湘教版地理七年级上册 第四章 第三节 影响气候的主要因素 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 湘教版地理七年级上册 第四章 第三节 影响气候的主要因素 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-29 14:25:43 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第四章 世界的气候

第三节 影响气候的主要因素

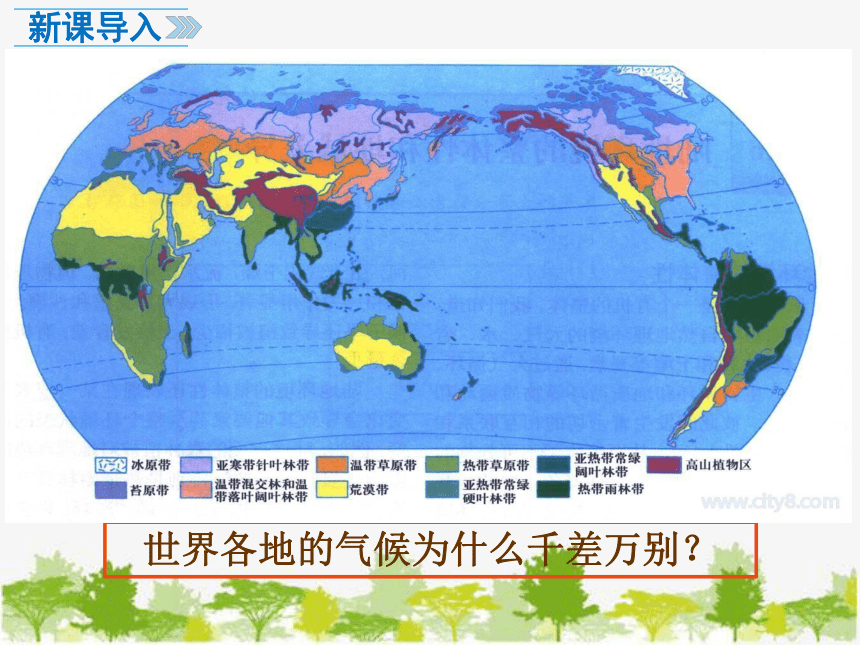

新课导入

世界各地的气候为什么千差万别?

太阳体积十分巨大,照射到地球表面的光几乎是平行的,地球是球状表面,不同的地方与太阳光有不同的夹角,太阳辐射强度也随之变化。

所以,太阳高度越大,太阳辐射就越

A

C

B

400

300

直射的地方照射的面积 获得的热量 。斜射的地方照射的面积 ,获得的热量 。

小

多

大

少

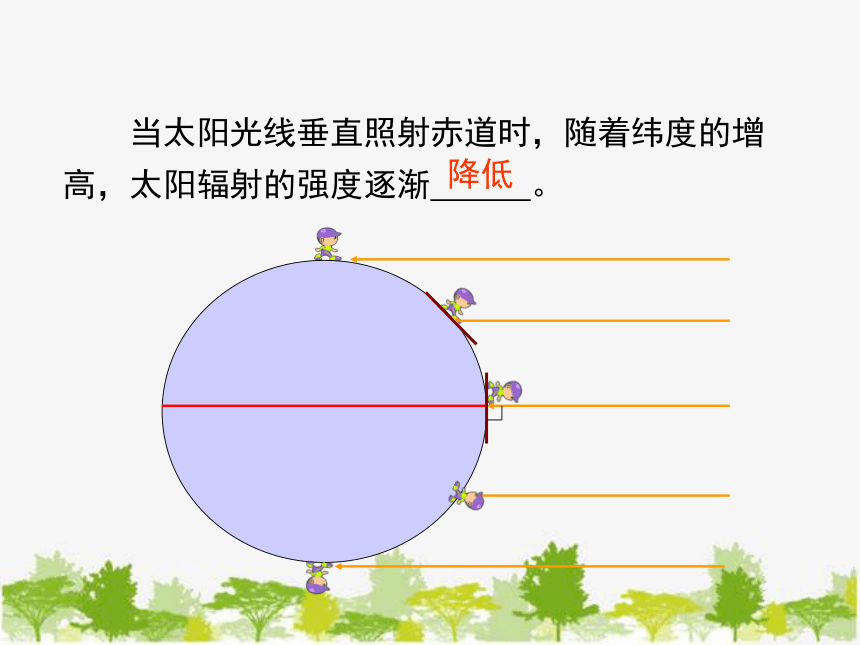

一、地球形状与气候

新课讲授

当太阳光线垂直照射赤道时,随着纬度的增高,太阳辐射的强度逐渐 。

降低

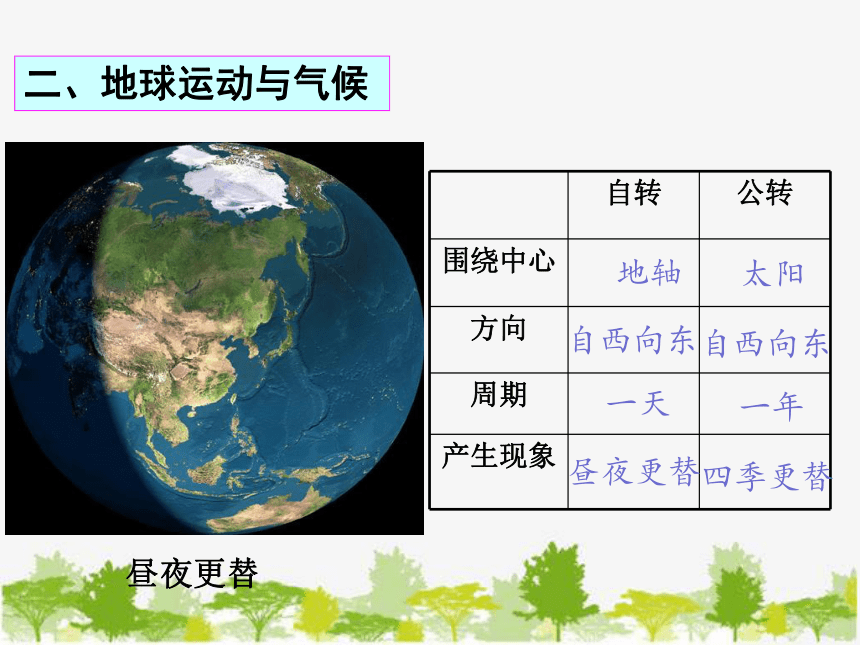

自转 公转

围绕中心

方向

周期

产生现象

地轴

自西向东

一天

昼夜更替

太阳

自西向东

一年

四季更替

二、地球运动与气候

昼夜更替

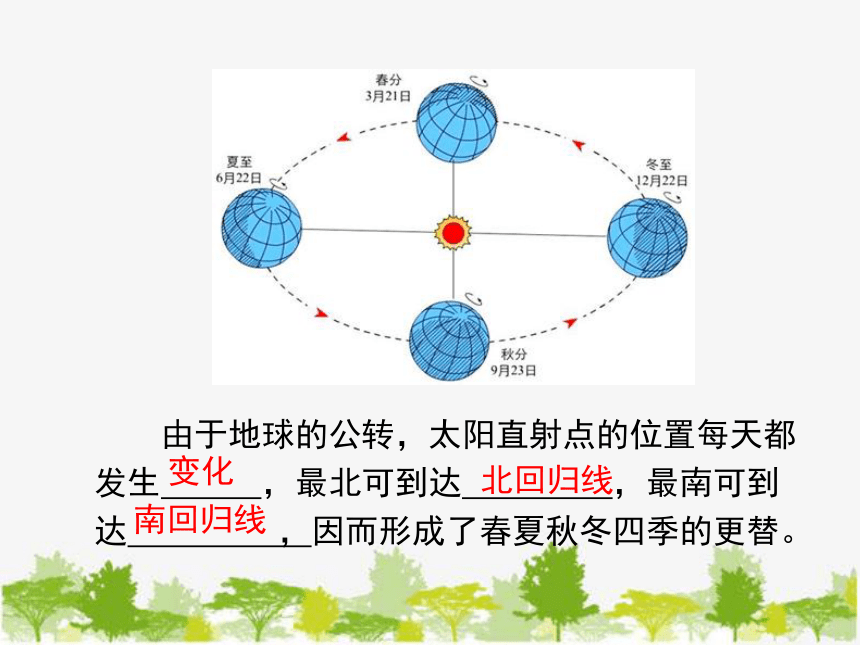

由于地球的公转,太阳直射点的位置每天都

发生 ,最北可到达 ,最南可到

达 ,因而形成了春夏秋冬四季的更替。

变化

北回归线

南回归线

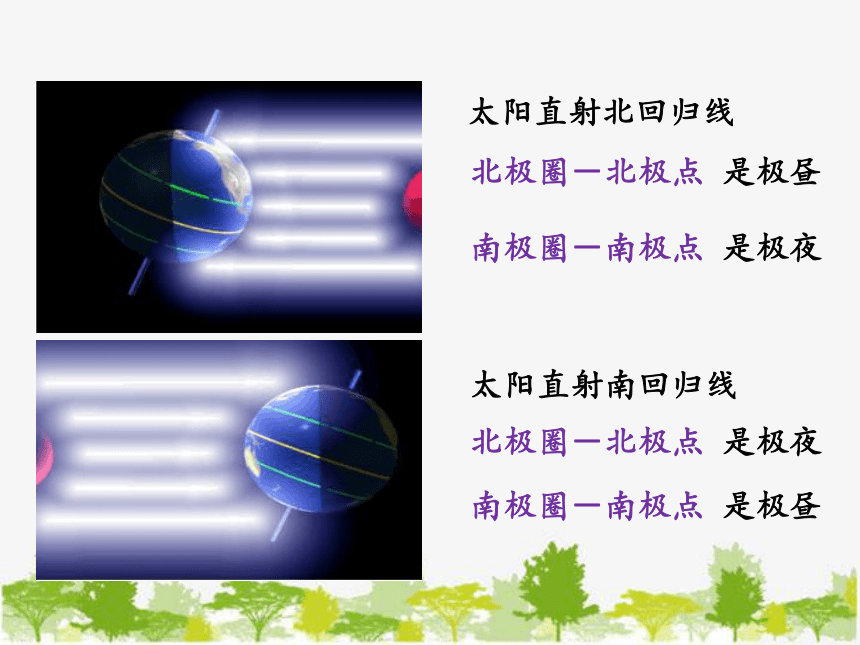

北极圈-北极点 是极昼

北极圈-北极点 是极夜

南极圈-南极点 是极夜

南极圈-南极点 是极昼

太阳直射北回归线

太阳直射南回归线

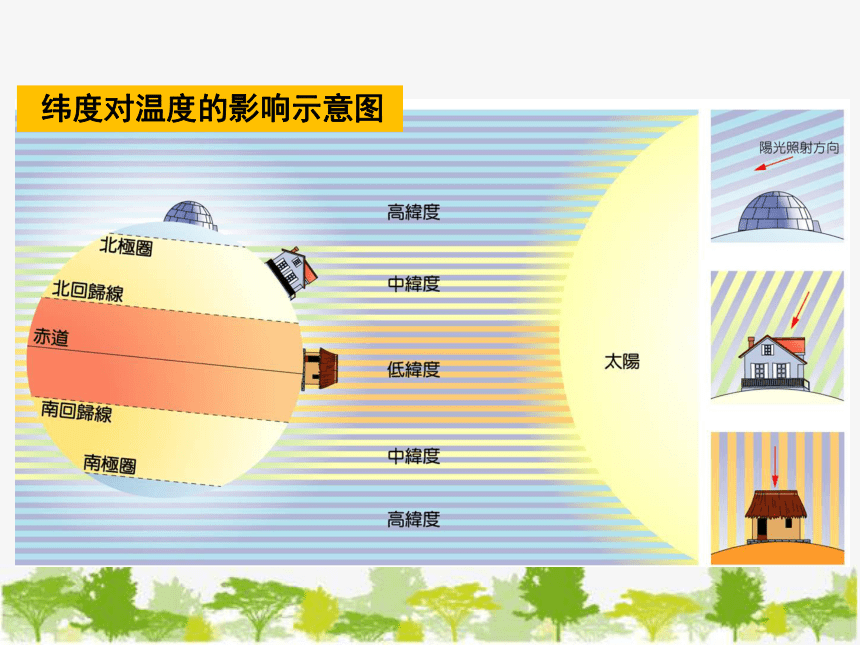

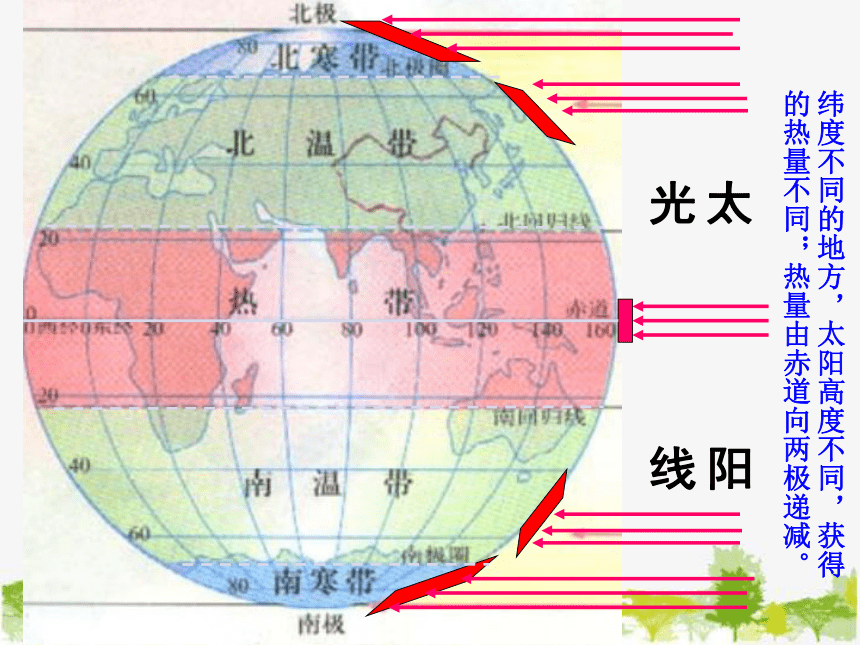

纬度对温度的影响示意图

太 阳 光 线

纬度不同的地方,太阳高度不同,获得的热量不同;热量由赤道向两极递减。

热带:南回归线—北回归线

原因:有太阳直射现象;

温带:南回归线—南极圈,北回归线—北极圈

原因:无太阳直射、极昼和极夜现象;

寒带:南极圈以内,北极圈以内,

原因:有极昼极夜现象。

五带的划分

有极昼极夜

有阳光直射

无阳光直射

有极昼极夜

无极昼极夜

无阳光直射

北极圈

北回归线

南回归线

南极圈

23.50N

23.50S

66.50N

66.50S

海洋:受热慢、放热慢

陆地:受热快、放热快

升温慢、降温慢

升温快、降温快

夏季,海洋气温偏低、冬季,海洋气温偏高

夏季,陆地气温偏高、冬季,陆地气温偏低

北半球中纬度,陆地月平均气温最高和最低的月份一般分别出现在7月、1月。

北半球中纬度,海洋月平均气温最高和最低的月份一般分别出现在8月、2月。

三、海陆分布与气候

濒临海洋的地方:水汽丰富

降水较多

深居内际的地方:水汽稀少

降水较少

一般来说,濒临海洋的地方气候湿润,但也有的地方好像不是这样的。如非洲撒哈拉西海岸、澳大利亚西海岸……。这是为什么呢?

这些地区虽然靠近海洋,但当地的盛行风是从大陆吹向海洋,海洋水汽很少进入陆地,且当地有寒流影响,降水少。

从图中可以看出沿海地区降水较多

山脉对太阳辐射的屏障作用

正 午 太 阳 光 线

阳坡

阴坡

四、地形地势与气候

山脉对低层空气的抵挡作用

地势的影响

一山有四季,山顶积雪终年不化

A

B

(1)如图,山麓B处与山顶A处的相对高度为5 000米。如果B处的气温为20℃,那么A处的气温大约是多少?

(2)分析下表各种气候现象的主要影响因素,

并填入相应的表格中。

气候现象 影响因素

天津的年降水量比

乌鲁木齐多

青藏高原是我国夏季气温最低的地方

赤道地区终年炎热,

而南极大陆终年冰雪覆盖

海陆位置

地形地势

地球形状

纬度位置

-10℃

拓展延伸

1. 改变地表状况,影响局部地区气候。

2. 排放二氧化碳和氯氟化合物。

3. 造成城市的“热岛效应”。

五、人类活动与气候

全球

变暖

课堂小结

影响气候的主要因素

影响因素 影响表现

地球形状 纬度的增高,太阳高度变小,太阳辐射的强度逐渐降低

地球运动 地球自转,改变一个地方的太阳辐射强度

地球公转,形成春、夏、秋、冬四季

海陆分布 夏季海洋气温低,陆地气温高,冬季相反

陆地月平均气温最高和最低的出现在7月和1月,海洋在8月和2月

地形地势 山脉对太阳辐射的屏障作用

山脉对低层空气运动的阻挡作用

气温随着地势的增高而降低

人类活动 通过改变地面状况,影响局部地区气候

在人口密度大、工业集中的城市,形成城市热岛效应

二氧化碳等温室气体急剧增加,使全球气温升高,旱涝等灾害频发

1.世界气温由低纬向高纬度逐渐降低,主要受下列哪种因素的影响( )

A.地球形状 B.地球运动

C.地表起伏 D.海陆分布

2.下列关于五带的叙述,正确的是( )

A.热带都在低纬地区

B.温带都在中纬地区

C.高纬都在寒带地区

D.低纬都在热带地区

A

A

随堂演练

3.某校举办登山活动,出发时测得山脚处气温是28℃,登上山顶后测得山顶的气温是22℃,根据所学知识,此次活动登高了( )

A.1000米 B.800米

C.600米 D.100米

4.大气中CO2增多的主要原因是( )

①大量燃烧矿物能源②火山喷发③过度发展核电④过度砍伐森林

A.①② B.①③

C.②③ D. ①④

A

D

第四章 世界的气候

第三节 影响气候的主要因素

新课导入

世界各地的气候为什么千差万别?

太阳体积十分巨大,照射到地球表面的光几乎是平行的,地球是球状表面,不同的地方与太阳光有不同的夹角,太阳辐射强度也随之变化。

所以,太阳高度越大,太阳辐射就越

A

C

B

400

300

直射的地方照射的面积 获得的热量 。斜射的地方照射的面积 ,获得的热量 。

小

多

大

少

一、地球形状与气候

新课讲授

当太阳光线垂直照射赤道时,随着纬度的增高,太阳辐射的强度逐渐 。

降低

自转 公转

围绕中心

方向

周期

产生现象

地轴

自西向东

一天

昼夜更替

太阳

自西向东

一年

四季更替

二、地球运动与气候

昼夜更替

由于地球的公转,太阳直射点的位置每天都

发生 ,最北可到达 ,最南可到

达 ,因而形成了春夏秋冬四季的更替。

变化

北回归线

南回归线

北极圈-北极点 是极昼

北极圈-北极点 是极夜

南极圈-南极点 是极夜

南极圈-南极点 是极昼

太阳直射北回归线

太阳直射南回归线

纬度对温度的影响示意图

太 阳 光 线

纬度不同的地方,太阳高度不同,获得的热量不同;热量由赤道向两极递减。

热带:南回归线—北回归线

原因:有太阳直射现象;

温带:南回归线—南极圈,北回归线—北极圈

原因:无太阳直射、极昼和极夜现象;

寒带:南极圈以内,北极圈以内,

原因:有极昼极夜现象。

五带的划分

有极昼极夜

有阳光直射

无阳光直射

有极昼极夜

无极昼极夜

无阳光直射

北极圈

北回归线

南回归线

南极圈

23.50N

23.50S

66.50N

66.50S

海洋:受热慢、放热慢

陆地:受热快、放热快

升温慢、降温慢

升温快、降温快

夏季,海洋气温偏低、冬季,海洋气温偏高

夏季,陆地气温偏高、冬季,陆地气温偏低

北半球中纬度,陆地月平均气温最高和最低的月份一般分别出现在7月、1月。

北半球中纬度,海洋月平均气温最高和最低的月份一般分别出现在8月、2月。

三、海陆分布与气候

濒临海洋的地方:水汽丰富

降水较多

深居内际的地方:水汽稀少

降水较少

一般来说,濒临海洋的地方气候湿润,但也有的地方好像不是这样的。如非洲撒哈拉西海岸、澳大利亚西海岸……。这是为什么呢?

这些地区虽然靠近海洋,但当地的盛行风是从大陆吹向海洋,海洋水汽很少进入陆地,且当地有寒流影响,降水少。

从图中可以看出沿海地区降水较多

山脉对太阳辐射的屏障作用

正 午 太 阳 光 线

阳坡

阴坡

四、地形地势与气候

山脉对低层空气的抵挡作用

地势的影响

一山有四季,山顶积雪终年不化

A

B

(1)如图,山麓B处与山顶A处的相对高度为5 000米。如果B处的气温为20℃,那么A处的气温大约是多少?

(2)分析下表各种气候现象的主要影响因素,

并填入相应的表格中。

气候现象 影响因素

天津的年降水量比

乌鲁木齐多

青藏高原是我国夏季气温最低的地方

赤道地区终年炎热,

而南极大陆终年冰雪覆盖

海陆位置

地形地势

地球形状

纬度位置

-10℃

拓展延伸

1. 改变地表状况,影响局部地区气候。

2. 排放二氧化碳和氯氟化合物。

3. 造成城市的“热岛效应”。

五、人类活动与气候

全球

变暖

课堂小结

影响气候的主要因素

影响因素 影响表现

地球形状 纬度的增高,太阳高度变小,太阳辐射的强度逐渐降低

地球运动 地球自转,改变一个地方的太阳辐射强度

地球公转,形成春、夏、秋、冬四季

海陆分布 夏季海洋气温低,陆地气温高,冬季相反

陆地月平均气温最高和最低的出现在7月和1月,海洋在8月和2月

地形地势 山脉对太阳辐射的屏障作用

山脉对低层空气运动的阻挡作用

气温随着地势的增高而降低

人类活动 通过改变地面状况,影响局部地区气候

在人口密度大、工业集中的城市,形成城市热岛效应

二氧化碳等温室气体急剧增加,使全球气温升高,旱涝等灾害频发

1.世界气温由低纬向高纬度逐渐降低,主要受下列哪种因素的影响( )

A.地球形状 B.地球运动

C.地表起伏 D.海陆分布

2.下列关于五带的叙述,正确的是( )

A.热带都在低纬地区

B.温带都在中纬地区

C.高纬都在寒带地区

D.低纬都在热带地区

A

A

随堂演练

3.某校举办登山活动,出发时测得山脚处气温是28℃,登上山顶后测得山顶的气温是22℃,根据所学知识,此次活动登高了( )

A.1000米 B.800米

C.600米 D.100米

4.大气中CO2增多的主要原因是( )

①大量燃烧矿物能源②火山喷发③过度发展核电④过度砍伐森林

A.①② B.①③

C.②③ D. ①④

A

D