15 故乡 课件(共48张ppt)

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

14 故乡

鲁迅

人教版·九年级上册

导入新课

关于故乡的话题,历代文人骚客唱出了许多凄婉的心声:“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”“夕阳西下,断肠人在天涯” ……

故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出无限的美丽与思索。

处于变革时代的鲁迅先生,凭着满腔爱国热情,以其敏锐的感觉,深沉的思索,写下了《故乡》这篇小说。今天,我们就来学习这篇小说。

作者简介

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名为周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。其作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《华盖集》《坟》等。

创作背景

小说写于1921年1月,它的故事情节和主要人物,大多取材于真正的现实生活。1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。

以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

文体常识

小说

小说分类

按篇幅长短

长篇、中篇、短篇

(小小说)

小说三要素

人物、故事情节、环境

人物塑造方法

正面描写(外貌、心理、动作、语言、神态)和侧面描写(环境描写、背景、他人)

故事情节

开端、发展、高潮、结局

环境

自然环境、社会环境。社会环境:交代作品的时代背景。自然环境:人物活动的时间、地点、景物、气候以及场景,用来衬托人物的思想感情,渲染烘托气氛等。

学习目标

1.把握故事情节,初步感知小说的叙事手法。(重点)

2.理解语言、动作、心理描写等多种刻画人物的方法,尝试分析人物形象。(重点)

3.结合对比手法以及议论、抒情的表达方式,理解小说的主旨。(难点)

整体感知

速读课文·动手标记

1.利用工具书,对照文下注释,联系语境,扫清阅读障碍。

2.找出文章线索,理清文章情节,划分结构层次,并归纳层意。

课文朗读

1.准确注音

一、字词疏通

阴晦( ) 萧索( ) 祭祀( )

伶俐( ) 愕然( ) 鄙夷( )

嗤笑( ) 应酬( ) 世面

惘然( ) 隔膜( ) 恣睢( )

心绪( ) 瓦楞( ) 寓所( )

猹( ) 五行( ) 弶( )

huì

xiāo

sì

lì

è

bǐyí

chī

yìnɡ

wǎnɡ

zìsuī

xù

lénɡ

yù

chá

xínɡ

jiànɡ

mó

字形易错

·

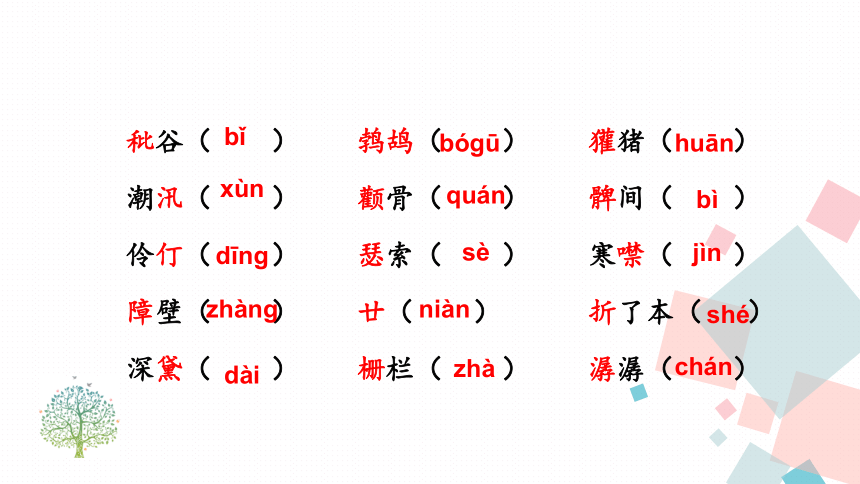

秕谷( ) 鹁鸪( ) 獾猪( )

潮汛( ) 颧骨( ) 髀间( )

伶仃( ) 瑟索( ) 寒噤( )

障壁( ) 廿( ) 折了本( )

深黛( ) 栅栏( ) 潺潺( )

bǐ

bóɡū

huān

xùn

quán

bì

dīnɡ

sè

jìn

niàn

shé

dài

zhà

chán

zhànɡ

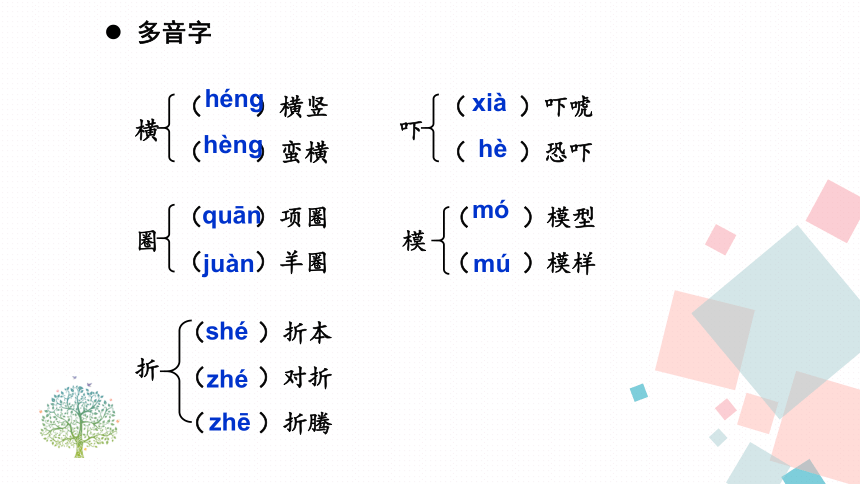

( )横竖

( )蛮横

横

hénɡ

hènɡ

多音字

( )吓唬

( )恐吓

吓

xià

hè

( )项圈

( )羊圈

圈

quān

juàn

( )模型( )模样

模

mó

mú

( )折本

( )对折

( )折腾

折

shé

zhé

zhē

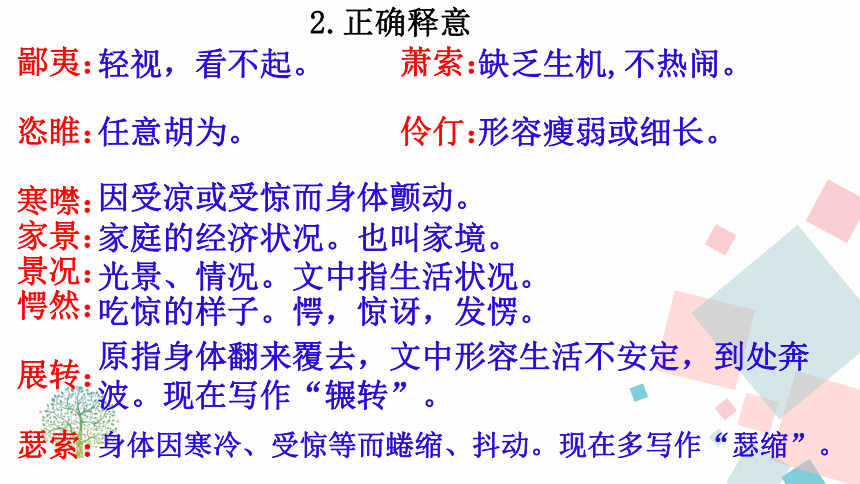

鄙夷: 萧索:

恣睢: 伶仃:

寒噤:

家景:

景况:

愕然:

展转:

瑟索:

轻视,看不起。

任意胡为。

形容瘦弱或细长。

缺乏生机,不热闹。

因受凉或受惊而身体颤动。

家庭的经济状况。也叫家境。

光景、情况。文中指生活状况。

吃惊的样子。愕,惊讶,发愣。

原指身体翻来覆去,文中形容生活不安定,到处奔波。现在写作“辗转”。

2.正确释意

身体因寒冷、受惊等而蜷缩、抖动。现在多写作“瑟缩”。

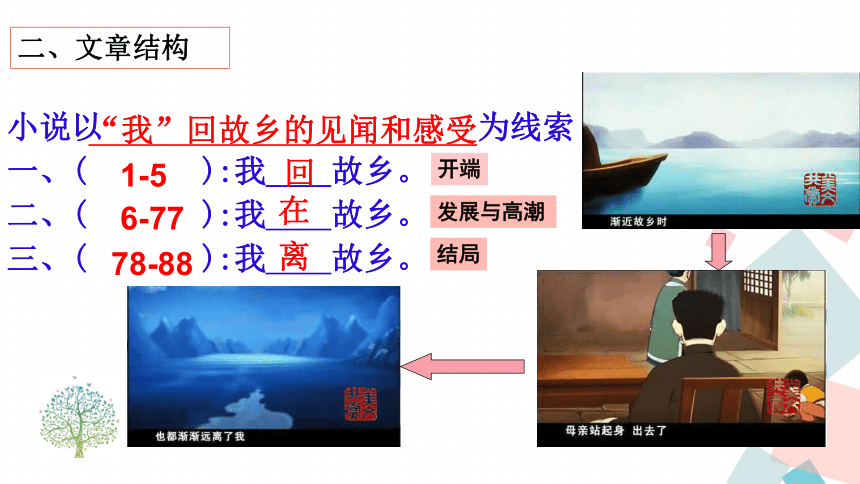

小说以 为线索

一、( ):我____故乡。

二、( ):我____故乡。

三、( ):我____故乡。

“我”回故乡的见闻和感受

1-5

回

6-77

在

78-88

离

二、文章结构

开端

发展与高潮

结局

第一部分:写“我”回故乡。“我”在故乡所见到的萧条景象以及“我”悲凉的心情。

第二部分:写“我”在故乡。这是小说的主体部分。主要刻画闰土和杨二嫂两个人物,深刻反映了帝国主义、封建主义给中国农村带来的苦难,给中国劳苦大众带来的心灵上的创伤。

第三部分:写“我”离开故乡的心情和感受。

文章题目为“故乡”,想一想,本文共写了几个故乡?用一个字来表达故乡留给“我”的印象:请简单说说理由。

回忆中的故乡

现实中的故乡

理想中的故乡

变

文章是通过故乡景物、人物等的变化来组织材料,表现主题的。

常规性叙事和回忆性叙事

顺叙和插叙

1.“我”在回故乡的途中见到了什么?

故乡的景:

阴晦的天气 ; 呜呜的冷风;

苍黄的天; 横着的萧索的荒村。

三、感悟文本

2.“我”为什么回故乡?回故乡的心情怎样?请将具体的句子找出来。

①我这次是专为了别他而来的。我们多年聚族而居的老屋,已经公同卖给别姓了,交屋的期限,只在本年。

②我的心禁不住悲凉起来了。

③因为我这次回乡,本没有什么好心绪。

悲凉

3.找出文章刻画的人物,初步感知人物形象。

少年闰土

中年闰土

杨二嫂

(一)探究闰土的形象

少 年 闰 土 中 年 闰 土

外貌

动作

语言神态

对“我”的态度

对生活的态度

精读文本

探究闰土形象

(对比)

请依据课文归纳少年闰土与中年闰土的外貌形象。

(少年闰土-12、15段)

(中年闰土-55段)

脸/眼:

颈:

手:

衣着:

紫色的圆脸

项带银圈

手捏钢叉

红活圆实的手

头戴一顶小毡帽

灰黄,很深的皱纹,眼肿得通红

(没有银圈了)

手提纸包和烟管

粗笨开裂,像松树皮

头上一顶破毡帽,极薄的棉衣

健康、朝气蓬勃

苍老、贫困、凄凉

外貌

探究闰土形象

动作(行动)

少年闰土 中年闰土

①12段:手捏一柄钢叉……用力刺去

②15段:怕羞……便和我说话……熟识了

③30段:躲到厨房,哭着不肯出门

④30段:带给我一包贝壳和……鸟毛

勇敢机灵

天真活泼

纯真善良

①55段:浑身瑟索着,手里提着一个纸包……

②59段:动着嘴唇,却没有作声,态度终于恭敬起来

③68段:迟疑……就了坐……递过纸包

④72段:只是摇头……沉默……默默地吸烟

淳朴善良

因循守旧

麻木迟钝

生活艰辛

(对比)

探究闰土形象

语言神态

少年闰土 中年闰土

哥弟相称,“迅哥儿”

讲捕鸟、捡贝壳、看管西瓜等许多新鲜希奇的事

都是乡间趣事

滔滔不绝

↓

热情开朗

见多识广

态度恭敬叫“老爷!”

“水生,给老爷磕头。”

“老太太。”

“非常难……”

客气话,生活的痛苦

吞吞吐吐

↓

客气迟钝

生活艰辛

(对比)

探究闰土形象

对“我”的态度

(对比)

少年闰土 中年闰土

“只是不怕我”,送我贝壳和鸟毛,告诉我很多希奇的事。对“我”友好、热情,和“我”建立了纯真的友情

对“我”恭恭敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁

探究闰土形象

对生活的态度

(对比)

少年闰土 中年闰土

天真活泼,

无忧无虑

把幸福的希望寄托在神灵身上。悲哀、痛苦,生活压得他喘不过气来

闰土命运探究

健康、朝气蓬勃、

热情开朗、见多识广、

勇敢机灵、天真活泼、

纯真善良的小英雄

苍老贫困、凄凉、

客气迟钝、生活艰辛、

因循守旧、麻木迟钝、淳朴善良的木偶人

变化原因:

“非常难……又不太平……什么地方都要钱……收成又坏……”

“多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”

闰土命运探究

情同手足

厚障壁

中年闰土与“我”不像儿时那样平等、自由交流的根本原因是什么?

--辛亥革命前后农村破产,农民生活日趋贫困,同时由于受封建思想、等级观念毒害,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜,使闰土发生了这么大的变化。

(二)探究杨二嫂的形象

细读课文,找出杨二嫂的肖像、语言、神态、动作描写的关键词语,分析一下杨二嫂变成一个什么样的人。

探究杨二嫂形象

外貌

(对比)

颧骨嘴唇:

姿势:

凸颧骨

薄嘴唇

两手搭在髀间,张着两脚

细脚伶仃的圆规

放纵的圆规

颧骨没这么高

嘴唇也没有这么薄

终日坐着

从未见过圆规姿势

端庄文静的豆腐西施

探究杨二嫂形象

语言

亲近

吹捧

讽刺

小市民

杨二嫂

“我还抱过你呢”

“你阔了”

“三房姨太太……八抬大轿”“愈有钱愈不肯放松”

尖酸刻薄、庸俗泼辣的圆规

探究杨二嫂形象

动作

品味52段的动作描写(细节描写),可以用哪个成语来概括 表现了她怎样的性格特征

圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。

顺手牵羊。

贪小便宜的性格。

杨二嫂形象:

尖酸刻薄、庸俗泼辣、自私市侩(kuài )

通过肖像、语言、神态、动作的细节描写,表现了杨二嫂的自私、尖刻、贪婪、势利的性格。

杨二嫂命运探究

农村小城镇的破败、贫困的生活,小市民市侩的恶习使杨二嫂发生了这么大的变化。

探究小说的主旨

小说塑造的闰土和杨二嫂这两个人物形象,通过对比手法的运用,表现他们在二十多年里发生的巨大变化,说明辛亥革命前后农村生活的破产,农民和小市民生活的穷困,以及封建社会传统观念对他们的精神毒害,造成人们纯真的人性被扭曲。

分析“我”的形象

①回故乡——急切

②见故乡——悲凉

③忆故乡——沉重、忧愤

④忆闰土——高兴、佩服、依依不舍

⑤见杨二嫂——惊吓、困窘

⑥见闰土——兴奋、惊异

⑦离故乡——茫然、气闷、悲哀、希望

“我”是小说中又一个重要人物。小说中的“我”并不等于作者,而是作者塑造的一个人物。

“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民的具有民主进步思想倾向的小资产阶级知识分子形象。

分析人物形象方法

①通过人物描写来分析人物形象,突出其性格、身份、地位、经历等。

②通过故事情节、典型事件来分析人物形象突出其品质。

③通过典型环境描写来分析人物形象。(心情)

④通过人物间的关系来分析人物形象。(衬托精神品质)

⑤结合写作背景或文章主题来分析人物形象。(精神品质)

正面

侧面

合作探究

1.找出文中描绘故乡的片段,并说说你对作者描写的理解。

记忆中的故乡

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

色彩鲜明,景物美好,人物活泼伶俐。对故乡、对童年生活、对少年闰土的无比深厚的感情。也为写闰土的变化埋下了伏笔。

现实中的故乡

苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

萧条破败,

衬托“我”悲

凉的心境。

为写故乡人的变化作了很好的铺垫。

憧憬中的故乡

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。

美好希望象征

对现实的强烈不满,

对新生活的渴求,

对未来的憧憬。

2.如何理解“现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。”

闰土的“愿望”就是在对神灵的膜拜中得到安慰,相对而言,他的“愿望”就在最近的神灵上,所以切近;而“我”的“愿望”却是希望有新的生活,这是遥远的,不可知的,表达了作者对现实生活的迷惘和希望“新的生活”变成现实的迫切心情。

3.第86段中三个“辛苦”各指哪三个人?在当时,他们各自的社会性质是怎样的?

第一个“辛苦”指的是“我”,在当时是一个向往美好生活的知识分子;第二个“辛苦”指的是闰土,是一个辛苦民众的代表;第三个“辛苦”指的是杨二嫂,是一个典型的人格被扭曲的庸俗小市民。

2、你是怎样理解文中“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这段话的?

希望的有无取决于人是否努力,光有希望而不努力奋斗,希望就不会实现,即“希望本无所谓有”;有了希望并努力奋斗、实践,希望就有可能实现,即“希望本无所谓无”。全句强调了要为新生活的到来而努力奋斗。以路为喻,形象且富含哲理,深化了主题,给人以信心和鼓舞。

写作特色

一、多方面地运用对比的写作手法,多视角地解释主题思想,给作品增添了更加浓重的悲剧色彩。

萧索破败的荒村与海边沙地神异的图画,构成景物的对比。少年闰土的活泼可爱与中年闰土的饱经沧桑,“豆腐西施”与“圆规”的强烈反差,构成人物今昔的强烈对照。人物对比中,又有诸多层次:有闰土、杨二嫂前后的肖像对比;有闰土前后的语言、行动、气质、性格的对比;有闰土与杨二嫂性格的对比;有“我”和少年闰土的友谊与“我”和中年闰土的隔阂的对比;有中年的“我”和闰土的隔膜与宏儿和水生的“一气”的对比。这些对比,把旧中国农村日趋凋敝、农民生活日益贫困、人与人日趋冷漠的主题思想揭示得更加宽广和深刻。

二、传神的肖像描写,突出了人物的性格特点。

少年闰土的肖像描写,勾勒出一个健康活泼的农家少年的形象,而对中年闰土所刻画的是一个受尽折磨和压榨的旧中国典型农民的形象。对于杨二嫂素描式的勾勒虽无一贬词,却刻画了一个泼辣粗俗、令人生厌的农村妇女的外部形象。

三、景物描写中深沉地激荡着作者思想感情的波澜。

课文的一开头就用隐晦的天气、呜呜作响的冷风、苍黄的天空、萧索的荒村,勾勒出冬日江南农村死气沉沉的景象,透漏出“我”悲凉的情绪。在文章里,作者将荒凉的景物与悲凉的情绪和谐地交织在一起,创造了情景交融的意境。课文里也有一幅闪着灿烂光彩的图画,即作者回忆少年闰土的那幅“神异的图画”,景物描写中寄托了作者对美好生活的深切向往。

四、议论性的文字,对主题的表达起到了推波助澜画龙点睛的作用。

文中议论的句子并不多,但总能更深刻地阐释主题思想。结尾这样说:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路” 。

主旨归纳

作者运用肖像、动作、语言、神态的描写塑造了闰土、杨二嫂的形象,通过对比手法,反映了辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜;真切抒发了作者对现实的强烈不满,希望早日创造新生活的强烈愿望。

文章结构

拓展延伸

文中说:“我想:我竟与闰土隔绝到这地步了,但我们的后辈还是一气,宏儿不是正在想念水生么。我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……”

发挥想象,续写宏儿和水生长大后见面的情景。

课后观看纪录片《山河岁月》第二十一集《先生鲁迅》,感受“民族魂”的精神与深刻。

14 故乡

鲁迅

人教版·九年级上册

导入新课

关于故乡的话题,历代文人骚客唱出了许多凄婉的心声:“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”“夕阳西下,断肠人在天涯” ……

故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出无限的美丽与思索。

处于变革时代的鲁迅先生,凭着满腔爱国热情,以其敏锐的感觉,深沉的思索,写下了《故乡》这篇小说。今天,我们就来学习这篇小说。

作者简介

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名为周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。其作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《华盖集》《坟》等。

创作背景

小说写于1921年1月,它的故事情节和主要人物,大多取材于真正的现实生活。1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。

以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

文体常识

小说

小说分类

按篇幅长短

长篇、中篇、短篇

(小小说)

小说三要素

人物、故事情节、环境

人物塑造方法

正面描写(外貌、心理、动作、语言、神态)和侧面描写(环境描写、背景、他人)

故事情节

开端、发展、高潮、结局

环境

自然环境、社会环境。社会环境:交代作品的时代背景。自然环境:人物活动的时间、地点、景物、气候以及场景,用来衬托人物的思想感情,渲染烘托气氛等。

学习目标

1.把握故事情节,初步感知小说的叙事手法。(重点)

2.理解语言、动作、心理描写等多种刻画人物的方法,尝试分析人物形象。(重点)

3.结合对比手法以及议论、抒情的表达方式,理解小说的主旨。(难点)

整体感知

速读课文·动手标记

1.利用工具书,对照文下注释,联系语境,扫清阅读障碍。

2.找出文章线索,理清文章情节,划分结构层次,并归纳层意。

课文朗读

1.准确注音

一、字词疏通

阴晦( ) 萧索( ) 祭祀( )

伶俐( ) 愕然( ) 鄙夷( )

嗤笑( ) 应酬( ) 世面

惘然( ) 隔膜( ) 恣睢( )

心绪( ) 瓦楞( ) 寓所( )

猹( ) 五行( ) 弶( )

huì

xiāo

sì

lì

è

bǐyí

chī

yìnɡ

wǎnɡ

zìsuī

xù

lénɡ

yù

chá

xínɡ

jiànɡ

mó

字形易错

·

秕谷( ) 鹁鸪( ) 獾猪( )

潮汛( ) 颧骨( ) 髀间( )

伶仃( ) 瑟索( ) 寒噤( )

障壁( ) 廿( ) 折了本( )

深黛( ) 栅栏( ) 潺潺( )

bǐ

bóɡū

huān

xùn

quán

bì

dīnɡ

sè

jìn

niàn

shé

dài

zhà

chán

zhànɡ

( )横竖

( )蛮横

横

hénɡ

hènɡ

多音字

( )吓唬

( )恐吓

吓

xià

hè

( )项圈

( )羊圈

圈

quān

juàn

( )模型( )模样

模

mó

mú

( )折本

( )对折

( )折腾

折

shé

zhé

zhē

鄙夷: 萧索:

恣睢: 伶仃:

寒噤:

家景:

景况:

愕然:

展转:

瑟索:

轻视,看不起。

任意胡为。

形容瘦弱或细长。

缺乏生机,不热闹。

因受凉或受惊而身体颤动。

家庭的经济状况。也叫家境。

光景、情况。文中指生活状况。

吃惊的样子。愕,惊讶,发愣。

原指身体翻来覆去,文中形容生活不安定,到处奔波。现在写作“辗转”。

2.正确释意

身体因寒冷、受惊等而蜷缩、抖动。现在多写作“瑟缩”。

小说以 为线索

一、( ):我____故乡。

二、( ):我____故乡。

三、( ):我____故乡。

“我”回故乡的见闻和感受

1-5

回

6-77

在

78-88

离

二、文章结构

开端

发展与高潮

结局

第一部分:写“我”回故乡。“我”在故乡所见到的萧条景象以及“我”悲凉的心情。

第二部分:写“我”在故乡。这是小说的主体部分。主要刻画闰土和杨二嫂两个人物,深刻反映了帝国主义、封建主义给中国农村带来的苦难,给中国劳苦大众带来的心灵上的创伤。

第三部分:写“我”离开故乡的心情和感受。

文章题目为“故乡”,想一想,本文共写了几个故乡?用一个字来表达故乡留给“我”的印象:请简单说说理由。

回忆中的故乡

现实中的故乡

理想中的故乡

变

文章是通过故乡景物、人物等的变化来组织材料,表现主题的。

常规性叙事和回忆性叙事

顺叙和插叙

1.“我”在回故乡的途中见到了什么?

故乡的景:

阴晦的天气 ; 呜呜的冷风;

苍黄的天; 横着的萧索的荒村。

三、感悟文本

2.“我”为什么回故乡?回故乡的心情怎样?请将具体的句子找出来。

①我这次是专为了别他而来的。我们多年聚族而居的老屋,已经公同卖给别姓了,交屋的期限,只在本年。

②我的心禁不住悲凉起来了。

③因为我这次回乡,本没有什么好心绪。

悲凉

3.找出文章刻画的人物,初步感知人物形象。

少年闰土

中年闰土

杨二嫂

(一)探究闰土的形象

少 年 闰 土 中 年 闰 土

外貌

动作

语言神态

对“我”的态度

对生活的态度

精读文本

探究闰土形象

(对比)

请依据课文归纳少年闰土与中年闰土的外貌形象。

(少年闰土-12、15段)

(中年闰土-55段)

脸/眼:

颈:

手:

衣着:

紫色的圆脸

项带银圈

手捏钢叉

红活圆实的手

头戴一顶小毡帽

灰黄,很深的皱纹,眼肿得通红

(没有银圈了)

手提纸包和烟管

粗笨开裂,像松树皮

头上一顶破毡帽,极薄的棉衣

健康、朝气蓬勃

苍老、贫困、凄凉

外貌

探究闰土形象

动作(行动)

少年闰土 中年闰土

①12段:手捏一柄钢叉……用力刺去

②15段:怕羞……便和我说话……熟识了

③30段:躲到厨房,哭着不肯出门

④30段:带给我一包贝壳和……鸟毛

勇敢机灵

天真活泼

纯真善良

①55段:浑身瑟索着,手里提着一个纸包……

②59段:动着嘴唇,却没有作声,态度终于恭敬起来

③68段:迟疑……就了坐……递过纸包

④72段:只是摇头……沉默……默默地吸烟

淳朴善良

因循守旧

麻木迟钝

生活艰辛

(对比)

探究闰土形象

语言神态

少年闰土 中年闰土

哥弟相称,“迅哥儿”

讲捕鸟、捡贝壳、看管西瓜等许多新鲜希奇的事

都是乡间趣事

滔滔不绝

↓

热情开朗

见多识广

态度恭敬叫“老爷!”

“水生,给老爷磕头。”

“老太太。”

“非常难……”

客气话,生活的痛苦

吞吞吐吐

↓

客气迟钝

生活艰辛

(对比)

探究闰土形象

对“我”的态度

(对比)

少年闰土 中年闰土

“只是不怕我”,送我贝壳和鸟毛,告诉我很多希奇的事。对“我”友好、热情,和“我”建立了纯真的友情

对“我”恭恭敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁

探究闰土形象

对生活的态度

(对比)

少年闰土 中年闰土

天真活泼,

无忧无虑

把幸福的希望寄托在神灵身上。悲哀、痛苦,生活压得他喘不过气来

闰土命运探究

健康、朝气蓬勃、

热情开朗、见多识广、

勇敢机灵、天真活泼、

纯真善良的小英雄

苍老贫困、凄凉、

客气迟钝、生活艰辛、

因循守旧、麻木迟钝、淳朴善良的木偶人

变化原因:

“非常难……又不太平……什么地方都要钱……收成又坏……”

“多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”

闰土命运探究

情同手足

厚障壁

中年闰土与“我”不像儿时那样平等、自由交流的根本原因是什么?

--辛亥革命前后农村破产,农民生活日趋贫困,同时由于受封建思想、等级观念毒害,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜,使闰土发生了这么大的变化。

(二)探究杨二嫂的形象

细读课文,找出杨二嫂的肖像、语言、神态、动作描写的关键词语,分析一下杨二嫂变成一个什么样的人。

探究杨二嫂形象

外貌

(对比)

颧骨嘴唇:

姿势:

凸颧骨

薄嘴唇

两手搭在髀间,张着两脚

细脚伶仃的圆规

放纵的圆规

颧骨没这么高

嘴唇也没有这么薄

终日坐着

从未见过圆规姿势

端庄文静的豆腐西施

探究杨二嫂形象

语言

亲近

吹捧

讽刺

小市民

杨二嫂

“我还抱过你呢”

“你阔了”

“三房姨太太……八抬大轿”“愈有钱愈不肯放松”

尖酸刻薄、庸俗泼辣的圆规

探究杨二嫂形象

动作

品味52段的动作描写(细节描写),可以用哪个成语来概括 表现了她怎样的性格特征

圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。

顺手牵羊。

贪小便宜的性格。

杨二嫂形象:

尖酸刻薄、庸俗泼辣、自私市侩(kuài )

通过肖像、语言、神态、动作的细节描写,表现了杨二嫂的自私、尖刻、贪婪、势利的性格。

杨二嫂命运探究

农村小城镇的破败、贫困的生活,小市民市侩的恶习使杨二嫂发生了这么大的变化。

探究小说的主旨

小说塑造的闰土和杨二嫂这两个人物形象,通过对比手法的运用,表现他们在二十多年里发生的巨大变化,说明辛亥革命前后农村生活的破产,农民和小市民生活的穷困,以及封建社会传统观念对他们的精神毒害,造成人们纯真的人性被扭曲。

分析“我”的形象

①回故乡——急切

②见故乡——悲凉

③忆故乡——沉重、忧愤

④忆闰土——高兴、佩服、依依不舍

⑤见杨二嫂——惊吓、困窘

⑥见闰土——兴奋、惊异

⑦离故乡——茫然、气闷、悲哀、希望

“我”是小说中又一个重要人物。小说中的“我”并不等于作者,而是作者塑造的一个人物。

“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民的具有民主进步思想倾向的小资产阶级知识分子形象。

分析人物形象方法

①通过人物描写来分析人物形象,突出其性格、身份、地位、经历等。

②通过故事情节、典型事件来分析人物形象突出其品质。

③通过典型环境描写来分析人物形象。(心情)

④通过人物间的关系来分析人物形象。(衬托精神品质)

⑤结合写作背景或文章主题来分析人物形象。(精神品质)

正面

侧面

合作探究

1.找出文中描绘故乡的片段,并说说你对作者描写的理解。

记忆中的故乡

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

色彩鲜明,景物美好,人物活泼伶俐。对故乡、对童年生活、对少年闰土的无比深厚的感情。也为写闰土的变化埋下了伏笔。

现实中的故乡

苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

萧条破败,

衬托“我”悲

凉的心境。

为写故乡人的变化作了很好的铺垫。

憧憬中的故乡

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。

美好希望象征

对现实的强烈不满,

对新生活的渴求,

对未来的憧憬。

2.如何理解“现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。”

闰土的“愿望”就是在对神灵的膜拜中得到安慰,相对而言,他的“愿望”就在最近的神灵上,所以切近;而“我”的“愿望”却是希望有新的生活,这是遥远的,不可知的,表达了作者对现实生活的迷惘和希望“新的生活”变成现实的迫切心情。

3.第86段中三个“辛苦”各指哪三个人?在当时,他们各自的社会性质是怎样的?

第一个“辛苦”指的是“我”,在当时是一个向往美好生活的知识分子;第二个“辛苦”指的是闰土,是一个辛苦民众的代表;第三个“辛苦”指的是杨二嫂,是一个典型的人格被扭曲的庸俗小市民。

2、你是怎样理解文中“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这段话的?

希望的有无取决于人是否努力,光有希望而不努力奋斗,希望就不会实现,即“希望本无所谓有”;有了希望并努力奋斗、实践,希望就有可能实现,即“希望本无所谓无”。全句强调了要为新生活的到来而努力奋斗。以路为喻,形象且富含哲理,深化了主题,给人以信心和鼓舞。

写作特色

一、多方面地运用对比的写作手法,多视角地解释主题思想,给作品增添了更加浓重的悲剧色彩。

萧索破败的荒村与海边沙地神异的图画,构成景物的对比。少年闰土的活泼可爱与中年闰土的饱经沧桑,“豆腐西施”与“圆规”的强烈反差,构成人物今昔的强烈对照。人物对比中,又有诸多层次:有闰土、杨二嫂前后的肖像对比;有闰土前后的语言、行动、气质、性格的对比;有闰土与杨二嫂性格的对比;有“我”和少年闰土的友谊与“我”和中年闰土的隔阂的对比;有中年的“我”和闰土的隔膜与宏儿和水生的“一气”的对比。这些对比,把旧中国农村日趋凋敝、农民生活日益贫困、人与人日趋冷漠的主题思想揭示得更加宽广和深刻。

二、传神的肖像描写,突出了人物的性格特点。

少年闰土的肖像描写,勾勒出一个健康活泼的农家少年的形象,而对中年闰土所刻画的是一个受尽折磨和压榨的旧中国典型农民的形象。对于杨二嫂素描式的勾勒虽无一贬词,却刻画了一个泼辣粗俗、令人生厌的农村妇女的外部形象。

三、景物描写中深沉地激荡着作者思想感情的波澜。

课文的一开头就用隐晦的天气、呜呜作响的冷风、苍黄的天空、萧索的荒村,勾勒出冬日江南农村死气沉沉的景象,透漏出“我”悲凉的情绪。在文章里,作者将荒凉的景物与悲凉的情绪和谐地交织在一起,创造了情景交融的意境。课文里也有一幅闪着灿烂光彩的图画,即作者回忆少年闰土的那幅“神异的图画”,景物描写中寄托了作者对美好生活的深切向往。

四、议论性的文字,对主题的表达起到了推波助澜画龙点睛的作用。

文中议论的句子并不多,但总能更深刻地阐释主题思想。结尾这样说:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路” 。

主旨归纳

作者运用肖像、动作、语言、神态的描写塑造了闰土、杨二嫂的形象,通过对比手法,反映了辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜;真切抒发了作者对现实的强烈不满,希望早日创造新生活的强烈愿望。

文章结构

拓展延伸

文中说:“我想:我竟与闰土隔绝到这地步了,但我们的后辈还是一气,宏儿不是正在想念水生么。我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……”

发挥想象,续写宏儿和水生长大后见面的情景。

课后观看纪录片《山河岁月》第二十一集《先生鲁迅》,感受“民族魂”的精神与深刻。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)