第14课沟通中外文明的“丝绸之路” 期末试题分类选编2021-2022学年上学期江西省各地七年级历史(含解析)

文档属性

| 名称 | 第14课沟通中外文明的“丝绸之路” 期末试题分类选编2021-2022学年上学期江西省各地七年级历史(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-29 22:16:14 | ||

图片预览

文档简介

3.14 沟通中外文明的“丝绸之路”

1.(2022·江西赣州·七年级期末)张骞第一次出使西域的结果是( )

①了解了西域各国的具体情况

②汉朝和西域的经济、文化交流日益增多

③促使了西域的经济发展

④了解到西域各国想与汉朝往来的愿望

A.①④ B.②③ C.③④ D.②④

2.(2022·江西赣州·七年级期末)“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”以上古诗中的“玉门关”和“阳关”以西的地区在汉代被称为( )

A.关西 B.新疆 C.西域 D.西藏

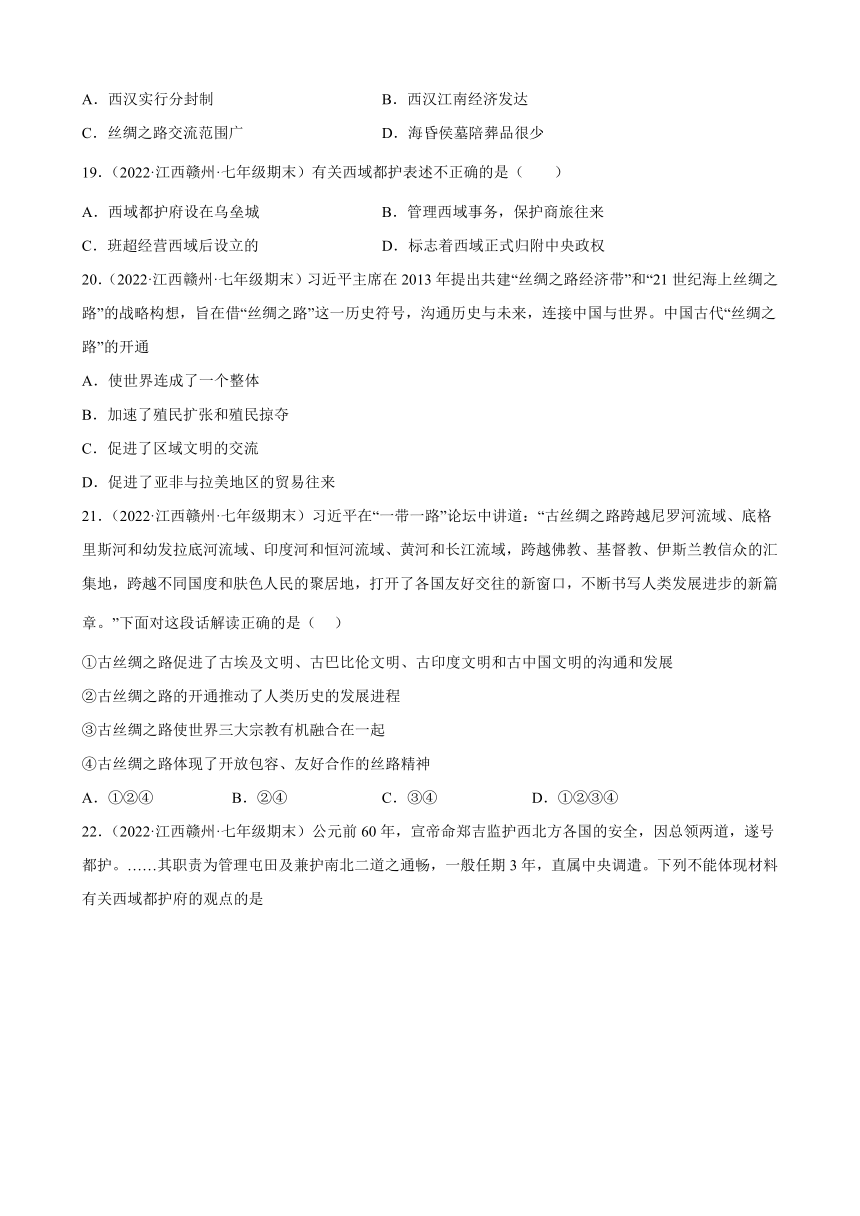

3.(2022·江西宜春·七年级期末)公元前138年和公元前119年,两次出使西域,沟通和密切了汉与西域各国关系的人物是( )

A.张骞 B.郑吉 C.班超 D.甘英

4.(2022·江西上饶·七年级期末)今新疆地区自古就是中国领土,中央政府直接管辖新疆最早是

A.秦朝 B.西汉 C.东汉 D.唐朝

5.(2022·江西赣州·七年级期末)以下史实最能证明新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分的是( )

A.丝绸之路的开通 B.宣政院的设立

C.西域都护的设置 D.班超出使西域

6.(2022·江西南昌·七年级期末)目前我国正在规划建设“丝绸之路经济带”。开启古丝绸之路的使者是

A.卫青 B.张骞 C.王昭君 D.班超

7.(2022·江西·余干县第三中学七年级期末)下图所示历史人物是我国历史上一位具有雄才大略的帝王。下列史实是在他统治时期发生的有( )

①颁布“推恩令”②“罢黜百家,独尊儒术”③派张骞出使西域 ④设置西域都护

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

8.(2022·江西赣州·七年级期末)2020年9月23日,南昌汉代海昏侯国遗址公园开园。北有兵马俑,南有海昏侯,作为具有世界文化遗产价值的考古大遗址,对研究西汉侯国历史具有独特的重大意义。以下关于西汉说法错误的是( )

A.刘邦称帝后承袭秦制,在中央设三公九卿,在地方上实行郡县制

B.文景二帝主张无为而治、休养生息,出现“文景之治”盛世

C.汉武帝在政治、经济、文化等方面均有建树,奠定了西汉强盛的局面

D.张骞通西域,促进了西汉与西域各民族的友好往来

9.(2022·江西赣州·七年级期末)1884年,清政府在西北边疆设新疆省,取“故土新归”之意。“故土”正式归属中央政权的史实是

A.设置安西都护府 B.设置伊犁将军

C.设置北庭都元帅府 D.设置西域都护

10.(2022·江西上饶·七年级期末)毛泽东在《沁园春·雪)中写道:“惜秦皇汉武,略输文采.”下列与“汉武”有关的历史事件有

①派张骞出使西域②推行“推恩令”

③采纳董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”④将盐铁经营权下放至地方

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.(2022·江西吉安·七年级期末)“不是张骞通西域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反应了丝绸之路的开通

A.巩固了国家统一 B.加强了对西域的管辖

C.促进了物种交流 D.改变了古代经济结构

12.(2022·江西·余干县第三中学七年级期末)考古印证了历史的印记。近几十年来,在我国新疆发现许多汉代的丝织品,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶器。这些考古发现证实( )

A.张骞曾出使西域 B.班超曾出使大秦

C.陆海丝绸之路的存在 D.中亚与东南亚都是中国版图

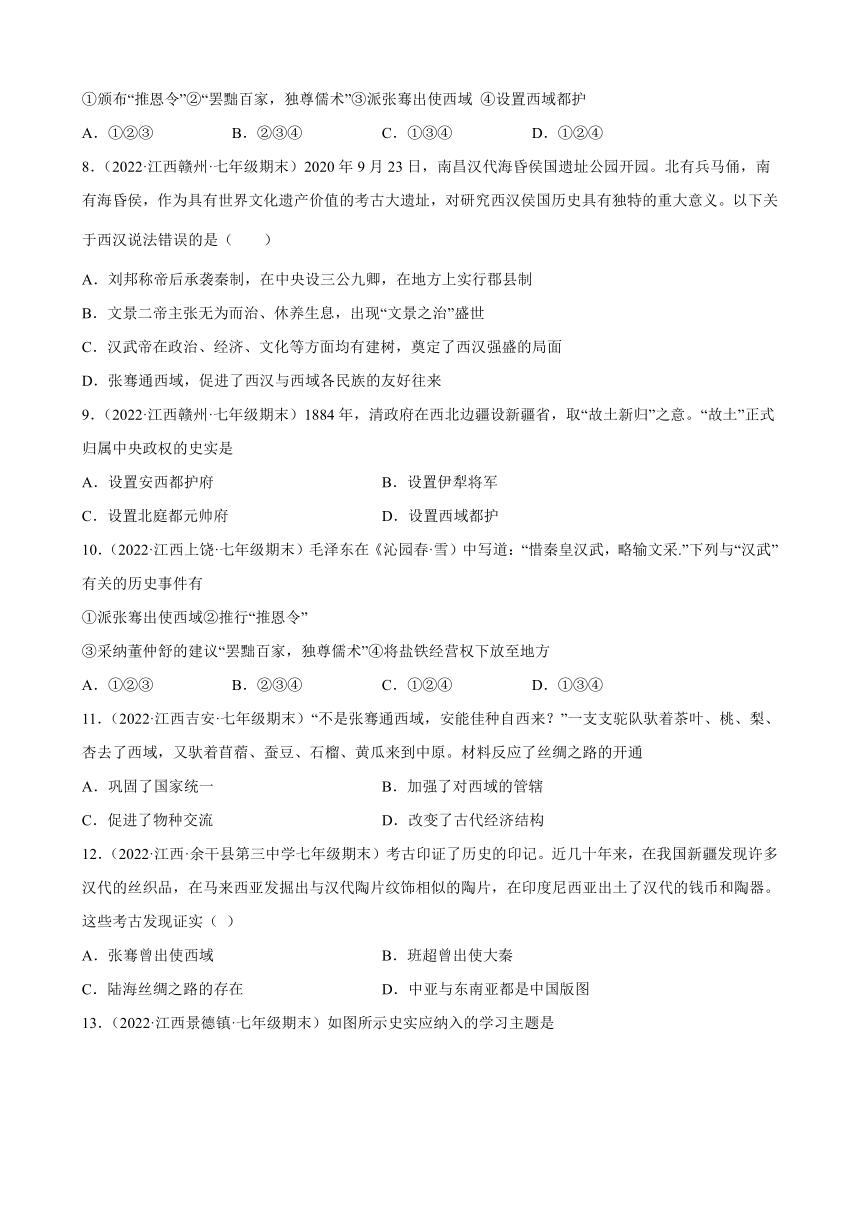

13.(2022·江西景德镇·七年级期末)如图所示史实应纳入的学习主题是

A.北方民族内迁 B.西域都护的设置 C.海上丝绸之路 D.丝绸之路的影响

14.(2022·江西吉安·七年级期末)2014年5月12日,国家主席习近平接受了中亚土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫代表土方赠送的一匹汗血马。如果沿汉朝丝绸之路送汗血马去中原,应走的路线是

A.西域——玉门关——河西走廊——长安

B.西域——河西走廊——阳关——洛阳

C.长安——河西走廊——玉门关——西域

D.河西走廊——西域——阳关——长安

15.(2022·江西宜春·七年级期末)下表所示内容反映出丝绸之路的开通( )

项目 传入我国 传入西域

主要物品 西域的良种马、宝石等以及佛教 我国的丝绸、铁器、金器等

A.促进了东西文明的交流 B.刺激了封建经济的发展

C.改变了海上贸易的格局 D.加速了对外扩张的进程

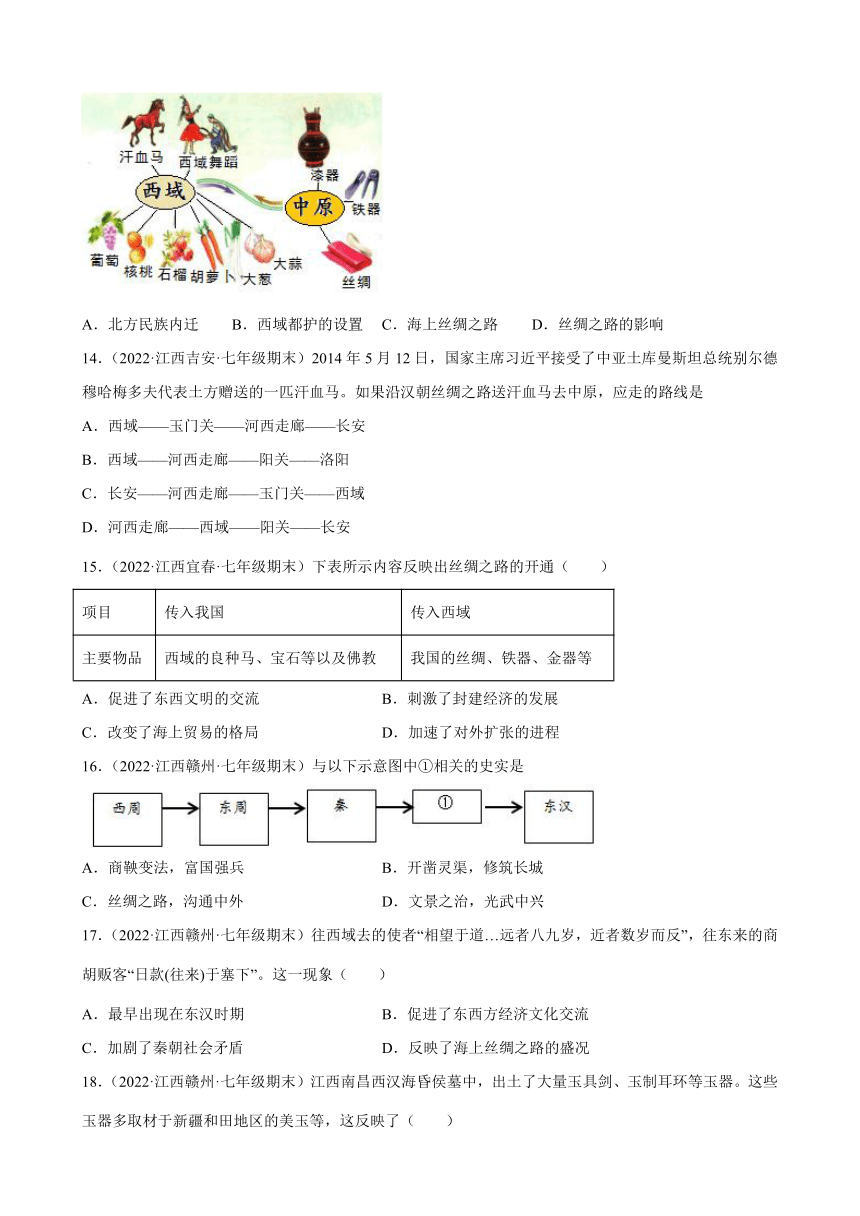

16.(2022·江西赣州·七年级期末)与以下示意图中①相关的史实是

A.商鞅变法,富国强兵 B.开凿灵渠,修筑长城

C.丝绸之路,沟通中外 D.文景之治,光武中兴

17.(2022·江西赣州·七年级期末)往西域去的使者“相望于道…远者八九岁,近者数岁而反”,往东来的商胡贩客“日款(往来)于塞下”。这一现象( )

A.最早出现在东汉时期 B.促进了东西方经济文化交流

C.加剧了秦朝社会矛盾 D.反映了海上丝绸之路的盛况

18.(2022·江西赣州·七年级期末)江西南昌西汉海昏侯墓中,出土了大量玉具剑、玉制耳环等玉器。这些玉器多取材于新疆和田地区的美玉等,这反映了( )

A.西汉实行分封制 B.西汉江南经济发达

C.丝绸之路交流范围广 D.海昏侯墓陪葬品很少

19.(2022·江西赣州·七年级期末)有关西域都护表述不正确的是( )

A.西域都护府设在乌垒城 B.管理西域事务,保护商旅往来

C.班超经营西域后设立的 D.标志着西域正式归附中央政权

20.(2022·江西赣州·七年级期末)习近平主席在2013年提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,旨在借“丝绸之路”这一历史符号,沟通历史与未来,连接中国与世界。中国古代“丝绸之路”的开通

A.使世界连成了一个整体

B.加速了殖民扩张和殖民掠夺

C.促进了区域文明的交流

D.促进了亚非与拉美地区的贸易往来

21.(2022·江西赣州·七年级期末)习近平在“一带一路”论坛中讲道:“古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地,跨越不同国度和肤色人民的聚居地,打开了各国友好交往的新窗口,不断书写人类发展进步的新篇章。”下面对这段话解读正确的是( )

①古丝绸之路促进了古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明和古中国文明的沟通和发展

②古丝绸之路的开通推动了人类历史的发展进程

③古丝绸之路使世界三大宗教有机融合在一起

④古丝绸之路体现了开放包容、友好合作的丝路精神

A.①②④ B.②④ C.③④ D.①②③④

22.(2022·江西赣州·七年级期末)公元前60年,宣帝命郑吉监护西北方各国的安全,因总领两道,遂号都护。……其职责为管理屯田及兼护南北二道之通畅,一般任期3年,直属中央调遣。下列不能体现材料有关西域都护府的观点的是

A.监护西北各国安全 B.保护交通要道

C.为了开辟丝绸之路 D.加强中央对西域的管辖

23.(2022·江西吉安·七年级期末)2000多年前,我们的先辈筚路蓝缕,穿越草原沙漠,开辟出联通亚欧的陆上商路,东西方文明也从彼此隔绝到互通互融。根据所学知识回答:

(1)材料中的“商路”特指什么?

(2)该“商路”开辟的前提是什么?

(3)该“商路”的开通有什么意义?

24.(2022·江西·余干县第三中学七年级期末)我校七(1)班同学开展对“丝绸之路”的研究性学习,请你参与下列活动。

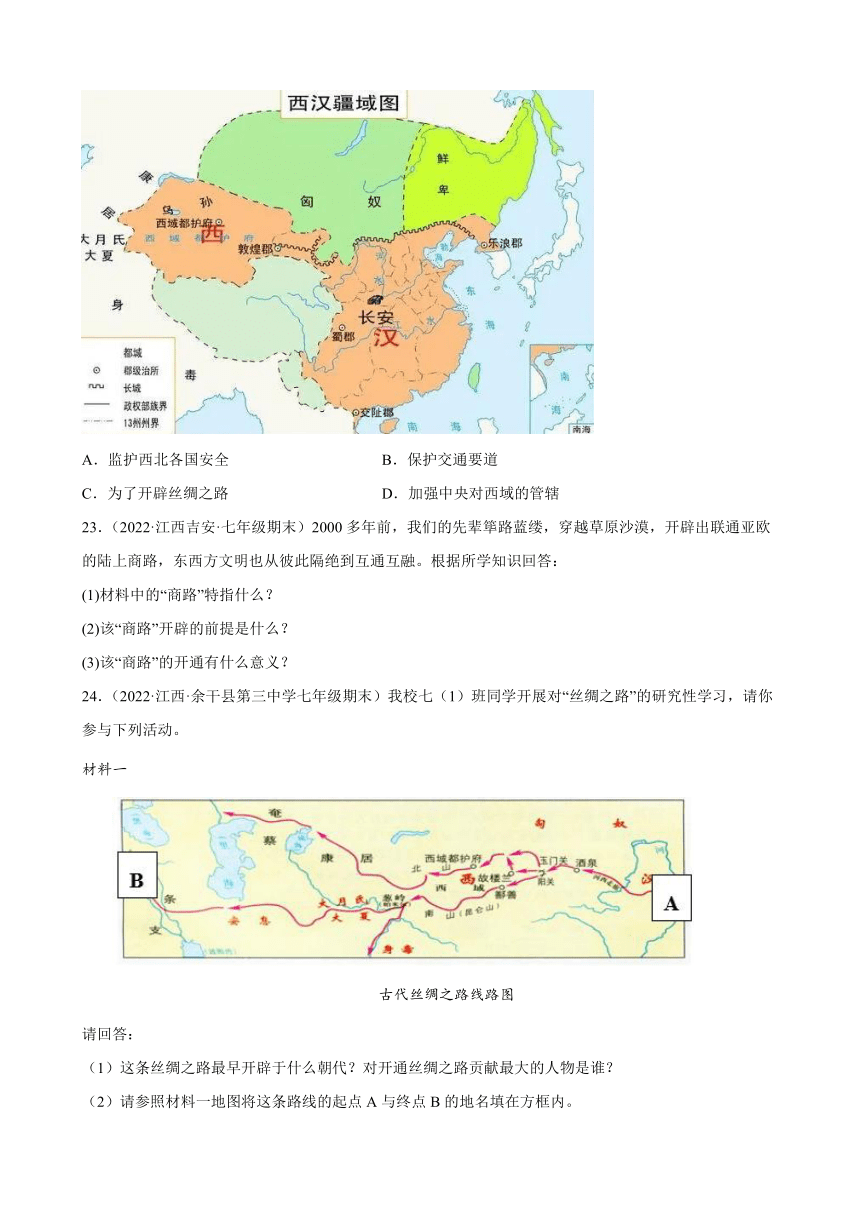

材料一

古代丝绸之路线路图

请回答:

(1)这条丝绸之路最早开辟于什么朝代?对开通丝绸之路贡献最大的人物是谁?

(2)请参照材料一地图将这条路线的起点A与终点B的地名填在方框内。

材料二 通过这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

(3)根据材料二回答,古代丝绸之路在中外交往中有何重要地位?

(4)“丝绸之路”的长期维持主要得益于西汉政府设立的什么机构对西域的有效管辖?该机构的设置有什么标志性意义?

材料三 2014年11月4日上午,国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第八次会议,研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起设立丝路基金。……丝路基金将为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。

(5)根据材料三,说说我国设立丝路基金有什么现实意义?

25.(2022·江西赣州·七年级期末)某班开展“丝绸之路”的研究性学习,阅读材料并回答问题。

【图说历史】

材料一:如图

(1)图中所示,公元前后在这条要道的东西两端各有一个重要的文明古国,请写出这两个国家?分别举出一位开辟和维护这一“要道”的功臣?

【论从史出】

材料二:是时天子问匈奴降者(投降的人),皆言匈奴破月氏王,以其(月氏王)头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇向奴,无与共击之(匈奴)。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过)匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。

——《史记·大宛列传》

材料三:开凿于初唐的莫高窟第323窟绘有张骞出使西域图。该图讲述的故事是汉朝军队击败匈奴,获得两尊金人,却不知道这是什么神,皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历。

——沙武田《角色转换与历史记忆一一莫高窟第323窟张骞出使西域图的艺术史意义》

(2)材料二和材料三中认为张骞出使西域的目的有何不同?

(3)材料二和材料三哪则材料更可信?我们应该如何对待不同的史料以探求历史的真实?

【对比探究】

材料四:及至始皇……振长策而御宇内……乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马……

材料五:自从开辟了通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。

材料六:公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官,管辖西域36国,都护府设在乌垒城。

(4)据材料四指出秦朝为巩固边疆采取了什么措施?材料六中机构的设置有何意义?

(5)从上述三则材料看出秦汉时期中央政府处理民族关系的主要方式有哪几种?今天我们应该树立怎样的民族意识?

【学以致用】

材料七:古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路建设则把经贸合作放在重要位置。中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。

(6)用材料中的一句话来概括今天中国提出共建“丝绸之路经济带”的现实意义?

26.(2022·江西南昌·七年级期末)经过几十年的恢复和发展,到汉武帝的时候,西汉国力强盛。然而,身居高位的汉武帝却无法摆脱烦恼。而他也正是在不断地消除烦恼的过程中,开拓出了一个崭新的大汉帝国。请你根据下列史料,完成下列任务。

材料一汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王。可随着时间推移,诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。……到汉武帝时,王国问题终于彻底解决。

(1)从材料一中找出王国问题形成的原因。结合所学回答,汉武帝采取哪一措施解决了王国问题。这一措施有什么作用?

材料二:汉初社会上出现了许多富商大贾,控制了国家的经济命脉。

(2)材料二汉武帝为加强朝廷对社会经济的控制,采取了哪些措施,使国家的财政状况有了很大的改善?(至少写出具体2项举措)

材料三“然骞凿空,诸侯使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

(3)材料三指的是哪一历史事件?该事件发生最初的目的是什么?该事件为哪一商道的开通创造了条件?

材料四:观看下图

(4)结合所学和材料四,针对“心神不宁汉武帝采取了什么措施让自己心神安宁?从此什么思想成为封建社会的正统思想?

(5)根据以上措施,可以总结出汉武帝推行各项措施的根本目的是什么?

27.(2022·江西赣州·七年级期末)秦汉时期,我国统一的多民族国家初步建立,其政治、经济、文化等方面的措施对后世影响深远。阅读下列材料,回答问题。

【影响深远的制度】

材料一 命为“制”,令为“诏”,天子自称曰“朕”,朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷天下之事无小大皆决于上

——司马迁《史记》

(1)材料一是关于皇帝制度的描述。依据该材料概述这一制度的特点。

材料二 罢侯置守,设官分职,不与古同。

——陈寿《三国志》

(2)材料二中“罢侯”置守”分别指的是什么?

材料三 三代至秦,浑沌之再辟者也。其创制立法,至今守之以为利,史称其得圣人之威。

——张居正《杂著》

(3)结合所学知识,指出秦始皇“创制立法”的影响。

【鼎盛王朝的建立】

材料四 到武帝,用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。……他在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括……新货币的发行以及盐、铁、酒的专利等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。

——[美]阿尔伯格·克雷格《哈佛极简中国史》

(4)根据材料一并结合所学知识回答,武帝“用主父偃之计”的“计”是什么?“新货币的发行以及盐、铁、酒的专利”分别指什么措施?其共同作用是什么?

【中外交流的典范】

材料五 踏着串串悠长的铃声, 一支支驼队驼着中原丝织品、服饰、铜镜、瓷器、茶叶去了,驼着造纸术、冶铁术、灌溉术去了。穿过大漠茫茫的风沙,一支支驼队驼着皮毛、琥珀、苜蓿、石榴来了,驼着佛经、乐器、杂技艺术来了。这条丝绸之路,穿过岁月的风尘,永远镌刻在人类文明的史册。

——《二十五史详解》

(5)根据材料五,分析丝绸之路的影响。

28.(2022·江西赣州·七年级期末)对外交往是一个国家实力的展示。沟通、交流、发展是人类文明得以延续和发展的密码。阅读材料,回答问题。

材料一他发现西域,其对于当时中国人的刺激,就像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的……他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃的人物。

——翦伯赞

(1)材料一中的“他”是谁 结合所学知识写出翦伯赞为什么称他是“中国历史上出类拔萃的人物”。

材料二西域开通之后………沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

(2)材料二中的“这条道路”被后人称为什么 依据材料二并结合所学知识,概括“这条道路”在中外交流中的主要作用。

材料三“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

(3)概括材料三的观点。该观点出自哪家学派

材料四在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则……法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神,对当时和日后社会的发展,起了巨大的推动作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出奠定中华传统文化发展基础的思想文化繁荣局面是什么。指出该局面出现的重要意义。

29.(2022·江西吉安·七年级期末)中国古代,丝绸之路在世界版图上蜿蜒伸展,诉说着沿途各国人民友好往来、互利互惠的动人故事;如今,一个新的战略构想在世界版图上从容铺开——共建“丝绸之路经济带”和“21世界海上丝绸之路”。阅读下列材料,回答问题。

材料一丝绸之路经商队运输形式从中国到古罗马,连接了欧亚大陆的两端,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品。商人、传教士和其它一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来自远方。

——杰里·齐格勒《新全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识指出,丝绸之路是哪位皇帝在位时开辟的?根据材料指出往来于丝绸之路上的物品和文化。

材料二

(2)根据材料二指出汉代陆上“丝绸之路”的起点。新疆是丝绸之路的重要通道,今新疆地区正式归属中央政权开始于哪个朝代?丝绸之路在历史上起了什么作用?

材料三2015年3月,习近平在博鳌论坛上发表演讲,再次谈及建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,这一宏伟构想从历史深处走来,融通古今连接中外,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,赋予古丝路崭新的时代内涵。

(3)结合上述材料,谈谈你对“古丝路崭新的时代内涵”的理解。

30.(2022·江西赣州·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一 丝绸之路示意图

材料二 2100多年前,中国汉代的张骞两次出使西域,开辟出一条横贯东西,连接亚欧的丝绸之路。此后,汉朝和西域的联系日趋密切,最终形成了中央政府对西域地区的政治管辖,汉朝政府在西域沿线修筑长城,构建军事防御设施,保证了往来道路的畅通,促进了东西方文化的交流。

材料三 通过“丝绸之路”,我国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流,中国的铁器、丝绸和养蚕技术,以及铸铁术、穿井法、造纸术都先后西传。同时,中亚、西亚的良种马、植物等土特产,如毛织品、胡桃(核桃)、石榴、胡萝卜、胡豆(蚕豆)、大蒜、苜蓿等陆续传到中国。

“丝绸之路”从西汉一直到以后的唐代一千多年中,始终是中西交通的要道,成为我国与中亚、西亚、南亚以及欧洲国家和人民加强联系,进行经济、文化交流的重要通道。

———白寿彝《中国通史》

(1)结合所学知识,写出材料一中A代表的城市和B代表的国家。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉朝丝绸之路得以形成和维持的历史条件。

(3)根据材料二和材料三,归纳丝绸之路开通的意义。

31.(2022·江西抚州·七年级期末)丝绸之路是人类文明史上的奇迹之一。中国提出“一带一路”倡议后,引起了世界各国的极大关注。阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前138年汉武帝派张骞出使西域,他还派出军队讨伐匈奴,最后迫使匈奴各部落归顺或者逃往沙漠地区。贸易紧跟在胜利的汉朝旗帜之后,商路的安全有了保证。

(1)根据所学知识指出张骞出使西域的目的是什么?西汉朝廷设置了什么机构使“商路的安全有了保证”?

材料二 丝绸之路最初是军事路、外交路……之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化……基督文化也相互间交集共生。

——穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(2)材料二反映了西汉怎样的对外政策?根据材料二并结合所学知识,说说丝绸之路的重要历史作用。

材料三 古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲《携手推进“一带一路”建设》

(3)根据材料三,指出丝路精神的核心是什么?

参考答案:

1.A

【解析】结合所学知识可知,为联合大月氏共同抗击匈奴,公元前138年,张骞第一次出使西域,了解到西域各国的具体情况,以及西域各国想与汉朝往来的愿望。选项①④符合题意。为发展与西域各国友好关系,公元前119年,张骞第二次出使西域。张骞两次出使西域,加强了西域与内地之间的联系,促进了西域的开发,为丝绸之路的开辟奠定基础。选项②③不属于张骞第一次出使西域的结果,可排除;因此只有选项①④符合题意,故选A。

2.C

【解析】依据所学可知,汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域。C项符合题意,故此题选C。

3.A

【解析】根据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,沟通和密切了汉与西域各国关系,为丝绸之路的开通奠定了基础,所以A项符合题意;郑吉是西汉将领、外交家,西域第一任都护,所以B项不符合题意;班超,东汉时期著名军事家、外交家,史学家班彪的幼子,其长兄班固、妹妹班昭也是著名史学家,所以C项不符合题意;甘英曾任北京市政协副主席,所以D项不符合题意。故本题答案为A。

4.B

【解析】依据所学知识可知,公元前60年,西汉在新疆地区设置西域都护府,新疆正式划入中国版图,B符合题意,ACD排除。故选择B。

5.C

【解析】依据所学知识可知,汉宣帝时设立西域都护府,统领西域各国,标志着新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分,C项正确;丝绸之路的开通不是新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分的证据,排除A项;宣政院是元朝时期设置的,负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务,排除B项;班超出使西域不是新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分的证据,排除D项。故选C项。

6.B

【解析】据所学知识,西汉张謇通西域后,中国的丝绸和丝制品,从长安出发,通过河西走廊,今新疆地区,过甘肃敦煌古镇,运往西亚,再转运到欧洲,这条沟通中西交通的陆上要道,被称为丝绸之路,因此张謇是开启古丝绸之路的使者,B项正确;卫青是抗击匈奴,A项排除;王昭君出塞是匈奴,C项排除;班超经营西域,D项排除。故选B项。

7.A

【解析】结合所学知识可知,图片是汉武帝,汉武帝为巩固大一统,在政治上,颁布“推恩令”,设立刺史制度;思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱);实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击;两次派张骞出使西域,开通丝绸之路。①②③与汉武帝相关,故A符合题意; ④公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,与汉武帝(前156年-前87年)不符,故BCD不符合题意;故选A。

8.A

【解析】依据题干信息并结合所学可知,秦灭六国统一中国后,秦始皇在中央设三公九卿,管理国家大事,在地方上废除分封制推行郡县制,实行书同文、车同轨、统一度量衡,奠定了中国此后两千年大一统王朝的统治基础,A项符合题意;BCD表述正确,不符合题意,故排除。故选A项。

9.D

【解析】根据所学可知,公元前60年,西汉设置西域都护,管辖西域(现在的新疆)正式归属中央政权,故D符合题意;设置安西都护府、设置伊犁将军、设置北庭都元帅府均在西域都护之后,故ABC均不符合题意。故选D。

10.A

【解析】依据题干和所学可知,“汉武”指的是汉武帝。汉武帝时期,为联络大月氏夹击匈奴,派张骞出使西域;为巩固皇权,采纳主父偃的建议,颁行“推恩令”,解决王国势力;思想上采用了董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,因此与“汉武”有关的历史事件有①②③,A项正确;而经济上汉武帝实行盐铁专卖,将盐铁经营权从地方收归了中央,不是下放至地方,④错误,排除含有④的BCD项。故选A项。

11.C

【解析】本题主要说明了丝绸之路加强了中国地区和西域物种尤其是农作物的交流,如茶叶,桃,梨,苜蓿,蚕豆等。所以正确选项为C选项促进了物种交流。A选项,巩固国家统一与题意无关故排除;B选项,材料中没有体现对于西域地区的管理管辖,故B选项排除;D项,古代经济结构为以小农经济为主,新作物的传入并没有影响小农经济的优势地位,D选项排除。故本题正确答案为C。

12.C

【解析】联系已学知识可知新疆是陆上丝绸之路的必经之地,马来西亚和印度尼西亚地处海上丝绸之路的交通要道,从这些地方考古发掘汉代的丝织品、钱币和陶器,不仅证实当时丝绸之路的存在,而且说明当时我国的对外贸易已相当繁荣。故选C。

13.D

【解析】依据图片信息并结合所学可知,张骞通西域后,东西方的经济文化交流日趋频繁,开通了陆上丝绸之路。通过这条道路,中原的丝绸、漆器、铁器等物品传入西域,西域的汗血马、香料、葡萄、核桃、石榴及西域舞蹈传入中国,促进了东西方经济文化的交流和发展,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

【点睛】本题是图片型选择题,解题的关键是仔细观察图片材料信息—“西域与中原物品的交流”,判断历史事件所指—“陆上丝绸之路”。审题并弄清题目要求,最后结合所学知识再认再现基础知识准确做出选择。

14.A

【解析】依据已学知识可知,在西汉张骞通西域的基础上,开创了丝绸之路。古代的“丝绸之路”,从长安出发,经河西走廊、今新疆地区,运到西亚,再转运欧洲。如果沿汉朝丝绸之路送汗血马去中原,应走的路线是西域——玉门关——河西走廊——长安,A项符合题意;BCD不正确;故选A。

15.A

【解析】依据所学可知,丝绸之路开通后,西域的良种马、宝石等以及佛教传入我国,我国的丝绸、铁器、金器等传入西域,这反映出丝绸之路是东西方文明交流通道,促进了中外经济文化的交流,故A正确;图表内容主要表明的是东西文明交流,未显示刺激封建经济发展,故B错误;丝绸之路开通与海上贸易格局无关,故C错误;丝绸之路开通后并未对外扩张,故D错误。综上故选A。

16.C

【解析】根据图示,信息可知①处属于汉朝,因此C项丝绸之路,沟通中外,属于汉朝的史实,因此C项正确;A项属于东周时期,秦国的变法;B项属于秦朝巩固政权措施;D项文景之治属于西汉初年,但是光武中兴属于东汉时期,与材料不符,因此排除ABD三项,选择C。

17.B

【解析】题干的“往西域去的使者‘相望于道…远者八九岁,近者数岁而反’,往东来的商胡贩客‘日款(往来)于塞下’”这一现象与丝绸之路的开辟有关。结合所学知识可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化交流,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。B项正确;丝绸之路开辟于西汉时期,排除A项;加剧了秦朝社会矛盾与西汉的丝绸之路无关,排除C项;题干材料反映了陆上丝绸之路的盛况,排除D项。故选B项。

18.C

【解析】依据材料西汉海昏侯墓中出土的玉器多取材于新疆和田地区的美玉,并结合所学知识可知,汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域,张骞两次出使西域后,逐渐开通了通往西域的丝绸之路,通过丝绸之路,汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲,又把西域的物产和奇珍异宝运到中原,因此西汉海昏侯墓中出土的玉器多取材于新疆和田地区的美玉反映了丝绸之路交流范围广,C项正确;分封制主要是西周推行的,西汉实行的是“推恩令”,排除A项;西南经济发达与题干无关,排除B项;海昏侯墓陪葬品很少与题干中“出土了大量玉具剑、玉制耳环等玉器”不符,排除D项。故选C项。

19.C

【解析】结合所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,都护府设在乌垒城,西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。因此西域都护表述不正确的是“班超经营西域后设立的”。C项符合题意;ABD项符合史实,但是不符合题意,可排除。故选C项。

20.C

【解析】结合所学知识可知,A项使世界连成一个整体是新航路开辟的影响;B项加速了殖民扩张和掠夺也是新航路开辟的影响;C项促进了区域文明的交流是丝绸之路的影响。丝绸之路是古代亚欧互通有无的商贸大道,是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。D项促进了亚非与拉美地区的贸易往来,这不是中国古代丝绸之路的影响,美洲地区的发现是在新航路开辟过程中发现的,故本题选C。

21.A

【解析】根据材料“古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地”可知,丝绸之路沟通了不同区域的文明,①解读是正确的,符合题意;根据材料“古丝绸之路……不断书写人类发展进步的新篇章”可知,体现丝绸之路开通推动了人类历史的发展进程,②解读是正确的,符合题意;根据材料“古丝绸之路……打开了各国友好交往的新窗口,不断书写人类发展进步的新篇章”可知,体现丝绸之路体现了开放包容、友好合作的丝路精神,④解读是正确的,符合题意;故①②④符合题意。根据材料“古丝绸之路……跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地……”和所学可知,材料体现不出使世界三大宗教有机融合在一起,三大宗教是独立发展的,故③对材料解读不正确,不符合题意。故A符合题意,BCD均不符合题意。故选A。

22.C

【解析】根据所学知识可知,汉武帝两次派张骞出使西域,汉朝和西域的交往日益密切,随后,丝绸之路形成,与题目西域都护府无关,C项符合题意;西域都护府的设立,有利于监护西北各国安全,保护交通要道,加强中央对西域的管辖,排除ABD项。故选C项。

23.(1)丝绸之路

(2)张骞通西域

(3)丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国与其他国家和地区的贸易与文化交流。

(1)

汉武帝时期,开辟了沟通中西的丝绸之路,丝绸之路的路线是长安——河西走廊——西域——中亚——西亚——欧洲的大秦。

(2)

为了加强与西域各国的联系,汉政府两次派遣张骞出使西域,张骞出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)

依据所学可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

24.(1)汉朝或西汉;张骞;

(2)起点A:长安;终点B:欧洲或大秦

(3)成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往;

(4)西域都护(府)标志着西域开始正式归属中央政权。

(5)为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持

【解析】(1)依据所学可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路。

(2)依据材料一地图信息,依据所学可知,丝绸之路以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国,直到大秦,所以起点A:长安;终点B:欧洲或大秦。

(3)根据材料二“成为东西方经济文化交流的桥梁”的信息,依据所学可知,古代丝绸之路在中外交往中有重要的地位,成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往。

(4)依据所学可知,为了更好的对西域地区进行管理,公元前60年,西汉政府设置了西域都护,该机构的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,从此以后,新疆成为中国领土不可分割的一部分。

(5)根据材料三“丝路基金将为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持”的信息可知,我国设立丝路基金有重大的现实意义,为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。

25.(1)西汉和古罗马帝国(大秦);张骞;班超或班勇。

(2)材料二认为联络大月氏夹击匈奴,材料三认为寻访金人的名号。

(3)材料二更可信、如尽量使用第一手材料等。

(4)派蒙恬大举反击匈奴;修筑长城,抵御匈奴意义:从此,今新疆地区正式归属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(5)派兵反击;友好交往;设置机构。民族意识:民族团结、平等和共同发展、繁荣等。

(6)实现中国与沿线国家的共同发展。

【解析】(1)结合所学知识可知,图中所示的这条要道指的是丝绸之路,其东西两端的文明古国分别是西汉和古罗马帝国(大秦)。 开辟丝绸之路的功臣是张骞;维护丝绸之路的功臣是班超或班勇。

(2)根据材料二的内容“汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过)匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。”可知,材料二认为张骞出使西域的目的是为了联络大月氏夹击匈奴。根据材料三的内容“皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历。”可知,张骞出使西域的目的是为了寻访金人的名号。

(3)结合所学知识可知, 材料二的内容更可信。我们应该尽量使用第一手材料等探求历史的真实性。

(4)根据材料四的内容“振长策而御宇内……乃使蒙恬北筑长城而守藩篱”结合所学知识可知,秦朝为巩固边疆采取的措施包括:派蒙恬大举反击匈奴;修筑长城,抵御匈奴。结合所学知识可知,材料六中设置的机构是西域都户,西域都护的设立,使今新疆地区正式归属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(5)根据三则材料内容可以归纳出秦汉时期中央政府处理民族关系的主要方式有:派兵反击;友好交往;设置机构。今天我们应该树立民族意识如:民族团结、平等和共同发展、繁荣等,言之有理即可。

(6)根据材料七的内容“中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。”可知,今天中国提出共建“丝绸之路经济带”的现实意义是有利于实现中国与沿线国家的共同发展等等。

26.(1)汉高祖时分封子弟,随着诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。推恩令(规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给子弟作为侯国,由皇帝制定封号);作用:加强中央集权。

(2)铸币权收归中央;(统一铸造五铢钱;盐铁官营专卖;统一调配物资平抑物价。

(3)张骞通西域;联络大月支夹击匈奴;丝绸之路。

(4)罢黜百家、独尊儒术;儒家思想

(5)巩固统治

(1)

根据材料一,由“汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王。可随着时间推移,诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁”,可知,王国问题形成的原因,是汉高祖时分封子弟,随着诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。汉武帝听从主父偃建议,颁布“推恩令”下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱王国势力,中央对地方的控制大大加强。因此汉武帝采取推恩令,解决了王国问题;这一措施加强了中央集权。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,汉武帝促进大一统,在经济上,铸币权收归中央,统一铸五铢钱,有在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;还在全国范围内统一调配物资,平抑物价等,这些措施,使国家的财政状况有了很大的改善。

(3)

根据材料三“然骞凿空,诸侯使往者皆称博望侯”,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路;因此材料指的是张骞通西域;该事件发生最初的目的是联络大月支夹击匈奴;该事件为丝绸之路的开通创造了条件。

(4)

根据材料四,结合所学知识可知,汉武帝接受了董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家学说成为封建社会的正统思想。因此针对“心神不宁汉武帝采取了“黜百家、独尊儒术”的措施让自己心神安宁,从此儒家思想成为封建社会的正统思想。

(5)

结合所学知识可知,汉武帝推行各项措施的根本目的是促进大一统,巩固统治。

27.(1)特点:皇权之上;皇帝独尊;皇位世袭。

(2)罢侯:废除分封制;置守:实行郡县制。

(3)影响:奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用。

(4)“计”:推恩令。措施:把铸币权收归中央;实行盐铁官营、专卖制度。作用:使国家的财政状况有了很大的改善,加强了中央集权。

(5)影响:极大促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。

【解析】(1)

根据材料“朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世”可知,秦始皇想让皇位传至后世万世万代,体现了皇位世袭的特点;根据材料“传之无穷天下之事无小大皆决于上”可得出皇权之上,皇帝独尊。

(2)

根据材料“罢侯置守,设官分职,不与古同”结合所学知识可知,秦统一全国后,在全国,废除分封制,推行郡县制,形成中央垂直管理地方的形式,加强了中央集权,因此材料中的“罢侯”置守”分别指的是废除分封制,设置郡县制。

(3)

根据材料“其创制立法,至今守之以为利,史称其得圣人之威”结合所学知识可知,秦朝建立了中国历史上的专制主义中央集权的体制,该体制奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用。

(4)

“计”,根据材料“用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把‘众建诸侯而少其力’一语”结合所学知识可知,汉武帝时期推行“推恩令”,以推恩的平和手段削弱地方诸侯势力,使其越分越小,因此材料内容体现的是“推恩令”。措施,根据材料“新货币的发行以及盐、铁、酒的专利等”结合所学知识可知,汉武帝时期,为加强中央集权,推行盐铁官营制度,将盐铁权力收归为中央;以往地方诸侯的铸币权收归为中央,地方不可以私自铸造货币。作用,把铸币权收归中央和盐铁官营、专卖制度都有利于加强中央对地方的控制,同时有利于增加国家财政收入。

(5)

根据材料“驼着造纸术、冶铁术、灌溉术去了。穿过大漠茫茫的风沙,一支支驼队驼着皮毛、琥珀、苜蓿、石榴来了”结合所学知识可知,通过丝绸之路中国文化影响了东亚许多国家和地区,罗马文化也影响了欧洲和地中海地区,当时东方和西方两大文明地区缺乏的就是相互了解、相互交往和相互吸收,极大促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。

28.(1)张骞;原因:张骞通西域,促使沟通中外文明的丝绸之路形成。

(2)丝绸之路;作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。(意思接近,言之有理即可)

(3)西域都护;标志着西域正式归属中央政权。

(4)新的广度和深度;更加开放,面向世界;保持民族性,继承传统文化等。(答出两点,言之有理即可)

(1)

根据“他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃的人物。”得出是张骞;原因:根据所学可得出是张骞通西域,促使沟通中外文明的丝绸之路形成。

(2)

根据“西域开通之后………沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。”得出是汉代的丝绸之路;作用:根据“西域开通之后………沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。”得出丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(3)

根据所学,公元前60年,汉代设置西域都护。主要职责是颁行汉朝的法令,调遣军队,征发粮草。管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖一东、以南的广大地区。标志着西域开始正式归属中央政权。结合以上分析可得出标志着西域正式归属中央政权。

(4)

综合材料可得出新的广度和深度;更加开放,面向世界;保持民族性,继承传统文化等。

29.(1)皇帝:汉武帝。

物品:手工业品、农产品。(丝绸、瓷器、茶叶等亦可)文化:信仰、价值观念、宗教信念等。(答出一点给1分,最高2分)

(2)起点:长安。朝代:西汉。作用:促进了东西方的经济文化交流。(其他答案言之有理亦可,1分)

(3)古丝路曾搭起古代中国与世界友好交流的桥梁。进一步加强与世界各国的经济文化交流,深化合作,和平共处,互利共赢,繁荣发展。(围绕和平、合作、共赢等方面,言之有理即可,2分)

【解析】(1)依据所学可知,汉武帝派张骞出使西域,对开辟从中国通往西域的丝绸之路有卓越贡献,至今举世称道。根据材料内容总结出,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品(或丝绸、瓷器、茶叶等亦可)。商人、传教士和其它一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来自远方。

(2)依据所学可知,汉代陆上“丝绸之路”的起点长安;汉代的商人载着中国的商品从长安出发,经河西走廊,西域,中亚、西亚,再到欧洲的大秦,这就是著名的丝绸之路。西汉时期,在西域设置了西域都护,新疆开始隶属中国;丝绸之路把古老的中国文化、印度文化波斯文、,阿拉伯文化和古希腊文化、古罗马文化连接起来,促进了东西方经济文化的交流。

(3)本题属于开放性试题,言之有理即可。如对“古丝路崭新的时代内涵”的理解是古丝路曾搭起古代中国与世界友好交流的桥梁。进一步加强与世界各国的经济文化交流,深化合作,和平共处,互利共赢,繁荣发展。

30.(1)长安;大秦(古代罗马)。

(2)汉朝经济恢复和发展,国力强盛;精美的丝织品和丝绸贸易的发展;汉朝的对外开放政策;张骞出使西域,开辟了通往西域的交通道路;汉朝政府的保护和经营;公元前60年设西域都护,保证丝路畅通。(答出2点即可)

(3)丝绸之路是东西交通的要道,是我国与欧亚各国人民加强联系、发展友谊的桥梁;加强了我国同欧亚各国的经济、文化交流。(言之成理,答出2点即可)

【解析】(1)依据材料一“丝绸之路示意图”,A是起点,B是终点。结合课本所学可知,张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人也纷纷东来,开辟了丝绸之路。这些商人把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊、经过西域运到中亚、西亚,再转运到欧洲的大秦(古代罗马)。由此可确定A为长安;B为大秦(古代罗马)。

(2)依据课本所学可知,张骞通西域后,开辟了丝绸之路。张骞通西域后,西汉王朝加强了对西域的经营,设置西域都护,管理西域。丝绸之路是商道,促进了东西方商品的贸易往来。汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;由此可知,汉朝经济恢复和发展,国力强盛;精美的丝织品和丝绸贸易的发展;汉朝的对外开放政策;张骞出使西域,开辟了通往西域的交通道路;汉朝政府的保护和经营;公元前60年设西域都护,保证丝路畅通。

(3)依据材料二“此后,汉朝和西域的联系日趋密切,最终形成了中央政府对西域地区的政治管辖,汉朝政府在西域沿线修筑长城,构建军事防御设施,保证了往来道路的畅通,促进了东西方文化的交流”;材料三“‘丝绸之路’从西汉一直到以后的唐代一千多年中,始终是中西交通的要道,成为我国与中亚、西亚、南亚以及欧洲国家和人民加强联系,进行经济、文化交流的重要通道。”由此可知,丝绸之路是东西交通的要道,是我国与欧亚各国人民加强联系、发展友谊的桥梁;加强了我国同欧亚各国的经济、文化交流。

31.(1)目的:联络大月氏夹击匈奴;保障:西域都护。

(2)政策:对外开放政策。

作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大地促进作用(或沟通了东西交通,促进了东西方经济文化的交流)。

(3)核心:和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

【解析】(1)

根据所学知识可知,汉武帝在位时期,为了联络大月氏人,共同夹击匈奴,派张骞出使西域。公元前60年,为了使“商路的安全有保证”,设置了西域都护。

(2)

根据材料“丝绸之路最初是军事路、外交路……之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化……基督文化也相互间交集共生”可知,西汉的对外政策是对外开放。根据材料“之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化……基督文化也相互间交集共生”可知,丝绸之路的开辟古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大地促进作用。

(3)

根据材料“古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产”可知,丝绸之路精神的核心是和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

1.(2022·江西赣州·七年级期末)张骞第一次出使西域的结果是( )

①了解了西域各国的具体情况

②汉朝和西域的经济、文化交流日益增多

③促使了西域的经济发展

④了解到西域各国想与汉朝往来的愿望

A.①④ B.②③ C.③④ D.②④

2.(2022·江西赣州·七年级期末)“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”以上古诗中的“玉门关”和“阳关”以西的地区在汉代被称为( )

A.关西 B.新疆 C.西域 D.西藏

3.(2022·江西宜春·七年级期末)公元前138年和公元前119年,两次出使西域,沟通和密切了汉与西域各国关系的人物是( )

A.张骞 B.郑吉 C.班超 D.甘英

4.(2022·江西上饶·七年级期末)今新疆地区自古就是中国领土,中央政府直接管辖新疆最早是

A.秦朝 B.西汉 C.东汉 D.唐朝

5.(2022·江西赣州·七年级期末)以下史实最能证明新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分的是( )

A.丝绸之路的开通 B.宣政院的设立

C.西域都护的设置 D.班超出使西域

6.(2022·江西南昌·七年级期末)目前我国正在规划建设“丝绸之路经济带”。开启古丝绸之路的使者是

A.卫青 B.张骞 C.王昭君 D.班超

7.(2022·江西·余干县第三中学七年级期末)下图所示历史人物是我国历史上一位具有雄才大略的帝王。下列史实是在他统治时期发生的有( )

①颁布“推恩令”②“罢黜百家,独尊儒术”③派张骞出使西域 ④设置西域都护

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

8.(2022·江西赣州·七年级期末)2020年9月23日,南昌汉代海昏侯国遗址公园开园。北有兵马俑,南有海昏侯,作为具有世界文化遗产价值的考古大遗址,对研究西汉侯国历史具有独特的重大意义。以下关于西汉说法错误的是( )

A.刘邦称帝后承袭秦制,在中央设三公九卿,在地方上实行郡县制

B.文景二帝主张无为而治、休养生息,出现“文景之治”盛世

C.汉武帝在政治、经济、文化等方面均有建树,奠定了西汉强盛的局面

D.张骞通西域,促进了西汉与西域各民族的友好往来

9.(2022·江西赣州·七年级期末)1884年,清政府在西北边疆设新疆省,取“故土新归”之意。“故土”正式归属中央政权的史实是

A.设置安西都护府 B.设置伊犁将军

C.设置北庭都元帅府 D.设置西域都护

10.(2022·江西上饶·七年级期末)毛泽东在《沁园春·雪)中写道:“惜秦皇汉武,略输文采.”下列与“汉武”有关的历史事件有

①派张骞出使西域②推行“推恩令”

③采纳董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”④将盐铁经营权下放至地方

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.(2022·江西吉安·七年级期末)“不是张骞通西域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反应了丝绸之路的开通

A.巩固了国家统一 B.加强了对西域的管辖

C.促进了物种交流 D.改变了古代经济结构

12.(2022·江西·余干县第三中学七年级期末)考古印证了历史的印记。近几十年来,在我国新疆发现许多汉代的丝织品,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶器。这些考古发现证实( )

A.张骞曾出使西域 B.班超曾出使大秦

C.陆海丝绸之路的存在 D.中亚与东南亚都是中国版图

13.(2022·江西景德镇·七年级期末)如图所示史实应纳入的学习主题是

A.北方民族内迁 B.西域都护的设置 C.海上丝绸之路 D.丝绸之路的影响

14.(2022·江西吉安·七年级期末)2014年5月12日,国家主席习近平接受了中亚土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫代表土方赠送的一匹汗血马。如果沿汉朝丝绸之路送汗血马去中原,应走的路线是

A.西域——玉门关——河西走廊——长安

B.西域——河西走廊——阳关——洛阳

C.长安——河西走廊——玉门关——西域

D.河西走廊——西域——阳关——长安

15.(2022·江西宜春·七年级期末)下表所示内容反映出丝绸之路的开通( )

项目 传入我国 传入西域

主要物品 西域的良种马、宝石等以及佛教 我国的丝绸、铁器、金器等

A.促进了东西文明的交流 B.刺激了封建经济的发展

C.改变了海上贸易的格局 D.加速了对外扩张的进程

16.(2022·江西赣州·七年级期末)与以下示意图中①相关的史实是

A.商鞅变法,富国强兵 B.开凿灵渠,修筑长城

C.丝绸之路,沟通中外 D.文景之治,光武中兴

17.(2022·江西赣州·七年级期末)往西域去的使者“相望于道…远者八九岁,近者数岁而反”,往东来的商胡贩客“日款(往来)于塞下”。这一现象( )

A.最早出现在东汉时期 B.促进了东西方经济文化交流

C.加剧了秦朝社会矛盾 D.反映了海上丝绸之路的盛况

18.(2022·江西赣州·七年级期末)江西南昌西汉海昏侯墓中,出土了大量玉具剑、玉制耳环等玉器。这些玉器多取材于新疆和田地区的美玉等,这反映了( )

A.西汉实行分封制 B.西汉江南经济发达

C.丝绸之路交流范围广 D.海昏侯墓陪葬品很少

19.(2022·江西赣州·七年级期末)有关西域都护表述不正确的是( )

A.西域都护府设在乌垒城 B.管理西域事务,保护商旅往来

C.班超经营西域后设立的 D.标志着西域正式归附中央政权

20.(2022·江西赣州·七年级期末)习近平主席在2013年提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,旨在借“丝绸之路”这一历史符号,沟通历史与未来,连接中国与世界。中国古代“丝绸之路”的开通

A.使世界连成了一个整体

B.加速了殖民扩张和殖民掠夺

C.促进了区域文明的交流

D.促进了亚非与拉美地区的贸易往来

21.(2022·江西赣州·七年级期末)习近平在“一带一路”论坛中讲道:“古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地,跨越不同国度和肤色人民的聚居地,打开了各国友好交往的新窗口,不断书写人类发展进步的新篇章。”下面对这段话解读正确的是( )

①古丝绸之路促进了古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明和古中国文明的沟通和发展

②古丝绸之路的开通推动了人类历史的发展进程

③古丝绸之路使世界三大宗教有机融合在一起

④古丝绸之路体现了开放包容、友好合作的丝路精神

A.①②④ B.②④ C.③④ D.①②③④

22.(2022·江西赣州·七年级期末)公元前60年,宣帝命郑吉监护西北方各国的安全,因总领两道,遂号都护。……其职责为管理屯田及兼护南北二道之通畅,一般任期3年,直属中央调遣。下列不能体现材料有关西域都护府的观点的是

A.监护西北各国安全 B.保护交通要道

C.为了开辟丝绸之路 D.加强中央对西域的管辖

23.(2022·江西吉安·七年级期末)2000多年前,我们的先辈筚路蓝缕,穿越草原沙漠,开辟出联通亚欧的陆上商路,东西方文明也从彼此隔绝到互通互融。根据所学知识回答:

(1)材料中的“商路”特指什么?

(2)该“商路”开辟的前提是什么?

(3)该“商路”的开通有什么意义?

24.(2022·江西·余干县第三中学七年级期末)我校七(1)班同学开展对“丝绸之路”的研究性学习,请你参与下列活动。

材料一

古代丝绸之路线路图

请回答:

(1)这条丝绸之路最早开辟于什么朝代?对开通丝绸之路贡献最大的人物是谁?

(2)请参照材料一地图将这条路线的起点A与终点B的地名填在方框内。

材料二 通过这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

(3)根据材料二回答,古代丝绸之路在中外交往中有何重要地位?

(4)“丝绸之路”的长期维持主要得益于西汉政府设立的什么机构对西域的有效管辖?该机构的设置有什么标志性意义?

材料三 2014年11月4日上午,国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第八次会议,研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起设立丝路基金。……丝路基金将为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。

(5)根据材料三,说说我国设立丝路基金有什么现实意义?

25.(2022·江西赣州·七年级期末)某班开展“丝绸之路”的研究性学习,阅读材料并回答问题。

【图说历史】

材料一:如图

(1)图中所示,公元前后在这条要道的东西两端各有一个重要的文明古国,请写出这两个国家?分别举出一位开辟和维护这一“要道”的功臣?

【论从史出】

材料二:是时天子问匈奴降者(投降的人),皆言匈奴破月氏王,以其(月氏王)头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇向奴,无与共击之(匈奴)。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过)匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。

——《史记·大宛列传》

材料三:开凿于初唐的莫高窟第323窟绘有张骞出使西域图。该图讲述的故事是汉朝军队击败匈奴,获得两尊金人,却不知道这是什么神,皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历。

——沙武田《角色转换与历史记忆一一莫高窟第323窟张骞出使西域图的艺术史意义》

(2)材料二和材料三中认为张骞出使西域的目的有何不同?

(3)材料二和材料三哪则材料更可信?我们应该如何对待不同的史料以探求历史的真实?

【对比探究】

材料四:及至始皇……振长策而御宇内……乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马……

材料五:自从开辟了通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。

材料六:公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官,管辖西域36国,都护府设在乌垒城。

(4)据材料四指出秦朝为巩固边疆采取了什么措施?材料六中机构的设置有何意义?

(5)从上述三则材料看出秦汉时期中央政府处理民族关系的主要方式有哪几种?今天我们应该树立怎样的民族意识?

【学以致用】

材料七:古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路建设则把经贸合作放在重要位置。中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。

(6)用材料中的一句话来概括今天中国提出共建“丝绸之路经济带”的现实意义?

26.(2022·江西南昌·七年级期末)经过几十年的恢复和发展,到汉武帝的时候,西汉国力强盛。然而,身居高位的汉武帝却无法摆脱烦恼。而他也正是在不断地消除烦恼的过程中,开拓出了一个崭新的大汉帝国。请你根据下列史料,完成下列任务。

材料一汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王。可随着时间推移,诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。……到汉武帝时,王国问题终于彻底解决。

(1)从材料一中找出王国问题形成的原因。结合所学回答,汉武帝采取哪一措施解决了王国问题。这一措施有什么作用?

材料二:汉初社会上出现了许多富商大贾,控制了国家的经济命脉。

(2)材料二汉武帝为加强朝廷对社会经济的控制,采取了哪些措施,使国家的财政状况有了很大的改善?(至少写出具体2项举措)

材料三“然骞凿空,诸侯使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

(3)材料三指的是哪一历史事件?该事件发生最初的目的是什么?该事件为哪一商道的开通创造了条件?

材料四:观看下图

(4)结合所学和材料四,针对“心神不宁汉武帝采取了什么措施让自己心神安宁?从此什么思想成为封建社会的正统思想?

(5)根据以上措施,可以总结出汉武帝推行各项措施的根本目的是什么?

27.(2022·江西赣州·七年级期末)秦汉时期,我国统一的多民族国家初步建立,其政治、经济、文化等方面的措施对后世影响深远。阅读下列材料,回答问题。

【影响深远的制度】

材料一 命为“制”,令为“诏”,天子自称曰“朕”,朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷天下之事无小大皆决于上

——司马迁《史记》

(1)材料一是关于皇帝制度的描述。依据该材料概述这一制度的特点。

材料二 罢侯置守,设官分职,不与古同。

——陈寿《三国志》

(2)材料二中“罢侯”置守”分别指的是什么?

材料三 三代至秦,浑沌之再辟者也。其创制立法,至今守之以为利,史称其得圣人之威。

——张居正《杂著》

(3)结合所学知识,指出秦始皇“创制立法”的影响。

【鼎盛王朝的建立】

材料四 到武帝,用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。……他在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括……新货币的发行以及盐、铁、酒的专利等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。

——[美]阿尔伯格·克雷格《哈佛极简中国史》

(4)根据材料一并结合所学知识回答,武帝“用主父偃之计”的“计”是什么?“新货币的发行以及盐、铁、酒的专利”分别指什么措施?其共同作用是什么?

【中外交流的典范】

材料五 踏着串串悠长的铃声, 一支支驼队驼着中原丝织品、服饰、铜镜、瓷器、茶叶去了,驼着造纸术、冶铁术、灌溉术去了。穿过大漠茫茫的风沙,一支支驼队驼着皮毛、琥珀、苜蓿、石榴来了,驼着佛经、乐器、杂技艺术来了。这条丝绸之路,穿过岁月的风尘,永远镌刻在人类文明的史册。

——《二十五史详解》

(5)根据材料五,分析丝绸之路的影响。

28.(2022·江西赣州·七年级期末)对外交往是一个国家实力的展示。沟通、交流、发展是人类文明得以延续和发展的密码。阅读材料,回答问题。

材料一他发现西域,其对于当时中国人的刺激,就像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的……他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃的人物。

——翦伯赞

(1)材料一中的“他”是谁 结合所学知识写出翦伯赞为什么称他是“中国历史上出类拔萃的人物”。

材料二西域开通之后………沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

(2)材料二中的“这条道路”被后人称为什么 依据材料二并结合所学知识,概括“这条道路”在中外交流中的主要作用。

材料三“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

(3)概括材料三的观点。该观点出自哪家学派

材料四在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则……法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神,对当时和日后社会的发展,起了巨大的推动作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出奠定中华传统文化发展基础的思想文化繁荣局面是什么。指出该局面出现的重要意义。

29.(2022·江西吉安·七年级期末)中国古代,丝绸之路在世界版图上蜿蜒伸展,诉说着沿途各国人民友好往来、互利互惠的动人故事;如今,一个新的战略构想在世界版图上从容铺开——共建“丝绸之路经济带”和“21世界海上丝绸之路”。阅读下列材料,回答问题。

材料一丝绸之路经商队运输形式从中国到古罗马,连接了欧亚大陆的两端,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品。商人、传教士和其它一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来自远方。

——杰里·齐格勒《新全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识指出,丝绸之路是哪位皇帝在位时开辟的?根据材料指出往来于丝绸之路上的物品和文化。

材料二

(2)根据材料二指出汉代陆上“丝绸之路”的起点。新疆是丝绸之路的重要通道,今新疆地区正式归属中央政权开始于哪个朝代?丝绸之路在历史上起了什么作用?

材料三2015年3月,习近平在博鳌论坛上发表演讲,再次谈及建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,这一宏伟构想从历史深处走来,融通古今连接中外,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,赋予古丝路崭新的时代内涵。

(3)结合上述材料,谈谈你对“古丝路崭新的时代内涵”的理解。

30.(2022·江西赣州·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一 丝绸之路示意图

材料二 2100多年前,中国汉代的张骞两次出使西域,开辟出一条横贯东西,连接亚欧的丝绸之路。此后,汉朝和西域的联系日趋密切,最终形成了中央政府对西域地区的政治管辖,汉朝政府在西域沿线修筑长城,构建军事防御设施,保证了往来道路的畅通,促进了东西方文化的交流。

材料三 通过“丝绸之路”,我国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流,中国的铁器、丝绸和养蚕技术,以及铸铁术、穿井法、造纸术都先后西传。同时,中亚、西亚的良种马、植物等土特产,如毛织品、胡桃(核桃)、石榴、胡萝卜、胡豆(蚕豆)、大蒜、苜蓿等陆续传到中国。

“丝绸之路”从西汉一直到以后的唐代一千多年中,始终是中西交通的要道,成为我国与中亚、西亚、南亚以及欧洲国家和人民加强联系,进行经济、文化交流的重要通道。

———白寿彝《中国通史》

(1)结合所学知识,写出材料一中A代表的城市和B代表的国家。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉朝丝绸之路得以形成和维持的历史条件。

(3)根据材料二和材料三,归纳丝绸之路开通的意义。

31.(2022·江西抚州·七年级期末)丝绸之路是人类文明史上的奇迹之一。中国提出“一带一路”倡议后,引起了世界各国的极大关注。阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前138年汉武帝派张骞出使西域,他还派出军队讨伐匈奴,最后迫使匈奴各部落归顺或者逃往沙漠地区。贸易紧跟在胜利的汉朝旗帜之后,商路的安全有了保证。

(1)根据所学知识指出张骞出使西域的目的是什么?西汉朝廷设置了什么机构使“商路的安全有了保证”?

材料二 丝绸之路最初是军事路、外交路……之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化……基督文化也相互间交集共生。

——穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(2)材料二反映了西汉怎样的对外政策?根据材料二并结合所学知识,说说丝绸之路的重要历史作用。

材料三 古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲《携手推进“一带一路”建设》

(3)根据材料三,指出丝路精神的核心是什么?

参考答案:

1.A

【解析】结合所学知识可知,为联合大月氏共同抗击匈奴,公元前138年,张骞第一次出使西域,了解到西域各国的具体情况,以及西域各国想与汉朝往来的愿望。选项①④符合题意。为发展与西域各国友好关系,公元前119年,张骞第二次出使西域。张骞两次出使西域,加强了西域与内地之间的联系,促进了西域的开发,为丝绸之路的开辟奠定基础。选项②③不属于张骞第一次出使西域的结果,可排除;因此只有选项①④符合题意,故选A。

2.C

【解析】依据所学可知,汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域。C项符合题意,故此题选C。

3.A

【解析】根据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,沟通和密切了汉与西域各国关系,为丝绸之路的开通奠定了基础,所以A项符合题意;郑吉是西汉将领、外交家,西域第一任都护,所以B项不符合题意;班超,东汉时期著名军事家、外交家,史学家班彪的幼子,其长兄班固、妹妹班昭也是著名史学家,所以C项不符合题意;甘英曾任北京市政协副主席,所以D项不符合题意。故本题答案为A。

4.B

【解析】依据所学知识可知,公元前60年,西汉在新疆地区设置西域都护府,新疆正式划入中国版图,B符合题意,ACD排除。故选择B。

5.C

【解析】依据所学知识可知,汉宣帝时设立西域都护府,统领西域各国,标志着新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分,C项正确;丝绸之路的开通不是新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分的证据,排除A项;宣政院是元朝时期设置的,负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务,排除B项;班超出使西域不是新疆地区自古就是我国领土不可分割的一部分的证据,排除D项。故选C项。

6.B

【解析】据所学知识,西汉张謇通西域后,中国的丝绸和丝制品,从长安出发,通过河西走廊,今新疆地区,过甘肃敦煌古镇,运往西亚,再转运到欧洲,这条沟通中西交通的陆上要道,被称为丝绸之路,因此张謇是开启古丝绸之路的使者,B项正确;卫青是抗击匈奴,A项排除;王昭君出塞是匈奴,C项排除;班超经营西域,D项排除。故选B项。

7.A

【解析】结合所学知识可知,图片是汉武帝,汉武帝为巩固大一统,在政治上,颁布“推恩令”,设立刺史制度;思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱);实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击;两次派张骞出使西域,开通丝绸之路。①②③与汉武帝相关,故A符合题意; ④公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,与汉武帝(前156年-前87年)不符,故BCD不符合题意;故选A。

8.A

【解析】依据题干信息并结合所学可知,秦灭六国统一中国后,秦始皇在中央设三公九卿,管理国家大事,在地方上废除分封制推行郡县制,实行书同文、车同轨、统一度量衡,奠定了中国此后两千年大一统王朝的统治基础,A项符合题意;BCD表述正确,不符合题意,故排除。故选A项。

9.D

【解析】根据所学可知,公元前60年,西汉设置西域都护,管辖西域(现在的新疆)正式归属中央政权,故D符合题意;设置安西都护府、设置伊犁将军、设置北庭都元帅府均在西域都护之后,故ABC均不符合题意。故选D。

10.A

【解析】依据题干和所学可知,“汉武”指的是汉武帝。汉武帝时期,为联络大月氏夹击匈奴,派张骞出使西域;为巩固皇权,采纳主父偃的建议,颁行“推恩令”,解决王国势力;思想上采用了董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,因此与“汉武”有关的历史事件有①②③,A项正确;而经济上汉武帝实行盐铁专卖,将盐铁经营权从地方收归了中央,不是下放至地方,④错误,排除含有④的BCD项。故选A项。

11.C

【解析】本题主要说明了丝绸之路加强了中国地区和西域物种尤其是农作物的交流,如茶叶,桃,梨,苜蓿,蚕豆等。所以正确选项为C选项促进了物种交流。A选项,巩固国家统一与题意无关故排除;B选项,材料中没有体现对于西域地区的管理管辖,故B选项排除;D项,古代经济结构为以小农经济为主,新作物的传入并没有影响小农经济的优势地位,D选项排除。故本题正确答案为C。

12.C

【解析】联系已学知识可知新疆是陆上丝绸之路的必经之地,马来西亚和印度尼西亚地处海上丝绸之路的交通要道,从这些地方考古发掘汉代的丝织品、钱币和陶器,不仅证实当时丝绸之路的存在,而且说明当时我国的对外贸易已相当繁荣。故选C。

13.D

【解析】依据图片信息并结合所学可知,张骞通西域后,东西方的经济文化交流日趋频繁,开通了陆上丝绸之路。通过这条道路,中原的丝绸、漆器、铁器等物品传入西域,西域的汗血马、香料、葡萄、核桃、石榴及西域舞蹈传入中国,促进了东西方经济文化的交流和发展,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

【点睛】本题是图片型选择题,解题的关键是仔细观察图片材料信息—“西域与中原物品的交流”,判断历史事件所指—“陆上丝绸之路”。审题并弄清题目要求,最后结合所学知识再认再现基础知识准确做出选择。

14.A

【解析】依据已学知识可知,在西汉张骞通西域的基础上,开创了丝绸之路。古代的“丝绸之路”,从长安出发,经河西走廊、今新疆地区,运到西亚,再转运欧洲。如果沿汉朝丝绸之路送汗血马去中原,应走的路线是西域——玉门关——河西走廊——长安,A项符合题意;BCD不正确;故选A。

15.A

【解析】依据所学可知,丝绸之路开通后,西域的良种马、宝石等以及佛教传入我国,我国的丝绸、铁器、金器等传入西域,这反映出丝绸之路是东西方文明交流通道,促进了中外经济文化的交流,故A正确;图表内容主要表明的是东西文明交流,未显示刺激封建经济发展,故B错误;丝绸之路开通与海上贸易格局无关,故C错误;丝绸之路开通后并未对外扩张,故D错误。综上故选A。

16.C

【解析】根据图示,信息可知①处属于汉朝,因此C项丝绸之路,沟通中外,属于汉朝的史实,因此C项正确;A项属于东周时期,秦国的变法;B项属于秦朝巩固政权措施;D项文景之治属于西汉初年,但是光武中兴属于东汉时期,与材料不符,因此排除ABD三项,选择C。

17.B

【解析】题干的“往西域去的使者‘相望于道…远者八九岁,近者数岁而反’,往东来的商胡贩客‘日款(往来)于塞下’”这一现象与丝绸之路的开辟有关。结合所学知识可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化交流,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。B项正确;丝绸之路开辟于西汉时期,排除A项;加剧了秦朝社会矛盾与西汉的丝绸之路无关,排除C项;题干材料反映了陆上丝绸之路的盛况,排除D项。故选B项。

18.C

【解析】依据材料西汉海昏侯墓中出土的玉器多取材于新疆和田地区的美玉,并结合所学知识可知,汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域,张骞两次出使西域后,逐渐开通了通往西域的丝绸之路,通过丝绸之路,汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲,又把西域的物产和奇珍异宝运到中原,因此西汉海昏侯墓中出土的玉器多取材于新疆和田地区的美玉反映了丝绸之路交流范围广,C项正确;分封制主要是西周推行的,西汉实行的是“推恩令”,排除A项;西南经济发达与题干无关,排除B项;海昏侯墓陪葬品很少与题干中“出土了大量玉具剑、玉制耳环等玉器”不符,排除D项。故选C项。

19.C

【解析】结合所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,都护府设在乌垒城,西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。因此西域都护表述不正确的是“班超经营西域后设立的”。C项符合题意;ABD项符合史实,但是不符合题意,可排除。故选C项。

20.C

【解析】结合所学知识可知,A项使世界连成一个整体是新航路开辟的影响;B项加速了殖民扩张和掠夺也是新航路开辟的影响;C项促进了区域文明的交流是丝绸之路的影响。丝绸之路是古代亚欧互通有无的商贸大道,是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。D项促进了亚非与拉美地区的贸易往来,这不是中国古代丝绸之路的影响,美洲地区的发现是在新航路开辟过程中发现的,故本题选C。

21.A

【解析】根据材料“古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地”可知,丝绸之路沟通了不同区域的文明,①解读是正确的,符合题意;根据材料“古丝绸之路……不断书写人类发展进步的新篇章”可知,体现丝绸之路开通推动了人类历史的发展进程,②解读是正确的,符合题意;根据材料“古丝绸之路……打开了各国友好交往的新窗口,不断书写人类发展进步的新篇章”可知,体现丝绸之路体现了开放包容、友好合作的丝路精神,④解读是正确的,符合题意;故①②④符合题意。根据材料“古丝绸之路……跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地……”和所学可知,材料体现不出使世界三大宗教有机融合在一起,三大宗教是独立发展的,故③对材料解读不正确,不符合题意。故A符合题意,BCD均不符合题意。故选A。

22.C

【解析】根据所学知识可知,汉武帝两次派张骞出使西域,汉朝和西域的交往日益密切,随后,丝绸之路形成,与题目西域都护府无关,C项符合题意;西域都护府的设立,有利于监护西北各国安全,保护交通要道,加强中央对西域的管辖,排除ABD项。故选C项。

23.(1)丝绸之路

(2)张骞通西域

(3)丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国与其他国家和地区的贸易与文化交流。

(1)

汉武帝时期,开辟了沟通中西的丝绸之路,丝绸之路的路线是长安——河西走廊——西域——中亚——西亚——欧洲的大秦。

(2)

为了加强与西域各国的联系,汉政府两次派遣张骞出使西域,张骞出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)

依据所学可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

24.(1)汉朝或西汉;张骞;

(2)起点A:长安;终点B:欧洲或大秦

(3)成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往;

(4)西域都护(府)标志着西域开始正式归属中央政权。

(5)为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持

【解析】(1)依据所学可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路。

(2)依据材料一地图信息,依据所学可知,丝绸之路以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国,直到大秦,所以起点A:长安;终点B:欧洲或大秦。

(3)根据材料二“成为东西方经济文化交流的桥梁”的信息,依据所学可知,古代丝绸之路在中外交往中有重要的地位,成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往。

(4)依据所学可知,为了更好的对西域地区进行管理,公元前60年,西汉政府设置了西域都护,该机构的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,从此以后,新疆成为中国领土不可分割的一部分。

(5)根据材料三“丝路基金将为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持”的信息可知,我国设立丝路基金有重大的现实意义,为沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。

25.(1)西汉和古罗马帝国(大秦);张骞;班超或班勇。

(2)材料二认为联络大月氏夹击匈奴,材料三认为寻访金人的名号。

(3)材料二更可信、如尽量使用第一手材料等。

(4)派蒙恬大举反击匈奴;修筑长城,抵御匈奴意义:从此,今新疆地区正式归属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(5)派兵反击;友好交往;设置机构。民族意识:民族团结、平等和共同发展、繁荣等。

(6)实现中国与沿线国家的共同发展。

【解析】(1)结合所学知识可知,图中所示的这条要道指的是丝绸之路,其东西两端的文明古国分别是西汉和古罗马帝国(大秦)。 开辟丝绸之路的功臣是张骞;维护丝绸之路的功臣是班超或班勇。

(2)根据材料二的内容“汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过)匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。”可知,材料二认为张骞出使西域的目的是为了联络大月氏夹击匈奴。根据材料三的内容“皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历。”可知,张骞出使西域的目的是为了寻访金人的名号。

(3)结合所学知识可知, 材料二的内容更可信。我们应该尽量使用第一手材料等探求历史的真实性。

(4)根据材料四的内容“振长策而御宇内……乃使蒙恬北筑长城而守藩篱”结合所学知识可知,秦朝为巩固边疆采取的措施包括:派蒙恬大举反击匈奴;修筑长城,抵御匈奴。结合所学知识可知,材料六中设置的机构是西域都户,西域都护的设立,使今新疆地区正式归属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。

(5)根据三则材料内容可以归纳出秦汉时期中央政府处理民族关系的主要方式有:派兵反击;友好交往;设置机构。今天我们应该树立民族意识如:民族团结、平等和共同发展、繁荣等,言之有理即可。

(6)根据材料七的内容“中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。”可知,今天中国提出共建“丝绸之路经济带”的现实意义是有利于实现中国与沿线国家的共同发展等等。

26.(1)汉高祖时分封子弟,随着诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。推恩令(规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给子弟作为侯国,由皇帝制定封号);作用:加强中央集权。

(2)铸币权收归中央;(统一铸造五铢钱;盐铁官营专卖;统一调配物资平抑物价。

(3)张骞通西域;联络大月支夹击匈奴;丝绸之路。

(4)罢黜百家、独尊儒术;儒家思想

(5)巩固统治

(1)

根据材料一,由“汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王。可随着时间推移,诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁”,可知,王国问题形成的原因,是汉高祖时分封子弟,随着诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。汉武帝听从主父偃建议,颁布“推恩令”下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱王国势力,中央对地方的控制大大加强。因此汉武帝采取推恩令,解决了王国问题;这一措施加强了中央集权。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,汉武帝促进大一统,在经济上,铸币权收归中央,统一铸五铢钱,有在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;还在全国范围内统一调配物资,平抑物价等,这些措施,使国家的财政状况有了很大的改善。

(3)

根据材料三“然骞凿空,诸侯使往者皆称博望侯”,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路;因此材料指的是张骞通西域;该事件发生最初的目的是联络大月支夹击匈奴;该事件为丝绸之路的开通创造了条件。

(4)

根据材料四,结合所学知识可知,汉武帝接受了董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家学说成为封建社会的正统思想。因此针对“心神不宁汉武帝采取了“黜百家、独尊儒术”的措施让自己心神安宁,从此儒家思想成为封建社会的正统思想。

(5)

结合所学知识可知,汉武帝推行各项措施的根本目的是促进大一统,巩固统治。

27.(1)特点:皇权之上;皇帝独尊;皇位世袭。

(2)罢侯:废除分封制;置守:实行郡县制。

(3)影响:奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用。

(4)“计”:推恩令。措施:把铸币权收归中央;实行盐铁官营、专卖制度。作用:使国家的财政状况有了很大的改善,加强了中央集权。

(5)影响:极大促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。

【解析】(1)

根据材料“朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世”可知,秦始皇想让皇位传至后世万世万代,体现了皇位世袭的特点;根据材料“传之无穷天下之事无小大皆决于上”可得出皇权之上,皇帝独尊。

(2)

根据材料“罢侯置守,设官分职,不与古同”结合所学知识可知,秦统一全国后,在全国,废除分封制,推行郡县制,形成中央垂直管理地方的形式,加强了中央集权,因此材料中的“罢侯”置守”分别指的是废除分封制,设置郡县制。

(3)

根据材料“其创制立法,至今守之以为利,史称其得圣人之威”结合所学知识可知,秦朝建立了中国历史上的专制主义中央集权的体制,该体制奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用。

(4)

“计”,根据材料“用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把‘众建诸侯而少其力’一语”结合所学知识可知,汉武帝时期推行“推恩令”,以推恩的平和手段削弱地方诸侯势力,使其越分越小,因此材料内容体现的是“推恩令”。措施,根据材料“新货币的发行以及盐、铁、酒的专利等”结合所学知识可知,汉武帝时期,为加强中央集权,推行盐铁官营制度,将盐铁权力收归为中央;以往地方诸侯的铸币权收归为中央,地方不可以私自铸造货币。作用,把铸币权收归中央和盐铁官营、专卖制度都有利于加强中央对地方的控制,同时有利于增加国家财政收入。

(5)

根据材料“驼着造纸术、冶铁术、灌溉术去了。穿过大漠茫茫的风沙,一支支驼队驼着皮毛、琥珀、苜蓿、石榴来了”结合所学知识可知,通过丝绸之路中国文化影响了东亚许多国家和地区,罗马文化也影响了欧洲和地中海地区,当时东方和西方两大文明地区缺乏的就是相互了解、相互交往和相互吸收,极大促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。

28.(1)张骞;原因:张骞通西域,促使沟通中外文明的丝绸之路形成。

(2)丝绸之路;作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。(意思接近,言之有理即可)

(3)西域都护;标志着西域正式归属中央政权。

(4)新的广度和深度;更加开放,面向世界;保持民族性,继承传统文化等。(答出两点,言之有理即可)

(1)

根据“他是一个冒险家,又是一个天才的外交家,同时又是一员战将,真可谓是中国历史上出类拔萃的人物。”得出是张骞;原因:根据所学可得出是张骞通西域,促使沟通中外文明的丝绸之路形成。

(2)

根据“西域开通之后………沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。”得出是汉代的丝绸之路;作用:根据“西域开通之后………沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。”得出丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(3)

根据所学,公元前60年,汉代设置西域都护。主要职责是颁行汉朝的法令,调遣军队,征发粮草。管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖一东、以南的广大地区。标志着西域开始正式归属中央政权。结合以上分析可得出标志着西域正式归属中央政权。

(4)

综合材料可得出新的广度和深度;更加开放,面向世界;保持民族性,继承传统文化等。

29.(1)皇帝:汉武帝。

物品:手工业品、农产品。(丝绸、瓷器、茶叶等亦可)文化:信仰、价值观念、宗教信念等。(答出一点给1分,最高2分)

(2)起点:长安。朝代:西汉。作用:促进了东西方的经济文化交流。(其他答案言之有理亦可,1分)

(3)古丝路曾搭起古代中国与世界友好交流的桥梁。进一步加强与世界各国的经济文化交流,深化合作,和平共处,互利共赢,繁荣发展。(围绕和平、合作、共赢等方面,言之有理即可,2分)

【解析】(1)依据所学可知,汉武帝派张骞出使西域,对开辟从中国通往西域的丝绸之路有卓越贡献,至今举世称道。根据材料内容总结出,丝绸之路流通着大量的、品种多样的手工业品和农产品(或丝绸、瓷器、茶叶等亦可)。商人、传教士和其它一些旅行者,也带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来自远方。

(2)依据所学可知,汉代陆上“丝绸之路”的起点长安;汉代的商人载着中国的商品从长安出发,经河西走廊,西域,中亚、西亚,再到欧洲的大秦,这就是著名的丝绸之路。西汉时期,在西域设置了西域都护,新疆开始隶属中国;丝绸之路把古老的中国文化、印度文化波斯文、,阿拉伯文化和古希腊文化、古罗马文化连接起来,促进了东西方经济文化的交流。

(3)本题属于开放性试题,言之有理即可。如对“古丝路崭新的时代内涵”的理解是古丝路曾搭起古代中国与世界友好交流的桥梁。进一步加强与世界各国的经济文化交流,深化合作,和平共处,互利共赢,繁荣发展。

30.(1)长安;大秦(古代罗马)。

(2)汉朝经济恢复和发展,国力强盛;精美的丝织品和丝绸贸易的发展;汉朝的对外开放政策;张骞出使西域,开辟了通往西域的交通道路;汉朝政府的保护和经营;公元前60年设西域都护,保证丝路畅通。(答出2点即可)

(3)丝绸之路是东西交通的要道,是我国与欧亚各国人民加强联系、发展友谊的桥梁;加强了我国同欧亚各国的经济、文化交流。(言之成理,答出2点即可)

【解析】(1)依据材料一“丝绸之路示意图”,A是起点,B是终点。结合课本所学可知,张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人也纷纷东来,开辟了丝绸之路。这些商人把中国的丝和丝织品,从长安通过河西走廊、经过西域运到中亚、西亚,再转运到欧洲的大秦(古代罗马)。由此可确定A为长安;B为大秦(古代罗马)。

(2)依据课本所学可知,张骞通西域后,开辟了丝绸之路。张骞通西域后,西汉王朝加强了对西域的经营,设置西域都护,管理西域。丝绸之路是商道,促进了东西方商品的贸易往来。汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;由此可知,汉朝经济恢复和发展,国力强盛;精美的丝织品和丝绸贸易的发展;汉朝的对外开放政策;张骞出使西域,开辟了通往西域的交通道路;汉朝政府的保护和经营;公元前60年设西域都护,保证丝路畅通。

(3)依据材料二“此后,汉朝和西域的联系日趋密切,最终形成了中央政府对西域地区的政治管辖,汉朝政府在西域沿线修筑长城,构建军事防御设施,保证了往来道路的畅通,促进了东西方文化的交流”;材料三“‘丝绸之路’从西汉一直到以后的唐代一千多年中,始终是中西交通的要道,成为我国与中亚、西亚、南亚以及欧洲国家和人民加强联系,进行经济、文化交流的重要通道。”由此可知,丝绸之路是东西交通的要道,是我国与欧亚各国人民加强联系、发展友谊的桥梁;加强了我国同欧亚各国的经济、文化交流。

31.(1)目的:联络大月氏夹击匈奴;保障:西域都护。

(2)政策:对外开放政策。

作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大地促进作用(或沟通了东西交通,促进了东西方经济文化的交流)。

(3)核心:和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

【解析】(1)

根据所学知识可知,汉武帝在位时期,为了联络大月氏人,共同夹击匈奴,派张骞出使西域。公元前60年,为了使“商路的安全有保证”,设置了西域都护。

(2)

根据材料“丝绸之路最初是军事路、外交路……之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化……基督文化也相互间交集共生”可知,西汉的对外政策是对外开放。根据材料“之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化……基督文化也相互间交集共生”可知,丝绸之路的开辟古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大地促进作用。

(3)

根据材料“古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产”可知,丝绸之路精神的核心是和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史