第16课《我的叔叔于勒》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第16课《我的叔叔于勒》课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-30 16:17:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

我的叔叔于勒

新课导入

同学们,亲情是人世间最美好的一种情感。诗人说,亲情是一首恬静的田园诗;画家说,亲情是一幅淡雅的山水画;音乐家说,亲情是一首优美的轻音乐。但是亲情也时时经受着考验,在金钱、荣誉、利益面前,我们是否依然能够守护亲情、关爱亲情呢 今天,让我们走进法国作家莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》,共同探讨这个问题。

第一课时

学习目标:

1.了解作家作品,积累重点词句。

2.快速阅读课文,整体感知内容。

莫泊桑(1850—1893),19世纪后半期法国著名的批判现实主义小说家,被誉为“短篇小说巨匠”。自幼酷爱文学,大作家福楼拜是他的文学导师。有作品300多篇。代表作有《羊脂球》《一生》《漂亮朋友》《项链》《骑马》《绳子》等。

作者介绍

栈桥 糟蹋 端详 诧异 煞白

嘟囔 拮据 阔绰 褴褛

xiáng

chà

shà

zhàn

tà

dū nang

jié jū

kuò chuò

lán lǚ

疏解字词

拮据:手头紧,经济境况不好。

煞白:由于恐惧、愤怒或某些疾病等原因,面色极白,没有血色。

与日俱增:随着时间的推移而不断增长。

狼狈不堪:形容十分困苦或受窘的样子。

郑重其事:形容对待事情非常严肃认真。

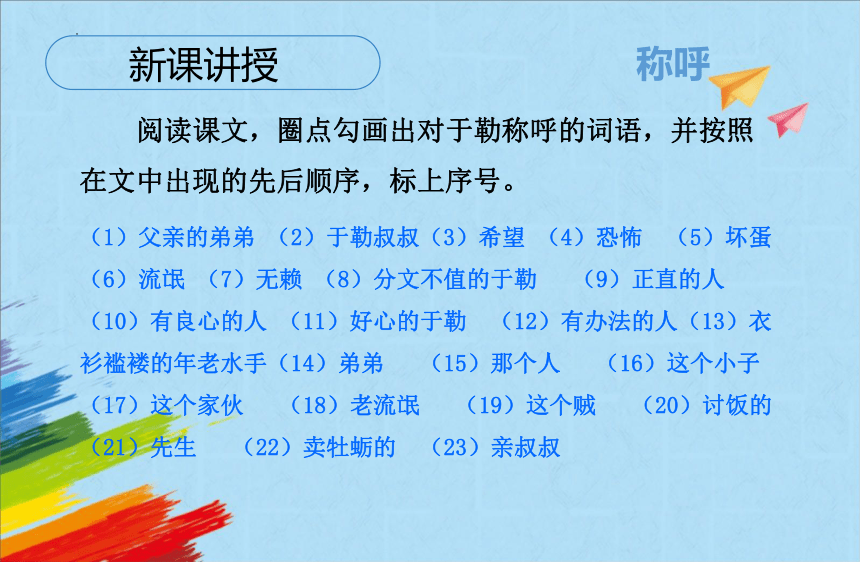

(1)父亲的弟弟 (2)于勒叔叔(3)希望 (4)恐怖 (5)坏蛋 (6)流氓 (7)无赖 (8)分文不值的于勒 (9)正直的人 (10)有良心的人 (11)好心的于勒 (12)有办法的人(13)衣衫褴褛的年老水手(14)弟弟 (15)那个人 (16)这个小子 (17)这个家伙 (18)老流氓 (19)这个贼 (20)讨饭的

(21)先生 (22)卖牡蛎的 (23)亲叔叔

阅读课文,圈点勾画出对于勒称呼的词语,并按照在文中出现的先后顺序,标上序号。

新课讲授

称呼

褒义词:(3)希望(9)正直的人(10)有良心的人(11)好心的于勒(12)有办法的人(23)亲叔叔

如果我们从感彩的角度,将以上词语进行归类。这些词语可以分为三类,分别是什么?

贬义词:(4)恐怖(5)坏蛋(6)流氓(7)无赖(8)分文不值的于勒(13)衣衫褴褛的年老水手(16)这个小子(17)这个家伙(18)老流氓(19)这个贼(20)讨饭的

中性词:(1)父亲的弟弟(2)于勒叔叔(14)弟弟(15)那个人(21)先生(22)卖牡蛎的(23)亲叔叔

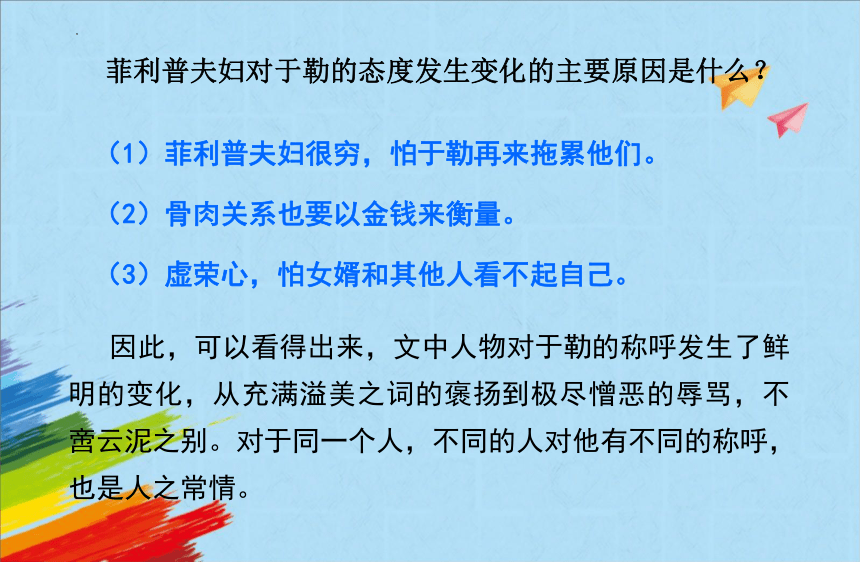

菲利普夫妇对于勒的态度发生变化的主要原因是什么?

(1)菲利普夫妇很穷,怕于勒再来拖累他们。

(2)骨肉关系也要以金钱来衡量。

(3)虚荣心,怕女婿和其他人看不起自己。

因此,可以看得出来,文中人物对于勒的称呼发生了鲜明的变化,从充满溢美之词的褒扬到极尽憎恶的辱骂,不啻云泥之别。对于同一个人,不同的人对他有不同的称呼,也是人之常情。

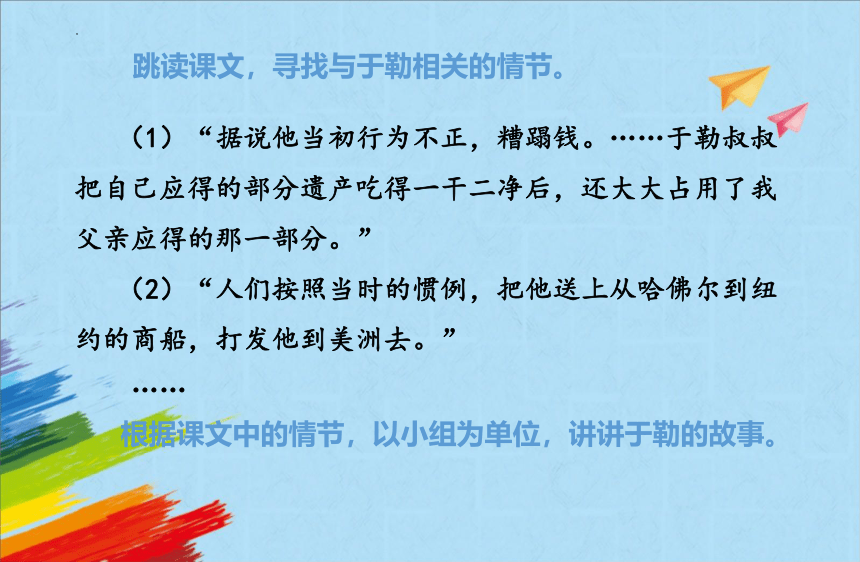

(1)“据说他当初行为不正,糟蹋钱。……于勒叔叔把自己应得的部分遗产吃得一干二净后,还大大占用了我父亲应得的那一部分。”

(2)“人们按照当时的惯例,把他送上从哈佛尔到纽约的商船,打发他到美洲去。”

……

跳读课文,寻找与于勒相关的情节。

根据课文中的情节,以小组为单位,讲讲于勒的故事。

内容概括:菲利普一家多年来一直渴盼有钱的于勒归来,却在旅行船上见到了于勒变成了穷苦的卖牡蛎的水手,发财的梦想化为乌有,全家不动声色地改乘海轮回来。

从菲利普一家的角度,用简练的语言概括故事的主要内容,梳理文章结构。

结构梳理:盼于勒(1—4)→赞于勒(5—19)→见于勒(20—47)→躲于勒(48—49)

(1)我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静的好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。(第20段)

找出文中的两处环境描写,结合上下文说说它们的作用。

运用比喻的修辞,生动形象地描写了海上的自然环境,色彩明丽,烘托了人物欢快(快活而骄傲)的心情。与明快的景物相映衬,相得益彰。

(2)在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。(第48段)

菲利普夫妇和于勒不期而遇,宣告了他们的幻想已成了泡影,他们气急败坏、落荒而逃。紫色的阴影一语双关,既指哲尔赛岛,有象征蒙在菲利普夫妇心头的阴影,烘托了人物失望而沮丧的心情。

你认为导致菲利普夫妇一家人对于于勒态度不断发生变化的原因是什么?

直接原因:于勒又沦落为穷人,而菲利普夫妇只认钱。

根本原因:金钱至上的社会制度所造成的。

课堂小结

思考:

我的叔叔于勒

新课导入

同学们,通过上节课分析小说的内容,我们看出文中人物的变化很大,那他们具体是怎样变化的?为什么这样变化呢?请大家跳读文章,找出描写人物的语句,结合下面问题探究人物的前后变化。

第二课时

学习目标:

1.品析重点语段,梳理主要人物形象变化。

2.把握小说主题,感受当时社会价值取向。

小说前前后后为什么会有这么多对于勒不同的称呼?菲利普夫妇对于勒的态度又是如何变化的?

课文讲解

1.菲利普夫妇为什么要如此大起大落地对待于勒呢?请找出描写他们的内容,并有感情地朗读。

菲利普是典型的小市民形象,他虚荣、势利、自私、贪婪、冷酷,有着一副可怜又可鄙的拜金相。而菲利普太太除了有和丈夫一样的小市民阶层的共性外,还精细、刻薄、泼辣。

2.这些内容抓住人物的哪些方面进行描写的,揭示人物怎样的性格特点?

3.文中的于勒、“我”有怎样的特点?

于勒:原来是一个行为不端,糟蹋钱的人。后来有钱时知恩图报。最后落魄时,是一个自食其力的人。

若瑟夫:真诚,善良,纯洁,有同情心。

设置悬念,使读者急于知道于勒是谁,他在哪里,为什么菲利普一家都急切盼望他回来,从而使情节发展更有吸引力。

文章开头在写了菲利普一家的家境后,不接着写于勒,而是写他们一家星期天到海边栈桥散步的习惯,写父亲永不变更的话。这样写的好处是什么?

合作探究

请从多个角度来概括本文所要表达的中心思想。

“金钱关系”说 小说通过对菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度的描述,艺术地揭示了资本主义社会人与人之间是赤裸裸的金钱关系。

“同情”说 小说通过对资本主义社会底层人物—于勒被整个社会遗弃的悲惨命运的描述,寄予了作者最深切的同情和怜悯。

“虚荣”说 小说通过对菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度的描述,表现了他们爱慕虚荣的丑态。

“势利”说 小说通过对菲利普夫妇渴望见到已经发大财的于勒和在船上遇到贫困潦倒的于勒后极力躲避的心理的刻画,深刻地揭示了菲利普夫妇嫌贫爱富的低级庸俗的势利心态。

主旨概括

(1)以小见大。从家庭琐事中“开掘出不寻常的社会意义”。

(2)设置悬念。前四段倒叙,设置悬念。文章第3段设置了悬念,激发读者的阅读兴趣。

(3)作品贯穿着两条线索。明线是菲利普夫妇等对于勒的逐、盼、遇、躲,暗线是于勒的沦落、暴发、再沦落,双线并行。

(4)对比手法。文中菲利普夫妇对于勒态度的前后对比,“我”与菲利普夫妇对于勒态度的对比等。

这篇小说除了叙事手法运用生动形象的细节描写外,在写作手法方面还有哪些地方值得我们学习?

写作借鉴

请同学们畅谈学习课文后的感受和启示。

(1)不要把理想的实现寄托在别人身上,应该通过自己的努力奋斗去争取。

(2)在金钱和亲情上,应珍惜亲情,淡泊名利。

(3)对弱者应多付出爱心,树立正确的人生观。

拓展探究

同学们,精彩的情节发展犹如一把利剑,劈出了病态社会中人性的扭曲。作者通过对菲利普夫妇的语言、动作、神情的描写,塑造了虚荣、自私、冷漠的人物形象。而这一切都是金钱这一“照妖镜”映照出来的。他们对待于勒的态度会因于勒的贫富而变化,其实就是因金钱的变化而变化。而唯一不变的是对金钱的强烈渴望。

课堂小结

板书设计

一、有人说,势利是人类普遍的劣习和商品社会必然衍生的生活现象,它是超越时代和地域的,“菲利普”永远不会绝迹。你是否也这样看呢?请以短文阐说。

二、完成课后练习题。

作业布置

我的叔叔于勒

新课导入

同学们,亲情是人世间最美好的一种情感。诗人说,亲情是一首恬静的田园诗;画家说,亲情是一幅淡雅的山水画;音乐家说,亲情是一首优美的轻音乐。但是亲情也时时经受着考验,在金钱、荣誉、利益面前,我们是否依然能够守护亲情、关爱亲情呢 今天,让我们走进法国作家莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》,共同探讨这个问题。

第一课时

学习目标:

1.了解作家作品,积累重点词句。

2.快速阅读课文,整体感知内容。

莫泊桑(1850—1893),19世纪后半期法国著名的批判现实主义小说家,被誉为“短篇小说巨匠”。自幼酷爱文学,大作家福楼拜是他的文学导师。有作品300多篇。代表作有《羊脂球》《一生》《漂亮朋友》《项链》《骑马》《绳子》等。

作者介绍

栈桥 糟蹋 端详 诧异 煞白

嘟囔 拮据 阔绰 褴褛

xiáng

chà

shà

zhàn

tà

dū nang

jié jū

kuò chuò

lán lǚ

疏解字词

拮据:手头紧,经济境况不好。

煞白:由于恐惧、愤怒或某些疾病等原因,面色极白,没有血色。

与日俱增:随着时间的推移而不断增长。

狼狈不堪:形容十分困苦或受窘的样子。

郑重其事:形容对待事情非常严肃认真。

(1)父亲的弟弟 (2)于勒叔叔(3)希望 (4)恐怖 (5)坏蛋 (6)流氓 (7)无赖 (8)分文不值的于勒 (9)正直的人 (10)有良心的人 (11)好心的于勒 (12)有办法的人(13)衣衫褴褛的年老水手(14)弟弟 (15)那个人 (16)这个小子 (17)这个家伙 (18)老流氓 (19)这个贼 (20)讨饭的

(21)先生 (22)卖牡蛎的 (23)亲叔叔

阅读课文,圈点勾画出对于勒称呼的词语,并按照在文中出现的先后顺序,标上序号。

新课讲授

称呼

褒义词:(3)希望(9)正直的人(10)有良心的人(11)好心的于勒(12)有办法的人(23)亲叔叔

如果我们从感彩的角度,将以上词语进行归类。这些词语可以分为三类,分别是什么?

贬义词:(4)恐怖(5)坏蛋(6)流氓(7)无赖(8)分文不值的于勒(13)衣衫褴褛的年老水手(16)这个小子(17)这个家伙(18)老流氓(19)这个贼(20)讨饭的

中性词:(1)父亲的弟弟(2)于勒叔叔(14)弟弟(15)那个人(21)先生(22)卖牡蛎的(23)亲叔叔

菲利普夫妇对于勒的态度发生变化的主要原因是什么?

(1)菲利普夫妇很穷,怕于勒再来拖累他们。

(2)骨肉关系也要以金钱来衡量。

(3)虚荣心,怕女婿和其他人看不起自己。

因此,可以看得出来,文中人物对于勒的称呼发生了鲜明的变化,从充满溢美之词的褒扬到极尽憎恶的辱骂,不啻云泥之别。对于同一个人,不同的人对他有不同的称呼,也是人之常情。

(1)“据说他当初行为不正,糟蹋钱。……于勒叔叔把自己应得的部分遗产吃得一干二净后,还大大占用了我父亲应得的那一部分。”

(2)“人们按照当时的惯例,把他送上从哈佛尔到纽约的商船,打发他到美洲去。”

……

跳读课文,寻找与于勒相关的情节。

根据课文中的情节,以小组为单位,讲讲于勒的故事。

内容概括:菲利普一家多年来一直渴盼有钱的于勒归来,却在旅行船上见到了于勒变成了穷苦的卖牡蛎的水手,发财的梦想化为乌有,全家不动声色地改乘海轮回来。

从菲利普一家的角度,用简练的语言概括故事的主要内容,梳理文章结构。

结构梳理:盼于勒(1—4)→赞于勒(5—19)→见于勒(20—47)→躲于勒(48—49)

(1)我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静的好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。(第20段)

找出文中的两处环境描写,结合上下文说说它们的作用。

运用比喻的修辞,生动形象地描写了海上的自然环境,色彩明丽,烘托了人物欢快(快活而骄傲)的心情。与明快的景物相映衬,相得益彰。

(2)在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。(第48段)

菲利普夫妇和于勒不期而遇,宣告了他们的幻想已成了泡影,他们气急败坏、落荒而逃。紫色的阴影一语双关,既指哲尔赛岛,有象征蒙在菲利普夫妇心头的阴影,烘托了人物失望而沮丧的心情。

你认为导致菲利普夫妇一家人对于于勒态度不断发生变化的原因是什么?

直接原因:于勒又沦落为穷人,而菲利普夫妇只认钱。

根本原因:金钱至上的社会制度所造成的。

课堂小结

思考:

我的叔叔于勒

新课导入

同学们,通过上节课分析小说的内容,我们看出文中人物的变化很大,那他们具体是怎样变化的?为什么这样变化呢?请大家跳读文章,找出描写人物的语句,结合下面问题探究人物的前后变化。

第二课时

学习目标:

1.品析重点语段,梳理主要人物形象变化。

2.把握小说主题,感受当时社会价值取向。

小说前前后后为什么会有这么多对于勒不同的称呼?菲利普夫妇对于勒的态度又是如何变化的?

课文讲解

1.菲利普夫妇为什么要如此大起大落地对待于勒呢?请找出描写他们的内容,并有感情地朗读。

菲利普是典型的小市民形象,他虚荣、势利、自私、贪婪、冷酷,有着一副可怜又可鄙的拜金相。而菲利普太太除了有和丈夫一样的小市民阶层的共性外,还精细、刻薄、泼辣。

2.这些内容抓住人物的哪些方面进行描写的,揭示人物怎样的性格特点?

3.文中的于勒、“我”有怎样的特点?

于勒:原来是一个行为不端,糟蹋钱的人。后来有钱时知恩图报。最后落魄时,是一个自食其力的人。

若瑟夫:真诚,善良,纯洁,有同情心。

设置悬念,使读者急于知道于勒是谁,他在哪里,为什么菲利普一家都急切盼望他回来,从而使情节发展更有吸引力。

文章开头在写了菲利普一家的家境后,不接着写于勒,而是写他们一家星期天到海边栈桥散步的习惯,写父亲永不变更的话。这样写的好处是什么?

合作探究

请从多个角度来概括本文所要表达的中心思想。

“金钱关系”说 小说通过对菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度的描述,艺术地揭示了资本主义社会人与人之间是赤裸裸的金钱关系。

“同情”说 小说通过对资本主义社会底层人物—于勒被整个社会遗弃的悲惨命运的描述,寄予了作者最深切的同情和怜悯。

“虚荣”说 小说通过对菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度的描述,表现了他们爱慕虚荣的丑态。

“势利”说 小说通过对菲利普夫妇渴望见到已经发大财的于勒和在船上遇到贫困潦倒的于勒后极力躲避的心理的刻画,深刻地揭示了菲利普夫妇嫌贫爱富的低级庸俗的势利心态。

主旨概括

(1)以小见大。从家庭琐事中“开掘出不寻常的社会意义”。

(2)设置悬念。前四段倒叙,设置悬念。文章第3段设置了悬念,激发读者的阅读兴趣。

(3)作品贯穿着两条线索。明线是菲利普夫妇等对于勒的逐、盼、遇、躲,暗线是于勒的沦落、暴发、再沦落,双线并行。

(4)对比手法。文中菲利普夫妇对于勒态度的前后对比,“我”与菲利普夫妇对于勒态度的对比等。

这篇小说除了叙事手法运用生动形象的细节描写外,在写作手法方面还有哪些地方值得我们学习?

写作借鉴

请同学们畅谈学习课文后的感受和启示。

(1)不要把理想的实现寄托在别人身上,应该通过自己的努力奋斗去争取。

(2)在金钱和亲情上,应珍惜亲情,淡泊名利。

(3)对弱者应多付出爱心,树立正确的人生观。

拓展探究

同学们,精彩的情节发展犹如一把利剑,劈出了病态社会中人性的扭曲。作者通过对菲利普夫妇的语言、动作、神情的描写,塑造了虚荣、自私、冷漠的人物形象。而这一切都是金钱这一“照妖镜”映照出来的。他们对待于勒的态度会因于勒的贫富而变化,其实就是因金钱的变化而变化。而唯一不变的是对金钱的强烈渴望。

课堂小结

板书设计

一、有人说,势利是人类普遍的劣习和商品社会必然衍生的生活现象,它是超越时代和地域的,“菲利普”永远不会绝迹。你是否也这样看呢?请以短文阐说。

二、完成课后练习题。

作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)