第15课《故乡》课件(共46张ppt)

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

故 乡

新课导入

提起故乡,就会想到那桃花盛开的美丽,小桥流水的清幽,牧童短笛的悠扬以及民风人情的淳朴。故乡在我们心中是那样的美好,令人神往。于是,人们总会在饱经思乡之苦和深受辗转之累后,回到梦魂牵绕的故乡。

但一切在变,再次展现在眼前的故乡又是怎样的呢?今天我们跟随鲁迅走进“故乡”,去看看故乡的人、故乡的物,也去体会“我”独特而复杂感受!

第一课时

1.积累字词,了解相关文化常识和文体知识。

2.理清本文的叙事线索和故事情节。

学习目标:

作者简介

鲁迅原名周树人,字豫才。浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》,杂文集《坟》《二心集》等。

小说写于1921年1月,当时,辛亥革命虽然过去了10年,但军阀各霸一方,混战不止。各地军阀对百姓横征暴敛,层层盘剥,生活在这种社会现实中的广大农民,深受双重压迫,在饥寒交迫中痛苦挣扎,农民生活日益贫困,农村经济日益衰败。《故乡》就描绘了这一景象。

背景介绍

小说

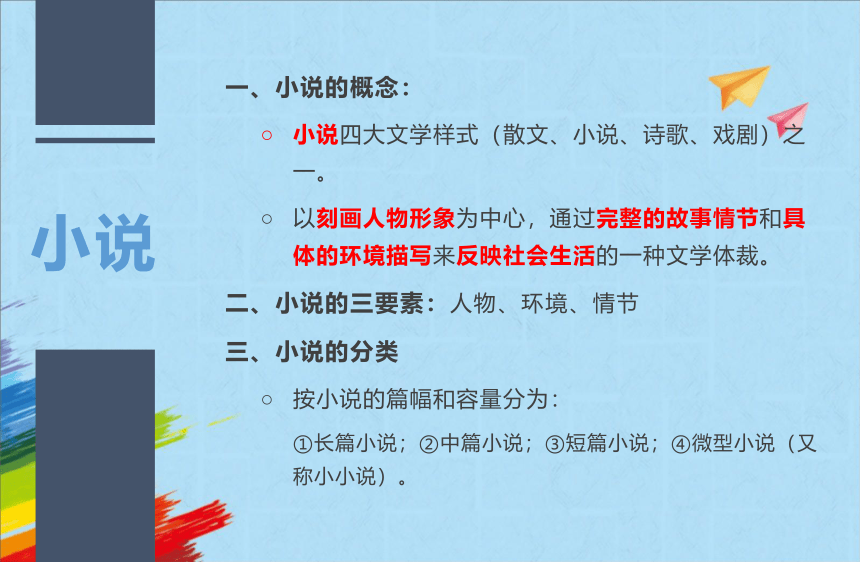

一、小说的概念:

小说四大文学样式(散文、小说、诗歌、戏剧)之一。

以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

二、小说的三要素:人物、环境、情节

三、小说的分类

按小说的篇幅和容量分为:

①长篇小说;②中篇小说;③短篇小说;④微型小说(又称小小说)。

朗读课文整体感知

一、勾画字词。

二、思考:小说以什么为线索来组织故事情节?

三、梳理文章情节结构。

新课讲授

秕谷( ) 鹁鸪( ) 颧骨( ) 折本( ) 潺潺( ) 阴晦( )

伶仃( ) 恣睢( ) 猹( ) 獾( ) 弶( ) 脚踝( )

髀( ) 愕然( ) 嗤笑( )

瑟缩( ) 黛( ) 惘然( )

祭祀( ) 寒噤( ) 廿( )

bǐ

bó gū

huān

jiàng

huái

bì

è

chī

sè

dài

wǎng

sì

jìn

niàn

疏解字词

quàn

shé

chán

huì

líng dīng

zì suī

chá

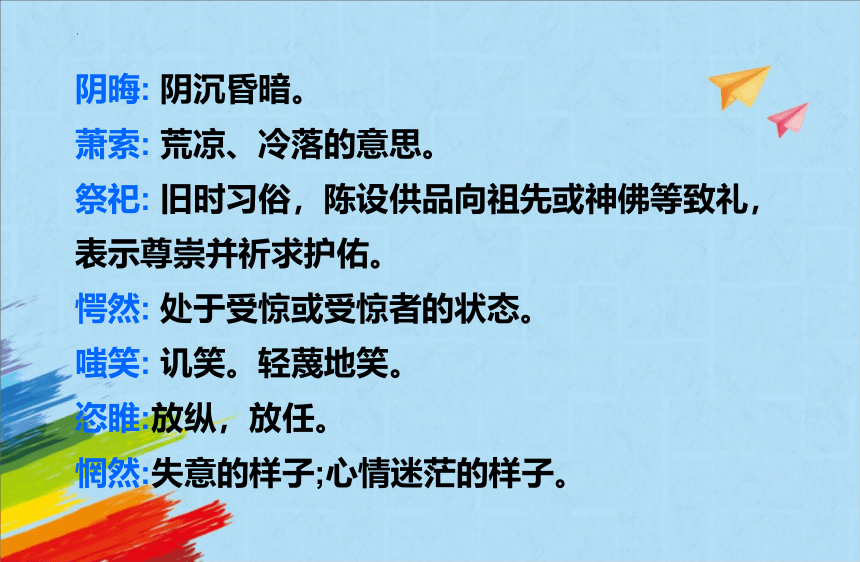

阴晦: 阴沉昏暗。

萧索: 荒凉、冷落的意思。

祭祀: 旧时习俗,陈设供品向祖先或神佛等致礼,表示尊崇并祈求护佑。

愕然: 处于受惊或受惊者的状态。

嗤笑: 讥笑。轻蔑地笑。

恣睢:放纵,放任。

惘然:失意的样子;心情迷茫的样子。

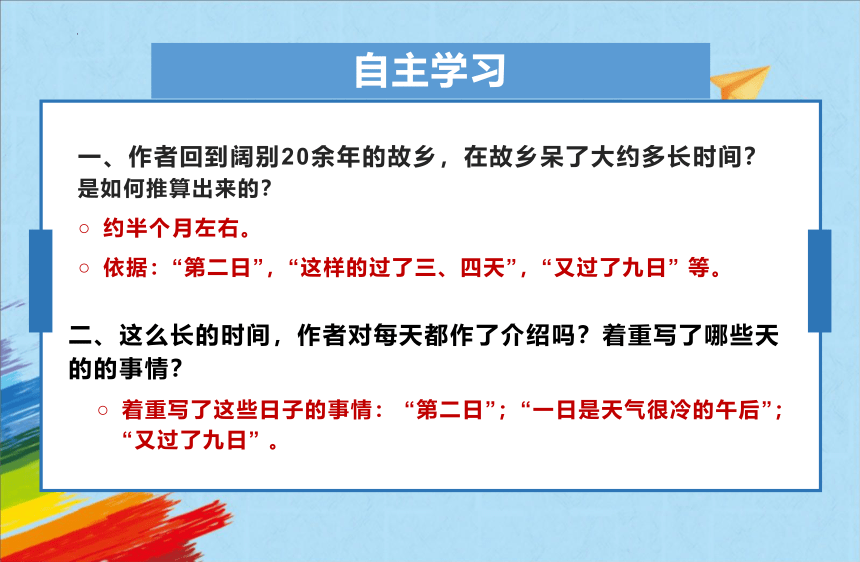

自主学习

一、作者回到阔别20余年的故乡,在故乡呆了大约多长时间?是如何推算出来的?

约半个月左右。

依据:“第二日”,“这样的过了三、四天”,“又过了九日” 等。

二、这么长的时间,作者对每天都作了介绍吗?着重写了哪些天的的事情?

着重写了这些日子的事情: “第二日”;“一日是天气很冷的午后”;“又过了九日” 。

自主学习

三、作者又着重写了这些天的哪些人、哪些事?

“第二日”

母子见面:

回忆少年闰土:(回忆瓜地刺猹、初见印象、 讲雪地捕鸟和瓜地刺猹、离别赠物);

见到杨二嫂

“一日是天气很冷的午后”

会见闰土

“又过了九日”

动身启程

自主学习

四、题为“故乡”,请你根据时间顺序,在“故乡”前再添一个词,概括全文结构层次。

故乡

故乡

故乡

在

回

离

自主探究

一、小说以什么为线索来组织故事情节?

小说以“我”的行踪(回故乡、在故乡、离故乡)为经,以“我”的见闻、感受为纬,逐步展开情节。

二、依据小说的线索,可以把小说分为三部分,怎样分?为什么?

(一)回故乡(1—5段)描写故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情。

(二)在故乡(6—77段)写“我”回故乡的见闻与感受。

(三)离故乡(78—88段)写“我” 离开故乡时种种感触和矛盾心情。

自主探究

三、课文在前面几段分别写到了现实故乡的景色和记忆中故乡的景色,在文中找出这些语句,两幅截然不同的图景各有什么特点?两幅图景在文中各有什么作用?

现实故乡图景:勾画了一幅萧条、荒寂的现实故乡冬景图,初步表现了在帝国主义和封建主义压迫下旧中国农村破产的悲惨状况,为闰土的悲惨命运安排了典型的环境,烘托了闰土的悲惨命运和“我”的悲凉心情。

记忆中故乡图景:景物——天空、圆月、西瓜、沙地;色彩——深蓝、金黄、碧绿;景象特点——景物美好,色彩明快、艳丽,美好动人。

作者用这美丽的景物作为少年闰土小英雄形象的烘托,也是作者理想中故乡的象征。与现实中的故乡形成鲜明的对比。(一切景语皆情语)

开端

发展与高潮

结局

回 故 乡

1—5自然段

回乡时间:

回乡原因:

所见景象及心情:

卖屋、搬家

萧索、悲凉

在故乡

6—77自然段

到家那天:

母子见面

回忆少年闰土

见到杨二嫂

过了三四天:

又过了九天:

见到了闰土

动身启程

离故乡

78段—结尾

船上谈话

“我”的感受

严寒的冬天

课堂小结

课后作业

1.积累文中字词。

2.完成课后练习。

故 乡

鲁 迅

新课导入

同学们,上节课,我们学习了《故乡》。了解了写作背景,扫除了文字障碍,理清了故事情节,今天我们一起走近人物,去领略一代文学大师塑造人物时的匠心独运,以及先生别有深意的人物设置。

说到人物,谁来告诉我,咱们本课的男一号是谁?

第二课时

1.赏析人物,学习人物刻画方法。

2.准确把握文章的主题。

学习目标:

课文讲授

人物描写 人物内在

人物 外貌 动作、神态 语言 对“我”的态度 对“生活”的态度

少年闰土(小英雄) 健康、开朗、朝气蓬勃 动作灵活身手敏捷 滔滔不绝,热情活泼,脱口而出 和“我”建立了纯真的友情 热爱生活,农村生活经验丰富,无忧无虑,快乐纯真

中年闰土(木偶人) 苍老、贫困、饱经沧桑 拘束,瑟缩,麻木,迟钝 吞吞吐吐,欲言又止 隔了一层可悲的厚障壁 把幸福的希望寄托在神灵上

人物赏析

——闰土

1.多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅。

2.社会落后愚昧。

帝国主义侵略、封建主义压迫

闰土变化的原因

表面原因:

深层原因:

对于闰土的这种变化和生活境况,“我”有着怎样

的态度与想法?(请从文中寻找相关语句解析)

“叹息”(同情),“惘然”(失落感),“悲哀”

(哀其不幸),“不愿”(对现实的不满)

既为其遭受的苦难而同情,

也为其“不争”而痛心。

哀其不幸,怒其不争

闰土——在生活的重压下艰难挣扎着的劳苦民众代表。

二十年前

二十年后 外貌描写

语言描写

“终日坐着”人称“豆腐西施”“擦着白粉,颧骨没有这么高,嘴唇也没有这么薄”“因为伊,这豆腐店的买卖非常好”

说明杨二嫂年轻漂亮,安分守己。

凸颧骨,薄嘴唇,50岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

说明杨二嫂老丑而瘦

“不认识了么?我还抱过你咧!”

“忘了?这真是贵人眼高……”

“阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……”

表现杨二嫂势利、尖刻

未见其人,先闻其声

——杨二嫂

二十年后 语言描写

动作描写

“迅哥儿你阔了,搬动又笨重,你还要什么这些破烂木器,让我拿去罢。我们小户人家,用得着。”

表现杨二嫂贪婪的性格

“圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。”

表现杨二嫂的自私、尖刻、贪婪。

“那豆腐西施的杨二嫂,自从我家收拾行李以来,本是每日必到的,”

贪婪

“前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,使定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去”

贼喊捉贼

杨二嫂发现了这件事,自己很以为功,便拿了那狗气杀,飞也似的跑了,亏伊装着这么高底的小脚,竟跑得这样快。”

表现杨二嫂自私、贪婪

搬弄是非

既可恨、可鄙又可怜。

杨二嫂——

庸俗的城镇小市民的典型形象。

①她刚出场的放肆的姿势传递出的除了她本人的满不在乎、无所顾忌之外,更有沉重生活带来的深深的悲凉——她竟然瘦到这样的地步了!真的可怜!

②她拼命地想在恶劣的生存环境中挤占一席生存空间,她必须强势,她必须拿出不可一世的“圆规”般的姿势,这种貌似强大的背后恰恰是她心虚的表现;她必须用一种近乎夸张的语气说话,才能获得一种存在感,这正是她强烈的危机意识在作怪;她必须用一种十分自私的排他行为,才能给自己一点点的安全感,这更是那个社会给予女人的最朴素的亦是最变态的生存意识!着实可怜!

③最后杨二嫂自己偷了东西还要诬赖别人,实在是无耻至极了。可我们也可以这样理解:正因为她尚有一分羞恶之心,所以才会极力去遮掩,正因为对那善良的母子尚有一分愧疚之意,她才会跑得那么快,这残存的一丝情味也算她给暗淡的生命带上了一抹亮色吧。实在可怜!

杨二嫂从一出场都透着庸俗,我们鄙弃她,那么怎样理解杨二嫂的可怜之处?

“我”——一个对现实不满,追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

线索人物,串联全文。(故乡及故乡人的变化都是通过“我”的观察与感受表现出来的。)

1.“我”是谁?

2.“我”在文中的作用?

(设置这一人物的意义)

我

麻木

恣睢

展转

异地谋生,到处奔波,生活不安定。

生活每况愈下而自私、尖刻、贪婪。

在社会的重压下贫困艰辛精神麻木。

辛苦

辛苦

1.他们又是哪一类人的代表呢?

2.作者对其倾注了怎样的感情?

3.文中的“水生”“宏儿”起到了什么作用?

小组讨论:

与前文形成对比,深化主题

宏儿、水生——新生代的代表。

宏儿、水生——新生代的代表。

小说以“我”回故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。

课堂小结

课后作业

1.假如时间可以压缩,21世纪的今天,“我”“闰土”“杨二嫂”“宏儿”和“水生”又会发生怎样的变化?

2.完成课后练习。

故 乡

鲁 迅

新课导入

前两节课的学习,我们梳理了文章情节,赏析了人物形象,初探了文章主旨,并且明白了阅读小说的一般方法。今天的学习将从小说的环境这一要素开始。

请大家速读课文,找出文中环境描写的句子。

第三课时

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。(2段)

瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着,正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了,所以很寂静。(6段)

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个……(12段)

我们的船向前走,两岸的青山在黄昏中,都装成了深黛颜色,连着退向船后梢去。(78段)

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。(88段)

文中景物描写的句子:

第2段描写了哪些景物?

“苍黄的天底下,远近横(躺)着几个萧索的荒村,没有一些活气(生气)。”句中加点的词语能否换成括号里的?为什么?

不可。“横着”,指不整齐,零零落落,横七竖八的“活气”

指活泼生动的气氛;“生气”指有生命力。这里说的荒村死气

沉沉,所以用“没有一些活气”来形容。

阴晦的天气、呜呜的响的冷风、苍黄的天、萧索的荒村。

“我”看到现实中故乡时有怎样的感受?如何理解第3段的含义?

先用一个感叹句“阿!”再用一个否定的疑问句。这样写是因为故乡的景象出乎“我”的意料,因而产生怀疑,但又的确是“我”的故乡。对怀疑加以否定,反映“我”的复杂思绪,沉重的心情,为下文作铺垫。

怎样理解“故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有我所感的悲凉”?

眼前萧索的景象与“我”记忆中的故乡造成很大的反差,心中疑惑既而感到悲凉,只得自我安慰,实则流露出一种忧愤之情。

由此,我们可知第2段环境描写的作用是?

该句描写远望故乡的景象,营造出沉寂荒凉,死气沉沉的氛围,衬托了我心情的悲凉,为全文定下沉郁悲凉的感情基调,反映了当时封建主义和帝国主义压榨下,社会的黑暗与人民生活的困苦,也为下文写闰土脸上那凄凉的神情做铺垫。

那么,第6段又描写了怎样的情景?起到了什么作用?

该句描写走近故乡看到的景象,营造出凋敝、寂寥的氛围,与上文远望故乡所见的景象相呼应,进一步烘托“我”内心的惆怅和悲凉。

请用简洁的语言概括第12段所呈现的画面。并说说都写了哪些景物及景物的特点。其作用是什么?

月夜刺猹图

景物有:深蓝的天空,金黄的圆月,海边的沙地,碧绿的西瓜,英雄的少年。

景物特点:色彩艳丽、明快,人物英勇、活泼,二者相映成趣。

作用:营造出富有浪漫气息的美好意境,

与现实故乡的萧索、凋敝,形成鲜

明对比,表达了作者对童年生活的

怀恋,为少年闰土小英雄的出场以

及中年闰土的变化做铺垫。

与其说文末的景物是一幅黄昏离乡图,更不如说是一幅人生思考图。请结合文章78段的景物描写,分析其作用。

该句重现记忆中的故乡景色,所营造的梦幻般的美丽意境,是我美好憧憬的象征。不仅要重建儿时的那种和谐的人际关系,而且要重建一种前所未有的崭新的“人”的生活。在行文结构上照应了开头,并为引出关于“希望”与“路”的富有哲理的结句做铺垫。

我们不难发现,文章写了三个故乡。即:

记忆中的故乡

现实中的故乡

未来的故乡

萧瑟,荒寂

明艳,美好

全新,幸福

“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”运用什么表达方式 这句话有什么深刻含义?

本段运用议论的表达方式,深化主题。

“无所谓有”,意在说明空怀“希望”而不去追求,奋斗,“希望”就不成其为“希望”;“无所谓无”意在说明即使“希望”只有一点点,但只要为了“希望”而不懈追求,始终不渝地去奋斗,“希望”就会成为现实。

它的喻意是:要实现美好的愿望,就要努力去实践。作者期盼闰土、杨二嫂以及他们的后辈能从历史的束缚中解脱出来,过上新生活!

讨论小说的艺术特色并分析其作用。

一、对比中刻画人物,表现主题;

二、运用景物描写渲染气氛,烘托人物思想感情;

三、运用典型的语言表现典型的形象,传神的外貌描写表现人物性格特征。

一、环境

记忆中的故乡(鲜明美丽) ←对比→ 现实中的故乡(萧索荒凉)

二、人物

1.闰土

活泼刚强、纯朴可爱的小英雄→衰弱贫穷、木讷的木偶人

多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅

2.杨二嫂

安分守己,“豆腐西施” →像圆规,泼悍放肆

三、主题

人们都向着希望之路迅跑,就会迎来新生活。

故 乡

板书设计

课后作业

1.发挥想象,续写宏儿和水生长大后见面的情景。

2.完成课后练习。

故 乡

新课导入

提起故乡,就会想到那桃花盛开的美丽,小桥流水的清幽,牧童短笛的悠扬以及民风人情的淳朴。故乡在我们心中是那样的美好,令人神往。于是,人们总会在饱经思乡之苦和深受辗转之累后,回到梦魂牵绕的故乡。

但一切在变,再次展现在眼前的故乡又是怎样的呢?今天我们跟随鲁迅走进“故乡”,去看看故乡的人、故乡的物,也去体会“我”独特而复杂感受!

第一课时

1.积累字词,了解相关文化常识和文体知识。

2.理清本文的叙事线索和故事情节。

学习目标:

作者简介

鲁迅原名周树人,字豫才。浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》,杂文集《坟》《二心集》等。

小说写于1921年1月,当时,辛亥革命虽然过去了10年,但军阀各霸一方,混战不止。各地军阀对百姓横征暴敛,层层盘剥,生活在这种社会现实中的广大农民,深受双重压迫,在饥寒交迫中痛苦挣扎,农民生活日益贫困,农村经济日益衰败。《故乡》就描绘了这一景象。

背景介绍

小说

一、小说的概念:

小说四大文学样式(散文、小说、诗歌、戏剧)之一。

以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

二、小说的三要素:人物、环境、情节

三、小说的分类

按小说的篇幅和容量分为:

①长篇小说;②中篇小说;③短篇小说;④微型小说(又称小小说)。

朗读课文整体感知

一、勾画字词。

二、思考:小说以什么为线索来组织故事情节?

三、梳理文章情节结构。

新课讲授

秕谷( ) 鹁鸪( ) 颧骨( ) 折本( ) 潺潺( ) 阴晦( )

伶仃( ) 恣睢( ) 猹( ) 獾( ) 弶( ) 脚踝( )

髀( ) 愕然( ) 嗤笑( )

瑟缩( ) 黛( ) 惘然( )

祭祀( ) 寒噤( ) 廿( )

bǐ

bó gū

huān

jiàng

huái

bì

è

chī

sè

dài

wǎng

sì

jìn

niàn

疏解字词

quàn

shé

chán

huì

líng dīng

zì suī

chá

阴晦: 阴沉昏暗。

萧索: 荒凉、冷落的意思。

祭祀: 旧时习俗,陈设供品向祖先或神佛等致礼,表示尊崇并祈求护佑。

愕然: 处于受惊或受惊者的状态。

嗤笑: 讥笑。轻蔑地笑。

恣睢:放纵,放任。

惘然:失意的样子;心情迷茫的样子。

自主学习

一、作者回到阔别20余年的故乡,在故乡呆了大约多长时间?是如何推算出来的?

约半个月左右。

依据:“第二日”,“这样的过了三、四天”,“又过了九日” 等。

二、这么长的时间,作者对每天都作了介绍吗?着重写了哪些天的的事情?

着重写了这些日子的事情: “第二日”;“一日是天气很冷的午后”;“又过了九日” 。

自主学习

三、作者又着重写了这些天的哪些人、哪些事?

“第二日”

母子见面:

回忆少年闰土:(回忆瓜地刺猹、初见印象、 讲雪地捕鸟和瓜地刺猹、离别赠物);

见到杨二嫂

“一日是天气很冷的午后”

会见闰土

“又过了九日”

动身启程

自主学习

四、题为“故乡”,请你根据时间顺序,在“故乡”前再添一个词,概括全文结构层次。

故乡

故乡

故乡

在

回

离

自主探究

一、小说以什么为线索来组织故事情节?

小说以“我”的行踪(回故乡、在故乡、离故乡)为经,以“我”的见闻、感受为纬,逐步展开情节。

二、依据小说的线索,可以把小说分为三部分,怎样分?为什么?

(一)回故乡(1—5段)描写故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情。

(二)在故乡(6—77段)写“我”回故乡的见闻与感受。

(三)离故乡(78—88段)写“我” 离开故乡时种种感触和矛盾心情。

自主探究

三、课文在前面几段分别写到了现实故乡的景色和记忆中故乡的景色,在文中找出这些语句,两幅截然不同的图景各有什么特点?两幅图景在文中各有什么作用?

现实故乡图景:勾画了一幅萧条、荒寂的现实故乡冬景图,初步表现了在帝国主义和封建主义压迫下旧中国农村破产的悲惨状况,为闰土的悲惨命运安排了典型的环境,烘托了闰土的悲惨命运和“我”的悲凉心情。

记忆中故乡图景:景物——天空、圆月、西瓜、沙地;色彩——深蓝、金黄、碧绿;景象特点——景物美好,色彩明快、艳丽,美好动人。

作者用这美丽的景物作为少年闰土小英雄形象的烘托,也是作者理想中故乡的象征。与现实中的故乡形成鲜明的对比。(一切景语皆情语)

开端

发展与高潮

结局

回 故 乡

1—5自然段

回乡时间:

回乡原因:

所见景象及心情:

卖屋、搬家

萧索、悲凉

在故乡

6—77自然段

到家那天:

母子见面

回忆少年闰土

见到杨二嫂

过了三四天:

又过了九天:

见到了闰土

动身启程

离故乡

78段—结尾

船上谈话

“我”的感受

严寒的冬天

课堂小结

课后作业

1.积累文中字词。

2.完成课后练习。

故 乡

鲁 迅

新课导入

同学们,上节课,我们学习了《故乡》。了解了写作背景,扫除了文字障碍,理清了故事情节,今天我们一起走近人物,去领略一代文学大师塑造人物时的匠心独运,以及先生别有深意的人物设置。

说到人物,谁来告诉我,咱们本课的男一号是谁?

第二课时

1.赏析人物,学习人物刻画方法。

2.准确把握文章的主题。

学习目标:

课文讲授

人物描写 人物内在

人物 外貌 动作、神态 语言 对“我”的态度 对“生活”的态度

少年闰土(小英雄) 健康、开朗、朝气蓬勃 动作灵活身手敏捷 滔滔不绝,热情活泼,脱口而出 和“我”建立了纯真的友情 热爱生活,农村生活经验丰富,无忧无虑,快乐纯真

中年闰土(木偶人) 苍老、贫困、饱经沧桑 拘束,瑟缩,麻木,迟钝 吞吞吐吐,欲言又止 隔了一层可悲的厚障壁 把幸福的希望寄托在神灵上

人物赏析

——闰土

1.多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅。

2.社会落后愚昧。

帝国主义侵略、封建主义压迫

闰土变化的原因

表面原因:

深层原因:

对于闰土的这种变化和生活境况,“我”有着怎样

的态度与想法?(请从文中寻找相关语句解析)

“叹息”(同情),“惘然”(失落感),“悲哀”

(哀其不幸),“不愿”(对现实的不满)

既为其遭受的苦难而同情,

也为其“不争”而痛心。

哀其不幸,怒其不争

闰土——在生活的重压下艰难挣扎着的劳苦民众代表。

二十年前

二十年后 外貌描写

语言描写

“终日坐着”人称“豆腐西施”“擦着白粉,颧骨没有这么高,嘴唇也没有这么薄”“因为伊,这豆腐店的买卖非常好”

说明杨二嫂年轻漂亮,安分守己。

凸颧骨,薄嘴唇,50岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

说明杨二嫂老丑而瘦

“不认识了么?我还抱过你咧!”

“忘了?这真是贵人眼高……”

“阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……”

表现杨二嫂势利、尖刻

未见其人,先闻其声

——杨二嫂

二十年后 语言描写

动作描写

“迅哥儿你阔了,搬动又笨重,你还要什么这些破烂木器,让我拿去罢。我们小户人家,用得着。”

表现杨二嫂贪婪的性格

“圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。”

表现杨二嫂的自私、尖刻、贪婪。

“那豆腐西施的杨二嫂,自从我家收拾行李以来,本是每日必到的,”

贪婪

“前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,使定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去”

贼喊捉贼

杨二嫂发现了这件事,自己很以为功,便拿了那狗气杀,飞也似的跑了,亏伊装着这么高底的小脚,竟跑得这样快。”

表现杨二嫂自私、贪婪

搬弄是非

既可恨、可鄙又可怜。

杨二嫂——

庸俗的城镇小市民的典型形象。

①她刚出场的放肆的姿势传递出的除了她本人的满不在乎、无所顾忌之外,更有沉重生活带来的深深的悲凉——她竟然瘦到这样的地步了!真的可怜!

②她拼命地想在恶劣的生存环境中挤占一席生存空间,她必须强势,她必须拿出不可一世的“圆规”般的姿势,这种貌似强大的背后恰恰是她心虚的表现;她必须用一种近乎夸张的语气说话,才能获得一种存在感,这正是她强烈的危机意识在作怪;她必须用一种十分自私的排他行为,才能给自己一点点的安全感,这更是那个社会给予女人的最朴素的亦是最变态的生存意识!着实可怜!

③最后杨二嫂自己偷了东西还要诬赖别人,实在是无耻至极了。可我们也可以这样理解:正因为她尚有一分羞恶之心,所以才会极力去遮掩,正因为对那善良的母子尚有一分愧疚之意,她才会跑得那么快,这残存的一丝情味也算她给暗淡的生命带上了一抹亮色吧。实在可怜!

杨二嫂从一出场都透着庸俗,我们鄙弃她,那么怎样理解杨二嫂的可怜之处?

“我”——一个对现实不满,追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

线索人物,串联全文。(故乡及故乡人的变化都是通过“我”的观察与感受表现出来的。)

1.“我”是谁?

2.“我”在文中的作用?

(设置这一人物的意义)

我

麻木

恣睢

展转

异地谋生,到处奔波,生活不安定。

生活每况愈下而自私、尖刻、贪婪。

在社会的重压下贫困艰辛精神麻木。

辛苦

辛苦

1.他们又是哪一类人的代表呢?

2.作者对其倾注了怎样的感情?

3.文中的“水生”“宏儿”起到了什么作用?

小组讨论:

与前文形成对比,深化主题

宏儿、水生——新生代的代表。

宏儿、水生——新生代的代表。

小说以“我”回故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。

课堂小结

课后作业

1.假如时间可以压缩,21世纪的今天,“我”“闰土”“杨二嫂”“宏儿”和“水生”又会发生怎样的变化?

2.完成课后练习。

故 乡

鲁 迅

新课导入

前两节课的学习,我们梳理了文章情节,赏析了人物形象,初探了文章主旨,并且明白了阅读小说的一般方法。今天的学习将从小说的环境这一要素开始。

请大家速读课文,找出文中环境描写的句子。

第三课时

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。(2段)

瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着,正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了,所以很寂静。(6段)

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个……(12段)

我们的船向前走,两岸的青山在黄昏中,都装成了深黛颜色,连着退向船后梢去。(78段)

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。(88段)

文中景物描写的句子:

第2段描写了哪些景物?

“苍黄的天底下,远近横(躺)着几个萧索的荒村,没有一些活气(生气)。”句中加点的词语能否换成括号里的?为什么?

不可。“横着”,指不整齐,零零落落,横七竖八的“活气”

指活泼生动的气氛;“生气”指有生命力。这里说的荒村死气

沉沉,所以用“没有一些活气”来形容。

阴晦的天气、呜呜的响的冷风、苍黄的天、萧索的荒村。

“我”看到现实中故乡时有怎样的感受?如何理解第3段的含义?

先用一个感叹句“阿!”再用一个否定的疑问句。这样写是因为故乡的景象出乎“我”的意料,因而产生怀疑,但又的确是“我”的故乡。对怀疑加以否定,反映“我”的复杂思绪,沉重的心情,为下文作铺垫。

怎样理解“故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有我所感的悲凉”?

眼前萧索的景象与“我”记忆中的故乡造成很大的反差,心中疑惑既而感到悲凉,只得自我安慰,实则流露出一种忧愤之情。

由此,我们可知第2段环境描写的作用是?

该句描写远望故乡的景象,营造出沉寂荒凉,死气沉沉的氛围,衬托了我心情的悲凉,为全文定下沉郁悲凉的感情基调,反映了当时封建主义和帝国主义压榨下,社会的黑暗与人民生活的困苦,也为下文写闰土脸上那凄凉的神情做铺垫。

那么,第6段又描写了怎样的情景?起到了什么作用?

该句描写走近故乡看到的景象,营造出凋敝、寂寥的氛围,与上文远望故乡所见的景象相呼应,进一步烘托“我”内心的惆怅和悲凉。

请用简洁的语言概括第12段所呈现的画面。并说说都写了哪些景物及景物的特点。其作用是什么?

月夜刺猹图

景物有:深蓝的天空,金黄的圆月,海边的沙地,碧绿的西瓜,英雄的少年。

景物特点:色彩艳丽、明快,人物英勇、活泼,二者相映成趣。

作用:营造出富有浪漫气息的美好意境,

与现实故乡的萧索、凋敝,形成鲜

明对比,表达了作者对童年生活的

怀恋,为少年闰土小英雄的出场以

及中年闰土的变化做铺垫。

与其说文末的景物是一幅黄昏离乡图,更不如说是一幅人生思考图。请结合文章78段的景物描写,分析其作用。

该句重现记忆中的故乡景色,所营造的梦幻般的美丽意境,是我美好憧憬的象征。不仅要重建儿时的那种和谐的人际关系,而且要重建一种前所未有的崭新的“人”的生活。在行文结构上照应了开头,并为引出关于“希望”与“路”的富有哲理的结句做铺垫。

我们不难发现,文章写了三个故乡。即:

记忆中的故乡

现实中的故乡

未来的故乡

萧瑟,荒寂

明艳,美好

全新,幸福

“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”运用什么表达方式 这句话有什么深刻含义?

本段运用议论的表达方式,深化主题。

“无所谓有”,意在说明空怀“希望”而不去追求,奋斗,“希望”就不成其为“希望”;“无所谓无”意在说明即使“希望”只有一点点,但只要为了“希望”而不懈追求,始终不渝地去奋斗,“希望”就会成为现实。

它的喻意是:要实现美好的愿望,就要努力去实践。作者期盼闰土、杨二嫂以及他们的后辈能从历史的束缚中解脱出来,过上新生活!

讨论小说的艺术特色并分析其作用。

一、对比中刻画人物,表现主题;

二、运用景物描写渲染气氛,烘托人物思想感情;

三、运用典型的语言表现典型的形象,传神的外貌描写表现人物性格特征。

一、环境

记忆中的故乡(鲜明美丽) ←对比→ 现实中的故乡(萧索荒凉)

二、人物

1.闰土

活泼刚强、纯朴可爱的小英雄→衰弱贫穷、木讷的木偶人

多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅

2.杨二嫂

安分守己,“豆腐西施” →像圆规,泼悍放肆

三、主题

人们都向着希望之路迅跑,就会迎来新生活。

故 乡

板书设计

课后作业

1.发挥想象,续写宏儿和水生长大后见面的情景。

2.完成课后练习。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)