2.4+体温稳定的调节(课件)-2022-2023学年高二生物同步精品课堂(苏教版2019选择性必修1)(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.4+体温稳定的调节(课件)-2022-2023学年高二生物同步精品课堂(苏教版2019选择性必修1)(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第4节 体温稳定的调节

第二章 人体内环境与稳态

课程导入

我们每个人可能都有过发热(发烧)的经历。当发热初始,体温稍高时,父母会让我们注意休息,多喝水,通过自身的生理调节能力使体温恢复正常;当高烧不退的时候,医生会通过相应的检查,明确病因,对症下药。其中,测量体温是医生诊疗的基本步骤之一。那么,人体各部位的温度都一样吗?

【事实】

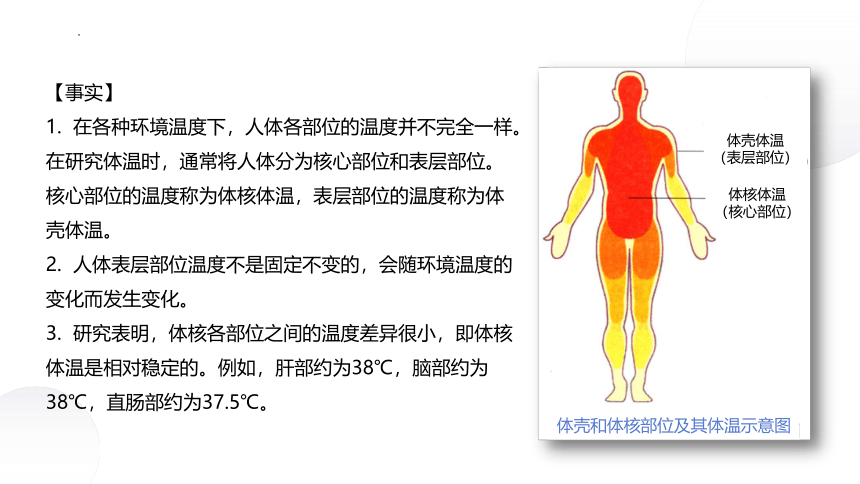

1. 在各种环境温度下,人体各部位的温度并不完全一样。在研究体温时,通常将人体分为核心部位和表层部位。核心部位的温度称为体核体温,表层部位的温度称为体壳体温。

2. 人体表层部位温度不是固定不变的,会随环境温度的变化而发生变化。

3. 研究表明,体核各部位之间的温度差异很小,即体核体温是相对稳定的。例如,肝部约为38℃,脑部约为38℃,直肠部约为37.5℃。

体壳体温

(表层部位)

体核体温

(核心部位)

体壳和体核部位及其体温示意图

一、产热和散热的平衡

人体的平均体温一般稳定在37℃左右,运动时可以升至39~40℃,睡眠时则可能降至36℃左右。通常用直肠温度(36.9~37.9℃)、口腔温度(36.7~37.7℃)和腋窝温度(36.0~37.4℃)来表示人体体温。其中,直肠温度最接近人的体核体温,在医学上更有参考意义。

1. 正常体温的范围

(一)体温

2. 人体体温过高或过低的危害

正常情况下,人的体温是相对稳定的。某种原因使体温

异常升高或降低超过某一界限时,将危及生命。

脑组织对温度变化非常敏感,当脑温超过42℃时,脑功

能将严重受损,并导致脑电反应完全丧失。因此,发热、中暑等体温异常升高时,要及时应用物理降温等方法防止脑温过度升高。当体温超过44~45℃时,体内蛋白质会发生不可逆变性,进而导致死亡。

体温过低会导致神经系统功能降低。体温低于34℃时,可引起意识障碍;低于30℃时,可导致神经反射消失,心脏兴奋传导系统出现功能障碍,发生心室纤维性颤动;当温度继续下降至28℃以下,心脏活动会停止。

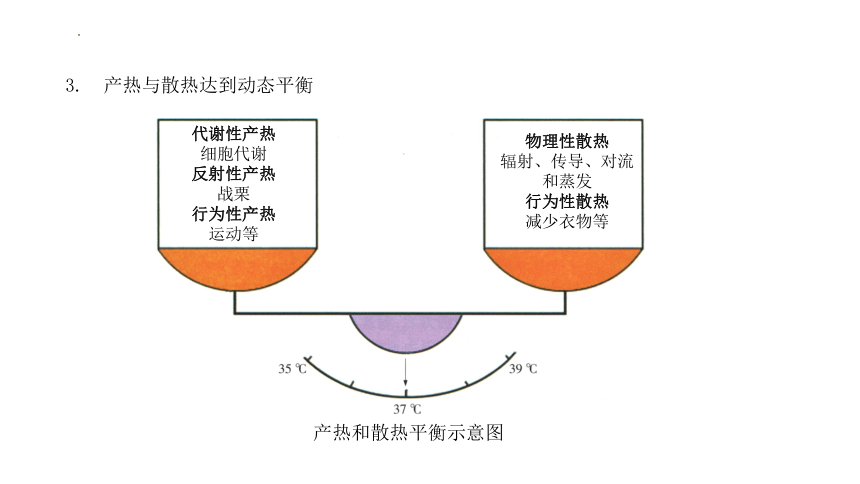

产热和散热平衡示意图

代谢性产热

细胞代谢

反射性产热

战栗

行为性产热

运动等

物理性散热

辐射、传导、对流和蒸发

行为性散热

减少衣物等

3. 产热与散热达到动态平衡

(二)人体的产热

1. 人体内的热量主要是由糖类、脂肪和蛋白质等有机物在细胞代谢时产生的。基础状态下的能量代谢称为基础代谢,它能满足所有器官生命活动时的最低能量需求。

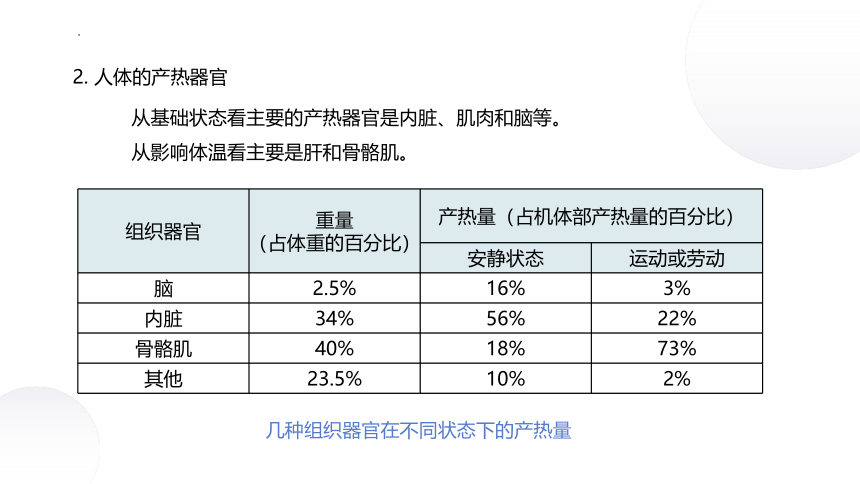

2. 人体的产热器官

从基础状态看主要的产热器官是内脏、肌肉和脑等。

从影响体温看主要是肝和骨骼肌。

组织器官 重量 (占体重的百分比) 产热量(占机体部产热量的百分比) 安静状态 运动或劳动

脑 2.5% 16% 3%

内脏 34% 56% 22%

骨骼肌 40% 18% 73%

其他 23.5% 10% 2%

几种组织器官在不同状态下的产热量

(三)人体的散热

当外界温度低于体表温度时,大部分体热可通过辐射、传导和对流等方式发散到外界当环境温度等于或高于体表温度时,汗腺的分泌量增加,汗液的蒸发就成为主要的散热途径。

1. 人体的散热器官或系统:皮肤(主要)、汗腺、呼吸系统、泌尿系统、排泄系统

(1)可感蒸发:出汗是汗腺分泌汗液的活动。出汗可以被人感知,所以称为可感蒸发。人体皮肤上有两类汗腺:大汗腺局限于腋窝和阴部等处,一般不参与体温调节;小汗腺分布于全身皮肤,是体温调节重要的效应器。

(2)不感蒸发:是指体内的水分从皮肤或黏膜(主要是呼吸道黏膜)的表面不断渗出而被气化的过程,从皮肤表面蒸发的水分又称为不显汗。这种蒸发不被人们所感知,且与汗腺活动无关。在环境温度低于30℃时,人体24h不感蒸发的水分约为1000mL,其中不显汗为600~800mL,通过呼吸道粘膜蒸发的水分为200~400mL。在肌肉活动或发热状态下,不感蒸发会有所增加。临床上给患者补液时,也要注意补充由不感蒸发散失的这部分水分。

2. 皮肤温度的调节

毛细血管

皮脂腺

汗腺

脂肪层

表皮

真皮

皮肤

皮下组织(连接表皮、真皮与深层组织)

皮肤结构模式图

2. 皮肤温度的调节

炎热环境中

皮肤血管舒张,血流量增多

皮肤温度升高,散热量增多

寒冷环境中

皮肤血管收缩,血流量减少

皮肤温度降低,散热量减少

二、体温稳定的调节

1. 人体产热和散热的机制

(1)机体热量的主要来源是代谢产热

安静状态下:肝、脑等器官活动提供热量

运动状态下:骨骼肌运动提供热量

(2)皮肤是人体最主要的散热器官,通过辐射、传导、对流和蒸发的方式进行。

2. 体温调节的方式:神经—体液调节

3. 温度感受器

(1)外周温度感受器:存在于皮肤、黏膜和内脏中的对温度变化敏感的游离神经末梢,包括热感受器和冷感受器。在一定温度范围内,当局部温度升高时,热感受器兴奋;反之,冷感受器兴奋。

当温度偏离冷、热感受器各自敏感的温度范围时,感受器发放冲动的频率将降低。皮肤中的温度感受器呈点状分布,但冷感受器较多。因此人体对冷刺激较为敏感。

(2)中枢温度感受器:存在于中枢神经系统内对温度变化敏感的神经元,包括热敏神经元和冷敏神经元。在一定范围内,热敏神经元表现为在局部组织温度升高时发放冲动频率增加,冷敏神经元则在局部组织温度降低时发放冲动频率增加。

甲状腺激素

促甲状腺激素

促甲状腺激素释放激素

寒冷刺激

垂 体

甲状腺

反馈

反馈

下丘脑-体温调节中枢

皮肤冷觉感受器

骨骼肌战栗

皮肤血管收缩

立毛肌收缩

汗腺分泌减少

肾上腺素分泌增加

传出神经

传入神经

增加产热

减少散热

4. 寒冷环境下

炎热刺激

下丘脑-体温调节中枢

皮肤热觉感受器

皮肤血管舒张

血流量增多

汗腺分泌增多

传入神经

增加散热

自主神经系统的调节

肾上腺等腺体的分泌

5. 炎热环境下

6. 发热

发热一般分为由感染性因素引起的和由非感染性因素引起的两大类。由病毒、细菌、真菌等病原体所致各类疾病会引起发热,这些属于感染性因素。甲状腺功能亢进、大面积烧伤、中暑或受风寒等也会引起发热,这些属于非感染性因素。

是由于各种原因导致产热过多、散热过少而引起体温升高,超过正常范围的情形。

三、行为性体温调节和自主性体温调节

1. 人或动物调节体温的方式为自主性体温调节和行为性体温调节

2. 恒温动物和变温动物都具有一定的行为体温调节能力。

变温动物蛇在寒冷环境中具有日光趋向性行为,而在严热环境下会躲进树荫或钻进洞穴中。

3. 人类或其他恒温动物区别于变温动物的主要特征是具备自主体温调节功能。自主体温调节方式是指在体温调节中枢的控制下,通过调节皮肤的血流量、汗腺的分泌、骨骼肌的收缩和改变代谢水平等生理性调节反应,维持产热和散热的动态平衡,使体温保持相对稳定的水平。

4. 体温的自主性调节系统

比较器

(调定点)

下丘脑体温调节中枢(控制系统)

产热装置(骨骼肌、内脏等)(受控系统)

散热装置(汗腺、皮肤、血管等)(受控系统)

深部温度

(受控对象)

体温

(输出变量)

温度感受装置

(反馈检测器)

干扰因素

偏差信息

1.下列关于体温调节的说法,错误的是( )

A.体温调节的原理是使产热过程和散热过程达到平衡

B.体温的恒定依赖于人体的神经—体液调节

C.细胞内的有机物氧化分解后部分变成热能散失,用于维持体温

D.人体产热的主要器官是肝脏和骨骼肌,散热主要是通过呼气

D

巩固练习

2.下列有关人体体温调节的叙述,错误的是( )

A.炎热环境中皮肤毛细血管舒张,汗液分泌增加

B.当外界温度较低时,机体代谢加快,产热增加

C.在低温环境中,激素参与体温调节,神经不参与

D.在高温环境中,体温调节主要以神经调节为主

C

3.健康人从温暖环境进入寒冷环境时,机体通过调节维持体温恒定。下列叙述正确的是( )

A.感受寒冷刺激的感受器位于脊髓

B.细胞代谢减弱,耗氧量降低

C.大脑皮层产生冷觉,并调控骨骼肌不自主地颤抖

D.在寒冷环境中,健康人体的产热速率与散热速率大致相同

D

4.将室温(17~25 ℃)笼养的仓鼠(平均体温36.4 ℃)随机分为三组(实验前已适应实验环境),一组放入5 ℃环境中(甲组),一组放入35 ℃环境中(乙组),另一组仍置于室温环境中(丙组),放置1 h,期间连续测定该仓鼠体温,发现5 ℃环境与常温环境下仓鼠体温基本不变,但在35 ℃环境下仓鼠体温可达39.2 ℃,下列有关叙述错误的是( )

A.甲组仓鼠皮肤的毛细血管会收缩,体内产热的激素分泌增多

B.乙组仓鼠体温上升是机体产热量大于散热量的结果

C.甲组仓鼠单位时间内的呼吸耗氧量高于乙、丙两组

D.乙组仓鼠神经系统的兴奋性程度高于甲、丙两组

D

5.人是恒温动物,在一定范围内能够随外界温度变化来调整自身的产热和散热,从而维持体温的相对稳定。假如正常个体处于0 ℃环境中,产热为a1,散热为b1,处于30 ℃的环境中,产热为a2,散热为b2。下列关于体温调节的叙述错误的是( )

A.体温调节中枢在下丘脑,但冷的感觉是在大脑皮层形成的

B.同30 ℃环境相比,人处于0 ℃环境中要通过增加产热、减少散热以维持体温稳定,因此a1>a2,b1<b2

C.从30 ℃的环境进入0 ℃的环境,人体出汗、蒸发减少,尿量增加

D.从30 ℃的环境进入0 ℃的环境,皮肤会起鸡皮疙瘩,这属于非条件反射

B

6.去甲肾上腺素(NE)是一种激素,也是一种神经递质。某实验人员给健康的大鼠注射一定量的NE,NE能作用于大鼠下丘脑体温调节中枢,使大鼠的体温下降。若在此之前先给大鼠注射α受体阻断剂,则大鼠不会出现体温下降的现象。下列相关叙述错误的是( )

A.注射的NE可通过体液运输到下丘脑体温调节中枢

B.NE作用于下丘脑后,大鼠皮肤的毛细血管会收缩,汗腺分泌会减少

C.NE可能通过与下丘脑细胞质膜表面的α受体结合而发挥作用

D.无论作为激素还是作为神经递质,NE在小鼠体内的含量都保持相对稳定

B

7.如图表示某人在休息时,单位时间内流经其单位面积皮肤血管内血流的相对流量,在时刻A,室内温度由15 ℃突升至40 ℃,在时刻B,室内温度又突降至15 ℃,下列说法正确的是( )

A.人在BC段时间内的散热量大于在AB段时间内的散热量

B.在AB段时间内,因环境温度高于人体温度,故人体不散热

C.在AB段时间内,人体内酶的活性比BC段时间内高

D.在BC段时间内,低温抑制垂体活动,导致甲状腺激素分泌减少

A

时间(分钟)

单位时间血流量

8.热习服(热适应)是指机体长期、反复地暴露于热环境下时,出现的一系列可逆的适应性反应。在34 ℃、相对湿度为89%的环境下,未热习服和已热习服的人直肠温度和出汗率随运动时间的变化曲线如图所示。下列相关分析正确的是( )

A.运动过程中机体的产热量和散热量都会增多

B.未热习服的人运动时直肠温度快速上升与出汗较少关系不大

C.已热习服的人运动时汗腺分泌加快,有利于降低体温

D.经热习服训练后,大脑皮层调节体温恒定的能力会增强

AC

未热习服

已热习服

未热习服

已热习服

运动时间(h)

图1

运动时间(h)

图1

直肠温度(℃)

出汗率(L·h-1)

THANKS

第4节 体温稳定的调节

第二章 人体内环境与稳态

课程导入

我们每个人可能都有过发热(发烧)的经历。当发热初始,体温稍高时,父母会让我们注意休息,多喝水,通过自身的生理调节能力使体温恢复正常;当高烧不退的时候,医生会通过相应的检查,明确病因,对症下药。其中,测量体温是医生诊疗的基本步骤之一。那么,人体各部位的温度都一样吗?

【事实】

1. 在各种环境温度下,人体各部位的温度并不完全一样。在研究体温时,通常将人体分为核心部位和表层部位。核心部位的温度称为体核体温,表层部位的温度称为体壳体温。

2. 人体表层部位温度不是固定不变的,会随环境温度的变化而发生变化。

3. 研究表明,体核各部位之间的温度差异很小,即体核体温是相对稳定的。例如,肝部约为38℃,脑部约为38℃,直肠部约为37.5℃。

体壳体温

(表层部位)

体核体温

(核心部位)

体壳和体核部位及其体温示意图

一、产热和散热的平衡

人体的平均体温一般稳定在37℃左右,运动时可以升至39~40℃,睡眠时则可能降至36℃左右。通常用直肠温度(36.9~37.9℃)、口腔温度(36.7~37.7℃)和腋窝温度(36.0~37.4℃)来表示人体体温。其中,直肠温度最接近人的体核体温,在医学上更有参考意义。

1. 正常体温的范围

(一)体温

2. 人体体温过高或过低的危害

正常情况下,人的体温是相对稳定的。某种原因使体温

异常升高或降低超过某一界限时,将危及生命。

脑组织对温度变化非常敏感,当脑温超过42℃时,脑功

能将严重受损,并导致脑电反应完全丧失。因此,发热、中暑等体温异常升高时,要及时应用物理降温等方法防止脑温过度升高。当体温超过44~45℃时,体内蛋白质会发生不可逆变性,进而导致死亡。

体温过低会导致神经系统功能降低。体温低于34℃时,可引起意识障碍;低于30℃时,可导致神经反射消失,心脏兴奋传导系统出现功能障碍,发生心室纤维性颤动;当温度继续下降至28℃以下,心脏活动会停止。

产热和散热平衡示意图

代谢性产热

细胞代谢

反射性产热

战栗

行为性产热

运动等

物理性散热

辐射、传导、对流和蒸发

行为性散热

减少衣物等

3. 产热与散热达到动态平衡

(二)人体的产热

1. 人体内的热量主要是由糖类、脂肪和蛋白质等有机物在细胞代谢时产生的。基础状态下的能量代谢称为基础代谢,它能满足所有器官生命活动时的最低能量需求。

2. 人体的产热器官

从基础状态看主要的产热器官是内脏、肌肉和脑等。

从影响体温看主要是肝和骨骼肌。

组织器官 重量 (占体重的百分比) 产热量(占机体部产热量的百分比) 安静状态 运动或劳动

脑 2.5% 16% 3%

内脏 34% 56% 22%

骨骼肌 40% 18% 73%

其他 23.5% 10% 2%

几种组织器官在不同状态下的产热量

(三)人体的散热

当外界温度低于体表温度时,大部分体热可通过辐射、传导和对流等方式发散到外界当环境温度等于或高于体表温度时,汗腺的分泌量增加,汗液的蒸发就成为主要的散热途径。

1. 人体的散热器官或系统:皮肤(主要)、汗腺、呼吸系统、泌尿系统、排泄系统

(1)可感蒸发:出汗是汗腺分泌汗液的活动。出汗可以被人感知,所以称为可感蒸发。人体皮肤上有两类汗腺:大汗腺局限于腋窝和阴部等处,一般不参与体温调节;小汗腺分布于全身皮肤,是体温调节重要的效应器。

(2)不感蒸发:是指体内的水分从皮肤或黏膜(主要是呼吸道黏膜)的表面不断渗出而被气化的过程,从皮肤表面蒸发的水分又称为不显汗。这种蒸发不被人们所感知,且与汗腺活动无关。在环境温度低于30℃时,人体24h不感蒸发的水分约为1000mL,其中不显汗为600~800mL,通过呼吸道粘膜蒸发的水分为200~400mL。在肌肉活动或发热状态下,不感蒸发会有所增加。临床上给患者补液时,也要注意补充由不感蒸发散失的这部分水分。

2. 皮肤温度的调节

毛细血管

皮脂腺

汗腺

脂肪层

表皮

真皮

皮肤

皮下组织(连接表皮、真皮与深层组织)

皮肤结构模式图

2. 皮肤温度的调节

炎热环境中

皮肤血管舒张,血流量增多

皮肤温度升高,散热量增多

寒冷环境中

皮肤血管收缩,血流量减少

皮肤温度降低,散热量减少

二、体温稳定的调节

1. 人体产热和散热的机制

(1)机体热量的主要来源是代谢产热

安静状态下:肝、脑等器官活动提供热量

运动状态下:骨骼肌运动提供热量

(2)皮肤是人体最主要的散热器官,通过辐射、传导、对流和蒸发的方式进行。

2. 体温调节的方式:神经—体液调节

3. 温度感受器

(1)外周温度感受器:存在于皮肤、黏膜和内脏中的对温度变化敏感的游离神经末梢,包括热感受器和冷感受器。在一定温度范围内,当局部温度升高时,热感受器兴奋;反之,冷感受器兴奋。

当温度偏离冷、热感受器各自敏感的温度范围时,感受器发放冲动的频率将降低。皮肤中的温度感受器呈点状分布,但冷感受器较多。因此人体对冷刺激较为敏感。

(2)中枢温度感受器:存在于中枢神经系统内对温度变化敏感的神经元,包括热敏神经元和冷敏神经元。在一定范围内,热敏神经元表现为在局部组织温度升高时发放冲动频率增加,冷敏神经元则在局部组织温度降低时发放冲动频率增加。

甲状腺激素

促甲状腺激素

促甲状腺激素释放激素

寒冷刺激

垂 体

甲状腺

反馈

反馈

下丘脑-体温调节中枢

皮肤冷觉感受器

骨骼肌战栗

皮肤血管收缩

立毛肌收缩

汗腺分泌减少

肾上腺素分泌增加

传出神经

传入神经

增加产热

减少散热

4. 寒冷环境下

炎热刺激

下丘脑-体温调节中枢

皮肤热觉感受器

皮肤血管舒张

血流量增多

汗腺分泌增多

传入神经

增加散热

自主神经系统的调节

肾上腺等腺体的分泌

5. 炎热环境下

6. 发热

发热一般分为由感染性因素引起的和由非感染性因素引起的两大类。由病毒、细菌、真菌等病原体所致各类疾病会引起发热,这些属于感染性因素。甲状腺功能亢进、大面积烧伤、中暑或受风寒等也会引起发热,这些属于非感染性因素。

是由于各种原因导致产热过多、散热过少而引起体温升高,超过正常范围的情形。

三、行为性体温调节和自主性体温调节

1. 人或动物调节体温的方式为自主性体温调节和行为性体温调节

2. 恒温动物和变温动物都具有一定的行为体温调节能力。

变温动物蛇在寒冷环境中具有日光趋向性行为,而在严热环境下会躲进树荫或钻进洞穴中。

3. 人类或其他恒温动物区别于变温动物的主要特征是具备自主体温调节功能。自主体温调节方式是指在体温调节中枢的控制下,通过调节皮肤的血流量、汗腺的分泌、骨骼肌的收缩和改变代谢水平等生理性调节反应,维持产热和散热的动态平衡,使体温保持相对稳定的水平。

4. 体温的自主性调节系统

比较器

(调定点)

下丘脑体温调节中枢(控制系统)

产热装置(骨骼肌、内脏等)(受控系统)

散热装置(汗腺、皮肤、血管等)(受控系统)

深部温度

(受控对象)

体温

(输出变量)

温度感受装置

(反馈检测器)

干扰因素

偏差信息

1.下列关于体温调节的说法,错误的是( )

A.体温调节的原理是使产热过程和散热过程达到平衡

B.体温的恒定依赖于人体的神经—体液调节

C.细胞内的有机物氧化分解后部分变成热能散失,用于维持体温

D.人体产热的主要器官是肝脏和骨骼肌,散热主要是通过呼气

D

巩固练习

2.下列有关人体体温调节的叙述,错误的是( )

A.炎热环境中皮肤毛细血管舒张,汗液分泌增加

B.当外界温度较低时,机体代谢加快,产热增加

C.在低温环境中,激素参与体温调节,神经不参与

D.在高温环境中,体温调节主要以神经调节为主

C

3.健康人从温暖环境进入寒冷环境时,机体通过调节维持体温恒定。下列叙述正确的是( )

A.感受寒冷刺激的感受器位于脊髓

B.细胞代谢减弱,耗氧量降低

C.大脑皮层产生冷觉,并调控骨骼肌不自主地颤抖

D.在寒冷环境中,健康人体的产热速率与散热速率大致相同

D

4.将室温(17~25 ℃)笼养的仓鼠(平均体温36.4 ℃)随机分为三组(实验前已适应实验环境),一组放入5 ℃环境中(甲组),一组放入35 ℃环境中(乙组),另一组仍置于室温环境中(丙组),放置1 h,期间连续测定该仓鼠体温,发现5 ℃环境与常温环境下仓鼠体温基本不变,但在35 ℃环境下仓鼠体温可达39.2 ℃,下列有关叙述错误的是( )

A.甲组仓鼠皮肤的毛细血管会收缩,体内产热的激素分泌增多

B.乙组仓鼠体温上升是机体产热量大于散热量的结果

C.甲组仓鼠单位时间内的呼吸耗氧量高于乙、丙两组

D.乙组仓鼠神经系统的兴奋性程度高于甲、丙两组

D

5.人是恒温动物,在一定范围内能够随外界温度变化来调整自身的产热和散热,从而维持体温的相对稳定。假如正常个体处于0 ℃环境中,产热为a1,散热为b1,处于30 ℃的环境中,产热为a2,散热为b2。下列关于体温调节的叙述错误的是( )

A.体温调节中枢在下丘脑,但冷的感觉是在大脑皮层形成的

B.同30 ℃环境相比,人处于0 ℃环境中要通过增加产热、减少散热以维持体温稳定,因此a1>a2,b1<b2

C.从30 ℃的环境进入0 ℃的环境,人体出汗、蒸发减少,尿量增加

D.从30 ℃的环境进入0 ℃的环境,皮肤会起鸡皮疙瘩,这属于非条件反射

B

6.去甲肾上腺素(NE)是一种激素,也是一种神经递质。某实验人员给健康的大鼠注射一定量的NE,NE能作用于大鼠下丘脑体温调节中枢,使大鼠的体温下降。若在此之前先给大鼠注射α受体阻断剂,则大鼠不会出现体温下降的现象。下列相关叙述错误的是( )

A.注射的NE可通过体液运输到下丘脑体温调节中枢

B.NE作用于下丘脑后,大鼠皮肤的毛细血管会收缩,汗腺分泌会减少

C.NE可能通过与下丘脑细胞质膜表面的α受体结合而发挥作用

D.无论作为激素还是作为神经递质,NE在小鼠体内的含量都保持相对稳定

B

7.如图表示某人在休息时,单位时间内流经其单位面积皮肤血管内血流的相对流量,在时刻A,室内温度由15 ℃突升至40 ℃,在时刻B,室内温度又突降至15 ℃,下列说法正确的是( )

A.人在BC段时间内的散热量大于在AB段时间内的散热量

B.在AB段时间内,因环境温度高于人体温度,故人体不散热

C.在AB段时间内,人体内酶的活性比BC段时间内高

D.在BC段时间内,低温抑制垂体活动,导致甲状腺激素分泌减少

A

时间(分钟)

单位时间血流量

8.热习服(热适应)是指机体长期、反复地暴露于热环境下时,出现的一系列可逆的适应性反应。在34 ℃、相对湿度为89%的环境下,未热习服和已热习服的人直肠温度和出汗率随运动时间的变化曲线如图所示。下列相关分析正确的是( )

A.运动过程中机体的产热量和散热量都会增多

B.未热习服的人运动时直肠温度快速上升与出汗较少关系不大

C.已热习服的人运动时汗腺分泌加快,有利于降低体温

D.经热习服训练后,大脑皮层调节体温恒定的能力会增强

AC

未热习服

已热习服

未热习服

已热习服

运动时间(h)

图1

运动时间(h)

图1

直肠温度(℃)

出汗率(L·h-1)

THANKS

同课章节目录