第一章单元复习(课件)-2022-2023学年高一地理同步精品课堂(湘教版2019必修第一册)(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一章单元复习(课件)-2022-2023学年高一地理同步精品课堂(湘教版2019必修第一册)(共48张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-31 09:59:16 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第一章 宇宙中的地球

单元复习课

目录

一、课标解读

二、知识框架

三、考点梳理

四、随堂巩固

课标解读

1

1.1、运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

1.12、通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

1.11、运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

课标解读

1

1.2、运用示意图,说明地球的圈层结构。

1.3、运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

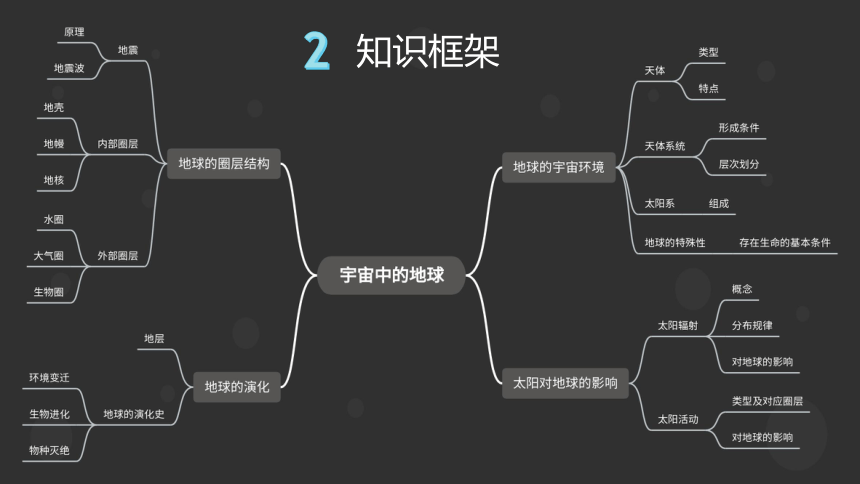

知识框架

2

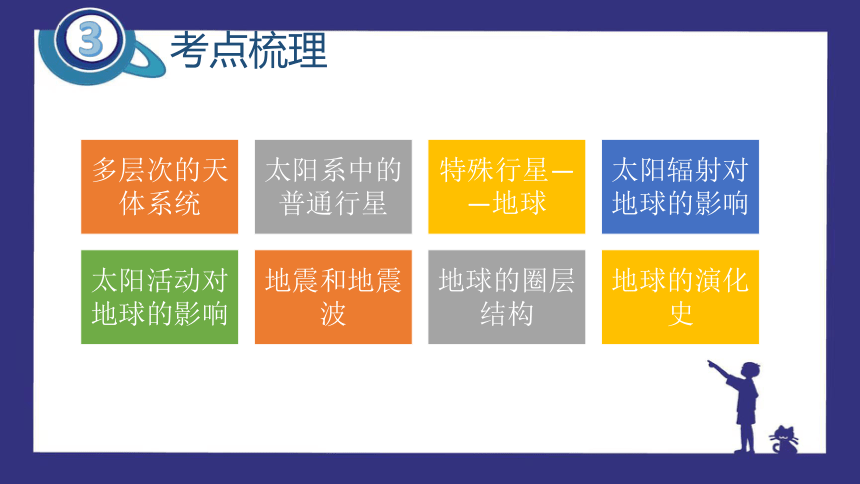

考点梳理

3

第一节 宇宙中的地球

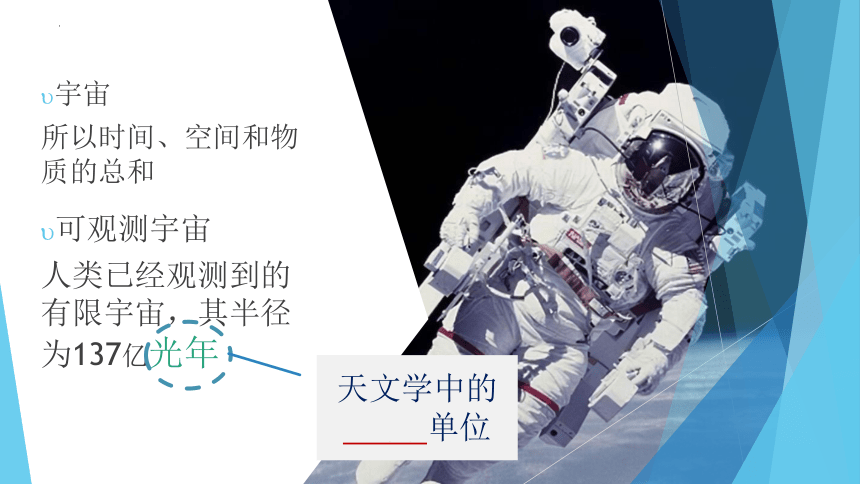

宇宙

所以时间、空间和物质的总和

可观测宇宙

人类已经观测到的有限宇宙,其半径为137亿光年

天文学中的距 离 单位

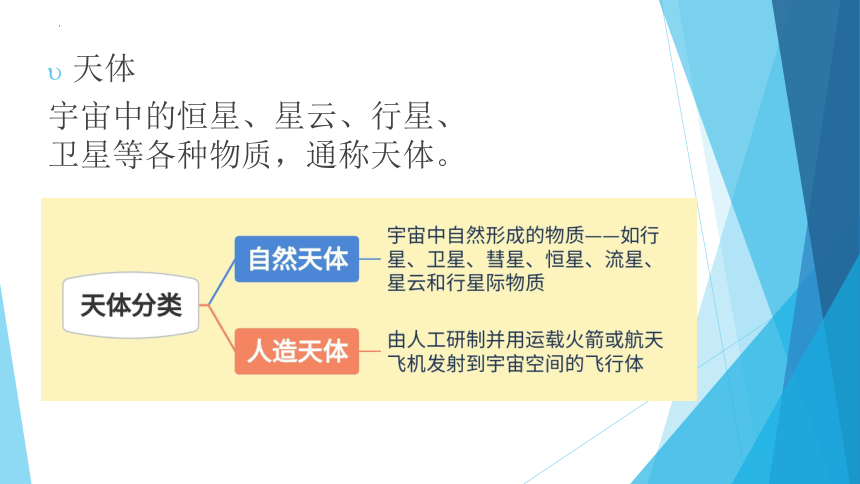

天体

宇宙中的恒星、星云、行星、卫星等各种物质,通称天体。

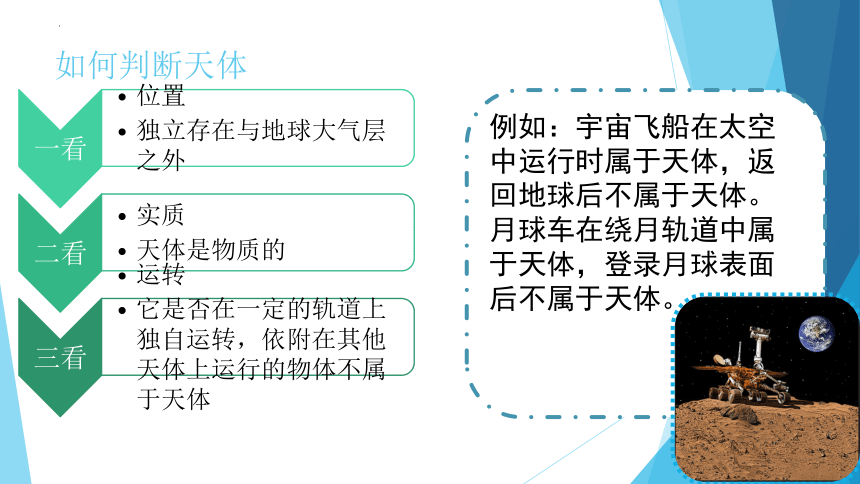

如何判断天体

例如:宇宙飞船在太空中运行时属于天体,返回地球后不属于天体。月球车在绕月轨道中属于天体,登录月球表面后不属于天体。

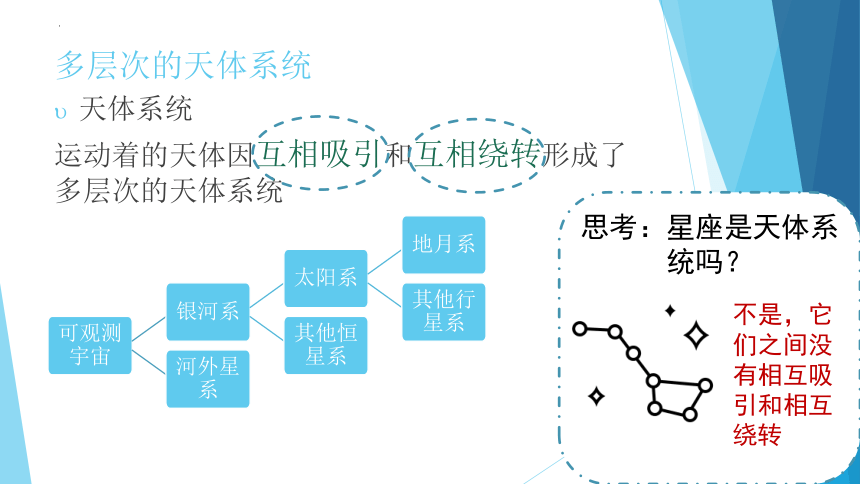

多层次的天体系统

可观测宇宙

银河系

太阳系

地月系

其他行星系

其他恒星系

河外星系

天体系统

运动着的天体因互相吸引和互相绕转形成了多层次的天体系统

思考:星座是天体系统吗?

不是,它们之间没有相互吸引和相互绕转

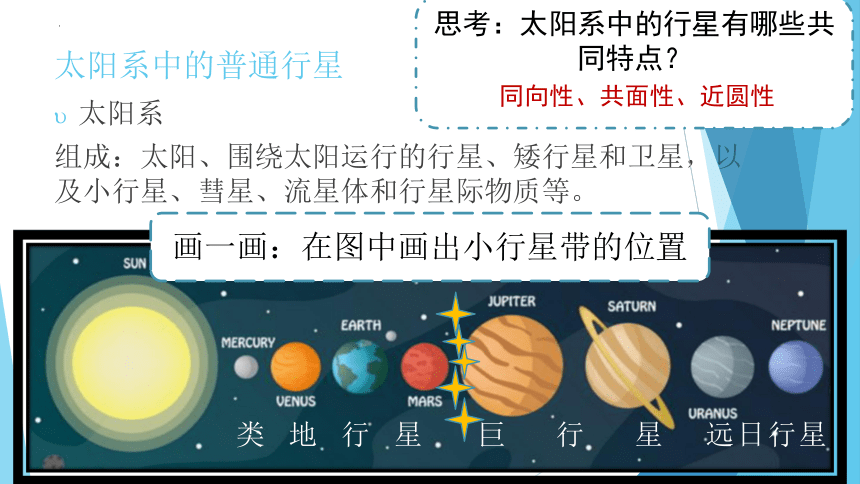

太阳系中的普通行星

太阳系

组成:太阳、围绕太阳运行的行星、矮行星和卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等。

画一画:在图中画出小行星带的位置

思考:太阳系中的行星有哪些共同特点?

同向性、共面性、近圆性

类地行星

巨行星

远日行星

地月系

地月系是指地球与其卫星月球组成的天体系统。

月球在环绕地球公转的同时,也在自转,月球公转、自转的方向和周期完全一样。

月球本身不发可见光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。

TIPS

月相观测

月亮盈亏变化而出现的各种形状,称为月相。

月相的变化是有周期性的。

东

东

农历上半月

西

西

农历下半月

蛾眉月

蛾眉月

凸月

凸月

满月

满月

上弦月

下弦月

上弦月出现在农历上半月的上半夜,月面朝西,位于西半天空。

下弦月出现在农历下半月的下半夜,月面朝东,位于东半天空。

上上上西西,下下下东东

月相变化歌

初一新月不可见,只缘身陷日地中。

初七初八上弦月,半轮圆月面朝西。

满月出在十五六,地球一肩挑日月。

二十二三下弦月,月面朝东下半夜。

为什么说地球是一颗普通的行星?

这是因为在太阳系的八大行星中,地球的质量、体积、平均密度和公转、自转运动,与其他类地行星相比,并没有什么特别的地方。

第二节 太阳对地球的影响

太阳辐射对地球的影响

太阳辐射

概念:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。

能量来源:太阳内部的氢原子核聚变反应

波长范围:0.15-4微米,属于短波辐射。分为紫外光、可见光、红外光三部分。

波长/微米

3.0

2.0

1.5

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

辐射能力/[焦/(厘米2 分 微米)]

0

2

4

6

8

10

12

太阳辐射能量随波长的分布

可见光区

红外区

紫外区

太阳辐射对地球的影响

影响太阳辐射的因素

阴天有没有太阳辐射?

有。

太阳辐射对地球的影响

太阳辐射强的地区热量一定丰富吗?

不一定。

青藏高原地区,由于海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足,但由于空气稀薄,大气吸收的热量很少,大气的保温作用也很微弱,成为我国夏季气温最低的地区。

太阳辐射对地球的影响

万物生长靠太阳

水循环、大气运动的动力

为生产生活提供能源

人类有没有不来源于太阳辐射的能源呢?

有。

太阳活动对地球的影响

太阳的外部结构

1、太阳外部圈层结构:由里向外依次是光球层、色球层、日冕层。

2、太阳大气层亮度:由高到低为光球层、色球层、日冕层。

3、我们平时肉眼可见的太阳表面就是光球层,色球层和日冕层只能在日全食时或用特制的观测仪器才可以看见。

太阳活动对地球的影响

太阳活动

指太阳释放能量的不稳定性所导致的发生在太阳外部不同圈层的一些明显现象。

太阳黑子

耀斑

太阳风

太阳黑子有多黑?

所在圈层

光球层

色球层

日冕层

太阳活动强弱的标志

太阳活动最激烈的显示

活动特征

温度比周围低而显现暗黑斑点

周期约为11年

突然增大、增亮的斑块

时间短(几分钟到几十分钟)

周期约为11年

温度极高

带电粒子流高速运动

(1)太阳黑子不黑:由于太阳黑子温度比光球层表面其他地方低,所以显得暗一些

(2)太阳黑子数目最多的年份,称为太阳活动峰年;太阳黑子数目最少的年份,称为太阳活动谷年。

(3)太阳活动峰年时,太阳风强度相应增大。

影 响

第三节 地球的圈层结构

(1)C:震源 B:震中 BC:震源深度 AB:震中距

(2)地震的大小用震级表示。

(3)D位于等震线上,是指将烈度相同的点连成封闭的曲线。

(4)地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

一次地震只有一个震级,一次地震可以有多个烈度。

地震和地震波

地震波类型 速度 媒介 到达后地面物体的运动方向 共同特点

纵波(P波) 较快 固液气 上下颠簸 在不同介质中的传播速度都会发生变化

横波(S波) 较慢 固 水平摇晃 横波的质点的振动方向与波的传播方向相互垂直。

纵波的质点的振动方向与传播方向平行的波。

地球的圈层结构

内部圈层

横波

(S)

纵波

(P)

0

3

6

9

12

15

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/千米

速度/(千米/秒)

地震波传播速度与距离地表深度关系示意图

地 幔

外核

内核

莫霍面

地壳

古登堡面

划分依据:地震波的传播速度

地球的圈层结构

内部圈层——地壳

地壳

大陆厚

硅铝层

硅镁层

大洋薄

硅镁层

1、地壳厚度不均:平均厚度为17千米,大陆地壳平均厚度为39~41千米,大洋地壳平均厚度为5~10千米。

2、地壳分层:上部的硅铝层在大洋底部非常罕见,即使有也非常薄;下部的硅镁层是连续的。

3、组成地壳的主要元素:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁 8 种元素的质量总数占地壳总质量的 98.04%。

地球的圈层结构

地幔

上地幔

软流层

下地幔

内部圈层——地幔

岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)的合称,平均厚度100~110千米。

岩石圈=地壳+上地慢顶部=软流层以上部分

地球的圈层结构

地核

外核

液态

熔融状态

内核

固态

内部圈层——地核

①外核:外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。

②内核:一般认为地球内核呈固态,压力、密度很大

地球的圈层结构

外部圈层

地壳

大气圈:包裹地球的气体层

水圈:由液态水、固态水、气态水组成

生物圈:地球上所有生物及其生存环境

岩石圈

水圈

大气圈

生物圈

第四节 地球的演化

地球的演化史

地层

含义:地壳上部呈带状展布的层状岩石或堆积物。

特点:保存有不同时代的生物遗体或遗迹,遗留下环境变化的物质凭证。

作用:是记录地球历史的“书页”。

地球的演化史

化石

含义:多数是古生物的遗体,少数是古生物活动的遗迹。

特点:不同时代的地层一般含有不同的化石, 而相同时代的地层往往保存着相同或近似的化石。

作用:确定地层的时代和顺序。

研究意义:根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征。

地球的演化史

地质年代

含义:地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序,称为地质年代。

划分依据:地层顺序、生物演化阶段、地壳运动和岩石年龄等。

划分层次:宙、代、纪。

两次全球性生物大灭绝

古生代末期

中生代末期

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

前寒武纪 古生代寒武纪以前的时期,大约经历了40亿年 太古宙中期出现最原始的生物。元古宙海水中的生命活动明显增强,除单细胞外,还出现了藻类、海绵等低等多细胞生物;地球进入了生命大发展阶段:从单细胞到多细胞,从原核生物到真核生物。 太古宙,地球上是一片深浅多变的广阔海洋,没有宽广的大陆。

地球的演化史

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

古生代 距今约(541.0± 1.0~252.17±0.06)百万年 早期:海生无脊椎动物 中后期:鱼类、两栖类 末期:60%以上的海生无脊椎动物灭绝了,脊椎动物中的原始鱼类和古老的两栖类也全部灭绝 中后期:蕨类植物 末期:蕨类植物明显衰退,出现裸子植物 地壳剧烈变动时期,欧亚大陆和北美大陆的雏形基本形成,我国东北、华北地区抬升成陆地。

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

中生代 距今约(252.17±0.06~66.0)百万年 爬行动物盛行,恐龙繁盛;空中出现始祖鸟,爬行动物的一支开始向鸟类发展; 末期:恐龙灭绝,海洋中50%以上的无脊椎动物灭绝 裸子植物迅速发展,苏铁纲、银杏纲、松杉纲等植物是主要的代表植物 陆地面积空前扩大;环太平洋地带地壳运动剧烈,形成高大山系,也带来了丰富的金属矿

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

新生代 66.0百万年至今 哺乳动物大发展,出现了灵长类;第四纪出现了人类,是生物演化史上的重大飞跃 被子植物大发展 第四纪大冰期发生,发生喜马拉雅造山运动,现代地貌格局及海陆分布形成

随堂巩固

4

读“地球在太阳系中的位置”示意图,回答下列问题。

(1)图中的小行星带位于____和____之间。(填写行星名称)

(2)地球在太阳系中是一颗普通的行星,它的普通性表现在它与其他七颗行星在绕日公转时具有_____、_____、_____。

(3)图中所示宇宙空间范围内共包括____级天体系统,其中最高一级天体系统是_____,其中心天体是____。

火星

木星

同向性

共面性

近圆性

两

太阳系

太阳

4

将下列事物的代号,根据其内在因果联系,填入下面的方框中。

A.适合生物呼吸的大气 B.日地距离适中

C.稳定的太阳光照条件 D.自转和公转周期适中

E.安全的空间运行轨道 F.体积和质量适中

G.适宜的温度 H.地球表面温度的日变化和季节变化幅度不太大

B

G

F

A

D

H

4

读太阳大气结构图,完属下列问题。

(1)A是______层,该层出现的太阳活动是______。这些区域由于____________而暗黑。

(2)B是______层,该层有时会出现突然增亮的部分,叫作______。

(3)世界许多地区降水量的年际变化,与太阳_____的变化周期有一定的相关性;______爆发时发射的电磁波进入地球电离层,强烈干扰地球高空的电离层,会导致______________;太阳带电粒子流能使地球磁场受到扰动,产生_____现象。

光球

太阳黑子

温度比周围低

色球

耀斑

黑子

耀斑

短波通信中断

磁暴

4

能被植物光合作用利用的太阳辐射,称为光合有效辐射(PAR)。图示意1961~ 2007年我国年平均PAR强度的空间分布。据此完成下列各题。

6.如仅考虑光合有效辐射,我国农业生产潜力最大的地区是

A.长江中下游平原 B.四川盆地

C.华北平原D.青藏高原

7.乙地PAR值高于甲地的主要原因是

A.纬度高B.植被少

C.地势高D.云雨少

D

D

4

地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示海底储有石油的是

A.① B.② C.③ D.④

A

4

读“地震波速度与地球内部构造图”及“火山喷发图”,完成下列问题。

(1)图中A表示______波,B表示_________波。

(2)D表示__________界面,该面以上C代表_______。

(3)图中F处,地震波A完全消失,地震波B的速度也突然_______,该处称为_______界面,其上下物质状态分别为________和________。

横

纵

莫霍

地壳

下降

古登堡

固态

液态

4

(4)地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( )

A.地震通过地震波向外释放出能量

B.地球的内能主要来自太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

(5)地震发生时,在农田里耕作的农民的感受是( )

A.左右摇晃 B.上下颠簸

C.先左右摇晃,后上下颠簸 D.先上下颠簸,后左右摇晃

A

D

第一章 宇宙中的地球

单元复习课

目录

一、课标解读

二、知识框架

三、考点梳理

四、随堂巩固

课标解读

1

1.1、运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

1.12、通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

1.11、运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

课标解读

1

1.2、运用示意图,说明地球的圈层结构。

1.3、运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

知识框架

2

考点梳理

3

第一节 宇宙中的地球

宇宙

所以时间、空间和物质的总和

可观测宇宙

人类已经观测到的有限宇宙,其半径为137亿光年

天文学中的距 离 单位

天体

宇宙中的恒星、星云、行星、卫星等各种物质,通称天体。

如何判断天体

例如:宇宙飞船在太空中运行时属于天体,返回地球后不属于天体。月球车在绕月轨道中属于天体,登录月球表面后不属于天体。

多层次的天体系统

可观测宇宙

银河系

太阳系

地月系

其他行星系

其他恒星系

河外星系

天体系统

运动着的天体因互相吸引和互相绕转形成了多层次的天体系统

思考:星座是天体系统吗?

不是,它们之间没有相互吸引和相互绕转

太阳系中的普通行星

太阳系

组成:太阳、围绕太阳运行的行星、矮行星和卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等。

画一画:在图中画出小行星带的位置

思考:太阳系中的行星有哪些共同特点?

同向性、共面性、近圆性

类地行星

巨行星

远日行星

地月系

地月系是指地球与其卫星月球组成的天体系统。

月球在环绕地球公转的同时,也在自转,月球公转、自转的方向和周期完全一样。

月球本身不发可见光,我们看到的月光是月球反射的太阳光。

TIPS

月相观测

月亮盈亏变化而出现的各种形状,称为月相。

月相的变化是有周期性的。

东

东

农历上半月

西

西

农历下半月

蛾眉月

蛾眉月

凸月

凸月

满月

满月

上弦月

下弦月

上弦月出现在农历上半月的上半夜,月面朝西,位于西半天空。

下弦月出现在农历下半月的下半夜,月面朝东,位于东半天空。

上上上西西,下下下东东

月相变化歌

初一新月不可见,只缘身陷日地中。

初七初八上弦月,半轮圆月面朝西。

满月出在十五六,地球一肩挑日月。

二十二三下弦月,月面朝东下半夜。

为什么说地球是一颗普通的行星?

这是因为在太阳系的八大行星中,地球的质量、体积、平均密度和公转、自转运动,与其他类地行星相比,并没有什么特别的地方。

第二节 太阳对地球的影响

太阳辐射对地球的影响

太阳辐射

概念:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。

能量来源:太阳内部的氢原子核聚变反应

波长范围:0.15-4微米,属于短波辐射。分为紫外光、可见光、红外光三部分。

波长/微米

3.0

2.0

1.5

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

辐射能力/[焦/(厘米2 分 微米)]

0

2

4

6

8

10

12

太阳辐射能量随波长的分布

可见光区

红外区

紫外区

太阳辐射对地球的影响

影响太阳辐射的因素

阴天有没有太阳辐射?

有。

太阳辐射对地球的影响

太阳辐射强的地区热量一定丰富吗?

不一定。

青藏高原地区,由于海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足,但由于空气稀薄,大气吸收的热量很少,大气的保温作用也很微弱,成为我国夏季气温最低的地区。

太阳辐射对地球的影响

万物生长靠太阳

水循环、大气运动的动力

为生产生活提供能源

人类有没有不来源于太阳辐射的能源呢?

有。

太阳活动对地球的影响

太阳的外部结构

1、太阳外部圈层结构:由里向外依次是光球层、色球层、日冕层。

2、太阳大气层亮度:由高到低为光球层、色球层、日冕层。

3、我们平时肉眼可见的太阳表面就是光球层,色球层和日冕层只能在日全食时或用特制的观测仪器才可以看见。

太阳活动对地球的影响

太阳活动

指太阳释放能量的不稳定性所导致的发生在太阳外部不同圈层的一些明显现象。

太阳黑子

耀斑

太阳风

太阳黑子有多黑?

所在圈层

光球层

色球层

日冕层

太阳活动强弱的标志

太阳活动最激烈的显示

活动特征

温度比周围低而显现暗黑斑点

周期约为11年

突然增大、增亮的斑块

时间短(几分钟到几十分钟)

周期约为11年

温度极高

带电粒子流高速运动

(1)太阳黑子不黑:由于太阳黑子温度比光球层表面其他地方低,所以显得暗一些

(2)太阳黑子数目最多的年份,称为太阳活动峰年;太阳黑子数目最少的年份,称为太阳活动谷年。

(3)太阳活动峰年时,太阳风强度相应增大。

影 响

第三节 地球的圈层结构

(1)C:震源 B:震中 BC:震源深度 AB:震中距

(2)地震的大小用震级表示。

(3)D位于等震线上,是指将烈度相同的点连成封闭的曲线。

(4)地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

一次地震只有一个震级,一次地震可以有多个烈度。

地震和地震波

地震波类型 速度 媒介 到达后地面物体的运动方向 共同特点

纵波(P波) 较快 固液气 上下颠簸 在不同介质中的传播速度都会发生变化

横波(S波) 较慢 固 水平摇晃 横波的质点的振动方向与波的传播方向相互垂直。

纵波的质点的振动方向与传播方向平行的波。

地球的圈层结构

内部圈层

横波

(S)

纵波

(P)

0

3

6

9

12

15

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/千米

速度/(千米/秒)

地震波传播速度与距离地表深度关系示意图

地 幔

外核

内核

莫霍面

地壳

古登堡面

划分依据:地震波的传播速度

地球的圈层结构

内部圈层——地壳

地壳

大陆厚

硅铝层

硅镁层

大洋薄

硅镁层

1、地壳厚度不均:平均厚度为17千米,大陆地壳平均厚度为39~41千米,大洋地壳平均厚度为5~10千米。

2、地壳分层:上部的硅铝层在大洋底部非常罕见,即使有也非常薄;下部的硅镁层是连续的。

3、组成地壳的主要元素:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁 8 种元素的质量总数占地壳总质量的 98.04%。

地球的圈层结构

地幔

上地幔

软流层

下地幔

内部圈层——地幔

岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)的合称,平均厚度100~110千米。

岩石圈=地壳+上地慢顶部=软流层以上部分

地球的圈层结构

地核

外核

液态

熔融状态

内核

固态

内部圈层——地核

①外核:外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。

②内核:一般认为地球内核呈固态,压力、密度很大

地球的圈层结构

外部圈层

地壳

大气圈:包裹地球的气体层

水圈:由液态水、固态水、气态水组成

生物圈:地球上所有生物及其生存环境

岩石圈

水圈

大气圈

生物圈

第四节 地球的演化

地球的演化史

地层

含义:地壳上部呈带状展布的层状岩石或堆积物。

特点:保存有不同时代的生物遗体或遗迹,遗留下环境变化的物质凭证。

作用:是记录地球历史的“书页”。

地球的演化史

化石

含义:多数是古生物的遗体,少数是古生物活动的遗迹。

特点:不同时代的地层一般含有不同的化石, 而相同时代的地层往往保存着相同或近似的化石。

作用:确定地层的时代和顺序。

研究意义:根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征。

地球的演化史

地质年代

含义:地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序,称为地质年代。

划分依据:地层顺序、生物演化阶段、地壳运动和岩石年龄等。

划分层次:宙、代、纪。

两次全球性生物大灭绝

古生代末期

中生代末期

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

前寒武纪 古生代寒武纪以前的时期,大约经历了40亿年 太古宙中期出现最原始的生物。元古宙海水中的生命活动明显增强,除单细胞外,还出现了藻类、海绵等低等多细胞生物;地球进入了生命大发展阶段:从单细胞到多细胞,从原核生物到真核生物。 太古宙,地球上是一片深浅多变的广阔海洋,没有宽广的大陆。

地球的演化史

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

古生代 距今约(541.0± 1.0~252.17±0.06)百万年 早期:海生无脊椎动物 中后期:鱼类、两栖类 末期:60%以上的海生无脊椎动物灭绝了,脊椎动物中的原始鱼类和古老的两栖类也全部灭绝 中后期:蕨类植物 末期:蕨类植物明显衰退,出现裸子植物 地壳剧烈变动时期,欧亚大陆和北美大陆的雏形基本形成,我国东北、华北地区抬升成陆地。

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

中生代 距今约(252.17±0.06~66.0)百万年 爬行动物盛行,恐龙繁盛;空中出现始祖鸟,爬行动物的一支开始向鸟类发展; 末期:恐龙灭绝,海洋中50%以上的无脊椎动物灭绝 裸子植物迅速发展,苏铁纲、银杏纲、松杉纲等植物是主要的代表植物 陆地面积空前扩大;环太平洋地带地壳运动剧烈,形成高大山系,也带来了丰富的金属矿

地质年代 时间 代表动物 代表植物 地球环境

新生代 66.0百万年至今 哺乳动物大发展,出现了灵长类;第四纪出现了人类,是生物演化史上的重大飞跃 被子植物大发展 第四纪大冰期发生,发生喜马拉雅造山运动,现代地貌格局及海陆分布形成

随堂巩固

4

读“地球在太阳系中的位置”示意图,回答下列问题。

(1)图中的小行星带位于____和____之间。(填写行星名称)

(2)地球在太阳系中是一颗普通的行星,它的普通性表现在它与其他七颗行星在绕日公转时具有_____、_____、_____。

(3)图中所示宇宙空间范围内共包括____级天体系统,其中最高一级天体系统是_____,其中心天体是____。

火星

木星

同向性

共面性

近圆性

两

太阳系

太阳

4

将下列事物的代号,根据其内在因果联系,填入下面的方框中。

A.适合生物呼吸的大气 B.日地距离适中

C.稳定的太阳光照条件 D.自转和公转周期适中

E.安全的空间运行轨道 F.体积和质量适中

G.适宜的温度 H.地球表面温度的日变化和季节变化幅度不太大

B

G

F

A

D

H

4

读太阳大气结构图,完属下列问题。

(1)A是______层,该层出现的太阳活动是______。这些区域由于____________而暗黑。

(2)B是______层,该层有时会出现突然增亮的部分,叫作______。

(3)世界许多地区降水量的年际变化,与太阳_____的变化周期有一定的相关性;______爆发时发射的电磁波进入地球电离层,强烈干扰地球高空的电离层,会导致______________;太阳带电粒子流能使地球磁场受到扰动,产生_____现象。

光球

太阳黑子

温度比周围低

色球

耀斑

黑子

耀斑

短波通信中断

磁暴

4

能被植物光合作用利用的太阳辐射,称为光合有效辐射(PAR)。图示意1961~ 2007年我国年平均PAR强度的空间分布。据此完成下列各题。

6.如仅考虑光合有效辐射,我国农业生产潜力最大的地区是

A.长江中下游平原 B.四川盆地

C.华北平原D.青藏高原

7.乙地PAR值高于甲地的主要原因是

A.纬度高B.植被少

C.地势高D.云雨少

D

D

4

地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示海底储有石油的是

A.① B.② C.③ D.④

A

4

读“地震波速度与地球内部构造图”及“火山喷发图”,完成下列问题。

(1)图中A表示______波,B表示_________波。

(2)D表示__________界面,该面以上C代表_______。

(3)图中F处,地震波A完全消失,地震波B的速度也突然_______,该处称为_______界面,其上下物质状态分别为________和________。

横

纵

莫霍

地壳

下降

古登堡

固态

液态

4

(4)地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( )

A.地震通过地震波向外释放出能量

B.地球的内能主要来自太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

(5)地震发生时,在农田里耕作的农民的感受是( )

A.左右摇晃 B.上下颠簸

C.先左右摇晃,后上下颠簸 D.先上下颠簸,后左右摇晃

A

D