第十三章 轴对称导学案

图片预览

文档简介

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.1.1 轴对称 课型 新授

第1课时 主备教师 上课教师 审核人

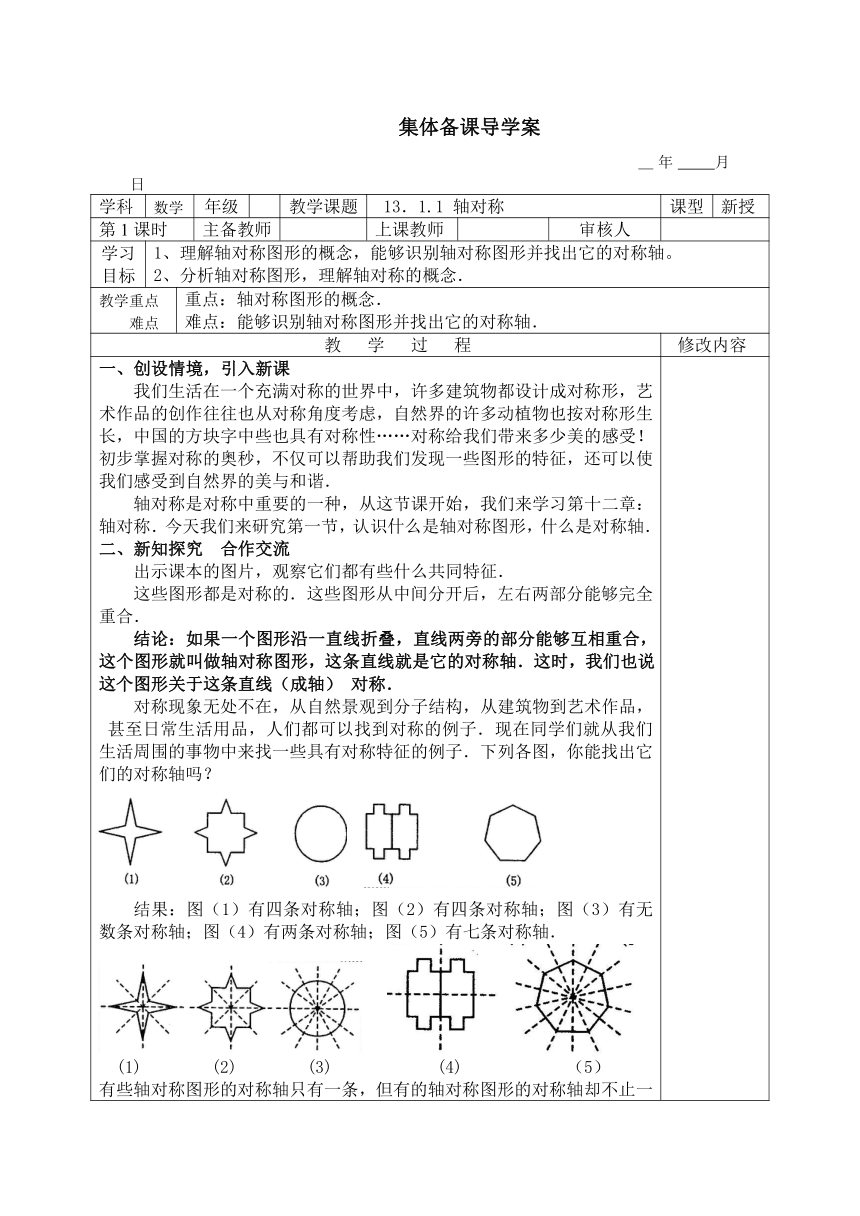

学习目标 1、理解轴对称图形的概念,能够识别轴对称图形并找出它的对称轴。2、分析轴对称图形,理解轴对称的概念.

教学重点 难点 重点:轴对称图形的概念.难点:能够识别轴对称图形并找出它的对称轴.

教 学 过 程 修改内容

我们生活在一个充满对称的世界中,许多建筑物都设计成对称形,艺术作品的创作往往也从对称角度考虑,自然界的许多动植物也按对称形生长,中国的方块字中些也具有对称性……对称给我们带来多少美的感受!初步掌握对称的奥秒,不仅可以帮助我们发现一些图形的特征,还可以使我们感受到自然界的美与和谐.

过程:在硬纸板上画两个成轴对称的图形,再用剪刀将这两个图形剪下来看是否重合.再在硬纸板上画出一个轴对称图形,然后将该图形剪下来,再沿对称轴剪开,看两部分是否能够完全重合.

结论:成轴对称的两个图形全等.如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形,这两个图形全等,并且也是成轴对称的. 轴对称是说两个图形的位置关系,而轴对称图形是说一个具有特殊形状的图形. 轴对称的两个图形和轴对称图形,都要沿某一条直线折叠后重合;如果把轴对称图形沿对称轴分成两部分,那么这两个图形就关于这条直线成轴对称;反过来,如果把两个成轴对称的图形看成一个整体,那么它就是一个轴对称图形.三、新知巩固:课本P60第1、2题四、课堂小结:这节课我们主要认识了轴对称图形,了解了轴对称图形及有关概念,进一步探讨了轴对称的特点,区分了轴对称图形和两个图形成轴对称.回答:五、作业设计:课本P64第1、2、3题

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.1.2 垂直平分线的性质 课型 新授

第2课时 主备教师 上课教师 审核人

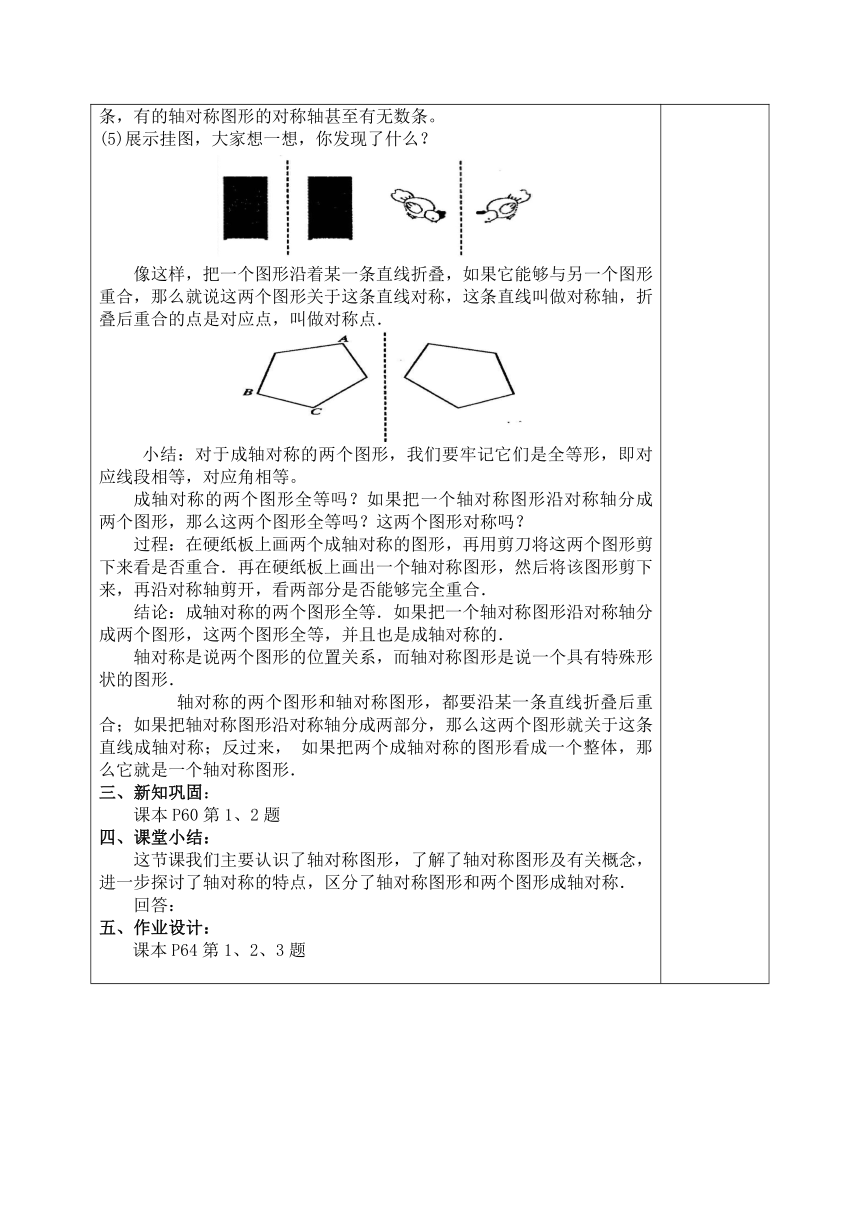

学习目标 1.了解两个图形成轴对称性的性质,了解轴对称图形的性质.2.探究线段垂直平分线的性质.3.经历探索轴对称图形性质的过程,进一步体验轴对称的特点,发展空间观察.

教学重点 难点 教学重点; 1.轴对称的性质. 2.线段垂直平分线的性质.教学难点: 体验轴对称的特征.

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境,引入新课 上节课我们共同探讨了轴对称图形,知道现实生活中由于有轴对称图形,而使得世界非常美丽.那么大家想一想,什么样的图形是轴对称图形呢? 今天继续来研究轴对称的性质.二、新知探究 合作交流观看投影并思考: 如图,△ABC和△A′B′C′关于直线MN对称,点A′、B′、C′分别是点A、B、C的对称点,线段AA′、BB′、CC′与直线MN有什么关系? 图中A、A′是对称点,AA′与MN垂直,BB′和CC′也与MN垂直. AA′、BB′和CC′与MN除了垂直以外还有什么关系吗? △ABC与△A′B′C′关于直线MN对称,点A′、B′、C′分别是点A、B、C的对称点,设AA′交对称轴MN于点P,将△ABC和△A′B′C′沿MN对折后,点A与A′重合,于是有AP=A′P,∠MPA=∠MPA′=90°.所以AA′、BB′和CC′与MN除了垂直以外,MN还经过线段AA′、BB′和CC′的中点. 对称轴所在直线经过对称点所连线段的中点,并且垂直于这条线段.我们把经过线段中点并且垂直于这条线段的直线,叫做这条线段的垂直平分线. 下面我们来探究线段垂直平分线的性质. [探究1]如下图.木条L与AB钉在一起,L垂直平分AB,P1,P2,P3,…是L上的点,分别量一量点P1,P2,P3,…到A与B的距离,你有什么发现? 1.用平面图将上述问题进行转化,先作出线段AB,过AB中点作AB的垂直平分线L,在L上取P1、P2、P3…,连结AP1、AP2、BP1、BP2、CP1、CP2… 2.作好图后,用直尺量出AP1、AP2、BP1、BP2、CP1、CP2…讨论发现什么样的规律. 探究结果: 线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等.即AP1=BP1,AP2=BP2,… [探究2]如右图.用一根木棒和一根弹性均匀的橡皮筋,做一个简易的“弓”,“箭”通过木棒中央的孔射出去,怎么才能保持出箭的方向与木棒垂直呢?为什么? 活动:1.用平面图形将上述问题进行转化.作线段AB,取其中点P,过P作L,在L上取点P1、P2,连结AP1、AP2、BP1、BP2.会有以下两种可能. 2.讨论:要使L与AB垂直,AP1、AP2、BP1、BP2应满足什么条件? 探究过程: 1.如上图甲,若AP1≠BP1,那么沿L将图形折叠后,A与B不可能重合,也就是∠APP1≠∠BPP1,即L与AB不垂直. 2.如上图乙,若AP1=BP1,那么沿L将图形折叠后,A与B恰好重合,就有∠APP1=∠BPP1,即L与AB重合.当AP2=BP2时,亦然. 探究结论: 与一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上.也就是说在[探究2]图中,只要使箭端到弓两端的端点的距离相等,就能保持射出箭的方向与木棒垂直. [师]上述两个探究问题的结果就给出了线段垂直平分线的性质,即:线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等;反过来,与这条线段两个端点距离相等的点都在它的垂直平分线上.所以线段的垂直平分线可以看成是与线段两端点距离相等的所有点的集合.三、新知巩固:课本P62练习 1、2.四、课堂小结: 这节课通过探索轴对称图形对称性的过程,了解了线段的垂直平分线的有关性质,同学们应灵活运用这些性质来解决问题.五、作业设计: 课本P65第4、5、6、7、8题.

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.2.1 作轴对称图形 课型 新授

第3课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1.通过实际操作,了解什么叫做轴对称变换.2.如何作出一个图形关于一条直线的轴对称图形.

教学重点 难点 教学重点:轴对称变换的定义及作图教学难点:利用轴对称进行一些图案设计.

教 学 过 程 修改内容

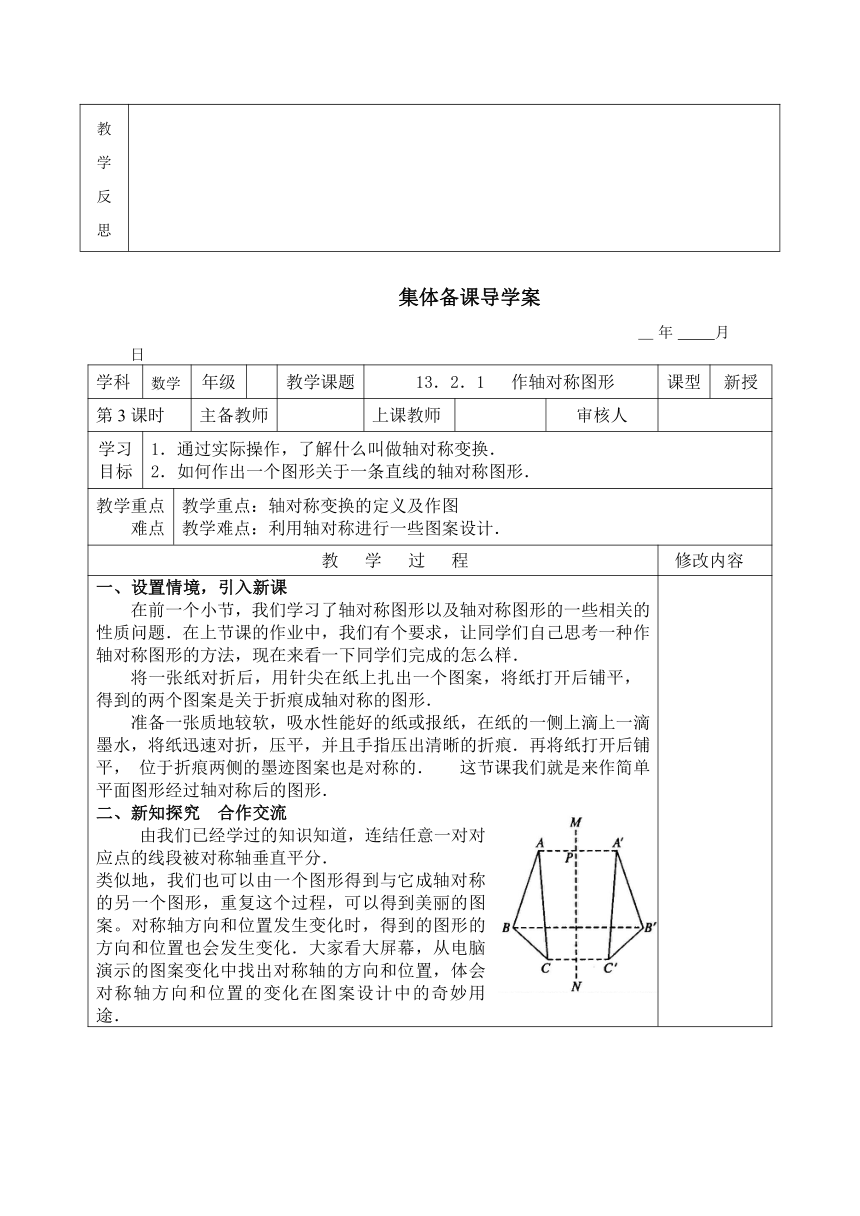

一、设置情境,引入新课 在前一个小节,我们学习了轴对称图形以及轴对称图形的一些相关的性质问题.在上节课的作业中,我们有个要求,让同学们自己思考一种作轴对称图形的方法,现在来看一下同学们完成的怎么样. 将一张纸对折后,用针尖在纸上扎出一个图案,将纸打开后铺平,得到的两个图案是关于折痕成轴对称的图形.准备一张质地较软,吸水性能好的纸或报纸,在纸的一侧上滴上一滴墨水,将纸迅速对折,压平,并且手指压出清晰的折痕.再将纸打开后铺平,位于折痕两侧的墨迹图案也是对称的. 这节课我们就是来作简单平面图形经过轴对称后的图形.二、新知探究 合作交流 由我们已经学过的知识知道,连结任意一对对应点的线段被对称轴垂直平分.类似地,我们也可以由一个图形得到与它成轴对称的另一个图形,重复这个过程,可以得到美丽的图案。对称轴方向和位置发生变化时,得到的图形的方向和位置也会发生变化.大家看大屏幕,从电脑演示的图案变化中找出对称轴的方向和位置,体会对称轴方向和位置的变化在图案设计中的奇妙用途. 下面,同学们自己动手在一张纸上画一个图形,将这张纸折叠描图,再打开看看,得到了什么?改变折痕的位置并重复几次,又得到了什么?同学们互相交流一下. 结论:由一个平面图形呆以得到它关于一条直线L对称的图形,这个图形与原图形的形状、大小完全相同;新图形上的每一点,都是原图形上的某一点关于直线L的对称点;连结任意一对对应点的线段被对称轴垂直平分. 我们把上面由一个平面图形得到它的轴对称图形叫做轴对称变换. 成轴对称的两个图形中的任何一个可以看作由另一个图形经过轴对称变换后得到.一个轴对称图形也可以看作以它的一部分为基础,经轴对称变换扩展而成的. 取一张长30厘米,宽6厘米的纸条,将它每3厘米一段,一正一反像“手风琴”那样折叠起来,并在折叠好的纸上画上字母E,用小刀把画出的字母E挖去,拉开“手风琴”,你就可以得到以字母E为图案的花边.回答下列问题. (1)在你所得的花边中,相邻两个图案有什么关系?相间的两个图案又有什么关系?说说你的理由. (2)如果以相邻两个图案为一组,每一组图案之间有什么关系?三个图案为一组呢?为什么? (3)在上面的活动中,如果先将纸条纵向对折,再折成“手风琴”,然后继续上面的步骤,此时会得到怎样的花边?它是轴对称图形吗?先猜一猜,再做一做.注:为了保证剪开后的纸条保持连结,画出的图案应与折叠线稍远一些.三、新知巩固:课本P68第1、2题 四、课堂小结: 本节课我们主要学习了如何通过轴对称变换来作出一个图形的轴对称图形,并且利用轴对称变换来设计一些美丽的图案.在利用轴对称变换设计图案时,要注意运用对称轴位置和方向的变化,使我们设计出更新疑独特的美丽图案. 五、作业设计: 1、课本P71-72第1、5、6题2、自己设计并制作一个花边.

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.2.2 用坐标表示轴对称 课型 新授

第4课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、能在平面直角坐标系中,写出已知点关于x轴、y轴对称点的坐标,确定轴对称变换前后两个图形中特殊点的位置关系。2、通过用坐标表示轴对称,让学生体会数形结合在解决这些问题上的优点,更加领会这一数学思想。

教学重点 难点 教学重点:归纳出已知点关于x轴、y轴对称点的坐标之间的关系。教学难点:利用转化的思想,探索已知点关于x轴、y轴平行的直线的对称点的坐标。

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境,引入新课1、出示右图:复习轴对称图形的有关性质2、坐标平面内各象限内点的坐标有什么特征?坐标轴上的点的坐标有什么特征?二、新知探究 合作交流1.学生探索:在平面直角坐标系中,画出下列已知点及其对称点,并把坐标填入表格中,思考每对对称点的坐标有什么规律?已知点A(2,-3)B(-1,2)C(-2,5)D(4,0)关于x轴的对称点关于y轴的对称点小结:点(x,y)关于x轴对称的点的坐标(x,-y);点(x,y)关于y轴对称的点的坐标(-x,y);点(x,y)关于原点对称的点的坐标(-x,-y)2.【例题1】 四边形ABCD的四个顶点的坐标分别为A(-5,1)、B(-2,1)、C(-2,5)、D(-5,4),分别作出与四边形ABCD关于x轴和y轴对称的图形.(1)分析:利用已知点关于y 轴或x轴对称的点的坐标的规律作图。(2)学生画图(3)小结:对于这类问题,只要先求出已知图形中的一些特殊点的对应点的坐标,描出并顺次连接这些特殊点,就可以得到这个图形的轴对称图形.3、【例题2】探究问题分别作出△PQR关于直线x=1(记为m)和直线y=-1(记为n)对称的图形,你能发现它们的对应点的坐标之间分别有什么关系吗?(1)学生画图,由具体的数据,发现它们的对应点的坐标之间的关系(2)若△PQR中P(x,y)关于x=1(记为m)轴对称的点的坐标P (x,y) ,则,y= y。若△PQR中P(x,y)关于y=-1(记为n)轴对称的点的坐标P (x,y) ,则x= x,=n.【师生共同分析】要判断两个点是否关于直线对称,主要看它的横纵坐标的值,再确定关于哪条直线对称,因此确定对称轴是关键。三、新知巩固:课本P70-71第1、3题四、课堂小结: 1、谈谈今天你有什么收获?2、教师点评:解题时,紧紧抓住已知点关于x轴、y轴对称点的坐标之间的关系。弄清规律以后就可以轻松答题了。五、作业设计: 1、课本P71-72第2、3、4、7题

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.1 等腰三角形(1) 课型 新授

第5课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1.掌握等腰三角形的概念,理解等腰三角形的性质并能进行简单的应用。 2.引导学生对图形的观察、发展,激发学生的好奇心和求知欲,并在运用数学知识解答问题的活动中获取成功的体验,建立学习的信心。

教学重点 难点 教学重点:等腰三角形的性质及应用。教学难点:等腰三角形三线合一的性质的理解及其应用。

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境 引入新课 在前面的学习中,我们认识了轴对称图形,探究了轴对称的性质,并且能够作出一个简单平面图形关于某一直线的轴对称图形,还能够通过轴对称变换来设计一些美丽的图案.这节课我们就是从轴对称的角度来认识一些我们熟悉的几何图形.来研究:①三角形是轴对称图形吗?②什么样的三角形是轴对称图形? 有的三角形是轴对称图形,有的三角形不是.问题:那什么样的三角形是轴对称图形? 满足轴对称的条件的三角形就是轴对称图形,也就是将三角形沿某一条直线对折后两部分能够完全重合的就是轴对称图形. 我们这节课就来认识一种成轴对称图形的三角形──等腰三角形.二、新知探究 合作交流1、你能自己画一个等腰三角形吗?怎么画出来的? 作一条直线L,在L上取点A,在L外取点B,作出点B关于直线L的对称点C,连结AB、BC、CA,则可得到一个等腰三角形. 等腰三角形的定义:有两条边相等的三角形叫做等腰三角形.相等的两边叫做腰,另一边叫做底边,两腰所夹的角叫做顶角,底边与腰的夹角叫底角.同学们在自己作出的等腰三角形中,注明它的腰、底边、顶角和底角.思考:1.等腰三角形是轴对称图形吗?请找出它的对称轴. 2.等腰三角形的两底角有什么关系? 3.顶角的平分线所在的直线是等腰三角形的对称轴吗? 4.底边上的中线所在的直线是等腰三角形的对称轴吗?底边上的高所在的直线呢? 结论:等腰三角形是轴对称图形.它的对称轴是顶角的平分线所在的直线.因为等腰三角形的两腰相等,所以把这两条腰重合对折三角形便知:等腰三角形是轴对称图形,它的对称轴是顶角的平分线所在的直线. 要求学生把自己做的等腰三角形进行折叠,找出它的对称轴,并看它的两个底角有什么关系. 沿等腰三角形的顶角的平分线对折,发现它两旁的部分互相重合,由此可知这个等腰三角形的两个底角相等,而且还可以知道顶角的平分线既是底边上的中线,也是底边上的高. 由此可以得到等腰三角形的性质: 1.等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”). 2.等腰三角形的顶角平分线,底边上的中线、底边上的高互相重合(通常称作“三线合一”). 你能写出这些证明过程吗?[例1]如图,在△ABC中,AB=AC,点D在AC上,且BD=BC=AD,求:△ABC各角的度数. 分析:根据等边对等角的性质,可得∠A=∠ABD,∠ABC=∠C=∠BDC,再由∠BDC=∠A+∠ABD,就可得到∠ABC=∠C=∠BDC=2∠A.再由三角形内角和为180°,就可求出△ABC的三个内角.把∠A设为x的话,那么∠ABC、∠C都可以用x来表示,这样过程就更简捷. 解:因为AB=AC,BD=BC=AD, 所以∠ABC=∠C=∠BDC. ∠A=∠ABD(等边对等角). 设∠A=x,则 ∠BDC=∠A+∠ABD=2x, 从而∠ABC=∠C=∠BDC=2x. 于是在△ABC中,有 ∠A+∠ABC+∠C=x+2x+2x=180°, 解得x=36°. 在△ABC中,∠A=35°,∠ABC=∠C=72°.三、新知巩固:课本P77第1、2、3题四、课堂小结: 这节课我们主要探讨了等腰三角形的性质,并对性质作了简单的应用.等腰三角形是轴对称图形,它的两个底角相等(等边对等角),等腰三角形的对称轴是它顶角的平分线,并且它的顶角平分线既是底边上的中线,又是底边上的高. 我们通过这节课的学习,首先就是要理解并掌握这些性质,并且能够灵活应用它们.五、作业设计: 课本P81-82第1、2、3、4题.

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.1 等腰三角形(2) 课型 新授

第6课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、理解并掌握等腰三角形的判定定理及推论2、能利用其性质与判定证明线段或角的相等关系.

教学重点 难点 教学重点:等腰三角形的判定定理及推论的运用教学难点:正确区分等腰三角形的判定与性质,能够利用等腰三角形的判定定理证明线段的相等关系.

教 学 过 程 修改内容

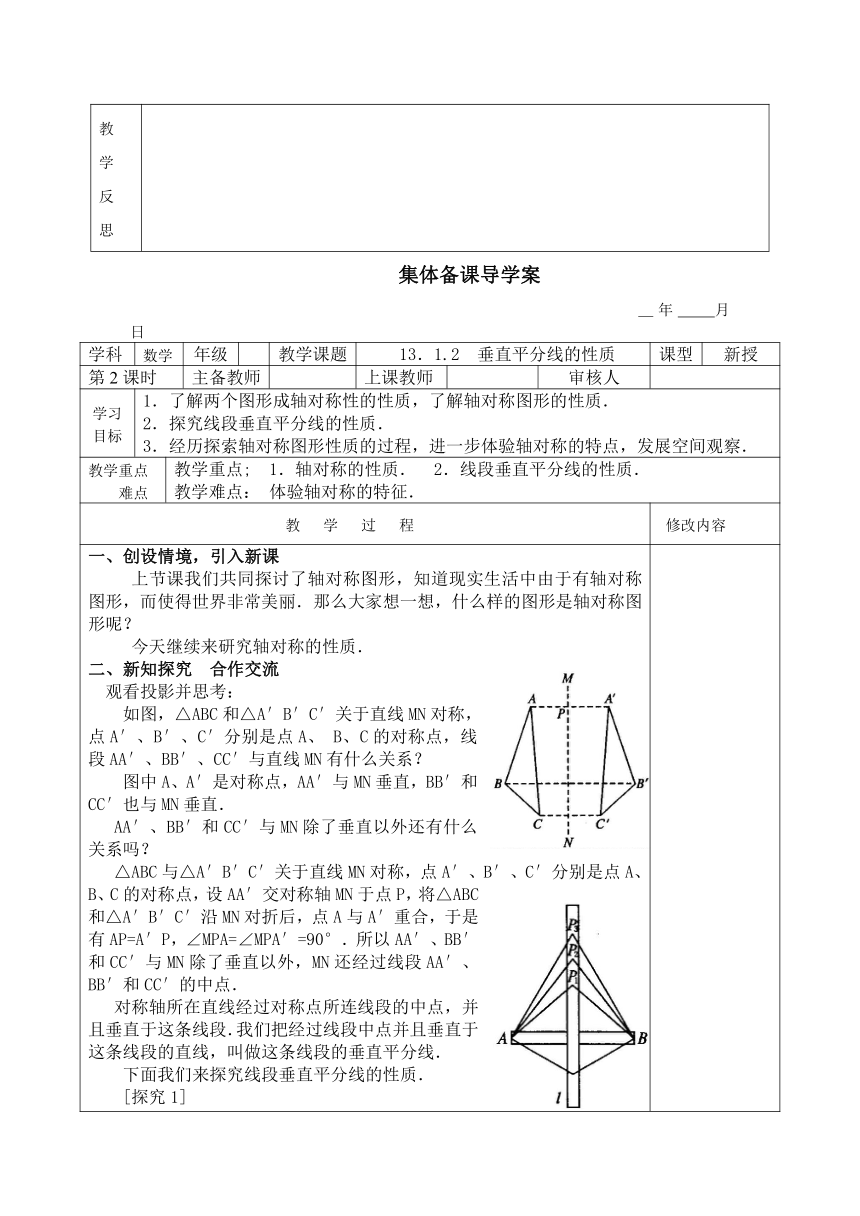

一、复习旧知 引入新课1、等腰三角形有哪些性质?2、怎么用数学语言表示这些性质?二、新知探究 合作交流探究一:等腰三角形的判定方法:由性质定理的题设和结论的变化,引出研究的内容——在△ABC中,苦∠B=∠C,则AB= AC吗?1.引导学生根据图形,写出已知、求证.思考:如何证明(引导学生用多种思路证明其正确性)2、小结,如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等。(简写为“等角对等边” )探究二:【例2】求证:如果三角形的一个外角的平分线平行于三角形的一边,那么这个三角形是等腰三角形。 1、引导学生画图,并写出已知与求证。2、结合图形分析:要证明AB=AC,可以先证明∠____=∠______;由∠1=∠2,所以设法找出∠1、∠2与∠B、∠C之间的关系。3、学生尝试完成证明过程。探究三:【例3】已知等腰三角形底边长为a,底边上的高为h,求作这个等腰三角形。 (1) (2) (3) (4)作法:1、作线段AB=a. 2、作线段AB的垂直平分线MN,与AB交于点D。 3、在MN上取一点C,使DC=h。 4、连接AC、BC,则△ABC就是所求的等腰三角形。三、新知巩固:课本P79第1、2、3题四、课堂小结: 1.判定一个三角形是等腰三角形有几种方法? 2.判定一个三角形是等边三角形有几种方法? 3.等腰三角形的性质定理与判定定理有何关系?4.现在证明线段相等问题,一般应从几方面考虑?五、作业设计:1.如图2,其中△ABC是等腰三角形的是 [ ]2.①如图3,已知△ABC中,AB=AC.∠A=36°,则∠C______(根据什么?). ②如图4,已知△ABC中,∠A=36°,∠C=72°,△ABC是______三角形(根据什么?). ③若已知∠A=36°,∠C=72°,BD平分∠ABC交AC于D,判断图5中等腰三角形有______. ④若已知 AD=4cm,则BC______cm. 3. P56页习题12.3第5、6题

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.2 等边三角形(1) 课型 新授

第7课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、熟识等边三角形的定义、性质及判定。2、在探索等边三角形的性质及判定的过程中培养学生分析问题、解决问题的能力。3、了解等边三角形的对称美,增强对生活的热爱。

教学重点 难点 教学重点:等腰三角形的性质及其判断方法。教学难点:等腰三角形的性质的应用。

教 学 过 程 修改内容

一、复习旧知 引入新课 1.叙述等腰三角形的性质,它是怎么得到的 等腰三角形的两个底角相等,也可以简称“等边对等角”。把等腰三角形对折,折叠两部分是互相重合的,即AB与AC重合,点B与点 C重合,线段BD与CD也重合,所以∠B=∠C。 等腰三角形的顶角平分线,底边上的中线和底边上的高线互相重合,简称“三线合一”。由于AD为等腰三角形的对称轴,所以BD= CD,AD为底边上的中线;∠BAD=∠CAD,AD为顶角平分线,∠ADB=∠ADC=90°,AD又为底边上的高,因此“三线合一”。 2.若等腰三角形的两边长为3和4,则其周长为多少 二、新知探究 合作交流探究一:等边三角形的性质 在等腰三角形中,有一种特殊的情况,就是底边与腰相等,这时,三角形三边都相等。我们把三条边都相等的三角形叫做等边三角形。 等边三角形具有什么性质呢 1.请同学们画一个等边三角形,用量角器量出各个内角的度数,并提出猜想。 你能否用已知的知识,通过推理得到你的猜想是正确的 【等边三角形是特殊的等腰三角形,由等腰三角形等边对等角的性质得到∠A=∠B=C,又由∠A+∠B+∠C=180°,从而推出∠A=∠B=∠C=60°。】结论:等边三角形的三个内角都相等,并且每一个内角都等于600.探究二:等边三角形的判定 猜想一:一个三角形三个内角都相等,这样的三角形是什么三角形? 猜想二:一个等腰三角形的一个内角是600这个三角形是什么三角形?引导学生验证上面的两个猜想:猜想一:已知在△ABC中,∠A=∠B=∠C求证:△ABC是等边三角形。猜想二:已知在△ABC中,∠B=600,AB=AC,求证:△ABC是等边三角形。引导学生写出证明过程。结论: 三个角都相等的三角形是等边三角形。 有一个角是的等腰三角形是等边三角形。【注意用数学语言表示这两个判断方法】探究三:【例4】已知在△ABC是等边三角形,DE//BC,分别交AB、AC于点D、E。求证:△ADE是等边三角形。分析:由DE//BC 可得:∠B=∠ADE,∠C=∠ADE再由等边三角形ABC可得∠A=∠B=∠C=600所以,∠A=∠ADE=∠AED=600 让学生尝试完成证明过程。三、新知巩固:课本P80第1、2、题四、课堂小结:今天你有什么收获?教师点评:由等腰三角形的性质可以推出等边三角形的各角相等,且都为60°。“三线合一”性质在实际应用中,只要推出其中一个结论成立,其他两个结论一样成立,所以关键是寻找其中一个结论成立的条件。五、作业设计:1.判断下列命题,对的打“√”,错的打“×”。 a.等边三角形的角平分线,中线和高互相重合( ) b.有一个角是60°的等腰三角形,其它两个内角也为60°( )2.如图(2),在△ABC中,已知AB=AC,AD为∠BAC的平分线,且∠CAD=25°,求∠ADB和∠B的度数。 3.P83第12、14题。

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.2 等边三角形(2) 课型 新授

第8课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、理解并掌握含300角的直角三角形的性质,兵能利用该性质进行计算与简单的证明。2、在探索含300角的直角三角形的性质的过程中,感受观察、实验猜想、论证地研究几何图形问题的全过程。

教学重点 难点 教学重点:含300角的直角三角形的性质。教学难点:运用含300角的直角三角形的性质解决实际问题。

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境 引入新课 如图,将两个含有300角的直角三角尺,摆放在一起,你能借助这个图形找到Rt△ABC的直角边BC与斜边AB之间的数量关系吗?小组内讨论交流,猜想结论二、新知探究 合作交流探究一:含300角的直角三角形的性质 从整体来看,△ABD是轴对称图形,AC是对称轴。从个体来看,△ABC是△ADC的轴对称图形。因此AB=AD,∠BAD=300+300=600所以,△ABD是一个等边三角形。再由AC⊥BD,可得:即:在直角三角形中,如果一个锐角是,那么它所对的直角边等于斜边的一半。 数学语言表示为: ∵△ABC是直角三角形 ∠BAC=300∴ BC=1/2AB探究二:【例5】如图13.3-9是屋架设计图的一部分,点D是斜梁AB的中点,立柱BC、DE垂直于横梁AC,AB=7.4cm,∠A=300。立柱BC、DE需要多长?解:∵在△ABC中,DE⊥AC BC⊥AC ∠A=300∴BC=1/2AB DE=1/2AD又∵AB=7.4cm∴BC=3.7cm又∵D是AB的中点∴AD=1/2AB=1cm∴DE=1/2AD=1.85cm∴BC=3.7cm,DE=1.85cm三、新知巩固:课本P81练习四、课堂小结:今天你有什么收获?教师点评:本节课主要学习了含300角的直角三角形的性质,值得注意的是这一性质的前提必须是在直角三角形中才能使用。五、作业设计:1、P83第15题。2、等腰三角形的底角为15°,腰长为2a,则腰上的高为 。3、已知:如图,△ABC中,∠ACB=90°,CD是高,∠A=30°. 求证:BD=AB.如图, △ABC为等边三角形,D、E分别是AC、BC上的点,且AD=CE,AE与BD相交于点P,BF⊥AE于点F求证:BP=2PF

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.4课题学习 最短路径问题 课型 新授

第9课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、复习轴对称的知识,会画轴对称图形。2、能够利用轴对称的知识解决实际问题。3、培养同学们自学意思和探究能力。

教学重点 难点 重点:会画轴对称图形。难点:会用轴对称知识解决实际问题。

教 学 过 程 修改内容

一、复习旧知 引入新课(1),同学们以前学过的线段最短问题有哪些?还记得吗?1、 2、 (2),如何做直线外一点关于这条直线的对称点?1、 2、 二、新知探究 合作交流探究一:如图:牧马人从A地出发,到一条笔直的河边L饮马,然后到B地。牧马人到河边什么地方饮马,可使所走的路径最短?作点A或B关于直线L的对称点B′或A′,再连接AB′或BA′与对称轴L的交点即为所求。(证明方法为:三角形两边之和大于第三边)探究二:如图,A和B两地在一条河的两岸,现要在河上造一座桥MN,桥造成在何处可使从A到B的路径AMNB最短?(假定河的两岸是平行的直线,桥要与河垂直) 分析引导:我们可以把河岸看成两条平行线,N为直线b上一个动点,MN垂直于直线b,交直线a于点M,这样问题可以转化成:当点N在直线b的什么位置时AM+MN+NB最小。 解:将AM沿与河岸垂直的方向平移,点M移动到点N,点A移动到点A′,则AA′=MN,AM+NB=A′N+NB.连接A′,B两点的线中,线段A′B最短。因此线段A′B与直线b的交点N的位置即为所求。 能力提升:你能证明为什么点N即为所求的点吗?三、新知巩固:有A、B、C三个村庄,现准备要建一所学校,要求学校到三个村庄的距离相等,请你确定学校的位置。四、课堂小结:今天你有什么收获?在解决最短路径问题时,我们通常利用轴对称、平移等变化把已知问题转化为容易解决的问题,从而作出最短路径的选择。五、作业设计: 课本P93第15题。

教学反思

P

F

E

D

C

B

A

A

B

L

A

B

A′

N

M

A

B

C

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.1.1 轴对称 课型 新授

第1课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、理解轴对称图形的概念,能够识别轴对称图形并找出它的对称轴。2、分析轴对称图形,理解轴对称的概念.

教学重点 难点 重点:轴对称图形的概念.难点:能够识别轴对称图形并找出它的对称轴.

教 学 过 程 修改内容

我们生活在一个充满对称的世界中,许多建筑物都设计成对称形,艺术作品的创作往往也从对称角度考虑,自然界的许多动植物也按对称形生长,中国的方块字中些也具有对称性……对称给我们带来多少美的感受!初步掌握对称的奥秒,不仅可以帮助我们发现一些图形的特征,还可以使我们感受到自然界的美与和谐.

过程:在硬纸板上画两个成轴对称的图形,再用剪刀将这两个图形剪下来看是否重合.再在硬纸板上画出一个轴对称图形,然后将该图形剪下来,再沿对称轴剪开,看两部分是否能够完全重合.

结论:成轴对称的两个图形全等.如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形,这两个图形全等,并且也是成轴对称的. 轴对称是说两个图形的位置关系,而轴对称图形是说一个具有特殊形状的图形. 轴对称的两个图形和轴对称图形,都要沿某一条直线折叠后重合;如果把轴对称图形沿对称轴分成两部分,那么这两个图形就关于这条直线成轴对称;反过来,如果把两个成轴对称的图形看成一个整体,那么它就是一个轴对称图形.三、新知巩固:课本P60第1、2题四、课堂小结:这节课我们主要认识了轴对称图形,了解了轴对称图形及有关概念,进一步探讨了轴对称的特点,区分了轴对称图形和两个图形成轴对称.回答:五、作业设计:课本P64第1、2、3题

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.1.2 垂直平分线的性质 课型 新授

第2课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1.了解两个图形成轴对称性的性质,了解轴对称图形的性质.2.探究线段垂直平分线的性质.3.经历探索轴对称图形性质的过程,进一步体验轴对称的特点,发展空间观察.

教学重点 难点 教学重点; 1.轴对称的性质. 2.线段垂直平分线的性质.教学难点: 体验轴对称的特征.

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境,引入新课 上节课我们共同探讨了轴对称图形,知道现实生活中由于有轴对称图形,而使得世界非常美丽.那么大家想一想,什么样的图形是轴对称图形呢? 今天继续来研究轴对称的性质.二、新知探究 合作交流观看投影并思考: 如图,△ABC和△A′B′C′关于直线MN对称,点A′、B′、C′分别是点A、B、C的对称点,线段AA′、BB′、CC′与直线MN有什么关系? 图中A、A′是对称点,AA′与MN垂直,BB′和CC′也与MN垂直. AA′、BB′和CC′与MN除了垂直以外还有什么关系吗? △ABC与△A′B′C′关于直线MN对称,点A′、B′、C′分别是点A、B、C的对称点,设AA′交对称轴MN于点P,将△ABC和△A′B′C′沿MN对折后,点A与A′重合,于是有AP=A′P,∠MPA=∠MPA′=90°.所以AA′、BB′和CC′与MN除了垂直以外,MN还经过线段AA′、BB′和CC′的中点. 对称轴所在直线经过对称点所连线段的中点,并且垂直于这条线段.我们把经过线段中点并且垂直于这条线段的直线,叫做这条线段的垂直平分线. 下面我们来探究线段垂直平分线的性质. [探究1]如下图.木条L与AB钉在一起,L垂直平分AB,P1,P2,P3,…是L上的点,分别量一量点P1,P2,P3,…到A与B的距离,你有什么发现? 1.用平面图将上述问题进行转化,先作出线段AB,过AB中点作AB的垂直平分线L,在L上取P1、P2、P3…,连结AP1、AP2、BP1、BP2、CP1、CP2… 2.作好图后,用直尺量出AP1、AP2、BP1、BP2、CP1、CP2…讨论发现什么样的规律. 探究结果: 线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等.即AP1=BP1,AP2=BP2,… [探究2]如右图.用一根木棒和一根弹性均匀的橡皮筋,做一个简易的“弓”,“箭”通过木棒中央的孔射出去,怎么才能保持出箭的方向与木棒垂直呢?为什么? 活动:1.用平面图形将上述问题进行转化.作线段AB,取其中点P,过P作L,在L上取点P1、P2,连结AP1、AP2、BP1、BP2.会有以下两种可能. 2.讨论:要使L与AB垂直,AP1、AP2、BP1、BP2应满足什么条件? 探究过程: 1.如上图甲,若AP1≠BP1,那么沿L将图形折叠后,A与B不可能重合,也就是∠APP1≠∠BPP1,即L与AB不垂直. 2.如上图乙,若AP1=BP1,那么沿L将图形折叠后,A与B恰好重合,就有∠APP1=∠BPP1,即L与AB重合.当AP2=BP2时,亦然. 探究结论: 与一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上.也就是说在[探究2]图中,只要使箭端到弓两端的端点的距离相等,就能保持射出箭的方向与木棒垂直. [师]上述两个探究问题的结果就给出了线段垂直平分线的性质,即:线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等;反过来,与这条线段两个端点距离相等的点都在它的垂直平分线上.所以线段的垂直平分线可以看成是与线段两端点距离相等的所有点的集合.三、新知巩固:课本P62练习 1、2.四、课堂小结: 这节课通过探索轴对称图形对称性的过程,了解了线段的垂直平分线的有关性质,同学们应灵活运用这些性质来解决问题.五、作业设计: 课本P65第4、5、6、7、8题.

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.2.1 作轴对称图形 课型 新授

第3课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1.通过实际操作,了解什么叫做轴对称变换.2.如何作出一个图形关于一条直线的轴对称图形.

教学重点 难点 教学重点:轴对称变换的定义及作图教学难点:利用轴对称进行一些图案设计.

教 学 过 程 修改内容

一、设置情境,引入新课 在前一个小节,我们学习了轴对称图形以及轴对称图形的一些相关的性质问题.在上节课的作业中,我们有个要求,让同学们自己思考一种作轴对称图形的方法,现在来看一下同学们完成的怎么样. 将一张纸对折后,用针尖在纸上扎出一个图案,将纸打开后铺平,得到的两个图案是关于折痕成轴对称的图形.准备一张质地较软,吸水性能好的纸或报纸,在纸的一侧上滴上一滴墨水,将纸迅速对折,压平,并且手指压出清晰的折痕.再将纸打开后铺平,位于折痕两侧的墨迹图案也是对称的. 这节课我们就是来作简单平面图形经过轴对称后的图形.二、新知探究 合作交流 由我们已经学过的知识知道,连结任意一对对应点的线段被对称轴垂直平分.类似地,我们也可以由一个图形得到与它成轴对称的另一个图形,重复这个过程,可以得到美丽的图案。对称轴方向和位置发生变化时,得到的图形的方向和位置也会发生变化.大家看大屏幕,从电脑演示的图案变化中找出对称轴的方向和位置,体会对称轴方向和位置的变化在图案设计中的奇妙用途. 下面,同学们自己动手在一张纸上画一个图形,将这张纸折叠描图,再打开看看,得到了什么?改变折痕的位置并重复几次,又得到了什么?同学们互相交流一下. 结论:由一个平面图形呆以得到它关于一条直线L对称的图形,这个图形与原图形的形状、大小完全相同;新图形上的每一点,都是原图形上的某一点关于直线L的对称点;连结任意一对对应点的线段被对称轴垂直平分. 我们把上面由一个平面图形得到它的轴对称图形叫做轴对称变换. 成轴对称的两个图形中的任何一个可以看作由另一个图形经过轴对称变换后得到.一个轴对称图形也可以看作以它的一部分为基础,经轴对称变换扩展而成的. 取一张长30厘米,宽6厘米的纸条,将它每3厘米一段,一正一反像“手风琴”那样折叠起来,并在折叠好的纸上画上字母E,用小刀把画出的字母E挖去,拉开“手风琴”,你就可以得到以字母E为图案的花边.回答下列问题. (1)在你所得的花边中,相邻两个图案有什么关系?相间的两个图案又有什么关系?说说你的理由. (2)如果以相邻两个图案为一组,每一组图案之间有什么关系?三个图案为一组呢?为什么? (3)在上面的活动中,如果先将纸条纵向对折,再折成“手风琴”,然后继续上面的步骤,此时会得到怎样的花边?它是轴对称图形吗?先猜一猜,再做一做.注:为了保证剪开后的纸条保持连结,画出的图案应与折叠线稍远一些.三、新知巩固:课本P68第1、2题 四、课堂小结: 本节课我们主要学习了如何通过轴对称变换来作出一个图形的轴对称图形,并且利用轴对称变换来设计一些美丽的图案.在利用轴对称变换设计图案时,要注意运用对称轴位置和方向的变化,使我们设计出更新疑独特的美丽图案. 五、作业设计: 1、课本P71-72第1、5、6题2、自己设计并制作一个花边.

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.2.2 用坐标表示轴对称 课型 新授

第4课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、能在平面直角坐标系中,写出已知点关于x轴、y轴对称点的坐标,确定轴对称变换前后两个图形中特殊点的位置关系。2、通过用坐标表示轴对称,让学生体会数形结合在解决这些问题上的优点,更加领会这一数学思想。

教学重点 难点 教学重点:归纳出已知点关于x轴、y轴对称点的坐标之间的关系。教学难点:利用转化的思想,探索已知点关于x轴、y轴平行的直线的对称点的坐标。

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境,引入新课1、出示右图:复习轴对称图形的有关性质2、坐标平面内各象限内点的坐标有什么特征?坐标轴上的点的坐标有什么特征?二、新知探究 合作交流1.学生探索:在平面直角坐标系中,画出下列已知点及其对称点,并把坐标填入表格中,思考每对对称点的坐标有什么规律?已知点A(2,-3)B(-1,2)C(-2,5)D(4,0)关于x轴的对称点关于y轴的对称点小结:点(x,y)关于x轴对称的点的坐标(x,-y);点(x,y)关于y轴对称的点的坐标(-x,y);点(x,y)关于原点对称的点的坐标(-x,-y)2.【例题1】 四边形ABCD的四个顶点的坐标分别为A(-5,1)、B(-2,1)、C(-2,5)、D(-5,4),分别作出与四边形ABCD关于x轴和y轴对称的图形.(1)分析:利用已知点关于y 轴或x轴对称的点的坐标的规律作图。(2)学生画图(3)小结:对于这类问题,只要先求出已知图形中的一些特殊点的对应点的坐标,描出并顺次连接这些特殊点,就可以得到这个图形的轴对称图形.3、【例题2】探究问题分别作出△PQR关于直线x=1(记为m)和直线y=-1(记为n)对称的图形,你能发现它们的对应点的坐标之间分别有什么关系吗?(1)学生画图,由具体的数据,发现它们的对应点的坐标之间的关系(2)若△PQR中P(x,y)关于x=1(记为m)轴对称的点的坐标P (x,y) ,则,y= y。若△PQR中P(x,y)关于y=-1(记为n)轴对称的点的坐标P (x,y) ,则x= x,=n.【师生共同分析】要判断两个点是否关于直线对称,主要看它的横纵坐标的值,再确定关于哪条直线对称,因此确定对称轴是关键。三、新知巩固:课本P70-71第1、3题四、课堂小结: 1、谈谈今天你有什么收获?2、教师点评:解题时,紧紧抓住已知点关于x轴、y轴对称点的坐标之间的关系。弄清规律以后就可以轻松答题了。五、作业设计: 1、课本P71-72第2、3、4、7题

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.1 等腰三角形(1) 课型 新授

第5课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1.掌握等腰三角形的概念,理解等腰三角形的性质并能进行简单的应用。 2.引导学生对图形的观察、发展,激发学生的好奇心和求知欲,并在运用数学知识解答问题的活动中获取成功的体验,建立学习的信心。

教学重点 难点 教学重点:等腰三角形的性质及应用。教学难点:等腰三角形三线合一的性质的理解及其应用。

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境 引入新课 在前面的学习中,我们认识了轴对称图形,探究了轴对称的性质,并且能够作出一个简单平面图形关于某一直线的轴对称图形,还能够通过轴对称变换来设计一些美丽的图案.这节课我们就是从轴对称的角度来认识一些我们熟悉的几何图形.来研究:①三角形是轴对称图形吗?②什么样的三角形是轴对称图形? 有的三角形是轴对称图形,有的三角形不是.问题:那什么样的三角形是轴对称图形? 满足轴对称的条件的三角形就是轴对称图形,也就是将三角形沿某一条直线对折后两部分能够完全重合的就是轴对称图形. 我们这节课就来认识一种成轴对称图形的三角形──等腰三角形.二、新知探究 合作交流1、你能自己画一个等腰三角形吗?怎么画出来的? 作一条直线L,在L上取点A,在L外取点B,作出点B关于直线L的对称点C,连结AB、BC、CA,则可得到一个等腰三角形. 等腰三角形的定义:有两条边相等的三角形叫做等腰三角形.相等的两边叫做腰,另一边叫做底边,两腰所夹的角叫做顶角,底边与腰的夹角叫底角.同学们在自己作出的等腰三角形中,注明它的腰、底边、顶角和底角.思考:1.等腰三角形是轴对称图形吗?请找出它的对称轴. 2.等腰三角形的两底角有什么关系? 3.顶角的平分线所在的直线是等腰三角形的对称轴吗? 4.底边上的中线所在的直线是等腰三角形的对称轴吗?底边上的高所在的直线呢? 结论:等腰三角形是轴对称图形.它的对称轴是顶角的平分线所在的直线.因为等腰三角形的两腰相等,所以把这两条腰重合对折三角形便知:等腰三角形是轴对称图形,它的对称轴是顶角的平分线所在的直线. 要求学生把自己做的等腰三角形进行折叠,找出它的对称轴,并看它的两个底角有什么关系. 沿等腰三角形的顶角的平分线对折,发现它两旁的部分互相重合,由此可知这个等腰三角形的两个底角相等,而且还可以知道顶角的平分线既是底边上的中线,也是底边上的高. 由此可以得到等腰三角形的性质: 1.等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”). 2.等腰三角形的顶角平分线,底边上的中线、底边上的高互相重合(通常称作“三线合一”). 你能写出这些证明过程吗?[例1]如图,在△ABC中,AB=AC,点D在AC上,且BD=BC=AD,求:△ABC各角的度数. 分析:根据等边对等角的性质,可得∠A=∠ABD,∠ABC=∠C=∠BDC,再由∠BDC=∠A+∠ABD,就可得到∠ABC=∠C=∠BDC=2∠A.再由三角形内角和为180°,就可求出△ABC的三个内角.把∠A设为x的话,那么∠ABC、∠C都可以用x来表示,这样过程就更简捷. 解:因为AB=AC,BD=BC=AD, 所以∠ABC=∠C=∠BDC. ∠A=∠ABD(等边对等角). 设∠A=x,则 ∠BDC=∠A+∠ABD=2x, 从而∠ABC=∠C=∠BDC=2x. 于是在△ABC中,有 ∠A+∠ABC+∠C=x+2x+2x=180°, 解得x=36°. 在△ABC中,∠A=35°,∠ABC=∠C=72°.三、新知巩固:课本P77第1、2、3题四、课堂小结: 这节课我们主要探讨了等腰三角形的性质,并对性质作了简单的应用.等腰三角形是轴对称图形,它的两个底角相等(等边对等角),等腰三角形的对称轴是它顶角的平分线,并且它的顶角平分线既是底边上的中线,又是底边上的高. 我们通过这节课的学习,首先就是要理解并掌握这些性质,并且能够灵活应用它们.五、作业设计: 课本P81-82第1、2、3、4题.

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.1 等腰三角形(2) 课型 新授

第6课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、理解并掌握等腰三角形的判定定理及推论2、能利用其性质与判定证明线段或角的相等关系.

教学重点 难点 教学重点:等腰三角形的判定定理及推论的运用教学难点:正确区分等腰三角形的判定与性质,能够利用等腰三角形的判定定理证明线段的相等关系.

教 学 过 程 修改内容

一、复习旧知 引入新课1、等腰三角形有哪些性质?2、怎么用数学语言表示这些性质?二、新知探究 合作交流探究一:等腰三角形的判定方法:由性质定理的题设和结论的变化,引出研究的内容——在△ABC中,苦∠B=∠C,则AB= AC吗?1.引导学生根据图形,写出已知、求证.思考:如何证明(引导学生用多种思路证明其正确性)2、小结,如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等。(简写为“等角对等边” )探究二:【例2】求证:如果三角形的一个外角的平分线平行于三角形的一边,那么这个三角形是等腰三角形。 1、引导学生画图,并写出已知与求证。2、结合图形分析:要证明AB=AC,可以先证明∠____=∠______;由∠1=∠2,所以设法找出∠1、∠2与∠B、∠C之间的关系。3、学生尝试完成证明过程。探究三:【例3】已知等腰三角形底边长为a,底边上的高为h,求作这个等腰三角形。 (1) (2) (3) (4)作法:1、作线段AB=a. 2、作线段AB的垂直平分线MN,与AB交于点D。 3、在MN上取一点C,使DC=h。 4、连接AC、BC,则△ABC就是所求的等腰三角形。三、新知巩固:课本P79第1、2、3题四、课堂小结: 1.判定一个三角形是等腰三角形有几种方法? 2.判定一个三角形是等边三角形有几种方法? 3.等腰三角形的性质定理与判定定理有何关系?4.现在证明线段相等问题,一般应从几方面考虑?五、作业设计:1.如图2,其中△ABC是等腰三角形的是 [ ]2.①如图3,已知△ABC中,AB=AC.∠A=36°,则∠C______(根据什么?). ②如图4,已知△ABC中,∠A=36°,∠C=72°,△ABC是______三角形(根据什么?). ③若已知∠A=36°,∠C=72°,BD平分∠ABC交AC于D,判断图5中等腰三角形有______. ④若已知 AD=4cm,则BC______cm. 3. P56页习题12.3第5、6题

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.2 等边三角形(1) 课型 新授

第7课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、熟识等边三角形的定义、性质及判定。2、在探索等边三角形的性质及判定的过程中培养学生分析问题、解决问题的能力。3、了解等边三角形的对称美,增强对生活的热爱。

教学重点 难点 教学重点:等腰三角形的性质及其判断方法。教学难点:等腰三角形的性质的应用。

教 学 过 程 修改内容

一、复习旧知 引入新课 1.叙述等腰三角形的性质,它是怎么得到的 等腰三角形的两个底角相等,也可以简称“等边对等角”。把等腰三角形对折,折叠两部分是互相重合的,即AB与AC重合,点B与点 C重合,线段BD与CD也重合,所以∠B=∠C。 等腰三角形的顶角平分线,底边上的中线和底边上的高线互相重合,简称“三线合一”。由于AD为等腰三角形的对称轴,所以BD= CD,AD为底边上的中线;∠BAD=∠CAD,AD为顶角平分线,∠ADB=∠ADC=90°,AD又为底边上的高,因此“三线合一”。 2.若等腰三角形的两边长为3和4,则其周长为多少 二、新知探究 合作交流探究一:等边三角形的性质 在等腰三角形中,有一种特殊的情况,就是底边与腰相等,这时,三角形三边都相等。我们把三条边都相等的三角形叫做等边三角形。 等边三角形具有什么性质呢 1.请同学们画一个等边三角形,用量角器量出各个内角的度数,并提出猜想。 你能否用已知的知识,通过推理得到你的猜想是正确的 【等边三角形是特殊的等腰三角形,由等腰三角形等边对等角的性质得到∠A=∠B=C,又由∠A+∠B+∠C=180°,从而推出∠A=∠B=∠C=60°。】结论:等边三角形的三个内角都相等,并且每一个内角都等于600.探究二:等边三角形的判定 猜想一:一个三角形三个内角都相等,这样的三角形是什么三角形? 猜想二:一个等腰三角形的一个内角是600这个三角形是什么三角形?引导学生验证上面的两个猜想:猜想一:已知在△ABC中,∠A=∠B=∠C求证:△ABC是等边三角形。猜想二:已知在△ABC中,∠B=600,AB=AC,求证:△ABC是等边三角形。引导学生写出证明过程。结论: 三个角都相等的三角形是等边三角形。 有一个角是的等腰三角形是等边三角形。【注意用数学语言表示这两个判断方法】探究三:【例4】已知在△ABC是等边三角形,DE//BC,分别交AB、AC于点D、E。求证:△ADE是等边三角形。分析:由DE//BC 可得:∠B=∠ADE,∠C=∠ADE再由等边三角形ABC可得∠A=∠B=∠C=600所以,∠A=∠ADE=∠AED=600 让学生尝试完成证明过程。三、新知巩固:课本P80第1、2、题四、课堂小结:今天你有什么收获?教师点评:由等腰三角形的性质可以推出等边三角形的各角相等,且都为60°。“三线合一”性质在实际应用中,只要推出其中一个结论成立,其他两个结论一样成立,所以关键是寻找其中一个结论成立的条件。五、作业设计:1.判断下列命题,对的打“√”,错的打“×”。 a.等边三角形的角平分线,中线和高互相重合( ) b.有一个角是60°的等腰三角形,其它两个内角也为60°( )2.如图(2),在△ABC中,已知AB=AC,AD为∠BAC的平分线,且∠CAD=25°,求∠ADB和∠B的度数。 3.P83第12、14题。

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.3.2 等边三角形(2) 课型 新授

第8课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、理解并掌握含300角的直角三角形的性质,兵能利用该性质进行计算与简单的证明。2、在探索含300角的直角三角形的性质的过程中,感受观察、实验猜想、论证地研究几何图形问题的全过程。

教学重点 难点 教学重点:含300角的直角三角形的性质。教学难点:运用含300角的直角三角形的性质解决实际问题。

教 学 过 程 修改内容

一、创设情境 引入新课 如图,将两个含有300角的直角三角尺,摆放在一起,你能借助这个图形找到Rt△ABC的直角边BC与斜边AB之间的数量关系吗?小组内讨论交流,猜想结论二、新知探究 合作交流探究一:含300角的直角三角形的性质 从整体来看,△ABD是轴对称图形,AC是对称轴。从个体来看,△ABC是△ADC的轴对称图形。因此AB=AD,∠BAD=300+300=600所以,△ABD是一个等边三角形。再由AC⊥BD,可得:即:在直角三角形中,如果一个锐角是,那么它所对的直角边等于斜边的一半。 数学语言表示为: ∵△ABC是直角三角形 ∠BAC=300∴ BC=1/2AB探究二:【例5】如图13.3-9是屋架设计图的一部分,点D是斜梁AB的中点,立柱BC、DE垂直于横梁AC,AB=7.4cm,∠A=300。立柱BC、DE需要多长?解:∵在△ABC中,DE⊥AC BC⊥AC ∠A=300∴BC=1/2AB DE=1/2AD又∵AB=7.4cm∴BC=3.7cm又∵D是AB的中点∴AD=1/2AB=1cm∴DE=1/2AD=1.85cm∴BC=3.7cm,DE=1.85cm三、新知巩固:课本P81练习四、课堂小结:今天你有什么收获?教师点评:本节课主要学习了含300角的直角三角形的性质,值得注意的是这一性质的前提必须是在直角三角形中才能使用。五、作业设计:1、P83第15题。2、等腰三角形的底角为15°,腰长为2a,则腰上的高为 。3、已知:如图,△ABC中,∠ACB=90°,CD是高,∠A=30°. 求证:BD=AB.如图, △ABC为等边三角形,D、E分别是AC、BC上的点,且AD=CE,AE与BD相交于点P,BF⊥AE于点F求证:BP=2PF

教学反思

集体备课导学案

_年 月 日

学科 数学 年级 教学课题 13.4课题学习 最短路径问题 课型 新授

第9课时 主备教师 上课教师 审核人

学习目标 1、复习轴对称的知识,会画轴对称图形。2、能够利用轴对称的知识解决实际问题。3、培养同学们自学意思和探究能力。

教学重点 难点 重点:会画轴对称图形。难点:会用轴对称知识解决实际问题。

教 学 过 程 修改内容

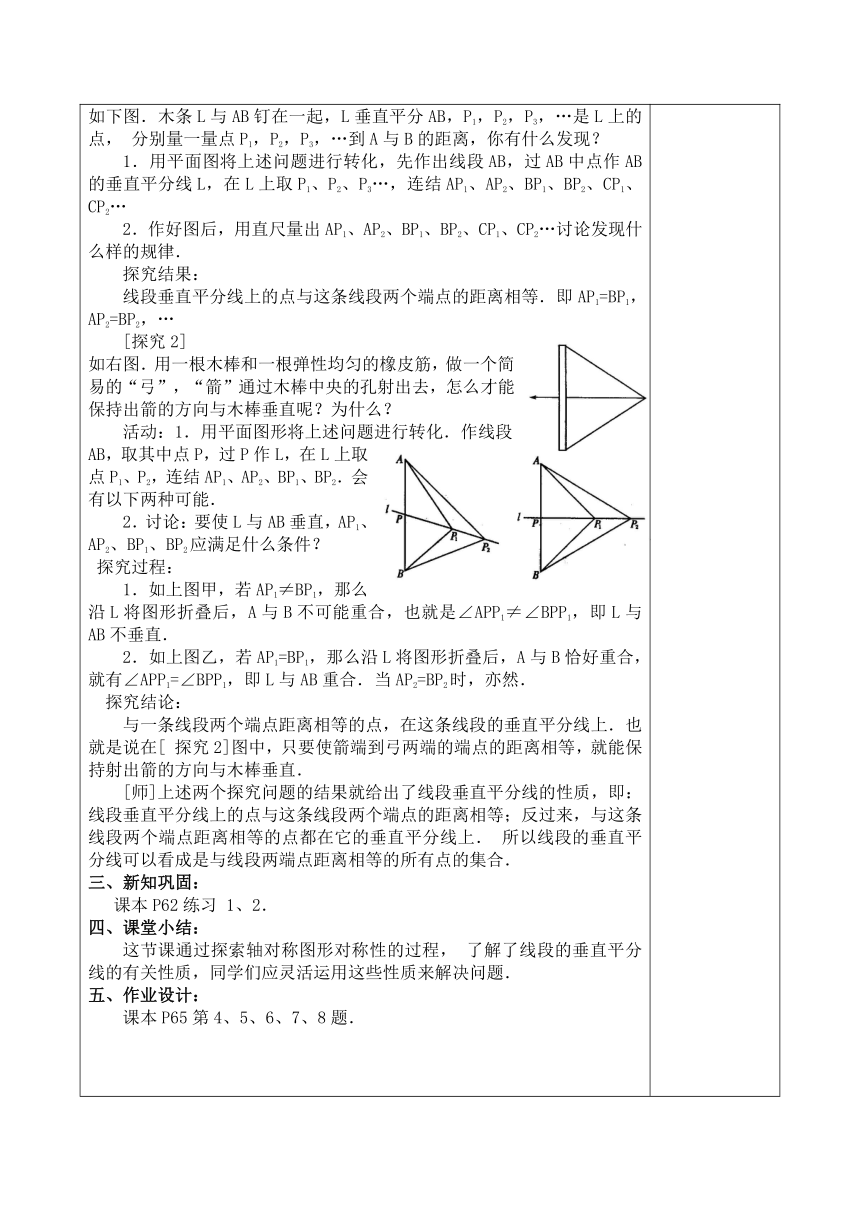

一、复习旧知 引入新课(1),同学们以前学过的线段最短问题有哪些?还记得吗?1、 2、 (2),如何做直线外一点关于这条直线的对称点?1、 2、 二、新知探究 合作交流探究一:如图:牧马人从A地出发,到一条笔直的河边L饮马,然后到B地。牧马人到河边什么地方饮马,可使所走的路径最短?作点A或B关于直线L的对称点B′或A′,再连接AB′或BA′与对称轴L的交点即为所求。(证明方法为:三角形两边之和大于第三边)探究二:如图,A和B两地在一条河的两岸,现要在河上造一座桥MN,桥造成在何处可使从A到B的路径AMNB最短?(假定河的两岸是平行的直线,桥要与河垂直) 分析引导:我们可以把河岸看成两条平行线,N为直线b上一个动点,MN垂直于直线b,交直线a于点M,这样问题可以转化成:当点N在直线b的什么位置时AM+MN+NB最小。 解:将AM沿与河岸垂直的方向平移,点M移动到点N,点A移动到点A′,则AA′=MN,AM+NB=A′N+NB.连接A′,B两点的线中,线段A′B最短。因此线段A′B与直线b的交点N的位置即为所求。 能力提升:你能证明为什么点N即为所求的点吗?三、新知巩固:有A、B、C三个村庄,现准备要建一所学校,要求学校到三个村庄的距离相等,请你确定学校的位置。四、课堂小结:今天你有什么收获?在解决最短路径问题时,我们通常利用轴对称、平移等变化把已知问题转化为容易解决的问题,从而作出最短路径的选择。五、作业设计: 课本P93第15题。

教学反思

P

F

E

D

C

B

A

A

B

L

A

B

A′

N

M

A

B

C