第13课 当代中国的民族政策 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 当代中国的民族政策 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-31 11:01:25 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第13课 当代中国的民族政策

国家制度与社会治理

第四单元

民族关系与国家关系

课程标准

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

一、民族区域自治制度的建立

二、民族区域自治制度的发展

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

概念阐释

是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。

【民族政策】

民族政策 民族区域自治制度

【民族区域自治制度】

是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,自主地管理本民族、本地区的内部事务,行使当家做主权利的制度。民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱;各民族共同繁荣是我国民族政策的基本原则和总目标,体现了社会主义的本质要求,是实现民族平等和民族团结的物质基础和根本保障。

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

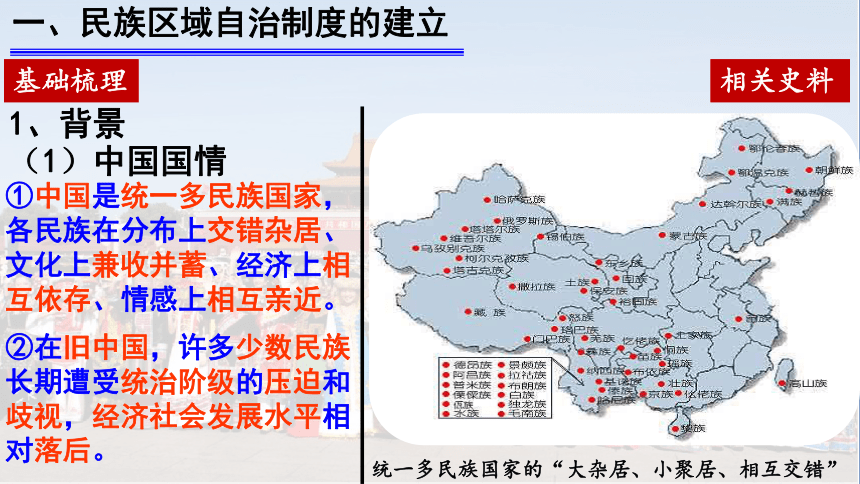

1、背景

①中国是统一多民族国家,各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近。

相关史料

②在旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,经济社会发展水平相对落后。

(1)中国国情

统一多民族国家的“大杂居、小聚居、相互交错”

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

1、背景

相关史料

在长期的历史发展过程中,各民族逐渐形成你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

(2)历史传统

对于一个多民族国家来说,采取什么样的国家结构形式来处理国内民族问题,关乎国家的长治久安和各民族的前途命运。

(3)现实选择

统一多民族国家的“多元一体”格局

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

1、背景

相关史料

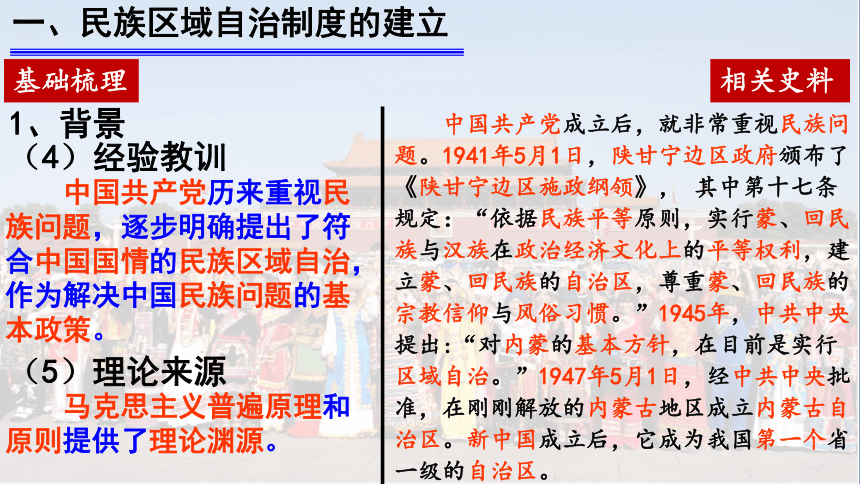

中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

(4)经验教训

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

马克思主义普遍原理和原则提供了理论渊源。

(5)理论来源

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

2、建立

①1947年5月1日,经中共中央批准,在内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

相关史料

②新中国成立后,根据《中华人民共和国宪法》,新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区先后成立。此外,还成立了一批自治州、自治县(旗)。

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

3、实行民族区域自治的法律依据

①1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。

相关史料

②1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治;各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。

《共同纲领》

《中华人民共和国宪法》

二、民族区域自治制度的发展

基础梳理

1、发展历程

时 间 概 况

十一届三中全会后

1984年

1990年

1997年

全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健康发展。

《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

根据教材74—75页的内容,结合所学填写表格。

二、民族区域自治制度的发展

基础梳理

2、意义

相关史料

我国自古以来就是统一的多民族国家,在几千年的交往融合中团结合作,这样的团结合作在社会主义建设时期通过民族区域自治制度的实施,更得到了进一步的加强。……民族区域自治享有国家赋予的双重权利,各族人民既可以选举全国人民代表又可以选举地方人大代表管理本民族的地方事务。 ——马寅《中国少数民族》

少数民族和民族地区经济社会发展,直接关系到我国整个现代化建设目标的顺利实现。民族地区的现代化同全国其他地区的现代化,少数民族的振兴同整个中华民族的振兴,是密不可分、互相促进的。

——马寅《中国少数民族》

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族的合法权益。

②有利于巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体的思想基础。

③有利于实现民族地区经济社会事业加快发展。

《民族区域自治法》下自治区的自治权

合作探究

材料一:第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。

材料二:第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行。

材料三:第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划。

材料四:第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程。

立法自治权

变通执行权

经济自治权

文化管理自治权

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

基础梳理

1、中共十八大以来

党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

相关史料

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

基础梳理

2、中共十九大以来

中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

相关史料

铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

基础梳理

2、中共十九大以来

党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

相关史料

威胁国家统一民族团结的因素

知识拓展

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

本课小结

一、民族区域自治制度的建立

中国当代的民族政策

二、民族区域自治制度的发展

1、背景

2、建立

1、发展历程

2、意义

3、实行民族区域自治的法律依据

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1、中共十八大以来

2、中共十九大以来

第13课 当代中国的民族政策

国家制度与社会治理

第四单元

民族关系与国家关系

课程标准

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

一、民族区域自治制度的建立

二、民族区域自治制度的发展

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

概念阐释

是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。

【民族政策】

民族政策 民族区域自治制度

【民族区域自治制度】

是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,自主地管理本民族、本地区的内部事务,行使当家做主权利的制度。民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱;各民族共同繁荣是我国民族政策的基本原则和总目标,体现了社会主义的本质要求,是实现民族平等和民族团结的物质基础和根本保障。

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

1、背景

①中国是统一多民族国家,各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近。

相关史料

②在旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,经济社会发展水平相对落后。

(1)中国国情

统一多民族国家的“大杂居、小聚居、相互交错”

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

1、背景

相关史料

在长期的历史发展过程中,各民族逐渐形成你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

(2)历史传统

对于一个多民族国家来说,采取什么样的国家结构形式来处理国内民族问题,关乎国家的长治久安和各民族的前途命运。

(3)现实选择

统一多民族国家的“多元一体”格局

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

1、背景

相关史料

中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

(4)经验教训

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

马克思主义普遍原理和原则提供了理论渊源。

(5)理论来源

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

2、建立

①1947年5月1日,经中共中央批准,在内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

相关史料

②新中国成立后,根据《中华人民共和国宪法》,新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区先后成立。此外,还成立了一批自治州、自治县(旗)。

一、民族区域自治制度的建立

基础梳理

3、实行民族区域自治的法律依据

①1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。

相关史料

②1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治;各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。

《共同纲领》

《中华人民共和国宪法》

二、民族区域自治制度的发展

基础梳理

1、发展历程

时 间 概 况

十一届三中全会后

1984年

1990年

1997年

全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健康发展。

《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

根据教材74—75页的内容,结合所学填写表格。

二、民族区域自治制度的发展

基础梳理

2、意义

相关史料

我国自古以来就是统一的多民族国家,在几千年的交往融合中团结合作,这样的团结合作在社会主义建设时期通过民族区域自治制度的实施,更得到了进一步的加强。……民族区域自治享有国家赋予的双重权利,各族人民既可以选举全国人民代表又可以选举地方人大代表管理本民族的地方事务。 ——马寅《中国少数民族》

少数民族和民族地区经济社会发展,直接关系到我国整个现代化建设目标的顺利实现。民族地区的现代化同全国其他地区的现代化,少数民族的振兴同整个中华民族的振兴,是密不可分、互相促进的。

——马寅《中国少数民族》

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族的合法权益。

②有利于巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体的思想基础。

③有利于实现民族地区经济社会事业加快发展。

《民族区域自治法》下自治区的自治权

合作探究

材料一:第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。

材料二:第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行。

材料三:第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划。

材料四:第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程。

立法自治权

变通执行权

经济自治权

文化管理自治权

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

基础梳理

1、中共十八大以来

党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

相关史料

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

基础梳理

2、中共十九大以来

中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

相关史料

铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

基础梳理

2、中共十九大以来

党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

相关史料

威胁国家统一民族团结的因素

知识拓展

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

本课小结

一、民族区域自治制度的建立

中国当代的民族政策

二、民族区域自治制度的发展

1、背景

2、建立

1、发展历程

2、意义

3、实行民族区域自治的法律依据

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1、中共十八大以来

2、中共十九大以来

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理