必修第一册 1.3地球的圈层结构课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 必修第一册 1.3地球的圈层结构课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-31 11:06:53 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

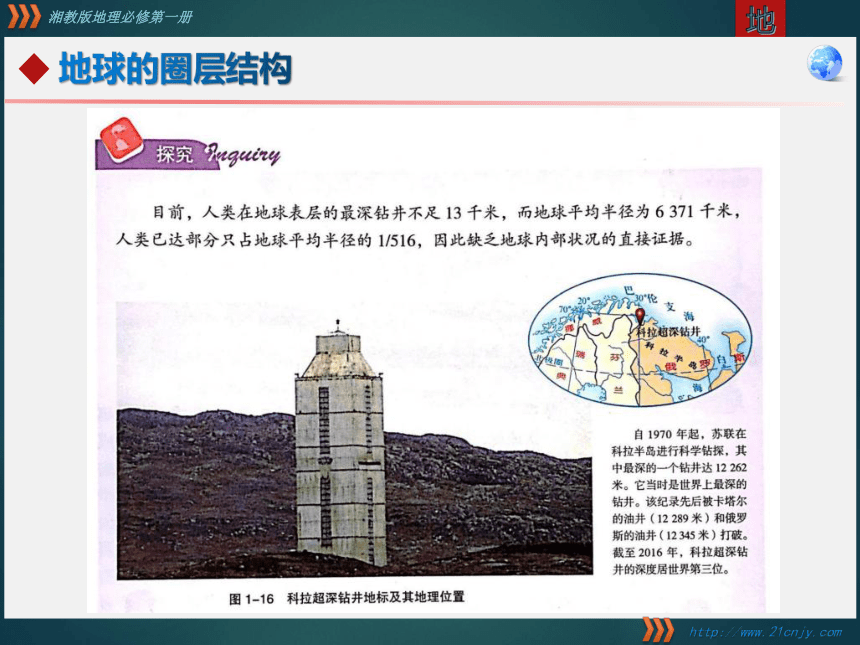

地球的圈层结构

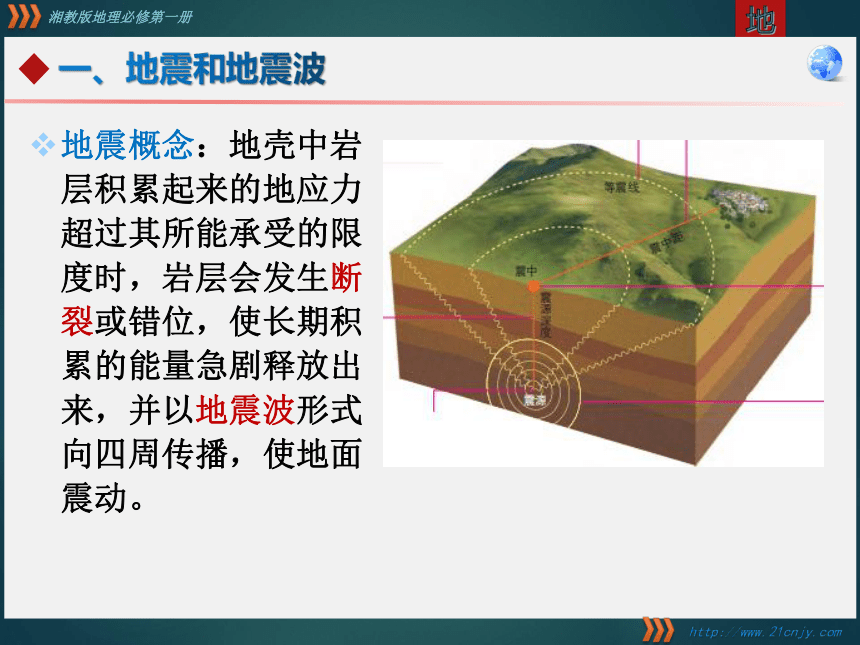

一、地震和地震波

地震概念:地壳中岩层积累起来的地应力超过其所能承受的限度时,岩层会发生断裂或错位,使长期积累的能量急剧释放出来,并以地震波形式向四周传播,使地面震动。

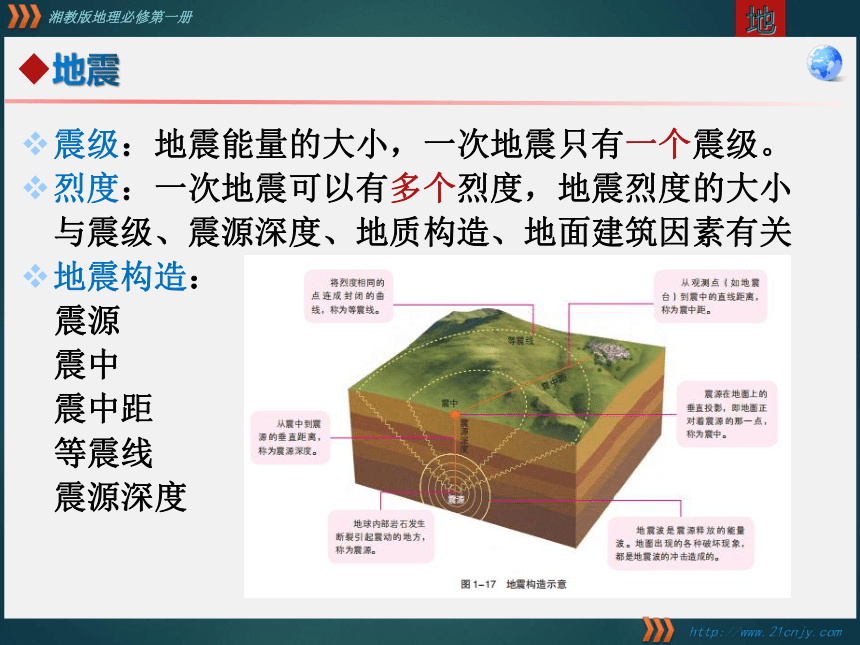

地震

震级:地震能量的大小,一次地震只有一个震级。

烈度:一次地震可以有多个烈度,地震烈度的大小与震级、震源深度、地质构造、地面建筑因素有关

地震构造:

震源

震中

震中距

等震线

震源深度

地震分布

世界:地震集中分布在环太平洋和地中海—喜马拉雅地震带

我国:地震频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等。

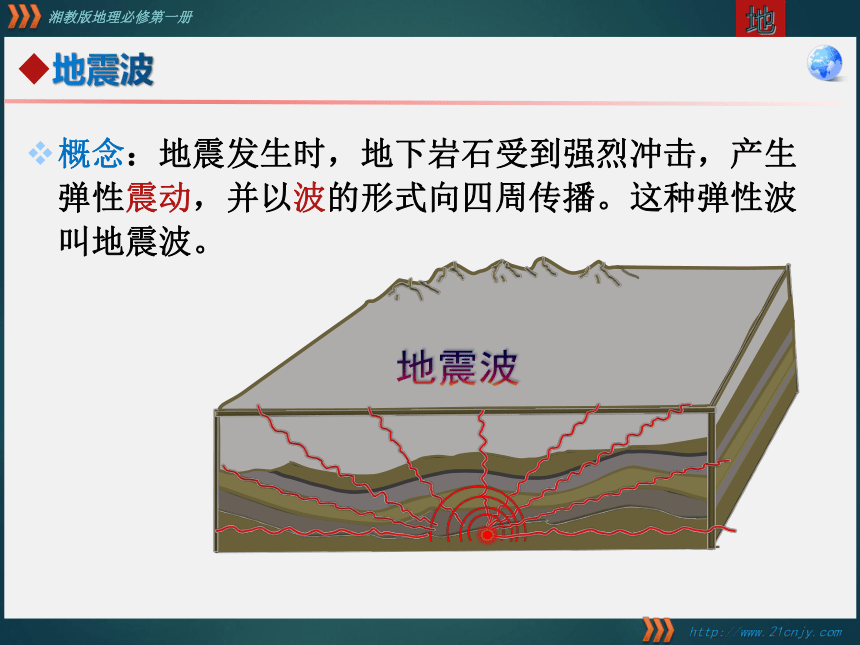

地震波

概念:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫地震波。

分 类 特 点 传播速度 所经物质状态 共同点

纵波p

横波s 较快

较慢

固、液、气体

固 体

都随所通过

物质的性质

而改变

地震波

类型:按照传播方式,地震波分为纵波(P波)和横波(S波)

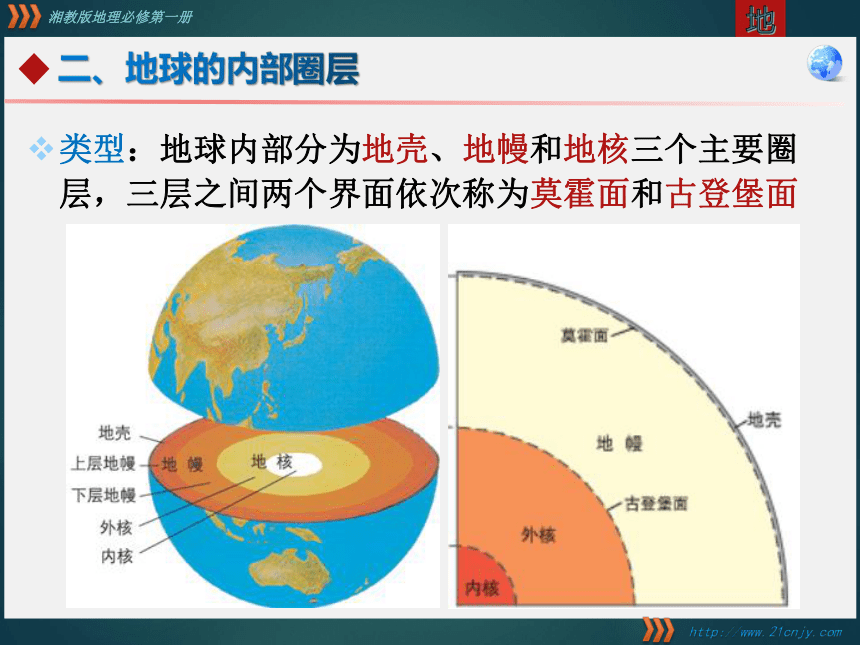

类型:地球内部分为地壳、地幔和地核三个主要圈层,三层之间两个界面依次称为莫霍面和古登堡面

二、地球的内部圈层

不连续面:指地震波在一定深度突然变化的面

二、地球的内部圈层

不连续面及波速变化

①莫霍面:在大陆地面下平均39~41km处,横波和纵波的速度都明显增加。

②古登堡面:在地下2900km处,纵波速度突然下降,横波完全消失。

地心

5150

地面

33千米

莫霍面

横波、

纵波增加

波速

2900千米

古登堡面

横波(消失)

纵波(减小)

波速

不连续面及波速变化

地球的内部圈层结构

以莫霍界面和古登堡界面为界,地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。

地壳

地幔

外-地核(液)

内-地核(固)

地球的内部圈层结构

地球的内部圈层结构

概念:地面以下,莫霍面以上的固体外壳。

特征:由固体岩石组成的坚硬外壳;

地壳厚度不一,海洋地壳薄,大陆地壳厚

海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

成分:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等元素

结构:硅铝层密度小,不连续;硅镁层密度大,连续

地壳

地幔

概念:地球内部介于地壳和地核之间的圈层,在莫霍面以下,古登堡面以上,深度约17~2900km

成分:含铁、镁的硅酸盐矿物

结构:分为上地幔

和下地幔

上地幔:固态,

上部存在一个软流层

下地幔:可能为固态

温度、压力和密度

均增大

岩石圈

概念:地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石构成,合称为岩石圈。

软流层:存在于上地幔上部,岩石物质处于塑性状态,一般认为这里可能是岩浆主要发源地之一.

地核

概念:地球的核心部分,古登堡面包围的球体,约2900km以下

成分:极高温状态下的铁和镍

结构:外核——液态或

熔融状态,横波不能通过

内核——固态

地球的外部圈层

概念: 地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界划分为三个圈层:大气圈、水圈、生物圈,

统称为地球的外部圈层。

地球的外部圈层

大气圈:包裹地球的气体层 。由气体和悬浮物组成的复杂系统。

组成:主要成分是氮气和氧气

特征:地球上的温度变得和缓

提供生物生存必须的氧气

大气圈中的风、云、雨、雪

等天气现象与人类息息相关

地球的外部圈层

水圈:是地表和近地表的各种形态水体的总称

组成:液态水、固态水和气态水组成。可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水可分为地表水和地下水

特征:水圈在不停

运动之中,陆地水

与人类关系密切

地球的外部圈层

生物圈:地球上所有生物及其生存环境总称

分布:多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中

特征:促进太阳能

转化,改变大气圈

和水圈组成、改造

地表形态等方面起

着重要作用。

相互联系

相互渗透

岩石圈

大气圈

水圈

生物圈

水圈

大气圈

生物圈

岩石圈

物质循环

能量交换

地球的外部圈层 之间相互关系

概念: 大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系,相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展自然环境。

地球的圈层结构

一、地震和地震波

地震概念:地壳中岩层积累起来的地应力超过其所能承受的限度时,岩层会发生断裂或错位,使长期积累的能量急剧释放出来,并以地震波形式向四周传播,使地面震动。

地震

震级:地震能量的大小,一次地震只有一个震级。

烈度:一次地震可以有多个烈度,地震烈度的大小与震级、震源深度、地质构造、地面建筑因素有关

地震构造:

震源

震中

震中距

等震线

震源深度

地震分布

世界:地震集中分布在环太平洋和地中海—喜马拉雅地震带

我国:地震频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等。

地震波

概念:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫地震波。

分 类 特 点 传播速度 所经物质状态 共同点

纵波p

横波s 较快

较慢

固、液、气体

固 体

都随所通过

物质的性质

而改变

地震波

类型:按照传播方式,地震波分为纵波(P波)和横波(S波)

类型:地球内部分为地壳、地幔和地核三个主要圈层,三层之间两个界面依次称为莫霍面和古登堡面

二、地球的内部圈层

不连续面:指地震波在一定深度突然变化的面

二、地球的内部圈层

不连续面及波速变化

①莫霍面:在大陆地面下平均39~41km处,横波和纵波的速度都明显增加。

②古登堡面:在地下2900km处,纵波速度突然下降,横波完全消失。

地心

5150

地面

33千米

莫霍面

横波、

纵波增加

波速

2900千米

古登堡面

横波(消失)

纵波(减小)

波速

不连续面及波速变化

地球的内部圈层结构

以莫霍界面和古登堡界面为界,地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。

地壳

地幔

外-地核(液)

内-地核(固)

地球的内部圈层结构

地球的内部圈层结构

概念:地面以下,莫霍面以上的固体外壳。

特征:由固体岩石组成的坚硬外壳;

地壳厚度不一,海洋地壳薄,大陆地壳厚

海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

成分:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等元素

结构:硅铝层密度小,不连续;硅镁层密度大,连续

地壳

地幔

概念:地球内部介于地壳和地核之间的圈层,在莫霍面以下,古登堡面以上,深度约17~2900km

成分:含铁、镁的硅酸盐矿物

结构:分为上地幔

和下地幔

上地幔:固态,

上部存在一个软流层

下地幔:可能为固态

温度、压力和密度

均增大

岩石圈

概念:地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石构成,合称为岩石圈。

软流层:存在于上地幔上部,岩石物质处于塑性状态,一般认为这里可能是岩浆主要发源地之一.

地核

概念:地球的核心部分,古登堡面包围的球体,约2900km以下

成分:极高温状态下的铁和镍

结构:外核——液态或

熔融状态,横波不能通过

内核——固态

地球的外部圈层

概念: 地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界划分为三个圈层:大气圈、水圈、生物圈,

统称为地球的外部圈层。

地球的外部圈层

大气圈:包裹地球的气体层 。由气体和悬浮物组成的复杂系统。

组成:主要成分是氮气和氧气

特征:地球上的温度变得和缓

提供生物生存必须的氧气

大气圈中的风、云、雨、雪

等天气现象与人类息息相关

地球的外部圈层

水圈:是地表和近地表的各种形态水体的总称

组成:液态水、固态水和气态水组成。可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水可分为地表水和地下水

特征:水圈在不停

运动之中,陆地水

与人类关系密切

地球的外部圈层

生物圈:地球上所有生物及其生存环境总称

分布:多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中

特征:促进太阳能

转化,改变大气圈

和水圈组成、改造

地表形态等方面起

着重要作用。

相互联系

相互渗透

岩石圈

大气圈

水圈

生物圈

水圈

大气圈

生物圈

岩石圈

物质循环

能量交换

地球的外部圈层 之间相互关系

概念: 大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系,相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展自然环境。