高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》(共27张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

学习目标

1.初读文本,读准字音,掌握必要的文言常识。

2.再读文本,把握文中的“三纲”、“八目”及其关系。

3.三读文本,理解重要的文言实词、虚词及特殊句式。

一、文学常识

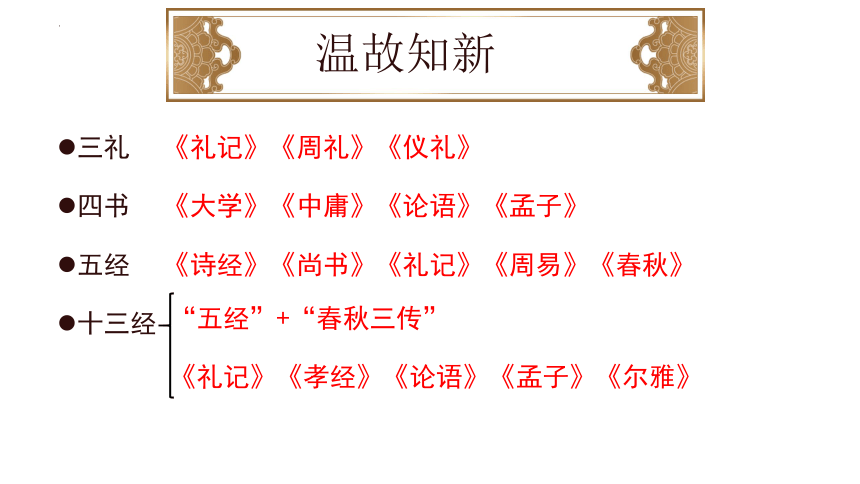

温故知新

三礼

四书

五经

十三经

《礼记》《周礼》《仪礼》

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“五经”+“春秋三传”

《礼记》《孝经》《论语》《孟子》《尔雅》

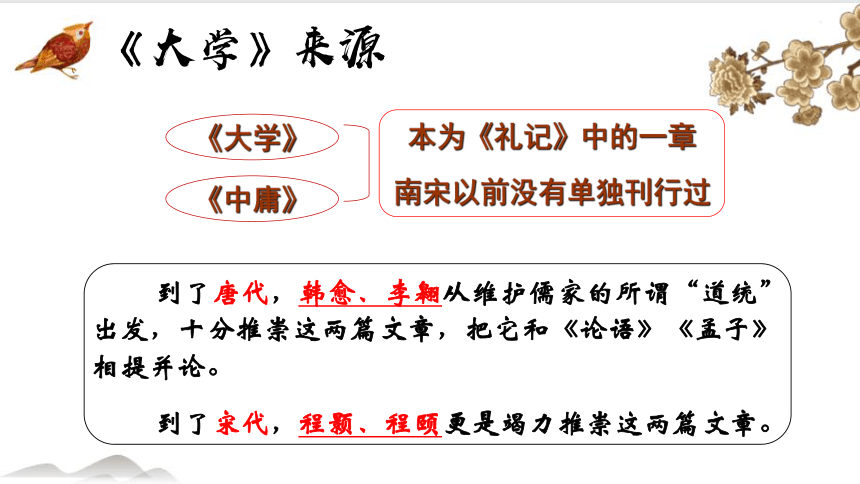

《大学》来源

到了唐代,韩愈、李翱从维护儒家的所谓“道统”出发,十分推崇这两篇文章,把它和《论语》《孟子》相提并论。

到了宋代,程颢、程颐更是竭力推崇这两篇文章。

《大学》

《中庸》

本为《礼记》中的一章

南宋以前没有单独刊行过

《礼记》

《礼记》是中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟子所作,经西汉戴圣汇编成书。在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

《大学》

《大学》是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,《中庸》是“孔门传授心法”之书。朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

《大学》内容

《大学》一文不长,仅有两千余字,以精辟的语言和成熟的思维提出了儒家对于大学教育的目的、任务和途径的总结性论断,全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

《大学》作者

《大学》一书,为春秋时孔子的门徒曾参(一读shēn,一读cān)所著。曾子(前505年-前435年),鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人 。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物,夏禹后代。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

大学是什么?与小学的区别?

小学而大遗,吾未见其明也。

——韩愈《师说》

“大学”&“小学”

“大学”是什么?

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

“大学”二字在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问。(大人:德行高尚、志趣高远的人)

“小学”主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)。

二、研习文本

初读文本,整体感知

请同学们自主诵读课文,结合文章内容回答“三纲八目”分别是什么?

三纲:明明德、亲民、止于至善

八目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

再读文本,把握字词

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。

道:宗旨,根本原则。

明:动词,彰明。明德:美好的德行。

亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

止:至,达到。

至善:道德修养的最高境界。

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精祥。

得:处事合宜。

道:宗旨,根本原则。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

文本解读

请同学们熟读本段,小组合作交流。

1.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

2.第一段三句话之间是什么关系?

3.第一段阐述了什么道理?

1.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

因此“三纲”之间是层层递进、有始有终的关系。

明明德 完善自我,改进自我 对己 立德 止于至善

最终归宿

最终目标

亲民 爱民顺民,引导百姓自我完善 对人 爱人

·程颐:“明,明之也。明德者,人之所得乎天...故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”

——“明明德”就是把人天生固有的善性发挥出来。

·程颐:“亲,当所新。”朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字‘明德’,又当推己及人,使之亦有以去其旧染之污也。”王阳明:“亲民,亲近民众。”

——“亲民”是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使之成为“新民”。

·朱熹:“止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。”

——“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会成员的道德趋于完善。

补充链接

2.第一段三句话之间是什么关系?

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”。

第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,从“知止”到“能得”,关系密切。

第三句承接上文,对如何达到大学之道,阐明其中逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

3.第一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国;欲/治其国者,先/齐其家;欲/齐其家者,先/修其身;欲/修其身者,先/正其心;欲/正其心者,先/诚其意;欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。

于:状语后置。

治:治理。

齐:使...整齐有序。(使动用法)

修其身:修养自己的德行。

正:使...端正。(使动用法)

诚:使...真诚。 (使动用法)

致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

译文:古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

物格/而后/知至;知至/而后/意诚;意诚/而后/心正;心正/而后/身修;身修/而后/家齐;家齐/而后/国治;国治/而后/天下平。 自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

知至:对外物之理认识充分。

意诚:意念真诚。

心正:心思端正。

身修:修养品德。

庶人:普通百姓。

壹是:一律,一概。

本:本源、根本。

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

文本解读

请同学们熟读本段,小组合作交流。

1.“八目”是什么?“三纲八目”之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否是根本,为什么?

1.“三纲八目”之间有什么关系?

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

内修

外治

达则兼济天下

穷则独善其身

明明德

亲民

止于至善

三纲是宗旨

八目是步骤

格物、致知、诚意、正心

齐家、治国、平天下

修身

目的——内修

基础——外治

独善其身——兼济天下

2.“修身”在“八目”中是否是根本,为什么?

三读文本,思考探究

探究:本文论证方式有何特点?

1.论证结构严谨,条理清晰。总分式论证结构,先表明宗旨“三纲”,然后分条论述具体步骤“八目”,浑然一体。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明。

3.采用递进论述的方法,有很强的逻辑关系,剖析深刻。

学习目标

1.初读文本,读准字音,掌握必要的文言常识。

2.再读文本,把握文中的“三纲”、“八目”及其关系。

3.三读文本,理解重要的文言实词、虚词及特殊句式。

一、文学常识

温故知新

三礼

四书

五经

十三经

《礼记》《周礼》《仪礼》

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“五经”+“春秋三传”

《礼记》《孝经》《论语》《孟子》《尔雅》

《大学》来源

到了唐代,韩愈、李翱从维护儒家的所谓“道统”出发,十分推崇这两篇文章,把它和《论语》《孟子》相提并论。

到了宋代,程颢、程颐更是竭力推崇这两篇文章。

《大学》

《中庸》

本为《礼记》中的一章

南宋以前没有单独刊行过

《礼记》

《礼记》是中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟子所作,经西汉戴圣汇编成书。在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

《大学》

《大学》是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,《中庸》是“孔门传授心法”之书。朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

《大学》内容

《大学》一文不长,仅有两千余字,以精辟的语言和成熟的思维提出了儒家对于大学教育的目的、任务和途径的总结性论断,全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

《大学》作者

《大学》一书,为春秋时孔子的门徒曾参(一读shēn,一读cān)所著。曾子(前505年-前435年),鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人 。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物,夏禹后代。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

大学是什么?与小学的区别?

小学而大遗,吾未见其明也。

——韩愈《师说》

“大学”&“小学”

“大学”是什么?

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

“大学”二字在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问。(大人:德行高尚、志趣高远的人)

“小学”主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)。

二、研习文本

初读文本,整体感知

请同学们自主诵读课文,结合文章内容回答“三纲八目”分别是什么?

三纲:明明德、亲民、止于至善

八目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

再读文本,把握字词

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。

道:宗旨,根本原则。

明:动词,彰明。明德:美好的德行。

亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

止:至,达到。

至善:道德修养的最高境界。

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精祥。

得:处事合宜。

道:宗旨,根本原则。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

文本解读

请同学们熟读本段,小组合作交流。

1.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

2.第一段三句话之间是什么关系?

3.第一段阐述了什么道理?

1.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

因此“三纲”之间是层层递进、有始有终的关系。

明明德 完善自我,改进自我 对己 立德 止于至善

最终归宿

最终目标

亲民 爱民顺民,引导百姓自我完善 对人 爱人

·程颐:“明,明之也。明德者,人之所得乎天...故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”

——“明明德”就是把人天生固有的善性发挥出来。

·程颐:“亲,当所新。”朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字‘明德’,又当推己及人,使之亦有以去其旧染之污也。”王阳明:“亲民,亲近民众。”

——“亲民”是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使之成为“新民”。

·朱熹:“止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。”

——“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会成员的道德趋于完善。

补充链接

2.第一段三句话之间是什么关系?

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”。

第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,从“知止”到“能得”,关系密切。

第三句承接上文,对如何达到大学之道,阐明其中逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

3.第一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国;欲/治其国者,先/齐其家;欲/齐其家者,先/修其身;欲/修其身者,先/正其心;欲/正其心者,先/诚其意;欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。

于:状语后置。

治:治理。

齐:使...整齐有序。(使动用法)

修其身:修养自己的德行。

正:使...端正。(使动用法)

诚:使...真诚。 (使动用法)

致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

译文:古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

物格/而后/知至;知至/而后/意诚;意诚/而后/心正;心正/而后/身修;身修/而后/家齐;家齐/而后/国治;国治/而后/天下平。 自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

知至:对外物之理认识充分。

意诚:意念真诚。

心正:心思端正。

身修:修养品德。

庶人:普通百姓。

壹是:一律,一概。

本:本源、根本。

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

文本解读

请同学们熟读本段,小组合作交流。

1.“八目”是什么?“三纲八目”之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否是根本,为什么?

1.“三纲八目”之间有什么关系?

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

内修

外治

达则兼济天下

穷则独善其身

明明德

亲民

止于至善

三纲是宗旨

八目是步骤

格物、致知、诚意、正心

齐家、治国、平天下

修身

目的——内修

基础——外治

独善其身——兼济天下

2.“修身”在“八目”中是否是根本,为什么?

三读文本,思考探究

探究:本文论证方式有何特点?

1.论证结构严谨,条理清晰。总分式论证结构,先表明宗旨“三纲”,然后分条论述具体步骤“八目”,浑然一体。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明。

3.采用递进论述的方法,有很强的逻辑关系,剖析深刻。