高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共31张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-31 21:09:01 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族融合

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度创新、民族交融和区域开发。

第5课

东汉

时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

266-316

东晋

(317-420)

十六国

统一北方

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

统一

(439-581)

南朝(420-589)

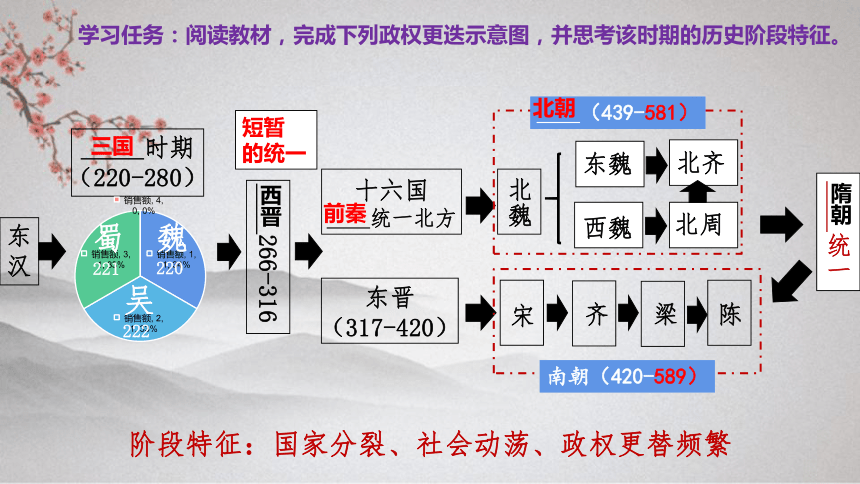

阶段特征:国家分裂、社会动荡、政权更替频繁

短暂

的统一

学习任务:阅读教材,完成下列政权更迭示意图,并思考该时期的历史阶段特征。

三国

前秦

西晋

北朝

隋朝

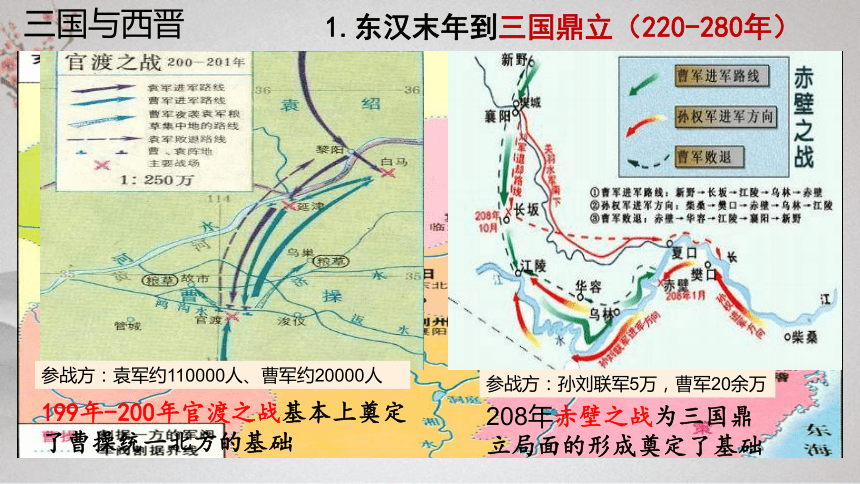

199年-200年官渡之战基本上奠定了曹操统一北方的基础

208年赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

参战方:袁军约110000人、曹军约20000人

参战方:孙刘联军5万,曹军20余万

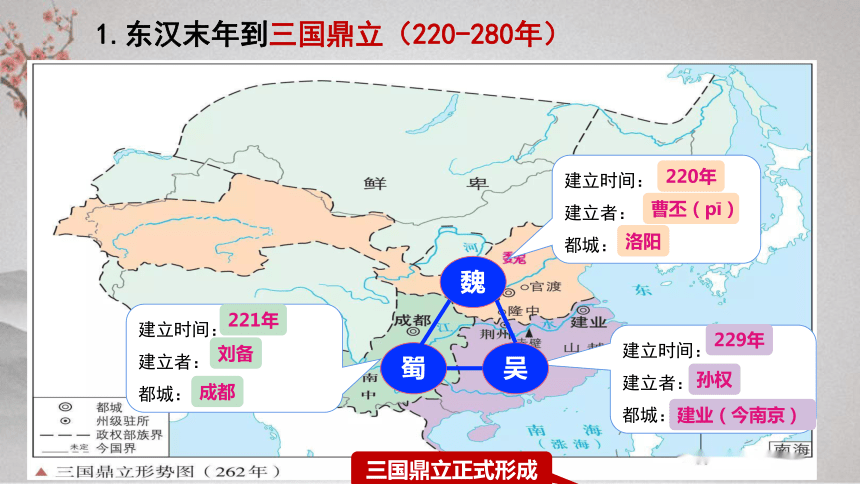

1.东汉末年到三国鼎立(220-280年)

三国与西晋

建立时间:

建立者:

都城:

220年

建立时间:

建立者:

都城:

建立时间:

建立者:

都城:

曹丕(pī)

洛阳

229年

孙权

建业(今南京)

221年

成都

刘备

魏

吴

蜀

三国鼎立正式形成

1.东汉末年到三国鼎立(220-280年)

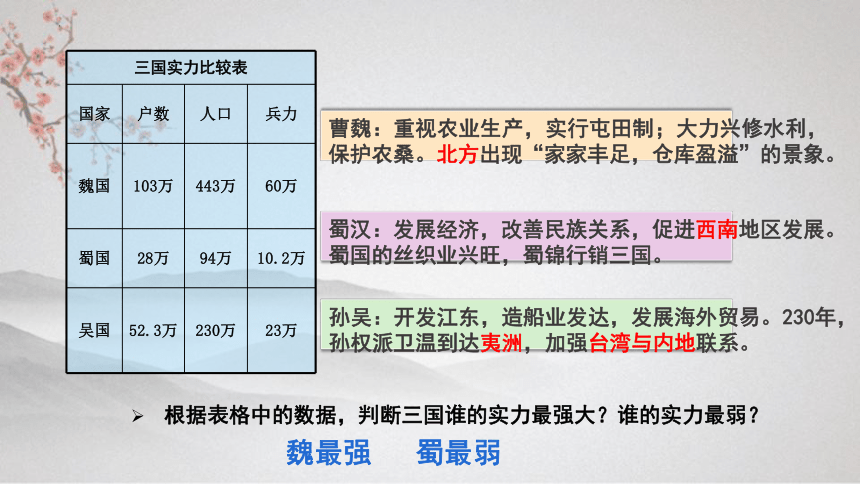

根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?

三国实力比较表 国家 户数 人口 兵力

魏国 103万 443万 60万

蜀国 28万 94万 10.2万

吴国 52.3万 230万 23万

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

魏最强 蜀最弱

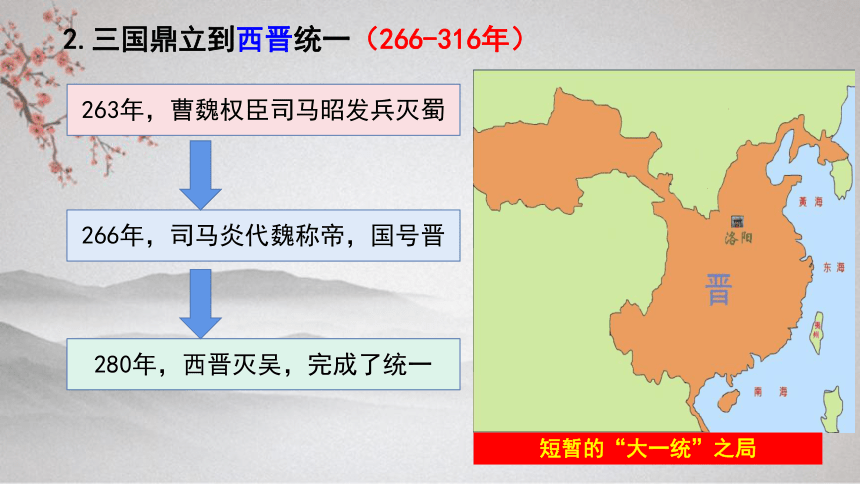

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马炎代魏称帝,国号晋

280年,西晋灭吴,完成了统一

2.三国鼎立到西晋统一(266-316年)

短暂的“大一统”之局

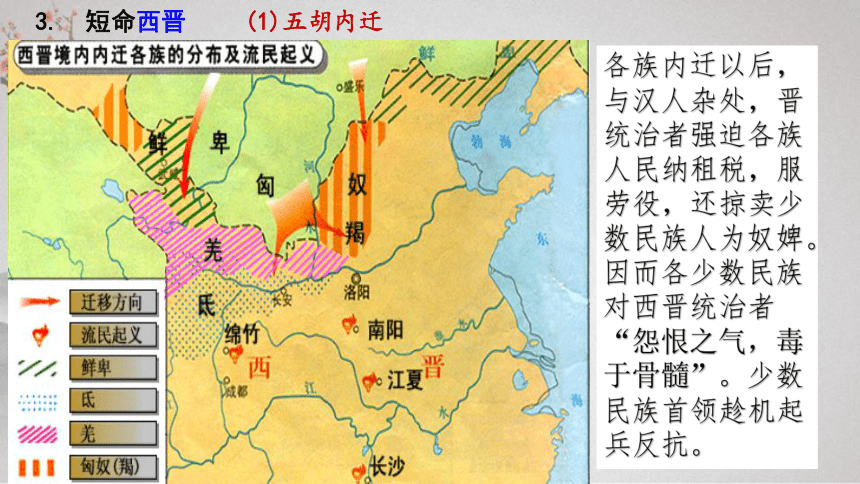

(1)五胡内迁

各族内迁以后,与汉人杂处,晋统治者强迫各族人民纳租税,服劳役,还掠卖少数民族人为奴婢。因而各少数民族对西晋统治者“怨恨之气,毒于骨髓”。少数民族首领趁机起兵反抗。

3. 短命西晋

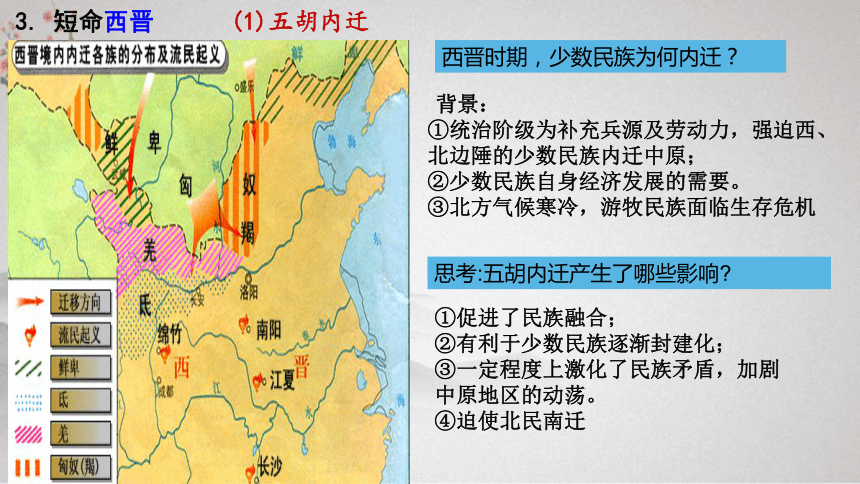

3. 短命西晋 (1)五胡内迁

背景:

①统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;

②少数民族自身经济发展的需要。

③北方气候寒冷,游牧民族面临生存危机

①促进了民族融合;

②有利于少数民族逐渐封建化;

③一定程度上激化了民族矛盾,加剧中原地区的动荡。

④迫使北民南迁

思考:五胡内迁产生了哪些影响

西晋时期,少数民族为何内迁?

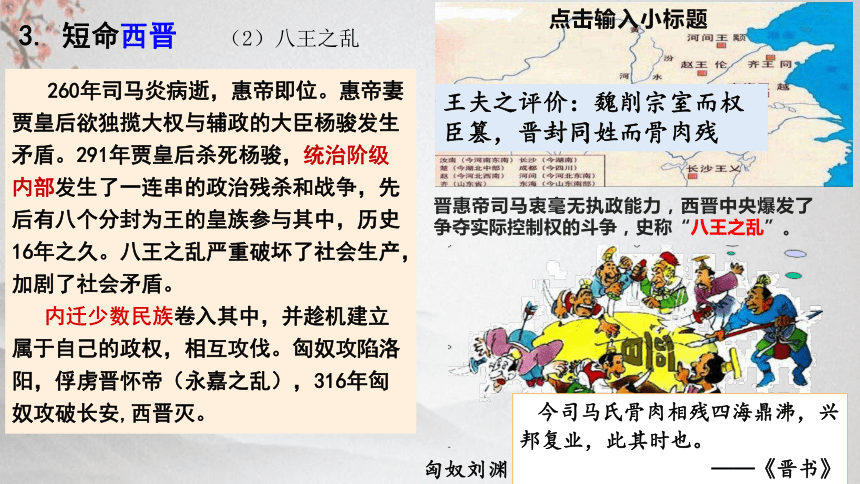

3. 短命西晋 (2)八王之乱(290-306)

260年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久。八王之乱严重破坏了社会生产,加剧了社会矛盾。

内迁少数民族卷入其中,并趁机建立属于自己的政权,相互攻伐。匈奴攻陷洛阳,俘虏晋怀帝(永嘉之乱),316年匈奴攻破长安,西晋灭。

点击输入小标题

晋惠帝司马衷毫无执政能力,西晋中央爆发了争夺实际控制权的斗争,史称“八王之乱”。

王夫之评价:魏削宗室而权臣篡,晋封同姓而骨肉残

今司马氏骨肉相残四海鼎沸,兴邦复业,此其时也。

——《晋书》

匈奴刘渊

6

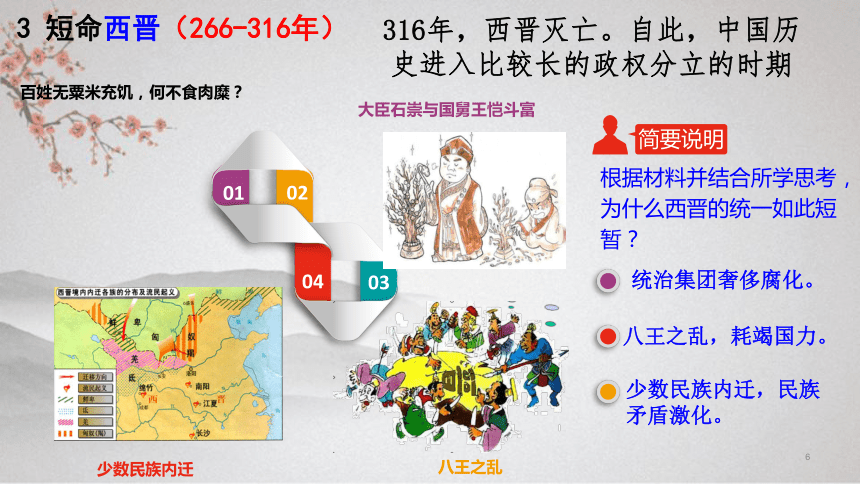

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

简要说明

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

3 短命西晋(266-316年)

316年,西晋灭亡。自此,中国历史进入比较长的政权分立的时期

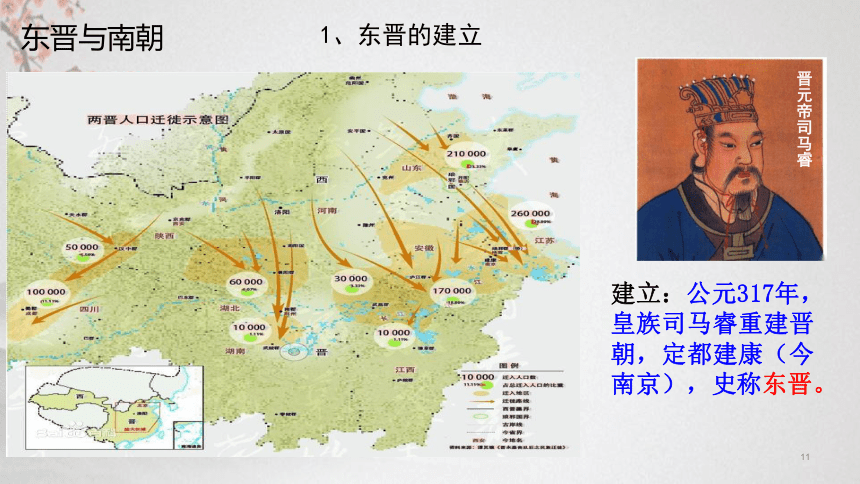

建立:公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。晋元帝司马睿东晋与南朝1、东晋的建立

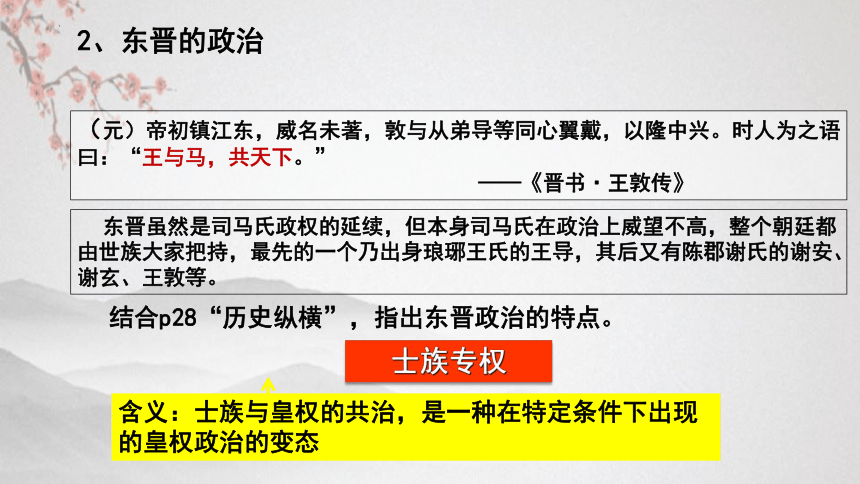

2、东晋的政治

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

结合p28“历史纵横”,指出东晋政治的特点。

士族专权

含义:士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态

东晋虽然是司马氏政权的延续,但本身司马氏在政治上威望不高,整个朝廷都由世族大家把持,最先的一个乃出身琅琊王氏的王导,其后又有陈郡谢氏的谢安、谢玄、王敦等。

门阀政治

政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

社会生活上:个性鲜明,特行独立;不与庶族通婚,甚至坐不同席。

汉末,察举制逐渐演变,到魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世门第,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

3、 南朝

建业与建康

南京在秦代被称为“秣(mo)陵”,,东汉末年,孙权改秣陵为“建业”,意谓将在此“建帝王之大业”。西晋改“建业”为“建邺(ye)”,西晋末又改“建邺”为“建康”,东晋与南朝(宋、齐、梁、陈)均定都建康。

朝代 存在时间 建立者 都城

宋 420—479 刘裕

建康(现称南京)

齐 479—502 萧道成 梁 502—557 萧衍 陈 557—589 陈霸先 420年,刘裕篡夺皇位,国号宋,东晋灭亡。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

北魏

北魏

东

魏

西

魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

4、江南的开发

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?并分析其原因?

思考

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。

魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

材料一 (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》材料二 江南之国为盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。…丝棉布帛之饶,覆衣天下。(意指江南出产的丝棉布帛可以供天下人享用)。

——《宋书》

材料四(东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料五 北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

②江南战争相对较少,社会秩序安定。

③北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

★探究:江南得到开发的原因

材料三(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。

——《宋书》

①江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

思考

依据材料并结合所学分析,江南得以开发的原因。

④统治者的支持。

材料六 石头城下启航的船队,不仅航行在秦淮上下,大江南北,而且经常“直挂云帆济沧海”,进行海外贸易。……六朝时期来到建康的就有二十多个国家和地区的一百多批使臣,……当年的石头城下,时常可以看到外国人物和奇装异服,居民习以为常,不仅不感到诧异,并且学会了与他们交往,甚至模拟外国人的形状制作日常器具。

——薛冰《南京城市史》

材料七 长江中下游一带(太湖流域、鄱阳湖流域和洞庭湖流域)迅速发展,福建、广东和广西一带,也得到一定程度的开发。南朝时的建康,是当时商业最为活跃的大都市。

★探究:江南开发的影响

根据材料及28页学思之窗材料,分析江南开发有哪些影响?

影响:

(1)促进江南地区的经济发展和社会进步,推动了民族融合;

(2)为经济重心南移奠定基础;

(3)大大影响了南方政治,促进了南北抗衡的政治局面

思考

经济重心南移的进程

魏晋南北朝

为经济重心南移奠定基础

(南方开始大规模发展)

开始正式南移

(南方逐渐超过北方)

唐安史之乱后

南宋

完成南移

(南方成为经济重心)

1.十六国概况

十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。

公元4世纪后期,氐族建立的前秦基本统一了北方,与南方的东晋政权对峙。

十六国与北朝

1、十六国

2.淝水之战

时间:公元383年

双方:前秦—东晋

地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)

特点:东晋仅以8万军力大胜80余万前秦军。

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

前秦天王苻坚

东晋主将谢玄

淝水之战的影响:

消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件。前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

3.北朝(439-581年)

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北方

南方

东晋(317-420)

十六国

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

北朝(439-581)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

4、北魏孝文帝改革:少数民族的汉化(封建化)之路

政治

经济 文化、 社会生活 5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,主持改革

改革内容

迁都洛阳

整顿吏治,考核官员;

以三长制取代宗主督护制

均田制

租庸调制

说汉话,改汉姓

穿汉服,定高门,通汉婚

尊孔子,习汉礼

北魏孝文帝改革

材料一(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

材料二 自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

★探究二:北魏孝文帝改革的影响

材料四 北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

④消极性:为北魏灭亡埋下伏笔。

相关史料

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。

——[西晋]江统《徙戎论》

胡汉对立

刘聪(匈奴汉赵政权的皇帝)“年十四,究通经史,兼综百家之言…善属文,著《述怀诗》百余篇,赋颂五十余篇。”

少数民族学习汉制,差异缩小

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

民族交融加强

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

2、生活方式上:穿汉族服装的少数民族贵族

汉族妇女制作少数民族的传统食物蒸馍与烙饼砖画

胡床在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

3、在生产方式上:少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。(采桑)

4、文化生活上: 少数民族音乐不断传入中原,胡汉合舞已成为普遍风气。

民族交融表现:

1、政治制度上:少数民族政权,它们都采用了中原模式的国号、年号、学习汉族的典章制度

民族交融的途径

①民族迁徙:魏晋以来,五族内迁。

②联合斗争:西晋末年统治者对各族人民残酷剥削和压迫,十六国时期连年战乱,北方经济遭到严重破坏,各族民众联合起来,共同斗争,从而使不同民族之间的联系更加密切。

③友好往来:魏晋以来,我国出现过几次局部统一局面,在和平时期,各族民众频繁交往,使民族交融进程进一步加快;在战乱时期,这种交往也始终未断

④少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族交融

⑤战争:各民族政权间的混战,使其统治地盘不断变化,各族民众也不断混杂,客观上有利于民族交融。

民族交融的意义

①打破了原来的民族布局。②丰富了中华文化的内涵。③使农耕文明与游牧文明的界线发生变动。④促进了内迁少数民族的封建化

小结

政权更迭

民族交融

区域开发

东汉

西晋

十六国

东晋

割据

北朝

南朝

隋朝

对峙

推动

推动

三国两晋南北朝的时代特征

总体特征:国家分裂和民族交融时期,政治、经济、文化大变革时期,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上:国家由长期分裂走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础。

经济上:江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡。

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

文化上:科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下丰富多彩。

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

过关检测

1、据史学家唐长孺先生考证,西晋时门阀等级序列业已排定,虽有一些“新出门户”,如颍川庾氏、阳翟褚氏出身寒微,也有个别寒人因军功而被提升到士人地位,但大部分寒人地位卑贱,仕途蹉跎,无法涉足士流。由此可知,西晋时期( )A.社会阶层流动不畅 B.察举制的弊端凸显

C.门阀制度达到鼎盛 D.统治基础受到削弱

2、魏晋南北朝时期,匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神主而祭之;匈奴人赫连勃勃建立的夏政权,“自以匈奴夏后氏之苗裔也,国称大夏”;鲜卑人拓跋什翼健建立代国,自认为是神农氏的后裔。这一现象可以用来说明( )

A.人口迁徙促进区域开发 B.民族交融推动文化认同

C.战乱频繁导致国家分裂 D.黄帝是各民族共同祖先

A

B

3、道武帝入主中原以后,面对人口众多的汉族地区,一开始就采取了田租户调的封建剥削方式,中原的封建经济关系原封不动地保留下来。拓跋部贵族面临封建经济的汪洋大海,他们圈占、抢夺大量的土地,逐渐转化为封建贵族,拥有的奴隶则变成了束缚在土地上的农奴。材料旨在说明北魏初期( )

A.国家统一为政策调整奠定基础 B.政府在统治区域实行封建剥削

C.拓跋部贵族实行汉族生活方式 D.推动鲜卑族汉化和封建化进程

D

4、列属于魏晋南北朝时期民族交融途径的有( )

①民族迁徙 ②友好往来

③少数民族统治者的改革 ④士族发展

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

A

5、古墓中的画像砖承载着重要的历史信息,下面的两块画像砖出土于甘肃魏晋古墓,体现了“汉人胡食”的习俗,这可以用来研究的主题是( )

A.江南开发 B.民族交融 C.政权并立 D.南北统一

B

6、三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是( )A.繁荣开放的社会风貌 B.政权分裂与文化停滞

C.民族交融与区域开发 D.中外交流与经济发展

C

7、《宋书》(记载南北朝时期“刘宋”政权历史的书)中写道:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”此现象出现的原因是( )

①北方人口大量南迁 ②南方气候有利于农业发展

③江南地区土地肥沃 ④北魏孝文帝改革大力推动

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

A

8、东汉末年群雄并起,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元222年三国局势的是( )

B

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族融合

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度创新、民族交融和区域开发。

第5课

东汉

时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

266-316

东晋

(317-420)

十六国

统一北方

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

统一

(439-581)

南朝(420-589)

阶段特征:国家分裂、社会动荡、政权更替频繁

短暂

的统一

学习任务:阅读教材,完成下列政权更迭示意图,并思考该时期的历史阶段特征。

三国

前秦

西晋

北朝

隋朝

199年-200年官渡之战基本上奠定了曹操统一北方的基础

208年赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

参战方:袁军约110000人、曹军约20000人

参战方:孙刘联军5万,曹军20余万

1.东汉末年到三国鼎立(220-280年)

三国与西晋

建立时间:

建立者:

都城:

220年

建立时间:

建立者:

都城:

建立时间:

建立者:

都城:

曹丕(pī)

洛阳

229年

孙权

建业(今南京)

221年

成都

刘备

魏

吴

蜀

三国鼎立正式形成

1.东汉末年到三国鼎立(220-280年)

根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?

三国实力比较表 国家 户数 人口 兵力

魏国 103万 443万 60万

蜀国 28万 94万 10.2万

吴国 52.3万 230万 23万

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

魏最强 蜀最弱

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马炎代魏称帝,国号晋

280年,西晋灭吴,完成了统一

2.三国鼎立到西晋统一(266-316年)

短暂的“大一统”之局

(1)五胡内迁

各族内迁以后,与汉人杂处,晋统治者强迫各族人民纳租税,服劳役,还掠卖少数民族人为奴婢。因而各少数民族对西晋统治者“怨恨之气,毒于骨髓”。少数民族首领趁机起兵反抗。

3. 短命西晋

3. 短命西晋 (1)五胡内迁

背景:

①统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;

②少数民族自身经济发展的需要。

③北方气候寒冷,游牧民族面临生存危机

①促进了民族融合;

②有利于少数民族逐渐封建化;

③一定程度上激化了民族矛盾,加剧中原地区的动荡。

④迫使北民南迁

思考:五胡内迁产生了哪些影响

西晋时期,少数民族为何内迁?

3. 短命西晋 (2)八王之乱(290-306)

260年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久。八王之乱严重破坏了社会生产,加剧了社会矛盾。

内迁少数民族卷入其中,并趁机建立属于自己的政权,相互攻伐。匈奴攻陷洛阳,俘虏晋怀帝(永嘉之乱),316年匈奴攻破长安,西晋灭。

点击输入小标题

晋惠帝司马衷毫无执政能力,西晋中央爆发了争夺实际控制权的斗争,史称“八王之乱”。

王夫之评价:魏削宗室而权臣篡,晋封同姓而骨肉残

今司马氏骨肉相残四海鼎沸,兴邦复业,此其时也。

——《晋书》

匈奴刘渊

6

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

简要说明

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

3 短命西晋(266-316年)

316年,西晋灭亡。自此,中国历史进入比较长的政权分立的时期

建立:公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。晋元帝司马睿东晋与南朝1、东晋的建立

2、东晋的政治

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

结合p28“历史纵横”,指出东晋政治的特点。

士族专权

含义:士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态

东晋虽然是司马氏政权的延续,但本身司马氏在政治上威望不高,整个朝廷都由世族大家把持,最先的一个乃出身琅琊王氏的王导,其后又有陈郡谢氏的谢安、谢玄、王敦等。

门阀政治

政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

社会生活上:个性鲜明,特行独立;不与庶族通婚,甚至坐不同席。

汉末,察举制逐渐演变,到魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世门第,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

3、 南朝

建业与建康

南京在秦代被称为“秣(mo)陵”,,东汉末年,孙权改秣陵为“建业”,意谓将在此“建帝王之大业”。西晋改“建业”为“建邺(ye)”,西晋末又改“建邺”为“建康”,东晋与南朝(宋、齐、梁、陈)均定都建康。

朝代 存在时间 建立者 都城

宋 420—479 刘裕

建康(现称南京)

齐 479—502 萧道成 梁 502—557 萧衍 陈 557—589 陈霸先 420年,刘裕篡夺皇位,国号宋,东晋灭亡。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

北魏

北魏

东

魏

西

魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

4、江南的开发

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?并分析其原因?

思考

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。

魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

材料一 (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》材料二 江南之国为盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。…丝棉布帛之饶,覆衣天下。(意指江南出产的丝棉布帛可以供天下人享用)。

——《宋书》

材料四(东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料五 北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

②江南战争相对较少,社会秩序安定。

③北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

★探究:江南得到开发的原因

材料三(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。

——《宋书》

①江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

思考

依据材料并结合所学分析,江南得以开发的原因。

④统治者的支持。

材料六 石头城下启航的船队,不仅航行在秦淮上下,大江南北,而且经常“直挂云帆济沧海”,进行海外贸易。……六朝时期来到建康的就有二十多个国家和地区的一百多批使臣,……当年的石头城下,时常可以看到外国人物和奇装异服,居民习以为常,不仅不感到诧异,并且学会了与他们交往,甚至模拟外国人的形状制作日常器具。

——薛冰《南京城市史》

材料七 长江中下游一带(太湖流域、鄱阳湖流域和洞庭湖流域)迅速发展,福建、广东和广西一带,也得到一定程度的开发。南朝时的建康,是当时商业最为活跃的大都市。

★探究:江南开发的影响

根据材料及28页学思之窗材料,分析江南开发有哪些影响?

影响:

(1)促进江南地区的经济发展和社会进步,推动了民族融合;

(2)为经济重心南移奠定基础;

(3)大大影响了南方政治,促进了南北抗衡的政治局面

思考

经济重心南移的进程

魏晋南北朝

为经济重心南移奠定基础

(南方开始大规模发展)

开始正式南移

(南方逐渐超过北方)

唐安史之乱后

南宋

完成南移

(南方成为经济重心)

1.十六国概况

十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。

公元4世纪后期,氐族建立的前秦基本统一了北方,与南方的东晋政权对峙。

十六国与北朝

1、十六国

2.淝水之战

时间:公元383年

双方:前秦—东晋

地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)

特点:东晋仅以8万军力大胜80余万前秦军。

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

前秦天王苻坚

东晋主将谢玄

淝水之战的影响:

消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件。前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

3.北朝(439-581年)

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北方

南方

东晋(317-420)

十六国

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

北朝(439-581)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

4、北魏孝文帝改革:少数民族的汉化(封建化)之路

政治

经济 文化、 社会生活 5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,主持改革

改革内容

迁都洛阳

整顿吏治,考核官员;

以三长制取代宗主督护制

均田制

租庸调制

说汉话,改汉姓

穿汉服,定高门,通汉婚

尊孔子,习汉礼

北魏孝文帝改革

材料一(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

材料二 自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

★探究二:北魏孝文帝改革的影响

材料四 北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

④消极性:为北魏灭亡埋下伏笔。

相关史料

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。

——[西晋]江统《徙戎论》

胡汉对立

刘聪(匈奴汉赵政权的皇帝)“年十四,究通经史,兼综百家之言…善属文,著《述怀诗》百余篇,赋颂五十余篇。”

少数民族学习汉制,差异缩小

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

民族交融加强

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

2、生活方式上:穿汉族服装的少数民族贵族

汉族妇女制作少数民族的传统食物蒸馍与烙饼砖画

胡床在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

3、在生产方式上:少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。(采桑)

4、文化生活上: 少数民族音乐不断传入中原,胡汉合舞已成为普遍风气。

民族交融表现:

1、政治制度上:少数民族政权,它们都采用了中原模式的国号、年号、学习汉族的典章制度

民族交融的途径

①民族迁徙:魏晋以来,五族内迁。

②联合斗争:西晋末年统治者对各族人民残酷剥削和压迫,十六国时期连年战乱,北方经济遭到严重破坏,各族民众联合起来,共同斗争,从而使不同民族之间的联系更加密切。

③友好往来:魏晋以来,我国出现过几次局部统一局面,在和平时期,各族民众频繁交往,使民族交融进程进一步加快;在战乱时期,这种交往也始终未断

④少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族交融

⑤战争:各民族政权间的混战,使其统治地盘不断变化,各族民众也不断混杂,客观上有利于民族交融。

民族交融的意义

①打破了原来的民族布局。②丰富了中华文化的内涵。③使农耕文明与游牧文明的界线发生变动。④促进了内迁少数民族的封建化

小结

政权更迭

民族交融

区域开发

东汉

西晋

十六国

东晋

割据

北朝

南朝

隋朝

对峙

推动

推动

三国两晋南北朝的时代特征

总体特征:国家分裂和民族交融时期,政治、经济、文化大变革时期,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上:国家由长期分裂走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础。

经济上:江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡。

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

文化上:科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下丰富多彩。

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

过关检测

1、据史学家唐长孺先生考证,西晋时门阀等级序列业已排定,虽有一些“新出门户”,如颍川庾氏、阳翟褚氏出身寒微,也有个别寒人因军功而被提升到士人地位,但大部分寒人地位卑贱,仕途蹉跎,无法涉足士流。由此可知,西晋时期( )A.社会阶层流动不畅 B.察举制的弊端凸显

C.门阀制度达到鼎盛 D.统治基础受到削弱

2、魏晋南北朝时期,匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神主而祭之;匈奴人赫连勃勃建立的夏政权,“自以匈奴夏后氏之苗裔也,国称大夏”;鲜卑人拓跋什翼健建立代国,自认为是神农氏的后裔。这一现象可以用来说明( )

A.人口迁徙促进区域开发 B.民族交融推动文化认同

C.战乱频繁导致国家分裂 D.黄帝是各民族共同祖先

A

B

3、道武帝入主中原以后,面对人口众多的汉族地区,一开始就采取了田租户调的封建剥削方式,中原的封建经济关系原封不动地保留下来。拓跋部贵族面临封建经济的汪洋大海,他们圈占、抢夺大量的土地,逐渐转化为封建贵族,拥有的奴隶则变成了束缚在土地上的农奴。材料旨在说明北魏初期( )

A.国家统一为政策调整奠定基础 B.政府在统治区域实行封建剥削

C.拓跋部贵族实行汉族生活方式 D.推动鲜卑族汉化和封建化进程

D

4、列属于魏晋南北朝时期民族交融途径的有( )

①民族迁徙 ②友好往来

③少数民族统治者的改革 ④士族发展

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

A

5、古墓中的画像砖承载着重要的历史信息,下面的两块画像砖出土于甘肃魏晋古墓,体现了“汉人胡食”的习俗,这可以用来研究的主题是( )

A.江南开发 B.民族交融 C.政权并立 D.南北统一

B

6、三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是( )A.繁荣开放的社会风貌 B.政权分裂与文化停滞

C.民族交融与区域开发 D.中外交流与经济发展

C

7、《宋书》(记载南北朝时期“刘宋”政权历史的书)中写道:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”此现象出现的原因是( )

①北方人口大量南迁 ②南方气候有利于农业发展

③江南地区土地肥沃 ④北魏孝文帝改革大力推动

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

A

8、东汉末年群雄并起,最终形成三国鼎立的格局。下列示意图符合公元222年三国局势的是( )

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进