高中历史统编版选择性必修1第13课 当代中国的民族政策 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版选择性必修1第13课 当代中国的民族政策 课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-31 10:39:03 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第13课 当代中国的民族政策

课程标准:了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

“五十六个星座,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。五十六族语言汇成一句话,爱我中华……”这首广为传唱的《爱我中华》,是1991年第四届全国少数民族传统体育运动会会歌,反映了中华民族大家庭的团结和兴盛。全国少数民族传统体育运动会是我国级别最高、影响力最大的民族传统体育赛事,在弘扬民族体育文化、增强人民身体素质促进民族团结等方面作出了积极贡献。

一、民族区域自治制度的建立

民族区域自治制度是在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。在自治区内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

材料一:古代儒家论述的“天下”,其实往往关键在“以天下之大,四海之内,所共尊者一人耳”。……随着核心区域逐渐扩大,一些原本的四夷渐渐融入中国,而渐渐膨胀的中国拥有了更遥远的四夷,人们口中的“天下”,有时候指的是“中国”, 有时候则包括了 “中国”和“四夷”。汉代之后特别是到了隋唐,“天下”越来越兼带“中国”与“四夷”。此后,在“天下”观念里始终有“内”“外”的区别,有“华” “夷”的不同,也有“尊”“卑”的差异。

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国 “中华民族”观念研究》

(1)中国自古就是统一多民族国家。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

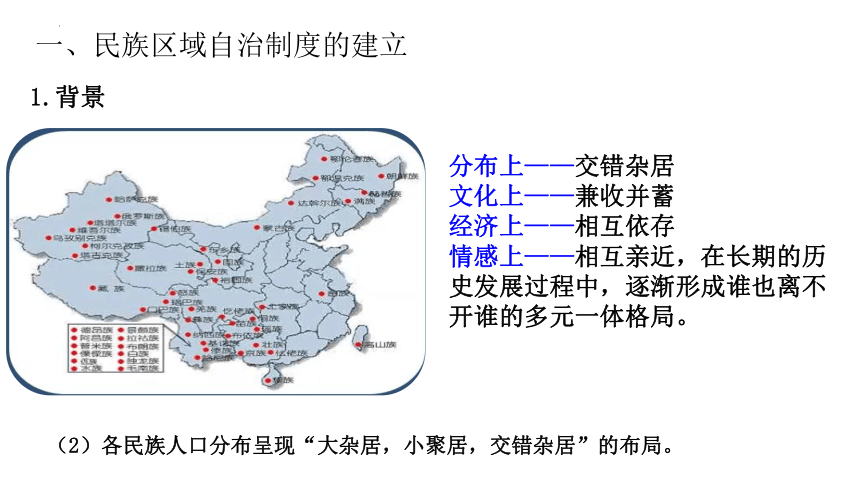

(2)各民族人口分布呈现“大杂居,小聚居,交错杂居”的布局。

分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近,在长期的历史发展过程中,逐渐形成谁也离不开谁的多元一体格局。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

山上有没主的野兽,山下没有没主的人。

材料二:旧西藏,所有农民都是终身负债的农奴,他们身上还有着苛捐杂税和沉重的徭役:“完全失去了一切人的自由,一年更比一年穷”。在西藏,所有农民都是终身负债的农奴,在他们中间很难找到一个已经还清了债务的人。……这样一来,所有农民就自然而然地要受到高利贷的盘剥。

——法国藏学家亚历山大·达维·尼尔《古老的西藏面对新生的中国》

(3)旧中国许多少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平严重落后。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

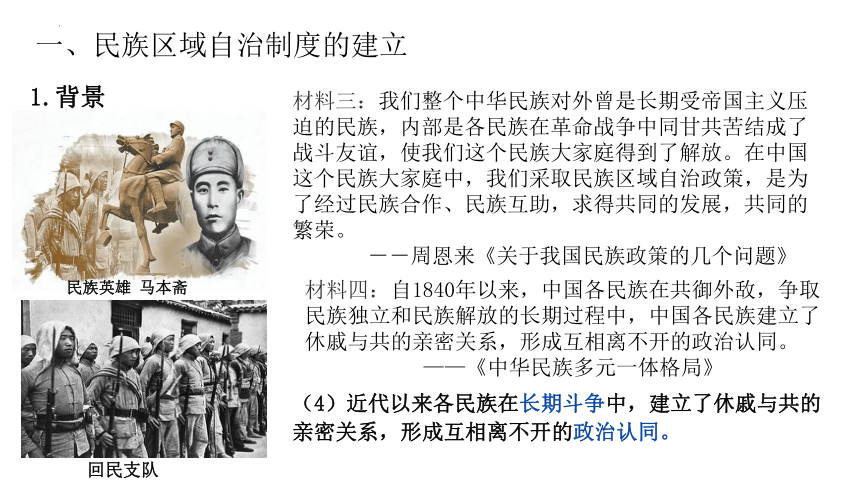

民族英雄 马本斋

回民支队

材料三:我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

--周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

(4)近代以来各民族在长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成互相离不开的政治认同。

材料四:自1840年以来,中国各民族在共御外敌,争取民族独立和民族解放的长期过程中,中国各民族建立了休戚与共的亲密关系,形成互相离不开的政治认同。

——《中华民族多元一体格局》

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

材料五:早在1941年5月1日,毛泽东在《陕甘宁边区民族政策》一文中就主张:依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。1945年4月24日,毛泽东在《论联合政府》一文中指出:共产党人必须积极地帮助各少数民族的广大人民群众为实现“中华民族自求解放和中国境内各民族一律平等”这个政策而奋斗;他们的言语、文字、风俗、习惯和宗教信仰,应被尊重。1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过《共同纲领》,规定了“中华人民共和国境内各民族一律平等”等民族政策。后来,这些内容被中共归纳为“民族平等、民族团结、民族共同繁荣”的民族政策。

——摘编自《关于我国民族政策的几个问题》

(5)中共重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

材料六:马克思、恩格斯、列宁关于民族平等、团结、亲近和融合,主张采用民族区域自治和地方自治等民族理论,为我党探索适合我国国情的民族区域自治制度奠定了重要的理论基础。

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(6)马克思普遍原理和中国具体实际相结合。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(1)中国自古就是统一多民族国家。

(2)各民族人口分布呈现“大杂居,小聚居,交错杂居”的布局。

(3)旧中国许多少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平严重落后。

(4)近代以来各民族在长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成互相离不开的政治认同。

(5)中共重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治。

(6)马克思普遍原理和中国具体实际相结合。

一、民族区域自治制度的建立

2.过程

(1)1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”。

(2)1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”

(3)1947年5月1日,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区,新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

(4)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。“

(5)1954年《中华人民共和国宪法》规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

一、民族区域自治制度的建立

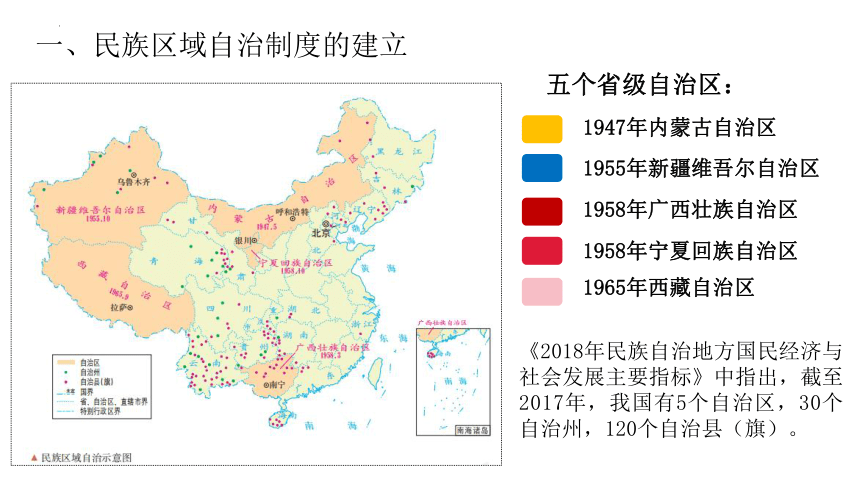

1947年内蒙古自治区

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1965年西藏自治区

1955年新疆维吾尔自治区

五个省级自治区:

《2018年民族自治地方国民经济与社会发展主要指标》中指出,截至2017年,我国有5个自治区,30个自治州,120个自治县(旗)。

二、民族区域自治制度的发展

1.中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

材料七:“改善和发展社会主义民族关系,加强民族团结,这对于我们这个多民族的国家具有重大意义。” ——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料一必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料八:1981年7月6日,中央书记处讨论新疆工作问题时提出:“新疆的汉族干部要确立这样一个正确观点,即离开了少数民族干部,新疆的各项工作搞不好;新疆的少数民族干部也要确立这样一个正确的观点,即离开了汉族干部,新疆各项工作也搞不好。如果汉族干部认为离开少数民族干部也可以,少数民族干部认为没有汉族干部也可以,都是错误的、危险的。”

二、民族区域自治制度的发展

2.1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来。标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

四大基本原则:

1.坚持实行民族区域自治与维护国家统一相结合

2.维护和发展各民族平等、团结和共同繁荣

3.保障自治机关充分行使自治权

4.加速发展民族自治地方经济文化建设事业

二、民族区域自治制度的发展

3.1990年, 中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”

意义:深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。对中国的民族团结进步事业有着重要的指导意义。

材料九: “三个离不开”精辟地概括了我国56个民族在历史发展过程中,休戚与共、互助合作的紧密关系,反映了我国民族关系历史构成的客观事实——中华民族多元一体的格局。

“三个离不开”思想既充分考虑了我国民族关系的历史,全面反映了我国民族关系的生动现实,又着眼于我国民族关系的长远发展,充分表达了全国各族人民团结、发展的共同愿望,是新形势下巩固和发展社会主义民族关系的重要指导原则。

——人民网

二、民族区域自治制度的发展

4.1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

立法自治权

变通执行权

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程

文化管理自治权

经济自治权

概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

二、民族区域自治制度的发展

民族自治地方的自治权

民族自治地方的自治机关依法管理本民族内部事务的权力。

除了行使普通地方国家机关的职权外,同时还行使宪法、民族区域自治法授予的自治权:

1.制定自治条例和单行条例;

2.变通权;

3.使用和发展本民族语言文字;

4.自主管理地方财政;

5.自主安排、管理和发展地方经济建设事业;

6.自主发展教育、科技、文化等社会事业;

6.组织维护社会治安的公安部队。

二、民族区域自治制度的发展

不同点 民族自治区 特别行政区

解决问题 我国的民族问题 港澳台问题,实现祖国统一

权限 民族自治权 高度自治权

社会制度 社会主义制度 资本主义制度

实行地区 少数民族聚居区 港澳台地区

历史作用 加强了民族团结有利于各民族共同繁荣 有利于实现祖国和平统一

自治程度 无高度自治权 高度自治

相同点 都是马克思主义普遍原理与中国具体实践相结合的产物。都是中央政府管辖下的地方行政区域,受中央人民政府的管辖,享有一定的自治权,但不具有任何独立主权实体的性质

二、民族区域自治制度的发展

民族自治区与特别行政区的不同点与相同点

材料十:国家在制定国民经济和社会发展计划时充分尊重和照顾民族自治地方的特点和需要,根据全国发展的整体布局和总体要求,将加快民族自治地方的发展摆到突出的战略位置。为加快西部地区和民族自治地方的发展,中国政府于2000年开始实施西部大开发战略,全国5个自治区、27个自治州以及120个自治县(旗中的83个自治县(旗)被纳入西部大开发的范围,还有3个自治州参照享受国家西部大开发优惠政策。

——国务院新闻办公室《中国的民族区域自治》白皮(2005年2月)

结合材料,阐述国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措。

原因: 我国处理民族关系的基本原则是民族平等﹑民族团结﹑各民族共同繁荣,对少数民族地区的帮扶是实现民族平等的客观需要和全面建设小康社会的迫切要求;是党和国家处理民族问题的一贯方针。

二、民族区域自治制度的发展

2013-2019西藏生产总值及其增长速度

2013-2019西藏小学在校生人数及学龄儿童入学率

二、民族区域自治制度的发展

国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措

青藏铁路

西电东送

西气东输

西部大开发典型工程

二、民族区域自治制度的发展

国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措

国家大力支持和帮扶民族自治地方的相关举措

为贯彻落实《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》的规定, 中国政府采取了一系列举措,主要包括:

一是把加快民族自治地方的发展摆到突出位置;

二是优先合理安排民族自治地方基础设施建设项目,增加对民族自治地方社会事业的投入;

三是加大对民族自治地方财政支持力度,特别是加大对少数民族贫困地区的扶持力度;

四是采取特殊措施帮助民族自治地方发展教育事业;

五是组织发达地区与民族自治地方开展对口支援;等等。

二、民族区域自治制度的发展

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

(1)“两个共同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

(3)中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(4)中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

威胁国家统一民族团结的因素仍然存在——西藏、新疆

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

如何坚持和完善民族区域自治制度

坚持和完善民族区域自治制度,要做到“两个结合”。

(1)坚持统一和自治相结合。团结统一是国家最高利益,是各族人民共同利益,是实行民族区域自治的前提和基础。没有国家团结统一,就谈不上民族区域自治。要在确保国家法律和政令实施的基础上,依法保障自治地方行使自治权,给予自治地方特殊支持,解决好自治地方特殊问题。

(2)坚持民族因素和区城因素相结合。民族区域自治,既包含了民族因素,又包含了区域因素。民族区域自治不是某个民族独享的自治,民族自治地方更不是某个民族独有的地方。

民族区域自治制度的意义

序言 民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关行使自治权。

第二条 民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

第六条 民族自治地方的自治机关根据本地方的情况,在不违背宪法和法律的原则下,有权采取特殊政策和灵活措施,加速民族自治地方经济、文化建设事业的发展。

第八条 上级国家机关保障民族自治地方的自治机关行使自治权,并且依据民族自治地方的特点和需要,努力帮助民族自治地方加速发展社会主义建设事业。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(2001年2月28日修正)

“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起” ——习近平

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②有利于实现少数民族当家作主的愿望,调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展;

③有利于民族地区经济社会事业的发展。

我国民族区域自治制度的特点

1.是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度,体现了民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一。

2.前提是国家统一领导。

3.民族区域自治地方享有一定的自治权,这是民族区域自治的核心

4.国家统一领导和享有民族自治权是紧密联系、不可分割的。

5.中国的民族区域自治不是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

问题探究

“三个离不开”一汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

“两个共同”一共同团结奋斗,共同繁荣发展。

“五个认同”一对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义的认同。

结合上述党和国家处理民族问题的思想原则,分析应如何坚持和完善民族区域自治制度。

坚持和完善民族区域自治制度,要坚持统一和自治相结合;

要坚持民族因素和区域因素相结合;

要维护国家统一、民族团结放在第一位,将其视为民族区域自治实行的初衷、坚持的依据、完善的目标。

民族区域自治制度

1949年《共同纲领》

1954年《五四宪法》

1955—1958年四大自治区及一批自治州、自治县(旗)成立

1978年十一届三中全会后拨乱反正

1984年《民族区域自治法》

1990年“三个离不开”

1997年十五大为建立有中国特色社会主义政治的基本制度之一

十八大以来:“两个共同”

“五个认同”

十九大以来:中华民族共同体意识

民族交往交流交融

建立

发展

完善

第13课 当代中国的民族政策

课程标准:了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

“五十六个星座,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。五十六族语言汇成一句话,爱我中华……”这首广为传唱的《爱我中华》,是1991年第四届全国少数民族传统体育运动会会歌,反映了中华民族大家庭的团结和兴盛。全国少数民族传统体育运动会是我国级别最高、影响力最大的民族传统体育赛事,在弘扬民族体育文化、增强人民身体素质促进民族团结等方面作出了积极贡献。

一、民族区域自治制度的建立

民族区域自治制度是在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。在自治区内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

材料一:古代儒家论述的“天下”,其实往往关键在“以天下之大,四海之内,所共尊者一人耳”。……随着核心区域逐渐扩大,一些原本的四夷渐渐融入中国,而渐渐膨胀的中国拥有了更遥远的四夷,人们口中的“天下”,有时候指的是“中国”, 有时候则包括了 “中国”和“四夷”。汉代之后特别是到了隋唐,“天下”越来越兼带“中国”与“四夷”。此后,在“天下”观念里始终有“内”“外”的区别,有“华” “夷”的不同,也有“尊”“卑”的差异。

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国 “中华民族”观念研究》

(1)中国自古就是统一多民族国家。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(2)各民族人口分布呈现“大杂居,小聚居,交错杂居”的布局。

分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近,在长期的历史发展过程中,逐渐形成谁也离不开谁的多元一体格局。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

山上有没主的野兽,山下没有没主的人。

材料二:旧西藏,所有农民都是终身负债的农奴,他们身上还有着苛捐杂税和沉重的徭役:“完全失去了一切人的自由,一年更比一年穷”。在西藏,所有农民都是终身负债的农奴,在他们中间很难找到一个已经还清了债务的人。……这样一来,所有农民就自然而然地要受到高利贷的盘剥。

——法国藏学家亚历山大·达维·尼尔《古老的西藏面对新生的中国》

(3)旧中国许多少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平严重落后。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

民族英雄 马本斋

回民支队

材料三:我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

--周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

(4)近代以来各民族在长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成互相离不开的政治认同。

材料四:自1840年以来,中国各民族在共御外敌,争取民族独立和民族解放的长期过程中,中国各民族建立了休戚与共的亲密关系,形成互相离不开的政治认同。

——《中华民族多元一体格局》

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

材料五:早在1941年5月1日,毛泽东在《陕甘宁边区民族政策》一文中就主张:依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。1945年4月24日,毛泽东在《论联合政府》一文中指出:共产党人必须积极地帮助各少数民族的广大人民群众为实现“中华民族自求解放和中国境内各民族一律平等”这个政策而奋斗;他们的言语、文字、风俗、习惯和宗教信仰,应被尊重。1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过《共同纲领》,规定了“中华人民共和国境内各民族一律平等”等民族政策。后来,这些内容被中共归纳为“民族平等、民族团结、民族共同繁荣”的民族政策。

——摘编自《关于我国民族政策的几个问题》

(5)中共重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

材料六:马克思、恩格斯、列宁关于民族平等、团结、亲近和融合,主张采用民族区域自治和地方自治等民族理论,为我党探索适合我国国情的民族区域自治制度奠定了重要的理论基础。

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(6)马克思普遍原理和中国具体实际相结合。

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(1)中国自古就是统一多民族国家。

(2)各民族人口分布呈现“大杂居,小聚居,交错杂居”的布局。

(3)旧中国许多少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平严重落后。

(4)近代以来各民族在长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成互相离不开的政治认同。

(5)中共重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治。

(6)马克思普遍原理和中国具体实际相结合。

一、民族区域自治制度的建立

2.过程

(1)1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”。

(2)1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”

(3)1947年5月1日,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区,新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

(4)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。“

(5)1954年《中华人民共和国宪法》规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

一、民族区域自治制度的建立

1947年内蒙古自治区

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1965年西藏自治区

1955年新疆维吾尔自治区

五个省级自治区:

《2018年民族自治地方国民经济与社会发展主要指标》中指出,截至2017年,我国有5个自治区,30个自治州,120个自治县(旗)。

二、民族区域自治制度的发展

1.中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

材料七:“改善和发展社会主义民族关系,加强民族团结,这对于我们这个多民族的国家具有重大意义。” ——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料一必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料八:1981年7月6日,中央书记处讨论新疆工作问题时提出:“新疆的汉族干部要确立这样一个正确观点,即离开了少数民族干部,新疆的各项工作搞不好;新疆的少数民族干部也要确立这样一个正确的观点,即离开了汉族干部,新疆各项工作也搞不好。如果汉族干部认为离开少数民族干部也可以,少数民族干部认为没有汉族干部也可以,都是错误的、危险的。”

二、民族区域自治制度的发展

2.1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来。标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

四大基本原则:

1.坚持实行民族区域自治与维护国家统一相结合

2.维护和发展各民族平等、团结和共同繁荣

3.保障自治机关充分行使自治权

4.加速发展民族自治地方经济文化建设事业

二、民族区域自治制度的发展

3.1990年, 中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”

意义:深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。对中国的民族团结进步事业有着重要的指导意义。

材料九: “三个离不开”精辟地概括了我国56个民族在历史发展过程中,休戚与共、互助合作的紧密关系,反映了我国民族关系历史构成的客观事实——中华民族多元一体的格局。

“三个离不开”思想既充分考虑了我国民族关系的历史,全面反映了我国民族关系的生动现实,又着眼于我国民族关系的长远发展,充分表达了全国各族人民团结、发展的共同愿望,是新形势下巩固和发展社会主义民族关系的重要指导原则。

——人民网

二、民族区域自治制度的发展

4.1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

立法自治权

变通执行权

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程

文化管理自治权

经济自治权

概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

二、民族区域自治制度的发展

民族自治地方的自治权

民族自治地方的自治机关依法管理本民族内部事务的权力。

除了行使普通地方国家机关的职权外,同时还行使宪法、民族区域自治法授予的自治权:

1.制定自治条例和单行条例;

2.变通权;

3.使用和发展本民族语言文字;

4.自主管理地方财政;

5.自主安排、管理和发展地方经济建设事业;

6.自主发展教育、科技、文化等社会事业;

6.组织维护社会治安的公安部队。

二、民族区域自治制度的发展

不同点 民族自治区 特别行政区

解决问题 我国的民族问题 港澳台问题,实现祖国统一

权限 民族自治权 高度自治权

社会制度 社会主义制度 资本主义制度

实行地区 少数民族聚居区 港澳台地区

历史作用 加强了民族团结有利于各民族共同繁荣 有利于实现祖国和平统一

自治程度 无高度自治权 高度自治

相同点 都是马克思主义普遍原理与中国具体实践相结合的产物。都是中央政府管辖下的地方行政区域,受中央人民政府的管辖,享有一定的自治权,但不具有任何独立主权实体的性质

二、民族区域自治制度的发展

民族自治区与特别行政区的不同点与相同点

材料十:国家在制定国民经济和社会发展计划时充分尊重和照顾民族自治地方的特点和需要,根据全国发展的整体布局和总体要求,将加快民族自治地方的发展摆到突出的战略位置。为加快西部地区和民族自治地方的发展,中国政府于2000年开始实施西部大开发战略,全国5个自治区、27个自治州以及120个自治县(旗中的83个自治县(旗)被纳入西部大开发的范围,还有3个自治州参照享受国家西部大开发优惠政策。

——国务院新闻办公室《中国的民族区域自治》白皮(2005年2月)

结合材料,阐述国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措。

原因: 我国处理民族关系的基本原则是民族平等﹑民族团结﹑各民族共同繁荣,对少数民族地区的帮扶是实现民族平等的客观需要和全面建设小康社会的迫切要求;是党和国家处理民族问题的一贯方针。

二、民族区域自治制度的发展

2013-2019西藏生产总值及其增长速度

2013-2019西藏小学在校生人数及学龄儿童入学率

二、民族区域自治制度的发展

国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措

青藏铁路

西电东送

西气东输

西部大开发典型工程

二、民族区域自治制度的发展

国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因和相关举措

国家大力支持和帮扶民族自治地方的相关举措

为贯彻落实《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》的规定, 中国政府采取了一系列举措,主要包括:

一是把加快民族自治地方的发展摆到突出位置;

二是优先合理安排民族自治地方基础设施建设项目,增加对民族自治地方社会事业的投入;

三是加大对民族自治地方财政支持力度,特别是加大对少数民族贫困地区的扶持力度;

四是采取特殊措施帮助民族自治地方发展教育事业;

五是组织发达地区与民族自治地方开展对口支援;等等。

二、民族区域自治制度的发展

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

(1)“两个共同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

(3)中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(4)中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

威胁国家统一民族团结的因素仍然存在——西藏、新疆

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

如何坚持和完善民族区域自治制度

坚持和完善民族区域自治制度,要做到“两个结合”。

(1)坚持统一和自治相结合。团结统一是国家最高利益,是各族人民共同利益,是实行民族区域自治的前提和基础。没有国家团结统一,就谈不上民族区域自治。要在确保国家法律和政令实施的基础上,依法保障自治地方行使自治权,给予自治地方特殊支持,解决好自治地方特殊问题。

(2)坚持民族因素和区城因素相结合。民族区域自治,既包含了民族因素,又包含了区域因素。民族区域自治不是某个民族独享的自治,民族自治地方更不是某个民族独有的地方。

民族区域自治制度的意义

序言 民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关行使自治权。

第二条 民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

第六条 民族自治地方的自治机关根据本地方的情况,在不违背宪法和法律的原则下,有权采取特殊政策和灵活措施,加速民族自治地方经济、文化建设事业的发展。

第八条 上级国家机关保障民族自治地方的自治机关行使自治权,并且依据民族自治地方的特点和需要,努力帮助民族自治地方加速发展社会主义建设事业。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(2001年2月28日修正)

“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起” ——习近平

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②有利于实现少数民族当家作主的愿望,调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展;

③有利于民族地区经济社会事业的发展。

我国民族区域自治制度的特点

1.是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度,体现了民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一。

2.前提是国家统一领导。

3.民族区域自治地方享有一定的自治权,这是民族区域自治的核心

4.国家统一领导和享有民族自治权是紧密联系、不可分割的。

5.中国的民族区域自治不是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

问题探究

“三个离不开”一汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

“两个共同”一共同团结奋斗,共同繁荣发展。

“五个认同”一对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义的认同。

结合上述党和国家处理民族问题的思想原则,分析应如何坚持和完善民族区域自治制度。

坚持和完善民族区域自治制度,要坚持统一和自治相结合;

要坚持民族因素和区域因素相结合;

要维护国家统一、民族团结放在第一位,将其视为民族区域自治实行的初衷、坚持的依据、完善的目标。

民族区域自治制度

1949年《共同纲领》

1954年《五四宪法》

1955—1958年四大自治区及一批自治州、自治县(旗)成立

1978年十一届三中全会后拨乱反正

1984年《民族区域自治法》

1990年“三个离不开”

1997年十五大为建立有中国特色社会主义政治的基本制度之一

十八大以来:“两个共同”

“五个认同”

十九大以来:中华民族共同体意识

民族交往交流交融

建立

发展

完善

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理