第14课《山水画的意境》教案 部编版语文九年级下册

文档属性

| 名称 | 第14课《山水画的意境》教案 部编版语文九年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学设计模板

姓名 教学课题 九年级下第四单元《山水画的意境》

课时 2 课型 新授阅读课

教材分析 《山水画的意境》位于九年级第四单元的第二课,是一篇教读课文。该单元选文为学术论文,是学生以前未曾接触过的类型。学习本单元文章,学生要学会把握作者的观点,学习思辨的方法,特别是把握论文中的核心概念与中心论点;发现疑难问题,独立思考,提出自己的见解;学习文中介绍的相关文艺欣赏方法,迁移运用到自己的学习中。 《山水画的意境》这一篇课文节选自《漫谈山水画》一文,该文章是孙美兰根据著名中国画画家李可染在中央美术学院的授课整理的,李可染本人也对山水画的相关内容有详细的研究。因此,这是一篇文艺论文,对初中生来说有些难度。学生学习本篇文章可以从论文的核心概念——意境出发,了解情、景、意匠等相关概念与意境的关系;理清文章的中心论点与分论点,从而把握作者观点;理解文中所列举实例的用意和作用,把握文艺论文的基本阅读方法,并将其迁移运用,为今后阅读同类型文章及欣赏写作打下基础。

教学目标 在快速阅读中把握文章核心概念及中心论点,概括作者主要观点。 梳理文章论述思路,分析作者所举实例,归纳文艺论文的写作特点与阅读方法。 借鉴文中的理论方法,学习鉴赏文学作品与山水画作。

重点、难点 重点:梳理文章论述思路,分析作者所举实例,归纳文艺论文的写作特点与阅读方法。 难点:理解、借鉴文中的理论方法,学习鉴赏文学作品与山水画作。

教学方法 合作讨论法:学习重点的突破以小组讨论的方式进行,先自主阅读,找出文章的分论点及其他概念,辨析与中心论点和核心概念的关系,用思维导图或表格的方式理清论述思路。探究难点问题,如作者为什么先列举古诗的例子,而不直接写山水画。最后归纳特点与方法。 练习法:本单元要求学生能够借鉴相关理论去欣赏其他文艺作品,因此需要拓展其他作品作为练习的材料。本篇课文实例以古诗和山水画为主,因此可以将相关作品作为练习。同时,课文中简略提到了“意匠”的概念,也可以提供阅读材料引导学生运用文艺论文的阅读方法去阅读。

教学过程

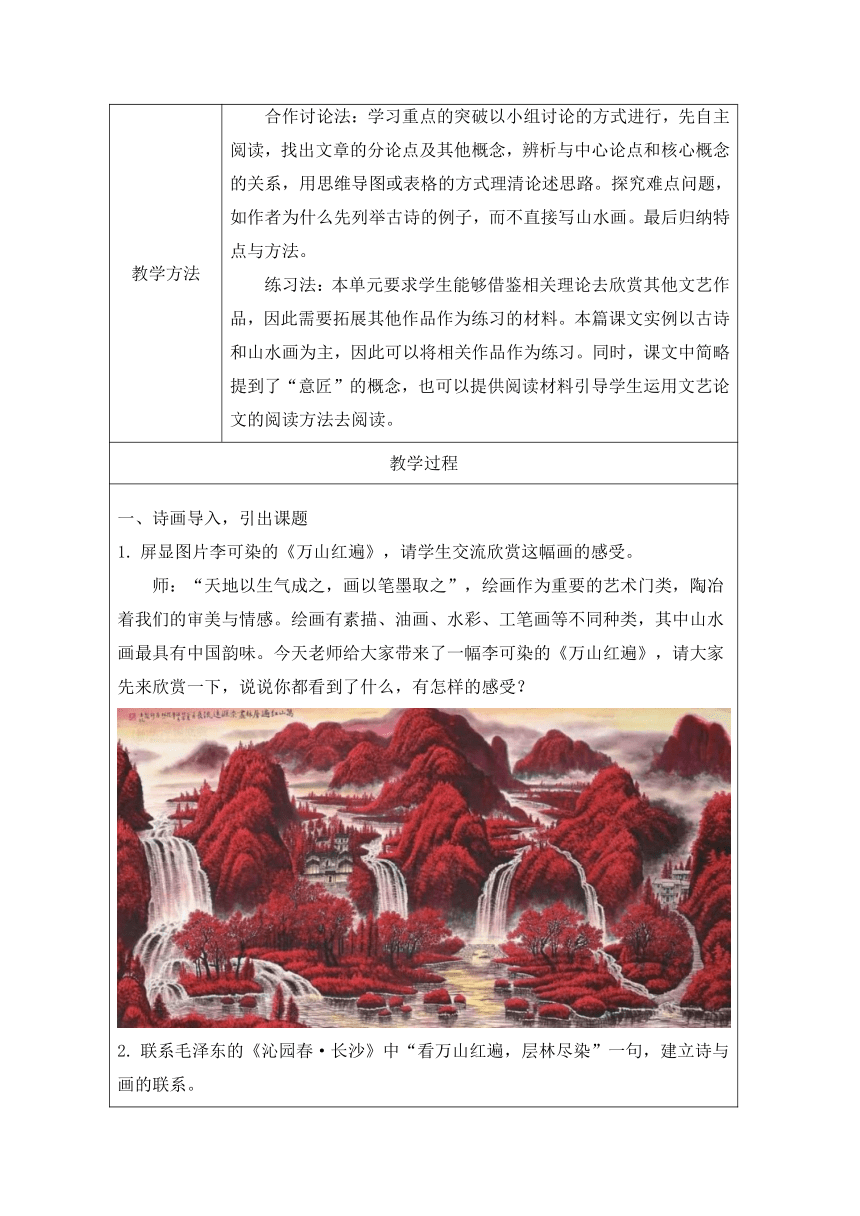

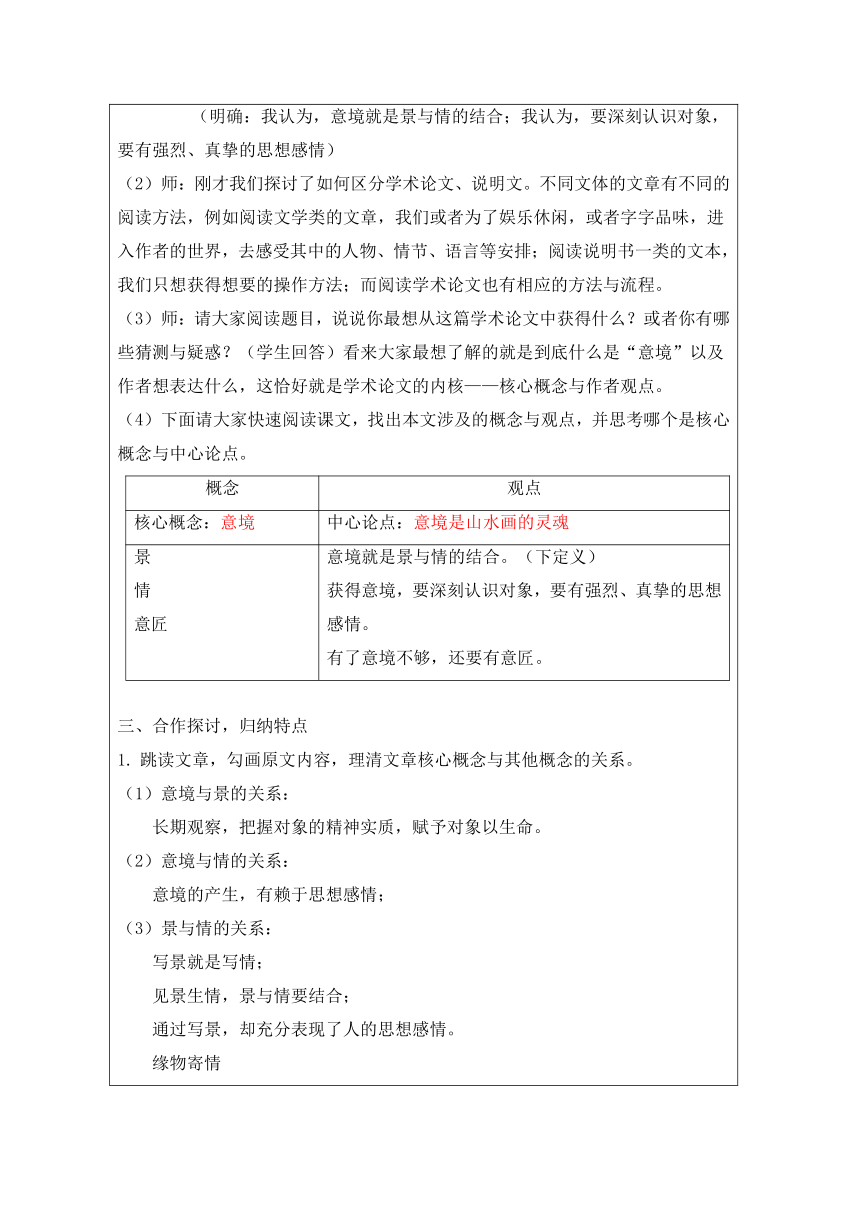

诗画导入,引出课题 屏显图片李可染的《万山红遍》,请学生交流欣赏这幅画的感受。 师:“天地以生气成之,画以笔墨取之”,绘画作为重要的艺术门类,陶冶着我们的审美与情感。绘画有素描、油画、水彩、工笔画等不同种类,其中山水画最具有中国韵味。今天老师给大家带来了一幅李可染的《万山红遍》,请大家先来欣赏一下,说说你都看到了什么,有怎样的感受? 联系毛泽东的《沁园春·长沙》中“看万山红遍,层林尽染”一句,建立诗与画的联系。 师:刚才同学们说这幅画中有很多的山、有水、有树,好像还有小亭子。这是画的内容。画中的山和树木用了大片的红色,说明画中已是深秋时节。同学们还看出近处的山更大一些、清楚一些,远处的山小一些、模糊一些,这是画的层次。大家对于绘画都有自己的感受与见解。看到这幅画,老师想到了毛主席的一句诗“看万山红遍,层林尽染”,而这幅画正是著名画家李可染根据毛泽东的诗词所创作的。可见,画与诗可以带来相似的想象与情感。如此一来,我们学习诗歌可以帮助理解绘画,而学习绘画的知识则可以帮助我们鉴赏诗歌。 回顾学习古代诗歌的经验,即分析意象、意境与作者情感,思考“意境”是什么,导入课题。 师:请同学们回忆一下我们鉴赏古代诗歌时都从哪些角度来分析?有意象、意境还有作者情感,还有朗读节奏、炼字炼句等。古诗靠意象来构建意境,靠意境来传递情感。那么我们要如何欣赏同样具有中国韵味的山水画呢?下面让我们一同走进李可染的《山水画的意境》,来学习欣赏山水画。 快速阅读,把握观点 检查预习,指明同学朗读屏幕上的字词与句子,其他同学纠正后,全班齐读。分享预习时搜集的有关李可染的介绍。 字词:惆怅、胸有成竹、暮霭、浮光掠影 句子:夔门天下险 明确文体,快速阅读,找出文中的核心概念与中心论点。 (1)师:阅读一篇文章首先要明确它的文体,再根据文体特点进行学习。根据你们的经验,这篇文章是什么文体? 同学们产生了不同的意见,有认为是说明文的,好像文章在讲关于山水画的知识;有同学认为是议论文,好像有论点与论据。这一篇文章与以往我们学习的议论文有所不同,它是一篇文艺类的学术论文。学术论文是学者针对某一个学术领域,比如美术、绘画甚至更小的范围如山水画,就有争议的或尚未解决的研究问题,提出自己的观点并进行论证。而说明文则是就客观事物的特点或原理进行阐释。简单的说,说明文是“事物本来是什么样的”,而学术论文是“我认为事物应该是怎样的”。那么请同学们快速找到能够体现学术论文“我认为事物是怎样的”这一特点的句子。 (明确:我认为,意境就是景与情的结合;我认为,要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情) 师:刚才我们探讨了如何区分学术论文、说明文。不同文体的文章有不同的阅读方法,例如阅读文学类的文章,我们或者为了娱乐休闲,或者字字品味,进入作者的世界,去感受其中的人物、情节、语言等安排;阅读说明书一类的文本,我们只想获得想要的操作方法;而阅读学术论文也有相应的方法与流程。 师:请大家阅读题目,说说你最想从这篇学术论文中获得什么?或者你有哪些猜测与疑惑?(学生回答)看来大家最想了解的就是到底什么是“意境”以及作者想表达什么,这恰好就是学术论文的内核——核心概念与作者观点。 下面请大家快速阅读课文,找出本文涉及的概念与观点,并思考哪个是核心概念与中心论点。 概念观点核心概念:意境中心论点:意境是山水画的灵魂景 情 意匠意境就是景与情的结合。(下定义) 获得意境,要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。 有了意境不够,还要有意匠。

合作探讨,归纳特点 跳读文章,勾画原文内容,理清文章核心概念与其他概念的关系。 意境与景的关系: 长期观察,把握对象的精神实质,赋予对象以生命。 (2)意境与情的关系: 意境的产生,有赖于思想感情; (3)景与情的关系: 写景就是写情; 见景生情,景与情要结合; 通过写景,却充分表现了人的思想感情。 缘物寄情 思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关。 高于现实 意境与意匠的关系: 但是有了意境不够,还要有意匠; 意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段; 意境和意匠是山水画的两个关键,有了意境,没有意匠,意境也就落了空。 明确:景 情 意境;意境=景+情;意境+意匠=好的山水画 跳读文章,分析分论点与中心论点的关系。 中心论点“意境是山水画的灵魂”提出观点; “意境是景与情的结合”解释了观点中意境的含义和为什么意境能够成为山水画的灵魂; “获得意境,要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想和感情”阐释怎样获得意境,如果没有这两个要素,则山水画就失去了灵魂; “有了意境不够,还要有意匠”,阐释意匠是意境的加工手段,也是山水画的灵魂。 明确:是什么——为什么——怎么样 精读文章段落,梳理论证过程,合作探讨所用实例的目的与作用。 将以上内容进行整理,再次阅读文章,梳理论证过程,完成思维导图。 以小组为单位,任选1-2个问题,合作探讨文章中所用实例的作用,随后在班级交流。 问题1:文章写的是《山水画的意境》,为何在文章开始第3、4段列举了古诗作为实例? 明确:引用李白《送孟浩然之广陵》和毛泽东的《十六字令三首》,具体阐释艺术作品如何通过写景表达人的思想感情,从而创造意境的。这些诗词大家比较熟悉,有景物描写,景情融合无间,具有很好的示范作用。 问题2:文章第3段列举了李太白《送孟浩然之广陵》的全诗,但是毛主席的《十六字令三首》却没有给出具体的诗句? 明确:首先,本篇文章是孙美兰根据李可染在中央美术学院讲授中国画的授课笔记整理而成的,因此面向的对象是美术学院的学生。作品写于20世纪50年代,当时毛主席的诗歌十分流行,几乎老少妇孺都能背诵毛主席的诗词,李可染的很多作品也是根据毛主席的诗词创作的。因此,不需要再具体列举《十六字令三首》的全诗。同时作者已经对这首诗的意境进行了详细地阐述,读者即便不知道原诗,也能根据阐述进行理解。 请学生推荐朗读好的同学,为大家朗读《十六字令三首》,其他同学根据作者的阐释进行评价。 附: 山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。 山,倒海翻江卷巨澜。奔腾急,万马战犹酣。 山,刺破青天锷未残。天欲堕,赖以拄其间。 问题3:请结合第7段的论点,尝试赏析《沁园春·雪》中“北国风光,千里冰封,万里雪飘”这一句诗中事物与情感的关系。 明确:引用该句诗词,意在证明艺术家写词、作画都会站得高于现实,因而更能全面地认识现实,抒发个性情感。以此为例具有典范性。同时,引用领袖的诗词,符合当时社会形式,又贴近现实。这首诗的创作背景正是毛主席在一场大雪后的中国北方——陕北清涧县,登高远望,欣赏北国风光,之后写下这首旧体诗。如果有同学去过北方,甚至更北的地方,如东北、陕北等比较寒冷的地区,就会知道北方的冬季风景。但毛主席不仅写出了北国风光的现实,还融合了自己对祖国河山的热爱,更融合了解放中国的雄心壮志。 问题4:第8段中关于画松树作者列举了两个例子,请分别概括并分析其作用。 明确:一个是五代画家荆浩在太行山描写松树,朝朝暮暮长期观察,从正面论证了要获得诗画的意境,必须要身临其境、长期观察,才能获得丰富深刻的认识。一个是“一位作者”出外写生,两个礼拜画了一百多张,则是从反面论证,太快、急功近利、追求数量,没有对事物认真细致的观察是画不好画的。 问题5:文章中出现很多古人的话语,如“缘物寄情”、“峨眉天下秀……”、“意匠惨淡经营中”,分析其论证的方法与作用。 明确:引用古人的话,属于引用论证,它也是道理论证的一种。引用名句,既有较强的说服力,又使得文章更加典雅,富有知识性。 “缘物寄情”,旨在说明古人在景物描写中融合个人感情的写作手法,对意境进行阐释。 “峨眉……天下幽”:意在论证“每一处风景都有其不同的特色”,作家或画家要在充分认识其风景精神实质的基础上,通过作品表达独特的思想感情。 “意匠惨淡经营中”、“语不惊人死不休”;引用杜甫的话意在论证意匠的作用。意匠是表现手法,是作品的“语言”,没有意匠,作品也会失去灵魂。 问题6:选择你熟悉的古诗、其他艺术作品或艺术家的故事,为“怎样获得意境”这一部分增加1-2个论据。 参考论据: 身临其境,长期观察:法国著名作家左拉一生写了大量作品,他非常注意观察生活,什么都要看。走在路上,遇到妓女和警察打架,就挤进围观人群,仔细观察各种人的情态。在商店里碰巧遇到几位女顾客与老板讨价还价,他就驻足观察。他常到煤矿与矿工一起采煤;到洗衣房和女工聊天;到集市上看商贩卖货。因为他到处借机观察人生,观察社会,他的代表作《卢贡——马卡尔家族》这部巨著才能刻画出众多形形色色的人物形象。 站得高于现实:曹植《七步诗》中描写的是煮豆子的过程,但融入了曹植对兄弟情的感悟。因为争夺王权,曹丕要求他在七步之内,作出一首诗,让他免于一死。曹植才华横溢,在短时间内联想到日常生活中煮豆子的情形,抒发自己对兄弟的感情。 迁移运用,提升审美 总结文章特点,归纳阅读方法 师:本节课我们接触了新的文体——文艺论文《山水画的意境》。有同学可以帮助大家小结一下这类文章的特点或阅读方法吗? 明确:文艺论文主要探讨的是文艺领域中研究的问题,阐释相关的概念,给出作者的观点,按照“是什么—为什么—怎么样”的逻辑论证。阅读这类文章首先要找到作者探讨的核心概念和中心论点,然后探究概念间的关系,梳理论证思路,再进一步学习作者是使用了哪些例子来论证的。而我们学习文艺论文不仅局限在一篇文章中,更要阅读多个材料,拓展阅读,获得属于自己的理解。最后将自己的理解运用在我们的语文学习和工作生活中。这样文艺论文才能发挥它最大的价值,为我所用。 迁移运用,使用学术论文的阅读方法,分析“意匠”的片段。(发放资料:《漫谈山水画》中关于“意匠”的节选“肯定地说……这是很有意思的”) 自主阅读,圈点勾画 回答下列问题: 什么是意匠(核心概念):意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。 主要观点(作者观点):意境和意匠是山水画的主要的两个关键;一定要苦心经营意匠; 作者认为,中国画的意匠包括哪些方面(作者观点):剪裁、夸张、组织 “夸张”同时也是古诗常用的修辞,请你默写一句含有夸张手法的古诗(迁移运用):飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 3.结合文中的概念与论点,从本册教材学过的几首古诗中挑选一首进行赏析。 4.再次赏析《万山红遍》图,说说有哪些新的感悟。 小结:“莫把丹青等闲看,无声诗里颂千秋”,画与诗都是景与情的结合,是讲究意境的艺术。李可染的《山水画的意境》为我们定义了他眼中的“意境”,那么学完这篇文章,你又对“意境”有了哪些认识呢?课后同学们可以继续阅读其他有关“意境”的文章或书籍,例如李可染的《山水画讲义》、王国维的《人间词话》,为你心目中的“意境”下一个定义。有能力的同学还可以根据你的定义,按照所学的论证逻辑选择论据进行论证,写一篇不少于500字的小论文,题目自拟。

设计说明 本篇文章是一篇学术论文,对于初次接触的初中生来说略显枯燥且比较难懂。因此笔者首先通过作者的画作进行导入,激发学生兴趣,与文章建立联系。学术论文有其自身的文体特点与阅读方法,读者从中主要获得的是相关概念的知识与理解作者观点,从而构建自己对该问题的认识。因此笔者先让学生根据自己的经验对文体进行辨析,然后从标题着手,引导学生认识到阅读的目的。接着从核心概念和中心论点出发,探究概念间的关系及论证逻辑,再合作分析实例与引用论证的作用,最后回归到该文体的阅读方法上来,让学生不仅学会这一篇,还能够学会这一类文章。为了检验学生的学习效果,笔者设计了三个层次的练习,首先是阅读方法的检验,“意匠”是本篇文章的概念之一,但是课文没有详细展开。因此笔者用关于“意匠”的论述片段检验学生的学习,从核心概念、作者观点和运用上设计问题;其次是概念运用的检验,分别设计了古诗和绘画两种类型的题目,使学生在运用中提升审美能力。最后作业部分是考察学生的批判性阅读,在文章概念界定的基础上形成自己的独特认识,学有余力的学生可以模仿课文的逻辑进行写作,初步尝试写作小论文。 阅读学术论文是一种重要的学习能力,教师可以借助本篇文章启蒙学生,形成对学术论文的基本认识,为高中乃至今后的学习打下良好基础。

姓名 教学课题 九年级下第四单元《山水画的意境》

课时 2 课型 新授阅读课

教材分析 《山水画的意境》位于九年级第四单元的第二课,是一篇教读课文。该单元选文为学术论文,是学生以前未曾接触过的类型。学习本单元文章,学生要学会把握作者的观点,学习思辨的方法,特别是把握论文中的核心概念与中心论点;发现疑难问题,独立思考,提出自己的见解;学习文中介绍的相关文艺欣赏方法,迁移运用到自己的学习中。 《山水画的意境》这一篇课文节选自《漫谈山水画》一文,该文章是孙美兰根据著名中国画画家李可染在中央美术学院的授课整理的,李可染本人也对山水画的相关内容有详细的研究。因此,这是一篇文艺论文,对初中生来说有些难度。学生学习本篇文章可以从论文的核心概念——意境出发,了解情、景、意匠等相关概念与意境的关系;理清文章的中心论点与分论点,从而把握作者观点;理解文中所列举实例的用意和作用,把握文艺论文的基本阅读方法,并将其迁移运用,为今后阅读同类型文章及欣赏写作打下基础。

教学目标 在快速阅读中把握文章核心概念及中心论点,概括作者主要观点。 梳理文章论述思路,分析作者所举实例,归纳文艺论文的写作特点与阅读方法。 借鉴文中的理论方法,学习鉴赏文学作品与山水画作。

重点、难点 重点:梳理文章论述思路,分析作者所举实例,归纳文艺论文的写作特点与阅读方法。 难点:理解、借鉴文中的理论方法,学习鉴赏文学作品与山水画作。

教学方法 合作讨论法:学习重点的突破以小组讨论的方式进行,先自主阅读,找出文章的分论点及其他概念,辨析与中心论点和核心概念的关系,用思维导图或表格的方式理清论述思路。探究难点问题,如作者为什么先列举古诗的例子,而不直接写山水画。最后归纳特点与方法。 练习法:本单元要求学生能够借鉴相关理论去欣赏其他文艺作品,因此需要拓展其他作品作为练习的材料。本篇课文实例以古诗和山水画为主,因此可以将相关作品作为练习。同时,课文中简略提到了“意匠”的概念,也可以提供阅读材料引导学生运用文艺论文的阅读方法去阅读。

教学过程

诗画导入,引出课题 屏显图片李可染的《万山红遍》,请学生交流欣赏这幅画的感受。 师:“天地以生气成之,画以笔墨取之”,绘画作为重要的艺术门类,陶冶着我们的审美与情感。绘画有素描、油画、水彩、工笔画等不同种类,其中山水画最具有中国韵味。今天老师给大家带来了一幅李可染的《万山红遍》,请大家先来欣赏一下,说说你都看到了什么,有怎样的感受? 联系毛泽东的《沁园春·长沙》中“看万山红遍,层林尽染”一句,建立诗与画的联系。 师:刚才同学们说这幅画中有很多的山、有水、有树,好像还有小亭子。这是画的内容。画中的山和树木用了大片的红色,说明画中已是深秋时节。同学们还看出近处的山更大一些、清楚一些,远处的山小一些、模糊一些,这是画的层次。大家对于绘画都有自己的感受与见解。看到这幅画,老师想到了毛主席的一句诗“看万山红遍,层林尽染”,而这幅画正是著名画家李可染根据毛泽东的诗词所创作的。可见,画与诗可以带来相似的想象与情感。如此一来,我们学习诗歌可以帮助理解绘画,而学习绘画的知识则可以帮助我们鉴赏诗歌。 回顾学习古代诗歌的经验,即分析意象、意境与作者情感,思考“意境”是什么,导入课题。 师:请同学们回忆一下我们鉴赏古代诗歌时都从哪些角度来分析?有意象、意境还有作者情感,还有朗读节奏、炼字炼句等。古诗靠意象来构建意境,靠意境来传递情感。那么我们要如何欣赏同样具有中国韵味的山水画呢?下面让我们一同走进李可染的《山水画的意境》,来学习欣赏山水画。 快速阅读,把握观点 检查预习,指明同学朗读屏幕上的字词与句子,其他同学纠正后,全班齐读。分享预习时搜集的有关李可染的介绍。 字词:惆怅、胸有成竹、暮霭、浮光掠影 句子:夔门天下险 明确文体,快速阅读,找出文中的核心概念与中心论点。 (1)师:阅读一篇文章首先要明确它的文体,再根据文体特点进行学习。根据你们的经验,这篇文章是什么文体? 同学们产生了不同的意见,有认为是说明文的,好像文章在讲关于山水画的知识;有同学认为是议论文,好像有论点与论据。这一篇文章与以往我们学习的议论文有所不同,它是一篇文艺类的学术论文。学术论文是学者针对某一个学术领域,比如美术、绘画甚至更小的范围如山水画,就有争议的或尚未解决的研究问题,提出自己的观点并进行论证。而说明文则是就客观事物的特点或原理进行阐释。简单的说,说明文是“事物本来是什么样的”,而学术论文是“我认为事物应该是怎样的”。那么请同学们快速找到能够体现学术论文“我认为事物是怎样的”这一特点的句子。 (明确:我认为,意境就是景与情的结合;我认为,要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情) 师:刚才我们探讨了如何区分学术论文、说明文。不同文体的文章有不同的阅读方法,例如阅读文学类的文章,我们或者为了娱乐休闲,或者字字品味,进入作者的世界,去感受其中的人物、情节、语言等安排;阅读说明书一类的文本,我们只想获得想要的操作方法;而阅读学术论文也有相应的方法与流程。 师:请大家阅读题目,说说你最想从这篇学术论文中获得什么?或者你有哪些猜测与疑惑?(学生回答)看来大家最想了解的就是到底什么是“意境”以及作者想表达什么,这恰好就是学术论文的内核——核心概念与作者观点。 下面请大家快速阅读课文,找出本文涉及的概念与观点,并思考哪个是核心概念与中心论点。 概念观点核心概念:意境中心论点:意境是山水画的灵魂景 情 意匠意境就是景与情的结合。(下定义) 获得意境,要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。 有了意境不够,还要有意匠。

合作探讨,归纳特点 跳读文章,勾画原文内容,理清文章核心概念与其他概念的关系。 意境与景的关系: 长期观察,把握对象的精神实质,赋予对象以生命。 (2)意境与情的关系: 意境的产生,有赖于思想感情; (3)景与情的关系: 写景就是写情; 见景生情,景与情要结合; 通过写景,却充分表现了人的思想感情。 缘物寄情 思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关。 高于现实 意境与意匠的关系: 但是有了意境不够,还要有意匠; 意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段; 意境和意匠是山水画的两个关键,有了意境,没有意匠,意境也就落了空。 明确:景 情 意境;意境=景+情;意境+意匠=好的山水画 跳读文章,分析分论点与中心论点的关系。 中心论点“意境是山水画的灵魂”提出观点; “意境是景与情的结合”解释了观点中意境的含义和为什么意境能够成为山水画的灵魂; “获得意境,要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想和感情”阐释怎样获得意境,如果没有这两个要素,则山水画就失去了灵魂; “有了意境不够,还要有意匠”,阐释意匠是意境的加工手段,也是山水画的灵魂。 明确:是什么——为什么——怎么样 精读文章段落,梳理论证过程,合作探讨所用实例的目的与作用。 将以上内容进行整理,再次阅读文章,梳理论证过程,完成思维导图。 以小组为单位,任选1-2个问题,合作探讨文章中所用实例的作用,随后在班级交流。 问题1:文章写的是《山水画的意境》,为何在文章开始第3、4段列举了古诗作为实例? 明确:引用李白《送孟浩然之广陵》和毛泽东的《十六字令三首》,具体阐释艺术作品如何通过写景表达人的思想感情,从而创造意境的。这些诗词大家比较熟悉,有景物描写,景情融合无间,具有很好的示范作用。 问题2:文章第3段列举了李太白《送孟浩然之广陵》的全诗,但是毛主席的《十六字令三首》却没有给出具体的诗句? 明确:首先,本篇文章是孙美兰根据李可染在中央美术学院讲授中国画的授课笔记整理而成的,因此面向的对象是美术学院的学生。作品写于20世纪50年代,当时毛主席的诗歌十分流行,几乎老少妇孺都能背诵毛主席的诗词,李可染的很多作品也是根据毛主席的诗词创作的。因此,不需要再具体列举《十六字令三首》的全诗。同时作者已经对这首诗的意境进行了详细地阐述,读者即便不知道原诗,也能根据阐述进行理解。 请学生推荐朗读好的同学,为大家朗读《十六字令三首》,其他同学根据作者的阐释进行评价。 附: 山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。 山,倒海翻江卷巨澜。奔腾急,万马战犹酣。 山,刺破青天锷未残。天欲堕,赖以拄其间。 问题3:请结合第7段的论点,尝试赏析《沁园春·雪》中“北国风光,千里冰封,万里雪飘”这一句诗中事物与情感的关系。 明确:引用该句诗词,意在证明艺术家写词、作画都会站得高于现实,因而更能全面地认识现实,抒发个性情感。以此为例具有典范性。同时,引用领袖的诗词,符合当时社会形式,又贴近现实。这首诗的创作背景正是毛主席在一场大雪后的中国北方——陕北清涧县,登高远望,欣赏北国风光,之后写下这首旧体诗。如果有同学去过北方,甚至更北的地方,如东北、陕北等比较寒冷的地区,就会知道北方的冬季风景。但毛主席不仅写出了北国风光的现实,还融合了自己对祖国河山的热爱,更融合了解放中国的雄心壮志。 问题4:第8段中关于画松树作者列举了两个例子,请分别概括并分析其作用。 明确:一个是五代画家荆浩在太行山描写松树,朝朝暮暮长期观察,从正面论证了要获得诗画的意境,必须要身临其境、长期观察,才能获得丰富深刻的认识。一个是“一位作者”出外写生,两个礼拜画了一百多张,则是从反面论证,太快、急功近利、追求数量,没有对事物认真细致的观察是画不好画的。 问题5:文章中出现很多古人的话语,如“缘物寄情”、“峨眉天下秀……”、“意匠惨淡经营中”,分析其论证的方法与作用。 明确:引用古人的话,属于引用论证,它也是道理论证的一种。引用名句,既有较强的说服力,又使得文章更加典雅,富有知识性。 “缘物寄情”,旨在说明古人在景物描写中融合个人感情的写作手法,对意境进行阐释。 “峨眉……天下幽”:意在论证“每一处风景都有其不同的特色”,作家或画家要在充分认识其风景精神实质的基础上,通过作品表达独特的思想感情。 “意匠惨淡经营中”、“语不惊人死不休”;引用杜甫的话意在论证意匠的作用。意匠是表现手法,是作品的“语言”,没有意匠,作品也会失去灵魂。 问题6:选择你熟悉的古诗、其他艺术作品或艺术家的故事,为“怎样获得意境”这一部分增加1-2个论据。 参考论据: 身临其境,长期观察:法国著名作家左拉一生写了大量作品,他非常注意观察生活,什么都要看。走在路上,遇到妓女和警察打架,就挤进围观人群,仔细观察各种人的情态。在商店里碰巧遇到几位女顾客与老板讨价还价,他就驻足观察。他常到煤矿与矿工一起采煤;到洗衣房和女工聊天;到集市上看商贩卖货。因为他到处借机观察人生,观察社会,他的代表作《卢贡——马卡尔家族》这部巨著才能刻画出众多形形色色的人物形象。 站得高于现实:曹植《七步诗》中描写的是煮豆子的过程,但融入了曹植对兄弟情的感悟。因为争夺王权,曹丕要求他在七步之内,作出一首诗,让他免于一死。曹植才华横溢,在短时间内联想到日常生活中煮豆子的情形,抒发自己对兄弟的感情。 迁移运用,提升审美 总结文章特点,归纳阅读方法 师:本节课我们接触了新的文体——文艺论文《山水画的意境》。有同学可以帮助大家小结一下这类文章的特点或阅读方法吗? 明确:文艺论文主要探讨的是文艺领域中研究的问题,阐释相关的概念,给出作者的观点,按照“是什么—为什么—怎么样”的逻辑论证。阅读这类文章首先要找到作者探讨的核心概念和中心论点,然后探究概念间的关系,梳理论证思路,再进一步学习作者是使用了哪些例子来论证的。而我们学习文艺论文不仅局限在一篇文章中,更要阅读多个材料,拓展阅读,获得属于自己的理解。最后将自己的理解运用在我们的语文学习和工作生活中。这样文艺论文才能发挥它最大的价值,为我所用。 迁移运用,使用学术论文的阅读方法,分析“意匠”的片段。(发放资料:《漫谈山水画》中关于“意匠”的节选“肯定地说……这是很有意思的”) 自主阅读,圈点勾画 回答下列问题: 什么是意匠(核心概念):意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。 主要观点(作者观点):意境和意匠是山水画的主要的两个关键;一定要苦心经营意匠; 作者认为,中国画的意匠包括哪些方面(作者观点):剪裁、夸张、组织 “夸张”同时也是古诗常用的修辞,请你默写一句含有夸张手法的古诗(迁移运用):飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 3.结合文中的概念与论点,从本册教材学过的几首古诗中挑选一首进行赏析。 4.再次赏析《万山红遍》图,说说有哪些新的感悟。 小结:“莫把丹青等闲看,无声诗里颂千秋”,画与诗都是景与情的结合,是讲究意境的艺术。李可染的《山水画的意境》为我们定义了他眼中的“意境”,那么学完这篇文章,你又对“意境”有了哪些认识呢?课后同学们可以继续阅读其他有关“意境”的文章或书籍,例如李可染的《山水画讲义》、王国维的《人间词话》,为你心目中的“意境”下一个定义。有能力的同学还可以根据你的定义,按照所学的论证逻辑选择论据进行论证,写一篇不少于500字的小论文,题目自拟。

设计说明 本篇文章是一篇学术论文,对于初次接触的初中生来说略显枯燥且比较难懂。因此笔者首先通过作者的画作进行导入,激发学生兴趣,与文章建立联系。学术论文有其自身的文体特点与阅读方法,读者从中主要获得的是相关概念的知识与理解作者观点,从而构建自己对该问题的认识。因此笔者先让学生根据自己的经验对文体进行辨析,然后从标题着手,引导学生认识到阅读的目的。接着从核心概念和中心论点出发,探究概念间的关系及论证逻辑,再合作分析实例与引用论证的作用,最后回归到该文体的阅读方法上来,让学生不仅学会这一篇,还能够学会这一类文章。为了检验学生的学习效果,笔者设计了三个层次的练习,首先是阅读方法的检验,“意匠”是本篇文章的概念之一,但是课文没有详细展开。因此笔者用关于“意匠”的论述片段检验学生的学习,从核心概念、作者观点和运用上设计问题;其次是概念运用的检验,分别设计了古诗和绘画两种类型的题目,使学生在运用中提升审美能力。最后作业部分是考察学生的批判性阅读,在文章概念界定的基础上形成自己的独特认识,学有余力的学生可以模仿课文的逻辑进行写作,初步尝试写作小论文。 阅读学术论文是一种重要的学习能力,教师可以借助本篇文章启蒙学生,形成对学术论文的基本认识,为高中乃至今后的学习打下良好基础。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读