高中历史统编版纲要下册第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共54张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要下册第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共54张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-31 14:32:37 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

殖民体系

两种制度

世界格局

两极格局

世界多极化趋势

资本主义:自我调节+矛盾存在

社会主义:巨大成就+艰难曲折

瓦解

单元梳理

第八单元 20世纪下半叶世世界的新变化

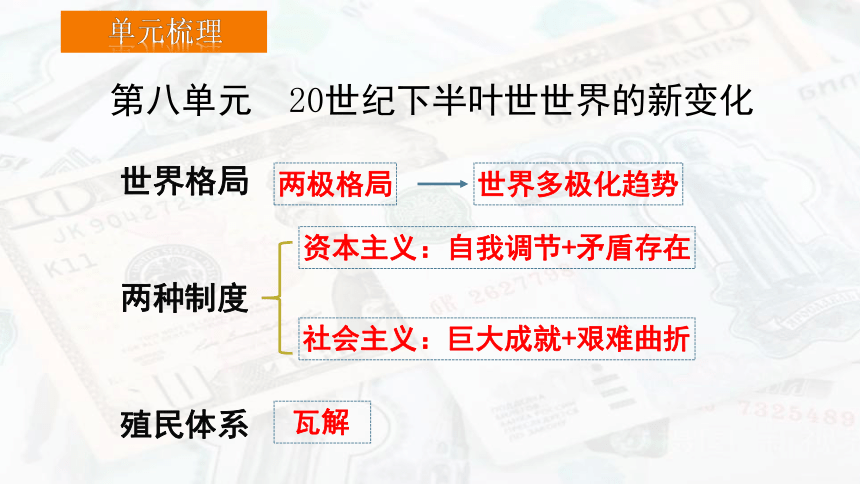

当美苏士兵还在沉浸在反法西斯战争的胜利时,美国驻苏联大使馆代办乔治凯南却扬言:“人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。”

——齐世荣总主编,张宏毅主编:《当代世界史资料选辑》

为什么说战争才刚刚开始?又是怎样一场“战争”?

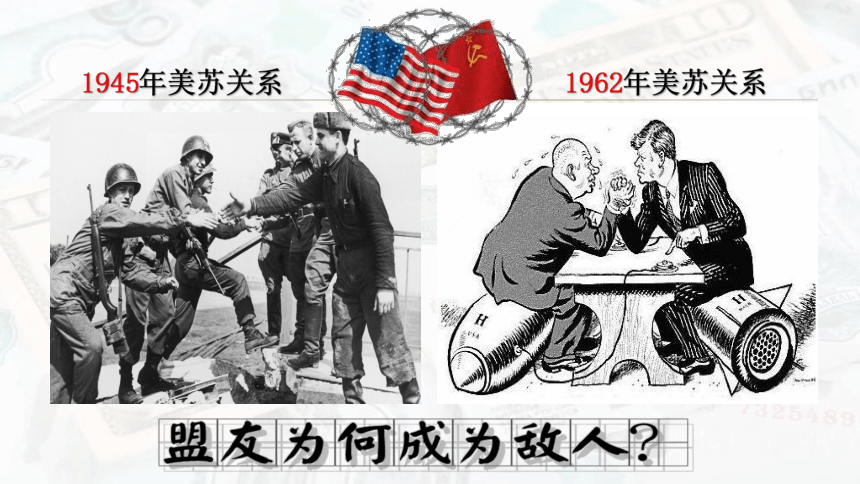

1945年美苏关系

1962年美苏关系

第18课 冷战与国际格局的演变

课标要求:

1、了解冷战及其基本特征;

2、理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

(2).为何要“战”?

(1).为何“冷”战?

(3).如何冷战?

(4).冷战带来了什么?

(5).哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

问题

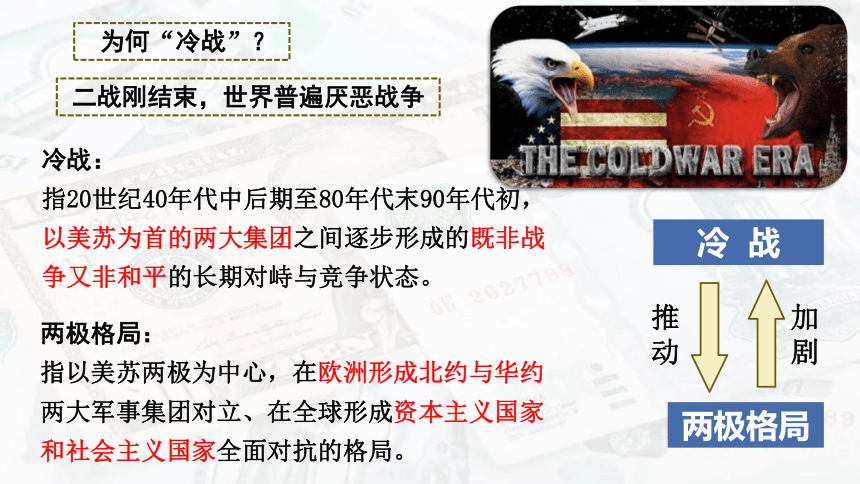

冷战:

指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

两极格局:

指以美苏两极为中心,在欧洲形成北约与华约两大军事集团对立、在全球形成资本主义国家和社会主义国家全面对抗的格局。

两极格局

冷 战

推动

加剧

为何“冷战”?

二战刚结束,世界普遍厌恶战争

冷战 与两极格局

(1)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础(框架)

材料一:二战中后期,反法西斯同盟国首脑相继召开一系列会议,在缔结一系列条约和协定后,建立了以美苏两大国为主导的“雅尔塔体系”。

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

(一)冷战

材料二:我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。——丘吉尔

1、为何“战” 冷战形成的背景:

国家利益、社会制度和意识形态的矛盾

材料三:法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾,如波兰问题、土耳其问题、伊朗问题等。这些矛盾加深了双方相互间的怀疑和不信任。 ——沈志华《冷战五书》

(2)二战后美苏失去战时同盟的基础

盟友

对手

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

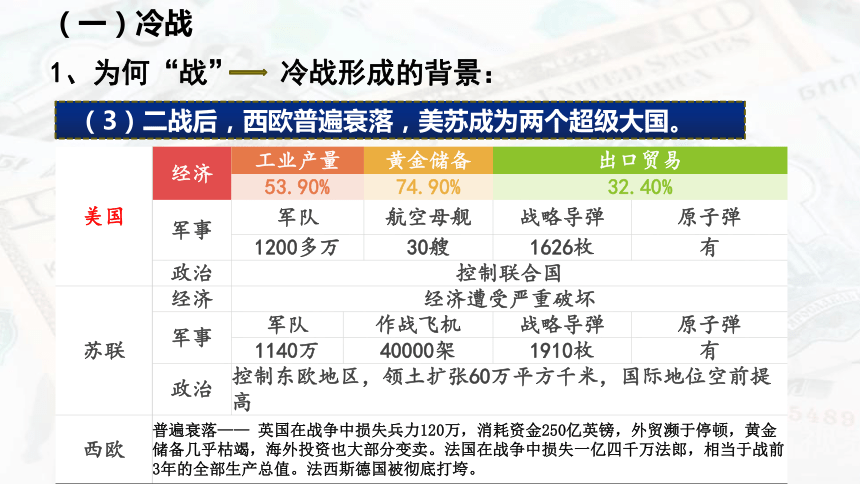

美国 经济 工业产量 黄金储备 出口贸易

53.90% 74.90% 32.40%

军事 军队 航空母舰 战略导弹 原子弹

1200多万 30艘 1626枚 有

政治 控制联合国

苏联 经济 经济遭受严重破坏

军事 军队 作战飞机 战略导弹 原子弹

1140万 40000架 1910枚 有

政治 控制东欧地区,领土扩张60万平方千米,国际地位空前提高

西欧 普遍衰落—— 英国在战争中损失兵力120万,消耗资金250亿英镑,外贸濒于停顿,黄金储备几乎枯竭,海外投资也大部分变卖。法国在战争中损失一亿四千万法郎,相当于战前3年的全部生产总值。法西斯德国被彻底打垮。

(3)二战后,西欧普遍衰落,美苏成为两个超级大国。

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

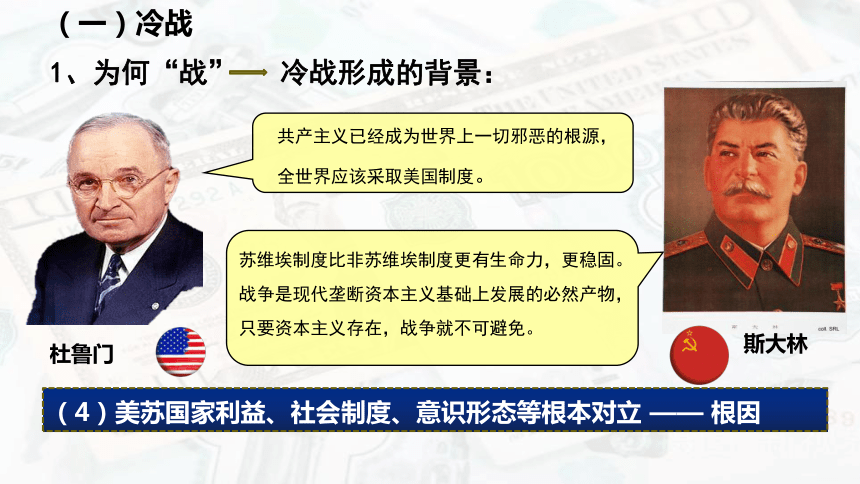

杜鲁门

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。

苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

斯大林

(4)美苏国家利益、社会制度、意识形态等根本对立 —— 根因

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

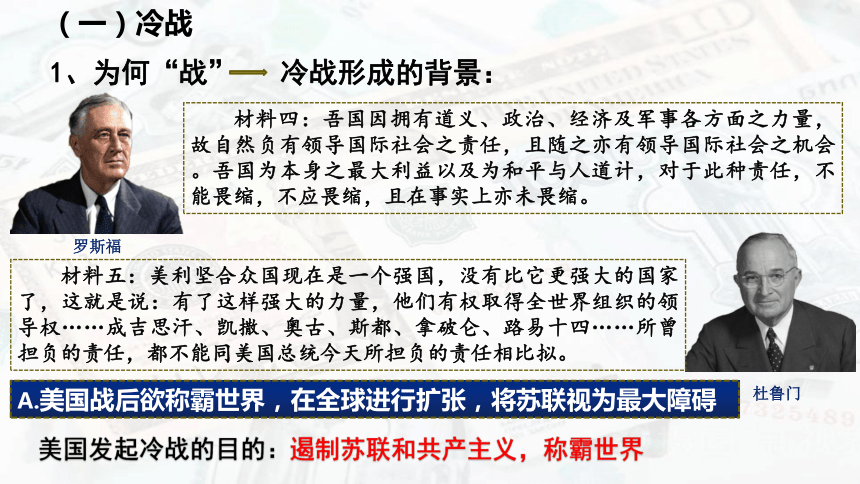

材料四:吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

材料五:美利坚合众国现在是一个强国,没有比它更强大的国家了,这就是说:有了这样强大的力量,他们有权取得全世界组织的领导权……成吉思汗、凯撒、奥古、斯都、拿破仑、路易十四……所曾担负的责任,都不能同美国总统今天所担负的责任相比拟。

罗斯福

杜鲁门

A.美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍

美国发起冷战的目的:遏制苏联和共产主义,称霸世界

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

B.战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

◎第二次世界大战后波兰领土变迁示意图

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议

上的讲话》

美国全球扩张战略和苏联保障

国家安全战略之间发生激烈碰撞

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

材料六:1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为"和平砥柱"的演说。

丘吉尔在演说中公开攻击苏联“扩张”,宣称“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”。

(5)1946年,丘吉尔发表铁幕演说 ,揭开了冷战的序幕

丘吉尔发表演说

导火线

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

苏联扩大东欧影响

社会主义国家

美国全球扩张

美国要当世界领袖

资本主义国家

苏联保障国家安全

美苏冷战的背景

总结:美苏冷战发生的背景

1. 二战后美苏失去战时同盟的基础;

2.美苏国家利益、社会制度与意识形态对立(根因)

3.战后美苏实力增强,美国全球扩张战略和苏联保障国家安全战略之间发生激烈碰撞

4.美国提出遏制战略,美苏从合作转向了对抗

1、为何“战”

2、如何冷战 美苏冷战的表现

(1)政治上:

杜鲁门主义

共产党和工人党情报局

1947年3月,由杜鲁门发表,宣布世界已经分裂成两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。是美国对苏联发动冷战的标志。

1947年9月,由苏联和波兰等东欧国家成立,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

除非我们愿意帮助各国自由人民堆持他们的自由制度和国家完整,以抵制企图将极权政体强加于他们的种种侵犯行动,我们就将达不到我们的目标。

今日世界已面临严重的局势,……几乎所有国家都必须在两种生活方式中挑选一种,……极权主义之种子……在贫穷与争斗之劣土中蔓延及生长,……重大责任落到我们头上。

我相信美国的政策必须是支持自由国家人民抵抗少数武装分子或外来压力的征服企图。我相信我们必须协助自由国家人民依照其自己的方式,造成其本身的命运。——杜鲁门

1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文:

要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称美国要在一切地方与苏联和共产主义对抗。这就是“杜鲁门主义”。

思考:“杜鲁门主义”的目的什么?

目的:遏制苏联和共产主义;称霸世界。

杜鲁门主义的核心内容:遏制苏联,反对社会主义制度。

实质:反苏反共,称霸世界

杜鲁门主义

(2)经济上:

1948年美国马歇尔计划

1949年经济互助委员会

巩固了西欧的资本主义制度。

苏联与东欧国家共同成立(简称“经互会”),形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

杜鲁门主义的全球扩张战略中,欧洲是重点。但是战后前期西欧满目疮痍,经济濒临崩溃,社会矛盾日益激化。美国要控制欧洲,首先必须稳定、复兴和联合欧洲,于是“马希尔计划”因运而生。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

◎马歇尔计划援助

欧洲各国数量对比

1947年6月美国国务卿马歇尔在哈佛大学发表演说,提出了“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划。他宣布美国将向欧洲提供经济援助,使“自由制度”得以延续,美国还可以通过该计划进一步加强对西欧的领导。以经济方式实践杜鲁门主义的马歇尔计划在强化冷战并在两极格局的行程中起到关键作用。

2、如何冷战 美苏冷战的表现

材料:二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏,这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。于是美国政府出台了援助西欧的“欧洲复兴计划”即“马歇尔计划”。

从1948年到1950年,共有16个国家接受了美国130多亿美元的援助,其中90%是赠予,10%是贷款。因此 “马歇尔计划”被称为“人类历史上最慷慨的举动”。

思考:马歇尔计划的目的是什么?

马歇尔计划

直接目的:援助西欧恢复经济。

根本目的:控制西欧,遏制苏联,最终达到称霸世界的目的。

作用:马歇尔计划促进了欧洲经济的恢复和发展,稳定了资本主义制度。

(3)军事上:

北大西洋公约组织

华沙条约组织

1949年4月成立,简称“北约”,成员包括美国和英法等国。1955年5月接纳联邦德国为成员。

1955年5月成立,简称“华约”,成员包括苏联、民主德国和其他东欧国家。

“北约”与“华约”对峙示意图

以美苏为首的两大集团形成全面冷战对峙,两极格局正式形成。

2、如何冷战 美苏冷战的表现

(4)地缘政治上:第一次柏林危机导致1949年德国分裂

地缘政治是政治地理学中的一项理论。它主要是根据地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。它把地理因素视为影响甚至决定国家政治行为的一个基本因素。又被称为"地理政治学"。二战后,美国地缘政治学者斯皮克曼提出的“边缘地带”学说:谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界的命运。”冷战期间的美苏在地缘政治上也有激烈的对立,具体表现为第一次柏林危机、朝鲜战争、古巴导弹危机、越南战争。

◎美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国相继成立,1949年,德国分裂。

美英法占领区合并并实行币制改革,随后,苏联采取针锋相对的币制改革,并于1948年6月封锁柏林,由此引发了第一次“柏林危机”。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。近一年后,危机随着苏联的退却而结束,但德国分裂已完全不可逆转。1949年9月和10月联邦德国(西德)和民主德国(东德)相继成立。

2、如何冷战 美苏冷战的表现

美国 苏联

政 治

经 济

军 事

地缘

1947.6“马歇尔计划”

1949.4 北约

1949经济互助委员会

1955.5华约

标志美苏两极格局正式形成

冷战开始的标志

1947.3“杜鲁门主义”

1947.9共产党和工人党情报局

以美国为中心的资本主义阵营

以苏联为首的社会主义阵营

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

成立德意志联邦共和国(西德)

成立德意志民主共和国(东德)

美苏冷战形式一览表

2、如何冷战 美苏冷战的表现

(5)根据下列图片并结合所学,指出冷战的特征(两极格局的特点)

①军备竞赛激烈(核竞赛);②避免大战的自我控制机制

③两极格局是不对称的(美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国)

④两极格局是不完全的(有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等)

⑤大国之间的国家利益之争;意识形态浓厚

⑥具有明显的地缘政治与战略特点

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

3、两极格局正式形成

到20世纪50年代中期,美、苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。美国的总体实力始终强于苏联。印度、印尼等国处于两大阵营之外。

雅尔塔体系

杜鲁门主义

“铁幕”

演说

“北约”

与“华约”

奠定了两极

格局的基础

“冷战”正式开始

释放出“冷

战”的信号

两极格局

正式形成

一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力之内

丘吉尔

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

力量对比

前沿阵线

主导力量

斗争方式

体现矛盾

两极格局是不对称和不完全的,美国集团要比苏联阵营强大,有些国家处于两大集团之外

对抗激烈剑拔弩张,阵线比较分明和稳定

美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用

“冷战”是斗争的主要方式,表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据

体现着两种社会制度之间的矛盾,其内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局

对峙地区

欧洲是美苏双方最重要的争夺地区

两极格局的特征

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

冷战的发展与多极力量的成长

冷战带来了什么?

二、冷战的发展与多极力量的成长

1、特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既缓和又对抗。

激烈对抗 走向缓和

1958—1961年,第二次柏林危机。

1962年,古巴导弹危机。

1979年,苏联入侵阿富汗,美国企图遏制苏联。

1987年,签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》。

1991年,签署《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》。

苏联从阿富汗撤军。

冷战带来了什么? 世界的缓和与紧张

(一)、冷战的发展

1、特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既缓和又对抗。

2、表现:

①缓和:美苏展开对话

②对抗:发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

3、影响:

两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来战争,特别是核战争的风险是空前严重的。

第二次柏林危机

古巴导弹危机

冷战带来了什么?

(一)冷战的发展

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,笫二次柏林危机爆发。1961年8月12—13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙。

①第二次柏林危机

冷战带来了什么?

(一)冷战的发展

1、表现:

(1)对抗

从表面上来看,肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张,然而在行动上却表现出相当的克制和谨慎。他下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判。

—《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

(一)冷战的发展

②古巴导弹危机

二、冷战的发展与多极力量的成长

局部热战:朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争

二、冷战的发展与多极力量的成长

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

资本主义阵营 社会主义阵营 其他

欧洲一体化

日本崛起

东欧国家反对苏联控制

中苏关系破裂;中国崛起

不结盟运动兴起

1、欧共体:西欧的联合

西欧为什么要走向联合?

同美苏两国相比,西欧任何一国都还相差甚多。面对美国的垄断资本和跨国公司,它难以竞争;面对苏联的军事优势,它更是无法匹敌。因此,西欧国家只有联合起来,才能凭借集体的力量,加强在国际经济和贸易竞争中的地位,抵抗苏联的军事压力。

——袁明:《国际关系史》

原因:

谋求战后经济恢复与发展

在美苏威胁下保证安全

共同的文化基础

1951年,欧洲煤钢共同体

1957年,欧洲经济共同体

1958年,欧洲原子能共同体

1967年,三大共同体合并为欧洲共同体

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

资本主义阵营

(二)多极力量的成长

2、日本经济的腾飞、谋求政治地位

经济指标 钢铁 机械 化工 纤维 农业 国民收入 劳动生产率 国民总投资

超过战前情况 205% 238% 190% 75% 35% 39% 31.4% 54.2%

1955年日本各项经济指标与战前比较情况

1950-1970年,日本工业水平以年均增长14%的高速发展,到1968年国民生产总值达1419亿美元,超过了英、法和西德,成为仅次于美国、苏联的世界第三经济大国,在资本主义世界中居第二位。

1987年度日本的《经济白皮书》宣布:“日本已成为世界最大的资本供应国”,日本要起到“19世纪的英国和战后美国所起的作用”。1993年4月,日本发表外交蓝皮书,提出“日本应在国际上发挥与国力相称的领导作用”。

经济“起飞”

谋求政治大国地位

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

资本主义阵营

(二)多极力量的成长

3、东欧反苏斗争、中苏关系破裂 — 社会主义正营开始瓦解

(1)苏联的大国主义和民族利己主义导致东欧反对苏联控制的斗争

苏联通过情报局控制东欧各国,要求东欧各国的社会制度、政权性质与苏联统一。苏联还在东欧各国进行了无情的大清洗,将包括共产党著名领导人在内的几十万人清除出党,以保证苏联政治路线和外交政策的执行。

苏联不允许东欧国家独立发展重工业,在合营公司、双边贸易、原料供应、价格等方面都是不平等的。爱德华 卡德尔(南共政治家、理论家)在他的回忆录中写道:“在所有联合企业和合办事业中,苏联人独揽大权,而我们的甚至连认真查阅这些公司的账目的权利都没有……在这种情况下,我们感到我们不仅被排挤到一边,处于依赖苏联伙伴的地位,而且在经济上受到剥削”。

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

社会主义国家

(二)多极力量的成长

(2)表现:中苏关系的破裂

◎中苏关系恶化

◎匈牙利十月事件

国际关系的这些变化,对美苏两极格局造成了有力冲击

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

社会主义国家

(二)多极力量的成长

1960年7月,苏联政府单方面决定,在一个月内撤回全部1390名援华专家,废除343个专家合同和257个科技合作项目。此举给中国的经济建设和科技事业造成巨大损失,很多在建的重要工程被迫下马。1961年,苏联又趁中国经济困难之际,要中国连本带息归还朝鲜战争时期的军事贷款(本息共计达14.06亿卢布)。苏联对中国施加的压力严重损害了两国关系,为了顶住苏联的压力,维护国家主权和利益,中国进行了针锋相对的斗争。

——王斯德主编《世界通史》

4、中国崛起

①标志事件:

拥有“两弹一星”、恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等。

②意义:

中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

第一颗原子弹爆炸成功

第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功

中国恢复联合国合法席位

尼克松访华

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

社会主义国家

5、其他:第三世界的兴起

(1)万隆会议:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

(2)不结盟运动:是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

大 棋 局

世界多极化趋势的出现

1971年,美国总统尼克松提出,世界不再仅仅有两个超级大国,而是有美国、西欧、苏联、中国、日本等“五极”。

多极化力量成长的影响: 多极化趋势出现,对美苏两极格局造成了有力冲击。

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

两极格局的瓦解

两个需要重新思考的问题

(1). 冷战的内在逻辑?

(2).一定要冷战吗?

问题

美苏两大霸主既相互对抗又相互依存。其矛盾引发了冷战,冷战更加剧了美苏矛盾

紧张 1979年,苏联入侵阿富汗,美国大搞军备竞赛,实施“战略防御计划”。

1、美苏关系的演变 : 紧张→缓和

缓和 1985年后,美苏关系走向缓和,(以苏联的退让和妥协为前提)。

▲美苏签署《消除中程导弹条约》

▲德国统一

①美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制;

②裁军取得重要进展:1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,

1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》;

③苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一。

星球大战计划

三、两极格局的瓦解(20世纪八、九十年代之交)

冷战的内在逻辑

美国实施“战略防御计划”(“星球大战计划”),企图拖垮苏联。

里根为谋求对苏军事优势实施的计划,是在美国上空建立反弹道导弹的防御体系。在敌方导弹起飞、进入太空和重新进入大气层袭击目标的不同阶段,利用太空和地面武器拦截敌方导弹,以保证美国在核攻击时处于安全状态。

1、美苏关系演变

(1)紧张:

冷战的内在逻辑

2、中苏关系正常化:1989,戈尔巴乔夫访华

3、两极格局瓦解:东欧剧变、苏联解体(1991、12)

【历史解释】

东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

苏联解体标志两极格局崩溃,冷战结束,世界多极化趋势不可逆转。

一定要冷战吗?

历史追问

冷战“硝烟”真的散去了吗?

结合图片,你有哪些感想?

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

冷战结束了,冷战思维依然存在。

4、当今世界格局

新的世界格局尚未形成,多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;冷战结束了,冷战思维依然存在,世界仍不太平。

三、两极格局的瓦解(20世纪八、九十年代之交)

一定要冷战吗?

三、两极格局的瓦解

【思考】持续近半个世纪的冷战给人类带来怎样的启示?

采取和平协商方式解决国际争端和冲突;

反对霸权主义和强权政治;

推动国际力量的多极化;

增强自身实力、壮大世界和平民主力量;

冷战与国际格局的演变

两极格局的瓦解

冷战的发展与多极力量的成长

冷战与两极格局

概念、原因

美苏冷战的进程:政治、经济、地缘政治、军事

两极格局正式形成:“北约”与“华约”

冷战的发展

多极力量的成长

特征

表现

缓和:美苏开展对话

对抗:第二次柏林危机、古巴导弹危机

西欧和日本逐渐成为重要的国际力量

东欧反苏、中苏关系破裂

中国崛起

第三世界的兴起

美苏关系的演变:紧张与缓和

苏联与中国的关系也实现了正常化

标志:东欧剧变、苏联解体、影响

【课堂总结】

课堂习题

1、(2020·全国Ⅱ卷高考·35)1958年,美苏签订“文化、技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系

B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存

D.苏联旨在对美国输出先进科技

课堂习题

2、(2020·全国Ⅲ卷高考·35)1964年,主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立。在1975~2006年联合国决议中,围绕着裁军和国际安全议题,七十七国集团成员的意见基本一致。这种状况

A.确立了世界多极化的格局

B.维护了发展中国家的共同利益

C.遏制了战后全世界范围内的军备竞赛

D.改变了发达国家主导国际政治的局面

课堂习题

3、某西方学者说:“直到美国觉察欧洲普遍不满与苏联的影响日益扩大的危险同时出现时,它才被迫制定了‘马歇尔计划’,答应为大规模恢复‘自由世界’的工业提供巨额资金。”该学者认为“马歇尔计划”出台的目的是( )

A.履行“北约”成员的义务 B.缓和两大阵营的紧张局势

C.对抗“华约”集团的冲击 D.扶持西欧国家和遏制苏联

课堂习题

4、冷战格局是人类社会在应对现代性矛盾和危机过程中依据不同的政治理念追求不同的发展目标所导致的制度性裂变。材料认为冷战形成的主要原因是( )

A.社会制度意识形态差异 B.失去战时同盟的基础

C.美苏两国争夺世界霸权 D.美国百姓对苏联敌视

再 见

殖民体系

两种制度

世界格局

两极格局

世界多极化趋势

资本主义:自我调节+矛盾存在

社会主义:巨大成就+艰难曲折

瓦解

单元梳理

第八单元 20世纪下半叶世世界的新变化

当美苏士兵还在沉浸在反法西斯战争的胜利时,美国驻苏联大使馆代办乔治凯南却扬言:“人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。”

——齐世荣总主编,张宏毅主编:《当代世界史资料选辑》

为什么说战争才刚刚开始?又是怎样一场“战争”?

1945年美苏关系

1962年美苏关系

第18课 冷战与国际格局的演变

课标要求:

1、了解冷战及其基本特征;

2、理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

(2).为何要“战”?

(1).为何“冷”战?

(3).如何冷战?

(4).冷战带来了什么?

(5).哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

问题

冷战:

指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

两极格局:

指以美苏两极为中心,在欧洲形成北约与华约两大军事集团对立、在全球形成资本主义国家和社会主义国家全面对抗的格局。

两极格局

冷 战

推动

加剧

为何“冷战”?

二战刚结束,世界普遍厌恶战争

冷战 与两极格局

(1)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础(框架)

材料一:二战中后期,反法西斯同盟国首脑相继召开一系列会议,在缔结一系列条约和协定后,建立了以美苏两大国为主导的“雅尔塔体系”。

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

(一)冷战

材料二:我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。——丘吉尔

1、为何“战” 冷战形成的背景:

国家利益、社会制度和意识形态的矛盾

材料三:法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾,如波兰问题、土耳其问题、伊朗问题等。这些矛盾加深了双方相互间的怀疑和不信任。 ——沈志华《冷战五书》

(2)二战后美苏失去战时同盟的基础

盟友

对手

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

美国 经济 工业产量 黄金储备 出口贸易

53.90% 74.90% 32.40%

军事 军队 航空母舰 战略导弹 原子弹

1200多万 30艘 1626枚 有

政治 控制联合国

苏联 经济 经济遭受严重破坏

军事 军队 作战飞机 战略导弹 原子弹

1140万 40000架 1910枚 有

政治 控制东欧地区,领土扩张60万平方千米,国际地位空前提高

西欧 普遍衰落—— 英国在战争中损失兵力120万,消耗资金250亿英镑,外贸濒于停顿,黄金储备几乎枯竭,海外投资也大部分变卖。法国在战争中损失一亿四千万法郎,相当于战前3年的全部生产总值。法西斯德国被彻底打垮。

(3)二战后,西欧普遍衰落,美苏成为两个超级大国。

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

杜鲁门

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。

苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

斯大林

(4)美苏国家利益、社会制度、意识形态等根本对立 —— 根因

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

材料四:吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

材料五:美利坚合众国现在是一个强国,没有比它更强大的国家了,这就是说:有了这样强大的力量,他们有权取得全世界组织的领导权……成吉思汗、凯撒、奥古、斯都、拿破仑、路易十四……所曾担负的责任,都不能同美国总统今天所担负的责任相比拟。

罗斯福

杜鲁门

A.美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍

美国发起冷战的目的:遏制苏联和共产主义,称霸世界

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

B.战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

◎第二次世界大战后波兰领土变迁示意图

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议

上的讲话》

美国全球扩张战略和苏联保障

国家安全战略之间发生激烈碰撞

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

材料六:1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为"和平砥柱"的演说。

丘吉尔在演说中公开攻击苏联“扩张”,宣称“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”。

(5)1946年,丘吉尔发表铁幕演说 ,揭开了冷战的序幕

丘吉尔发表演说

导火线

(一)冷战

1、为何“战” 冷战形成的背景:

苏联扩大东欧影响

社会主义国家

美国全球扩张

美国要当世界领袖

资本主义国家

苏联保障国家安全

美苏冷战的背景

总结:美苏冷战发生的背景

1. 二战后美苏失去战时同盟的基础;

2.美苏国家利益、社会制度与意识形态对立(根因)

3.战后美苏实力增强,美国全球扩张战略和苏联保障国家安全战略之间发生激烈碰撞

4.美国提出遏制战略,美苏从合作转向了对抗

1、为何“战”

2、如何冷战 美苏冷战的表现

(1)政治上:

杜鲁门主义

共产党和工人党情报局

1947年3月,由杜鲁门发表,宣布世界已经分裂成两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。是美国对苏联发动冷战的标志。

1947年9月,由苏联和波兰等东欧国家成立,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

除非我们愿意帮助各国自由人民堆持他们的自由制度和国家完整,以抵制企图将极权政体强加于他们的种种侵犯行动,我们就将达不到我们的目标。

今日世界已面临严重的局势,……几乎所有国家都必须在两种生活方式中挑选一种,……极权主义之种子……在贫穷与争斗之劣土中蔓延及生长,……重大责任落到我们头上。

我相信美国的政策必须是支持自由国家人民抵抗少数武装分子或外来压力的征服企图。我相信我们必须协助自由国家人民依照其自己的方式,造成其本身的命运。——杜鲁门

1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文:

要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称美国要在一切地方与苏联和共产主义对抗。这就是“杜鲁门主义”。

思考:“杜鲁门主义”的目的什么?

目的:遏制苏联和共产主义;称霸世界。

杜鲁门主义的核心内容:遏制苏联,反对社会主义制度。

实质:反苏反共,称霸世界

杜鲁门主义

(2)经济上:

1948年美国马歇尔计划

1949年经济互助委员会

巩固了西欧的资本主义制度。

苏联与东欧国家共同成立(简称“经互会”),形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

杜鲁门主义的全球扩张战略中,欧洲是重点。但是战后前期西欧满目疮痍,经济濒临崩溃,社会矛盾日益激化。美国要控制欧洲,首先必须稳定、复兴和联合欧洲,于是“马希尔计划”因运而生。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

◎马歇尔计划援助

欧洲各国数量对比

1947年6月美国国务卿马歇尔在哈佛大学发表演说,提出了“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划。他宣布美国将向欧洲提供经济援助,使“自由制度”得以延续,美国还可以通过该计划进一步加强对西欧的领导。以经济方式实践杜鲁门主义的马歇尔计划在强化冷战并在两极格局的行程中起到关键作用。

2、如何冷战 美苏冷战的表现

材料:二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏,这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。于是美国政府出台了援助西欧的“欧洲复兴计划”即“马歇尔计划”。

从1948年到1950年,共有16个国家接受了美国130多亿美元的援助,其中90%是赠予,10%是贷款。因此 “马歇尔计划”被称为“人类历史上最慷慨的举动”。

思考:马歇尔计划的目的是什么?

马歇尔计划

直接目的:援助西欧恢复经济。

根本目的:控制西欧,遏制苏联,最终达到称霸世界的目的。

作用:马歇尔计划促进了欧洲经济的恢复和发展,稳定了资本主义制度。

(3)军事上:

北大西洋公约组织

华沙条约组织

1949年4月成立,简称“北约”,成员包括美国和英法等国。1955年5月接纳联邦德国为成员。

1955年5月成立,简称“华约”,成员包括苏联、民主德国和其他东欧国家。

“北约”与“华约”对峙示意图

以美苏为首的两大集团形成全面冷战对峙,两极格局正式形成。

2、如何冷战 美苏冷战的表现

(4)地缘政治上:第一次柏林危机导致1949年德国分裂

地缘政治是政治地理学中的一项理论。它主要是根据地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。它把地理因素视为影响甚至决定国家政治行为的一个基本因素。又被称为"地理政治学"。二战后,美国地缘政治学者斯皮克曼提出的“边缘地带”学说:谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界的命运。”冷战期间的美苏在地缘政治上也有激烈的对立,具体表现为第一次柏林危机、朝鲜战争、古巴导弹危机、越南战争。

◎美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国相继成立,1949年,德国分裂。

美英法占领区合并并实行币制改革,随后,苏联采取针锋相对的币制改革,并于1948年6月封锁柏林,由此引发了第一次“柏林危机”。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。近一年后,危机随着苏联的退却而结束,但德国分裂已完全不可逆转。1949年9月和10月联邦德国(西德)和民主德国(东德)相继成立。

2、如何冷战 美苏冷战的表现

美国 苏联

政 治

经 济

军 事

地缘

1947.6“马歇尔计划”

1949.4 北约

1949经济互助委员会

1955.5华约

标志美苏两极格局正式形成

冷战开始的标志

1947.3“杜鲁门主义”

1947.9共产党和工人党情报局

以美国为中心的资本主义阵营

以苏联为首的社会主义阵营

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

成立德意志联邦共和国(西德)

成立德意志民主共和国(东德)

美苏冷战形式一览表

2、如何冷战 美苏冷战的表现

(5)根据下列图片并结合所学,指出冷战的特征(两极格局的特点)

①军备竞赛激烈(核竞赛);②避免大战的自我控制机制

③两极格局是不对称的(美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国)

④两极格局是不完全的(有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等)

⑤大国之间的国家利益之争;意识形态浓厚

⑥具有明显的地缘政治与战略特点

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

3、两极格局正式形成

到20世纪50年代中期,美、苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。美国的总体实力始终强于苏联。印度、印尼等国处于两大阵营之外。

雅尔塔体系

杜鲁门主义

“铁幕”

演说

“北约”

与“华约”

奠定了两极

格局的基础

“冷战”正式开始

释放出“冷

战”的信号

两极格局

正式形成

一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力之内

丘吉尔

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

力量对比

前沿阵线

主导力量

斗争方式

体现矛盾

两极格局是不对称和不完全的,美国集团要比苏联阵营强大,有些国家处于两大集团之外

对抗激烈剑拔弩张,阵线比较分明和稳定

美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用

“冷战”是斗争的主要方式,表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据

体现着两种社会制度之间的矛盾,其内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局

对峙地区

欧洲是美苏双方最重要的争夺地区

两极格局的特征

一、冷战与两极格局的形成(20世纪四五十年代)

冷战的发展与多极力量的成长

冷战带来了什么?

二、冷战的发展与多极力量的成长

1、特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既缓和又对抗。

激烈对抗 走向缓和

1958—1961年,第二次柏林危机。

1962年,古巴导弹危机。

1979年,苏联入侵阿富汗,美国企图遏制苏联。

1987年,签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》。

1991年,签署《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》。

苏联从阿富汗撤军。

冷战带来了什么? 世界的缓和与紧张

(一)、冷战的发展

1、特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既缓和又对抗。

2、表现:

①缓和:美苏展开对话

②对抗:发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

3、影响:

两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来战争,特别是核战争的风险是空前严重的。

第二次柏林危机

古巴导弹危机

冷战带来了什么?

(一)冷战的发展

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,笫二次柏林危机爆发。1961年8月12—13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙。

①第二次柏林危机

冷战带来了什么?

(一)冷战的发展

1、表现:

(1)对抗

从表面上来看,肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张,然而在行动上却表现出相当的克制和谨慎。他下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判。

—《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

(一)冷战的发展

②古巴导弹危机

二、冷战的发展与多极力量的成长

局部热战:朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争

二、冷战的发展与多极力量的成长

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

资本主义阵营 社会主义阵营 其他

欧洲一体化

日本崛起

东欧国家反对苏联控制

中苏关系破裂;中国崛起

不结盟运动兴起

1、欧共体:西欧的联合

西欧为什么要走向联合?

同美苏两国相比,西欧任何一国都还相差甚多。面对美国的垄断资本和跨国公司,它难以竞争;面对苏联的军事优势,它更是无法匹敌。因此,西欧国家只有联合起来,才能凭借集体的力量,加强在国际经济和贸易竞争中的地位,抵抗苏联的军事压力。

——袁明:《国际关系史》

原因:

谋求战后经济恢复与发展

在美苏威胁下保证安全

共同的文化基础

1951年,欧洲煤钢共同体

1957年,欧洲经济共同体

1958年,欧洲原子能共同体

1967年,三大共同体合并为欧洲共同体

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

资本主义阵营

(二)多极力量的成长

2、日本经济的腾飞、谋求政治地位

经济指标 钢铁 机械 化工 纤维 农业 国民收入 劳动生产率 国民总投资

超过战前情况 205% 238% 190% 75% 35% 39% 31.4% 54.2%

1955年日本各项经济指标与战前比较情况

1950-1970年,日本工业水平以年均增长14%的高速发展,到1968年国民生产总值达1419亿美元,超过了英、法和西德,成为仅次于美国、苏联的世界第三经济大国,在资本主义世界中居第二位。

1987年度日本的《经济白皮书》宣布:“日本已成为世界最大的资本供应国”,日本要起到“19世纪的英国和战后美国所起的作用”。1993年4月,日本发表外交蓝皮书,提出“日本应在国际上发挥与国力相称的领导作用”。

经济“起飞”

谋求政治大国地位

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

资本主义阵营

(二)多极力量的成长

3、东欧反苏斗争、中苏关系破裂 — 社会主义正营开始瓦解

(1)苏联的大国主义和民族利己主义导致东欧反对苏联控制的斗争

苏联通过情报局控制东欧各国,要求东欧各国的社会制度、政权性质与苏联统一。苏联还在东欧各国进行了无情的大清洗,将包括共产党著名领导人在内的几十万人清除出党,以保证苏联政治路线和外交政策的执行。

苏联不允许东欧国家独立发展重工业,在合营公司、双边贸易、原料供应、价格等方面都是不平等的。爱德华 卡德尔(南共政治家、理论家)在他的回忆录中写道:“在所有联合企业和合办事业中,苏联人独揽大权,而我们的甚至连认真查阅这些公司的账目的权利都没有……在这种情况下,我们感到我们不仅被排挤到一边,处于依赖苏联伙伴的地位,而且在经济上受到剥削”。

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

社会主义国家

(二)多极力量的成长

(2)表现:中苏关系的破裂

◎中苏关系恶化

◎匈牙利十月事件

国际关系的这些变化,对美苏两极格局造成了有力冲击

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

社会主义国家

(二)多极力量的成长

1960年7月,苏联政府单方面决定,在一个月内撤回全部1390名援华专家,废除343个专家合同和257个科技合作项目。此举给中国的经济建设和科技事业造成巨大损失,很多在建的重要工程被迫下马。1961年,苏联又趁中国经济困难之际,要中国连本带息归还朝鲜战争时期的军事贷款(本息共计达14.06亿卢布)。苏联对中国施加的压力严重损害了两国关系,为了顶住苏联的压力,维护国家主权和利益,中国进行了针锋相对的斗争。

——王斯德主编《世界通史》

4、中国崛起

①标志事件:

拥有“两弹一星”、恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等。

②意义:

中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

第一颗原子弹爆炸成功

第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功

中国恢复联合国合法席位

尼克松访华

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

社会主义国家

5、其他:第三世界的兴起

(1)万隆会议:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

(2)不结盟运动:是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

大 棋 局

世界多极化趋势的出现

1971年,美国总统尼克松提出,世界不再仅仅有两个超级大国,而是有美国、西欧、苏联、中国、日本等“五极”。

多极化力量成长的影响: 多极化趋势出现,对美苏两极格局造成了有力冲击。

哪些力量的崛起加速了冷战的终结?

两极格局的瓦解

两个需要重新思考的问题

(1). 冷战的内在逻辑?

(2).一定要冷战吗?

问题

美苏两大霸主既相互对抗又相互依存。其矛盾引发了冷战,冷战更加剧了美苏矛盾

紧张 1979年,苏联入侵阿富汗,美国大搞军备竞赛,实施“战略防御计划”。

1、美苏关系的演变 : 紧张→缓和

缓和 1985年后,美苏关系走向缓和,(以苏联的退让和妥协为前提)。

▲美苏签署《消除中程导弹条约》

▲德国统一

①美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制;

②裁军取得重要进展:1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,

1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》;

③苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一。

星球大战计划

三、两极格局的瓦解(20世纪八、九十年代之交)

冷战的内在逻辑

美国实施“战略防御计划”(“星球大战计划”),企图拖垮苏联。

里根为谋求对苏军事优势实施的计划,是在美国上空建立反弹道导弹的防御体系。在敌方导弹起飞、进入太空和重新进入大气层袭击目标的不同阶段,利用太空和地面武器拦截敌方导弹,以保证美国在核攻击时处于安全状态。

1、美苏关系演变

(1)紧张:

冷战的内在逻辑

2、中苏关系正常化:1989,戈尔巴乔夫访华

3、两极格局瓦解:东欧剧变、苏联解体(1991、12)

【历史解释】

东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

苏联解体标志两极格局崩溃,冷战结束,世界多极化趋势不可逆转。

一定要冷战吗?

历史追问

冷战“硝烟”真的散去了吗?

结合图片,你有哪些感想?

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

冷战结束了,冷战思维依然存在。

4、当今世界格局

新的世界格局尚未形成,多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;冷战结束了,冷战思维依然存在,世界仍不太平。

三、两极格局的瓦解(20世纪八、九十年代之交)

一定要冷战吗?

三、两极格局的瓦解

【思考】持续近半个世纪的冷战给人类带来怎样的启示?

采取和平协商方式解决国际争端和冲突;

反对霸权主义和强权政治;

推动国际力量的多极化;

增强自身实力、壮大世界和平民主力量;

冷战与国际格局的演变

两极格局的瓦解

冷战的发展与多极力量的成长

冷战与两极格局

概念、原因

美苏冷战的进程:政治、经济、地缘政治、军事

两极格局正式形成:“北约”与“华约”

冷战的发展

多极力量的成长

特征

表现

缓和:美苏开展对话

对抗:第二次柏林危机、古巴导弹危机

西欧和日本逐渐成为重要的国际力量

东欧反苏、中苏关系破裂

中国崛起

第三世界的兴起

美苏关系的演变:紧张与缓和

苏联与中国的关系也实现了正常化

标志:东欧剧变、苏联解体、影响

【课堂总结】

课堂习题

1、(2020·全国Ⅱ卷高考·35)1958年,美苏签订“文化、技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系

B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存

D.苏联旨在对美国输出先进科技

课堂习题

2、(2020·全国Ⅲ卷高考·35)1964年,主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立。在1975~2006年联合国决议中,围绕着裁军和国际安全议题,七十七国集团成员的意见基本一致。这种状况

A.确立了世界多极化的格局

B.维护了发展中国家的共同利益

C.遏制了战后全世界范围内的军备竞赛

D.改变了发达国家主导国际政治的局面

课堂习题

3、某西方学者说:“直到美国觉察欧洲普遍不满与苏联的影响日益扩大的危险同时出现时,它才被迫制定了‘马歇尔计划’,答应为大规模恢复‘自由世界’的工业提供巨额资金。”该学者认为“马歇尔计划”出台的目的是( )

A.履行“北约”成员的义务 B.缓和两大阵营的紧张局势

C.对抗“华约”集团的冲击 D.扶持西欧国家和遏制苏联

课堂习题

4、冷战格局是人类社会在应对现代性矛盾和危机过程中依据不同的政治理念追求不同的发展目标所导致的制度性裂变。材料认为冷战形成的主要原因是( )

A.社会制度意识形态差异 B.失去战时同盟的基础

C.美苏两国争夺世界霸权 D.美国百姓对苏联敌视

再 见

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体