2023届一轮复习《高中历史必修与选择性必修的融通教学》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届一轮复习《高中历史必修与选择性必修的融通教学》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-01 15:31:34 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

高中历史必修与选择性必修的融通教学

——以选择性必修第一单元《食物生产与社会生活》为例

01

02

03

目录

选择性必修教材施教现状

“融通”视角下的教材逻辑

“融通”模式下的教学实践

CONTENTS

冷链物流

机械制冷低温储粮技术

无缆水下深潜机器人

实验药理学

医疗服务体系

公路沉管隧道

设施农业

汇票

庄票

本票

钱铺

我们都是新教材的“无产阶级”!

一、选择性必修教材施教现状

庞杂的知识量

一、选择性必修教材施教现状

核心素养目标与实际教学的偏离

不兼容的知识体系

有限的课时

不更新的教学模式

选择性必修的重点内容不仅是《课标》要求的内容,更是叙述这一时代不可或缺的历史现象(非其他学科的现象)。它还可能是选择性必修与《中外历史纲要》的交集。

——李凯(选择性必修二的编者之一)

设想

必修与选择性必修融通教学的尝试

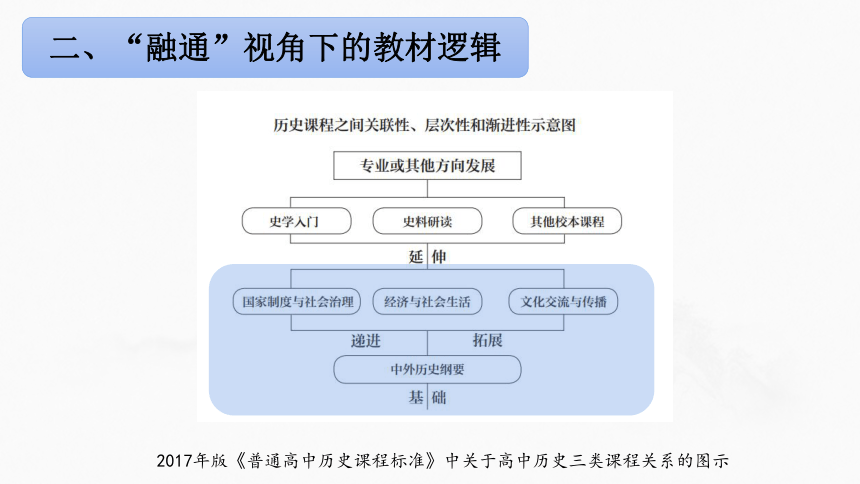

2017年版《普通高中历史课程标准》中关于高中历史三类课程关系的图示

二、“融通”视角下的教材逻辑

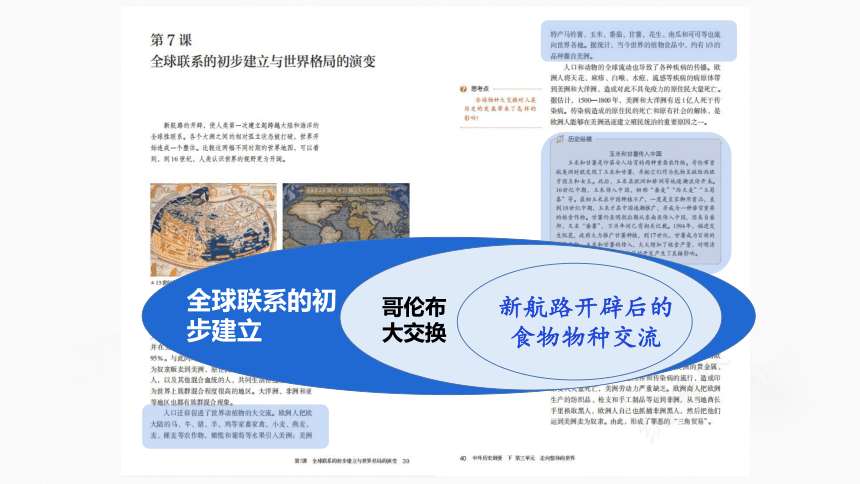

新航路开辟后的

食物物种交流

哥伦布

大交换

全球联系的初步建立

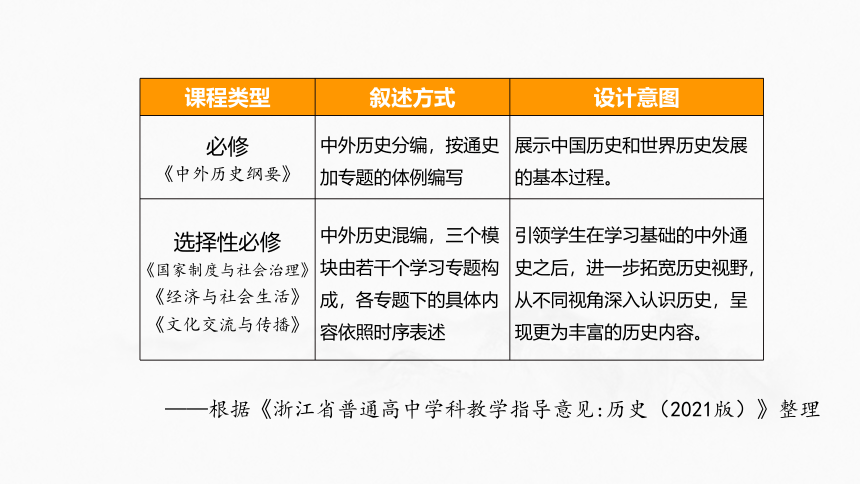

课程类型 叙述方式 设计意图

必修 《中外历史纲要》 中外历史分编,按通史加专题的体例编写 展示中国历史和世界历史发展的基本过程。

选择性必修 《国家制度与社会治理》 《经济与社会生活》 《文化交流与传播》 中外历史混编,三个模块由若干个学习专题构成,各专题下的具体内容依照时序表述 引领学生在学习基础的中外通史之后,进一步拓宽历史视野,从不同视角深入认识历史,呈现更为丰富的历史内容。

——根据《浙江省普通高中学科教学指导意见:历史(2021版)》整理

人类社会发展演变的基本脉络

多角度观察人类社会历史

宏观背景

观察切面

互为补充

必修与选择性必修在课程设计之时就密不可分

食物生产与社会生活

生产工具与劳作方式

商业贸易与日常生活

01

村落、村镇与居住环境

交通与社会变迁

医疗与公共卫生

02

03

04

05

06

CONTENTS

《经济与社会生活》

农

住

行

医

工

商

六个切面

二、“融通”视角下的教材逻辑

(1)古代的生产工具与劳作

(2)工业革命与工厂制度

(3)现代科技进步与人类社会发展

(1)古代的商业贸易

(2)世界市场与商业贸易

(3)20世纪以来的人类经济与生活

(1)古代的村落、集镇和城市

(2)近代以来的城市化进程

(1)水陆交通的变迁

(2)现代交通运输的新变化

(1)历史上的疫情与医学成就

(2)现代医疗卫生体系与社会生活

(1)从食物采集到食物生产

(2)新航路开辟后的食物物种交流

(3)现代食物的生产、储备与食品安全

农

住

行

医

工

商

六个切面

三大时段

三座界标

古代

古代

近代

现代

新航路开辟

工业革命

20世纪

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

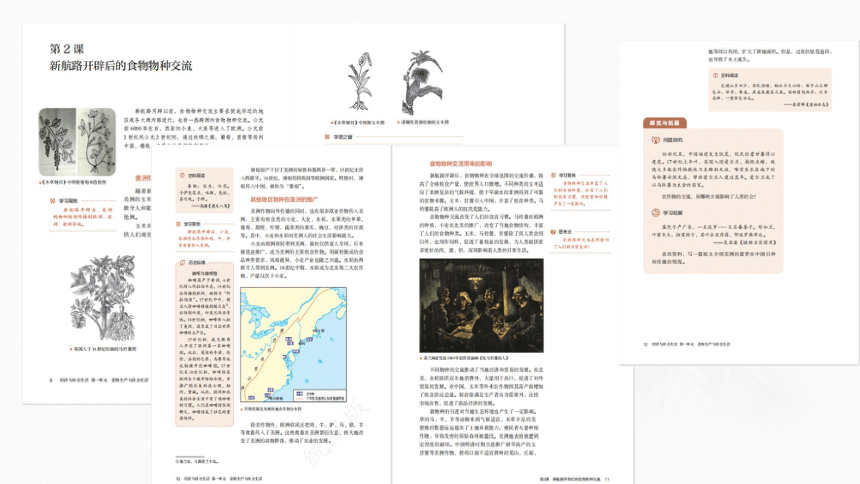

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

纲要下 第1课 文明的产生与早期发展

(1)人类文明的产生

(2)古代文明的多元特点

①人类早期的生产和生活

②不同地区的食物生产与社会生活

①食物物种的交流

②物种交流的影响

①食物生产、储备的现代化

②现代农业面临的挑战

纲要下 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

(1)人口迁移和物种交换

纲要下 第10课 影响世界的工业革命

(2)工业革命的进程

(3)工业革命的影响

纲要下 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

(2)人类发展面临的问题

(3)在合作共赢中促进全球共同发展

古代

近代

现代

三、“融通”模式下的教学实践

1. 合理取舍:重“外史”,轻“内史”

他山之石:科学史研究的“内史”和“外史”之分

内史:科学自身的发展过程。它包括科学发展过程中的概念解释、理论与实验的关系等。

外史:科学进步与社会的互动关系,如政治、经济等社会因素对科学发展的影响。

可以攻玉:选择性必修教材内容的“内史”和“外史”之分

内史:非历史专业范畴的、过于精专的细碎知识点,如一些社会学、军事学、法学、政治学、医学、金融等领域的专业知识。

外史:历史现象背后的政治、经济、文化和社会因素

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第三课 现代食物的生产、储备与食品安全

联合收获机

柴油拖拉机

铧式犁

播种机

“内史”

聚焦外史

工业革命、科技进步背景下的农业生产、储备技术现代化(纲要上第10课)

人类命运共同体视野下的粮食安全和食品安全(纲要上第23课)

三、“融通”模式下的教学实践

2. 有机整合:自然融通而非知识堆砌

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第二课 新航路开辟后的食物物种交流

设问:为什么从18世纪起,中国人口呈现爆炸式增长?

提示:盛世、赋税、新航路开辟后美洲高产作物的传入

三、“融通”模式下的教学实践

3. 视野恢弘:追踪历史发展长镜头

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第二课 新航路开辟后的食物物种交流

①范围有限

②物种较少

新航路开辟前物种交流的特点

①内容:丰富性

②范围:全球性

③方向:双向互补

④结果:双重性

新航路开辟后物种交流的特点

时间节点:15世纪末16世纪初

1.孤立隔绝旧文明

2.碰撞交流新世界

3.休戚与共同未来

第二课 新航路开辟后的食物物种交流

课程类型 学业要求

必修 《中外历史纲要》 学业质量要求为水平2

选择性必修 《国家制度与社会治理》 《经济与社会生活》 《文化交流与传播》 学业质量要求为水平3—4

三、“融通”模式下的教学实践

4. 洞幽烛微:基于学业质量水平的高阶思维训练

学习要点 水平1一2学习目标 水平3一4学习目标

新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其影响 能够运用地图,概述新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流;能够组织和运用史料,多角度解释食物物种交流带来的影响。 能够选择典型事例,组织和运用相关材料并使用相关历史术语,运用辩证的发展的观点,解释食物物种交流对日常生活和生态环境的影响。

——《浙江省普通高中学科教学指导意见:历史(2021版)》

咖啡馆的历史,既是一部经济史,也是一部社会史。阅读材料,回答问题。(改编自2020山东省普通高中学业水平选择性考试)

材料

1652年,伦敦出现了英国第一家咖啡馆。

17世纪中后期,咖啡馆在英国扎下了根。在当时伦敦任何一家宾客盈门的咖啡馆里,常见的场景是:各色人等汇集于此,抽烟、读报,谈论商业和贸易,传播小道消息,争论国家大事,评判王室显贵的品行举止。

18世纪中叶以后,伦敦的咖啡馆出现了新的变化。辉格党人愿意光顾“斯米纳”等咖啡馆,托利党人则经常聚会于“怀特”等咖啡馆,经纪人喜欢聚集于“乔纳森”咖啡馆,法律界人士集中于骑士团圣殿附近的咖啡馆。寻常百姓逐渐成为咖啡馆社交场所的边缘化群体。19世纪四十年代前后,满足贫穷工人需要的咖啡摊应运而生。

除咖啡外,茶也是英国重要的饮品之一。1606年前后,茶第一次作为商品进口到欧洲。1658年9月23日,伦敦报纸上第一次出现了茶的广告。不久,茶逐渐走进英国咖啡馆,但直到17世纪末,饮茶在英国仍然是一个新鲜事物。18世纪英国的茶叶需求量以惊人的速度增长,英国人对茶的热爱超过了其他任何主要的西方国家。在整个18世纪,咖啡馆都是提供茶饮料的主要场所。

——摘编自[英]马克曼·艾利斯《咖啡馆的文化史》等

结合英国咖啡馆的变化,说明咖啡馆的历史是一部“经济史”。

解决思路和作答步骤如下:

①围绕“咖啡馆的历史是一部“经济史”,从不同的角度说明论证咖啡馆的变化与经济发展变化的关系,即说明咖啡馆的变化折射出经济的发展变化。

②说明论证要充分,一般要求要用两三个史实做论据,结合所学知识从材料提取有关咖啡馆与经济相关的有效信息,并进行与观点具有逻辑因果关系的说明论证。

参考答案

从咖啡馆的变化与世界经济发展联系的角度:随着欧洲国家海外贸易发展和对外殖民扩张,世界市场逐渐形成和扩大,世界各地的经济联系和交流加强,茶叶进入英国咖啡馆并且销量不断增加,饮茶从一个新鲜事物逐渐变成了英国人日常生活的一部分。

·从咖啡馆的变化与英国国内经济发展联系的角度:随着工业革命进行,英国社会阶层出现新的分化,咖啡馆逐渐由开放的、面向各阶层的消费场所发展为专门化的、面向特定阶层或群体的消费场所。

01

02

03

选择性必修教材施教现状

“融通”视角下的教材逻辑

“融通”模式下的教学实践

1. 合理取舍:重“外史”,轻“内史”

2. 有机整合:自然融通而非知识堆砌

3. 视野恢弘:追踪历史发展长镜头

4. 洞幽烛微:基于学业质量水平的高阶思维训练

选必二:六个切面、三大时段、三座界标

核心素养目标与实际教学的偏离

谢谢大家的聆听

不妥之处,敬请斧正!

高中历史必修与选择性必修的融通教学

——以选择性必修第一单元《食物生产与社会生活》为例

01

02

03

目录

选择性必修教材施教现状

“融通”视角下的教材逻辑

“融通”模式下的教学实践

CONTENTS

冷链物流

机械制冷低温储粮技术

无缆水下深潜机器人

实验药理学

医疗服务体系

公路沉管隧道

设施农业

汇票

庄票

本票

钱铺

我们都是新教材的“无产阶级”!

一、选择性必修教材施教现状

庞杂的知识量

一、选择性必修教材施教现状

核心素养目标与实际教学的偏离

不兼容的知识体系

有限的课时

不更新的教学模式

选择性必修的重点内容不仅是《课标》要求的内容,更是叙述这一时代不可或缺的历史现象(非其他学科的现象)。它还可能是选择性必修与《中外历史纲要》的交集。

——李凯(选择性必修二的编者之一)

设想

必修与选择性必修融通教学的尝试

2017年版《普通高中历史课程标准》中关于高中历史三类课程关系的图示

二、“融通”视角下的教材逻辑

新航路开辟后的

食物物种交流

哥伦布

大交换

全球联系的初步建立

课程类型 叙述方式 设计意图

必修 《中外历史纲要》 中外历史分编,按通史加专题的体例编写 展示中国历史和世界历史发展的基本过程。

选择性必修 《国家制度与社会治理》 《经济与社会生活》 《文化交流与传播》 中外历史混编,三个模块由若干个学习专题构成,各专题下的具体内容依照时序表述 引领学生在学习基础的中外通史之后,进一步拓宽历史视野,从不同视角深入认识历史,呈现更为丰富的历史内容。

——根据《浙江省普通高中学科教学指导意见:历史(2021版)》整理

人类社会发展演变的基本脉络

多角度观察人类社会历史

宏观背景

观察切面

互为补充

必修与选择性必修在课程设计之时就密不可分

食物生产与社会生活

生产工具与劳作方式

商业贸易与日常生活

01

村落、村镇与居住环境

交通与社会变迁

医疗与公共卫生

02

03

04

05

06

CONTENTS

《经济与社会生活》

农

住

行

医

工

商

六个切面

二、“融通”视角下的教材逻辑

(1)古代的生产工具与劳作

(2)工业革命与工厂制度

(3)现代科技进步与人类社会发展

(1)古代的商业贸易

(2)世界市场与商业贸易

(3)20世纪以来的人类经济与生活

(1)古代的村落、集镇和城市

(2)近代以来的城市化进程

(1)水陆交通的变迁

(2)现代交通运输的新变化

(1)历史上的疫情与医学成就

(2)现代医疗卫生体系与社会生活

(1)从食物采集到食物生产

(2)新航路开辟后的食物物种交流

(3)现代食物的生产、储备与食品安全

农

住

行

医

工

商

六个切面

三大时段

三座界标

古代

古代

近代

现代

新航路开辟

工业革命

20世纪

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

纲要下 第1课 文明的产生与早期发展

(1)人类文明的产生

(2)古代文明的多元特点

①人类早期的生产和生活

②不同地区的食物生产与社会生活

①食物物种的交流

②物种交流的影响

①食物生产、储备的现代化

②现代农业面临的挑战

纲要下 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

(1)人口迁移和物种交换

纲要下 第10课 影响世界的工业革命

(2)工业革命的进程

(3)工业革命的影响

纲要下 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

(2)人类发展面临的问题

(3)在合作共赢中促进全球共同发展

古代

近代

现代

三、“融通”模式下的教学实践

1. 合理取舍:重“外史”,轻“内史”

他山之石:科学史研究的“内史”和“外史”之分

内史:科学自身的发展过程。它包括科学发展过程中的概念解释、理论与实验的关系等。

外史:科学进步与社会的互动关系,如政治、经济等社会因素对科学发展的影响。

可以攻玉:选择性必修教材内容的“内史”和“外史”之分

内史:非历史专业范畴的、过于精专的细碎知识点,如一些社会学、军事学、法学、政治学、医学、金融等领域的专业知识。

外史:历史现象背后的政治、经济、文化和社会因素

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第三课 现代食物的生产、储备与食品安全

联合收获机

柴油拖拉机

铧式犁

播种机

“内史”

聚焦外史

工业革命、科技进步背景下的农业生产、储备技术现代化(纲要上第10课)

人类命运共同体视野下的粮食安全和食品安全(纲要上第23课)

三、“融通”模式下的教学实践

2. 有机整合:自然融通而非知识堆砌

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第二课 新航路开辟后的食物物种交流

设问:为什么从18世纪起,中国人口呈现爆炸式增长?

提示:盛世、赋税、新航路开辟后美洲高产作物的传入

三、“融通”模式下的教学实践

3. 视野恢弘:追踪历史发展长镜头

选必二 第一单元 食物生产与社会生活

第二课 新航路开辟后的食物物种交流

①范围有限

②物种较少

新航路开辟前物种交流的特点

①内容:丰富性

②范围:全球性

③方向:双向互补

④结果:双重性

新航路开辟后物种交流的特点

时间节点:15世纪末16世纪初

1.孤立隔绝旧文明

2.碰撞交流新世界

3.休戚与共同未来

第二课 新航路开辟后的食物物种交流

课程类型 学业要求

必修 《中外历史纲要》 学业质量要求为水平2

选择性必修 《国家制度与社会治理》 《经济与社会生活》 《文化交流与传播》 学业质量要求为水平3—4

三、“融通”模式下的教学实践

4. 洞幽烛微:基于学业质量水平的高阶思维训练

学习要点 水平1一2学习目标 水平3一4学习目标

新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其影响 能够运用地图,概述新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流;能够组织和运用史料,多角度解释食物物种交流带来的影响。 能够选择典型事例,组织和运用相关材料并使用相关历史术语,运用辩证的发展的观点,解释食物物种交流对日常生活和生态环境的影响。

——《浙江省普通高中学科教学指导意见:历史(2021版)》

咖啡馆的历史,既是一部经济史,也是一部社会史。阅读材料,回答问题。(改编自2020山东省普通高中学业水平选择性考试)

材料

1652年,伦敦出现了英国第一家咖啡馆。

17世纪中后期,咖啡馆在英国扎下了根。在当时伦敦任何一家宾客盈门的咖啡馆里,常见的场景是:各色人等汇集于此,抽烟、读报,谈论商业和贸易,传播小道消息,争论国家大事,评判王室显贵的品行举止。

18世纪中叶以后,伦敦的咖啡馆出现了新的变化。辉格党人愿意光顾“斯米纳”等咖啡馆,托利党人则经常聚会于“怀特”等咖啡馆,经纪人喜欢聚集于“乔纳森”咖啡馆,法律界人士集中于骑士团圣殿附近的咖啡馆。寻常百姓逐渐成为咖啡馆社交场所的边缘化群体。19世纪四十年代前后,满足贫穷工人需要的咖啡摊应运而生。

除咖啡外,茶也是英国重要的饮品之一。1606年前后,茶第一次作为商品进口到欧洲。1658年9月23日,伦敦报纸上第一次出现了茶的广告。不久,茶逐渐走进英国咖啡馆,但直到17世纪末,饮茶在英国仍然是一个新鲜事物。18世纪英国的茶叶需求量以惊人的速度增长,英国人对茶的热爱超过了其他任何主要的西方国家。在整个18世纪,咖啡馆都是提供茶饮料的主要场所。

——摘编自[英]马克曼·艾利斯《咖啡馆的文化史》等

结合英国咖啡馆的变化,说明咖啡馆的历史是一部“经济史”。

解决思路和作答步骤如下:

①围绕“咖啡馆的历史是一部“经济史”,从不同的角度说明论证咖啡馆的变化与经济发展变化的关系,即说明咖啡馆的变化折射出经济的发展变化。

②说明论证要充分,一般要求要用两三个史实做论据,结合所学知识从材料提取有关咖啡馆与经济相关的有效信息,并进行与观点具有逻辑因果关系的说明论证。

参考答案

从咖啡馆的变化与世界经济发展联系的角度:随着欧洲国家海外贸易发展和对外殖民扩张,世界市场逐渐形成和扩大,世界各地的经济联系和交流加强,茶叶进入英国咖啡馆并且销量不断增加,饮茶从一个新鲜事物逐渐变成了英国人日常生活的一部分。

·从咖啡馆的变化与英国国内经济发展联系的角度:随着工业革命进行,英国社会阶层出现新的分化,咖啡馆逐渐由开放的、面向各阶层的消费场所发展为专门化的、面向特定阶层或群体的消费场所。

01

02

03

选择性必修教材施教现状

“融通”视角下的教材逻辑

“融通”模式下的教学实践

1. 合理取舍:重“外史”,轻“内史”

2. 有机整合:自然融通而非知识堆砌

3. 视野恢弘:追踪历史发展长镜头

4. 洞幽烛微:基于学业质量水平的高阶思维训练

选必二:六个切面、三大时段、三座界标

核心素养目标与实际教学的偏离

谢谢大家的聆听

不妥之处,敬请斧正!

同课章节目录