【备考2023】第十九节 晚清时期的内忧外患与救亡图存 一轮复习课件(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】第十九节 晚清时期的内忧外患与救亡图存 一轮复习课件(43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-01 11:24:19 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

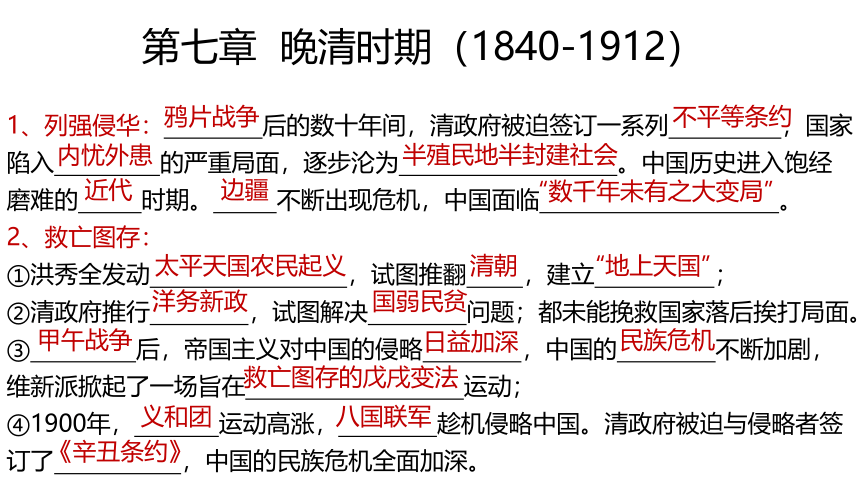

1、列强侵华: 后的数十年间,清政府被迫签订一系列 ,国家陷入 的严重局面,逐步沦为 。中国历史进入饱经磨难的 时期。 不断出现危机,中国面临 。

2、救亡图存:

①洪秀全发动 ,试图推翻 ,建立 ;

②清政府推行 ,试图解决 问题;都未能挽救国家落后挨打局面。

③ 后,帝国主义对中国的侵略 ,中国的 不断加剧,维新派掀起了一场旨在 运动;

④1900年, 运动高涨, 趁机侵略中国。清政府被迫与侵略者签订了 ,中国的民族危机全面加深。

第七章 晚清时期(1840-1912)

鸦片战争

不平等条约

内忧外患

半殖民地半封建社会

边疆

近代

“数千年未有之大变局”

太平天国农民起义

清朝

“地上天国”

洋务新政

国弱民贫

甲午战争

日益加深

民族危机

救亡图存的戊戌变法

义和团

八国联军

《辛丑条约》

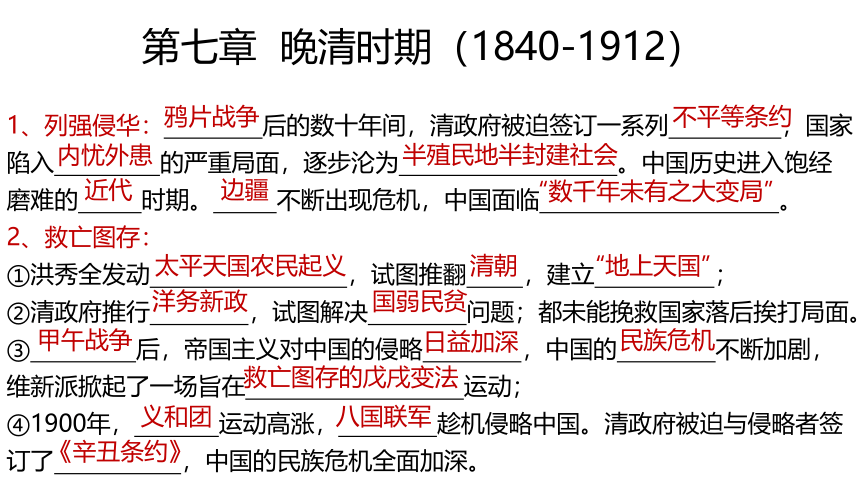

1840

鸦片战争

1949

新中国成立

近代中国:半殖民地半封建社会

(黑线)列强侵华,中外反动势力勾结统治 —屈辱史

(红线)中国人民前仆后继反侵略反封建斗争—抗争史

(蓝线)仁人志士不懈寻找救国救民真理道路—探索史

四条线索

(绿线)发展民族资本主义,以谋求国家富强—近代化史

交织并行

1912

晚清时期

民国时期

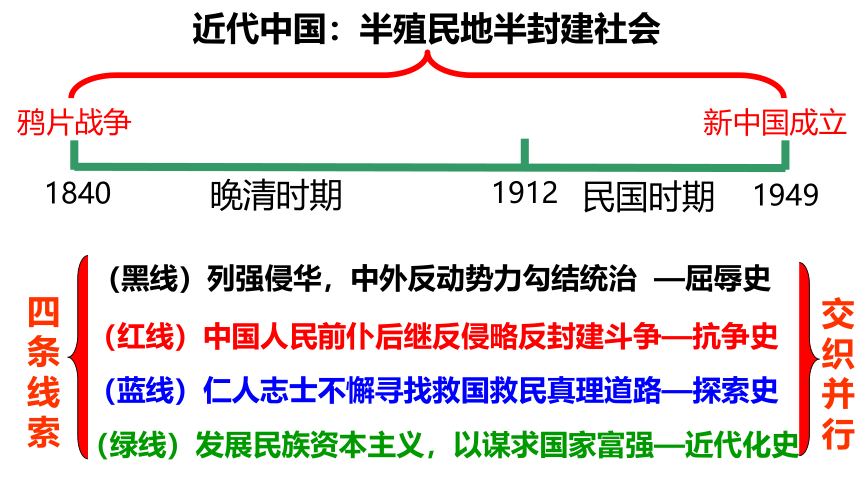

第十九节 晚清的屈辱与抗争

第16课 两次鸦片战争

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

第18课 挽救民族危亡的斗争

第19课 辛亥革命

第2课 中华文化的世界意义

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

第16课 中国赋税制度的演变

《纲要上》

《选必一》

《选必三》

一、列强入侵与民族危机

鸦片战争(1840-1842) 英

第二次鸦片战争(1856-1860) 英法

新疆危机(1864—1878) 英俄

中法战争(1883-1885) 法

甲午中日战争(1894-1895) 日

八国联军侵华战争(1900-1901)

鸦片战争(1840-1842)

1.背景

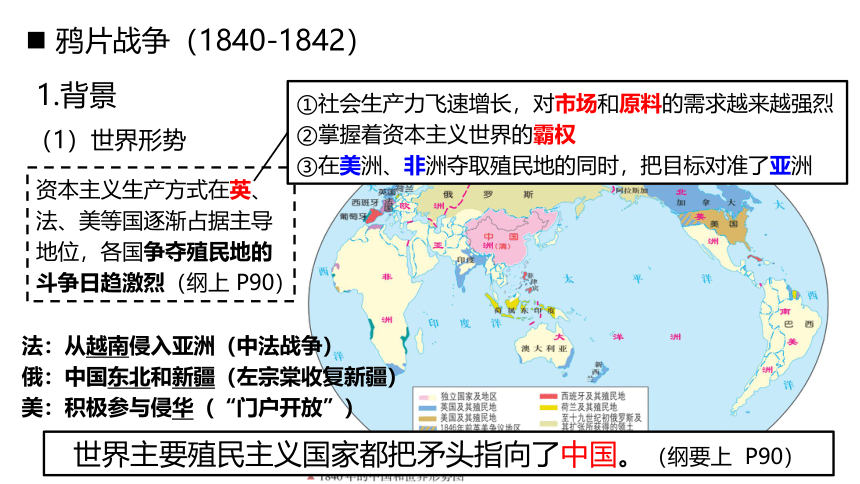

(1)世界形势

资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位,各国争夺殖民地的斗争日趋激烈(纲上 P90)

①社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈

②掌握着资本主义世界的霸权

③在美洲、非洲夺取殖民地的同时,把目标对准了亚洲

法:从越南侵入亚洲(中法战争)

俄:中国东北和新疆(左宗棠收复新疆)

美:积极参与侵华(“门户开放”)

世界主要殖民主义国家都把矛头指向了中国。(纲要上 P90)

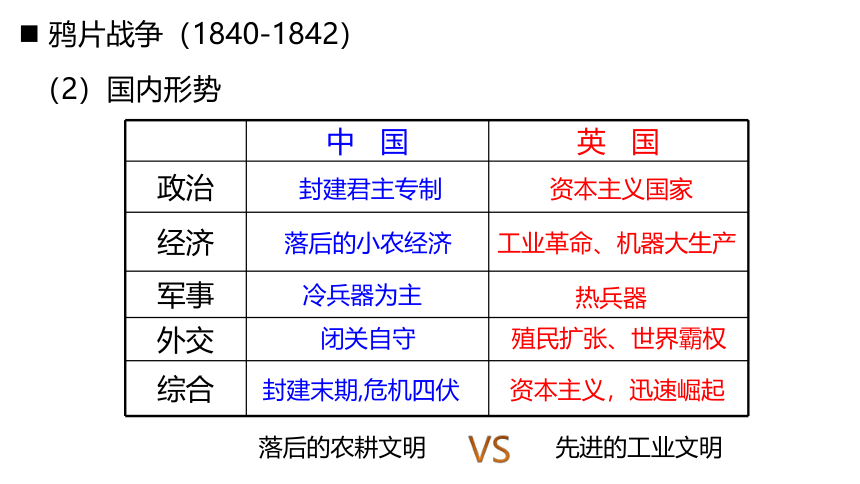

鸦片战争(1840-1842)

中 国 英 国

政治

经济

军事

外交

综合

封建君主专制

资本主义国家

落后的小农经济

工业革命、机器大生产

冷兵器为主

热兵器

闭关自守

殖民扩张、世界霸权

封建末期,危机四伏

资本主义,迅速崛起

先进的工业文明

落后的农耕文明

VS

(2)国内形势

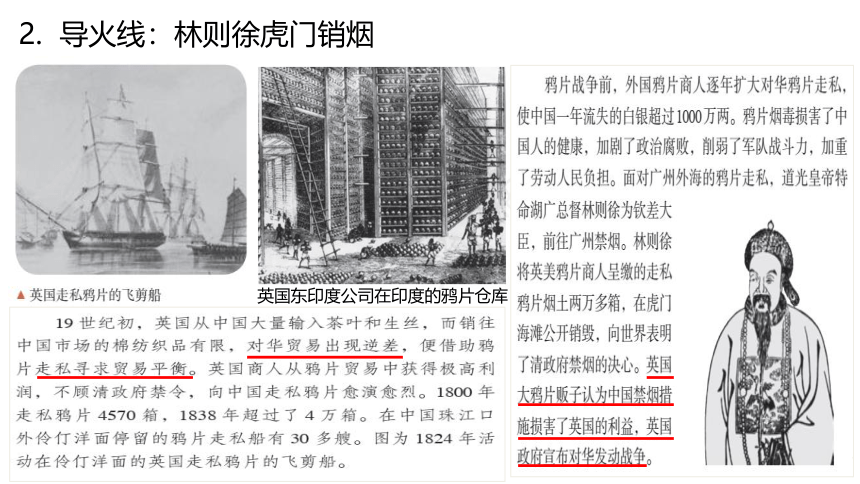

2. 导火线:林则徐虎门销烟

英国东印度公司在印度的鸦片仓库

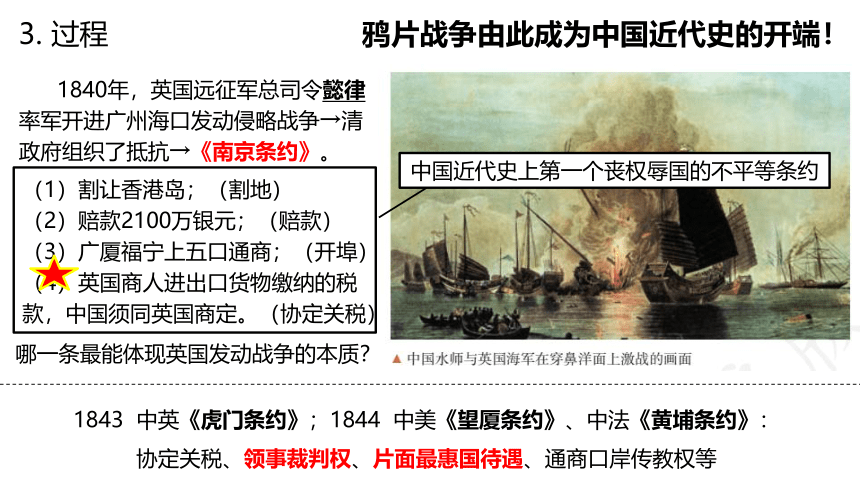

3. 过程

1840年,英国远征军总司令懿律率军开进广州海口发动侵略战争→清政府组织了抵抗→《南京条约》。

1843 中英《虎门条约》;1844 中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》:

协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇、通商口岸传教权等

(1)割让香港岛;(割地)

(2)赔款2100万银元;(赔款)

(3)广厦福宁上五口通商;(开埠)

(4)英国商人进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。(协定关税)

哪一条最能体现英国发动战争的本质?

鸦片战争由此成为中国近代史的开端!

中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约

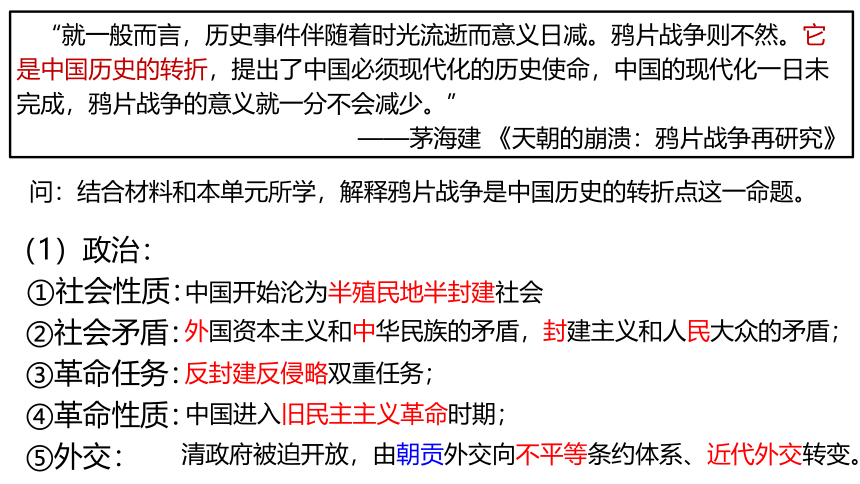

“就一般而言,历史事件伴随着时光流逝而意义日减。鸦片战争则不然。它是中国历史的转折,提出了中国必须现代化的历史使命,中国的现代化一日未完成,鸦片战争的意义就一分不会减少。”

——茅海建 《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》

(1)政治:

①社会性质:

②社会矛盾:

③革命任务:

④革命性质:

⑤外交:

中国开始沦为半殖民地半封建社会

外国资本主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾;

反封建反侵略双重任务;

中国进入旧民主主义革命时期;

清政府被迫开放,由朝贡外交向不平等条约体系、近代外交转变。

问:结合材料和本单元所学,解释鸦片战争是中国历史的转折点这一命题。

(2)经济:

中国自然经济开始解体,中国被迫卷入世界资本主义市场;

客观上为民族资本主义的产生和发展提供了条件,有利于近代化进程。

“西学东渐”;传统儒学面临挑战;近代科技、教育产生;

中西文化冲突,出现反洋教斗争;

促使中国人民觉醒,开始向西方学习,寻求救国之路。

(3)思想文化:

(4)社会生活:西方生活方式传入中国,对中国的服饰、饮食等方面产生了深远的影响,冲击了中国传统的社会习俗。

(2022·湖南省普通高中高三12月联考·6) 1843年,英国公使璞鼎查要求让英人进入广州城,因绅民反对而未果。1846年,两广总督耆英应允英人两年后入城。1848年年初,英国公使文翰以武力相要挟,强行要求广东当局践行耆英之约。但广州民众坚决反对英人入城,迫使文翰只得将此问题再次搁置。这说明( )

A.清廷与西方国家公开勾结 B.英国侵略中国的企图落空

C.清朝外交体制趋向近代化 D.中国社会矛盾渐趋复杂化

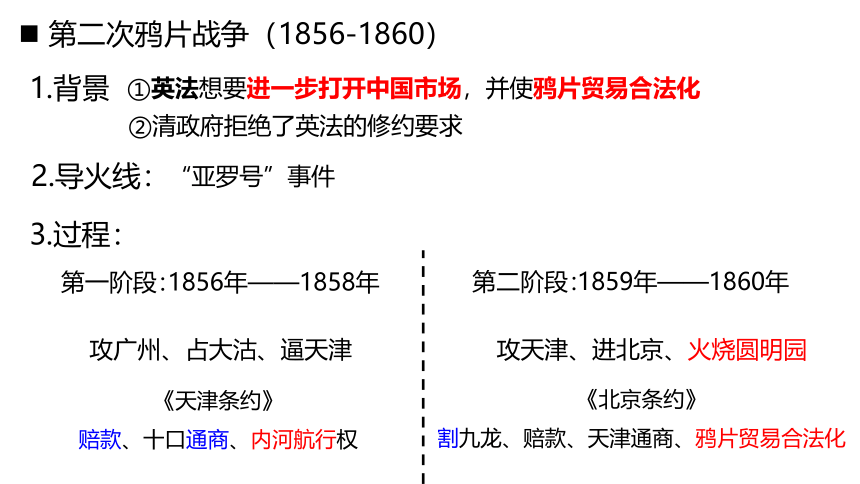

第二次鸦片战争(1856-1860)

1.背景

①英法想要进一步打开中国市场,并使鸦片贸易合法化

②清政府拒绝了英法的修约要求

2.导火线:

“亚罗号”事件

1856年——1858年

1859年——1860年

第一阶段:

攻广州、占大沽、逼天津

《天津条约》

赔款、十口通商、内河航行权

第二阶段:

攻天津、进北京、火烧圆明园

《北京条约》

割九龙、赔款、天津通商、鸦片贸易合法化

3.过程:

1858年《瑷珲条约》割占60多万平方千米

1860年《北京条约》被割占

1860年《勘分西北界约记》被割占

中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

新疆危机(1864—1878)

纲要上 P98

①英国支持的浩罕国阿古柏趁机入侵,占领南疆和北疆部分地区

②俄国出兵占领伊犁地区

表现:

应对:

①1875-1878年,督办新疆军务的钦差大臣左宗棠率军平定了新疆叛乱并收复了新疆南北两路

②1884年,清政府在新疆正式建省,使西北边疆渡过了危机

阿古柏入侵新疆

中法战争(1883-1885)

1884年:马尾海战、刘铭传力守台湾

1885年:冯子材镇南关大捷、法国内阁倒台

中法《越南条款》,法占越南

台湾建省,强化管辖

爆发(1894.7)

关键(1894.9)

战败

海上

陆地

丰岛海战

牙山之战

黄海海战

平壤之战

威海之战1895.2

辽东之战1894.11

甲午战争(1894-1895)

《马关条约》

割让辽东半岛(三国干涉还辽)、台湾、澎湖列岛

赔款2亿两白银

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

通商口岸开设工厂

(资本输出)

进一步推向双半社会的深渊

(深入内地)

承认朝鲜独立

侵华战争

条约名称

条约内容

影响

甲午中日战争(1894-1895)

纲要上 P98-99

证明了洋务运动的破产

2.表现:

①高息借款:供清政府支付赔款和“赎辽费”

纲要上 P99

瓜分中国的狂潮(19世纪末20世纪初)

1.导火线:“三国干涉还辽”

③大量掠夺铁路和工矿利权

俄国——旅顺大连

英国——威海卫、租九龙

德国——胶州湾

法国——租广州湾

②划分势力范围和强租租借地

(联系保路运动)

八国联军侵华战争(1900-1901)

义和团运动开展反洋教斗争,各国公使要求清政府取缔义和团

慈禧太后“招抚”义和团,企图加以控制利用。

1. 背景

纲要上 P103-105

2. 过程

1900年6月10日~8月中旬

3.“东南互保”

严重动摇清政府统治的根基

慈禧宣战后...

“此乱命也,粤不奉召。”

——两广总督李鸿章

“臣待罪东南,不敢奉诏。”

——湖广总督张之洞回电

太平天国后,湘淮系官僚集团崛起,中央权力下移。(P97)

武昌起义后,南方各省纷纷独立。(P110)

4. 《辛丑条约》

①惩办“首祸诸臣”;

②赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计约9.82亿两;

③东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守;

④拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台;

⑤各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队;

⑥禁止华北科举考试5年;

⑦禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会”;

加剧了中国的贫困和经济的衰败

“使馆界”实际成为“国中之国”

严重破坏了中国的主权完整

近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;

完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

(2020·江苏高考·7)《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

二、中国人民的反侵略斗争

第二次鸦片战争中的反侵略

左宗棠收复新疆

中法战争中的反侵略

黄海海战

反割台斗争

义和团运动

P93

北洋舰队官兵英勇作战,致远舰、经远舰管带邓世昌、林永升率部英勇奋战,最终与舰同沉。

1895年5至10月,台湾义勇军与以刘永福为首的黑旗军一起,展开了一波又一波反抗日军占领的武装斗争。(P99)

①西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧;

纲要上 P103

1.背景

2.战况:

义和团运动

②反洋教斗争:西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,特别是德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众

反洋教斗争、廊坊阻击战、天津保卫战

3.清廷政策

先抚后剿

(毓贤、袁世凯)

(慈禧太后)

4.评价

具有强烈的反帝爱国倾向

局限:①明显的盲目排外行为(“扶清灭洋”)

②由于没有先进阶级的领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊

招抚

中外反动势力联合镇压

三、国家出路的探索

“开眼看世界”

洋务运动

清末新政

预备立宪

太平天国

义和团运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

地主阶级

农民阶级

资产阶级

1. “开眼看世界” (纲上 P93)

③徐继畬:《瀛寰志略》是中国近代第一部世界地理著作。

①林则徐:开办译馆,汇译《四洲志》。

②魏源:在《四洲志》基础上编成《海国图志》,提出“师夷之长技以制夷”。是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”

地主阶级——抵抗派

2. 太平天国运动 (纲上 P95)

时间 过程 纲领

1851

1853

1855

1856

1861

1864

失败:天京城破

爆发:金田起义

建都:定都天京

全盛:西征北伐

转折:天京变乱

《资政新篇》

重创:安庆失守

《天朝田亩制度》

有田同耕,有饭同食,

有衣同穿,有钱同使。

否定封建地主土地所有制;

追求社会财富平均。

提出新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去。

失败原因:农民阶级缺乏科学思想理论的指导,没有先进阶级的领导,不能冲破封建社会的制度和思想。

影响:沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化。(湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移)

近代中国规模最大的一次农民起义

福州船政局

江南机器制造总局

天津机器局

上海轮船招商局

上海机器织布局

开平煤矿

安庆内军械所

军事

民用

(自强)

(求富)

3. 洋务运动 (纲上 P97)

目的:

增强国家实力——“自强”、“求富”

维护封建统治——“剿发逆、勤远略”

内容:

军事工业、民用企业、学校、新式海军

(同文馆 选三P9)

评价:

积极——引进资本主义国家的机器生产技术,

是中国早期现代化的尝试。

消极——不改变封建统治,封建制度的基础上修修补补。

甲午战败,洋务破产!

地主阶级——洋务派

4. 戊戌维新运动(纲上 P102)

前期思想宣传

选必一 P23-24

选必三 P69

创学会、办报刊、兴学堂、写文章

康有为《新学伪经考》《孔子改制考》

梁启超《变法通议》

序幕:

由《马关条约》的签订引发的“公车上书”

百日维新(纲上 P102-103)

开始:光绪帝在维新派推动下颁布“明定国是”诏书

措施:变法诏令涉及政治、经济、军事、文化、教育等除旧布新的举措

政变、逃亡、就义、废止

结果:

①经济:推动了中国民族资本主义的发展;

②思想:抨击了封建思想文化,推动了新思想的传播,

起到了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒;

③政治:在一定程度上冲击了旧式官僚体制和封建制度。

影响:

(纲要上&选必一)

失败原因:

①守旧势力仍很强大

②缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,所托非人

资产阶级改良道路行不通!

5. 义和团运动(略,见前文)

6. 资产阶级民主革命(纲要上 P108-109)

邹容——《革命军》

思想宣传

孙中山——《民报》发刊词中首次提出三民主义

组织团体

1894年,孙中山在檀香山组织兴中会,走上了革命道路。

1905年,孙中山与黄兴等人在日本东京建立同盟会。

性质:全国性的资产阶级革命政党

纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权

机关报:《民报》

武装起义

孙中山、徐锡麟、秋瑾;黄花岗起义(黄兴);武昌起义(见民国篇)

(纲要上 P108)

7. 清末新政和预备立宪

(选一 P24)

(纲要上 P109-110)

联系1904年《钦定学堂章程》 学堂选官制度

向西方学习的三个阶段

器物

制度

思想

1.内容上

2.阶级与派别:

地主阶级洋务派

资产阶级维新派

新文化运动派

(前:资阶激进派;后:马义者)

地主阶级抵抗派

资产阶级革命派

“开眼看世界”

洋务运动

维新变法

前:宣扬民主、科学

后:马克思主义传播

3.实践上

辛亥革命

民国时期

(清末新政和预备立宪)

1.体现反封建反侵略的性质

2.学习西方和救亡图存相结合

3.由浅入深、由表及里(由“器物”到“制度”再到“思想” )

4.认识上经历由被动接受到主动选择的过程;

以欧美为师→以俄为师(→走自己的路)

5.都进行了社会实践,极大地推动了政治运动的开展,影响深远。

近代中国思想解放潮流的主要特征

(2020.1·浙江高考·8)洋务派巨擘左宗棠主持重刻《海国图志》,在该书序中慨言:百余年来,中国“水陆战备少弛”,英吉利“蹈我之瑕,构兵思逞”,“廿余载,事局如故”,“然同、光间福建设局造轮船,陇中用华匠制枪炮”,“此魏子所谓师其长技以制之也。”这一认识反映了( )

A.左宗棠、魏源顺乎世界之潮流迈出变法第一步

B.“师夷长技以制之”是洋务派自强之道的思想先导

C.中国人学习西方经历了由器物层次到制度层次的变化

D.以“中体西用”寻求变革,解决中国向何处去的问题

四、官员的选拔与管理

(选一 P38-39)

1898年,清廷加设经济特科,选拔“经时济变之才”

光绪帝废八股,改试策论,以时务策命题;

戊戌变法与光绪帝

变法失败后,慈禧下令所有考试悉照旧制...

1.戊戌变法

2.清末新政

1901年,清末新政,通令书院一律改为学堂

1905年,袁世凯、张之洞等奏请废除科举,被清廷采纳。

(1)科举制的变革

(2)新设的选官制

背景

户

礼

兵

刑

工

吏

总理衙门

清末新政:裁减冗署冗官,瓦解传统的六部编制

外务部

农工商部

巡警部

学部

…

清政府还裁撤了詹事府、通政使司等旧机构,裁撤了东河河道总督缺和督抚并设共处一城的云南、湖北、广东巡抚缺。整顿吏治,裁汰了政府各机关的胥吏差役。

——章开沅、朱英主编《中国近代史》

内容

a.学堂选官制度

1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式设立。

毕业考试:结果分最优、优、中、下、最下五等,一般中等以上者都获相应的奖励出身,并被授以官职或得以升学;

奖励出身:大致可分为翰林、进士、举人、贡生、生员五级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录。

选二 P27

“查三品顶戴员外郎职衔辜汤生,号鸿铭,兼通英法德三国语言文字,得有英国大学罗马、希腊经科博士文凭,并德国国家工程学堂修业文凭。该员志趣端正,学问优长,各国皆知。”

——1905年张之洞请求赐予辜鸿铭进士出身

b.留学毕业生选官

辜鸿铭

鲁迅

李大钊

蔡元培

陈独秀

胡适

油画《北大钟声》

注:1909年、1910年和1911年,在北京三次从全国招考庚款留学生。

梅贻琦

胡 适

竺可桢

规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职。

五、赋税制度

(选一 P94)

1.关税

(1)含义:国家对进出关境的物品征收的税,称为“关税”。

(2)起源:西周时期,货物通过边境的“关卡”就要被征税。

司关,掌国货之节,以联门市,司货贿之出入者,掌其治禁与其征厘。

—— 《周礼·地官》

影响:

有利于列强向中国倾销商品和掠夺原料;

使自然经济逐渐解体,中国被迫卷入世界市场;

客观上为民族工业的产生提供了市场和劳动力,但长期来看阻碍民族资本主义发展。

协定关税

中国近代史上的协定关税,是从1842年中英签订的《南京条约》开始的。条约第10款规定:英商“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”。在1844年中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》中,则进一步分别规定为“中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允”和“应与佛兰西会同议允后,方可酌改”,把外国的“议允”提到突出的地位。

历史纵横

把持清朝海关48年

海关总税务司——赫德

(3)关税自主权的丧失

《南京条约》开了协定关税的恶例

《望厦条约》《黄埔条约》进一步强化了列强的协定关税权

西方列强取得了片面最惠国待遇的特权

选必一·第16课 中国赋税制度的演变

专题延伸 知识回顾

1.收回关税自主权的斗争

1927

宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》

1928

发表“改订新约”的对外宣言,要求关税自主。与美国签订《中美关税条约》,又陆续同意大利、英国等国缔结新约

1930

日本同意《中日关税协定》

◎中美英签订新约

结果:国民政府通过这些措施,在关税自主权上取得进展,但仍不能完全自主地制定关税。直到中华人民共和国成立,中国才真 正收回关税自主权。

2.中华人民共和国的关税制度

1951年,政务院颁布《中华人民共和国海关进出口税则》。

意义:是中华人民共和国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度。维护了国家关税主权,保护了民族经济,有利于国民经济的恢复和发展。

改革开放前的制度创立

为适应新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要,国务院于1985年颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,强化了关税制度的法制化建设。

1985年强化法制化建设

1987年,全国人大常委会通过了《中华人民共和国海关法》,国务院据此重新修订了发布了关税条例,进一步完善了关税的基本制度,对国民经济发展和对外贸易起到重要促进作用。

1987年颁布具体法律

◎中国海关标志

◎海关相关法律法规

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3.个人所得税的起源与演变

此后

《中华人民共和国个人所得税法》经数次修订完善,愈加适应中国社会发展实际,对调节个人收入和实现社会稳定发挥了积极作用。

国民政府公布了所得税暂行条例,开始征收个人所得税。

1936

1980

全国人民代表大会通过了《中华人民共和国个人所得税法》,我国的个人所得税制度正式确立。

1914

北洋政府制定所得税条例,其中包括征收个人所得税的内容,但并未实施。

1949

在计划经济体制下,没有征收个人所得税。

◎个税专项扣除

“人的一生有两件事是不可避免的——死亡和纳税。”

——本杰明 富兰克林

(2023·广东新高三开学大联考·6)陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“那个时候,正炮声初息,王朝中人惊魂甫定,与刚刚结束的一番遭遇相比,12年之后的事是很渺茫的,正窃喜于‘万年合约’换来的太平,紫禁城景物依旧。”这一番遭遇( )

A.推动中国近代化蹒跚起步

B.使外国势力进入中国内地

C.使清政府沦为洋人的朝廷

D.带来中国社会性质的转变

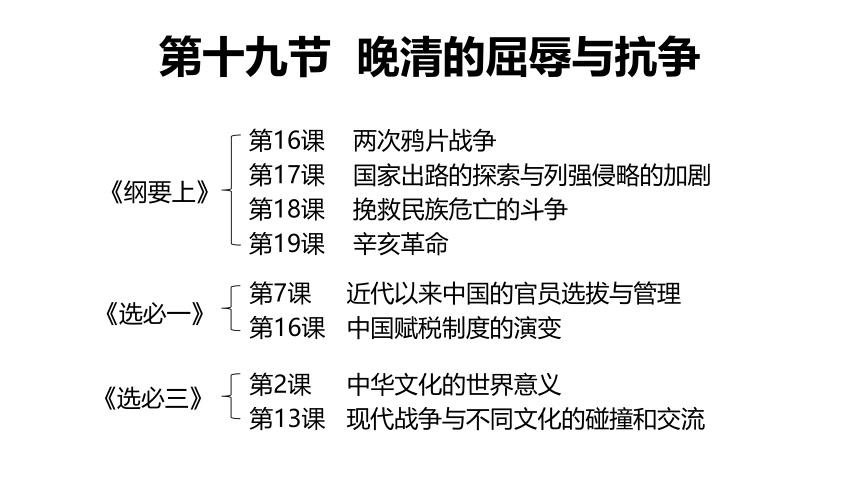

1、列强侵华: 后的数十年间,清政府被迫签订一系列 ,国家陷入 的严重局面,逐步沦为 。中国历史进入饱经磨难的 时期。 不断出现危机,中国面临 。

2、救亡图存:

①洪秀全发动 ,试图推翻 ,建立 ;

②清政府推行 ,试图解决 问题;都未能挽救国家落后挨打局面。

③ 后,帝国主义对中国的侵略 ,中国的 不断加剧,维新派掀起了一场旨在 运动;

④1900年, 运动高涨, 趁机侵略中国。清政府被迫与侵略者签订了 ,中国的民族危机全面加深。

第七章 晚清时期(1840-1912)

鸦片战争

不平等条约

内忧外患

半殖民地半封建社会

边疆

近代

“数千年未有之大变局”

太平天国农民起义

清朝

“地上天国”

洋务新政

国弱民贫

甲午战争

日益加深

民族危机

救亡图存的戊戌变法

义和团

八国联军

《辛丑条约》

1840

鸦片战争

1949

新中国成立

近代中国:半殖民地半封建社会

(黑线)列强侵华,中外反动势力勾结统治 —屈辱史

(红线)中国人民前仆后继反侵略反封建斗争—抗争史

(蓝线)仁人志士不懈寻找救国救民真理道路—探索史

四条线索

(绿线)发展民族资本主义,以谋求国家富强—近代化史

交织并行

1912

晚清时期

民国时期

第十九节 晚清的屈辱与抗争

第16课 两次鸦片战争

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

第18课 挽救民族危亡的斗争

第19课 辛亥革命

第2课 中华文化的世界意义

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

第16课 中国赋税制度的演变

《纲要上》

《选必一》

《选必三》

一、列强入侵与民族危机

鸦片战争(1840-1842) 英

第二次鸦片战争(1856-1860) 英法

新疆危机(1864—1878) 英俄

中法战争(1883-1885) 法

甲午中日战争(1894-1895) 日

八国联军侵华战争(1900-1901)

鸦片战争(1840-1842)

1.背景

(1)世界形势

资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位,各国争夺殖民地的斗争日趋激烈(纲上 P90)

①社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈

②掌握着资本主义世界的霸权

③在美洲、非洲夺取殖民地的同时,把目标对准了亚洲

法:从越南侵入亚洲(中法战争)

俄:中国东北和新疆(左宗棠收复新疆)

美:积极参与侵华(“门户开放”)

世界主要殖民主义国家都把矛头指向了中国。(纲要上 P90)

鸦片战争(1840-1842)

中 国 英 国

政治

经济

军事

外交

综合

封建君主专制

资本主义国家

落后的小农经济

工业革命、机器大生产

冷兵器为主

热兵器

闭关自守

殖民扩张、世界霸权

封建末期,危机四伏

资本主义,迅速崛起

先进的工业文明

落后的农耕文明

VS

(2)国内形势

2. 导火线:林则徐虎门销烟

英国东印度公司在印度的鸦片仓库

3. 过程

1840年,英国远征军总司令懿律率军开进广州海口发动侵略战争→清政府组织了抵抗→《南京条约》。

1843 中英《虎门条约》;1844 中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》:

协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇、通商口岸传教权等

(1)割让香港岛;(割地)

(2)赔款2100万银元;(赔款)

(3)广厦福宁上五口通商;(开埠)

(4)英国商人进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。(协定关税)

哪一条最能体现英国发动战争的本质?

鸦片战争由此成为中国近代史的开端!

中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约

“就一般而言,历史事件伴随着时光流逝而意义日减。鸦片战争则不然。它是中国历史的转折,提出了中国必须现代化的历史使命,中国的现代化一日未完成,鸦片战争的意义就一分不会减少。”

——茅海建 《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》

(1)政治:

①社会性质:

②社会矛盾:

③革命任务:

④革命性质:

⑤外交:

中国开始沦为半殖民地半封建社会

外国资本主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾;

反封建反侵略双重任务;

中国进入旧民主主义革命时期;

清政府被迫开放,由朝贡外交向不平等条约体系、近代外交转变。

问:结合材料和本单元所学,解释鸦片战争是中国历史的转折点这一命题。

(2)经济:

中国自然经济开始解体,中国被迫卷入世界资本主义市场;

客观上为民族资本主义的产生和发展提供了条件,有利于近代化进程。

“西学东渐”;传统儒学面临挑战;近代科技、教育产生;

中西文化冲突,出现反洋教斗争;

促使中国人民觉醒,开始向西方学习,寻求救国之路。

(3)思想文化:

(4)社会生活:西方生活方式传入中国,对中国的服饰、饮食等方面产生了深远的影响,冲击了中国传统的社会习俗。

(2022·湖南省普通高中高三12月联考·6) 1843年,英国公使璞鼎查要求让英人进入广州城,因绅民反对而未果。1846年,两广总督耆英应允英人两年后入城。1848年年初,英国公使文翰以武力相要挟,强行要求广东当局践行耆英之约。但广州民众坚决反对英人入城,迫使文翰只得将此问题再次搁置。这说明( )

A.清廷与西方国家公开勾结 B.英国侵略中国的企图落空

C.清朝外交体制趋向近代化 D.中国社会矛盾渐趋复杂化

第二次鸦片战争(1856-1860)

1.背景

①英法想要进一步打开中国市场,并使鸦片贸易合法化

②清政府拒绝了英法的修约要求

2.导火线:

“亚罗号”事件

1856年——1858年

1859年——1860年

第一阶段:

攻广州、占大沽、逼天津

《天津条约》

赔款、十口通商、内河航行权

第二阶段:

攻天津、进北京、火烧圆明园

《北京条约》

割九龙、赔款、天津通商、鸦片贸易合法化

3.过程:

1858年《瑷珲条约》割占60多万平方千米

1860年《北京条约》被割占

1860年《勘分西北界约记》被割占

中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

新疆危机(1864—1878)

纲要上 P98

①英国支持的浩罕国阿古柏趁机入侵,占领南疆和北疆部分地区

②俄国出兵占领伊犁地区

表现:

应对:

①1875-1878年,督办新疆军务的钦差大臣左宗棠率军平定了新疆叛乱并收复了新疆南北两路

②1884年,清政府在新疆正式建省,使西北边疆渡过了危机

阿古柏入侵新疆

中法战争(1883-1885)

1884年:马尾海战、刘铭传力守台湾

1885年:冯子材镇南关大捷、法国内阁倒台

中法《越南条款》,法占越南

台湾建省,强化管辖

爆发(1894.7)

关键(1894.9)

战败

海上

陆地

丰岛海战

牙山之战

黄海海战

平壤之战

威海之战1895.2

辽东之战1894.11

甲午战争(1894-1895)

《马关条约》

割让辽东半岛(三国干涉还辽)、台湾、澎湖列岛

赔款2亿两白银

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

通商口岸开设工厂

(资本输出)

进一步推向双半社会的深渊

(深入内地)

承认朝鲜独立

侵华战争

条约名称

条约内容

影响

甲午中日战争(1894-1895)

纲要上 P98-99

证明了洋务运动的破产

2.表现:

①高息借款:供清政府支付赔款和“赎辽费”

纲要上 P99

瓜分中国的狂潮(19世纪末20世纪初)

1.导火线:“三国干涉还辽”

③大量掠夺铁路和工矿利权

俄国——旅顺大连

英国——威海卫、租九龙

德国——胶州湾

法国——租广州湾

②划分势力范围和强租租借地

(联系保路运动)

八国联军侵华战争(1900-1901)

义和团运动开展反洋教斗争,各国公使要求清政府取缔义和团

慈禧太后“招抚”义和团,企图加以控制利用。

1. 背景

纲要上 P103-105

2. 过程

1900年6月10日~8月中旬

3.“东南互保”

严重动摇清政府统治的根基

慈禧宣战后...

“此乱命也,粤不奉召。”

——两广总督李鸿章

“臣待罪东南,不敢奉诏。”

——湖广总督张之洞回电

太平天国后,湘淮系官僚集团崛起,中央权力下移。(P97)

武昌起义后,南方各省纷纷独立。(P110)

4. 《辛丑条约》

①惩办“首祸诸臣”;

②赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计约9.82亿两;

③东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守;

④拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台;

⑤各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队;

⑥禁止华北科举考试5年;

⑦禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会”;

加剧了中国的贫困和经济的衰败

“使馆界”实际成为“国中之国”

严重破坏了中国的主权完整

近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;

完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

(2020·江苏高考·7)《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

二、中国人民的反侵略斗争

第二次鸦片战争中的反侵略

左宗棠收复新疆

中法战争中的反侵略

黄海海战

反割台斗争

义和团运动

P93

北洋舰队官兵英勇作战,致远舰、经远舰管带邓世昌、林永升率部英勇奋战,最终与舰同沉。

1895年5至10月,台湾义勇军与以刘永福为首的黑旗军一起,展开了一波又一波反抗日军占领的武装斗争。(P99)

①西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧;

纲要上 P103

1.背景

2.战况:

义和团运动

②反洋教斗争:西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,特别是德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众

反洋教斗争、廊坊阻击战、天津保卫战

3.清廷政策

先抚后剿

(毓贤、袁世凯)

(慈禧太后)

4.评价

具有强烈的反帝爱国倾向

局限:①明显的盲目排外行为(“扶清灭洋”)

②由于没有先进阶级的领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊

招抚

中外反动势力联合镇压

三、国家出路的探索

“开眼看世界”

洋务运动

清末新政

预备立宪

太平天国

义和团运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

地主阶级

农民阶级

资产阶级

1. “开眼看世界” (纲上 P93)

③徐继畬:《瀛寰志略》是中国近代第一部世界地理著作。

①林则徐:开办译馆,汇译《四洲志》。

②魏源:在《四洲志》基础上编成《海国图志》,提出“师夷之长技以制夷”。是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”

地主阶级——抵抗派

2. 太平天国运动 (纲上 P95)

时间 过程 纲领

1851

1853

1855

1856

1861

1864

失败:天京城破

爆发:金田起义

建都:定都天京

全盛:西征北伐

转折:天京变乱

《资政新篇》

重创:安庆失守

《天朝田亩制度》

有田同耕,有饭同食,

有衣同穿,有钱同使。

否定封建地主土地所有制;

追求社会财富平均。

提出新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去。

失败原因:农民阶级缺乏科学思想理论的指导,没有先进阶级的领导,不能冲破封建社会的制度和思想。

影响:沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化。(湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移)

近代中国规模最大的一次农民起义

福州船政局

江南机器制造总局

天津机器局

上海轮船招商局

上海机器织布局

开平煤矿

安庆内军械所

军事

民用

(自强)

(求富)

3. 洋务运动 (纲上 P97)

目的:

增强国家实力——“自强”、“求富”

维护封建统治——“剿发逆、勤远略”

内容:

军事工业、民用企业、学校、新式海军

(同文馆 选三P9)

评价:

积极——引进资本主义国家的机器生产技术,

是中国早期现代化的尝试。

消极——不改变封建统治,封建制度的基础上修修补补。

甲午战败,洋务破产!

地主阶级——洋务派

4. 戊戌维新运动(纲上 P102)

前期思想宣传

选必一 P23-24

选必三 P69

创学会、办报刊、兴学堂、写文章

康有为《新学伪经考》《孔子改制考》

梁启超《变法通议》

序幕:

由《马关条约》的签订引发的“公车上书”

百日维新(纲上 P102-103)

开始:光绪帝在维新派推动下颁布“明定国是”诏书

措施:变法诏令涉及政治、经济、军事、文化、教育等除旧布新的举措

政变、逃亡、就义、废止

结果:

①经济:推动了中国民族资本主义的发展;

②思想:抨击了封建思想文化,推动了新思想的传播,

起到了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒;

③政治:在一定程度上冲击了旧式官僚体制和封建制度。

影响:

(纲要上&选必一)

失败原因:

①守旧势力仍很强大

②缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,所托非人

资产阶级改良道路行不通!

5. 义和团运动(略,见前文)

6. 资产阶级民主革命(纲要上 P108-109)

邹容——《革命军》

思想宣传

孙中山——《民报》发刊词中首次提出三民主义

组织团体

1894年,孙中山在檀香山组织兴中会,走上了革命道路。

1905年,孙中山与黄兴等人在日本东京建立同盟会。

性质:全国性的资产阶级革命政党

纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权

机关报:《民报》

武装起义

孙中山、徐锡麟、秋瑾;黄花岗起义(黄兴);武昌起义(见民国篇)

(纲要上 P108)

7. 清末新政和预备立宪

(选一 P24)

(纲要上 P109-110)

联系1904年《钦定学堂章程》 学堂选官制度

向西方学习的三个阶段

器物

制度

思想

1.内容上

2.阶级与派别:

地主阶级洋务派

资产阶级维新派

新文化运动派

(前:资阶激进派;后:马义者)

地主阶级抵抗派

资产阶级革命派

“开眼看世界”

洋务运动

维新变法

前:宣扬民主、科学

后:马克思主义传播

3.实践上

辛亥革命

民国时期

(清末新政和预备立宪)

1.体现反封建反侵略的性质

2.学习西方和救亡图存相结合

3.由浅入深、由表及里(由“器物”到“制度”再到“思想” )

4.认识上经历由被动接受到主动选择的过程;

以欧美为师→以俄为师(→走自己的路)

5.都进行了社会实践,极大地推动了政治运动的开展,影响深远。

近代中国思想解放潮流的主要特征

(2020.1·浙江高考·8)洋务派巨擘左宗棠主持重刻《海国图志》,在该书序中慨言:百余年来,中国“水陆战备少弛”,英吉利“蹈我之瑕,构兵思逞”,“廿余载,事局如故”,“然同、光间福建设局造轮船,陇中用华匠制枪炮”,“此魏子所谓师其长技以制之也。”这一认识反映了( )

A.左宗棠、魏源顺乎世界之潮流迈出变法第一步

B.“师夷长技以制之”是洋务派自强之道的思想先导

C.中国人学习西方经历了由器物层次到制度层次的变化

D.以“中体西用”寻求变革,解决中国向何处去的问题

四、官员的选拔与管理

(选一 P38-39)

1898年,清廷加设经济特科,选拔“经时济变之才”

光绪帝废八股,改试策论,以时务策命题;

戊戌变法与光绪帝

变法失败后,慈禧下令所有考试悉照旧制...

1.戊戌变法

2.清末新政

1901年,清末新政,通令书院一律改为学堂

1905年,袁世凯、张之洞等奏请废除科举,被清廷采纳。

(1)科举制的变革

(2)新设的选官制

背景

户

礼

兵

刑

工

吏

总理衙门

清末新政:裁减冗署冗官,瓦解传统的六部编制

外务部

农工商部

巡警部

学部

…

清政府还裁撤了詹事府、通政使司等旧机构,裁撤了东河河道总督缺和督抚并设共处一城的云南、湖北、广东巡抚缺。整顿吏治,裁汰了政府各机关的胥吏差役。

——章开沅、朱英主编《中国近代史》

内容

a.学堂选官制度

1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式设立。

毕业考试:结果分最优、优、中、下、最下五等,一般中等以上者都获相应的奖励出身,并被授以官职或得以升学;

奖励出身:大致可分为翰林、进士、举人、贡生、生员五级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录。

选二 P27

“查三品顶戴员外郎职衔辜汤生,号鸿铭,兼通英法德三国语言文字,得有英国大学罗马、希腊经科博士文凭,并德国国家工程学堂修业文凭。该员志趣端正,学问优长,各国皆知。”

——1905年张之洞请求赐予辜鸿铭进士出身

b.留学毕业生选官

辜鸿铭

鲁迅

李大钊

蔡元培

陈独秀

胡适

油画《北大钟声》

注:1909年、1910年和1911年,在北京三次从全国招考庚款留学生。

梅贻琦

胡 适

竺可桢

规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职。

五、赋税制度

(选一 P94)

1.关税

(1)含义:国家对进出关境的物品征收的税,称为“关税”。

(2)起源:西周时期,货物通过边境的“关卡”就要被征税。

司关,掌国货之节,以联门市,司货贿之出入者,掌其治禁与其征厘。

—— 《周礼·地官》

影响:

有利于列强向中国倾销商品和掠夺原料;

使自然经济逐渐解体,中国被迫卷入世界市场;

客观上为民族工业的产生提供了市场和劳动力,但长期来看阻碍民族资本主义发展。

协定关税

中国近代史上的协定关税,是从1842年中英签订的《南京条约》开始的。条约第10款规定:英商“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”。在1844年中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》中,则进一步分别规定为“中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允”和“应与佛兰西会同议允后,方可酌改”,把外国的“议允”提到突出的地位。

历史纵横

把持清朝海关48年

海关总税务司——赫德

(3)关税自主权的丧失

《南京条约》开了协定关税的恶例

《望厦条约》《黄埔条约》进一步强化了列强的协定关税权

西方列强取得了片面最惠国待遇的特权

选必一·第16课 中国赋税制度的演变

专题延伸 知识回顾

1.收回关税自主权的斗争

1927

宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》

1928

发表“改订新约”的对外宣言,要求关税自主。与美国签订《中美关税条约》,又陆续同意大利、英国等国缔结新约

1930

日本同意《中日关税协定》

◎中美英签订新约

结果:国民政府通过这些措施,在关税自主权上取得进展,但仍不能完全自主地制定关税。直到中华人民共和国成立,中国才真 正收回关税自主权。

2.中华人民共和国的关税制度

1951年,政务院颁布《中华人民共和国海关进出口税则》。

意义:是中华人民共和国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度。维护了国家关税主权,保护了民族经济,有利于国民经济的恢复和发展。

改革开放前的制度创立

为适应新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要,国务院于1985年颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,强化了关税制度的法制化建设。

1985年强化法制化建设

1987年,全国人大常委会通过了《中华人民共和国海关法》,国务院据此重新修订了发布了关税条例,进一步完善了关税的基本制度,对国民经济发展和对外贸易起到重要促进作用。

1987年颁布具体法律

◎中国海关标志

◎海关相关法律法规

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3.个人所得税的起源与演变

此后

《中华人民共和国个人所得税法》经数次修订完善,愈加适应中国社会发展实际,对调节个人收入和实现社会稳定发挥了积极作用。

国民政府公布了所得税暂行条例,开始征收个人所得税。

1936

1980

全国人民代表大会通过了《中华人民共和国个人所得税法》,我国的个人所得税制度正式确立。

1914

北洋政府制定所得税条例,其中包括征收个人所得税的内容,但并未实施。

1949

在计划经济体制下,没有征收个人所得税。

◎个税专项扣除

“人的一生有两件事是不可避免的——死亡和纳税。”

——本杰明 富兰克林

(2023·广东新高三开学大联考·6)陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“那个时候,正炮声初息,王朝中人惊魂甫定,与刚刚结束的一番遭遇相比,12年之后的事是很渺茫的,正窃喜于‘万年合约’换来的太平,紫禁城景物依旧。”这一番遭遇( )

A.推动中国近代化蹒跚起步

B.使外国势力进入中国内地

C.使清政府沦为洋人的朝廷

D.带来中国社会性质的转变

同课章节目录