【2013年新粤沪版原创】广东省阳西县程村中学九年级上册物理教案:第十一章 机械功和机械能(6课时)

文档属性

| 名称 | 【2013年新粤沪版原创】广东省阳西县程村中学九年级上册物理教案:第十一章 机械功和机械能(6课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2013-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2013-2014年度第一学期九年级

物

理

集

体

备

课

簿

第十一章 机械功和机械能

11.1 怎样才叫做功

一、教学目的:

1 知道力学中的功的含义。

2 理解力学中做功的两个必要的因素。

3 理解功的计算式和单位,会用公式进行简单计算。

二、教学重点和难点:

1知道力学中的功的含义;理解力学中做功的两个必要的因素。

2理解功的计算式和单位,会用公式进行简单计算

四、教学过程:

(一).复习,知识准备

1.力的三要素是什么?

2、水平推箱子,推力方向怎样?

3、向上提箱子,拉力方向如何?

4、重力的方向如何?

(二).引入新课

依日常生活中一些做:“工”和“功”的例子。引入新课并启发学生区分“工”与“功”,进一步得出做功的两个必要因素。

(三).新课教学

1.力学里所说的功包括两个必要的因素:

(1) 作用在物体上的力。 (F)

(2) 物体在力的方向上通过的距离。 (S)

2.举例几个不做功的例子:

(1)物体没有受到力的作用,但因为惯性通过一段路程,也就是没有力做功。如在光滑的水平冰面上,一物体由于惯性做匀速直线运动。没受力。

(2)物体受到力,但没有移动距离,即通过的路程为零。如一人用很大的力推一辆汽车,汽车没移动,推力对物体没有做功。

(3)物体受到力的作用,也移动了距离,但移动的距离不是在力的方向上移动的。如手提一桶水在水平地面上行走,提桶的力没有对桶做力。

3.功的计算,功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

(1)功的计算式:W=FS

(2)功的单位:焦耳,1焦=1牛 米。

(3)功的大小与作用在物体上的力成正比,跟物体通过的距离成正比。

4.1焦耳的物理含义:在1牛顿力的作用下,物体在这个力的方向上通过的距离是1米。

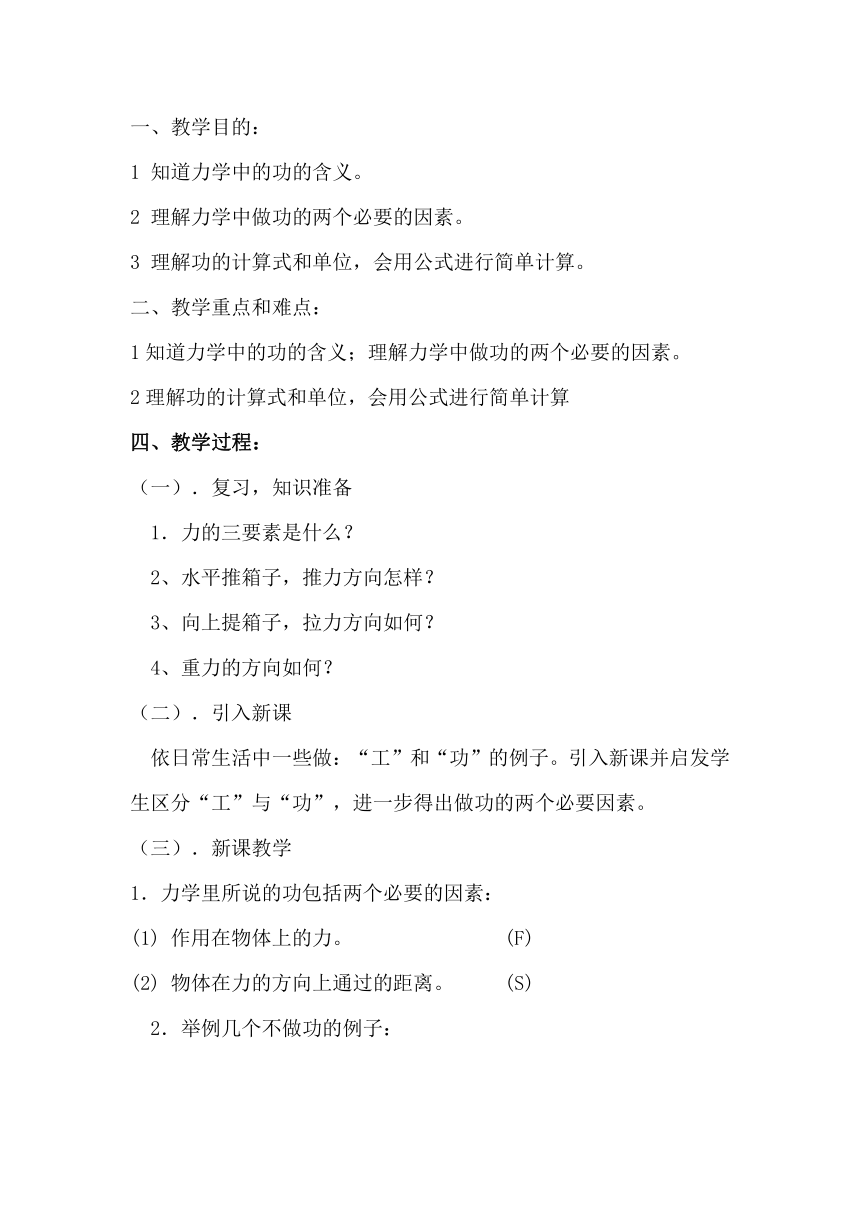

(四). 例题

(五).小结及五分钟测试。

五、教学后记:

11.2怎样比较做功快慢

一、教学目的:

1 、理解功率,知道什么是功率。

2、知道功率的物理定义,

3、知道计算功率的公式及功率的单位。

4、 会用功率的公式进行简单的计算。

二、教学重点和难点:

1、理解功率,知道什么是功率。

2、知道功率的物理定义,

1、知道计算功率的公式及功率的单位。

2 、会用功率的公式进行简单的计算。

四、教学过程:

(一).复习提问

1.速度是表示什么的物理量?它的定义是什么?

2.功的计算公式是什么?

(二).引入新课

从下列问题引入新课:甲同学把一桶水提到3楼用了30秒,而乙同学把同样的一桶水提到3楼却用了40秒,问谁做功快?如果甲物体1分钟做了300J的功,而乙物体40秒钟做了240J的功,问谁做功快?从而提出物体做功的快慢用功率表示来引入新课。

(三).新课教学

1.功率是表示物体做功快慢的物理量。

2.功率的定义:单位时间内完成的功叫做功率。

3.功率的定义式:P=W/t

4.功率的单位:瓦特(符号W)1瓦=1焦/秒;1千瓦=1000瓦。

5.物理意义:1瓦表示物体在一秒钟内完成的功是1焦。

6.介绍功率另一个单位:1马力=0.735千瓦=735瓦。

7.一些机械常见的功率。(学生阅读)

8、比一比,谁的功率大

(a)需要测量哪些量?

(b)怎样测量?

(c)设计表格

(d)比较做功快慢

(e)讨论不同运动员功率不同的原因

9、例题,用分析法分析,

板书。

P=W/t 而W=Gh、G=mg、m=ρv

10.介绍额定功率(铭牌上的功率)。

(四) 小结及测试。

(五).布置作业。

教学后记:

11.3如何提高机械效率

一、教学目的:

1 知道什么是有用功、额外功和总功。

2 知道什么叫机械效率,知道计算公式,知道机械效率点小于1。

3 知道提高机械效率的意义和主要方法。

二、教学重点和难点:

1 知道什么是有用功、额外功和总功。

2 知道什么叫机械效率,知道计算公式,知道机械效率点小于1。

三、教具准备:

动滑轮(1个)、绳子、木块、桶、沙。

四、教学过程:

(一).复习提问

1.什么是功的原理?

2.如图所示的动滑轮提升重5N的

物体,用功的原理求动力F= 。

3.让学生计算最近一次考试本班的合格率。

(二).新课教学

1.学生阅读教材(图14-6)

2.演示启发,引入课题。

(1)有用功:我们所需要的功

(2)额外功:对于额外负担所不得不做的功。

(3)总功:有用功与额外功。

G(N) h(m) W阻(J) F(N) S(m) W动(J) η

1.96 0.05 0.098 1.2 0.1 0.12

比较W动 和W阻发现W动>W阻为什么呢?引入机械效率。

3.有用功的定义:对人们有用的功叫有用功。W有 =Gh

4.额外功:人们不需要但又不得不做的功叫额外功。W额=W总- W有

5.总功:有用功和额外功之和。W总=FS

6.机械效率:有用功跟总功之比。

,计算本实验η。

7.了解一些常见机械的效率。

8.提高机械效率的意义及方法。

9.例题(略)关于η的计算。

(三).小结及测试。

(四)布置作业。

五、教学后记:

实验 测滑轮组的机械效率

一、教学目的:

1、学习组装滑轮组和会测滑轮组的机械效率。

2、培养学生独立实验的能力

二、教学重点和难点:

1、会测滑轮组的η。

2、理解S与h的关系。

三、教具准备:

滑轮组、刻度尺、弹簧秤等。

四、教学过程:

(一).复习提问

1.什么是有用功,额外功,总功?

2.什么叫机械效率?计算公式?

(二).启发实验

1.阅读教材

2.讨论:A在用滑轮组提升重物的过程中,哪部分是有用功,哪部分是额外功?B要测出机械效率,需要知道W有用W总,为此需要测出哪些物理量?应如何测。

3.教师示范演示测η的全过程,注意提醒学生重点部分和容易出错的地方。

(三).学生分组实验,完成(表格)。

实验步骤:

1.按图把滑轮组装好,并记下钩码和弹簧称的位置;

2.匀速拉动弹簧称,使钩码G升高,从弹簧称读出拉力F的大小,用刻度尺测出钩码提升的高度h和弹簧称移动的距离s,填入表格。

3.算出有用功,总功和机械效率,填入表中

4.组装另一组滑轮组,重做1,2,3

(四).教师巡查指导。

(五).小结及测试

五、教学后记:

11.4认识动能和势能

一、教学目的:

1.了解能量的初步概念。

2.知道什么是动能及影响动能大小的因素。

3.知道什么是势能及影响势能大小的因素。

4.知道什么是机械能及机械能的单位。

二、教学重点和难点:

1、决定动能、势能大小的因素。

2、判断物体所具有的机械能。

三、教具准备:

斜槽,钢球,木块,橡皮筋,压缩弹簧、沙,小木桩、铁架台等。

四、教学过程:

(一)、引入新课:

从能源,体能方面引入能量复习知识;功和能的关系

(二)、新课教学

1、能量

演示:A玩具小车拉木块;B举高的钩码拉木块(通过铁架台和滑轮)C伸长的橡皮筋拉木块。

问:三个物体是否对木块做功?(学生回答:做了功)

归纳:(1)物体能够做功,我们就说它具有能量,物体能做的功越多,它的能量就越大。(1)怎样判断物体是否有能量?看它能否做功。

2、动能

(1)概念:物体由于运动而具有的能叫动能

(2)决定动能大小因素

演示实验:图1-1

质量相同,速度越大,做的功越多,动能越大;

速度相同,质量越大,做的功越多,动能越大。

结论:动能的大小与物体的质量和运动的速度有关。

3.势能(重力势能和弹性势能)

(1)重力势能

①概念:物体由于被举高而具有的能叫重力势能

②重力势能大小的决定因素

演示实验:如右图

结论:重力势能大小与物体被举高的

高度和质量有关。

(2)弹性势能

①概念:物体由于发生弹性形变而具有的能叫弹性势能。

②弹性势能大小决定的因素:形变的大小

4.机械能:动能和势能统称为机械能,它的单位是:焦耳

5.练习、小结

6.作业:

五、教学后记:

11.4认识动能和势能(第2课时)

一、教学目的:

1.知道动能和势能、弹性势能可以相互转化。

2.能解释有关动能和势能相互转化的例子。

二、教学重点和难点:

1、动能和势能相互转化

2、能解释有关动能和势能相互转化的简单物理现象。

三、教具准备:

滚摆、小球、木板、斜面。

四、教学过程:

(一).复习提问:

1、什么叫动能、重力势能、弹性势能?

2、它们的大小各由什么因素决定?

(二).引入新课:

演示小球竖直上抛,分析其上升和下落过程。

(三).新课教学

1.动能和重力势能、弹性势能的相互转化。

(1).指出演示小球竖直上抛过程中,动能转化成势能(上升),势能转化成动能(下落)。

(2).演示滚摆实验。

A.学生观察并分析滚摆下落,上升过程中能的转化.

B.归纳:下降:高度↓,速度↑,质量不变,是重力势能转化为动能。

上降:高度↑,速度↓,质量不变,是动能转化为重力势能。

(3).举例说明动能和重力势能相互转化的例子。如自行车下坡、荡秋千、高空掷物、荡秋千、人造地球卫星等。

2.动能和弹性势能的相互转化。

(1)演示实验:小车的动能与弹性势能的相互转化。

A.学生观察并分析小车运动过程中能的转化.

B.归纳:弹簧压缩:小车速度↓,弹簧形变↑,是动能转化为弹性势能。

弹簧恢复:小车速度↑,弹簧形变↓,是弹性势能转化为动能。

(2)演示实验:分析乒乓球从手中下落到地上,又向上弹的过程中能的转化情况。

分析:乒乓球从手中下落到刚接触地面是重力势能转化成动能,从接触地面到发生到最大形变是动能转化成弹性势能,从恢复形变到离开地面是弹性势能转化为动动,从离开地面上升的过程是动能转化为重力势能。

(3)举例动能与弹性势能相互转化的例子。

3.学生讨论。

4.练习

5.小结。

教学后记:

L

h

F

G

F

G

F

G

第 二课时

F

G

物

理

集

体

备

课

簿

第十一章 机械功和机械能

11.1 怎样才叫做功

一、教学目的:

1 知道力学中的功的含义。

2 理解力学中做功的两个必要的因素。

3 理解功的计算式和单位,会用公式进行简单计算。

二、教学重点和难点:

1知道力学中的功的含义;理解力学中做功的两个必要的因素。

2理解功的计算式和单位,会用公式进行简单计算

四、教学过程:

(一).复习,知识准备

1.力的三要素是什么?

2、水平推箱子,推力方向怎样?

3、向上提箱子,拉力方向如何?

4、重力的方向如何?

(二).引入新课

依日常生活中一些做:“工”和“功”的例子。引入新课并启发学生区分“工”与“功”,进一步得出做功的两个必要因素。

(三).新课教学

1.力学里所说的功包括两个必要的因素:

(1) 作用在物体上的力。 (F)

(2) 物体在力的方向上通过的距离。 (S)

2.举例几个不做功的例子:

(1)物体没有受到力的作用,但因为惯性通过一段路程,也就是没有力做功。如在光滑的水平冰面上,一物体由于惯性做匀速直线运动。没受力。

(2)物体受到力,但没有移动距离,即通过的路程为零。如一人用很大的力推一辆汽车,汽车没移动,推力对物体没有做功。

(3)物体受到力的作用,也移动了距离,但移动的距离不是在力的方向上移动的。如手提一桶水在水平地面上行走,提桶的力没有对桶做力。

3.功的计算,功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

(1)功的计算式:W=FS

(2)功的单位:焦耳,1焦=1牛 米。

(3)功的大小与作用在物体上的力成正比,跟物体通过的距离成正比。

4.1焦耳的物理含义:在1牛顿力的作用下,物体在这个力的方向上通过的距离是1米。

(四). 例题

(五).小结及五分钟测试。

五、教学后记:

11.2怎样比较做功快慢

一、教学目的:

1 、理解功率,知道什么是功率。

2、知道功率的物理定义,

3、知道计算功率的公式及功率的单位。

4、 会用功率的公式进行简单的计算。

二、教学重点和难点:

1、理解功率,知道什么是功率。

2、知道功率的物理定义,

1、知道计算功率的公式及功率的单位。

2 、会用功率的公式进行简单的计算。

四、教学过程:

(一).复习提问

1.速度是表示什么的物理量?它的定义是什么?

2.功的计算公式是什么?

(二).引入新课

从下列问题引入新课:甲同学把一桶水提到3楼用了30秒,而乙同学把同样的一桶水提到3楼却用了40秒,问谁做功快?如果甲物体1分钟做了300J的功,而乙物体40秒钟做了240J的功,问谁做功快?从而提出物体做功的快慢用功率表示来引入新课。

(三).新课教学

1.功率是表示物体做功快慢的物理量。

2.功率的定义:单位时间内完成的功叫做功率。

3.功率的定义式:P=W/t

4.功率的单位:瓦特(符号W)1瓦=1焦/秒;1千瓦=1000瓦。

5.物理意义:1瓦表示物体在一秒钟内完成的功是1焦。

6.介绍功率另一个单位:1马力=0.735千瓦=735瓦。

7.一些机械常见的功率。(学生阅读)

8、比一比,谁的功率大

(a)需要测量哪些量?

(b)怎样测量?

(c)设计表格

(d)比较做功快慢

(e)讨论不同运动员功率不同的原因

9、例题,用分析法分析,

板书。

P=W/t 而W=Gh、G=mg、m=ρv

10.介绍额定功率(铭牌上的功率)。

(四) 小结及测试。

(五).布置作业。

教学后记:

11.3如何提高机械效率

一、教学目的:

1 知道什么是有用功、额外功和总功。

2 知道什么叫机械效率,知道计算公式,知道机械效率点小于1。

3 知道提高机械效率的意义和主要方法。

二、教学重点和难点:

1 知道什么是有用功、额外功和总功。

2 知道什么叫机械效率,知道计算公式,知道机械效率点小于1。

三、教具准备:

动滑轮(1个)、绳子、木块、桶、沙。

四、教学过程:

(一).复习提问

1.什么是功的原理?

2.如图所示的动滑轮提升重5N的

物体,用功的原理求动力F= 。

3.让学生计算最近一次考试本班的合格率。

(二).新课教学

1.学生阅读教材(图14-6)

2.演示启发,引入课题。

(1)有用功:我们所需要的功

(2)额外功:对于额外负担所不得不做的功。

(3)总功:有用功与额外功。

G(N) h(m) W阻(J) F(N) S(m) W动(J) η

1.96 0.05 0.098 1.2 0.1 0.12

比较W动 和W阻发现W动>W阻为什么呢?引入机械效率。

3.有用功的定义:对人们有用的功叫有用功。W有 =Gh

4.额外功:人们不需要但又不得不做的功叫额外功。W额=W总- W有

5.总功:有用功和额外功之和。W总=FS

6.机械效率:有用功跟总功之比。

,计算本实验η。

7.了解一些常见机械的效率。

8.提高机械效率的意义及方法。

9.例题(略)关于η的计算。

(三).小结及测试。

(四)布置作业。

五、教学后记:

实验 测滑轮组的机械效率

一、教学目的:

1、学习组装滑轮组和会测滑轮组的机械效率。

2、培养学生独立实验的能力

二、教学重点和难点:

1、会测滑轮组的η。

2、理解S与h的关系。

三、教具准备:

滑轮组、刻度尺、弹簧秤等。

四、教学过程:

(一).复习提问

1.什么是有用功,额外功,总功?

2.什么叫机械效率?计算公式?

(二).启发实验

1.阅读教材

2.讨论:A在用滑轮组提升重物的过程中,哪部分是有用功,哪部分是额外功?B要测出机械效率,需要知道W有用W总,为此需要测出哪些物理量?应如何测。

3.教师示范演示测η的全过程,注意提醒学生重点部分和容易出错的地方。

(三).学生分组实验,完成(表格)。

实验步骤:

1.按图把滑轮组装好,并记下钩码和弹簧称的位置;

2.匀速拉动弹簧称,使钩码G升高,从弹簧称读出拉力F的大小,用刻度尺测出钩码提升的高度h和弹簧称移动的距离s,填入表格。

3.算出有用功,总功和机械效率,填入表中

4.组装另一组滑轮组,重做1,2,3

(四).教师巡查指导。

(五).小结及测试

五、教学后记:

11.4认识动能和势能

一、教学目的:

1.了解能量的初步概念。

2.知道什么是动能及影响动能大小的因素。

3.知道什么是势能及影响势能大小的因素。

4.知道什么是机械能及机械能的单位。

二、教学重点和难点:

1、决定动能、势能大小的因素。

2、判断物体所具有的机械能。

三、教具准备:

斜槽,钢球,木块,橡皮筋,压缩弹簧、沙,小木桩、铁架台等。

四、教学过程:

(一)、引入新课:

从能源,体能方面引入能量复习知识;功和能的关系

(二)、新课教学

1、能量

演示:A玩具小车拉木块;B举高的钩码拉木块(通过铁架台和滑轮)C伸长的橡皮筋拉木块。

问:三个物体是否对木块做功?(学生回答:做了功)

归纳:(1)物体能够做功,我们就说它具有能量,物体能做的功越多,它的能量就越大。(1)怎样判断物体是否有能量?看它能否做功。

2、动能

(1)概念:物体由于运动而具有的能叫动能

(2)决定动能大小因素

演示实验:图1-1

质量相同,速度越大,做的功越多,动能越大;

速度相同,质量越大,做的功越多,动能越大。

结论:动能的大小与物体的质量和运动的速度有关。

3.势能(重力势能和弹性势能)

(1)重力势能

①概念:物体由于被举高而具有的能叫重力势能

②重力势能大小的决定因素

演示实验:如右图

结论:重力势能大小与物体被举高的

高度和质量有关。

(2)弹性势能

①概念:物体由于发生弹性形变而具有的能叫弹性势能。

②弹性势能大小决定的因素:形变的大小

4.机械能:动能和势能统称为机械能,它的单位是:焦耳

5.练习、小结

6.作业:

五、教学后记:

11.4认识动能和势能(第2课时)

一、教学目的:

1.知道动能和势能、弹性势能可以相互转化。

2.能解释有关动能和势能相互转化的例子。

二、教学重点和难点:

1、动能和势能相互转化

2、能解释有关动能和势能相互转化的简单物理现象。

三、教具准备:

滚摆、小球、木板、斜面。

四、教学过程:

(一).复习提问:

1、什么叫动能、重力势能、弹性势能?

2、它们的大小各由什么因素决定?

(二).引入新课:

演示小球竖直上抛,分析其上升和下落过程。

(三).新课教学

1.动能和重力势能、弹性势能的相互转化。

(1).指出演示小球竖直上抛过程中,动能转化成势能(上升),势能转化成动能(下落)。

(2).演示滚摆实验。

A.学生观察并分析滚摆下落,上升过程中能的转化.

B.归纳:下降:高度↓,速度↑,质量不变,是重力势能转化为动能。

上降:高度↑,速度↓,质量不变,是动能转化为重力势能。

(3).举例说明动能和重力势能相互转化的例子。如自行车下坡、荡秋千、高空掷物、荡秋千、人造地球卫星等。

2.动能和弹性势能的相互转化。

(1)演示实验:小车的动能与弹性势能的相互转化。

A.学生观察并分析小车运动过程中能的转化.

B.归纳:弹簧压缩:小车速度↓,弹簧形变↑,是动能转化为弹性势能。

弹簧恢复:小车速度↑,弹簧形变↓,是弹性势能转化为动能。

(2)演示实验:分析乒乓球从手中下落到地上,又向上弹的过程中能的转化情况。

分析:乒乓球从手中下落到刚接触地面是重力势能转化成动能,从接触地面到发生到最大形变是动能转化成弹性势能,从恢复形变到离开地面是弹性势能转化为动动,从离开地面上升的过程是动能转化为重力势能。

(3)举例动能与弹性势能相互转化的例子。

3.学生讨论。

4.练习

5.小结。

教学后记:

L

h

F

G

F

G

F

G

第 二课时

F

G

同课章节目录

- 第十一章 机械功与机械能

- 11.1 怎样才叫做功

- 11.2 怎样比较做功的快慢

- 11.3 如何提高机械效率

- 11.4 认识动能和势能

- 第十二章 内能与热机

- 12.1 认识内能

- 12.2 热量和热值

- 12.3 研究物质的比热容

- 12.4 热机与社会发展

- 第十三章 探究简单电路

- 13.1 从闪电谈起

- 13.2 电路的组成和连接方式

- 13.3 怎样认识和测量电流

- 13.4 探究串、并联电路中的电流

- 13.5 怎样认识和测量电压

- 13.6 探究串、并联电路中的电压

- 第十四章 探究欧姆定律

- 14.1 怎样认识电阻

- 14.2 探究欧姆定律

- 14.3 欧姆定律的应用

- 第十五章 电能与电功率

- 15.1 电能与电功

- 15.2 认识电功率

- 15.3 怎样使用电器正常工作

- 15.4 探究焦耳定律