2022-2023学年高二上学期人教版生物选择性必修2第1章 种群及其动态单元测评卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年高二上学期人教版生物选择性必修2第1章 种群及其动态单元测评卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-01 23:22:56 | ||

图片预览

文档简介

《第1章 种群及其动态》单元测评卷

一、单项选择题(共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求)

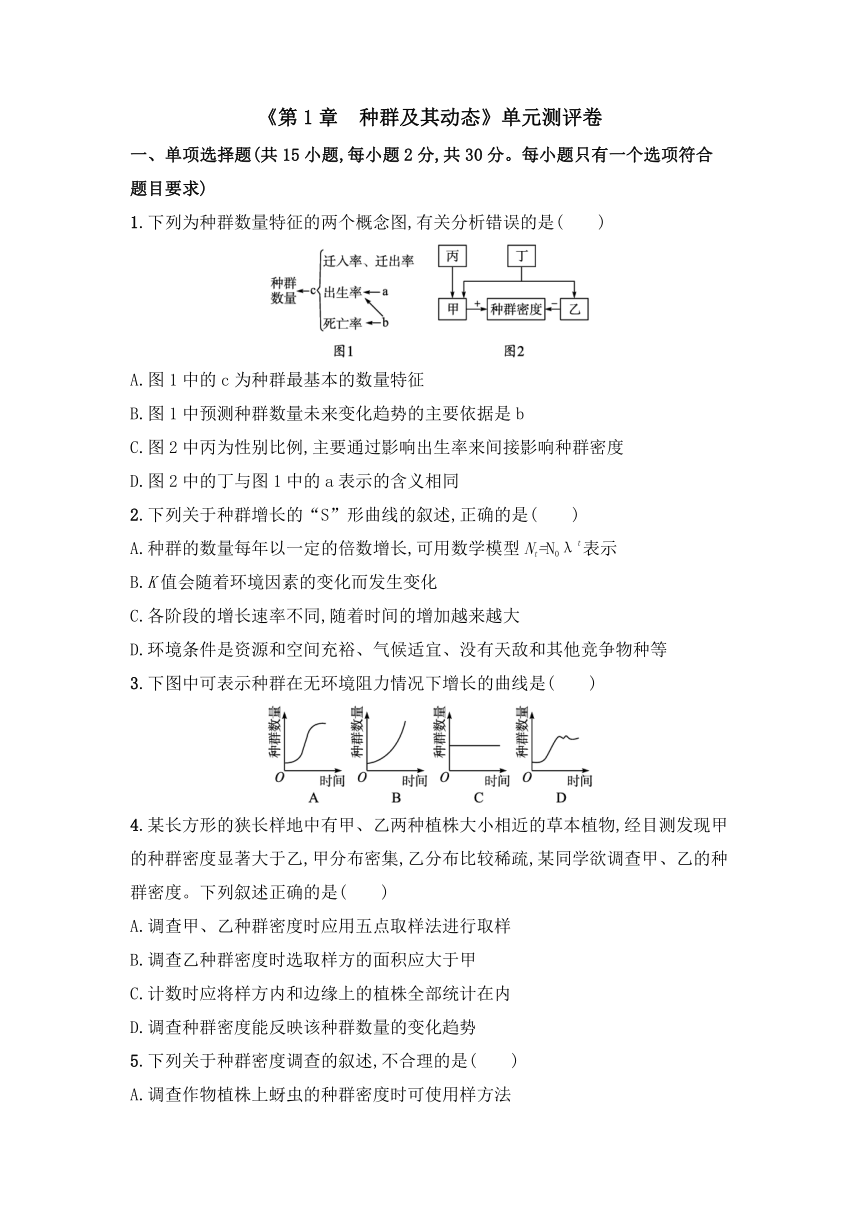

1.下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是( )

A.图1中的c为种群最基本的数量特征

B.图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b

C.图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度

D.图2中的丁与图1中的a表示的含义相同

2.下列关于种群增长的“S”形曲线的叙述,正确的是( )

A.种群的数量每年以一定的倍数增长,可用数学模型Nt=N0λt表示

B.K值会随着环境因素的变化而发生变化

C.各阶段的增长速率不同,随着时间的增加越来越大

D.环境条件是资源和空间充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等

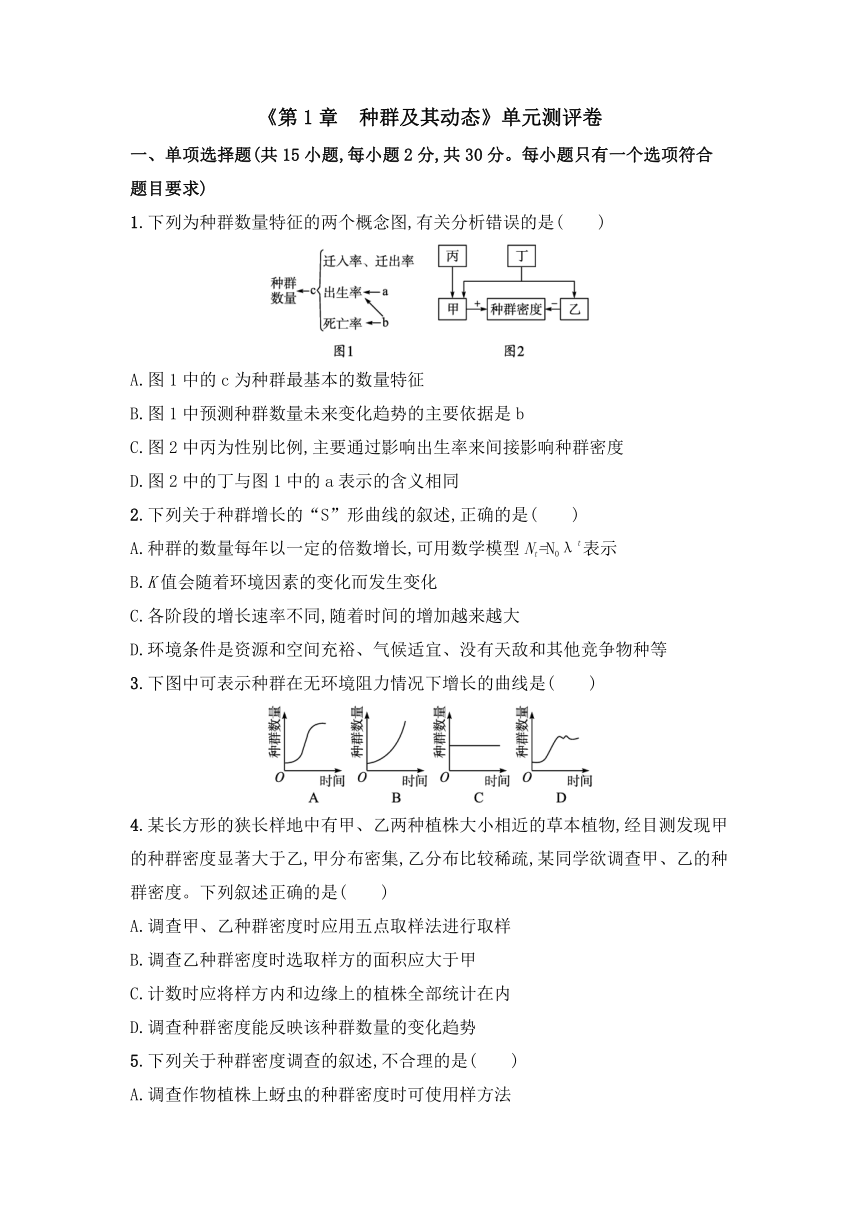

3.下图中可表示种群在无环境阻力情况下增长的曲线是( )

4.某长方形的狭长样地中有甲、乙两种植株大小相近的草本植物,经目测发现甲的种群密度显著大于乙,甲分布密集,乙分布比较稀疏,某同学欲调查甲、乙的种群密度。下列叙述正确的是( )

A.调查甲、乙种群密度时应用五点取样法进行取样

B.调查乙种群密度时选取样方的面积应大于甲

C.计数时应将样方内和边缘上的植株全部统计在内

D.调查种群密度能反映该种群数量的变化趋势

5.下列关于种群密度调查的叙述,不合理的是( )

A.调查作物植株上蚜虫的种群密度时可使用样方法

B.用标记重捕法调查某种动物的种群密度时,要保证标记物不能影响标记动物的正常生活

C.用样方法统计种群密度时,应注意压在边上的生物要遵循“计上不计下、计左不计右”的原则

D.与双子叶草本植物相比,样方法更适用于调查单子叶草本植物的种群密度

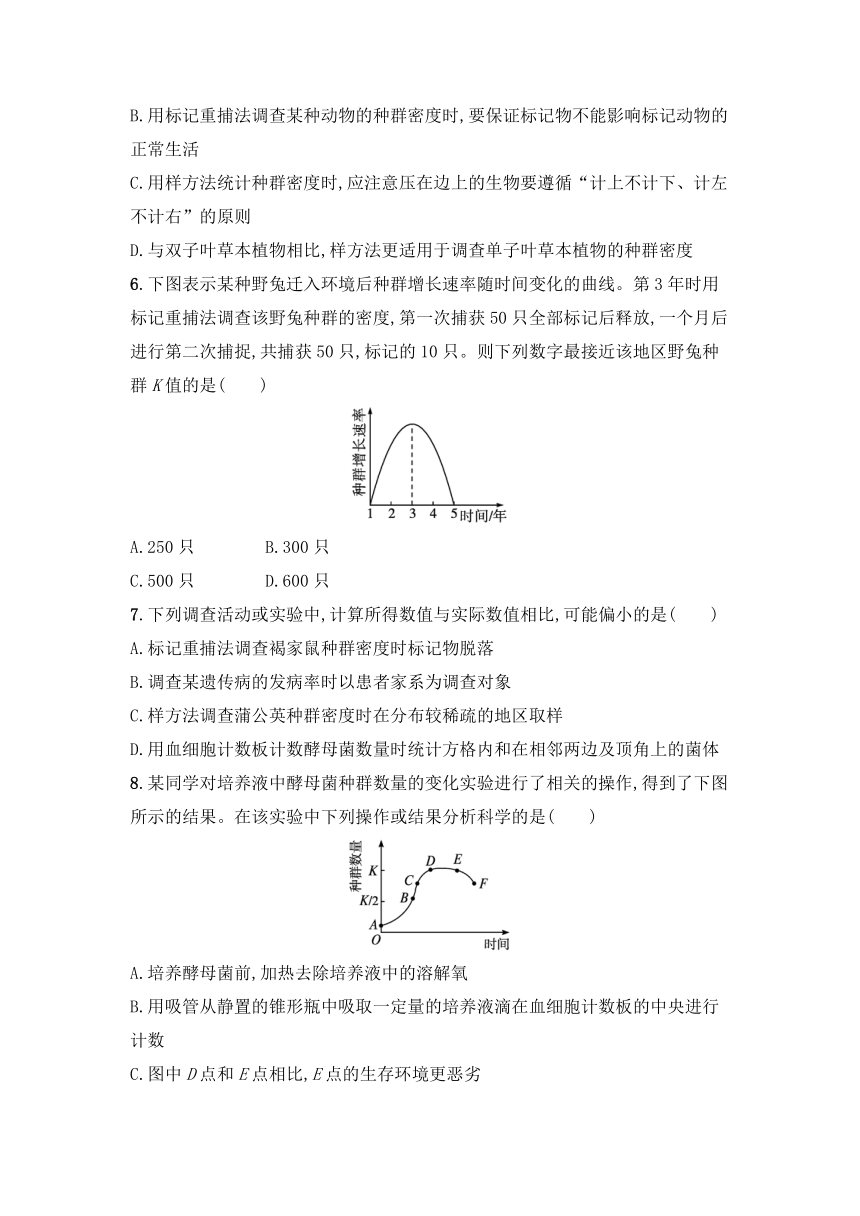

6.下图表示某种野兔迁入环境后种群增长速率随时间变化的曲线。第3年时用标记重捕法调查该野兔种群的密度,第一次捕获50只全部标记后释放,一个月后进行第二次捕捉,共捕获50只,标记的10只。则下列数字最接近该地区野兔种群K值的是( )

A.250只 B.300只

C.500只 D.600只

7.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )

A.标记重捕法调查褐家鼠种群密度时标记物脱落

B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较稀疏的地区取样

D.用血细胞计数板计数酵母菌数量时统计方格内和在相邻两边及顶角上的菌体

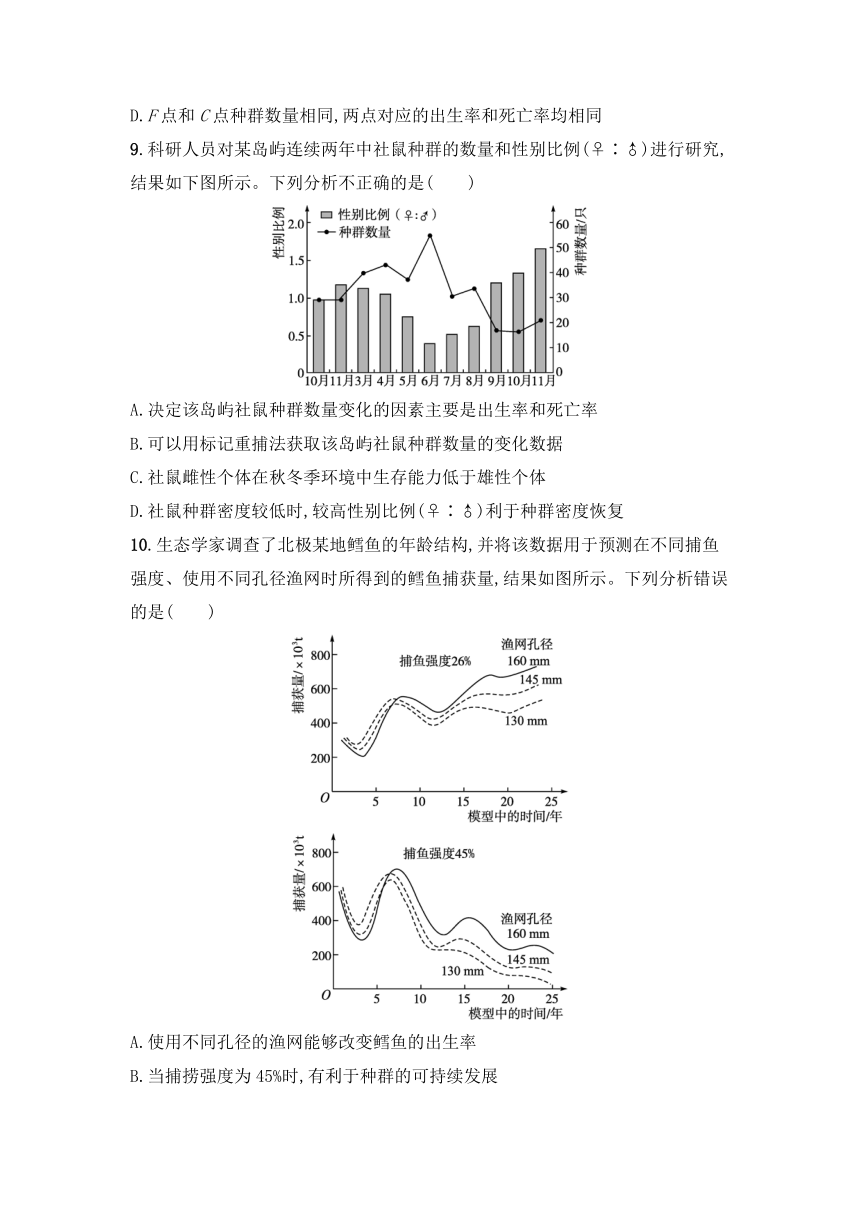

8.某同学对培养液中酵母菌种群数量的变化实验进行了相关的操作,得到了下图所示的结果。在该实验中下列操作或结果分析科学的是( )

A.培养酵母菌前,加热去除培养液中的溶解氧

B.用吸管从静置的锥形瓶中吸取一定量的培养液滴在血细胞计数板的中央进行计数

C.图中D点和E点相比,E点的生存环境更恶劣

D.F点和C点种群数量相同,两点对应的出生率和死亡率均相同

9.科研人员对某岛屿连续两年中社鼠种群的数量和性别比例(♀∶♂)进行研究,结果如下图所示。下列分析不正确的是( )

A.决定该岛屿社鼠种群数量变化的因素主要是出生率和死亡率

B.可以用标记重捕法获取该岛屿社鼠种群数量的变化数据

C.社鼠雌性个体在秋冬季环境中生存能力低于雄性个体

D.社鼠种群密度较低时,较高性别比例(♀∶♂)利于种群密度恢复

10.生态学家调查了北极某地鳕鱼的年龄结构,并将该数据用于预测在不同捕鱼强度、使用不同孔径渔网时所得到的鳕鱼捕获量,结果如图所示。下列分析错误的是( )

A.使用不同孔径的渔网能够改变鳕鱼的出生率

B.当捕捞强度为45%时,有利于种群的可持续发展

C.不同时刻捕获量的大小能反映出鳕鱼种群密度的相对大小

D.提高长期捕获量宜采用较低的捕鱼强度和较大孔径渔网

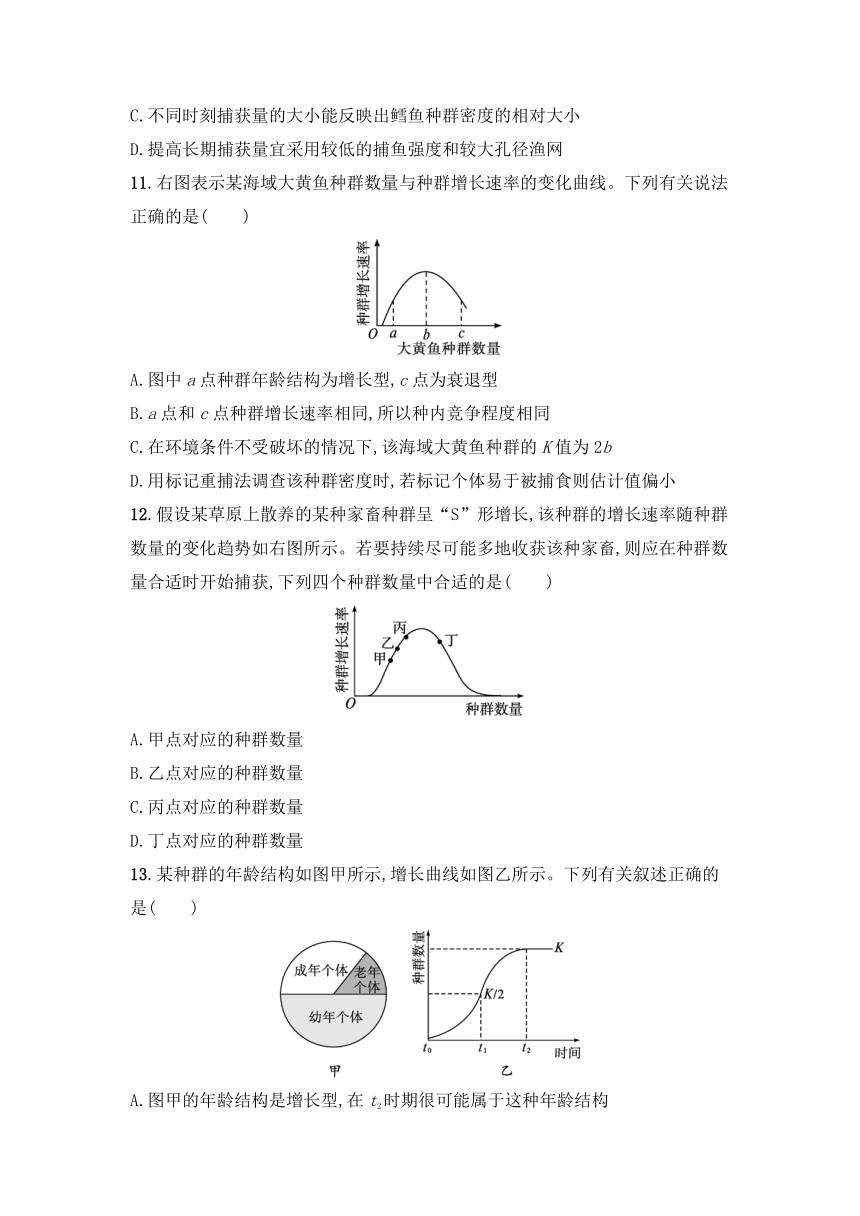

11.右图表示某海域大黄鱼种群数量与种群增长速率的变化曲线。下列有关说法正确的是( )

A.图中a点种群年龄结构为增长型,c点为衰退型

B.a点和c点种群增长速率相同,所以种内竞争程度相同

C.在环境条件不受破坏的情况下,该海域大黄鱼种群的K值为2b

D.用标记重捕法调查该种群密度时,若标记个体易于被捕食则估计值偏小

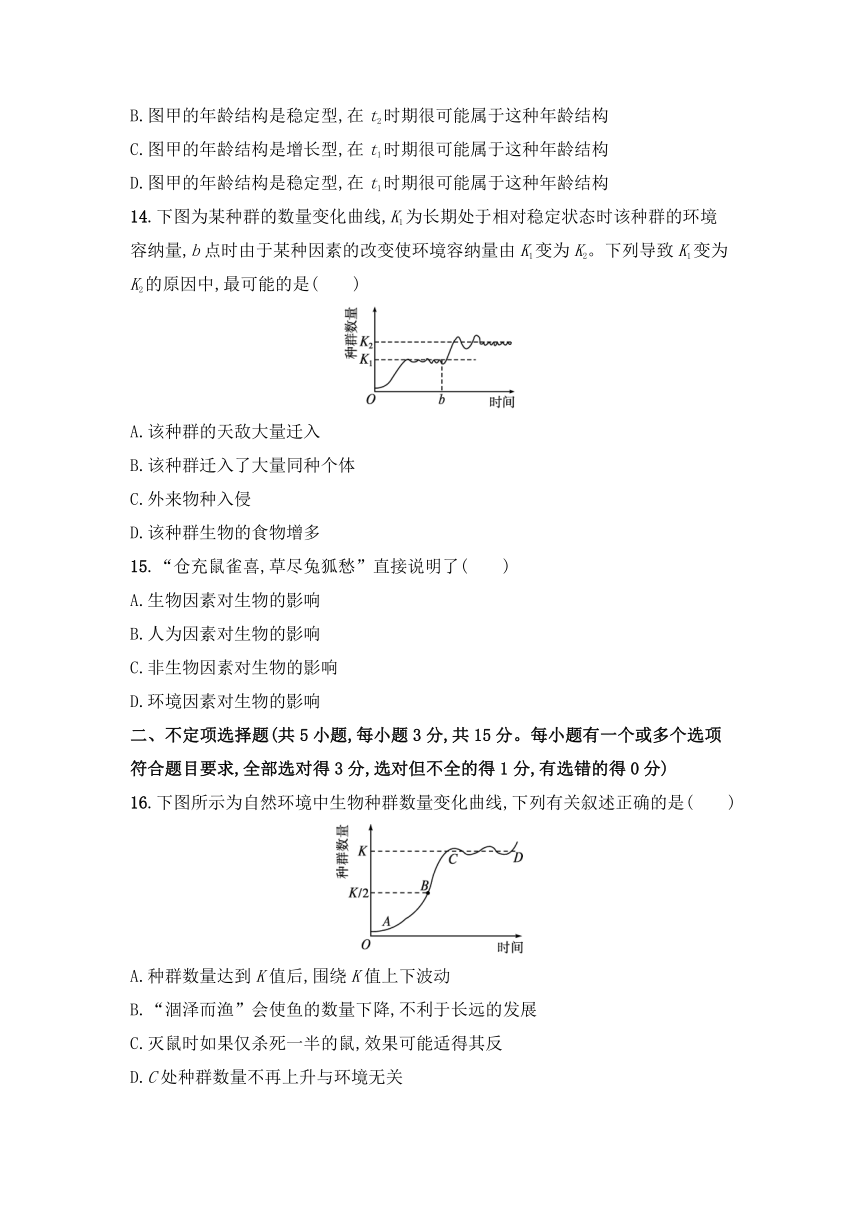

12.假设某草原上散养的某种家畜种群呈“S”形增长,该种群的增长速率随种群数量的变化趋势如右图所示。若要持续尽可能多地收获该种家畜,则应在种群数量合适时开始捕获,下列四个种群数量中合适的是( )

A.甲点对应的种群数量

B.乙点对应的种群数量

C.丙点对应的种群数量

D.丁点对应的种群数量

13.某种群的年龄结构如图甲所示,增长曲线如图乙所示。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲的年龄结构是增长型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

B.图甲的年龄结构是稳定型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

C.图甲的年龄结构是增长型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

D.图甲的年龄结构是稳定型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

14.下图为某种群的数量变化曲线,K1为长期处于相对稳定状态时该种群的环境容纳量,b点时由于某种因素的改变使环境容纳量由K1变为K2。下列导致K1变为K2的原因中,最可能的是( )

A.该种群的天敌大量迁入

B.该种群迁入了大量同种个体

C.外来物种入侵

D.该种群生物的食物增多

15.“仓充鼠雀喜,草尽兔狐愁”直接说明了( )

A.生物因素对生物的影响

B.人为因素对生物的影响

C.非生物因素对生物的影响

D.环境因素对生物的影响

二、不定项选择题(共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)

16.下图所示为自然环境中生物种群数量变化曲线,下列有关叙述正确的是( )

A.种群数量达到K值后,围绕K值上下波动

B.“涸泽而渔”会使鱼的数量下降,不利于长远的发展

C.灭鼠时如果仅杀死一半的鼠,效果可能适得其反

D.C处种群数量不再上升与环境无关

17.大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见下表。

处理区 小蚂蚁出现率的变化

定时灌溉 不驱走大蚂蚁 增加35%

驱走大蚂蚁 增加70%

不灌溉 不驱走大蚂蚁 减少10%

驱走大蚂蚁 减少2%

对本研究的实验方法和结果分析,表述正确的是( )

A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长

B.采集实验数据的方法是样方法

C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围

D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围

18.下图表示将绵羊引入某个岛屿后的数量变化情况,下列叙述错误的是( )

A.绵羊种群数量增长到一定程度,就保持恒定不变

B.绵羊数量达到K/2时(即第25年时),绵羊的出生率最大,种群增长速率也最快

C.50年后该绵羊种群数量在K值附近波动是由出生率和死亡率变动所致

D.绵羊数量达到K值时,种群的年龄结构为衰退型

19.下图反映了种群密度变化与环境因素的关系,据图分析错误的是( )

A.若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物被竞争排除

B.若环境条件频繁变化,则常常不会出现因竞争而被排除的现象

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的

20.现有一未受人类干扰,相对封闭的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄结构,结果如下表。研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。下列叙述正确的是( )

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数 92 187 121 70 69 62 63 72 64 55 42 39 264

(注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。)

A.调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用标记重捕法

B.根据表中数据推测该鱼种群数量一段时间内将保持稳定

C.该鱼种群数量变化由迁入率和迁出率、出生率和死亡率决定

D.适度捕捞大鱼,该鱼种群年龄结构将变为衰退型

三、非选择题(共5小题,共55分)

21.(15分)某野外调查小组在我国东部地区对东部群落进行深入调查,获得下面有关信息资料,请分析回答下列问题。

(1)图1为调查获得的树林中物种数与样方面积的关系图。该野外调查小组的研究方法是 。图1显示,调查该地区物种数的样方面积最好是 。

(2)调查小组对该地区的树种进行了辨认和挂牌(如图2),并进行生物多样性研究:树木A与树木B之间的差异属于 多样性,主要是由 和

引起的。树木A与树木D、E、G之间的差异属于 多样性。

(3)调查小组对一块荒地的几种植物的种群密度进行了连续五年的调查,调查的结果如下表所示(单位:株/m2)。

植物 年份

2001 2002 2003 2004 2005

A 10.0 9.2 8 6.8 5.5

B 3.0 2.1 1.1 0.3 0.1

C 0.3 0.6 1.1 1.5 2.3

D 3.0 2.0 0.4 0 0

如果4种植物中有一种属于入侵物种,则该入侵物种是 ;入侵物种往往会对本土物种造成危害,其主要原因是 。

(4)图3是调查小组从当地主管部门获得的某物种种群数量的变化图,据此分析该种群在第20~30年间种群的增长率为 。

22.(10分)在某一片小麦田中,长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、鼠、蛇等动物活动。某研究小组对该农田生态系统进行研究,请根据所学的知识回答下列问题。

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用 法。在取样时,关键要做到 。

(2)消灭某种虫害时,利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的 ,就会使很多雌性个体不能完成交配,结果直接影响害虫的 ,从而使该种害虫的种群密度降低。

(3)研究小组为了监测和预报该生态系统内鼠害的发生情况,对田鼠种群数量的变化规律进行了研究。研究者通常采用 法估算该地区田鼠的种群数量。若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果 (填“偏大”或“偏小”)。

(4)调查统计发现田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%。根据调查统计的数据,构建的田鼠种群增长模型为Nt=N0·λt,由此可知田鼠在最初的一个月中的数量变化属于“ ”形增长。田鼠大量繁殖导致植被破坏、加速土壤风蚀,控制田鼠种群数量的根本措施是 。

(5)图1表示种群在不同环境条件下的增长曲线,图2表示某种草原布氏田鼠种群出生率与死亡率比值(R)的变化曲线(R=出生率/死亡率)。则图1中种群数量以A曲线增长时,种群增长率 (填“增大”“不变”或“减少”)。图2中,当R值为a点对应的数值时,布氏田鼠种群的年龄结构类型为 。

图1

图2

23.(8分)在控制条件下将生态和生理特征十分相似的两种农作物(甲和乙)混种在一起,对实验数据统计处理后,得到下图结果,请据图回答下列问题。

(1)在图中作出当播种比例为甲∶乙=5∶5时的直方图。

(2)当播种比例甲∶乙=8∶2时,甲的产量较甲∶乙=6∶4 (填“多”或“少”),原因是 。

(3)如果在该条件下农作物甲单独自然生长,则其种群将出现“ ”形增长,其环境容纳量(K值)的大小与哪些因素有关 。

24.(12分)下图表示某种群的增长曲线,据图回答下列问题。

(1)图中曲线表示种内竞争最激烈的是 段,t3后种群数量不能无限增长的原因是 ,同一种群的K值是固定不变的吗 请判断并说明: 。

(2)若此图表示池塘中某种鱼种群的增长曲线,希望长期获得较高的鱼产量,每次捕捞后该种鱼的数量需保持在 点左右,原因是

。

(3)若此图表示某地老鼠种群数量变化,如果灭鼠时只采用杀死的办法,采取措施后老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。请你据图提出更有效的控制鼠害的方案:

。

(4)现将酵母菌菌种培养在盛有无菌马铃薯培养液的固定容器中,若探究培养液中酵母菌种群数量的变化情况,利用血细胞计数板(2 mm×2 mm)、滴管、显微镜等器具,测定容器中酵母菌数量的方案是 。

25.(10分)夹河湿地曾是烟台城市周边最大的湿地生态系统,请据图回答下列问题。

(1)研究生态系统时,在种群水平上的研究主要集中于种群的 和空间特征。

(2)研究者在夹河湿地区域设置20个样地,在样地中采用 法进行植被数量调查。

(3)图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线p表示Nt+1=Nt。甲曲线上A、B、C三点中,表示种群数量下降的是 点;乙曲线上F点时种群的年龄结构属于 ;Nt小于a时,甲、乙两条曲线中 曲线所代表的生物更易消亡。

参考答案

一、单项选择题

1.D 解析 图1中的c表示种群密度,为种群最基本的数量特征,A项正确;图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b(年龄结构),B项正确;图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度,C项正确;图2中丁表示年龄结构,与图1中的b表示的含义相同,图2中丙表示性别比例,与图1中的a表示的含义相同,D项错误。

2.B 3.B

4.B 解析 根据题意可知,该样地为狭长的样地,因此用样方法调查种群密度时应当用等距取样法调查,A项错误;根据题意可知,甲的分布密集,乙的分布比较稀疏,若样方内植株数量过少,会导致误差增大,因此乙的样方的面积应大于甲,B项正确;计数时应将样方内和两条相邻的边及其夹角的植株统计在内,C项错误;调查种群密度不能反映种群数量的变化趋势,要反映种群数量的变化趋势,应调查其年龄结构,D项错误。

5.D 解析 单子叶草本植物常常是丛生或蔓生的,从地上部分难以辨别是一株还是多株;双子叶草本植物容易辨别个体数目,所以样方法更适用于调查双子叶植物的种群密度,D项不合理。

6.C 解析 由题目信息可知,该种群数量呈“S”形增长,且第3年的种群增长速率最大,说明第3年的种群数量为K/2。根据标记重捕法得到的数据,可计算得出第3年种群个体总数的估算值=50×50÷10=250(只)。由此可推知该地区野兔种群的K值为500只。

7.C 解析 用标记重捕法调查褐家鼠的种群密度时,标记物脱落导致计算的数值比实际值偏大;如果以患者家系为调查对象调查某遗传病的发病率,结果会偏大;在分布较稀疏的地区取样调查蒲公英的种群密度,数值会偏小;D项为正常计数。

8.C 解析 培养酵母菌时,不能去除培养液中的溶解氧,酵母菌进行有氧呼吸时,繁殖速度快,A项错误;吸取培养液前应先振荡,使培养液中的酵母菌分布均匀,B项错误;随着培养时间的延长,酵母菌产生的代谢废物增多,酵母菌的生存环境恶化,不利于酵母菌的生长,C项正确;F点与C点对应的种群数量相同,但前者种群数量处于增长时期,即出生率大于死亡率,而后者则处于种群衰退时期,即出生率小于死亡率,D项错误。

9.C 解析 岛屿环境相对封闭,排除了迁入率和迁出率对种群数量波动的影响,因此决定社鼠种群数量变化的因素主要是出生率和死亡率,A项正确;调查该岛屿的社鼠种群数量宜采用标记重捕法,B项正确;秋冬季社鼠种群性别比例较高,即雌性明显多于雄性,C项错误;由图可知,种群数量较低时,性别比例相对较高,可见社鼠种群密度较低时,较高性别比例(♀∶♂)利于种群密度恢复,D项正确。

10.B 解析 使用不同孔径的渔网收获的鱼的大小不同,从而改变种群的年龄结构,进而改变鳕鱼的出生率,A项正确;据图分析,持久保持捕捞强度45%会导致鳕鱼的种群数量不断减小,甚至消失,B项错误;不同时刻捕获量的大小能反映出鳕鱼种群密度的相对大小,捕获量越大,说明种群密度越大,C项正确;从图中看出采用较低的捕鱼强度(26%)和较大孔径渔网(160 mm)有利于提高长期捕获量,D项正确。

11.C 解析 c点种群增长速率大于0,则种群年龄结构为增长型;c点种群数量比a点多,因此种内竞争较a点激烈;种群的增长速率在K/2时最大,所以在环境条件不被破坏的情况下,该海域大黄鱼种群的K值为2b;如果标记个体易于被捕食,由于重捕的标记个体数目偏小,则种群数量的估计值会偏大。

12.D 解析 种群数量为环境容纳量(K值)的一半,即K/2时,种群增长速率最大,此时种群数量增长得最快,故捕获家畜应在种群数量大于K/2时进行,并使剩余量保持在K/2左右,这样既可较多地获得家畜,又能快速使家畜数量恢复。由题图可知,丁点对应的种群数量大于K/2,此时适合捕获。

13.C 解析 图甲中幼年个体明显多于老年个体,因此该种群年龄结构为增长型;图乙是种群数量的“S”形增长曲线,在t0~t1时期,种群的增长速率逐渐增大,此阶段种群的年龄结构为增长型;在t1~t2时期,种群的增长速率逐渐减小,但种群数量仍在增加,此阶段种群的年龄结构仍为增长型;在t2时,种群的增长速率为0,种群数量到达最大值,此时种群的年龄结构为稳定型。由以上分析可知,C项符合题意。

14.D 解析 该种群天敌增加,会使该种群遭到大量捕食,导致种群数量减少,A项不符合题意;该种群迁入了大量同种个体,会使种内竞争加剧,但不会使K值增加,B项不符合题意;外来物种入侵,使种间竞争加剧,导致种群数量减少,C项不符合题意;该种群食物增多,会使种内竞争减少,种群数量增加,D项符合题意。

15.A 解析 老鼠、鸟雀以粮为食;兔子吃草,狐狸捕食兔子。没有草,兔子会饿死,狐狸也会因食物缺乏而死亡,这体现了生物之间相互影响的捕食关系,属于生物因素对生物的影响。

二、不定项选择题

16.ABC 解析 分析题图可知,种群数量在达到K值后,围绕K值上下波动,A项正确;“涸泽而渔”会使鱼的种群数量远远低于B点对应的种群数量,不利于鱼种群数量的恢复,B项正确;如果鼠的数量接近K值,杀死一半的鼠时,生存个体可获得更多的生存空间,种群增长速率加快,效果可能适得其反,C项正确;C处种群数量不再上升主要是受食物、空间、天敌等因素的影响,D项错误。

17.BCD 解析 由题意可知,本实验采集数据的方法为样方法,B项正确;通过观察表格可知,本实验研究的是两个自变量(灌溉和大蚂蚁)对因变量(小蚂蚁出现率的变化)的影响;只考虑有无大蚂蚁存在,可知定时灌溉和不灌溉两种情况下,不驱走大蚂蚁与驱走大蚂蚁相比较,驱走大蚂蚁后小蚂蚁数量多,因此大蚂蚁的存在会使小蚂蚁离开而导致其数量减少,A项错误,C项正确;只考虑灌溉与否,可以看出定时灌溉会使小蚂蚁数量增多,不灌溉会使小蚂蚁数量减少,说明土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围,D项正确。

18.ABD 解析 绵羊种群的数量增长到一定程度,就保持相对稳定,不是恒定不变,A项错误;绵羊数量达到K/2(即第25年)时,绵羊的种群增长速率最快,但出生率不一定最大,B项错误;50年后该绵羊种群数量达到K值,且在K值附近波动是由出生率和死亡率变动所致,C项正确;绵羊数量达到K值时,数量保持相对稳定,种群的年龄结构为稳定型,D项错误。

19.C 解析 海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,是因为这些水体中无机营养元素较多。

20.AB 解析 对于活动能力较强、活动范围较大的生物,宜采用标记重捕法调查种群密度,A项正确;种群的年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,大致可分为三种不同的类型,即增长型、稳定型和衰退型,由题表可知,该鱼种群中处于幼年期的个体数为92+187+121=400(条),处于成年期的个体数为70+69+62+63+72+64=400(条),处于老年期的个体数为55+42+39+264=400(条),因此各个年龄期个体数量在种群中所占的比例均为1/3,由此可推断该鱼种群的年龄结构为稳定型,种群数量一段时间内将保持稳定,B项正确;该鱼种群数量变化主要是由出生率和死亡率决定的,C项错误;适度捕捞大鱼后,幼鱼所占比例明显增加,该鱼种群年龄结构将变为增长型,D项错误。

三、非选择题

21. 答案 (1)样方法 S0 (2)基因 突变 基因重组 物种 (3)C 新环境中缺少天敌或其他限制因素,入侵物种繁殖很快,抢占食物、空间等资源 (4)0

解析 (1)调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度一般用样方法。(2)树木A和树木B是同一物种的两棵植物,两者的区别在于遗传物质不同,属于基因多样性,同一物种基因型的多种多样是由突变和基因重组导致的;树木A与树木D、E、G是不同物种的几种植物,属于物种多样性。(3)表格中的四个物种,只有C物种的数量逐渐上升,因此C最有可能是外来物种。(4)第20~30年间λ=1,因此种群数量增长率为0。

22. 答案 (1)样方 随机取样 (2)性别比例 出生率 (3)标记重捕 偏大 (4)J 降低其环境容纳量 (5)不变 增长型

解析 (1)植物种群密度的调查方法是样方法,取样的关键是随机取样。

(2)利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的性别比例,使雌性个体不能得到交配的机会,影响害虫的出生率,从而使该种害虫的种群密度降低。

(3)由于田鼠的活动能力强,活动范围大,所以常采用标记重捕法调查种群数量。标记重捕法是在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体,将这些个体进行标记后再放回原来的环境,经过一定期限后进行重捕,根据重捕中标记个体数占总捕获数的比例,来估算该种群的数量,若某地段种群中个体数为N,其中标记总数为M,重捕总数为n,重捕中被标记的个体数为m,则有N∶M=n∶m,N=Mn/m,若标记的田鼠有部分被鼬捕食,即m偏小,则由此算出的种群数量N=Mn/m偏大,会导致种群密度估算结果偏大。

(4)根据题干可知,田鼠在最初的一个月内的生存环境条件是理想条件,种群数量增长的曲线是“J”形曲线,控制田鼠数量的根本措施是降低环境容纳量,增加田鼠生存的阻力。

(5)图1中A曲线是“J”形增长曲线,种群以固定值λ倍增长,所以增长率不变。据图2可知,a点R值大于1,出生率大于死亡率,布氏田鼠的种群数量会越来越多,年龄结构为增长型。

23.答案 (1)

(2)少 超过了密植限度,种内竞争加剧 (3)S 阳光、温度、水分等

解析 (1)播种比例为甲∶乙=5∶5时的直方图中甲、乙的高度应介于4∶6和6∶4两直方图中甲、乙的高度之间。(2)由图可知当播种比例甲∶乙=8∶2时,甲的产量较甲∶乙=6∶4时减少,此时除了甲、乙两种群之间的竞争之外,由于甲种群密度过大,种内竞争加剧导致甲产量减少。(3)在甲单独自然生长的情况下,其仍然要受到阳光、温度、水分等因素的影响,故种群应呈“S”形增长。

24. 答案 (1)CD 受到食物、空间等因素的限制 不是,受到食物、天敌、气候等因素的影响,K值往往会发生改变 (2)B 既能捕获较多数量的个体,又能使鱼类种群数量尽快地增长和恢复 (3)增加老鼠的生存环境阻力(可从食物来源、生活场所、天敌等方面考虑),使其环境容纳量降低,如清除垃圾、储藏好食物 (4)用吸管吸取培养液,滴在盖有盖玻片的血细胞计数板上盖玻片的边缘处,让培养液自行渗入;放在显微镜下分别计数几个小方格内的酵母菌的数量,并计算出一个方格内酵母菌数量的平均值,以此估算容器中的酵母菌总数

解析 (1)在CD段,种群数量达到最大值,个体间争夺食物、空间等生存条件,种内竞争最激烈。t3后由于食物、生存空间等是有限的,故种群数量不能无限增长。由于受食物、气候、天敌等因素的影响,K值不是固定不变的。(2)若题图表示池塘中某种鱼的种群数量变化,每次捕捞后鱼的数量应保持在K/2(即B点)左右,此时种群的增长最快,有利于种群数量的恢复。(3)灭鼠时若只是杀死一部分老鼠,鼠种群数量下降到C点以下,但很快又恢复到C点。若降低环境容纳量(即K值),如清除垃圾、储藏好食物,可有效地控制鼠害。(4)利用血细胞计数板计数酵母菌数量的关键是准确计数小方格内的数量,求出平均值,再结合血细胞计数板的小方格体积,求出一定体积的酵母菌数量。

25. 答案 (1)数量特征 (2)样方 (3)C 稳定型 甲

解析 (1)研究生态系统时,在种群水平上的研究主要集中于种群的数量特征和空间特征。(2)在样地中调查植被数量,可采用样方法。(3)已知图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线p表示Nt+1=Nt。分析曲线图可知,甲曲线上的A、B、C三点分别表示Nt+1=Nt、Nt+1>Nt、Nt+1Nt,所以甲曲线所代表的生物更易消亡。

一、单项选择题(共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是( )

A.图1中的c为种群最基本的数量特征

B.图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b

C.图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度

D.图2中的丁与图1中的a表示的含义相同

2.下列关于种群增长的“S”形曲线的叙述,正确的是( )

A.种群的数量每年以一定的倍数增长,可用数学模型Nt=N0λt表示

B.K值会随着环境因素的变化而发生变化

C.各阶段的增长速率不同,随着时间的增加越来越大

D.环境条件是资源和空间充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等

3.下图中可表示种群在无环境阻力情况下增长的曲线是( )

4.某长方形的狭长样地中有甲、乙两种植株大小相近的草本植物,经目测发现甲的种群密度显著大于乙,甲分布密集,乙分布比较稀疏,某同学欲调查甲、乙的种群密度。下列叙述正确的是( )

A.调查甲、乙种群密度时应用五点取样法进行取样

B.调查乙种群密度时选取样方的面积应大于甲

C.计数时应将样方内和边缘上的植株全部统计在内

D.调查种群密度能反映该种群数量的变化趋势

5.下列关于种群密度调查的叙述,不合理的是( )

A.调查作物植株上蚜虫的种群密度时可使用样方法

B.用标记重捕法调查某种动物的种群密度时,要保证标记物不能影响标记动物的正常生活

C.用样方法统计种群密度时,应注意压在边上的生物要遵循“计上不计下、计左不计右”的原则

D.与双子叶草本植物相比,样方法更适用于调查单子叶草本植物的种群密度

6.下图表示某种野兔迁入环境后种群增长速率随时间变化的曲线。第3年时用标记重捕法调查该野兔种群的密度,第一次捕获50只全部标记后释放,一个月后进行第二次捕捉,共捕获50只,标记的10只。则下列数字最接近该地区野兔种群K值的是( )

A.250只 B.300只

C.500只 D.600只

7.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )

A.标记重捕法调查褐家鼠种群密度时标记物脱落

B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较稀疏的地区取样

D.用血细胞计数板计数酵母菌数量时统计方格内和在相邻两边及顶角上的菌体

8.某同学对培养液中酵母菌种群数量的变化实验进行了相关的操作,得到了下图所示的结果。在该实验中下列操作或结果分析科学的是( )

A.培养酵母菌前,加热去除培养液中的溶解氧

B.用吸管从静置的锥形瓶中吸取一定量的培养液滴在血细胞计数板的中央进行计数

C.图中D点和E点相比,E点的生存环境更恶劣

D.F点和C点种群数量相同,两点对应的出生率和死亡率均相同

9.科研人员对某岛屿连续两年中社鼠种群的数量和性别比例(♀∶♂)进行研究,结果如下图所示。下列分析不正确的是( )

A.决定该岛屿社鼠种群数量变化的因素主要是出生率和死亡率

B.可以用标记重捕法获取该岛屿社鼠种群数量的变化数据

C.社鼠雌性个体在秋冬季环境中生存能力低于雄性个体

D.社鼠种群密度较低时,较高性别比例(♀∶♂)利于种群密度恢复

10.生态学家调查了北极某地鳕鱼的年龄结构,并将该数据用于预测在不同捕鱼强度、使用不同孔径渔网时所得到的鳕鱼捕获量,结果如图所示。下列分析错误的是( )

A.使用不同孔径的渔网能够改变鳕鱼的出生率

B.当捕捞强度为45%时,有利于种群的可持续发展

C.不同时刻捕获量的大小能反映出鳕鱼种群密度的相对大小

D.提高长期捕获量宜采用较低的捕鱼强度和较大孔径渔网

11.右图表示某海域大黄鱼种群数量与种群增长速率的变化曲线。下列有关说法正确的是( )

A.图中a点种群年龄结构为增长型,c点为衰退型

B.a点和c点种群增长速率相同,所以种内竞争程度相同

C.在环境条件不受破坏的情况下,该海域大黄鱼种群的K值为2b

D.用标记重捕法调查该种群密度时,若标记个体易于被捕食则估计值偏小

12.假设某草原上散养的某种家畜种群呈“S”形增长,该种群的增长速率随种群数量的变化趋势如右图所示。若要持续尽可能多地收获该种家畜,则应在种群数量合适时开始捕获,下列四个种群数量中合适的是( )

A.甲点对应的种群数量

B.乙点对应的种群数量

C.丙点对应的种群数量

D.丁点对应的种群数量

13.某种群的年龄结构如图甲所示,增长曲线如图乙所示。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲的年龄结构是增长型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

B.图甲的年龄结构是稳定型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

C.图甲的年龄结构是增长型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

D.图甲的年龄结构是稳定型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

14.下图为某种群的数量变化曲线,K1为长期处于相对稳定状态时该种群的环境容纳量,b点时由于某种因素的改变使环境容纳量由K1变为K2。下列导致K1变为K2的原因中,最可能的是( )

A.该种群的天敌大量迁入

B.该种群迁入了大量同种个体

C.外来物种入侵

D.该种群生物的食物增多

15.“仓充鼠雀喜,草尽兔狐愁”直接说明了( )

A.生物因素对生物的影响

B.人为因素对生物的影响

C.非生物因素对生物的影响

D.环境因素对生物的影响

二、不定项选择题(共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)

16.下图所示为自然环境中生物种群数量变化曲线,下列有关叙述正确的是( )

A.种群数量达到K值后,围绕K值上下波动

B.“涸泽而渔”会使鱼的数量下降,不利于长远的发展

C.灭鼠时如果仅杀死一半的鼠,效果可能适得其反

D.C处种群数量不再上升与环境无关

17.大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见下表。

处理区 小蚂蚁出现率的变化

定时灌溉 不驱走大蚂蚁 增加35%

驱走大蚂蚁 增加70%

不灌溉 不驱走大蚂蚁 减少10%

驱走大蚂蚁 减少2%

对本研究的实验方法和结果分析,表述正确的是( )

A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长

B.采集实验数据的方法是样方法

C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围

D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围

18.下图表示将绵羊引入某个岛屿后的数量变化情况,下列叙述错误的是( )

A.绵羊种群数量增长到一定程度,就保持恒定不变

B.绵羊数量达到K/2时(即第25年时),绵羊的出生率最大,种群增长速率也最快

C.50年后该绵羊种群数量在K值附近波动是由出生率和死亡率变动所致

D.绵羊数量达到K值时,种群的年龄结构为衰退型

19.下图反映了种群密度变化与环境因素的关系,据图分析错误的是( )

A.若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物被竞争排除

B.若环境条件频繁变化,则常常不会出现因竞争而被排除的现象

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的

20.现有一未受人类干扰,相对封闭的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄结构,结果如下表。研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。下列叙述正确的是( )

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数 92 187 121 70 69 62 63 72 64 55 42 39 264

(注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。)

A.调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用标记重捕法

B.根据表中数据推测该鱼种群数量一段时间内将保持稳定

C.该鱼种群数量变化由迁入率和迁出率、出生率和死亡率决定

D.适度捕捞大鱼,该鱼种群年龄结构将变为衰退型

三、非选择题(共5小题,共55分)

21.(15分)某野外调查小组在我国东部地区对东部群落进行深入调查,获得下面有关信息资料,请分析回答下列问题。

(1)图1为调查获得的树林中物种数与样方面积的关系图。该野外调查小组的研究方法是 。图1显示,调查该地区物种数的样方面积最好是 。

(2)调查小组对该地区的树种进行了辨认和挂牌(如图2),并进行生物多样性研究:树木A与树木B之间的差异属于 多样性,主要是由 和

引起的。树木A与树木D、E、G之间的差异属于 多样性。

(3)调查小组对一块荒地的几种植物的种群密度进行了连续五年的调查,调查的结果如下表所示(单位:株/m2)。

植物 年份

2001 2002 2003 2004 2005

A 10.0 9.2 8 6.8 5.5

B 3.0 2.1 1.1 0.3 0.1

C 0.3 0.6 1.1 1.5 2.3

D 3.0 2.0 0.4 0 0

如果4种植物中有一种属于入侵物种,则该入侵物种是 ;入侵物种往往会对本土物种造成危害,其主要原因是 。

(4)图3是调查小组从当地主管部门获得的某物种种群数量的变化图,据此分析该种群在第20~30年间种群的增长率为 。

22.(10分)在某一片小麦田中,长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、鼠、蛇等动物活动。某研究小组对该农田生态系统进行研究,请根据所学的知识回答下列问题。

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用 法。在取样时,关键要做到 。

(2)消灭某种虫害时,利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的 ,就会使很多雌性个体不能完成交配,结果直接影响害虫的 ,从而使该种害虫的种群密度降低。

(3)研究小组为了监测和预报该生态系统内鼠害的发生情况,对田鼠种群数量的变化规律进行了研究。研究者通常采用 法估算该地区田鼠的种群数量。若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果 (填“偏大”或“偏小”)。

(4)调查统计发现田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%。根据调查统计的数据,构建的田鼠种群增长模型为Nt=N0·λt,由此可知田鼠在最初的一个月中的数量变化属于“ ”形增长。田鼠大量繁殖导致植被破坏、加速土壤风蚀,控制田鼠种群数量的根本措施是 。

(5)图1表示种群在不同环境条件下的增长曲线,图2表示某种草原布氏田鼠种群出生率与死亡率比值(R)的变化曲线(R=出生率/死亡率)。则图1中种群数量以A曲线增长时,种群增长率 (填“增大”“不变”或“减少”)。图2中,当R值为a点对应的数值时,布氏田鼠种群的年龄结构类型为 。

图1

图2

23.(8分)在控制条件下将生态和生理特征十分相似的两种农作物(甲和乙)混种在一起,对实验数据统计处理后,得到下图结果,请据图回答下列问题。

(1)在图中作出当播种比例为甲∶乙=5∶5时的直方图。

(2)当播种比例甲∶乙=8∶2时,甲的产量较甲∶乙=6∶4 (填“多”或“少”),原因是 。

(3)如果在该条件下农作物甲单独自然生长,则其种群将出现“ ”形增长,其环境容纳量(K值)的大小与哪些因素有关 。

24.(12分)下图表示某种群的增长曲线,据图回答下列问题。

(1)图中曲线表示种内竞争最激烈的是 段,t3后种群数量不能无限增长的原因是 ,同一种群的K值是固定不变的吗 请判断并说明: 。

(2)若此图表示池塘中某种鱼种群的增长曲线,希望长期获得较高的鱼产量,每次捕捞后该种鱼的数量需保持在 点左右,原因是

。

(3)若此图表示某地老鼠种群数量变化,如果灭鼠时只采用杀死的办法,采取措施后老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。请你据图提出更有效的控制鼠害的方案:

。

(4)现将酵母菌菌种培养在盛有无菌马铃薯培养液的固定容器中,若探究培养液中酵母菌种群数量的变化情况,利用血细胞计数板(2 mm×2 mm)、滴管、显微镜等器具,测定容器中酵母菌数量的方案是 。

25.(10分)夹河湿地曾是烟台城市周边最大的湿地生态系统,请据图回答下列问题。

(1)研究生态系统时,在种群水平上的研究主要集中于种群的 和空间特征。

(2)研究者在夹河湿地区域设置20个样地,在样地中采用 法进行植被数量调查。

(3)图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线p表示Nt+1=Nt。甲曲线上A、B、C三点中,表示种群数量下降的是 点;乙曲线上F点时种群的年龄结构属于 ;Nt小于a时,甲、乙两条曲线中 曲线所代表的生物更易消亡。

参考答案

一、单项选择题

1.D 解析 图1中的c表示种群密度,为种群最基本的数量特征,A项正确;图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b(年龄结构),B项正确;图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度,C项正确;图2中丁表示年龄结构,与图1中的b表示的含义相同,图2中丙表示性别比例,与图1中的a表示的含义相同,D项错误。

2.B 3.B

4.B 解析 根据题意可知,该样地为狭长的样地,因此用样方法调查种群密度时应当用等距取样法调查,A项错误;根据题意可知,甲的分布密集,乙的分布比较稀疏,若样方内植株数量过少,会导致误差增大,因此乙的样方的面积应大于甲,B项正确;计数时应将样方内和两条相邻的边及其夹角的植株统计在内,C项错误;调查种群密度不能反映种群数量的变化趋势,要反映种群数量的变化趋势,应调查其年龄结构,D项错误。

5.D 解析 单子叶草本植物常常是丛生或蔓生的,从地上部分难以辨别是一株还是多株;双子叶草本植物容易辨别个体数目,所以样方法更适用于调查双子叶植物的种群密度,D项不合理。

6.C 解析 由题目信息可知,该种群数量呈“S”形增长,且第3年的种群增长速率最大,说明第3年的种群数量为K/2。根据标记重捕法得到的数据,可计算得出第3年种群个体总数的估算值=50×50÷10=250(只)。由此可推知该地区野兔种群的K值为500只。

7.C 解析 用标记重捕法调查褐家鼠的种群密度时,标记物脱落导致计算的数值比实际值偏大;如果以患者家系为调查对象调查某遗传病的发病率,结果会偏大;在分布较稀疏的地区取样调查蒲公英的种群密度,数值会偏小;D项为正常计数。

8.C 解析 培养酵母菌时,不能去除培养液中的溶解氧,酵母菌进行有氧呼吸时,繁殖速度快,A项错误;吸取培养液前应先振荡,使培养液中的酵母菌分布均匀,B项错误;随着培养时间的延长,酵母菌产生的代谢废物增多,酵母菌的生存环境恶化,不利于酵母菌的生长,C项正确;F点与C点对应的种群数量相同,但前者种群数量处于增长时期,即出生率大于死亡率,而后者则处于种群衰退时期,即出生率小于死亡率,D项错误。

9.C 解析 岛屿环境相对封闭,排除了迁入率和迁出率对种群数量波动的影响,因此决定社鼠种群数量变化的因素主要是出生率和死亡率,A项正确;调查该岛屿的社鼠种群数量宜采用标记重捕法,B项正确;秋冬季社鼠种群性别比例较高,即雌性明显多于雄性,C项错误;由图可知,种群数量较低时,性别比例相对较高,可见社鼠种群密度较低时,较高性别比例(♀∶♂)利于种群密度恢复,D项正确。

10.B 解析 使用不同孔径的渔网收获的鱼的大小不同,从而改变种群的年龄结构,进而改变鳕鱼的出生率,A项正确;据图分析,持久保持捕捞强度45%会导致鳕鱼的种群数量不断减小,甚至消失,B项错误;不同时刻捕获量的大小能反映出鳕鱼种群密度的相对大小,捕获量越大,说明种群密度越大,C项正确;从图中看出采用较低的捕鱼强度(26%)和较大孔径渔网(160 mm)有利于提高长期捕获量,D项正确。

11.C 解析 c点种群增长速率大于0,则种群年龄结构为增长型;c点种群数量比a点多,因此种内竞争较a点激烈;种群的增长速率在K/2时最大,所以在环境条件不被破坏的情况下,该海域大黄鱼种群的K值为2b;如果标记个体易于被捕食,由于重捕的标记个体数目偏小,则种群数量的估计值会偏大。

12.D 解析 种群数量为环境容纳量(K值)的一半,即K/2时,种群增长速率最大,此时种群数量增长得最快,故捕获家畜应在种群数量大于K/2时进行,并使剩余量保持在K/2左右,这样既可较多地获得家畜,又能快速使家畜数量恢复。由题图可知,丁点对应的种群数量大于K/2,此时适合捕获。

13.C 解析 图甲中幼年个体明显多于老年个体,因此该种群年龄结构为增长型;图乙是种群数量的“S”形增长曲线,在t0~t1时期,种群的增长速率逐渐增大,此阶段种群的年龄结构为增长型;在t1~t2时期,种群的增长速率逐渐减小,但种群数量仍在增加,此阶段种群的年龄结构仍为增长型;在t2时,种群的增长速率为0,种群数量到达最大值,此时种群的年龄结构为稳定型。由以上分析可知,C项符合题意。

14.D 解析 该种群天敌增加,会使该种群遭到大量捕食,导致种群数量减少,A项不符合题意;该种群迁入了大量同种个体,会使种内竞争加剧,但不会使K值增加,B项不符合题意;外来物种入侵,使种间竞争加剧,导致种群数量减少,C项不符合题意;该种群食物增多,会使种内竞争减少,种群数量增加,D项符合题意。

15.A 解析 老鼠、鸟雀以粮为食;兔子吃草,狐狸捕食兔子。没有草,兔子会饿死,狐狸也会因食物缺乏而死亡,这体现了生物之间相互影响的捕食关系,属于生物因素对生物的影响。

二、不定项选择题

16.ABC 解析 分析题图可知,种群数量在达到K值后,围绕K值上下波动,A项正确;“涸泽而渔”会使鱼的种群数量远远低于B点对应的种群数量,不利于鱼种群数量的恢复,B项正确;如果鼠的数量接近K值,杀死一半的鼠时,生存个体可获得更多的生存空间,种群增长速率加快,效果可能适得其反,C项正确;C处种群数量不再上升主要是受食物、空间、天敌等因素的影响,D项错误。

17.BCD 解析 由题意可知,本实验采集数据的方法为样方法,B项正确;通过观察表格可知,本实验研究的是两个自变量(灌溉和大蚂蚁)对因变量(小蚂蚁出现率的变化)的影响;只考虑有无大蚂蚁存在,可知定时灌溉和不灌溉两种情况下,不驱走大蚂蚁与驱走大蚂蚁相比较,驱走大蚂蚁后小蚂蚁数量多,因此大蚂蚁的存在会使小蚂蚁离开而导致其数量减少,A项错误,C项正确;只考虑灌溉与否,可以看出定时灌溉会使小蚂蚁数量增多,不灌溉会使小蚂蚁数量减少,说明土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围,D项正确。

18.ABD 解析 绵羊种群的数量增长到一定程度,就保持相对稳定,不是恒定不变,A项错误;绵羊数量达到K/2(即第25年)时,绵羊的种群增长速率最快,但出生率不一定最大,B项错误;50年后该绵羊种群数量达到K值,且在K值附近波动是由出生率和死亡率变动所致,C项正确;绵羊数量达到K值时,数量保持相对稳定,种群的年龄结构为稳定型,D项错误。

19.C 解析 海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,是因为这些水体中无机营养元素较多。

20.AB 解析 对于活动能力较强、活动范围较大的生物,宜采用标记重捕法调查种群密度,A项正确;种群的年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,大致可分为三种不同的类型,即增长型、稳定型和衰退型,由题表可知,该鱼种群中处于幼年期的个体数为92+187+121=400(条),处于成年期的个体数为70+69+62+63+72+64=400(条),处于老年期的个体数为55+42+39+264=400(条),因此各个年龄期个体数量在种群中所占的比例均为1/3,由此可推断该鱼种群的年龄结构为稳定型,种群数量一段时间内将保持稳定,B项正确;该鱼种群数量变化主要是由出生率和死亡率决定的,C项错误;适度捕捞大鱼后,幼鱼所占比例明显增加,该鱼种群年龄结构将变为增长型,D项错误。

三、非选择题

21. 答案 (1)样方法 S0 (2)基因 突变 基因重组 物种 (3)C 新环境中缺少天敌或其他限制因素,入侵物种繁殖很快,抢占食物、空间等资源 (4)0

解析 (1)调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度一般用样方法。(2)树木A和树木B是同一物种的两棵植物,两者的区别在于遗传物质不同,属于基因多样性,同一物种基因型的多种多样是由突变和基因重组导致的;树木A与树木D、E、G是不同物种的几种植物,属于物种多样性。(3)表格中的四个物种,只有C物种的数量逐渐上升,因此C最有可能是外来物种。(4)第20~30年间λ=1,因此种群数量增长率为0。

22. 答案 (1)样方 随机取样 (2)性别比例 出生率 (3)标记重捕 偏大 (4)J 降低其环境容纳量 (5)不变 增长型

解析 (1)植物种群密度的调查方法是样方法,取样的关键是随机取样。

(2)利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏害虫种群正常的性别比例,使雌性个体不能得到交配的机会,影响害虫的出生率,从而使该种害虫的种群密度降低。

(3)由于田鼠的活动能力强,活动范围大,所以常采用标记重捕法调查种群数量。标记重捕法是在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体,将这些个体进行标记后再放回原来的环境,经过一定期限后进行重捕,根据重捕中标记个体数占总捕获数的比例,来估算该种群的数量,若某地段种群中个体数为N,其中标记总数为M,重捕总数为n,重捕中被标记的个体数为m,则有N∶M=n∶m,N=Mn/m,若标记的田鼠有部分被鼬捕食,即m偏小,则由此算出的种群数量N=Mn/m偏大,会导致种群密度估算结果偏大。

(4)根据题干可知,田鼠在最初的一个月内的生存环境条件是理想条件,种群数量增长的曲线是“J”形曲线,控制田鼠数量的根本措施是降低环境容纳量,增加田鼠生存的阻力。

(5)图1中A曲线是“J”形增长曲线,种群以固定值λ倍增长,所以增长率不变。据图2可知,a点R值大于1,出生率大于死亡率,布氏田鼠的种群数量会越来越多,年龄结构为增长型。

23.答案 (1)

(2)少 超过了密植限度,种内竞争加剧 (3)S 阳光、温度、水分等

解析 (1)播种比例为甲∶乙=5∶5时的直方图中甲、乙的高度应介于4∶6和6∶4两直方图中甲、乙的高度之间。(2)由图可知当播种比例甲∶乙=8∶2时,甲的产量较甲∶乙=6∶4时减少,此时除了甲、乙两种群之间的竞争之外,由于甲种群密度过大,种内竞争加剧导致甲产量减少。(3)在甲单独自然生长的情况下,其仍然要受到阳光、温度、水分等因素的影响,故种群应呈“S”形增长。

24. 答案 (1)CD 受到食物、空间等因素的限制 不是,受到食物、天敌、气候等因素的影响,K值往往会发生改变 (2)B 既能捕获较多数量的个体,又能使鱼类种群数量尽快地增长和恢复 (3)增加老鼠的生存环境阻力(可从食物来源、生活场所、天敌等方面考虑),使其环境容纳量降低,如清除垃圾、储藏好食物 (4)用吸管吸取培养液,滴在盖有盖玻片的血细胞计数板上盖玻片的边缘处,让培养液自行渗入;放在显微镜下分别计数几个小方格内的酵母菌的数量,并计算出一个方格内酵母菌数量的平均值,以此估算容器中的酵母菌总数

解析 (1)在CD段,种群数量达到最大值,个体间争夺食物、空间等生存条件,种内竞争最激烈。t3后由于食物、生存空间等是有限的,故种群数量不能无限增长。由于受食物、气候、天敌等因素的影响,K值不是固定不变的。(2)若题图表示池塘中某种鱼的种群数量变化,每次捕捞后鱼的数量应保持在K/2(即B点)左右,此时种群的增长最快,有利于种群数量的恢复。(3)灭鼠时若只是杀死一部分老鼠,鼠种群数量下降到C点以下,但很快又恢复到C点。若降低环境容纳量(即K值),如清除垃圾、储藏好食物,可有效地控制鼠害。(4)利用血细胞计数板计数酵母菌数量的关键是准确计数小方格内的数量,求出平均值,再结合血细胞计数板的小方格体积,求出一定体积的酵母菌数量。

25. 答案 (1)数量特征 (2)样方 (3)C 稳定型 甲

解析 (1)研究生态系统时,在种群水平上的研究主要集中于种群的数量特征和空间特征。(2)在样地中调查植被数量,可采用样方法。(3)已知图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线p表示Nt+1=Nt。分析曲线图可知,甲曲线上的A、B、C三点分别表示Nt+1=Nt、Nt+1>Nt、Nt+1