第13课《植树的牧羊人》课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课《植树的牧羊人》课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-03 10:49:42 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

植树的牧羊人

让·乔诺 (法国)

了解作者,积累“坍塌、不毛之地、刨根问底”等重点词语。

继续练习默读,在整体感知文章、了解基本内容的基础上,争取提高阅读速度,并勾画关键语句。(重点)

精读中间叙述部分,揣摩细节描写,了解牧羊人这个人物形象,感受人物精神和人格魅力。(难点)

结合自己的生活体验,思考牧羊人植树行为的意义。

学习目标

走进作者

让.乔诺(1895~1970),生于法国普罗旺斯地区马诺斯克市,法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈场面后成为坚定的和平主义者。让 乔诺的作品获奖很多,被认为是法国二十世纪最著名的作家之一。

著名的加拿大绘本、动画大师弗瑞德里克 拜克用5年时间,绘制20000张图片将他的作品《植树的牧羊人》制作成一部30分钟的动画片《种树的牧羊人》,并感动了人们,仅一年时间,人们就在内魁北克省种下150万株树。

一 掌握字词

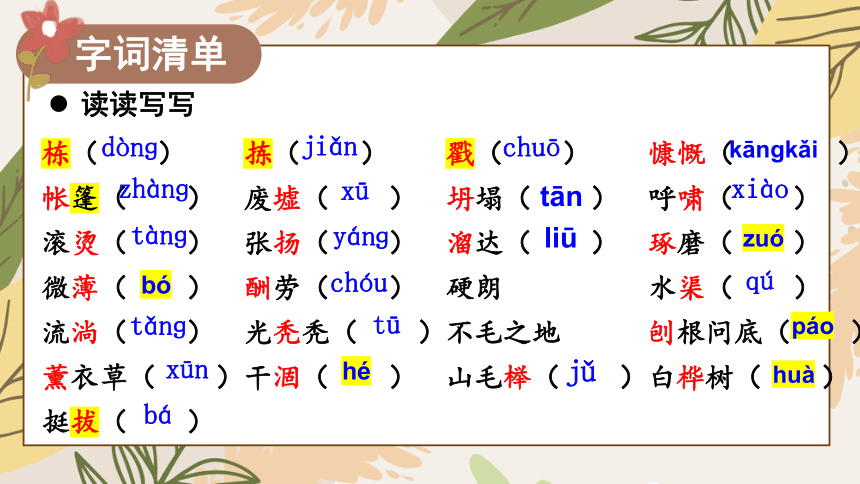

读读写写

栋( ) 拣( ) 戳( ) 慷慨( )

帐篷( ) 废墟( ) 坍塌( ) 呼啸( )

滚烫( ) 张扬( ) 溜达( ) 琢磨( )

微薄( ) 酬劳( ) 硬朗 水渠( )

流淌( ) 光秃秃( )不毛之地 刨根问底( )

薰衣草( )干涸( ) 山毛榉( )白桦树( )

挺拔( )

dònɡ

jiǎn

chuō

kānɡkǎi

zhànɡ

xū

tān

xiào

tànɡ

yánɡ

liū

zuó

bó

chóu

qú

tǎnɡ

tū

páo

xūn

hé

jǔ

huà

bá

字词清单

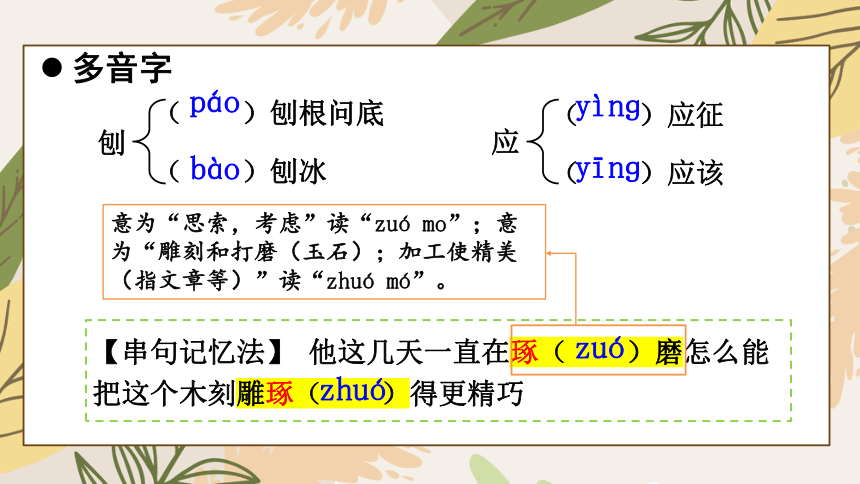

多音字

( )刨根问底( )刨冰

刨

páo

bào

( )应征

( )应该

应

yìnɡ

yīnɡ

【串句记忆法】 他这几天一直在琢( )磨怎么能把这个木刻雕琢( )得更精巧

zuó

zhuó

意为“思索,考虑”读“zuó mo”;意为“雕刻和打磨(玉石);加工使精美(指文章等)”读“zhuó mó”。

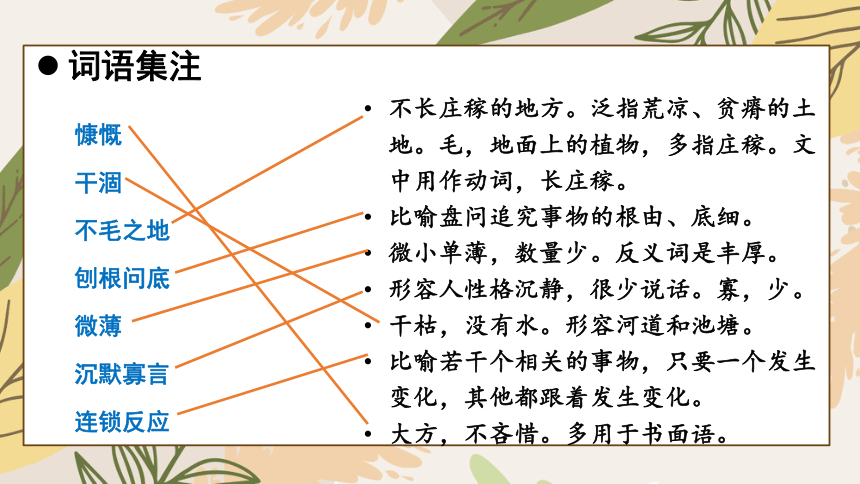

词语集注

慷慨

干涸

不毛之地

刨根问底

微薄

沉默寡言

连锁反应

不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地。毛,地面上的植物,多指庄稼。文中用作动词,长庄稼。

比喻盘问追究事物的根由、底细。

微小单薄,数量少。反义词是丰厚。

形容人性格沉静,很少说话。寡,少。

干枯,没有水。形容河道和池塘。

比喻若干个相关的事物,只要一个发生变化,其他都跟着发生变化。

大方,不吝惜。多用于书面语。

二 厘清结构

预学检测:

默读的方法

不发声,不动唇;不指读;不回读。

眼到、心到、手到。

注意速度,减少眼睛停下来的时间与次数,尽量不回视,逐步扩大扫视范围。

预学检测:

请同学们默读课文,思考:

文章是以什么顺序讲了一个什么故事?

(方法提示:标题提问法。谁?在哪里?经过多少时间?做了什么?结果如何?)

预学检测:

文章是以什么顺序讲了一个什么故事?

文章以时间顺序讲述了一位牧羊人,在阿尔卑斯山高地牧羊,几十年如一日地在那里种树,把一片不毛之地变成绿洲,变成富裕的村庄的故事。

研学:

1.请勾画出“我” 上高原所见不同景象的关键语句,看看这里发生了怎样的变化?

本文的写作思路是什么?

议论 叙述

议论 本文的写作思路是“议论—叙述—议论”。文章主体为叙述,按照时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形。

慷慨无私、难得的好人

1

2-12

1913年初见牧羊人

一个人住,沉默寡言,牧羊种树,一丝不苟

一片废墟,不毛之地,狂风呼啸,毫无生气

13-17

第一次世界大战结束后再见牧羊人

身体硬朗,改养蜜蜂;一直种树,沉默寡言

树木茂盛,鲜嫩挺拔;有了溪水

18

1920年开始屡见牧羊人

一直种树

—

19、20

1945年6月最后一次见牧羊人

已经87岁,和一万多人共同生活

微风飘着香气、泉水源源不断

21

伟大、敬佩

整体感知

深情朗读,荒原巨变:

1.一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。(低,慢,失望)

2.路过山下村子的时候,我在这个曾经干旱无比的地方,看到了溪水。(惊喜)

3.一切都变了,连空气也不一样了,以前那种猛烈而干燥的风变成了飘着香气的微风。(缓急缓,震撼感)

三 品析人物和语言

研学:

2、研读课文,并以“他是一个________的人”的形式说说对牧羊人的认识。(结合文中描写牧羊人的相关语句,提示:直接描写与间接描写)

人物语言、动作、外貌等

环境描写和他人评价

他只是一心一意地把一百颗橡子都种了下去。(无私奉献)

他要把好的橡子坏的橡子分开。我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙……(一丝不苟)

他一直在种树。种橡树,种山毛榉,还种白桦树。(坚持不懈)

几十年如一日地种树,昔日的荒原如今生机勃勃,成为一片沃土(坚持不懈)

他的那条大狗也像主人一样,安静,忠厚,不张扬。(安静忠厚)

概括人物形象:

牧羊人是一个慷慨无私 、不图回报、勤劳能干、 一丝不苟 、干净利落、 坚持不懈(有毅力 、执着)、无私奉献、不图名利、造福人类的人。

考点

分析自然环境描写对表现人物的作用

[真题模拟] 第2段作者细致描写“在无边无际的荒野中”等环境,对表现牧羊人有什么作用?

[答题思路]

(1)了解自然环境描写常见的作用,联系课文进行分析;

(2)突出环境描写在烘托人物形象、铺垫故事、暗示主题等方面的作用。

[答题模式] 用了自然环境描写的方法,烘托了……人物,表现了……主题,为……做铺垫等。

[参考答案] 通过自然环境描写,为后面写牧羊人的植树做铺垫。这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色富饶、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。

返回

通过牧羊人的房间、餐具、地板、胡子、扣子、补丁的针脚等细节,表现了他勤劳认真、干净整洁、热爱生活、一丝不苟的特点,暗含“我”对牧羊人的赞美之情。

同时,这些特点也是牧羊人成功植树造林、改造环境的重要原因之一。

第5段详细描写了牧羊人房间里的物品及牧羊人的衣服扣子等,有什么作用?

这篇故事是以“我”的见闻来叙述的。这样写有什么好处?

推动故事发展。“我”是整个故事的见证者,是“我”发现了牧羊人,是因为“我”对牧羊人充满好奇才有了后面的故事;

①

“我”是故事的讲述者,“我”目睹了荒地变成沃土的过程,并将这一过程描述出来,使故事更加真实可信;

②

通过“我”的感受和评论,刻画了牧羊人这一平凡而又伟大的人物形象,使文章更能打动人心。

③

探究主旨

第11段最后两句话。

联系前文,老人的妻儿都相继去世,老人更加重视生命,和其他人的破坏形成鲜明的对比,表现的是老人对生命的呵护和对美好的向往。

1.牧羊人为什么要选择种树?结合具体语句分析

探究主旨

2.老人植树后带来了怎样的结果?结合荒原前后状况的语句分析,提炼关键词并填空,说明理由

老人让______变为________。因为xx。

老人坚持植树带来了哪些变化?

昔日的荒地如今生机勃勃,成为一片沃土。

中心句

荒原

绿洲

环境改变

荒凉

活力

氛围改变

痛苦

幸福

心情改变

灰色

绿色

色调改变

逃离

归来

方向改变

评学:

现实中的“牧羊人”:

杨善洲(1927年1月4日-2010年10月10日),男,汉族,中共党员,云南省保山市施甸县姚关镇人,1951年5月参加工作,1952年11月入党,曾任云南省保山地委书记。1988年3月退休以后,主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,带领大家植树造林建成面积5.6万亩,价值3亿元的林场,且将林场无偿捐赠给国家。

评学:

55年来,塞罕坝林场三代建设者在荒漠上徒手种下112万亩人工森林,将森林覆盖率提高至80%。从1棵树到112万亩,从一大片荒漠变成一大片森林,塞罕坝人让世界看到人类正在创造绿色文明的奇迹。

中国“奇迹”:

评学:

我们每个人其实也在通过不同方式贡献着一份力量:

联系自己的生活,思考:

读了牧羊人的故事之后,我们有什么样的感受?我要做一个什么样的人?

谢谢观赏!

植树的牧羊人

让·乔诺 (法国)

了解作者,积累“坍塌、不毛之地、刨根问底”等重点词语。

继续练习默读,在整体感知文章、了解基本内容的基础上,争取提高阅读速度,并勾画关键语句。(重点)

精读中间叙述部分,揣摩细节描写,了解牧羊人这个人物形象,感受人物精神和人格魅力。(难点)

结合自己的生活体验,思考牧羊人植树行为的意义。

学习目标

走进作者

让.乔诺(1895~1970),生于法国普罗旺斯地区马诺斯克市,法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈场面后成为坚定的和平主义者。让 乔诺的作品获奖很多,被认为是法国二十世纪最著名的作家之一。

著名的加拿大绘本、动画大师弗瑞德里克 拜克用5年时间,绘制20000张图片将他的作品《植树的牧羊人》制作成一部30分钟的动画片《种树的牧羊人》,并感动了人们,仅一年时间,人们就在内魁北克省种下150万株树。

一 掌握字词

读读写写

栋( ) 拣( ) 戳( ) 慷慨( )

帐篷( ) 废墟( ) 坍塌( ) 呼啸( )

滚烫( ) 张扬( ) 溜达( ) 琢磨( )

微薄( ) 酬劳( ) 硬朗 水渠( )

流淌( ) 光秃秃( )不毛之地 刨根问底( )

薰衣草( )干涸( ) 山毛榉( )白桦树( )

挺拔( )

dònɡ

jiǎn

chuō

kānɡkǎi

zhànɡ

xū

tān

xiào

tànɡ

yánɡ

liū

zuó

bó

chóu

qú

tǎnɡ

tū

páo

xūn

hé

jǔ

huà

bá

字词清单

多音字

( )刨根问底( )刨冰

刨

páo

bào

( )应征

( )应该

应

yìnɡ

yīnɡ

【串句记忆法】 他这几天一直在琢( )磨怎么能把这个木刻雕琢( )得更精巧

zuó

zhuó

意为“思索,考虑”读“zuó mo”;意为“雕刻和打磨(玉石);加工使精美(指文章等)”读“zhuó mó”。

词语集注

慷慨

干涸

不毛之地

刨根问底

微薄

沉默寡言

连锁反应

不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地。毛,地面上的植物,多指庄稼。文中用作动词,长庄稼。

比喻盘问追究事物的根由、底细。

微小单薄,数量少。反义词是丰厚。

形容人性格沉静,很少说话。寡,少。

干枯,没有水。形容河道和池塘。

比喻若干个相关的事物,只要一个发生变化,其他都跟着发生变化。

大方,不吝惜。多用于书面语。

二 厘清结构

预学检测:

默读的方法

不发声,不动唇;不指读;不回读。

眼到、心到、手到。

注意速度,减少眼睛停下来的时间与次数,尽量不回视,逐步扩大扫视范围。

预学检测:

请同学们默读课文,思考:

文章是以什么顺序讲了一个什么故事?

(方法提示:标题提问法。谁?在哪里?经过多少时间?做了什么?结果如何?)

预学检测:

文章是以什么顺序讲了一个什么故事?

文章以时间顺序讲述了一位牧羊人,在阿尔卑斯山高地牧羊,几十年如一日地在那里种树,把一片不毛之地变成绿洲,变成富裕的村庄的故事。

研学:

1.请勾画出“我” 上高原所见不同景象的关键语句,看看这里发生了怎样的变化?

本文的写作思路是什么?

议论 叙述

议论 本文的写作思路是“议论—叙述—议论”。文章主体为叙述,按照时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形。

慷慨无私、难得的好人

1

2-12

1913年初见牧羊人

一个人住,沉默寡言,牧羊种树,一丝不苟

一片废墟,不毛之地,狂风呼啸,毫无生气

13-17

第一次世界大战结束后再见牧羊人

身体硬朗,改养蜜蜂;一直种树,沉默寡言

树木茂盛,鲜嫩挺拔;有了溪水

18

1920年开始屡见牧羊人

一直种树

—

19、20

1945年6月最后一次见牧羊人

已经87岁,和一万多人共同生活

微风飘着香气、泉水源源不断

21

伟大、敬佩

整体感知

深情朗读,荒原巨变:

1.一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。(低,慢,失望)

2.路过山下村子的时候,我在这个曾经干旱无比的地方,看到了溪水。(惊喜)

3.一切都变了,连空气也不一样了,以前那种猛烈而干燥的风变成了飘着香气的微风。(缓急缓,震撼感)

三 品析人物和语言

研学:

2、研读课文,并以“他是一个________的人”的形式说说对牧羊人的认识。(结合文中描写牧羊人的相关语句,提示:直接描写与间接描写)

人物语言、动作、外貌等

环境描写和他人评价

他只是一心一意地把一百颗橡子都种了下去。(无私奉献)

他要把好的橡子坏的橡子分开。我抽着烟,想帮他挑。但他说不用我帮忙……(一丝不苟)

他一直在种树。种橡树,种山毛榉,还种白桦树。(坚持不懈)

几十年如一日地种树,昔日的荒原如今生机勃勃,成为一片沃土(坚持不懈)

他的那条大狗也像主人一样,安静,忠厚,不张扬。(安静忠厚)

概括人物形象:

牧羊人是一个慷慨无私 、不图回报、勤劳能干、 一丝不苟 、干净利落、 坚持不懈(有毅力 、执着)、无私奉献、不图名利、造福人类的人。

考点

分析自然环境描写对表现人物的作用

[真题模拟] 第2段作者细致描写“在无边无际的荒野中”等环境,对表现牧羊人有什么作用?

[答题思路]

(1)了解自然环境描写常见的作用,联系课文进行分析;

(2)突出环境描写在烘托人物形象、铺垫故事、暗示主题等方面的作用。

[答题模式] 用了自然环境描写的方法,烘托了……人物,表现了……主题,为……做铺垫等。

[参考答案] 通过自然环境描写,为后面写牧羊人的植树做铺垫。这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色富饶、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。

返回

通过牧羊人的房间、餐具、地板、胡子、扣子、补丁的针脚等细节,表现了他勤劳认真、干净整洁、热爱生活、一丝不苟的特点,暗含“我”对牧羊人的赞美之情。

同时,这些特点也是牧羊人成功植树造林、改造环境的重要原因之一。

第5段详细描写了牧羊人房间里的物品及牧羊人的衣服扣子等,有什么作用?

这篇故事是以“我”的见闻来叙述的。这样写有什么好处?

推动故事发展。“我”是整个故事的见证者,是“我”发现了牧羊人,是因为“我”对牧羊人充满好奇才有了后面的故事;

①

“我”是故事的讲述者,“我”目睹了荒地变成沃土的过程,并将这一过程描述出来,使故事更加真实可信;

②

通过“我”的感受和评论,刻画了牧羊人这一平凡而又伟大的人物形象,使文章更能打动人心。

③

探究主旨

第11段最后两句话。

联系前文,老人的妻儿都相继去世,老人更加重视生命,和其他人的破坏形成鲜明的对比,表现的是老人对生命的呵护和对美好的向往。

1.牧羊人为什么要选择种树?结合具体语句分析

探究主旨

2.老人植树后带来了怎样的结果?结合荒原前后状况的语句分析,提炼关键词并填空,说明理由

老人让______变为________。因为xx。

老人坚持植树带来了哪些变化?

昔日的荒地如今生机勃勃,成为一片沃土。

中心句

荒原

绿洲

环境改变

荒凉

活力

氛围改变

痛苦

幸福

心情改变

灰色

绿色

色调改变

逃离

归来

方向改变

评学:

现实中的“牧羊人”:

杨善洲(1927年1月4日-2010年10月10日),男,汉族,中共党员,云南省保山市施甸县姚关镇人,1951年5月参加工作,1952年11月入党,曾任云南省保山地委书记。1988年3月退休以后,主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,带领大家植树造林建成面积5.6万亩,价值3亿元的林场,且将林场无偿捐赠给国家。

评学:

55年来,塞罕坝林场三代建设者在荒漠上徒手种下112万亩人工森林,将森林覆盖率提高至80%。从1棵树到112万亩,从一大片荒漠变成一大片森林,塞罕坝人让世界看到人类正在创造绿色文明的奇迹。

中国“奇迹”:

评学:

我们每个人其实也在通过不同方式贡献着一份力量:

联系自己的生活,思考:

读了牧羊人的故事之后,我们有什么样的感受?我要做一个什么样的人?

谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首