11分散系及其分类

图片预览

文档简介

年 级 高一 学 科 化学 版 本 苏教版

内容标题 分散系及其分类

编稿老师

【本讲教育信息】

一. 教学内容:

分散系及其分类

二. 教学目标

1. 知识与技能目标

(1)使学生了解分散系、液体分散系的分类,胶体及其主要性质,通过实验探究认识胶体和溶液的区别。

(2)让学生学会利用胶体的一些性质来解释生活中一些现象和解决生活中一些问题。

2. 过程与方法目标

通过实验探究,让学生学会运用实验、观察、分析实验现象等手段对分散系、胶体进行研究,从而引导学生通过观察物质、研究物质等感性认识,进而上升到理性认识。

3. 情感态度与价值观目标

让学生进一步了解化学与生活的关系,化学知识的学以致用以及从日常生活提炼化学知识。

三. 教学重点、难点

1. 分散系的分类依据

2. 胶体的制备与性质及运用

四. 教学方法

交流讨论,实验探究

五. 教学过程

〔引入〕通过回忆熟悉的知识溶液、乳浊液和悬浊液的分类标准来引入分散系的种类及分散系的有关概念。

讨论:

1. 初中时我们学习了溶液,乳浊液和悬浊液,它们是按什么标准进行分类的

2. 物质与物质之间按不同聚集状态混合有几种混合类型?

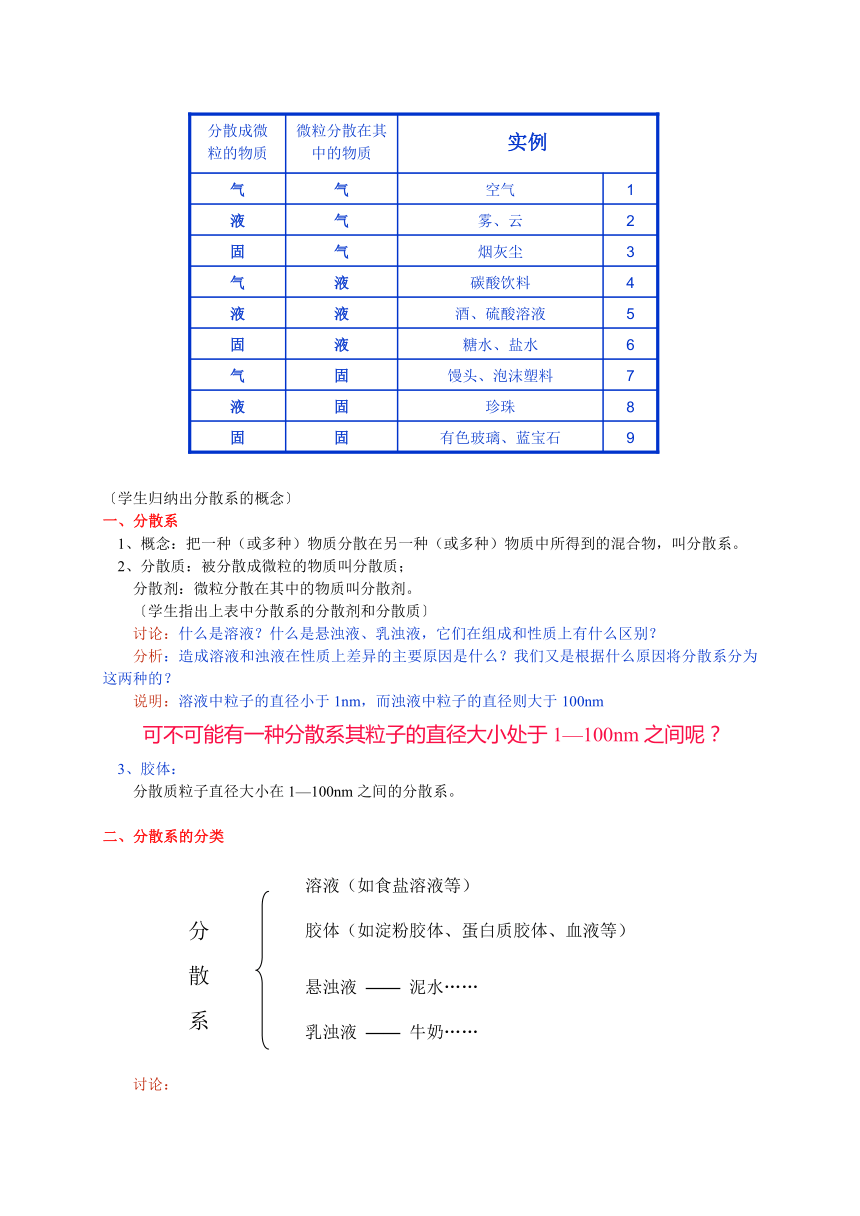

〔学生归纳总结出九种类型的混合物,分别一一举例分析〕

〔学生归纳出分散系的概念〕

一、分散系

1、概念:把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的混合物,叫分散系。

2、分散质:被分散成微粒的物质叫分散质;

分散剂:微粒分散在其中的物质叫分散剂。

〔学生指出上表中分散系的分散剂和分散质〕

讨论:什么是溶液?什么是悬浊液、乳浊液,它们在组成和性质上有什么区别?

分析:造成溶液和浊液在性质上差异的主要原因是什么?我们又是根据什么原因将分散系分为这两种的?

说明:溶液中粒子的直径小于1nm,而浊液中粒子的直径则大于100nm

可不可能有一种分散系其粒子的直径大小处于1—100nm之间呢?

3、胶体:

分散质粒子直径大小在1—100nm之间的分散系。

二、分散系的分类

讨论:

1、如何分离浊液与胶体或溶液?

2、如何分离溶液和胶体?

〔学生讨论出分离浊液与胶体或溶液的方法是过滤,提示学生滤纸孔径的大小在100nm左右,引导学生思考把滤纸的孔径缩小到1nm左右——引出半透膜,可以分离什么?〕

分离溶液和胶体的方法是:渗析

渗析:将含有溶液的胶体装入半透膜的袋中,悬挂于蒸馏水中,让溶液粒子透过半透膜进入蒸馏水中从而达到分离胶体和溶液的操作。

强调:

胶体区别于其他分散系的本质区别是:

胶体微粒的直径大小在1nm—100nm之间。

讨论:

如何鉴别胶体和溶液?

〔展示〕

澄清透明的淀粉胶体和食盐水(让学生鉴别,并说明理由)。

播放动画:丁达尔现象和原理分析

强调:

鉴别胶体和溶液的方法是: 丁达尔现象

请同学们列举生活中的你所发现的丁达尔现象。

讨论: 分析胶体的稳定性与溶液和浊液的比较。

原因:

不同的胶体吸附不同的电荷;

金属氧化物、金属氢氧化物吸附阳离子而带正电荷;

非金属氧化物、金属硫化物吸附阴离子而带负电荷。

强调:

胶粒吸附离子而带电荷,胶体本身不带电。

几种类型分散系的组成及其特征

三、胶体的分类

1、根据分散质微粒的

组成的状况分:

2、根据分散剂的状态分:

四、胶体的性质

1. 丁达尔现象:

原因:胶体粒子较大(1~100nm),对光具有散射作用,光在胶体的通路中出现一条明亮的光带。

2. 布朗运动:

原因:胶体微粒受分散剂分子不停地、无规则地撞击,形成不停的、无秩序的运动。

3. 电泳:

原因:带电的胶体微粒在电场作用下发生了定向移动。

4. 凝聚:

原因:当破坏胶体微粒原来带有相同电荷的特点时,就会使它从不容易凝聚的状态变成聚集状态而沉淀。

胶体凝聚的方法:

⑴加热

⑵加电解质溶液

⑶加带相反电荷的胶体

〔课后思考〕

1、长江三角洲的形成原因,请从化学的角度分析(提示:胶体的有关知识)

2、胶体的制备:

Fe(OH)3胶体和AgI胶体怎样制备,请查阅相关资料。

〔课后小实验〕

1、自制豆浆;

2、观察实验现象,做出分析:

(1)在豆浆中加入石膏、搅拌、静置;

(2)加入食盐、搅拌、静置;

(3)加入白糖、搅拌、静置;

(4)把豆浆加热,煮沸2-3分钟。

【模拟试题】

. Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是 ( )

A. Na2CO3是碱 B. Na2CO3是盐 C. Na2CO3是钠盐 D. Na2CO3是碳酸盐

. 下列分散系最稳定的是 ( )

A. 悬浊液 B. 乳浊液 C. 胶体 D. 溶液

. 下列分散系不能发生丁达尔现象的是 ( )

A. 豆浆 B. 牛奶 C. 蔗糖溶液 D. 烟、云、雾

. 氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是 ( )

A. 胶粒直径小于1nm B. 胶粒带正电荷

C. 胶粒作布朗运动 D. 胶粒不能通过半透膜

. 胶体区别于其它分散系的特征是 ( )

A. 胶体粒子直径在1-100nm之间 B. 胶体粒子带电荷

C. 胶体粒子不能穿过半透膜 D. 胶体粒子能够发生布朗运动

. 用半透膜把分子或离子从胶体溶液分离出来的方法是 ( )

A. 电泳 B. 电解 C. 凝聚 D. 渗析

7. 关于胶体和溶液的叙述中正确的是 ( )

A. 胶体带电荷,而溶液呈电中性

B. 胶体加入电解质可产生沉淀,而溶液不能

C. 胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系

D. 胶体能够发生丁达尔现象,而溶液则不能

纳米科技是21世纪经济发展的发动机。人们会利用纳米级(1—100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。请解答8、9两题。

8. 下列分散系与纳米级微粒在直径上具有相同数量级的是 ( )

A. 溶液 B. 胶体 C. 悬浊液 D. 乳浊液

9. 将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中不正确的是 ( )

A. 该分散系不能发生丁达尔现象 B. 该分散质颗粒能透过滤纸

C. 该分散质颗粒能透过半透膜 D. 该分散质颗粒能发生布朗运动

10. 淀粉溶液是一种胶体,并且淀粉遇到碘单质,可以出现明显的蓝色特征。现将淀粉和稀Na2SO4溶液混合,装在半透膜中,浸泡在盛蒸馏水的烧杯内,过一段时间后,取烧杯中液体进行实验,能证明半透膜完好无损的是 ( )

A. 加入BaCl2溶液产生白色沉淀 B. 加入碘水不变蓝

C. 加入BaCl2溶液产生没有白色沉淀产生 D. 加入碘水变蓝

11. 在一定条件下,某化合物X受热分解:2X=A↑+2B↑+4C↑,测得反应后生成的混合气体对H2的相对密度为11.43。则在相同条件下,X的相对分子质量是( )

A. 11.43 B. 22.86 C. 80.01 D. 160.02

12. 某氮的氧化物和一氧化碳在催化剂的作用下充分反应,生成氮气和二氧化碳。若测得氮气和二氧化碳的物质的量之比为1:2,则该氮的氧化物是( )

A. N2O B. NO C. NO2 D. N2O5

13. 对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、渗析、加热分解等。下列各组混和物的分离或提纯应采用什么方法?

(1)实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用 的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。

(2)实验室中制取的Fe(OH)3胶体中常常含有杂质Cl-离子。可用 的方法除去Fe(OH)3胶体中混有的杂质Cl-离子。

(3)除去乙醇中溶解的微量食盐可采用 的方法。

(4)粗盐中含有不溶性的泥沙、可溶性的氯化钙、氯化镁及一些硫酸盐。对粗盐中的这些杂质可采用 和 的方法除去。

(5)除去氧化钙中的碳酸钙可用 的方法。

14. 今有两瓶标签模糊不清的溶液瓶,只知道分别盛有淀粉溶液和氯化钠溶液,试用多种方法对其

鉴别。(至少两种,越多越好)

① 。

② 。

③ 。

15. 向某氯化钡溶液中,逐滴滴入密度为1.28克/ 厘米3的硫酸溶液,恰好完全反应时,过滤,测得滤液的质量恰好与原氯化钡溶液的质量相等。求硫酸溶液的质量分数和物质的量的浓度。

【试题答案】

1. A 2. D 3.BC 4. B 5.A 6. D 7. CD 8. B 9. AC 10. B 11.C 12. B

13.(1)过滤 (2)渗析 (3)蒸馏 (4)沉淀 过滤 (5)加热灼烧

14. ①有丁达尔现象的是淀粉溶液

②加AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀产生,有白色沉淀产生的是氯化钠溶液

③加热,变成黏稠(浆糊)的是淀粉溶液

15. 42.06% 5.49mol/L

内容标题 分散系及其分类

编稿老师

【本讲教育信息】

一. 教学内容:

分散系及其分类

二. 教学目标

1. 知识与技能目标

(1)使学生了解分散系、液体分散系的分类,胶体及其主要性质,通过实验探究认识胶体和溶液的区别。

(2)让学生学会利用胶体的一些性质来解释生活中一些现象和解决生活中一些问题。

2. 过程与方法目标

通过实验探究,让学生学会运用实验、观察、分析实验现象等手段对分散系、胶体进行研究,从而引导学生通过观察物质、研究物质等感性认识,进而上升到理性认识。

3. 情感态度与价值观目标

让学生进一步了解化学与生活的关系,化学知识的学以致用以及从日常生活提炼化学知识。

三. 教学重点、难点

1. 分散系的分类依据

2. 胶体的制备与性质及运用

四. 教学方法

交流讨论,实验探究

五. 教学过程

〔引入〕通过回忆熟悉的知识溶液、乳浊液和悬浊液的分类标准来引入分散系的种类及分散系的有关概念。

讨论:

1. 初中时我们学习了溶液,乳浊液和悬浊液,它们是按什么标准进行分类的

2. 物质与物质之间按不同聚集状态混合有几种混合类型?

〔学生归纳总结出九种类型的混合物,分别一一举例分析〕

〔学生归纳出分散系的概念〕

一、分散系

1、概念:把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的混合物,叫分散系。

2、分散质:被分散成微粒的物质叫分散质;

分散剂:微粒分散在其中的物质叫分散剂。

〔学生指出上表中分散系的分散剂和分散质〕

讨论:什么是溶液?什么是悬浊液、乳浊液,它们在组成和性质上有什么区别?

分析:造成溶液和浊液在性质上差异的主要原因是什么?我们又是根据什么原因将分散系分为这两种的?

说明:溶液中粒子的直径小于1nm,而浊液中粒子的直径则大于100nm

可不可能有一种分散系其粒子的直径大小处于1—100nm之间呢?

3、胶体:

分散质粒子直径大小在1—100nm之间的分散系。

二、分散系的分类

讨论:

1、如何分离浊液与胶体或溶液?

2、如何分离溶液和胶体?

〔学生讨论出分离浊液与胶体或溶液的方法是过滤,提示学生滤纸孔径的大小在100nm左右,引导学生思考把滤纸的孔径缩小到1nm左右——引出半透膜,可以分离什么?〕

分离溶液和胶体的方法是:渗析

渗析:将含有溶液的胶体装入半透膜的袋中,悬挂于蒸馏水中,让溶液粒子透过半透膜进入蒸馏水中从而达到分离胶体和溶液的操作。

强调:

胶体区别于其他分散系的本质区别是:

胶体微粒的直径大小在1nm—100nm之间。

讨论:

如何鉴别胶体和溶液?

〔展示〕

澄清透明的淀粉胶体和食盐水(让学生鉴别,并说明理由)。

播放动画:丁达尔现象和原理分析

强调:

鉴别胶体和溶液的方法是: 丁达尔现象

请同学们列举生活中的你所发现的丁达尔现象。

讨论: 分析胶体的稳定性与溶液和浊液的比较。

原因:

不同的胶体吸附不同的电荷;

金属氧化物、金属氢氧化物吸附阳离子而带正电荷;

非金属氧化物、金属硫化物吸附阴离子而带负电荷。

强调:

胶粒吸附离子而带电荷,胶体本身不带电。

几种类型分散系的组成及其特征

三、胶体的分类

1、根据分散质微粒的

组成的状况分:

2、根据分散剂的状态分:

四、胶体的性质

1. 丁达尔现象:

原因:胶体粒子较大(1~100nm),对光具有散射作用,光在胶体的通路中出现一条明亮的光带。

2. 布朗运动:

原因:胶体微粒受分散剂分子不停地、无规则地撞击,形成不停的、无秩序的运动。

3. 电泳:

原因:带电的胶体微粒在电场作用下发生了定向移动。

4. 凝聚:

原因:当破坏胶体微粒原来带有相同电荷的特点时,就会使它从不容易凝聚的状态变成聚集状态而沉淀。

胶体凝聚的方法:

⑴加热

⑵加电解质溶液

⑶加带相反电荷的胶体

〔课后思考〕

1、长江三角洲的形成原因,请从化学的角度分析(提示:胶体的有关知识)

2、胶体的制备:

Fe(OH)3胶体和AgI胶体怎样制备,请查阅相关资料。

〔课后小实验〕

1、自制豆浆;

2、观察实验现象,做出分析:

(1)在豆浆中加入石膏、搅拌、静置;

(2)加入食盐、搅拌、静置;

(3)加入白糖、搅拌、静置;

(4)把豆浆加热,煮沸2-3分钟。

【模拟试题】

. Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是 ( )

A. Na2CO3是碱 B. Na2CO3是盐 C. Na2CO3是钠盐 D. Na2CO3是碳酸盐

. 下列分散系最稳定的是 ( )

A. 悬浊液 B. 乳浊液 C. 胶体 D. 溶液

. 下列分散系不能发生丁达尔现象的是 ( )

A. 豆浆 B. 牛奶 C. 蔗糖溶液 D. 烟、云、雾

. 氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是 ( )

A. 胶粒直径小于1nm B. 胶粒带正电荷

C. 胶粒作布朗运动 D. 胶粒不能通过半透膜

. 胶体区别于其它分散系的特征是 ( )

A. 胶体粒子直径在1-100nm之间 B. 胶体粒子带电荷

C. 胶体粒子不能穿过半透膜 D. 胶体粒子能够发生布朗运动

. 用半透膜把分子或离子从胶体溶液分离出来的方法是 ( )

A. 电泳 B. 电解 C. 凝聚 D. 渗析

7. 关于胶体和溶液的叙述中正确的是 ( )

A. 胶体带电荷,而溶液呈电中性

B. 胶体加入电解质可产生沉淀,而溶液不能

C. 胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系

D. 胶体能够发生丁达尔现象,而溶液则不能

纳米科技是21世纪经济发展的发动机。人们会利用纳米级(1—100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。请解答8、9两题。

8. 下列分散系与纳米级微粒在直径上具有相同数量级的是 ( )

A. 溶液 B. 胶体 C. 悬浊液 D. 乳浊液

9. 将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中不正确的是 ( )

A. 该分散系不能发生丁达尔现象 B. 该分散质颗粒能透过滤纸

C. 该分散质颗粒能透过半透膜 D. 该分散质颗粒能发生布朗运动

10. 淀粉溶液是一种胶体,并且淀粉遇到碘单质,可以出现明显的蓝色特征。现将淀粉和稀Na2SO4溶液混合,装在半透膜中,浸泡在盛蒸馏水的烧杯内,过一段时间后,取烧杯中液体进行实验,能证明半透膜完好无损的是 ( )

A. 加入BaCl2溶液产生白色沉淀 B. 加入碘水不变蓝

C. 加入BaCl2溶液产生没有白色沉淀产生 D. 加入碘水变蓝

11. 在一定条件下,某化合物X受热分解:2X=A↑+2B↑+4C↑,测得反应后生成的混合气体对H2的相对密度为11.43。则在相同条件下,X的相对分子质量是( )

A. 11.43 B. 22.86 C. 80.01 D. 160.02

12. 某氮的氧化物和一氧化碳在催化剂的作用下充分反应,生成氮气和二氧化碳。若测得氮气和二氧化碳的物质的量之比为1:2,则该氮的氧化物是( )

A. N2O B. NO C. NO2 D. N2O5

13. 对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、渗析、加热分解等。下列各组混和物的分离或提纯应采用什么方法?

(1)实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用 的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。

(2)实验室中制取的Fe(OH)3胶体中常常含有杂质Cl-离子。可用 的方法除去Fe(OH)3胶体中混有的杂质Cl-离子。

(3)除去乙醇中溶解的微量食盐可采用 的方法。

(4)粗盐中含有不溶性的泥沙、可溶性的氯化钙、氯化镁及一些硫酸盐。对粗盐中的这些杂质可采用 和 的方法除去。

(5)除去氧化钙中的碳酸钙可用 的方法。

14. 今有两瓶标签模糊不清的溶液瓶,只知道分别盛有淀粉溶液和氯化钠溶液,试用多种方法对其

鉴别。(至少两种,越多越好)

① 。

② 。

③ 。

15. 向某氯化钡溶液中,逐滴滴入密度为1.28克/ 厘米3的硫酸溶液,恰好完全反应时,过滤,测得滤液的质量恰好与原氯化钡溶液的质量相等。求硫酸溶液的质量分数和物质的量的浓度。

【试题答案】

1. A 2. D 3.BC 4. B 5.A 6. D 7. CD 8. B 9. AC 10. B 11.C 12. B

13.(1)过滤 (2)渗析 (3)蒸馏 (4)沉淀 过滤 (5)加热灼烧

14. ①有丁达尔现象的是淀粉溶液

②加AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀产生,有白色沉淀产生的是氯化钠溶液

③加热,变成黏稠(浆糊)的是淀粉溶液

15. 42.06% 5.49mol/L