【核心素养目标】第10课 精神的三间小屋 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第10课 精神的三间小屋 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-12 09:22:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第10课 精神的三间小屋 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.读懂文章,梳理思路脉络。

2.理清层次,分析论证方法,体会本文多方设喻、正反对比的论述效果和“大中求小,以小见大”的精妙构思。

3.品味语言,把握中心观点。

4.引导学生关注自身心灵,提升精神境界。

核心素养:

文化自信:通过学习《精神的三间小屋》理解作者建构精神世界的观点,引导学生关注自身心灵,建构自己的精神空间。

语言运用:理解本文的语言风格,揣摩重要词语的含义,感受语言文字的丰富内涵。

思维能力:体会本文多方设喻、正反对比的论述效果和“大中求小,以小见大”的精妙构思。

审美创造:品味本文具有独特美学风范的语言,获得较为丰富的审美经验。

【课时安排】1课时

【教学过程】

【导入新课】

刘禹锡说“斯是陋室,惟吾德馨”,身居陋室,却道:何陋之有?可见,物质世界家徒四壁,精神世界却能富丽堂皇。

我们今天生活在丰富的物质世界里,人们关注物质上的事物远远多过了精神层面的,这就造成了物质上富有,精神上却很匮乏的现象。而真正的幸福不仅仅取决于物质上的富有,还需要精神的富足。精神的富足,可以为人生铸就一种永恒的力量。那么,人的精神如何富足起来呢?

今天我们就来学习毕淑敏的《精神的三间小屋》。

【作者简介】(结合课下注释,了解作者)

毕淑敏,女,祖籍山东,1952年生于新疆伊宁,长在北京,就读于北京外语学院附属学校。17岁赴西藏高原阿里地区当兵,在海拔五千米的高原部队服役11年。历任卫生员,军医,1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作。共发表作品200余万字,主要有中、短篇小说集《女人之约》《昆仑殇》《预约死亡》,散文集《素面朝天》《提醒幸福》《保持惊奇》等。著有《毕淑敏文集》四卷,长篇小说《红处方》。

曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国内一级作家,内科主治医师。北京师范大学文学硕士。毕淑敏真正取得全国性声誉是在短篇小说《预约死亡》发表后,这篇作品被誉为是“新体验小说”的代表作,它以作者在临终关怀医院的亲历为素材,对面对死亡的当事者及其身边人的内心进行了探索,十分精彩。

【读准字音】

【理解词语】

【理解题目】

精神的三间小屋

“小屋”比喻人类的精神空间。“精神的三间小屋”是文章的中心话题。

题目含义:这一题目比喻新颖,生动形象,令人耳目一新且吸引读者的眼球。

【新知讲解】

1.听范读(播放音频)

2.自由朗读课文,理清文章层次结构。

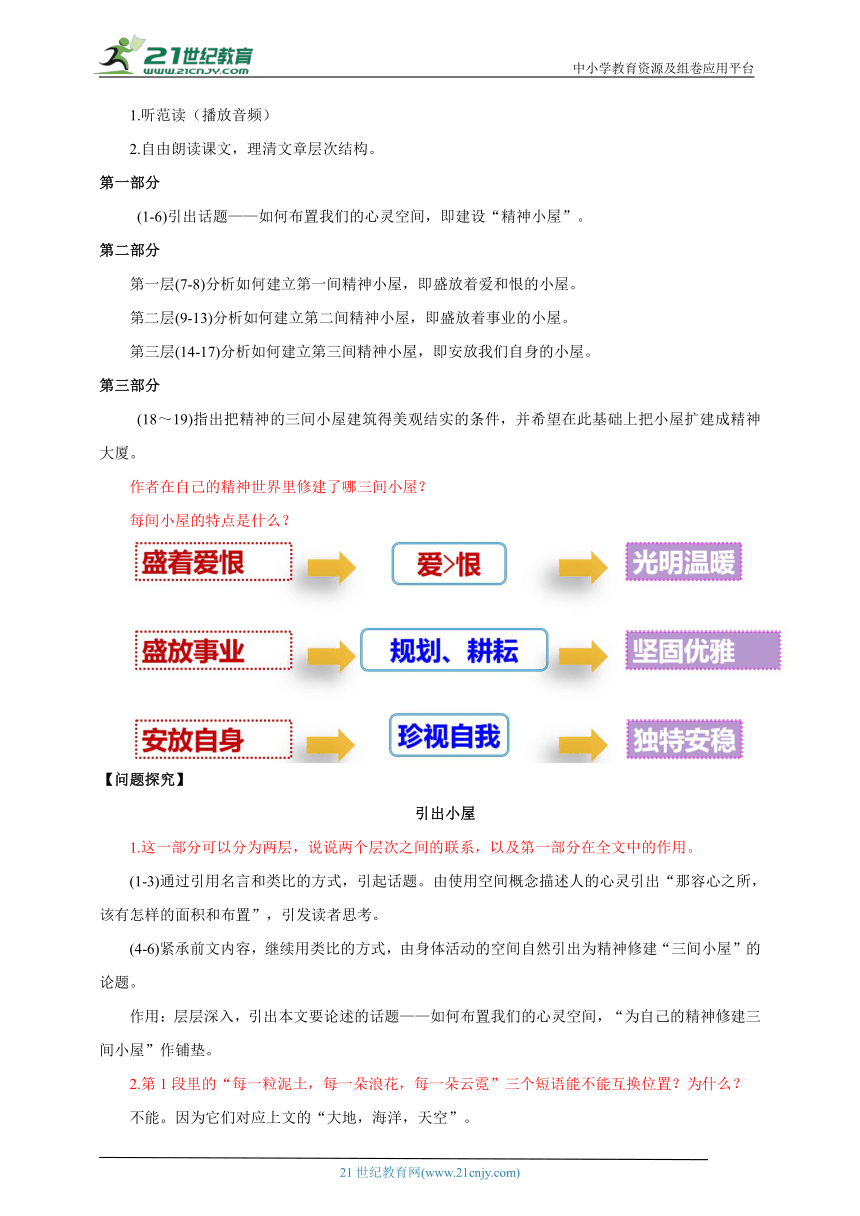

第一部分

(1-6)引出话题——如何布置我们的心灵空间,即建设“精神小屋”。

第二部分

第一层(7-8)分析如何建立第一间精神小屋,即盛放着爱和恨的小屋。

第二层(9-13)分析如何建立第二间精神小屋,即盛放着事业的小屋。

第三层(14-17)分析如何建立第三间精神小屋,即安放我们自身的小屋。

第三部分

(18~19)指出把精神的三间小屋建筑得美观结实的条件,并希望在此基础上把小屋扩建成精神大厦。

作者在自己的精神世界里修建了哪三间小屋?

每间小屋的特点是什么?

【问题探究】

引出小屋

1.这一部分可以分为两层,说说两个层次之间的联系,以及第一部分在全文中的作用。

(1-3)通过引用名言和类比的方式,引起话题。由使用空间概念描述人的心灵引出“那容心之所,该有怎样的面积和布置”,引发读者思考。

(4-6)紧承前文内容,继续用类比的方式,由身体活动的空间自然引出为精神修建“三间小屋”的论题。

作用:层层深入,引出本文要论述的话题——如何布置我们的心灵空间,“为自己的精神修建三间小屋”作铺垫。

2.第1段里的“每一粒泥土,每一朵浪花,每一朵云霓”三个短语能不能互换位置?为什么?

不能。因为它们对应上文的“大地,海洋,天空”。

走进第一间小屋

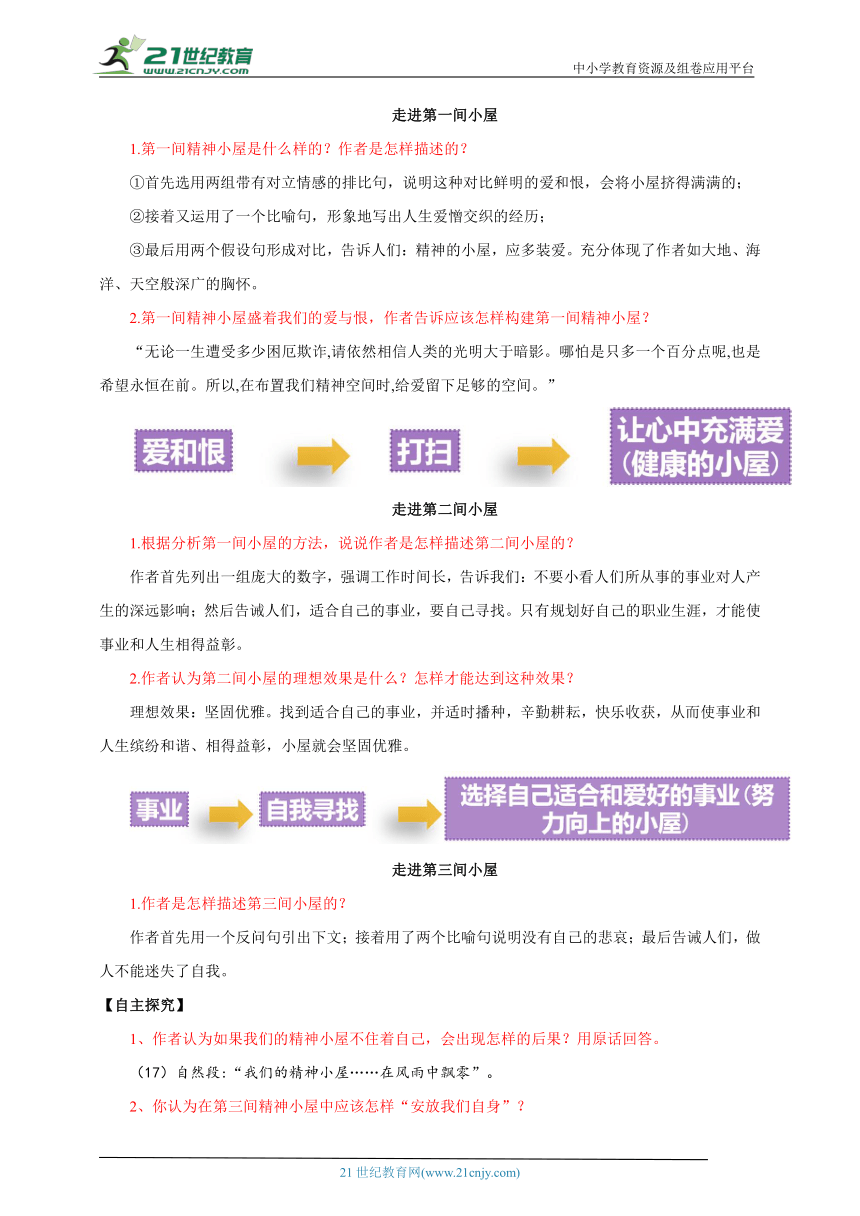

1.第一间精神小屋是什么样的?作者是怎样描述的?

①首先选用两组带有对立情感的排比句,说明这种对比鲜明的爱和恨,会将小屋挤得满满的;

②接着又运用了一个比喻句,形象地写出人生爱憎交织的经历;

③最后用两个假设句形成对比,告诉人们:精神的小屋,应多装爱。充分体现了作者如大地、海洋、天空般深广的胸怀。

2.第一间精神小屋盛着我们的爱与恨,作者告诉应该怎样构建第一间精神小屋?

“无论一生遭受多少困厄欺诈,请依然相信人类的光明大于暗影。哪怕是只多一个百分点呢,也是希望永恒在前。所以,在布置我们精神空间时,给爱留下足够的空间。”

走进第二间小屋

1.根据分析第一间小屋的方法,说说作者是怎样描述第二间小屋的?

作者首先列出一组庞大的数字,强调工作时间长,告诉我们:不要小看人们所从事的事业对人产生的深远影响;然后告诫人们,适合自己的事业,要自己寻找。只有规划好自己的职业生涯,才能使事业和人生相得益彰。

2.作者认为第二间小屋的理想效果是什么?怎样才能达到这种效果?

理想效果:坚固优雅。找到适合自己的事业,并适时播种,辛勤耕耘,快乐收获,从而使事业和人生缤纷和谐、相得益彰,小屋就会坚固优雅。

走进第三间小屋

1.作者是怎样描述第三间小屋的?

作者首先用一个反问句引出下文;接着用了两个比喻句说明没有自己的悲哀;最后告诫人们,做人不能迷失了自我。

【自主探究】

1、作者认为如果我们的精神小屋不住着自己,会出现怎样的后果?用原话回答。

(17)自然段:“我们的精神小屋……在风雨中飘零”。

2、你认为在第三间精神小屋中应该怎样“安放我们自身”?

自身——思考——拥有独立的思想(庄严、真诚的小屋)

3、有人认为三间小屋之间是并行平列关系,你同意吗?根据你的理解,谈谈“精神的三间小屋”之间的内在联系。

情感、事业、自身是密不可分的。爱恨之情,是精神的原动力,“三十功名尘与土,八千里路云和月”的岳飞,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同以及“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅,不都是在爱国情感驱使下完成宏图伟业,实现人生价值的吗?所以情感是精神的基石,事业是精神的支撑,自身则是精神的栖息地。

4、根据你的理解,谈谈“精神的三间小屋”之间的内在联系。

三间小屋是一个整体,其中盛放我们自身的小屋是根本,是心灵大厦的基础,我们只有拥有自己的主见,才能明确自己所爱和所憎恨的,才懂得什么样的事业才能带给我们真正的快乐。

三间小屋是一个整体,其中盛放我们自身的小屋是根本,是心灵大厦的基础,我们只有拥有自己的主见,才能明确自己所爱和所憎恨的,才懂得什么样的事业能带给我们真正的快乐。

是按照层层深入的顺序来写这三间小屋的。

【语句赏析】

请从修辞的角度,赏析下列语句。

“对父母的尊爱,对伴侣的情爱,对子女的疼爱,对朋友的关爱,对万物的慈爱,对生命的珍爱……对丑恶的仇恨,对污浊的厌烦,对虚伪的憎恶,对卑劣的蔑视……这些复杂对立的情感,林林总总,会将这间小屋挤得满满的,间不容发。”

赏析:这句运用了排比的修辞手法,用两组带有对立情感的排比句,具体交代第一间精神小屋内存放的情感。强调我们应该拥有一个情感丰富的精神世界。

“你的一生,经历过的所有悲欢离合、喜怒哀乐,仿佛以木石制作的古老乐器,铺陈在精神小屋的几案上,一任岁月飘逝,在某一个金戈铁马之夜,它们会无师自通,与天地呼应,铮铮作响。”

赏析:这句话运用了比喻、拟人的修辞手法,将人的一生比作“古老乐器”,生动形象地说明爱和恨都会在小屋中留下历史的印记,给人以深刻的印象。

“假若爱比恨多,小屋就光明温暖,像一座金色池塘,有红色的鲤鱼游弋,那是你的大福气。”

赏析:这句话运用比喻的修辞手法,把有爱的小屋比作“金色池塘”,生动形象地写出了爱比恨多的精神小屋的美好。增强了文字的形象性,生动性,新奇感,使文章变得文采飞扬。

“让一束圣洁的阳光,从天窗洒入。”

将“洒入”换成“射入”好吗?为什么?

不好。“洒入”采用拟人手法,写出阳光自上而下轻轻飘洒的情态,给人以温馨、舒爽的感觉,使人心灵净化。“射入”则没有轻轻飘洒的感觉,不合语境。

“假如你所从事的工作……将是怎样快活和充满创意的时光!假如你不喜欢它……针芒在身。”

这两个“假如”领起的句子运用了什么论证方法?论述了什么内容?

两个“假如”领起的句子,分别描绘了从事“喜欢的工作”和“不喜欢的工作”的两种不同的人生境况,运用了对比论证,突出了事业(工作)对一个人精神的巨大影响。

“这不但因为相宜的事业,并非像雨后的菌子一样,俯拾即是,而且因为我们对自身的认识,也是抽丝剥茧,需要水落石出的过程。”

运用比喻、拟人的手法,把找相宜的事业比作寻找雨后的菌子,说明相宜的事业并不容易找到;更进一步说明对自身的认识有一个艰难的探索过程。

【课堂总结】

【板书设计】

【课外积累】

王国维的“人生三境界”

“昨夜西风凋碧树。独上高楼, 望尽天涯路。”此第一境也。

“衣带渐宽终不悔, 为伊消得人憔悴。”此第二境也。

“众里寻他千百度。蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处。”此第三境也。

毕淑敏名言警句

1.人生没有意义,但你要为之确立一个意义。——毕淑敏

2.人生总是有灾难。其实大多数人早已练就了对灾难的从容,我们只是还没有学会灾难间隙的快活。我们太多注重了自己警觉苦难,我们太忽视提醒幸福。请从此注意幸福!幸福也需要提醒吗?——毕淑敏《提醒幸福》

3.我们可以不美丽,但我们健康。我们可以不伟大,但我们庄严。我们可以不完满,但我们努力。我们可以不永恒,但我们真诚。——毕淑敏《精神的三间小屋》

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第10课 精神的三间小屋 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.读懂文章,梳理思路脉络。

2.理清层次,分析论证方法,体会本文多方设喻、正反对比的论述效果和“大中求小,以小见大”的精妙构思。

3.品味语言,把握中心观点。

4.引导学生关注自身心灵,提升精神境界。

核心素养:

文化自信:通过学习《精神的三间小屋》理解作者建构精神世界的观点,引导学生关注自身心灵,建构自己的精神空间。

语言运用:理解本文的语言风格,揣摩重要词语的含义,感受语言文字的丰富内涵。

思维能力:体会本文多方设喻、正反对比的论述效果和“大中求小,以小见大”的精妙构思。

审美创造:品味本文具有独特美学风范的语言,获得较为丰富的审美经验。

【课时安排】1课时

【教学过程】

【导入新课】

刘禹锡说“斯是陋室,惟吾德馨”,身居陋室,却道:何陋之有?可见,物质世界家徒四壁,精神世界却能富丽堂皇。

我们今天生活在丰富的物质世界里,人们关注物质上的事物远远多过了精神层面的,这就造成了物质上富有,精神上却很匮乏的现象。而真正的幸福不仅仅取决于物质上的富有,还需要精神的富足。精神的富足,可以为人生铸就一种永恒的力量。那么,人的精神如何富足起来呢?

今天我们就来学习毕淑敏的《精神的三间小屋》。

【作者简介】(结合课下注释,了解作者)

毕淑敏,女,祖籍山东,1952年生于新疆伊宁,长在北京,就读于北京外语学院附属学校。17岁赴西藏高原阿里地区当兵,在海拔五千米的高原部队服役11年。历任卫生员,军医,1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作。共发表作品200余万字,主要有中、短篇小说集《女人之约》《昆仑殇》《预约死亡》,散文集《素面朝天》《提醒幸福》《保持惊奇》等。著有《毕淑敏文集》四卷,长篇小说《红处方》。

曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国内一级作家,内科主治医师。北京师范大学文学硕士。毕淑敏真正取得全国性声誉是在短篇小说《预约死亡》发表后,这篇作品被誉为是“新体验小说”的代表作,它以作者在临终关怀医院的亲历为素材,对面对死亡的当事者及其身边人的内心进行了探索,十分精彩。

【读准字音】

【理解词语】

【理解题目】

精神的三间小屋

“小屋”比喻人类的精神空间。“精神的三间小屋”是文章的中心话题。

题目含义:这一题目比喻新颖,生动形象,令人耳目一新且吸引读者的眼球。

【新知讲解】

1.听范读(播放音频)

2.自由朗读课文,理清文章层次结构。

第一部分

(1-6)引出话题——如何布置我们的心灵空间,即建设“精神小屋”。

第二部分

第一层(7-8)分析如何建立第一间精神小屋,即盛放着爱和恨的小屋。

第二层(9-13)分析如何建立第二间精神小屋,即盛放着事业的小屋。

第三层(14-17)分析如何建立第三间精神小屋,即安放我们自身的小屋。

第三部分

(18~19)指出把精神的三间小屋建筑得美观结实的条件,并希望在此基础上把小屋扩建成精神大厦。

作者在自己的精神世界里修建了哪三间小屋?

每间小屋的特点是什么?

【问题探究】

引出小屋

1.这一部分可以分为两层,说说两个层次之间的联系,以及第一部分在全文中的作用。

(1-3)通过引用名言和类比的方式,引起话题。由使用空间概念描述人的心灵引出“那容心之所,该有怎样的面积和布置”,引发读者思考。

(4-6)紧承前文内容,继续用类比的方式,由身体活动的空间自然引出为精神修建“三间小屋”的论题。

作用:层层深入,引出本文要论述的话题——如何布置我们的心灵空间,“为自己的精神修建三间小屋”作铺垫。

2.第1段里的“每一粒泥土,每一朵浪花,每一朵云霓”三个短语能不能互换位置?为什么?

不能。因为它们对应上文的“大地,海洋,天空”。

走进第一间小屋

1.第一间精神小屋是什么样的?作者是怎样描述的?

①首先选用两组带有对立情感的排比句,说明这种对比鲜明的爱和恨,会将小屋挤得满满的;

②接着又运用了一个比喻句,形象地写出人生爱憎交织的经历;

③最后用两个假设句形成对比,告诉人们:精神的小屋,应多装爱。充分体现了作者如大地、海洋、天空般深广的胸怀。

2.第一间精神小屋盛着我们的爱与恨,作者告诉应该怎样构建第一间精神小屋?

“无论一生遭受多少困厄欺诈,请依然相信人类的光明大于暗影。哪怕是只多一个百分点呢,也是希望永恒在前。所以,在布置我们精神空间时,给爱留下足够的空间。”

走进第二间小屋

1.根据分析第一间小屋的方法,说说作者是怎样描述第二间小屋的?

作者首先列出一组庞大的数字,强调工作时间长,告诉我们:不要小看人们所从事的事业对人产生的深远影响;然后告诫人们,适合自己的事业,要自己寻找。只有规划好自己的职业生涯,才能使事业和人生相得益彰。

2.作者认为第二间小屋的理想效果是什么?怎样才能达到这种效果?

理想效果:坚固优雅。找到适合自己的事业,并适时播种,辛勤耕耘,快乐收获,从而使事业和人生缤纷和谐、相得益彰,小屋就会坚固优雅。

走进第三间小屋

1.作者是怎样描述第三间小屋的?

作者首先用一个反问句引出下文;接着用了两个比喻句说明没有自己的悲哀;最后告诫人们,做人不能迷失了自我。

【自主探究】

1、作者认为如果我们的精神小屋不住着自己,会出现怎样的后果?用原话回答。

(17)自然段:“我们的精神小屋……在风雨中飘零”。

2、你认为在第三间精神小屋中应该怎样“安放我们自身”?

自身——思考——拥有独立的思想(庄严、真诚的小屋)

3、有人认为三间小屋之间是并行平列关系,你同意吗?根据你的理解,谈谈“精神的三间小屋”之间的内在联系。

情感、事业、自身是密不可分的。爱恨之情,是精神的原动力,“三十功名尘与土,八千里路云和月”的岳飞,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同以及“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅,不都是在爱国情感驱使下完成宏图伟业,实现人生价值的吗?所以情感是精神的基石,事业是精神的支撑,自身则是精神的栖息地。

4、根据你的理解,谈谈“精神的三间小屋”之间的内在联系。

三间小屋是一个整体,其中盛放我们自身的小屋是根本,是心灵大厦的基础,我们只有拥有自己的主见,才能明确自己所爱和所憎恨的,才懂得什么样的事业才能带给我们真正的快乐。

三间小屋是一个整体,其中盛放我们自身的小屋是根本,是心灵大厦的基础,我们只有拥有自己的主见,才能明确自己所爱和所憎恨的,才懂得什么样的事业能带给我们真正的快乐。

是按照层层深入的顺序来写这三间小屋的。

【语句赏析】

请从修辞的角度,赏析下列语句。

“对父母的尊爱,对伴侣的情爱,对子女的疼爱,对朋友的关爱,对万物的慈爱,对生命的珍爱……对丑恶的仇恨,对污浊的厌烦,对虚伪的憎恶,对卑劣的蔑视……这些复杂对立的情感,林林总总,会将这间小屋挤得满满的,间不容发。”

赏析:这句运用了排比的修辞手法,用两组带有对立情感的排比句,具体交代第一间精神小屋内存放的情感。强调我们应该拥有一个情感丰富的精神世界。

“你的一生,经历过的所有悲欢离合、喜怒哀乐,仿佛以木石制作的古老乐器,铺陈在精神小屋的几案上,一任岁月飘逝,在某一个金戈铁马之夜,它们会无师自通,与天地呼应,铮铮作响。”

赏析:这句话运用了比喻、拟人的修辞手法,将人的一生比作“古老乐器”,生动形象地说明爱和恨都会在小屋中留下历史的印记,给人以深刻的印象。

“假若爱比恨多,小屋就光明温暖,像一座金色池塘,有红色的鲤鱼游弋,那是你的大福气。”

赏析:这句话运用比喻的修辞手法,把有爱的小屋比作“金色池塘”,生动形象地写出了爱比恨多的精神小屋的美好。增强了文字的形象性,生动性,新奇感,使文章变得文采飞扬。

“让一束圣洁的阳光,从天窗洒入。”

将“洒入”换成“射入”好吗?为什么?

不好。“洒入”采用拟人手法,写出阳光自上而下轻轻飘洒的情态,给人以温馨、舒爽的感觉,使人心灵净化。“射入”则没有轻轻飘洒的感觉,不合语境。

“假如你所从事的工作……将是怎样快活和充满创意的时光!假如你不喜欢它……针芒在身。”

这两个“假如”领起的句子运用了什么论证方法?论述了什么内容?

两个“假如”领起的句子,分别描绘了从事“喜欢的工作”和“不喜欢的工作”的两种不同的人生境况,运用了对比论证,突出了事业(工作)对一个人精神的巨大影响。

“这不但因为相宜的事业,并非像雨后的菌子一样,俯拾即是,而且因为我们对自身的认识,也是抽丝剥茧,需要水落石出的过程。”

运用比喻、拟人的手法,把找相宜的事业比作寻找雨后的菌子,说明相宜的事业并不容易找到;更进一步说明对自身的认识有一个艰难的探索过程。

【课堂总结】

【板书设计】

【课外积累】

王国维的“人生三境界”

“昨夜西风凋碧树。独上高楼, 望尽天涯路。”此第一境也。

“衣带渐宽终不悔, 为伊消得人憔悴。”此第二境也。

“众里寻他千百度。蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处。”此第三境也。

毕淑敏名言警句

1.人生没有意义,但你要为之确立一个意义。——毕淑敏

2.人生总是有灾难。其实大多数人早已练就了对灾难的从容,我们只是还没有学会灾难间隙的快活。我们太多注重了自己警觉苦难,我们太忽视提醒幸福。请从此注意幸福!幸福也需要提醒吗?——毕淑敏《提醒幸福》

3.我们可以不美丽,但我们健康。我们可以不伟大,但我们庄严。我们可以不完满,但我们努力。我们可以不永恒,但我们真诚。——毕淑敏《精神的三间小屋》

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)