专题十一 从焚书坑儒到儒学独尊——秦汉时期的思想文化 - 2023年高考历史总复习系统性针对性精品课件(共24张PPT)(人教版)

文档属性

| 名称 | 专题十一 从焚书坑儒到儒学独尊——秦汉时期的思想文化 - 2023年高考历史总复习系统性针对性精品课件(共24张PPT)(人教版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-05 14:36:06 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

专题十一 从焚书坑儒到独尊儒术

—秦汉时期的思想文化

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(一)秦朝的“焚书坑儒”

1.根源:封建君主专制的强化。

2.内容:

①凡私人所藏儒家经典,交官府销毁;

②以古非今者灭族;

③严禁私学,以吏为师。

④为妖言以乱黥首

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(一)秦朝的“焚书坑儒”

3.实质:是思想文化专制的措施,反映了专制主义的本质。

4.评价:

(1)维护专制,有利于政权的巩固;

(2)灭学之祸、否定先秦思想文化;

(3)文化浩劫、儒学发展进入低潮。

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

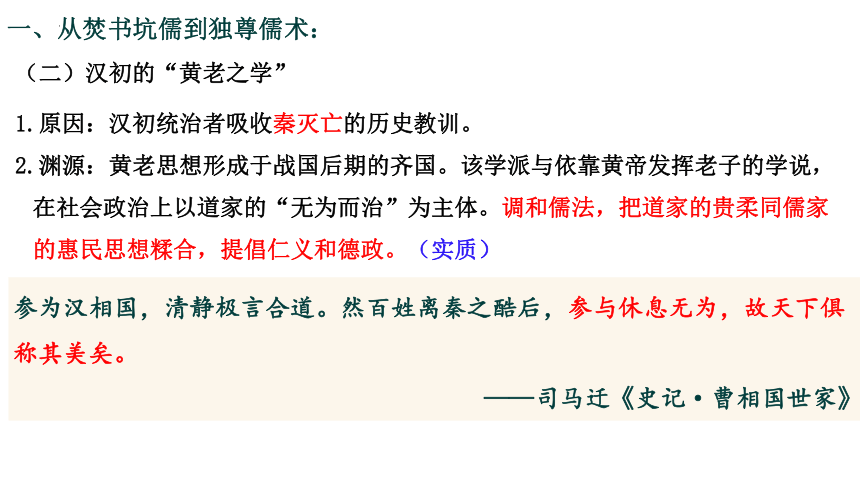

(二)汉初的“黄老之学”

1.原因:汉初统治者吸收秦灭亡的历史教训。

2.渊源:黄老思想形成于战国后期的齐国。该学派与依靠黄帝发挥老子的学说,在社会政治上以道家的“无为而治”为主体。调和儒法,把道家的贵柔同儒家的惠民思想糅合,提倡仁义和德政。(实质)

参为汉相国,清静极言合道。然百姓离秦之酷后,参与休息无为,故天下俱称其美矣。

——司马迁《史记·曹相国世家》

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

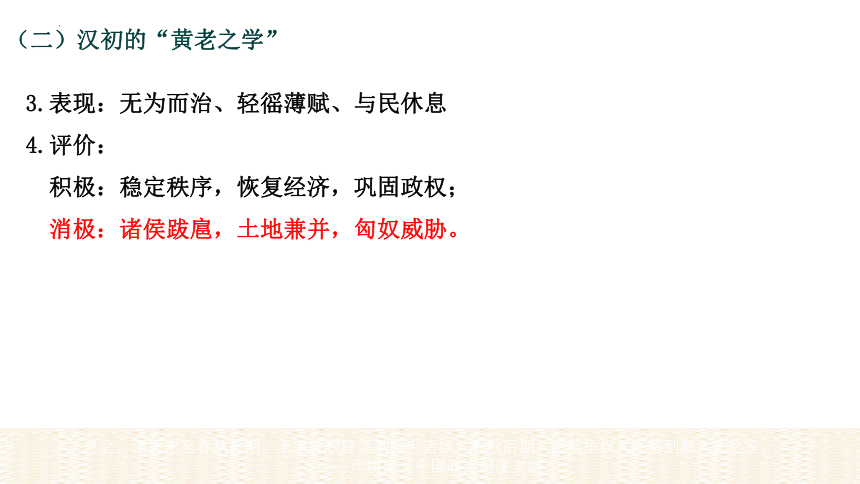

(二)汉初的“黄老之学”

3.表现:无为而治、轻徭薄赋、与民休息

4.评价:

积极:稳定秩序,恢复经济,巩固政权;

消极:诸侯跋扈,土地兼并,匈奴威胁。

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

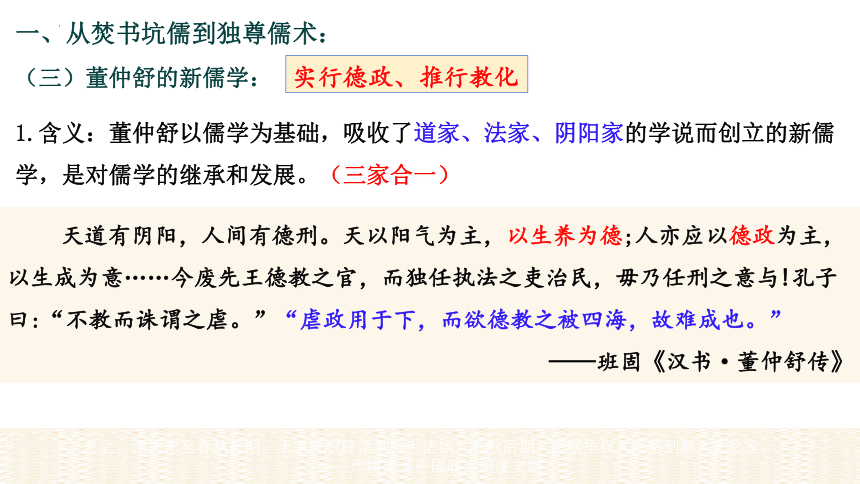

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(三)董仲舒的新儒学:

1.含义:董仲舒以儒学为基础,吸收了道家、法家、阴阳家的学说而创立的新儒学,是对儒学的继承和发展。(三家合一)

天道有阴阳,人间有德刑。天以阳气为主,以生养为德;人亦应以德政为主,以生成为意……今废先王德教之官,而独任执法之吏治民,毋乃任刑之意与!孔子曰:“不教而诛谓之虐。”“虐政用于下,而欲德教之被四海,故难成也。”

——班固《汉书·董仲舒传》

实行德政、推行教化

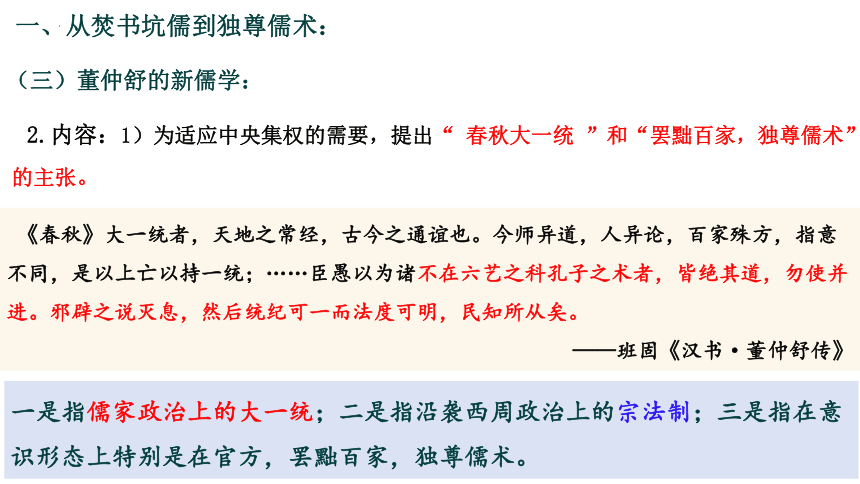

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

2.内容:1)为适应中央集权的需要,提出“ 春秋大一统 ”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——班固《汉书·董仲舒传》

一是指儒家政治上的大一统;二是指沿袭西周政治上的宗法制;三是指在意识形态上特别是在官方,罢黜百家,独尊儒术。

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

2.内容:

(2)为加强君权,宣扬“君权神授”。提出了“ 天人合一 ”和“天人感应”学说

王者承天意以从事。……受命之君,天意之所予也。故号为“天子”者。

——董仲舒《春秋繁露》

臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。 ——班固《汉书·董仲舒传》

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

2.内容:

(3)为维护统治秩序提出“三纲五常”。

天为君而覆露之,地为臣而持载之;阳为夫而生之,阴为妇而助之;春为父而生之,夏为子而养之;王道之三纲可求于天。

──董仲舒《春秋繁露》

夫仁、谊、礼、智、信五常之道,王者所当修饬也,五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。

──班固《汉书·董仲舒传》

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

3.特点:

(三)董仲舒的新儒学:

(1)兼采各家思想,外儒内法(三家合一);

(2)儒学实现官方化和神学化;

(3)继承发展儒家的民本思想;

(4)维护皇权的绝对性为目的;

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

4.汉代新儒学对先秦儒学的继承与发展:

(1)继承:

①大一统:孔子强调正名、礼乐征伐自天子出等;

②民本思想:“仁政”“礼”“为政以德”“民本”;

③道德修养:五常(仁义礼智信)

(2)发展:

①思想专制:罢黜百家独尊儒术、屈民而伸君(法家);

②神化皇权:天人感应、君权神授(阴阳家);

③无为而治:以无为而治思想阐释三纲和治国之道等(黄老道家)

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

4.汉代新儒学对先秦儒学的继承与发展:

(3)与先秦儒学的区别:

①从思想内涵来看,汉代的新儒学将阴阳家、黄老之学、法家思想纳入自己的思想体系,发展与改造了先秦儒学。

②先秦儒学批判暴政而致力于建立理想化的社会秩序;汉代儒学承认现实社会政治秩序的合理性(如皇权专制),即从批判时政转为维护现实统治。

③先秦儒学是为统治者提供统治方法的政治和伦理学说;而汉代的新儒学是一套官方统治思想,它以维护皇权的绝对性为目的,被确立为中央王朝的统治思想。

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

5.汉代儒学对古代治国理念的影响:

(1)“王道”:儒家推崇“人治”,即治国时偏重人的作用,强调道德教化,实行仁政,带有民本色彩。当国家稳定,走上正常运行轨道后,以儒家思想治国,即所谓“王道”。

(2)“霸道”:法家提倡“法治”,即强调严刑峻法的作用,主张用法令来统一人们的思想和行为,建立君主专制的中央集权国家,即所谓“霸道”。

(3)“帝道”:道家主张“无为而治”,即不要把自己的意志强加给社会,要顺应时势和民心,休养生息,以恢复和发展生产。道家的“无为”政治即所谓“帝道”。

(三)董仲舒的新儒学:

6.先秦到秦汉思想变化规律:

(三)董仲舒的新儒学:

(1)由纯粹的思想发展成统治工具:即由开创之初的思想学术的研究,经过董仲舒的发展,成为统治阶级的思想工具。

(2)由“民本”发展成“君本”:即由“以人为本”发展成“以君为本”,讨论的核心问题逐渐转向君主的政治统治。由批判君主暴政宣扬仁政,逐渐转向承认现存的统治秩序。

(3)从人道到天道。董仲舒认为“为人者天也,人之为人本于天。天亦人之曾祖父也”。明确指出了“人本于天”,天为“人之曾祖父”。他把天地、阴阳、四时和五行都封建人伦化,他“首推阴阳”,把阴阳五行说纳入了儒家学说,这可以说是董仲舒新儒学区别于先秦儒学的主要特色之一,甚至是天的核心性质。

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

1.儒学成为正统的原因:

(1)形势需要:汉武帝时期,西汉国力强盛,但也面临着一系列新的社会问题,如土地兼并、商贾膨胀、匈奴威胁、王国问题等。汉初的“无为”思想已不再适应新形势的需要,统治政策急需从“无为”向“有为”转变。

(2)与时俱进:董仲舒适应时代的变化和形势的需要,对儒学进行了改造。“大一统”思想有利于凝聚人心和国家统一;“天人感应”和“君权神授”的主张给封建皇权披上了神圣的外衣,有利于加强君主专制。

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

2.儒学成为正统的措施:

(1)思想上:汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家、独尊儒术”

(2)政治上:重用文人儒士参政

(3)教育上:

五经成为官方教科书,儒学垄断教育;

中央办太学,凭读书入仕;

地方设郡学,扩大儒学民间影响

(四)汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术”:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

3.儒学成为正统的影响:

(四)汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术”

对政治秩序 有利于巩固中央集权的“大一统”局面。

对民族精神 思想统一于儒学,儒学逐渐成为中华民族的独特精神。

对学术文化 结束了各派学术思想平等竞争的局面。

对主流思想 儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,

对法律 以儒入法,法律的制定和案件的审判深受儒家思想影响。

对教育 儒学垄断教育,从中央到地方形成系统的国家教育体系

对社会 “三纲五常”成为个人修养的价值标准,深刻影响着人们的社会生活。

一、儒学的困境与发展

1.儒学发展的困境:

(1)国家分裂、社会动荡,儒学遭到质疑;

(2)佛教和道教的发展冲击儒学;

(佛教西汉时传到西域,东汉传到中原)

(道教形成于东汉后期,南朝时期进一步发展)

(3)儒学理论本身缺陷;

(西汉以来,今文经与谶纬神学结合,趋向神秘化和迂腐繁琐)

(东汉以来,今文经与古文经的争论,儒学独尊地位发生动摇)

一、儒学的困境与发展

2、儒学新发展:玄学

①背景:政治混乱,知识分子为了避祸,兴起清谈风气。

②内容:研究易经、老子、庄子三部书,合称“三玄”。(儒道结合)

③行式:清谈(一种抛开现实、崇尚玄理的谈论)

④影响:有助于士人个性解放(积极);忽视礼教,崇尚玄虚,逃避现实的消极人生观。

一、佛教的本土化

1.佛教的传入及发展:

佛教自西汉末年、东汉初年传入中国,经历三国、两晋、南北朝时期的酝酿和发展,到隋唐时期达到鼎盛。

唐代独特的人文社会环境为佛教发展提供了契机,佛教很快风靡于社会各个阶级,渗透到社会各个领域。发挥了重要的影响。

◎佛教传播路线图

◎白马寺

一、佛教的本土化

3.佛教本土化的表现:

(1)佛教的教义与儒家文化进行融合;(慧远)

(2)翻译佛经时删改教义以适应中国传统文化;(家庭伦理)

(3)改造出现新的教义。(佛教的心性论)

(4)佛教逐渐世俗化。(观音菩萨的形象)

在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。

——2019年全国Ⅲ卷·25

★ 魏晋南北朝统治阶级对佛教的扶持;

★ 动荡和战乱时代,佛教宣扬的来生幸福给予人民精神寄托;

★ 寺院占有大量土地,僧尼不入户籍,可逃避赋役,破产农民大量投身寺院,形成独立的寺院经济;

★ 佛教为了适应中国而进行自我改造。

佛道传播,儒学出现危机(原因)

佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。

一、佛教的本土化

4.佛教的传播隋唐时期社会的影响

(1)政治上,宗教信仰成为统一的历史条件

(2)经济上,佛教的盛行催生寺院经济的出现。(本质上是自然经济)

(3)思想文化上,儒学不断吸收佛教、道教思想的精华,有了新的发展。

(4)对外交流上,玄奘西行、鉴真东渡密切了对外关系。

(5)文学艺术上,佛教盛行,促使石窟艺术的大规模兴起。

儒、佛、道三家的相互影响和融合

三教合一

道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本;

佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。

儒家的政治伦理思想和道家哲学(思辨)思想有机地结合在一起;

隋唐时期,儒学发展进入三教合一时期

专题十一 从焚书坑儒到独尊儒术

—秦汉时期的思想文化

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(一)秦朝的“焚书坑儒”

1.根源:封建君主专制的强化。

2.内容:

①凡私人所藏儒家经典,交官府销毁;

②以古非今者灭族;

③严禁私学,以吏为师。

④为妖言以乱黥首

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(一)秦朝的“焚书坑儒”

3.实质:是思想文化专制的措施,反映了专制主义的本质。

4.评价:

(1)维护专制,有利于政权的巩固;

(2)灭学之祸、否定先秦思想文化;

(3)文化浩劫、儒学发展进入低潮。

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(二)汉初的“黄老之学”

1.原因:汉初统治者吸收秦灭亡的历史教训。

2.渊源:黄老思想形成于战国后期的齐国。该学派与依靠黄帝发挥老子的学说,在社会政治上以道家的“无为而治”为主体。调和儒法,把道家的贵柔同儒家的惠民思想糅合,提倡仁义和德政。(实质)

参为汉相国,清静极言合道。然百姓离秦之酷后,参与休息无为,故天下俱称其美矣。

——司马迁《史记·曹相国世家》

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

(二)汉初的“黄老之学”

3.表现:无为而治、轻徭薄赋、与民休息

4.评价:

积极:稳定秩序,恢复经济,巩固政权;

消极:诸侯跋扈,土地兼并,匈奴威胁。

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

(三)董仲舒的新儒学:

1.含义:董仲舒以儒学为基础,吸收了道家、法家、阴阳家的学说而创立的新儒学,是对儒学的继承和发展。(三家合一)

天道有阴阳,人间有德刑。天以阳气为主,以生养为德;人亦应以德政为主,以生成为意……今废先王德教之官,而独任执法之吏治民,毋乃任刑之意与!孔子曰:“不教而诛谓之虐。”“虐政用于下,而欲德教之被四海,故难成也。”

——班固《汉书·董仲舒传》

实行德政、推行教化

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

2.内容:1)为适应中央集权的需要,提出“ 春秋大一统 ”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——班固《汉书·董仲舒传》

一是指儒家政治上的大一统;二是指沿袭西周政治上的宗法制;三是指在意识形态上特别是在官方,罢黜百家,独尊儒术。

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

2.内容:

(2)为加强君权,宣扬“君权神授”。提出了“ 天人合一 ”和“天人感应”学说

王者承天意以从事。……受命之君,天意之所予也。故号为“天子”者。

——董仲舒《春秋繁露》

臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。 ——班固《汉书·董仲舒传》

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

2.内容:

(3)为维护统治秩序提出“三纲五常”。

天为君而覆露之,地为臣而持载之;阳为夫而生之,阴为妇而助之;春为父而生之,夏为子而养之;王道之三纲可求于天。

──董仲舒《春秋繁露》

夫仁、谊、礼、智、信五常之道,王者所当修饬也,五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。

──班固《汉书·董仲舒传》

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

一、从焚书坑儒到独尊儒术:

3.特点:

(三)董仲舒的新儒学:

(1)兼采各家思想,外儒内法(三家合一);

(2)儒学实现官方化和神学化;

(3)继承发展儒家的民本思想;

(4)维护皇权的绝对性为目的;

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

4.汉代新儒学对先秦儒学的继承与发展:

(1)继承:

①大一统:孔子强调正名、礼乐征伐自天子出等;

②民本思想:“仁政”“礼”“为政以德”“民本”;

③道德修养:五常(仁义礼智信)

(2)发展:

①思想专制:罢黜百家独尊儒术、屈民而伸君(法家);

②神化皇权:天人感应、君权神授(阴阳家);

③无为而治:以无为而治思想阐释三纲和治国之道等(黄老道家)

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

4.汉代新儒学对先秦儒学的继承与发展:

(3)与先秦儒学的区别:

①从思想内涵来看,汉代的新儒学将阴阳家、黄老之学、法家思想纳入自己的思想体系,发展与改造了先秦儒学。

②先秦儒学批判暴政而致力于建立理想化的社会秩序;汉代儒学承认现实社会政治秩序的合理性(如皇权专制),即从批判时政转为维护现实统治。

③先秦儒学是为统治者提供统治方法的政治和伦理学说;而汉代的新儒学是一套官方统治思想,它以维护皇权的绝对性为目的,被确立为中央王朝的统治思想。

(三)董仲舒的新儒学:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

5.汉代儒学对古代治国理念的影响:

(1)“王道”:儒家推崇“人治”,即治国时偏重人的作用,强调道德教化,实行仁政,带有民本色彩。当国家稳定,走上正常运行轨道后,以儒家思想治国,即所谓“王道”。

(2)“霸道”:法家提倡“法治”,即强调严刑峻法的作用,主张用法令来统一人们的思想和行为,建立君主专制的中央集权国家,即所谓“霸道”。

(3)“帝道”:道家主张“无为而治”,即不要把自己的意志强加给社会,要顺应时势和民心,休养生息,以恢复和发展生产。道家的“无为”政治即所谓“帝道”。

(三)董仲舒的新儒学:

6.先秦到秦汉思想变化规律:

(三)董仲舒的新儒学:

(1)由纯粹的思想发展成统治工具:即由开创之初的思想学术的研究,经过董仲舒的发展,成为统治阶级的思想工具。

(2)由“民本”发展成“君本”:即由“以人为本”发展成“以君为本”,讨论的核心问题逐渐转向君主的政治统治。由批判君主暴政宣扬仁政,逐渐转向承认现存的统治秩序。

(3)从人道到天道。董仲舒认为“为人者天也,人之为人本于天。天亦人之曾祖父也”。明确指出了“人本于天”,天为“人之曾祖父”。他把天地、阴阳、四时和五行都封建人伦化,他“首推阴阳”,把阴阳五行说纳入了儒家学说,这可以说是董仲舒新儒学区别于先秦儒学的主要特色之一,甚至是天的核心性质。

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

1.儒学成为正统的原因:

(1)形势需要:汉武帝时期,西汉国力强盛,但也面临着一系列新的社会问题,如土地兼并、商贾膨胀、匈奴威胁、王国问题等。汉初的“无为”思想已不再适应新形势的需要,统治政策急需从“无为”向“有为”转变。

(2)与时俱进:董仲舒适应时代的变化和形势的需要,对儒学进行了改造。“大一统”思想有利于凝聚人心和国家统一;“天人感应”和“君权神授”的主张给封建皇权披上了神圣的外衣,有利于加强君主专制。

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

2.儒学成为正统的措施:

(1)思想上:汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家、独尊儒术”

(2)政治上:重用文人儒士参政

(3)教育上:

五经成为官方教科书,儒学垄断教育;

中央办太学,凭读书入仕;

地方设郡学,扩大儒学民间影响

(四)汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术”:

总之,西周末至春秋前期,王室政权降落到强大诸侯;春秋后期,诸侯争权又降落到卿大夫之家。

——严耕望《中国政治制度史纲

3.儒学成为正统的影响:

(四)汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术”

对政治秩序 有利于巩固中央集权的“大一统”局面。

对民族精神 思想统一于儒学,儒学逐渐成为中华民族的独特精神。

对学术文化 结束了各派学术思想平等竞争的局面。

对主流思想 儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,

对法律 以儒入法,法律的制定和案件的审判深受儒家思想影响。

对教育 儒学垄断教育,从中央到地方形成系统的国家教育体系

对社会 “三纲五常”成为个人修养的价值标准,深刻影响着人们的社会生活。

一、儒学的困境与发展

1.儒学发展的困境:

(1)国家分裂、社会动荡,儒学遭到质疑;

(2)佛教和道教的发展冲击儒学;

(佛教西汉时传到西域,东汉传到中原)

(道教形成于东汉后期,南朝时期进一步发展)

(3)儒学理论本身缺陷;

(西汉以来,今文经与谶纬神学结合,趋向神秘化和迂腐繁琐)

(东汉以来,今文经与古文经的争论,儒学独尊地位发生动摇)

一、儒学的困境与发展

2、儒学新发展:玄学

①背景:政治混乱,知识分子为了避祸,兴起清谈风气。

②内容:研究易经、老子、庄子三部书,合称“三玄”。(儒道结合)

③行式:清谈(一种抛开现实、崇尚玄理的谈论)

④影响:有助于士人个性解放(积极);忽视礼教,崇尚玄虚,逃避现实的消极人生观。

一、佛教的本土化

1.佛教的传入及发展:

佛教自西汉末年、东汉初年传入中国,经历三国、两晋、南北朝时期的酝酿和发展,到隋唐时期达到鼎盛。

唐代独特的人文社会环境为佛教发展提供了契机,佛教很快风靡于社会各个阶级,渗透到社会各个领域。发挥了重要的影响。

◎佛教传播路线图

◎白马寺

一、佛教的本土化

3.佛教本土化的表现:

(1)佛教的教义与儒家文化进行融合;(慧远)

(2)翻译佛经时删改教义以适应中国传统文化;(家庭伦理)

(3)改造出现新的教义。(佛教的心性论)

(4)佛教逐渐世俗化。(观音菩萨的形象)

在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。

——2019年全国Ⅲ卷·25

★ 魏晋南北朝统治阶级对佛教的扶持;

★ 动荡和战乱时代,佛教宣扬的来生幸福给予人民精神寄托;

★ 寺院占有大量土地,僧尼不入户籍,可逃避赋役,破产农民大量投身寺院,形成独立的寺院经济;

★ 佛教为了适应中国而进行自我改造。

佛道传播,儒学出现危机(原因)

佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。

一、佛教的本土化

4.佛教的传播隋唐时期社会的影响

(1)政治上,宗教信仰成为统一的历史条件

(2)经济上,佛教的盛行催生寺院经济的出现。(本质上是自然经济)

(3)思想文化上,儒学不断吸收佛教、道教思想的精华,有了新的发展。

(4)对外交流上,玄奘西行、鉴真东渡密切了对外关系。

(5)文学艺术上,佛教盛行,促使石窟艺术的大规模兴起。

儒、佛、道三家的相互影响和融合

三教合一

道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本;

佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。

儒家的政治伦理思想和道家哲学(思辨)思想有机地结合在一起;

隋唐时期,儒学发展进入三教合一时期

同课章节目录