高中历史统编版(2019)选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往课件(共22张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

中国古代的

民族关系与对外交往

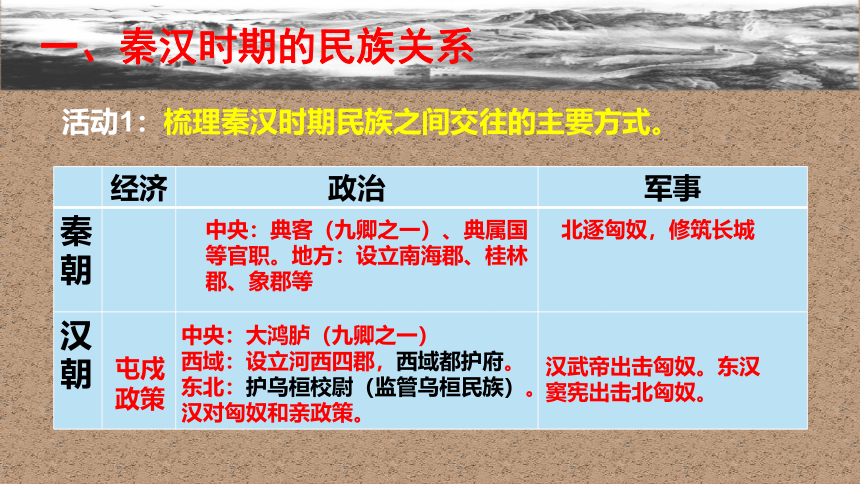

一、秦汉时期的民族关系

经济 政治 军事

秦朝

汉朝

中央:典客(九卿之一)、典属国等官职。地方:设立南海郡、桂林郡、象郡等

北逐匈奴,修筑长城

汉武帝出击匈奴。东汉窦宪出击北匈奴。

中央:大鸿胪(九卿之一)

西域:设立河西四郡,西域都护府。东北:护乌桓校尉(监管乌桓民族)。

汉对匈奴和亲政策。

活动1:梳理秦汉时期民族之间交往的主要方式。

屯戍政策

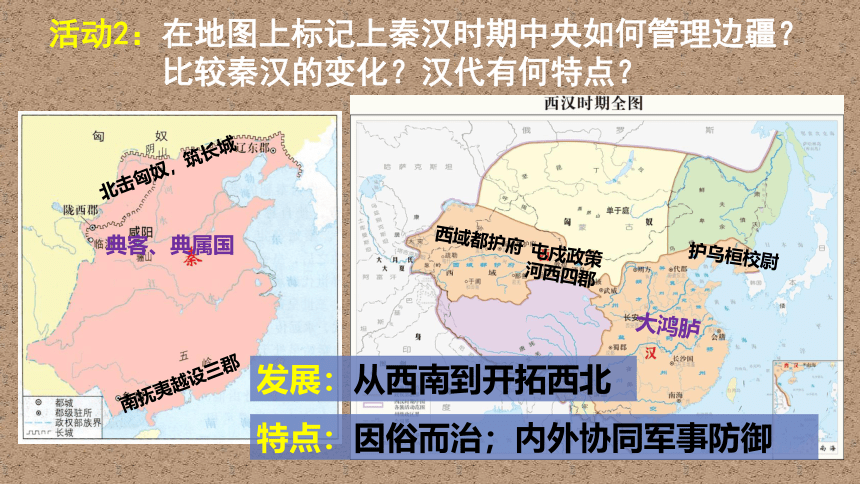

活动2:在地图上标记上秦汉时期中央如何管理边疆?

比较秦汉的变化?汉代有何特点?

西域都护府

河西四郡

屯戍政策

护乌桓校尉

大鸿胪

北击匈奴,筑长城

南抚夷越设三郡

典客、典属国

发展:从西南到开拓西北

特点:因俗而治;内外协同军事防御

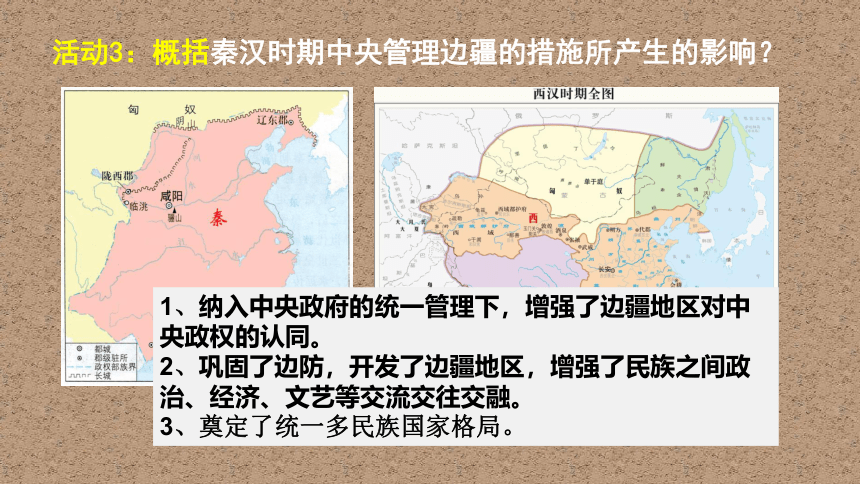

活动3:概括秦汉时期中央管理边疆的措施所产生的影响?

1、纳入中央政府的统一管理下,增强了边疆地区对中央政权的认同。

2、巩固了边防,开发了边疆地区,增强了民族之间政治、经济、文艺等交流交往交融。

3、奠定了统一多民族国家格局。

材料 汉文帝时," (晁错言) 令远方之卒守塞,一岁而更,不知胡人之能,不如选常居者,家室田作,且以备之。……上从其言,募民徙塞下"。 ——《汉书·爰盎晁错传》

武帝元狩四年 (公元前119年),卫青、霍去病大破匈奴,在西域屯田,设置屯田校尉进行管理。

【补充】屯田 戍边政策

利用戍卒或农民、商人垦殖荒地。 汉以后历代政府沿用此措施取得军饷和税粮。有军屯、民屯、商屯之分。戍边汉代农民的徭役之一。

思考2:汉代屯田戍边政策的作用?

解决了军粮问题,促进了边疆社会经济的发展,而且维护了国家的统一,巩固了祖国西北边防。有利于民族之间交流交往交融。

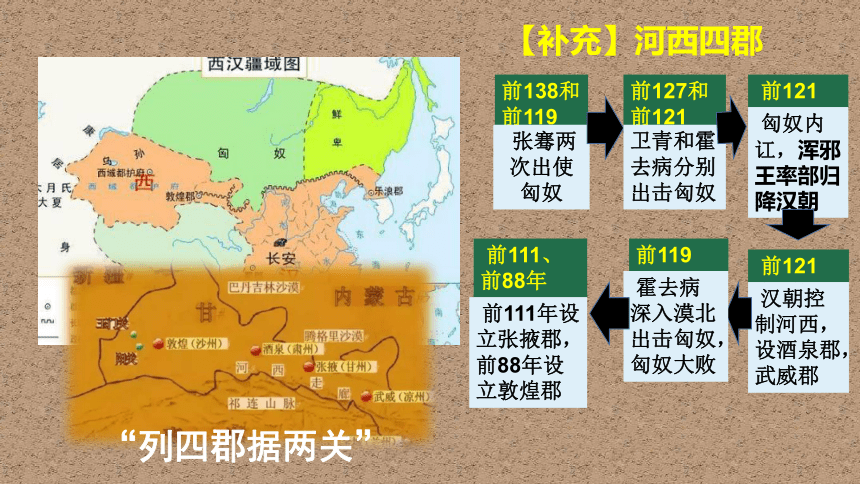

【补充】河西四郡

前138和前119

张骞两次出使匈奴

前127和 前121

卫青和霍去病分别出击匈奴

前121

匈奴内讧,浑邪王率部归降汉朝

前121

汉朝控制河西,设酒泉郡,武威郡

前119

霍去病深入漠北出击匈奴,匈奴大败

前111、前88年

前111年设立张掖郡,前88年设立敦煌郡

“列四郡据两关”

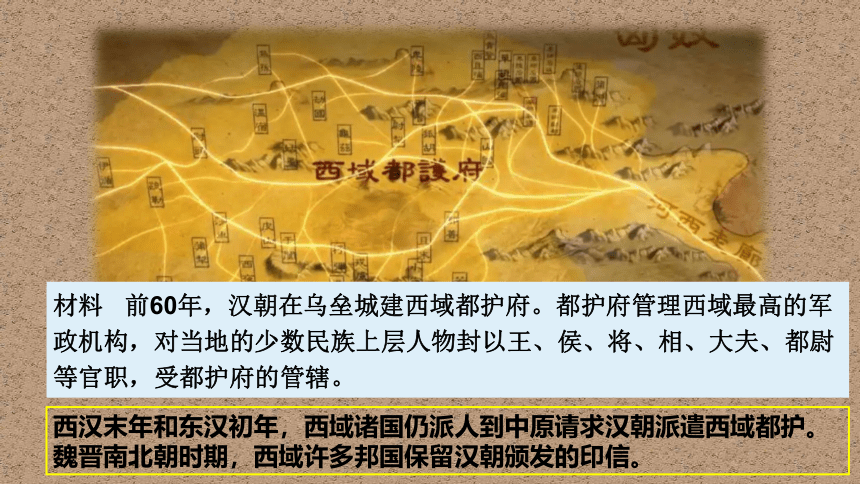

材料 前60年,汉朝在乌垒城建西域都护府。都护府管理西域最高的军政机构,对当地的少数民族上层人物封以王、侯、将、相、大夫、都尉等官职,受都护府的管辖。

西汉末年和东汉初年,西域诸国仍派人到中原请求汉朝派遣西域都护。魏晋南北朝时期,西域许多邦国保留汉朝颁发的印信。

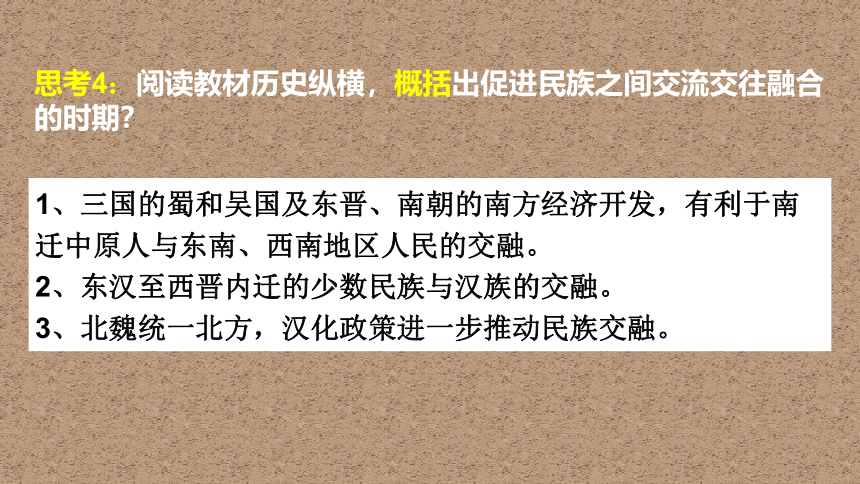

思考4:阅读教材历史纵横,概括出促进民族之间交流交往融合的时期?

1、三国的蜀和吴国及东晋、南朝的南方经济开发,有利于南迁中原人与东南、西南地区人民的交融。

2、东汉至西晋内迁的少数民族与汉族的交融。

3、北魏统一北方,汉化政策进一步推动民族交融。

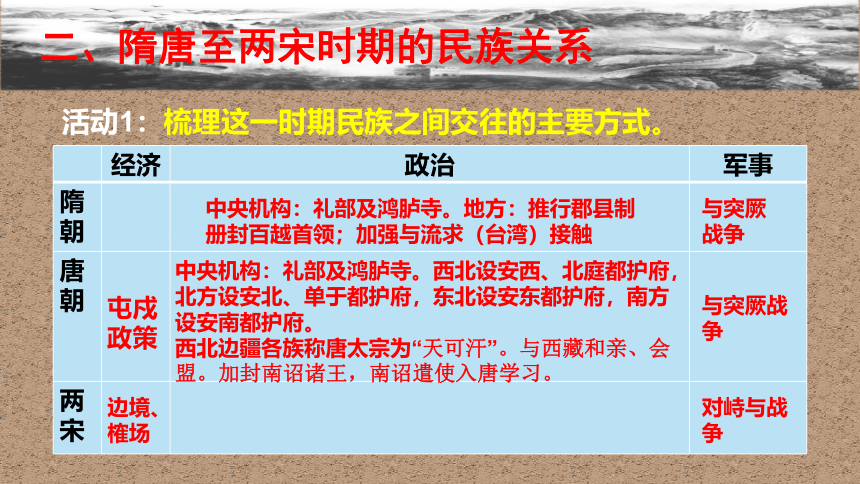

二、隋唐至两宋时期的民族关系

经济 政治 军事

隋朝

唐朝

两宋

中央机构:礼部及鸿胪寺。地方:推行郡县制

册封百越首领;加强与流求(台湾)接触

与突厥战争

与突厥战争

中央机构:礼部及鸿胪寺。西北设安西、北庭都护府,北方设安北、单于都护府,东北设安东都护府,南方设安南都护府。

西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。与西藏和亲、会盟。加封南诏诸王,南诏遣使入唐学习。

活动1:梳理这一时期民族之间交往的主要方式。

屯戍政策

对峙与战争

边境、榷场

活动2:在地图上标记上唐朝前期中央如何管理边疆?

有何特点?

安南都护府

礼部

鸿胪寺

大都护府

都督府

羁縻州

开明政策:少数民族在接受中央管辖前提下享有较大自治权。

特点:

因俗而治;

边疆管理制度更加完善;

军事防御与教化并重;

天可汗

边境重地设置节度使

五代十国时期,中原与周边少数民族不断往来。

【补充】唐后期民族关系

1、多民族政权并立。2、民族融合是历史主流。

3、民族矛盾突出。4、封建制度的拓展。

思考3:两宋的民族关系的特点是什么?

辽朝的职官分为南、北面官。西夏的制度基本模仿北宋,中央机构除了汉式官称外,同时有一套蕃号官称。金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持一套女真族的管理系统,叫作猛安谋克制。——纲要上

朝代 民族政策 治边制度

中央 地方

元朝

明朝

清朝 册封达赖和班禅为达赖喇嘛和班禅额尔德尼,在青海、西藏地区设办事大臣,在西南沿袭土司制度,后实行改土归流。

在岭北、东北、云南等设行省,西藏受中央宣慰司管辖。

实行汉法与明显的差别对待,招抚西藏当地领袖。

设“九边”,东北设都司、卫、所(军事制度),西北设卫,西南设土司,敕封西藏僧俗为“法王”。设羁縻都司等。

活动1:梳理这一时期的民族政策与治理边疆的制度。

满蒙联姻,军事、册封

宣政院

增设提督四夷司

理藩院

修建长城军事防御蒙古、女真族,招抚边疆当地领袖。

三、元明清时期的民族关系

思考2:与隋唐相比,元朝边疆地区治理的变化是什么?反映了

什么?

间接的

因俗而治

行省制

直接的

行政统治

中央强化对边疆的治理,边疆与内地逐渐一致化。

思考3:明朝军事防御的长城,为什么不能完全阻隔长城内外的交流?

历史上中原与北方游牧民族之间经贸、文化交流一直持续。明朝在边镇开放马市,与蒙古、女真族开展贸易。

思考4:明朝治边的特点是什么?

军事防御控制与招纳羁縻并用

思考5:明清对历代治边的特点是什么?

修长城,设九边

都司

马市

册封法王

茶马互市

土司制

礼部

鸿胪寺

提督四夷馆

因地制宜、因俗而治。

秦汉时期:奠定统一多民族国家

隋唐时期:发展统一多民族国家

元明清时期:巩固统一多民族国家

总结: 中国古代各民族以哪些方式交往交流交融

(1) 如汉朝向北方大量移民;魏晋时期“五胡”的内迁。

(2) 如秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的战争;

(3) 如唐朝与回纥之间互派使节,明朝在边境与蒙古、女真开展贸易。

(4) 如北魏孝文帝改革

(5) 如西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻。

(6) 如唐朝与吐蕃的“长庆会盟”,北宋与辽朝的“澶渊之盟”。

(7) 如唐朝册封南诏王,明朝册封僧俗领袖,清朝册封达赖班禅。

(8) 如秦朝设立南海三郡;西汉设西域都护。

移民或民族迁徙

民族战争

友好交往

政治改革

和亲与联姻

会盟与和议

进行册封

羁縻政策(主要指设置机构)

1、稳定边疆社会秩序,巩固了国家统一;

2、加强了内地与边疆的经济文化交流;

3、推动了少数民族地区的发展;

4、促进了民族融合,有利于统一多民族国家的巩固和发展;

5、为后世制定民族政策提供借鉴。

先秦时期

秦汉

时期

隋唐时期

宋元时期

明清时期

1、概括中国古代的对外交往的特点(趋势、路线、内容、形式)

四、中国古代的对外交往

1、交往形式以和平为主

2、海路并行,由陆路为主转向海路为主

3、对外贸易与文化交流同步进行

4、由开放逐渐走向封闭

陆路:和睦四邻

海路:接轨世界

中华文明

多元通和

1、朝贡贸易

(1)存在时间:自公元前3世纪——19世纪末期。

(2)地理范围:东亚、东北亚、东南亚和中亚地区的,以中国为中心(3)主要目的:传播中国文化,宣扬国威,厚往薄来。

明清时期中国的对外关系发生重大转变

《职贡图》唐朝画家阎立本所作

清朝乾隆时期英国使节来华

开放包容

与时俱进

保守封闭

落伍世界

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国的沿海活动日益频繁。清朝初期指定四处对外通商口岸,后仅保留广州一处,并规定有官府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易事务。外商在广州的活动及其与中国商民的交往,都受到严格约束。民间船只出海贸易,更在严禁之列。 ——纲要上

2、海禁政策

从“中国”到“世界”:多元文明的底色

中国的中国

亚洲的中国

世界的中国

多元民族 汇聚一体

多元文明 辐射发展

制度一体 经济互利 胡汉互鉴 民心聚合

中国古代的

民族关系与对外交往

一、秦汉时期的民族关系

经济 政治 军事

秦朝

汉朝

中央:典客(九卿之一)、典属国等官职。地方:设立南海郡、桂林郡、象郡等

北逐匈奴,修筑长城

汉武帝出击匈奴。东汉窦宪出击北匈奴。

中央:大鸿胪(九卿之一)

西域:设立河西四郡,西域都护府。东北:护乌桓校尉(监管乌桓民族)。

汉对匈奴和亲政策。

活动1:梳理秦汉时期民族之间交往的主要方式。

屯戍政策

活动2:在地图上标记上秦汉时期中央如何管理边疆?

比较秦汉的变化?汉代有何特点?

西域都护府

河西四郡

屯戍政策

护乌桓校尉

大鸿胪

北击匈奴,筑长城

南抚夷越设三郡

典客、典属国

发展:从西南到开拓西北

特点:因俗而治;内外协同军事防御

活动3:概括秦汉时期中央管理边疆的措施所产生的影响?

1、纳入中央政府的统一管理下,增强了边疆地区对中央政权的认同。

2、巩固了边防,开发了边疆地区,增强了民族之间政治、经济、文艺等交流交往交融。

3、奠定了统一多民族国家格局。

材料 汉文帝时," (晁错言) 令远方之卒守塞,一岁而更,不知胡人之能,不如选常居者,家室田作,且以备之。……上从其言,募民徙塞下"。 ——《汉书·爰盎晁错传》

武帝元狩四年 (公元前119年),卫青、霍去病大破匈奴,在西域屯田,设置屯田校尉进行管理。

【补充】屯田 戍边政策

利用戍卒或农民、商人垦殖荒地。 汉以后历代政府沿用此措施取得军饷和税粮。有军屯、民屯、商屯之分。戍边汉代农民的徭役之一。

思考2:汉代屯田戍边政策的作用?

解决了军粮问题,促进了边疆社会经济的发展,而且维护了国家的统一,巩固了祖国西北边防。有利于民族之间交流交往交融。

【补充】河西四郡

前138和前119

张骞两次出使匈奴

前127和 前121

卫青和霍去病分别出击匈奴

前121

匈奴内讧,浑邪王率部归降汉朝

前121

汉朝控制河西,设酒泉郡,武威郡

前119

霍去病深入漠北出击匈奴,匈奴大败

前111、前88年

前111年设立张掖郡,前88年设立敦煌郡

“列四郡据两关”

材料 前60年,汉朝在乌垒城建西域都护府。都护府管理西域最高的军政机构,对当地的少数民族上层人物封以王、侯、将、相、大夫、都尉等官职,受都护府的管辖。

西汉末年和东汉初年,西域诸国仍派人到中原请求汉朝派遣西域都护。魏晋南北朝时期,西域许多邦国保留汉朝颁发的印信。

思考4:阅读教材历史纵横,概括出促进民族之间交流交往融合的时期?

1、三国的蜀和吴国及东晋、南朝的南方经济开发,有利于南迁中原人与东南、西南地区人民的交融。

2、东汉至西晋内迁的少数民族与汉族的交融。

3、北魏统一北方,汉化政策进一步推动民族交融。

二、隋唐至两宋时期的民族关系

经济 政治 军事

隋朝

唐朝

两宋

中央机构:礼部及鸿胪寺。地方:推行郡县制

册封百越首领;加强与流求(台湾)接触

与突厥战争

与突厥战争

中央机构:礼部及鸿胪寺。西北设安西、北庭都护府,北方设安北、单于都护府,东北设安东都护府,南方设安南都护府。

西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。与西藏和亲、会盟。加封南诏诸王,南诏遣使入唐学习。

活动1:梳理这一时期民族之间交往的主要方式。

屯戍政策

对峙与战争

边境、榷场

活动2:在地图上标记上唐朝前期中央如何管理边疆?

有何特点?

安南都护府

礼部

鸿胪寺

大都护府

都督府

羁縻州

开明政策:少数民族在接受中央管辖前提下享有较大自治权。

特点:

因俗而治;

边疆管理制度更加完善;

军事防御与教化并重;

天可汗

边境重地设置节度使

五代十国时期,中原与周边少数民族不断往来。

【补充】唐后期民族关系

1、多民族政权并立。2、民族融合是历史主流。

3、民族矛盾突出。4、封建制度的拓展。

思考3:两宋的民族关系的特点是什么?

辽朝的职官分为南、北面官。西夏的制度基本模仿北宋,中央机构除了汉式官称外,同时有一套蕃号官称。金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持一套女真族的管理系统,叫作猛安谋克制。——纲要上

朝代 民族政策 治边制度

中央 地方

元朝

明朝

清朝 册封达赖和班禅为达赖喇嘛和班禅额尔德尼,在青海、西藏地区设办事大臣,在西南沿袭土司制度,后实行改土归流。

在岭北、东北、云南等设行省,西藏受中央宣慰司管辖。

实行汉法与明显的差别对待,招抚西藏当地领袖。

设“九边”,东北设都司、卫、所(军事制度),西北设卫,西南设土司,敕封西藏僧俗为“法王”。设羁縻都司等。

活动1:梳理这一时期的民族政策与治理边疆的制度。

满蒙联姻,军事、册封

宣政院

增设提督四夷司

理藩院

修建长城军事防御蒙古、女真族,招抚边疆当地领袖。

三、元明清时期的民族关系

思考2:与隋唐相比,元朝边疆地区治理的变化是什么?反映了

什么?

间接的

因俗而治

行省制

直接的

行政统治

中央强化对边疆的治理,边疆与内地逐渐一致化。

思考3:明朝军事防御的长城,为什么不能完全阻隔长城内外的交流?

历史上中原与北方游牧民族之间经贸、文化交流一直持续。明朝在边镇开放马市,与蒙古、女真族开展贸易。

思考4:明朝治边的特点是什么?

军事防御控制与招纳羁縻并用

思考5:明清对历代治边的特点是什么?

修长城,设九边

都司

马市

册封法王

茶马互市

土司制

礼部

鸿胪寺

提督四夷馆

因地制宜、因俗而治。

秦汉时期:奠定统一多民族国家

隋唐时期:发展统一多民族国家

元明清时期:巩固统一多民族国家

总结: 中国古代各民族以哪些方式交往交流交融

(1) 如汉朝向北方大量移民;魏晋时期“五胡”的内迁。

(2) 如秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的战争;

(3) 如唐朝与回纥之间互派使节,明朝在边境与蒙古、女真开展贸易。

(4) 如北魏孝文帝改革

(5) 如西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻。

(6) 如唐朝与吐蕃的“长庆会盟”,北宋与辽朝的“澶渊之盟”。

(7) 如唐朝册封南诏王,明朝册封僧俗领袖,清朝册封达赖班禅。

(8) 如秦朝设立南海三郡;西汉设西域都护。

移民或民族迁徙

民族战争

友好交往

政治改革

和亲与联姻

会盟与和议

进行册封

羁縻政策(主要指设置机构)

1、稳定边疆社会秩序,巩固了国家统一;

2、加强了内地与边疆的经济文化交流;

3、推动了少数民族地区的发展;

4、促进了民族融合,有利于统一多民族国家的巩固和发展;

5、为后世制定民族政策提供借鉴。

先秦时期

秦汉

时期

隋唐时期

宋元时期

明清时期

1、概括中国古代的对外交往的特点(趋势、路线、内容、形式)

四、中国古代的对外交往

1、交往形式以和平为主

2、海路并行,由陆路为主转向海路为主

3、对外贸易与文化交流同步进行

4、由开放逐渐走向封闭

陆路:和睦四邻

海路:接轨世界

中华文明

多元通和

1、朝贡贸易

(1)存在时间:自公元前3世纪——19世纪末期。

(2)地理范围:东亚、东北亚、东南亚和中亚地区的,以中国为中心(3)主要目的:传播中国文化,宣扬国威,厚往薄来。

明清时期中国的对外关系发生重大转变

《职贡图》唐朝画家阎立本所作

清朝乾隆时期英国使节来华

开放包容

与时俱进

保守封闭

落伍世界

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国的沿海活动日益频繁。清朝初期指定四处对外通商口岸,后仅保留广州一处,并规定有官府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易事务。外商在广州的活动及其与中国商民的交往,都受到严格约束。民间船只出海贸易,更在严禁之列。 ——纲要上

2、海禁政策

从“中国”到“世界”:多元文明的底色

中国的中国

亚洲的中国

世界的中国

多元民族 汇聚一体

多元文明 辐射发展

制度一体 经济互利 胡汉互鉴 民心聚合

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理