高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第7课隋唐制度的变化与创新 课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第7课隋唐制度的变化与创新 课件(共35张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-05 20:08:21 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

隋唐制度的变化与创新

第7课

某一制度之创立,绝不是凭空忽然的创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也绝不是无端忽然的消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影,渐渐在变质。

—钱穆《中国历代政治得失》

课标解读:通过了解概括三国两晋南北朝至隋唐的选官制度、中央官制、赋税制度的演变等重要史实,认识隋唐时期的制度变化与创新。

战国

两汉

九品中正

魏晋

科举制

察举制

军功爵制

世卿世禄

西周

隋唐

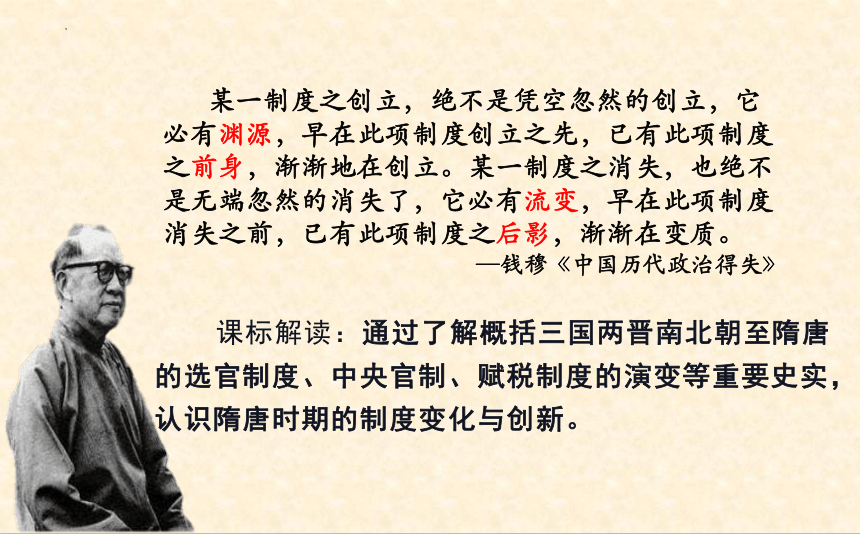

三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。 ——苏轼《论养士》

一、选官制度——总览

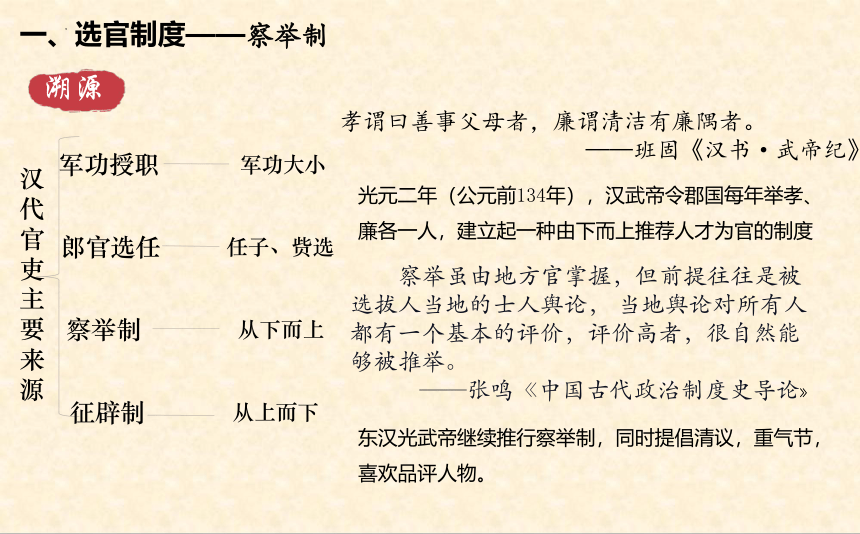

汉代官吏主要来源

军功授职

郎官选任

察举制

征辟制

军功大小

任子、赀选

从下而上

从上而下

孝谓曰善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。

——班固《汉书·武帝纪》

光元二年(公元前134年),汉武帝令郡国每年举孝、廉各一人,建立起一种由下而上推荐人才为官的制度

东汉光武帝继续推行察举制,同时提倡清议,重气节,喜欢品评人物。

察举虽由地方官掌握,但前提往往是被选拔人当地的士人舆论, 当地舆论对所有人都有一个基本的评价,评价高者,很自然能够被推举。

——张鸣《中国古代政治制度史导论》

溯源

一、选官制度——察举制

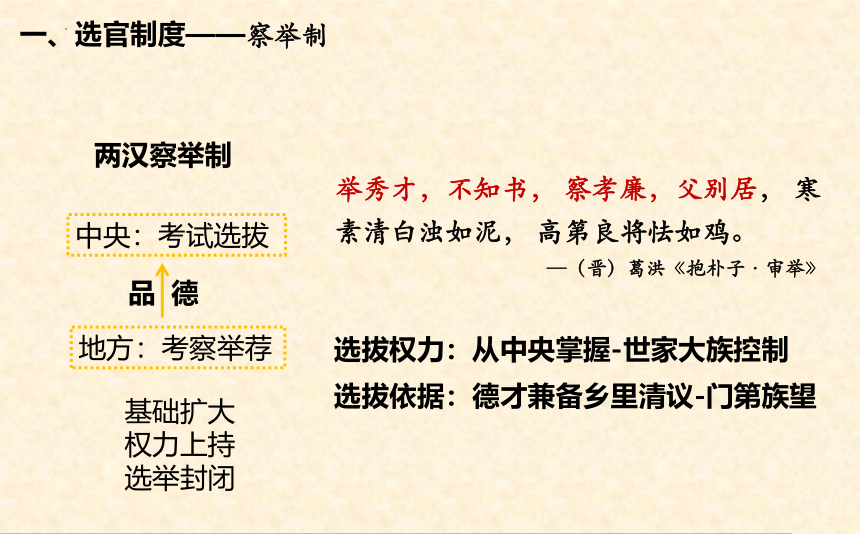

地方:考察举荐

中央:考试选拔

品 德

两汉察举制

选拔权力:从中央掌握-世家大族控制

选拔依据:德才兼备乡里清议-门第族望

举秀才,不知书, 察孝廉,父别居, 寒素清白浊如泥, 高第良将怯如鸡。

—(晋)葛洪《抱朴子·审举》

基础扩大

权力上持

选举封闭

一、选官制度——察举制

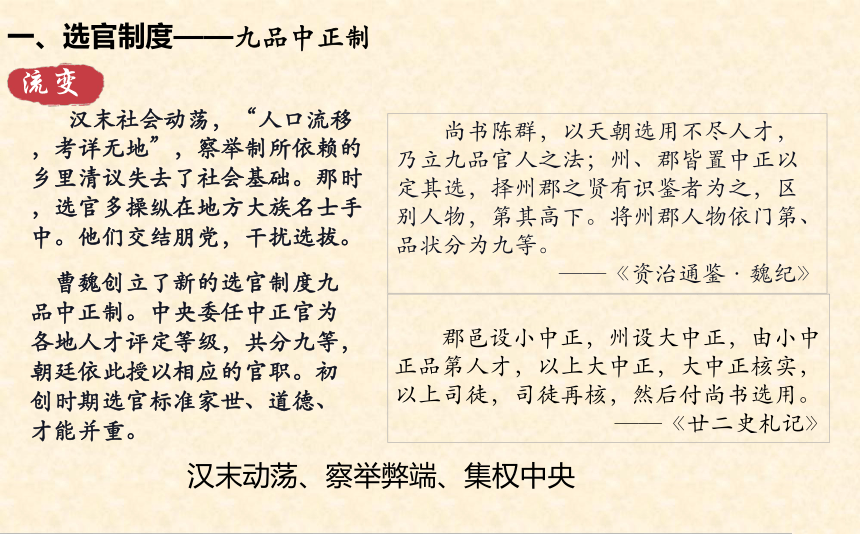

汉末动荡、察举弊端、集权中央

汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。那时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,干扰选拔。

曹魏创立了新的选官制度九品中正制。中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。初创时期选官标准家世、道德、才能并重。

流变

尚书陈群,以天朝选用不尽人才,乃立九品官人之法;州、郡皆置中正以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。将州郡人物依门第、品状分为九等。

——《资治通鉴·魏纪》

郡邑设小中正,州设大中正,由小中正品第人才,以上大中正,大中正核实,以上司徒,司徒再核,然后付尚书选用。 ——《廿二史札记》

一、选官制度——九品中正制

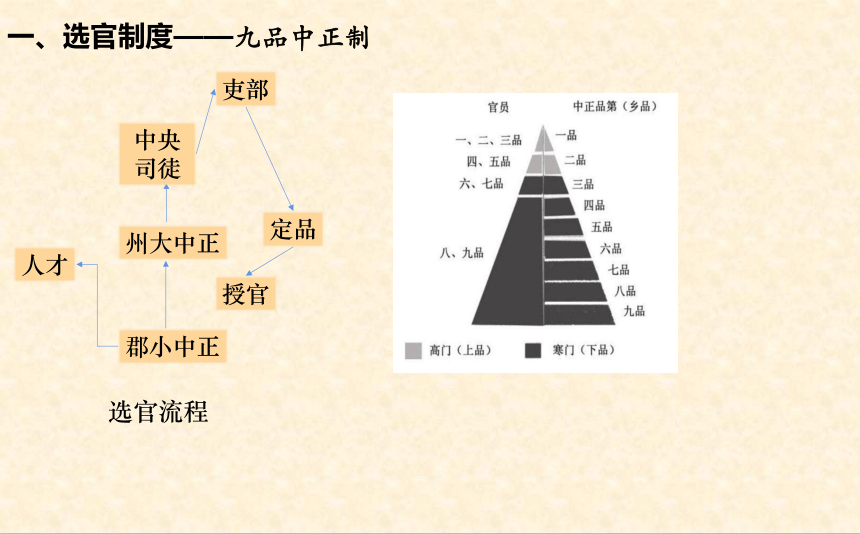

州大中正

郡小中正

中央司徒

人才

吏部

定品

授官

选官流程

一、选官制度——九品中正制

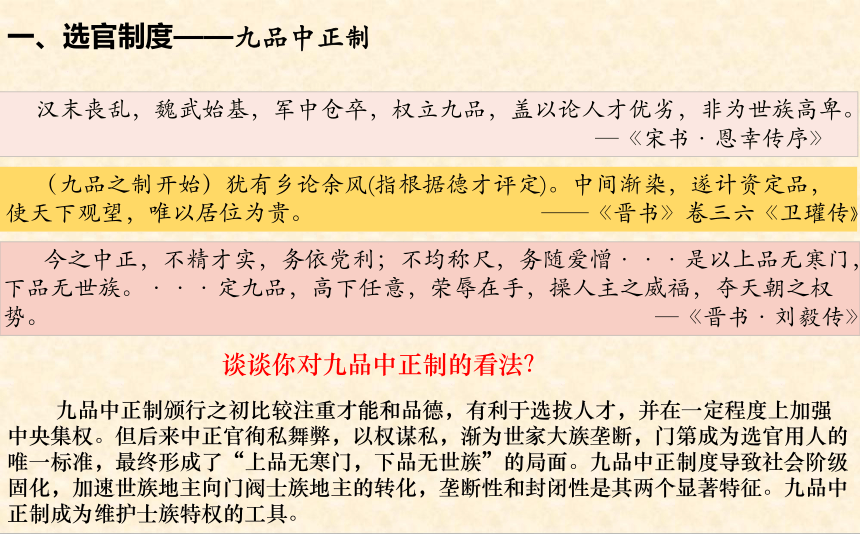

九品中正制颁行之初比较注重才能和品德,有利于选拔人才,并在一定程度上加强中央集权。但后来中正官徇私舞弊,以权谋私,渐为世家大族垄断,门第成为选官用人的唯一标准,最终形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。九品中正制度导致社会阶级固化,加速世族地主向门阀士族地主的转化,垄断性和封闭性是其两个显著特征。九品中正制成为维护士族特权的工具。

汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品,盖以论人才优劣,非为世族高卑。

—《宋书·恩幸传序》

今之中正,不精才实,务依党利;不均称尺,务随爱憎···是以上品无寒门,下品无世族。···定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。 —《晋书·刘毅传》

谈谈你对九品中正制的看法?

(九品之制开始)犹有乡论余风(指根据德才评定)。中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。 ——《晋书》卷三六《卫瓘传》

一、选官制度——九品中正制

隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》下卷

1、开皇十八年(公元598年),隋文帝以“志行修谨”“清平干济”二科举人,开分科取士的先河,是科举制的滥觞。

2.隋炀帝大业三年(公元607年),以“试策”(时务策)取士,又设明经科,标志着科举制的诞生。

一、选官制度——科举制

创新

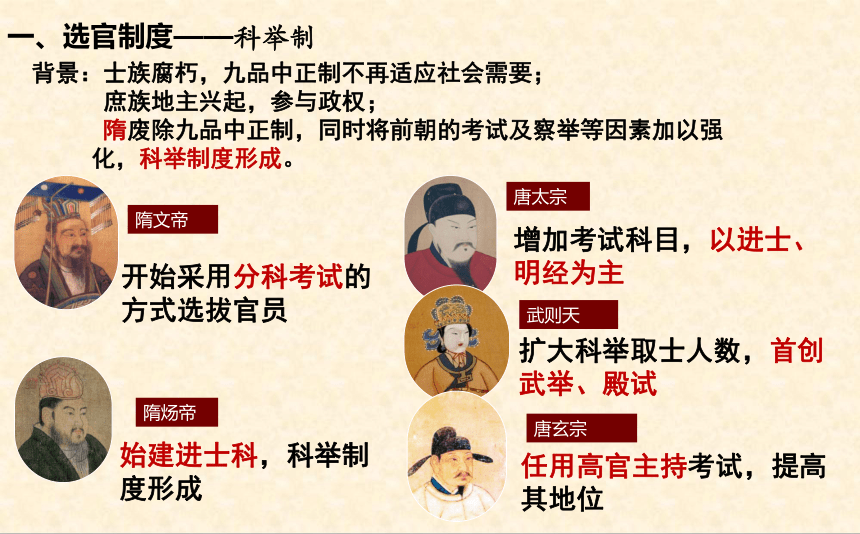

背景:士族腐朽,九品中正制不再适应社会需要;

庶族地主兴起,参与政权;

隋废除九品中正制,同时将前朝的考试及察举等因素加以强

化,科举制度形成。

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋文帝

始建进士科,科举制度形成

隋炀帝

增加考试科目,以进士、明经为主

唐太宗

武则天

唐玄宗

扩大科举取士人数,首创武举、殿试

任用高官主持考试,提高其地位

一、选官制度——科举制

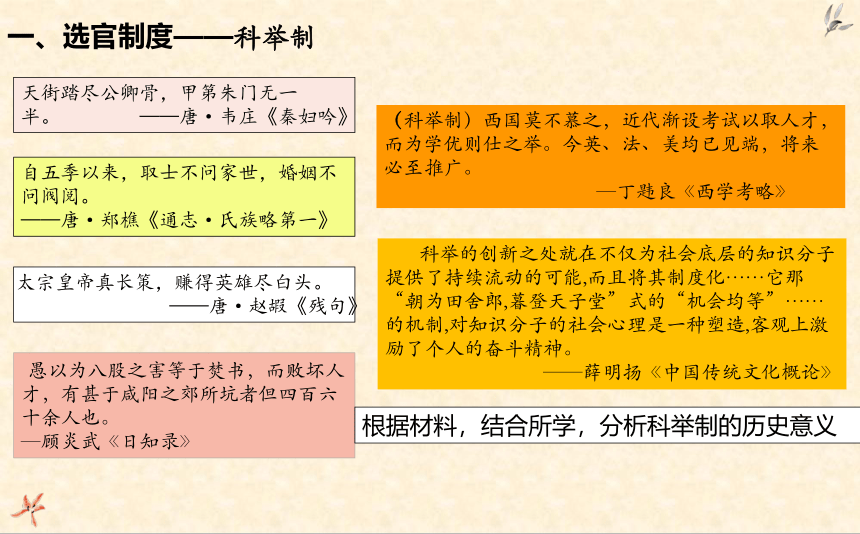

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

——唐·赵嘏《残句》

天街踏尽公卿骨,甲第朱门无一半。 ——唐·韦庄《秦妇吟》

自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

——唐·郑樵《通志·氏族略第一》

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

—顾炎武《日知录》

根据材料,结合所学,分析科举制的历史意义

(科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

—丁韪良《西学考略》

一、选官制度——科举制

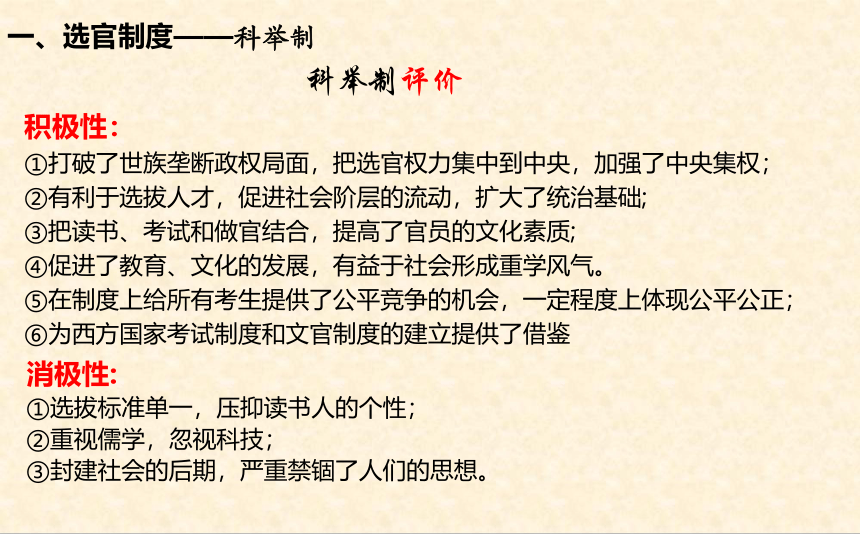

积极性:

①打破了世族垄断政权局面,把选官权力集中到中央,加强了中央集权;

②有利于选拔人才,促进社会阶层的流动,扩大了统治基础;

③把读书、考试和做官结合,提高了官员的文化素质;

④促进了教育、文化的发展,有益于社会形成重学风气。

⑤在制度上给所有考生提供了公平竞争的机会,一定程度上体现公平公正;

⑥为西方国家考试制度和文官制度的建立提供了借鉴

科举制评价

消极性:

①选拔标准单一,压抑读书人的个性;

②重视儒学,忽视科技;

③封建社会的后期,严重禁锢了人们的思想。

一、选官制度——科举制

时间 制度 方式 标准 趋势

先秦

秦

汉

魏晋 南北朝

隋唐至明清

选官制度的演变

世卿世禄制

察举制

九品中正制

科举制

自下而上 推荐

品行

中正官

评定授官

初重家世道德才能后门第

分科考试

才学

血缘

世袭

军功爵制

中央任免

军功

1、选官标准:由家世门第演变为学识才能,趋向科学。

2、选官方式:由世袭、推荐到考试,趋向公平、公开、公正。

3、选官权力:选官权从地方收回到中央,体现了中央集权的加强。

一、选官制度——小结

六曹

九卿

西汉

东汉

皇帝

尚 书 令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

九卿

太 尉

中朝决策

外朝执行

皇帝

尚 书 台

司 徒

太 尉

司 空

御

史

台

溯源

大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏,为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。

——《汉书·刘辅传》

光武皇帝,愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,政归台阁(即尚书台),自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统传·法诫篇》

二、三省六部制——中外朝与尚书台

西汉以丞相总百官,而九卿分治天下之事。光武中兴,身亲庶务,事归台阁,尚书始重,而西汉公卿稍以失职矣。及魏武佐汉初建魏国,置秘书令,尚书典事。文帝受禅,改秘书为中书,有监有令,而亦不废尚书,然是中书亲近,而尚书疏外矣。东晋以来,不专任中书,于是又有门下,而中书权始分矣。降及南北朝,大体皆循此制。

——马端临《文献通考》

二、三省六部制——三省六部制

创新

政事堂

唐初设政事堂于门下省。参加政事堂会议的原仅三省长官(中书令、侍中、尚书左右仆射)。其后,皇帝又以他官参加政事堂会议,称为参知政事、同中书门下三品等(以后逐渐统一为同中书门下平章事之名),亦为宰相。中宗即位后,移政事堂于中书省,由此,确立了中书省的中心地位。723年,改政事堂名为中书门下。

唐代三省位置图

初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。

——《新唐书》

变化:唐初,政事堂是宰相集体议政的场所;后来,改为中书门下,成为国家的行政机构。

二、三省六部制——三省六部制

三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

二、三省六部制——三省六部制

三省六部制有何特点?如何评价

新在哪?

加强皇权

相权三分

职权分明

特点:

评价:

①相权一分为三,三省互相牵制,削弱了相权,加强了皇权。

②三省职权分工明确,有利于提高办事效率。

③三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

④三省六部制是中国官制史的重大变革,此后历朝基本上沿袭这种制度。

二、三省六部制——三省六部制

时期 政权组织 权力分配 趋势

西汉 武帝前 三公九卿制 丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身 削弱相权加强皇权

武帝后 中外朝制 中朝决策,外朝执行

东汉 三公和尚书台 三公荣誉,尚书台掌决策和行政

魏晋南北朝 尚书、中书、门下形成三省 三省共同辅助决策

隋唐 三省六部制 中书起草诏令、门下封驳审议、尚书执行

政权组织的演变

二、三省六部制——小结

井田制

西周

均田制、

租调制

魏晋

编户齐民

口赋、户赋、田赋

秦汉

均田制

租调、庸

隋朝

均田制、

租庸调制、两税法

唐朝

相地而衰征

初税亩

春秋战国

赋税是中国古代国家管理经济的重要手段。是统治者为维护国家机器运转而强制征收的。赋税制度是随土地制度的变化而变化的。

三、赋税制度——总览

赋税种类繁多,田租较轻,但人口税、力役、兵役等繁重,更赋(代役税)繁且重,因此地主得利,

百姓得到好处有限。

开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。北魏孝文帝改革,颁布均田令,受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调。成年男子负担一定的徭役。

两税法

唐

租庸调

汉

魏晋

溯源

(田租)汉兴,按秦之敝,诸侯记起,民失作业,而大饥馑,凡米石五千,人相食,死者过半。高祖以是约法省禁轻田租,十五而税一···文景时,令田租减半。

——《汉书·食货志》

受田农民承担定额租调……一夫一妇,调帛(或布)一匹、粟二石。民十五以上未娶者,四人出一夫一妇之调……奴婢八人,耕牛20头,亦出一夫一妇之调。

——《魏书·食货志》

三、赋税制度——租调制

租庸调制

每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、各二丈,布加五分之一。输绫、绢者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。通正役,并不过五十日。 ——《旧唐书·食货志》

1.租调制(魏晋) :按户征收粮和绢帛。“租”“调”即为“田赋”和“户调”。租调制是建立在均田制的基础上的。受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

2.隋朝沿用北魏以来的租调制,后来又规定“民年五十,免役收庸”。唐武德二年,初定租、庸、调制。五年后,与均田制一起颁布实行。唐朝的租庸调制不再有年龄的限制。

三、赋税制度——租庸调制

溯源

流变

唐初:

租庸调制

征收基础:均田制

征收对象:21—59岁的成年男子。

征收标准:人丁

意义:

以庸代役保证农民有较充分的生产时间,百姓生产积极性提高,有利于社会经济稳定发展;

政府的赋税收入有所保障;

租 粟米之征 粟二石 有田始有租

庸 力役之征 20天,可“以庸代役” 有身始有庸

调 布帛之征 随乡土所产 绢二丈、棉三两/ 布二丈五尺、麻三斤 有家始有调

“为民制产”

三、赋税制度——租庸调制

背景:唐代中后期

①土地兼并日益严重,导致均田制瓦解,贫富两级分化加剧

②安史之乱等各种因素相互叠加

③唐政府的财政危机加剧

开元以后,天下户籍,久不更迭,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实,乃盗起兵兴,财用益绌,而租庸调税法,乃陷于败坏。

——《新唐书》

租庸调制不再适应社会环境的新变化,—两税法应运而生。

三、赋税制度——两税法

创新

780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

①“量出以制入”:由中央政府预先确定总的税额,分配到各地征收;

②户无主客,以见居为簿:户不分主户和客户,以当时居住地,编入户籍;

④分夏秋两次收取

③人无丁中,以贫富为差:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;

“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为薄,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂径悉省。” ——《资治通鉴》

三、赋税制度——两税法

新在哪?

③时间:不定时—基本定时

①税种:繁杂多项—简化征收

②标准:

以人丁为主

以土地财产为主

两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展

作用

两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

三、赋税制度——两税法

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,沒我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡。 ——《白居易集》卷2《重赋》

每州各取(代宗)大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额。此乃采非法之权令,以为经制;总无名之暴赋,以立恒规。 ——陆贽

定税之数,皆计缗钱。纳税之时,多配绫绢。往者纳绢一匹,当钱三千二三百文;今者纳绢一匹,当钱一千五六百文。往输其一,今过于二。 ——陆贽

田亩资产数和户等长期不予核查审定,各地税负轻重不均

各类加征及苛敛杂税加重百姓负担

三、赋税制度——两税法

阅读材料,找到两税法实施的弊端

以货币形式征税,导致百姓负担加重

赋税制度的演变

时间 赋税制度 标准 趋势

魏晋

唐初

唐中期

明代

清初

租调制

按户征粮纳绢

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

可以庸代役

按土地和财产收税

取消人头税

按亩征收银两

1、征税标准由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变。

2、农民由必须服役逐渐发展为“输庸代役”。

3、年税时间由不定时逐渐发展为基本定时。

4、税种由繁杂多项逐渐演变为简化征收。

三、赋税制度——小结

温情与敬意:“制无美恶,期于适时,变无迟速,要在当可”

延续与变迁:制度创新,遂开先河,帝国强盛,文明扩大

隋唐制度

选官制度:乡选里举—科举考试;

赋税制度:租 调 制—两 税 法;

政府组织:三公九卿—三省六部;

小结

承

启

当堂巩固

1.(2020.1·浙江高考·4)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

A

2.(2020·山东高考·3)下表为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配

时 期 概 况

高祖,太宗时期 设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期 学士开始参与决策事务

玄宗时期 开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

D

随堂演练

三、门阀制度的衰落之科举制兴起

隋炀帝创立进士科,规定:士人应举,原则上允许“投牒自进”,不必非得由公卿大臣推荐,一切以程文为去留,以进士科为主要取士科目,士人定期赴试。这从侧面体现了科举取士( )

A. 为了加强专制需要

B. 仍受门阀制度影响

C. 认可才能的唯一性

D. 强调品德的重要性

B

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝初年出现的中央政府机构包括许多有汉代名称的官署,但这一机构的许多方面是新的,已经预先呈现出唐代中央政府的轮廓”。材料中的“轮廓”( )

A.加强了中央集权

B.扩大了官吏人才来源

C.保证了皇权独尊

D.体现了决策的民主性

C

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

某学者评唐朝三省制时指出:“凡未加盖‘中书门下之印’,未经政事堂议决副署,而由皇帝直接发出的命令,在当时是被认为违制的,不能为下属机关所承认。”这里所谓“违制”的论断,主要指皇帝背离了( )

A.诏令须由政事堂议决的制度

B.门下省执掌诏令草拟的职能

C.中书省监察地方政务的惯例

D.尚书省负责执行诏令的定制

A

随堂演练

三、衣食租税的统一之两税法实施

唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税。“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。这一政策( )

A.放松了国家对劳动力的人身控制

B.导致了唐代藩镇割据局面的形成

C.税制更加繁复增加了农民的负担

D.巩固了封建国家的土地所有制度

A

隋唐制度的变化与创新

第7课

某一制度之创立,绝不是凭空忽然的创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也绝不是无端忽然的消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影,渐渐在变质。

—钱穆《中国历代政治得失》

课标解读:通过了解概括三国两晋南北朝至隋唐的选官制度、中央官制、赋税制度的演变等重要史实,认识隋唐时期的制度变化与创新。

战国

两汉

九品中正

魏晋

科举制

察举制

军功爵制

世卿世禄

西周

隋唐

三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。 ——苏轼《论养士》

一、选官制度——总览

汉代官吏主要来源

军功授职

郎官选任

察举制

征辟制

军功大小

任子、赀选

从下而上

从上而下

孝谓曰善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。

——班固《汉书·武帝纪》

光元二年(公元前134年),汉武帝令郡国每年举孝、廉各一人,建立起一种由下而上推荐人才为官的制度

东汉光武帝继续推行察举制,同时提倡清议,重气节,喜欢品评人物。

察举虽由地方官掌握,但前提往往是被选拔人当地的士人舆论, 当地舆论对所有人都有一个基本的评价,评价高者,很自然能够被推举。

——张鸣《中国古代政治制度史导论》

溯源

一、选官制度——察举制

地方:考察举荐

中央:考试选拔

品 德

两汉察举制

选拔权力:从中央掌握-世家大族控制

选拔依据:德才兼备乡里清议-门第族望

举秀才,不知书, 察孝廉,父别居, 寒素清白浊如泥, 高第良将怯如鸡。

—(晋)葛洪《抱朴子·审举》

基础扩大

权力上持

选举封闭

一、选官制度——察举制

汉末动荡、察举弊端、集权中央

汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。那时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,干扰选拔。

曹魏创立了新的选官制度九品中正制。中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。初创时期选官标准家世、道德、才能并重。

流变

尚书陈群,以天朝选用不尽人才,乃立九品官人之法;州、郡皆置中正以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。将州郡人物依门第、品状分为九等。

——《资治通鉴·魏纪》

郡邑设小中正,州设大中正,由小中正品第人才,以上大中正,大中正核实,以上司徒,司徒再核,然后付尚书选用。 ——《廿二史札记》

一、选官制度——九品中正制

州大中正

郡小中正

中央司徒

人才

吏部

定品

授官

选官流程

一、选官制度——九品中正制

九品中正制颁行之初比较注重才能和品德,有利于选拔人才,并在一定程度上加强中央集权。但后来中正官徇私舞弊,以权谋私,渐为世家大族垄断,门第成为选官用人的唯一标准,最终形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。九品中正制度导致社会阶级固化,加速世族地主向门阀士族地主的转化,垄断性和封闭性是其两个显著特征。九品中正制成为维护士族特权的工具。

汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品,盖以论人才优劣,非为世族高卑。

—《宋书·恩幸传序》

今之中正,不精才实,务依党利;不均称尺,务随爱憎···是以上品无寒门,下品无世族。···定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。 —《晋书·刘毅传》

谈谈你对九品中正制的看法?

(九品之制开始)犹有乡论余风(指根据德才评定)。中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。 ——《晋书》卷三六《卫瓘传》

一、选官制度——九品中正制

隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》下卷

1、开皇十八年(公元598年),隋文帝以“志行修谨”“清平干济”二科举人,开分科取士的先河,是科举制的滥觞。

2.隋炀帝大业三年(公元607年),以“试策”(时务策)取士,又设明经科,标志着科举制的诞生。

一、选官制度——科举制

创新

背景:士族腐朽,九品中正制不再适应社会需要;

庶族地主兴起,参与政权;

隋废除九品中正制,同时将前朝的考试及察举等因素加以强

化,科举制度形成。

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋文帝

始建进士科,科举制度形成

隋炀帝

增加考试科目,以进士、明经为主

唐太宗

武则天

唐玄宗

扩大科举取士人数,首创武举、殿试

任用高官主持考试,提高其地位

一、选官制度——科举制

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

——唐·赵嘏《残句》

天街踏尽公卿骨,甲第朱门无一半。 ——唐·韦庄《秦妇吟》

自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

——唐·郑樵《通志·氏族略第一》

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

—顾炎武《日知录》

根据材料,结合所学,分析科举制的历史意义

(科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

—丁韪良《西学考略》

一、选官制度——科举制

积极性:

①打破了世族垄断政权局面,把选官权力集中到中央,加强了中央集权;

②有利于选拔人才,促进社会阶层的流动,扩大了统治基础;

③把读书、考试和做官结合,提高了官员的文化素质;

④促进了教育、文化的发展,有益于社会形成重学风气。

⑤在制度上给所有考生提供了公平竞争的机会,一定程度上体现公平公正;

⑥为西方国家考试制度和文官制度的建立提供了借鉴

科举制评价

消极性:

①选拔标准单一,压抑读书人的个性;

②重视儒学,忽视科技;

③封建社会的后期,严重禁锢了人们的思想。

一、选官制度——科举制

时间 制度 方式 标准 趋势

先秦

秦

汉

魏晋 南北朝

隋唐至明清

选官制度的演变

世卿世禄制

察举制

九品中正制

科举制

自下而上 推荐

品行

中正官

评定授官

初重家世道德才能后门第

分科考试

才学

血缘

世袭

军功爵制

中央任免

军功

1、选官标准:由家世门第演变为学识才能,趋向科学。

2、选官方式:由世袭、推荐到考试,趋向公平、公开、公正。

3、选官权力:选官权从地方收回到中央,体现了中央集权的加强。

一、选官制度——小结

六曹

九卿

西汉

东汉

皇帝

尚 书 令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

九卿

太 尉

中朝决策

外朝执行

皇帝

尚 书 台

司 徒

太 尉

司 空

御

史

台

溯源

大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏,为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。

——《汉书·刘辅传》

光武皇帝,愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,政归台阁(即尚书台),自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统传·法诫篇》

二、三省六部制——中外朝与尚书台

西汉以丞相总百官,而九卿分治天下之事。光武中兴,身亲庶务,事归台阁,尚书始重,而西汉公卿稍以失职矣。及魏武佐汉初建魏国,置秘书令,尚书典事。文帝受禅,改秘书为中书,有监有令,而亦不废尚书,然是中书亲近,而尚书疏外矣。东晋以来,不专任中书,于是又有门下,而中书权始分矣。降及南北朝,大体皆循此制。

——马端临《文献通考》

二、三省六部制——三省六部制

创新

政事堂

唐初设政事堂于门下省。参加政事堂会议的原仅三省长官(中书令、侍中、尚书左右仆射)。其后,皇帝又以他官参加政事堂会议,称为参知政事、同中书门下三品等(以后逐渐统一为同中书门下平章事之名),亦为宰相。中宗即位后,移政事堂于中书省,由此,确立了中书省的中心地位。723年,改政事堂名为中书门下。

唐代三省位置图

初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。

——《新唐书》

变化:唐初,政事堂是宰相集体议政的场所;后来,改为中书门下,成为国家的行政机构。

二、三省六部制——三省六部制

三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

二、三省六部制——三省六部制

三省六部制有何特点?如何评价

新在哪?

加强皇权

相权三分

职权分明

特点:

评价:

①相权一分为三,三省互相牵制,削弱了相权,加强了皇权。

②三省职权分工明确,有利于提高办事效率。

③三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

④三省六部制是中国官制史的重大变革,此后历朝基本上沿袭这种制度。

二、三省六部制——三省六部制

时期 政权组织 权力分配 趋势

西汉 武帝前 三公九卿制 丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身 削弱相权加强皇权

武帝后 中外朝制 中朝决策,外朝执行

东汉 三公和尚书台 三公荣誉,尚书台掌决策和行政

魏晋南北朝 尚书、中书、门下形成三省 三省共同辅助决策

隋唐 三省六部制 中书起草诏令、门下封驳审议、尚书执行

政权组织的演变

二、三省六部制——小结

井田制

西周

均田制、

租调制

魏晋

编户齐民

口赋、户赋、田赋

秦汉

均田制

租调、庸

隋朝

均田制、

租庸调制、两税法

唐朝

相地而衰征

初税亩

春秋战国

赋税是中国古代国家管理经济的重要手段。是统治者为维护国家机器运转而强制征收的。赋税制度是随土地制度的变化而变化的。

三、赋税制度——总览

赋税种类繁多,田租较轻,但人口税、力役、兵役等繁重,更赋(代役税)繁且重,因此地主得利,

百姓得到好处有限。

开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。北魏孝文帝改革,颁布均田令,受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调。成年男子负担一定的徭役。

两税法

唐

租庸调

汉

魏晋

溯源

(田租)汉兴,按秦之敝,诸侯记起,民失作业,而大饥馑,凡米石五千,人相食,死者过半。高祖以是约法省禁轻田租,十五而税一···文景时,令田租减半。

——《汉书·食货志》

受田农民承担定额租调……一夫一妇,调帛(或布)一匹、粟二石。民十五以上未娶者,四人出一夫一妇之调……奴婢八人,耕牛20头,亦出一夫一妇之调。

——《魏书·食货志》

三、赋税制度——租调制

租庸调制

每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、各二丈,布加五分之一。输绫、绢者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。通正役,并不过五十日。 ——《旧唐书·食货志》

1.租调制(魏晋) :按户征收粮和绢帛。“租”“调”即为“田赋”和“户调”。租调制是建立在均田制的基础上的。受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

2.隋朝沿用北魏以来的租调制,后来又规定“民年五十,免役收庸”。唐武德二年,初定租、庸、调制。五年后,与均田制一起颁布实行。唐朝的租庸调制不再有年龄的限制。

三、赋税制度——租庸调制

溯源

流变

唐初:

租庸调制

征收基础:均田制

征收对象:21—59岁的成年男子。

征收标准:人丁

意义:

以庸代役保证农民有较充分的生产时间,百姓生产积极性提高,有利于社会经济稳定发展;

政府的赋税收入有所保障;

租 粟米之征 粟二石 有田始有租

庸 力役之征 20天,可“以庸代役” 有身始有庸

调 布帛之征 随乡土所产 绢二丈、棉三两/ 布二丈五尺、麻三斤 有家始有调

“为民制产”

三、赋税制度——租庸调制

背景:唐代中后期

①土地兼并日益严重,导致均田制瓦解,贫富两级分化加剧

②安史之乱等各种因素相互叠加

③唐政府的财政危机加剧

开元以后,天下户籍,久不更迭,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实,乃盗起兵兴,财用益绌,而租庸调税法,乃陷于败坏。

——《新唐书》

租庸调制不再适应社会环境的新变化,—两税法应运而生。

三、赋税制度——两税法

创新

780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

①“量出以制入”:由中央政府预先确定总的税额,分配到各地征收;

②户无主客,以见居为簿:户不分主户和客户,以当时居住地,编入户籍;

④分夏秋两次收取

③人无丁中,以贫富为差:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;

“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为薄,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂径悉省。” ——《资治通鉴》

三、赋税制度——两税法

新在哪?

③时间:不定时—基本定时

①税种:繁杂多项—简化征收

②标准:

以人丁为主

以土地财产为主

两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展

作用

两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

三、赋税制度——两税法

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,沒我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡。 ——《白居易集》卷2《重赋》

每州各取(代宗)大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额。此乃采非法之权令,以为经制;总无名之暴赋,以立恒规。 ——陆贽

定税之数,皆计缗钱。纳税之时,多配绫绢。往者纳绢一匹,当钱三千二三百文;今者纳绢一匹,当钱一千五六百文。往输其一,今过于二。 ——陆贽

田亩资产数和户等长期不予核查审定,各地税负轻重不均

各类加征及苛敛杂税加重百姓负担

三、赋税制度——两税法

阅读材料,找到两税法实施的弊端

以货币形式征税,导致百姓负担加重

赋税制度的演变

时间 赋税制度 标准 趋势

魏晋

唐初

唐中期

明代

清初

租调制

按户征粮纳绢

租庸调制

两税法

一条鞭法

摊丁入亩

可以庸代役

按土地和财产收税

取消人头税

按亩征收银两

1、征税标准由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变。

2、农民由必须服役逐渐发展为“输庸代役”。

3、年税时间由不定时逐渐发展为基本定时。

4、税种由繁杂多项逐渐演变为简化征收。

三、赋税制度——小结

温情与敬意:“制无美恶,期于适时,变无迟速,要在当可”

延续与变迁:制度创新,遂开先河,帝国强盛,文明扩大

隋唐制度

选官制度:乡选里举—科举考试;

赋税制度:租 调 制—两 税 法;

政府组织:三公九卿—三省六部;

小结

承

启

当堂巩固

1.(2020.1·浙江高考·4)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

A

2.(2020·山东高考·3)下表为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配

时 期 概 况

高祖,太宗时期 设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期 学士开始参与决策事务

玄宗时期 开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

D

随堂演练

三、门阀制度的衰落之科举制兴起

隋炀帝创立进士科,规定:士人应举,原则上允许“投牒自进”,不必非得由公卿大臣推荐,一切以程文为去留,以进士科为主要取士科目,士人定期赴试。这从侧面体现了科举取士( )

A. 为了加强专制需要

B. 仍受门阀制度影响

C. 认可才能的唯一性

D. 强调品德的重要性

B

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝初年出现的中央政府机构包括许多有汉代名称的官署,但这一机构的许多方面是新的,已经预先呈现出唐代中央政府的轮廓”。材料中的“轮廓”( )

A.加强了中央集权

B.扩大了官吏人才来源

C.保证了皇权独尊

D.体现了决策的民主性

C

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

某学者评唐朝三省制时指出:“凡未加盖‘中书门下之印’,未经政事堂议决副署,而由皇帝直接发出的命令,在当时是被认为违制的,不能为下属机关所承认。”这里所谓“违制”的论断,主要指皇帝背离了( )

A.诏令须由政事堂议决的制度

B.门下省执掌诏令草拟的职能

C.中书省监察地方政务的惯例

D.尚书省负责执行诏令的定制

A

随堂演练

三、衣食租税的统一之两税法实施

唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税。“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。这一政策( )

A.放松了国家对劳动力的人身控制

B.导致了唐代藩镇割据局面的形成

C.税制更加繁复增加了农民的负担

D.巩固了封建国家的土地所有制度

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进