第2章 群落及其演替单元测试题2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第2章 群落及其演替单元测试题2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 610.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-03 16:01:02 | ||

图片预览

文档简介

第2章 群落及其演替(单元测试题)

(本试卷满分:100分)

一、选择题(本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.下列关于生物群落的叙述,错误的是( )

A.生态环境越优越,组成群落的物种种类数量就越多

B.一个池塘中所有的鱼构成一个生物群落

C.群落内的生物之间有直接或间接的关系

D.任何群落都有一定的空间结构,包括垂直结构和水平结构

2.下列有关种群和群落的叙述,正确的是( )

A.采用样方法和标记重捕法可分别调查植物的种群密度和动物的丰富度

B.随着演替的进行,群落内物种组成越来越简单

C.在群落水平上研究草原,要研究草原的范围和边界

D.繁殖季节,成年鲈鱼吞食小鲈鱼的行为属于捕食

3.下列关于生物群落结构及群落演替的叙述,错误的是( )

A.生物群落中植物的垂直分层与光照强度有关

B.光照强度、地形、土壤湿度等是水平方向上分布着不同生物类群的原因

C.毁林开荒、围湖造田可以改变群落结构但不会导致生物群落发生演替

D.自然条件下,群落演替一般朝着物种多样化、群落结构复杂化、生态功能完善化的方向发展

4.某池塘中,某种蝌蚪生活在表层,取食藻类,该种蝌蚪发育为成蛙后营两栖生活,主要以昆虫为食。下列相关叙述错误的是( )

A.该种蝌蚪与该池塘中的浮游动物具有竞争关系

B.该蛙捕食昆虫对两个物种都有利

C.蝌蚪和成蛙的生活环境和食物不同可以减轻种内竞争

D.该蛙及蝌蚪在水中的分布属于群落的垂直结构

5.如果进行菜园土壤中小动物类群丰富度的研究,下列说法错误的是( )

A.常用取样器取样法进行土壤小动物的采集与调查

B.可能用到解剖针、放大镜或实体显微镜等实验用具

C.可依据土壤小动物趋光、趋热等特性来设计诱虫器

D.可用记名计算法来统计土壤中小动物类群的丰富度

6.有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是( )

A.在沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,在冰川泥、弃耕的农田上进行的是次生演替

B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显

C.次生演替比初生演替所用的时间短,原因是次生演替原有的土壤条件基本保留

D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林

7.顶极群落是生态演替的最终阶段,是最稳定的群落阶段。生物群落演替过程中,P为生产者同化的总能量,R为所有生物的总呼吸量,下列有关演替的叙述错误的是( )

A.群落演替到顶极群落的过程中,P/R逐渐增大

B.到达顶极群落时P/R=1

C.退耕还林属于次生演替,该过程体现了人类对群落演替的影响

D.顶极群落中各主要种群的出生率和死亡率达到平衡

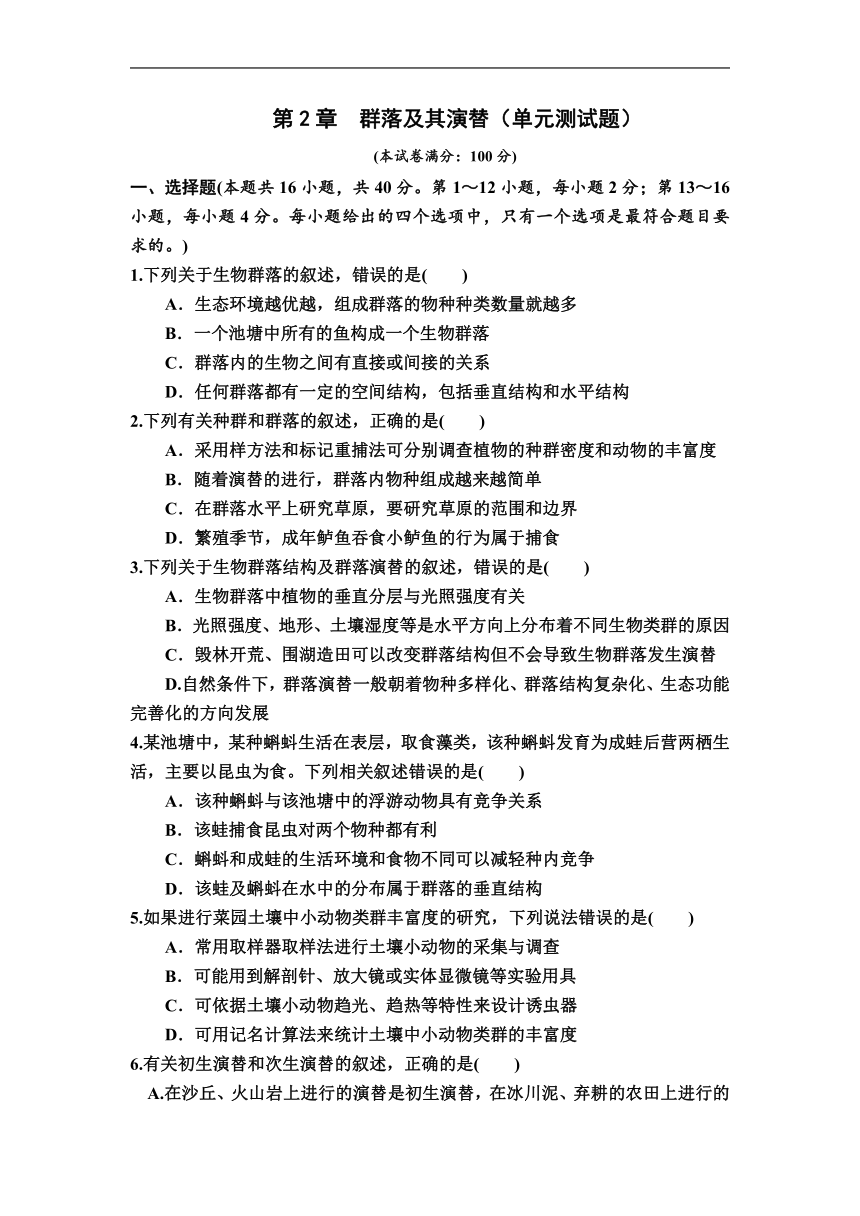

8.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏,停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是( )

演替阶段 群落类型 植物种类数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛中的动物分层现象较为简单,丰富度低

C.该地能恢复到第4阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物的种子等的保留有关

9.如图表示某种类型的群落演替示意图,相关叙述正确的是( )

A.该群落的演替属于次生演替,在自然条件下演替速度不随时间而变化

B.演替的方向和速度主要与气候、土壤等条件有关,与人类活动无关

C.从灌木阶段到乔木阶段的演替过程中,乔木层完全取代了灌木层

D.在草本群落中既有垂直结构,也有水平结构

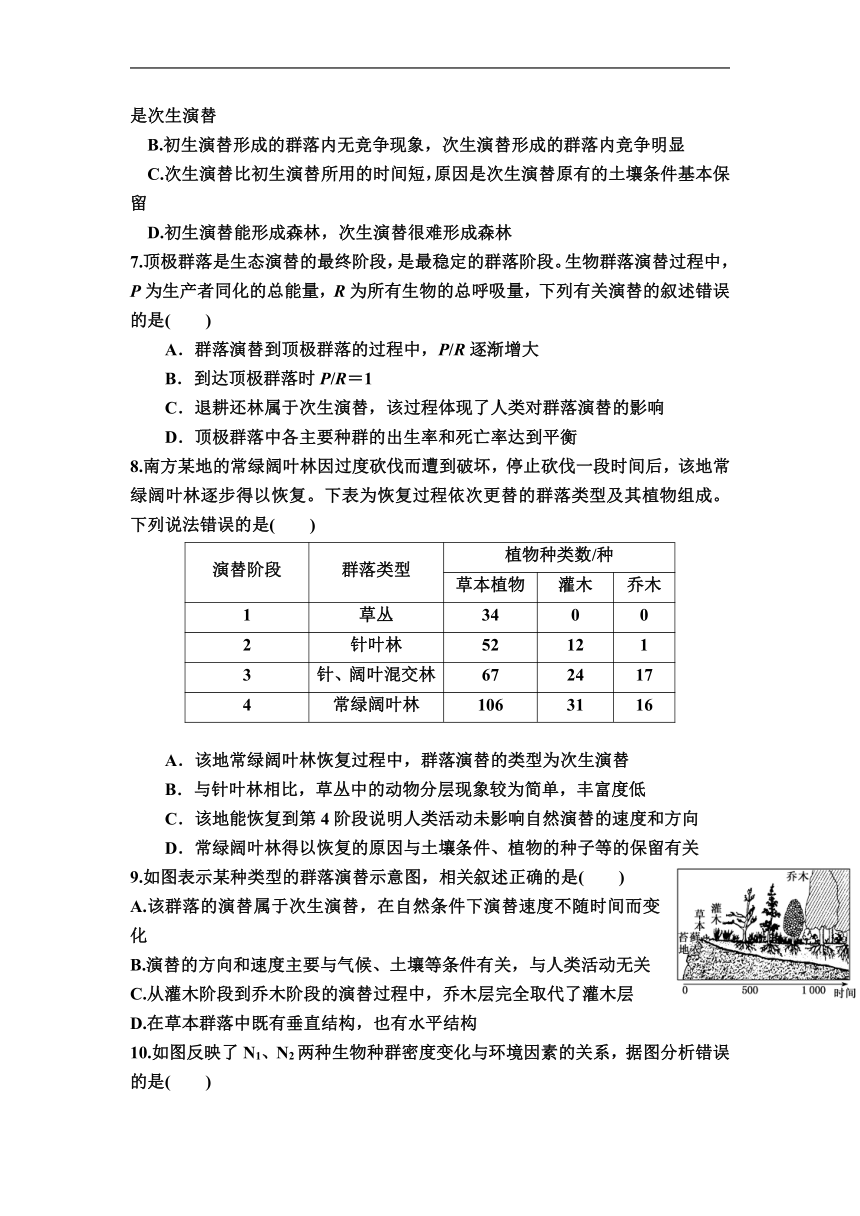

10.如图反映了N1、N2两种生物种群密度变化与环境因素的关系,据图分析错误的是( )

A.若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物因竞争而被排除

B.若环境条件频繁变化,则常常不出现竞争排除现象

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的

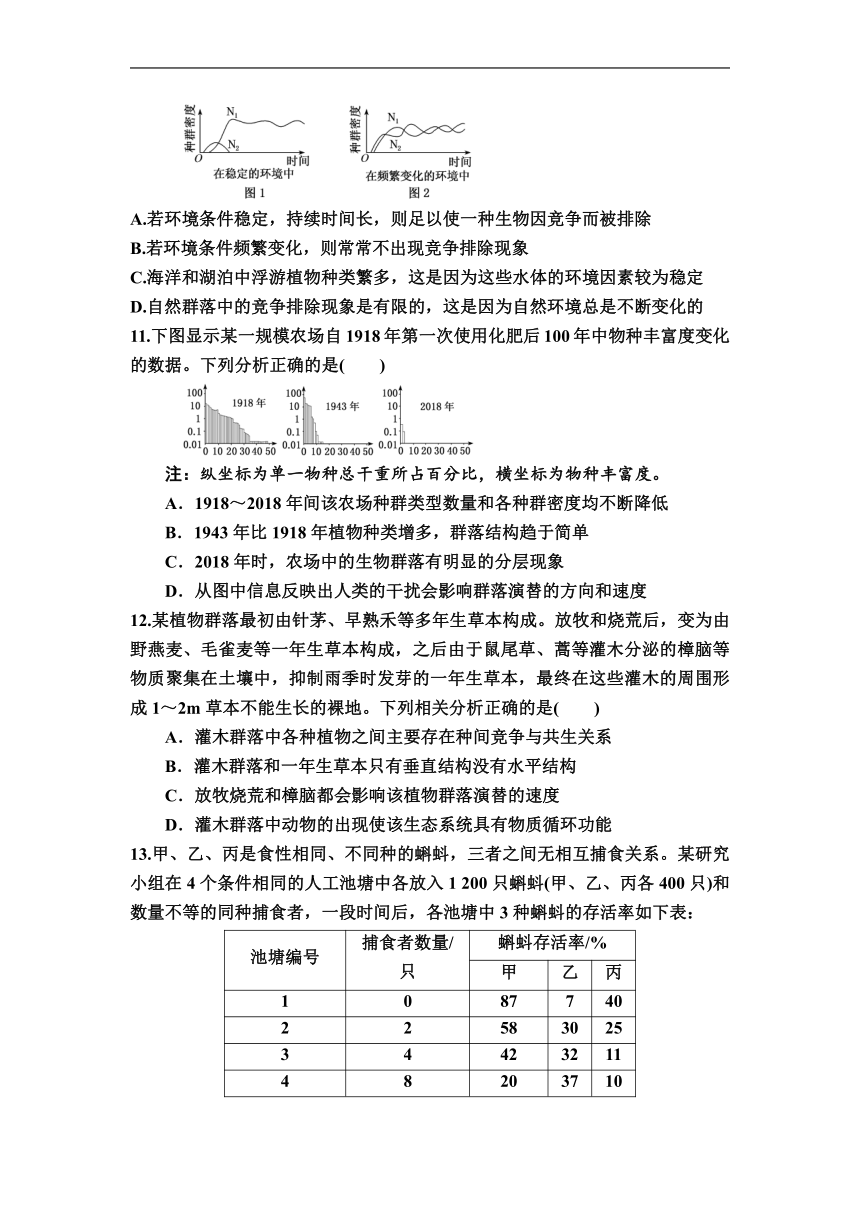

11.下图显示某一规模农场自1918年第一次使用化肥后100年中物种丰富度变化的数据。下列分析正确的是( )

注:纵坐标为单一物种总干重所占百分比,横坐标为物种丰富度。

A.1918~2018年间该农场种群类型数量和各种群密度均不断降低

B.1943年比1918年植物种类增多,群落结构趋于简单

C.2018年时,农场中的生物群落有明显的分层现象

D.从图中信息反映出人类的干扰会影响群落演替的方向和速度

12.某植物群落最初由针茅、早熟禾等多年生草本构成。放牧和烧荒后,变为由野燕麦、毛雀麦等一年生草本构成,之后由于鼠尾草、蒿等灌木分泌的樟脑等物质聚集在土壤中,抑制雨季时发芽的一年生草本,最终在这些灌木的周围形成1~2m草本不能生长的裸地。下列相关分析正确的是( )

A.灌木群落中各种植物之间主要存在种间竞争与共生关系

B.灌木群落和一年生草本只有垂直结构没有水平结构

C.放牧烧荒和樟脑都会影响该植物群落演替的速度

D.灌木群落中动物的出现使该生态系统具有物质循环功能

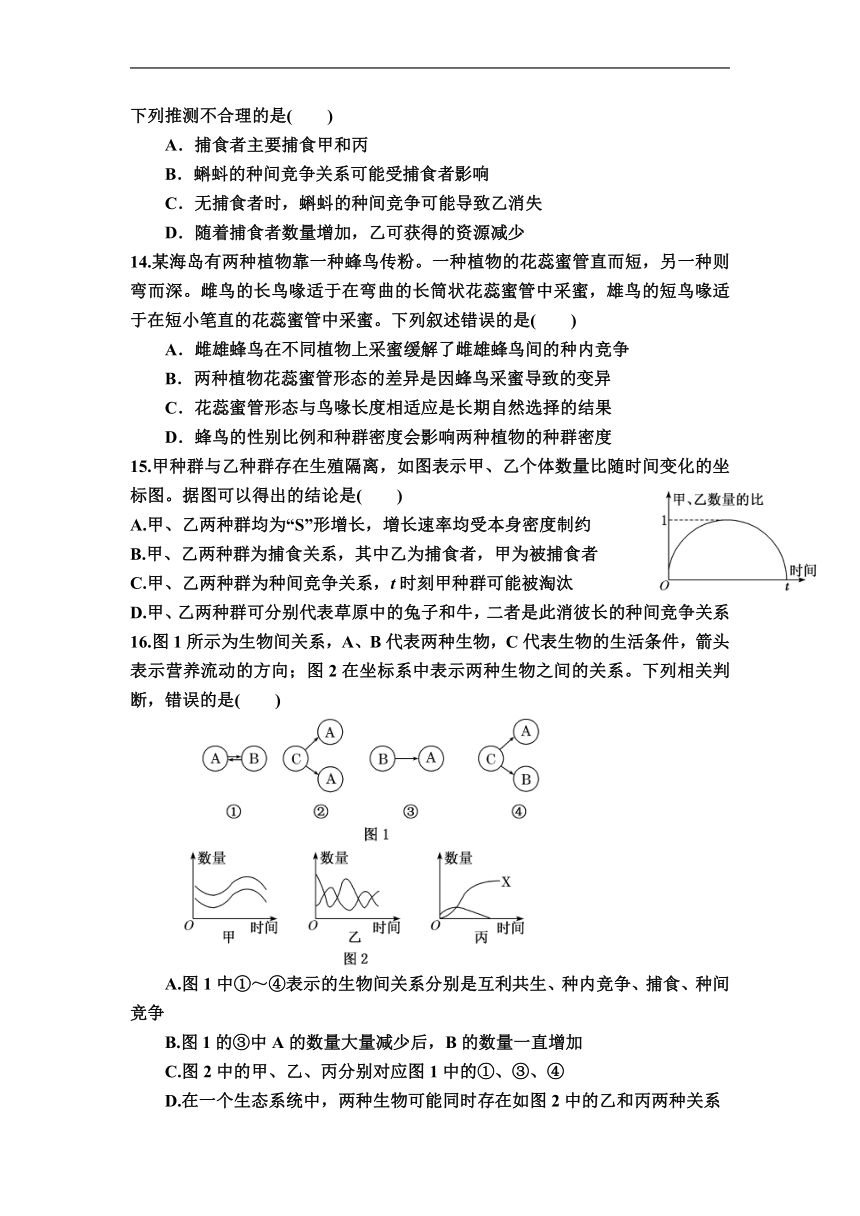

13.甲、乙、丙是食性相同、不同种的蝌蚪,三者之间无相互捕食关系。某研究小组在4个条件相同的人工池塘中各放入1 200只蝌蚪(甲、乙、丙各400只)和数量不等的同种捕食者,一段时间后,各池塘中3种蝌蚪的存活率如下表:

池塘编号 捕食者数量/只 蝌蚪存活率/%

甲 乙 丙

1 0 87 7 40

2 2 58 30 25

3 4 42 32 11

4 8 20 37 10

下列推测不合理的是( )

A.捕食者主要捕食甲和丙

B.蝌蚪的种间竞争关系可能受捕食者影响

C.无捕食者时,蝌蚪的种间竞争可能导致乙消失

D.随着捕食者数量增加,乙可获得的资源减少

14.某海岛有两种植物靠一种蜂鸟传粉。一种植物的花蕊蜜管直而短,另一种则弯而深。雌鸟的长鸟喙适于在弯曲的长筒状花蕊蜜管中采蜜,雄鸟的短鸟喙适于在短小笔直的花蕊蜜管中采蜜。下列叙述错误的是( )

A.雌雄蜂鸟在不同植物上采蜜缓解了雌雄蜂鸟间的种内竞争

B.两种植物花蕊蜜管形态的差异是因蜂鸟采蜜导致的变异

C.花蕊蜜管形态与鸟喙长度相适应是长期自然选择的结果

D.蜂鸟的性别比例和种群密度会影响两种植物的种群密度

15.甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲、乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )

A.甲、乙两种群均为“S”形增长,增长速率均受本身密度制约

B.甲、乙两种群为捕食关系,其中乙为捕食者,甲为被捕食者

C.甲、乙两种群为种间竞争关系,t时刻甲种群可能被淘汰

D.甲、乙两种群可分别代表草原中的兔子和牛,二者是此消彼长的种间竞争关系

16.图1所示为生物间关系,A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向;图2在坐标系中表示两种生物之间的关系。下列相关判断,错误的是( )

A.图1中①~④表示的生物间关系分别是互利共生、种内竞争、捕食、种间竞争

B.图1的③中A的数量大量减少后,B的数量一直增加

C.图2中的甲、乙、丙分别对应图1中的①、③、④

D.在一个生态系统中,两种生物可能同时存在如图2中的乙和丙两种关系

二、非选择题(本题包括5小题,共60分)

17.(12分)某兴趣小组对某池塘及其周围荒地的种群和群落等相关信息进行了调查,请分析回答以下问题:

(1)该兴趣小组调查的区域内不同位置生物的分布有一定的差异,这体现出群落空间结构中的________;池塘内青鱼、草鱼、鲢鱼和鳙鱼在水体中具有明显的分层现象,限制鱼类分层现象的主要因素是__________________。

(2)池塘周围有两种生理特性十分相似的甲、乙两种植物,将两种植物按照不同比例混种,对收获的种子进行分析,计算出不同种植比率(甲/乙)下收获种子的比率(甲/乙),结果如表所示。若按照0.25的种植比率,来年将获得的种子再混种下去,这样连续种植10年,下列四个选项中最可能出现的结果是( )

种植比率 0.25 0.67 1.50 4.00

收获种子的比率 0.37 1.45 2.06 8.08

A.甲将乙排挤掉 B.乙将甲排挤掉

C.两者优势大致相当 D.不能确定

(3)该兴趣小组对该池塘内的青鱼数量进行调查,他们在该池塘内随机设置了若干捕鱼篓。捕获结果统计如表所示:

捕获结果 总鱼数/条 青鱼数/条

第一次捕获 100 86(标记后放生)

第二次捕获 99 84(其中4条带标记)

①利用标记重捕法统计种群数量时,对标记物有何要求?________________________

________________________________________________________________________。

②该池塘内青鱼大约有________条。

(4)如果该兴趣小组在该区域内调查群落的物种丰富度,对不认识的动植物应做如何处理?_______________________________________________________________________________。

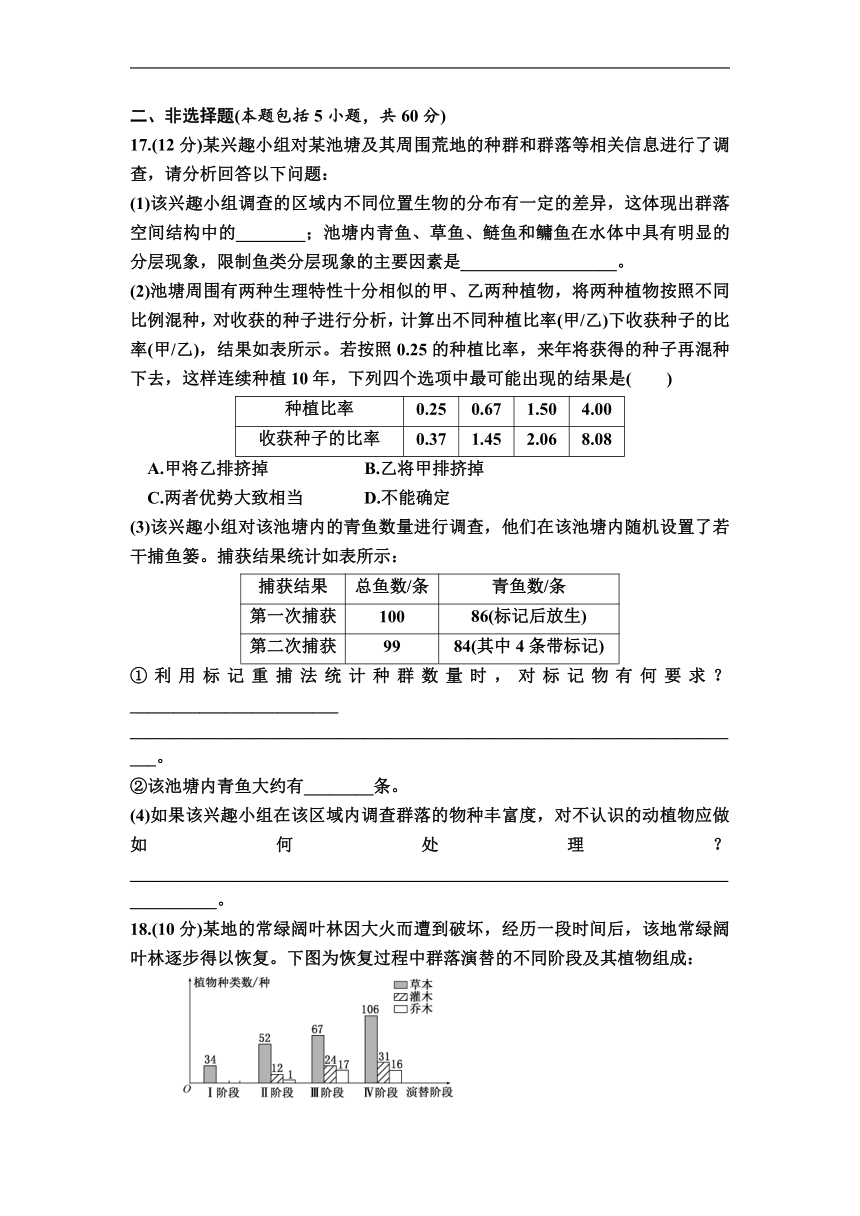

18.(10分)某地的常绿阔叶林因大火而遭到破坏,经历一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下图为恢复过程中群落演替的不同阶段及其植物组成:

(1)随着时间的推移,____________________________的过程,称为群落的演替。在第Ⅰ阶段经历了由一年生草本植物占优势到多年生草本植物占优势的过程,在第Ⅱ阶段,草本和灌木混生,群落内很少有一年生草本植物生长,其原因是____________________________。

(2)该群落演替的类型为__________演替,在从Ⅰ~Ⅳ阶段的演替过程中,群落的物种________提高,群落对光能的利用能力________。

(3)如果人类参与了该群落演替过程,那么人类的活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的________和________进行。

19.(14分)乔木树种馨香木兰是云南特有的珍稀濒危物种。研究人员为探讨馨香木兰种群的生态学特性,进行了相关的调查研究。

(1)为调查馨香木兰所处群落的物种多样性,可采用样方法进行调查,首先要确定样方面积。在群落中心部位选取样地,用随机取样法取样,取样统计结果如图1所示。据图可知:随样方面积的增大,________________________________________;实践证明,调查该群落物种数的样方面积最好是________m2。

(2)下表为馨香木兰所处的A、B、C三个群落物种丰富度的调查结果。

群落种类 物种丰富度/种

乔木层 灌木层 草本层

A群落 21.5 35.5 19.5

B群落 22.5 23.8 16.25

C群落 22 31.5 13.5

由上表可以看出,三个群落中的________群落物种丰富度最高。在三个群落的垂直结构中,丰富度最高的是________层,推测是由于其中不仅有相应的种类,还含有一定数量的________幼树,因而其种类和个体数都较丰富。

(3)科研人员调查了三种群落中的馨香木兰的植株胸径(胸径的大小可表示植株的树龄大小),绘制结果如图2。

研究种群的年龄结构可以预测在一段时间内________的变化趋势。由图2可以看出,馨香木兰种群的年龄结构属于________型。虽然现在馨香木兰有丰富的幼树,但难以进一步发育为优势种,其原因可能是幼树耐荫蔽,在茂密的常绿阔叶林下能生长良好。但随着年龄的增长,其树木对光照的需求加大,在与其他阔叶乔木的________中不占优势,从而生长受阻。

20.(12分)科研人员对某地群落的自然演替过程进行了数年追踪研究,结果如图1所示,其中A~I表示群落逐渐发展到稳定时的不同阶段。图2是研究过程中构建的捕食者—猎物模型。请据图回答下列问题:

(1)图1中信息能体现出的群落结构是________。科研人员在对植物的丰富度进行调查时,需要统计各层植物的________。

(2)图1中A~I阶段的演替过程属于______________。C~E阶段,物种丰富度逐渐________。

(3)图2中最可能代表猎物种群K值的数据为______,捕食者的数量为________时,其种群的增长速率最大。

21.(12分)树线是指直立树木分布的海拔上限,如图1所示。生态学者研究了全球变暖环境下树线之上植被厚度对树线上升幅度的影响,结果如图2所示。

(1)生态学者可以采用________法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度。树线之上的植被主要为灌木丛或草甸,树线之下为森林。树上不同高度的喜鹊巢,________(填“能”或“不能”)反映动物群落的垂直结构。

(2)树线上升过程中,群落发生了________演替,演替过程中输入该生态系统总能量的变化是________。

(3)分析图2,你能得出什么结论?______________________________________。树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线________。

(4)该研究表明,全球气候变暖使树线位置上升,但树线上升幅度受到种间________关系的调控。

参考答案:

选择题

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.C

9.D 10.C 11.D 12.C 13.D 14.B 15.C 16.B

二、非选择题

17.答案:(1)水平结构 食物(或食物分布) (2)A

(3)①标记物不能过于明显,应不易脱落,对青鱼的基本生理活动等不产生影响 ②1 806

(4)记录它们的形态特征,不能丢弃

解析:(1)在调查区域内不同位置的生物分布有差异能体现出群落的水平结构。水体中食物的分布是鱼类在水体中呈现垂直分层现象的主要原因。(2)当种植比率为0.25时,收获种子的比率为0.37,大于0.25,说明甲、乙之间的竞争中占优势的是甲,这样连续种植10年,甲的种群密度将逐渐增大,导致乙的种群密度逐渐减小,所以最可能出现的结果是甲将乙排挤掉。(3)用标记重捕法调查种群密度时,标记物不能过于明显;标记物应不易脱落,否则会导致调查结果偏离真实值;同时标记物不应影响标记对象的生理活动等。第一次捕获并标记的青鱼为86条,而第二次捕获的青鱼为84条,带标记的只有4条,所以该池塘内青鱼大约有86×84÷4=1 806(条)。(4)要调查某区域内的物种丰富度,就应把所有调查到的物种全部计算在内,不能因为不认识而丢弃。

18.答案:(1)一个群落被另一个群落代替 一年生草本植物在争夺阳光和空间等的竞争中被淘汰 (2)次生 丰富度(多样性) 提高 (3)速度 方向

解析:(1)群落的演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。在第Ⅱ阶段,一年生草本植物在争夺阳光和空间等的竞争中被淘汰,所以草本和灌木混生,群落内很少有一年生草本植物生长。(2)由题意可知,该群落演替类型为次生演替。在从Ⅰ~Ⅳ阶段的演替过程中,物种丰富度提高,群落对光能的利用能力提高。(3)人类的活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

19.答案:(1)物种数迅速增多,并逐渐达到最多后保持稳定S2

(2)A 灌木 乔木 (3)种群数量 增长 竞争

20.答案:(1)垂直结构 种类数 (2)次生演替 增加 (3)N2 P2/2

解析:(1)群落中自下而上的草本、灌木和乔木体现了明显的分层现象,形成群落的垂直结构。调查植物的物种丰富度,需要统计各层植物的种类数。(2)图1中A~I阶段的演替过程属于次生演替。C~E阶段,物种丰富度逐渐增加,群落抵抗力稳定性增强,但恢复力稳定性减弱。(3)分析该模型,如果捕食者数量下降到某一阈值以下,猎物种群数量就上升,捕食者数量如果增多,猎物种群数量就下降,反之,如果猎物数量上升到某一阈值,捕食者数量就增多,而猎物种群数量如果很少,捕食者数量就下降,即猎物种群数量超过N2,则引起捕食者种群数量增加;捕食者种群数量超过P2,则猎物数量减少,两者相互作用,使猎物和捕食者的数量在N2和P2水平上保持动态平衡。因此猎物种群K值为N2,捕食者的K值为P2,当捕食者的数量为P2/2时,其种群的增长速率最大。

21.答案:(1)样方 不能 (2)次生 增加 (3)树线上升与树线之上植被厚度指数呈负相关 相对静止

(4)竞争

解析:(1)生态学者可以采用样方法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度。一棵树上不同高度的喜鹊巢反映的是种群的空间特征,不是群落的垂直结构。(2)树线上升过程中,群落发生了次生演替,演替过程中,树木越来越多,输入该生态系统的总能量增加。(3)图2说明,树线上升幅度与树线之上植被厚度指数呈负相关,可能是树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线相对静止。(4)由图可知,树线上升幅度受到植被厚度指数的制约,即树线上升幅度受种间竞争关系的调控。

(本试卷满分:100分)

一、选择题(本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.下列关于生物群落的叙述,错误的是( )

A.生态环境越优越,组成群落的物种种类数量就越多

B.一个池塘中所有的鱼构成一个生物群落

C.群落内的生物之间有直接或间接的关系

D.任何群落都有一定的空间结构,包括垂直结构和水平结构

2.下列有关种群和群落的叙述,正确的是( )

A.采用样方法和标记重捕法可分别调查植物的种群密度和动物的丰富度

B.随着演替的进行,群落内物种组成越来越简单

C.在群落水平上研究草原,要研究草原的范围和边界

D.繁殖季节,成年鲈鱼吞食小鲈鱼的行为属于捕食

3.下列关于生物群落结构及群落演替的叙述,错误的是( )

A.生物群落中植物的垂直分层与光照强度有关

B.光照强度、地形、土壤湿度等是水平方向上分布着不同生物类群的原因

C.毁林开荒、围湖造田可以改变群落结构但不会导致生物群落发生演替

D.自然条件下,群落演替一般朝着物种多样化、群落结构复杂化、生态功能完善化的方向发展

4.某池塘中,某种蝌蚪生活在表层,取食藻类,该种蝌蚪发育为成蛙后营两栖生活,主要以昆虫为食。下列相关叙述错误的是( )

A.该种蝌蚪与该池塘中的浮游动物具有竞争关系

B.该蛙捕食昆虫对两个物种都有利

C.蝌蚪和成蛙的生活环境和食物不同可以减轻种内竞争

D.该蛙及蝌蚪在水中的分布属于群落的垂直结构

5.如果进行菜园土壤中小动物类群丰富度的研究,下列说法错误的是( )

A.常用取样器取样法进行土壤小动物的采集与调查

B.可能用到解剖针、放大镜或实体显微镜等实验用具

C.可依据土壤小动物趋光、趋热等特性来设计诱虫器

D.可用记名计算法来统计土壤中小动物类群的丰富度

6.有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是( )

A.在沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,在冰川泥、弃耕的农田上进行的是次生演替

B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显

C.次生演替比初生演替所用的时间短,原因是次生演替原有的土壤条件基本保留

D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林

7.顶极群落是生态演替的最终阶段,是最稳定的群落阶段。生物群落演替过程中,P为生产者同化的总能量,R为所有生物的总呼吸量,下列有关演替的叙述错误的是( )

A.群落演替到顶极群落的过程中,P/R逐渐增大

B.到达顶极群落时P/R=1

C.退耕还林属于次生演替,该过程体现了人类对群落演替的影响

D.顶极群落中各主要种群的出生率和死亡率达到平衡

8.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏,停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是( )

演替阶段 群落类型 植物种类数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛中的动物分层现象较为简单,丰富度低

C.该地能恢复到第4阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物的种子等的保留有关

9.如图表示某种类型的群落演替示意图,相关叙述正确的是( )

A.该群落的演替属于次生演替,在自然条件下演替速度不随时间而变化

B.演替的方向和速度主要与气候、土壤等条件有关,与人类活动无关

C.从灌木阶段到乔木阶段的演替过程中,乔木层完全取代了灌木层

D.在草本群落中既有垂直结构,也有水平结构

10.如图反映了N1、N2两种生物种群密度变化与环境因素的关系,据图分析错误的是( )

A.若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物因竞争而被排除

B.若环境条件频繁变化,则常常不出现竞争排除现象

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的

11.下图显示某一规模农场自1918年第一次使用化肥后100年中物种丰富度变化的数据。下列分析正确的是( )

注:纵坐标为单一物种总干重所占百分比,横坐标为物种丰富度。

A.1918~2018年间该农场种群类型数量和各种群密度均不断降低

B.1943年比1918年植物种类增多,群落结构趋于简单

C.2018年时,农场中的生物群落有明显的分层现象

D.从图中信息反映出人类的干扰会影响群落演替的方向和速度

12.某植物群落最初由针茅、早熟禾等多年生草本构成。放牧和烧荒后,变为由野燕麦、毛雀麦等一年生草本构成,之后由于鼠尾草、蒿等灌木分泌的樟脑等物质聚集在土壤中,抑制雨季时发芽的一年生草本,最终在这些灌木的周围形成1~2m草本不能生长的裸地。下列相关分析正确的是( )

A.灌木群落中各种植物之间主要存在种间竞争与共生关系

B.灌木群落和一年生草本只有垂直结构没有水平结构

C.放牧烧荒和樟脑都会影响该植物群落演替的速度

D.灌木群落中动物的出现使该生态系统具有物质循环功能

13.甲、乙、丙是食性相同、不同种的蝌蚪,三者之间无相互捕食关系。某研究小组在4个条件相同的人工池塘中各放入1 200只蝌蚪(甲、乙、丙各400只)和数量不等的同种捕食者,一段时间后,各池塘中3种蝌蚪的存活率如下表:

池塘编号 捕食者数量/只 蝌蚪存活率/%

甲 乙 丙

1 0 87 7 40

2 2 58 30 25

3 4 42 32 11

4 8 20 37 10

下列推测不合理的是( )

A.捕食者主要捕食甲和丙

B.蝌蚪的种间竞争关系可能受捕食者影响

C.无捕食者时,蝌蚪的种间竞争可能导致乙消失

D.随着捕食者数量增加,乙可获得的资源减少

14.某海岛有两种植物靠一种蜂鸟传粉。一种植物的花蕊蜜管直而短,另一种则弯而深。雌鸟的长鸟喙适于在弯曲的长筒状花蕊蜜管中采蜜,雄鸟的短鸟喙适于在短小笔直的花蕊蜜管中采蜜。下列叙述错误的是( )

A.雌雄蜂鸟在不同植物上采蜜缓解了雌雄蜂鸟间的种内竞争

B.两种植物花蕊蜜管形态的差异是因蜂鸟采蜜导致的变异

C.花蕊蜜管形态与鸟喙长度相适应是长期自然选择的结果

D.蜂鸟的性别比例和种群密度会影响两种植物的种群密度

15.甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲、乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )

A.甲、乙两种群均为“S”形增长,增长速率均受本身密度制约

B.甲、乙两种群为捕食关系,其中乙为捕食者,甲为被捕食者

C.甲、乙两种群为种间竞争关系,t时刻甲种群可能被淘汰

D.甲、乙两种群可分别代表草原中的兔子和牛,二者是此消彼长的种间竞争关系

16.图1所示为生物间关系,A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向;图2在坐标系中表示两种生物之间的关系。下列相关判断,错误的是( )

A.图1中①~④表示的生物间关系分别是互利共生、种内竞争、捕食、种间竞争

B.图1的③中A的数量大量减少后,B的数量一直增加

C.图2中的甲、乙、丙分别对应图1中的①、③、④

D.在一个生态系统中,两种生物可能同时存在如图2中的乙和丙两种关系

二、非选择题(本题包括5小题,共60分)

17.(12分)某兴趣小组对某池塘及其周围荒地的种群和群落等相关信息进行了调查,请分析回答以下问题:

(1)该兴趣小组调查的区域内不同位置生物的分布有一定的差异,这体现出群落空间结构中的________;池塘内青鱼、草鱼、鲢鱼和鳙鱼在水体中具有明显的分层现象,限制鱼类分层现象的主要因素是__________________。

(2)池塘周围有两种生理特性十分相似的甲、乙两种植物,将两种植物按照不同比例混种,对收获的种子进行分析,计算出不同种植比率(甲/乙)下收获种子的比率(甲/乙),结果如表所示。若按照0.25的种植比率,来年将获得的种子再混种下去,这样连续种植10年,下列四个选项中最可能出现的结果是( )

种植比率 0.25 0.67 1.50 4.00

收获种子的比率 0.37 1.45 2.06 8.08

A.甲将乙排挤掉 B.乙将甲排挤掉

C.两者优势大致相当 D.不能确定

(3)该兴趣小组对该池塘内的青鱼数量进行调查,他们在该池塘内随机设置了若干捕鱼篓。捕获结果统计如表所示:

捕获结果 总鱼数/条 青鱼数/条

第一次捕获 100 86(标记后放生)

第二次捕获 99 84(其中4条带标记)

①利用标记重捕法统计种群数量时,对标记物有何要求?________________________

________________________________________________________________________。

②该池塘内青鱼大约有________条。

(4)如果该兴趣小组在该区域内调查群落的物种丰富度,对不认识的动植物应做如何处理?_______________________________________________________________________________。

18.(10分)某地的常绿阔叶林因大火而遭到破坏,经历一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下图为恢复过程中群落演替的不同阶段及其植物组成:

(1)随着时间的推移,____________________________的过程,称为群落的演替。在第Ⅰ阶段经历了由一年生草本植物占优势到多年生草本植物占优势的过程,在第Ⅱ阶段,草本和灌木混生,群落内很少有一年生草本植物生长,其原因是____________________________。

(2)该群落演替的类型为__________演替,在从Ⅰ~Ⅳ阶段的演替过程中,群落的物种________提高,群落对光能的利用能力________。

(3)如果人类参与了该群落演替过程,那么人类的活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的________和________进行。

19.(14分)乔木树种馨香木兰是云南特有的珍稀濒危物种。研究人员为探讨馨香木兰种群的生态学特性,进行了相关的调查研究。

(1)为调查馨香木兰所处群落的物种多样性,可采用样方法进行调查,首先要确定样方面积。在群落中心部位选取样地,用随机取样法取样,取样统计结果如图1所示。据图可知:随样方面积的增大,________________________________________;实践证明,调查该群落物种数的样方面积最好是________m2。

(2)下表为馨香木兰所处的A、B、C三个群落物种丰富度的调查结果。

群落种类 物种丰富度/种

乔木层 灌木层 草本层

A群落 21.5 35.5 19.5

B群落 22.5 23.8 16.25

C群落 22 31.5 13.5

由上表可以看出,三个群落中的________群落物种丰富度最高。在三个群落的垂直结构中,丰富度最高的是________层,推测是由于其中不仅有相应的种类,还含有一定数量的________幼树,因而其种类和个体数都较丰富。

(3)科研人员调查了三种群落中的馨香木兰的植株胸径(胸径的大小可表示植株的树龄大小),绘制结果如图2。

研究种群的年龄结构可以预测在一段时间内________的变化趋势。由图2可以看出,馨香木兰种群的年龄结构属于________型。虽然现在馨香木兰有丰富的幼树,但难以进一步发育为优势种,其原因可能是幼树耐荫蔽,在茂密的常绿阔叶林下能生长良好。但随着年龄的增长,其树木对光照的需求加大,在与其他阔叶乔木的________中不占优势,从而生长受阻。

20.(12分)科研人员对某地群落的自然演替过程进行了数年追踪研究,结果如图1所示,其中A~I表示群落逐渐发展到稳定时的不同阶段。图2是研究过程中构建的捕食者—猎物模型。请据图回答下列问题:

(1)图1中信息能体现出的群落结构是________。科研人员在对植物的丰富度进行调查时,需要统计各层植物的________。

(2)图1中A~I阶段的演替过程属于______________。C~E阶段,物种丰富度逐渐________。

(3)图2中最可能代表猎物种群K值的数据为______,捕食者的数量为________时,其种群的增长速率最大。

21.(12分)树线是指直立树木分布的海拔上限,如图1所示。生态学者研究了全球变暖环境下树线之上植被厚度对树线上升幅度的影响,结果如图2所示。

(1)生态学者可以采用________法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度。树线之上的植被主要为灌木丛或草甸,树线之下为森林。树上不同高度的喜鹊巢,________(填“能”或“不能”)反映动物群落的垂直结构。

(2)树线上升过程中,群落发生了________演替,演替过程中输入该生态系统总能量的变化是________。

(3)分析图2,你能得出什么结论?______________________________________。树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线________。

(4)该研究表明,全球气候变暖使树线位置上升,但树线上升幅度受到种间________关系的调控。

参考答案:

选择题

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.C

9.D 10.C 11.D 12.C 13.D 14.B 15.C 16.B

二、非选择题

17.答案:(1)水平结构 食物(或食物分布) (2)A

(3)①标记物不能过于明显,应不易脱落,对青鱼的基本生理活动等不产生影响 ②1 806

(4)记录它们的形态特征,不能丢弃

解析:(1)在调查区域内不同位置的生物分布有差异能体现出群落的水平结构。水体中食物的分布是鱼类在水体中呈现垂直分层现象的主要原因。(2)当种植比率为0.25时,收获种子的比率为0.37,大于0.25,说明甲、乙之间的竞争中占优势的是甲,这样连续种植10年,甲的种群密度将逐渐增大,导致乙的种群密度逐渐减小,所以最可能出现的结果是甲将乙排挤掉。(3)用标记重捕法调查种群密度时,标记物不能过于明显;标记物应不易脱落,否则会导致调查结果偏离真实值;同时标记物不应影响标记对象的生理活动等。第一次捕获并标记的青鱼为86条,而第二次捕获的青鱼为84条,带标记的只有4条,所以该池塘内青鱼大约有86×84÷4=1 806(条)。(4)要调查某区域内的物种丰富度,就应把所有调查到的物种全部计算在内,不能因为不认识而丢弃。

18.答案:(1)一个群落被另一个群落代替 一年生草本植物在争夺阳光和空间等的竞争中被淘汰 (2)次生 丰富度(多样性) 提高 (3)速度 方向

解析:(1)群落的演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。在第Ⅱ阶段,一年生草本植物在争夺阳光和空间等的竞争中被淘汰,所以草本和灌木混生,群落内很少有一年生草本植物生长。(2)由题意可知,该群落演替类型为次生演替。在从Ⅰ~Ⅳ阶段的演替过程中,物种丰富度提高,群落对光能的利用能力提高。(3)人类的活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

19.答案:(1)物种数迅速增多,并逐渐达到最多后保持稳定S2

(2)A 灌木 乔木 (3)种群数量 增长 竞争

20.答案:(1)垂直结构 种类数 (2)次生演替 增加 (3)N2 P2/2

解析:(1)群落中自下而上的草本、灌木和乔木体现了明显的分层现象,形成群落的垂直结构。调查植物的物种丰富度,需要统计各层植物的种类数。(2)图1中A~I阶段的演替过程属于次生演替。C~E阶段,物种丰富度逐渐增加,群落抵抗力稳定性增强,但恢复力稳定性减弱。(3)分析该模型,如果捕食者数量下降到某一阈值以下,猎物种群数量就上升,捕食者数量如果增多,猎物种群数量就下降,反之,如果猎物数量上升到某一阈值,捕食者数量就增多,而猎物种群数量如果很少,捕食者数量就下降,即猎物种群数量超过N2,则引起捕食者种群数量增加;捕食者种群数量超过P2,则猎物数量减少,两者相互作用,使猎物和捕食者的数量在N2和P2水平上保持动态平衡。因此猎物种群K值为N2,捕食者的K值为P2,当捕食者的数量为P2/2时,其种群的增长速率最大。

21.答案:(1)样方 不能 (2)次生 增加 (3)树线上升与树线之上植被厚度指数呈负相关 相对静止

(4)竞争

解析:(1)生态学者可以采用样方法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度。一棵树上不同高度的喜鹊巢反映的是种群的空间特征,不是群落的垂直结构。(2)树线上升过程中,群落发生了次生演替,演替过程中,树木越来越多,输入该生态系统的总能量增加。(3)图2说明,树线上升幅度与树线之上植被厚度指数呈负相关,可能是树线之上植被厚度大时,形成一道又宽又厚的“封锁墙”,树木的种子落地于此便遭到“封杀”,导致树线相对静止。(4)由图可知,树线上升幅度受到植被厚度指数的制约,即树线上升幅度受种间竞争关系的调控。