高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(共26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-04 09:45:56 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

源于《大学》的大学校训:

华东理工大学校训:大学之道,在明明德,在新民,在止于至善

河南大学校训:明德新民,止于至善

厦门大学校训:自强不息,止于至善(“自强不息”源自《周易·乾卦》)

河南师范大学校训:厚德博学,止于至善

东南大学校训:止于至善

华中科技大学校训:明德厚学,求是创新

南京工业大学校训:明德厚学,沉毅笃行

大学之道

校训是一个学校的座右铭。它反映了一个学校的办学理念和价值取向,是一个学校的教育目标。

我国当代许多大学都从《礼记》各篇,尤其是《大学》《中庸》两篇中,借用一些名言警句作为校训。由此也可反映出《礼记》(尤其是《大学》《中庸》两篇)思想内容的当代价值。

走 进 大 学

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作,原本是《礼记》中的一篇。 《大学》很长一段时间内未能引起儒者的特别注意和关注。从韩愈、李翱推崇《大学》《中庸》以来,它才不断被一些儒者所重视,在儒家经学史中地位开始逐步上升。后朱熹将其编入“四书”,便与《论语》《孟子》《中庸》处于同等重要的地位,且居“四书”之首,地位空前。同时,确立了其在经学史上的重要地位。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。是中国古代一部重要的典章制度选集,主要内容是先秦的礼制。体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

学习目标

1.了解与《大学》这本书相关的文学、文化常识。

2.积累“明、静、安、虑、得、格物、壹是”等词语含义。

3.解读文本的核心思想“三纲 ”“八目”的内容。

什么是大学?

“大学”有两层含义:

一是指古代的一种学制,与小学相对。如《白虎通》:“八岁入小学,十五入大学是也。

孔子开班教学,从事的正是“大学”之教。

二是指“大人之学”,即“为政的大学问”以及“穷理、正心、修己、治人之道”。

译文:大学的宗旨在于彰明美德,在于使人去旧立新、去恶向善,在于使人达到道德修养的最高境界。

初读文本

这是儒学追求的三纲。(纲的本义是提网的总绳,引申指事物的关键部分。)

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

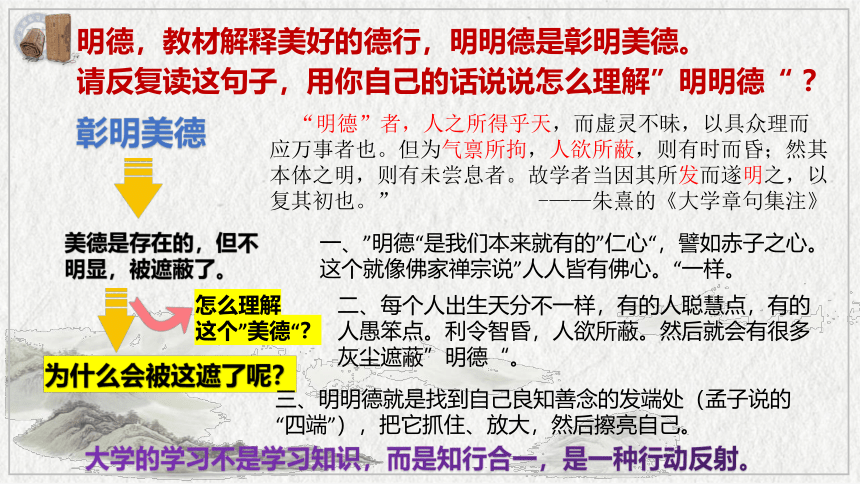

明德,教材解释美好的德行,明明德是彰明美德。

请反复读这句子,用你自己的话说说怎么理解”明明德“ ?

彰明美德

美德是存在的,但不明显,被遮蔽了。

为什么会被这遮了呢?

怎么理解

这个”美德“?

“明德”者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。” -——朱熹的《大学章句集注》

一、”明德“是我们本来就有的”仁心“,譬如赤子之心。这个就像佛家禅宗说”人人皆有佛心。“一样。

二、每个人出生天分不一样,有的人聪慧点,有的人愚笨点。利令智昏,人欲所蔽。然后就会有很多灰尘遮蔽”明德“。

三、明明德就是找到自己良知善念的发端处(孟子说的“四端”),把它抓住、放大,然后擦亮自己。

大学的学习不是学习知识,而是知行合一,是一种行动反射。

新民

研读文本

亲民

结合上学期孟子《齐桓晋文之事》的“推恩论”理解“新民”。

诗云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣!——《孟子》

是在个体经过“明明德”,在个体经过学习擦亮美德之后运用到群体,由个体之善扩充之天下万民的思路,具有“民本”“仁政”思想的萌芽。

“新民”这一规定与下文“治国”“平天下”的出现也具有紧密联系。

自己——妻子——兄弟——家族——国家——全天下

推己及人

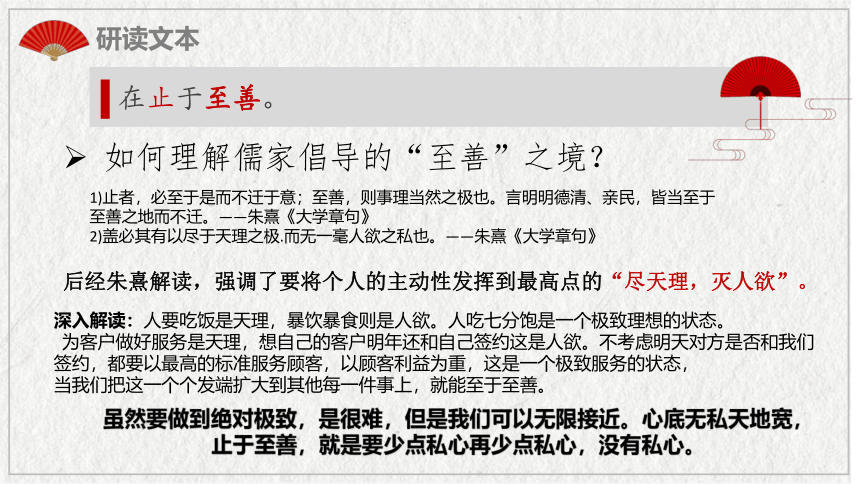

如何理解儒家倡导的“至善”之境?

研读文本

在止于至善。

1)止者,必至于是而不迁于意;至善,则事理当然之极也。言明明德清、亲民,皆当至于至善之地而不迁。——朱熹《大学章句》

2)盖必其有以尽于天理之极.而无一毫人欲之私也。——朱熹《大学章句》

后经朱熹解读,强调了要将个人的主动性发挥到最高点的“尽天理,灭人欲”。

深入解读:人要吃饭是天理,暴饮暴食则是人欲。人吃七分饱是一个极致理想的状态。

为客户做好服务是天理,想自己的客户明年还和自己签约这是人欲。不考虑明天对方是否和我们签约,都要以最高的标准服务顾客,以顾客利益为重,这是一个极致服务的状态,

当我们把这一个个发端扩大到其他每一件事上,就能至于至善。

虽然要做到绝对极致,是很难,但是我们可以无限接近。心底无私天地宽,止于至善,就是要少点私心再少点私心,没有私心。

小结

“三纲领”:“明明德”“新民”“止于至善”。

“明明德”强调“明德”,关键在“自明”;“新民”重在“作新民”,强调率先垂范;“止于至善”就是追求的理想目标和处世原则,突出的是一种尽善尽美的自身素养和人生境界。

可见,三者之间是一种层层递进的逻辑关系,目的是引导人们以道德修养作为人生的价值目标。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

初读文本

止 定 静 安 虑 得

研读文本

不知止,我们常见的毛病。

安定不下来,静不下心,是我们常有的状态。

解决问题的关键:立志。人没志向,就容易“为外物所移”,随波逐流,摇摆不定,碌碌无为。

要知道事物发展的规律。

从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

第一段主要写了什么内容?

明确:提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

研读文本

研读文本

明确:首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

第一段起什么作用?

译文:古代的人想要在天下彰明美德,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

初读文本

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

初读文本

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

研读文本

“八目”之间是什么关系?

明确:

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“齐家、治国、平天下”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

研读文本

“修、齐、治、平”四者的关系是怎样的?

研读文本

明确:“修、齐、治、平”是《礼记·大学》的核心思想。

所谓平天下在治其国,治其国在齐其家,齐其家在修其身。

这四者是一一递进的关系,而修身要先正心,正心要先诚意,诚意要先致知,致知在格物,乃是“修、齐、治、平”的根本。

对于我们中学生来说,“修、齐、治、平”的范围未免大了些。现在的我们,首先要考虑的是如何诚意、如何正心、如何修身。

《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

研读文本

明确:它们是一个不可分割的整体。

“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,

“三纲领”是“八条目”的指导思想。

“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,

“八条目”的目的是实现“三纲领” 。

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内圣

外王

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

拓展探究

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

拓展:《礼记》中的名言警句

源于《大学》的大学校训:

华东理工大学校训:大学之道,在明明德,在新民,在止于至善

河南大学校训:明德新民,止于至善

厦门大学校训:自强不息,止于至善(“自强不息”源自《周易·乾卦》)

河南师范大学校训:厚德博学,止于至善

东南大学校训:止于至善

华中科技大学校训:明德厚学,求是创新

南京工业大学校训:明德厚学,沉毅笃行

大学之道

校训是一个学校的座右铭。它反映了一个学校的办学理念和价值取向,是一个学校的教育目标。

我国当代许多大学都从《礼记》各篇,尤其是《大学》《中庸》两篇中,借用一些名言警句作为校训。由此也可反映出《礼记》(尤其是《大学》《中庸》两篇)思想内容的当代价值。

走 进 大 学

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作,原本是《礼记》中的一篇。 《大学》很长一段时间内未能引起儒者的特别注意和关注。从韩愈、李翱推崇《大学》《中庸》以来,它才不断被一些儒者所重视,在儒家经学史中地位开始逐步上升。后朱熹将其编入“四书”,便与《论语》《孟子》《中庸》处于同等重要的地位,且居“四书”之首,地位空前。同时,确立了其在经学史上的重要地位。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。是中国古代一部重要的典章制度选集,主要内容是先秦的礼制。体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

学习目标

1.了解与《大学》这本书相关的文学、文化常识。

2.积累“明、静、安、虑、得、格物、壹是”等词语含义。

3.解读文本的核心思想“三纲 ”“八目”的内容。

什么是大学?

“大学”有两层含义:

一是指古代的一种学制,与小学相对。如《白虎通》:“八岁入小学,十五入大学是也。

孔子开班教学,从事的正是“大学”之教。

二是指“大人之学”,即“为政的大学问”以及“穷理、正心、修己、治人之道”。

译文:大学的宗旨在于彰明美德,在于使人去旧立新、去恶向善,在于使人达到道德修养的最高境界。

初读文本

这是儒学追求的三纲。(纲的本义是提网的总绳,引申指事物的关键部分。)

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

明德,教材解释美好的德行,明明德是彰明美德。

请反复读这句子,用你自己的话说说怎么理解”明明德“ ?

彰明美德

美德是存在的,但不明显,被遮蔽了。

为什么会被这遮了呢?

怎么理解

这个”美德“?

“明德”者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。” -——朱熹的《大学章句集注》

一、”明德“是我们本来就有的”仁心“,譬如赤子之心。这个就像佛家禅宗说”人人皆有佛心。“一样。

二、每个人出生天分不一样,有的人聪慧点,有的人愚笨点。利令智昏,人欲所蔽。然后就会有很多灰尘遮蔽”明德“。

三、明明德就是找到自己良知善念的发端处(孟子说的“四端”),把它抓住、放大,然后擦亮自己。

大学的学习不是学习知识,而是知行合一,是一种行动反射。

新民

研读文本

亲民

结合上学期孟子《齐桓晋文之事》的“推恩论”理解“新民”。

诗云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣!——《孟子》

是在个体经过“明明德”,在个体经过学习擦亮美德之后运用到群体,由个体之善扩充之天下万民的思路,具有“民本”“仁政”思想的萌芽。

“新民”这一规定与下文“治国”“平天下”的出现也具有紧密联系。

自己——妻子——兄弟——家族——国家——全天下

推己及人

如何理解儒家倡导的“至善”之境?

研读文本

在止于至善。

1)止者,必至于是而不迁于意;至善,则事理当然之极也。言明明德清、亲民,皆当至于至善之地而不迁。——朱熹《大学章句》

2)盖必其有以尽于天理之极.而无一毫人欲之私也。——朱熹《大学章句》

后经朱熹解读,强调了要将个人的主动性发挥到最高点的“尽天理,灭人欲”。

深入解读:人要吃饭是天理,暴饮暴食则是人欲。人吃七分饱是一个极致理想的状态。

为客户做好服务是天理,想自己的客户明年还和自己签约这是人欲。不考虑明天对方是否和我们签约,都要以最高的标准服务顾客,以顾客利益为重,这是一个极致服务的状态,

当我们把这一个个发端扩大到其他每一件事上,就能至于至善。

虽然要做到绝对极致,是很难,但是我们可以无限接近。心底无私天地宽,止于至善,就是要少点私心再少点私心,没有私心。

小结

“三纲领”:“明明德”“新民”“止于至善”。

“明明德”强调“明德”,关键在“自明”;“新民”重在“作新民”,强调率先垂范;“止于至善”就是追求的理想目标和处世原则,突出的是一种尽善尽美的自身素养和人生境界。

可见,三者之间是一种层层递进的逻辑关系,目的是引导人们以道德修养作为人生的价值目标。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

初读文本

止 定 静 安 虑 得

研读文本

不知止,我们常见的毛病。

安定不下来,静不下心,是我们常有的状态。

解决问题的关键:立志。人没志向,就容易“为外物所移”,随波逐流,摇摆不定,碌碌无为。

要知道事物发展的规律。

从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

第一段主要写了什么内容?

明确:提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

研读文本

研读文本

明确:首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

第一段起什么作用?

译文:古代的人想要在天下彰明美德,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

初读文本

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

初读文本

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

研读文本

“八目”之间是什么关系?

明确:

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“齐家、治国、平天下”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

研读文本

“修、齐、治、平”四者的关系是怎样的?

研读文本

明确:“修、齐、治、平”是《礼记·大学》的核心思想。

所谓平天下在治其国,治其国在齐其家,齐其家在修其身。

这四者是一一递进的关系,而修身要先正心,正心要先诚意,诚意要先致知,致知在格物,乃是“修、齐、治、平”的根本。

对于我们中学生来说,“修、齐、治、平”的范围未免大了些。现在的我们,首先要考虑的是如何诚意、如何正心、如何修身。

《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

研读文本

明确:它们是一个不可分割的整体。

“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,

“三纲领”是“八条目”的指导思想。

“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,

“八条目”的目的是实现“三纲领” 。

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内圣

外王

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

拓展探究

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

拓展:《礼记》中的名言警句