【新课标】第7课 战国时期的社会变化 课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 【新课标】第7课 战国时期的社会变化 课件(35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-04 09:56:39 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

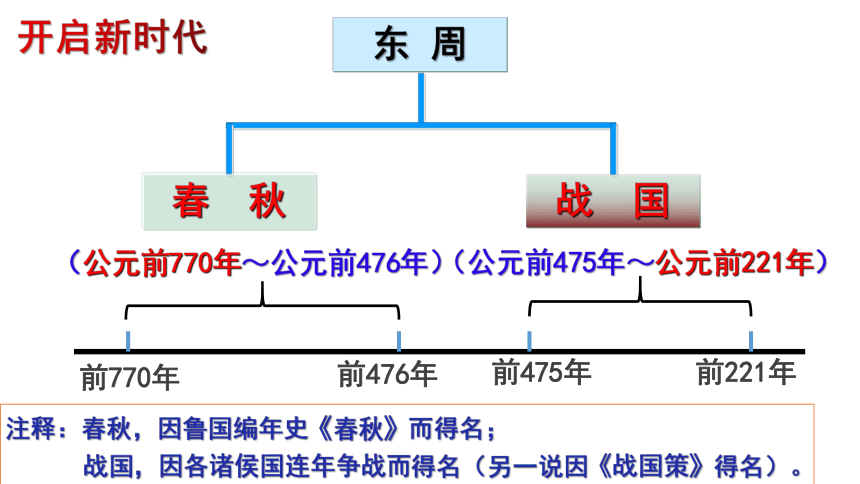

春 秋

战 国

东 周

(公元前770年~公元前476年)

(公元前475年~公元前221年)

开启新时代

前770年

前476年

前475年

前221年

注释:春秋,因鲁国编年史《春秋》而得名;

战国,因各诸侯国连年争战而得名(另一说因《战国策》得名)。

第7课 战国时期的社会变化

第二单元 夏商周时 期:早期国家的产生与社会变革

公元前475年——公元前221年

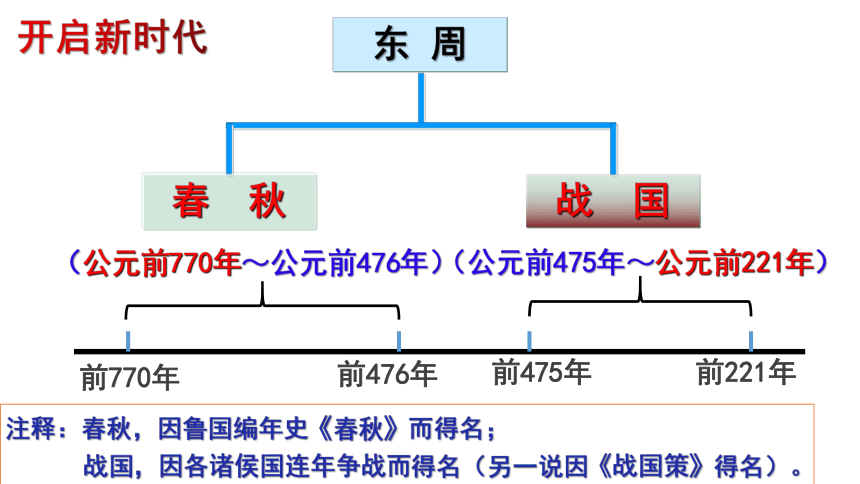

核心素养:

1.时空观念:知道战国七雄形成的过程,著名的兼并战争及其结果,认识诸侯兼并是战国时期社会的重要内容。

2.史料实证:掌握商鞅变法的背景、内容及作用,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3.家国情怀:知道都江堰的修建概况、构成系统、功能和意义,感受我国古代劳动人民的智慧。

培养学科核心素养,落实立德树人目标

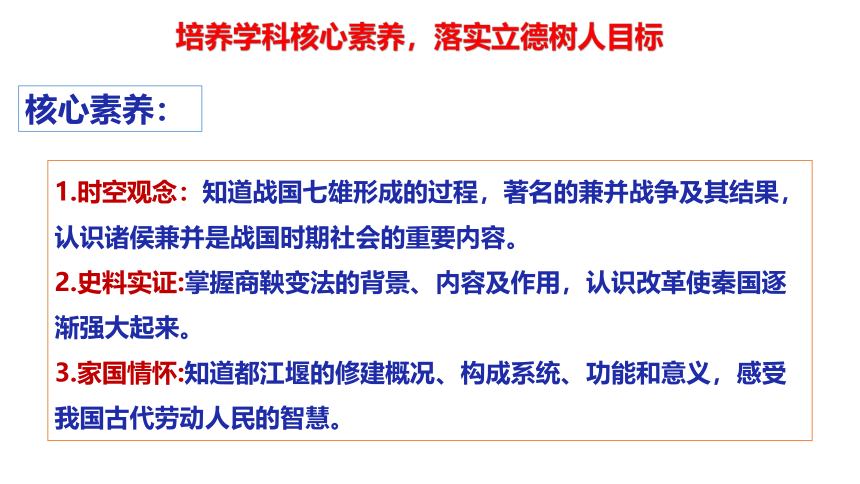

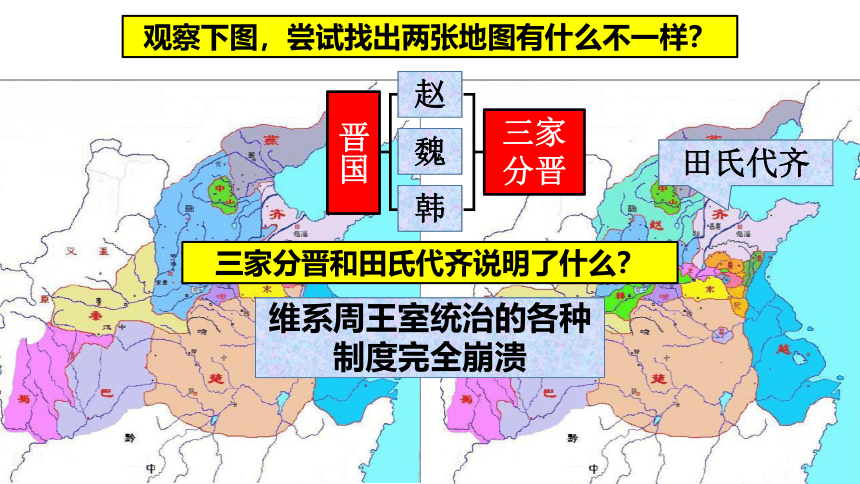

观察下图,尝试找出两张地图有什么不一样?

晋国

赵

魏

韩

三家分晋

田氏代齐

三家分晋和田氏代齐说明了什么?

维系周王室统治的各种制度完全崩溃

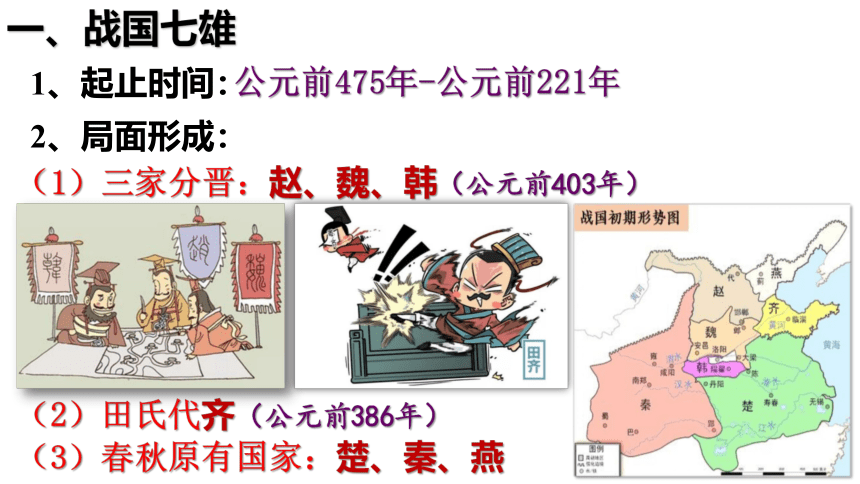

一、战国七雄

1、起止时间:

公元前475年-公元前221年

2、局面形成:

(1)三家分晋:赵、魏、韩(公元前403年)

(2)田氏代齐(公元前386年)

(3)春秋原有国家:楚、秦、燕

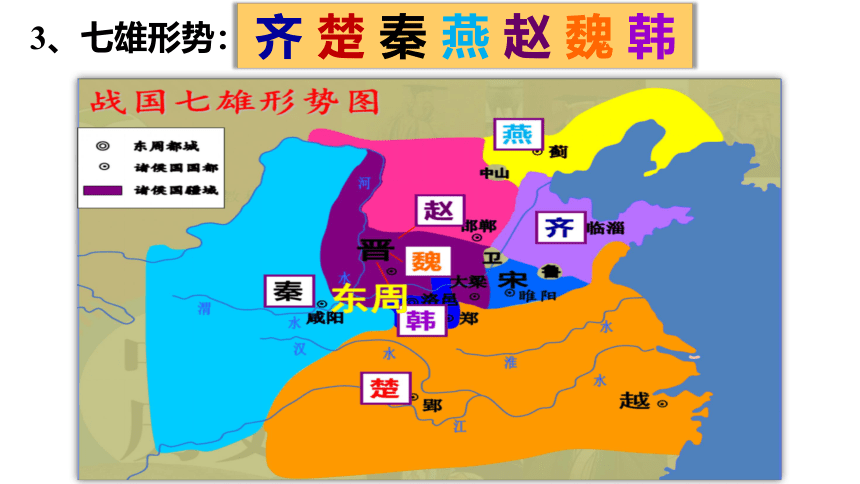

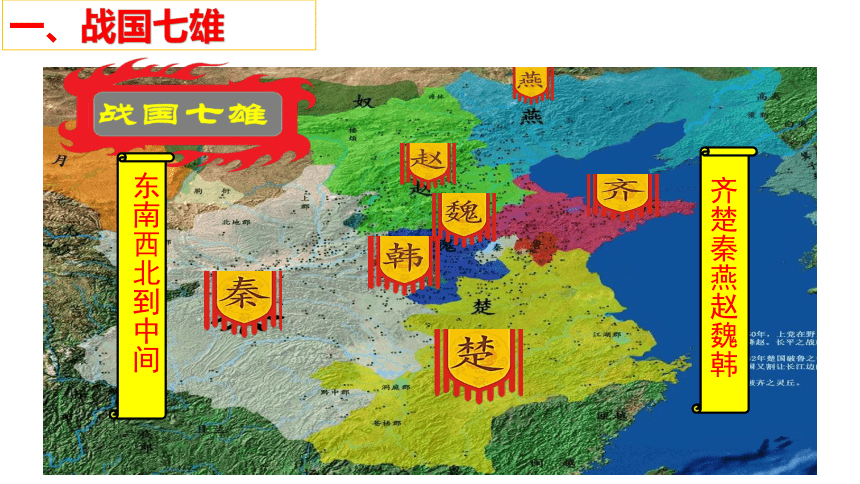

3、七雄形势:

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

东南西北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

一、战国七雄

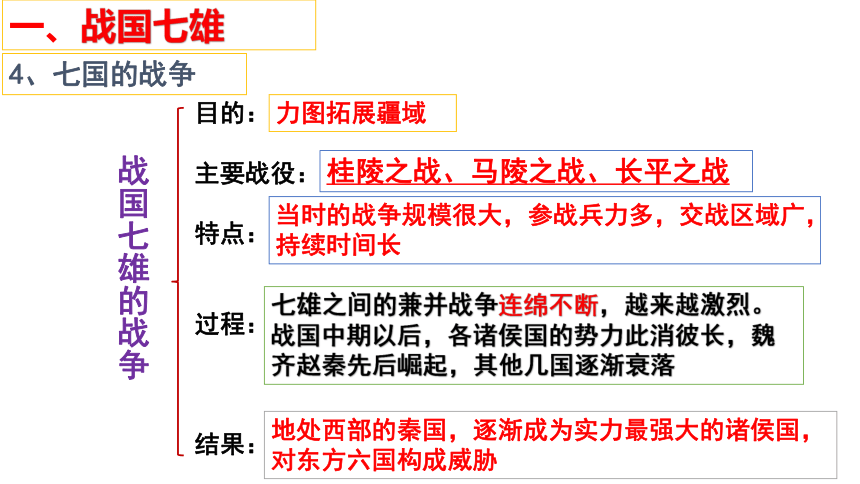

战国七雄的战争

目的:

主要战役:

特点:

过程:

结果:

力图拓展疆域

当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长

桂陵之战、马陵之战、长平之战

七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏齐赵秦先后崛起,其他几国逐渐衰落

地处西部的秦国,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁

4、七国的战争

一、战国七雄

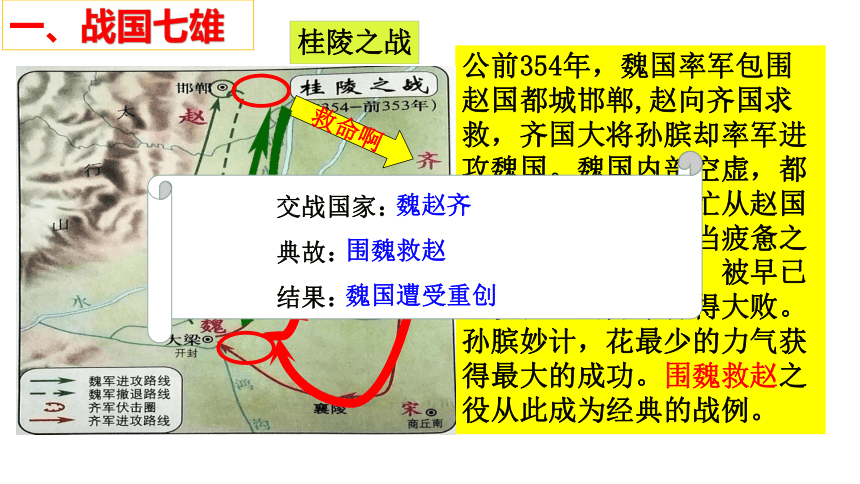

公前354年,魏国率军包围赵国都城邯郸,赵向齐国求救,齐国大将孙膑却率军进攻魏国。魏国内部空虚,都城大梁告急,魏军忙从赵国撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此的齐军打得大败。孙膑妙计,花最少的力气获得最大的成功。围魏救赵之役从此成为经典的战例。

桂陵之战

救命啊

桂陵

交战国家:

典故:

结果:

魏赵齐

围魏救赵

魏国遭受重创

一、战国七雄

马陵

马陵之战

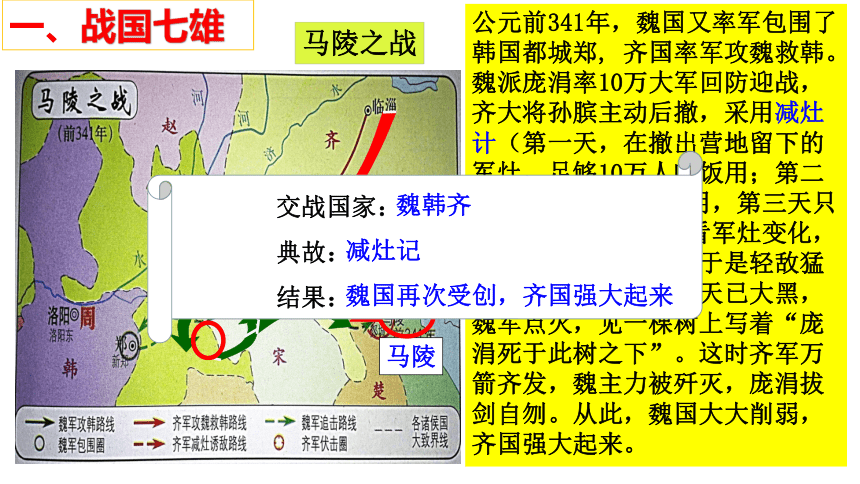

公元前341年,魏国又率军包围了韩国都城郑, 齐国率军攻魏救韩。魏派庞涓率10万大军回防迎战,齐大将孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的只够5万人用,第三天只够3万人)。庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来。

交战国家:

典故:

结果:

魏韩齐

减灶记

魏国再次受创,齐国强大起来

一、战国七雄

赵

公元前前262年-前260年,秦国名将白起率军在赵国的长平一带同赵国的军队决战。战争中,赵王中秦国离间之计,弃用名将廉颇,而起用纸上谈兵的赵括代替廉颇,导致赵军惨败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。

赵国经此一战元气大伤,东方六国再无法抵御秦的进攻,加速了秦国统一中国的进程。

白起

廉颇

我离间!

赵括

长平之战

长平

秦

交战国家:

典故:

结果:

秦赵

纸上谈兵

赵国元气大伤,秦国强大起来,东方六国无力抵御秦扥进攻。

一、战国七雄

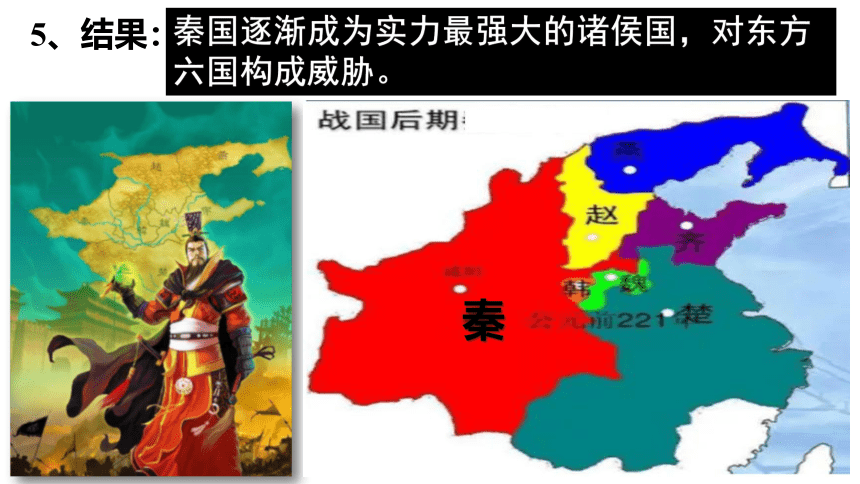

5、结果:

秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

秦

战役 交战 双方 持续 时间 参战人数 结果

桂陵 之战 齐魏 不详 齐国8万 魏国10万 魏国元气大伤开始走向下坡

马陵 之战 不详 齐国10万 魏国10万 长平 之战 秦赵 2年 秦国45万 赵国60万 赵国元气大伤

东方各国无法抵御秦国进攻

战国时期三场经典战役

根据表格,战国时期的战争有什么特点?

战争规模大

参战兵力多

持续时间长

交战区域广

以兼并灭国为目标

争城以战,杀人盈城。争地以战,杀人盈野。

—孟子

问题思考:

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有什么样的感受?他们最渴望的是什么?

反对战争,希望结束战争

渴望国家统一,和平、安定

对于诸侯国统治者来说,如何保证国家在这个战争频繁的年代不被别国所消灭?

实现富国强兵

如何实现富国强兵?

推行变法改革

除了诸侯国统治者希望变法改革,实现富国强兵,还有哪些人有变法的要求?

新兴的地主阶级

史书记载,西周初年有800多个诸侯国,春秋初年还剩170多个,战国初期只有十几个诸侯国了。

诸侯并立

一雄

在争霸与兼并的过程中,国家逐渐走向统一。

七雄

春秋时期的战争与战国时期的战争有何不同

春秋争霸战争

战国兼并战争

打着“尊王攘夷”的旗号,争当霸主,号令诸侯。

兼并对方,扩充疆域,最终实现统一

地主阶级是如何产生的?

奴隶

社会

奴隶主

奴隶

铁农具和牛耕的使用进一步推广

社会生产力

的发展

开垦出大量私田

地主

农民

封建

社会

在这一变化过程中,起决定性作用的是什么?

为什么地主阶级要求变法改革?

生产力的发展

生产力决定生产关系

地主阶级的经济利益需要来自政治上的保障

铁农具和牛耕的使用进一步推广

社会生产力的发展

新兴地主阶级的崛起

渴望获得政治权利

各诸侯国统治者

渴望在兼并战争中获胜

变法

变法改变的是生产关系

瓦解旧制度,确立新制度

改革的

根本原因

改革的

直接动力

二、商鞅变法

1、背景:

赵

魏

韩

秦

燕

齐

楚

乐毅改革

邹忌改革

吴起变法

申不害变法

李悝变法

胡服骑射改革

商鞅变法

改革是当时的大势所趋

顺应社会发展的潮流

商鞅简介

商鞅出生于卫国,原名公孙鞅,后因公被秦国封于商,因而被称为商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。入秦后,以强国之术说动秦孝公。主持变法。变法损害了旧贵族的利益,秦孝公死后,商鞅遭诬陷。商鞅起兵反抗,败死后被车裂。

立木取信

历史故事

商鞅的故事

法家思想

4、支持者:

公元前356年(战国时期)

3、时间:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

2、目的:

秦孝公

旧贵族

治世不一道,

便国不法古。

二.商鞅变法

5、内容:

政治:1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

有利于高效行政,加强中央集权

经济:1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

确立封建土地私有制

提高了农民积极性从而促进经济发展

军事:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

军队战斗力增强

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

意义: 使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

商鞅变法损害了旧贵族的利益!!!

经济富国

军事强兵

二.商鞅变法

课堂探究

思考商鞅变法成功的原因

①代表了新兴地主阶级的利益,顺应了历史发展潮流;(根本原因)

②秦孝公信任,重用商鞅;

③商鞅敢于和旧势力作斗争

商鞅虽死,但是他的改革变法达到了目的。经过变法,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,发展成为最强盛的诸侯国,为以后统一全国奠定了基础。

《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?商鞅变法成功的原因是什么?

合作探究

成功了。

1、时间:公元前256年

2、修建者:秦国蜀郡太守李冰

3、作用:①综合性的水利枢纽,发挥防洪、灌溉、水运等作用,②使成都平原被称为“天府之国”,③至今仍在使用。

水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志·蜀志》

三、造福千秋的都江堰

4、都江堰概况:

(1)两大工程:

渠首+灌溉网

(2)渠首三部分:

分水堤(鱼嘴)、进水口(宝瓶口)、飞沙堰

都江堰是由哪三大主体工程构成的?

三大主体工程分别发挥什么作用呢?

鱼嘴:将泯江水分成内江和外江。内江用于灌溉,外江用于排洪。

飞沙堰:分水堤坝与宝瓶口之间长120米的滚水坝,在洪水期用于泄洪,并减少泥沙淤积(排沙)。

宝瓶口:在内江下游人工凿山开出的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田。

三大工程相互依赖,功能互补,巧妙配合,使其枯水不缺,洪水不淹。

美丽富饶的成都平原(“天府之国“)

始知李太守,

伯禹亦不如。

4、功能及意义:

(1)功能:

发挥防洪、灌溉、水运等多方面的作用

(2)意义:

成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

相关史事:都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐伸展到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000多万亩。

始知李太守,

伯禹亦不如。

相关史事

都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐延伸到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000多万亩。

知识拓展

“震不垮”的都江堰

2008年5月12日,四川的汶川地区发生了8级大地震,造成极为严重的损失。在震中,许多建筑物倒塌,二处于震区的都江堰水利工程却没有损毁和垮塌。虽然大地震造成都江堰鱼嘴的地表出现裂缝,但鱼嘴仍在发挥将岷江分成外江、内江的分洪作用,外江一侧的水闸也能正常开闸放水。经过专家的考察和评估,结论是整个都江堰水利工程是安全的,分水堤、宝瓶口和飞沙堰三大部分都基本完好。人们不禁为这一建于2200多年前的水利工程感到惊叹。

材料研读

水旱从人,不知饥谨,

时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

都江堰工程的主要作用是引水灌溉和防洪,另外也兼具水运和城市供水的功能。它将岷江水一分为二,引一部分流向玉垒山的东侧,让成都平原的南半壁不再受水患的困扰,而北半壁又免于干旱之苦。几千年来,岷江在这里变害为利,造福农桑,将成都平原变成“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的“天府之国”,并进而促进了整个四川地区的政治、经济和文化发展。

大发展

大变革

大动荡

战国时期的社会变化

战国七雄

商鞅变法

都江堰

秦完成统一

军事

政治

经济

中国封建制度确立

课堂小结

课堂演练

1.战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具(见下图),展示出当时已经发明的层叠铸造技术。上述材料反映出战国时期的成就主要体现在( )

A.冶铁业

B.青铜业

C.纺织业

D.煮盐业

【答案】A

【详解】依据题干中战国时期铁制农具在全国各地大规模涌现,说明当时铁制农具得到了广泛的应用,由此得出当时冶铁业十分发达,A项正确;铁制农具的大规模涌现不能反映出青铜业或纺织业或煮盐业的发达,排除BCD项。故选A项。

2.“西周初年周武王分封的诸侯国有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国初期时,只有十几个国家了”。这反映出春秋战国时历史的发展趋势是( )

A.国家的数量越来越少 B.国家逐步走向统一

C.弱肉强食 D.适者生存

【答案】B

【详解】根据“西周初年周武王分封的诸侯国有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国初期时,只有十几个国家了”可得出诸侯国越来越少,在争霸过程中逐步走向统一,B项正确;A项只是表象 ,排除A项;CD项不是发展趋势,排除CD项。故选B项。

课堂演练

3.“兵不如者,勿与挑战;粟不如者,勿与持久”。战国时期商鞅变法的措施中,与此直接相关的是( )

A.鼓励耕织,奖励军功 B.确立县制,废除贵族的世袭特权

C.统一度量衡 D.废除井田制,允许土地自由买卖

【答案】A

【详解】根据题干“兵不如者,勿与挑战;粟不如者,勿与持久”可知,材料反映的是商鞅变法中鼓励耕织,奖励军功的措施。商鞅变法规定:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,A项正确;BCD三项与题意不符,排除BCD三项。故选A项。

课堂演练

4.长江三峡水利工程是当今世界最大的水利工程。早在战国时期,秦国就曾在长江支流的岷江修筑过类似的水利工程,至今还发挥着防洪灌溉的巨大功能,这项工程是( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.白渠 D.六辅渠

【答案】B

【详解】根据所学知识,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在成都附近的岷江上修建了都江堰。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,B项正确;郑国渠关中地区大型水利工程,排除A项;灵渠是秦朝开凿的,灵渠的凿通,沟通了湘江、漓江,打通了南北水上通道,排除C项;白渠是汉武帝时修建的,排除D项。故选B项。

课堂演练

春 秋

战 国

东 周

(公元前770年~公元前476年)

(公元前475年~公元前221年)

开启新时代

前770年

前476年

前475年

前221年

注释:春秋,因鲁国编年史《春秋》而得名;

战国,因各诸侯国连年争战而得名(另一说因《战国策》得名)。

第7课 战国时期的社会变化

第二单元 夏商周时 期:早期国家的产生与社会变革

公元前475年——公元前221年

核心素养:

1.时空观念:知道战国七雄形成的过程,著名的兼并战争及其结果,认识诸侯兼并是战国时期社会的重要内容。

2.史料实证:掌握商鞅变法的背景、内容及作用,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3.家国情怀:知道都江堰的修建概况、构成系统、功能和意义,感受我国古代劳动人民的智慧。

培养学科核心素养,落实立德树人目标

观察下图,尝试找出两张地图有什么不一样?

晋国

赵

魏

韩

三家分晋

田氏代齐

三家分晋和田氏代齐说明了什么?

维系周王室统治的各种制度完全崩溃

一、战国七雄

1、起止时间:

公元前475年-公元前221年

2、局面形成:

(1)三家分晋:赵、魏、韩(公元前403年)

(2)田氏代齐(公元前386年)

(3)春秋原有国家:楚、秦、燕

3、七雄形势:

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

东南西北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

一、战国七雄

战国七雄的战争

目的:

主要战役:

特点:

过程:

结果:

力图拓展疆域

当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长

桂陵之战、马陵之战、长平之战

七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏齐赵秦先后崛起,其他几国逐渐衰落

地处西部的秦国,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁

4、七国的战争

一、战国七雄

公前354年,魏国率军包围赵国都城邯郸,赵向齐国求救,齐国大将孙膑却率军进攻魏国。魏国内部空虚,都城大梁告急,魏军忙从赵国撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此的齐军打得大败。孙膑妙计,花最少的力气获得最大的成功。围魏救赵之役从此成为经典的战例。

桂陵之战

救命啊

桂陵

交战国家:

典故:

结果:

魏赵齐

围魏救赵

魏国遭受重创

一、战国七雄

马陵

马陵之战

公元前341年,魏国又率军包围了韩国都城郑, 齐国率军攻魏救韩。魏派庞涓率10万大军回防迎战,齐大将孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的只够5万人用,第三天只够3万人)。庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来。

交战国家:

典故:

结果:

魏韩齐

减灶记

魏国再次受创,齐国强大起来

一、战国七雄

赵

公元前前262年-前260年,秦国名将白起率军在赵国的长平一带同赵国的军队决战。战争中,赵王中秦国离间之计,弃用名将廉颇,而起用纸上谈兵的赵括代替廉颇,导致赵军惨败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。

赵国经此一战元气大伤,东方六国再无法抵御秦的进攻,加速了秦国统一中国的进程。

白起

廉颇

我离间!

赵括

长平之战

长平

秦

交战国家:

典故:

结果:

秦赵

纸上谈兵

赵国元气大伤,秦国强大起来,东方六国无力抵御秦扥进攻。

一、战国七雄

5、结果:

秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

秦

战役 交战 双方 持续 时间 参战人数 结果

桂陵 之战 齐魏 不详 齐国8万 魏国10万 魏国元气大伤开始走向下坡

马陵 之战 不详 齐国10万 魏国10万 长平 之战 秦赵 2年 秦国45万 赵国60万 赵国元气大伤

东方各国无法抵御秦国进攻

战国时期三场经典战役

根据表格,战国时期的战争有什么特点?

战争规模大

参战兵力多

持续时间长

交战区域广

以兼并灭国为目标

争城以战,杀人盈城。争地以战,杀人盈野。

—孟子

问题思考:

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有什么样的感受?他们最渴望的是什么?

反对战争,希望结束战争

渴望国家统一,和平、安定

对于诸侯国统治者来说,如何保证国家在这个战争频繁的年代不被别国所消灭?

实现富国强兵

如何实现富国强兵?

推行变法改革

除了诸侯国统治者希望变法改革,实现富国强兵,还有哪些人有变法的要求?

新兴的地主阶级

史书记载,西周初年有800多个诸侯国,春秋初年还剩170多个,战国初期只有十几个诸侯国了。

诸侯并立

一雄

在争霸与兼并的过程中,国家逐渐走向统一。

七雄

春秋时期的战争与战国时期的战争有何不同

春秋争霸战争

战国兼并战争

打着“尊王攘夷”的旗号,争当霸主,号令诸侯。

兼并对方,扩充疆域,最终实现统一

地主阶级是如何产生的?

奴隶

社会

奴隶主

奴隶

铁农具和牛耕的使用进一步推广

社会生产力

的发展

开垦出大量私田

地主

农民

封建

社会

在这一变化过程中,起决定性作用的是什么?

为什么地主阶级要求变法改革?

生产力的发展

生产力决定生产关系

地主阶级的经济利益需要来自政治上的保障

铁农具和牛耕的使用进一步推广

社会生产力的发展

新兴地主阶级的崛起

渴望获得政治权利

各诸侯国统治者

渴望在兼并战争中获胜

变法

变法改变的是生产关系

瓦解旧制度,确立新制度

改革的

根本原因

改革的

直接动力

二、商鞅变法

1、背景:

赵

魏

韩

秦

燕

齐

楚

乐毅改革

邹忌改革

吴起变法

申不害变法

李悝变法

胡服骑射改革

商鞅变法

改革是当时的大势所趋

顺应社会发展的潮流

商鞅简介

商鞅出生于卫国,原名公孙鞅,后因公被秦国封于商,因而被称为商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。入秦后,以强国之术说动秦孝公。主持变法。变法损害了旧贵族的利益,秦孝公死后,商鞅遭诬陷。商鞅起兵反抗,败死后被车裂。

立木取信

历史故事

商鞅的故事

法家思想

4、支持者:

公元前356年(战国时期)

3、时间:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

2、目的:

秦孝公

旧贵族

治世不一道,

便国不法古。

二.商鞅变法

5、内容:

政治:1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

有利于高效行政,加强中央集权

经济:1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

确立封建土地私有制

提高了农民积极性从而促进经济发展

军事:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

军队战斗力增强

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

意义: 使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

商鞅变法损害了旧贵族的利益!!!

经济富国

军事强兵

二.商鞅变法

课堂探究

思考商鞅变法成功的原因

①代表了新兴地主阶级的利益,顺应了历史发展潮流;(根本原因)

②秦孝公信任,重用商鞅;

③商鞅敢于和旧势力作斗争

商鞅虽死,但是他的改革变法达到了目的。经过变法,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,发展成为最强盛的诸侯国,为以后统一全国奠定了基础。

《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?商鞅变法成功的原因是什么?

合作探究

成功了。

1、时间:公元前256年

2、修建者:秦国蜀郡太守李冰

3、作用:①综合性的水利枢纽,发挥防洪、灌溉、水运等作用,②使成都平原被称为“天府之国”,③至今仍在使用。

水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志·蜀志》

三、造福千秋的都江堰

4、都江堰概况:

(1)两大工程:

渠首+灌溉网

(2)渠首三部分:

分水堤(鱼嘴)、进水口(宝瓶口)、飞沙堰

都江堰是由哪三大主体工程构成的?

三大主体工程分别发挥什么作用呢?

鱼嘴:将泯江水分成内江和外江。内江用于灌溉,外江用于排洪。

飞沙堰:分水堤坝与宝瓶口之间长120米的滚水坝,在洪水期用于泄洪,并减少泥沙淤积(排沙)。

宝瓶口:在内江下游人工凿山开出的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田。

三大工程相互依赖,功能互补,巧妙配合,使其枯水不缺,洪水不淹。

美丽富饶的成都平原(“天府之国“)

始知李太守,

伯禹亦不如。

4、功能及意义:

(1)功能:

发挥防洪、灌溉、水运等多方面的作用

(2)意义:

成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

相关史事:都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐伸展到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000多万亩。

始知李太守,

伯禹亦不如。

相关史事

都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐延伸到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000多万亩。

知识拓展

“震不垮”的都江堰

2008年5月12日,四川的汶川地区发生了8级大地震,造成极为严重的损失。在震中,许多建筑物倒塌,二处于震区的都江堰水利工程却没有损毁和垮塌。虽然大地震造成都江堰鱼嘴的地表出现裂缝,但鱼嘴仍在发挥将岷江分成外江、内江的分洪作用,外江一侧的水闸也能正常开闸放水。经过专家的考察和评估,结论是整个都江堰水利工程是安全的,分水堤、宝瓶口和飞沙堰三大部分都基本完好。人们不禁为这一建于2200多年前的水利工程感到惊叹。

材料研读

水旱从人,不知饥谨,

时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

都江堰工程的主要作用是引水灌溉和防洪,另外也兼具水运和城市供水的功能。它将岷江水一分为二,引一部分流向玉垒山的东侧,让成都平原的南半壁不再受水患的困扰,而北半壁又免于干旱之苦。几千年来,岷江在这里变害为利,造福农桑,将成都平原变成“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的“天府之国”,并进而促进了整个四川地区的政治、经济和文化发展。

大发展

大变革

大动荡

战国时期的社会变化

战国七雄

商鞅变法

都江堰

秦完成统一

军事

政治

经济

中国封建制度确立

课堂小结

课堂演练

1.战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具(见下图),展示出当时已经发明的层叠铸造技术。上述材料反映出战国时期的成就主要体现在( )

A.冶铁业

B.青铜业

C.纺织业

D.煮盐业

【答案】A

【详解】依据题干中战国时期铁制农具在全国各地大规模涌现,说明当时铁制农具得到了广泛的应用,由此得出当时冶铁业十分发达,A项正确;铁制农具的大规模涌现不能反映出青铜业或纺织业或煮盐业的发达,排除BCD项。故选A项。

2.“西周初年周武王分封的诸侯国有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国初期时,只有十几个国家了”。这反映出春秋战国时历史的发展趋势是( )

A.国家的数量越来越少 B.国家逐步走向统一

C.弱肉强食 D.适者生存

【答案】B

【详解】根据“西周初年周武王分封的诸侯国有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国初期时,只有十几个国家了”可得出诸侯国越来越少,在争霸过程中逐步走向统一,B项正确;A项只是表象 ,排除A项;CD项不是发展趋势,排除CD项。故选B项。

课堂演练

3.“兵不如者,勿与挑战;粟不如者,勿与持久”。战国时期商鞅变法的措施中,与此直接相关的是( )

A.鼓励耕织,奖励军功 B.确立县制,废除贵族的世袭特权

C.统一度量衡 D.废除井田制,允许土地自由买卖

【答案】A

【详解】根据题干“兵不如者,勿与挑战;粟不如者,勿与持久”可知,材料反映的是商鞅变法中鼓励耕织,奖励军功的措施。商鞅变法规定:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,A项正确;BCD三项与题意不符,排除BCD三项。故选A项。

课堂演练

4.长江三峡水利工程是当今世界最大的水利工程。早在战国时期,秦国就曾在长江支流的岷江修筑过类似的水利工程,至今还发挥着防洪灌溉的巨大功能,这项工程是( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.白渠 D.六辅渠

【答案】B

【详解】根据所学知识,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在成都附近的岷江上修建了都江堰。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,B项正确;郑国渠关中地区大型水利工程,排除A项;灵渠是秦朝开凿的,灵渠的凿通,沟通了湘江、漓江,打通了南北水上通道,排除C项;白渠是汉武帝时修建的,排除D项。故选B项。

课堂演练

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史