2022—2023学年人音版高中音乐必修音乐鉴赏第8单元第15节 贝多芬 课件 (25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年人音版高中音乐必修音乐鉴赏第8单元第15节 贝多芬 课件 (25张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-09-04 18:36:42 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

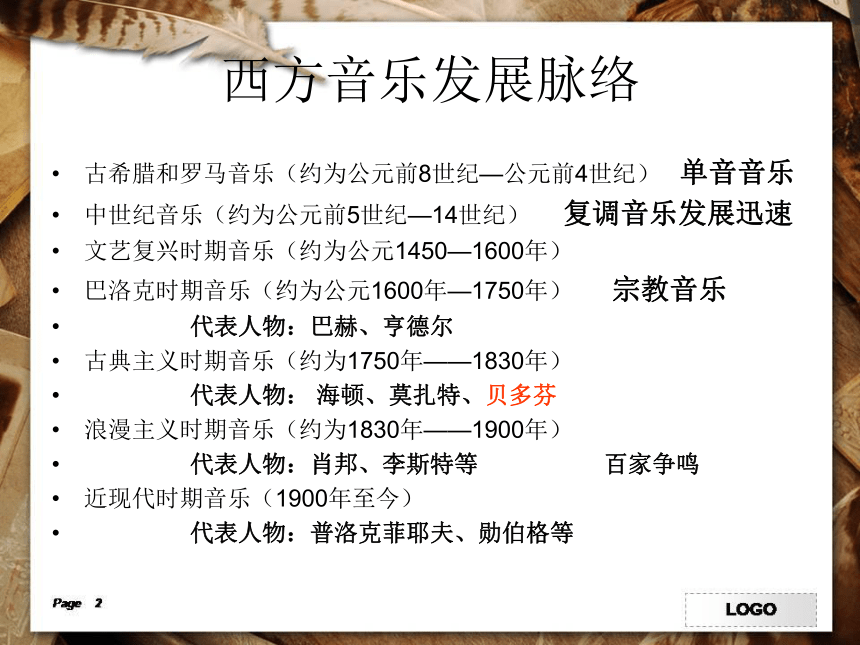

西方音乐发展脉络

古希腊和罗马音乐(约为公元前8世纪—公元前4世纪) 单音音乐

中世纪音乐(约为公元前5世纪—14世纪) 复调音乐发展迅速

文艺复兴时期音乐(约为公元1450—1600年)

巴洛克时期音乐(约为公元1600年—1750年) 宗教音乐

代表人物:巴赫、亨德尔

古典主义时期音乐(约为1750年——1830年)

代表人物: 海顿、莫扎特、贝多芬

浪漫主义时期音乐(约为1830年——1900年)

代表人物:肖邦、李斯特等 百家争鸣

近现代时期音乐(1900年至今)

代表人物:普洛克菲耶夫、勋伯格等

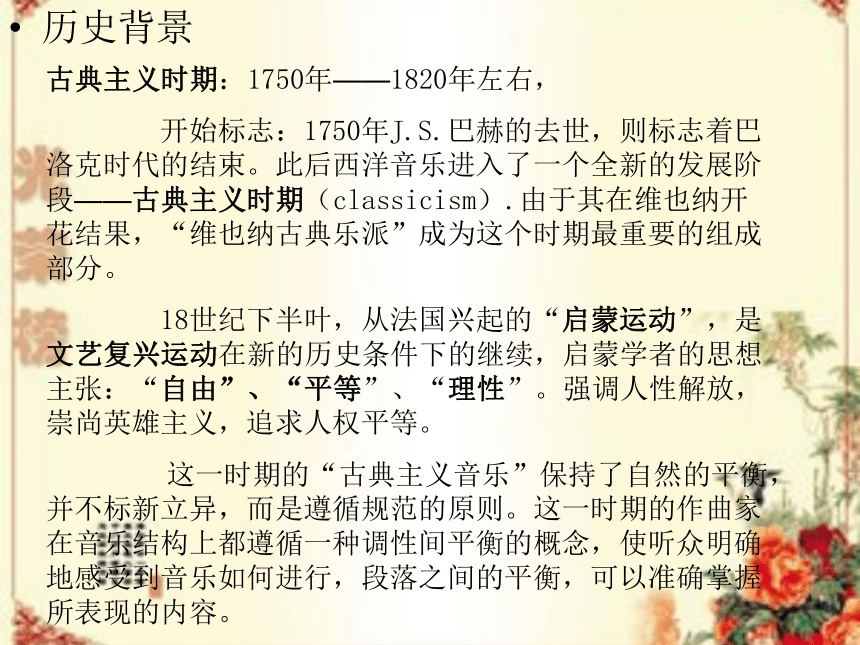

历史背景

古典主义时期:1750年——1820年左右,

开始标志:1750年J.S.巴赫的去世,则标志着巴洛克时代的结束。此后西洋音乐进入了一个全新的发展阶段——古典主义时期(classicism).由于其在维也纳开花结果,“维也纳古典乐派”成为这个时期最重要的组成部分。

18世纪下半叶,从法国兴起的“启蒙运动”,是文艺复兴运动在新的历史条件下的继续,启蒙学者的思想主张:“自由”、“平等”、“理性”。强调人性解放,崇尚英雄主义,追求人权平等。

这一时期的“古典主义音乐”保持了自然的平衡,并不标新立异,而是遵循规范的原则。这一时期的作曲家在音乐结构上都遵循一种调性间平衡的概念,使听众明确地感受到音乐如何进行,段落之间的平衡,可以准确掌握所表现的内容。

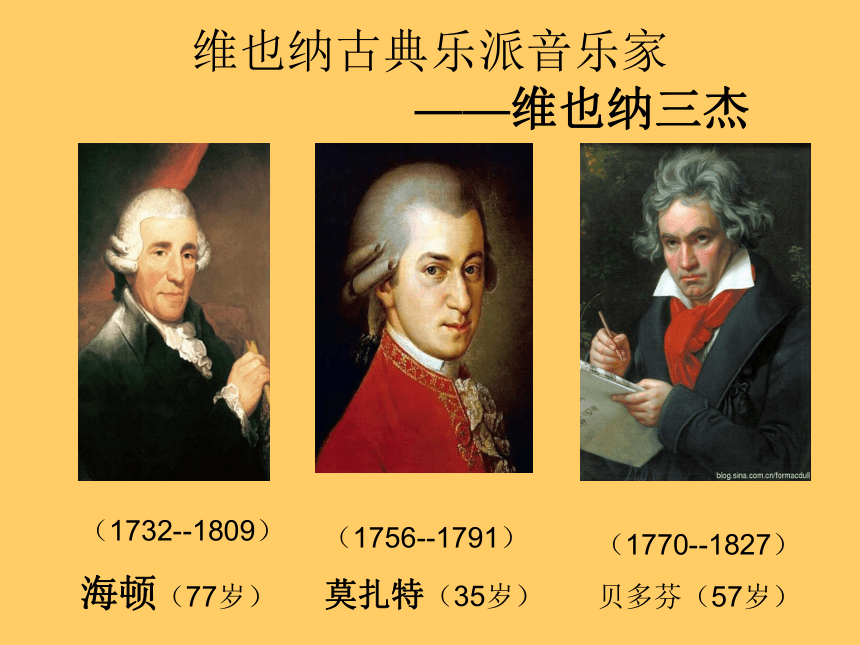

维也纳古典乐派音乐家

——维也纳三杰

(1732--1809)

海顿(77岁)

(1756--1791)

莫扎特(35岁)

(1770--1827)

贝多芬(57岁)

海顿 被称为

“交响乐之父”

出生于奥匈边境的一个铁匠家庭,是奥地利著名作曲家,维也纳古典乐派的奠基者之一。

1.交响曲有《告别》、《时钟》、《狩猎》、《伦敦》。

2.弦乐四重奏《黄帝四重奏》等。

3.欣赏《惊愕》第二乐章。

莫扎特被称为 “神童”。

他生于一个宫廷乐师家里,杰出的奥地利作曲家。

他自小便有“神童”之称。四岁开始学习音乐,五岁懂得作曲,七岁便随父亲到处旅行演奏,十多岁时已创作了很多乐曲。

歌剧:《费加罗的婚礼》、《唐.璜》、《魔笛》。

交响曲:第40号

莫扎特的音乐清新、典雅,富有抒情、 温柔的特质,因而许多人说:“莫扎特的音乐给人予温暖”。

海顿一生中创作了一百多部交响曲,并奠定了交响曲的结构形式,故有“交响乐之父”的美称。

贝多芬的作品以刚劲的生态和富有反抗精神而著称,因而许多人说:“贝多芬的音乐给人予力量”。

贝多芬生平介绍

贝多芬1770年12月莱茵河畔距法国不远的小城——波恩。他出生的家族是一个音乐世家,他的祖父是波恩宫廷乐团的乐团长,父亲是一个酗酒的男高音歌手。他的母亲是一个女仆,一个厨子的女儿。贝多芬自幼便已显露出他的音乐天分,父亲急于把他培养成为一个像莫扎特那样的神童,从小就把他一人和提琴关在家里,或整天逼在羽管键琴旁边练习,但是,他在这段时期中所受的音乐教育一直是非常零乱和没有系统的。

贝多芬一生坎坷,没有建立家庭。二十六岁开始耳聋,晚年全聋,只能通过谈话册与人交谈。但孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,1789年法国资产阶级革命进步思想意识给他许多启发,奠定了他人文主义世界观的基础——人类平等、追求正义和个性自由,憎恨封建专制的压迫。

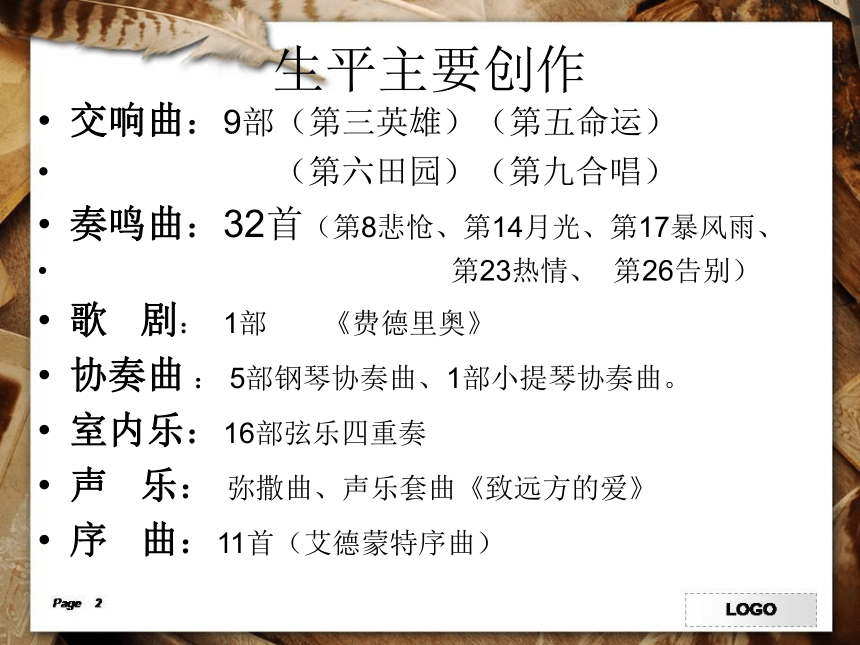

生平主要创作

交响曲:9部(第三英雄)(第五命运)

(第六田园)(第九合唱)

奏鸣曲:32首(第8悲怆、第14月光、第17暴风雨、

第23热情、 第26告别)

歌 剧: 1部 《费德里奥》

协奏曲 : 5部钢琴协奏曲、1部小提琴协奏曲。

室内乐:16部弦乐四重奏

声 乐: 弥撒曲、声乐套曲《致远方的爱》

序 曲:11首(艾德蒙特序曲)

贝多芬一生的作品虽然不太多,但他却被公认为是世界上最伟大的音乐家。之所以赢得如此高的声誉,关键在于他集卓越的音乐天赋和热情奔放的性格于一身,有崇高的理想和强烈的社会责任感,有坚忍不拔的意志和不屈不挠的毅力。

奏鸣曲与奏鸣曲式

奏鸣曲是18世纪最常用的一个基本器乐结构观念,是一种体裁,不仅用来写作乐队作品,也用于其他器乐。

第一段由主要的调性转到属调;

第二段在属调上演奏主题,偶尔加入新的乐思或新的调性,然后转回主调。其主要的思想是显示调性的对比。是到19世纪30年代以后,古典奏鸣曲最后形成。

奏鸣曲式曲式结构的一种,它由呈示部,展开部,再现部(有时加尾声)三部分组成,通常用在奏鸣曲、交响曲、协奏曲中的第一乐章,常为快板。

奏鸣曲式

呈示部 展开部 再现部

(提出可争论的问题)(进行讨论甚至斗争)(得出结论)

以呈示部主题充分进行发展

重复(或变化重复)

呈示部内容

引子

主部

副部

结束部

贝多芬\朗朗维也纳音乐会热情奏鸣曲第三乐章_标清.flv

从容的快板,以激烈的

连敲减七和弦开头,用奏鸣曲式,疾风暴雨式

的势如破竹收尾。

第三乐章从容的行板,f小调,奏鸣曲式。

第一主题反映了一个宏大的战斗场面,具有百折不挠的气势;

第二主题同样具有顽强的斗争精神。经过重复第一主题,最后以排山倒海之势结束全曲。

引子中响起了战斗呼声般的军号声。其实奔腾的第一主题,犹如炽烈的斗争激情,一泻千里,势不可挡。

第二主题表现了顽强的反抗和挣扎。在展开中进一步表现出对幸福生活的向往和内心的激动。

最后沸腾的音流汇成一支英勇的进行曲,胜利即将到来,欢欣鼓舞的音调激励这人们前进。

交响曲是器乐体裁的一种,是管弦乐队演奏的包含多个乐章的大型(奏鸣曲型)套曲。源于意大利歌剧序曲,海顿时定型。

基本特点为:

第一乐章快板,采用奏鸣曲式;

第二乐章速度徐缓,采用二部曲式或三部曲式等;

第三乐章速度中庸或稍快,为小步舞曲或诙谐曲;

第四乐章又称"终乐章",速度急速,采用回旋曲式奏鸣曲式等。

第三交响曲——英雄

贝多芬创作于1804年

它的标题是:

《英雄交响曲,为纪念一位伟人而作》,原稿上的标题是《拿破仑·波拿巴大交响曲》,是应法国驻维也纳大使的邀请为拿破仑写的。但当时贝多芬听到拿破仑称帝的消息时,愤然撕去标题页,改成了《英雄》的曲名。

这首交响曲从内容到形式都富于革新精神,感情奔放,篇幅巨大,和声与节奏新颖自由。

他在曲式结构上作了革新,如用一首庄严的葬礼进行曲作为第二乐章,用一首谐谑曲作为第三乐章,都是前所未有的。

欣赏英雄交响曲片段

贝多芬《第九交响曲》手稿

被列入联合国世界遗产名单。

2003年5月23日,乐圣贝多芬在1817年写成的手稿,在伦敦拍卖行被一名未露面的收藏家以电话出价213.3万购得。

贝多芬《d小调第九(合唱)交响曲》

乐曲简介

d小调第九交响曲,完成于1823年,是贝多芬晚期代表作品。因为乐曲第四乐章加入了大型合唱,故后人称之为“合唱交响曲”。其合唱部分是以德国著名诗人席勒的《欢乐颂》为歌词而谱曲的。

这是贝多芬音乐创作生涯的最高峰和总结。

这部交响乐构思广阔,思想深刻,形象丰富多样,它扩大了交响乐的规模和范围,是一部宏伟而充满哲理性和英雄性的壮丽颂歌。作者通过这部作品表达了人类寻求自由的斗争意志,并坚信这个斗争最后一定以人类的胜利而告终,人类必将获得欢乐和团结友爱。

《第九交响曲》第四乐章

此乐章是急板、变奏与回旋的混合自由式。

器乐部分:包括序奏和宣叙调,是对前三个乐章的回忆并出现了欢乐的主题。

声乐部分:交响合唱部分唱词采用了德国大诗人席勒的长诗《欢乐颂》。这个乐章是整个交响乐的总结:前三个乐章表现了“通过斗争和思索,去寻求自由和欢乐”,而末乐章则总结出“斗争取得了胜利,欢乐战胜了苦难”。

因此也可以说,《第九交响曲》是贝多芬自己一生的总结,这部交响曲至可列为人类精神的最伟大的成就。

44拍手指游戏练习

3 3 4 5 5 4 3 2

1 1 2 3 3 · 2 2 —

3 3 4 5 1 1 2 3

2· 1 1 —

唱一唱

欢乐颂

——选自《d小调第九(合唱)交响曲》第四乐章

席 勒 词

贝 多 芬 曲

邓 映 易 译配

1=D

4

4

3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 3 · 2 2 — 3 3 4 5

欢 乐 女 神,圣 洁 美 丽,灿 烂 光 芒 照 大 地! 我 们 心 中

5 4 3 2 1 1 2 3 2 · 1 1 2 2 3 1 2 3 4 3 1

充 满 热 情,来 到 你 的 圣 殿 里! 你 的 力 量 能 使 人 们

2 3 4 3 2 1 2 5 3 3 3 4 5 5 4 3 4 2 1 1 2 3

2 · 1 1 :

消 除 一 切 分 歧,在 你 光 辉 照 耀下 , 人 们 团 结

成 兄 弟。 Fine

.

小结

贝多芬将古典主义音乐推向了巅峰,开创了浪漫主义的先河,他的32首钢琴奏鸣曲被誉为音乐中的“新约全书”,称为划时代的音乐蓝本。是他,把交响乐发展到了前所未有的境地。

他最终被病魔夺去了生命,他在行将就木的时候,依然坚持创作了最后5首弦乐四重奏,他犹如一位哲人,在深渊的边缘,为世人献上一曲曲讴歌人类灵魂的“圣歌”。

同学们,我们的人生犹如巨轮正要拔锚起航,前途有很多困境,但只要坚定自己的信念,勇往直前,定能创造出一个属于自己青春年华!

西方音乐发展脉络

古希腊和罗马音乐(约为公元前8世纪—公元前4世纪) 单音音乐

中世纪音乐(约为公元前5世纪—14世纪) 复调音乐发展迅速

文艺复兴时期音乐(约为公元1450—1600年)

巴洛克时期音乐(约为公元1600年—1750年) 宗教音乐

代表人物:巴赫、亨德尔

古典主义时期音乐(约为1750年——1830年)

代表人物: 海顿、莫扎特、贝多芬

浪漫主义时期音乐(约为1830年——1900年)

代表人物:肖邦、李斯特等 百家争鸣

近现代时期音乐(1900年至今)

代表人物:普洛克菲耶夫、勋伯格等

历史背景

古典主义时期:1750年——1820年左右,

开始标志:1750年J.S.巴赫的去世,则标志着巴洛克时代的结束。此后西洋音乐进入了一个全新的发展阶段——古典主义时期(classicism).由于其在维也纳开花结果,“维也纳古典乐派”成为这个时期最重要的组成部分。

18世纪下半叶,从法国兴起的“启蒙运动”,是文艺复兴运动在新的历史条件下的继续,启蒙学者的思想主张:“自由”、“平等”、“理性”。强调人性解放,崇尚英雄主义,追求人权平等。

这一时期的“古典主义音乐”保持了自然的平衡,并不标新立异,而是遵循规范的原则。这一时期的作曲家在音乐结构上都遵循一种调性间平衡的概念,使听众明确地感受到音乐如何进行,段落之间的平衡,可以准确掌握所表现的内容。

维也纳古典乐派音乐家

——维也纳三杰

(1732--1809)

海顿(77岁)

(1756--1791)

莫扎特(35岁)

(1770--1827)

贝多芬(57岁)

海顿 被称为

“交响乐之父”

出生于奥匈边境的一个铁匠家庭,是奥地利著名作曲家,维也纳古典乐派的奠基者之一。

1.交响曲有《告别》、《时钟》、《狩猎》、《伦敦》。

2.弦乐四重奏《黄帝四重奏》等。

3.欣赏《惊愕》第二乐章。

莫扎特被称为 “神童”。

他生于一个宫廷乐师家里,杰出的奥地利作曲家。

他自小便有“神童”之称。四岁开始学习音乐,五岁懂得作曲,七岁便随父亲到处旅行演奏,十多岁时已创作了很多乐曲。

歌剧:《费加罗的婚礼》、《唐.璜》、《魔笛》。

交响曲:第40号

莫扎特的音乐清新、典雅,富有抒情、 温柔的特质,因而许多人说:“莫扎特的音乐给人予温暖”。

海顿一生中创作了一百多部交响曲,并奠定了交响曲的结构形式,故有“交响乐之父”的美称。

贝多芬的作品以刚劲的生态和富有反抗精神而著称,因而许多人说:“贝多芬的音乐给人予力量”。

贝多芬生平介绍

贝多芬1770年12月莱茵河畔距法国不远的小城——波恩。他出生的家族是一个音乐世家,他的祖父是波恩宫廷乐团的乐团长,父亲是一个酗酒的男高音歌手。他的母亲是一个女仆,一个厨子的女儿。贝多芬自幼便已显露出他的音乐天分,父亲急于把他培养成为一个像莫扎特那样的神童,从小就把他一人和提琴关在家里,或整天逼在羽管键琴旁边练习,但是,他在这段时期中所受的音乐教育一直是非常零乱和没有系统的。

贝多芬一生坎坷,没有建立家庭。二十六岁开始耳聋,晚年全聋,只能通过谈话册与人交谈。但孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,1789年法国资产阶级革命进步思想意识给他许多启发,奠定了他人文主义世界观的基础——人类平等、追求正义和个性自由,憎恨封建专制的压迫。

生平主要创作

交响曲:9部(第三英雄)(第五命运)

(第六田园)(第九合唱)

奏鸣曲:32首(第8悲怆、第14月光、第17暴风雨、

第23热情、 第26告别)

歌 剧: 1部 《费德里奥》

协奏曲 : 5部钢琴协奏曲、1部小提琴协奏曲。

室内乐:16部弦乐四重奏

声 乐: 弥撒曲、声乐套曲《致远方的爱》

序 曲:11首(艾德蒙特序曲)

贝多芬一生的作品虽然不太多,但他却被公认为是世界上最伟大的音乐家。之所以赢得如此高的声誉,关键在于他集卓越的音乐天赋和热情奔放的性格于一身,有崇高的理想和强烈的社会责任感,有坚忍不拔的意志和不屈不挠的毅力。

奏鸣曲与奏鸣曲式

奏鸣曲是18世纪最常用的一个基本器乐结构观念,是一种体裁,不仅用来写作乐队作品,也用于其他器乐。

第一段由主要的调性转到属调;

第二段在属调上演奏主题,偶尔加入新的乐思或新的调性,然后转回主调。其主要的思想是显示调性的对比。是到19世纪30年代以后,古典奏鸣曲最后形成。

奏鸣曲式曲式结构的一种,它由呈示部,展开部,再现部(有时加尾声)三部分组成,通常用在奏鸣曲、交响曲、协奏曲中的第一乐章,常为快板。

奏鸣曲式

呈示部 展开部 再现部

(提出可争论的问题)(进行讨论甚至斗争)(得出结论)

以呈示部主题充分进行发展

重复(或变化重复)

呈示部内容

引子

主部

副部

结束部

贝多芬\朗朗维也纳音乐会热情奏鸣曲第三乐章_标清.flv

从容的快板,以激烈的

连敲减七和弦开头,用奏鸣曲式,疾风暴雨式

的势如破竹收尾。

第三乐章从容的行板,f小调,奏鸣曲式。

第一主题反映了一个宏大的战斗场面,具有百折不挠的气势;

第二主题同样具有顽强的斗争精神。经过重复第一主题,最后以排山倒海之势结束全曲。

引子中响起了战斗呼声般的军号声。其实奔腾的第一主题,犹如炽烈的斗争激情,一泻千里,势不可挡。

第二主题表现了顽强的反抗和挣扎。在展开中进一步表现出对幸福生活的向往和内心的激动。

最后沸腾的音流汇成一支英勇的进行曲,胜利即将到来,欢欣鼓舞的音调激励这人们前进。

交响曲是器乐体裁的一种,是管弦乐队演奏的包含多个乐章的大型(奏鸣曲型)套曲。源于意大利歌剧序曲,海顿时定型。

基本特点为:

第一乐章快板,采用奏鸣曲式;

第二乐章速度徐缓,采用二部曲式或三部曲式等;

第三乐章速度中庸或稍快,为小步舞曲或诙谐曲;

第四乐章又称"终乐章",速度急速,采用回旋曲式奏鸣曲式等。

第三交响曲——英雄

贝多芬创作于1804年

它的标题是:

《英雄交响曲,为纪念一位伟人而作》,原稿上的标题是《拿破仑·波拿巴大交响曲》,是应法国驻维也纳大使的邀请为拿破仑写的。但当时贝多芬听到拿破仑称帝的消息时,愤然撕去标题页,改成了《英雄》的曲名。

这首交响曲从内容到形式都富于革新精神,感情奔放,篇幅巨大,和声与节奏新颖自由。

他在曲式结构上作了革新,如用一首庄严的葬礼进行曲作为第二乐章,用一首谐谑曲作为第三乐章,都是前所未有的。

欣赏英雄交响曲片段

贝多芬《第九交响曲》手稿

被列入联合国世界遗产名单。

2003年5月23日,乐圣贝多芬在1817年写成的手稿,在伦敦拍卖行被一名未露面的收藏家以电话出价213.3万购得。

贝多芬《d小调第九(合唱)交响曲》

乐曲简介

d小调第九交响曲,完成于1823年,是贝多芬晚期代表作品。因为乐曲第四乐章加入了大型合唱,故后人称之为“合唱交响曲”。其合唱部分是以德国著名诗人席勒的《欢乐颂》为歌词而谱曲的。

这是贝多芬音乐创作生涯的最高峰和总结。

这部交响乐构思广阔,思想深刻,形象丰富多样,它扩大了交响乐的规模和范围,是一部宏伟而充满哲理性和英雄性的壮丽颂歌。作者通过这部作品表达了人类寻求自由的斗争意志,并坚信这个斗争最后一定以人类的胜利而告终,人类必将获得欢乐和团结友爱。

《第九交响曲》第四乐章

此乐章是急板、变奏与回旋的混合自由式。

器乐部分:包括序奏和宣叙调,是对前三个乐章的回忆并出现了欢乐的主题。

声乐部分:交响合唱部分唱词采用了德国大诗人席勒的长诗《欢乐颂》。这个乐章是整个交响乐的总结:前三个乐章表现了“通过斗争和思索,去寻求自由和欢乐”,而末乐章则总结出“斗争取得了胜利,欢乐战胜了苦难”。

因此也可以说,《第九交响曲》是贝多芬自己一生的总结,这部交响曲至可列为人类精神的最伟大的成就。

44拍手指游戏练习

3 3 4 5 5 4 3 2

1 1 2 3 3 · 2 2 —

3 3 4 5 1 1 2 3

2· 1 1 —

唱一唱

欢乐颂

——选自《d小调第九(合唱)交响曲》第四乐章

席 勒 词

贝 多 芬 曲

邓 映 易 译配

1=D

4

4

3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 3 · 2 2 — 3 3 4 5

欢 乐 女 神,圣 洁 美 丽,灿 烂 光 芒 照 大 地! 我 们 心 中

5 4 3 2 1 1 2 3 2 · 1 1 2 2 3 1 2 3 4 3 1

充 满 热 情,来 到 你 的 圣 殿 里! 你 的 力 量 能 使 人 们

2 3 4 3 2 1 2 5 3 3 3 4 5 5 4 3 4 2 1 1 2 3

2 · 1 1 :

消 除 一 切 分 歧,在 你 光 辉 照 耀下 , 人 们 团 结

成 兄 弟。 Fine

.

小结

贝多芬将古典主义音乐推向了巅峰,开创了浪漫主义的先河,他的32首钢琴奏鸣曲被誉为音乐中的“新约全书”,称为划时代的音乐蓝本。是他,把交响乐发展到了前所未有的境地。

他最终被病魔夺去了生命,他在行将就木的时候,依然坚持创作了最后5首弦乐四重奏,他犹如一位哲人,在深渊的边缘,为世人献上一曲曲讴歌人类灵魂的“圣歌”。

同学们,我们的人生犹如巨轮正要拔锚起航,前途有很多困境,但只要坚定自己的信念,勇往直前,定能创造出一个属于自己青春年华!

同课章节目录