选择性必修2第9课 20世纪以来人类的经济与生活课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2第9课 20世纪以来人类的经济与生活课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第9课 20世纪以来人类的经济与生活

目 录

一、世界经济的发展

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

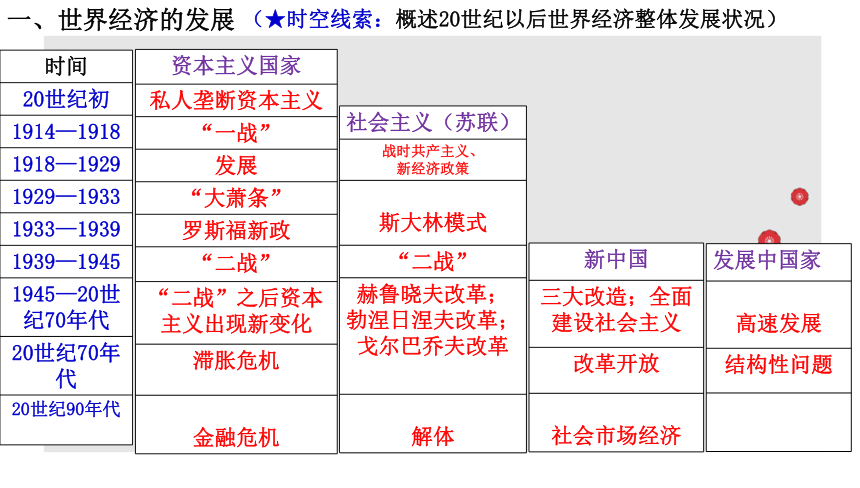

(★时空线索:概述20世纪以后世界经济整体发展状况)

时间

20世纪初

1914—1918

1918—1929

1929—1933

1933—1939

1939—1945

1945—20世纪70年代

20世纪70年代

20世纪90年代

资本主义国家

私人垄断资本主义

“一战”

发展

“大萧条”

罗斯福新政

“二战”

“二战”之后资本主义出现新变化

滞胀危机

金融危机

社会主义(苏联)

战时共产主义、

新经济政策

斯大林模式

“二战”

赫鲁晓夫改革;

勃涅日涅夫改革;

戈尔巴乔夫改革

解体

新中国

三大改造;全面建设社会主义

改革开放

社会市场经济

发展中国家

高速发展

结构性问题

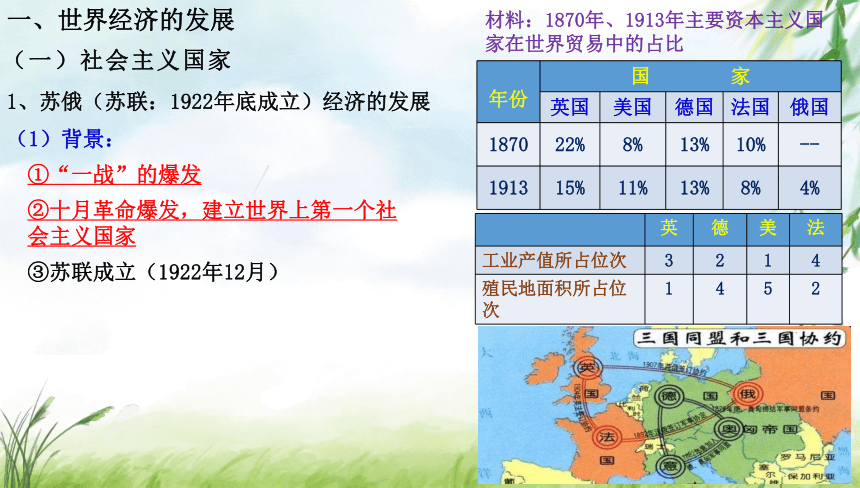

一、世界经济的发展

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

年份 国 家 英国 美国 德国 法国 俄国

1870 22% 8% 13% 10% --

1913 15% 11% 13% 8% 4%

材料:1870年、1913年主要资本主义国家在世界贸易中的占比

英 德 美 法

工业产值所占位次 3 2 1 4

殖民地面积所占位次 1 4 5 2

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

(1)背景:

①“一战”的爆发

②十月革命爆发,建立世界上第一个社会主义国家

③苏联成立(1922年12月)

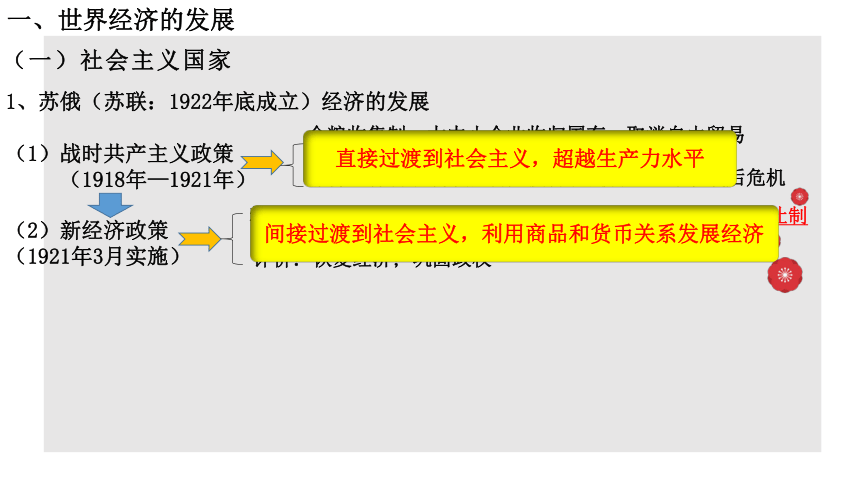

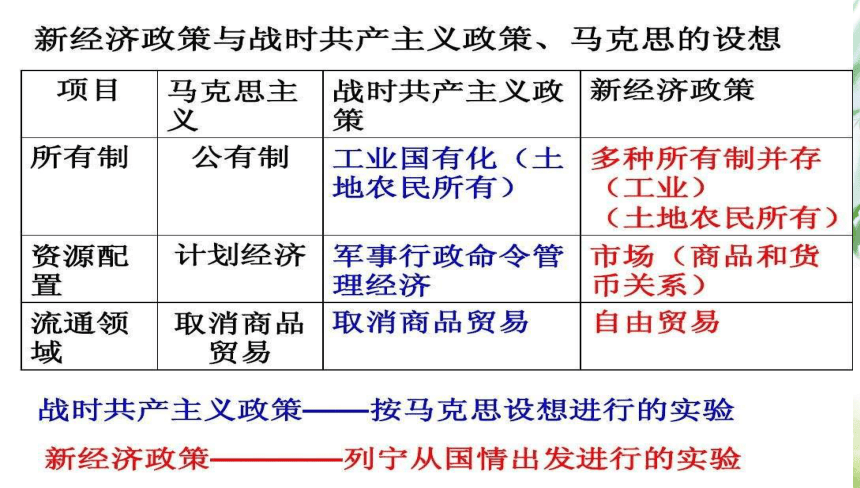

(1)战时共产主义政策

(1918年—1921年)

(2)新经济政策

(1921年3月实施)

余粮收集制;大中小企业收归国有;取消自由贸易

评价:有利于战争胜利;损害农民利益,导致战后危机

粮食税;解除部分中小企业国有化;允许私营企业发展;租让制

评价:恢复经济;巩固政权

直接过渡到社会主义,超越生产力水平

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

间接过渡到社会主义,利用商品和货币关系发展经济

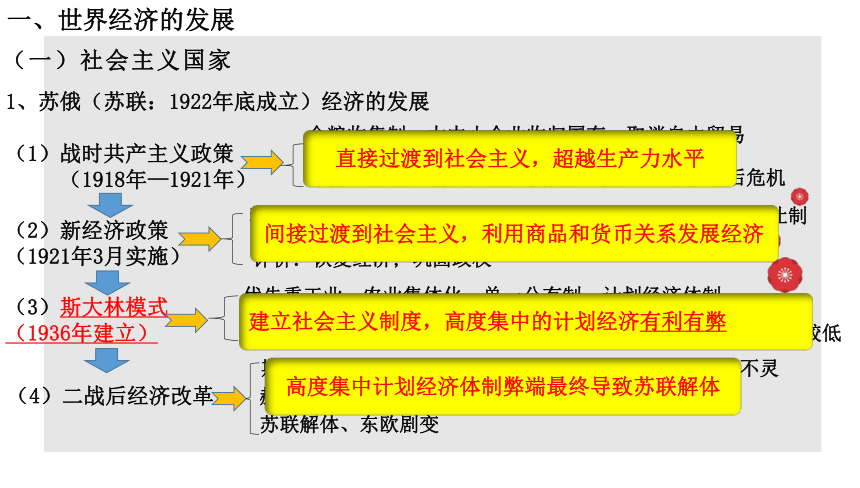

(1)战时共产主义政策

(1918年—1921年)

(2)新经济政策

(1921年3月实施)

(3)斯大林模式

(1936年建立)

(4)二战后经济改革

余粮收集制;大中小企业收归国有;取消自由贸易

评价:有利于战争胜利;损害农民利益,导致战后危机

粮食税;解除部分中小企业国有化;允许私营企业发展;租让制

评价:恢复经济;巩固政权

优先重工业;农业集体化;单一公有制,计划经济体制

评价:国家强大,赢得二战;国民经济比例失调;民众生活水平较低

斯大林模式的指令性计划和官僚化管理效率低下、运转不灵

赫鲁晓夫、勃涅日涅夫、戈尔巴乔夫改革

建立社会主义制度,高度集中的计划经济有利有弊

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

苏联解体、东欧剧变

高度集中计划经济体制弊端最终导致苏联解体

直接过渡到社会主义,超越生产力水平

间接过渡到社会主义,利用商品和货币关系发展经济

东欧剧变最先在波兰出现,后来扩展到民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等国家。在柏林墙倒下后,东西德经历45年的分裂后于1990年重新统一。

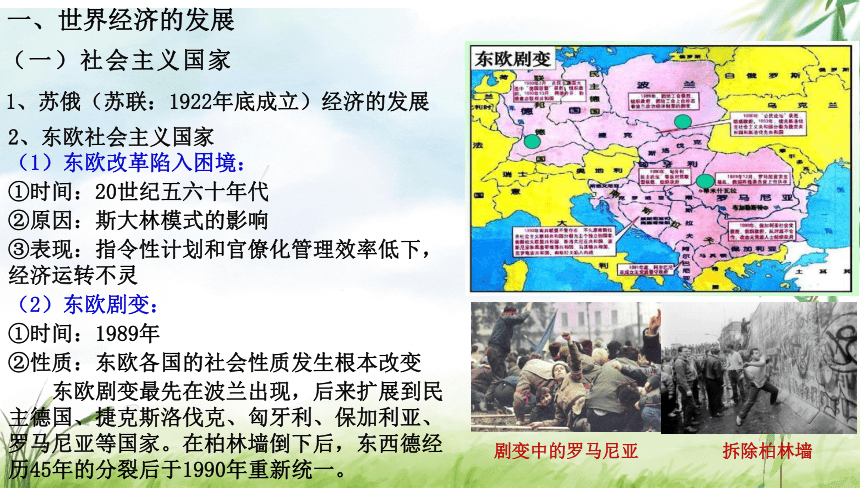

2、东欧社会主义国家

剧变中的罗马尼亚

拆除柏林墙

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

(1)东欧改革陷入困境:

①时间:20世纪五六十年代

②原因:斯大林模式的影响

③表现:指令性计划和官僚化管理效率低下,经济运转不灵

(2)东欧剧变:

①时间:1989年

②性质:东欧各国的社会性质发生根本改变

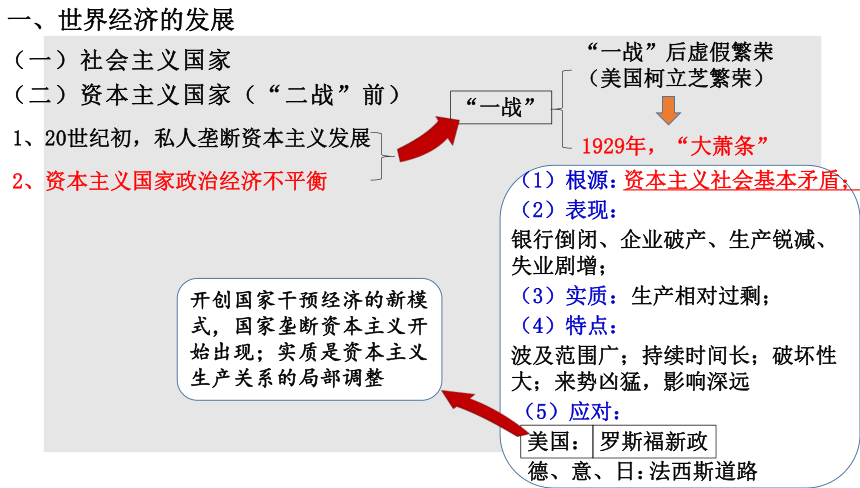

1、20世纪初,私人垄断资本主义发展

2、资本主义国家政治经济不平衡

“一战”

“一战”后虚假繁荣

(美国柯立芝繁荣)

1929年,“大萧条”

波及范围广;持续时间长;破坏性大;来势凶猛,影响深远

开创国家干预经济的新模式,国家垄断资本主义开始出现;实质是资本主义生产关系的局部调整

(二)资本主义国家(“二战”前)

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

资本主义社会基本矛盾;

(1)根源:

(2)表现:

银行倒闭、企业破产、生产锐减、失业剧增;

(3)实质:

生产相对过剩;

(4)特点:

(5)应对:

美国:

德、意、日:

罗斯福新政

法西斯道路

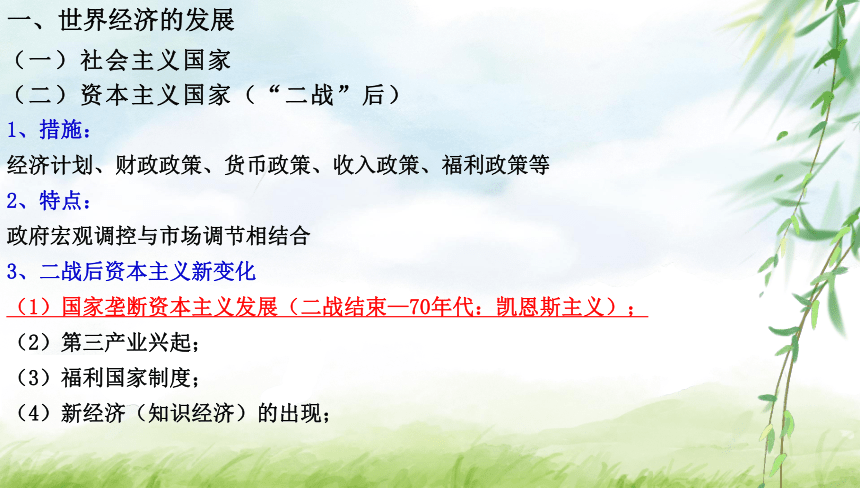

(二)资本主义国家(“二战”后)

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

3、二战后资本主义新变化

(1)国家垄断资本主义发展(二战结束—70年代:凯恩斯主义);

(2)第三产业兴起;

(3)福利国家制度;

(4)新经济(知识经济)的出现;

1、措施:

经济计划、财政政策、货币政策、收入政策、福利政策等

2、特点:

政府宏观调控与市场调节相结合

③2008年,国际金融危机

1997年亚洲金融危机

4、“二战”后资本主义国家的问题

(1)原因:

①资本主义生产社会化与生产资料私人占有之间的固有矛盾仍然存在

②经济全球化发展,世界范围内贫富分化加剧

(2)表现:

①20世纪七十年代,“滞胀”危机;

②1997年,亚洲金融危机;

(三)中国经济崛起

(二)资本主义国家

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

社会主义过渡时期(1949—1956年)

新中国成立

全面建设社会主义时期(1956—1966年)

改革开放新时期(1978年至今)

“一化”:奠定工业化基础

“三改”:生产资料私有制变为生产资料公有制,计划经济体系确立,社会主义制度建立

成功探索:中共八大;“八字方针”

失误挫折:总路线、大跃进、人民公社化

农村(1978年):家庭联产承包责任制

对内改革

城市(1984年):国企改革

深化经济体制改革(1992年):社会主义市场经济体制

对外开放:

(三)中国经济崛起

国民经济恢复时期(1949—1952年底)

一五计划

(1953—1957年)

文化大革命(1966—1976年)

两年徘徊时期(1976—1978年)

(三)中国经济崛起

(二)资本主义国家

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

(四)发展中国家的经济发展

①发展中国家自身经济结构存在问题

(四)发展中国家的经济发展

1、背景:

二战后,原先的殖民地与半殖民地国家纷纷独立

2、表现:

(1)首要目标:

发展中国家将经济独立作为首要目标,并通过发展国有经济与制订经济计划加速自身的工业化进程

(2)高速发展:

20世纪60年代至70年代前期,一些国家的经济实现了高速发展

(3)问题—充满挑战:

②西方发达国家贸易保护主义抬头

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

3、“二战”后恢复经济的需要与经济全球化的推动

1、吸取“大萧条”与“二战”的教训;

2、“二战”后,西欧国家普遍衰落,美国经济实力膨胀;

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

1、1947年,在美国主导下,多国达成《关税与贸易总协定》,宗旨是……

3、1997年,69个世界贸易组织签署《全球基础电信协定》

2、1995年,成立世界贸易组织

4、2001年,中国正式加入世界贸易组织

5、20世纪后期以来,贸易形式和贸易手段发生变化,更加多样和高效

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

(三)国际金融体系

1、1944年,美国、英国等44个国家在美国布雷顿森林召开会议,会议确立了以美元为中心的国际货币体系—布雷顿森林体系

2、1945年,国际货币基金组织和世界银行成立

国际货币基金组织 世界银行

标志

时间

作用

特点

性质 1945年

1945年

短期贷款,用以国际收支调整

中长期贷款(贷款对象、贷款领域)

国际货币金融组织

重建货币制度,维持汇率稳定与国际收支平衡

鼓励对外投资,促进战后经济恢复和发展

【知识拓展】

注意:国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定构成战后资本主义世界经济的三大支柱。

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

(三)国际金融体系

1、1944年,美国、英国等44个国家在美国布雷顿森林召开会议,会议确立了以美元为中心的国际货币体系—布雷顿森林体系

2、1945年,国际货币基金组织和世界银行成立。

3、20世纪90年代以来,资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球化扩张成为经济全球化进程中的主导趋势。(有利有弊)

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

(三)国际金融体系

(四)中国的金融影响力提升

1、2009年,中国政府开始推进人民币的国际化

2、2010年,中国成为国际货币基金组织第三大成员

3、2015年,中国发起成立亚洲基础设施投资银行

4、2016年,人民币成为主要的国际储备货币之一

1914

1918

1929

1939

1945

70年代初

90年代以来

私人垄断资本主义

资本主义国家

苏俄(联)、东欧社会主义国家

新中国

发展中国家

“一战“

经济恢复发展

战时共产主义;

新经济政策;

“大萧条”

斯大林模式

“二战“

“二战“

快速增长

赫鲁晓夫改革;

勃涅日涅夫改革;

戈尔巴乔夫改革

社会主义过渡时期;全面建设社会主义时期

“滞胀”危机

缓慢增长、危机

东欧剧变苏联解体

改革开放

社会主义市场经济

60年代至70年代前期,高速发展;此后仍充满挑战

小结

第9课 20世纪以来人类的经济与生活

目 录

一、世界经济的发展

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(★时空线索:概述20世纪以后世界经济整体发展状况)

时间

20世纪初

1914—1918

1918—1929

1929—1933

1933—1939

1939—1945

1945—20世纪70年代

20世纪70年代

20世纪90年代

资本主义国家

私人垄断资本主义

“一战”

发展

“大萧条”

罗斯福新政

“二战”

“二战”之后资本主义出现新变化

滞胀危机

金融危机

社会主义(苏联)

战时共产主义、

新经济政策

斯大林模式

“二战”

赫鲁晓夫改革;

勃涅日涅夫改革;

戈尔巴乔夫改革

解体

新中国

三大改造;全面建设社会主义

改革开放

社会市场经济

发展中国家

高速发展

结构性问题

一、世界经济的发展

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

年份 国 家 英国 美国 德国 法国 俄国

1870 22% 8% 13% 10% --

1913 15% 11% 13% 8% 4%

材料:1870年、1913年主要资本主义国家在世界贸易中的占比

英 德 美 法

工业产值所占位次 3 2 1 4

殖民地面积所占位次 1 4 5 2

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

(1)背景:

①“一战”的爆发

②十月革命爆发,建立世界上第一个社会主义国家

③苏联成立(1922年12月)

(1)战时共产主义政策

(1918年—1921年)

(2)新经济政策

(1921年3月实施)

余粮收集制;大中小企业收归国有;取消自由贸易

评价:有利于战争胜利;损害农民利益,导致战后危机

粮食税;解除部分中小企业国有化;允许私营企业发展;租让制

评价:恢复经济;巩固政权

直接过渡到社会主义,超越生产力水平

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

间接过渡到社会主义,利用商品和货币关系发展经济

(1)战时共产主义政策

(1918年—1921年)

(2)新经济政策

(1921年3月实施)

(3)斯大林模式

(1936年建立)

(4)二战后经济改革

余粮收集制;大中小企业收归国有;取消自由贸易

评价:有利于战争胜利;损害农民利益,导致战后危机

粮食税;解除部分中小企业国有化;允许私营企业发展;租让制

评价:恢复经济;巩固政权

优先重工业;农业集体化;单一公有制,计划经济体制

评价:国家强大,赢得二战;国民经济比例失调;民众生活水平较低

斯大林模式的指令性计划和官僚化管理效率低下、运转不灵

赫鲁晓夫、勃涅日涅夫、戈尔巴乔夫改革

建立社会主义制度,高度集中的计划经济有利有弊

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

苏联解体、东欧剧变

高度集中计划经济体制弊端最终导致苏联解体

直接过渡到社会主义,超越生产力水平

间接过渡到社会主义,利用商品和货币关系发展经济

东欧剧变最先在波兰出现,后来扩展到民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等国家。在柏林墙倒下后,东西德经历45年的分裂后于1990年重新统一。

2、东欧社会主义国家

剧变中的罗马尼亚

拆除柏林墙

1、苏俄(苏联:1922年底成立)经济的发展

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

(1)东欧改革陷入困境:

①时间:20世纪五六十年代

②原因:斯大林模式的影响

③表现:指令性计划和官僚化管理效率低下,经济运转不灵

(2)东欧剧变:

①时间:1989年

②性质:东欧各国的社会性质发生根本改变

1、20世纪初,私人垄断资本主义发展

2、资本主义国家政治经济不平衡

“一战”

“一战”后虚假繁荣

(美国柯立芝繁荣)

1929年,“大萧条”

波及范围广;持续时间长;破坏性大;来势凶猛,影响深远

开创国家干预经济的新模式,国家垄断资本主义开始出现;实质是资本主义生产关系的局部调整

(二)资本主义国家(“二战”前)

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

资本主义社会基本矛盾;

(1)根源:

(2)表现:

银行倒闭、企业破产、生产锐减、失业剧增;

(3)实质:

生产相对过剩;

(4)特点:

(5)应对:

美国:

德、意、日:

罗斯福新政

法西斯道路

(二)资本主义国家(“二战”后)

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

3、二战后资本主义新变化

(1)国家垄断资本主义发展(二战结束—70年代:凯恩斯主义);

(2)第三产业兴起;

(3)福利国家制度;

(4)新经济(知识经济)的出现;

1、措施:

经济计划、财政政策、货币政策、收入政策、福利政策等

2、特点:

政府宏观调控与市场调节相结合

③2008年,国际金融危机

1997年亚洲金融危机

4、“二战”后资本主义国家的问题

(1)原因:

①资本主义生产社会化与生产资料私人占有之间的固有矛盾仍然存在

②经济全球化发展,世界范围内贫富分化加剧

(2)表现:

①20世纪七十年代,“滞胀”危机;

②1997年,亚洲金融危机;

(三)中国经济崛起

(二)资本主义国家

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

社会主义过渡时期(1949—1956年)

新中国成立

全面建设社会主义时期(1956—1966年)

改革开放新时期(1978年至今)

“一化”:奠定工业化基础

“三改”:生产资料私有制变为生产资料公有制,计划经济体系确立,社会主义制度建立

成功探索:中共八大;“八字方针”

失误挫折:总路线、大跃进、人民公社化

农村(1978年):家庭联产承包责任制

对内改革

城市(1984年):国企改革

深化经济体制改革(1992年):社会主义市场经济体制

对外开放:

(三)中国经济崛起

国民经济恢复时期(1949—1952年底)

一五计划

(1953—1957年)

文化大革命(1966—1976年)

两年徘徊时期(1976—1978年)

(三)中国经济崛起

(二)资本主义国家

一、世界经济的发展

(一)社会主义国家

(四)发展中国家的经济发展

①发展中国家自身经济结构存在问题

(四)发展中国家的经济发展

1、背景:

二战后,原先的殖民地与半殖民地国家纷纷独立

2、表现:

(1)首要目标:

发展中国家将经济独立作为首要目标,并通过发展国有经济与制订经济计划加速自身的工业化进程

(2)高速发展:

20世纪60年代至70年代前期,一些国家的经济实现了高速发展

(3)问题—充满挑战:

②西方发达国家贸易保护主义抬头

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

3、“二战”后恢复经济的需要与经济全球化的推动

1、吸取“大萧条”与“二战”的教训;

2、“二战”后,西欧国家普遍衰落,美国经济实力膨胀;

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

1、1947年,在美国主导下,多国达成《关税与贸易总协定》,宗旨是……

3、1997年,69个世界贸易组织签署《全球基础电信协定》

2、1995年,成立世界贸易组织

4、2001年,中国正式加入世界贸易组织

5、20世纪后期以来,贸易形式和贸易手段发生变化,更加多样和高效

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

(三)国际金融体系

1、1944年,美国、英国等44个国家在美国布雷顿森林召开会议,会议确立了以美元为中心的国际货币体系—布雷顿森林体系

2、1945年,国际货币基金组织和世界银行成立

国际货币基金组织 世界银行

标志

时间

作用

特点

性质 1945年

1945年

短期贷款,用以国际收支调整

中长期贷款(贷款对象、贷款领域)

国际货币金融组织

重建货币制度,维持汇率稳定与国际收支平衡

鼓励对外投资,促进战后经济恢复和发展

【知识拓展】

注意:国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定构成战后资本主义世界经济的三大支柱。

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

(三)国际金融体系

1、1944年,美国、英国等44个国家在美国布雷顿森林召开会议,会议确立了以美元为中心的国际货币体系—布雷顿森林体系

2、1945年,国际货币基金组织和世界银行成立。

3、20世纪90年代以来,资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球化扩张成为经济全球化进程中的主导趋势。(有利有弊)

二、“二战”后国际贸易和国际金融的发展

(一)背景

(二)国际贸易体系

(三)国际金融体系

(四)中国的金融影响力提升

1、2009年,中国政府开始推进人民币的国际化

2、2010年,中国成为国际货币基金组织第三大成员

3、2015年,中国发起成立亚洲基础设施投资银行

4、2016年,人民币成为主要的国际储备货币之一

1914

1918

1929

1939

1945

70年代初

90年代以来

私人垄断资本主义

资本主义国家

苏俄(联)、东欧社会主义国家

新中国

发展中国家

“一战“

经济恢复发展

战时共产主义;

新经济政策;

“大萧条”

斯大林模式

“二战“

“二战“

快速增长

赫鲁晓夫改革;

勃涅日涅夫改革;

戈尔巴乔夫改革

社会主义过渡时期;全面建设社会主义时期

“滞胀”危机

缓慢增长、危机

东欧剧变苏联解体

改革开放

社会主义市场经济

60年代至70年代前期,高速发展;此后仍充满挑战

小结

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化