地理湘教版(2019)选择性必修1 1.2地球的公转(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)选择性必修1 1.2地球的公转(共49张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-05 08:22:15 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

目录页

黄赤交角及其影响

地球公转地理意义

01

02

03

地球的公转特征

课标要求及学习目标

【课标要求】

结合实例,说明地球运动的地理意义

【学习目标】

1、了解地球运动的特征;

2、掌握黄赤交角概念及其影响;

3、结合实例,说明地球公转的地理意义;

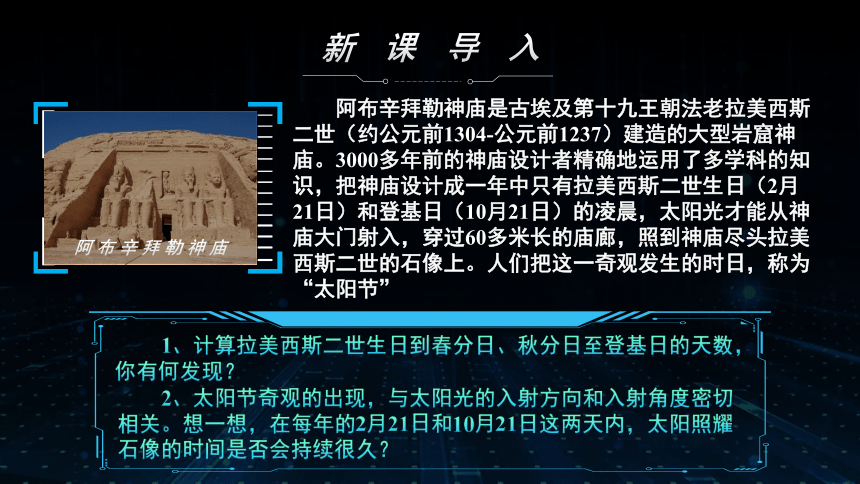

阿布辛拜勒神庙

阿布辛拜勒神庙是古埃及第十九王朝法老拉美西斯二世(约公元前1304-公元前1237)建造的大型岩窟神庙。3000多年前的神庙设计者精确地运用了多学科的知识,把神庙设计成一年中只有拉美西斯二世生日(2月21日)和登基日(10月21日)的凌晨,太阳光才能从神庙大门射入,穿过60多米长的庙廊,照到神庙尽头拉美西斯二世的石像上。人们把这一奇观发生的时日,称为“太阳节”

1、计算拉美西斯二世生日到春分日、秋分日至登基日的天数,你有何发现?

2、太阳节奇观的出现,与太阳光的入射方向和入射角度密切相关。想一想,在每年的2月21日和10月21日这两天内,太阳照耀石像的时间是否会持续很久?

新课导入

PAR T ONE

地球公转的特征

地球公转特性

地球绕太阳运作叫作公转,其路径称为公转轨道。地球公转轨道是一个近似正圆的椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。地球公转一周所需要的时间为365日6时9分10秒,即一个恒星年。

公转方向

自西向东

平均角速度

每天约59′

平均线速度

30千米/秒

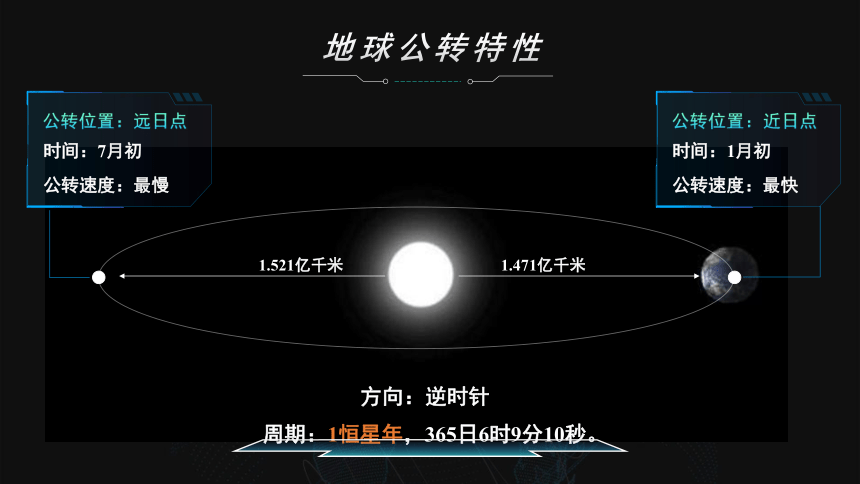

1.521亿千米

1.471亿千米

方向:逆时针

周期:1恒星年,365日6时9分10秒。

地球公转特性

公转位置:近日点

时间:1月初

公转速度:最快

公转位置:远日点

时间:7月初

公转速度:最慢

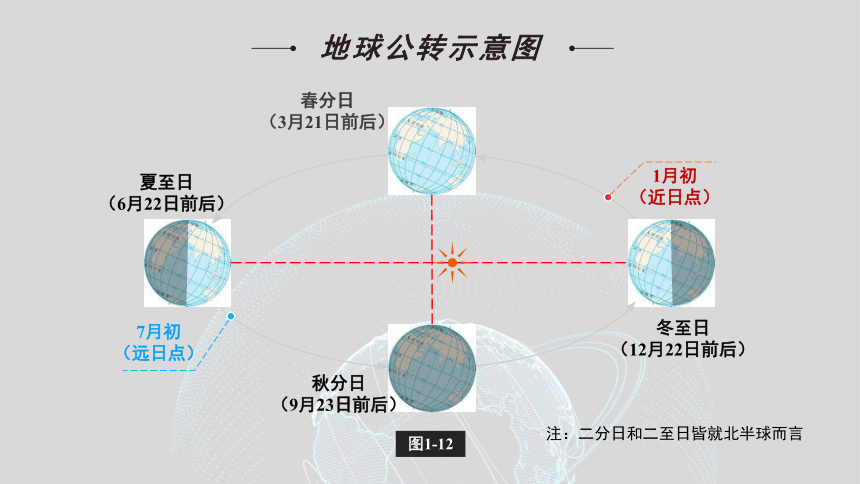

地球公转示意图

注:二分日和二至日皆就北半球而言

图1-12

春分日

(3月21日前后)

夏至日

(6月22日前后)

秋分日

(9月23日前后)

冬至日

(12月22日前后)

1月初

(近日点)

7月初

(远日点)

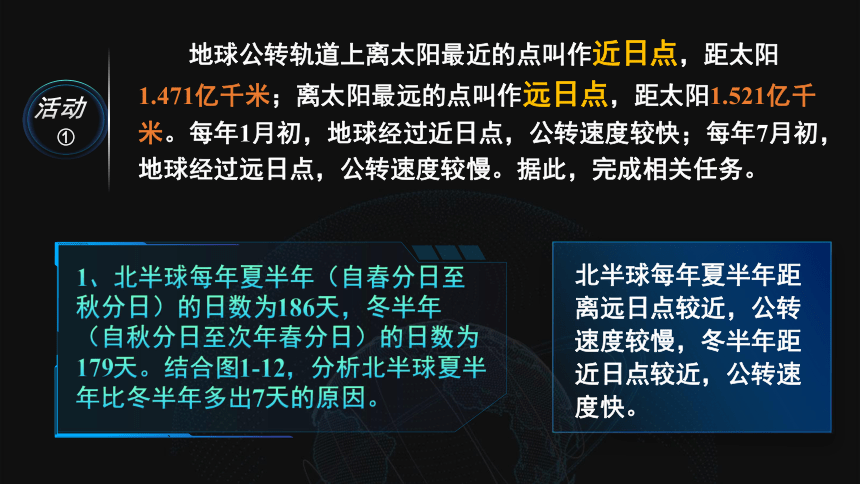

地球公转轨道上离太阳最近的点叫作近日点,距太阳1.471亿千米;离太阳最远的点叫作远日点,距太阳1.521亿千米。每年1月初,地球经过近日点,公转速度较快;每年7月初,地球经过远日点,公转速度较慢。据此,完成相关任务。

1、北半球每年夏半年(自春分日至秋分日)的日数为186天,冬半年(自秋分日至次年春分日)的日数为179天。结合图1-12,分析北半球夏半年比冬半年多出7天的原因。

活动

①

北半球每年夏半年距离远日点较近,公转速度较慢,冬半年距近日点较近,公转速度快。

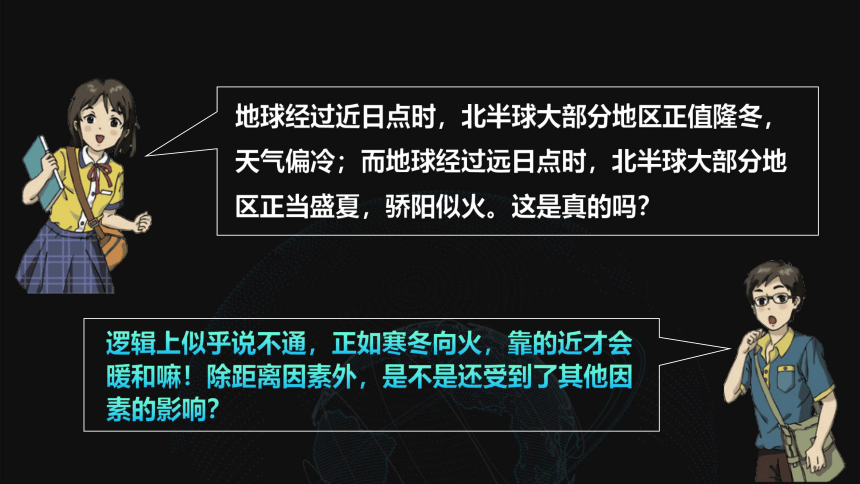

地球经过近日点时,北半球大部分地区正值隆冬,天气偏冷;而地球经过远日点时,北半球大部分地区正当盛夏,骄阳似火。这是真的吗?

逻辑上似乎说不通,正如寒冬向火,靠的近才会暖和嘛!除距离因素外,是不是还受到了其他因素的影响?

PAR T TWO

黄赤交角及其影响

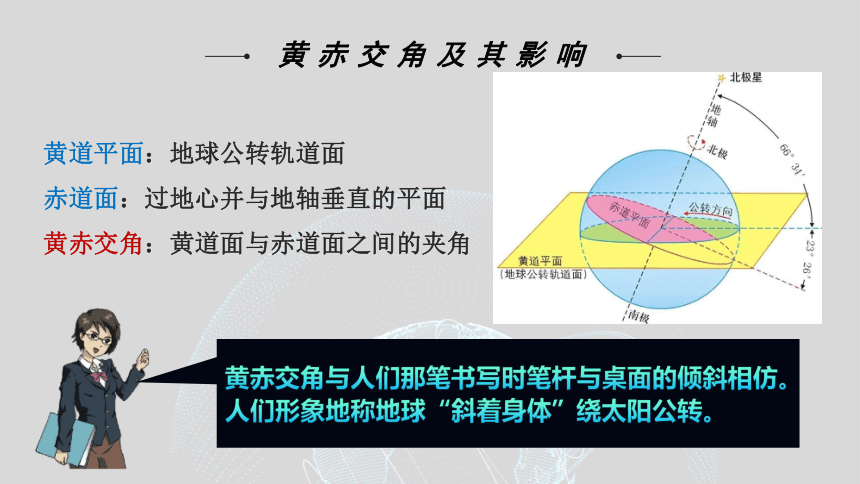

黄道平面:地球公转轨道面

赤道面:过地心并与地轴垂直的平面

黄赤交角:黄道面与赤道面之间的夹角

黄赤交角与人们那笔书写时笔杆与桌面的倾斜相仿。

人们形象地称地球“斜着身体”绕太阳公转。

黄赤交角及其影响

指黄道平面与赤道平面的交角为23°26′

地轴与黄道平面的夹角为66°34′

地轴与赤道平面的夹角为90°

黄赤交角=回归线的度数;

黄赤交角与极圈度数互余;

黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角;

两面: 指赤道平面与黄道平面

一轴:地轴

01

02

三角度:

03

一轴、两面、三角度

地球公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的。因此,地球在公转轨道的不同位置,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的。

春分

秋分

夏至

冬至

黄赤交角与太阳直射点移动

太阳直射的范围,最北到达北纬23°26′,最南到达南纬23°26′。

夏至日,太阳直射北纬23°26′ 。之后,太阳直射点逐渐南移;

秋分日,太阳直射赤道;

冬至日,太阳直射南纬23°26′ 。之后,太阳直射点逐渐北返;

春分日,太阳又直射赤道。夏至日,太阳再次直射北纬23°26′ ;

北回归线

南回归线

赤道

春分

夏至

秋分

冬至

冬至

黄赤交角与太阳直射点移动

太阳直射点在南北回归线之间的往返运动,称为太阳直射点的回归运动。

太阳直射点回归运动的周期为365日5时48分46秒,叫作一个回归年。

在地理学习中,我一直想弄清南北回归线的概念,原来他们是相对于太阳直射点在地表的往返运动而言的!

活动

②

1、一年中,太阳直射点在南北回归线之间做回归运动。据此,完成相关任务。

(1)结合课文中关于太阳直射点回归运动的描述,在图1-14中标出二分二至日太阳直射点的位置,并用平滑曲线连接起来。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

图1-14 太阳直射点移动轨迹

(2)根据所绘图示,分别说出太阳直射点在北半球和南半球,

太阳直射点向北和向南移动的时段。

秋分日至冬至日:

太阳直射点向南移动;

冬至日至次年春分日:

太阳直射点向北移动;

春分日至夏至日:

太阳直射点向北移动;

夏至日至秋分日:

太阳直射点向南移动;

①太阳直射点在北半球

②太阳直射点在南半球

PAR T THREE

地球公转的地理意义

正午太阳高度的变化

太阳直射点

太阳高度为90°

最大值

出现在正午

称正午太阳高度

晨昏圈

太阳高度为0

太阳光线与地平面之间的夹角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度。

地平面

太阳高度角

太阳光线

90°

66°34′

66°34′

23°26′

23°26′

0°

0°

太阳光线

正午太阳高度变化规律

二分日:春分(3月21日)

秋分(9月23日)

太阳直射赤道

正午太阳高度变化规律:

从赤道向南北两侧递减

图1-15 二分日正午太阳高度和昼长分布

90°

46°52′

66°34′

43°08′

23°26′

0°

0°

太阳光线

正午太阳高度变化规律

夏至日:6月22日

太阳直射北回归线

正午太阳高度变化规律:

从北回归线向南北两侧递减

图1-16 夏至日正午太阳高度和昼长分布

0°

43°08′

66°34′

46°52′

23°26′

0°

正午太阳高度变化规律

冬至日:12月22日

太阳直射南回归线

正午太阳高度变化规律:

从南回归线向南北两侧递减

图1-17 冬至日正午太阳高度和昼长分布

02

01

正午太阳高度变化规律

夏至日,直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减;

北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值;

南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减;

南回归线及其以南各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值;

北半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。

03

1、结合课文中关于正午太阳高度变化的描述,依据图1-16、图1-17中的相关数据,在图1-18中分别绘出夏至日、冬至日正午太阳高度的纬度分布。

23.5°

66.5°

90°

正午太阳高度

0°

90°S

66.5°S

23.5°S

0°

23.5°N

66.5°N

90°N

活动

③

图1-18 正午高度的纬度分布

冬至日

夏至日

二分日

2、简易测量学校所在某地的正午太阳高度。如图1-19,图中a、b为本章第9页活动第3题的测量数据。利用所学的数学知识,求出学校所在地当日的正午太阳高度H。

b

a

南

北

H

图1-19 简易测量正午太阳高度示意

3、如图1-20,图中A点为太阳直射点,其纬度为δ,B点的纬度为β,H为B点的正午太阳高度。读图,完成相关任务。

A

N

S

赤道

B

β

δ

H

地平面

太阳光线

A

H

B

N

S

赤道

δ

β

地平面

太阳光线

图1-20 正午高度图解

(1)B点正午太阳高度的大小,可用下列公式来计算:H=90°- | β- δ | 。式中β取正值;当地夏半年δ取正值,冬半年取负值。据图1-20,利用“两直线平行,同位角相等”这个几何知识点,理解上述公式。

(2)利用上述公式,完成表格内容。

地点 纬度 正午太阳高度

夏至日 春分日、秋分日 冬至日

北京 约40°N

海口 约20°N

(3)与同学一起交流,说说在完成上表过程中你感到困难的地方,并讨论一个解决方案

50°

70°

73°26′

86°34′

26°34′

46°34′

一个地方的昼夜长短,与它所在纬线昼弧与夜弧的长度有关。

地球自转一周,如果经历的昼弧长于夜弧,则昼长夜短;反之,则昼长夜短。

赤道与晨昏线(圈)始终相互平分,昼弧的长度等于夜弧,因而赤道上终年昼夜等长。

夜弧

昼弧

昼夜长短的变化

使用地球仪,或者以其他小型球体当作地球的模型,用一个手电筒射向这个球体,以代表太阳光。据此,完成相关任务。

活动

④

1、当太阳直射赤道时,在地球自转过程中,全球各地的昼夜交替现象如何?

2、当太阳直射南(北)回归线时,在地球自转过程中,有没有无昼夜交替现象的地方?如果有,是哪些地方?会出现什么样的现象?

3、绘制在地球公转过程中太阳直射赤道和南(北)回归线的示意图,并用图解法求出地球上另外两条特殊纬线的纬度,完成下表内容。

太阳直射的纬线 白昼消失的地区 黑夜消失的地区

北回归线

南回归线

南极圈

以南地区

北极圈

以北地区

北极圈

以北地区

南极圈

以南地区

1、读图1-21,完成相关任务。(教材P17)

6

18

24

昼长/时

0

90°S

66.5°S

23.5°S

0°

23。5°N

66。5°N

90°N

12

活动

⑤

图1-21 昼夜长短的纬度分布

夏至日

二分日

冬至日

北回归线

南回归线

赤 道

昼夜长短状况及变化规律

昼渐长夜渐短

昼长夜短

昼长夜短

昼渐短夜渐长

昼短夜长

昼渐短夜渐长

昼短夜长

昼渐长夜渐短

昼夜平分

秋分日

昼夜平分

春分日

昼夜平分

次年春分日

夏至日

昼最长夜最短

冬至日

昼最短夜最长

(以北半球为例)

(以北半球为例)

记忆口诀:

①太阳直射点在哪一个半球,哪一个半球昼夜长短状况为:昼长夜短

②太阳直射点向哪个半球移动,哪一个半球昼夜长短变化规律为:昼渐长,夜渐短。

昼夜长短状况及变化规律

地球公转导致地球中纬度地区出现明显的四季变化。

作为一种天文现象,四季更替表现为一年中正午太阳高度和昼夜长短的季节变化。

夏季是一年中正午太阳高度最大、白昼最长的季节;

冬季是一年中正午太阳高度最小、白昼最短的季节;

春秋两季是冬夏两季的过渡季节。

为了使季节划分与气候变化相吻合,北温带国家多把3、4、5月确定为春季,6、7、8月确定为夏季,9、10、11月确定为秋季,12月和次年1、2月确定为冬季。南半球与北半球的季节恰好相反。

四季的更替

24

节气歌

春雨惊春清谷天

夏满芒夏暑相连

秋处露秋寒霜降

冬雪雪冬小大寒

二十四节气

春

夏

秋

冬

1、因日地距离的变化,地球在近日点获得的太阳辐射比远日点多6.5%;因正午太阳高度和昼夜长短的变化,南北两半球各自获得的太阳辐射,夏半年比冬半年多57%。据此,完成相关任务。

(1)决定季节变化的主要因素是什么?

(2)在本节第11页的活动中,丹霞、经纬对距日远近与北半球的季节问题质疑。运用所学知识,试为他们释疑。

地球绕太阳公转+黄赤交角

2、读图1-23,完成相关任务。

(1)在图中绘出地球自转方向,说出晨(昏)线移动的方向及角速度。

(2)在图中P1、P2标出晨线与昏线的分界点,判断P1、P2两地的地方时;用Q标出太阳直射点的位置,描述晨昏线(圈)与太阳光线的关系,判断晨昏线(圈)上太阳高度的大小。

(3)讨论一年中P1、P2与Q点纬度位置的变化范围,以及P1、P2与Q点纬度值的数量关系。

N

S

昏线

晨线

赤道

太

阳

光

线

图1-22 某日太阳光照示意

活动⑥

五带划分的依据是什么?若黄赤交角变大(变小),五带如何变化?

知识补充

热带

有阳光

直射

无极昼极夜

北寒带

南温带

南寒带

北温带

北寒带

无阳光

直射

热带

南温带

南寒带

无阳光

直射

有极昼极夜

有极昼极夜

北温带

知识补充

五带划分的依据是什么?若黄赤交角变大(变小),五带如何变化?

热带

北寒带

无阳光

直射

南温带

南寒带

无阳光

直射

无极昼极夜

北温带

知识补充

五带划分的依据是什么?若黄赤交角变大(变小),五带如何变化?

本课小节

特性

方向:自西向东

周期:恒星年

(365日6时9分10秒)

黄赤交角:23°26′

回归年:365日5时48分46秒

地理意义

正午太阳高度的变化

原因

变化规律

昼夜长短的变化

太阳直射点与昼夜长短及其变化之间的关系

太阳直射点移动方向与昼夜长短变化的关系

四季的更替

原因

意义

1.下列有关地球公转至近日点时( )

A.角速度较快,线速度较慢

B.太阳直射点在赤道和北回归线之间

C.南半球获得的太阳辐射热量比北半球多

D.北半球正处于夏季,南半球正处于冬季

C

2.某地水平运动的物体左偏,一年中只有一次太阳直射,该地位于( )

A.赤道 B.23°26′N C.23°26′S D.66°34′S

C

练习题

练习题

2010年上海世博会于5月1日开始隆重举行。据此回答4-5题。

4.当日太阳直射点纬度最接近于( )

A.12°N B.18°N C.23°N D.30°N

5.当日地球公转位置处在图中的 ( )

A.甲乙之间 B.乙丙之间 C.丙丁之间 D.丁甲之间

A

A

16.读黄赤交角示意图,完成下列问题。

(1)恒星①是________星;角②的角度是______;平面③的名称是________。

(2)当太阳直射点在F点时,可能的日期是________;当太阳直射点在H点时,可能的节气是__________。

读黄赤交角示意图,完成下列问题。

练习题

北极

66°34′

黄道平面

6月22日前后

冬至日

16.读黄赤交角示意图,完成下列问题。

(3)当太阳直射点由E移至F的过程中,下列说法正确的有

A.北半球各地正午太阳高度角逐渐减小 B.北半球各地昼渐短夜渐长

C.南半球各地正午太阳高度角逐渐增大 D.南半球各地昼渐短夜渐长

(4)由于黄赤交角的存在,地球以一年为周期绕日运转,太阳直射点在__________之间往返移动,引起各地____________、____________的周年变化,从而在地球上产生了四季的更替。

读黄赤交角示意图,完成下列问题。

练习题

D

南北回归线

正午太阳高度

昼夜长短

目录页

黄赤交角及其影响

地球公转地理意义

01

02

03

地球的公转特征

课标要求及学习目标

【课标要求】

结合实例,说明地球运动的地理意义

【学习目标】

1、了解地球运动的特征;

2、掌握黄赤交角概念及其影响;

3、结合实例,说明地球公转的地理意义;

阿布辛拜勒神庙

阿布辛拜勒神庙是古埃及第十九王朝法老拉美西斯二世(约公元前1304-公元前1237)建造的大型岩窟神庙。3000多年前的神庙设计者精确地运用了多学科的知识,把神庙设计成一年中只有拉美西斯二世生日(2月21日)和登基日(10月21日)的凌晨,太阳光才能从神庙大门射入,穿过60多米长的庙廊,照到神庙尽头拉美西斯二世的石像上。人们把这一奇观发生的时日,称为“太阳节”

1、计算拉美西斯二世生日到春分日、秋分日至登基日的天数,你有何发现?

2、太阳节奇观的出现,与太阳光的入射方向和入射角度密切相关。想一想,在每年的2月21日和10月21日这两天内,太阳照耀石像的时间是否会持续很久?

新课导入

PAR T ONE

地球公转的特征

地球公转特性

地球绕太阳运作叫作公转,其路径称为公转轨道。地球公转轨道是一个近似正圆的椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。地球公转一周所需要的时间为365日6时9分10秒,即一个恒星年。

公转方向

自西向东

平均角速度

每天约59′

平均线速度

30千米/秒

1.521亿千米

1.471亿千米

方向:逆时针

周期:1恒星年,365日6时9分10秒。

地球公转特性

公转位置:近日点

时间:1月初

公转速度:最快

公转位置:远日点

时间:7月初

公转速度:最慢

地球公转示意图

注:二分日和二至日皆就北半球而言

图1-12

春分日

(3月21日前后)

夏至日

(6月22日前后)

秋分日

(9月23日前后)

冬至日

(12月22日前后)

1月初

(近日点)

7月初

(远日点)

地球公转轨道上离太阳最近的点叫作近日点,距太阳1.471亿千米;离太阳最远的点叫作远日点,距太阳1.521亿千米。每年1月初,地球经过近日点,公转速度较快;每年7月初,地球经过远日点,公转速度较慢。据此,完成相关任务。

1、北半球每年夏半年(自春分日至秋分日)的日数为186天,冬半年(自秋分日至次年春分日)的日数为179天。结合图1-12,分析北半球夏半年比冬半年多出7天的原因。

活动

①

北半球每年夏半年距离远日点较近,公转速度较慢,冬半年距近日点较近,公转速度快。

地球经过近日点时,北半球大部分地区正值隆冬,天气偏冷;而地球经过远日点时,北半球大部分地区正当盛夏,骄阳似火。这是真的吗?

逻辑上似乎说不通,正如寒冬向火,靠的近才会暖和嘛!除距离因素外,是不是还受到了其他因素的影响?

PAR T TWO

黄赤交角及其影响

黄道平面:地球公转轨道面

赤道面:过地心并与地轴垂直的平面

黄赤交角:黄道面与赤道面之间的夹角

黄赤交角与人们那笔书写时笔杆与桌面的倾斜相仿。

人们形象地称地球“斜着身体”绕太阳公转。

黄赤交角及其影响

指黄道平面与赤道平面的交角为23°26′

地轴与黄道平面的夹角为66°34′

地轴与赤道平面的夹角为90°

黄赤交角=回归线的度数;

黄赤交角与极圈度数互余;

黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角;

两面: 指赤道平面与黄道平面

一轴:地轴

01

02

三角度:

03

一轴、两面、三角度

地球公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的。因此,地球在公转轨道的不同位置,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的。

春分

秋分

夏至

冬至

黄赤交角与太阳直射点移动

太阳直射的范围,最北到达北纬23°26′,最南到达南纬23°26′。

夏至日,太阳直射北纬23°26′ 。之后,太阳直射点逐渐南移;

秋分日,太阳直射赤道;

冬至日,太阳直射南纬23°26′ 。之后,太阳直射点逐渐北返;

春分日,太阳又直射赤道。夏至日,太阳再次直射北纬23°26′ ;

北回归线

南回归线

赤道

春分

夏至

秋分

冬至

冬至

黄赤交角与太阳直射点移动

太阳直射点在南北回归线之间的往返运动,称为太阳直射点的回归运动。

太阳直射点回归运动的周期为365日5时48分46秒,叫作一个回归年。

在地理学习中,我一直想弄清南北回归线的概念,原来他们是相对于太阳直射点在地表的往返运动而言的!

活动

②

1、一年中,太阳直射点在南北回归线之间做回归运动。据此,完成相关任务。

(1)结合课文中关于太阳直射点回归运动的描述,在图1-14中标出二分二至日太阳直射点的位置,并用平滑曲线连接起来。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

图1-14 太阳直射点移动轨迹

(2)根据所绘图示,分别说出太阳直射点在北半球和南半球,

太阳直射点向北和向南移动的时段。

秋分日至冬至日:

太阳直射点向南移动;

冬至日至次年春分日:

太阳直射点向北移动;

春分日至夏至日:

太阳直射点向北移动;

夏至日至秋分日:

太阳直射点向南移动;

①太阳直射点在北半球

②太阳直射点在南半球

PAR T THREE

地球公转的地理意义

正午太阳高度的变化

太阳直射点

太阳高度为90°

最大值

出现在正午

称正午太阳高度

晨昏圈

太阳高度为0

太阳光线与地平面之间的夹角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度。

地平面

太阳高度角

太阳光线

90°

66°34′

66°34′

23°26′

23°26′

0°

0°

太阳光线

正午太阳高度变化规律

二分日:春分(3月21日)

秋分(9月23日)

太阳直射赤道

正午太阳高度变化规律:

从赤道向南北两侧递减

图1-15 二分日正午太阳高度和昼长分布

90°

46°52′

66°34′

43°08′

23°26′

0°

0°

太阳光线

正午太阳高度变化规律

夏至日:6月22日

太阳直射北回归线

正午太阳高度变化规律:

从北回归线向南北两侧递减

图1-16 夏至日正午太阳高度和昼长分布

0°

43°08′

66°34′

46°52′

23°26′

0°

正午太阳高度变化规律

冬至日:12月22日

太阳直射南回归线

正午太阳高度变化规律:

从南回归线向南北两侧递减

图1-17 冬至日正午太阳高度和昼长分布

02

01

正午太阳高度变化规律

夏至日,直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减;

北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值;

南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减;

南回归线及其以南各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值;

北半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。

03

1、结合课文中关于正午太阳高度变化的描述,依据图1-16、图1-17中的相关数据,在图1-18中分别绘出夏至日、冬至日正午太阳高度的纬度分布。

23.5°

66.5°

90°

正午太阳高度

0°

90°S

66.5°S

23.5°S

0°

23.5°N

66.5°N

90°N

活动

③

图1-18 正午高度的纬度分布

冬至日

夏至日

二分日

2、简易测量学校所在某地的正午太阳高度。如图1-19,图中a、b为本章第9页活动第3题的测量数据。利用所学的数学知识,求出学校所在地当日的正午太阳高度H。

b

a

南

北

H

图1-19 简易测量正午太阳高度示意

3、如图1-20,图中A点为太阳直射点,其纬度为δ,B点的纬度为β,H为B点的正午太阳高度。读图,完成相关任务。

A

N

S

赤道

B

β

δ

H

地平面

太阳光线

A

H

B

N

S

赤道

δ

β

地平面

太阳光线

图1-20 正午高度图解

(1)B点正午太阳高度的大小,可用下列公式来计算:H=90°- | β- δ | 。式中β取正值;当地夏半年δ取正值,冬半年取负值。据图1-20,利用“两直线平行,同位角相等”这个几何知识点,理解上述公式。

(2)利用上述公式,完成表格内容。

地点 纬度 正午太阳高度

夏至日 春分日、秋分日 冬至日

北京 约40°N

海口 约20°N

(3)与同学一起交流,说说在完成上表过程中你感到困难的地方,并讨论一个解决方案

50°

70°

73°26′

86°34′

26°34′

46°34′

一个地方的昼夜长短,与它所在纬线昼弧与夜弧的长度有关。

地球自转一周,如果经历的昼弧长于夜弧,则昼长夜短;反之,则昼长夜短。

赤道与晨昏线(圈)始终相互平分,昼弧的长度等于夜弧,因而赤道上终年昼夜等长。

夜弧

昼弧

昼夜长短的变化

使用地球仪,或者以其他小型球体当作地球的模型,用一个手电筒射向这个球体,以代表太阳光。据此,完成相关任务。

活动

④

1、当太阳直射赤道时,在地球自转过程中,全球各地的昼夜交替现象如何?

2、当太阳直射南(北)回归线时,在地球自转过程中,有没有无昼夜交替现象的地方?如果有,是哪些地方?会出现什么样的现象?

3、绘制在地球公转过程中太阳直射赤道和南(北)回归线的示意图,并用图解法求出地球上另外两条特殊纬线的纬度,完成下表内容。

太阳直射的纬线 白昼消失的地区 黑夜消失的地区

北回归线

南回归线

南极圈

以南地区

北极圈

以北地区

北极圈

以北地区

南极圈

以南地区

1、读图1-21,完成相关任务。(教材P17)

6

18

24

昼长/时

0

90°S

66.5°S

23.5°S

0°

23。5°N

66。5°N

90°N

12

活动

⑤

图1-21 昼夜长短的纬度分布

夏至日

二分日

冬至日

北回归线

南回归线

赤 道

昼夜长短状况及变化规律

昼渐长夜渐短

昼长夜短

昼长夜短

昼渐短夜渐长

昼短夜长

昼渐短夜渐长

昼短夜长

昼渐长夜渐短

昼夜平分

秋分日

昼夜平分

春分日

昼夜平分

次年春分日

夏至日

昼最长夜最短

冬至日

昼最短夜最长

(以北半球为例)

(以北半球为例)

记忆口诀:

①太阳直射点在哪一个半球,哪一个半球昼夜长短状况为:昼长夜短

②太阳直射点向哪个半球移动,哪一个半球昼夜长短变化规律为:昼渐长,夜渐短。

昼夜长短状况及变化规律

地球公转导致地球中纬度地区出现明显的四季变化。

作为一种天文现象,四季更替表现为一年中正午太阳高度和昼夜长短的季节变化。

夏季是一年中正午太阳高度最大、白昼最长的季节;

冬季是一年中正午太阳高度最小、白昼最短的季节;

春秋两季是冬夏两季的过渡季节。

为了使季节划分与气候变化相吻合,北温带国家多把3、4、5月确定为春季,6、7、8月确定为夏季,9、10、11月确定为秋季,12月和次年1、2月确定为冬季。南半球与北半球的季节恰好相反。

四季的更替

24

节气歌

春雨惊春清谷天

夏满芒夏暑相连

秋处露秋寒霜降

冬雪雪冬小大寒

二十四节气

春

夏

秋

冬

1、因日地距离的变化,地球在近日点获得的太阳辐射比远日点多6.5%;因正午太阳高度和昼夜长短的变化,南北两半球各自获得的太阳辐射,夏半年比冬半年多57%。据此,完成相关任务。

(1)决定季节变化的主要因素是什么?

(2)在本节第11页的活动中,丹霞、经纬对距日远近与北半球的季节问题质疑。运用所学知识,试为他们释疑。

地球绕太阳公转+黄赤交角

2、读图1-23,完成相关任务。

(1)在图中绘出地球自转方向,说出晨(昏)线移动的方向及角速度。

(2)在图中P1、P2标出晨线与昏线的分界点,判断P1、P2两地的地方时;用Q标出太阳直射点的位置,描述晨昏线(圈)与太阳光线的关系,判断晨昏线(圈)上太阳高度的大小。

(3)讨论一年中P1、P2与Q点纬度位置的变化范围,以及P1、P2与Q点纬度值的数量关系。

N

S

昏线

晨线

赤道

太

阳

光

线

图1-22 某日太阳光照示意

活动⑥

五带划分的依据是什么?若黄赤交角变大(变小),五带如何变化?

知识补充

热带

有阳光

直射

无极昼极夜

北寒带

南温带

南寒带

北温带

北寒带

无阳光

直射

热带

南温带

南寒带

无阳光

直射

有极昼极夜

有极昼极夜

北温带

知识补充

五带划分的依据是什么?若黄赤交角变大(变小),五带如何变化?

热带

北寒带

无阳光

直射

南温带

南寒带

无阳光

直射

无极昼极夜

北温带

知识补充

五带划分的依据是什么?若黄赤交角变大(变小),五带如何变化?

本课小节

特性

方向:自西向东

周期:恒星年

(365日6时9分10秒)

黄赤交角:23°26′

回归年:365日5时48分46秒

地理意义

正午太阳高度的变化

原因

变化规律

昼夜长短的变化

太阳直射点与昼夜长短及其变化之间的关系

太阳直射点移动方向与昼夜长短变化的关系

四季的更替

原因

意义

1.下列有关地球公转至近日点时( )

A.角速度较快,线速度较慢

B.太阳直射点在赤道和北回归线之间

C.南半球获得的太阳辐射热量比北半球多

D.北半球正处于夏季,南半球正处于冬季

C

2.某地水平运动的物体左偏,一年中只有一次太阳直射,该地位于( )

A.赤道 B.23°26′N C.23°26′S D.66°34′S

C

练习题

练习题

2010年上海世博会于5月1日开始隆重举行。据此回答4-5题。

4.当日太阳直射点纬度最接近于( )

A.12°N B.18°N C.23°N D.30°N

5.当日地球公转位置处在图中的 ( )

A.甲乙之间 B.乙丙之间 C.丙丁之间 D.丁甲之间

A

A

16.读黄赤交角示意图,完成下列问题。

(1)恒星①是________星;角②的角度是______;平面③的名称是________。

(2)当太阳直射点在F点时,可能的日期是________;当太阳直射点在H点时,可能的节气是__________。

读黄赤交角示意图,完成下列问题。

练习题

北极

66°34′

黄道平面

6月22日前后

冬至日

16.读黄赤交角示意图,完成下列问题。

(3)当太阳直射点由E移至F的过程中,下列说法正确的有

A.北半球各地正午太阳高度角逐渐减小 B.北半球各地昼渐短夜渐长

C.南半球各地正午太阳高度角逐渐增大 D.南半球各地昼渐短夜渐长

(4)由于黄赤交角的存在,地球以一年为周期绕日运转,太阳直射点在__________之间往返移动,引起各地____________、____________的周年变化,从而在地球上产生了四季的更替。

读黄赤交角示意图,完成下列问题。

练习题

D

南北回归线

正午太阳高度

昼夜长短