1《观潮》第二课时 表格式教案

图片预览

文档简介

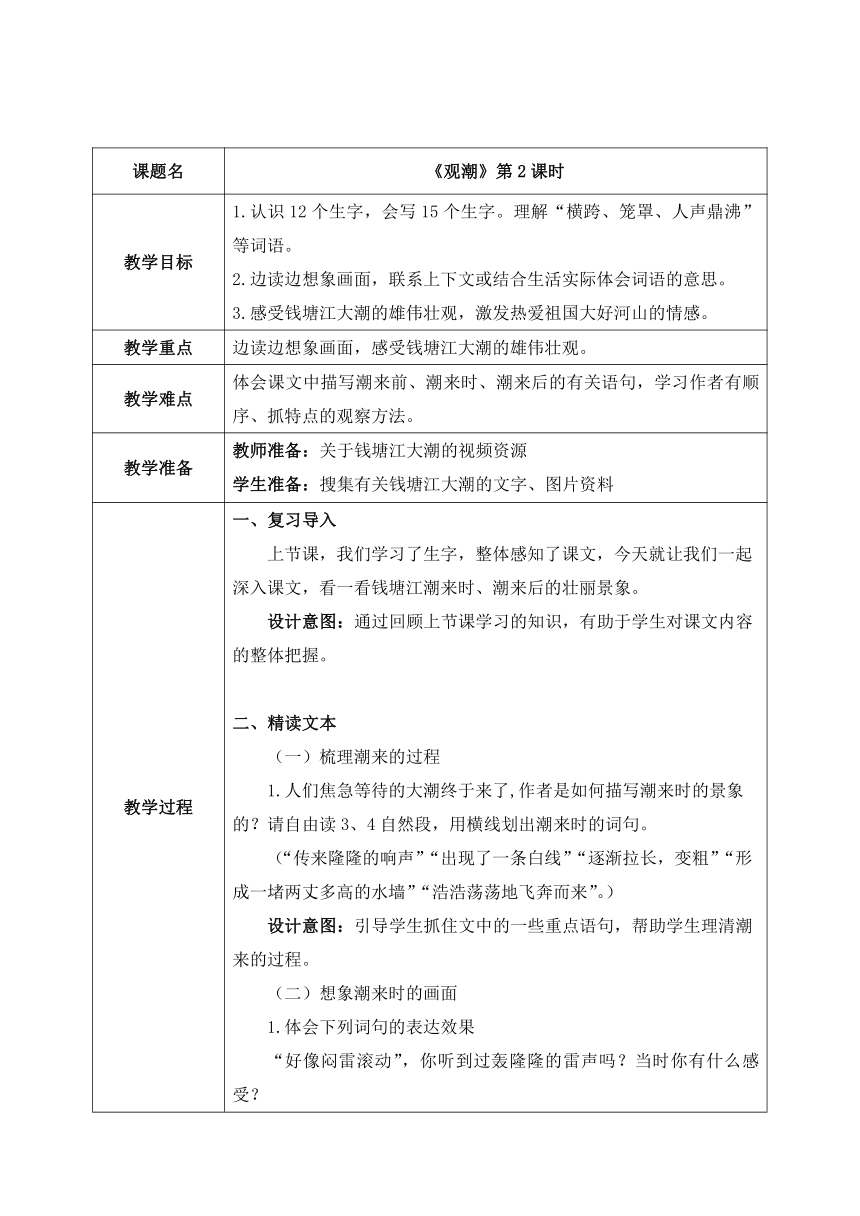

课题名 《观潮》第2课时

教学目标 1.认识12个生字,会写15个生字。理解“横跨、笼罩、人声鼎沸”等词语。 2.边读边想象画面,联系上下文或结合生活实际体会词语的意思。 3.感受钱塘江大潮的雄伟壮观,激发热爱祖国大好河山的情感。

教学重点 边读边想象画面,感受钱塘江大潮的雄伟壮观。

教学难点 体会课文中描写潮来前、潮来时、潮来后的有关语句,学习作者有顺序、抓特点的观察方法。

教学准备 教师准备:关于钱塘江大潮的视频资源 学生准备:搜集有关钱塘江大潮的文字、图片资料

教学过程 一、复习导入 上节课,我们学习了生字,整体感知了课文,今天就让我们一起深入课文,看一看钱塘江潮来时、潮来后的壮丽景象。 设计意图:通过回顾上节课学习的知识,有助于学生对课文内容的整体把握。 二、精读文本 (一)梳理潮来的过程 1.人们焦急等待的大潮终于来了,作者是如何描写潮来时的景象的?请自由读3、4自然段,用横线划出潮来时的词句。 (“传来隆隆的响声”“出现了一条白线”“逐渐拉长,变粗”“形成一堵两丈多高的水墙”“浩浩荡荡地飞奔而来”。) 设计意图:引导学生抓住文中的一些重点语句,帮助学生理清潮来的过程。 (二)想象潮来时的画面 1.体会下列词句的表达效果 “好像闷雷滚动”,你听到过轰隆隆的雷声吗?当时你有什么感受? “两丈多高的水墙”,“两丈”有多高呢?你见过“水墙”吗? “犹如千万匹白色战马齐头并进”,这里采用了什么修辞手法? “那声音如同山崩地裂”,播放有关钱塘江大潮的视频。 设计意图:联系生活经验,借助多媒体手段,帮助学生想象钱塘江大潮的壮观场面。 2.学生齐读第3、4自然段,读出钱塘江大潮的气势壮观。 (三)想象潮头过后的画面 1.自由读第5自然段,说说潮头过后江面上的景象。 提问:“漫天卷地”“风号浪吼”各是什么意思呢? “漫天卷地”会是怎样的画面?“风号浪吼”又是怎样的情景? 设计意图:在理解词语、品读词句的基础上,培养学生的想象力、口语表达能力。 三、赏析古诗 (一)课件展示古诗《浪淘沙》(其七) 1.钱塘江大潮举世闻名,不少文人墨客都写过关于它的诗词。唐朝诗人刘禹锡曾被这个“天下奇观”震撼,创作了诗作《浪淘沙》(其七)。 2.学生齐读,教师讲解古诗的意思。 3.从课文中找出与诗的内容相关的句子。 诗句“八月涛声吼地来,头高数丈触山回”,对应文中“农历八月十八是一年一度的观潮日”“午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动”“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”。 诗句“须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆”,对应文中“霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼”。 设计意图:让学生从课文中找一找与诗句相关的句子,帮助学生进一步熟悉课文。 四、练习背诵 (一)交流背诵方法 课文的3、4自然段需要背诵下来,你有什么好的背诵方法吗? 预设1:填空式背诵 那条白线 。再近些, 。浪潮越来越近, ;那声音 。 预设2:提取关键词背诵 第3自然段:隆隆的响声→潮来了→踮着脚→风平浪静→一条白线。 第4自然段:白线→水墙→白色战马→山崩地裂。 学生选择适合的方法,背诵课文3、4自然段 设计意图:鼓励学生采用多种背诵方法,争取当堂背会课文重点段落。 五、课堂小结 本文描写了作者欣赏钱塘江大潮的盛况,展现了潮来前、潮来时、潮头过后的景象,突出了钱塘江大潮的奇特、雄伟与壮观。如果同学们留心观察周围的事物,注重积累运用,相信你们也能写出这么优美的文章。

教学目标 1.认识12个生字,会写15个生字。理解“横跨、笼罩、人声鼎沸”等词语。 2.边读边想象画面,联系上下文或结合生活实际体会词语的意思。 3.感受钱塘江大潮的雄伟壮观,激发热爱祖国大好河山的情感。

教学重点 边读边想象画面,感受钱塘江大潮的雄伟壮观。

教学难点 体会课文中描写潮来前、潮来时、潮来后的有关语句,学习作者有顺序、抓特点的观察方法。

教学准备 教师准备:关于钱塘江大潮的视频资源 学生准备:搜集有关钱塘江大潮的文字、图片资料

教学过程 一、复习导入 上节课,我们学习了生字,整体感知了课文,今天就让我们一起深入课文,看一看钱塘江潮来时、潮来后的壮丽景象。 设计意图:通过回顾上节课学习的知识,有助于学生对课文内容的整体把握。 二、精读文本 (一)梳理潮来的过程 1.人们焦急等待的大潮终于来了,作者是如何描写潮来时的景象的?请自由读3、4自然段,用横线划出潮来时的词句。 (“传来隆隆的响声”“出现了一条白线”“逐渐拉长,变粗”“形成一堵两丈多高的水墙”“浩浩荡荡地飞奔而来”。) 设计意图:引导学生抓住文中的一些重点语句,帮助学生理清潮来的过程。 (二)想象潮来时的画面 1.体会下列词句的表达效果 “好像闷雷滚动”,你听到过轰隆隆的雷声吗?当时你有什么感受? “两丈多高的水墙”,“两丈”有多高呢?你见过“水墙”吗? “犹如千万匹白色战马齐头并进”,这里采用了什么修辞手法? “那声音如同山崩地裂”,播放有关钱塘江大潮的视频。 设计意图:联系生活经验,借助多媒体手段,帮助学生想象钱塘江大潮的壮观场面。 2.学生齐读第3、4自然段,读出钱塘江大潮的气势壮观。 (三)想象潮头过后的画面 1.自由读第5自然段,说说潮头过后江面上的景象。 提问:“漫天卷地”“风号浪吼”各是什么意思呢? “漫天卷地”会是怎样的画面?“风号浪吼”又是怎样的情景? 设计意图:在理解词语、品读词句的基础上,培养学生的想象力、口语表达能力。 三、赏析古诗 (一)课件展示古诗《浪淘沙》(其七) 1.钱塘江大潮举世闻名,不少文人墨客都写过关于它的诗词。唐朝诗人刘禹锡曾被这个“天下奇观”震撼,创作了诗作《浪淘沙》(其七)。 2.学生齐读,教师讲解古诗的意思。 3.从课文中找出与诗的内容相关的句子。 诗句“八月涛声吼地来,头高数丈触山回”,对应文中“农历八月十八是一年一度的观潮日”“午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动”“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”。 诗句“须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆”,对应文中“霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼”。 设计意图:让学生从课文中找一找与诗句相关的句子,帮助学生进一步熟悉课文。 四、练习背诵 (一)交流背诵方法 课文的3、4自然段需要背诵下来,你有什么好的背诵方法吗? 预设1:填空式背诵 那条白线 。再近些, 。浪潮越来越近, ;那声音 。 预设2:提取关键词背诵 第3自然段:隆隆的响声→潮来了→踮着脚→风平浪静→一条白线。 第4自然段:白线→水墙→白色战马→山崩地裂。 学生选择适合的方法,背诵课文3、4自然段 设计意图:鼓励学生采用多种背诵方法,争取当堂背会课文重点段落。 五、课堂小结 本文描写了作者欣赏钱塘江大潮的盛况,展现了潮来前、潮来时、潮头过后的景象,突出了钱塘江大潮的奇特、雄伟与壮观。如果同学们留心观察周围的事物,注重积累运用,相信你们也能写出这么优美的文章。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地