部编版必修上册2.2《红烛》教案

图片预览

文档简介

红烛

【学习目标】

1、进一步学习从诗歌形式、内容情感和手法上分析诗歌。

2、进一步学习知人论世,理解写作背景对诗歌创作有重要影响。

【教学目标】

让学生了解新诗的格律诗,通过本诗的诗歌形式,学会分析自由诗和格律诗的不同。

初步让学生掌握如何从行文思路和情感脉络上分析诗歌。

复习咏物诗主要的艺术手法。

继续给学生提供必要的写作背景支架,知人论世,鉴赏诗歌。

与《沁园春》、《立在地球边上放号》进行比较阅读、群文阅读。

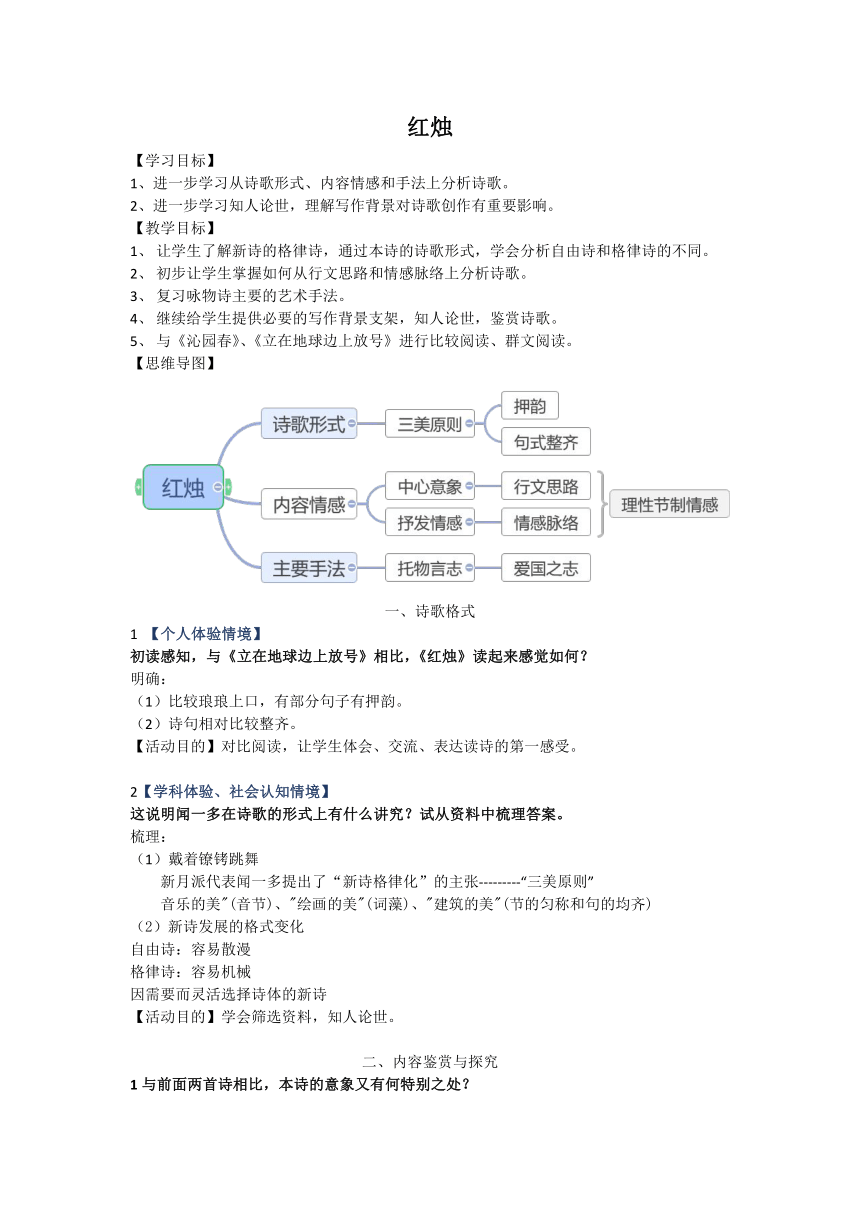

【思维导图】

一、诗歌格式

1 【个人体验情境】

初读感知,与《立在地球边上放号》相比,《红烛》读起来感觉如何?

明确:

(1)比较琅琅上口,有部分句子有押韵。

(2)诗句相对比较整齐。

【活动目的】对比阅读,让学生体会、交流、表达读诗的第一感受。

2【学科体验、社会认知情境】

这说明闻一多在诗歌的形式上有什么讲究?试从资料中梳理答案。

梳理:

(1)戴着镣铐跳舞

新月派代表闻一多提出了“新诗格律化”的主张---------“三美原则”

音乐的美"(音节)、"绘画的美"(词藻)、"建筑的美"(节的匀称和句的均齐)

(2)新诗发展的格式变化

自由诗:容易散漫

格律诗:容易机械

因需要而灵活选择诗体的新诗

【活动目的】学会筛选资料,知人论世。

二、内容鉴赏与探究

1与前面两首诗相比,本诗的意象又有何特别之处?

中心意象:单一而集中 红烛

《沁园春》写景诗——多意象

《立在地球边上》想象诗——多意象

《红烛》咏物诗——中心意象

【活动目的】比较分析不同诗歌中,作者如何选用意象

2围绕中心意象,作者怎么描写和抒情?

红烛 手法 作者 手法

颜色:红 描写 联想:热烈的诗心 直接抒情

动作:燃烧 描写 拟人 困惑:谁制蜡、谁点火、为何放光 领悟:自然的方法 赞美:牺牲是为了照亮别人和世界

动作:流泪 描写 拟人 困惑:为何流泪 领悟:残风侵袭 安慰:牺牲带来慰藉与快乐 歌颂:莫问收获,只问耕耘

【活动目的】从分析中了解本诗的写作思路(或行文脉络)。

3你能否画个图来解释作者的情感变化?

思路1 可用波浪线形式

赞叹红烛的"红",这是扬;困惑于红烛式的自焚,这是抑;振奋于红烛的创造能量,这是扬,追问红烛的伤心流泪,这是抑;欣喜于红烛的伟绩,这又是扬;最后,掂量着"灰心"与"创造"各自的份量时,感伤之情又隐隐透出,但全诗的收束却又是昂扬向上的。七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

思路2圈形结构(见教师教学用书P32)

【活动目的】学会梳理情感脉络。

注意行文脉络、情感脉络之类的行文思路成为高考的热点。

4咏物诗最常见的手法是托物言志,你觉得本诗所言之志是什么?从哪里去找答案?

思路:找情感的由来往往是知人论世。

这首诗是闻一多第一部诗集《红烛》的序诗,反映了青年时期的闻一多的真实思想感情。作者创作这首诗时,正值五四运动落潮、黑暗势力笼罩全国的时候,在半殖民地半封建的民族灾难重压下,觉醒了的爱国青年经历了探索、奋斗、挫折、再斗争的过程。他们开始觉醒,可又没有找到正确的道路与方法,他们苦闷、彷徨。但是,他们心中燃起的烈火却从未熄灭过。

还可联系闻一多的一生重大事迹来进行理解。

附:闻一多诗两首

发现

我来了,我喊一声,迸着血泪

“这不是我的中华,不对,不对!”

我来了,因为我听见你叫我;

鞭着时间的罡风,擎一把火,

我来了,不知道是一切空喜。

我会见的是噩梦,那里是你?

那是恐怖,是噩梦挂着悬崖,

那不是你,那不是我的心爱!

我追问青天,逼迫八面的风,

我问,(拳头擂着大地的赤胸)

总问不出消息;我哭着叫你,

呕出一颗心来,——在我心里!

爱国的心

我心头有一幅旌旆

没有风时自然摇摆;

我这幅抖颤的心旌

上面有五样的色彩。

这心腹里海棠叶形,

是中华版图底缩本;

谁能偷去伊的版图

谁能偷得去我的心

这个志,就是爱国之志。为国奉献,不怕牺牲之志。

【活动目的】学会从写作背景,探究作者之志,让学生明白,青春与祖国是连在一起的。

*5、与郭沫若相比,诗人的爱国之志的抒发方式有不同吗?

以郭沫若爆发式的激情不同,闻一多的情感较为收敛,这与其所提倡的“理性节制情感”有关。新月诗派反对在诗歌中感情的过分泛滥,主张理性节制感情——不论是抒发个人感情的自我表现,还是对社会黑暗的直接揭露,都在应该节制之列。

【活动目的】这里的对比并没有优劣之分,须知诗歌创作受时代影响,也与个人喜好相关。

【学习目标】

1、进一步学习从诗歌形式、内容情感和手法上分析诗歌。

2、进一步学习知人论世,理解写作背景对诗歌创作有重要影响。

【教学目标】

让学生了解新诗的格律诗,通过本诗的诗歌形式,学会分析自由诗和格律诗的不同。

初步让学生掌握如何从行文思路和情感脉络上分析诗歌。

复习咏物诗主要的艺术手法。

继续给学生提供必要的写作背景支架,知人论世,鉴赏诗歌。

与《沁园春》、《立在地球边上放号》进行比较阅读、群文阅读。

【思维导图】

一、诗歌格式

1 【个人体验情境】

初读感知,与《立在地球边上放号》相比,《红烛》读起来感觉如何?

明确:

(1)比较琅琅上口,有部分句子有押韵。

(2)诗句相对比较整齐。

【活动目的】对比阅读,让学生体会、交流、表达读诗的第一感受。

2【学科体验、社会认知情境】

这说明闻一多在诗歌的形式上有什么讲究?试从资料中梳理答案。

梳理:

(1)戴着镣铐跳舞

新月派代表闻一多提出了“新诗格律化”的主张---------“三美原则”

音乐的美"(音节)、"绘画的美"(词藻)、"建筑的美"(节的匀称和句的均齐)

(2)新诗发展的格式变化

自由诗:容易散漫

格律诗:容易机械

因需要而灵活选择诗体的新诗

【活动目的】学会筛选资料,知人论世。

二、内容鉴赏与探究

1与前面两首诗相比,本诗的意象又有何特别之处?

中心意象:单一而集中 红烛

《沁园春》写景诗——多意象

《立在地球边上》想象诗——多意象

《红烛》咏物诗——中心意象

【活动目的】比较分析不同诗歌中,作者如何选用意象

2围绕中心意象,作者怎么描写和抒情?

红烛 手法 作者 手法

颜色:红 描写 联想:热烈的诗心 直接抒情

动作:燃烧 描写 拟人 困惑:谁制蜡、谁点火、为何放光 领悟:自然的方法 赞美:牺牲是为了照亮别人和世界

动作:流泪 描写 拟人 困惑:为何流泪 领悟:残风侵袭 安慰:牺牲带来慰藉与快乐 歌颂:莫问收获,只问耕耘

【活动目的】从分析中了解本诗的写作思路(或行文脉络)。

3你能否画个图来解释作者的情感变化?

思路1 可用波浪线形式

赞叹红烛的"红",这是扬;困惑于红烛式的自焚,这是抑;振奋于红烛的创造能量,这是扬,追问红烛的伤心流泪,这是抑;欣喜于红烛的伟绩,这又是扬;最后,掂量着"灰心"与"创造"各自的份量时,感伤之情又隐隐透出,但全诗的收束却又是昂扬向上的。七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

思路2圈形结构(见教师教学用书P32)

【活动目的】学会梳理情感脉络。

注意行文脉络、情感脉络之类的行文思路成为高考的热点。

4咏物诗最常见的手法是托物言志,你觉得本诗所言之志是什么?从哪里去找答案?

思路:找情感的由来往往是知人论世。

这首诗是闻一多第一部诗集《红烛》的序诗,反映了青年时期的闻一多的真实思想感情。作者创作这首诗时,正值五四运动落潮、黑暗势力笼罩全国的时候,在半殖民地半封建的民族灾难重压下,觉醒了的爱国青年经历了探索、奋斗、挫折、再斗争的过程。他们开始觉醒,可又没有找到正确的道路与方法,他们苦闷、彷徨。但是,他们心中燃起的烈火却从未熄灭过。

还可联系闻一多的一生重大事迹来进行理解。

附:闻一多诗两首

发现

我来了,我喊一声,迸着血泪

“这不是我的中华,不对,不对!”

我来了,因为我听见你叫我;

鞭着时间的罡风,擎一把火,

我来了,不知道是一切空喜。

我会见的是噩梦,那里是你?

那是恐怖,是噩梦挂着悬崖,

那不是你,那不是我的心爱!

我追问青天,逼迫八面的风,

我问,(拳头擂着大地的赤胸)

总问不出消息;我哭着叫你,

呕出一颗心来,——在我心里!

爱国的心

我心头有一幅旌旆

没有风时自然摇摆;

我这幅抖颤的心旌

上面有五样的色彩。

这心腹里海棠叶形,

是中华版图底缩本;

谁能偷去伊的版图

谁能偷得去我的心

这个志,就是爱国之志。为国奉献,不怕牺牲之志。

【活动目的】学会从写作背景,探究作者之志,让学生明白,青春与祖国是连在一起的。

*5、与郭沫若相比,诗人的爱国之志的抒发方式有不同吗?

以郭沫若爆发式的激情不同,闻一多的情感较为收敛,这与其所提倡的“理性节制情感”有关。新月诗派反对在诗歌中感情的过分泛滥,主张理性节制感情——不论是抒发个人感情的自我表现,还是对社会黑暗的直接揭露,都在应该节制之列。

【活动目的】这里的对比并没有优劣之分,须知诗歌创作受时代影响,也与个人喜好相关。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读