高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践课件(共20张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 22:40:29 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

重点:

十月革命的历史意义和世界意义

难点:

苏联建设社会主义的实践

第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

社会主义革命:以反对___________________________ 并确立 _______________ 为主要任务的革命。

资产阶级与资本主义制度

无产阶级专政

1903

列宁主义诞生

1917

二月革命

十月革命

1918

战时共产主义政策

1921

新经济政策

1922

苏联成立

1924

斯大林

时空坐标:

苏联模式

形成

1936

第一个五年计划:1928——1932

第二个五年计划:1933——1937

思考:

1.列宁主义与马克思主义的关系

2.梳理俄国社会主义革命的历程

3.战时共产主义政策与新经济政策的不同之处

4.评价斯大林模式

议论:

苏联社会主义建设的历史经验和教训

列宁主义的形成

背景:

经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

政治:沙皇专制统治却持续强化,社会矛盾日益尖锐。

阶级:工业的发展造就了俄国第一代产业工人。1898年, 俄国社会民主工党宣告成立,展开了有组织的工人运动。

思想:1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义,为建立新型无产阶级政党作了思想和组织上的准备

标志:

1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,列宁的拥护者在中央委员会中占多数,被称为布尔什维克。这次大会标志着“布尔什维克党”的建立,指导思想是布尔什维主义,也就是列宁主义。

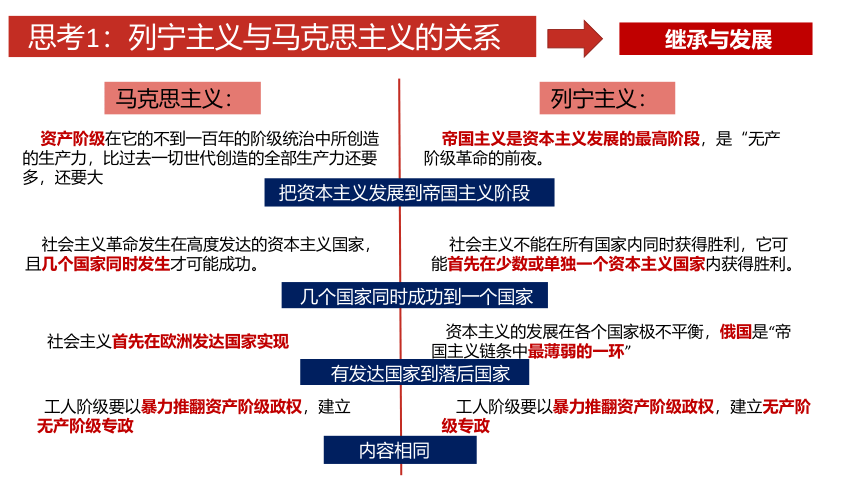

思考1:列宁主义与马克思主义的关系

资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大

帝国主义是资本主义发展的最高阶段,是“无产阶级革命的前夜。

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,且几个国家同时发生才可能成功。

社会主义不能在所有国家内同时获得胜利,它可能首先在少数或单独一个资本主义国家内获得胜利。

社会主义首先在欧洲发达国家实现

资本主义的发展在各个国家极不平衡,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

马克思主义:

列宁主义:

把资本主义发展到帝国主义阶段

有发达国家到落后国家

几个国家同时成功到一个国家成功

内容相同

继承与发展

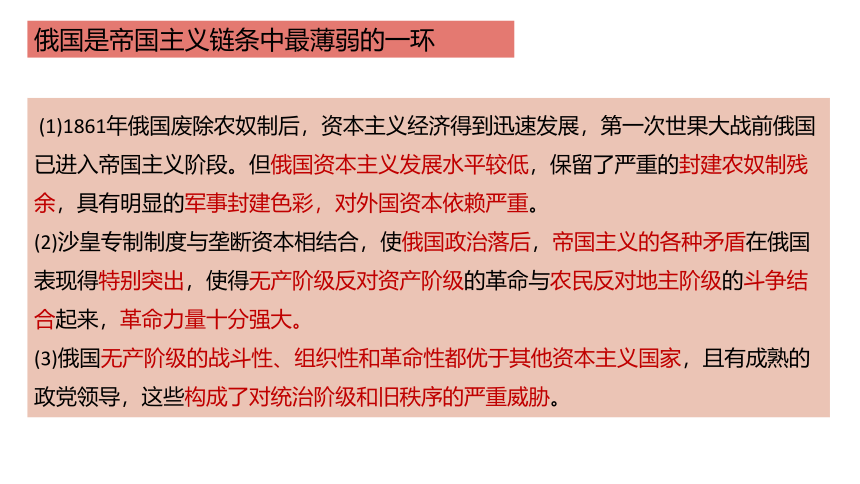

(1)1861年俄国废除农奴制后,资本主义经济得到迅速发展,第一次世果大战前俄国已进入帝国主义阶段。但俄国资本主义发展水平较低,保留了严重的封建农奴制残余,具有明显的军事封建色彩,对外国资本依赖严重。

(2)沙皇专制制度与垄断资本相结合,使俄国政治落后,帝国主义的各种矛盾在俄国表现得特别突出,使得无产阶级反对资产阶级的革命与农民反对地主阶级的斗争结合起来,革命力量十分强大。

(3)俄国无产阶级的战斗性、组织性和革命性都优于其他资本主义国家,且有成熟的政党领导,这些构成了对统治阶级和旧秩序的严重威胁。

俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环

意义:

列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义,创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

十月革命的胜利

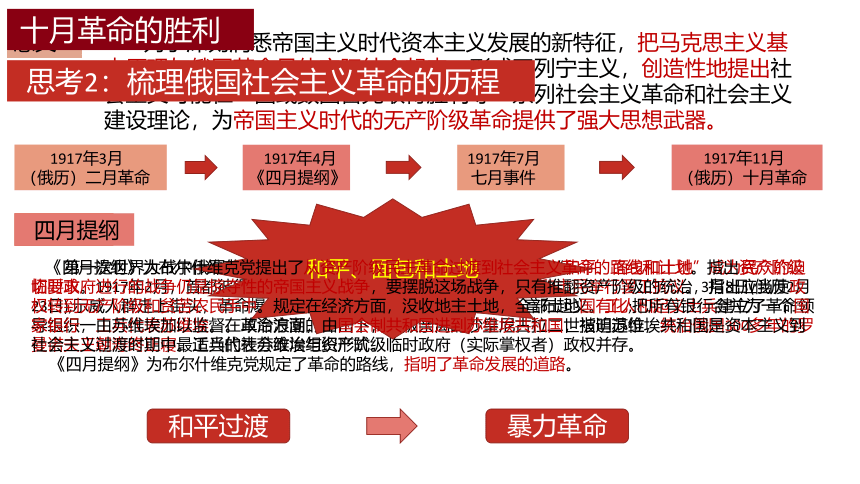

思考2:梳理俄国社会主义革命的历程

1917年3月

(俄历)二月革命

1917年4月

《四月提纲》

1917年7月

七月事件

1917年11月

(俄历)十月革命

第一次世界大战中俄军的失利使沙皇政府陷入困境,国内危机加剧,“和平、面包和土地”成为民众的迫切要求。1917年2月,首都彼得格勒面包供应短缺,食品价格猛涨,工人和市民举行罢工抗议。3月8日(俄历2月23日),示威人群走上街头,革命爆发。奉命镇压的军队转而支持民众,宣布起义。工人和起义士兵建立了革命领导组织一工兵代表苏维埃。在革命浪潮的冲击下,众叛亲离的沙皇尼古拉二世被迫退位,统治俄国300多年的罗曼诺夫王朝寿终正寝。工兵代表苏维埃与资产阶级临时政府(实际掌权者)政权并存。

二月革命

和平、面包和土地

四月提纲

《四月提纲》为布尔什维克党提出了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线和计划。指出资产阶级临时政府进行的战争仍是掠夺性的帝国主义战争,要摆脱这场战争,只有推翻资产阶级的统治,指出应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手中。规定在经济方面,没收地主土地,全部土地国有化;把所有银行合并为一个国家银行,由苏维埃加以监督。政治方面,由国会制共和国进到苏维埃共和国,指明苏维埃共和国是资本主义到社会主义过渡时期中最适当的社会政治组织形式。

《四月提纲》为布尔什维克党规定了革命的路线,指明了革命发展的道路。

和平过渡

暴力革命

七月事件

1917年7月俄国临时政府镇压彼得格勒工人和士兵游行示威的事件。因克伦斯基发动六月攻势失败,由此爆发了由布尔什维克领导和平示威行动。7月16日军事当局派军队镇压和平的游行示威,示威群众在市内好几个地方同武装的反革命分子发生冲突,死56人,伤650人........,最终导致临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面结束,革命和平发展时期告终,武装起义的任务提上日程。

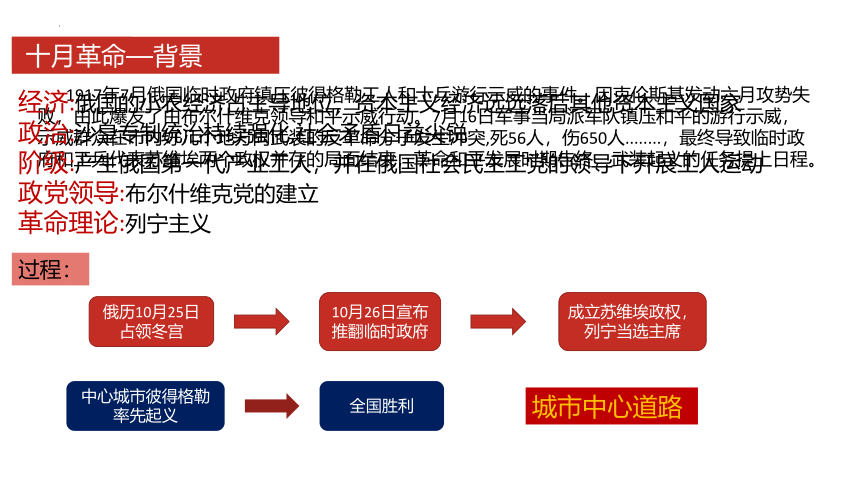

十月革命—背景

经济:俄国的小农经济占主导地位,资本主义经济远远落后其他资本主义国家

政治:沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐

阶级:产生俄国第一代产业工人,并在俄国社会民主工党的领导下开展工人运动

政党领导:布尔什维克党的建立

革命理论:列宁主义

过程:

俄历10月25日

占领冬宫

10月26日宣布推翻临时政府

成立苏维埃政权,列宁当选主席

中心城市彼得格勒率先起义

全国胜利

城市中心道路

十月革命—意义

材料:十月革命的胜利具有伟大的历史意义。它冲破了世界帝国主义阵线,在世界1/6的土地上创建了第一个无产阶级专政国家。它不仅激励着各国无产阶级的斗争,而且鼓舞着被压迫人民、被压迫民族的民族解放斗争。十月革命的胜利是马克思主义基本原理同俄国革命实践相结合的产物。它推动了马列主义在世界的传播,并向各国人民展示了一条崭新的寻求解放的道路。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史.现代史编)(上)

1917年3月

(俄历)二月革命

1917年4月

《四月提纲》

1917年7月

七月事件

1917年11月

(俄历)十月革命

性质:资产阶级民主革命

目的:推翻封建专制

结果:工兵代表苏维埃与资产阶级临时政府(实际掌权者)政权并存。

《四月提纲》为布尔什维克党提出了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线和计划,指明了革命发展的道路。

口号:全部政权归苏维埃

最终导致临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面结束,革命和平发展时期告终,武装起义的任务提上日程。苏维埃政权被迫转入地下。

性质:无产阶级性质的社会主义革命

目的:推翻临时政府,建立无产阶级专政

结果:建立了世界上第一个社会主义国家

苏联建设社会主义的实践—战时共产主义政策(1918—1921)

背景:国内外的敌对势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。他们通过武装干涉,使苏联陷入内战当中

措施:

1.所有的大中型工业企业实施国有化,小工业企业则实行监督

2.实行余粮收集制,把农民的一切余粮(有时包括一部分必需的口粮)都收集到国家手中。在粮食最紧张的日子里,国家出动征粮队,到农村强行收集余粮。严格禁止粮食买卖

3.取消自由贸易,取消货币,国家直接给每个企业制定产、供、销计划

4.实行普遍义务劳动制

评价: 战时共产主义政策保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。是一次直接过渡到共产主义社会的错误尝试

新经济政策

1921—1928

1、粮食税取代粮食征收制

2、允许农产品自由买卖,从而承认了市场机制

3、在国家保持经济命脉(冶金、运输、燃料工业、石油等)的情况下实行中小企业的非国有化

4、取消劳动义务制和劳动动员,按照产品的质量和数量支付劳动报酬

5、在一定程度上允许私人资本在工业、农业、商业、服务业中自由发展,鼓励合作社,农村雇工和租佃合法化

6、允许外国资本进入,实行租让和租赁,重建银行和税收制度

评价: 新经济政策是国家掌握经济命脉的前提下,稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权,利用市场机制发展生产力,逐步过渡到社会主义

思考3:战时共产主义政策与新经济政策的不同之处

应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。

但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义是战争和经济破坏迫使我们实行的

—[苏]列宁《论粮食税》

我们计划(说我们计划欠周地设想也许较确切)用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……

三四年来我们稍稍学会了实行急剧的转变.....学习实行“新经济政策”

—[苏]列宁《十月革命四周年》

在农业和工业之间,除了交换,除了商业,就不可能有别的经济联系……我们新经济政策的基础和实质全在于此。

一[苏]列宁《关于共和国的对内和对外政策》

战时共产主义政策直接过渡到共产主义的生产与分配,它排斥商品货币关系,用行政手段直接进入社会主义。是一种非常时期的非常政策,

新经济政策尊重经济规律,利用市场和货币关系扩大生产,符合国情,找到了一条适应苏俄生产力水平逐步过渡到社会主义的正确道路

背景:苏联国民经济恢复后,仍是一个落后的农业国,为了加强国防力量以维护民族独立,在资产阶级包围下进行社会主义建设的苏联必须实现国家工业化,放弃新经济政策,逐步确立苏联模式。

材料 : (斯大林)强调,工业化的中心、工业化的基础,就是发展重工业。为此,政府必须通过指令性计划调动大部分人力、物力和财力资源来发展重工业。于是工业成了直接听命于党政机关指挥的部门。....苏联以1925年开始编制国民经济第一个五年计划,于1928年10月开始实行,并在1932年底提前完成。....两个五年计划完成后,资本主义经济已经被排除出工业和商业领域,小商品经济得到改造,农业也基本实现了以国营农场和集体农庄为主要形式的全盘集体化。社会主义国家所有制和集体所有制已经在一切经济部门确立起来了。

——徐蓝 主编《世界近现代史(1500- 2007)》

表现:

政治上表现为权力的高度集中

经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制

思想上为个人崇拜盛行

苏联模式(1928——1936——1991)

农业集体化(1928——1934)

材料:斯大林在1929年公布其计划时宣称:“大约在三年之内,我们的国家将成为全世界粮食产量最高的地区之一,甚至就是粮食产量最高的地区。”这种做法将产生额外的谷粮以供外销,赚取更多强势货币,以资助工业化的计划.....斯大林的工业化计划是一项由国家来规划的努力,其募集资金的方法,则是将农场“集体化”,意味着这些农场的产品属于国家,因此,政府能够更名正言顺地拿去外销。

特点:

①为解决工业化急需的粮食、原料、资金等创造了便利条件

②它主要是为了配合工业化,没有促进农业生产力本身的发展

③过火的行为严重损害农民利益,引起农民的强烈不满

思考4:评价斯大林模式

材料一:“二战“之前,苏联就成为资本主义世界的一面镜子,这一点在30年代经济大危机爆发后表现得十分明显。大萧条肆虐于资本主义国家之时,正是苏联的第一个五年计划取得成功之日。一时之间“计划”一词不仅成为西方世界最时型的名词,并且不自觉地去模仿与学习,于是西方各国都出现了对经济实行国家调控与计划管理的因素,并纷纷开始实行新的公民社会保障制度。

——徐蓝主编《世界近现代史(1500- 2007)》

材料二: ...这里应该强调指出的一点是,苏联经济的发展是在不顾苏联公民的愿望、使他们受损的情况下取得的;苏联公民被迫为将来而努力工作,忍受现在的贫困当时消费品不仅匮乏而且昂贵并且质量低劣。

——[美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴等译(全球通史)(下)

积极:

①苏联在较短时间内实现工业化,为卫国战争(二战)胜利创造物质条件

②为西方资本主义国家摆脱经济危机提供了借鉴

消极:

①排斥市场,忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢

②片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业、轻工业长期落后

③农业集体化中采取强制手段,挫伤农民生产积极性。

议论: 苏联社会主义建设的历史经验和教训

苏联的粮食产量长期达不到革命前最高水平....他们片面地注重工业,忽视农业和轻工业……

一毛泽东 《论十大关系》

社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了

—邓小平《改革是中国发展生产力的必由之路》

①遵循本国国情,走自己特色的道路。

②经济政策的制定要适应生产力的发展。

③建设社会主义要保证农、轻、重协调发展。

④建设社会主义要注重改善民生。

⑤社会主义建设要与时俱进,不断深化改革。

革命道路:

相同点: ①指导思想②领导阶级③结果

不同点: 道路不同

建设道路:

相同点: ①工业化道路相同——优先发展重工业②都取得了很大的工业化建设成就

③在经济建设过程中都犯过左倾错误

不同点:中国进行了经济体制改革和对外开放,充分利用并发挥市场配置资源的作用。

苏俄政治经济体制不断值化,最终苏联解休,社会主义制度瓦解。

议论:比较苏俄与中国两国共产党领导下的革命与建设道路的异同点。

一、列宁主义

二、十月革命

三、国家建立

背景

诞生

内容

意义

社会矛盾

阶级基础

其它基础

二月革命

十月革命

临时政府与苏维埃政权并存

第一个社会主义国家建立

伟大意义

列宁的政策

斯大林的政策

战时共产主义政策

新经济政策

原因

影响

经济上

政治上

工业

农业

苏联模式

本课小结

课堂检测

【2021年全国甲卷】苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可以用来说明,当时苏俄( )

A.粮食短缺问题得到解决 B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端 D.粮食税已经代替余粮收集制

【2020年山东卷】下表为1928年和1932年苏联在农业春播中使用不同播种方式的情况。这反映出苏联( )

A.新经济政策对农业影响有限 B.工农业比例严重失调

C.农业集体化基础相对薄弱 D.工业化发展阻力大

C

C

时间 方式 手播(%) 马拉播种机(%) 拖拉机牵引播种机(%)

1928年 74.4 25.4 0.2

1932年 51.7 28.3 20

重点:

十月革命的历史意义和世界意义

难点:

苏联建设社会主义的实践

第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

社会主义革命:以反对___________________________ 并确立 _______________ 为主要任务的革命。

资产阶级与资本主义制度

无产阶级专政

1903

列宁主义诞生

1917

二月革命

十月革命

1918

战时共产主义政策

1921

新经济政策

1922

苏联成立

1924

斯大林

时空坐标:

苏联模式

形成

1936

第一个五年计划:1928——1932

第二个五年计划:1933——1937

思考:

1.列宁主义与马克思主义的关系

2.梳理俄国社会主义革命的历程

3.战时共产主义政策与新经济政策的不同之处

4.评价斯大林模式

议论:

苏联社会主义建设的历史经验和教训

列宁主义的形成

背景:

经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

政治:沙皇专制统治却持续强化,社会矛盾日益尖锐。

阶级:工业的发展造就了俄国第一代产业工人。1898年, 俄国社会民主工党宣告成立,展开了有组织的工人运动。

思想:1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义,为建立新型无产阶级政党作了思想和组织上的准备

标志:

1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,列宁的拥护者在中央委员会中占多数,被称为布尔什维克。这次大会标志着“布尔什维克党”的建立,指导思想是布尔什维主义,也就是列宁主义。

思考1:列宁主义与马克思主义的关系

资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大

帝国主义是资本主义发展的最高阶段,是“无产阶级革命的前夜。

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,且几个国家同时发生才可能成功。

社会主义不能在所有国家内同时获得胜利,它可能首先在少数或单独一个资本主义国家内获得胜利。

社会主义首先在欧洲发达国家实现

资本主义的发展在各个国家极不平衡,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

马克思主义:

列宁主义:

把资本主义发展到帝国主义阶段

有发达国家到落后国家

几个国家同时成功到一个国家成功

内容相同

继承与发展

(1)1861年俄国废除农奴制后,资本主义经济得到迅速发展,第一次世果大战前俄国已进入帝国主义阶段。但俄国资本主义发展水平较低,保留了严重的封建农奴制残余,具有明显的军事封建色彩,对外国资本依赖严重。

(2)沙皇专制制度与垄断资本相结合,使俄国政治落后,帝国主义的各种矛盾在俄国表现得特别突出,使得无产阶级反对资产阶级的革命与农民反对地主阶级的斗争结合起来,革命力量十分强大。

(3)俄国无产阶级的战斗性、组织性和革命性都优于其他资本主义国家,且有成熟的政党领导,这些构成了对统治阶级和旧秩序的严重威胁。

俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环

意义:

列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义,创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

十月革命的胜利

思考2:梳理俄国社会主义革命的历程

1917年3月

(俄历)二月革命

1917年4月

《四月提纲》

1917年7月

七月事件

1917年11月

(俄历)十月革命

第一次世界大战中俄军的失利使沙皇政府陷入困境,国内危机加剧,“和平、面包和土地”成为民众的迫切要求。1917年2月,首都彼得格勒面包供应短缺,食品价格猛涨,工人和市民举行罢工抗议。3月8日(俄历2月23日),示威人群走上街头,革命爆发。奉命镇压的军队转而支持民众,宣布起义。工人和起义士兵建立了革命领导组织一工兵代表苏维埃。在革命浪潮的冲击下,众叛亲离的沙皇尼古拉二世被迫退位,统治俄国300多年的罗曼诺夫王朝寿终正寝。工兵代表苏维埃与资产阶级临时政府(实际掌权者)政权并存。

二月革命

和平、面包和土地

四月提纲

《四月提纲》为布尔什维克党提出了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线和计划。指出资产阶级临时政府进行的战争仍是掠夺性的帝国主义战争,要摆脱这场战争,只有推翻资产阶级的统治,指出应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手中。规定在经济方面,没收地主土地,全部土地国有化;把所有银行合并为一个国家银行,由苏维埃加以监督。政治方面,由国会制共和国进到苏维埃共和国,指明苏维埃共和国是资本主义到社会主义过渡时期中最适当的社会政治组织形式。

《四月提纲》为布尔什维克党规定了革命的路线,指明了革命发展的道路。

和平过渡

暴力革命

七月事件

1917年7月俄国临时政府镇压彼得格勒工人和士兵游行示威的事件。因克伦斯基发动六月攻势失败,由此爆发了由布尔什维克领导和平示威行动。7月16日军事当局派军队镇压和平的游行示威,示威群众在市内好几个地方同武装的反革命分子发生冲突,死56人,伤650人........,最终导致临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面结束,革命和平发展时期告终,武装起义的任务提上日程。

十月革命—背景

经济:俄国的小农经济占主导地位,资本主义经济远远落后其他资本主义国家

政治:沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐

阶级:产生俄国第一代产业工人,并在俄国社会民主工党的领导下开展工人运动

政党领导:布尔什维克党的建立

革命理论:列宁主义

过程:

俄历10月25日

占领冬宫

10月26日宣布推翻临时政府

成立苏维埃政权,列宁当选主席

中心城市彼得格勒率先起义

全国胜利

城市中心道路

十月革命—意义

材料:十月革命的胜利具有伟大的历史意义。它冲破了世界帝国主义阵线,在世界1/6的土地上创建了第一个无产阶级专政国家。它不仅激励着各国无产阶级的斗争,而且鼓舞着被压迫人民、被压迫民族的民族解放斗争。十月革命的胜利是马克思主义基本原理同俄国革命实践相结合的产物。它推动了马列主义在世界的传播,并向各国人民展示了一条崭新的寻求解放的道路。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史.现代史编)(上)

1917年3月

(俄历)二月革命

1917年4月

《四月提纲》

1917年7月

七月事件

1917年11月

(俄历)十月革命

性质:资产阶级民主革命

目的:推翻封建专制

结果:工兵代表苏维埃与资产阶级临时政府(实际掌权者)政权并存。

《四月提纲》为布尔什维克党提出了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线和计划,指明了革命发展的道路。

口号:全部政权归苏维埃

最终导致临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面结束,革命和平发展时期告终,武装起义的任务提上日程。苏维埃政权被迫转入地下。

性质:无产阶级性质的社会主义革命

目的:推翻临时政府,建立无产阶级专政

结果:建立了世界上第一个社会主义国家

苏联建设社会主义的实践—战时共产主义政策(1918—1921)

背景:国内外的敌对势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。他们通过武装干涉,使苏联陷入内战当中

措施:

1.所有的大中型工业企业实施国有化,小工业企业则实行监督

2.实行余粮收集制,把农民的一切余粮(有时包括一部分必需的口粮)都收集到国家手中。在粮食最紧张的日子里,国家出动征粮队,到农村强行收集余粮。严格禁止粮食买卖

3.取消自由贸易,取消货币,国家直接给每个企业制定产、供、销计划

4.实行普遍义务劳动制

评价: 战时共产主义政策保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。是一次直接过渡到共产主义社会的错误尝试

新经济政策

1921—1928

1、粮食税取代粮食征收制

2、允许农产品自由买卖,从而承认了市场机制

3、在国家保持经济命脉(冶金、运输、燃料工业、石油等)的情况下实行中小企业的非国有化

4、取消劳动义务制和劳动动员,按照产品的质量和数量支付劳动报酬

5、在一定程度上允许私人资本在工业、农业、商业、服务业中自由发展,鼓励合作社,农村雇工和租佃合法化

6、允许外国资本进入,实行租让和租赁,重建银行和税收制度

评价: 新经济政策是国家掌握经济命脉的前提下,稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权,利用市场机制发展生产力,逐步过渡到社会主义

思考3:战时共产主义政策与新经济政策的不同之处

应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。

但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义是战争和经济破坏迫使我们实行的

—[苏]列宁《论粮食税》

我们计划(说我们计划欠周地设想也许较确切)用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……

三四年来我们稍稍学会了实行急剧的转变.....学习实行“新经济政策”

—[苏]列宁《十月革命四周年》

在农业和工业之间,除了交换,除了商业,就不可能有别的经济联系……我们新经济政策的基础和实质全在于此。

一[苏]列宁《关于共和国的对内和对外政策》

战时共产主义政策直接过渡到共产主义的生产与分配,它排斥商品货币关系,用行政手段直接进入社会主义。是一种非常时期的非常政策,

新经济政策尊重经济规律,利用市场和货币关系扩大生产,符合国情,找到了一条适应苏俄生产力水平逐步过渡到社会主义的正确道路

背景:苏联国民经济恢复后,仍是一个落后的农业国,为了加强国防力量以维护民族独立,在资产阶级包围下进行社会主义建设的苏联必须实现国家工业化,放弃新经济政策,逐步确立苏联模式。

材料 : (斯大林)强调,工业化的中心、工业化的基础,就是发展重工业。为此,政府必须通过指令性计划调动大部分人力、物力和财力资源来发展重工业。于是工业成了直接听命于党政机关指挥的部门。....苏联以1925年开始编制国民经济第一个五年计划,于1928年10月开始实行,并在1932年底提前完成。....两个五年计划完成后,资本主义经济已经被排除出工业和商业领域,小商品经济得到改造,农业也基本实现了以国营农场和集体农庄为主要形式的全盘集体化。社会主义国家所有制和集体所有制已经在一切经济部门确立起来了。

——徐蓝 主编《世界近现代史(1500- 2007)》

表现:

政治上表现为权力的高度集中

经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制

思想上为个人崇拜盛行

苏联模式(1928——1936——1991)

农业集体化(1928——1934)

材料:斯大林在1929年公布其计划时宣称:“大约在三年之内,我们的国家将成为全世界粮食产量最高的地区之一,甚至就是粮食产量最高的地区。”这种做法将产生额外的谷粮以供外销,赚取更多强势货币,以资助工业化的计划.....斯大林的工业化计划是一项由国家来规划的努力,其募集资金的方法,则是将农场“集体化”,意味着这些农场的产品属于国家,因此,政府能够更名正言顺地拿去外销。

特点:

①为解决工业化急需的粮食、原料、资金等创造了便利条件

②它主要是为了配合工业化,没有促进农业生产力本身的发展

③过火的行为严重损害农民利益,引起农民的强烈不满

思考4:评价斯大林模式

材料一:“二战“之前,苏联就成为资本主义世界的一面镜子,这一点在30年代经济大危机爆发后表现得十分明显。大萧条肆虐于资本主义国家之时,正是苏联的第一个五年计划取得成功之日。一时之间“计划”一词不仅成为西方世界最时型的名词,并且不自觉地去模仿与学习,于是西方各国都出现了对经济实行国家调控与计划管理的因素,并纷纷开始实行新的公民社会保障制度。

——徐蓝主编《世界近现代史(1500- 2007)》

材料二: ...这里应该强调指出的一点是,苏联经济的发展是在不顾苏联公民的愿望、使他们受损的情况下取得的;苏联公民被迫为将来而努力工作,忍受现在的贫困当时消费品不仅匮乏而且昂贵并且质量低劣。

——[美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴等译(全球通史)(下)

积极:

①苏联在较短时间内实现工业化,为卫国战争(二战)胜利创造物质条件

②为西方资本主义国家摆脱经济危机提供了借鉴

消极:

①排斥市场,忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢

②片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业、轻工业长期落后

③农业集体化中采取强制手段,挫伤农民生产积极性。

议论: 苏联社会主义建设的历史经验和教训

苏联的粮食产量长期达不到革命前最高水平....他们片面地注重工业,忽视农业和轻工业……

一毛泽东 《论十大关系》

社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了

—邓小平《改革是中国发展生产力的必由之路》

①遵循本国国情,走自己特色的道路。

②经济政策的制定要适应生产力的发展。

③建设社会主义要保证农、轻、重协调发展。

④建设社会主义要注重改善民生。

⑤社会主义建设要与时俱进,不断深化改革。

革命道路:

相同点: ①指导思想②领导阶级③结果

不同点: 道路不同

建设道路:

相同点: ①工业化道路相同——优先发展重工业②都取得了很大的工业化建设成就

③在经济建设过程中都犯过左倾错误

不同点:中国进行了经济体制改革和对外开放,充分利用并发挥市场配置资源的作用。

苏俄政治经济体制不断值化,最终苏联解休,社会主义制度瓦解。

议论:比较苏俄与中国两国共产党领导下的革命与建设道路的异同点。

一、列宁主义

二、十月革命

三、国家建立

背景

诞生

内容

意义

社会矛盾

阶级基础

其它基础

二月革命

十月革命

临时政府与苏维埃政权并存

第一个社会主义国家建立

伟大意义

列宁的政策

斯大林的政策

战时共产主义政策

新经济政策

原因

影响

经济上

政治上

工业

农业

苏联模式

本课小结

课堂检测

【2021年全国甲卷】苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可以用来说明,当时苏俄( )

A.粮食短缺问题得到解决 B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端 D.粮食税已经代替余粮收集制

【2020年山东卷】下表为1928年和1932年苏联在农业春播中使用不同播种方式的情况。这反映出苏联( )

A.新经济政策对农业影响有限 B.工农业比例严重失调

C.农业集体化基础相对薄弱 D.工业化发展阻力大

C

C

时间 方式 手播(%) 马拉播种机(%) 拖拉机牵引播种机(%)

1928年 74.4 25.4 0.2

1932年 51.7 28.3 20

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体