第7课 战国时期的社会变化 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-05 18:20:23 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

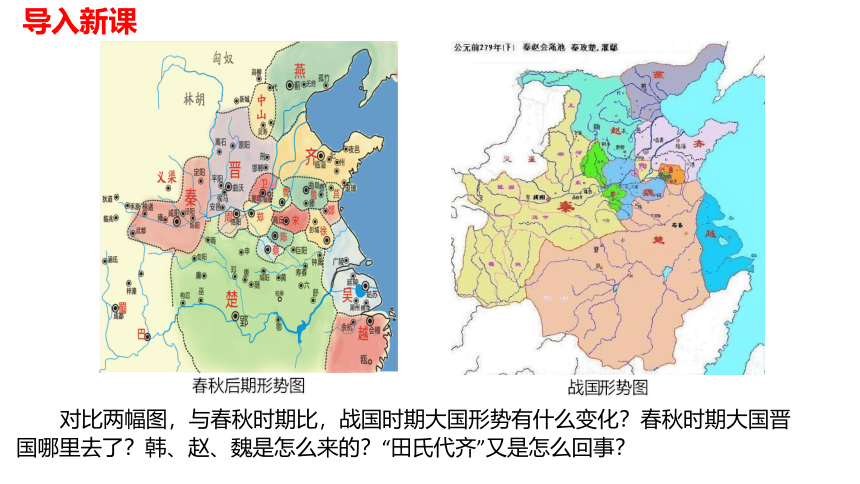

导入新课

对比两幅图,与春秋时期比,战国时期大国形势有什么变化?春秋时期大国晋国哪里去了?韩、赵、魏是怎么来的?“田氏代齐”又是怎么回事?

春秋后期形势图

战国形势图

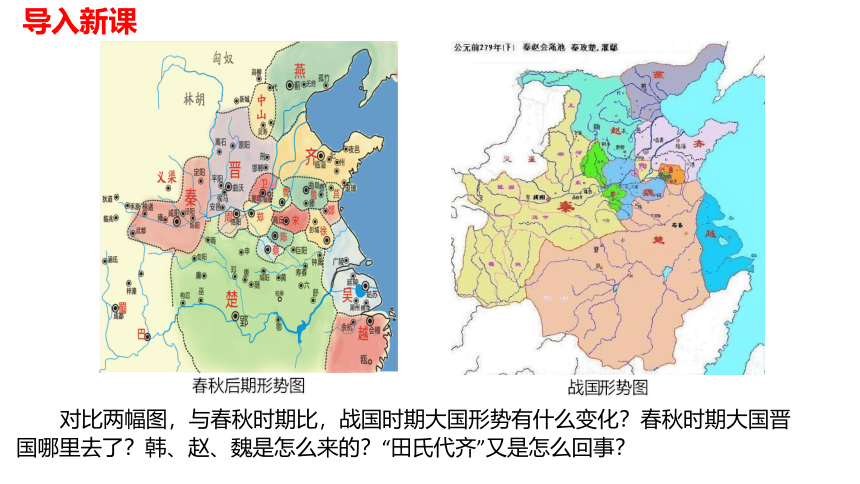

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第7课

战国时期的社会变化

通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来。

知道战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

通过都江堰感受中国古代人民的智慧和创造力。

学习目标

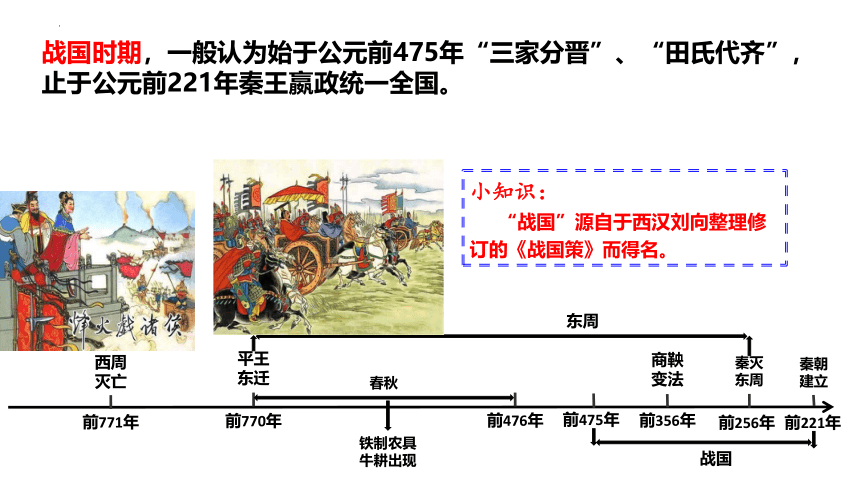

前221年

前771年

1895

前475年

前476年

西周灭亡

前356年

前256年

前770年

秦灭东周

平王东迁

商鞅变法

秦朝建立

东周

战国

春秋

铁制农具

牛耕出现

小知识:

“战国”源自于西汉刘向整理修订的《战国策》而得名。

战国时期,一般认为始于公元前475年“三家分晋”、“田氏代齐”,止于公元前221年秦王嬴政统一全国。

一、战国七雄

1.战国七雄的形成

韩赵魏

三家分晋

韩赵魏

三家分晋

田氏代齐

春秋后期形势图

战国七雄:

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

地理位置:

东、南、西、北、上、中、下

维系周王朝统治的各种制度完全崩溃。

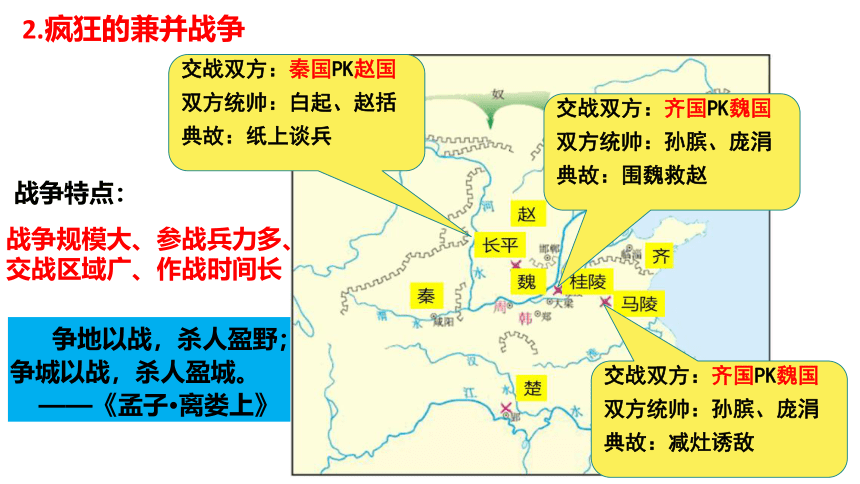

2.疯狂的兼并战争

交战双方:齐国PK魏国

双方统帅:孙膑、庞涓

典故:围魏救赵

交战双方:齐国PK魏国

双方统帅:孙膑、庞涓

典故:减灶诱敌

交战双方:秦国PK赵国

双方统帅:白起、赵括

典故:纸上谈兵

战争特点:

战争规模大、参战兵力多、交战区域广、作战时间长

争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子 离娄上》

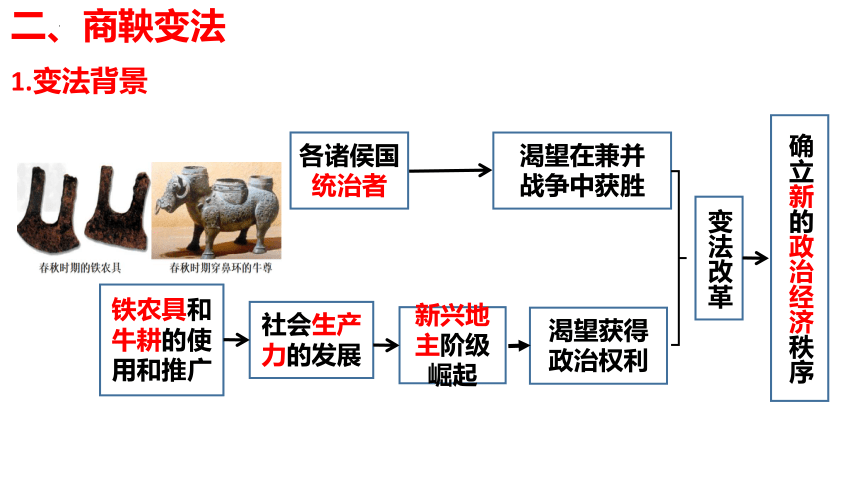

铁农具和牛耕的使用和推广

社会生产力的发展

新兴地主阶级崛起

渴望获得政治权利

各诸侯国统治者

渴望在兼并

战争中获胜

确立新的政治经济秩序

二、商鞅变法

1.变法背景

变法改革

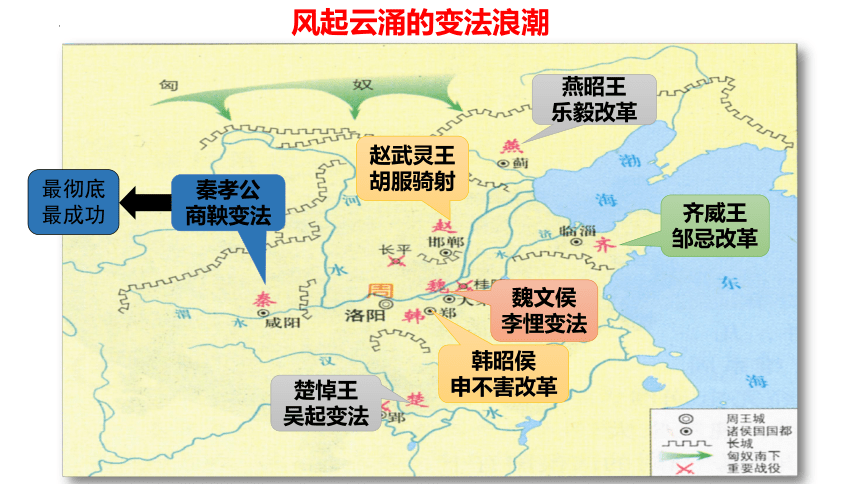

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

秦孝公

商鞅变法

齐威王

邹忌改革

魏文侯

李悝变法

韩昭侯

申不害改革

楚悼王

吴起变法

风起云涌的变法浪潮

最彻底

最成功

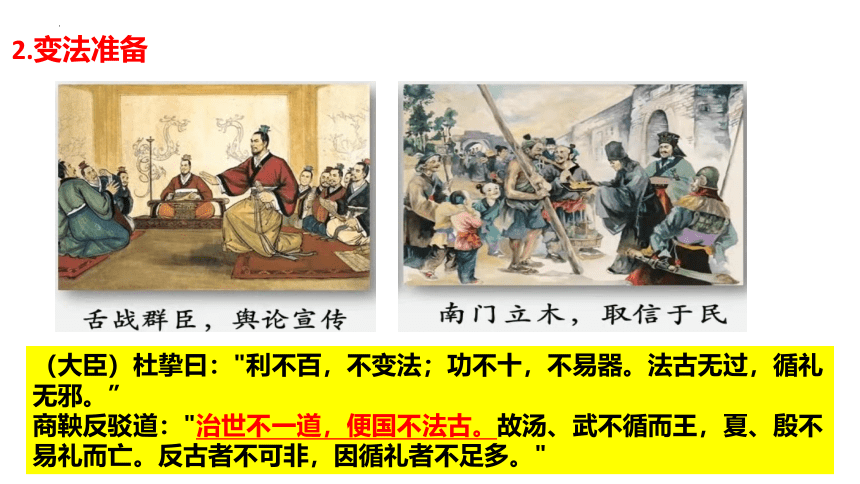

2.变法准备

(大臣)杜挚曰:"利不百,不变法;功不十,不易器。法古无过,循礼无邪。”

商鞅反驳道:"治世不一道,便国不法古。故汤、武不循而王,夏、殷不易礼而亡。反古者不可非,因循礼者不足多。"

①目的:

②时间:

前356年

秦孝公、商鞅

富国强兵,在兼并战争中取胜

3.商鞅变法概况

③人物:

商鞅出生于卫国,又称卫鞅、公孙鞅。后因功被秦国封于商,所以又称商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。听说秦孝公求贤若渴,投奔秦国。入秦后,以强国之术说动秦孝公,得到秦孝公的赏识,任命他主持变法。变法损害了旧贵族的利益,秦孝公死后,商鞅遭诬陷。他起兵反抗,兵败被车裂。

方向 内容 作用

政治 1.建立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度

4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,免除徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有功者授予爵位和土地

4.商鞅变法内容

加强中央对地方的控制,加强中央集权

有利于新兴地主阶级掌权

加强对人民的管理

确立封建土地私有制

提高了农民积极性,促进经济发展

有利于新兴地主通过军功参政,也壮大了秦国的军事力量。

耕

战

富国强兵

阅读下列史料,指出它们分别反映了商鞅变法的什么措施?

“集小都、乡邑聚为县,置令、丞,凡( 共) 三十县。”

——《史记·商君列传》

①建立县制,由国君直接派官吏治理

僇力本业耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥( 奴 )。

——《史记·商君列传》

②奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

有军功者,各以率受上爵;为私斗者,各以轻重被邢大小。……宗室非有军功论,不得为属籍。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——《史记·商君列传》

③奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地;

④严明法度,禁止私斗;

⑤废除贵族的世袭特权。

5.商鞅变法影响

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

“行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇於公战,怯於私斗,乡邑大治。”

——《史记·商君列传》

“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”

——《战国策 秦策一》

判断一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅虽死,变法还是获得了成功。经过变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅 被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

引导探究

三、造福千秋的都江堰

1.都江堰的修建

①时间:

②修建者:

秦国蜀守李冰

成都附近岷江中游

公元前256年

③地点:

④主体工程:

⑤功能:

防洪、灌溉、水运

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰

⑥影响:

“(都江堰建成后)水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”

——《华阳国志·蜀志》

建于公元前3世纪,位于四川成都平原西部的岷江上的都江堰,是中国战国时期秦国 蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益,李冰治 水,功在当代,利在千秋,不愧为文时明世界的伟大杰作,造福人民的伟大水利工程。

——联合国教科文组织世界遗产委员会对都江堰

战国七雄:

齐楚秦燕赵魏韩(东南西北上中下)

战国时期的社会变化

著名战役:

桂陵之战、马陵之战、长平之战

时间支持者:

前356年,秦孝公

商鞅变法

主要内容

经济:

废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡

政治:

确立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;改革户籍制度,加强对人民的管理;严明法度,禁止私斗

意义:

商鞅变法使秦国成为最强盛的诸侯国,为秦统一六国奠定了基础。

军事:

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

都江堰

修建:

战国时秦国蜀守李冰在岷江上修建了都江堰

作用:

防洪、灌溉、水运

意义:

使成都平原成为“天府之国”

本课小结

牛刀小试

1.战国时期,社会风云激荡,战火连天,出现了七个主要的诸侯国,其中位于最西端的是( )

A.秦国 B.魏国 C.齐国 D.楚国

2.战国中后期,诸侯国之间出现了“合众弱以攻一强”“事一强以攻众弱”的历史现象,其中的“一强”是指( )

A.楚 B.吴 C.秦 D.越

3.“汤武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。”商鞅说这句话的主要目的是( )

A.颂扬汤武功德 B.批评商朝暴政 C.强调以礼治国 D.宣扬变法图强

4.小明在自主学习时,关于某一历史事件收集到如下材料:确立县制,由国君直接派官吏治理;废除井田制,允许土地自由买卖;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。与材料所涉事件相关的历史人物是( )

A.秦孝公与商鞅 B.唐太宗与魏征 C.宋高宗与岳飞 D.明成祖与郑和

A

C

D

A

5.《汉书》记载:“商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石。”这反映了商鞅变法( )

A.统一度量衡 B.奖励耕织 C.废除井田制 D.按功授爵

6.《史记·商君列传》记载:“有军功者,各以率受上爵。……戮力本业耕织致粟帛多者,复其身。……宗室(国君家族)非有军功论,不得为属籍(列入家族名册)。”材料反映的是( )

A.奖励耕战 B.重农抑商 C.轻徭薄赋 D.以农养战

7.据《华阳国志 蜀志》记载:“(成都平原)水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这主要得益于战国时期李冰主持修建的( )

A.驰道 B.都江堰 C.灵渠 D.大运河

D

A

B

历史是勇敢者创造的!

谢谢观看!

导入新课

对比两幅图,与春秋时期比,战国时期大国形势有什么变化?春秋时期大国晋国哪里去了?韩、赵、魏是怎么来的?“田氏代齐”又是怎么回事?

春秋后期形势图

战国形势图

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第7课

战国时期的社会变化

通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来。

知道战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

通过都江堰感受中国古代人民的智慧和创造力。

学习目标

前221年

前771年

1895

前475年

前476年

西周灭亡

前356年

前256年

前770年

秦灭东周

平王东迁

商鞅变法

秦朝建立

东周

战国

春秋

铁制农具

牛耕出现

小知识:

“战国”源自于西汉刘向整理修订的《战国策》而得名。

战国时期,一般认为始于公元前475年“三家分晋”、“田氏代齐”,止于公元前221年秦王嬴政统一全国。

一、战国七雄

1.战国七雄的形成

韩赵魏

三家分晋

韩赵魏

三家分晋

田氏代齐

春秋后期形势图

战国七雄:

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

地理位置:

东、南、西、北、上、中、下

维系周王朝统治的各种制度完全崩溃。

2.疯狂的兼并战争

交战双方:齐国PK魏国

双方统帅:孙膑、庞涓

典故:围魏救赵

交战双方:齐国PK魏国

双方统帅:孙膑、庞涓

典故:减灶诱敌

交战双方:秦国PK赵国

双方统帅:白起、赵括

典故:纸上谈兵

战争特点:

战争规模大、参战兵力多、交战区域广、作战时间长

争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子 离娄上》

铁农具和牛耕的使用和推广

社会生产力的发展

新兴地主阶级崛起

渴望获得政治权利

各诸侯国统治者

渴望在兼并

战争中获胜

确立新的政治经济秩序

二、商鞅变法

1.变法背景

变法改革

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

秦孝公

商鞅变法

齐威王

邹忌改革

魏文侯

李悝变法

韩昭侯

申不害改革

楚悼王

吴起变法

风起云涌的变法浪潮

最彻底

最成功

2.变法准备

(大臣)杜挚曰:"利不百,不变法;功不十,不易器。法古无过,循礼无邪。”

商鞅反驳道:"治世不一道,便国不法古。故汤、武不循而王,夏、殷不易礼而亡。反古者不可非,因循礼者不足多。"

①目的:

②时间:

前356年

秦孝公、商鞅

富国强兵,在兼并战争中取胜

3.商鞅变法概况

③人物:

商鞅出生于卫国,又称卫鞅、公孙鞅。后因功被秦国封于商,所以又称商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。听说秦孝公求贤若渴,投奔秦国。入秦后,以强国之术说动秦孝公,得到秦孝公的赏识,任命他主持变法。变法损害了旧贵族的利益,秦孝公死后,商鞅遭诬陷。他起兵反抗,兵败被车裂。

方向 内容 作用

政治 1.建立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度

4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,免除徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有功者授予爵位和土地

4.商鞅变法内容

加强中央对地方的控制,加强中央集权

有利于新兴地主阶级掌权

加强对人民的管理

确立封建土地私有制

提高了农民积极性,促进经济发展

有利于新兴地主通过军功参政,也壮大了秦国的军事力量。

耕

战

富国强兵

阅读下列史料,指出它们分别反映了商鞅变法的什么措施?

“集小都、乡邑聚为县,置令、丞,凡( 共) 三十县。”

——《史记·商君列传》

①建立县制,由国君直接派官吏治理

僇力本业耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥( 奴 )。

——《史记·商君列传》

②奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

有军功者,各以率受上爵;为私斗者,各以轻重被邢大小。……宗室非有军功论,不得为属籍。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——《史记·商君列传》

③奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地;

④严明法度,禁止私斗;

⑤废除贵族的世袭特权。

5.商鞅变法影响

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

“行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇於公战,怯於私斗,乡邑大治。”

——《史记·商君列传》

“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”

——《战国策 秦策一》

判断一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅虽死,变法还是获得了成功。经过变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅 被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

引导探究

三、造福千秋的都江堰

1.都江堰的修建

①时间:

②修建者:

秦国蜀守李冰

成都附近岷江中游

公元前256年

③地点:

④主体工程:

⑤功能:

防洪、灌溉、水运

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰

⑥影响:

“(都江堰建成后)水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”

——《华阳国志·蜀志》

建于公元前3世纪,位于四川成都平原西部的岷江上的都江堰,是中国战国时期秦国 蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益,李冰治 水,功在当代,利在千秋,不愧为文时明世界的伟大杰作,造福人民的伟大水利工程。

——联合国教科文组织世界遗产委员会对都江堰

战国七雄:

齐楚秦燕赵魏韩(东南西北上中下)

战国时期的社会变化

著名战役:

桂陵之战、马陵之战、长平之战

时间支持者:

前356年,秦孝公

商鞅变法

主要内容

经济:

废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡

政治:

确立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;改革户籍制度,加强对人民的管理;严明法度,禁止私斗

意义:

商鞅变法使秦国成为最强盛的诸侯国,为秦统一六国奠定了基础。

军事:

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

都江堰

修建:

战国时秦国蜀守李冰在岷江上修建了都江堰

作用:

防洪、灌溉、水运

意义:

使成都平原成为“天府之国”

本课小结

牛刀小试

1.战国时期,社会风云激荡,战火连天,出现了七个主要的诸侯国,其中位于最西端的是( )

A.秦国 B.魏国 C.齐国 D.楚国

2.战国中后期,诸侯国之间出现了“合众弱以攻一强”“事一强以攻众弱”的历史现象,其中的“一强”是指( )

A.楚 B.吴 C.秦 D.越

3.“汤武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。”商鞅说这句话的主要目的是( )

A.颂扬汤武功德 B.批评商朝暴政 C.强调以礼治国 D.宣扬变法图强

4.小明在自主学习时,关于某一历史事件收集到如下材料:确立县制,由国君直接派官吏治理;废除井田制,允许土地自由买卖;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。与材料所涉事件相关的历史人物是( )

A.秦孝公与商鞅 B.唐太宗与魏征 C.宋高宗与岳飞 D.明成祖与郑和

A

C

D

A

5.《汉书》记载:“商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石。”这反映了商鞅变法( )

A.统一度量衡 B.奖励耕织 C.废除井田制 D.按功授爵

6.《史记·商君列传》记载:“有军功者,各以率受上爵。……戮力本业耕织致粟帛多者,复其身。……宗室(国君家族)非有军功论,不得为属籍(列入家族名册)。”材料反映的是( )

A.奖励耕战 B.重农抑商 C.轻徭薄赋 D.以农养战

7.据《华阳国志 蜀志》记载:“(成都平原)水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这主要得益于战国时期李冰主持修建的( )

A.驰道 B.都江堰 C.灵渠 D.大运河

D

A

B

历史是勇敢者创造的!

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史