第2课 诸侯纷争与变法运动 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 22:51:43 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第二课

诸侯纷争与变法运动

学习目标:

通过春秋战国时期的政治变动和经济发展,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说和“百家争鸣”的局面及其意义。

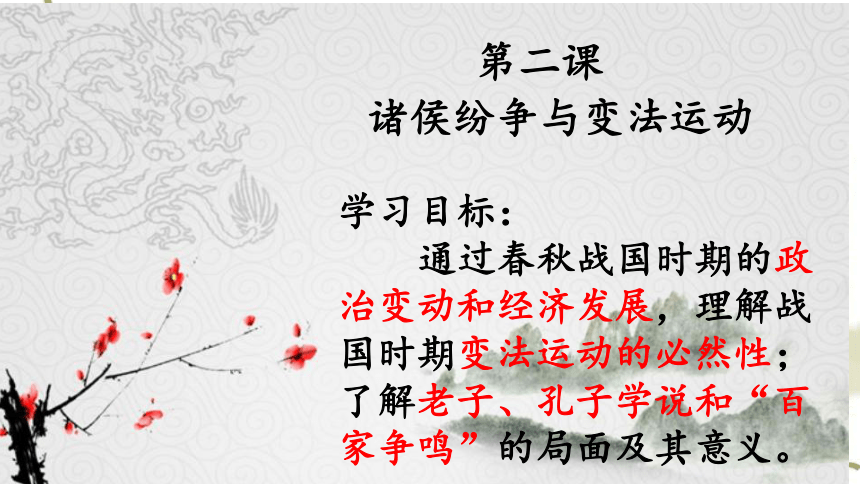

春秋初期图

战国形势图

平王东迁

BC476

东周

春秋

战国

田氏代齐,三家分晋

秦灭东周

统一六国

BC256

BC221

BC770

阶段划分

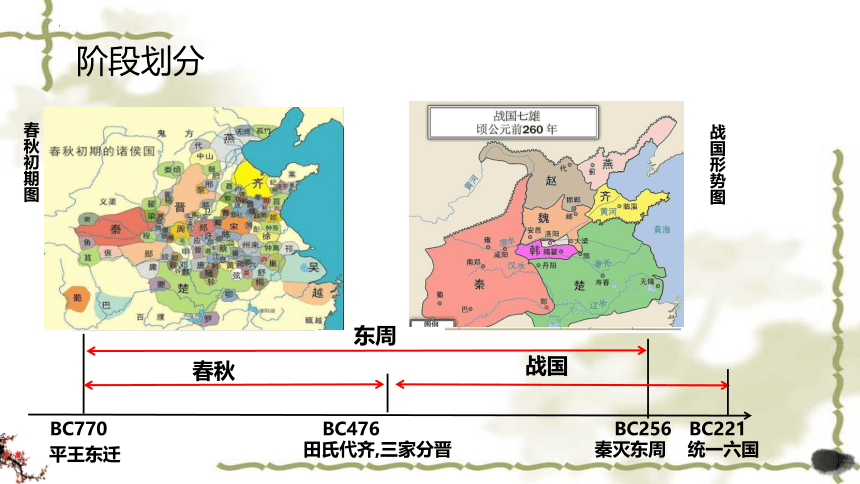

春秋列国形势图

战国形势图

①诸侯国的数量之变化,说明了什么?

②地图中新图例之变化,说明了什么?

①诸侯国数量减少

局部统一扩大

②新图例:长城

交流、冲突

民族交融

一、列国纷争与华夏认同(政治动荡与变化)

③北部民族数量之变化,说明了什么?

③北方部族数量减少

融入华夏

对比教材p9、p10两幅地图,说说从春秋到战国,政治、民族关系方面出现了怎样的变化?

一、列国纷争与华夏认同——春秋战国的社会大动荡

政治:

1、周王室衰微、礼崩乐坏,政局动荡

2、战国时期的诸侯国比春秋时期的要少,兼并加剧、局部统一;

3、战国时期修建了长城;

民族:

从春秋到战国,靠近中原地区的北戎、赤狄等民族消失了。民族交融、华夏认同进一步发展。

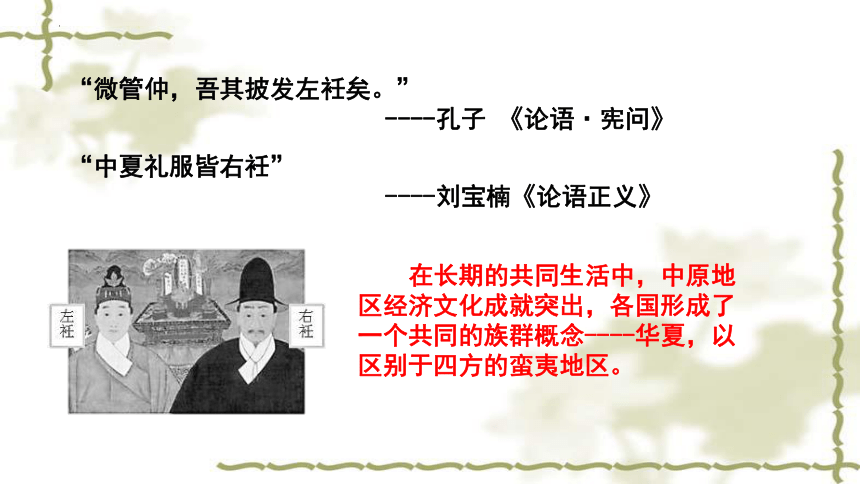

“微管仲,吾其披发左衽矣。”

----孔子 《论语·宪问》

“中夏礼服皆右衽”

----刘宝楠《论语正义》

在长期的共同生活中,中原地区经济文化成就突出,各国形成了一个共同的族群概念----华夏,以区别于四方的蛮夷地区。

4

《国语》中记载,孔子有弟子姓冉,名耕,字子牛

春秋穿有鼻环的牛尊

《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。

1

农业的发展

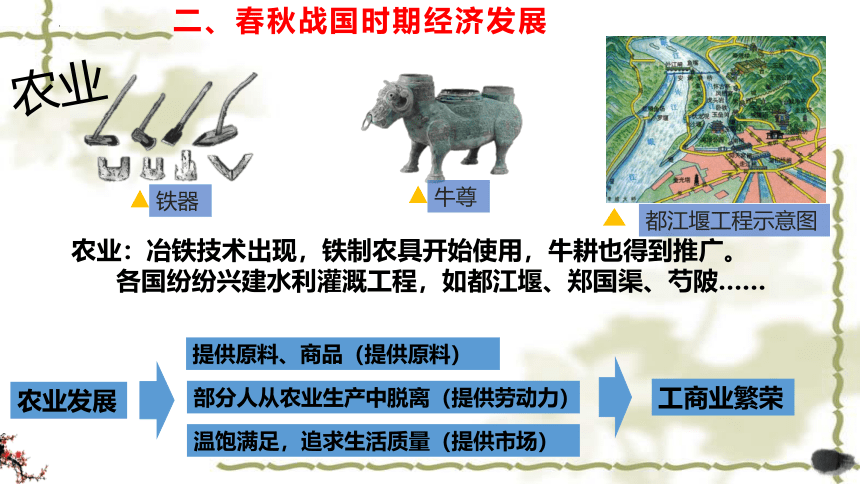

二、春秋战国时期经济大发展

铁质农具开始使用,牛耕得到推广

铁器

都江堰工程示意图

牛尊

农业

农业:冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂……

农业发展

提供原料、商品(提供原料)

工商业繁荣

部分人从农业生产中脱离(提供劳动力)

温饱满足,追求生活质量(提供市场)

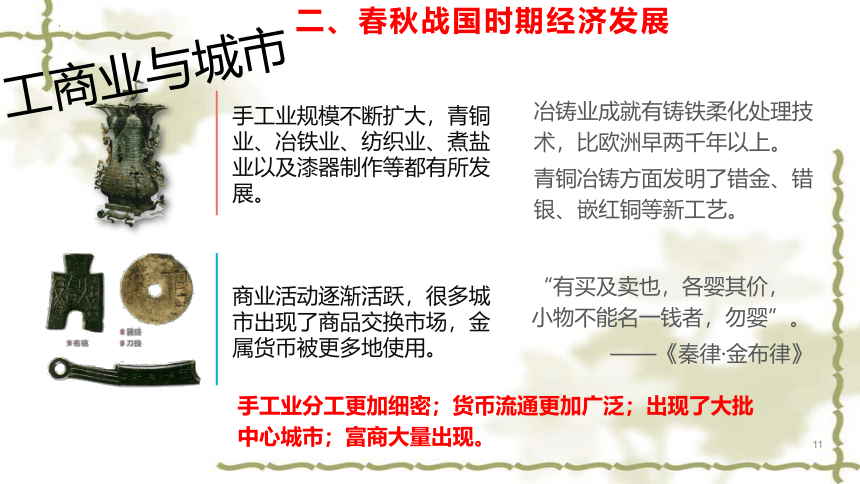

二、春秋战国时期经济发展

11

冶铸业成就有铸铁柔化处理技术,比欧洲早两千年以上。

青铜冶铸方面发明了错金、错银、嵌红铜等新工艺。

手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。

“有买及卖也,各婴其价,小物不能名一钱者,勿婴”。

——《秦律·金布律》

二、春秋战国时期经济发展

手工业分工更加细密;货币流通更加广泛;出现了大批中心城市;富商大量出现。

工商业与城市

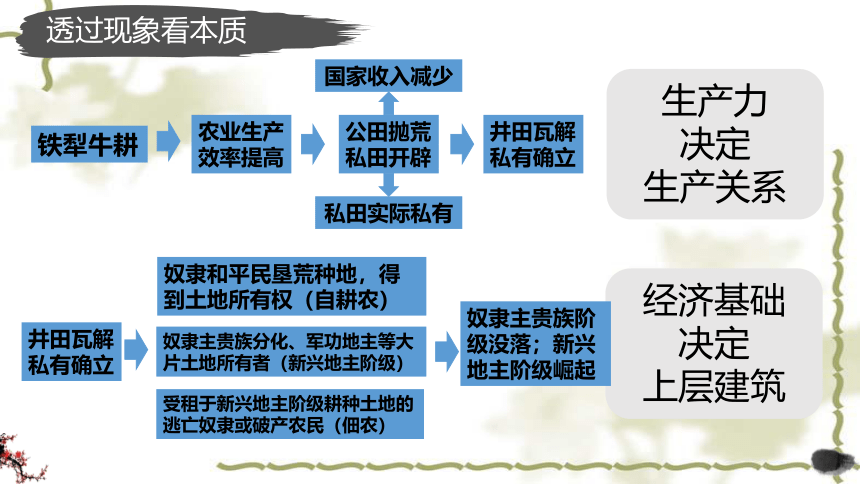

透过现象看本质

农业生产效率提高

铁犁牛耕

公田抛荒

私田开辟

私田实际私有

国家收入减少

井田瓦解私有确立

生产力

决定

生产关系

井田瓦解私有确立

经济基础

决定

上层建筑

奴隶和平民垦荒种地,得到土地所有权(自耕农)

奴隶主贵族阶级没落;新兴地主阶级崛起

奴隶主贵族分化、军功地主等大片土地所有者(新兴地主阶级)

受租于新兴地主阶级耕种土地的逃亡奴隶或破产农民(佃农)

结合教材P11-P12及所学知识思考:各国为什么要进行变法运动?

1.经济方面:铁制农具和牛耕在农业生产上迅速推广,土地私有制产生,小农经济出现,这是改革的根本原因。

2.政治方面:王室衰微;宗法分封制瓦解;政局动荡;新兴地主阶级崛起;各国国君爱惜人才,变法图强。

三、春秋战国时期的变法运动

3.文化方面:私学兴起,文化下移,士人阶层崛起;百家争鸣。

三、春秋战国时期的变法运动

郢

睢阳

临淄

咸阳

蓟

秦

楚

鲁

越

卫

韩

赵

魏

邯郸

郑

大梁

周

中山

洛邑

燕

齐

宋

河

水

渭

水

汉

水

淮

水

江

水

东周都城

诸侯国国都

诸侯国疆域

秦

楚

韩

赵

魏

燕

齐

乐毅改革

胡服骑射改革

邹忌改革

李悝变法

商鞅变法

申不害变法

吴起变法

战 国 七 雄 与 战 国 时 期 的 变 法

经济 ①重农抑商 奖励耕织 ②“废井田 开阡陌” 土地私有 ③强制大家庭拆散为个体小家庭 公田到私田

集体到个体

政治 ④军功受爵 ⑤什伍连坐 ⑥推行县制官员君主任免 分封制到郡县制

贵族制到官僚制

推动社会转型实现富国强兵

▋商鞅变法的内容(BC356-BC338)

积极影响:

商鞅变法顺应历史潮流,最为彻底,国富兵强

为百年后秦统一中国奠定了基础。

消极影响:

商鞅变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。

商鞅变法加重了广大人民所受剥削与压迫

▋商鞅变法的影响

四、春秋战国时期的思想大繁荣——百家争鸣

百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面。当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。百家争鸣是战国社会大变革在意识形态上的反映。

根据教材并结合所学知识,思考百家争鸣的背景有哪些?

稷下学宫(齐)

四、春秋战国时期的思想大繁荣——百家争鸣

根据教材并结合所学知识,思考百家争鸣的背景有哪些?

1.经济方面:铁制农具和牛耕在农业生产上迅速推广,土地私有制产生,小农经济出现,为百家争鸣提供了坚实的物质基础。

2.政治方面:王室衰微;宗法分封制瓦解;政局动荡;新兴地主阶级崛起;各国国君爱惜人才,变法图强。

3.文化方面:私学兴起,文化下移,士人阶层崛起。

总之,春秋战国的社会大变革是推动思想大繁荣的根本原因。

春秋 孔子 老子

学派 儒家 道家

理想社会

政治主张

其他贡献

主张恢复等级森严的礼制社会

小国寡民

顺其自然,无为而治

“道”为万物本源;辩证法

朴素的唯物史观

教育思想:有教无类 教育举措:创办私学

整理《诗》、《书》、《礼》、

《易经》、《春秋》

“仁”、为政以德

四、春秋战国时期的思想大繁荣

战国 代表人物 主要思想

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子 (下层平民)

法家 商鞅、韩非 (新兴地主)

四、春秋战国时期的思想大繁荣

性善;仁政

性恶;隆礼重法

逍遥、自由

五行相生相胜

提倡节俭;兼爱、非攻;尚贤

主张法为工具;中央集权

是春秋战国社会经济发展、阶级关系变化在思想领域的反映;

是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动;

为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础;

成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

四、春秋战国时期的思想大繁荣——百家争鸣

春秋战国是中国历史上的大动荡、大发展、大变革时期,从奴隶社会向封建社会过渡,是重要的社会转型时期

大动荡:王室衰微,诸侯纷争

大发展:铁力牛耕,井田瓦解,

大变革:变法运动,专制集权,

大解放:百家争鸣,思想解放,

大交融:民族融合,华夏认同

西周 礼乐征伐自天子处 政治 礼乐征伐自皇帝出 秦朝

实行分封制和宗法制 中央集权雏形出现

实行贵族政治(世卿世禄制度) 实行官僚政治(任命制度)

石器助耕、集体耕作 经济 铁器牛耕、小农经济

公田(井田制 土地国有) 私田(土地私有为主)

工商食官(工商业国有) 工商业出现私营化

神学占主导,人文思想思想萌发 思想 百家争鸣 人文思想活跃民本

学在官府,贵族垄断教育 私学兴起,平民接受教育

▋华夏转型

春秋五霸,战国七雄,华夏认同;

经济发展,兼并战争,富国强兵;

商鞅变法,重农抑商,奖励军工;

土地私有,什伍连坐,县制推行;

儒家孔子,仁者爱人,推行“仁政”;

克己复礼,有教无类,整理六经;

道家老子,无为而治,朴素辩证;

社会变革,波澜壮阔,百家争鸣。

本课小节

第二课

诸侯纷争与变法运动

学习目标:

通过春秋战国时期的政治变动和经济发展,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说和“百家争鸣”的局面及其意义。

春秋初期图

战国形势图

平王东迁

BC476

东周

春秋

战国

田氏代齐,三家分晋

秦灭东周

统一六国

BC256

BC221

BC770

阶段划分

春秋列国形势图

战国形势图

①诸侯国的数量之变化,说明了什么?

②地图中新图例之变化,说明了什么?

①诸侯国数量减少

局部统一扩大

②新图例:长城

交流、冲突

民族交融

一、列国纷争与华夏认同(政治动荡与变化)

③北部民族数量之变化,说明了什么?

③北方部族数量减少

融入华夏

对比教材p9、p10两幅地图,说说从春秋到战国,政治、民族关系方面出现了怎样的变化?

一、列国纷争与华夏认同——春秋战国的社会大动荡

政治:

1、周王室衰微、礼崩乐坏,政局动荡

2、战国时期的诸侯国比春秋时期的要少,兼并加剧、局部统一;

3、战国时期修建了长城;

民族:

从春秋到战国,靠近中原地区的北戎、赤狄等民族消失了。民族交融、华夏认同进一步发展。

“微管仲,吾其披发左衽矣。”

----孔子 《论语·宪问》

“中夏礼服皆右衽”

----刘宝楠《论语正义》

在长期的共同生活中,中原地区经济文化成就突出,各国形成了一个共同的族群概念----华夏,以区别于四方的蛮夷地区。

4

《国语》中记载,孔子有弟子姓冉,名耕,字子牛

春秋穿有鼻环的牛尊

《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。

1

农业的发展

二、春秋战国时期经济大发展

铁质农具开始使用,牛耕得到推广

铁器

都江堰工程示意图

牛尊

农业

农业:冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂……

农业发展

提供原料、商品(提供原料)

工商业繁荣

部分人从农业生产中脱离(提供劳动力)

温饱满足,追求生活质量(提供市场)

二、春秋战国时期经济发展

11

冶铸业成就有铸铁柔化处理技术,比欧洲早两千年以上。

青铜冶铸方面发明了错金、错银、嵌红铜等新工艺。

手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。

“有买及卖也,各婴其价,小物不能名一钱者,勿婴”。

——《秦律·金布律》

二、春秋战国时期经济发展

手工业分工更加细密;货币流通更加广泛;出现了大批中心城市;富商大量出现。

工商业与城市

透过现象看本质

农业生产效率提高

铁犁牛耕

公田抛荒

私田开辟

私田实际私有

国家收入减少

井田瓦解私有确立

生产力

决定

生产关系

井田瓦解私有确立

经济基础

决定

上层建筑

奴隶和平民垦荒种地,得到土地所有权(自耕农)

奴隶主贵族阶级没落;新兴地主阶级崛起

奴隶主贵族分化、军功地主等大片土地所有者(新兴地主阶级)

受租于新兴地主阶级耕种土地的逃亡奴隶或破产农民(佃农)

结合教材P11-P12及所学知识思考:各国为什么要进行变法运动?

1.经济方面:铁制农具和牛耕在农业生产上迅速推广,土地私有制产生,小农经济出现,这是改革的根本原因。

2.政治方面:王室衰微;宗法分封制瓦解;政局动荡;新兴地主阶级崛起;各国国君爱惜人才,变法图强。

三、春秋战国时期的变法运动

3.文化方面:私学兴起,文化下移,士人阶层崛起;百家争鸣。

三、春秋战国时期的变法运动

郢

睢阳

临淄

咸阳

蓟

秦

楚

鲁

越

卫

韩

赵

魏

邯郸

郑

大梁

周

中山

洛邑

燕

齐

宋

河

水

渭

水

汉

水

淮

水

江

水

东周都城

诸侯国国都

诸侯国疆域

秦

楚

韩

赵

魏

燕

齐

乐毅改革

胡服骑射改革

邹忌改革

李悝变法

商鞅变法

申不害变法

吴起变法

战 国 七 雄 与 战 国 时 期 的 变 法

经济 ①重农抑商 奖励耕织 ②“废井田 开阡陌” 土地私有 ③强制大家庭拆散为个体小家庭 公田到私田

集体到个体

政治 ④军功受爵 ⑤什伍连坐 ⑥推行县制官员君主任免 分封制到郡县制

贵族制到官僚制

推动社会转型实现富国强兵

▋商鞅变法的内容(BC356-BC338)

积极影响:

商鞅变法顺应历史潮流,最为彻底,国富兵强

为百年后秦统一中国奠定了基础。

消极影响:

商鞅变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。

商鞅变法加重了广大人民所受剥削与压迫

▋商鞅变法的影响

四、春秋战国时期的思想大繁荣——百家争鸣

百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面。当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。百家争鸣是战国社会大变革在意识形态上的反映。

根据教材并结合所学知识,思考百家争鸣的背景有哪些?

稷下学宫(齐)

四、春秋战国时期的思想大繁荣——百家争鸣

根据教材并结合所学知识,思考百家争鸣的背景有哪些?

1.经济方面:铁制农具和牛耕在农业生产上迅速推广,土地私有制产生,小农经济出现,为百家争鸣提供了坚实的物质基础。

2.政治方面:王室衰微;宗法分封制瓦解;政局动荡;新兴地主阶级崛起;各国国君爱惜人才,变法图强。

3.文化方面:私学兴起,文化下移,士人阶层崛起。

总之,春秋战国的社会大变革是推动思想大繁荣的根本原因。

春秋 孔子 老子

学派 儒家 道家

理想社会

政治主张

其他贡献

主张恢复等级森严的礼制社会

小国寡民

顺其自然,无为而治

“道”为万物本源;辩证法

朴素的唯物史观

教育思想:有教无类 教育举措:创办私学

整理《诗》、《书》、《礼》、

《易经》、《春秋》

“仁”、为政以德

四、春秋战国时期的思想大繁荣

战国 代表人物 主要思想

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子 (下层平民)

法家 商鞅、韩非 (新兴地主)

四、春秋战国时期的思想大繁荣

性善;仁政

性恶;隆礼重法

逍遥、自由

五行相生相胜

提倡节俭;兼爱、非攻;尚贤

主张法为工具;中央集权

是春秋战国社会经济发展、阶级关系变化在思想领域的反映;

是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动;

为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础;

成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

四、春秋战国时期的思想大繁荣——百家争鸣

春秋战国是中国历史上的大动荡、大发展、大变革时期,从奴隶社会向封建社会过渡,是重要的社会转型时期

大动荡:王室衰微,诸侯纷争

大发展:铁力牛耕,井田瓦解,

大变革:变法运动,专制集权,

大解放:百家争鸣,思想解放,

大交融:民族融合,华夏认同

西周 礼乐征伐自天子处 政治 礼乐征伐自皇帝出 秦朝

实行分封制和宗法制 中央集权雏形出现

实行贵族政治(世卿世禄制度) 实行官僚政治(任命制度)

石器助耕、集体耕作 经济 铁器牛耕、小农经济

公田(井田制 土地国有) 私田(土地私有为主)

工商食官(工商业国有) 工商业出现私营化

神学占主导,人文思想思想萌发 思想 百家争鸣 人文思想活跃民本

学在官府,贵族垄断教育 私学兴起,平民接受教育

▋华夏转型

春秋五霸,战国七雄,华夏认同;

经济发展,兼并战争,富国强兵;

商鞅变法,重农抑商,奖励军工;

土地私有,什伍连坐,县制推行;

儒家孔子,仁者爱人,推行“仁政”;

克己复礼,有教无类,整理六经;

道家老子,无为而治,朴素辩证;

社会变革,波澜壮阔,百家争鸣。

本课小节

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进