第二单元 中古时期的世界 课件(共30张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要下一轮复习

文档属性

| 名称 | 第二单元 中古时期的世界 课件(共30张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要下一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 22:42:03 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第二单元 中古时期的世界

【课程标准】

通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各文明地区的多元面貌。

什么是中古时期?

世界历史上的5—14.15世纪一般称为“中古时期”。即从476年西罗马帝国灭亡到14、15世纪文艺复兴运动和探索时代)兴起。

主题一、封建和信仰时代下的欧洲

(第3课 中古时期的欧洲)

资本主义萌芽出现,地理大发现,资产阶级思想文化运动兴起,欧洲开始向近代社会过渡。

欧洲开始进入封建社会

中古骑士制度

1、中世纪概念:

西罗马帝国灭亡(476年),欧洲开始进入封建社会

文艺复兴和大航海时代(14-15世纪),欧洲开始向近代社会过渡

材料 什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”(或荷马时代)。 ——钱乘旦《西方那块土》

思考:“光辉灿烂的古代”主要指什么?“光芒四射的现代”又主要指什么?

欧洲中世纪真的是“一个没有光明,一切都停滞落后的时代”吗?

辉煌的古希腊罗马文化;

欧洲崛起;

不是;继承了古希腊罗马的哲学、法律、科学知识传统;

探究1

史料2:“我的附庸的附庸不是我的附庸”;

2、中古欧洲政治经济特点:封君封臣制度和庄园农奴制度

史料1: 封君和封臣的关系和封土封授相结合,随着封土成为世袭领地,君臣关系也就代代相传。但是封君封臣关系是私法关系,不具备行政系统上下级之间的统治与服从的关系,因此封君与封臣的封臣是没有关系的,因而14世纪法国的原则即“我的封臣的封臣,不是我的封臣”。 ——马克垚《西欧封建经济形态研究》

(1)根据史料并结合所学知识说明封君与封臣之间的特点及欧洲中世纪的政治特点;

(1)以土地为纽带;层层分封、具有契约关系;

不可越级管理,后形成封建割据;

史料3:科尔比修道院不仅有普通耕地,还有专门的菜园,葡萄园、鱼池。它种植各种蔬菜,水果,甚至还有专门种植药用植物的园子。科尔比还有大规模的畜牧业,饲养鹅和母鸡,为了加工制作各种食品及生活用品,……还有多种手工业工人。——《西欧封建经济形态研究》

(2)根据史料指出欧洲中世纪经济的特点;

(2)自成体系;大量使用农奴劳动;

探究2

一、西欧封建社会(中古前期5世纪——11世纪)

西欧封建社会的主要特征:

(一)封君封臣制度(封建等级制、采邑分封制度):

封君封臣制度(政治)、庄园与农奴制度(经济)

(1)背景:封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,8世纪后逐渐与封土联系在一起。

(3)关系:封君与封臣形成隶属关系(封建等级制度) / 权利与义务关系

(2)内容:地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。授予土地者为封君,领取土地者为封臣。封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的司法、行政和经济等各种权力。

信仰时代--基督教文明(思想文化)

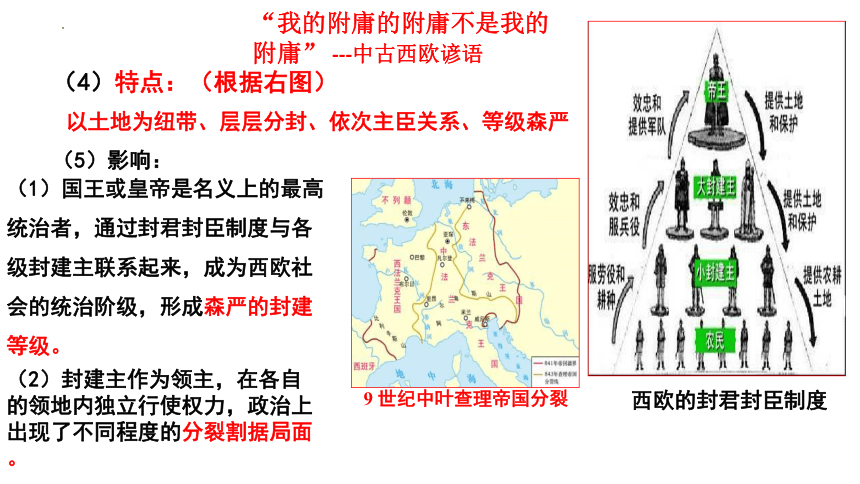

(4)特点:(根据右图)

以土地为纽带、层层分封、依次主臣关系、等级森严

(5)影响:

(1)国王或皇帝是名义上的最高统治者,通过封君封臣制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级,形成森严的封建等级。

9 世纪中叶查理帝国分裂

西欧的封君封臣制度

“我的附庸的附庸不是我的附庸” ---中古西欧谚语

(2)封建主作为领主,在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面。

西欧封建庄园

1.封君封臣制度

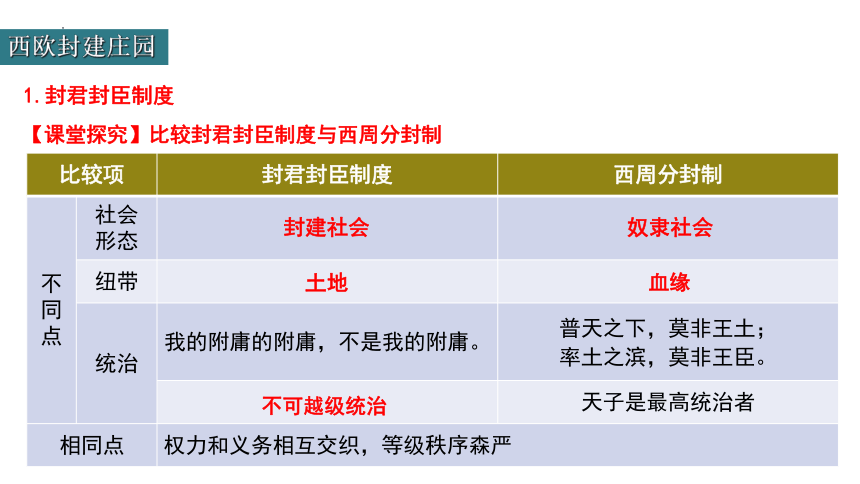

【课堂探究】比较封君封臣制度与西周分封制

比较项 封君封臣制度 西周分封制

不同点 社会 形态

纽带

统治 我的附庸的附庸,不是我的附庸。 普天之下,莫非王土;

率土之滨,莫非王臣。

天子是最高统治者

相同点 权力和义务相互交织,等级秩序森严

土地

血缘

不可越级统治

封建社会

奴隶社会

西欧封建庄园

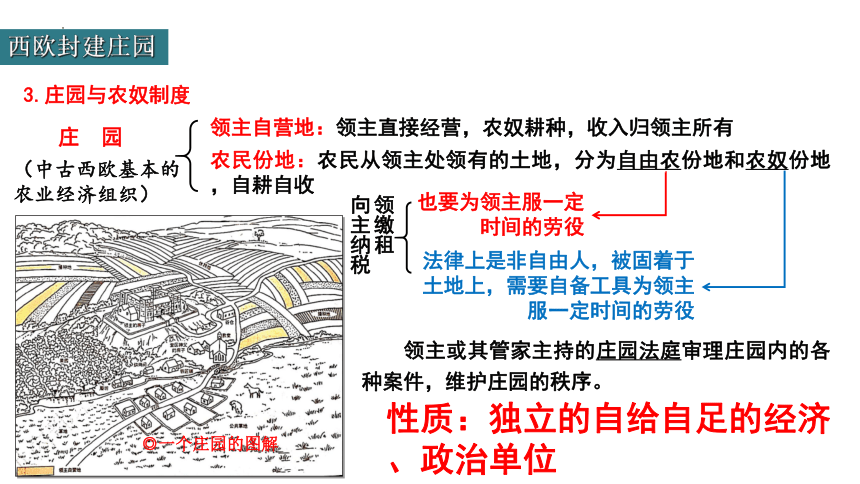

3.庄园与农奴制度

庄 园

(中古西欧基本的农业经济组织)

领主自营地:领主直接经营,农奴耕种,收入归领主所有

农民份地:农民从领主处领有的土地,分为自由农份地和农奴份地,自耕自收

也要为领主服一定时间的劳役

法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役

领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序。

◎一个庄园的图解

向领主缴纳租税

性质:独立的自给自足的经济、政治单位

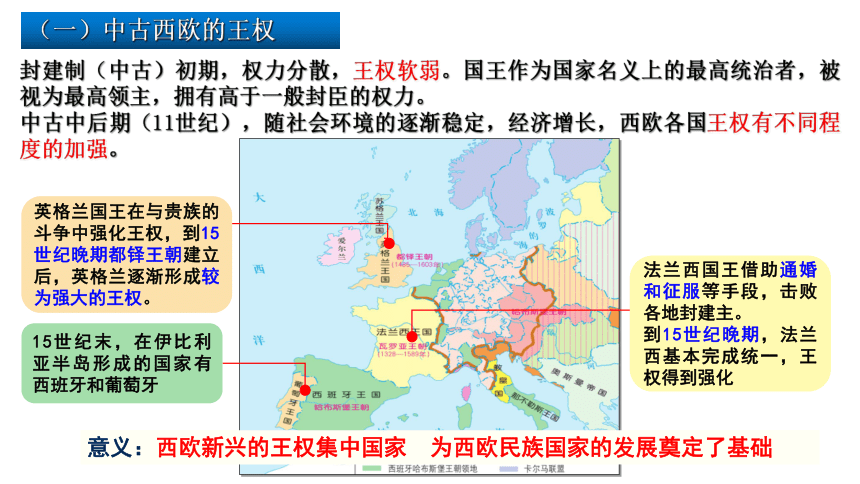

法兰西国王借助通婚和征服等手段,击败各地封建主。

到15世纪晚期,法兰西基本完成统一,王权得到强化

英格兰国王在与贵族的斗争中强化王权,到15世纪晚期都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权。

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

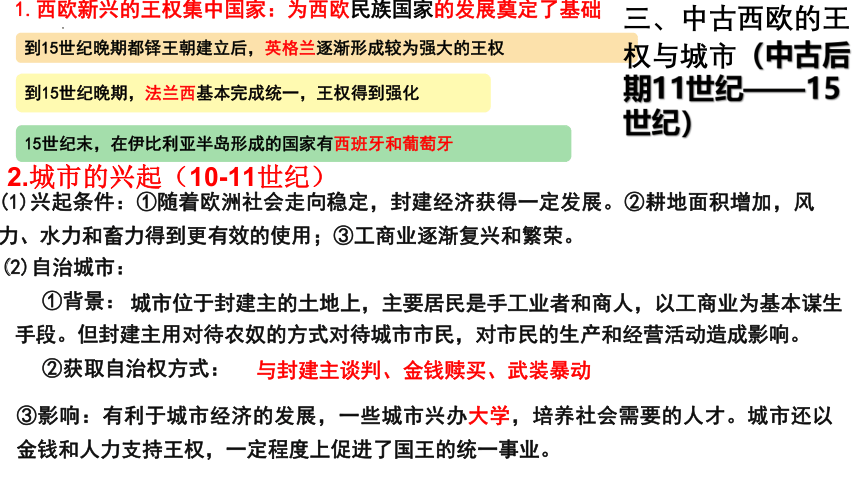

(一)中古西欧的王权

封建制(中古)初期,权力分散,王权软弱。国王作为国家名义上的最高统治者,被视为最高领主,拥有高于一般封臣的权力。

中古中后期(11世纪),随社会环境的逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。

意义:西欧新兴的王权集中国家 为西欧民族国家的发展奠定了基础

1.西欧新兴的王权集中国家:为西欧民族国家的发展奠定了基础

到15世纪晚期,法兰西基本完成统一,王权得到强化

到15世纪晚期都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

(1)兴起条件:①随着欧洲社会走向稳定,封建经济获得一定发展。②耕地面积增加,风力、水力和畜力得到更有效的使用;③工商业逐渐复兴和繁荣。

(2)自治城市:

①背景:

②获取自治权方式:

城市位于封建主的土地上,主要居民是手工业者和商人,以工商业为基本谋生手段。但封建主用对待农奴的方式对待城市市民,对市民的生产和经营活动造成影响。

与封建主谈判、金钱赎买、武装暴动

③影响:有利于城市经济的发展,一些城市兴办大学,培养社会需要的人才。城市还以金钱和人力支持王权,一定程度上促进了国王的统一事业。

2.城市的兴起(10-11世纪)

三、中古西欧的王权与城市(中古后期11世纪——15世纪)

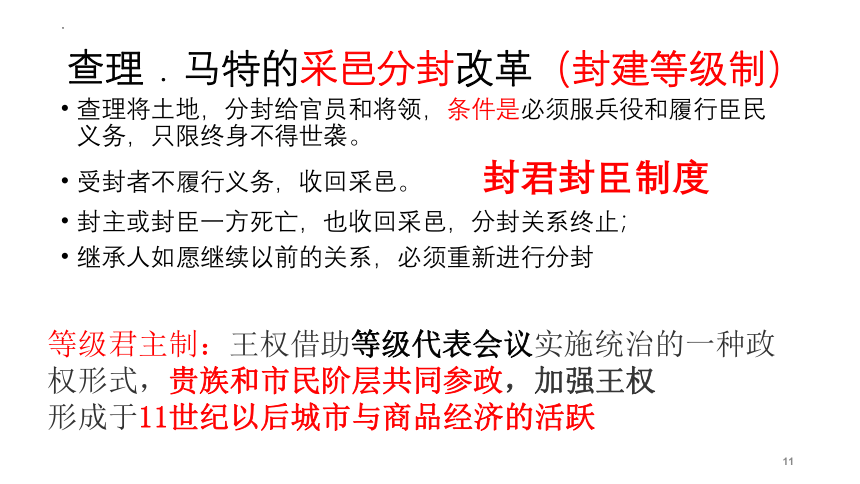

查理.马特的采邑分封改革(封建等级制)

查理将土地,分封给官员和将领,条件是必须服兵役和履行臣民义务,只限终身不得世袭。

受封者不履行义务,收回采邑。 封君封臣制度

封主或封臣一方死亡,也收回采邑,分封关系终止;

继承人如愿继续以前的关系,必须重新进行分封

11

等级君主制:王权借助等级代表会议实施统治的一种政权形式,贵族和市民阶层共同参政,加强王权

形成于11世纪以后城市与商品经济的活跃

12

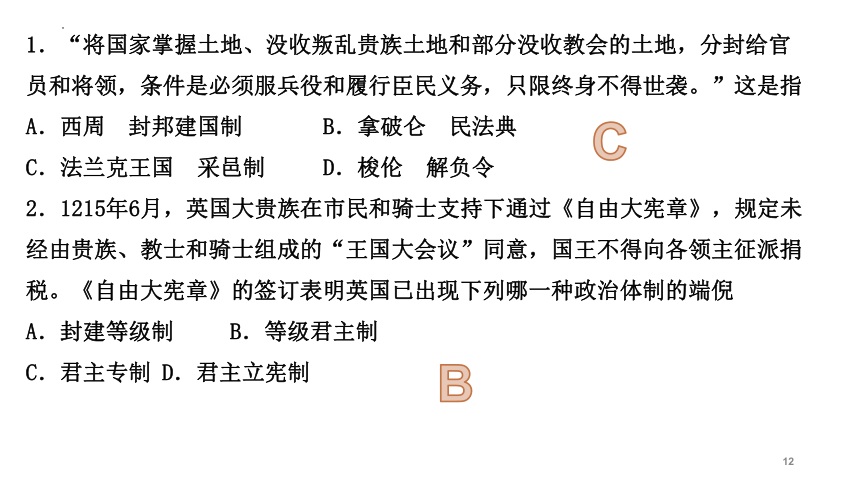

1.“将国家掌握土地、没收叛乱贵族土地和部分没收教会的土地,分封给官员和将领,条件是必须服兵役和履行臣民义务,只限终身不得世袭。”这是指

A.西周 封邦建国制 B.拿破仑 民法典

C.法兰克王国 采邑制 D.梭伦 解负令

2.1215年6月,英国大贵族在市民和骑士支持下通过《自由大宪章》,规定未经由贵族、教士和骑士组成的“王国大会议”同意,国王不得向各领主征派捐税。《自由大宪章》的签订表明英国已出现下列哪一种政治体制的端倪

A.封建等级制 B.等级君主制

C.君主专制 D.君主立宪制

C

B

三、中古西欧的王权与城市(中古后期11世纪——15世纪)

随着西欧封建制度的发展,十一世纪的欧洲社会政治经济形势趋于稳定,使得西欧封建社会出现了许多新变化,在多方面获得进步……当西欧封建制趋于完型时,内部已经孕育了新的因素。正如布罗代尔说:“11、12世纪的西欧已经进入它的青春期”。

探究:归纳十一世纪以来中古西欧的新的因素?

政治:王权的加强,趋向等级代表制

经济:商品经济发展,城市兴起、自治和市民阶层壮大

文化:教会权威走向衰弱,新思想萌发

(一).拜占庭

2.《罗马民法大全》的构成

《查士丁尼法典》

《法学汇纂》

《法理概要》

《新法典》

︽罗马民法大全︾

三、拜占庭

关于罗马法:

1.市民法(公民法)

2.万民法

民族国家特有的法

全人类共有的法律

1453年

拜占庭首都君士坦丁堡被攻陷,帝国灭亡

俄罗斯(东欧)

1、9世纪发迹于基辅罗斯;13世纪被蒙古征服;16世纪初建立起以莫斯科为中心的统一国家;1547年伊凡四世加冕并改革:改组中央机关,镇压大贵族;17世纪末成为地跨亚欧的大帝国

探究3

材料1: 拜占庭在宗教上承袭基督教,在文化上承袭古希腊,而它的政府结构则大致源于罗马。 ——美 本内特《欧洲中世纪史》

材料2:皇帝的威严、光荣不但依靠兵器,而且须用法律来巩固。这样,无论在战时或平时,总是可以将国家治理得很好。” ---《查士丁尼法典》序言

根据材料并结合所学,分析拜占庭帝国的特点。

政治上延续罗马帝国的专制;依法治国,法律成熟;

经济上工商业发达;

文化上承袭基督教正统,独具一格;

一、近代西方法律制度的渊源及发展

1.渊源——《罗马法》

(1)《十二铜表法》

①颁布的目的:为了缓和平民和贵族的矛盾

②概况:公元前450年,罗马共和国颁布《十二铜表法》

③地位:古罗马的第一部成文法。也始终是其基本法。

④积极性:贵族受限,平民利益得到保护

问题2:阅读下列材料

第3、第8表 债权人可将无力偿还的债务人,交付法庭判决,直到将其戴上足枷、手铐,甚至杀死或卖之为奴。

第8表 凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也需受到同样的伤害。不过,如有人打断自由人的骨头,他须偿付300阿司罚金;如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减。

第11表 禁止贵族与平民通婚。

——摘编自《十二铜表法》

你认为,这些法律体现《十二铜表法》有怎样的问题?

①维护奴隶主贵族的利益

②保留了一些比较野蛮习惯法

(同态复仇)

拓展:罗马法

①《十二铜表法》是古罗马第一部成文法典,也是第一部可以按律量刑的法,是古罗马固有习惯法的汇编。《十二铜表法》被认为是罗马法的主要渊源。

②查士丁尼法典(《民法大全》)的问世,标志着罗马法已发展到最发达、最完备阶段。

德国法学家耶林说:"罗马三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是其中最为和平、最为持久的征服。"

19

阿拉伯帝国 奥斯曼帝国

区 域

侵略扩张

定 都

建立帝国

统治措施

政治体制

对外来文化的态度

阿拉伯半岛

先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

先以麦地那为都城,后都城为巴格达

8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

小亚细亚

逐步征服小亚细亚、巴尔干和东南欧部分地区

16世纪后期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为首都

最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助

最高统治者苏丹既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者

政教合一

政教合一

交流、吸收和融合的方式,是东西方文化交流的桥梁

控制亚欧商路,对过往商旅强征苛捐杂税,破坏地中海地区原来的商业秩序和环境,阻碍了东西方文化的传播与交流

印度数字,中国的造纸术、罗盘针、火药

探究5

材料1:阿拉伯人被誉为“东西方文明交流的使者”。中国的指南针、造纸术、火药和火药武器等都是经阿拉伯人的手传入欧洲的;印度的糖、稻米、棉花等也是经阿拉伯人传入欧洲的。再如阿拉伯数字是由古印度人发明的,阿拉伯人学会以后,加以改造,并于12世纪传入欧洲,对世界文化的传播与交流做出了重大贡献。 ——张帅《阿拉伯文明的起落》

(1)根据材料1,指出阿拉伯帝国对世界文化的贡献。

材料2:它以东罗马帝国的继承人自居,它的君主苏丹继承了东罗马帝国的文化及伊斯兰文化,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久,它是15到19世纪唯一能挑战欧洲国家的伊斯兰势力。

(2)材料2中的“它”指哪个国家?写出你的判断依据并指出这个国家在当时所起的作用。

(1)阿拉伯:东西方文化交流的桥梁;

(2)奥斯曼帝国:依据“东罗马帝国的继承人自居”,在东罗马的基础上建立的是奥斯曼土耳其帝国;阻断东西交通;

03

南亚与东亚国家

1.中古时期的印度(南亚次大陆)

(1)笈多帝国

①笈多帝国的统治:政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

②印度教的兴起:笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)得里苏丹国(政教合一)

①建立:11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立得利苏丹国,以伊斯兰教为国教。

②统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

材料3:有中国学者评述说:“日本模仿盛唐制度而不取道教;抄袭我国典章而不用宦官;效法宋明社会礼俗而不学缠足。殊不失为明智。”

(3)据材料指出日本文化的特点;

(3)深受中国文化影响;但并没有全盘接受,而是有选择性地吸收中国文化,形成自己的特色(别具洞天);

2.中古时期的日本

(1)大化改新:646年,孝德天皇进行大化改新。政治上建立了中央集权的天皇制封建国家。经济上以天皇名义将所有土地收归国有,分给农户耕种

(2)幕府时代的到来

①背景:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。

庄园经济的形成:新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

武士集团的形成:贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集权的重要性日益增强

②形成:12世纪末,镰仓幕府的建立。

幕府从朝廷获得镇压叛乱、征收赋税等权利。

以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

③结束:德川幕府——日本最后一个幕府

面对世界格局,意图以锁国政策加强统治,抵御外来影响。

03

南亚与东亚国家

3.中古时期的朝鲜

7世纪末

10世纪初

16世纪末

14世纪末

新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐朝制度

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

政治 中央设三省六部,将地方划分为十道;引入科举考试选拔官员

经济 推行土地国有

文化 中国的儒家经典和辞章之学广为传播

古代非洲文明

区域 国家 时间 特征

东非 阿克苏姆 公元前后兴起,4世纪进入鼎盛时期 信仰基督教;从事农牧业;国际贸易兴旺

桑给巴尔、蒙巴萨和摩加迪沙等 10-15世纪 广泛使用奴隶,经济上以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,对外贸易发达,城市繁荣

西非 加纳、马里和桑海 8-15世纪 城市和文化相当繁荣;中央集权;对外贸易发达;鼓励文化发展

南非 津巴布韦 11世纪末建立,14-15世纪进入鼎盛时期 石头城

古代美洲文明

区域 文明 时间 成就

中美 玛雅文明 15世纪中期衰落 以种植玉米为主的农业;城市国家;

氏族首领、贵族、急死构成统治阶级,一般氏族为平民;城市建筑精美,祭祀的金字塔庙宇;精美的陶器;独特的文字;复杂的历法纪年;采用20进位制,知道“零”的概念

阿兹特克文明 14世纪兴起,16世纪进入鼎盛时期 上层阶级垄断官职,掌握军队;被征服者由原来的部落首领管理;经济基础是农业,发明“浮动园地”

南美 印加文明 12世纪建立,13世纪逐渐崛起,15世纪末16世纪初发展到鼎盛时期 统治机构完善(中央、地方);完善的道路系统

9.(2021·全国联考)材料一 (中古时期的欧洲社会)存在一个带有军事性质的领主附庸集团…它与同样带有军事色彩的领主、农奴制度相结合,形成一种特殊的贵族等级制度;教会开始拥有精神方面的领导权,掌握世俗的伦理和信仰。 ——据马克垚《世界文明史》(上)

材料二 对许多人来说,中世纪就是“黑暗时代”。由于种种原因,对中世纪的这种不公道的观点持续了整整500年。无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。——(美)朱迪斯·M·本内特等《欧洲中世纪史》

材料三 在一个庞大的封建农村社会旁边,就站立起了一个弱小的市民社会,这个社会虽然弱小,却充满了生机,它是在封建社会主流体制外不断发展的,形成了价值标准,创造了新的文化,正是从这个体制外的力量中,孕育出早期的资本主义社会。 ——钱乘旦《现代文明的起源和演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中古时期西欧社会的基本特征。(6分)

(2)依据材料二概括作者对欧洲中世纪所持的观点,结合材料三及所学知识对该观点加以阐释。(10分)

(1)特征:政治:实行封君封臣制度(贵族等级);经济:盛行庄园与农奴制度;思想文化:基督教垄断文化。

(2)观点:欧洲的中世纪时一个充满变化的时代。

阐释:城市:城市自治权的萌发、商品经济的发展;教育:大学的发展;社会结构:市民阶级壮大;政治势力:专制王权的强大;法律成熟;时代:推动了欧洲由封建社会向近代资本主义社会的过渡。

1519年,法兰西斯一世同罗马教皇利奥十世签订了《波伦亚条约》。根据这个条约,国王有权任命教会的高级教职,有权向圣职界征税。1539年,法兰西斯一世下令国家法令使用法语,不得使用教会惯用的拉丁文。上述举措( )

A.引发了基督教改革运动

B.导致封君封臣制度进一步强化

C.有利于民族国家的形成

D.基本解决了王权与教权之争

C

(2020·创编)以下不属于阿拉伯人的文化成就的是( )

A.广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典作品

B.将中国的造纸术传入欧洲

C.将印度的数字传入欧洲

D.将欧洲的科学知识传入中国

D

第二单元 中古时期的世界

【课程标准】

通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各文明地区的多元面貌。

什么是中古时期?

世界历史上的5—14.15世纪一般称为“中古时期”。即从476年西罗马帝国灭亡到14、15世纪文艺复兴运动和探索时代)兴起。

主题一、封建和信仰时代下的欧洲

(第3课 中古时期的欧洲)

资本主义萌芽出现,地理大发现,资产阶级思想文化运动兴起,欧洲开始向近代社会过渡。

欧洲开始进入封建社会

中古骑士制度

1、中世纪概念:

西罗马帝国灭亡(476年),欧洲开始进入封建社会

文艺复兴和大航海时代(14-15世纪),欧洲开始向近代社会过渡

材料 什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”(或荷马时代)。 ——钱乘旦《西方那块土》

思考:“光辉灿烂的古代”主要指什么?“光芒四射的现代”又主要指什么?

欧洲中世纪真的是“一个没有光明,一切都停滞落后的时代”吗?

辉煌的古希腊罗马文化;

欧洲崛起;

不是;继承了古希腊罗马的哲学、法律、科学知识传统;

探究1

史料2:“我的附庸的附庸不是我的附庸”;

2、中古欧洲政治经济特点:封君封臣制度和庄园农奴制度

史料1: 封君和封臣的关系和封土封授相结合,随着封土成为世袭领地,君臣关系也就代代相传。但是封君封臣关系是私法关系,不具备行政系统上下级之间的统治与服从的关系,因此封君与封臣的封臣是没有关系的,因而14世纪法国的原则即“我的封臣的封臣,不是我的封臣”。 ——马克垚《西欧封建经济形态研究》

(1)根据史料并结合所学知识说明封君与封臣之间的特点及欧洲中世纪的政治特点;

(1)以土地为纽带;层层分封、具有契约关系;

不可越级管理,后形成封建割据;

史料3:科尔比修道院不仅有普通耕地,还有专门的菜园,葡萄园、鱼池。它种植各种蔬菜,水果,甚至还有专门种植药用植物的园子。科尔比还有大规模的畜牧业,饲养鹅和母鸡,为了加工制作各种食品及生活用品,……还有多种手工业工人。——《西欧封建经济形态研究》

(2)根据史料指出欧洲中世纪经济的特点;

(2)自成体系;大量使用农奴劳动;

探究2

一、西欧封建社会(中古前期5世纪——11世纪)

西欧封建社会的主要特征:

(一)封君封臣制度(封建等级制、采邑分封制度):

封君封臣制度(政治)、庄园与农奴制度(经济)

(1)背景:封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,8世纪后逐渐与封土联系在一起。

(3)关系:封君与封臣形成隶属关系(封建等级制度) / 权利与义务关系

(2)内容:地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。授予土地者为封君,领取土地者为封臣。封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的司法、行政和经济等各种权力。

信仰时代--基督教文明(思想文化)

(4)特点:(根据右图)

以土地为纽带、层层分封、依次主臣关系、等级森严

(5)影响:

(1)国王或皇帝是名义上的最高统治者,通过封君封臣制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级,形成森严的封建等级。

9 世纪中叶查理帝国分裂

西欧的封君封臣制度

“我的附庸的附庸不是我的附庸” ---中古西欧谚语

(2)封建主作为领主,在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面。

西欧封建庄园

1.封君封臣制度

【课堂探究】比较封君封臣制度与西周分封制

比较项 封君封臣制度 西周分封制

不同点 社会 形态

纽带

统治 我的附庸的附庸,不是我的附庸。 普天之下,莫非王土;

率土之滨,莫非王臣。

天子是最高统治者

相同点 权力和义务相互交织,等级秩序森严

土地

血缘

不可越级统治

封建社会

奴隶社会

西欧封建庄园

3.庄园与农奴制度

庄 园

(中古西欧基本的农业经济组织)

领主自营地:领主直接经营,农奴耕种,收入归领主所有

农民份地:农民从领主处领有的土地,分为自由农份地和农奴份地,自耕自收

也要为领主服一定时间的劳役

法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役

领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序。

◎一个庄园的图解

向领主缴纳租税

性质:独立的自给自足的经济、政治单位

法兰西国王借助通婚和征服等手段,击败各地封建主。

到15世纪晚期,法兰西基本完成统一,王权得到强化

英格兰国王在与贵族的斗争中强化王权,到15世纪晚期都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权。

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

(一)中古西欧的王权

封建制(中古)初期,权力分散,王权软弱。国王作为国家名义上的最高统治者,被视为最高领主,拥有高于一般封臣的权力。

中古中后期(11世纪),随社会环境的逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。

意义:西欧新兴的王权集中国家 为西欧民族国家的发展奠定了基础

1.西欧新兴的王权集中国家:为西欧民族国家的发展奠定了基础

到15世纪晚期,法兰西基本完成统一,王权得到强化

到15世纪晚期都铎王朝建立后,英格兰逐渐形成较为强大的王权

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

(1)兴起条件:①随着欧洲社会走向稳定,封建经济获得一定发展。②耕地面积增加,风力、水力和畜力得到更有效的使用;③工商业逐渐复兴和繁荣。

(2)自治城市:

①背景:

②获取自治权方式:

城市位于封建主的土地上,主要居民是手工业者和商人,以工商业为基本谋生手段。但封建主用对待农奴的方式对待城市市民,对市民的生产和经营活动造成影响。

与封建主谈判、金钱赎买、武装暴动

③影响:有利于城市经济的发展,一些城市兴办大学,培养社会需要的人才。城市还以金钱和人力支持王权,一定程度上促进了国王的统一事业。

2.城市的兴起(10-11世纪)

三、中古西欧的王权与城市(中古后期11世纪——15世纪)

查理.马特的采邑分封改革(封建等级制)

查理将土地,分封给官员和将领,条件是必须服兵役和履行臣民义务,只限终身不得世袭。

受封者不履行义务,收回采邑。 封君封臣制度

封主或封臣一方死亡,也收回采邑,分封关系终止;

继承人如愿继续以前的关系,必须重新进行分封

11

等级君主制:王权借助等级代表会议实施统治的一种政权形式,贵族和市民阶层共同参政,加强王权

形成于11世纪以后城市与商品经济的活跃

12

1.“将国家掌握土地、没收叛乱贵族土地和部分没收教会的土地,分封给官员和将领,条件是必须服兵役和履行臣民义务,只限终身不得世袭。”这是指

A.西周 封邦建国制 B.拿破仑 民法典

C.法兰克王国 采邑制 D.梭伦 解负令

2.1215年6月,英国大贵族在市民和骑士支持下通过《自由大宪章》,规定未经由贵族、教士和骑士组成的“王国大会议”同意,国王不得向各领主征派捐税。《自由大宪章》的签订表明英国已出现下列哪一种政治体制的端倪

A.封建等级制 B.等级君主制

C.君主专制 D.君主立宪制

C

B

三、中古西欧的王权与城市(中古后期11世纪——15世纪)

随着西欧封建制度的发展,十一世纪的欧洲社会政治经济形势趋于稳定,使得西欧封建社会出现了许多新变化,在多方面获得进步……当西欧封建制趋于完型时,内部已经孕育了新的因素。正如布罗代尔说:“11、12世纪的西欧已经进入它的青春期”。

探究:归纳十一世纪以来中古西欧的新的因素?

政治:王权的加强,趋向等级代表制

经济:商品经济发展,城市兴起、自治和市民阶层壮大

文化:教会权威走向衰弱,新思想萌发

(一).拜占庭

2.《罗马民法大全》的构成

《查士丁尼法典》

《法学汇纂》

《法理概要》

《新法典》

︽罗马民法大全︾

三、拜占庭

关于罗马法:

1.市民法(公民法)

2.万民法

民族国家特有的法

全人类共有的法律

1453年

拜占庭首都君士坦丁堡被攻陷,帝国灭亡

俄罗斯(东欧)

1、9世纪发迹于基辅罗斯;13世纪被蒙古征服;16世纪初建立起以莫斯科为中心的统一国家;1547年伊凡四世加冕并改革:改组中央机关,镇压大贵族;17世纪末成为地跨亚欧的大帝国

探究3

材料1: 拜占庭在宗教上承袭基督教,在文化上承袭古希腊,而它的政府结构则大致源于罗马。 ——美 本内特《欧洲中世纪史》

材料2:皇帝的威严、光荣不但依靠兵器,而且须用法律来巩固。这样,无论在战时或平时,总是可以将国家治理得很好。” ---《查士丁尼法典》序言

根据材料并结合所学,分析拜占庭帝国的特点。

政治上延续罗马帝国的专制;依法治国,法律成熟;

经济上工商业发达;

文化上承袭基督教正统,独具一格;

一、近代西方法律制度的渊源及发展

1.渊源——《罗马法》

(1)《十二铜表法》

①颁布的目的:为了缓和平民和贵族的矛盾

②概况:公元前450年,罗马共和国颁布《十二铜表法》

③地位:古罗马的第一部成文法。也始终是其基本法。

④积极性:贵族受限,平民利益得到保护

问题2:阅读下列材料

第3、第8表 债权人可将无力偿还的债务人,交付法庭判决,直到将其戴上足枷、手铐,甚至杀死或卖之为奴。

第8表 凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也需受到同样的伤害。不过,如有人打断自由人的骨头,他须偿付300阿司罚金;如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减。

第11表 禁止贵族与平民通婚。

——摘编自《十二铜表法》

你认为,这些法律体现《十二铜表法》有怎样的问题?

①维护奴隶主贵族的利益

②保留了一些比较野蛮习惯法

(同态复仇)

拓展:罗马法

①《十二铜表法》是古罗马第一部成文法典,也是第一部可以按律量刑的法,是古罗马固有习惯法的汇编。《十二铜表法》被认为是罗马法的主要渊源。

②查士丁尼法典(《民法大全》)的问世,标志着罗马法已发展到最发达、最完备阶段。

德国法学家耶林说:"罗马三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是其中最为和平、最为持久的征服。"

19

阿拉伯帝国 奥斯曼帝国

区 域

侵略扩张

定 都

建立帝国

统治措施

政治体制

对外来文化的态度

阿拉伯半岛

先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

先以麦地那为都城,后都城为巴格达

8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

小亚细亚

逐步征服小亚细亚、巴尔干和东南欧部分地区

16世纪后期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为首都

最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助

最高统治者苏丹既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者

政教合一

政教合一

交流、吸收和融合的方式,是东西方文化交流的桥梁

控制亚欧商路,对过往商旅强征苛捐杂税,破坏地中海地区原来的商业秩序和环境,阻碍了东西方文化的传播与交流

印度数字,中国的造纸术、罗盘针、火药

探究5

材料1:阿拉伯人被誉为“东西方文明交流的使者”。中国的指南针、造纸术、火药和火药武器等都是经阿拉伯人的手传入欧洲的;印度的糖、稻米、棉花等也是经阿拉伯人传入欧洲的。再如阿拉伯数字是由古印度人发明的,阿拉伯人学会以后,加以改造,并于12世纪传入欧洲,对世界文化的传播与交流做出了重大贡献。 ——张帅《阿拉伯文明的起落》

(1)根据材料1,指出阿拉伯帝国对世界文化的贡献。

材料2:它以东罗马帝国的继承人自居,它的君主苏丹继承了东罗马帝国的文化及伊斯兰文化,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久,它是15到19世纪唯一能挑战欧洲国家的伊斯兰势力。

(2)材料2中的“它”指哪个国家?写出你的判断依据并指出这个国家在当时所起的作用。

(1)阿拉伯:东西方文化交流的桥梁;

(2)奥斯曼帝国:依据“东罗马帝国的继承人自居”,在东罗马的基础上建立的是奥斯曼土耳其帝国;阻断东西交通;

03

南亚与东亚国家

1.中古时期的印度(南亚次大陆)

(1)笈多帝国

①笈多帝国的统治:政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

②印度教的兴起:笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)得里苏丹国(政教合一)

①建立:11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立得利苏丹国,以伊斯兰教为国教。

②统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

材料3:有中国学者评述说:“日本模仿盛唐制度而不取道教;抄袭我国典章而不用宦官;效法宋明社会礼俗而不学缠足。殊不失为明智。”

(3)据材料指出日本文化的特点;

(3)深受中国文化影响;但并没有全盘接受,而是有选择性地吸收中国文化,形成自己的特色(别具洞天);

2.中古时期的日本

(1)大化改新:646年,孝德天皇进行大化改新。政治上建立了中央集权的天皇制封建国家。经济上以天皇名义将所有土地收归国有,分给农户耕种

(2)幕府时代的到来

①背景:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。

庄园经济的形成:新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

武士集团的形成:贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集权的重要性日益增强

②形成:12世纪末,镰仓幕府的建立。

幕府从朝廷获得镇压叛乱、征收赋税等权利。

以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

③结束:德川幕府——日本最后一个幕府

面对世界格局,意图以锁国政策加强统治,抵御外来影响。

03

南亚与东亚国家

3.中古时期的朝鲜

7世纪末

10世纪初

16世纪末

14世纪末

新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐朝制度

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

政治 中央设三省六部,将地方划分为十道;引入科举考试选拔官员

经济 推行土地国有

文化 中国的儒家经典和辞章之学广为传播

古代非洲文明

区域 国家 时间 特征

东非 阿克苏姆 公元前后兴起,4世纪进入鼎盛时期 信仰基督教;从事农牧业;国际贸易兴旺

桑给巴尔、蒙巴萨和摩加迪沙等 10-15世纪 广泛使用奴隶,经济上以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,对外贸易发达,城市繁荣

西非 加纳、马里和桑海 8-15世纪 城市和文化相当繁荣;中央集权;对外贸易发达;鼓励文化发展

南非 津巴布韦 11世纪末建立,14-15世纪进入鼎盛时期 石头城

古代美洲文明

区域 文明 时间 成就

中美 玛雅文明 15世纪中期衰落 以种植玉米为主的农业;城市国家;

氏族首领、贵族、急死构成统治阶级,一般氏族为平民;城市建筑精美,祭祀的金字塔庙宇;精美的陶器;独特的文字;复杂的历法纪年;采用20进位制,知道“零”的概念

阿兹特克文明 14世纪兴起,16世纪进入鼎盛时期 上层阶级垄断官职,掌握军队;被征服者由原来的部落首领管理;经济基础是农业,发明“浮动园地”

南美 印加文明 12世纪建立,13世纪逐渐崛起,15世纪末16世纪初发展到鼎盛时期 统治机构完善(中央、地方);完善的道路系统

9.(2021·全国联考)材料一 (中古时期的欧洲社会)存在一个带有军事性质的领主附庸集团…它与同样带有军事色彩的领主、农奴制度相结合,形成一种特殊的贵族等级制度;教会开始拥有精神方面的领导权,掌握世俗的伦理和信仰。 ——据马克垚《世界文明史》(上)

材料二 对许多人来说,中世纪就是“黑暗时代”。由于种种原因,对中世纪的这种不公道的观点持续了整整500年。无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。——(美)朱迪斯·M·本内特等《欧洲中世纪史》

材料三 在一个庞大的封建农村社会旁边,就站立起了一个弱小的市民社会,这个社会虽然弱小,却充满了生机,它是在封建社会主流体制外不断发展的,形成了价值标准,创造了新的文化,正是从这个体制外的力量中,孕育出早期的资本主义社会。 ——钱乘旦《现代文明的起源和演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中古时期西欧社会的基本特征。(6分)

(2)依据材料二概括作者对欧洲中世纪所持的观点,结合材料三及所学知识对该观点加以阐释。(10分)

(1)特征:政治:实行封君封臣制度(贵族等级);经济:盛行庄园与农奴制度;思想文化:基督教垄断文化。

(2)观点:欧洲的中世纪时一个充满变化的时代。

阐释:城市:城市自治权的萌发、商品经济的发展;教育:大学的发展;社会结构:市民阶级壮大;政治势力:专制王权的强大;法律成熟;时代:推动了欧洲由封建社会向近代资本主义社会的过渡。

1519年,法兰西斯一世同罗马教皇利奥十世签订了《波伦亚条约》。根据这个条约,国王有权任命教会的高级教职,有权向圣职界征税。1539年,法兰西斯一世下令国家法令使用法语,不得使用教会惯用的拉丁文。上述举措( )

A.引发了基督教改革运动

B.导致封君封臣制度进一步强化

C.有利于民族国家的形成

D.基本解决了王权与教权之争

C

(2020·创编)以下不属于阿拉伯人的文化成就的是( )

A.广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典作品

B.将中国的造纸术传入欧洲

C.将印度的数字传入欧洲

D.将欧洲的科学知识传入中国

D

同课章节目录