高中美术人美版(2019)美术鉴赏 3.1纪念与象征——空间中的实体艺术 教学设计 (表格式)

文档属性

| 名称 | 高中美术人美版(2019)美术鉴赏 3.1纪念与象征——空间中的实体艺术 教学设计 (表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 19:25:05 | ||

图片预览

文档简介

纪念与象征——空间中的实体艺术 教学设计

一、教材分析

本课是人美版高中美术鉴赏中第三单元中的主题一,在美术鉴赏丛书中,雕塑作为艺术门类,是由二维空间向三维空间转变的艺术形式,衔接着第二单元“图像之美——绘画艺术”和第四单元“无声之韵——建筑艺术”。本主题作为雕塑章节的开篇,着重阐明什么是雕塑这一主要问题,包括雕塑的基本知识、雕塑的材质、雕塑的功能和意义等几个重要部分。认雕塑艺术是利用一定的物质材料,通过雕、刻、塑、敲击、焊接、装配和编织等手段,创造出具有实在体积的艺术形象,借以反映社会生活、表达情感和思想的美术门类。通过学生独立学习和小组合作等多种方式,使得学生认识到什么是雕塑、雕塑作品如何表现,学会发现雕塑作品的功能和价值,学会以对比的眼光思考中西方雕塑的不同,并尝试鉴赏雕塑,进而从图像识图、美术表现、审美判断、文化理解等不同角度培养学生核心素养的成型。

二、学情分析

本课的受教对象是十年级的学生,该阶段的学生随着心理和生理上的发展,文化知识的增加,有一定的感性思维和逻辑思维能力,对美的感受和美的判断较之前有大幅提升。经过几年美术学习,对美术知识和美术现象有一些基本的了解,但对美术的图像识读能力、表现能力和审美判断能力上尚且欠缺,因此,在教学过程中,要以学生为本,立足美术学科本位,深度挖掘作品内涵,促进学生核心素养的提升。

三、教学目标

1.知识与技能:了解什么是雕塑这一基本概念,认识雕塑与绘画在空间上的差异,能区分不同的雕刻形式与功能用途,理解造型手法与材质媒介对艺术表现的作用。

2.过程与方法:以学习任务板块为线索,借助教材中的雕塑案例,向学生介绍雕塑的基本概念;以思考探索为思路,培养学生主动分析雕塑作品的能力。鼓励学生回到博物馆、生活广场,收集不同类型的雕塑作品,并尝试进行写生和临摹,感受雕塑由二维空间转换为三维空间的不同,学会在三维空间中欣赏雕塑。

3.情感、态度与价值观:培养学生对传统艺术文化的了解,逐渐树立和坚定中华文化自信。同时,展示的西方近现代雕塑作品在创作思路和作品呈献中都显示出了与本土文化的不同,进而培养学生以包容的态度去理解和欣赏西方的艺术文明,感受雕塑独特的艺术魅力,理解并认同雕塑的艺术价值与社会价值。

四、教学重点、难点

重点:本主题意在告知学生什么是雕塑、雕塑的分类、雕塑的材料以及雕塑的功能和意义。作为对雕塑的初步认识与理解,如何欣赏雕塑也成为教师在课程教授中的重点,意在为第二主题做好铺垫工作。

难点:应当认识到雕塑是从二维空间向三维空间转化的一种艺术形式,作为实体空间中的艺术门类,其欣赏角度和方法与二维空间中的书画作品已经不同。雕塑的材料已经突破单一的材料种类,随着综合材料雕塑作品的出现,雕塑材料与作品的表达、意义的阐释已经产生密切的联系。

五、教学设计

教学环节 教师活动 学生活动 教学意图

一、图片 1.出示三图片,一张写意人物国 画,一张写实人物油画,一张 1.比较他们的区别。 2.学生思考并回答。 以雕塑强烈的体积

导入, 出 人物雕塑。 雕塑的体积感最强,雕 感让学生直观感受

示课题,认 塑是在三维空间中完 雕塑与绘画不同的

识雕塑 2.提问:哪一张图片人物的体积 成的,而绘画往往是在 表现形式。

感更强? 二维的平面上绘制的。

3.小结:很显然三者中雕塑的体

积感最强,雕塑是三维的、立

体的,绘画是二维的、平面的。

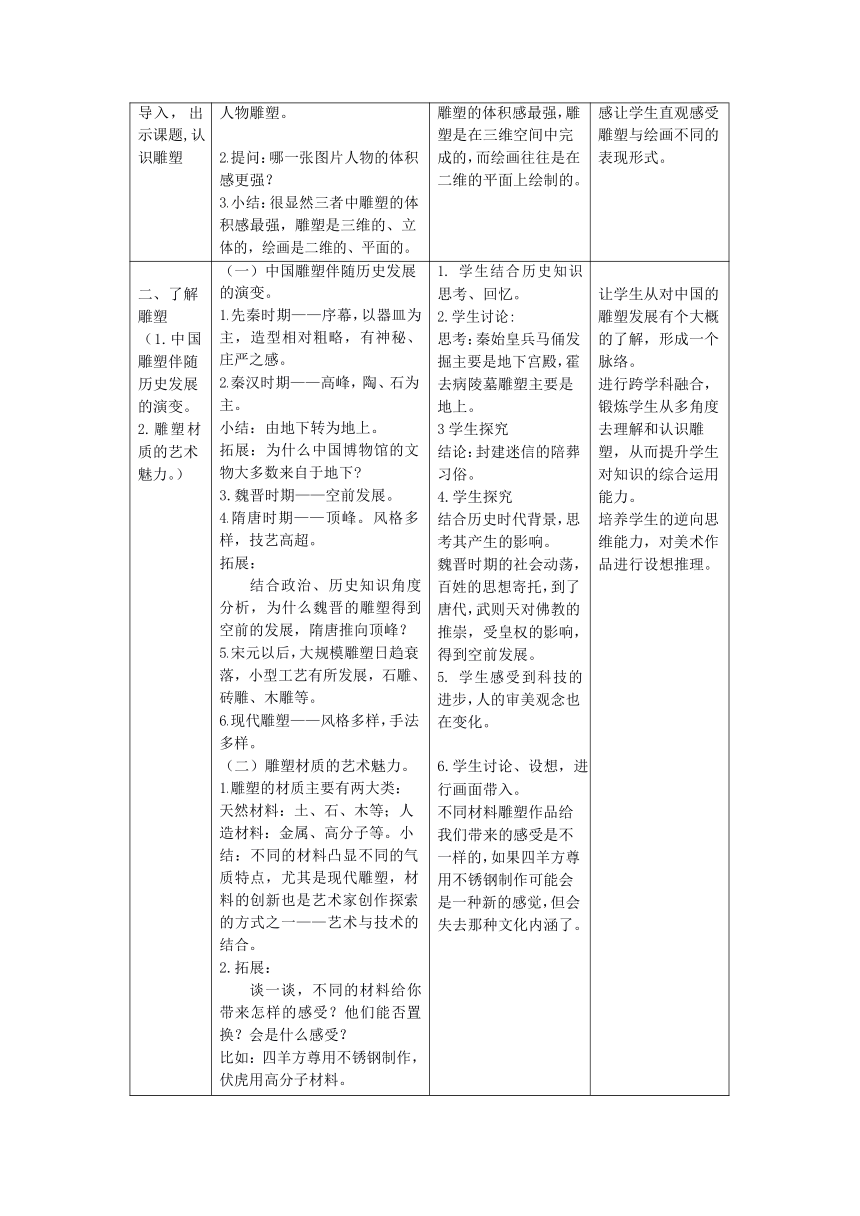

(一)中国雕塑伴随历史发展 的演变。 1.先秦时期——序幕,以器皿为主,造型相对粗略,有神秘、庄严之感。 2.秦汉时期——高峰,陶、石为主。 小结:由地下转为地上。 拓展:为什么中国博物馆的文物大多数来自于地下 3.魏晋时期——空前发展。 4.隋唐时期——顶峰。风格多样,技艺高超。 拓展: 结合政治、历史知识角度分析,为什么魏晋的雕塑得到空前的发展,隋唐推向顶峰? 5.宋元以后,大规模雕塑日趋衰落,小型工艺有所发展,石雕、砖雕、木雕等。 6.现代雕塑——风格多样,手法多样。 (二)雕塑材质的艺术魅力。 1.雕塑的材质主要有两大类:天然材料:土、石、木等;人造材料:金属、高分子等。小结:不同的材料凸显不同的气质特点,尤其是现代雕塑,材料的创新也是艺术家创作探索的方式之一——艺术与技术的结合。 2.拓展: 谈一谈,不同的材料给你带来怎样的感受?他们能否置换?会是什么感受? 比如:四羊方尊用不锈钢制作,伏虎用高分子材料。 1. 学生结合历史知识

二、了解 思考、回忆。 让学生从对中国的

雕塑 2.学生讨论: 雕塑发展有个大概

( 1. 中国 思考:秦始皇兵马俑发 的了解,形成一个

雕塑伴随 掘主要是地下宫殿,霍 脉络。

历史发展 去病陵墓雕塑主要是 进行跨学科融合,

的演变。 地上。 锻炼学生从多角度

2. 雕塑材 3 学生探究 去理解和认识雕

质的艺术 结论:封建迷信的陪葬 塑,从而提升学生

魅力。) 习俗。 对知识的综合运用

4.学生探究 能力。

结合历史时代背景,思 培养学生的逆向思

考其产生的影响。 维能力,对美术作

魏晋时期的社会动荡, 品进行设想推理。

百姓的思想寄托,到了

唐代,武则天对佛教的

推崇,受皇权的影响,

得到空前发展。

5. 学生感受到科技的

进步,人的审美观念也

在变化。

6.学生讨论、设想,进

行画面带入。

不同材料雕塑作品给

我们带来的感受是不

一样的,如果四羊方尊

用不锈钢制作可能会

是一种新的感觉,但会

失去那种文化内涵了。

小结: 在特定的历史时代,雕塑蕴含着特定的文化内涵和艺术价值,不同材质有不同的美感,不同的加工手段与技艺使不同美感得以充分展示。也使艺术家的才情、能力和技巧在这个过程中不断得以施展,最终使其成为一件具有独特魅力或洋溢个性风格的艺术作品。

三、探究雕塑 ( 雕塑的表现手法及艺术价值) 雕塑是空间中的实体艺术,是 艺术家思想和智慧的结晶,是时代产物。不同的作品呈现不同的创作理念、文化内涵、表现方式。 1.展示人民英雄纪念碑的图片、天安门广场的位置图片。 请同学们观察人民英雄纪念碑的造型结构和在广场中所处的位置。 通过其位置(广场的正中心),可见人民英雄纪念碑的历史地位。 2.纪念碑台座上共有 8 块巨大 的汉白玉浮雕描绘了 8 个重要的历史事件。 3.选择《虎门销烟》和《五四运动》两个画面,让学生从画面的组成、表现形式等方面感受其艺术特色。 4.让学生探究: 结合历史背景,谈谈人民英雄纪念碑为什么有如此高的地位?给我们什么启示? 小结:雕塑以写实的手法,叙述性的形式,记录了八个不同的历史事件,以“人民”为主题思想,彰显民族特色和民族精神。 20 世纪中国雕塑史上的一座高峰 5.展示亨利——摩尔雕塑作品 《侧倚的人体》 请同学们谈谈,通过观察该作 1. 谈谈对这件作品的 感受与看法。 2.思考。 3. 根据老师提供的图像与背景知识,从雕塑的位置、造型、艺术效果、创作意图、社会评论等方面进行探究。 4.雕刻以写实的手法,采取叙事性的形式,整体风格统一又有变化,具有中国气派。 5.8 幅雕刻诠释了 8 个历史事件,承载了民族记忆,展现民族精神。要向他们学习,做一个有责任、有担当的人。 6. 观看亨利—— 摩尔的作品《侧依的人体》,说说自己的感受。 (造型怪怪的,很抽象…,之前的比较真实,这个比较脱离真相) 7. 人物造型有凹面与凸面的对比。原始和现代完美结合。倾心于抽象造形,但与几何抽象保持着距离。作品有一种节律,与自然融合为一体,体现大自然的生命气息。 8. 小组探究两者多角度的区别,并记录。 展示《人民英雄纪念碑》雕塑,对学生来说既熟悉又神圣,不仅激发学生探究热情而且培养学生的爱国情感。同时,在探究中,提供必要的背景知识及探究引导,有利于提高学生的探究成效,提升学习力,培养学生图像识读、审美判断、文 化理解等方面的素养。 通过亨利——摩尔的作品《侧依的人体》,引发学生对雕塑造型手法和艺术表现力的比较。让学生在探究中提升合作、探索的品质。

品,给你带来怎样的感受?他 的表现手法和之前有什么不同?他在表达什么样的艺术思想? 6.请同学们分析比较两幅作品在表现手法、形象性特征、创作思想上有哪些不同?

四、回顾总结, 思考提升 1.总结:雕塑按照功能来分,通 常可分为纪念性、主题性、装饰性、陈列性等;按照造型手法来分,通常可分写实、意象、抽象等。 2.谈一谈:雕塑发展从古至今,有哪些变化? 结束语:希望在今后的生活中,大家能更多地关注我们身边的雕塑艺术,用你鉴赏的眼光去发现它们不同的艺术魅力与价值。 作业:逛一逛广州的雕塑公园,列举三件不同材质、不同风格的雕塑作品,并谈谈他们的表现手法、创作理念及意义。 1.学生讨论。 2.学生思考。 3. 回忆历史, 分析总结。 通过教师设问与参 观雕塑展,让学生感受雕塑的魅力,思考雕塑与生活的关系,进一步提升对雕塑艺术的认识,理解并认同雕塑的艺术价值与现实价值。

一、教材分析

本课是人美版高中美术鉴赏中第三单元中的主题一,在美术鉴赏丛书中,雕塑作为艺术门类,是由二维空间向三维空间转变的艺术形式,衔接着第二单元“图像之美——绘画艺术”和第四单元“无声之韵——建筑艺术”。本主题作为雕塑章节的开篇,着重阐明什么是雕塑这一主要问题,包括雕塑的基本知识、雕塑的材质、雕塑的功能和意义等几个重要部分。认雕塑艺术是利用一定的物质材料,通过雕、刻、塑、敲击、焊接、装配和编织等手段,创造出具有实在体积的艺术形象,借以反映社会生活、表达情感和思想的美术门类。通过学生独立学习和小组合作等多种方式,使得学生认识到什么是雕塑、雕塑作品如何表现,学会发现雕塑作品的功能和价值,学会以对比的眼光思考中西方雕塑的不同,并尝试鉴赏雕塑,进而从图像识图、美术表现、审美判断、文化理解等不同角度培养学生核心素养的成型。

二、学情分析

本课的受教对象是十年级的学生,该阶段的学生随着心理和生理上的发展,文化知识的增加,有一定的感性思维和逻辑思维能力,对美的感受和美的判断较之前有大幅提升。经过几年美术学习,对美术知识和美术现象有一些基本的了解,但对美术的图像识读能力、表现能力和审美判断能力上尚且欠缺,因此,在教学过程中,要以学生为本,立足美术学科本位,深度挖掘作品内涵,促进学生核心素养的提升。

三、教学目标

1.知识与技能:了解什么是雕塑这一基本概念,认识雕塑与绘画在空间上的差异,能区分不同的雕刻形式与功能用途,理解造型手法与材质媒介对艺术表现的作用。

2.过程与方法:以学习任务板块为线索,借助教材中的雕塑案例,向学生介绍雕塑的基本概念;以思考探索为思路,培养学生主动分析雕塑作品的能力。鼓励学生回到博物馆、生活广场,收集不同类型的雕塑作品,并尝试进行写生和临摹,感受雕塑由二维空间转换为三维空间的不同,学会在三维空间中欣赏雕塑。

3.情感、态度与价值观:培养学生对传统艺术文化的了解,逐渐树立和坚定中华文化自信。同时,展示的西方近现代雕塑作品在创作思路和作品呈献中都显示出了与本土文化的不同,进而培养学生以包容的态度去理解和欣赏西方的艺术文明,感受雕塑独特的艺术魅力,理解并认同雕塑的艺术价值与社会价值。

四、教学重点、难点

重点:本主题意在告知学生什么是雕塑、雕塑的分类、雕塑的材料以及雕塑的功能和意义。作为对雕塑的初步认识与理解,如何欣赏雕塑也成为教师在课程教授中的重点,意在为第二主题做好铺垫工作。

难点:应当认识到雕塑是从二维空间向三维空间转化的一种艺术形式,作为实体空间中的艺术门类,其欣赏角度和方法与二维空间中的书画作品已经不同。雕塑的材料已经突破单一的材料种类,随着综合材料雕塑作品的出现,雕塑材料与作品的表达、意义的阐释已经产生密切的联系。

五、教学设计

教学环节 教师活动 学生活动 教学意图

一、图片 1.出示三图片,一张写意人物国 画,一张写实人物油画,一张 1.比较他们的区别。 2.学生思考并回答。 以雕塑强烈的体积

导入, 出 人物雕塑。 雕塑的体积感最强,雕 感让学生直观感受

示课题,认 塑是在三维空间中完 雕塑与绘画不同的

识雕塑 2.提问:哪一张图片人物的体积 成的,而绘画往往是在 表现形式。

感更强? 二维的平面上绘制的。

3.小结:很显然三者中雕塑的体

积感最强,雕塑是三维的、立

体的,绘画是二维的、平面的。

(一)中国雕塑伴随历史发展 的演变。 1.先秦时期——序幕,以器皿为主,造型相对粗略,有神秘、庄严之感。 2.秦汉时期——高峰,陶、石为主。 小结:由地下转为地上。 拓展:为什么中国博物馆的文物大多数来自于地下 3.魏晋时期——空前发展。 4.隋唐时期——顶峰。风格多样,技艺高超。 拓展: 结合政治、历史知识角度分析,为什么魏晋的雕塑得到空前的发展,隋唐推向顶峰? 5.宋元以后,大规模雕塑日趋衰落,小型工艺有所发展,石雕、砖雕、木雕等。 6.现代雕塑——风格多样,手法多样。 (二)雕塑材质的艺术魅力。 1.雕塑的材质主要有两大类:天然材料:土、石、木等;人造材料:金属、高分子等。小结:不同的材料凸显不同的气质特点,尤其是现代雕塑,材料的创新也是艺术家创作探索的方式之一——艺术与技术的结合。 2.拓展: 谈一谈,不同的材料给你带来怎样的感受?他们能否置换?会是什么感受? 比如:四羊方尊用不锈钢制作,伏虎用高分子材料。 1. 学生结合历史知识

二、了解 思考、回忆。 让学生从对中国的

雕塑 2.学生讨论: 雕塑发展有个大概

( 1. 中国 思考:秦始皇兵马俑发 的了解,形成一个

雕塑伴随 掘主要是地下宫殿,霍 脉络。

历史发展 去病陵墓雕塑主要是 进行跨学科融合,

的演变。 地上。 锻炼学生从多角度

2. 雕塑材 3 学生探究 去理解和认识雕

质的艺术 结论:封建迷信的陪葬 塑,从而提升学生

魅力。) 习俗。 对知识的综合运用

4.学生探究 能力。

结合历史时代背景,思 培养学生的逆向思

考其产生的影响。 维能力,对美术作

魏晋时期的社会动荡, 品进行设想推理。

百姓的思想寄托,到了

唐代,武则天对佛教的

推崇,受皇权的影响,

得到空前发展。

5. 学生感受到科技的

进步,人的审美观念也

在变化。

6.学生讨论、设想,进

行画面带入。

不同材料雕塑作品给

我们带来的感受是不

一样的,如果四羊方尊

用不锈钢制作可能会

是一种新的感觉,但会

失去那种文化内涵了。

小结: 在特定的历史时代,雕塑蕴含着特定的文化内涵和艺术价值,不同材质有不同的美感,不同的加工手段与技艺使不同美感得以充分展示。也使艺术家的才情、能力和技巧在这个过程中不断得以施展,最终使其成为一件具有独特魅力或洋溢个性风格的艺术作品。

三、探究雕塑 ( 雕塑的表现手法及艺术价值) 雕塑是空间中的实体艺术,是 艺术家思想和智慧的结晶,是时代产物。不同的作品呈现不同的创作理念、文化内涵、表现方式。 1.展示人民英雄纪念碑的图片、天安门广场的位置图片。 请同学们观察人民英雄纪念碑的造型结构和在广场中所处的位置。 通过其位置(广场的正中心),可见人民英雄纪念碑的历史地位。 2.纪念碑台座上共有 8 块巨大 的汉白玉浮雕描绘了 8 个重要的历史事件。 3.选择《虎门销烟》和《五四运动》两个画面,让学生从画面的组成、表现形式等方面感受其艺术特色。 4.让学生探究: 结合历史背景,谈谈人民英雄纪念碑为什么有如此高的地位?给我们什么启示? 小结:雕塑以写实的手法,叙述性的形式,记录了八个不同的历史事件,以“人民”为主题思想,彰显民族特色和民族精神。 20 世纪中国雕塑史上的一座高峰 5.展示亨利——摩尔雕塑作品 《侧倚的人体》 请同学们谈谈,通过观察该作 1. 谈谈对这件作品的 感受与看法。 2.思考。 3. 根据老师提供的图像与背景知识,从雕塑的位置、造型、艺术效果、创作意图、社会评论等方面进行探究。 4.雕刻以写实的手法,采取叙事性的形式,整体风格统一又有变化,具有中国气派。 5.8 幅雕刻诠释了 8 个历史事件,承载了民族记忆,展现民族精神。要向他们学习,做一个有责任、有担当的人。 6. 观看亨利—— 摩尔的作品《侧依的人体》,说说自己的感受。 (造型怪怪的,很抽象…,之前的比较真实,这个比较脱离真相) 7. 人物造型有凹面与凸面的对比。原始和现代完美结合。倾心于抽象造形,但与几何抽象保持着距离。作品有一种节律,与自然融合为一体,体现大自然的生命气息。 8. 小组探究两者多角度的区别,并记录。 展示《人民英雄纪念碑》雕塑,对学生来说既熟悉又神圣,不仅激发学生探究热情而且培养学生的爱国情感。同时,在探究中,提供必要的背景知识及探究引导,有利于提高学生的探究成效,提升学习力,培养学生图像识读、审美判断、文 化理解等方面的素养。 通过亨利——摩尔的作品《侧依的人体》,引发学生对雕塑造型手法和艺术表现力的比较。让学生在探究中提升合作、探索的品质。

品,给你带来怎样的感受?他 的表现手法和之前有什么不同?他在表达什么样的艺术思想? 6.请同学们分析比较两幅作品在表现手法、形象性特征、创作思想上有哪些不同?

四、回顾总结, 思考提升 1.总结:雕塑按照功能来分,通 常可分为纪念性、主题性、装饰性、陈列性等;按照造型手法来分,通常可分写实、意象、抽象等。 2.谈一谈:雕塑发展从古至今,有哪些变化? 结束语:希望在今后的生活中,大家能更多地关注我们身边的雕塑艺术,用你鉴赏的眼光去发现它们不同的艺术魅力与价值。 作业:逛一逛广州的雕塑公园,列举三件不同材质、不同风格的雕塑作品,并谈谈他们的表现手法、创作理念及意义。 1.学生讨论。 2.学生思考。 3. 回忆历史, 分析总结。 通过教师设问与参 观雕塑展,让学生感受雕塑的魅力,思考雕塑与生活的关系,进一步提升对雕塑艺术的认识,理解并认同雕塑的艺术价值与现实价值。

同课章节目录

- 第一单元 观看之道——美术鉴赏基础

- 主题一 素养与情操——美术鉴赏的意义

- 主题二 感知与判断——美术鉴赏的过程与方法

- 第二单元 图像之美——绘画艺术

- 主题一 程式与意蕴——中国传统绘画

- 主题二 抒情与写意——文人画

- 主题三 现实与理想——西方古典绘画

- 主题四 超越与延异——西方现代艺术

- 第三单元 匠心之用——雕塑艺术

- 主题— 纪念与象征——空间中的实体艺术

- 主题二 体量与力量——雕塑的美感

- 主题三 场域与对话——公共空间里的雕塑

- 第四单元 无声之韵——建筑艺术

- 主题一 实体与虚空——凝固的音乐

- 主题二 人作与天开——中国古典园林艺术

- 主题三 人居与环境——诗意的栖居

- 第五单元 淳朴之情——民间美术

- 主题一 文化与习俗——从“泥土”中诞生的美

- 主题二 质朴与率真——浓郁乡情的视觉呈现

- 第六单元 时代之镜——中国现代美术

- 主题一 交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变

- 主题二 时代与变革——为人生而艺术

- 主题三 初心与使命——时代的美术担当