第9课《鱼我所欲也》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课《鱼我所欲也》课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 509.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 15:46:47 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

统编版九年级语文下册

《鱼我所欲也》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 (孟子)

生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利 裴多菲)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

(文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

读名言,谈体会

生为尊严,生为自由

生为名声,生为正义

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待像生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。

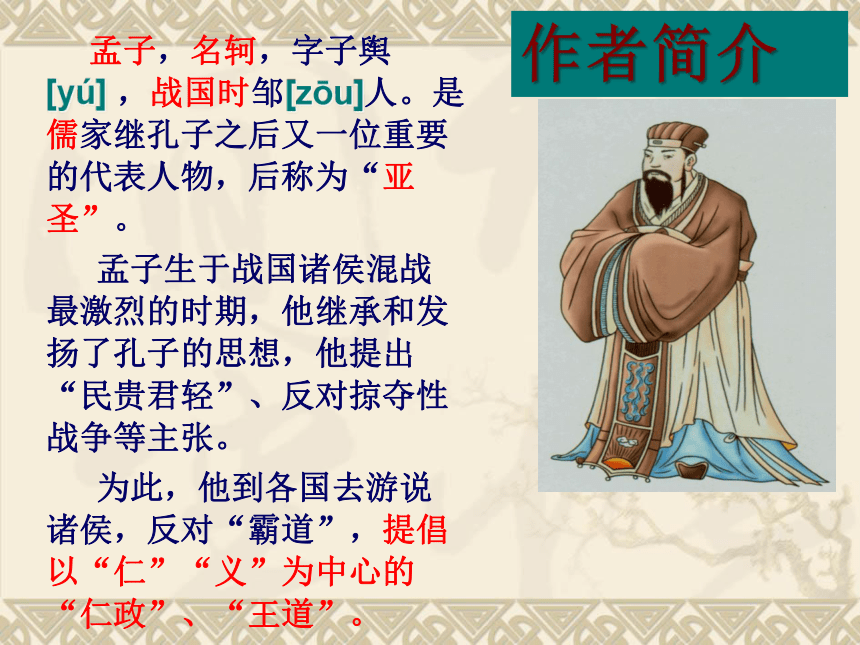

孟子,名轲,字子舆

[yú] ,战国时邹[zōu]人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”、反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。

作者简介

主要思想

施仁政

民贵君轻

人性本善

“性善论”的要点:

(1)“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就

下也。人无有不善。水无有不下。”

(2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、

是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。

恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,

恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

1.给下列加色字注音

所恶( )

一箪食( )

一豆羹( )

蹴( )

苟得( )

不屑( )

wù

dān

gēng

cù

gǒu

xiè

课堂练习

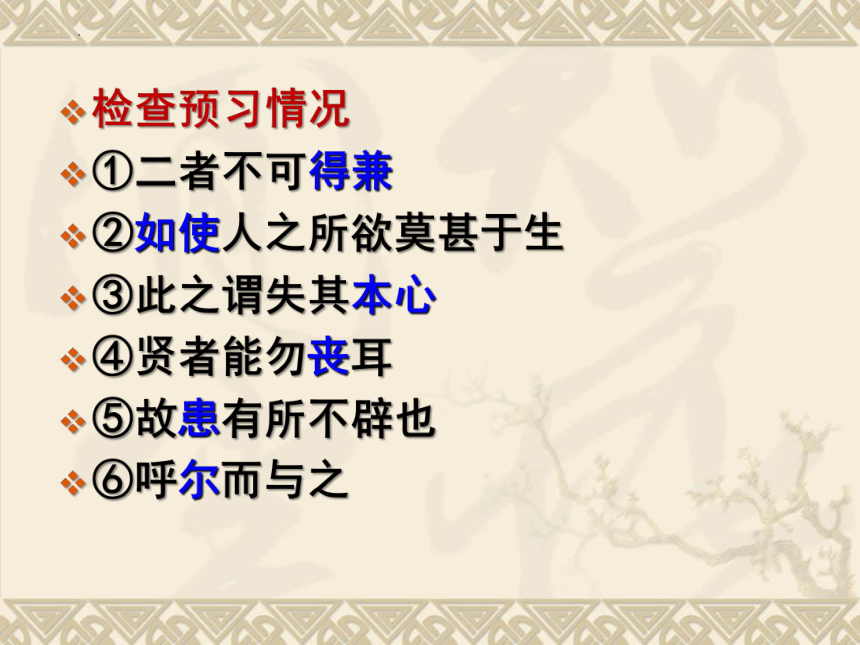

检查预习情况

①二者不可得兼

②如使人之所欲莫甚于生

③此之谓失其本心

④贤者能勿丧耳

⑤故患有所不辟也

⑥呼尔而与之

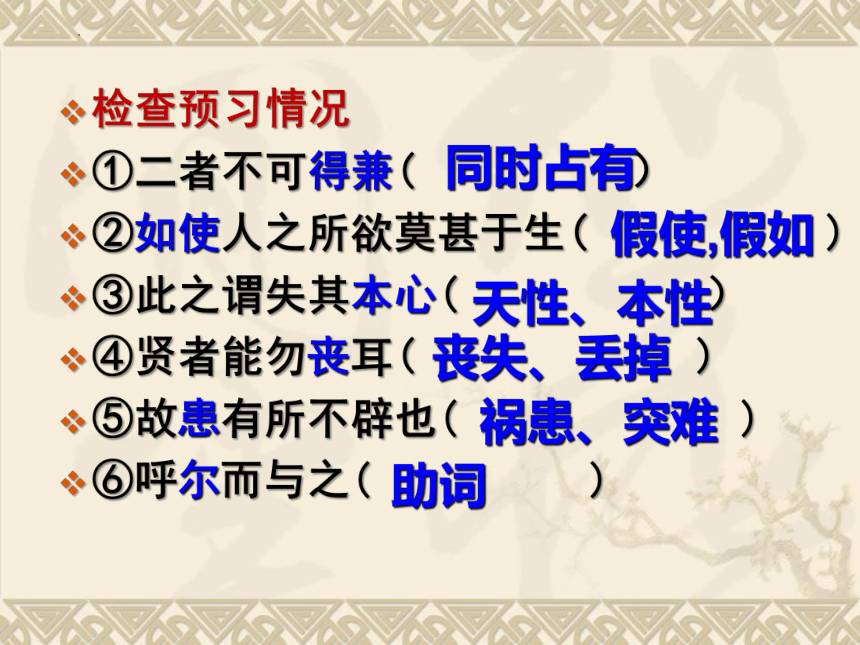

检查预习情况

①二者不可得兼( )

②如使人之所欲莫甚于生( )

③此之谓失其本心( )

④贤者能勿丧耳( )

⑤故患有所不辟也( )

⑥呼尔而与之( )

同时占有

假使,假如

天性、本性

丧失、丢掉

祸患、突难

助词

自读课文,参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来,准备分析课文。

自读课文,把握内容

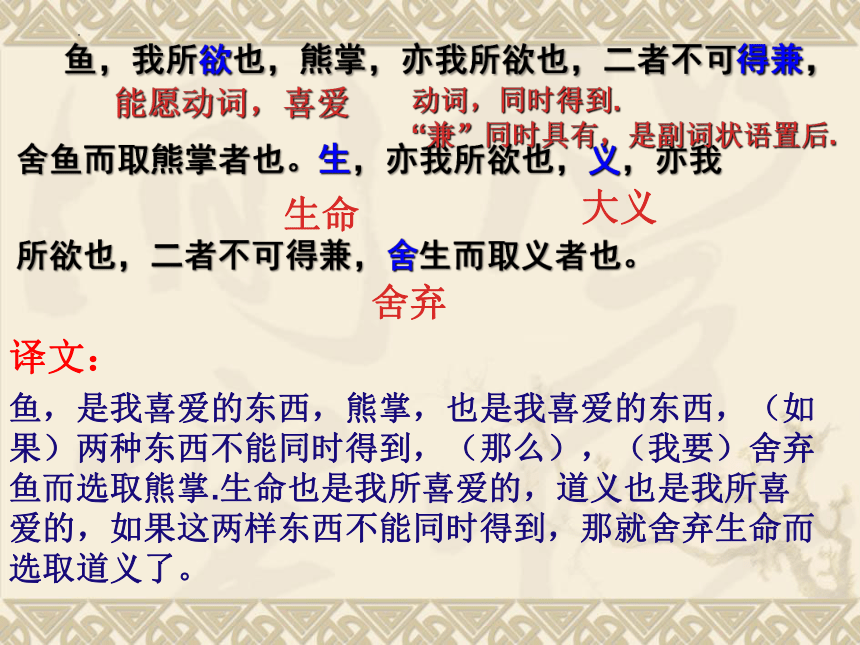

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,

舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我

所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼,是我喜爱的东西,熊掌,也是我喜爱的东西,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命也是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时得到,那就舍弃生命而选取道义了。

动词,同时得到.

“兼”同时具有,是副词状语置后.

能愿动词,喜爱

生命

大义

舍弃

译文:

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同.正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了比喻论证,提出了“舍生取义”的中心论点。

探究

依米花,因“愿景”终就五色斑斓;荆棘鸟,因“愿景”终究美妙歌声。物如此,人依然。拥有愿景,并为之奋斗,美好明天属于你。

拓展

依米花在干燥的非洲荒漠中,在黑暗地底下努力寻找着它赖以生存的养分,而所有这些努力只为了它的愿景——以七彩的花瓣与高空毒日争艳,即使为此而耗尽生命也在所不惜。愿景成就美丽人生

荆棘鸟

有一个传说,说的是有那么一只鸟儿,它一生只唱一次,那歌声比世上所有一切生灵的歌声都更加优美动听。从离开巢[cháo]窝的那一刻起,它就在寻找着荆棘树,直到如愿以偿,才歇息下来。

然后,它把自己的身体扎进最长,最尖的荆棘上,便在那荒蛮的枝条之间放开了歌喉。在奄奄yǎn一息的时刻,它超脱了自身的痛苦,而那歌声竟然使云雀和夜莺都黯[àn]然失色。这是一曲无比美好的歌,曲终而命竭[jié] 。

整个世界都在静静地谛[dì]听着,上帝也在苍穹( :cāng qióng;意思是:苍天;广阔的天空)中微笑。因为最美好的东西只能用最深痛的巨创来换取……这就是荆棘鸟的传说。

论点是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”

这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,

这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然,明晓。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。

动词,超过、

胜过

读wéi,

动词,

做,干

苟且获得

读Wù,动词,厌恶。

与“欲”相反

名词,祸患

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不苟且获得。

死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有祸患我不躲避。

译文:

比

“所欲有甚于生者”“所欲”可以指哪些事情?

这里的“所欲”应指正义的事业。如为人民大众作有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

“所恶有甚于死者”“所恶”可以指哪些事情?

这里的“所恶”应指不正义的事情。不合法不道德的事情,如叛变国家,地沟油,毒奶粉,假疫苗yì miáo等危害国家危害人民的事。

探究

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,有什么不可以采用呢?如果有一个人所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来避免祸患的事情,有什么不可以做呢?

假如,假使

那么

有什么不可用呢

动词,做,干

译文:

没有

可以用来

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 。

凭借某种手段就可以生存却有人不去使用,凭借某种手段就可以避免祸患却有人不愿意这样做。因此,人们所追求的有超过生命的,所厌恶的有超过死亡的。

由,凭借,根据。是代词,某种手段。

因此,由此可见。

译文:

却,但是

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤能的人有这种想法( 天性:舍生取义),人人都有这种想法孟子认为人生下来本性是善良的),只不过贤能的人能够不丧失它罢了。

不仅仅

这种思想

不丧失。

译文:

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”。但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

探究

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔

而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。如果吆喝着给他吃,饥饿的过路人也不会接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,即使乞丐也不愿意接受。

吆喝。尔,助词。

给

饥饿的过路行人

因轻视而不肯接受

用脚践踏着。

译文:

蹴,践踏

万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之

辨别

为了

美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?

(可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢?为了宫室的华美、妻妾的侍奉,我所认识的贫穷的人能感激我吗? (注:“于我何加焉”即“何加于我焉”。)

优厚的俸禄

有什么益处

通“德”,感激

译文:

侍奉

向为身死而不受,今为宫室之美为之; 向为身死而不

受,今为妻妾之奉为之; 向为身死而不受,今为所识穷

乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

先前我宁肯死也不愿接受,现在为了住宅的华丽却接受了;以前我宁肯死也不愿接受,现在为了大妻妾的侍奉却接受了;先前我宁肯死也不愿接受,现在(为了熟识的穷人感激自己却接受了。

这种做法不也可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人的本性。

从前。

为了,介词 wèi

做,动词 wéi

停止,放弃

天性

译文:

这种做法

基础知识总结

提问环节

⒈通假字

所识穷乏者得我与

“得”通“德”,感激。

归纳文言词汇

⒉一词多义

为

为宫室之美

由是则可以避患而有不为也

得

故不为苟得也

所识穷乏者得我与

是

非独贤者有是心

是天时不如地利也

与

所识穷乏者得我与

呼尔而与之

介词,为了。

动词,做。

得到。

通“德”,感激。

此、这。

这是。

通“欤”,语气词。

给予。

⒊虚词

之

呼尔而与之

为宫室之美

而

蹴尔而与之

由是则生而有不用也

舍生而取义者也

于

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

代词,他。

助词,的。

表承接,并且。

表转折,却、但。

表并列。

表比较,比。

表对象,对。

4、古今异义

1.例句:万钟则不辨礼义而受之

钟

古义:一种量器

今义:计时的器具或中空的响器

2.例句:非独贤者有是心也

是

古义:代词,这种 今义:判断动词,是

3、例句:一豆羹

古义:一种器具 今义:豆子

深入研究环节

文中说得了“万钟”是为了什么?

为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”。

作者认为这种作法如何?

作者认为“此之谓失其本心”应当“可以止”。

作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

探究

课文结构

第一部分 提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的, “义” 重于生命。

第二部分 举例进一步论证“义” 重于生命,不能“见利忘义” ,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。

2.论点提出以后,文章是如何论述的,文章用了哪些论证方法来论证的

舍生取义( )

正面

所欲甚于生

所恶甚于死

反面

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

人皆有 贤者能勿丧

正面

嗟来之食

行道之人

乞人

反面

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

本 心

对 比

论 证

论 证

对 比

鱼 熊掌

道 理 论 证

举 例 论 证

论点

比喻论证

是一篇论述道德标准和政治节操的说理散文。作者以严肃的态度,庄重的言语,阐述生死与“义”的关系,指出“义”的价值高于生命。

一个正直的人,有道德修养的人,应当为义而生,为义而死,在必要时要“舍生取义”,而不能“见利忘义”。

不辨礼义而贪求富贵的行为是不足取的。

总结全文

随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。

“义”是指社会公义,“利”指一己之私利,

即个人利益要服从于集体利益、国家利益以至民族利益。

“义”告诫我们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。

物欲、生命、义三者之关系

万钟诚可贵,

生命价更高;

若为本心故,

二者皆可抛。

2、面对当前市场经济,你认为人们所追求的“利”和本文强调的“义” 是否已经过时,请结合你所了解的知识,对这一问题谈几点自己的认识。

不过时。

这里的“义”指的是正义,道义,我们所追求的“利”是不违背市场经济运行的条件下,获得的“利”,即“取之有道”下的“利”,二者是不矛盾的,所以并不过时。

统编版九年级语文下册

《鱼我所欲也》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 (孟子)

生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利 裴多菲)

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

(文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

读名言,谈体会

生为尊严,生为自由

生为名声,生为正义

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待像生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。

孟子,名轲,字子舆

[yú] ,战国时邹[zōu]人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”、反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。

作者简介

主要思想

施仁政

民贵君轻

人性本善

“性善论”的要点:

(1)“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就

下也。人无有不善。水无有不下。”

(2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、

是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。

恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,

恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

1.给下列加色字注音

所恶( )

一箪食( )

一豆羹( )

蹴( )

苟得( )

不屑( )

wù

dān

gēng

cù

gǒu

xiè

课堂练习

检查预习情况

①二者不可得兼

②如使人之所欲莫甚于生

③此之谓失其本心

④贤者能勿丧耳

⑤故患有所不辟也

⑥呼尔而与之

检查预习情况

①二者不可得兼( )

②如使人之所欲莫甚于生( )

③此之谓失其本心( )

④贤者能勿丧耳( )

⑤故患有所不辟也( )

⑥呼尔而与之( )

同时占有

假使,假如

天性、本性

丧失、丢掉

祸患、突难

助词

自读课文,参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来,准备分析课文。

自读课文,把握内容

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,

舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我

所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼,是我喜爱的东西,熊掌,也是我喜爱的东西,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命也是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时得到,那就舍弃生命而选取道义了。

动词,同时得到.

“兼”同时具有,是副词状语置后.

能愿动词,喜爱

生命

大义

舍弃

译文:

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同.正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了比喻论证,提出了“舍生取义”的中心论点。

探究

依米花,因“愿景”终就五色斑斓;荆棘鸟,因“愿景”终究美妙歌声。物如此,人依然。拥有愿景,并为之奋斗,美好明天属于你。

拓展

依米花在干燥的非洲荒漠中,在黑暗地底下努力寻找着它赖以生存的养分,而所有这些努力只为了它的愿景——以七彩的花瓣与高空毒日争艳,即使为此而耗尽生命也在所不惜。愿景成就美丽人生

荆棘鸟

有一个传说,说的是有那么一只鸟儿,它一生只唱一次,那歌声比世上所有一切生灵的歌声都更加优美动听。从离开巢[cháo]窝的那一刻起,它就在寻找着荆棘树,直到如愿以偿,才歇息下来。

然后,它把自己的身体扎进最长,最尖的荆棘上,便在那荒蛮的枝条之间放开了歌喉。在奄奄yǎn一息的时刻,它超脱了自身的痛苦,而那歌声竟然使云雀和夜莺都黯[àn]然失色。这是一曲无比美好的歌,曲终而命竭[jié] 。

整个世界都在静静地谛[dì]听着,上帝也在苍穹( :cāng qióng;意思是:苍天;广阔的天空)中微笑。因为最美好的东西只能用最深痛的巨创来换取……这就是荆棘鸟的传说。

论点是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”

这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,

这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然,明晓。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。

动词,超过、

胜过

读wéi,

动词,

做,干

苟且获得

读Wù,动词,厌恶。

与“欲”相反

名词,祸患

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不苟且获得。

死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有祸患我不躲避。

译文:

比

“所欲有甚于生者”“所欲”可以指哪些事情?

这里的“所欲”应指正义的事业。如为人民大众作有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

“所恶有甚于死者”“所恶”可以指哪些事情?

这里的“所恶”应指不正义的事情。不合法不道德的事情,如叛变国家,地沟油,毒奶粉,假疫苗yì miáo等危害国家危害人民的事。

探究

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,有什么不可以采用呢?如果有一个人所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来避免祸患的事情,有什么不可以做呢?

假如,假使

那么

有什么不可用呢

动词,做,干

译文:

没有

可以用来

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 。

凭借某种手段就可以生存却有人不去使用,凭借某种手段就可以避免祸患却有人不愿意这样做。因此,人们所追求的有超过生命的,所厌恶的有超过死亡的。

由,凭借,根据。是代词,某种手段。

因此,由此可见。

译文:

却,但是

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤能的人有这种想法( 天性:舍生取义),人人都有这种想法孟子认为人生下来本性是善良的),只不过贤能的人能够不丧失它罢了。

不仅仅

这种思想

不丧失。

译文:

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”。但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

探究

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔

而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。如果吆喝着给他吃,饥饿的过路人也不会接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,即使乞丐也不愿意接受。

吆喝。尔,助词。

给

饥饿的过路行人

因轻视而不肯接受

用脚践踏着。

译文:

蹴,践踏

万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之

辨别

为了

美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?

(可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢?为了宫室的华美、妻妾的侍奉,我所认识的贫穷的人能感激我吗? (注:“于我何加焉”即“何加于我焉”。)

优厚的俸禄

有什么益处

通“德”,感激

译文:

侍奉

向为身死而不受,今为宫室之美为之; 向为身死而不

受,今为妻妾之奉为之; 向为身死而不受,今为所识穷

乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

先前我宁肯死也不愿接受,现在为了住宅的华丽却接受了;以前我宁肯死也不愿接受,现在为了大妻妾的侍奉却接受了;先前我宁肯死也不愿接受,现在(为了熟识的穷人感激自己却接受了。

这种做法不也可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人的本性。

从前。

为了,介词 wèi

做,动词 wéi

停止,放弃

天性

译文:

这种做法

基础知识总结

提问环节

⒈通假字

所识穷乏者得我与

“得”通“德”,感激。

归纳文言词汇

⒉一词多义

为

为宫室之美

由是则可以避患而有不为也

得

故不为苟得也

所识穷乏者得我与

是

非独贤者有是心

是天时不如地利也

与

所识穷乏者得我与

呼尔而与之

介词,为了。

动词,做。

得到。

通“德”,感激。

此、这。

这是。

通“欤”,语气词。

给予。

⒊虚词

之

呼尔而与之

为宫室之美

而

蹴尔而与之

由是则生而有不用也

舍生而取义者也

于

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

代词,他。

助词,的。

表承接,并且。

表转折,却、但。

表并列。

表比较,比。

表对象,对。

4、古今异义

1.例句:万钟则不辨礼义而受之

钟

古义:一种量器

今义:计时的器具或中空的响器

2.例句:非独贤者有是心也

是

古义:代词,这种 今义:判断动词,是

3、例句:一豆羹

古义:一种器具 今义:豆子

深入研究环节

文中说得了“万钟”是为了什么?

为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”。

作者认为这种作法如何?

作者认为“此之谓失其本心”应当“可以止”。

作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

探究

课文结构

第一部分 提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的, “义” 重于生命。

第二部分 举例进一步论证“义” 重于生命,不能“见利忘义” ,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。

2.论点提出以后,文章是如何论述的,文章用了哪些论证方法来论证的

舍生取义( )

正面

所欲甚于生

所恶甚于死

反面

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

人皆有 贤者能勿丧

正面

嗟来之食

行道之人

乞人

反面

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

本 心

对 比

论 证

论 证

对 比

鱼 熊掌

道 理 论 证

举 例 论 证

论点

比喻论证

是一篇论述道德标准和政治节操的说理散文。作者以严肃的态度,庄重的言语,阐述生死与“义”的关系,指出“义”的价值高于生命。

一个正直的人,有道德修养的人,应当为义而生,为义而死,在必要时要“舍生取义”,而不能“见利忘义”。

不辨礼义而贪求富贵的行为是不足取的。

总结全文

随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。

“义”是指社会公义,“利”指一己之私利,

即个人利益要服从于集体利益、国家利益以至民族利益。

“义”告诫我们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。

物欲、生命、义三者之关系

万钟诚可贵,

生命价更高;

若为本心故,

二者皆可抛。

2、面对当前市场经济,你认为人们所追求的“利”和本文强调的“义” 是否已经过时,请结合你所了解的知识,对这一问题谈几点自己的认识。

不过时。

这里的“义”指的是正义,道义,我们所追求的“利”是不违背市场经济运行的条件下,获得的“利”,即“取之有道”下的“利”,二者是不矛盾的,所以并不过时。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读