第2课《周总理-你在哪里》课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课《周总理-你在哪里》课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 19:36:19 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第二课 《周总理,你在哪里》

语文 · 部编版 · 九年级上

核心素养目标

语言建构与运用:通过诵读感受诗歌所描绘的景致和所抒发的感情。

思维发展与提升:了解各篇写作的背景,深切体会诗歌的意境。

审美鉴赏与创造:在理解诗歌的基础上,背诵这三首诗。

文化传承与理解体会:结合创作背景体会诗歌丰富深刻的意蕴。

良好的开端是成功的一半。为了使学生很快的进入课堂学习状态中来,我设计了适合是个特点的声情并茂的导语:“1976年,对于我们中国人来说,是一个悲痛而难忘的日子。那一天,亿万人民的贴心人,我们敬爱的周总理与世长辞,永远的离开了我们。举国上下,万民皆哀。今天,就让我们一同来学习当代诗人柯岩为纪念周总理逝世一周年而写的诗歌——《周总理,你在哪里》。”

导入新课

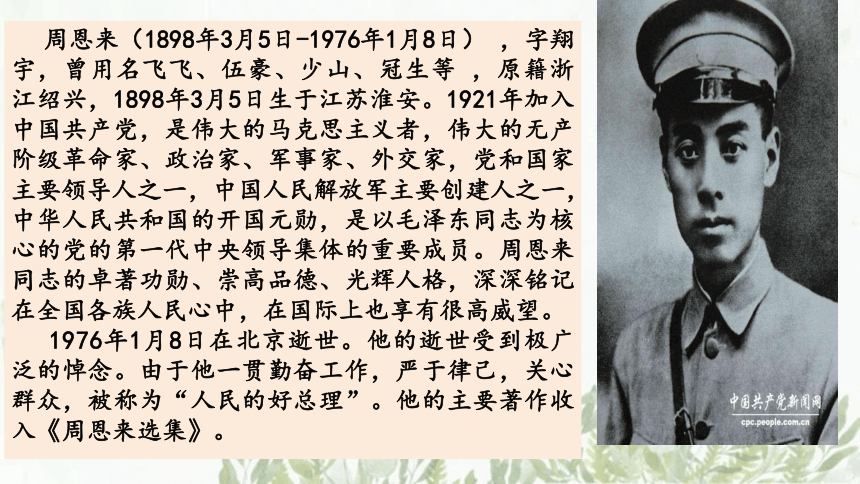

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日) ,字翔宇,曾用名飞飞、伍豪、少山、冠生等 ,原籍浙江绍兴,1898年3月5日生于江苏淮安。1921年加入中国共产党,是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,党和国家主要领导人之一,中国人民解放军主要创建人之一,中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。周恩来同志的卓著功勋、崇高品德、光辉人格,深深铭记在全国各族人民心中,在国际上也享有很高威望。

1976年1月8日在北京逝世。他的逝世受到极广泛的悼念。由于他一贯勤奋工作,严于律己,关心群众,被称为“人民的好总理”。他的主要著作收入《周恩来选集》。

知识备查

作者介绍

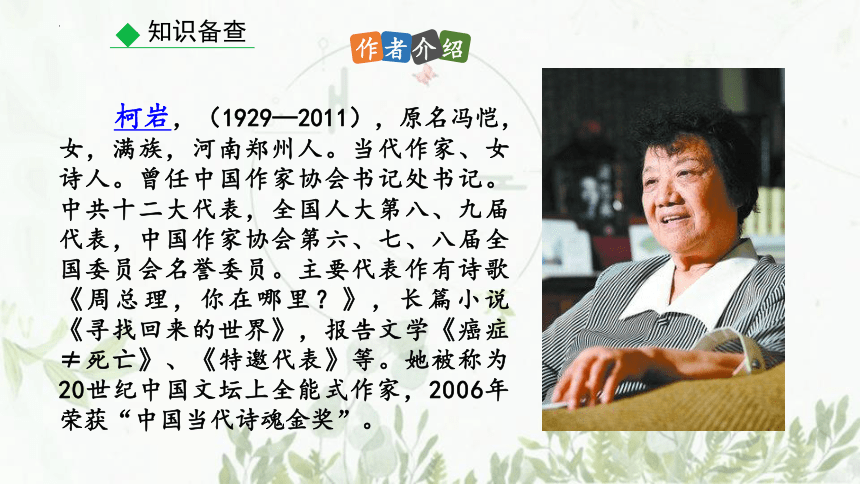

柯岩,(1929—2011),原名冯恺,女,满族,河南郑州人。当代作家、女诗人。曾任中国作家协会书记处书记。中共十二大代表,全国人大第八、九届代表,中国作家协会第六、七、八届全国委员会名誉委员。主要代表作有诗歌《周总理,你在哪里?》,长篇小说《寻找回来的世界》,报告文学《癌症≠死亡》、《特邀代表》等。她被称为20世纪中国文坛上全能式作家,2006年荣获“中国当代诗魂金奖”。

关于这个笔名,柯岩解释道:"中国古人把绿绿的小苗称之为柯;岩就是大大的坚硬的岩石。岩石上是很难长出树来的,因此,凡是能在岩石上成活的树,它的根须必须透过岩石的缝隙寻找泥土,把根深深地扎入大地,它的生命力必将加倍的顽强……我取它做我的笔名,因为我知道写作是一件很难的事,决心终生扎根大地,终生奋力的攀登,从而使我的作品能像岩石中的小树那样富有生命力。"

笔名由来

背景资料

知识备查

1976年1月8日,中国共产党的优秀党员、伟大的无产阶级革命家、杰出的共产主义战士、中国人民久经考验的卓越的党和国家领导人周恩来同志,因患癌症,医治无效,在北京逝世。周恩来同志忠于党,忠于人民,为贯彻执行毛泽东主席的无产阶级革命路线,争取中国人民解放事业和共产主义事业的胜利,英勇斗争,鞠躬尽瘁,无私地贡献了毕生精力,对党对人民作出了不可磨灭的贡献,建立了不朽的功绩。但是,祸国殃民的“四人帮”出于反动的阶级本性,极端仇恨周总理。在总理生前和病重期间,他们不但放冷枪、射暗箭,对周总理极尽打击陷害之事,而且在周总理逝世后,当全国人民都为失去自己的好总理而万分悲痛,举行各种悼念活动以寄托自己的哀思时,他们疯狂地进行破坏和压制,甚至恶毒地把群众的悼念活动污蔑为“反动思潮”。

在以华国锋主席为首的党中央粉碎了“四人帮”之后,在周总理逝世一周年的纪念日子里,柯岩同志以无限崇敬和怀念的心情,创作了《周总理,你在哪里?》。

"四人帮"是指王洪文、张春桥、江青、姚文元四人在文化大革命期间所结成的帮派。

"四人帮"这一称谓最先由毛泽东于1974年1月初在对江青等人借"批林批孔"之机把矛头指向周恩来的批评中提出。

中共十大后,王洪文任中共中央副主席,中共中央政治局常委,张春桥任中共中央政治局常委、国务院副总理、解放军总政治部主任,江青与姚文元任中共中央政治局委员。四个人结为政治团体,搞宗派活动,妄图篡党夺权。在文革期间互相勾结,逆行倒施。

1976年10月6日,华国锋、叶剑英代表中共中央政治局,对江青、张春桥 、王洪文、姚文元及其在北京的帮派骨干实行隔离审查,粉碎"四人帮"。粉碎"四人帮"是历史性胜利,"文化大革命"十年至此结束。1981年1月25日,最高人民法院特别法庭对江青反革命集团主犯进行了宣判。

请同学们自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,难读的地方多读几遍。

自读提示

读读写写

谷穗( ) 宿营( ) 篝火( )

海防( ) 沉甸甸( )

suì

sù

ɡōu

fánɡ

diàn

口语中也读chén diān diān

字词清单

( )宿营

( )一宿

( )星宿

宿

sù

xiǔ

( )心脏

( )肮脏

脏

zànɡ

zānɡ

xiù

麻雀虽小,五脏俱全

多音字

字词清单

甸( )

旬( )

沉甸甸

上旬

diàn

xún

篝( )

簧( )

篝火

弹簧

ɡōu

huánɡ

每月一日到十日的十天

字词清单

形近字

学生略读全文,初步感知内容

第一部分(第1节):询问、呼唤周总理,点明人民对他的想念之情。

第二部分(第2-8节):通过写诗人热切的呼喊和山谷、大地、松涛、海浪、广场的回音,逐步展现了周总理与亿万人民血肉相连、息息相关的动人情景,并反复强调“在这里”和“在一起”,从而表现总理爱人民,人民爱总理的主题。

第三部分(第9节):高度深化总理的形象和人民深深的思念之情,形象地创造出周总理虽死犹生,永远活在亿万人民的心里的意境。

课文研讨

同学们在读第一节的时候应该重读哪些词语呢?为什么要重读这些词语呢?

“我们的”“好”“哪里”“想念”这些词应重读。分别强调:总理与人民的血肉关系。揭示了人民崇敬和怀念的原因,又引出下文对周总理不朽业绩的追忆。表现出人民内心寻找总理的迫切感及深切的思念之情。

想一想

品 读 课 文

2

明确:抒发了亿万人民对周总理的敬爱、怀念之情。第一小节反复呼唤、寻找周总理,并反复倾诉人民的思念之情;最后结尾处告诉我们答案,并反复强调人民对周总理深切怀念之情。首尾照应,行文严谨。

同学们在朗读首尾两小节之后发现这两小节构成“一问一答”的脉络层次,这其中抒发了一种什么样的感情呢?行文之间有什么特点呢?

明确:诗歌一开始呈现了全诗的抒情基调,第二至第五节用结构一致的诗节推出“我们”的深情呼唤,对着“高山”“大地”“森林”“大海”寻找总理。这样的构思是诗人精心组织的。由雄伟的“高山”联想到革命征途,歌颂了周总理忠于革命、勇往直前的革命精神;由广博的“大地”联想到谷穗,进而又想到总理流下的汗水,表现了总理深入基层,与人民群众同甘共苦的光辉形象;由“森林”想到篝火,进而又想到伐木工人回忆总理的情景,表现总理平易近人,关心工人,与人民群众心连心的特点;由“大海”联想到边防战士,进而又想到总理为战士披大衣的细节,表现总理关心战士,爱民如子的形象。

为什么在中间又花费大量的笔墨去写“高山”“大地”“森林”“大海”呢?与第六节构成什么关系呢?

明确:诗人接着带领读者回到了天安门前,运用拟人化手法,让广场作答:“呵,轻些呀,轻些,他正在中南海接见外宾,他正在政治局出席会议……”(省略号意味着周总理还有许多工作要做)

在寻找周总理的过程中,发现到处是总理深深的足迹,诗人接着带领读者回到了哪里呢?这部分的描述有什么用意呢?

明确:“这里”指“人民的心里”,总理虽然已经逝世,可他那伟岸的形象和崇高的精神却永远不会消失,“永远居住在太阳升起的地方”充满诗意,让人联想到总理的精神与日月同辉,永远给人民带来光和热,表明周总理在人民心中的地位是永垂不朽的。

第八小节饱含热忱地告诉了我们总理“在这里”并反复强调,联系第九小节,说说“这里”指的是哪里?总理已逝世,为何又说“永远居住在太阳升起的地方”呢?

拓展延伸

3

1976年10月,党中央一举粉碎“四人帮”,举国欢庆,万民相告。中国青年艺术剧院为庆祝这个伟大的胜利,举办了一场大型晚会“英雄的十月”,以集体朗诵的形式,将《周总理,你在哪里》首次吟诵于舞台。

这首诗曾在《人民中国》《中国文学》英、法文版予以发表,先后被收入多种悼念周总理的诗选,并由中央人民广播电台首播,全国大部分电台转播。1979年2月,四川人民出版社印刷出版了柯岩的专题诗集《周总理,你在哪里?》,累计印数达14万册,这在当年创下了个人诗集印数最高的纪录。

20世纪80年代,《周总理,你在哪里?》一诗又被选入小学统编教材。2021年,该诗再次被选入人教社部编本语文教材九年级上册。

这篇课文的社会影响

诗歌运用了一种“询问—呼唤一寻找一回答”的诗歌形式,寄情于景,描绘了亿万人民在广阔世界里齐声呼唤、四处寻找周总理的动人场景,并以群众和万物的应和与深情作答,把怀念周总理和追述周总理一生伟业结合起来,营造出一种壮阔、感人的意境,逐步展现了周总理与人民心连心的动人情景,抒发了人民群众对周总理无限热爱和怀念的感情,对周总理鞠躬尽瘁为人民的崇高品质进行了深沉而热烈的赞颂。

课文主题

2

这首诗的构思是怎样的?

诗歌感情线索:

你在哪里

(感情的开端)

他刚离去

(感情的发展)

找遍整个世界(感情的回荡)

就在这里

(感情的迸发)

在人民心里

(感情的升华)

呼唤

寻找

回答

构思:

这首诗的描写的巨人形象,不仅是诗人的自我形象,也是当时无数致力于除旧布新、改变中国现状的青年志士们的化身。通过对于这种革新之力的歌颂,表达了五四青年渴望破坏旧世界、创造新世界的热情和决心。

课文总结

课后作业

4

阅读郭沫若的作品《太阳礼赞》、《晨安》、《天狗》,并试着分析诗歌特点。

谢谢观看

第二课 《周总理,你在哪里》

语文 · 部编版 · 九年级上

核心素养目标

语言建构与运用:通过诵读感受诗歌所描绘的景致和所抒发的感情。

思维发展与提升:了解各篇写作的背景,深切体会诗歌的意境。

审美鉴赏与创造:在理解诗歌的基础上,背诵这三首诗。

文化传承与理解体会:结合创作背景体会诗歌丰富深刻的意蕴。

良好的开端是成功的一半。为了使学生很快的进入课堂学习状态中来,我设计了适合是个特点的声情并茂的导语:“1976年,对于我们中国人来说,是一个悲痛而难忘的日子。那一天,亿万人民的贴心人,我们敬爱的周总理与世长辞,永远的离开了我们。举国上下,万民皆哀。今天,就让我们一同来学习当代诗人柯岩为纪念周总理逝世一周年而写的诗歌——《周总理,你在哪里》。”

导入新课

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日) ,字翔宇,曾用名飞飞、伍豪、少山、冠生等 ,原籍浙江绍兴,1898年3月5日生于江苏淮安。1921年加入中国共产党,是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,党和国家主要领导人之一,中国人民解放军主要创建人之一,中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。周恩来同志的卓著功勋、崇高品德、光辉人格,深深铭记在全国各族人民心中,在国际上也享有很高威望。

1976年1月8日在北京逝世。他的逝世受到极广泛的悼念。由于他一贯勤奋工作,严于律己,关心群众,被称为“人民的好总理”。他的主要著作收入《周恩来选集》。

知识备查

作者介绍

柯岩,(1929—2011),原名冯恺,女,满族,河南郑州人。当代作家、女诗人。曾任中国作家协会书记处书记。中共十二大代表,全国人大第八、九届代表,中国作家协会第六、七、八届全国委员会名誉委员。主要代表作有诗歌《周总理,你在哪里?》,长篇小说《寻找回来的世界》,报告文学《癌症≠死亡》、《特邀代表》等。她被称为20世纪中国文坛上全能式作家,2006年荣获“中国当代诗魂金奖”。

关于这个笔名,柯岩解释道:"中国古人把绿绿的小苗称之为柯;岩就是大大的坚硬的岩石。岩石上是很难长出树来的,因此,凡是能在岩石上成活的树,它的根须必须透过岩石的缝隙寻找泥土,把根深深地扎入大地,它的生命力必将加倍的顽强……我取它做我的笔名,因为我知道写作是一件很难的事,决心终生扎根大地,终生奋力的攀登,从而使我的作品能像岩石中的小树那样富有生命力。"

笔名由来

背景资料

知识备查

1976年1月8日,中国共产党的优秀党员、伟大的无产阶级革命家、杰出的共产主义战士、中国人民久经考验的卓越的党和国家领导人周恩来同志,因患癌症,医治无效,在北京逝世。周恩来同志忠于党,忠于人民,为贯彻执行毛泽东主席的无产阶级革命路线,争取中国人民解放事业和共产主义事业的胜利,英勇斗争,鞠躬尽瘁,无私地贡献了毕生精力,对党对人民作出了不可磨灭的贡献,建立了不朽的功绩。但是,祸国殃民的“四人帮”出于反动的阶级本性,极端仇恨周总理。在总理生前和病重期间,他们不但放冷枪、射暗箭,对周总理极尽打击陷害之事,而且在周总理逝世后,当全国人民都为失去自己的好总理而万分悲痛,举行各种悼念活动以寄托自己的哀思时,他们疯狂地进行破坏和压制,甚至恶毒地把群众的悼念活动污蔑为“反动思潮”。

在以华国锋主席为首的党中央粉碎了“四人帮”之后,在周总理逝世一周年的纪念日子里,柯岩同志以无限崇敬和怀念的心情,创作了《周总理,你在哪里?》。

"四人帮"是指王洪文、张春桥、江青、姚文元四人在文化大革命期间所结成的帮派。

"四人帮"这一称谓最先由毛泽东于1974年1月初在对江青等人借"批林批孔"之机把矛头指向周恩来的批评中提出。

中共十大后,王洪文任中共中央副主席,中共中央政治局常委,张春桥任中共中央政治局常委、国务院副总理、解放军总政治部主任,江青与姚文元任中共中央政治局委员。四个人结为政治团体,搞宗派活动,妄图篡党夺权。在文革期间互相勾结,逆行倒施。

1976年10月6日,华国锋、叶剑英代表中共中央政治局,对江青、张春桥 、王洪文、姚文元及其在北京的帮派骨干实行隔离审查,粉碎"四人帮"。粉碎"四人帮"是历史性胜利,"文化大革命"十年至此结束。1981年1月25日,最高人民法院特别法庭对江青反革命集团主犯进行了宣判。

请同学们自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,难读的地方多读几遍。

自读提示

读读写写

谷穗( ) 宿营( ) 篝火( )

海防( ) 沉甸甸( )

suì

sù

ɡōu

fánɡ

diàn

口语中也读chén diān diān

字词清单

( )宿营

( )一宿

( )星宿

宿

sù

xiǔ

( )心脏

( )肮脏

脏

zànɡ

zānɡ

xiù

麻雀虽小,五脏俱全

多音字

字词清单

甸( )

旬( )

沉甸甸

上旬

diàn

xún

篝( )

簧( )

篝火

弹簧

ɡōu

huánɡ

每月一日到十日的十天

字词清单

形近字

学生略读全文,初步感知内容

第一部分(第1节):询问、呼唤周总理,点明人民对他的想念之情。

第二部分(第2-8节):通过写诗人热切的呼喊和山谷、大地、松涛、海浪、广场的回音,逐步展现了周总理与亿万人民血肉相连、息息相关的动人情景,并反复强调“在这里”和“在一起”,从而表现总理爱人民,人民爱总理的主题。

第三部分(第9节):高度深化总理的形象和人民深深的思念之情,形象地创造出周总理虽死犹生,永远活在亿万人民的心里的意境。

课文研讨

同学们在读第一节的时候应该重读哪些词语呢?为什么要重读这些词语呢?

“我们的”“好”“哪里”“想念”这些词应重读。分别强调:总理与人民的血肉关系。揭示了人民崇敬和怀念的原因,又引出下文对周总理不朽业绩的追忆。表现出人民内心寻找总理的迫切感及深切的思念之情。

想一想

品 读 课 文

2

明确:抒发了亿万人民对周总理的敬爱、怀念之情。第一小节反复呼唤、寻找周总理,并反复倾诉人民的思念之情;最后结尾处告诉我们答案,并反复强调人民对周总理深切怀念之情。首尾照应,行文严谨。

同学们在朗读首尾两小节之后发现这两小节构成“一问一答”的脉络层次,这其中抒发了一种什么样的感情呢?行文之间有什么特点呢?

明确:诗歌一开始呈现了全诗的抒情基调,第二至第五节用结构一致的诗节推出“我们”的深情呼唤,对着“高山”“大地”“森林”“大海”寻找总理。这样的构思是诗人精心组织的。由雄伟的“高山”联想到革命征途,歌颂了周总理忠于革命、勇往直前的革命精神;由广博的“大地”联想到谷穗,进而又想到总理流下的汗水,表现了总理深入基层,与人民群众同甘共苦的光辉形象;由“森林”想到篝火,进而又想到伐木工人回忆总理的情景,表现总理平易近人,关心工人,与人民群众心连心的特点;由“大海”联想到边防战士,进而又想到总理为战士披大衣的细节,表现总理关心战士,爱民如子的形象。

为什么在中间又花费大量的笔墨去写“高山”“大地”“森林”“大海”呢?与第六节构成什么关系呢?

明确:诗人接着带领读者回到了天安门前,运用拟人化手法,让广场作答:“呵,轻些呀,轻些,他正在中南海接见外宾,他正在政治局出席会议……”(省略号意味着周总理还有许多工作要做)

在寻找周总理的过程中,发现到处是总理深深的足迹,诗人接着带领读者回到了哪里呢?这部分的描述有什么用意呢?

明确:“这里”指“人民的心里”,总理虽然已经逝世,可他那伟岸的形象和崇高的精神却永远不会消失,“永远居住在太阳升起的地方”充满诗意,让人联想到总理的精神与日月同辉,永远给人民带来光和热,表明周总理在人民心中的地位是永垂不朽的。

第八小节饱含热忱地告诉了我们总理“在这里”并反复强调,联系第九小节,说说“这里”指的是哪里?总理已逝世,为何又说“永远居住在太阳升起的地方”呢?

拓展延伸

3

1976年10月,党中央一举粉碎“四人帮”,举国欢庆,万民相告。中国青年艺术剧院为庆祝这个伟大的胜利,举办了一场大型晚会“英雄的十月”,以集体朗诵的形式,将《周总理,你在哪里》首次吟诵于舞台。

这首诗曾在《人民中国》《中国文学》英、法文版予以发表,先后被收入多种悼念周总理的诗选,并由中央人民广播电台首播,全国大部分电台转播。1979年2月,四川人民出版社印刷出版了柯岩的专题诗集《周总理,你在哪里?》,累计印数达14万册,这在当年创下了个人诗集印数最高的纪录。

20世纪80年代,《周总理,你在哪里?》一诗又被选入小学统编教材。2021年,该诗再次被选入人教社部编本语文教材九年级上册。

这篇课文的社会影响

诗歌运用了一种“询问—呼唤一寻找一回答”的诗歌形式,寄情于景,描绘了亿万人民在广阔世界里齐声呼唤、四处寻找周总理的动人场景,并以群众和万物的应和与深情作答,把怀念周总理和追述周总理一生伟业结合起来,营造出一种壮阔、感人的意境,逐步展现了周总理与人民心连心的动人情景,抒发了人民群众对周总理无限热爱和怀念的感情,对周总理鞠躬尽瘁为人民的崇高品质进行了深沉而热烈的赞颂。

课文主题

2

这首诗的构思是怎样的?

诗歌感情线索:

你在哪里

(感情的开端)

他刚离去

(感情的发展)

找遍整个世界(感情的回荡)

就在这里

(感情的迸发)

在人民心里

(感情的升华)

呼唤

寻找

回答

构思:

这首诗的描写的巨人形象,不仅是诗人的自我形象,也是当时无数致力于除旧布新、改变中国现状的青年志士们的化身。通过对于这种革新之力的歌颂,表达了五四青年渴望破坏旧世界、创造新世界的热情和决心。

课文总结

课后作业

4

阅读郭沫若的作品《太阳礼赞》、《晨安》、《天狗》,并试着分析诗歌特点。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)