高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 10:55:32 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

诸侯纷争与变法运动

课程标准:

了解春秋战国时期的经济发展和政治变动。理解战国时期变法运动的必然性;了解孔子与老子的思想;了解百家争鸣的局面及其意义。

政治大动荡---列国纷争

经济大发展---社会变革

思想大活跃---百家争鸣

政治大动荡---列国纷争

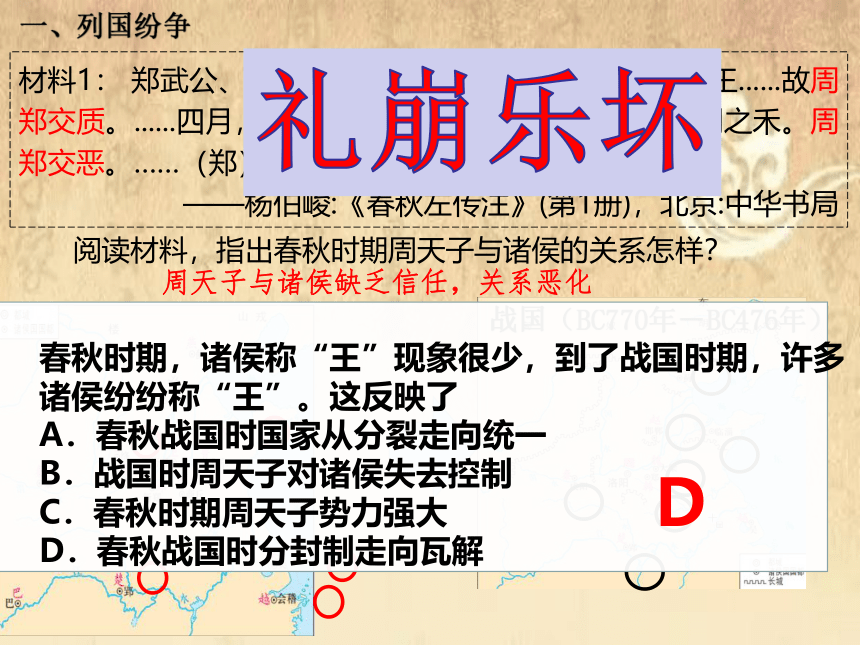

材料1: 郑武公、庄公为平王卿士。王贰于虢,郑伯怨王......故周郑交质。......四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。……(郑)祝聃射王中肩,......

——杨伯峻:《春秋左传注》(第1册),北京:中华书局

阅读材料,指出春秋时期周天子与诸侯的关系怎样?

周天子与诸侯缺乏信任,关系恶化

战国(BC770年―BC476年)

王权衰落

礼崩乐坏

一、列国纷争

春秋时期,诸侯称“王”现象很少,到了战国时期,许多诸侯纷纷称“王”。这反映了

A.春秋战国时国家从分裂走向统一

B.战国时周天子对诸侯失去控制

C.春秋时期周天子势力强大

D.春秋战国时分封制走向瓦解

D

二、华夏认同

提到战争,人们往往与社会动荡、国家分裂等情况联系在一起……春秋时期便处于这种特殊的历史环境中,当时诸侯林立,战争不断,大国争霸给人民带来极大痛苦。但我们应该看到,战争的积极意义占据主导地位,战争打破了各族间原有的界限,为各族的交往、融合创造了有利的条件。

——《春秋时期山西境内北狄的夏化及其对华夏族的影响》

思考:作者对春秋战国时期战争的看法有哪些?

战争给人民带来灾难但同时也促进了民族间的交融

①春秋时期中原自称“华夏”,其他民族产生华夏认同观念。

②战国时期戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

影响:华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

根据教材第10页归纳春秋战国时期民族交融的表现和影响?

经济大发展---社会变革

1、根据教材11页,归纳春秋战国时期的经济发展情况

农 业:

工 商 业:

A:铁农具 牛耕

B:都江堰、郑国渠、芍陂

分工细密、货币、中心城市、大商人

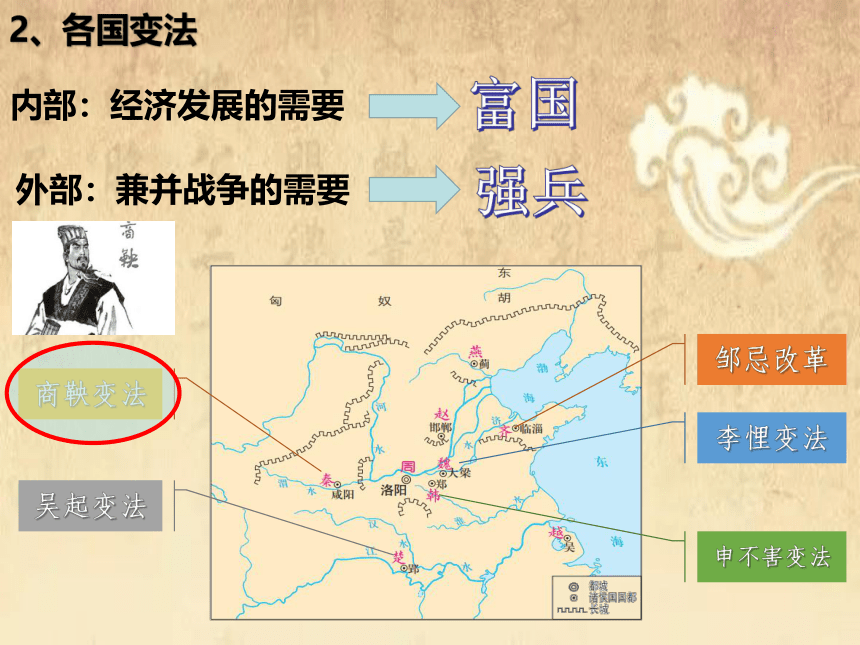

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

2、各国变法

外部:兼并战争的需要

强兵

内部:经济发展的需要

富国

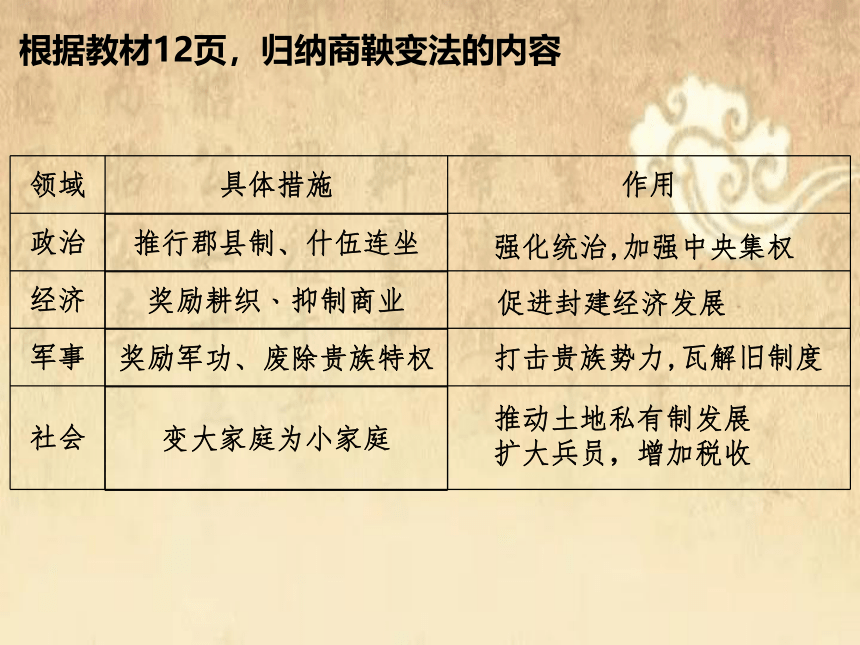

根据教材12页,归纳商鞅变法的内容

领域 具体措施 作用

政治

经济

军事

社会

推行郡县制、什伍连坐

奖励耕织﹑抑制商业

奖励军功、废除贵族特权

变大家庭为小家庭

强化统治,加强中央集权

促进封建经济发展

打击贵族势力,瓦解旧制度

推动土地私有制发展

扩大兵员,增加税收

材料令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

——[西汉]司马迁:《史记》卷六十八《商君列传》

北京:中华书局,1982年,第2231页

商鞅这样做的目的是什么?简析商鞅变法成功的原因。

目的:取信于民,便于推行法令﹔树立政府的权威。

原因:顺应时代潮流;措施全面、合理;推行新法讲究策略。

自主探究:商鞅变法成功原因

思想大活跃---百家争鸣

材料 应该说,战国“百家争鸣”不是一时凭空出现的“风气”,不仅是“当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映”,也不仅“对当时文化学术发展有极大的推动作用”,而是中国古典文化的首次历史大展现,中国文化史上的伟大创举,其形成源远流长,成果丰硕,影响深远,对两千多年来中国文化的发展有极大的推动,堪称文化发展的光辉典范。战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现,绝非偶然,夏商周三代,尤其在东周春秋时期,为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源。

——薛国中:《论战国时期“百家争鸣”的历史条件》

根据材料,归纳百家争鸣产生的历史条件?

社会变革和阶级关系的变化;

西周以来礼乐文化的发展;

春秋以来士人阶层的地位提高;

各国渴望人才。

学派 时期 代表 主要思想主张

儒家 春秋 孔子

战国 孟子

战国 荀子

道家 春秋 老子

战国 庄子

阴阳家 战国 邹衍

墨家 战国 墨子

法家 战国 韩非

根据材料,归纳春秋战国时期思想家的思想?

核心“仁”;以德治民,克己复礼;有教无类

核心“道”;无为而治;事物相互依存相互转化

仁政;性善论

隆礼重法;性恶论

崇尚逍遥自由

五行“相生相胜”(相互促进相互制约)

节俭;兼爱;非攻

以法治国;中央集权

材料: 春秋战国之际的百家争鸣,对当时社会和后世都有着深远的影响。首先,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,同时经济的发展又反过来促进文化的进一步繁荣,推动了中国的社会转型;在政治上,百家争鸣的局面也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革;在文化上,百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的段。其次,百家争鸣当中形成的学术派别构成了中国传统文化的基础,在构建和谐社会的今天,也要汲取这些传统文化的精华。 ——谭风雷《对春秋战国之际“百家争鸣”的几点分析》

根据材料概括指出百家争鸣的意义?

百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动。促进了经济发展,推动了社会转型;为各国的变法运动准备了条件;促进了文化的发展。构成了中华传统文化的基础。

内容上:学派众多;

关系上:各种思想之间有关联;多元到一统趋势。

政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《中国文化导论》

自主探究:百家争鸣

根据材料,归纳春秋战国时期思想特点?

课堂小结

王 室 衰 微

诸 侯 争 霸

兼 并 战 争

传 统 秩 序 被 破 坏

统 一 趋 势 出 现

华 夏 认 同

经 济 发 展

变 法 运 动

百 家 争 鸣

课堂巩固

1.春秋战国时期,多种体育项目兴起,射箭、举重、武艺、摔跤、田径、游泳、赛马、击剑尤为兴盛。驾驭战车、战车训练等活动也蓬勃发展。据此可知,当时( )

A.诸侯兼并战争频繁 B.尚武成为社会风气

C.法家学说颇为流行 D.军人社会地位很高

2.甲骨卜辞记载,商发动的所有战争活动,最多投入兵力不过13000人。周武王伐纣时,数百个诸侯国军队组成的联军也不过5万人;而到战国,一个较大诸侯国有几十万军队已是司空见惯的事。这一变化突出说明( )

A.时局变化影响着战争规模 B.经济发展提升了国家实力

C.人口剧增保障了军队扩需 D.当权者意愿左右军队建设

B

B

3.司马迁在《史记》中,以黄帝为华夏第一帝,将“五方”之民,以及中国四边的匈奴族、南越族、东越族、西南夷等的祖先一同纳入华夏世系中去。据此可知,司马迁意在( )

A.强调各民族保留自身特色 B.启发民众摒弃华夷观念C.坚持不虚美不隐恶的原则 D.构建同源同祖思想观念

4.如图是出土于云南江川李家山的牛虎铜案是战国时期古滇国的青铜祭祀礼器。其造型由二牛一虎组成既有中原地区四足案的特征又具有浓郁的地方民族风格。其反映了战国时期( )

A.牛耕技术推广到了西南地区

B.古滇国中央集权制度的建立

C.中原与西南的商业往来频繁

D.民族之间文化的交流与交融

D

D

5.出身破产平民的吴起、刚刚被解放不久的奴隶申不害、出身没落贵族的商鞅、出身普通平民的李斯都被各诸侯国委以相、将等要职。这说明战国时期( )

A.人才流动日益频繁 B.君主集权体制形成

C.争霸战争愈演愈烈 D.量能授官成为潮流

7.有学者指出,现有关于商鞅变法中将土地私有化的依据仅仅是《汉书.食货志》中董仲舒的言论,除此再无别的资料可以证明当时秦国土地政策是私有制,反倒是《云梦秦简》和《青川秦牍》中的记录可以佐证,在商鞅变法时,秦国土地政策是国有制,这可以看出( )

A.史学观点随时代发展 B.历史很难被准确认知

C.亲历者的记录更客观 D.历史史实有不确定性

6.如表是关于春秋战国时期的部分记载。材料可以用来说明,春秋战国时期( )

A.私营经济出现促进私权盛行 B.社会意识变迁推动经济发展C.商品经济发展推动社会转型 D.政府重视工商业市场的发展

D

B

8.春秋后期,郑国大夫子产顶着压力清查农业,重新划分全国田地和沟渠,承认地主土地私有,师初税亩,仿相地而衰征,征赋富国。对子产改革认识正确的是

A.遭遇旧贵族的强烈反抗

B.顺应了历史发展的潮流

C.使郑国实现了富国强兵

D.为商鞅变法奠定了基础

9.孔子一生不问某事之有利无利,只问合义不合义,声称“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”。孟子强调“非礼之礼,非义之义,大人弗为”,“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在”。这反映出,当时他们

A.追求人性至高境界

B.宣扬价值判断标准

C.迎合时代发展需要

D.维护社会等级秩序

B

B

10.汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子 C.韩非 D.墨子

11.战国时代诸子蜂起,儒家和墨家内部都有不同的派系。庄子崇尚老子,倡导自然,韩非主张彻底抛弃文学、忠信、仁义、贤智,“一断于法”。此外,还有“离坚白”和“合同异”的名家,以及阴阳家、纵横家等等。百家自由发表言论,平等竞争,思想极度活跃。该状况( )

A.反映出百家在争辩中实现融合

B.根源于经济社会的全面转型

C.说明儒家思想丧失了统治地位

D.体现了诸子学派内部的分裂

B

B

12.墨子认为“一人则一义(议)…共人兹众,其所谓义者亦兹众”,主张“一同天下之议”;荀子认为“诸侯异政,百家异说”造成了社会的动乱。据此可知百家争鸣

A.推动了思想解放 B.奠定了后世思想文化基础

C.孕育了思想统一 D.得到了统治集团积极支持

13.墨子在其《非乐》篇中痛陈:“民有三患:饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息……然即当为之撞巨钟、击鸣鼓、弹琴瑟、吹竿笙而扬干戚,民衣食之财,将安可得乎?”为此,墨子主张A.以农为本 B.无为而治 C.节用爱民 D.礼法并重

14.有学者认为中国古代:“在从列国割据到天下一统的过程中,士人的思想和智慧得到了最大程度的释放,同时,他们也亲自终结了自己的黄金时代”,这一说法的依据是( )

A.士人演变为新兴地主 B.各国诸侯重用士人

C.新型政治体制限制 D.儒学独尊地位确立

C

C

C

Thank you

诸侯纷争与变法运动

课程标准:

了解春秋战国时期的经济发展和政治变动。理解战国时期变法运动的必然性;了解孔子与老子的思想;了解百家争鸣的局面及其意义。

政治大动荡---列国纷争

经济大发展---社会变革

思想大活跃---百家争鸣

政治大动荡---列国纷争

材料1: 郑武公、庄公为平王卿士。王贰于虢,郑伯怨王......故周郑交质。......四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。……(郑)祝聃射王中肩,......

——杨伯峻:《春秋左传注》(第1册),北京:中华书局

阅读材料,指出春秋时期周天子与诸侯的关系怎样?

周天子与诸侯缺乏信任,关系恶化

战国(BC770年―BC476年)

王权衰落

礼崩乐坏

一、列国纷争

春秋时期,诸侯称“王”现象很少,到了战国时期,许多诸侯纷纷称“王”。这反映了

A.春秋战国时国家从分裂走向统一

B.战国时周天子对诸侯失去控制

C.春秋时期周天子势力强大

D.春秋战国时分封制走向瓦解

D

二、华夏认同

提到战争,人们往往与社会动荡、国家分裂等情况联系在一起……春秋时期便处于这种特殊的历史环境中,当时诸侯林立,战争不断,大国争霸给人民带来极大痛苦。但我们应该看到,战争的积极意义占据主导地位,战争打破了各族间原有的界限,为各族的交往、融合创造了有利的条件。

——《春秋时期山西境内北狄的夏化及其对华夏族的影响》

思考:作者对春秋战国时期战争的看法有哪些?

战争给人民带来灾难但同时也促进了民族间的交融

①春秋时期中原自称“华夏”,其他民族产生华夏认同观念。

②战国时期戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

影响:华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

根据教材第10页归纳春秋战国时期民族交融的表现和影响?

经济大发展---社会变革

1、根据教材11页,归纳春秋战国时期的经济发展情况

农 业:

工 商 业:

A:铁农具 牛耕

B:都江堰、郑国渠、芍陂

分工细密、货币、中心城市、大商人

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

2、各国变法

外部:兼并战争的需要

强兵

内部:经济发展的需要

富国

根据教材12页,归纳商鞅变法的内容

领域 具体措施 作用

政治

经济

军事

社会

推行郡县制、什伍连坐

奖励耕织﹑抑制商业

奖励军功、废除贵族特权

变大家庭为小家庭

强化统治,加强中央集权

促进封建经济发展

打击贵族势力,瓦解旧制度

推动土地私有制发展

扩大兵员,增加税收

材料令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

——[西汉]司马迁:《史记》卷六十八《商君列传》

北京:中华书局,1982年,第2231页

商鞅这样做的目的是什么?简析商鞅变法成功的原因。

目的:取信于民,便于推行法令﹔树立政府的权威。

原因:顺应时代潮流;措施全面、合理;推行新法讲究策略。

自主探究:商鞅变法成功原因

思想大活跃---百家争鸣

材料 应该说,战国“百家争鸣”不是一时凭空出现的“风气”,不仅是“当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映”,也不仅“对当时文化学术发展有极大的推动作用”,而是中国古典文化的首次历史大展现,中国文化史上的伟大创举,其形成源远流长,成果丰硕,影响深远,对两千多年来中国文化的发展有极大的推动,堪称文化发展的光辉典范。战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现,绝非偶然,夏商周三代,尤其在东周春秋时期,为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源。

——薛国中:《论战国时期“百家争鸣”的历史条件》

根据材料,归纳百家争鸣产生的历史条件?

社会变革和阶级关系的变化;

西周以来礼乐文化的发展;

春秋以来士人阶层的地位提高;

各国渴望人才。

学派 时期 代表 主要思想主张

儒家 春秋 孔子

战国 孟子

战国 荀子

道家 春秋 老子

战国 庄子

阴阳家 战国 邹衍

墨家 战国 墨子

法家 战国 韩非

根据材料,归纳春秋战国时期思想家的思想?

核心“仁”;以德治民,克己复礼;有教无类

核心“道”;无为而治;事物相互依存相互转化

仁政;性善论

隆礼重法;性恶论

崇尚逍遥自由

五行“相生相胜”(相互促进相互制约)

节俭;兼爱;非攻

以法治国;中央集权

材料: 春秋战国之际的百家争鸣,对当时社会和后世都有着深远的影响。首先,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,同时经济的发展又反过来促进文化的进一步繁荣,推动了中国的社会转型;在政治上,百家争鸣的局面也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革;在文化上,百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的段。其次,百家争鸣当中形成的学术派别构成了中国传统文化的基础,在构建和谐社会的今天,也要汲取这些传统文化的精华。 ——谭风雷《对春秋战国之际“百家争鸣”的几点分析》

根据材料概括指出百家争鸣的意义?

百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动。促进了经济发展,推动了社会转型;为各国的变法运动准备了条件;促进了文化的发展。构成了中华传统文化的基础。

内容上:学派众多;

关系上:各种思想之间有关联;多元到一统趋势。

政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《中国文化导论》

自主探究:百家争鸣

根据材料,归纳春秋战国时期思想特点?

课堂小结

王 室 衰 微

诸 侯 争 霸

兼 并 战 争

传 统 秩 序 被 破 坏

统 一 趋 势 出 现

华 夏 认 同

经 济 发 展

变 法 运 动

百 家 争 鸣

课堂巩固

1.春秋战国时期,多种体育项目兴起,射箭、举重、武艺、摔跤、田径、游泳、赛马、击剑尤为兴盛。驾驭战车、战车训练等活动也蓬勃发展。据此可知,当时( )

A.诸侯兼并战争频繁 B.尚武成为社会风气

C.法家学说颇为流行 D.军人社会地位很高

2.甲骨卜辞记载,商发动的所有战争活动,最多投入兵力不过13000人。周武王伐纣时,数百个诸侯国军队组成的联军也不过5万人;而到战国,一个较大诸侯国有几十万军队已是司空见惯的事。这一变化突出说明( )

A.时局变化影响着战争规模 B.经济发展提升了国家实力

C.人口剧增保障了军队扩需 D.当权者意愿左右军队建设

B

B

3.司马迁在《史记》中,以黄帝为华夏第一帝,将“五方”之民,以及中国四边的匈奴族、南越族、东越族、西南夷等的祖先一同纳入华夏世系中去。据此可知,司马迁意在( )

A.强调各民族保留自身特色 B.启发民众摒弃华夷观念C.坚持不虚美不隐恶的原则 D.构建同源同祖思想观念

4.如图是出土于云南江川李家山的牛虎铜案是战国时期古滇国的青铜祭祀礼器。其造型由二牛一虎组成既有中原地区四足案的特征又具有浓郁的地方民族风格。其反映了战国时期( )

A.牛耕技术推广到了西南地区

B.古滇国中央集权制度的建立

C.中原与西南的商业往来频繁

D.民族之间文化的交流与交融

D

D

5.出身破产平民的吴起、刚刚被解放不久的奴隶申不害、出身没落贵族的商鞅、出身普通平民的李斯都被各诸侯国委以相、将等要职。这说明战国时期( )

A.人才流动日益频繁 B.君主集权体制形成

C.争霸战争愈演愈烈 D.量能授官成为潮流

7.有学者指出,现有关于商鞅变法中将土地私有化的依据仅仅是《汉书.食货志》中董仲舒的言论,除此再无别的资料可以证明当时秦国土地政策是私有制,反倒是《云梦秦简》和《青川秦牍》中的记录可以佐证,在商鞅变法时,秦国土地政策是国有制,这可以看出( )

A.史学观点随时代发展 B.历史很难被准确认知

C.亲历者的记录更客观 D.历史史实有不确定性

6.如表是关于春秋战国时期的部分记载。材料可以用来说明,春秋战国时期( )

A.私营经济出现促进私权盛行 B.社会意识变迁推动经济发展C.商品经济发展推动社会转型 D.政府重视工商业市场的发展

D

B

8.春秋后期,郑国大夫子产顶着压力清查农业,重新划分全国田地和沟渠,承认地主土地私有,师初税亩,仿相地而衰征,征赋富国。对子产改革认识正确的是

A.遭遇旧贵族的强烈反抗

B.顺应了历史发展的潮流

C.使郑国实现了富国强兵

D.为商鞅变法奠定了基础

9.孔子一生不问某事之有利无利,只问合义不合义,声称“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”。孟子强调“非礼之礼,非义之义,大人弗为”,“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在”。这反映出,当时他们

A.追求人性至高境界

B.宣扬价值判断标准

C.迎合时代发展需要

D.维护社会等级秩序

B

B

10.汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子 C.韩非 D.墨子

11.战国时代诸子蜂起,儒家和墨家内部都有不同的派系。庄子崇尚老子,倡导自然,韩非主张彻底抛弃文学、忠信、仁义、贤智,“一断于法”。此外,还有“离坚白”和“合同异”的名家,以及阴阳家、纵横家等等。百家自由发表言论,平等竞争,思想极度活跃。该状况( )

A.反映出百家在争辩中实现融合

B.根源于经济社会的全面转型

C.说明儒家思想丧失了统治地位

D.体现了诸子学派内部的分裂

B

B

12.墨子认为“一人则一义(议)…共人兹众,其所谓义者亦兹众”,主张“一同天下之议”;荀子认为“诸侯异政,百家异说”造成了社会的动乱。据此可知百家争鸣

A.推动了思想解放 B.奠定了后世思想文化基础

C.孕育了思想统一 D.得到了统治集团积极支持

13.墨子在其《非乐》篇中痛陈:“民有三患:饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息……然即当为之撞巨钟、击鸣鼓、弹琴瑟、吹竿笙而扬干戚,民衣食之财,将安可得乎?”为此,墨子主张A.以农为本 B.无为而治 C.节用爱民 D.礼法并重

14.有学者认为中国古代:“在从列国割据到天下一统的过程中,士人的思想和智慧得到了最大程度的释放,同时,他们也亲自终结了自己的黄金时代”,这一说法的依据是( )

A.士人演变为新兴地主 B.各国诸侯重用士人

C.新型政治体制限制 D.儒学独尊地位确立

C

C

C

Thank you

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进