高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动课件(共43张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动课件(共43张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 11:13:52 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

诸侯纷争与变法运动

(周)王夺郑伯(郑庄公)政郑伯不朝。秋,王诸侯代郑,郑伯击之。王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。

——《左传·桓公五年》

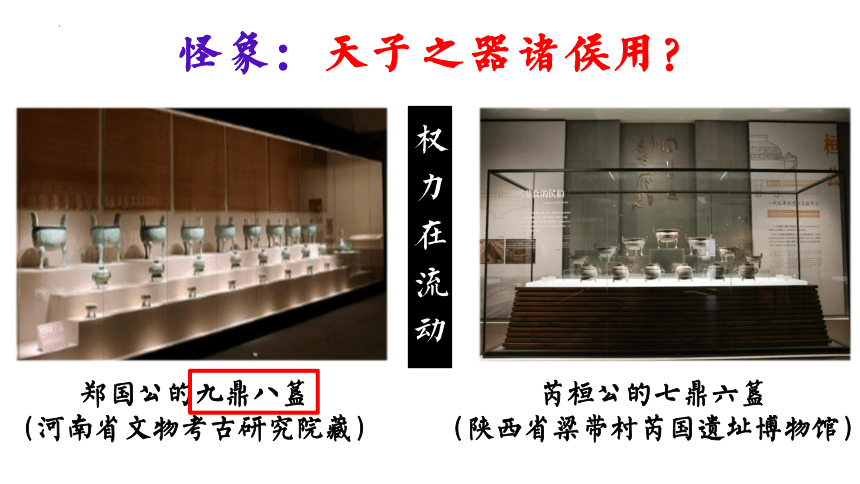

怪象:天子之器诸侯用?

郑国公的九鼎八簋

(河南省文物考古研究院藏)

芮桓公的七鼎六簋

(陕西省梁带村芮国遗址博物馆)

权力在流动

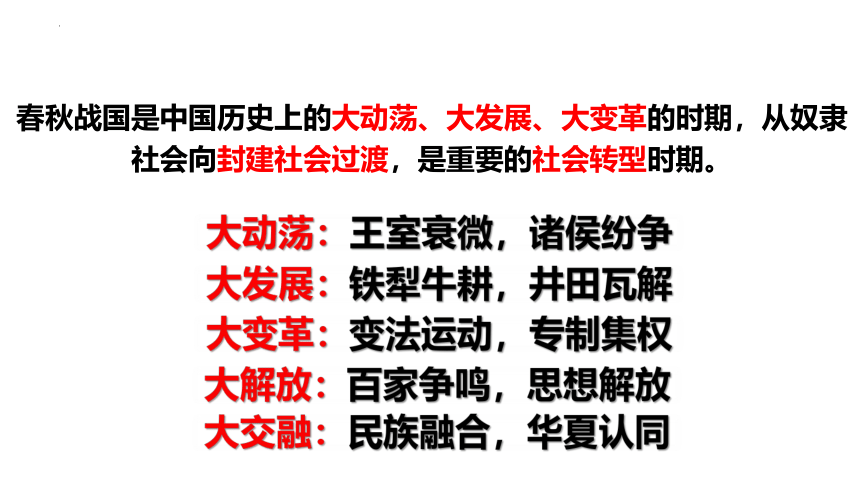

大动荡:王室衰微,诸侯纷争

大发展:铁犁牛耕,井田瓦解

大变革:变法运动,专制集权

大解放:百家争鸣,思想解放

大交融:民族融合,华夏认同

春秋战国是中国历史上的大动荡、大发展、大变革的时期,从奴隶社会向封建社会过渡,是重要的社会转型时期。

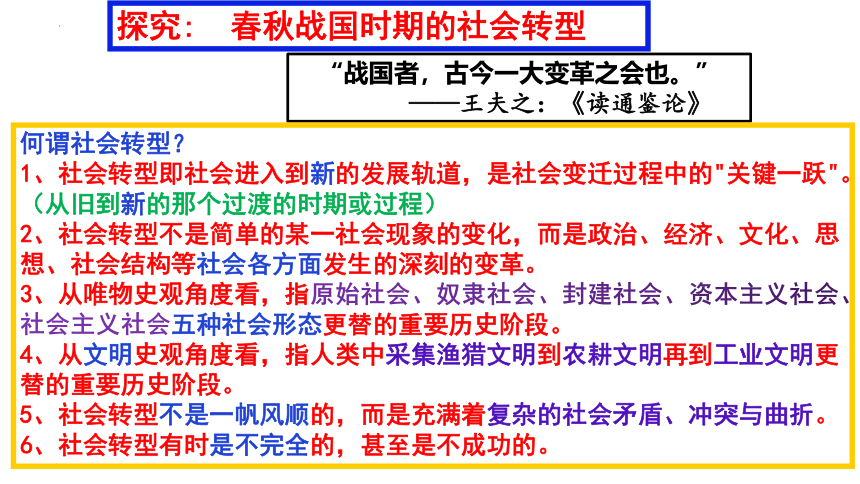

探究: 春秋战国时期的社会转型

“战国者,古今一大变革之会也。”

——王夫之:《读通鉴论》

何谓社会转型?

1、社会转型即社会进入到新的发展轨道,是社会变迁过程中的"关键一跃"。(从旧到新的那个过渡的时期或过程)

2、社会转型不是简单的某一社会现象的变化,而是政治、经济、文化、思想、社会结构等社会各方面发生的深刻的变革。

3、从唯物史观角度看,指原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会五种社会形态更替的重要历史阶段。

4、从文明史观角度看,指人类中采集渔猎文明到农耕文明再到工业文明更替的重要历史阶段。

5、社会转型不是一帆风顺的,而是充满着复杂的社会矛盾、冲突与曲折。

6、社会转型有时是不完全的,甚至是不成功的。

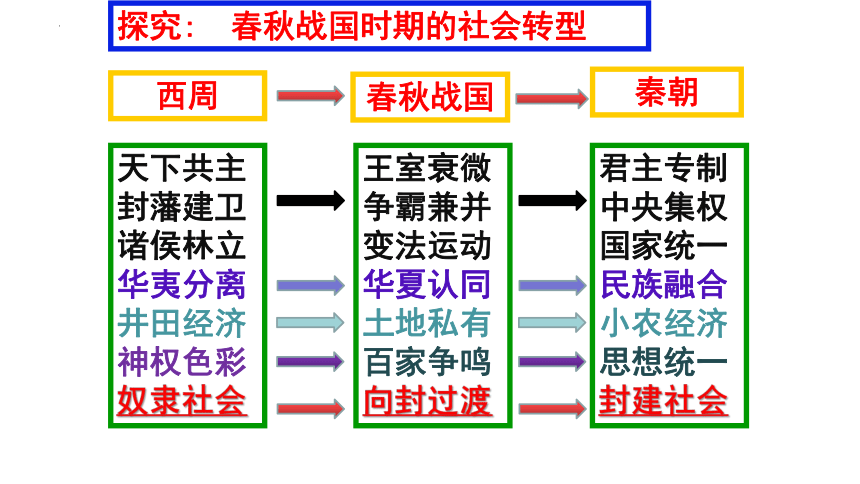

探究: 春秋战国时期的社会转型

西周

春秋战国

秦朝

天下共主封藩建卫诸侯林立

华夷分离

井田经济

神权色彩

奴隶社会

君主专制

中央集权

国家统一

民族融合

小农经济

思想统一

封建社会

王室衰微

争霸兼并

变法运动

华夏认同土地私有

百家争鸣

向封过渡

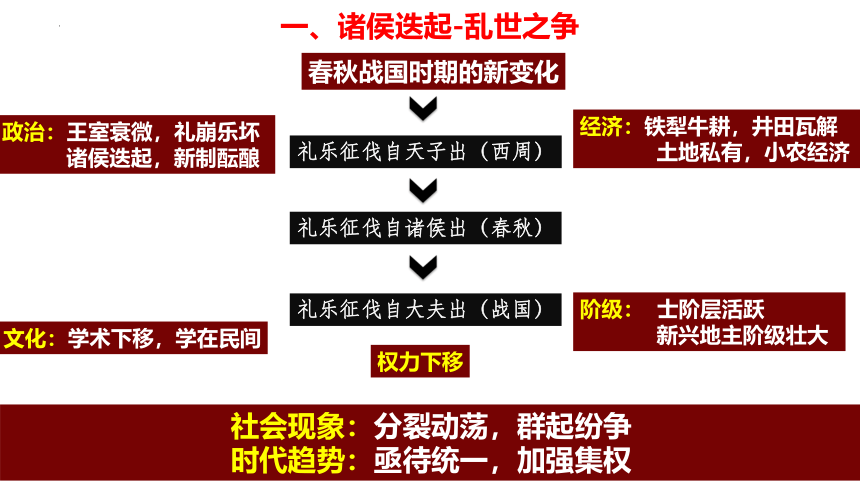

春秋战国时期的新变化

礼乐征伐自大夫出(战国)

礼乐征伐自天子出(西周)

政治:王室衰微,礼崩乐坏

诸侯迭起,新制酝酿

经济:铁犁牛耕,井田瓦解

土地私有,小农经济

阶级: 士阶层活跃

新兴地主阶级壮大

文化:学术下移,学在民间

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

社会现象:分裂动荡,群起纷争

时代趋势:亟待统一,加强集权

权力下移

一、诸侯迭起-乱世之争

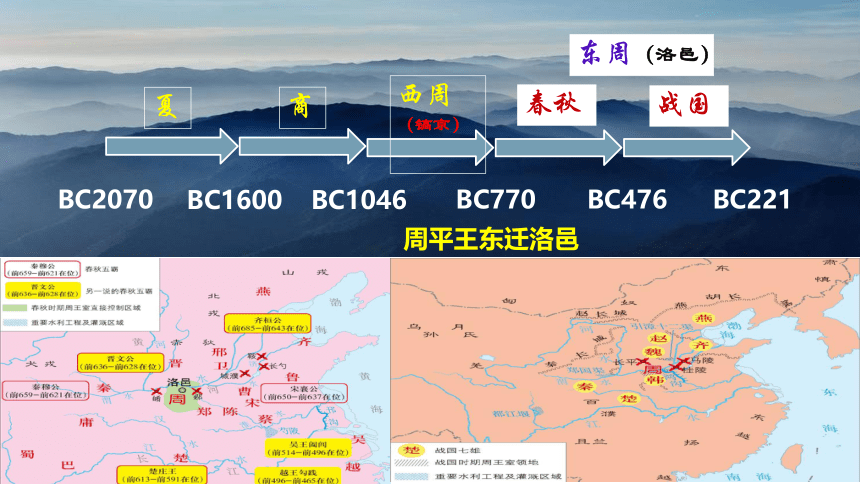

BC2070

BC1600

BC1046

BC770

BC476

BC221

夏

商

西周(镐京)

春秋

战国

东周(洛邑)

周平王东迁洛邑

西周

战国

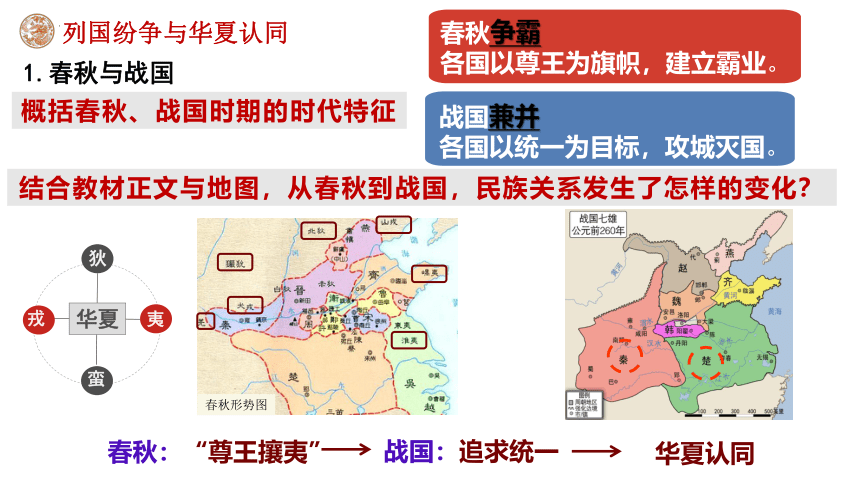

列国纷争与华夏认同

1.春秋与战国

概括春秋、战国时期的时代特征

春秋争霸

各国以尊王为旗帜,建立霸业。

战国兼并

各国以统一为目标,攻城灭国。

华夏

狄

蛮

戎

夷

春秋形势图

结合教材正文与地图,从春秋到战国,民族关系发生了怎样的变化?

春秋:“尊王攘夷”

战国:追求统一

华夏认同

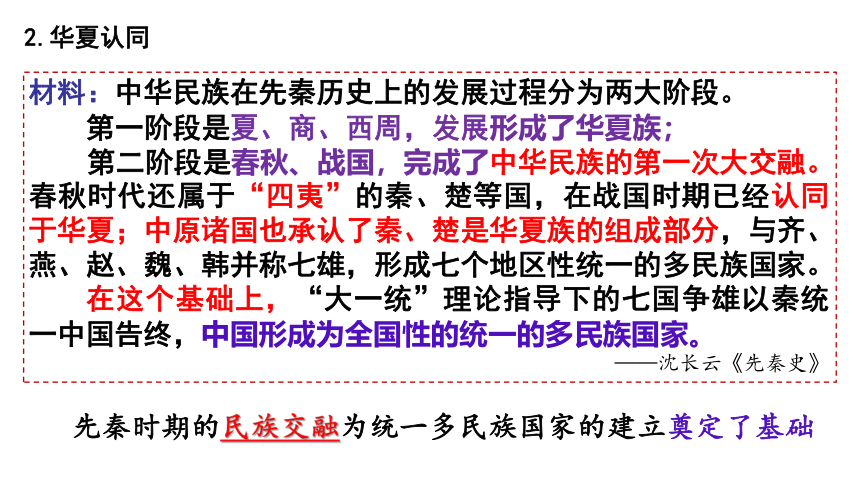

材料:中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。

在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——沈长云《先秦史》

先秦时期的民族交融为统一多民族国家的建立奠定了基础

2.华夏认同

华夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

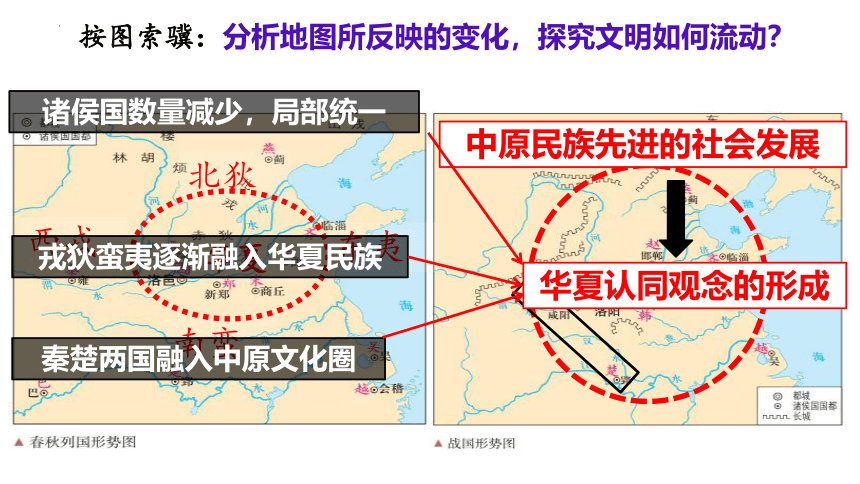

诸侯国数量减少,局部统一

戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

按图索骥:分析地图所反映的变化,探究文明如何流动?

秦楚两国融入中原文化圈

中原民族先进的社会发展

华夏认同观念的形成

(提示:从农业、手工业、商业、中心城市入手)

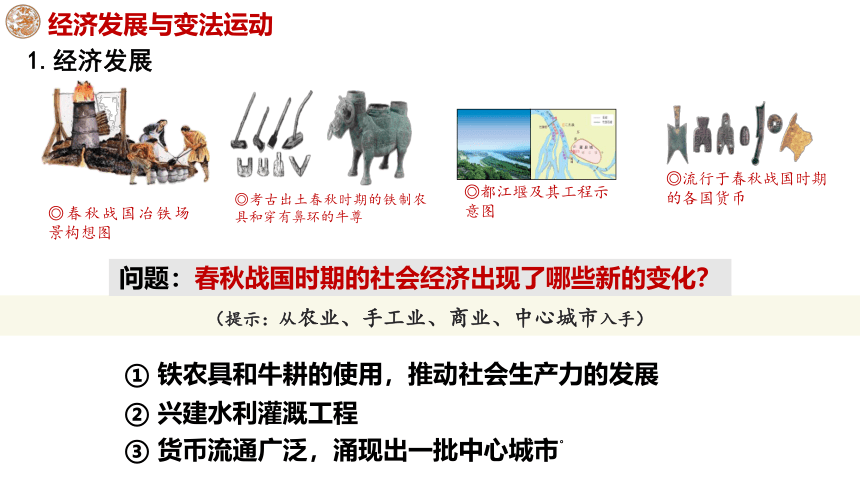

经济发展与变法运动

1.经济发展

◎春秋战国冶铁场景构想图

◎考古出土春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

◎都江堰及其工程示意图

◎流行于春秋战国时期的各国货币

问题:春秋战国时期的社会经济出现了哪些新的变化?

① 铁农具和牛耕的使用,推动社会生产力的发展

② 兴建水利灌溉工程

③ 货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

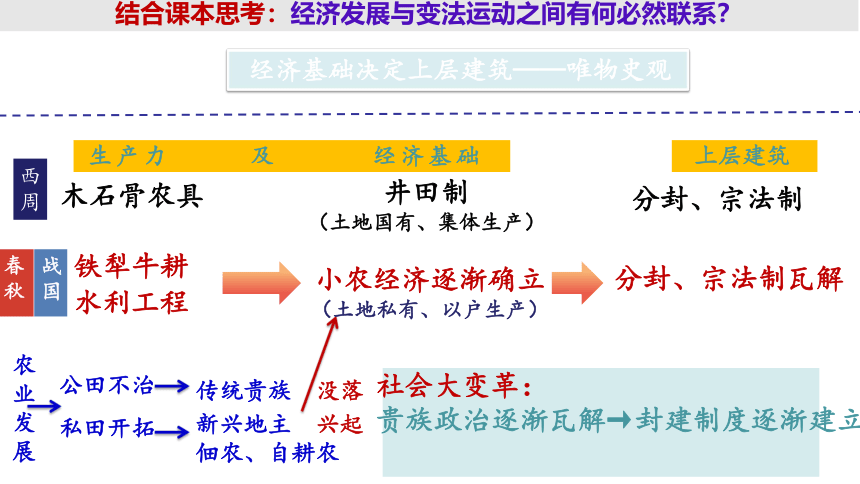

经济基础决定上层建筑——唯物史观

上层建筑

井田制

(土地国有、集体生产)

分封、宗法制

生产力 及 经济基础

木石骨农具

铁犁牛耕

水利工程

春 秋

战 国

农业发展

公田不治

私田开拓

新兴地主 兴起

佃农、自耕农

传统贵族 没落

小农经济逐渐确立

(土地私有、以户生产)

分封、宗法制瓦解

社会大变革:

贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

西

周

结合课本思考:经济发展与变法运动之间有何必然联系?

新兴地主阶级确立封建土地制度,发展封建经济的需要。

各国统治者出于兼并战争的需要;新兴地主阶级打击奴隶主贵族。

经济大发展

政治大动荡

旧制度的崩溃

富国强兵

2.变法的必然性

阅读分析地图并结合教材P11相关内容,解释战国时期各国纷纷开展变法的原因有哪些?

经济上 :铁器牛耕使用, 生产力发展

私田增多,井田制逐渐瓦解,土地私有制发展

政治上: 新兴地主阶级壮大,要求废除旧奴隶主贵族的世袭特权

兼并战争日益剧烈,各国为了提高统治效率实现富国强兵

阶层上: 士阶层活跃

思想上: 法家提倡变革,主张以法治国,符合当时社会发展的需求

总结:战国时期变法运动的必然性

魏国:李悝变法

韩国:申不害变法

楚国吴起变法

秦国:商鞅变法

赵国:赵武灵王变法胡服骑射

燕昭王设黄金台招贤纳士

(燕国:乐毅改革)

齐国:邹忌讽齐王纳谏

寿(zi)终(sha)就(shen)寝(wang)

射死,尸体车裂

52岁自然死亡

被杀,尸体车裂

以统一为目的的变法实现了局部统一

为全国统一奠定基础

3.诸侯国应变之法:变法运动

公元前361年,秦孝公即位后,下了一道“求贤令”:三晋攻夺我河西,诸侯都蔑视我秦国,再没有比这更让我感到羞辱的事了。献公即位,镇抚边境,徒治栎阳,想收复穆公打下来的土地,振兴秦国。我想起先君的作为,痛恨在心。各位贤士群臣有能出长策奇计让秦国强大者,我则封他为官,与他一起分享秦国。

二、应变之法 (一)诸侯国应变之法:变法运动

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

材料二:而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县

——《史记·商君列传》

材料三:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首者同赏,匿奸者与降敌者同罚。

——《史记·商君列传》

材料四:民有二男以上不分异者,倍其赋。

——《史记·商君列传》

材料五:有军功者,各以率受上爵。宗室非有军功论,不得为属籍。

——《史记·商君列传》

领域 具体措施 作用 目的

政治 推行郡县制;什伍连坐 强化统治;加强中央集权

富国强兵君主集权

经济 废井田,开阡陌; 奖励耕织;重农抑商 促进小农经济发展

军事 奖励军功; 剥夺和限制贵族特权 打击贵族势力,瓦解旧制度

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭。 推动土地私有制发展, 扩大兵员,增加税收

3.商鞅变法

二.经济发展与变法运动

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其博。斯年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏不部易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

商鞅变法:

译文: 商君治理秦国,法令一到就要执行,而且公平无私。处罚不回避有权势的人;论功行赏,不偏袒自己的亲信。太子犯了法,把他的老师刺面割鼻。一年之后,没有人拾取别人丢在路上的东西,也无人敢谋取非分的财物。这样,秦国兵力强盛,诸侯都害怕它了。但是商鞅为人刻薄少仁慈,只是用强力的办法来压服人罢了。

译文:太平盛世不会拘泥于一种制度,会变通的国家不会盲目效仿古制。所以,商汤不随古制而有天下,夏末,商末不改革制度而亡。改革者天下无敌,保守者不值得称赞。

惠王车裂之,而秦人不怜

——《战国策.秦策》

Q6:如何评价强国之路中法家思想的运用?

民弱国强,民强国弱,故有道之国,务在弱民。政作民之所恶,民弱;政作民之所乐,民强。

(《商君书》卷5〈弱民第二十〉)

(译文:国家弱则人民强,人民强则国家弱。这是“君民对立”的思想。认为治国的策略应该“弱民”。目的为加强统治。)

国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强。

(《商君书》卷1〈去强第四〉)

(译文:如果国家以对待善良百姓一样对待奸诈百姓,国家必定会混乱,国家的力量也必定会削弱;如果以对待奸诈的百姓一下对待善良的百姓就肯定会大治,国家就会富强。)

(3)影响:

①顺应历史潮流 (成功的根本原因)

②是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最彻底的一次变法 。

③使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

三、治世之道----百家争鸣

1.含义:

百家:泛指,意为数量多。指春秋战国时期的儒、道、墨、法等思想流派。

争鸣:针对当时社会上和学术上的各种问题,纷纷著书立说,阐发自己的观点,互相诘难、批驳,其目的都是寻求治国平天下之道。

百家争鸣指春秋战国时期不同思想学派的涌现及各学派之间争鸣的局面。

经济:铁犁牛耕,井田崩溃,土地私有,小农经济;

政治:王室衰微,礼崩乐坏,诸侯纷争,新制酝酿;

各国统治者争霸,礼贤下士,争先招揽人才;

阶级:新兴地主阶级,士阶层兴起并活跃;

文化:私学兴起,学术下移,学在官府—学在民间;

物质基础

宽松环境

结合教材与之前所学思考百家争鸣产生的社会背景?

三.百家争鸣

(原因)为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?(阅读P12 学习聚焦)

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

社会存在决定社会意识——唯物史观

学派 代表人物 代表阶层 主张

儒 孔子

孟子

荀子

道 老子

庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子

法家 韩非

结合表格概括诸子百家的思想

2.百家思想(内容)

百家争鸣

孔子(春秋晚期)

核心:仁—关爱他人

克己复礼—名正言顺、贵贱有序

主张恢复西周等级森严的礼乐制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

实行仁政—为政以德

代表人物-----孔子

仁者爱人—有等级差别的爱

政治思想

子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

樊迟问仁。子曰:“爱人”

夫子之道,忠恕而已矣

己所不欲,勿施于人

百家争鸣

教学方法:

教学思想:

学习方法:

“有教无类”

“因材施教”

“温故而知新”

“学而时习之”

“学而不思则罔,

思而不学则怠”

教学相长

①对鬼神敬而远之。重人事,远鬼神。

哲学思想

②把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,人本主义思想。

核心:仁—关爱他人

孔子(春秋晚期)

代表人物

代表人物-----孔子

为何孔子周游列国,推广治国理念却无功而返?

孔子维护礼乐制度的思想在当时战乱不断、诸侯争霸的时代,已不能顺应潮流,故而不能为当世所用。

那么什么样的思想才能为当时的社会所用呢?

百家争鸣

老子(春秋晚期)

哲学思想:

朴素的唯物史观、辩证法

特点:逍遥自由,消极避世

政治思想:无为而治

社会理念:小国寡民

核心:道为本原

代表人物----老子

法家

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

以法为本,法不阿(ē)贵 ——《韩非子》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效 ——《韩非子》

—— 新兴地主阶级代表

实现君主集权制的途径:

“法”:严刑峻法, “刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”

“术”:驾驭大臣的权术,“潜御众臣者也”

“势”:君主的地位和权力,“如虎豹之爪牙”

法律即使是对高贵的人,有权势的人也不徇情。形容执法公正,法律面前人人平等。

释义:政事分给地方官员来做,大权集中在中央。 圣明的君主独掌大权,四方的官员都来效力。

看图说话 人物 观点

孟子

荀子

仁政

性善

性恶

隆礼重法

韩非

以法治国

控制臣民

中央集权

看图说话 人物 观点

庄子

齐物

逍遥自由

邹衍

五行相生相胜

秦朝是五德终始说的第一个实践者

墨翟

节俭

兼爱,非攻

尚贤

Q4:活跃的“士”如何影响现实政治,建立他们的理想国?

(p12)

诸子百家的

学派 代表人物 代表阶层 思想主张

儒 孔子(春秋) 没 落 贵 族 1、核心:“仁”

2、政治:以德治民、克己复礼

3、教育:有教无类、兴办私学

4、性相近 《论语》

孟子(战国) 仁政、民贵君轻(民本思想)、性善论《孟子》

荀子(战国) “仁义”“隆礼重法”、君舟民水、性恶论 《荀子》

道 老子(春秋) 没落贵族 1、政治:小国寡民、无为而治

2、哲学:“道法自然”的朴素唯物观“对立统一”的朴素辩证法 3、史观:倒退到原始社会《道德经》

庄子 痛恨社会不合理现象;乐天安命;齐物;逍遥,自由。《庄子》

阴阳家 邹衍(战国 相生相胜(中国古人言金、木、水、火、土五种物质的互相生发以及互相克制的关系;后引申为物质之间辩证关系,一物降一物。)

墨家 墨子(战国 下层平民 兼爱、非攻、节俭、尚贤 《墨子》

法家 韩非(战国 新兴地主 以法治国、提出专制主义中央集权理论

(权、术、势)、主张改革 《韩非子》

3.百家争鸣影响(意义)

材料:

诸子的思想不是凭空想象得来,而是导源于西周的官学,建构在一定文化基础之上的……战国后期,政治格局渐趋明朗,统一势在必行。此时诸子学说整体表现出一种务实倾向,力求可以切实地在当时的政治中运作……诸子之学的目的是一致的,只是准则各异,方法不同罢了。他们的思想之所以具有生命力,就在于他们具有共同的政治责任感,具有强烈的历史使命感,正是这种责任感和使命感驱使着他们直面现实的苦难,积极逆挽世运,以图天下大治。

—桓占伟《百家争鸣中的共鸣—以战国诸子“义”思想为中心的考察》

个人命运+国家命运

价值重构-治世之道

3.影响

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后代的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。 ——侯外庐《中国思想史纲》

①性质:是中国历史上第一次思想解放运动。

②在当时:为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础;

③对后世:成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

择生与择死

郑国、屈原

端 午

《离骚》

爱国主义诗人

投汨罗江

失 意

诗 意

屈原虽流放眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中,三致志焉。

——司马迁《史记·屈原贾生列传》

不有屈原,岂见《离骚》。惊才风逸,壮志烟高。山川无极,情理实劳。金相玉式,艳溢锱毫。

——刘勰《文心雕龙·辨骚》

“与日月争光云云,斯论似过其真。”“露才扬己,责数怀王,怨恶椒兰,愁神苦思,强非其人,忿怼不容,沉江而死。”“非明智之器”。

——班固《离骚序》

躺平不就完了,投江自尽值得吗?

思考:时代面前,人如何抉择?

1.顺应时代潮流

2.审时度势,把握机遇

3.保有爱国之心,维护国家利益

4.居安思危,保持警惕

课堂总结

春秋战国时期(公元前770—公元前221)奴隶社会向封建社会转型

总:社会大变革

经济上:铁犁牛耕,生产力发展,兴建水利工程,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐步确立,小农经济形成, “工商食官”被打破,私营和家庭手工业发展,私商崛起,出现巨商,形成一批商业中心,重农抑商政策兴起。

政治上:分封制、宗法制逐渐瓦解,礼崩乐坏,周王室衰微,诸侯争霸,兼并战争频繁,民族交融,华夏认同,变法改革,郡县制出现,走向官僚政治,专制主义中央集权初步形成

阶级上:奴隶主贵族没落,新兴地主阶级日益强大;士阶层活跃。

文化上:百家争鸣,私学兴起,文化下移,科技发展,诗经和《楚辞》合称“风骚”,是中国古代文学现实主义和浪漫主义传统的两大源头。

社会大变革

政治大动荡

经济大发展

思想大解放

民族大交融

课堂小结

政治变革:

经济发展:

思想解放:

春秋战国时期

王室衰微,分封宗法制破坏

诸侯争霸,兼并战争频繁

民族融合,华夏民族壮大

各国变法,推动社会转型

铁犁牛耕使用,生产力进步

井田制瓦解,私有制建立

百家争鸣,丰富传统文化

变

因

果

1.(2020·全国Ⅰ卷高考·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

随堂检测

随堂检测

2.对下栏材料所反映的主张解读准确的是

A. 老子将万物本原归结为“道”

B. 孔子主张“性本善”“有教无类”

C. 法家主张以法为工具管理国家

D. 荀子从人性出发,主张隆礼重法

D

随堂检测

3.据下表可以得出的正确认识是

A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用

D

人物 时间 主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人、修法律、鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布《法经》

吴起 楚悼王时期 废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能

(2017.新课标全国Ⅱ卷)24.图5为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了

图5

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

范蠡(陶朱公)

辅助越王勾践灭吴

功成之后泛舟五湖

诸侯纷争与变法运动

(周)王夺郑伯(郑庄公)政郑伯不朝。秋,王诸侯代郑,郑伯击之。王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。

——《左传·桓公五年》

怪象:天子之器诸侯用?

郑国公的九鼎八簋

(河南省文物考古研究院藏)

芮桓公的七鼎六簋

(陕西省梁带村芮国遗址博物馆)

权力在流动

大动荡:王室衰微,诸侯纷争

大发展:铁犁牛耕,井田瓦解

大变革:变法运动,专制集权

大解放:百家争鸣,思想解放

大交融:民族融合,华夏认同

春秋战国是中国历史上的大动荡、大发展、大变革的时期,从奴隶社会向封建社会过渡,是重要的社会转型时期。

探究: 春秋战国时期的社会转型

“战国者,古今一大变革之会也。”

——王夫之:《读通鉴论》

何谓社会转型?

1、社会转型即社会进入到新的发展轨道,是社会变迁过程中的"关键一跃"。(从旧到新的那个过渡的时期或过程)

2、社会转型不是简单的某一社会现象的变化,而是政治、经济、文化、思想、社会结构等社会各方面发生的深刻的变革。

3、从唯物史观角度看,指原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会五种社会形态更替的重要历史阶段。

4、从文明史观角度看,指人类中采集渔猎文明到农耕文明再到工业文明更替的重要历史阶段。

5、社会转型不是一帆风顺的,而是充满着复杂的社会矛盾、冲突与曲折。

6、社会转型有时是不完全的,甚至是不成功的。

探究: 春秋战国时期的社会转型

西周

春秋战国

秦朝

天下共主封藩建卫诸侯林立

华夷分离

井田经济

神权色彩

奴隶社会

君主专制

中央集权

国家统一

民族融合

小农经济

思想统一

封建社会

王室衰微

争霸兼并

变法运动

华夏认同土地私有

百家争鸣

向封过渡

春秋战国时期的新变化

礼乐征伐自大夫出(战国)

礼乐征伐自天子出(西周)

政治:王室衰微,礼崩乐坏

诸侯迭起,新制酝酿

经济:铁犁牛耕,井田瓦解

土地私有,小农经济

阶级: 士阶层活跃

新兴地主阶级壮大

文化:学术下移,学在民间

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

社会现象:分裂动荡,群起纷争

时代趋势:亟待统一,加强集权

权力下移

一、诸侯迭起-乱世之争

BC2070

BC1600

BC1046

BC770

BC476

BC221

夏

商

西周(镐京)

春秋

战国

东周(洛邑)

周平王东迁洛邑

西周

战国

列国纷争与华夏认同

1.春秋与战国

概括春秋、战国时期的时代特征

春秋争霸

各国以尊王为旗帜,建立霸业。

战国兼并

各国以统一为目标,攻城灭国。

华夏

狄

蛮

戎

夷

春秋形势图

结合教材正文与地图,从春秋到战国,民族关系发生了怎样的变化?

春秋:“尊王攘夷”

战国:追求统一

华夏认同

材料:中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。

在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——沈长云《先秦史》

先秦时期的民族交融为统一多民族国家的建立奠定了基础

2.华夏认同

华夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

诸侯国数量减少,局部统一

戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

按图索骥:分析地图所反映的变化,探究文明如何流动?

秦楚两国融入中原文化圈

中原民族先进的社会发展

华夏认同观念的形成

(提示:从农业、手工业、商业、中心城市入手)

经济发展与变法运动

1.经济发展

◎春秋战国冶铁场景构想图

◎考古出土春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

◎都江堰及其工程示意图

◎流行于春秋战国时期的各国货币

问题:春秋战国时期的社会经济出现了哪些新的变化?

① 铁农具和牛耕的使用,推动社会生产力的发展

② 兴建水利灌溉工程

③ 货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

经济基础决定上层建筑——唯物史观

上层建筑

井田制

(土地国有、集体生产)

分封、宗法制

生产力 及 经济基础

木石骨农具

铁犁牛耕

水利工程

春 秋

战 国

农业发展

公田不治

私田开拓

新兴地主 兴起

佃农、自耕农

传统贵族 没落

小农经济逐渐确立

(土地私有、以户生产)

分封、宗法制瓦解

社会大变革:

贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

西

周

结合课本思考:经济发展与变法运动之间有何必然联系?

新兴地主阶级确立封建土地制度,发展封建经济的需要。

各国统治者出于兼并战争的需要;新兴地主阶级打击奴隶主贵族。

经济大发展

政治大动荡

旧制度的崩溃

富国强兵

2.变法的必然性

阅读分析地图并结合教材P11相关内容,解释战国时期各国纷纷开展变法的原因有哪些?

经济上 :铁器牛耕使用, 生产力发展

私田增多,井田制逐渐瓦解,土地私有制发展

政治上: 新兴地主阶级壮大,要求废除旧奴隶主贵族的世袭特权

兼并战争日益剧烈,各国为了提高统治效率实现富国强兵

阶层上: 士阶层活跃

思想上: 法家提倡变革,主张以法治国,符合当时社会发展的需求

总结:战国时期变法运动的必然性

魏国:李悝变法

韩国:申不害变法

楚国吴起变法

秦国:商鞅变法

赵国:赵武灵王变法胡服骑射

燕昭王设黄金台招贤纳士

(燕国:乐毅改革)

齐国:邹忌讽齐王纳谏

寿(zi)终(sha)就(shen)寝(wang)

射死,尸体车裂

52岁自然死亡

被杀,尸体车裂

以统一为目的的变法实现了局部统一

为全国统一奠定基础

3.诸侯国应变之法:变法运动

公元前361年,秦孝公即位后,下了一道“求贤令”:三晋攻夺我河西,诸侯都蔑视我秦国,再没有比这更让我感到羞辱的事了。献公即位,镇抚边境,徒治栎阳,想收复穆公打下来的土地,振兴秦国。我想起先君的作为,痛恨在心。各位贤士群臣有能出长策奇计让秦国强大者,我则封他为官,与他一起分享秦国。

二、应变之法 (一)诸侯国应变之法:变法运动

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

材料二:而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县

——《史记·商君列传》

材料三:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首者同赏,匿奸者与降敌者同罚。

——《史记·商君列传》

材料四:民有二男以上不分异者,倍其赋。

——《史记·商君列传》

材料五:有军功者,各以率受上爵。宗室非有军功论,不得为属籍。

——《史记·商君列传》

领域 具体措施 作用 目的

政治 推行郡县制;什伍连坐 强化统治;加强中央集权

富国强兵君主集权

经济 废井田,开阡陌; 奖励耕织;重农抑商 促进小农经济发展

军事 奖励军功; 剥夺和限制贵族特权 打击贵族势力,瓦解旧制度

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭。 推动土地私有制发展, 扩大兵员,增加税收

3.商鞅变法

二.经济发展与变法运动

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其博。斯年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏不部易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

商鞅变法:

译文: 商君治理秦国,法令一到就要执行,而且公平无私。处罚不回避有权势的人;论功行赏,不偏袒自己的亲信。太子犯了法,把他的老师刺面割鼻。一年之后,没有人拾取别人丢在路上的东西,也无人敢谋取非分的财物。这样,秦国兵力强盛,诸侯都害怕它了。但是商鞅为人刻薄少仁慈,只是用强力的办法来压服人罢了。

译文:太平盛世不会拘泥于一种制度,会变通的国家不会盲目效仿古制。所以,商汤不随古制而有天下,夏末,商末不改革制度而亡。改革者天下无敌,保守者不值得称赞。

惠王车裂之,而秦人不怜

——《战国策.秦策》

Q6:如何评价强国之路中法家思想的运用?

民弱国强,民强国弱,故有道之国,务在弱民。政作民之所恶,民弱;政作民之所乐,民强。

(《商君书》卷5〈弱民第二十〉)

(译文:国家弱则人民强,人民强则国家弱。这是“君民对立”的思想。认为治国的策略应该“弱民”。目的为加强统治。)

国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强。

(《商君书》卷1〈去强第四〉)

(译文:如果国家以对待善良百姓一样对待奸诈百姓,国家必定会混乱,国家的力量也必定会削弱;如果以对待奸诈的百姓一下对待善良的百姓就肯定会大治,国家就会富强。)

(3)影响:

①顺应历史潮流 (成功的根本原因)

②是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最彻底的一次变法 。

③使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

三、治世之道----百家争鸣

1.含义:

百家:泛指,意为数量多。指春秋战国时期的儒、道、墨、法等思想流派。

争鸣:针对当时社会上和学术上的各种问题,纷纷著书立说,阐发自己的观点,互相诘难、批驳,其目的都是寻求治国平天下之道。

百家争鸣指春秋战国时期不同思想学派的涌现及各学派之间争鸣的局面。

经济:铁犁牛耕,井田崩溃,土地私有,小农经济;

政治:王室衰微,礼崩乐坏,诸侯纷争,新制酝酿;

各国统治者争霸,礼贤下士,争先招揽人才;

阶级:新兴地主阶级,士阶层兴起并活跃;

文化:私学兴起,学术下移,学在官府—学在民间;

物质基础

宽松环境

结合教材与之前所学思考百家争鸣产生的社会背景?

三.百家争鸣

(原因)为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?(阅读P12 学习聚焦)

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

社会存在决定社会意识——唯物史观

学派 代表人物 代表阶层 主张

儒 孔子

孟子

荀子

道 老子

庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子

法家 韩非

结合表格概括诸子百家的思想

2.百家思想(内容)

百家争鸣

孔子(春秋晚期)

核心:仁—关爱他人

克己复礼—名正言顺、贵贱有序

主张恢复西周等级森严的礼乐制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

实行仁政—为政以德

代表人物-----孔子

仁者爱人—有等级差别的爱

政治思想

子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

樊迟问仁。子曰:“爱人”

夫子之道,忠恕而已矣

己所不欲,勿施于人

百家争鸣

教学方法:

教学思想:

学习方法:

“有教无类”

“因材施教”

“温故而知新”

“学而时习之”

“学而不思则罔,

思而不学则怠”

教学相长

①对鬼神敬而远之。重人事,远鬼神。

哲学思想

②把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,人本主义思想。

核心:仁—关爱他人

孔子(春秋晚期)

代表人物

代表人物-----孔子

为何孔子周游列国,推广治国理念却无功而返?

孔子维护礼乐制度的思想在当时战乱不断、诸侯争霸的时代,已不能顺应潮流,故而不能为当世所用。

那么什么样的思想才能为当时的社会所用呢?

百家争鸣

老子(春秋晚期)

哲学思想:

朴素的唯物史观、辩证法

特点:逍遥自由,消极避世

政治思想:无为而治

社会理念:小国寡民

核心:道为本原

代表人物----老子

法家

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

以法为本,法不阿(ē)贵 ——《韩非子》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效 ——《韩非子》

—— 新兴地主阶级代表

实现君主集权制的途径:

“法”:严刑峻法, “刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”

“术”:驾驭大臣的权术,“潜御众臣者也”

“势”:君主的地位和权力,“如虎豹之爪牙”

法律即使是对高贵的人,有权势的人也不徇情。形容执法公正,法律面前人人平等。

释义:政事分给地方官员来做,大权集中在中央。 圣明的君主独掌大权,四方的官员都来效力。

看图说话 人物 观点

孟子

荀子

仁政

性善

性恶

隆礼重法

韩非

以法治国

控制臣民

中央集权

看图说话 人物 观点

庄子

齐物

逍遥自由

邹衍

五行相生相胜

秦朝是五德终始说的第一个实践者

墨翟

节俭

兼爱,非攻

尚贤

Q4:活跃的“士”如何影响现实政治,建立他们的理想国?

(p12)

诸子百家的

学派 代表人物 代表阶层 思想主张

儒 孔子(春秋) 没 落 贵 族 1、核心:“仁”

2、政治:以德治民、克己复礼

3、教育:有教无类、兴办私学

4、性相近 《论语》

孟子(战国) 仁政、民贵君轻(民本思想)、性善论《孟子》

荀子(战国) “仁义”“隆礼重法”、君舟民水、性恶论 《荀子》

道 老子(春秋) 没落贵族 1、政治:小国寡民、无为而治

2、哲学:“道法自然”的朴素唯物观“对立统一”的朴素辩证法 3、史观:倒退到原始社会《道德经》

庄子 痛恨社会不合理现象;乐天安命;齐物;逍遥,自由。《庄子》

阴阳家 邹衍(战国 相生相胜(中国古人言金、木、水、火、土五种物质的互相生发以及互相克制的关系;后引申为物质之间辩证关系,一物降一物。)

墨家 墨子(战国 下层平民 兼爱、非攻、节俭、尚贤 《墨子》

法家 韩非(战国 新兴地主 以法治国、提出专制主义中央集权理论

(权、术、势)、主张改革 《韩非子》

3.百家争鸣影响(意义)

材料:

诸子的思想不是凭空想象得来,而是导源于西周的官学,建构在一定文化基础之上的……战国后期,政治格局渐趋明朗,统一势在必行。此时诸子学说整体表现出一种务实倾向,力求可以切实地在当时的政治中运作……诸子之学的目的是一致的,只是准则各异,方法不同罢了。他们的思想之所以具有生命力,就在于他们具有共同的政治责任感,具有强烈的历史使命感,正是这种责任感和使命感驱使着他们直面现实的苦难,积极逆挽世运,以图天下大治。

—桓占伟《百家争鸣中的共鸣—以战国诸子“义”思想为中心的考察》

个人命运+国家命运

价值重构-治世之道

3.影响

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后代的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。 ——侯外庐《中国思想史纲》

①性质:是中国历史上第一次思想解放运动。

②在当时:为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础;

③对后世:成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

择生与择死

郑国、屈原

端 午

《离骚》

爱国主义诗人

投汨罗江

失 意

诗 意

屈原虽流放眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中,三致志焉。

——司马迁《史记·屈原贾生列传》

不有屈原,岂见《离骚》。惊才风逸,壮志烟高。山川无极,情理实劳。金相玉式,艳溢锱毫。

——刘勰《文心雕龙·辨骚》

“与日月争光云云,斯论似过其真。”“露才扬己,责数怀王,怨恶椒兰,愁神苦思,强非其人,忿怼不容,沉江而死。”“非明智之器”。

——班固《离骚序》

躺平不就完了,投江自尽值得吗?

思考:时代面前,人如何抉择?

1.顺应时代潮流

2.审时度势,把握机遇

3.保有爱国之心,维护国家利益

4.居安思危,保持警惕

课堂总结

春秋战国时期(公元前770—公元前221)奴隶社会向封建社会转型

总:社会大变革

经济上:铁犁牛耕,生产力发展,兴建水利工程,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐步确立,小农经济形成, “工商食官”被打破,私营和家庭手工业发展,私商崛起,出现巨商,形成一批商业中心,重农抑商政策兴起。

政治上:分封制、宗法制逐渐瓦解,礼崩乐坏,周王室衰微,诸侯争霸,兼并战争频繁,民族交融,华夏认同,变法改革,郡县制出现,走向官僚政治,专制主义中央集权初步形成

阶级上:奴隶主贵族没落,新兴地主阶级日益强大;士阶层活跃。

文化上:百家争鸣,私学兴起,文化下移,科技发展,诗经和《楚辞》合称“风骚”,是中国古代文学现实主义和浪漫主义传统的两大源头。

社会大变革

政治大动荡

经济大发展

思想大解放

民族大交融

课堂小结

政治变革:

经济发展:

思想解放:

春秋战国时期

王室衰微,分封宗法制破坏

诸侯争霸,兼并战争频繁

民族融合,华夏民族壮大

各国变法,推动社会转型

铁犁牛耕使用,生产力进步

井田制瓦解,私有制建立

百家争鸣,丰富传统文化

变

因

果

1.(2020·全国Ⅰ卷高考·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

随堂检测

随堂检测

2.对下栏材料所反映的主张解读准确的是

A. 老子将万物本原归结为“道”

B. 孔子主张“性本善”“有教无类”

C. 法家主张以法为工具管理国家

D. 荀子从人性出发,主张隆礼重法

D

随堂检测

3.据下表可以得出的正确认识是

A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用

D

人物 时间 主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人、修法律、鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布《法经》

吴起 楚悼王时期 废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能

(2017.新课标全国Ⅱ卷)24.图5为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了

图5

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

范蠡(陶朱公)

辅助越王勾践灭吴

功成之后泛舟五湖

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进