4.2 我国区域发展战略 课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.2 我国区域发展战略 课件(52张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-06 19:21:31 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

必修二第四章第二节

新湘

教版

国家这些战略的主要目的是什么?

带着这个问题,我们一起来学习“我国区域发展战略”。

西部

大开发

中部崛起

振兴东北

老工业基地

长江经济带

发展战略

京津冀

协同发展

奥港澳

大湾区发展

长三角

一体化

必修二第四章第二节

新湘

教版

目

录

01

我国宏观发展格局

02

长江经济带发展战略

03

京津冀协同发展战略

1

我国宏观发展格局

探究

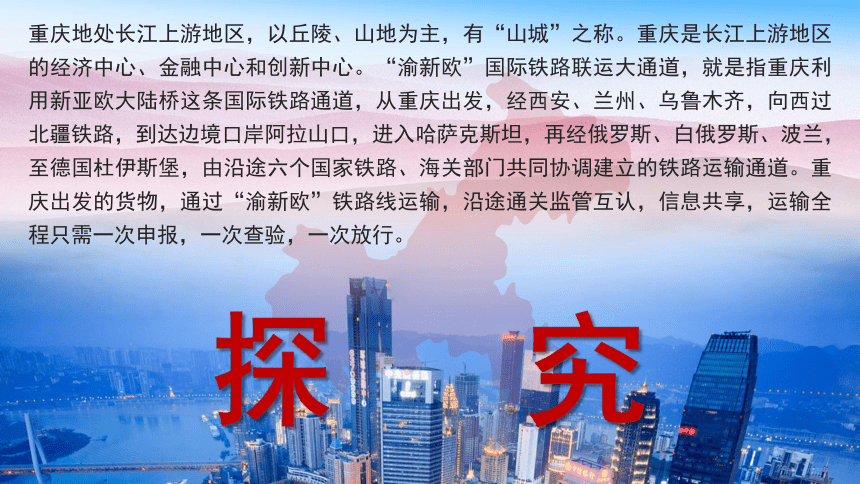

重庆地处长江上游地区,以丘陵、山地为主,有“山城”之称。重庆是长江上游地区的经济中心、金融中心和创新中心。“渝新欧”国际铁路联运大通道,就是指重庆利用新亚欧大陆桥这条国际铁路通道,从重庆出发,经西安、兰州、乌鲁木齐,向西过北疆铁路,到达边境口岸阿拉山口,进入哈萨克斯坦,再经俄罗斯、白俄罗斯、波兰,至德国杜伊斯堡,由沿途六个国家铁路、海关部门共同协调建立的铁路运输通道。重庆出发的货物,通过“渝新欧”铁路线运输,沿途通关监管互认,信息共享,运输全程只需一次申报,一次查验,一次放行。

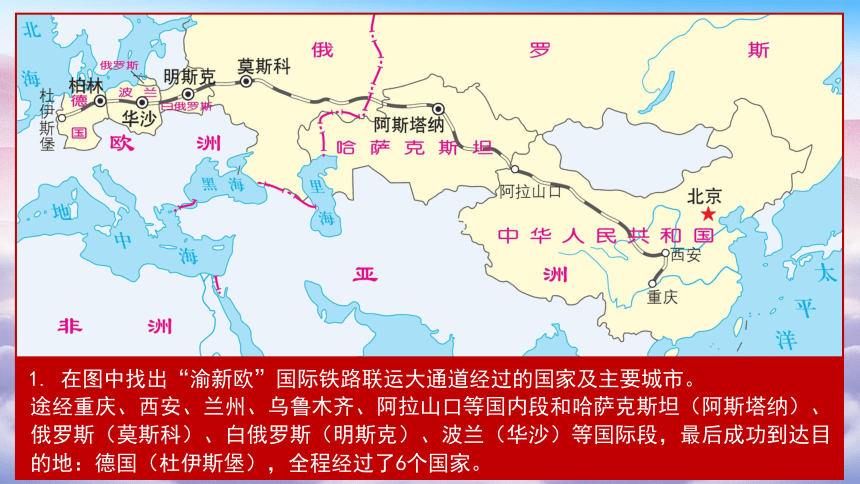

1. 在图中找出“渝新欧”国际铁路联运大通道经过的国家及主要城市。

途经重庆、西安、兰州、乌鲁木齐、阿拉山口等国内段和哈萨克斯坦(阿斯塔纳)、俄罗斯(莫斯科)、白俄罗斯(明斯克)、波兰(华沙)等国际段,最后成功到达目的地:德国(杜伊斯堡),全程经过了6个国家。

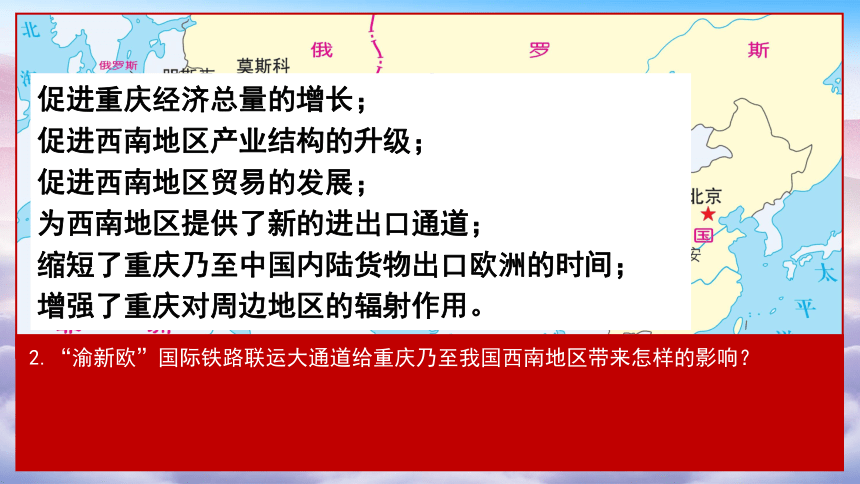

2.“渝新欧”国际铁路联运大通道给重庆乃至我国西南地区带来怎样的影响?

促进重庆经济总量的增长;

促进西南地区产业结构的升级;

促进西南地区贸易的发展;

为西南地区提供了新的进出口通道;

缩短了重庆乃至中国内陆货物出口欧洲的时间;

增强了重庆对周边地区的辐射作用。

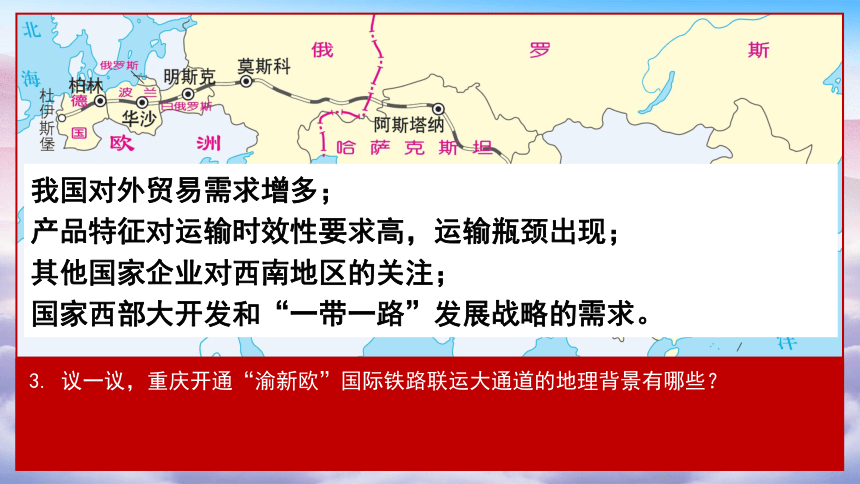

3. 议一议,重庆开通“渝新欧”国际铁路联运大通道的地理背景有哪些?

我国对外贸易需求增多;

产品特征对运输时效性要求高,运输瓶颈出现;

其他国家企业对西南地区的关注;

国家西部大开发和“一带一路”发展战略的需求。

指对一定区域的经济社会发展和生态环境保护作出的整体谋划。

区域发展战略概念

战略性、长期性、稳定性和可持续性等。

区域发展战略特点

尊重自然规律,遵循经济规律,因地制宜,扬长补短,生态优先,共同富裕。

区域发展战略制定

什么是区域发展战略

人口数量多

区域差异大

发展不平衡

基本国情

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

我国区域发展战略演变

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

改革开放之前:

我国坚持区域均衡发展战略,以优惠政策和大量投资加快内地发展,缩小地区发展差距。

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

改革开放以后:

实行非均衡发展战略,充分利用沿海工业基础和区位优势,积极参与国际竞争,大力发展外向型产业,促进东部沿海地区的快速发展。

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

新时期:我国强调区域协调发展,明确提出继续推动东部、中部、西部、东北四大地区协调发展战略,重点推进长江经济带发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设,以国家级经济带为骨架,以区域中心增长极为节点,以县域发展为基础,形成覆盖全国的区域发展新战略。同时,支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展。提升国家海洋战略,坚持陆海统筹,建设海洋强国。

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

年份

提出改革

开放政策

设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区

确定14个沿海开放城市

上海浦东

开发

西部大开发

澳门回归

振兴东北老

工业基地

“一带一路”倡议,长江经济带、京津冀协同发展战略

雄安新区

粤港澳大湾区

海南自由

贸易港

上海自由

贸易区

建立长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地区沿海经济开放区

建立海南省和海南经济特区

边境城市

长江沿岸

城市和内陆省会

开放开发

建立重庆

直辖市

香港回归

中国成为世贸组织成员

中部

崛起

我国改革开放的时空发展战略示意

阅读

我国幅员辽阔、人口众多,在自然条件、历史基础、社会经济发展水平等方面存在着较大的差别,由此形成了显著的区域发展差异。进入 21 世纪后,国家根据全国各地的自然条件、经济基础、发展水平和对外开放程度,把全国划分为东部、中部、西部和东北四大地区,旨在促进区域协调发展。

四大地区协调发展

新时期国家重大战略 四大地区协调发展

构筑世界影响力创新高地,引领新型产业和现代服务业发展,率先建设高水平现代经济体系。

东部地区:构筑世界创新高地

重大

战略

加大开放开发,加强内外通道和交通枢纽建设,完善基础设施,培育优势产业、新型产业和特色产业,加强生态保护。

西部大开发:西部地区

创新体制机制,推动政府和国企改革,大力繁荣民营经济,加大对外开放力度,增强发展活力、内生动力和整体竞争力。

东北地区:振兴老工业基地

加强东中西互动、协调南北发展,培育优势产业集群,发展壮大中心城市和城市群,构建产业创新、现代服务、综合交通和现代物流体系。

中部地区:中部崛起

我国四大地区发展差异显著。东部地区工业化、城市化和教育科技水平较高,在改革开放大潮中迅速崛起,现已形成环渤海、长江三角洲、珠江三角洲三大经济高地。中部地区改进基础设施,优化产业结构,扩大对外开放,工业和城市建设成绩斐然,中原城市群、武汉城市圈、长株潭城市群成为新兴的增长极。西部地区地域广阔,资源丰富,深入实施西部大开发战略,强调生态环境保护,这些年各方面的建设都取得了长足进步。东北地区推进老工业基地振兴战略,发展新兴产业,淘汰落后产能,在转方式、调结构、节能减排等方面取得了显著成效。

(1)对照我国地形图和气候图,说出四大地区自然地理环境的差异。

地区 东北地区 东部地区 中部地区 西部地区

范围 黑、吉、辽 3个 冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、琼、港、澳、台13个。 晋、豫、皖、湘、鄂、赣6个。 内蒙古、陕、甘、宁、青、新、藏、云、贵、川、渝、桂12个。

地形 山环水绕 平原辽阔 北部平原为主,包括华北平原、长江中下游平原;南部低山丘陵为主。 北部高原、平原为主,南部多山地丘陵。 地形类型多样

气候 温带季风气候 夏季高温多雨 冬季寒冷少雨 季风气候,夏季高温多雨,雨热同期,冬季降水少,南北温差大。 季风气候,夏季高温多雨,雨热同期,冬季降水少,南北温差大。 主要季风气候和温带大陆性气候,西藏高原山地气候。

(2)对照我国人口分布图和交通分布图,说出四大地区社会经济发展方面的差异。

地区 东北地区 东部地区 中部地区 西部地区

农业 重要的 农林生产基地 北部重要旱作农业区;南部季风水田农业,南方低山丘陵区林产品丰富。 北部为旱作农业,南部为季风水田农业。 北部畜牧业、绿洲农业和灌溉农业;南部季风水田农业;青藏高原地区发展高寒畜牧业和河谷农业。

工业 重工业为主的工业体系;基本形成了以钢铁、机械、石油、煤炭、化学等重工业为主的工业体系。 拥有我国综合性工业基地京津唐和沪宁杭,工业体系完善,高端制造业和高新技术产业发达。 能源工业、有色金属冶炼工业。 能源工业、重工业、制造业、高新技术产业。

交通 铁路运输为主,交通线路密度大。 交通运输方式多样,海陆运输兼备,形成立体交通运输网。 交通运输方式多样,形成立体交通运输网。 陆路交通运输为主,线路密度小。

(3)议一议,我国四大地区各有哪些优势和哪些限制性因素?这四大区域应当如何因地制宜,扬长避短,统筹谋划科学发展。

地带 优势条件 存在问题 发展方向

东北 主要的农林基地,能源等常规矿产资源丰富,是我国重工业基地,工业基础好;东北三省地处东北亚经济圈的中心,可发挥东北亚、俄罗斯 传统开放优势。 资源枯竭,产业结构单一,环境污染严重,产业层次低,转型升级困难。 实现工业转型升级,建设绿色、高产、优质农业基地。

东部 主要农业基地、工业区、交通尤其海运便利,经济国际化程度高。 能源、原材料不足,北方水资源短缺,江河下游洪涝多。 发挥沿海的区位优势,发展第三产业和集约化农业,发挥技术创新优势,产品向高、精、尖方向发展。

地带 优势条件 存在问题 发展方向

中部 能源和矿产资源丰富,农林牧产品重要产区,有色金属和重工业发达,交通运输以铁路和内河航运为主。 山西煤炭外运不足,黄土高原水土流失严重,黄河下游的地上河危害,长江中游的洪涝问题,长江沿线的风沙问题。 发挥能源优势,建设全国的能源和原材料基地,建设农产品的生产、流通和加工基地,加强东西交通建设,加强生态环境建设。

西部 陆上邻国多,利于边境贸易,能源、矿产和旅游资源前景可观,西南水力资源丰富。 工农业基础薄弱,交通落后,科技文化不发达,西北地区荒漠化严重,生态恶化。 改善农业生态环境,稳定粮田面积,提高单产,开发能源、矿产,建设中国动力基地。

(3)议一议,我国四大地区各有哪些优势和哪些限制性因素?这四大区域应当如何因地制宜,扬长避短,统筹谋划科学发展。

西部地区矿产资源、油气资源、水能资源、土地资源等优势突出,具有巨大的发展潜力。但西部地区基础设施落后,生态环境脆弱,人才、技术、资金匮乏,正处于农业现代化、工业化和城镇化加速推进时期。实施西部大开发战略,不仅可以缩小我国东西发展差距,推动区域协调发展,实现全国各族人民的共同富裕,而且对加强民族团结,保持社会稳定与边疆安全,扩大国内市场需求,都有着重要意义。通过西部大开发,可将资源优势变为经济优势,将潜在优势转为现实优势。

2

长江经济带发展战略

提出时间:2013 年

地位作用:国家发展战略,我国经济社会发展和转型的重要支撑。

范围:上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等省市

土地面积: 205 万平方千米,占全国的 21%。

人口和经济总量:均超过全国的 40%。

长江经济带

长江经济带横跨我国东、中、西三大区域,自然条件优越,资源丰富、种类齐全,交通便捷,工业基础雄厚,城市密集,市场广阔。长江经济带不仅是我国重要的农业区,也是我国高度发达的“综合性工业走廊”,钢铁、石化、汽车、电子和装备制造业等工业基地沿江分布。

目前,长江经济带的生态环境面临着许多威胁,水生生物资源严重衰退,水域生态不断恶化,自然灾害频繁发生。长时期的围湖造田、填湖造陆,使得长江中游地区的湖泊面积由 1950 年的 17198 平方千米减少到现在不足 6600 平方千米。尽管长江流域水质状况整体良好,但局部污染严重,部分湖泊富营养化严重。

1. 说出长江经济带发展经济的优势条件。

2. 议一议,影响长江经济带发展的限制性因素主要有哪些?

位置和交通优势:承东启西,接南济北,通江达海;

资源优势:丰沛的淡水资源,储量大、种类多的矿产资源,众多旅游资源和丰富的农业生物资源;

产业优势:重要的工业走廊,农业基础地位高;

人力资源优势:科教事业发达,技术与管理先进;

市场优势:人口密集,收入水平高,具有各种消费需求,对国内外投资者有很强的吸引力。

1. 说出长江经济带发展经济的优势条件。

2. 议一议,影响长江经济带发展的限制性因素主要有哪些?

环境污染严重;

沿江交通基础设施不完善;

产业同质化;

上、中、下游之间经济联系薄弱;

能源资源不足。

发挥长江黄金水道的独特作用,构建现代化综合交通运输体系,推动沿江产业结构优化升级,打造世界级产业集群,培育具有国际竞争力的城市群,

长江经济带是我国具有全球影响力的内河经济带

长江经济带是我国东、中、西互动合作的协调发展带

立足长江上中下游地区的比较优势,统筹人口分布、经济布局与资源环境承载能力,发挥长江三角洲地区的辐射引领作用,促进中上游地区有序承接产业转移,提高要素配置效率,激发内生发展活力,使长江经济带成为推动我国区域协调发展的示范带。

用好海陆双向开放的区位资源,创新开放模式,促进优势互补,培育内陆开放高地,加快同周边国家和地区基础设施互联互通,加强与丝绸之路经济带、海上丝绸之路的衔接互动,使长江经济带成为横贯东中西、连接南北方的开放合作走廊。

长江经济带是我国沿海、沿江、沿边全面推进的对内对外开放带

长江经济带的发展规划明确提出要形成“一轴、两翼、三极、多点”的空间规划。“一轴”是指以长江黄金水道为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,以沿江主要城镇为节点,构建沿江绿色发展轴。“两翼”是指发挥长江主轴线的辐射带动作用,向南北两侧腹地延伸拓展,依靠沪蓉和沪瑞两大通道,提升南北两翼支撑力。“三极”是指以长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群为主体,发挥辐射带动作用,打造长江经济带三大增长极。“多点”是指发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用,以资源环境承载力为基础,不断完善城市功能,发展优势产业,建设特色城市,加强与中心城市的经济联系与互动,带动区域经济发展。

长江经济带发展格局

统筹江河湖泊丰富多样的生态要素,推进长江经济带生态文明建设,构建以长江干支流为经脉、以山水林田湖为有机整体,江湖关系和谐、流域水质优良、生态流量充足、水土保持有效、生物种类多样的生态安全格局,使长江经济带成为水清地绿天蓝的生态廊道。

长江经济带是我国生态文明建设的先行示范带

对长江沿岸的污染型工业企业进行清理,或改造提升,或关停并转。对长江岸线进行生态修复,恢复湿地生态,保护生物多样性。全面推行河长制,彻底整治生产性和生活型污染源,确保蓝天白云下的一江清水。

依托长江水道,统筹岸上水上,正确处理防洪、通航、发电的矛盾,推动绿色、循环、低碳发展。协调处理好上中下游的发展关系,实施“深下游、畅中游、延上游”战略,重点解决下游“卡脖子”、中游“梗阻”、上游“瓶颈”等问题,提升干线航道通航能力,使黄金水道发挥黄金效益。

长江奏响绿色天籁

阅读

区域重大发展战略的制定,需要综合考虑区域资源环境条件、社会经济基础、内部空间结构、对外空间联系等地理背景。据此完成下列相关任务。

1. 归纳我国制定长江经济带为国家重大发展战略的地理背景。

地理背景 资源环境条件 社会经济基础 内部空间结构 对外空间联系

优势 淡水资源、矿产资源、旅游资源、生物资源。 地理位置优越、交通便捷、经济发展水平高、工农业基础雄厚、人力资源丰富、科技水平高、腹地范围广。 区域内城市联系紧密,沿海向沿江内陆拓展,形成上中下游优势互补、协作互动格局。 长江三角洲地区具有辐射引领作用,长江经济带拥有海陆双向开放的区位优势,能与周边国家和地区基础设施建设互联互通,与丝绸之路经济带、海上丝绸之路衔接,对外联系便捷。

限制性因素 水污染严重、生态恶化、化石能源短缺、自然灾害频发。 沿江交通基础设施不完善。 产业同质化;上中下游之间经济联系薄弱。 ——

区域重大发展战略的制定,需要综合考虑区域资源环境条件、社会经济基础、内部空间结构、对外空间联系等地理背景。据此完成下列相关任务。

2. 针对长江经济带发展面临的限制性因素,分析其可能带来的影响并提出相应的解决措施。

对长江沿岸的污染型工业企业进行整治;

对长江岸线进行生态恢复;

统筹岸上水上,正确处理防洪、通航、发电的矛盾;

打破行政分割和市场壁垒,推动经济要素有序自由流动、资源高效配置、市场统一融合,避免产业同质化,促进区域经济协同发展。

3

京津冀协同发展战略

北京市、天津市、河北省同属华北要地,战略地位十分突出。区域总人口已超过 1 亿,面临生态环境恶化、城市发展失衡、区域与城乡发展差距不断扩大等突出问题。

京津冀地形分布

京津冀交通分布

京津冀人口密度分布

京津冀地形分布

京津冀交通分布

京津冀人口密度分布

三地推行“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展,建立行政管理协同机制、生态环保联动机制、产业和科技创新协同机制。

全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。强化首都功能,注重“瘦身健体”,传统市场向河北转移,科技企业抢滩天津和河北。

全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区,侧重发展高端装备、电子信息等新型产业。

全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。有序疏解北京非首都功能,重点疏解一般性产业特别是高消耗产业,着力改善京津冀空气质量,重点建设好雄安新区。

京津冀协同发展战略重点

疏解 北京非首都功能

控制 北京人口规模

推进 京津冀交通一体化、要素市场一体化和公共服务一体化

构建 首都为核心的世界级城市群

走出 一条中国特色解决“大城市病”的道路。

统筹规划建设 交通运输一体化

生态环境保护 产业升级转移等

重点领域突破:

推动京津冀协同发展

优化城市空间布局和产业结构,有序疏解北京非首都功能,扩大环境容量和生态空间,探索人口经济密集地区优化开发新模式。

以生态型都市圈建设为载体

以构建长效体制机制为抓手

以资源要素空间统筹规划利用为主线

以优化区域分工和产业布局为重点

功 能

以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”

推动京津冀协同发展,使之成为具有全国意义的创新增长引擎和生态修复示范区。

在京冀交界处新建了北京第二国际机场。这个机场堪称巨无霸,旅客年吞吐量超过 1 亿人次,跑道就有 7 条,航站楼面积达到 140 万平方米。

在北京与雄安新区之间修建了京雄高速铁路,线路全长 100 千米,不用半个小时,从北京就可以抵达雄安了。

目前

京津冀形成 1.5 小时交通圈,推行公交一卡通和高铁互联互通;

司法、医疗、教育、文化等领域一体化正在加速推进;

这里正在建设国际一流航空枢纽、世界级现代港口群和环首都公园;

2022 年北京将携手张家口举办冬奥会。

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

2017 年 4 月,国家决定设立河北雄安新区。规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显,交通便捷通畅,生态环境良好,资源环境承载能力较强,发展空间充裕。雄安新区规划重点承接北京疏解的事业单位、总部企业、金融机构、高等院校等功能,优先发展人工智能、信息安全、量子技术、超级计算等尖端技术产业,建设国家医疗中心。高起点规划、高标准建设雄安新区,旨在疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎。

(1)说明雄安新区的区位优势。

地处北京、天津、保定腹地,地理位置优越;立体化的交通便捷通畅;坐落于华北最大的湿地白洋淀周围,生态环境优良、资源环境承载能力较强;现有开发程度较低,土地资源丰富且价格低廉。

重要意义:集中疏解北京非首都职能;调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎;促进区域协调发展,利于区域的分攻合作;缓解城市交通拥堵、污染严重等问题。

(2)议一议,设立雄安新区,对推进京津冀协同发展有何重要意义?

项目 优势 限制性因素

北京 全国政治、文化、国际交往、科技创新中心;产业层次高、旅游资源丰富 交通拥堵,大气污染日趋严重,城市用地紧张,地价高,城市化问题突出

天津 有北方最大综合性港口;沿海土地资源较丰富;制造业基础雄厚;对外开放程度高;科技、教育发达,高素质人才多 水资源严重短缺;

专业化高端人才相对缺乏

河北 地理位置优越,矿产、土地资源丰富,地价低,人力资源丰富,农业基础好。 科技水平、产业层次、经济发展水平低,产业基础不完善

2. 将全班同学分为三组,分别代表北京市、天津市和河北省的政府领导,议一议,加强京津冀协同发展的优势和限制性因素有哪些?其主要措施又有哪些?

必修二第四章第二节

新湘

教版

国家这些战略的主要目的是什么?

带着这个问题,我们一起来学习“我国区域发展战略”。

西部

大开发

中部崛起

振兴东北

老工业基地

长江经济带

发展战略

京津冀

协同发展

奥港澳

大湾区发展

长三角

一体化

必修二第四章第二节

新湘

教版

目

录

01

我国宏观发展格局

02

长江经济带发展战略

03

京津冀协同发展战略

1

我国宏观发展格局

探究

重庆地处长江上游地区,以丘陵、山地为主,有“山城”之称。重庆是长江上游地区的经济中心、金融中心和创新中心。“渝新欧”国际铁路联运大通道,就是指重庆利用新亚欧大陆桥这条国际铁路通道,从重庆出发,经西安、兰州、乌鲁木齐,向西过北疆铁路,到达边境口岸阿拉山口,进入哈萨克斯坦,再经俄罗斯、白俄罗斯、波兰,至德国杜伊斯堡,由沿途六个国家铁路、海关部门共同协调建立的铁路运输通道。重庆出发的货物,通过“渝新欧”铁路线运输,沿途通关监管互认,信息共享,运输全程只需一次申报,一次查验,一次放行。

1. 在图中找出“渝新欧”国际铁路联运大通道经过的国家及主要城市。

途经重庆、西安、兰州、乌鲁木齐、阿拉山口等国内段和哈萨克斯坦(阿斯塔纳)、俄罗斯(莫斯科)、白俄罗斯(明斯克)、波兰(华沙)等国际段,最后成功到达目的地:德国(杜伊斯堡),全程经过了6个国家。

2.“渝新欧”国际铁路联运大通道给重庆乃至我国西南地区带来怎样的影响?

促进重庆经济总量的增长;

促进西南地区产业结构的升级;

促进西南地区贸易的发展;

为西南地区提供了新的进出口通道;

缩短了重庆乃至中国内陆货物出口欧洲的时间;

增强了重庆对周边地区的辐射作用。

3. 议一议,重庆开通“渝新欧”国际铁路联运大通道的地理背景有哪些?

我国对外贸易需求增多;

产品特征对运输时效性要求高,运输瓶颈出现;

其他国家企业对西南地区的关注;

国家西部大开发和“一带一路”发展战略的需求。

指对一定区域的经济社会发展和生态环境保护作出的整体谋划。

区域发展战略概念

战略性、长期性、稳定性和可持续性等。

区域发展战略特点

尊重自然规律,遵循经济规律,因地制宜,扬长补短,生态优先,共同富裕。

区域发展战略制定

什么是区域发展战略

人口数量多

区域差异大

发展不平衡

基本国情

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

我国区域发展战略演变

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

改革开放之前:

我国坚持区域均衡发展战略,以优惠政策和大量投资加快内地发展,缩小地区发展差距。

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

改革开放以后:

实行非均衡发展战略,充分利用沿海工业基础和区位优势,积极参与国际竞争,大力发展外向型产业,促进东部沿海地区的快速发展。

均衡发展

战略时期

非均衡发展

战略时期

区域协调发展

战略时期

新时期:我国强调区域协调发展,明确提出继续推动东部、中部、西部、东北四大地区协调发展战略,重点推进长江经济带发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设,以国家级经济带为骨架,以区域中心增长极为节点,以县域发展为基础,形成覆盖全国的区域发展新战略。同时,支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展。提升国家海洋战略,坚持陆海统筹,建设海洋强国。

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

年份

提出改革

开放政策

设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区

确定14个沿海开放城市

上海浦东

开发

西部大开发

澳门回归

振兴东北老

工业基地

“一带一路”倡议,长江经济带、京津冀协同发展战略

雄安新区

粤港澳大湾区

海南自由

贸易港

上海自由

贸易区

建立长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地区沿海经济开放区

建立海南省和海南经济特区

边境城市

长江沿岸

城市和内陆省会

开放开发

建立重庆

直辖市

香港回归

中国成为世贸组织成员

中部

崛起

我国改革开放的时空发展战略示意

阅读

我国幅员辽阔、人口众多,在自然条件、历史基础、社会经济发展水平等方面存在着较大的差别,由此形成了显著的区域发展差异。进入 21 世纪后,国家根据全国各地的自然条件、经济基础、发展水平和对外开放程度,把全国划分为东部、中部、西部和东北四大地区,旨在促进区域协调发展。

四大地区协调发展

新时期国家重大战略 四大地区协调发展

构筑世界影响力创新高地,引领新型产业和现代服务业发展,率先建设高水平现代经济体系。

东部地区:构筑世界创新高地

重大

战略

加大开放开发,加强内外通道和交通枢纽建设,完善基础设施,培育优势产业、新型产业和特色产业,加强生态保护。

西部大开发:西部地区

创新体制机制,推动政府和国企改革,大力繁荣民营经济,加大对外开放力度,增强发展活力、内生动力和整体竞争力。

东北地区:振兴老工业基地

加强东中西互动、协调南北发展,培育优势产业集群,发展壮大中心城市和城市群,构建产业创新、现代服务、综合交通和现代物流体系。

中部地区:中部崛起

我国四大地区发展差异显著。东部地区工业化、城市化和教育科技水平较高,在改革开放大潮中迅速崛起,现已形成环渤海、长江三角洲、珠江三角洲三大经济高地。中部地区改进基础设施,优化产业结构,扩大对外开放,工业和城市建设成绩斐然,中原城市群、武汉城市圈、长株潭城市群成为新兴的增长极。西部地区地域广阔,资源丰富,深入实施西部大开发战略,强调生态环境保护,这些年各方面的建设都取得了长足进步。东北地区推进老工业基地振兴战略,发展新兴产业,淘汰落后产能,在转方式、调结构、节能减排等方面取得了显著成效。

(1)对照我国地形图和气候图,说出四大地区自然地理环境的差异。

地区 东北地区 东部地区 中部地区 西部地区

范围 黑、吉、辽 3个 冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、琼、港、澳、台13个。 晋、豫、皖、湘、鄂、赣6个。 内蒙古、陕、甘、宁、青、新、藏、云、贵、川、渝、桂12个。

地形 山环水绕 平原辽阔 北部平原为主,包括华北平原、长江中下游平原;南部低山丘陵为主。 北部高原、平原为主,南部多山地丘陵。 地形类型多样

气候 温带季风气候 夏季高温多雨 冬季寒冷少雨 季风气候,夏季高温多雨,雨热同期,冬季降水少,南北温差大。 季风气候,夏季高温多雨,雨热同期,冬季降水少,南北温差大。 主要季风气候和温带大陆性气候,西藏高原山地气候。

(2)对照我国人口分布图和交通分布图,说出四大地区社会经济发展方面的差异。

地区 东北地区 东部地区 中部地区 西部地区

农业 重要的 农林生产基地 北部重要旱作农业区;南部季风水田农业,南方低山丘陵区林产品丰富。 北部为旱作农业,南部为季风水田农业。 北部畜牧业、绿洲农业和灌溉农业;南部季风水田农业;青藏高原地区发展高寒畜牧业和河谷农业。

工业 重工业为主的工业体系;基本形成了以钢铁、机械、石油、煤炭、化学等重工业为主的工业体系。 拥有我国综合性工业基地京津唐和沪宁杭,工业体系完善,高端制造业和高新技术产业发达。 能源工业、有色金属冶炼工业。 能源工业、重工业、制造业、高新技术产业。

交通 铁路运输为主,交通线路密度大。 交通运输方式多样,海陆运输兼备,形成立体交通运输网。 交通运输方式多样,形成立体交通运输网。 陆路交通运输为主,线路密度小。

(3)议一议,我国四大地区各有哪些优势和哪些限制性因素?这四大区域应当如何因地制宜,扬长避短,统筹谋划科学发展。

地带 优势条件 存在问题 发展方向

东北 主要的农林基地,能源等常规矿产资源丰富,是我国重工业基地,工业基础好;东北三省地处东北亚经济圈的中心,可发挥东北亚、俄罗斯 传统开放优势。 资源枯竭,产业结构单一,环境污染严重,产业层次低,转型升级困难。 实现工业转型升级,建设绿色、高产、优质农业基地。

东部 主要农业基地、工业区、交通尤其海运便利,经济国际化程度高。 能源、原材料不足,北方水资源短缺,江河下游洪涝多。 发挥沿海的区位优势,发展第三产业和集约化农业,发挥技术创新优势,产品向高、精、尖方向发展。

地带 优势条件 存在问题 发展方向

中部 能源和矿产资源丰富,农林牧产品重要产区,有色金属和重工业发达,交通运输以铁路和内河航运为主。 山西煤炭外运不足,黄土高原水土流失严重,黄河下游的地上河危害,长江中游的洪涝问题,长江沿线的风沙问题。 发挥能源优势,建设全国的能源和原材料基地,建设农产品的生产、流通和加工基地,加强东西交通建设,加强生态环境建设。

西部 陆上邻国多,利于边境贸易,能源、矿产和旅游资源前景可观,西南水力资源丰富。 工农业基础薄弱,交通落后,科技文化不发达,西北地区荒漠化严重,生态恶化。 改善农业生态环境,稳定粮田面积,提高单产,开发能源、矿产,建设中国动力基地。

(3)议一议,我国四大地区各有哪些优势和哪些限制性因素?这四大区域应当如何因地制宜,扬长避短,统筹谋划科学发展。

西部地区矿产资源、油气资源、水能资源、土地资源等优势突出,具有巨大的发展潜力。但西部地区基础设施落后,生态环境脆弱,人才、技术、资金匮乏,正处于农业现代化、工业化和城镇化加速推进时期。实施西部大开发战略,不仅可以缩小我国东西发展差距,推动区域协调发展,实现全国各族人民的共同富裕,而且对加强民族团结,保持社会稳定与边疆安全,扩大国内市场需求,都有着重要意义。通过西部大开发,可将资源优势变为经济优势,将潜在优势转为现实优势。

2

长江经济带发展战略

提出时间:2013 年

地位作用:国家发展战略,我国经济社会发展和转型的重要支撑。

范围:上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等省市

土地面积: 205 万平方千米,占全国的 21%。

人口和经济总量:均超过全国的 40%。

长江经济带

长江经济带横跨我国东、中、西三大区域,自然条件优越,资源丰富、种类齐全,交通便捷,工业基础雄厚,城市密集,市场广阔。长江经济带不仅是我国重要的农业区,也是我国高度发达的“综合性工业走廊”,钢铁、石化、汽车、电子和装备制造业等工业基地沿江分布。

目前,长江经济带的生态环境面临着许多威胁,水生生物资源严重衰退,水域生态不断恶化,自然灾害频繁发生。长时期的围湖造田、填湖造陆,使得长江中游地区的湖泊面积由 1950 年的 17198 平方千米减少到现在不足 6600 平方千米。尽管长江流域水质状况整体良好,但局部污染严重,部分湖泊富营养化严重。

1. 说出长江经济带发展经济的优势条件。

2. 议一议,影响长江经济带发展的限制性因素主要有哪些?

位置和交通优势:承东启西,接南济北,通江达海;

资源优势:丰沛的淡水资源,储量大、种类多的矿产资源,众多旅游资源和丰富的农业生物资源;

产业优势:重要的工业走廊,农业基础地位高;

人力资源优势:科教事业发达,技术与管理先进;

市场优势:人口密集,收入水平高,具有各种消费需求,对国内外投资者有很强的吸引力。

1. 说出长江经济带发展经济的优势条件。

2. 议一议,影响长江经济带发展的限制性因素主要有哪些?

环境污染严重;

沿江交通基础设施不完善;

产业同质化;

上、中、下游之间经济联系薄弱;

能源资源不足。

发挥长江黄金水道的独特作用,构建现代化综合交通运输体系,推动沿江产业结构优化升级,打造世界级产业集群,培育具有国际竞争力的城市群,

长江经济带是我国具有全球影响力的内河经济带

长江经济带是我国东、中、西互动合作的协调发展带

立足长江上中下游地区的比较优势,统筹人口分布、经济布局与资源环境承载能力,发挥长江三角洲地区的辐射引领作用,促进中上游地区有序承接产业转移,提高要素配置效率,激发内生发展活力,使长江经济带成为推动我国区域协调发展的示范带。

用好海陆双向开放的区位资源,创新开放模式,促进优势互补,培育内陆开放高地,加快同周边国家和地区基础设施互联互通,加强与丝绸之路经济带、海上丝绸之路的衔接互动,使长江经济带成为横贯东中西、连接南北方的开放合作走廊。

长江经济带是我国沿海、沿江、沿边全面推进的对内对外开放带

长江经济带的发展规划明确提出要形成“一轴、两翼、三极、多点”的空间规划。“一轴”是指以长江黄金水道为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,以沿江主要城镇为节点,构建沿江绿色发展轴。“两翼”是指发挥长江主轴线的辐射带动作用,向南北两侧腹地延伸拓展,依靠沪蓉和沪瑞两大通道,提升南北两翼支撑力。“三极”是指以长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群为主体,发挥辐射带动作用,打造长江经济带三大增长极。“多点”是指发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用,以资源环境承载力为基础,不断完善城市功能,发展优势产业,建设特色城市,加强与中心城市的经济联系与互动,带动区域经济发展。

长江经济带发展格局

统筹江河湖泊丰富多样的生态要素,推进长江经济带生态文明建设,构建以长江干支流为经脉、以山水林田湖为有机整体,江湖关系和谐、流域水质优良、生态流量充足、水土保持有效、生物种类多样的生态安全格局,使长江经济带成为水清地绿天蓝的生态廊道。

长江经济带是我国生态文明建设的先行示范带

对长江沿岸的污染型工业企业进行清理,或改造提升,或关停并转。对长江岸线进行生态修复,恢复湿地生态,保护生物多样性。全面推行河长制,彻底整治生产性和生活型污染源,确保蓝天白云下的一江清水。

依托长江水道,统筹岸上水上,正确处理防洪、通航、发电的矛盾,推动绿色、循环、低碳发展。协调处理好上中下游的发展关系,实施“深下游、畅中游、延上游”战略,重点解决下游“卡脖子”、中游“梗阻”、上游“瓶颈”等问题,提升干线航道通航能力,使黄金水道发挥黄金效益。

长江奏响绿色天籁

阅读

区域重大发展战略的制定,需要综合考虑区域资源环境条件、社会经济基础、内部空间结构、对外空间联系等地理背景。据此完成下列相关任务。

1. 归纳我国制定长江经济带为国家重大发展战略的地理背景。

地理背景 资源环境条件 社会经济基础 内部空间结构 对外空间联系

优势 淡水资源、矿产资源、旅游资源、生物资源。 地理位置优越、交通便捷、经济发展水平高、工农业基础雄厚、人力资源丰富、科技水平高、腹地范围广。 区域内城市联系紧密,沿海向沿江内陆拓展,形成上中下游优势互补、协作互动格局。 长江三角洲地区具有辐射引领作用,长江经济带拥有海陆双向开放的区位优势,能与周边国家和地区基础设施建设互联互通,与丝绸之路经济带、海上丝绸之路衔接,对外联系便捷。

限制性因素 水污染严重、生态恶化、化石能源短缺、自然灾害频发。 沿江交通基础设施不完善。 产业同质化;上中下游之间经济联系薄弱。 ——

区域重大发展战略的制定,需要综合考虑区域资源环境条件、社会经济基础、内部空间结构、对外空间联系等地理背景。据此完成下列相关任务。

2. 针对长江经济带发展面临的限制性因素,分析其可能带来的影响并提出相应的解决措施。

对长江沿岸的污染型工业企业进行整治;

对长江岸线进行生态恢复;

统筹岸上水上,正确处理防洪、通航、发电的矛盾;

打破行政分割和市场壁垒,推动经济要素有序自由流动、资源高效配置、市场统一融合,避免产业同质化,促进区域经济协同发展。

3

京津冀协同发展战略

北京市、天津市、河北省同属华北要地,战略地位十分突出。区域总人口已超过 1 亿,面临生态环境恶化、城市发展失衡、区域与城乡发展差距不断扩大等突出问题。

京津冀地形分布

京津冀交通分布

京津冀人口密度分布

京津冀地形分布

京津冀交通分布

京津冀人口密度分布

三地推行“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展,建立行政管理协同机制、生态环保联动机制、产业和科技创新协同机制。

全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。强化首都功能,注重“瘦身健体”,传统市场向河北转移,科技企业抢滩天津和河北。

全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区,侧重发展高端装备、电子信息等新型产业。

全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。有序疏解北京非首都功能,重点疏解一般性产业特别是高消耗产业,着力改善京津冀空气质量,重点建设好雄安新区。

京津冀协同发展战略重点

疏解 北京非首都功能

控制 北京人口规模

推进 京津冀交通一体化、要素市场一体化和公共服务一体化

构建 首都为核心的世界级城市群

走出 一条中国特色解决“大城市病”的道路。

统筹规划建设 交通运输一体化

生态环境保护 产业升级转移等

重点领域突破:

推动京津冀协同发展

优化城市空间布局和产业结构,有序疏解北京非首都功能,扩大环境容量和生态空间,探索人口经济密集地区优化开发新模式。

以生态型都市圈建设为载体

以构建长效体制机制为抓手

以资源要素空间统筹规划利用为主线

以优化区域分工和产业布局为重点

功 能

以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”

推动京津冀协同发展,使之成为具有全国意义的创新增长引擎和生态修复示范区。

在京冀交界处新建了北京第二国际机场。这个机场堪称巨无霸,旅客年吞吐量超过 1 亿人次,跑道就有 7 条,航站楼面积达到 140 万平方米。

在北京与雄安新区之间修建了京雄高速铁路,线路全长 100 千米,不用半个小时,从北京就可以抵达雄安了。

目前

京津冀形成 1.5 小时交通圈,推行公交一卡通和高铁互联互通;

司法、医疗、教育、文化等领域一体化正在加速推进;

这里正在建设国际一流航空枢纽、世界级现代港口群和环首都公园;

2022 年北京将携手张家口举办冬奥会。

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

2017 年 4 月,国家决定设立河北雄安新区。规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显,交通便捷通畅,生态环境良好,资源环境承载能力较强,发展空间充裕。雄安新区规划重点承接北京疏解的事业单位、总部企业、金融机构、高等院校等功能,优先发展人工智能、信息安全、量子技术、超级计算等尖端技术产业,建设国家医疗中心。高起点规划、高标准建设雄安新区,旨在疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎。

(1)说明雄安新区的区位优势。

地处北京、天津、保定腹地,地理位置优越;立体化的交通便捷通畅;坐落于华北最大的湿地白洋淀周围,生态环境优良、资源环境承载能力较强;现有开发程度较低,土地资源丰富且价格低廉。

重要意义:集中疏解北京非首都职能;调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎;促进区域协调发展,利于区域的分攻合作;缓解城市交通拥堵、污染严重等问题。

(2)议一议,设立雄安新区,对推进京津冀协同发展有何重要意义?

项目 优势 限制性因素

北京 全国政治、文化、国际交往、科技创新中心;产业层次高、旅游资源丰富 交通拥堵,大气污染日趋严重,城市用地紧张,地价高,城市化问题突出

天津 有北方最大综合性港口;沿海土地资源较丰富;制造业基础雄厚;对外开放程度高;科技、教育发达,高素质人才多 水资源严重短缺;

专业化高端人才相对缺乏

河北 地理位置优越,矿产、土地资源丰富,地价低,人力资源丰富,农业基础好。 科技水平、产业层次、经济发展水平低,产业基础不完善

2. 将全班同学分为三组,分别代表北京市、天津市和河北省的政府领导,议一议,加强京津冀协同发展的优势和限制性因素有哪些?其主要措施又有哪些?