第十二章全等三角形 全章教案

文档属性

| 名称 | 第十二章全等三角形 全章教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2013-10-08 10:55:26 | ||

图片预览

文档简介

课题:§12.1 全等三角形 ( http: / / )

课标要求 理解全等三角形的概念,能识别全等三角形中的对应边、对应角.

教学目标 知识技能 1.掌握全等形、全等三角形的概念,能应用符号语言表示两个三角形全等;2.能熟练地找出两个全等三角形的对应元素,理解全等三角形的性质 ,并解决相关简单的问题。

数学思考 在图形变换以及实际操作的过程中发展学生的空间观念,培养学生的几何直觉和识图能力,并获得用数学的思想方法处理问题的能力.

解决问题 经历探索全等三角形性质的过程,在观察中寻求新知,在探索中培养学生发现问题、解决问题的能力。

情感态度 在探究和运用全等三角形知识的过程中感受到数学活动的乐趣

重点 探究全等三角形的性质

难点 掌握两个全等三角形的对应边、对应角的寻找规律,迅速正确指出两个全等三角形的对应元素。

学情分析 对于全等形,学生有一定的感性认识,而上一章中对三角形的相关知识进行了系统学习,因而可有效地对全等三角形的知识进行系统的学习.

教法 演示、讲解

学法 观察、操作、合作探究

教具 三角板、两个全等的三角形纸片、

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 师出示一组生活中的图片问题1:观察这些图片,你能看出形状、大小完全一样的几何图形吗?追问:你能再举出生活中的一些类似例子吗? 师引导学生观察并回答问题后师出示课题. 通过生活中常见的图片进行引入,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣.

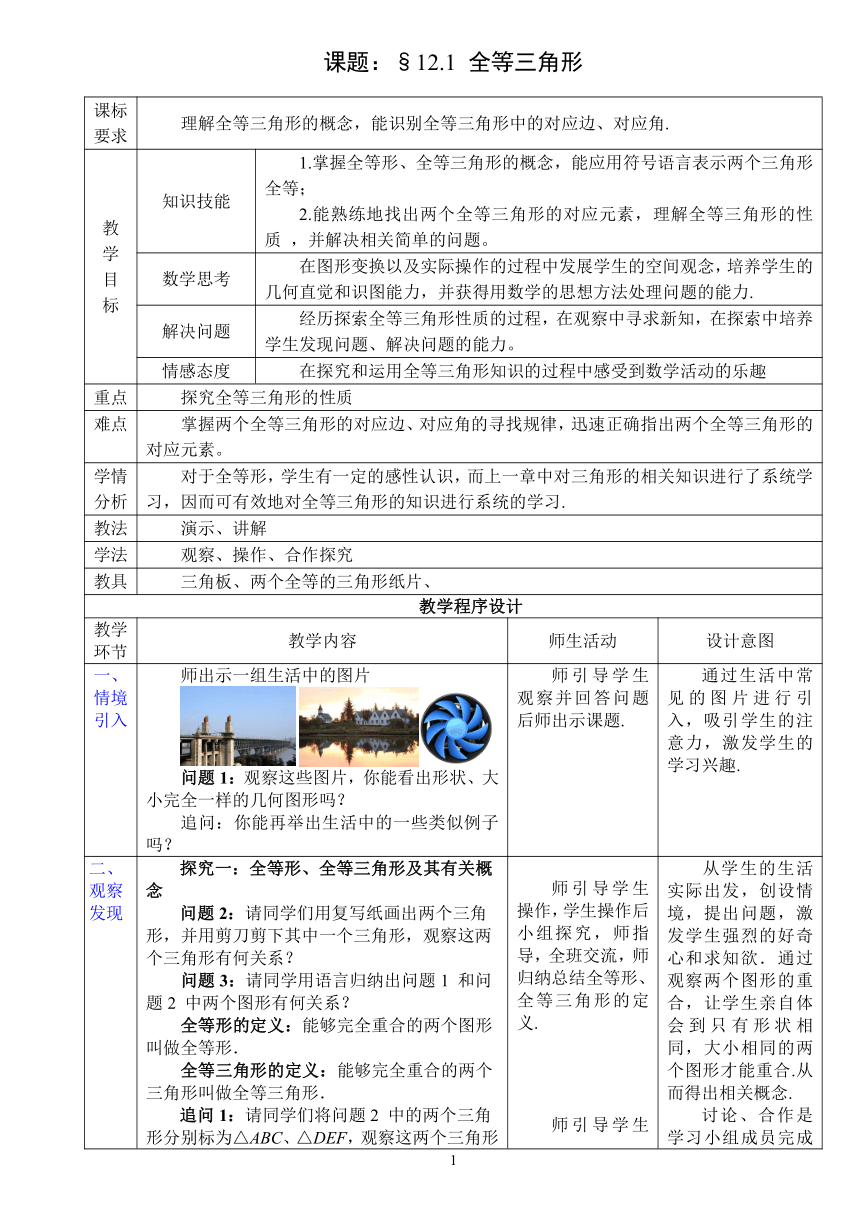

二、观察发现 探究一:全等形、全等三角形及其有关概念问题2:请同学们用复写纸画出两个三角形,并用剪刀剪下其中一个三角形,观察这两个三角形有何关系?问题3:请同学用语言归纳出问题1 和问题2 中两个图形有何关系?全等形的定义:能够完全重合的两个图形叫做全等形.全等三角形的定义:能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形.追问1:请同学们将问题2 中的两个三角形分别标为△ABC、△DEF,观察这两个三角形有何对应关系? 点A 与点D、点B 与点E、点C 与点F 重 师引导学生操作,学生操作后小组探究,师指导,全班交流,师归纳总结全等形、全等三角形的定义.师引导学生得出对应顶点、对应边、对应角的概念,并在图中能够找出来. 从学生的生活实际出发,创设情境,提出问题,激发学生强烈的好奇心和求知欲.通过观察两个图形的重合,让学生亲自体会到只有形状相同,大小相同的两个图形才能重合.从而得出相关概念.讨论、合作是学习小组成员完成学习任务的手段,而交流则促进学生智慧(成果)共享.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

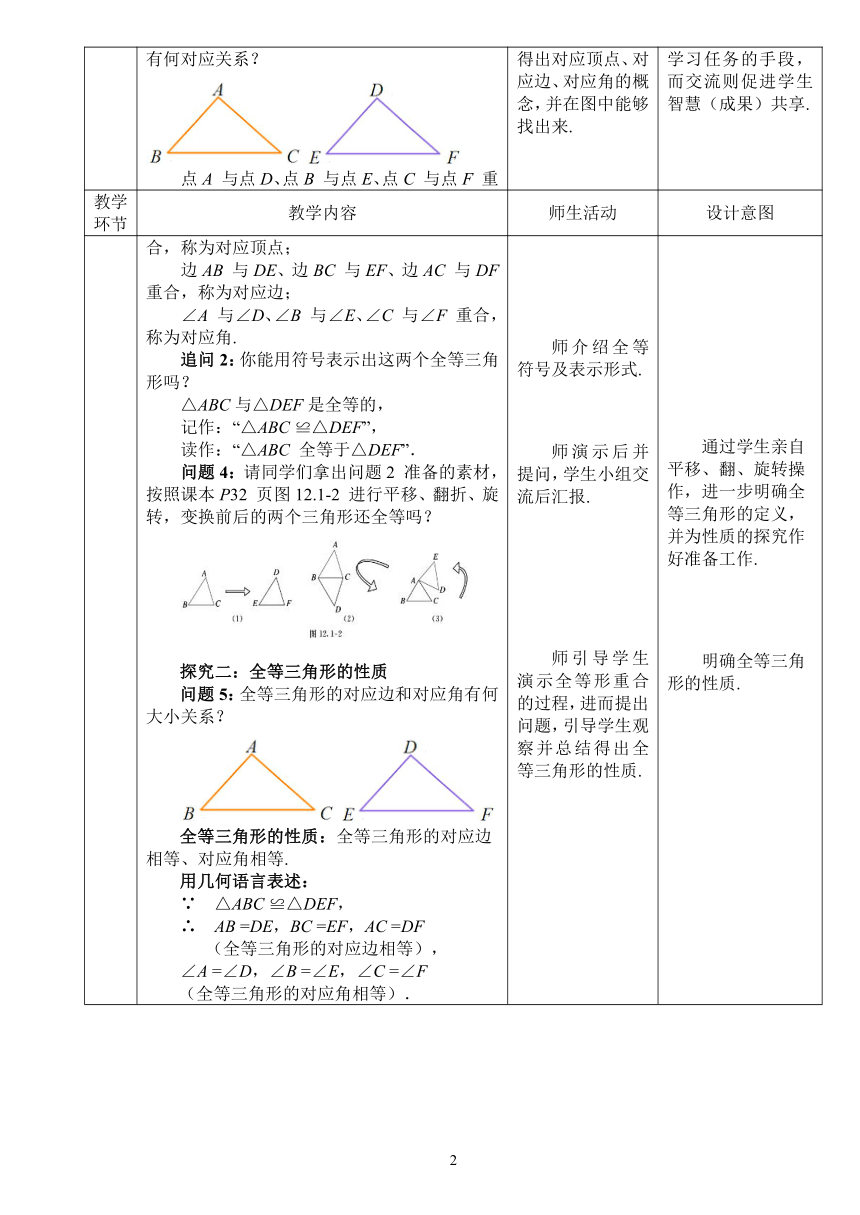

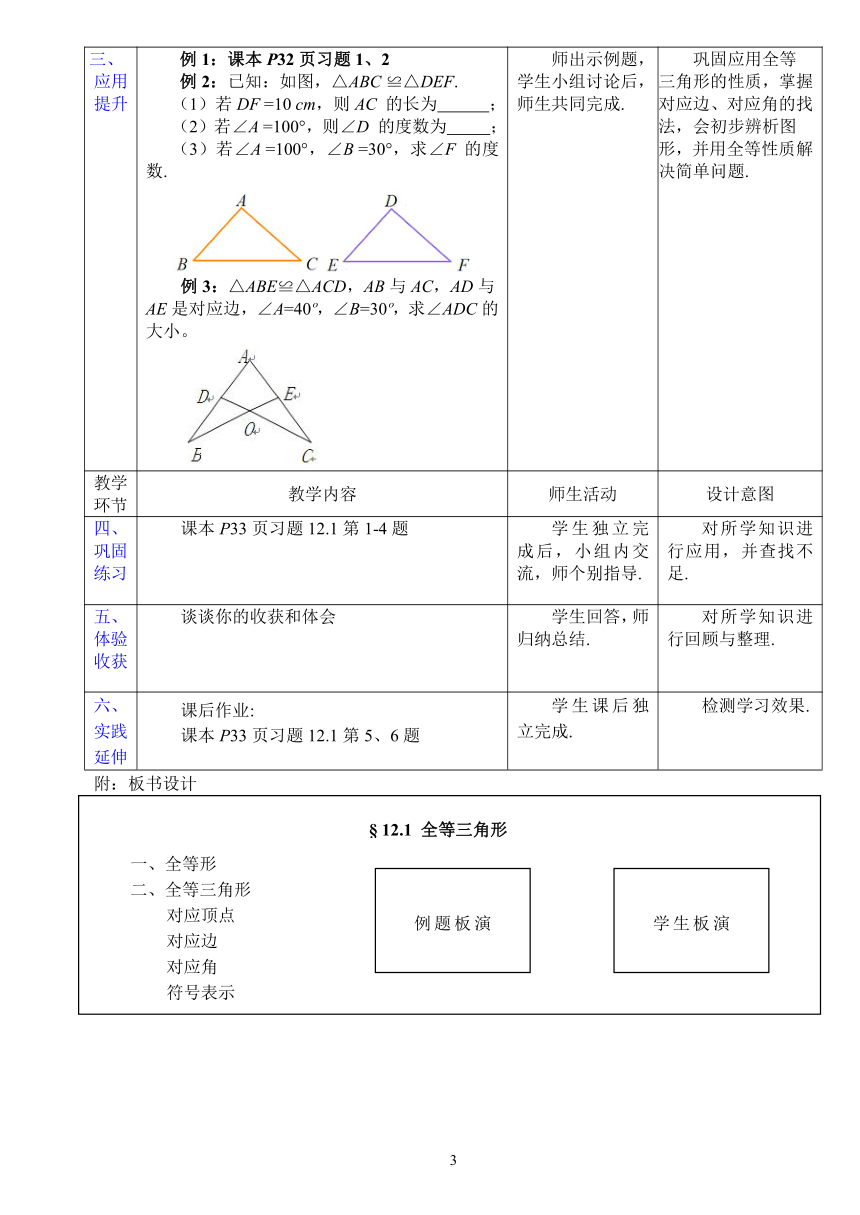

合,称为对应顶点; 边AB 与DE、边BC 与EF、边AC 与DF 重合,称为对应边; ∠A 与∠D、∠B 与∠E、∠C 与∠F 重合,称为对应角. 追问2:你能用符号表示出这两个全等三角形吗?△ABC与△DEF是全等的,记作:“△ABC ≌△DEF”, 读作:“△ABC 全等于△DEF”. 问题4:请同学们拿出问题2 准备的素材,按照课本P32 页图12.1-2 进行平移、翻折、旋转,变换前后的两个三角形还全等吗? 探究二:全等三角形的性质问题5:全等三角形的对应边和对应角有何大小关系?全等三角形的性质:全等三角形的对应边相等、对应角相等.用几何语言表述:∵ △ABC ≌△DEF, ∴ AB =DE,BC =EF,AC =DF (全等三角形的对应边相等),∠A =∠D,∠B =∠E,∠C =∠F (全等三角形的对应角相等). 师介绍全等符号及表示形式.师演示后并提问,学生小组交流后汇报.师引导学生演示全等形重合的过程,进而提出问题,引导学生观察并总结得出全等三角形的性质. 通过学生亲自平移、翻、旋转操作,进一步明确全等三角形的定义,并为性质的探究作好准备工作.明确全等三角形的性质.

三、应用提升 例1:课本P32页习题1、2例2:已知:如图,△ABC ≌△DEF.(1)若DF =10 cm,则AC 的长为 ;(2)若∠A =100°,则∠D 的度数为 ;(3)若∠A =100°,∠B =30°,求∠F 的度数.例3:△ABE≌△ACD,AB与AC,AD与AE是对应边,∠A=40 ,∠B=30 ,求∠ADC的大小。 师出示例题,学生小组讨论后,师生共同完成. 巩固应用全等三角形的性质,掌握对应边、对应角的找法,会初步辨析图形,并用全等性质解决简单问题.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固练习 课本P33页习题12.1第1-4题 学生独立完成后,小组内交流,师个别指导. 对所学知识进行应用,并查找不足.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 学生回答,师归纳总结. 对所学知识进行回顾与整理.

六、实践延伸 课后作业:课本P33页习题12.1第5、6题 学生课后独立完成. 检测学习效果.

附:板书设计

课题:§12.2.1 全等三角形的判定(SSS) ( http: / / )

课标要求 掌握基本事实:三边分别相等的两个三角形全等.

教学目标 知识技能 掌握边边边条件的内容;能初步应用边边边条件判定两个三角形全等.

数学思考 经历探索三角形全等条件的过程,体会用操作,归纳得出数量结论的过程

解决问题 会运用边边边条件证明两个三角全等

情感态度 通过探索三角形全等的条件的活动,培养学生合作交流的意识和大胆猜想,乐于探究的良好品质以及发现问题的能力.

重点 指导学生分析问题,寻找判定三角形全等的条件

难点 探究三角形全等的条件

学情分析 学生在经历线段、角、相交线、平行线以及三角形的有关知识的学习,有了一点说理的基础,本节是研究的是两个图形之间的关系,可进一步引导学生学习推理论证的方法。

教法 演示、讲解

学法 动手操作、观察、合作探究

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

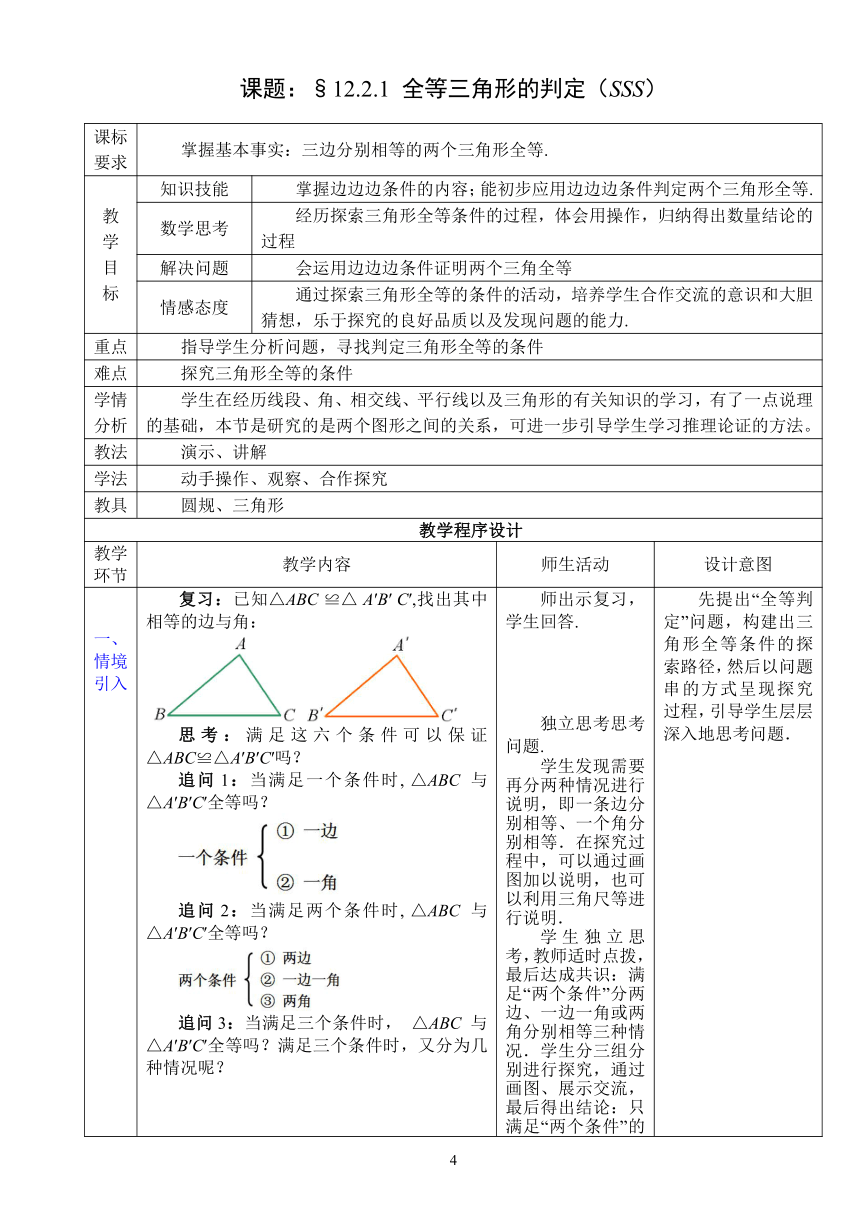

一、情境引入 复习:已知△ABC ≌△ A′B′ C′,找出其中相等的边与角:思考:满足这六个条件可以保证△ABC≌△A′B′C′吗?追问1:当满足一个条件时, △ABC 与△A′B′C′全等吗?追问2:当满足两个条件时, △ABC 与△A′B′C′全等吗?追问3:当满足三个条件时, △ABC 与△A′B′C′全等吗?满足三个条件时,又分为几种情况呢? 师出示复习,学生回答.独立思考思考问题.学生发现需要再分两种情况进行说明,即一条边分别相等、一个角分别相等.在探究过程中,可以通过画图加以说明,也可以利用三角尺等进行说明.学生独立思考,教师适时点拨,最后达成共识:满足“两个条件”分两边、一边一角或两角分别相等三种情况.学生分三组分别进行探究,通过画图、展示交流,最后得出结论:只满足“两个条件”的两个三角形不一定全等.学生回答问题,并相互补充,发现需要分四种情况进行研究,即三边、三角、两边一角、两角一边分别相等. 先提出“全等判定”问题,构建出三角形全等条件的探索路径,然后以问题串的方式呈现探究过程,引导学生层层深入地思考问题.

二、观察发现 活动:尺规作图,探究“边边边”判定方法先任意画出一个△ABC,再画出一个△A′B′C′,使A′B′= AB,B′C′= BC,A′C′= AC.把画好的△A′B′C′剪下,放到△ABC 上,它们全等吗? 师指导学生学生画法,学生操作、思考并小组交流. 通过作图、剪图、比较图的过程,感悟基本事实的正确性,获得三角形全等的“边边边”判定方法.在概括基本事实的过

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

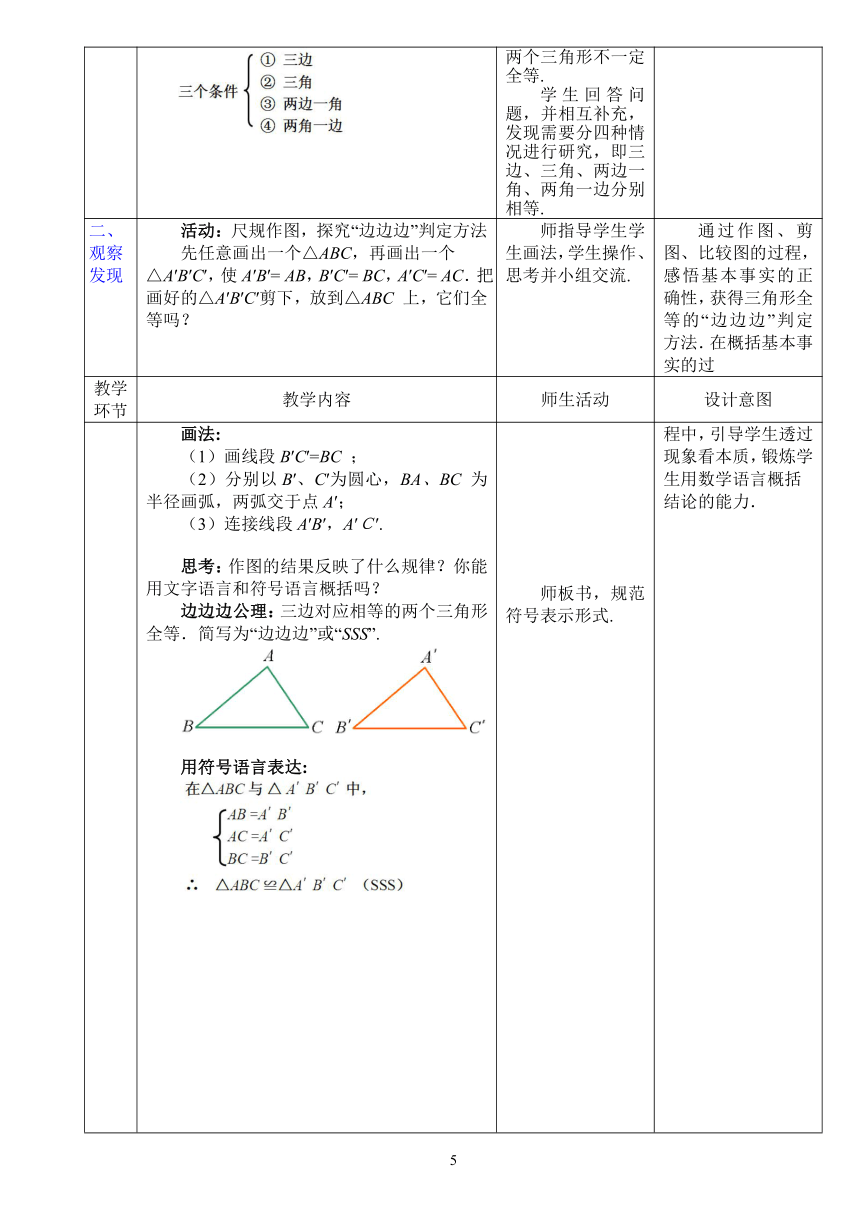

画法: (1)画线段B′C′=BC ; (2)分别以B′、C′为圆心,BA、BC 为半径画弧,两弧交于点A′;(3)连接线段A′B′,A′C′.思考:作图的结果反映了什么规律?你能用文字语言和符号语言概括吗?边边边公理:三边对应相等的两个三角形全等.简写为“边边边”或“SSS”.用符号语言表达: 师板书,规范符号表示形式. 程中,引导学生透过现象看本质,锻炼学生用数学语言概括结论的能力.

三、应用提高 问题:我们曾经做过这样的实验:将三根木条钉成一个三角形木架,这个三角形木架的形状、大小就不变了.你能解释其中的道理吗?例1:如图所示的三角形钢架中,AB =AC ,AD 是连接点A 与BC 中点D 的支架.求证△ABD ≌△ACD .应用:用尺规作一个角等于已知角.已知:∠AOB.求作: ∠A′O′B′=∠AOB. 学生用“边边边”判定方法进行解释.师生共同分析解题思路,即要证明两三角形全等,就要看这两个三角形的三条边是否分别相等,题中有一个隐含条件AD是两个三角形的公共边.学生口述证明过程,教师板书.师指导学生用尺规作图. 用所学知识解释生活现象,进一步体会判定方法的作用,感悟数学的应用价值.运用“边边边”判定方法证明简单的几何问题,感悟判定方法的简捷性,体会证明过程的规范性.让学生运用“SSS”条件进行尺规作图,同时体会作图的合理性,增强作图技能.

四、巩固练习 练习:1.课本P37页练习第1、2题2. 如图,已知AC=FE、BC=DE,点A、D、B、F在一条直线上,要用“边边边”证明△ABC≌△FDE,除了已知中的AC=FE,BC=DE以外,还应该有什么条件?怎样才能得到这个条件? 学生观察图形后,寻找全等的三角形,同时注意引导学生考虑到特殊位置时结论的正确性. 运用数学知识解决实际问题.采用小组合作探究的方式,这样既培养了学生的合作精神,又培养了学生发散思维和创新思维的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生回答,并补充完善. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心—构建三角形全等条件的探索思路,以及判定三角形全等的“边边边”方法.

六、实践延伸 课后作业: 课本P43页习题12.2第1、9题. 学生课后独立完成. 检测学生对本节所学知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.2.2 全等三角形的判定(SAS) ( http: / / )

课标要求 作一个角等于已知角,掌握基本事实:两边及其夹角分别相等的两个三角形全等

教学目标 知识技能 会作一个角等于已知角,掌握边角边条件的内容,能初步应用边角边条件判定两个三角形全等.

数学思考 在图形变换以及实际操作的过程中发展学生的空间观念,培养学生的几何直觉和识图能力,通过观察、猜想、验证、推理、交流等数学活动进一步发展学生的演绎推理能力和发散思维能力.

解决问题 经历探索三角形边角边判定定理的过程,在观察中寻求新知,在探索中发展推理能力,逐步掌握说理的基本方法.

情感态度 通过探究三角形全等的条件的活动,培养学生观察分析图形的能力及运算能力,培养学生乐于探索的良好品质以及发现问题的能力.

重点 边角边判定定理.

难点 指导学生分析问题,寻找判定三角形全等的定理

学情分析 学生在经历全等三角形“边边边”公理的探究后,对用其它方法来论证两个三角形全等有一定的兴趣,同时也学会了简单的尺规作图方法,因些可引导学生进一步研究三角形全等的条件——边角边公理.

教法 演示、讲解

学法 动手操作、观察、合作探究

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 复习:1.如何判定三角形全等?2.有没有其他判定全等的方法呢? 师提问,学生回答后师板书课题. 通过这一问题情境使学生轻轻松松的进入了本节课的学习,既交代了本节课要研究和学习的主要问题,使学生对新知识有了期待,为本节课的顺利完成做好了铺垫.

二、探究发现 尺规作图,探究边角边的判定方法问题1:先任意画出一个△ABC,再画一个△A′B′C′,使A′B′=AB,∠A'=∠A,C′A′=CA(即两边和它们的夹角分别相等).把画好的△A′B′C′剪下来,放到△ABC 上,它们全等吗? 师演示,学生操作、观察,得出实验结果,师指导归纳总结边角边公理. 动手画图,让每一位学生参与教学过程,实际操作中亲自感受两边和夹角对应相等的两个三角形能够完全重合,同时还可以培养学生合作学习的精神。通过规范符号表达形式,可以更好地帮助学生掌握这个判定方法。

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

归纳概括“SAS”判定方法:两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(可简写成“边角边”或“SAS ”).几何语言:练习:下列图形中有没有全等三角形,并说明全等的理由. 学生小组讨论后,师提问. 简单应用“SAS”进行判断,提高学生的应用意识.

三、应用提高 例题讲解,学会运用例2:如图,有一池塘,要测池塘两端A、B的距离,可先在平地上取一个不经过池塘可以直接到达点A 和B的点C,连接AC并延长至D,使CD =CA,连接BC 并延长至E,使CE =CB,连接ED,那么量出DE的长就是A,B的距离.为什么?探索“SSA”能否识别两三角形全等问题2:两边一角分别相等包括“两边夹角”和“两边及其中一边的对角”分别相等两种情况,前面已探索出“SAS”判定三角形全等的方法,那么由“SSA”的条件能判定两个三角形全等吗? 操作:画△ABC 和△DEF,使∠B =∠E =30°, AB =DE=5 cm ,AC =DF =3 cm .观察所得的两个三角形是否全等?解:两边和其中一边的对角这三个条件无法唯一确定三角形的形状,所以不能保证两个三角形全等.因此,△ABC 和△DEF 不一定全等. 先引导学生分析题目,再出现过程,学生动手操作,并画图,小组合作探究并汇报研究结果.学生画图后回答问题. 运用“SAS”判定方法证明简单几何证明题,规范学生的书写格式,并感悟数学的应用价值.在活动中让学生充分交流,画图过程要耐心、鼓励让学生有信心画出来,并大胆交流,用赞赏的语气与发言的学生交流,提高学习积极性,培养学生动手操作与勇于探究的能力。通过比较,能让学生有比较深刻的印象。通过应用,增强对“SSA”不一定能判定两三角形全等的理解.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固练习 课堂练习:课本P39页练习第1、2题. 学生练习,师个别指导. 对所学知识进行巩固提高.

五、体验收获 课堂小结:谈谈你的收获和体会 学生回答,师归纳补充. 通过回顾总结,加深对所学知识的理解,并建立知识之间的内在联系.

六、实践延伸 课后作业: 教科书习题12.2第2、3、10题. 学生课后独立完成. 检测学生的学习效果.

附:板书设计

课题:§12.2.3 全等三角形的判定(ASA、AAS) ( http: / / )

课标要求 掌握基本事实:两角及其夹边分别相等的两个三角形全等,证明定理:两角及其中一组等角的对边分别相等的两个三角形全等.

教学目标 知识技能 掌握“角边角”及“角角边”条件的内容;能初步运用“角边角”及“角角边”条件判定两个三角形全等.

数学思考 经历探索全等三角形判定思想的过程,领会“角边角”及“角角边”条件以及应用方法,发展学生主动探究的思想和说理的基本方法.

解决问题 使学生经历探索三角形全等的过程,体会用操作、归纳得出数学结论的过程

情感态度 通过探究三角形全等的条件的活动,培养学生敢于面对困难、克服困难的 能力.

重点 角边角”及“角角边”条件.

难点 指导学生分析问题,寻找判定三角形全等的条件.

学情分析 通过前两节课的学习,学生已能用“边边边”和“边角边”进行全等证明,而通过三角形全等条件的探索思路,自然而的进入到两角一边的探究之中来进行本节课的学习.

教法 演示、探究合作

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 活动一:问题:工艺厂的一块三角形玻璃摔成了三块,要配一块与原来一样的三角形,为了方便,只拿其中的一块。拿哪一块最好呢? 三角形由完整→分裂→完整的过程提供学生思考的空间 为学生提供参与数学活动的时间和空间,调动学生的主观能动性,激发好奇心和求知欲。

二、观察探究 活动二:1.先任意画一个△ABC,再画一个满足A′B′=AB,∠A′=∠A, ∠B′=∠B的△A′B′C′.2.观察:两个三角形中所给的两角和边之间的位置有什么关系?3.把画好的△A′B′C′剪下,放在△ABC上,看看它们是否重合,也就是是否全等.4.上面的探究反映了什么规律?结论:两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等。(可以简写成 “角边角”或“ASA”)5.问题:应带哪一块最好?为什么? 师生一起根据条件画图,动手操作。师生根据探究发现的规律概括得出结论“ASA”。 以学生画图活动为主线展开探究活动,注重“ASA”条件的发生过程和学生的亲身体验,从实践中获取“ASA”条件,培养学生探究、发现、概括规律的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

活动三:1.解答下面问题,你能获得什么结论?如图,在△ABC 和△DEF 中,∠A =∠D,∠B =∠E,BC =EF,△ABC 与△DEF 全等吗?你能利用“ASA”证明你的结论吗?结论:两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。(可以简写成“角角边”或“AAS”)2. 练习:①.如图所示,AC=B′C′,这两个三角形全等吗? A、不一定全等 B、一定不全等C、一定全等②判断:两角和任意一边对应相等的两个三角形全等。( ) 学生相互交流,补充不同的条件,说明理由,举出反例说明对应关系。演板写出用“ASA”证明的过程。并发现规律。在“练习”中,关注学生对“ASA”、“AAS”条件的掌握程度。 让学生在合作学习中共同解决问题,是学生主动探究三角形全等的条件,培养学生分析的能力,规范地书写证明过程.培养学生的独立分析能力,会运用“ASA”、“AAS”条件做题,及时巩固所学知识.

三、应用提高 活动四:例3:如图所示,点D 在AB上,点E 在AC上,AB =AC,∠B =∠C.求证:AD =AE. 变式:若把例题中的AB=AC改成AD=AE,其它条件不变。问:AB与AC相等吗?例2:如图,AE⊥BE,AD⊥DC,CD =BE,∠DAB =∠EAC.求证:AB =AC. 思考:三角对应相等的两个三角形全等吗?结论:三角对应相等的两个三角形不一定全等。 引导学生观察图形分析题中的隐含条件,教师板书过程.学生通过实物得出结论. 例题及其变式, 进一步巩固所学的知识。总结学过的知识,培养学生的归纳能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固提高 活动五:课本P41页练习第1、2题课本P44-45页习题12.2第11、12题 学生小组合作探究,师个别指导. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 学生回答,师补充完善. 对所学知识进行反思巩固.

六、实践延伸 课后作业:课本P44页习题12.2第4、5题 学生课后独立完成. 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.2.4 全等三角形的判定(HL) ( http: / / )

课标要求 探索并掌握判定直角三角形全等的“斜边、直角边”定理。

教学目标 知识技能 理解直角三角形全等的判定定理,并能灵活地运用直角三角形全等的判定定理,进行有条理的简单的推理,并能利用它解决实际问题.

数学思考 懂得直角三角形全等的判定定理是确定两个直角三角形全等的思考方法.

解决问题 经历探索三角形全等判定方法的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程.

情感态度 体验数学模型与实际生活中的问题之间的联系.

重点 直角三角形全等的判定定理的理解和应用.

难点 利用直角三角形全等的判定定理解决问题.

学情分析 学生已学习了一般三角形的全等证明方法,能用直角三角形解决实际性问题,能用尺规完成作图,的抽象思维已有一定程度的发展,具有初步的推理能力,因此可开展探究直角三角形全等判定的方法.

教法 演示、探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 问题引入:问题1:如图,舞台背景的形状是两个直角三角形,为了美观,工作人员想知道这两个直角三角形是否全等,但每个三角形都有一条直角边被花盆遮住无法测量.你能帮工作人员想个办法吗?(1)如果用直尺和量角器两种工具,你能解决这个问题吗?(2)如果只用直尺,你能解决这个问题吗? 师出示情境问题,学生思考回答,师引出课题. 提高学生的学习积极性、主动性,激发学生的好奇心,感受数学知识对于解决身边问题的重要性,提高学生学习数学的兴趣.

二、观察发现 探究归纳 “HL”判定方法 问题2:任意画一个Rt△ABC,使∠C =90°,再画一个Rt△A'B'C',使∠C'=90°,B'C'=BC,A'B'=AB,然后把画好的Rt△A'B'C'剪下来放到Rt△ABC上,你发现了什么? 在活动中让学生充分交流,画图过程要耐心、鼓励让学生有信心画出来,并大胆交流,用赞赏的语气与发言的学生交流. 以学生画图活动为主线展开探究活动,注重“HL”条件的发生过程和学生的亲身体验,从实践中获取“HL”条件,培养学生探究、发现、概括规律的能力.培养学生动手操作与勇于探究的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

直角三角形全等判定定理:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等.(简写为“斜边、直角边”或“HL”)几何语言: 师生共同概括直角三角形全等的判定定理,及符号表示方法. 明了“HL”判断全等的条件,规范符号语言表达形式.

三、应用提高 “HL”判定方法的运用:例5:如图,AC⊥BC,BD⊥AD,垂足分别为C、D,AC =BD.求证:BC =AD. 变式1:如图,AC⊥BC,BD⊥AD,要证△ABC≌△BAD,需要添加一个什么条件?请说明理由.例(补充):如图,有两个长度相同的滑梯,左边滑梯的高度AC 与右边滑梯水平方向的长度DF 相等,两个滑梯 的倾斜角∠ABC 和∠DFE 的大小有什么关系?为什么?∴ ∠ABC =∠DEF.∵ ∠DEF +∠DFE =90°, ∴ ∠ABC +∠DFE =90°. 师出示例题,小组探究,全班交流,师点评总结并板书.小组交流,师参与其中,并适时引导. 让学生初步学会运用HL公理,掌握HL公理证题的规范格式;并通过种变换,加强学生的应用能力,活跃学生的思维.理解模型“双垂图”,并能应用全等的性质进行进一步的探究,培养学生的发散性思维、综合运用的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固练习 课堂练习 课本P43页练习1、2题. 学生练习后全班交流,师讲评. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,提高认识.

六、实践延伸 课后作业: 课本P44页习题12.2第6、7、8题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.2.5 全等三角形的判定(复习课) ( http: / / )

课标要求

教学目标 知识技能 掌握三角形全等的判定方法,并能利用这些方法解决简单的数学问题和实际问题.

数学思考 经历运用三角形全等的条件解决问题的过程,发展学生合情推理能力和演绎推理能力.

解决问题 通过运用全等三角形的判定定理来解决有关的问题,提高学生运用知识和技能解决问题的能力,在运用所学的只是解决实际问题的过程中形成能力.

情感态度 通过解决一些问题培养学生的毅力,并在应用知识解决问题的过程中,感受成功的快乐,增强学习的自信心.

重点 运用全等的条件解决简单的数学问题和实际问题.

难点 根据已知条件选择合适的判定方法证明两个三角形全等

学情分析 学生已经学习了有关于三角形全等的五种判定方法,但在实际应用中不熟练,因此可进行本节练习课进行有效训练,以提高学生解决数学问题和实际问题的能力.

教法 练习、讨论

学法 合作、交流

教具 圆规、三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、复习归纳 知识梳理问题1:请同学们回答下列问题:(1)判定两个三角形全等的方法有哪些?(2)判定两个直角三角形全等的方法有哪些?(3)在三角形全等的判定方法中,至少要几个条件?问题2:已知:如图,(1)当AB =DC时, 再添一个条件证明△ABC≌△DCB,这个条件可以是 .(2)当∠A =∠D 时, 再添一个条件证明△ABC ≌△DCB,这个条件可以是 .分析说明:在△ABC 和△DCB 中,已经具备了什么条件?(1)若要以“SAS”为依据,还缺条件 _;(2)若要以“ASA ”为依据,还缺条件_; (3)若要以“AAS ”为依据,还缺条件_; (4)若要以“SSS ”为依据,还缺条件_.证明两个三角形全等的基本思路:(1)已知两边;(2)已知一边一角;(3)已知两角. 师出示问题,学生回答,并引导学生进行分析进行总结现证明两个三角形全等的基本思路. 通过两个问题的设置,既对所学习过的全等三角形判定方法进行复习,又引导学生对三角形全等的判定形成基本的解题思路.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

二、应用提高 例题引导:例:已知:如图,(1)若AB =DC,∠A =∠D,你能证明哪两个三角形全等?(2)若AB =DC,∠A =∠D =90°,你能证明哪两个三角形全等?变式训练:变式1:已知:如图,∠ABC =∠DCB,BD、CA分别是∠ABC、∠DCB 的平分线,求证:AB = DC.变式2:已知:如图,AB=DC,AC=DB.求证:EA =ED.变式3:已知:如图,AB =DC,AC =BD.求证:EA =ED.变式4:如图,延长BA、CD 交于点P:(1)若PA =PD,PB =PC.求证:BE =CE;(2)若PA =PD,∠B =∠C.求证: BE =CE; (3)若PA =PD,∠BAC =∠BDC.求证: BE =CE. 师出示例题及其变式题,学生小组合作探究,师注重引导学生进行应用思考. 通过引导学生对例题的分析及进行变式训练,既培养学生发散性思维能力,同时也培养学生的辨别能力,让学生学会比较,会选择适当的方法证明两个三角形全等,培养严谨的思维能力.

三、体验收获 证明两三角形全等的方法:(1)先确定要证哪两个三角形全等;(2)在图中标出相等的边和角(公共边、公共角以及对顶角都是隐含条件);(3)分析已知条件,欠缺条件,选择判断方法. 学生交流在上一环节所得经验. 对证明方法进行总结归纳,提升学生运用知识解决实际问题的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固提高 课堂练习:课本P56页复习题12第7、8、9 题. 学生练习,师检查指导. 对所学知识进行综合训练,提高学生的应用能力.

五、实践延伸 课后作业: 课本P55页复习题12第3、4题. 学生独立完成. 检测复习效果.

附:板书设计

课题:§12.3.1 角平分线的性质(1) ( http: / / )

课标要求 作一个角的平分线,探索并证明角平分线的性质定理:角平分线上的点到角两边的距离相等.

教学目标 知识技能 掌握画已知角的平分线的方法,掌握角平分线性质.

数学思考 了解角的平分线的性质在生活生产中的应用.

解决问题 在探索角的平分线的性质中培养几何直觉,提高综合运用三角形全等的有关知识解决问题的能力.

情感态度 在探讨作角的平分线的方法及角平分线性质的过程中,培养学生探究问题的兴趣,增强解决问题的信心,获得解决问题成功体验,逐步培养学生的理性精神。

重点 角的平分线的性质的证明及运用

难点 角平分线的性质的探究

学情分析 学生已学习了角平分线的概念和全等三角形的相关知识,并掌握了一定的尺规作图技能,由此可引出本节课的教学.

教法 操作演示、讨论探究

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、感悟作图 感悟实践经验,用尺规作角的平分线问题1:在练习本上画一个角,怎样得到这个角的平分线? 追问1:你能评价这些方法吗?在生产生活中,这些方法是否可行呢?追问2:下图是一个平分角的仪器,其中AB =AD,BC =DC,将点A 放在角的顶点,AB 和AD 沿着角的两边放下,沿AC 画一条射线AE,AE 就是∠DAB 的平分线.你能说明它的道理吗? 追问3:从利用平分角的仪器画角的平分线中,你受到哪些启发?如何利用直尺和圆规作一个角的平分线?追问4:你能说明为什么射线OC 是∠AOB 的平分线吗? 学生可能用量角器、折纸的方法动手操作,然后回答问题.学生分析并回答.师启发学生建立数学模型,并用全等三角形的知识解释.师生共同探究角平分线的作法.学生用三角形全等进行证明,明确作图理论依据. 让学生运用全等三角形的知识解释平分角的仪器的工作原理,体会数学的应用价值,同时从中获得启发,用尺规作角的平分线,增强作图技能,最后让学生在简单推理的过程中体会作法的合理性.

二、发现证明 经历实验过程,发现并证明角的平分线的性质问题2:利用尺规我们可以作一个角的平分线,那么角的平分线有什么性质呢?思考问题: 学生动手操作,独立思考,然后汇报自己的发

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

如图,任意作一个角∠AOB,作出∠A的平分线OC,在OC 上任取一点P,过点P 画出OA,OB 的垂线,分别记垂足为D,E,测量 PD,PE 并作比较,你得到什么结论?在OC 上再取几个点试一试.通过以上测量,你发现了角的平分线的什么性质?追问1:通过动手实验、观察比较,我们发现“角的平分线上的点到角的两边的距离相等”,你能通过严格的逻辑推理证明这个结论吗?已知:∠AOC = ∠BOC,点P在OC上,PD⊥OA,PE⊥OB,垂足分别为D,E.求证:PD =PE.追问2:由角的平分线的性质的证明过程,你能概括出证明几何命题的一般步骤吗? (1)明确命题中的已知和求证;(2)根据题意,画出图形,并用数学符号表示已知和求证;(3)经过分析,找出由已知推出求证的途径,写出证明过程.追问3:角的平分线的性质的作用是什么? 主要是用于判断和证明两条线段相等,与以前的方法相比,运用此性质不需要先证两个三角形全等. 现,学生互相补充,师指导,共同概括出角平分线的性质.师先引导学生分析命题的题设和结论,然后让学生画出图形并用符号语言写出已知求证,再独立完成证明过程.师生共同概括证明几何命题的一般步骤.学生回答,师强调. 让学生通过实验发现、分析概括、推理证明角的平分线的性质,体会研究几何问题的基本思路.以角的平分线的性质的证明为例,让学生概括证明几何命题的一般步骤,发展他们的归纳概括能力.而反思性质,可以让学生进一步体会到证明两条线段相等时利用角的平分线的性质比先证明两个三角形全等更简捷.

三、应用提高 解决简单问题,巩固角的平分线的性质练习1:列结论一定成立的是 .(1)如图,OC 平分∠AOB,点P 在OC 上,D,E 分 别为OA,OB 上的点,则PD =PE.(2)如图,点P 在OC 上,PD⊥OA,PE⊥OB,垂足分别为D,E,则PD =PE.(3) 如图,OC 平分∠AOB,点P 在OC 上,PD⊥OA,垂足为D.若PD =3,则点P 到OB 的距离为3. 学生独立完成,并找学生板演练习2的证明,师个别指导,师生共同评价. 通过有梯度的训练,提高学生运用角的平分线的性质解决问题的能力。练习2又设计了开放性的问题,有利于提高学生综合运用条件推理的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

练习2:如图,△ABC中,∠B =∠C,AD 是∠BAC的平分线, DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别为E,F.求证:EB =FC.在此题的已知条件下,你还能得到哪些结论?思考:如图,△ABC 的角平分线BM,CN 相交于点P.求证:点P到三边AB,BC,CA 的距离相等. 学生先独立思考,然后小组交流,派代表班级内交流,师适时点拨,并板演证明过程.

四、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,并建立知识体系.

六、实践延伸 课后作业: 课本P51页习题12.3第4、5题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.3.1 角平分线的性质(2) ( http: / / )

课标要求 探索并证明角平分线的性质的逆定理:角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上.

教学目标 知识技能 掌握角平分线性质的逆定理,并能利用这些方法解决简单的数学问题和实际问题.

数学思考 经历探究角平分线性质逆定理的过程,发展学生合情推理能力和演绎推理力.

解决问题 了解角平分线性质在生活、生产中的应用,进一步发展学生的推理证明意识和能力.

情感态度 结合实际,创造丰富的情境,提高学生的学习兴趣,让他们在活动中获得成功的体验,培养学生的探索精神,树立学习的信心.

重点 角平分线性质和判定的应用.

难点 运用角平分线性质和判定证明及解决实际问题.

学情分析 通过上节课的学习,学生已掌握角平分线的性质,本节是在此基础之上,并利用学生学习的全等的知识来探究角平分线性质定理的逆定理.

教法 演示、探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 引入:问题1:如图,要在S 区建一个广告牌P,使它到两条高速公路的距离相等,离两条公路交叉处500 m,请你帮忙设计一下,这个广告牌P 应建于何处(在图上标出它的位置,比例尺为1:20 000)? 师出示情境问题同,学生思考,师板书课题. 通过情境问题的引入,吸引学生的兴趣,使学近快融入到学习中来.情境问题改编于课本P49页思考,将其放入城市立交桥情境中,与学生的生活给合更密切,更易吸引学生的注意力.

二、探索发现 探索并证明角平分线的性质定理的逆定理 问题2:交换角的平分线的性质中的已知和结论,你能得到什么结论,这个新结论正确吗?角的内部到角的两边距离相等的点在角的平分线上.追问1:你能证明这个结论的正确性吗? 追问2:这个结论与角的平分线的性质在应用上有什么不同?强调:这个结论可以判定角的平分线,而角的平分线的性质可用来证明线段相等. 学生思考,并分析题设与结论,然后进行命题证明.小组交流,班内汇报,师生共同评价. 通过问题2及其两个追问,让学生了解角平分线的性质的逆定理,并对其进行证明,并理解这一定理用来解决什么的问题,提高学生的应用意识.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

三、应用提高 应用角平分线性质定理的逆定理1.判断题:(1)如图,若QM =QN,则OQ 平分∠AOB;(2)如图,若QM⊥OA 于M,QN⊥OB 于N,则OQ是∠AOB 的平分线; (3)已知:Q 到OA 的距离等于2 cm, 且Q 到OB 距离等于2 cm,则Q 在∠AOB 的平分线上.2.在问题1中,在S 区建一个广告牌P,使它到两条公路的距离相等.(1)这个广告牌P 应建于何处?这样的广告牌可建多少个?(2) 若这个广告牌P 离两条公路交叉处500 m(在图上标出它的位置,比例尺为1:20 000),这个广告牌应建于何处?(3)如图,点P是△ABC的两条角平分线BM,CN 的交点, 点P 在∠BAC的平分线上吗?这说明三角形的三条角平分线有什么关系? 问题3:如图,要在S 区建一个广告牌P,使它到两条公路和一条铁路的距离都相等.这个广告牌P 应建在何处? 学生独立完成,师个别指导,师生共同评价. 通过有梯度的训练,提高学生运用角的平分线的性质的逆定理解决问题的能力。并通过对情境问题的再回顾,体会数学知识源于生活,又应用于生活来解决实际问题同,并通过设计一系列变式问题,来提高学生综合运用条件推理的能力.

变式1:如图,△ABC 的一个外角的平分线BM 与∠BAC的平分线 AN 相交于点P,求证:点 P 在△ABC另一个外角的平分线上. 变式1图 变式2图变式2:如图,P 点是△ABC 的两个外角平分线 BM,CN 的交点,求证:点 P 在∠BAC 的平分线上. 变式3:如图,将问题3中“S 区”去掉,广告牌P到两条公路和一条铁路的距离相等.这个广告牌P 应建在何处?

四、巩固练习 课堂练习 课本P51页习题12.3第4、5题 学生练习后全班交流,师讲评. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,提高认识.

六、实践延伸 课后作业: 课本P51页习题12.3第3、7题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.4.1 数学活动 ( http: / / )

课标要求

教学目标 知识技能 1.能辨别图案中的全等形和全等三角形,2.运用全等三角形知识解决实际问题.

数学思考 经历“筝形”性质的探究过程,体会研究几何图形的基本思路和方法.

解决问题 通过观察、思考、动力操作等活动提高学生运用全等解决实际问题的能力.

情感态度 通过活动,激发学习兴趣,体会数学与生活的密切联系.

重点 在复杂图形中,能辨别全等形和全等三角形,并探究筝形的性质.

难点 用全等三角形的知识研究“筝形”的性质.

学情分析 学生学习了全等三角形的相关知识,并具备研究几何图形的基本思路和方法,可通过两个数学活动来辩认全等形,研究“筝形”性质.

教法 探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、辨别图形 辨别全等形问题1:图中有几组全等图形?请一一指出. 问题2:图中是根据全等形设计的两个图案.请同学们仔细观察一下,每个图案中有哪些全等形?有哪些是全等三角形? 追问:请同学们再举一些身边的例子与同学交流. 师出示图形,学生辨别,并总结方法、经验.答案:问题1:图(4)、(9)全等;图(5)、(11)全等;图(7)、(10)全等.判别全等的方法:① 用刻度尺、量角器测量;② 通过平移、翻折、旋转来看两个图形是否完全重合. 问题2:图(左)中四个紫色菱形是全等的,四个蓝色的四边形是全等的,边框边八个三角形是全等的;图(右)中四个小正方形是全等的,1~8八个小三角形是全等的,9~12 四个三角形是全等的.另外,还可以发现一些拼接后的全等形,比如图(右)中1、9、2;8、10、7;6、11、5; 4、12、3分别组成的四个长方形全等. 通过对图案中全等形和全等三角形的辨别,强化学生对全等形的认识,并通过追问体会数学与生活的密切联系.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

二、探究筝形 用全等三角形研究“筝形”问题3:观察这些图片,你能从图片上看出有哪些基本图形吗? 追问:你能说出什么叫“筝形”吗?并请同学们画出一个“筝形” . 定义:两组邻边分别相等的四边形叫做筝形.用符号语言表示: 在四边形ABCD 中,AB =AD,BC =DC,则四边形ABCD 是筝形. 操作:请学生开始动手画图. 问题4:请同学们剪下“筝形ABCD”,用测量、折叠等方法可得出哪些结论? 在筝形ABCD 中,边:AB =AD,BC =DC.角:∠ABC =∠ADC, ∠ABD =∠ADB,∠CBD =∠CDB, ∠BAC =∠DAC,∠ACB =∠ACD.对角线:AC⊥BD,且AC 平分BD,即BO =DO.筝形的面积为两对角线乘积的一半. 追问1:你能应用所学的知识证明这些猜想吗?追问2:你能从边、角、对角线等方面用文字语言归纳出“筝形”所具有的性质吗?“筝形”的性质如下:(1)筝形两组邻边相等;(2)筝形至少一组对角相等;(3)筝形的一条对角线平分一组对角, 并且垂直平分另一条对角线;(4)筝形的面积为两对角线乘积的一半. 学生观察、讨论并引导学生总结出筝形的定义,并用几何语言表达出来.学生操作,师巡视指导.学生动手操作,组内交流,班内汇报,师生共同补充. 通过观察图片,引导学生总结定义、探究性质,进一步理解全等形的应用,体会数学的实用性,提高学生的学习兴趣.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

三、巩固提高 巩固练习练习1:请同学们在下列图中找出筝形,相互交流. 练习2:下列车标中不含筝形的是( ). 学生回答,全体评价. 对筝形知识进行巩固.

四、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结.

五、实践延伸 课后作业: 1.请同学们利用全等三角形设计一个美丽的图案.2.请同学们自己设计制作一个风筝. 学生课后独立完成. 学以致用.

附:板书设计

课题:§12.4.2 全等三角形章末复习 ( http: / / )

课标要求

教学目标 知识技能 复习全等三角形的概念、性质和判定方法,能够利用三角形全等进行证明;复分线的性质、判定方法,并利用角平分线的性质、判定进行证明问题

数学思考 使学生经历分析问题,解决问题,进一步归纳总结的过程.

解决问题 通过有理有据的推理证明、精炼准确地表达推理过程,注重分析思路,学会思考问题,注重书写格式,学会清楚地表达思考的过程.

情感态度 培养逻辑思维能力,发展基本的创新意识和能力.

重点 掌握全等三角形的性质与判定方法.

难点 对全等三角形性质及判定方法的运用.

学情分析 学生已完成《全等三角形》这一章的学习,学生已掌握全等三角形及角平分线的相关知识,但所学习的知识还有待于整合提高,形成知识脉络.

教法 归纳、探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、知识梳理 问题1:请同学们回答下列问题:(1)你能举出一些实际生活中全等形的例子吗?(2)举例说明全等三角形有什么性质?(3)从三角形的三条边对应相等、三个角对应相等中任选三个作为条件,可组合出几种情况?哪些能判定两个三角形全等?两个直角三角形全等的条件是什么?(4)学习本章后,你对角平分线有了哪些新的认识?对比角平分线的性质和判定,它们有何异同?你能用全等三角形证明角平分线的性质和判定吗?(5)你能举例说明证明一个几何命题的一般过程吗? 师提问,学生思考后回答,师生共同评价. 通过问题让学生自己去复习巩固本章所学知识.

二、体系建构 问题2:请同学们整理一下本章所学的主要知识,你能发现它们之间的联系吗?你能画出一个本章的知识结构图吗? 问题3:结合本章知识结构图,思考以下问题:(1)回顾本章的学习过程,全等三角形的性质和判定在本章中的重要作用是如何体现的 (2)通过本章的学习,说一说证明线段相等和角相等的方法有哪些? 师生共同归纳,形成本章知识结构图.在问题3(1)中引导学生从知识间的内在联系及知识的推理依据来分析,全等形、全等三角形、角平分线,角平分线的性质和判定等,都体现了全等三角形知识的运用;同时,全等三角形知识也是证明线段相等和角相等的重要依据. 在(2)引导学生回忆全等三角形、角平分线的性质和判定的作用. 通过完善本章知识结构图,让学生对本章知识的认识形成体系,并能运用相关知识解决问题,提高学生的综合运用知识的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

三、应用提高 例1:已知:如图,∠CAB =∠DBA,AD、BC 分别是∠CAB、∠DBA 角平分线,AD、BC 相交于点O.求证:(1)△CAB ≌△DBA;(2)△OCA ≌△ODB(3)O 到三条直线AC、AB、BD 的距离有何大小关系?并说明理由.例2:已知:如图,AC//BD,AC =BD,求证:AD //BC.追问:在例2中,AC//BD,AC=BD,在AB上取两点E、F,AE =BF.请你判断DE、CF 有何关系?并说明理由. 学生独立完成,师个别指导,全班讲评. 本题是三角形全等的性质判定和角平分线性质的综合应用,培养学生独立分析问题的能力,同时通过这个问题引导学生积极主动的分析问题,渗透转化思想.

四、巩固练习 课堂练习 课本P55-56页复习题12第1-9、12题 学生练习后全班交流,师讲评. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会(1)本章的核心知识有哪些?这些知识之间有何联系? (2)结合本节课的学习,谈谈全等三角形的知识在解题中有哪些作用? 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,提高认识.

六、实践延伸 课后作业: 课本P56页复习题12第10、11、13题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

例题板演区

学生板演区

例题板演区

§ 12.2.1 全等三角形的判定(SSS)

一、全等形

二、全等三角形

对应顶点

对应边

对应角

符号表示

三、全等三角形的性质

§ 12.1 全等三角形

一、全等形三角形的判定

方法3:角边角公理:两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等.简写为“角边角”或“ASA”.

方法4:角角边定理:两角和其中一角的对边分别相等的两个三角形全等.简写为“角角边”或“AAS”.

§12.2.3 全等三角形的判定(ASA、AAS)

学生板演区

例题板演区

一、全等形三角形的判定

方法1:边边边公理:三边对应相等的两个三角形全等.简写为“边边边”或“SSS”.

学生板演区

§ 12.2.4 全等三角形的判定(HL)

二、直角三角形的判定

判定定理:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等.(简写为“斜边、直角边”或“HL”)

例题板演区

学生板演区

§ 12.2.5 全等三角形的判定(复习课)

一、证明两个三角形全等的基本思路:

(1)已知两边;

(2)已知一边一角;

(3)已知两角.

二、证明两三角形全等的方法:

(1)先确定要证哪两个三角形全等;

(2)在图中标出相等的边和角(公共边、公共角以及对顶角都是隐含条件);

(3)分析已知条件,欠缺条件,选择判断方法.

例题板演区

学生板演区

§ 12.3.1 角平分线的性质(1)

一、角平分线的作法:

二、角平分线的性质:

三、证明几何命题的一般步骤

例题板演区

学生板演区

§ 12.3.2 角平分线的性质(2)

一、角平分线性质的逆定理:

角的内部到角的两边距离相等的点在角的平分线上.

例题板演区

学生板演区

§ 12.4.1 数学活动

一、辨别全等的方法

二、筝形的定义

三、筝形的性质

例题板演区

学生板演区

§ 12.4.2 全等三角形章末复习

知识结构图:

例题板演区

学生板演区

§ 12.2.2 全等三角形的判定(SAS)

一、全等形三角形的判定

方法2:边角边公理:两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(可简写成“边角边”或“SAS ”).

例题板演区

学生板演区

PAGE

4

课标要求 理解全等三角形的概念,能识别全等三角形中的对应边、对应角.

教学目标 知识技能 1.掌握全等形、全等三角形的概念,能应用符号语言表示两个三角形全等;2.能熟练地找出两个全等三角形的对应元素,理解全等三角形的性质 ,并解决相关简单的问题。

数学思考 在图形变换以及实际操作的过程中发展学生的空间观念,培养学生的几何直觉和识图能力,并获得用数学的思想方法处理问题的能力.

解决问题 经历探索全等三角形性质的过程,在观察中寻求新知,在探索中培养学生发现问题、解决问题的能力。

情感态度 在探究和运用全等三角形知识的过程中感受到数学活动的乐趣

重点 探究全等三角形的性质

难点 掌握两个全等三角形的对应边、对应角的寻找规律,迅速正确指出两个全等三角形的对应元素。

学情分析 对于全等形,学生有一定的感性认识,而上一章中对三角形的相关知识进行了系统学习,因而可有效地对全等三角形的知识进行系统的学习.

教法 演示、讲解

学法 观察、操作、合作探究

教具 三角板、两个全等的三角形纸片、

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 师出示一组生活中的图片问题1:观察这些图片,你能看出形状、大小完全一样的几何图形吗?追问:你能再举出生活中的一些类似例子吗? 师引导学生观察并回答问题后师出示课题. 通过生活中常见的图片进行引入,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣.

二、观察发现 探究一:全等形、全等三角形及其有关概念问题2:请同学们用复写纸画出两个三角形,并用剪刀剪下其中一个三角形,观察这两个三角形有何关系?问题3:请同学用语言归纳出问题1 和问题2 中两个图形有何关系?全等形的定义:能够完全重合的两个图形叫做全等形.全等三角形的定义:能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形.追问1:请同学们将问题2 中的两个三角形分别标为△ABC、△DEF,观察这两个三角形有何对应关系? 点A 与点D、点B 与点E、点C 与点F 重 师引导学生操作,学生操作后小组探究,师指导,全班交流,师归纳总结全等形、全等三角形的定义.师引导学生得出对应顶点、对应边、对应角的概念,并在图中能够找出来. 从学生的生活实际出发,创设情境,提出问题,激发学生强烈的好奇心和求知欲.通过观察两个图形的重合,让学生亲自体会到只有形状相同,大小相同的两个图形才能重合.从而得出相关概念.讨论、合作是学习小组成员完成学习任务的手段,而交流则促进学生智慧(成果)共享.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

合,称为对应顶点; 边AB 与DE、边BC 与EF、边AC 与DF 重合,称为对应边; ∠A 与∠D、∠B 与∠E、∠C 与∠F 重合,称为对应角. 追问2:你能用符号表示出这两个全等三角形吗?△ABC与△DEF是全等的,记作:“△ABC ≌△DEF”, 读作:“△ABC 全等于△DEF”. 问题4:请同学们拿出问题2 准备的素材,按照课本P32 页图12.1-2 进行平移、翻折、旋转,变换前后的两个三角形还全等吗? 探究二:全等三角形的性质问题5:全等三角形的对应边和对应角有何大小关系?全等三角形的性质:全等三角形的对应边相等、对应角相等.用几何语言表述:∵ △ABC ≌△DEF, ∴ AB =DE,BC =EF,AC =DF (全等三角形的对应边相等),∠A =∠D,∠B =∠E,∠C =∠F (全等三角形的对应角相等). 师介绍全等符号及表示形式.师演示后并提问,学生小组交流后汇报.师引导学生演示全等形重合的过程,进而提出问题,引导学生观察并总结得出全等三角形的性质. 通过学生亲自平移、翻、旋转操作,进一步明确全等三角形的定义,并为性质的探究作好准备工作.明确全等三角形的性质.

三、应用提升 例1:课本P32页习题1、2例2:已知:如图,△ABC ≌△DEF.(1)若DF =10 cm,则AC 的长为 ;(2)若∠A =100°,则∠D 的度数为 ;(3)若∠A =100°,∠B =30°,求∠F 的度数.例3:△ABE≌△ACD,AB与AC,AD与AE是对应边,∠A=40 ,∠B=30 ,求∠ADC的大小。 师出示例题,学生小组讨论后,师生共同完成. 巩固应用全等三角形的性质,掌握对应边、对应角的找法,会初步辨析图形,并用全等性质解决简单问题.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固练习 课本P33页习题12.1第1-4题 学生独立完成后,小组内交流,师个别指导. 对所学知识进行应用,并查找不足.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 学生回答,师归纳总结. 对所学知识进行回顾与整理.

六、实践延伸 课后作业:课本P33页习题12.1第5、6题 学生课后独立完成. 检测学习效果.

附:板书设计

课题:§12.2.1 全等三角形的判定(SSS) ( http: / / )

课标要求 掌握基本事实:三边分别相等的两个三角形全等.

教学目标 知识技能 掌握边边边条件的内容;能初步应用边边边条件判定两个三角形全等.

数学思考 经历探索三角形全等条件的过程,体会用操作,归纳得出数量结论的过程

解决问题 会运用边边边条件证明两个三角全等

情感态度 通过探索三角形全等的条件的活动,培养学生合作交流的意识和大胆猜想,乐于探究的良好品质以及发现问题的能力.

重点 指导学生分析问题,寻找判定三角形全等的条件

难点 探究三角形全等的条件

学情分析 学生在经历线段、角、相交线、平行线以及三角形的有关知识的学习,有了一点说理的基础,本节是研究的是两个图形之间的关系,可进一步引导学生学习推理论证的方法。

教法 演示、讲解

学法 动手操作、观察、合作探究

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 复习:已知△ABC ≌△ A′B′ C′,找出其中相等的边与角:思考:满足这六个条件可以保证△ABC≌△A′B′C′吗?追问1:当满足一个条件时, △ABC 与△A′B′C′全等吗?追问2:当满足两个条件时, △ABC 与△A′B′C′全等吗?追问3:当满足三个条件时, △ABC 与△A′B′C′全等吗?满足三个条件时,又分为几种情况呢? 师出示复习,学生回答.独立思考思考问题.学生发现需要再分两种情况进行说明,即一条边分别相等、一个角分别相等.在探究过程中,可以通过画图加以说明,也可以利用三角尺等进行说明.学生独立思考,教师适时点拨,最后达成共识:满足“两个条件”分两边、一边一角或两角分别相等三种情况.学生分三组分别进行探究,通过画图、展示交流,最后得出结论:只满足“两个条件”的两个三角形不一定全等.学生回答问题,并相互补充,发现需要分四种情况进行研究,即三边、三角、两边一角、两角一边分别相等. 先提出“全等判定”问题,构建出三角形全等条件的探索路径,然后以问题串的方式呈现探究过程,引导学生层层深入地思考问题.

二、观察发现 活动:尺规作图,探究“边边边”判定方法先任意画出一个△ABC,再画出一个△A′B′C′,使A′B′= AB,B′C′= BC,A′C′= AC.把画好的△A′B′C′剪下,放到△ABC 上,它们全等吗? 师指导学生学生画法,学生操作、思考并小组交流. 通过作图、剪图、比较图的过程,感悟基本事实的正确性,获得三角形全等的“边边边”判定方法.在概括基本事实的过

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

画法: (1)画线段B′C′=BC ; (2)分别以B′、C′为圆心,BA、BC 为半径画弧,两弧交于点A′;(3)连接线段A′B′,A′C′.思考:作图的结果反映了什么规律?你能用文字语言和符号语言概括吗?边边边公理:三边对应相等的两个三角形全等.简写为“边边边”或“SSS”.用符号语言表达: 师板书,规范符号表示形式. 程中,引导学生透过现象看本质,锻炼学生用数学语言概括结论的能力.

三、应用提高 问题:我们曾经做过这样的实验:将三根木条钉成一个三角形木架,这个三角形木架的形状、大小就不变了.你能解释其中的道理吗?例1:如图所示的三角形钢架中,AB =AC ,AD 是连接点A 与BC 中点D 的支架.求证△ABD ≌△ACD .应用:用尺规作一个角等于已知角.已知:∠AOB.求作: ∠A′O′B′=∠AOB. 学生用“边边边”判定方法进行解释.师生共同分析解题思路,即要证明两三角形全等,就要看这两个三角形的三条边是否分别相等,题中有一个隐含条件AD是两个三角形的公共边.学生口述证明过程,教师板书.师指导学生用尺规作图. 用所学知识解释生活现象,进一步体会判定方法的作用,感悟数学的应用价值.运用“边边边”判定方法证明简单的几何问题,感悟判定方法的简捷性,体会证明过程的规范性.让学生运用“SSS”条件进行尺规作图,同时体会作图的合理性,增强作图技能.

四、巩固练习 练习:1.课本P37页练习第1、2题2. 如图,已知AC=FE、BC=DE,点A、D、B、F在一条直线上,要用“边边边”证明△ABC≌△FDE,除了已知中的AC=FE,BC=DE以外,还应该有什么条件?怎样才能得到这个条件? 学生观察图形后,寻找全等的三角形,同时注意引导学生考虑到特殊位置时结论的正确性. 运用数学知识解决实际问题.采用小组合作探究的方式,这样既培养了学生的合作精神,又培养了学生发散思维和创新思维的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生回答,并补充完善. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心—构建三角形全等条件的探索思路,以及判定三角形全等的“边边边”方法.

六、实践延伸 课后作业: 课本P43页习题12.2第1、9题. 学生课后独立完成. 检测学生对本节所学知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.2.2 全等三角形的判定(SAS) ( http: / / )

课标要求 作一个角等于已知角,掌握基本事实:两边及其夹角分别相等的两个三角形全等

教学目标 知识技能 会作一个角等于已知角,掌握边角边条件的内容,能初步应用边角边条件判定两个三角形全等.

数学思考 在图形变换以及实际操作的过程中发展学生的空间观念,培养学生的几何直觉和识图能力,通过观察、猜想、验证、推理、交流等数学活动进一步发展学生的演绎推理能力和发散思维能力.

解决问题 经历探索三角形边角边判定定理的过程,在观察中寻求新知,在探索中发展推理能力,逐步掌握说理的基本方法.

情感态度 通过探究三角形全等的条件的活动,培养学生观察分析图形的能力及运算能力,培养学生乐于探索的良好品质以及发现问题的能力.

重点 边角边判定定理.

难点 指导学生分析问题,寻找判定三角形全等的定理

学情分析 学生在经历全等三角形“边边边”公理的探究后,对用其它方法来论证两个三角形全等有一定的兴趣,同时也学会了简单的尺规作图方法,因些可引导学生进一步研究三角形全等的条件——边角边公理.

教法 演示、讲解

学法 动手操作、观察、合作探究

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 复习:1.如何判定三角形全等?2.有没有其他判定全等的方法呢? 师提问,学生回答后师板书课题. 通过这一问题情境使学生轻轻松松的进入了本节课的学习,既交代了本节课要研究和学习的主要问题,使学生对新知识有了期待,为本节课的顺利完成做好了铺垫.

二、探究发现 尺规作图,探究边角边的判定方法问题1:先任意画出一个△ABC,再画一个△A′B′C′,使A′B′=AB,∠A'=∠A,C′A′=CA(即两边和它们的夹角分别相等).把画好的△A′B′C′剪下来,放到△ABC 上,它们全等吗? 师演示,学生操作、观察,得出实验结果,师指导归纳总结边角边公理. 动手画图,让每一位学生参与教学过程,实际操作中亲自感受两边和夹角对应相等的两个三角形能够完全重合,同时还可以培养学生合作学习的精神。通过规范符号表达形式,可以更好地帮助学生掌握这个判定方法。

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

归纳概括“SAS”判定方法:两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(可简写成“边角边”或“SAS ”).几何语言:练习:下列图形中有没有全等三角形,并说明全等的理由. 学生小组讨论后,师提问. 简单应用“SAS”进行判断,提高学生的应用意识.

三、应用提高 例题讲解,学会运用例2:如图,有一池塘,要测池塘两端A、B的距离,可先在平地上取一个不经过池塘可以直接到达点A 和B的点C,连接AC并延长至D,使CD =CA,连接BC 并延长至E,使CE =CB,连接ED,那么量出DE的长就是A,B的距离.为什么?探索“SSA”能否识别两三角形全等问题2:两边一角分别相等包括“两边夹角”和“两边及其中一边的对角”分别相等两种情况,前面已探索出“SAS”判定三角形全等的方法,那么由“SSA”的条件能判定两个三角形全等吗? 操作:画△ABC 和△DEF,使∠B =∠E =30°, AB =DE=5 cm ,AC =DF =3 cm .观察所得的两个三角形是否全等?解:两边和其中一边的对角这三个条件无法唯一确定三角形的形状,所以不能保证两个三角形全等.因此,△ABC 和△DEF 不一定全等. 先引导学生分析题目,再出现过程,学生动手操作,并画图,小组合作探究并汇报研究结果.学生画图后回答问题. 运用“SAS”判定方法证明简单几何证明题,规范学生的书写格式,并感悟数学的应用价值.在活动中让学生充分交流,画图过程要耐心、鼓励让学生有信心画出来,并大胆交流,用赞赏的语气与发言的学生交流,提高学习积极性,培养学生动手操作与勇于探究的能力。通过比较,能让学生有比较深刻的印象。通过应用,增强对“SSA”不一定能判定两三角形全等的理解.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固练习 课堂练习:课本P39页练习第1、2题. 学生练习,师个别指导. 对所学知识进行巩固提高.

五、体验收获 课堂小结:谈谈你的收获和体会 学生回答,师归纳补充. 通过回顾总结,加深对所学知识的理解,并建立知识之间的内在联系.

六、实践延伸 课后作业: 教科书习题12.2第2、3、10题. 学生课后独立完成. 检测学生的学习效果.

附:板书设计

课题:§12.2.3 全等三角形的判定(ASA、AAS) ( http: / / )

课标要求 掌握基本事实:两角及其夹边分别相等的两个三角形全等,证明定理:两角及其中一组等角的对边分别相等的两个三角形全等.

教学目标 知识技能 掌握“角边角”及“角角边”条件的内容;能初步运用“角边角”及“角角边”条件判定两个三角形全等.

数学思考 经历探索全等三角形判定思想的过程,领会“角边角”及“角角边”条件以及应用方法,发展学生主动探究的思想和说理的基本方法.

解决问题 使学生经历探索三角形全等的过程,体会用操作、归纳得出数学结论的过程

情感态度 通过探究三角形全等的条件的活动,培养学生敢于面对困难、克服困难的 能力.

重点 角边角”及“角角边”条件.

难点 指导学生分析问题,寻找判定三角形全等的条件.

学情分析 通过前两节课的学习,学生已能用“边边边”和“边角边”进行全等证明,而通过三角形全等条件的探索思路,自然而的进入到两角一边的探究之中来进行本节课的学习.

教法 演示、探究合作

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 活动一:问题:工艺厂的一块三角形玻璃摔成了三块,要配一块与原来一样的三角形,为了方便,只拿其中的一块。拿哪一块最好呢? 三角形由完整→分裂→完整的过程提供学生思考的空间 为学生提供参与数学活动的时间和空间,调动学生的主观能动性,激发好奇心和求知欲。

二、观察探究 活动二:1.先任意画一个△ABC,再画一个满足A′B′=AB,∠A′=∠A, ∠B′=∠B的△A′B′C′.2.观察:两个三角形中所给的两角和边之间的位置有什么关系?3.把画好的△A′B′C′剪下,放在△ABC上,看看它们是否重合,也就是是否全等.4.上面的探究反映了什么规律?结论:两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等。(可以简写成 “角边角”或“ASA”)5.问题:应带哪一块最好?为什么? 师生一起根据条件画图,动手操作。师生根据探究发现的规律概括得出结论“ASA”。 以学生画图活动为主线展开探究活动,注重“ASA”条件的发生过程和学生的亲身体验,从实践中获取“ASA”条件,培养学生探究、发现、概括规律的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

活动三:1.解答下面问题,你能获得什么结论?如图,在△ABC 和△DEF 中,∠A =∠D,∠B =∠E,BC =EF,△ABC 与△DEF 全等吗?你能利用“ASA”证明你的结论吗?结论:两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。(可以简写成“角角边”或“AAS”)2. 练习:①.如图所示,AC=B′C′,这两个三角形全等吗? A、不一定全等 B、一定不全等C、一定全等②判断:两角和任意一边对应相等的两个三角形全等。( ) 学生相互交流,补充不同的条件,说明理由,举出反例说明对应关系。演板写出用“ASA”证明的过程。并发现规律。在“练习”中,关注学生对“ASA”、“AAS”条件的掌握程度。 让学生在合作学习中共同解决问题,是学生主动探究三角形全等的条件,培养学生分析的能力,规范地书写证明过程.培养学生的独立分析能力,会运用“ASA”、“AAS”条件做题,及时巩固所学知识.

三、应用提高 活动四:例3:如图所示,点D 在AB上,点E 在AC上,AB =AC,∠B =∠C.求证:AD =AE. 变式:若把例题中的AB=AC改成AD=AE,其它条件不变。问:AB与AC相等吗?例2:如图,AE⊥BE,AD⊥DC,CD =BE,∠DAB =∠EAC.求证:AB =AC. 思考:三角对应相等的两个三角形全等吗?结论:三角对应相等的两个三角形不一定全等。 引导学生观察图形分析题中的隐含条件,教师板书过程.学生通过实物得出结论. 例题及其变式, 进一步巩固所学的知识。总结学过的知识,培养学生的归纳能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固提高 活动五:课本P41页练习第1、2题课本P44-45页习题12.2第11、12题 学生小组合作探究,师个别指导. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 学生回答,师补充完善. 对所学知识进行反思巩固.

六、实践延伸 课后作业:课本P44页习题12.2第4、5题 学生课后独立完成. 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.2.4 全等三角形的判定(HL) ( http: / / )

课标要求 探索并掌握判定直角三角形全等的“斜边、直角边”定理。

教学目标 知识技能 理解直角三角形全等的判定定理,并能灵活地运用直角三角形全等的判定定理,进行有条理的简单的推理,并能利用它解决实际问题.

数学思考 懂得直角三角形全等的判定定理是确定两个直角三角形全等的思考方法.

解决问题 经历探索三角形全等判定方法的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程.

情感态度 体验数学模型与实际生活中的问题之间的联系.

重点 直角三角形全等的判定定理的理解和应用.

难点 利用直角三角形全等的判定定理解决问题.

学情分析 学生已学习了一般三角形的全等证明方法,能用直角三角形解决实际性问题,能用尺规完成作图,的抽象思维已有一定程度的发展,具有初步的推理能力,因此可开展探究直角三角形全等判定的方法.

教法 演示、探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角形

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 问题引入:问题1:如图,舞台背景的形状是两个直角三角形,为了美观,工作人员想知道这两个直角三角形是否全等,但每个三角形都有一条直角边被花盆遮住无法测量.你能帮工作人员想个办法吗?(1)如果用直尺和量角器两种工具,你能解决这个问题吗?(2)如果只用直尺,你能解决这个问题吗? 师出示情境问题,学生思考回答,师引出课题. 提高学生的学习积极性、主动性,激发学生的好奇心,感受数学知识对于解决身边问题的重要性,提高学生学习数学的兴趣.

二、观察发现 探究归纳 “HL”判定方法 问题2:任意画一个Rt△ABC,使∠C =90°,再画一个Rt△A'B'C',使∠C'=90°,B'C'=BC,A'B'=AB,然后把画好的Rt△A'B'C'剪下来放到Rt△ABC上,你发现了什么? 在活动中让学生充分交流,画图过程要耐心、鼓励让学生有信心画出来,并大胆交流,用赞赏的语气与发言的学生交流. 以学生画图活动为主线展开探究活动,注重“HL”条件的发生过程和学生的亲身体验,从实践中获取“HL”条件,培养学生探究、发现、概括规律的能力.培养学生动手操作与勇于探究的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

直角三角形全等判定定理:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等.(简写为“斜边、直角边”或“HL”)几何语言: 师生共同概括直角三角形全等的判定定理,及符号表示方法. 明了“HL”判断全等的条件,规范符号语言表达形式.

三、应用提高 “HL”判定方法的运用:例5:如图,AC⊥BC,BD⊥AD,垂足分别为C、D,AC =BD.求证:BC =AD. 变式1:如图,AC⊥BC,BD⊥AD,要证△ABC≌△BAD,需要添加一个什么条件?请说明理由.例(补充):如图,有两个长度相同的滑梯,左边滑梯的高度AC 与右边滑梯水平方向的长度DF 相等,两个滑梯 的倾斜角∠ABC 和∠DFE 的大小有什么关系?为什么?∴ ∠ABC =∠DEF.∵ ∠DEF +∠DFE =90°, ∴ ∠ABC +∠DFE =90°. 师出示例题,小组探究,全班交流,师点评总结并板书.小组交流,师参与其中,并适时引导. 让学生初步学会运用HL公理,掌握HL公理证题的规范格式;并通过种变换,加强学生的应用能力,活跃学生的思维.理解模型“双垂图”,并能应用全等的性质进行进一步的探究,培养学生的发散性思维、综合运用的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固练习 课堂练习 课本P43页练习1、2题. 学生练习后全班交流,师讲评. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,提高认识.

六、实践延伸 课后作业: 课本P44页习题12.2第6、7、8题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.2.5 全等三角形的判定(复习课) ( http: / / )

课标要求

教学目标 知识技能 掌握三角形全等的判定方法,并能利用这些方法解决简单的数学问题和实际问题.

数学思考 经历运用三角形全等的条件解决问题的过程,发展学生合情推理能力和演绎推理能力.

解决问题 通过运用全等三角形的判定定理来解决有关的问题,提高学生运用知识和技能解决问题的能力,在运用所学的只是解决实际问题的过程中形成能力.

情感态度 通过解决一些问题培养学生的毅力,并在应用知识解决问题的过程中,感受成功的快乐,增强学习的自信心.

重点 运用全等的条件解决简单的数学问题和实际问题.

难点 根据已知条件选择合适的判定方法证明两个三角形全等

学情分析 学生已经学习了有关于三角形全等的五种判定方法,但在实际应用中不熟练,因此可进行本节练习课进行有效训练,以提高学生解决数学问题和实际问题的能力.

教法 练习、讨论

学法 合作、交流

教具 圆规、三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、复习归纳 知识梳理问题1:请同学们回答下列问题:(1)判定两个三角形全等的方法有哪些?(2)判定两个直角三角形全等的方法有哪些?(3)在三角形全等的判定方法中,至少要几个条件?问题2:已知:如图,(1)当AB =DC时, 再添一个条件证明△ABC≌△DCB,这个条件可以是 .(2)当∠A =∠D 时, 再添一个条件证明△ABC ≌△DCB,这个条件可以是 .分析说明:在△ABC 和△DCB 中,已经具备了什么条件?(1)若要以“SAS”为依据,还缺条件 _;(2)若要以“ASA ”为依据,还缺条件_; (3)若要以“AAS ”为依据,还缺条件_; (4)若要以“SSS ”为依据,还缺条件_.证明两个三角形全等的基本思路:(1)已知两边;(2)已知一边一角;(3)已知两角. 师出示问题,学生回答,并引导学生进行分析进行总结现证明两个三角形全等的基本思路. 通过两个问题的设置,既对所学习过的全等三角形判定方法进行复习,又引导学生对三角形全等的判定形成基本的解题思路.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

二、应用提高 例题引导:例:已知:如图,(1)若AB =DC,∠A =∠D,你能证明哪两个三角形全等?(2)若AB =DC,∠A =∠D =90°,你能证明哪两个三角形全等?变式训练:变式1:已知:如图,∠ABC =∠DCB,BD、CA分别是∠ABC、∠DCB 的平分线,求证:AB = DC.变式2:已知:如图,AB=DC,AC=DB.求证:EA =ED.变式3:已知:如图,AB =DC,AC =BD.求证:EA =ED.变式4:如图,延长BA、CD 交于点P:(1)若PA =PD,PB =PC.求证:BE =CE;(2)若PA =PD,∠B =∠C.求证: BE =CE; (3)若PA =PD,∠BAC =∠BDC.求证: BE =CE. 师出示例题及其变式题,学生小组合作探究,师注重引导学生进行应用思考. 通过引导学生对例题的分析及进行变式训练,既培养学生发散性思维能力,同时也培养学生的辨别能力,让学生学会比较,会选择适当的方法证明两个三角形全等,培养严谨的思维能力.

三、体验收获 证明两三角形全等的方法:(1)先确定要证哪两个三角形全等;(2)在图中标出相等的边和角(公共边、公共角以及对顶角都是隐含条件);(3)分析已知条件,欠缺条件,选择判断方法. 学生交流在上一环节所得经验. 对证明方法进行总结归纳,提升学生运用知识解决实际问题的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

四、巩固提高 课堂练习:课本P56页复习题12第7、8、9 题. 学生练习,师检查指导. 对所学知识进行综合训练,提高学生的应用能力.

五、实践延伸 课后作业: 课本P55页复习题12第3、4题. 学生独立完成. 检测复习效果.

附:板书设计

课题:§12.3.1 角平分线的性质(1) ( http: / / )

课标要求 作一个角的平分线,探索并证明角平分线的性质定理:角平分线上的点到角两边的距离相等.

教学目标 知识技能 掌握画已知角的平分线的方法,掌握角平分线性质.

数学思考 了解角的平分线的性质在生活生产中的应用.

解决问题 在探索角的平分线的性质中培养几何直觉,提高综合运用三角形全等的有关知识解决问题的能力.

情感态度 在探讨作角的平分线的方法及角平分线性质的过程中,培养学生探究问题的兴趣,增强解决问题的信心,获得解决问题成功体验,逐步培养学生的理性精神。

重点 角的平分线的性质的证明及运用

难点 角平分线的性质的探究

学情分析 学生已学习了角平分线的概念和全等三角形的相关知识,并掌握了一定的尺规作图技能,由此可引出本节课的教学.

教法 操作演示、讨论探究

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、感悟作图 感悟实践经验,用尺规作角的平分线问题1:在练习本上画一个角,怎样得到这个角的平分线? 追问1:你能评价这些方法吗?在生产生活中,这些方法是否可行呢?追问2:下图是一个平分角的仪器,其中AB =AD,BC =DC,将点A 放在角的顶点,AB 和AD 沿着角的两边放下,沿AC 画一条射线AE,AE 就是∠DAB 的平分线.你能说明它的道理吗? 追问3:从利用平分角的仪器画角的平分线中,你受到哪些启发?如何利用直尺和圆规作一个角的平分线?追问4:你能说明为什么射线OC 是∠AOB 的平分线吗? 学生可能用量角器、折纸的方法动手操作,然后回答问题.学生分析并回答.师启发学生建立数学模型,并用全等三角形的知识解释.师生共同探究角平分线的作法.学生用三角形全等进行证明,明确作图理论依据. 让学生运用全等三角形的知识解释平分角的仪器的工作原理,体会数学的应用价值,同时从中获得启发,用尺规作角的平分线,增强作图技能,最后让学生在简单推理的过程中体会作法的合理性.

二、发现证明 经历实验过程,发现并证明角的平分线的性质问题2:利用尺规我们可以作一个角的平分线,那么角的平分线有什么性质呢?思考问题: 学生动手操作,独立思考,然后汇报自己的发

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

如图,任意作一个角∠AOB,作出∠A的平分线OC,在OC 上任取一点P,过点P 画出OA,OB 的垂线,分别记垂足为D,E,测量 PD,PE 并作比较,你得到什么结论?在OC 上再取几个点试一试.通过以上测量,你发现了角的平分线的什么性质?追问1:通过动手实验、观察比较,我们发现“角的平分线上的点到角的两边的距离相等”,你能通过严格的逻辑推理证明这个结论吗?已知:∠AOC = ∠BOC,点P在OC上,PD⊥OA,PE⊥OB,垂足分别为D,E.求证:PD =PE.追问2:由角的平分线的性质的证明过程,你能概括出证明几何命题的一般步骤吗? (1)明确命题中的已知和求证;(2)根据题意,画出图形,并用数学符号表示已知和求证;(3)经过分析,找出由已知推出求证的途径,写出证明过程.追问3:角的平分线的性质的作用是什么? 主要是用于判断和证明两条线段相等,与以前的方法相比,运用此性质不需要先证两个三角形全等. 现,学生互相补充,师指导,共同概括出角平分线的性质.师先引导学生分析命题的题设和结论,然后让学生画出图形并用符号语言写出已知求证,再独立完成证明过程.师生共同概括证明几何命题的一般步骤.学生回答,师强调. 让学生通过实验发现、分析概括、推理证明角的平分线的性质,体会研究几何问题的基本思路.以角的平分线的性质的证明为例,让学生概括证明几何命题的一般步骤,发展他们的归纳概括能力.而反思性质,可以让学生进一步体会到证明两条线段相等时利用角的平分线的性质比先证明两个三角形全等更简捷.

三、应用提高 解决简单问题,巩固角的平分线的性质练习1:列结论一定成立的是 .(1)如图,OC 平分∠AOB,点P 在OC 上,D,E 分 别为OA,OB 上的点,则PD =PE.(2)如图,点P 在OC 上,PD⊥OA,PE⊥OB,垂足分别为D,E,则PD =PE.(3) 如图,OC 平分∠AOB,点P 在OC 上,PD⊥OA,垂足为D.若PD =3,则点P 到OB 的距离为3. 学生独立完成,并找学生板演练习2的证明,师个别指导,师生共同评价. 通过有梯度的训练,提高学生运用角的平分线的性质解决问题的能力。练习2又设计了开放性的问题,有利于提高学生综合运用条件推理的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

练习2:如图,△ABC中,∠B =∠C,AD 是∠BAC的平分线, DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别为E,F.求证:EB =FC.在此题的已知条件下,你还能得到哪些结论?思考:如图,△ABC 的角平分线BM,CN 相交于点P.求证:点P到三边AB,BC,CA 的距离相等. 学生先独立思考,然后小组交流,派代表班级内交流,师适时点拨,并板演证明过程.

四、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,并建立知识体系.

六、实践延伸 课后作业: 课本P51页习题12.3第4、5题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.3.1 角平分线的性质(2) ( http: / / )

课标要求 探索并证明角平分线的性质的逆定理:角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上.

教学目标 知识技能 掌握角平分线性质的逆定理,并能利用这些方法解决简单的数学问题和实际问题.

数学思考 经历探究角平分线性质逆定理的过程,发展学生合情推理能力和演绎推理力.

解决问题 了解角平分线性质在生活、生产中的应用,进一步发展学生的推理证明意识和能力.

情感态度 结合实际,创造丰富的情境,提高学生的学习兴趣,让他们在活动中获得成功的体验,培养学生的探索精神,树立学习的信心.

重点 角平分线性质和判定的应用.

难点 运用角平分线性质和判定证明及解决实际问题.

学情分析 通过上节课的学习,学生已掌握角平分线的性质,本节是在此基础之上,并利用学生学习的全等的知识来探究角平分线性质定理的逆定理.

教法 演示、探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 圆规、三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、情境引入 引入:问题1:如图,要在S 区建一个广告牌P,使它到两条高速公路的距离相等,离两条公路交叉处500 m,请你帮忙设计一下,这个广告牌P 应建于何处(在图上标出它的位置,比例尺为1:20 000)? 师出示情境问题同,学生思考,师板书课题. 通过情境问题的引入,吸引学生的兴趣,使学近快融入到学习中来.情境问题改编于课本P49页思考,将其放入城市立交桥情境中,与学生的生活给合更密切,更易吸引学生的注意力.

二、探索发现 探索并证明角平分线的性质定理的逆定理 问题2:交换角的平分线的性质中的已知和结论,你能得到什么结论,这个新结论正确吗?角的内部到角的两边距离相等的点在角的平分线上.追问1:你能证明这个结论的正确性吗? 追问2:这个结论与角的平分线的性质在应用上有什么不同?强调:这个结论可以判定角的平分线,而角的平分线的性质可用来证明线段相等. 学生思考,并分析题设与结论,然后进行命题证明.小组交流,班内汇报,师生共同评价. 通过问题2及其两个追问,让学生了解角平分线的性质的逆定理,并对其进行证明,并理解这一定理用来解决什么的问题,提高学生的应用意识.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

三、应用提高 应用角平分线性质定理的逆定理1.判断题:(1)如图,若QM =QN,则OQ 平分∠AOB;(2)如图,若QM⊥OA 于M,QN⊥OB 于N,则OQ是∠AOB 的平分线; (3)已知:Q 到OA 的距离等于2 cm, 且Q 到OB 距离等于2 cm,则Q 在∠AOB 的平分线上.2.在问题1中,在S 区建一个广告牌P,使它到两条公路的距离相等.(1)这个广告牌P 应建于何处?这样的广告牌可建多少个?(2) 若这个广告牌P 离两条公路交叉处500 m(在图上标出它的位置,比例尺为1:20 000),这个广告牌应建于何处?(3)如图,点P是△ABC的两条角平分线BM,CN 的交点, 点P 在∠BAC的平分线上吗?这说明三角形的三条角平分线有什么关系? 问题3:如图,要在S 区建一个广告牌P,使它到两条公路和一条铁路的距离都相等.这个广告牌P 应建在何处? 学生独立完成,师个别指导,师生共同评价. 通过有梯度的训练,提高学生运用角的平分线的性质的逆定理解决问题的能力。并通过对情境问题的再回顾,体会数学知识源于生活,又应用于生活来解决实际问题同,并通过设计一系列变式问题,来提高学生综合运用条件推理的能力.

变式1:如图,△ABC 的一个外角的平分线BM 与∠BAC的平分线 AN 相交于点P,求证:点 P 在△ABC另一个外角的平分线上. 变式1图 变式2图变式2:如图,P 点是△ABC 的两个外角平分线 BM,CN 的交点,求证:点 P 在∠BAC 的平分线上. 变式3:如图,将问题3中“S 区”去掉,广告牌P到两条公路和一条铁路的距离相等.这个广告牌P 应建在何处?

四、巩固练习 课堂练习 课本P51页习题12.3第4、5题 学生练习后全班交流,师讲评. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,提高认识.

六、实践延伸 课后作业: 课本P51页习题12.3第3、7题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

课题:§12.4.1 数学活动 ( http: / / )

课标要求

教学目标 知识技能 1.能辨别图案中的全等形和全等三角形,2.运用全等三角形知识解决实际问题.

数学思考 经历“筝形”性质的探究过程,体会研究几何图形的基本思路和方法.

解决问题 通过观察、思考、动力操作等活动提高学生运用全等解决实际问题的能力.

情感态度 通过活动,激发学习兴趣,体会数学与生活的密切联系.

重点 在复杂图形中,能辨别全等形和全等三角形,并探究筝形的性质.

难点 用全等三角形的知识研究“筝形”的性质.

学情分析 学生学习了全等三角形的相关知识,并具备研究几何图形的基本思路和方法,可通过两个数学活动来辩认全等形,研究“筝形”性质.

教法 探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、辨别图形 辨别全等形问题1:图中有几组全等图形?请一一指出. 问题2:图中是根据全等形设计的两个图案.请同学们仔细观察一下,每个图案中有哪些全等形?有哪些是全等三角形? 追问:请同学们再举一些身边的例子与同学交流. 师出示图形,学生辨别,并总结方法、经验.答案:问题1:图(4)、(9)全等;图(5)、(11)全等;图(7)、(10)全等.判别全等的方法:① 用刻度尺、量角器测量;② 通过平移、翻折、旋转来看两个图形是否完全重合. 问题2:图(左)中四个紫色菱形是全等的,四个蓝色的四边形是全等的,边框边八个三角形是全等的;图(右)中四个小正方形是全等的,1~8八个小三角形是全等的,9~12 四个三角形是全等的.另外,还可以发现一些拼接后的全等形,比如图(右)中1、9、2;8、10、7;6、11、5; 4、12、3分别组成的四个长方形全等. 通过对图案中全等形和全等三角形的辨别,强化学生对全等形的认识,并通过追问体会数学与生活的密切联系.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

二、探究筝形 用全等三角形研究“筝形”问题3:观察这些图片,你能从图片上看出有哪些基本图形吗? 追问:你能说出什么叫“筝形”吗?并请同学们画出一个“筝形” . 定义:两组邻边分别相等的四边形叫做筝形.用符号语言表示: 在四边形ABCD 中,AB =AD,BC =DC,则四边形ABCD 是筝形. 操作:请学生开始动手画图. 问题4:请同学们剪下“筝形ABCD”,用测量、折叠等方法可得出哪些结论? 在筝形ABCD 中,边:AB =AD,BC =DC.角:∠ABC =∠ADC, ∠ABD =∠ADB,∠CBD =∠CDB, ∠BAC =∠DAC,∠ACB =∠ACD.对角线:AC⊥BD,且AC 平分BD,即BO =DO.筝形的面积为两对角线乘积的一半. 追问1:你能应用所学的知识证明这些猜想吗?追问2:你能从边、角、对角线等方面用文字语言归纳出“筝形”所具有的性质吗?“筝形”的性质如下:(1)筝形两组邻边相等;(2)筝形至少一组对角相等;(3)筝形的一条对角线平分一组对角, 并且垂直平分另一条对角线;(4)筝形的面积为两对角线乘积的一半. 学生观察、讨论并引导学生总结出筝形的定义,并用几何语言表达出来.学生操作,师巡视指导.学生动手操作,组内交流,班内汇报,师生共同补充. 通过观察图片,引导学生总结定义、探究性质,进一步理解全等形的应用,体会数学的实用性,提高学生的学习兴趣.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

三、巩固提高 巩固练习练习1:请同学们在下列图中找出筝形,相互交流. 练习2:下列车标中不含筝形的是( ). 学生回答,全体评价. 对筝形知识进行巩固.

四、体验收获 谈谈你的收获和体会 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结.

五、实践延伸 课后作业: 1.请同学们利用全等三角形设计一个美丽的图案.2.请同学们自己设计制作一个风筝. 学生课后独立完成. 学以致用.

附:板书设计

课题:§12.4.2 全等三角形章末复习 ( http: / / )

课标要求

教学目标 知识技能 复习全等三角形的概念、性质和判定方法,能够利用三角形全等进行证明;复分线的性质、判定方法,并利用角平分线的性质、判定进行证明问题

数学思考 使学生经历分析问题,解决问题,进一步归纳总结的过程.

解决问题 通过有理有据的推理证明、精炼准确地表达推理过程,注重分析思路,学会思考问题,注重书写格式,学会清楚地表达思考的过程.

情感态度 培养逻辑思维能力,发展基本的创新意识和能力.

重点 掌握全等三角形的性质与判定方法.

难点 对全等三角形性质及判定方法的运用.

学情分析 学生已完成《全等三角形》这一章的学习,学生已掌握全等三角形及角平分线的相关知识,但所学习的知识还有待于整合提高,形成知识脉络.

教法 归纳、探究、讨论

学法 动手操作、合作学习

教具 三角板

教学程序设计

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

一、知识梳理 问题1:请同学们回答下列问题:(1)你能举出一些实际生活中全等形的例子吗?(2)举例说明全等三角形有什么性质?(3)从三角形的三条边对应相等、三个角对应相等中任选三个作为条件,可组合出几种情况?哪些能判定两个三角形全等?两个直角三角形全等的条件是什么?(4)学习本章后,你对角平分线有了哪些新的认识?对比角平分线的性质和判定,它们有何异同?你能用全等三角形证明角平分线的性质和判定吗?(5)你能举例说明证明一个几何命题的一般过程吗? 师提问,学生思考后回答,师生共同评价. 通过问题让学生自己去复习巩固本章所学知识.

二、体系建构 问题2:请同学们整理一下本章所学的主要知识,你能发现它们之间的联系吗?你能画出一个本章的知识结构图吗? 问题3:结合本章知识结构图,思考以下问题:(1)回顾本章的学习过程,全等三角形的性质和判定在本章中的重要作用是如何体现的 (2)通过本章的学习,说一说证明线段相等和角相等的方法有哪些? 师生共同归纳,形成本章知识结构图.在问题3(1)中引导学生从知识间的内在联系及知识的推理依据来分析,全等形、全等三角形、角平分线,角平分线的性质和判定等,都体现了全等三角形知识的运用;同时,全等三角形知识也是证明线段相等和角相等的重要依据. 在(2)引导学生回忆全等三角形、角平分线的性质和判定的作用. 通过完善本章知识结构图,让学生对本章知识的认识形成体系,并能运用相关知识解决问题,提高学生的综合运用知识的能力.

教学环节 教学内容 师生活动 设计意图

三、应用提高 例1:已知:如图,∠CAB =∠DBA,AD、BC 分别是∠CAB、∠DBA 角平分线,AD、BC 相交于点O.求证:(1)△CAB ≌△DBA;(2)△OCA ≌△ODB(3)O 到三条直线AC、AB、BD 的距离有何大小关系?并说明理由.例2:已知:如图,AC//BD,AC =BD,求证:AD //BC.追问:在例2中,AC//BD,AC=BD,在AB上取两点E、F,AE =BF.请你判断DE、CF 有何关系?并说明理由. 学生独立完成,师个别指导,全班讲评. 本题是三角形全等的性质判定和角平分线性质的综合应用,培养学生独立分析问题的能力,同时通过这个问题引导学生积极主动的分析问题,渗透转化思想.

四、巩固练习 课堂练习 课本P55-56页复习题12第1-9、12题 学生练习后全班交流,师讲评. 对学习本节课所学知识进行巩固应用.

五、体验收获 谈谈你的收获和体会(1)本章的核心知识有哪些?这些知识之间有何联系? (2)结合本节课的学习,谈谈全等三角形的知识在解题中有哪些作用? 师引导学生归纳总结. 旨在让学生学会归纳总结,梳理知识,提高认识.

六、实践延伸 课后作业: 课本P56页复习题12第10、11、13题 检测学生对本节知识的掌握情况.

附:板书设计

例题板演区

学生板演区

例题板演区

§ 12.2.1 全等三角形的判定(SSS)

一、全等形

二、全等三角形

对应顶点

对应边

对应角

符号表示

三、全等三角形的性质

§ 12.1 全等三角形

一、全等形三角形的判定

方法3:角边角公理:两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等.简写为“角边角”或“ASA”.

方法4:角角边定理:两角和其中一角的对边分别相等的两个三角形全等.简写为“角角边”或“AAS”.

§12.2.3 全等三角形的判定(ASA、AAS)

学生板演区

例题板演区

一、全等形三角形的判定

方法1:边边边公理:三边对应相等的两个三角形全等.简写为“边边边”或“SSS”.

学生板演区

§ 12.2.4 全等三角形的判定(HL)

二、直角三角形的判定

判定定理:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等.(简写为“斜边、直角边”或“HL”)

例题板演区

学生板演区

§ 12.2.5 全等三角形的判定(复习课)

一、证明两个三角形全等的基本思路:

(1)已知两边;

(2)已知一边一角;

(3)已知两角.

二、证明两三角形全等的方法:

(1)先确定要证哪两个三角形全等;

(2)在图中标出相等的边和角(公共边、公共角以及对顶角都是隐含条件);

(3)分析已知条件,欠缺条件,选择判断方法.

例题板演区

学生板演区

§ 12.3.1 角平分线的性质(1)

一、角平分线的作法:

二、角平分线的性质:

三、证明几何命题的一般步骤

例题板演区

学生板演区

§ 12.3.2 角平分线的性质(2)

一、角平分线性质的逆定理:

角的内部到角的两边距离相等的点在角的平分线上.

例题板演区

学生板演区

§ 12.4.1 数学活动

一、辨别全等的方法

二、筝形的定义

三、筝形的性质

例题板演区

学生板演区

§ 12.4.2 全等三角形章末复习

知识结构图:

例题板演区

学生板演区

§ 12.2.2 全等三角形的判定(SAS)

一、全等形三角形的判定

方法2:边角边公理:两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等(可简写成“边角边”或“SAS ”).

例题板演区

学生板演区

PAGE

4