1.《观潮》 教案 (2课时)

图片预览

文档简介

观潮

(共2课时 第1课时)

一、教材分析

本单元人文主题是“自然之美”,《观潮》是第一篇精读课文,文章展现的是钱塘江潮“壮观”之美。用文字展现自然景观之美,必是十分形象之词句,能让读者根据语言文字的描述展开想象,将文字在脑海中转化为或静或动的画面。先说说文本本身。题目,已经告诉读者,文章内容写的不仅仅是钱塘江大潮,还写了“观”,即人的活动。潮之景观,是亲眼所见,是身临其境的,文字是带着“观”之发现、“观”之感触的。这样的文字,一定能让读者也如临其境。读之,果然。潮未来,海塘大堤上已是人山人海;潮即来,顿时“人声鼎沸”,随着响声越来越大,且又“沸腾起来”;潮已去,似乎没有再在观潮的人身上着一字,细细品味,会发现“过了好久”一词,透露出了观潮人的意犹未尽、回味无穷。这篇文章的结构顺序十分简明清晰,是按照“潮来前、潮来时、潮去后”的顺序写的。这样的顺序,循着大潮发展变化的线索,层次分明,还有利于读者通过文字在脑海中想象构建钱塘江大潮的过程全貌。全文四百多字,却有着丰富的内容信息,观潮人之众,潮来潮去之壮观,都描写得真切生动,读来让人仿佛置身其境。必得语言文字运用之精妙,才会有这样的表达效果。细细咀嚼,我们会发现,文章围绕“观”“潮”二字,人与潮的描写,在不断的交错转换中进行。写人,有静与动之转换;写潮,静与动、声与形,转换是那么自然。

本单元阅读训练要素是“边读边想象画面,感受自然之美”。《观潮》作为第一篇选文,字里行间表现出的钱塘江潮之壮美,很能激发学生阅读想象的兴趣,边读边想象的方法会得到进一步运用和巩固。教学时,要着力指导学生在品读课文时,能够比较熟练地运用多种方法去想象,将语言文字转化为形象的画面和场景,在想象的同时感受语言之妙和自然之美。

二、教学目标

(一)读准“踮”“堤”“霎”“震”四个易错字和“薄”“闷”“号”三个多音字,会写“滚”“震”等易错生字,通过联系生活、结合语境等多种方法,理解“天下奇观”“山崩地裂”等词语。

(二)借助表示时间的词语和关键语句,理清课文写作顺序,提取关键信息,梳理“潮来前”“潮来时”“潮去后”的画面,概括课文主要内容。

(三)聚焦“潮来时”的景象,通过抓关键词、联系生活、联系上下文等方法,调动多种感官(视觉、听觉),边读边想象画面,积累文中形象生动的词句和片段,感受潮水的奇特和壮观。

三、教学重难点

能边读边想象画面,说出印象深刻的画面。

四、教学准备

多媒体课件。

五、教学过程

(一)勾连阅读经验,明确学习目标

1.回顾三年级下册第一单元学过的课文,说说阅读写景文章的方法,引出“一边读一边想象画面”。

2.出示篇章页,引读王维的诗句“江流天地外,山色有无中”。

3.引导学生想象诗句描绘的画面,学生无法想象时,教师可对画面进行具体描述。

4.聚焦单元要素,明确学习目标。

引导:这份自然之美,不仅在画中,在文字中,更蕴含在我们的想象中。在这个单元,我们要继续运用“边读边想象画面”的方法去学习写景的文章,感受语言之妙,体会自然之美。

(二)视频情境引入,激发阅读兴趣

1.引出课题,导入课文。

导入:同学们,祖国山河壮美,风景如画。在浙江就有一处雄奇的景观——钱塘江大潮,今天就让我们一起去课文中观赏。(板书课题,齐读课题)

2.视频激趣,初识“奇观”。

(1)观看钱塘江大潮的视频。引导:这就是闻名中外的钱塘江大潮——看着这潮水,听着这潮声,你想到了什么词语?

(2)学生交流,引出第一自然段:难怪作者这样说——钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。(出示第一自然段)

(3)引导学生通过比较,理解“天下奇观”的“观”和“观潮”的“观”意思的差异,从而理解“天下奇观”的意思。

(4)有感情地朗读第一自然段,说说读了第一自然段你有什么疑问。

(三)梳理写作顺序,整体感知课文

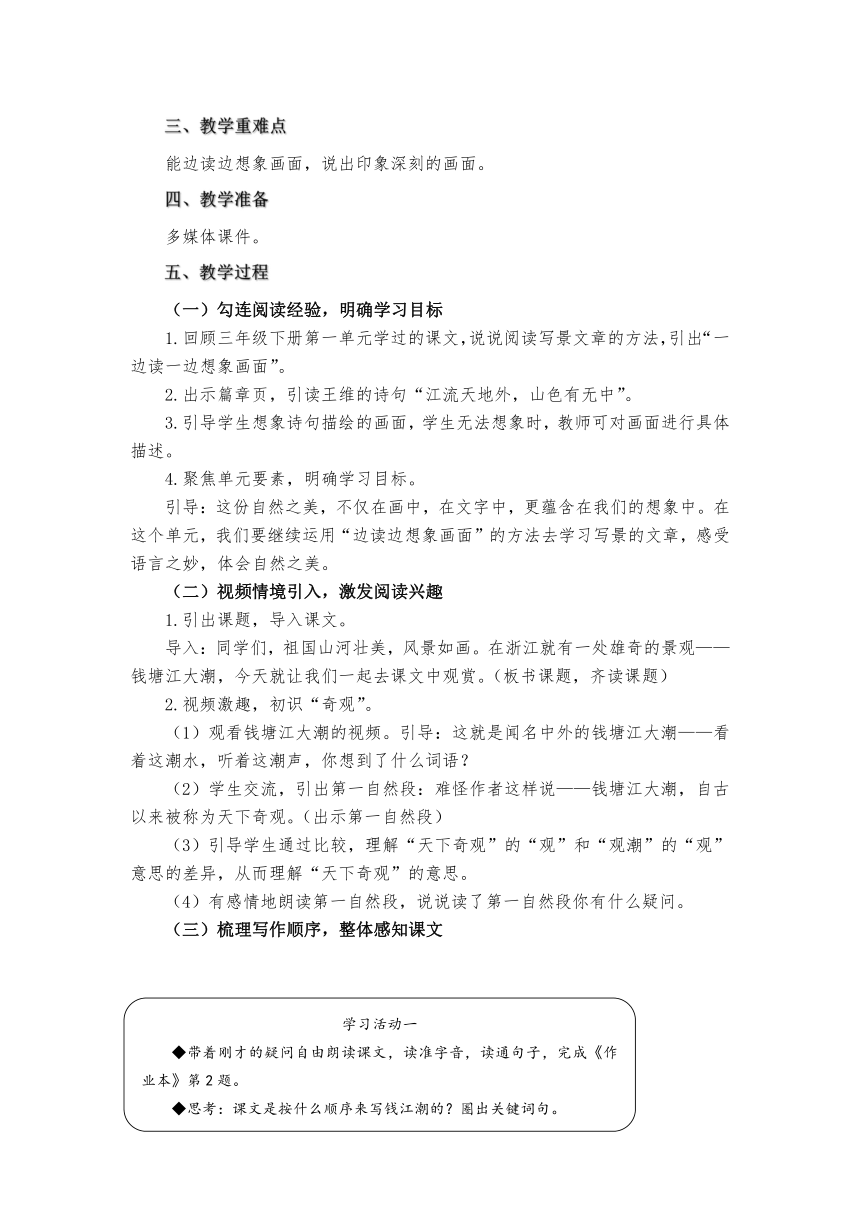

1.朗读反馈易错字和多音字。

随机指导:读准翘舌音“霎”“震”,辨析多音字“薄”“闷”“号”。

2.同桌校对《作业本》第2题,互读巩固。

3.分类朗读四字词语,说说上下两组词语分别是描写什么的。

——上一组是写人的,下一组是写潮水的。

4.围绕人和潮水说说感受,交流刚才哪些疑问有了答案。

5.反馈表示时间的关键词句,相机在课件上圈画,梳理文脉。

引导学生理清写作顺序:从这些圈画的词句中,你有什么发现吗?

小结:作者是按时间顺序写了“潮来前”“潮来时”“潮去后”的景象。(板书:潮来前、潮来时、潮去后)

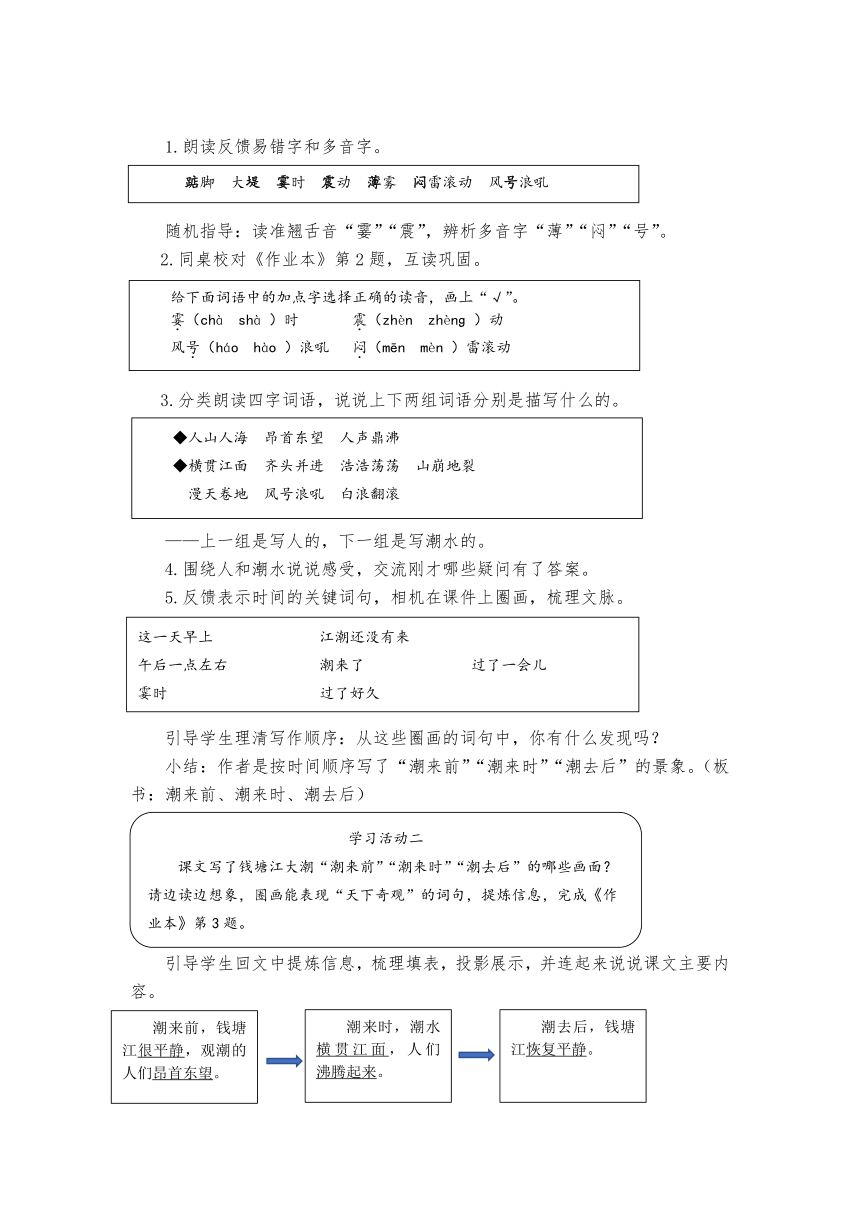

引导学生回文中提炼信息,梳理填表,投影展示,并连起来说说课文主要内容。

聚焦潮涌景象,指导想象画面

1.全班交流,引导学生发现作者是从潮水的样子和声音两方面来写

“潮来时”的景象,体会潮水由远而近的变化过程。(板书:样子、声音)

2.指名上台汇报,在课件上画出句子,抓住关键词分享想象的画面。(出示交流小贴士)

读到 ,我仿佛看到了 。

预设一:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

交流词句:扣住“隆隆的响声”“闷雷滚动”想象潮来时巨大的响声。(教师相机播放闷雷音效)

引导想象:此刻你仿佛看到远处已是怎样的画面?

学生展开想象,体会潮水即将汹涌而来,势不可当,朗读句子,读出低沉的语气。(板书:闷雷滚动)

预设二:那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

交流词句:扣住“逐渐拉长,变粗”“横贯江面”想象潮水占满江面的画面。

追问:此时作者与浪潮的距离怎么样?作者站在什么角度看浪潮?引导学生想象画面要准确。

出示《作业本》第5题,帮助学生理解“贯”的含义,进一步想象潮水迅速奔涌的景象,读出潮水的速度之快。(板书:横贯江面)

预设三:再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

交流词句:扣住“两丈多高的水墙”想象浪花翻涌得很高。

点拨:“两丈多高”,在生活中,哪些事物有两丈多高呢?“两丈多高的水墙”差不多就是“两层楼高的水墙”,想象自己就在这扑面而来的水墙面前,会有怎样的感觉。

教师引导学生联系前文“横贯江面”,进一步想象这道移动的水墙不仅高大,而且宽阔无比,读出渐强的气势。(板书:形成水墙)

预设四:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

交流词句:扣住“千万匹战马”“齐头并进”“飞奔而来”,想象大潮无人可挡的阵势。

点拨:见过千万匹白色战马齐头并进的场面吗?(学生想象,交流,欣赏万马奔腾的视频,印证、丰富学生的想象)让我们一起想象战马踏浪而来的巨大声响,读出潮水的迅猛。( 板书:飞奔而来)

交流词句:扣住“山崩地裂”“震得颤动”,想象潮水震耳欲聋。

点拨:生活中有哪些巨大的声响足以“震得颤动” (板书:山崩地裂)

3.小结。这节课我们抓住关键词,通过联系生活、联系上下文等方法,从视觉、听觉等角度边读边想象,感受到了潮来时的壮美。下节课,我们将继续用这样的方法,去想象“潮来前”和“潮去后”的景象。

(五)作业布置

1.《作业本》上指导书写“滚”“震”两个生字,完成《作业本》第5题。

2.尝试背诵第3—4自然段。

附板书:

天下奇观

潮来前

样子 横贯江面 形成水墙 飞奔而来

观潮 潮来时

声音 闷雷滚动 山崩地裂

潮去后

统编本义务教育语文教科书四年级上册第1课

观潮

(共2课时 第2课时)

一、教学目标

(一)运用多种记忆方法,背诵积累第三、四自然段。

(二)通过圈画文中关键语句,边读边想象潮来前和潮去后的画面,进一步领略钱塘江大潮的雄奇。

(三)互文阅读《浪淘沙》,拓展阅读古诗词,链接课后资料袋,在探究性学习中深入认识钱塘江大潮。

二、教学重难点:

能边读边想象画面,说出印象深刻的画面。

三、教学准备

教师准备:多媒体课件。

学生准备:查找资料,了解为什么农历八月十八是一年一度的观潮日,搜集描写钱塘江大潮的古诗词。

四、教学过程

(一)复习回顾,背诵第三、四自然段

1.回顾导入。上节课我们一起学习了课文第三、四自然段,通过边读边想象,我们初步领略了钱塘江大潮来时的壮美奇观。下面我们来尝试背诵这两个自然段,分享背诵的方法。

2.学生交流分享记忆的方法。

预设一:用填空法背诵。(出示填空)

第三自然段:午后一点左右, 。顿时 !我们踮着脚往东望去, 。过了一会儿, 。

第四自然段:那条白线 。再近些, 。浪潮越来越近, ;那声音 。

预设二:用提取关键词法背诵。(出示关键词)

第三自然段:隆隆的雷声 潮来了 踮起脚尖 风平浪静 一条白线

第四自然段:很快地 水墙 白色战马 山崩地裂

3.学生选择合适自己的记忆方法,同桌互相背诵这两个自然段。

(二)聚焦“潮来前”“潮去后”,想象奇观画面

(1)导入。这节课我们继续用边读边想象的方法去感受潮来前和潮去后的景象,进一步探索钱塘江大潮会成为天下奇观的原因。(板书:潮来前 潮去后)

(2)自主阅读圈画,想象画面。

(3)同桌互相交流脑海中浮现出的画面。

(4)小组内分享,教师提供“交流小贴士”,学生结合不同的语句进行交流,要互相借鉴同学交流的角度和内容。(出示交流小贴士)

读了 ,我仿佛看到了 。

我来为大家读一读句子:

(5)集体分享,比较哪位同学更会想象。

预设一:江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

引导学生抓住关键词“人山人海”“昂首东望”去想象:海塘大堤上会有哪些人?他们等着盼着时会有哪些神情和动作?他们会交谈些什么?(板书:人山人海 昂首东望)

预设二:霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼。过了好久,钱塘江才恢复了平静。看看堤下,江水已经涨了两丈来高了。

点拨:题目是“观潮”,第四自然段和第五自然段却再也没有在“观”的人身上着一字。为什么呢?自然而然啊!第四自然段,大潮呼啸而来,汹涌澎湃,气势磅礴,人的注意力都在潮上,此时此刻,人在潮面前,显得微不足道了,不写人正突出了潮的壮美;第五自然段,未写人,其实人已在字里行间中——“过了好久”,人不是一直在“观”,一直在回味吗?引导学生聚焦“过了好久”四个字,将对潮之壮观的想象与对观潮之人的想象联系起来。

再引导学生抓住关键词“奔腾西去”“漫天卷地”“风号浪吼”,从声音和样子去想象潮去时潮头汹涌,余威犹在的画面;从“霎时”中想象潮头一眨眼就过的画面,进一步理解江潮速度之快;从“江水已经涨了两丈来高”中进一步想象理解钱塘江大潮之奇。(适时板书:奔腾西去 漫天卷地 风号浪吼)

(三)探究性学习,深入认识钱塘江大潮

1.导入。钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观,早就吸引了古代的文人墨客纷纷前往观赏,不少诗人还为之写诗赋词,其中,唐代诗人刘禹锡的《浪淘沙》,就用了28个字的一首七绝,描绘了钱塘江大潮潮涨潮落的壮美景象。

2.互文阅读刘禹锡的《浪淘沙》。

3.交流想象的画面和画出的句子。

4.诗文参照,多种形式朗读,熟读成诵。

5.拓展朗读其他有关钱塘潮的著名诗句。

6.阅读资料袋,了解钱塘江大潮的形成原因,能借助地图或示意图,清楚地向他人讲述钱塘江大潮形成的原因。

7.为视频配诵。

播放钱塘江大潮的视频,学生第一遍观看时,找一找与视频内容对应的课文内容,第二遍练习配合视频朗诵课文,第三遍展示分享。

(四)作业布置

1.完成《作业本》第1、4、6题。

2.交流查找的其他资料,了解为什么农历八月十八是一年一度的观潮日,能提取关键信息,清楚地向他人阐述原因。

3.小练笔:仿照课文第四自然段,学习“从远到近”或“从近到远”的写法,学写事物的变化过程。如“太阳从东方升起来”“蒲公英慢慢飞远”“宠物狗听到主人叫声跑过来”等,注意按照“从远到近”或“从近到远”的观察顺序,借助连接词,写清楚变化过程。(选做)

附板书:

天下奇观

人山人海

潮来前

昂首东望

样子 横贯江面 形成水墙 飞奔而来

观潮 潮来时

声音 闷雷滚动 山崩地裂

奔腾西去

潮去后 漫天卷地

风号浪吼

(共2课时 第1课时)

一、教材分析

本单元人文主题是“自然之美”,《观潮》是第一篇精读课文,文章展现的是钱塘江潮“壮观”之美。用文字展现自然景观之美,必是十分形象之词句,能让读者根据语言文字的描述展开想象,将文字在脑海中转化为或静或动的画面。先说说文本本身。题目,已经告诉读者,文章内容写的不仅仅是钱塘江大潮,还写了“观”,即人的活动。潮之景观,是亲眼所见,是身临其境的,文字是带着“观”之发现、“观”之感触的。这样的文字,一定能让读者也如临其境。读之,果然。潮未来,海塘大堤上已是人山人海;潮即来,顿时“人声鼎沸”,随着响声越来越大,且又“沸腾起来”;潮已去,似乎没有再在观潮的人身上着一字,细细品味,会发现“过了好久”一词,透露出了观潮人的意犹未尽、回味无穷。这篇文章的结构顺序十分简明清晰,是按照“潮来前、潮来时、潮去后”的顺序写的。这样的顺序,循着大潮发展变化的线索,层次分明,还有利于读者通过文字在脑海中想象构建钱塘江大潮的过程全貌。全文四百多字,却有着丰富的内容信息,观潮人之众,潮来潮去之壮观,都描写得真切生动,读来让人仿佛置身其境。必得语言文字运用之精妙,才会有这样的表达效果。细细咀嚼,我们会发现,文章围绕“观”“潮”二字,人与潮的描写,在不断的交错转换中进行。写人,有静与动之转换;写潮,静与动、声与形,转换是那么自然。

本单元阅读训练要素是“边读边想象画面,感受自然之美”。《观潮》作为第一篇选文,字里行间表现出的钱塘江潮之壮美,很能激发学生阅读想象的兴趣,边读边想象的方法会得到进一步运用和巩固。教学时,要着力指导学生在品读课文时,能够比较熟练地运用多种方法去想象,将语言文字转化为形象的画面和场景,在想象的同时感受语言之妙和自然之美。

二、教学目标

(一)读准“踮”“堤”“霎”“震”四个易错字和“薄”“闷”“号”三个多音字,会写“滚”“震”等易错生字,通过联系生活、结合语境等多种方法,理解“天下奇观”“山崩地裂”等词语。

(二)借助表示时间的词语和关键语句,理清课文写作顺序,提取关键信息,梳理“潮来前”“潮来时”“潮去后”的画面,概括课文主要内容。

(三)聚焦“潮来时”的景象,通过抓关键词、联系生活、联系上下文等方法,调动多种感官(视觉、听觉),边读边想象画面,积累文中形象生动的词句和片段,感受潮水的奇特和壮观。

三、教学重难点

能边读边想象画面,说出印象深刻的画面。

四、教学准备

多媒体课件。

五、教学过程

(一)勾连阅读经验,明确学习目标

1.回顾三年级下册第一单元学过的课文,说说阅读写景文章的方法,引出“一边读一边想象画面”。

2.出示篇章页,引读王维的诗句“江流天地外,山色有无中”。

3.引导学生想象诗句描绘的画面,学生无法想象时,教师可对画面进行具体描述。

4.聚焦单元要素,明确学习目标。

引导:这份自然之美,不仅在画中,在文字中,更蕴含在我们的想象中。在这个单元,我们要继续运用“边读边想象画面”的方法去学习写景的文章,感受语言之妙,体会自然之美。

(二)视频情境引入,激发阅读兴趣

1.引出课题,导入课文。

导入:同学们,祖国山河壮美,风景如画。在浙江就有一处雄奇的景观——钱塘江大潮,今天就让我们一起去课文中观赏。(板书课题,齐读课题)

2.视频激趣,初识“奇观”。

(1)观看钱塘江大潮的视频。引导:这就是闻名中外的钱塘江大潮——看着这潮水,听着这潮声,你想到了什么词语?

(2)学生交流,引出第一自然段:难怪作者这样说——钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。(出示第一自然段)

(3)引导学生通过比较,理解“天下奇观”的“观”和“观潮”的“观”意思的差异,从而理解“天下奇观”的意思。

(4)有感情地朗读第一自然段,说说读了第一自然段你有什么疑问。

(三)梳理写作顺序,整体感知课文

1.朗读反馈易错字和多音字。

随机指导:读准翘舌音“霎”“震”,辨析多音字“薄”“闷”“号”。

2.同桌校对《作业本》第2题,互读巩固。

3.分类朗读四字词语,说说上下两组词语分别是描写什么的。

——上一组是写人的,下一组是写潮水的。

4.围绕人和潮水说说感受,交流刚才哪些疑问有了答案。

5.反馈表示时间的关键词句,相机在课件上圈画,梳理文脉。

引导学生理清写作顺序:从这些圈画的词句中,你有什么发现吗?

小结:作者是按时间顺序写了“潮来前”“潮来时”“潮去后”的景象。(板书:潮来前、潮来时、潮去后)

引导学生回文中提炼信息,梳理填表,投影展示,并连起来说说课文主要内容。

聚焦潮涌景象,指导想象画面

1.全班交流,引导学生发现作者是从潮水的样子和声音两方面来写

“潮来时”的景象,体会潮水由远而近的变化过程。(板书:样子、声音)

2.指名上台汇报,在课件上画出句子,抓住关键词分享想象的画面。(出示交流小贴士)

读到 ,我仿佛看到了 。

预设一:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

交流词句:扣住“隆隆的响声”“闷雷滚动”想象潮来时巨大的响声。(教师相机播放闷雷音效)

引导想象:此刻你仿佛看到远处已是怎样的画面?

学生展开想象,体会潮水即将汹涌而来,势不可当,朗读句子,读出低沉的语气。(板书:闷雷滚动)

预设二:那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

交流词句:扣住“逐渐拉长,变粗”“横贯江面”想象潮水占满江面的画面。

追问:此时作者与浪潮的距离怎么样?作者站在什么角度看浪潮?引导学生想象画面要准确。

出示《作业本》第5题,帮助学生理解“贯”的含义,进一步想象潮水迅速奔涌的景象,读出潮水的速度之快。(板书:横贯江面)

预设三:再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

交流词句:扣住“两丈多高的水墙”想象浪花翻涌得很高。

点拨:“两丈多高”,在生活中,哪些事物有两丈多高呢?“两丈多高的水墙”差不多就是“两层楼高的水墙”,想象自己就在这扑面而来的水墙面前,会有怎样的感觉。

教师引导学生联系前文“横贯江面”,进一步想象这道移动的水墙不仅高大,而且宽阔无比,读出渐强的气势。(板书:形成水墙)

预设四:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

交流词句:扣住“千万匹战马”“齐头并进”“飞奔而来”,想象大潮无人可挡的阵势。

点拨:见过千万匹白色战马齐头并进的场面吗?(学生想象,交流,欣赏万马奔腾的视频,印证、丰富学生的想象)让我们一起想象战马踏浪而来的巨大声响,读出潮水的迅猛。( 板书:飞奔而来)

交流词句:扣住“山崩地裂”“震得颤动”,想象潮水震耳欲聋。

点拨:生活中有哪些巨大的声响足以“震得颤动” (板书:山崩地裂)

3.小结。这节课我们抓住关键词,通过联系生活、联系上下文等方法,从视觉、听觉等角度边读边想象,感受到了潮来时的壮美。下节课,我们将继续用这样的方法,去想象“潮来前”和“潮去后”的景象。

(五)作业布置

1.《作业本》上指导书写“滚”“震”两个生字,完成《作业本》第5题。

2.尝试背诵第3—4自然段。

附板书:

天下奇观

潮来前

样子 横贯江面 形成水墙 飞奔而来

观潮 潮来时

声音 闷雷滚动 山崩地裂

潮去后

统编本义务教育语文教科书四年级上册第1课

观潮

(共2课时 第2课时)

一、教学目标

(一)运用多种记忆方法,背诵积累第三、四自然段。

(二)通过圈画文中关键语句,边读边想象潮来前和潮去后的画面,进一步领略钱塘江大潮的雄奇。

(三)互文阅读《浪淘沙》,拓展阅读古诗词,链接课后资料袋,在探究性学习中深入认识钱塘江大潮。

二、教学重难点:

能边读边想象画面,说出印象深刻的画面。

三、教学准备

教师准备:多媒体课件。

学生准备:查找资料,了解为什么农历八月十八是一年一度的观潮日,搜集描写钱塘江大潮的古诗词。

四、教学过程

(一)复习回顾,背诵第三、四自然段

1.回顾导入。上节课我们一起学习了课文第三、四自然段,通过边读边想象,我们初步领略了钱塘江大潮来时的壮美奇观。下面我们来尝试背诵这两个自然段,分享背诵的方法。

2.学生交流分享记忆的方法。

预设一:用填空法背诵。(出示填空)

第三自然段:午后一点左右, 。顿时 !我们踮着脚往东望去, 。过了一会儿, 。

第四自然段:那条白线 。再近些, 。浪潮越来越近, ;那声音 。

预设二:用提取关键词法背诵。(出示关键词)

第三自然段:隆隆的雷声 潮来了 踮起脚尖 风平浪静 一条白线

第四自然段:很快地 水墙 白色战马 山崩地裂

3.学生选择合适自己的记忆方法,同桌互相背诵这两个自然段。

(二)聚焦“潮来前”“潮去后”,想象奇观画面

(1)导入。这节课我们继续用边读边想象的方法去感受潮来前和潮去后的景象,进一步探索钱塘江大潮会成为天下奇观的原因。(板书:潮来前 潮去后)

(2)自主阅读圈画,想象画面。

(3)同桌互相交流脑海中浮现出的画面。

(4)小组内分享,教师提供“交流小贴士”,学生结合不同的语句进行交流,要互相借鉴同学交流的角度和内容。(出示交流小贴士)

读了 ,我仿佛看到了 。

我来为大家读一读句子:

(5)集体分享,比较哪位同学更会想象。

预设一:江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

引导学生抓住关键词“人山人海”“昂首东望”去想象:海塘大堤上会有哪些人?他们等着盼着时会有哪些神情和动作?他们会交谈些什么?(板书:人山人海 昂首东望)

预设二:霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼。过了好久,钱塘江才恢复了平静。看看堤下,江水已经涨了两丈来高了。

点拨:题目是“观潮”,第四自然段和第五自然段却再也没有在“观”的人身上着一字。为什么呢?自然而然啊!第四自然段,大潮呼啸而来,汹涌澎湃,气势磅礴,人的注意力都在潮上,此时此刻,人在潮面前,显得微不足道了,不写人正突出了潮的壮美;第五自然段,未写人,其实人已在字里行间中——“过了好久”,人不是一直在“观”,一直在回味吗?引导学生聚焦“过了好久”四个字,将对潮之壮观的想象与对观潮之人的想象联系起来。

再引导学生抓住关键词“奔腾西去”“漫天卷地”“风号浪吼”,从声音和样子去想象潮去时潮头汹涌,余威犹在的画面;从“霎时”中想象潮头一眨眼就过的画面,进一步理解江潮速度之快;从“江水已经涨了两丈来高”中进一步想象理解钱塘江大潮之奇。(适时板书:奔腾西去 漫天卷地 风号浪吼)

(三)探究性学习,深入认识钱塘江大潮

1.导入。钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观,早就吸引了古代的文人墨客纷纷前往观赏,不少诗人还为之写诗赋词,其中,唐代诗人刘禹锡的《浪淘沙》,就用了28个字的一首七绝,描绘了钱塘江大潮潮涨潮落的壮美景象。

2.互文阅读刘禹锡的《浪淘沙》。

3.交流想象的画面和画出的句子。

4.诗文参照,多种形式朗读,熟读成诵。

5.拓展朗读其他有关钱塘潮的著名诗句。

6.阅读资料袋,了解钱塘江大潮的形成原因,能借助地图或示意图,清楚地向他人讲述钱塘江大潮形成的原因。

7.为视频配诵。

播放钱塘江大潮的视频,学生第一遍观看时,找一找与视频内容对应的课文内容,第二遍练习配合视频朗诵课文,第三遍展示分享。

(四)作业布置

1.完成《作业本》第1、4、6题。

2.交流查找的其他资料,了解为什么农历八月十八是一年一度的观潮日,能提取关键信息,清楚地向他人阐述原因。

3.小练笔:仿照课文第四自然段,学习“从远到近”或“从近到远”的写法,学写事物的变化过程。如“太阳从东方升起来”“蒲公英慢慢飞远”“宠物狗听到主人叫声跑过来”等,注意按照“从远到近”或“从近到远”的观察顺序,借助连接词,写清楚变化过程。(选做)

附板书:

天下奇观

人山人海

潮来前

昂首东望

样子 横贯江面 形成水墙 飞奔而来

观潮 潮来时

声音 闷雷滚动 山崩地裂

奔腾西去

潮去后 漫天卷地

风号浪吼

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地