16 我的叔叔于勒 教案

图片预览

文档简介

16 我的叔叔于勒

第一课时

【课时目标】

1.整体感知文意,从不同角度梳理故事情节。(重点)

2.探究作品的叙事手法,初步感知小说的艺术魅力。(重点、难点)

3.理解小说中环境描写的作用。(重点)

【教学过程】

一、深情朗诵,激情导入

金子,黄黄的,发光的,宝贵的金子!只要一点点儿,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的,卑贱的变成尊贵的,老人变成少年,懦夫变成勇士。

——莎士比亚

师:这是莎士比亚在《雅典的泰门》中,借泰门之口,对资本主义金钱至上的社会现实发出的控诉。那么,在资本主义社会中,金钱究竟起着怎样的作用 金钱究竟占据着怎样的地位呢 今天,就让我们一起走进法国“短篇小说巨匠”莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》。

板书:

我的叔叔于勒 莫泊桑

二、助读学习,介绍作者、背景

师:先来了解一下作者莫泊桑。

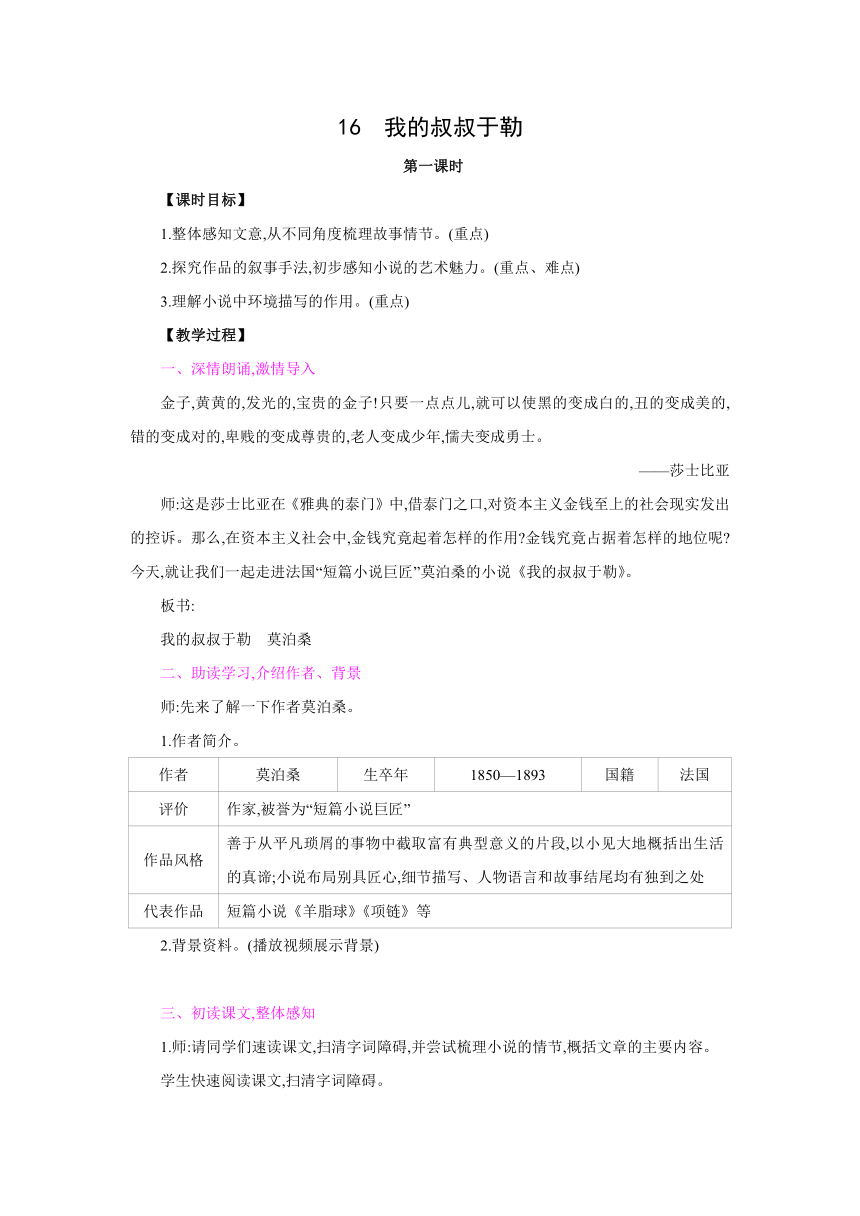

1.作者简介。

作者 莫泊桑 生卒年 1850—1893 国籍 法国

评价 作家,被誉为“短篇小说巨匠”

作品风格 善于从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片段,以小见大地概括出生活的真谛;小说布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾均有独到之处

代表作品 短篇小说《羊脂球》《项链》等

2.背景资料。(播放视频展示背景)

三、初读课文,整体感知

1.师:请同学们速读课文,扫清字词障碍,并尝试梳理小说的情节,概括文章的主要内容。

学生快速阅读课文,扫清字词障碍。

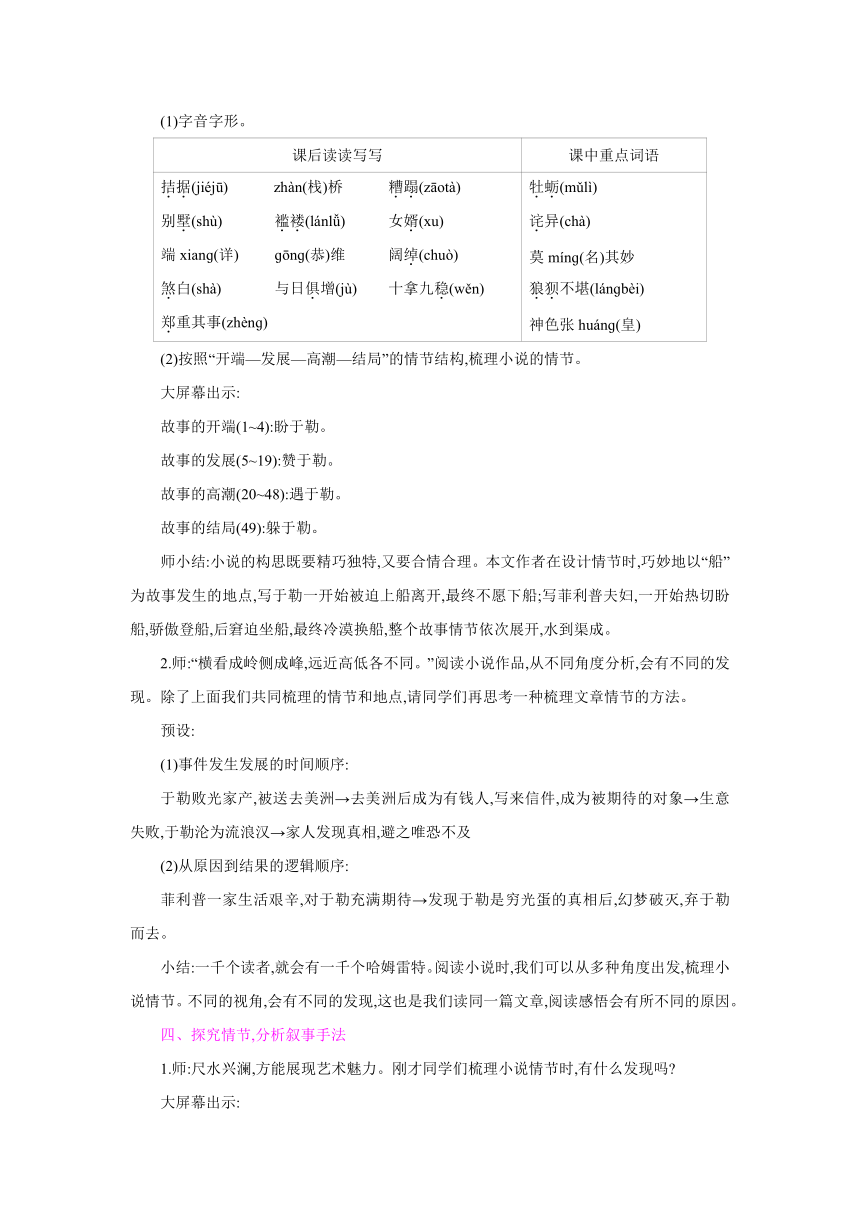

(1)字音字形。

课后读读写写 课中重点词语

拮据(jiéjū) zhàn(栈)桥 糟蹋(zāotà) 别墅(shù) 褴褛(lánlǚ) 女婿(xu) 端xianɡ(详) ɡōnɡ(恭)维 阔绰(chuò) 煞白(shà) 与日俱增(jù) 十拿九稳(wěn) 郑重其事(zhènɡ) 牡蛎(mǔlì) 诧异(chà) 莫mínɡ(名)其妙 狼狈不堪(lánɡbèi) 神色张huánɡ(皇)

(2)按照“开端—发展—高潮—结局”的情节结构,梳理小说的情节。

大屏幕出示:

故事的开端(1~4):盼于勒。

故事的发展(5~19):赞于勒。

故事的高潮(20~48):遇于勒。

故事的结局(49):躲于勒。

师小结:小说的构思既要精巧独特,又要合情合理。本文作者在设计情节时,巧妙地以“船”为故事发生的地点,写于勒一开始被迫上船离开,最终不愿下船;写菲利普夫妇,一开始热切盼船,骄傲登船,后窘迫坐船,最终冷漠换船,整个故事情节依次展开,水到渠成。

2.师:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”阅读小说作品,从不同角度分析,会有不同的发现。除了上面我们共同梳理的情节和地点,请同学们再思考一种梳理文章情节的方法。

预设:

(1)事件发生发展的时间顺序:

于勒败光家产,被送去美洲→去美洲后成为有钱人,写来信件,成为被期待的对象→生意失败,于勒沦为流浪汉→家人发现真相,避之唯恐不及

(2)从原因到结果的逻辑顺序:

菲利普一家生活艰辛,对于勒充满期待→发现于勒是穷光蛋的真相后,幻梦破灭,弃于勒而去。

小结:一千个读者,就会有一千个哈姆雷特。阅读小说时,我们可以从多种角度出发,梳理小说情节。不同的视角,会有不同的发现,这也是我们读同一篇文章,阅读感悟会有所不同的原因。

四、探究情节,分析叙事手法

1.师:尺水兴澜,方能展现艺术魅力。刚才同学们梳理小说情节时,有什么发现吗

大屏幕出示:

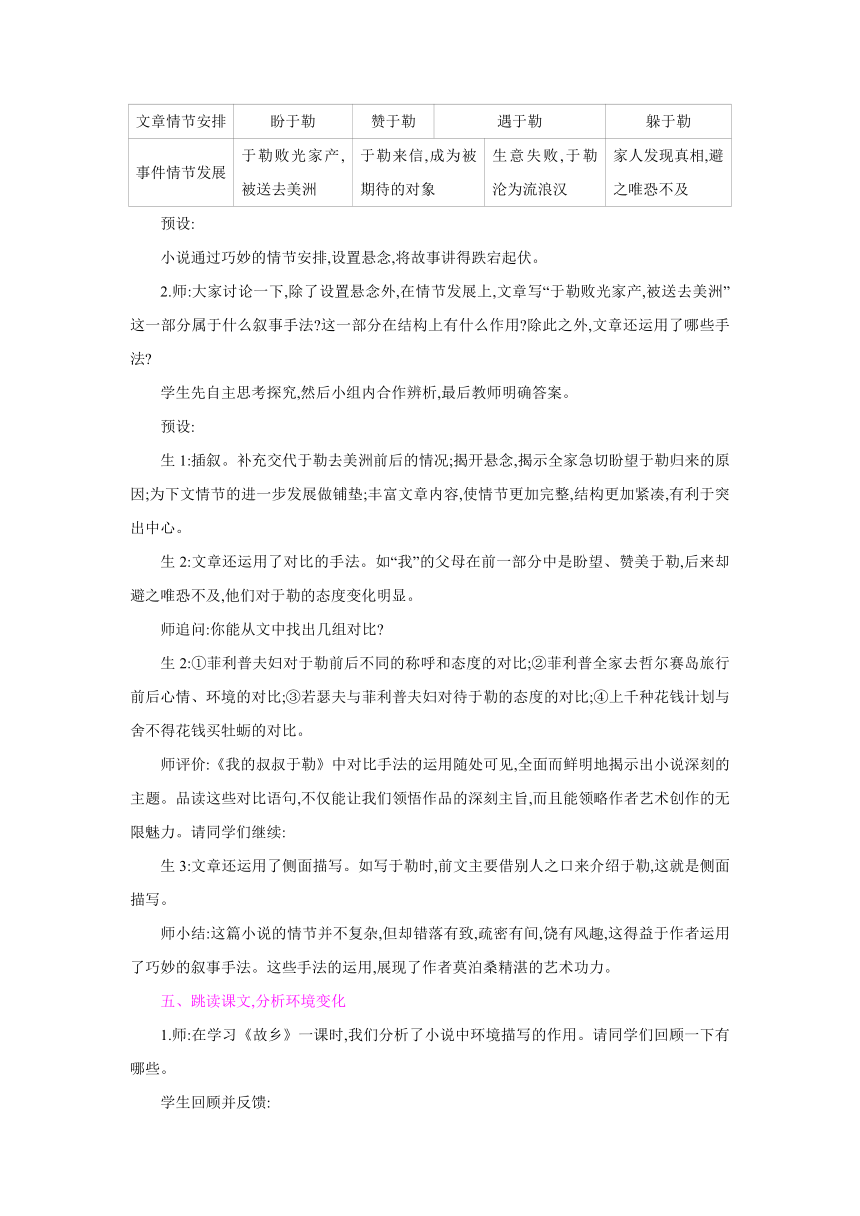

文章情节安排 盼于勒 赞于勒 遇于勒 躲于勒

事件情节发展 于勒败光家产,被送去美洲 于勒来信,成为被期待的对象 生意失败,于勒沦为流浪汉 家人发现真相,避之唯恐不及

预设:

小说通过巧妙的情节安排,设置悬念,将故事讲得跌宕起伏。

2.师:大家讨论一下,除了设置悬念外,在情节发展上,文章写“于勒败光家产,被送去美洲”这一部分属于什么叙事手法 这一部分在结构上有什么作用 除此之外,文章还运用了哪些手法

学生先自主思考探究,然后小组内合作辨析,最后教师明确答案。

预设:

生1:插叙。补充交代于勒去美洲前后的情况;揭开悬念,揭示全家急切盼望于勒归来的原因;为下文情节的进一步发展做铺垫;丰富文章内容,使情节更加完整,结构更加紧凑,有利于突出中心。

生2:文章还运用了对比的手法。如“我”的父母在前一部分中是盼望、赞美于勒,后来却避之唯恐不及,他们对于勒的态度变化明显。

师追问:你能从文中找出几组对比

生2:①菲利普夫妇对于勒前后不同的称呼和态度的对比;②菲利普全家去哲尔赛岛旅行前后心情、环境的对比;③若瑟夫与菲利普夫妇对待于勒的态度的对比;④上千种花钱计划与舍不得花钱买牡蛎的对比。

师评价:《我的叔叔于勒》中对比手法的运用随处可见,全面而鲜明地揭示出小说深刻的主题。品读这些对比语句,不仅能让我们领悟作品的深刻主旨,而且能领略作者艺术创作的无限魅力。请同学们继续:

生3:文章还运用了侧面描写。如写于勒时,前文主要借别人之口来介绍于勒,这就是侧面描写。

师小结:这篇小说的情节并不复杂,但却错落有致,疏密有间,饶有风趣,这得益于作者运用了巧妙的叙事手法。这些手法的运用,展现了作者莫泊桑精湛的艺术功力。

五、跳读课文,分析环境变化

1.师:在学习《故乡》一课时,我们分析了小说中环境描写的作用。请同学们回顾一下有哪些。

学生回顾并反馈:

小说中的环境描写,具有渲染气氛、衬托情感、预示人物命运、揭示社会本质、推动故事情节发展等作用。

2.师:跳读课文,找出文中的环境描写,并分析其作用。

学生跳读课文,圈画出环境描写的内容,并结合小说主旨分析其作用。

学生反馈:

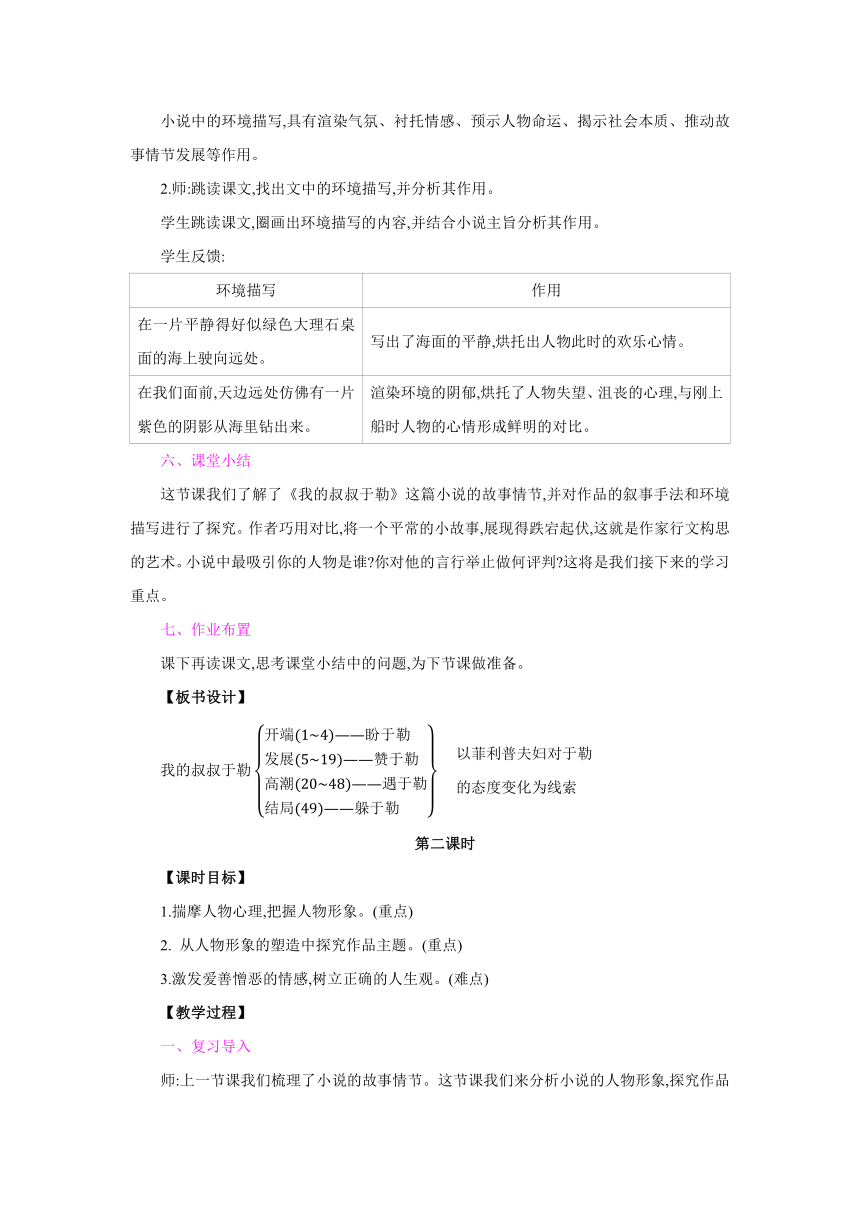

环境描写 作用

在一片平静得好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。 写出了海面的平静,烘托出人物此时的欢乐心情。

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。 渲染环境的阴郁,烘托了人物失望、沮丧的心理,与刚上船时人物的心情形成鲜明的对比。

六、课堂小结

这节课我们了解了《我的叔叔于勒》这篇小说的故事情节,并对作品的叙事手法和环境描写进行了探究。作者巧用对比,将一个平常的小故事,展现得跌宕起伏,这就是作家行文构思的艺术。小说中最吸引你的人物是谁 你对他的言行举止做何评判 这将是我们接下来的学习重点。

七、作业布置

课下再读课文,思考课堂小结中的问题,为下节课做准备。

【板书设计】

(

以菲利普夫妇对于勒

的态度变化为线索

)

第二课时

【课时目标】

1.揣摩人物心理,把握人物形象。(重点)

2. 从人物形象的塑造中探究作品主题。(重点)

3.激发爱善憎恶的情感,树立正确的人生观。(难点)

【教学过程】

一、复习导入

师:上一节课我们梳理了小说的故事情节。这节课我们来分析小说的人物形象,探究作品的主题。

二、品读课文,把握人物形象

师:文中重点写了四个人物,你认为哪个是主要人物 其形象如何

学生先独立思考,然后小组内交流。

预设:

主要人物:菲利普夫妇。

1.分析菲利普夫妇的形象。

师:请同学们跳读课文,圈画出文中描写菲利普夫妇语言、动作、心理、神态等的句子,并分析探究他们的形象。

学生跳读课文,圈画相关句子,并探究人物形象。

预设:

(1)唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(个人读,指导后再齐读)

这个句子不止一次出现在文中,运用语言描写,表现了父亲对于勒的急切盼望之情。“竟”表示意外,起加强语气的作用,父亲希望于勒能出乎意料地来到身边,这既表现了他的势利,也表明他们一家人生活确实艰难。

(2)那时候大家简直好像马上就会看见他挥着手帕喊着:“喂!菲利普!”

这句话运用想象的手法,表明大家对于勒的盼望急切程度之深,可以说是望眼欲穿。

(3)母亲突然暴怒起来,说:“我就知道这个贼是不会有出息的……注意别叫那人挨近我们!”

运用神态描写、语言描写。写母亲怒骂于勒,表现出她自私、势利、刻薄、泼辣的个性特征。

师小结:通过分析菲利普夫妇的言行,我们可以看出,这对夫妻是冷酷无情、吝啬虚荣、势利刻薄、精于算计的。

2.分析于勒的形象。

师:于勒是文中的焦点人物,前面我们已经分析过,作者将这一人物放在幕后,通过插叙,通过“我”的见闻来侧面描写,透过这些描写,你发现于勒是一个怎样的人

学生先圈画描写于勒的句子,然后分析探究形象。

预设:

于勒经历:糟蹋钱——变有钱——失去钱

(败家子——有钱人——穷水手)

于勒形象:于勒年轻时放荡荒唐,但能浪子回头、改邪归正,并懂得知恩图报,在时运不济时不愿再面对亲人、拖累亲人,是一个虽不会过日子但有良心的可怜人。

3.分析“我”(若瑟夫)的形象。

师:文中还有一个“我”(若瑟夫),请同学们思考,作者设计这一人物有什么作用

大屏幕出示:

小说中“我”的常见作用:①“我”是贯穿全文的线索人物,文章通过“我”串联起所有情节,增加了故事的真实性;②“我”是事件的叙述者;③“我”是事件发展变化的见证者;④“我”的所见所闻所思所感,有助于揭示作品的主题。

请同学们找出文中关于“我”的描写的句子,并体会这些描写的作用。

预设:

(1)在有钱的人家,一个人好玩乐无非算作糊涂荒唐,大家笑嘻嘻地称他一声“花花公子”。在生活困难的人家,一个人要是逼得父母动老本,那就是坏蛋,就是流氓,就是无赖了。

转述社会上的人的一般见解,暗示一切态度都是由金钱决定的。

(2)对于叔叔回国这桩十拿九稳的事,大家还拟定了上千种计划,甚至计划到要用这位叔叔的钱置一所别墅。我不敢肯定父亲对于这个计划是不是进行了商谈。

通过“我”的猜想,揭示家人只是期待于勒的金钱援助,平淡叙述中饱含讽刺意味。

(3)我总认为这个青年之所以不再迟疑而下决心求婚,是因为有一天晚上我们给他看了于勒叔叔的信。

与前文的“诚实可靠”相对照,形成反讽,说明人与人之间的关系是由金钱维系的。

(4)我看了看他的手,那是一只满是皱纹的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

“我心里默念道……”是对“我”看着于勒叔叔时的心理活动描写,句子运用反复的修辞手法,体现了“我”对于勒叔叔的深切同情,对父母行为的不满,并与父母的态度形成鲜明的对比,含蓄地表明了作者的立场。

(5)我给了他十个铜子的小费。

年幼的“我”还没有被铜臭污染,天真、单纯、善良,与父母的表现形成鲜明的对比,增强了讽刺效果。

师:请同学们结合第一人称的作用分析文中“我”的作用。

学生讨论后反馈。

师小结:“我”是线索人物,见证了故事情节的发展,同时作为父母的对立面,进一步突出菲利普夫妇的性格特征。

三、透过形象,探究主题

1.师:小说是以塑造人物形象来反映社会生活的。通过刚才的分析,请同学们思考:小说的标题是《我的叔叔于勒》,但小说用大量的篇幅刻画菲利普夫妇,对于勒的直接描写只有寥寥几笔,那么,谁是本文的主人公呢

大屏幕出示:

主人公:文学作品中的中心人物,即作者在作品中着力刻画的、占主导地位的人物。作品中的矛盾冲突和故事情节,都要紧紧围绕主人公展开;其他次要人物的活动,也应以主人公为中心,并对主人公起到一定的映衬作用。主人公性格的形成和发展,直接体现作品的主题思想。

判断:主人公的身份确定,主要看人物在一部作品或一篇文章中所处的位置和所起的作用。能集中体现作者的创作意图和所要表现的主题思想的人物就是主人公。

学生分析探究,最后确定并反馈。

预设:

作者浓墨重彩地刻画菲利普夫妇,可见他们是文章的主人公。于勒虽着墨不多,但如影随形,似乎无处不在,是文中的焦点人物。“我”的作用是充当作者的代言人,是本文的线索人物,是故事的叙述者,又是主人公的对立面,突出菲利普夫妇态度的变化。

2.师:作者塑造性格鲜明、栩栩如生的人物,是为了表达他对人和社会的看法。本文显然只有通过剖析菲利普夫妇才能把握主题。请说一说:你从这篇小说对菲利普夫妇形象的塑造中读出了怎样的主题呢

学生先独立思考,然后在小组内展开讨论,最后反馈。

预设:

(1)从菲利普夫妇对于勒态度的变化,可知本文主题的关键点是“钱”。由此,我们可以探究出作者塑造菲利普夫妇这一对人物,意在揭示资本主义的罪恶,说明人与人之间没有亲情,有的只是金钱关系。

(2)菲利普夫妇不愿与于勒相认,不仅是因为菲利普夫妇的希望已经破灭,还因为与于勒相认会打破他们家现在平静的生活,造成女儿婚事失败,所以其中还蕴含着作者对他们的同情,让我们能感受到小人物的辛酸。

(3)菲利普一家生活拮据,但菲利普全家每周日都要穿戴整齐去栈桥散步,还打算用于勒的钱置办别墅;菲利普看到其他太太吃牡蛎的高贵吃法后也想效仿。暗含褒贬,带有含蓄的讽刺。作者塑造这对人物时,表达了对虚荣的否定。

(4)即使是在资本主义崇尚金钱的大染缸中,作者也没有丧失信心。作者在文中设置了少年若瑟夫这一形象,若瑟夫是一抹亮色,如同《皇帝的新装》中的小孩子。作者在他身上寄予了真切的希望:他希望人们能像若瑟夫一样,多一点同情,多一点友爱,多一点善良;他希望社会能越来越好。

四、拓展升华,守住珍贵

师:中国古代有句谚语:“贫居闹市无人问,富在深山有远亲。”意思是说,贫穷时,即使居住在热闹的都市也没有人来过问;富贵时,哪怕是住在深山里也有远房亲戚找上门来。本文正是这种社会现象的一个缩影。事实上,生活中有许多东西比金钱更重要,请同学们思考有哪些,然后畅所欲言。

预设:

(1)毛泽东曾指出:“人是要有一点精神的。”无数共产党人为了崇高的信仰,抛头颅,洒热血,前仆后继,不屈不挠,他们的精神值得我们学习。

(2)海伦·凯勒写成《假如给我三天光明》一书。由书名可知,她有多么向往光明的世界。

(3)裴多菲:生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。

(4)健康。

(5)改过自新……

师小结:同学们,请记住我们今天所发现的这些东西,也请珍惜你们所拥有的一切比金钱更为珍贵的东西。希望同学们都拥有一颗健全、美好的心灵,永葆爱与真诚。

五、课堂小结

法国作家左拉说过,莫泊桑的每一篇短篇小说都是一出小小的戏剧,一出小但完整的戏剧,打开一扇令人顿觉醒豁的生活窗口。读他的作品时,可以哭可以笑,但永远引人深思。《我的叔叔于勒》一文,就是一篇现实主义的、让人哭笑不得、引人深思的佳作。研读作品,思索人生,我们会发现亲情带来的温暖远胜于金钱,让我们一起说——让人间充满爱!

六、作业布置

1.请同学们在充分理解原文的基础上,抓住人物的性格特点,依据下列情境提示,展开合乎情理的想象,续写小说的结局。

(1)两年后,成为百万富翁的于勒回来了……

(2)破产后,穷困潦倒的于勒找到菲利普一家……

2.完成第16课的训练。

【板书设计】

(

我的叔叔于勒

) (

金钱至上

)

第一课时

【课时目标】

1.整体感知文意,从不同角度梳理故事情节。(重点)

2.探究作品的叙事手法,初步感知小说的艺术魅力。(重点、难点)

3.理解小说中环境描写的作用。(重点)

【教学过程】

一、深情朗诵,激情导入

金子,黄黄的,发光的,宝贵的金子!只要一点点儿,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的,卑贱的变成尊贵的,老人变成少年,懦夫变成勇士。

——莎士比亚

师:这是莎士比亚在《雅典的泰门》中,借泰门之口,对资本主义金钱至上的社会现实发出的控诉。那么,在资本主义社会中,金钱究竟起着怎样的作用 金钱究竟占据着怎样的地位呢 今天,就让我们一起走进法国“短篇小说巨匠”莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》。

板书:

我的叔叔于勒 莫泊桑

二、助读学习,介绍作者、背景

师:先来了解一下作者莫泊桑。

1.作者简介。

作者 莫泊桑 生卒年 1850—1893 国籍 法国

评价 作家,被誉为“短篇小说巨匠”

作品风格 善于从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片段,以小见大地概括出生活的真谛;小说布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾均有独到之处

代表作品 短篇小说《羊脂球》《项链》等

2.背景资料。(播放视频展示背景)

三、初读课文,整体感知

1.师:请同学们速读课文,扫清字词障碍,并尝试梳理小说的情节,概括文章的主要内容。

学生快速阅读课文,扫清字词障碍。

(1)字音字形。

课后读读写写 课中重点词语

拮据(jiéjū) zhàn(栈)桥 糟蹋(zāotà) 别墅(shù) 褴褛(lánlǚ) 女婿(xu) 端xianɡ(详) ɡōnɡ(恭)维 阔绰(chuò) 煞白(shà) 与日俱增(jù) 十拿九稳(wěn) 郑重其事(zhènɡ) 牡蛎(mǔlì) 诧异(chà) 莫mínɡ(名)其妙 狼狈不堪(lánɡbèi) 神色张huánɡ(皇)

(2)按照“开端—发展—高潮—结局”的情节结构,梳理小说的情节。

大屏幕出示:

故事的开端(1~4):盼于勒。

故事的发展(5~19):赞于勒。

故事的高潮(20~48):遇于勒。

故事的结局(49):躲于勒。

师小结:小说的构思既要精巧独特,又要合情合理。本文作者在设计情节时,巧妙地以“船”为故事发生的地点,写于勒一开始被迫上船离开,最终不愿下船;写菲利普夫妇,一开始热切盼船,骄傲登船,后窘迫坐船,最终冷漠换船,整个故事情节依次展开,水到渠成。

2.师:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”阅读小说作品,从不同角度分析,会有不同的发现。除了上面我们共同梳理的情节和地点,请同学们再思考一种梳理文章情节的方法。

预设:

(1)事件发生发展的时间顺序:

于勒败光家产,被送去美洲→去美洲后成为有钱人,写来信件,成为被期待的对象→生意失败,于勒沦为流浪汉→家人发现真相,避之唯恐不及

(2)从原因到结果的逻辑顺序:

菲利普一家生活艰辛,对于勒充满期待→发现于勒是穷光蛋的真相后,幻梦破灭,弃于勒而去。

小结:一千个读者,就会有一千个哈姆雷特。阅读小说时,我们可以从多种角度出发,梳理小说情节。不同的视角,会有不同的发现,这也是我们读同一篇文章,阅读感悟会有所不同的原因。

四、探究情节,分析叙事手法

1.师:尺水兴澜,方能展现艺术魅力。刚才同学们梳理小说情节时,有什么发现吗

大屏幕出示:

文章情节安排 盼于勒 赞于勒 遇于勒 躲于勒

事件情节发展 于勒败光家产,被送去美洲 于勒来信,成为被期待的对象 生意失败,于勒沦为流浪汉 家人发现真相,避之唯恐不及

预设:

小说通过巧妙的情节安排,设置悬念,将故事讲得跌宕起伏。

2.师:大家讨论一下,除了设置悬念外,在情节发展上,文章写“于勒败光家产,被送去美洲”这一部分属于什么叙事手法 这一部分在结构上有什么作用 除此之外,文章还运用了哪些手法

学生先自主思考探究,然后小组内合作辨析,最后教师明确答案。

预设:

生1:插叙。补充交代于勒去美洲前后的情况;揭开悬念,揭示全家急切盼望于勒归来的原因;为下文情节的进一步发展做铺垫;丰富文章内容,使情节更加完整,结构更加紧凑,有利于突出中心。

生2:文章还运用了对比的手法。如“我”的父母在前一部分中是盼望、赞美于勒,后来却避之唯恐不及,他们对于勒的态度变化明显。

师追问:你能从文中找出几组对比

生2:①菲利普夫妇对于勒前后不同的称呼和态度的对比;②菲利普全家去哲尔赛岛旅行前后心情、环境的对比;③若瑟夫与菲利普夫妇对待于勒的态度的对比;④上千种花钱计划与舍不得花钱买牡蛎的对比。

师评价:《我的叔叔于勒》中对比手法的运用随处可见,全面而鲜明地揭示出小说深刻的主题。品读这些对比语句,不仅能让我们领悟作品的深刻主旨,而且能领略作者艺术创作的无限魅力。请同学们继续:

生3:文章还运用了侧面描写。如写于勒时,前文主要借别人之口来介绍于勒,这就是侧面描写。

师小结:这篇小说的情节并不复杂,但却错落有致,疏密有间,饶有风趣,这得益于作者运用了巧妙的叙事手法。这些手法的运用,展现了作者莫泊桑精湛的艺术功力。

五、跳读课文,分析环境变化

1.师:在学习《故乡》一课时,我们分析了小说中环境描写的作用。请同学们回顾一下有哪些。

学生回顾并反馈:

小说中的环境描写,具有渲染气氛、衬托情感、预示人物命运、揭示社会本质、推动故事情节发展等作用。

2.师:跳读课文,找出文中的环境描写,并分析其作用。

学生跳读课文,圈画出环境描写的内容,并结合小说主旨分析其作用。

学生反馈:

环境描写 作用

在一片平静得好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。 写出了海面的平静,烘托出人物此时的欢乐心情。

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。 渲染环境的阴郁,烘托了人物失望、沮丧的心理,与刚上船时人物的心情形成鲜明的对比。

六、课堂小结

这节课我们了解了《我的叔叔于勒》这篇小说的故事情节,并对作品的叙事手法和环境描写进行了探究。作者巧用对比,将一个平常的小故事,展现得跌宕起伏,这就是作家行文构思的艺术。小说中最吸引你的人物是谁 你对他的言行举止做何评判 这将是我们接下来的学习重点。

七、作业布置

课下再读课文,思考课堂小结中的问题,为下节课做准备。

【板书设计】

(

以菲利普夫妇对于勒

的态度变化为线索

)

第二课时

【课时目标】

1.揣摩人物心理,把握人物形象。(重点)

2. 从人物形象的塑造中探究作品主题。(重点)

3.激发爱善憎恶的情感,树立正确的人生观。(难点)

【教学过程】

一、复习导入

师:上一节课我们梳理了小说的故事情节。这节课我们来分析小说的人物形象,探究作品的主题。

二、品读课文,把握人物形象

师:文中重点写了四个人物,你认为哪个是主要人物 其形象如何

学生先独立思考,然后小组内交流。

预设:

主要人物:菲利普夫妇。

1.分析菲利普夫妇的形象。

师:请同学们跳读课文,圈画出文中描写菲利普夫妇语言、动作、心理、神态等的句子,并分析探究他们的形象。

学生跳读课文,圈画相关句子,并探究人物形象。

预设:

(1)唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(个人读,指导后再齐读)

这个句子不止一次出现在文中,运用语言描写,表现了父亲对于勒的急切盼望之情。“竟”表示意外,起加强语气的作用,父亲希望于勒能出乎意料地来到身边,这既表现了他的势利,也表明他们一家人生活确实艰难。

(2)那时候大家简直好像马上就会看见他挥着手帕喊着:“喂!菲利普!”

这句话运用想象的手法,表明大家对于勒的盼望急切程度之深,可以说是望眼欲穿。

(3)母亲突然暴怒起来,说:“我就知道这个贼是不会有出息的……注意别叫那人挨近我们!”

运用神态描写、语言描写。写母亲怒骂于勒,表现出她自私、势利、刻薄、泼辣的个性特征。

师小结:通过分析菲利普夫妇的言行,我们可以看出,这对夫妻是冷酷无情、吝啬虚荣、势利刻薄、精于算计的。

2.分析于勒的形象。

师:于勒是文中的焦点人物,前面我们已经分析过,作者将这一人物放在幕后,通过插叙,通过“我”的见闻来侧面描写,透过这些描写,你发现于勒是一个怎样的人

学生先圈画描写于勒的句子,然后分析探究形象。

预设:

于勒经历:糟蹋钱——变有钱——失去钱

(败家子——有钱人——穷水手)

于勒形象:于勒年轻时放荡荒唐,但能浪子回头、改邪归正,并懂得知恩图报,在时运不济时不愿再面对亲人、拖累亲人,是一个虽不会过日子但有良心的可怜人。

3.分析“我”(若瑟夫)的形象。

师:文中还有一个“我”(若瑟夫),请同学们思考,作者设计这一人物有什么作用

大屏幕出示:

小说中“我”的常见作用:①“我”是贯穿全文的线索人物,文章通过“我”串联起所有情节,增加了故事的真实性;②“我”是事件的叙述者;③“我”是事件发展变化的见证者;④“我”的所见所闻所思所感,有助于揭示作品的主题。

请同学们找出文中关于“我”的描写的句子,并体会这些描写的作用。

预设:

(1)在有钱的人家,一个人好玩乐无非算作糊涂荒唐,大家笑嘻嘻地称他一声“花花公子”。在生活困难的人家,一个人要是逼得父母动老本,那就是坏蛋,就是流氓,就是无赖了。

转述社会上的人的一般见解,暗示一切态度都是由金钱决定的。

(2)对于叔叔回国这桩十拿九稳的事,大家还拟定了上千种计划,甚至计划到要用这位叔叔的钱置一所别墅。我不敢肯定父亲对于这个计划是不是进行了商谈。

通过“我”的猜想,揭示家人只是期待于勒的金钱援助,平淡叙述中饱含讽刺意味。

(3)我总认为这个青年之所以不再迟疑而下决心求婚,是因为有一天晚上我们给他看了于勒叔叔的信。

与前文的“诚实可靠”相对照,形成反讽,说明人与人之间的关系是由金钱维系的。

(4)我看了看他的手,那是一只满是皱纹的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

“我心里默念道……”是对“我”看着于勒叔叔时的心理活动描写,句子运用反复的修辞手法,体现了“我”对于勒叔叔的深切同情,对父母行为的不满,并与父母的态度形成鲜明的对比,含蓄地表明了作者的立场。

(5)我给了他十个铜子的小费。

年幼的“我”还没有被铜臭污染,天真、单纯、善良,与父母的表现形成鲜明的对比,增强了讽刺效果。

师:请同学们结合第一人称的作用分析文中“我”的作用。

学生讨论后反馈。

师小结:“我”是线索人物,见证了故事情节的发展,同时作为父母的对立面,进一步突出菲利普夫妇的性格特征。

三、透过形象,探究主题

1.师:小说是以塑造人物形象来反映社会生活的。通过刚才的分析,请同学们思考:小说的标题是《我的叔叔于勒》,但小说用大量的篇幅刻画菲利普夫妇,对于勒的直接描写只有寥寥几笔,那么,谁是本文的主人公呢

大屏幕出示:

主人公:文学作品中的中心人物,即作者在作品中着力刻画的、占主导地位的人物。作品中的矛盾冲突和故事情节,都要紧紧围绕主人公展开;其他次要人物的活动,也应以主人公为中心,并对主人公起到一定的映衬作用。主人公性格的形成和发展,直接体现作品的主题思想。

判断:主人公的身份确定,主要看人物在一部作品或一篇文章中所处的位置和所起的作用。能集中体现作者的创作意图和所要表现的主题思想的人物就是主人公。

学生分析探究,最后确定并反馈。

预设:

作者浓墨重彩地刻画菲利普夫妇,可见他们是文章的主人公。于勒虽着墨不多,但如影随形,似乎无处不在,是文中的焦点人物。“我”的作用是充当作者的代言人,是本文的线索人物,是故事的叙述者,又是主人公的对立面,突出菲利普夫妇态度的变化。

2.师:作者塑造性格鲜明、栩栩如生的人物,是为了表达他对人和社会的看法。本文显然只有通过剖析菲利普夫妇才能把握主题。请说一说:你从这篇小说对菲利普夫妇形象的塑造中读出了怎样的主题呢

学生先独立思考,然后在小组内展开讨论,最后反馈。

预设:

(1)从菲利普夫妇对于勒态度的变化,可知本文主题的关键点是“钱”。由此,我们可以探究出作者塑造菲利普夫妇这一对人物,意在揭示资本主义的罪恶,说明人与人之间没有亲情,有的只是金钱关系。

(2)菲利普夫妇不愿与于勒相认,不仅是因为菲利普夫妇的希望已经破灭,还因为与于勒相认会打破他们家现在平静的生活,造成女儿婚事失败,所以其中还蕴含着作者对他们的同情,让我们能感受到小人物的辛酸。

(3)菲利普一家生活拮据,但菲利普全家每周日都要穿戴整齐去栈桥散步,还打算用于勒的钱置办别墅;菲利普看到其他太太吃牡蛎的高贵吃法后也想效仿。暗含褒贬,带有含蓄的讽刺。作者塑造这对人物时,表达了对虚荣的否定。

(4)即使是在资本主义崇尚金钱的大染缸中,作者也没有丧失信心。作者在文中设置了少年若瑟夫这一形象,若瑟夫是一抹亮色,如同《皇帝的新装》中的小孩子。作者在他身上寄予了真切的希望:他希望人们能像若瑟夫一样,多一点同情,多一点友爱,多一点善良;他希望社会能越来越好。

四、拓展升华,守住珍贵

师:中国古代有句谚语:“贫居闹市无人问,富在深山有远亲。”意思是说,贫穷时,即使居住在热闹的都市也没有人来过问;富贵时,哪怕是住在深山里也有远房亲戚找上门来。本文正是这种社会现象的一个缩影。事实上,生活中有许多东西比金钱更重要,请同学们思考有哪些,然后畅所欲言。

预设:

(1)毛泽东曾指出:“人是要有一点精神的。”无数共产党人为了崇高的信仰,抛头颅,洒热血,前仆后继,不屈不挠,他们的精神值得我们学习。

(2)海伦·凯勒写成《假如给我三天光明》一书。由书名可知,她有多么向往光明的世界。

(3)裴多菲:生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。

(4)健康。

(5)改过自新……

师小结:同学们,请记住我们今天所发现的这些东西,也请珍惜你们所拥有的一切比金钱更为珍贵的东西。希望同学们都拥有一颗健全、美好的心灵,永葆爱与真诚。

五、课堂小结

法国作家左拉说过,莫泊桑的每一篇短篇小说都是一出小小的戏剧,一出小但完整的戏剧,打开一扇令人顿觉醒豁的生活窗口。读他的作品时,可以哭可以笑,但永远引人深思。《我的叔叔于勒》一文,就是一篇现实主义的、让人哭笑不得、引人深思的佳作。研读作品,思索人生,我们会发现亲情带来的温暖远胜于金钱,让我们一起说——让人间充满爱!

六、作业布置

1.请同学们在充分理解原文的基础上,抓住人物的性格特点,依据下列情境提示,展开合乎情理的想象,续写小说的结局。

(1)两年后,成为百万富翁的于勒回来了……

(2)破产后,穷困潦倒的于勒找到菲利普一家……

2.完成第16课的训练。

【板书设计】

(

我的叔叔于勒

) (

金钱至上

)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)