3桂花雨课件(共25张PPT)

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

桂花雨

助读资料

同学们,你们知道关于桂花的知识吗?

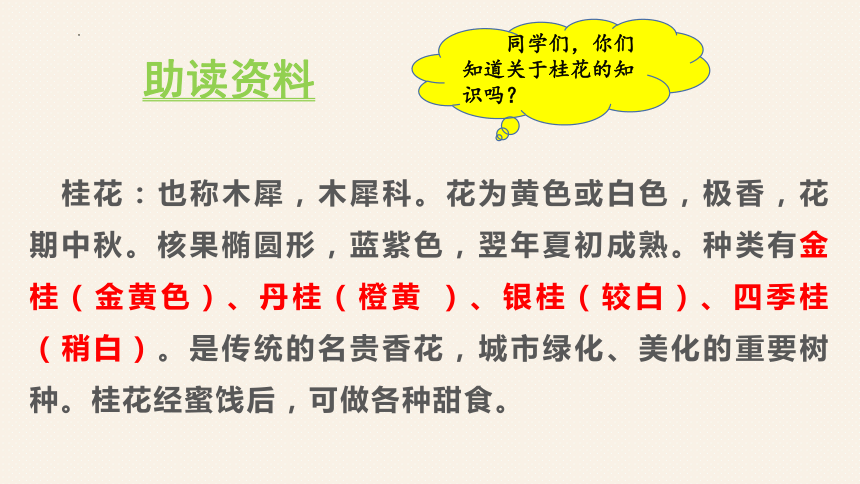

桂花:也称木犀,木犀科。花为黄色或白色,极香,花期中秋。核果椭圆形,蓝紫色,翌年夏初成熟。种类有金桂(金黄色)、丹桂(橙黄 )、银桂(较白)、四季桂(稍白)。是传统的名贵香花,城市绿化、美化的重要树种。桂花经蜜饯后,可做各种甜食。

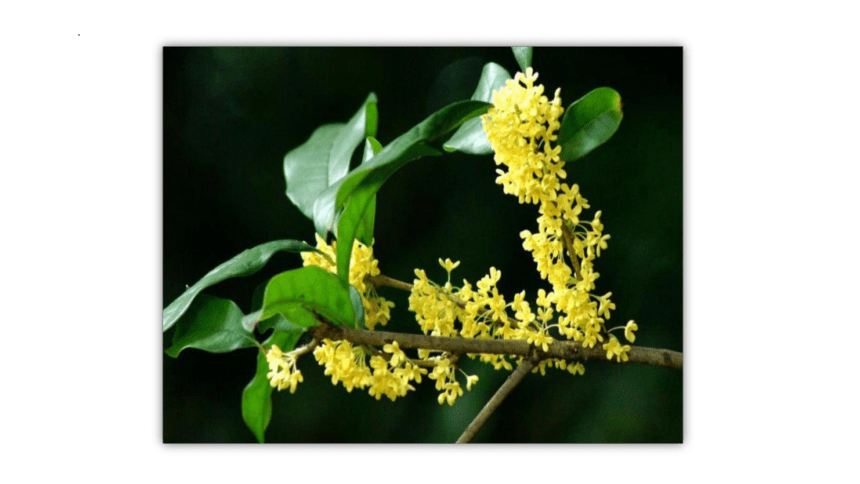

金桂

银桂

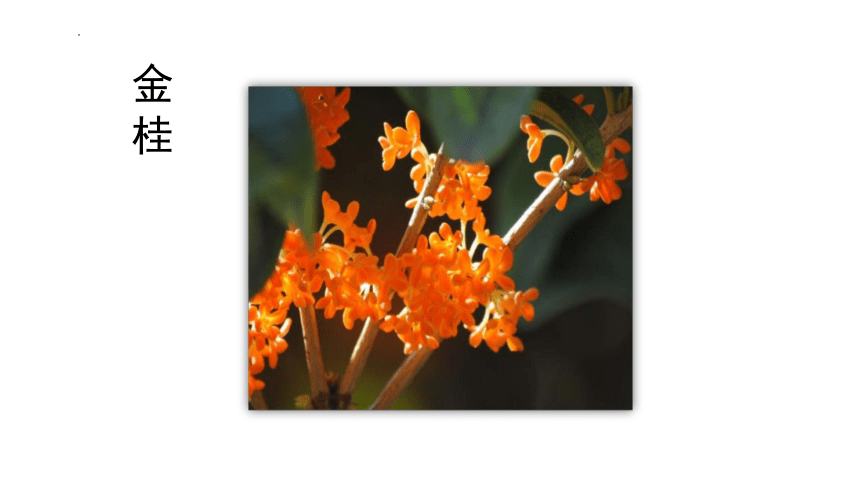

丹桂

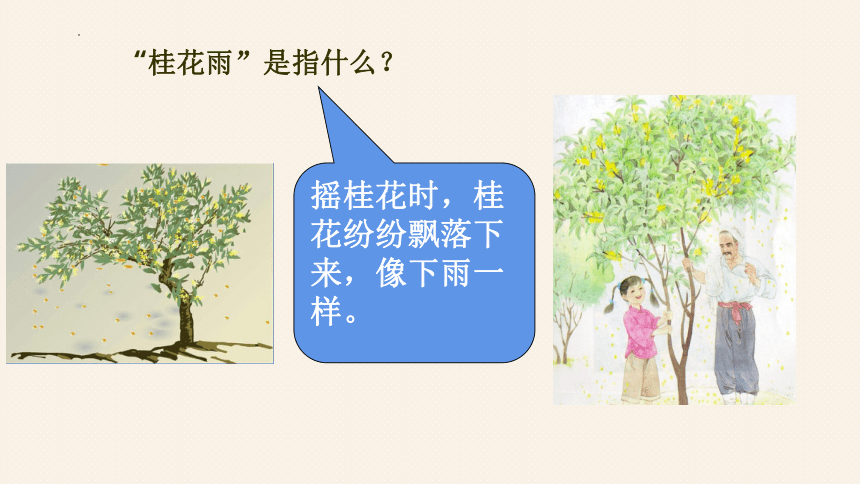

“桂花雨”是指什么?

摇桂花时,桂花纷纷飘落下来,像下雨一样。

作者简介

琦君(1917-2006),名潘希真,浙江人。曾任台湾中国文化学院、中央大学中文系教授。主要著作有《永是有情人》《水是故乡甜《桂花雨》《细雨灯花落》《读书与生活》《母亲的金手表》。

有感情地朗读课文,说说桂花给“我”带来了哪些美好的回忆。

用“——”画出课文中描写桂花香的句子,想想作者喜爱桂花的原因,批注感受。

感受“桂花香”

桂花的香气,太迷人了。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

感受“桂花香”

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,都飘满了桂花的香气。

感受“桂花香”

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,都飘满了桂花的香气。

感受“桂花香”

早晨,雾从山谷里升起来,整个森林浸在乳白色的浓雾里。太阳出来了,千万缕像利剑一样的金光,穿过树梢,照射在工人宿舍门前的草地上。

——《美丽的小兴安岭》

“浸在浓雾里”就是浸泡、渗入,说明雾大。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

感受“桂花香”

文中“浸”写桂花香气不是一缕,而是弥漫在空气中,人们好像浸泡在桂花香气里。“浸”字巧妙地展示了桂花香无处不在。

全年,整个村子都浸在桂花的香气里。

感受“桂花香”

一个“浸”字不仅巧妙地写出了桂花的香,而且这种香气早已不受季节的控制,它一直存在村庄之中,存在人们的生活里,存在人们的心里,作者对童年的怀念之情溢于言表。

桂花不仅开花香,晾干了泡茶、做糕饼也同样香气弥漫。不仅可以闻,还可以吃。桂花的香,不受季节限制,它香甜着乡亲们的生活,永远甜在人们心里。

细细香风淡淡烟,

竞收桂子庆丰年。

快速浏览课文第5、6段,找出具体描写“摇花乐”的句子,边读边想象画面,并谈谈自己的理解体会。

这下,我可乐了,帮大人抱着桂花树,使劲地摇。摇啊摇,桂花纷纷落下来,我们满头满身都是桂花。我喊着:“啊!真像下雨,好香的雨呀!”

动作描写

语言描写

用动作和语言描写,表现“我”摇桂花时的兴奋、忙碌与快乐。

儿童解得摇花乐,

花雨缤纷入梦甜。

可是母亲说:“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。”

难道杭州的桂花真比不过家乡院子里的桂花香吗?

资料:琦君和母亲原先住在浙江温州的瞿溪,家里有个大院子,种满了桂花。她十二岁时,一家人迁居杭州。杭州有个叫满觉垅”的地方,种满了桂花,香气浓郁。琦君 1949年离开家乡,写这篇文章时已经是个六十多岁的老人了,一直没有回到生她养她的故乡。

“月是故乡明”,“花是故乡香” 。母亲每年都闻着桂花的香气,吃着桂花食品,喝着桂花茶,和邻居们分享着桂花。桂花,已充盈她生活的全部空间。家乡院子里的这棵桂花树,已经是母亲生活乃至生命的一部分。因为树多,杭州的桂花香味会更浓些。但,母亲不是在用嗅觉区分桂花,而是用情感在体味它们。作者在这里,运用对比手法,体现了家乡在母亲心中的分量。

“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。”

母亲每天都要在前后院子走一回,嘴里念着:“只要不来台风,我就可以收几大箩。送一箩给胡家老爷爷,送一箩给毛家老婆婆,”他们两家糕饼做得多。

不仅是酒,母亲终年勤勤快快的,做这做那,做出新鲜别致的东西,总是分给别人吃,自己却很少吃。人家问她每种材料要放多少,她总是笑眯眯地说:"大约摸差不多就是了,我也没有一定分量的。"但她还是一样一样仔细地告诉别人。可见她做什么事,都有个尺度在心中的。她常常说:"鞋差分、衣差寸,分分寸寸要留神。"

——《春酒》

端午节那天,乞丐一早就来讨粽子。真个是门庭若市。我帮着长 工阿荣提着富贵粽,一个个地分。忙得不亦乐乎。乞丐常常高声地喊:"太太,高升点(意谓多给点)。明里去了暗里来积福积德,保佑你大富大贵啊!”母亲总是从厨房里出来,连声说:“大家有福,大家有福。"

——《粽子里的乡愁》

于是,我又想起了在故乡童年时代的“摇花乐”,还有那摇落的阵阵桂花雨。

这句话告诉我们作者的思乡情怀像桂花的香气一样挥之不去,“摇桂花”和“桂花雨”充分地表现出作者的思乡之情。借物抒情,把情感寄托在充满回忆的童年事物中,让读者回味无穷。

总结全文

思考:这样结尾有什么好处?

桂花雨

助读资料

同学们,你们知道关于桂花的知识吗?

桂花:也称木犀,木犀科。花为黄色或白色,极香,花期中秋。核果椭圆形,蓝紫色,翌年夏初成熟。种类有金桂(金黄色)、丹桂(橙黄 )、银桂(较白)、四季桂(稍白)。是传统的名贵香花,城市绿化、美化的重要树种。桂花经蜜饯后,可做各种甜食。

金桂

银桂

丹桂

“桂花雨”是指什么?

摇桂花时,桂花纷纷飘落下来,像下雨一样。

作者简介

琦君(1917-2006),名潘希真,浙江人。曾任台湾中国文化学院、中央大学中文系教授。主要著作有《永是有情人》《水是故乡甜《桂花雨》《细雨灯花落》《读书与生活》《母亲的金手表》。

有感情地朗读课文,说说桂花给“我”带来了哪些美好的回忆。

用“——”画出课文中描写桂花香的句子,想想作者喜爱桂花的原因,批注感受。

感受“桂花香”

桂花的香气,太迷人了。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

感受“桂花香”

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,都飘满了桂花的香气。

感受“桂花香”

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,都飘满了桂花的香气。

感受“桂花香”

早晨,雾从山谷里升起来,整个森林浸在乳白色的浓雾里。太阳出来了,千万缕像利剑一样的金光,穿过树梢,照射在工人宿舍门前的草地上。

——《美丽的小兴安岭》

“浸在浓雾里”就是浸泡、渗入,说明雾大。

桂花盛开的时候,不说香飘十里,至少前后十几家邻居,没有不浸在桂花香里的。

感受“桂花香”

文中“浸”写桂花香气不是一缕,而是弥漫在空气中,人们好像浸泡在桂花香气里。“浸”字巧妙地展示了桂花香无处不在。

全年,整个村子都浸在桂花的香气里。

感受“桂花香”

一个“浸”字不仅巧妙地写出了桂花的香,而且这种香气早已不受季节的控制,它一直存在村庄之中,存在人们的生活里,存在人们的心里,作者对童年的怀念之情溢于言表。

桂花不仅开花香,晾干了泡茶、做糕饼也同样香气弥漫。不仅可以闻,还可以吃。桂花的香,不受季节限制,它香甜着乡亲们的生活,永远甜在人们心里。

细细香风淡淡烟,

竞收桂子庆丰年。

快速浏览课文第5、6段,找出具体描写“摇花乐”的句子,边读边想象画面,并谈谈自己的理解体会。

这下,我可乐了,帮大人抱着桂花树,使劲地摇。摇啊摇,桂花纷纷落下来,我们满头满身都是桂花。我喊着:“啊!真像下雨,好香的雨呀!”

动作描写

语言描写

用动作和语言描写,表现“我”摇桂花时的兴奋、忙碌与快乐。

儿童解得摇花乐,

花雨缤纷入梦甜。

可是母亲说:“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。”

难道杭州的桂花真比不过家乡院子里的桂花香吗?

资料:琦君和母亲原先住在浙江温州的瞿溪,家里有个大院子,种满了桂花。她十二岁时,一家人迁居杭州。杭州有个叫满觉垅”的地方,种满了桂花,香气浓郁。琦君 1949年离开家乡,写这篇文章时已经是个六十多岁的老人了,一直没有回到生她养她的故乡。

“月是故乡明”,“花是故乡香” 。母亲每年都闻着桂花的香气,吃着桂花食品,喝着桂花茶,和邻居们分享着桂花。桂花,已充盈她生活的全部空间。家乡院子里的这棵桂花树,已经是母亲生活乃至生命的一部分。因为树多,杭州的桂花香味会更浓些。但,母亲不是在用嗅觉区分桂花,而是用情感在体味它们。作者在这里,运用对比手法,体现了家乡在母亲心中的分量。

“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。”

母亲每天都要在前后院子走一回,嘴里念着:“只要不来台风,我就可以收几大箩。送一箩给胡家老爷爷,送一箩给毛家老婆婆,”他们两家糕饼做得多。

不仅是酒,母亲终年勤勤快快的,做这做那,做出新鲜别致的东西,总是分给别人吃,自己却很少吃。人家问她每种材料要放多少,她总是笑眯眯地说:"大约摸差不多就是了,我也没有一定分量的。"但她还是一样一样仔细地告诉别人。可见她做什么事,都有个尺度在心中的。她常常说:"鞋差分、衣差寸,分分寸寸要留神。"

——《春酒》

端午节那天,乞丐一早就来讨粽子。真个是门庭若市。我帮着长 工阿荣提着富贵粽,一个个地分。忙得不亦乐乎。乞丐常常高声地喊:"太太,高升点(意谓多给点)。明里去了暗里来积福积德,保佑你大富大贵啊!”母亲总是从厨房里出来,连声说:“大家有福,大家有福。"

——《粽子里的乡愁》

于是,我又想起了在故乡童年时代的“摇花乐”,还有那摇落的阵阵桂花雨。

这句话告诉我们作者的思乡情怀像桂花的香气一样挥之不去,“摇桂花”和“桂花雨”充分地表现出作者的思乡之情。借物抒情,把情感寄托在充满回忆的童年事物中,让读者回味无穷。

总结全文

思考:这样结尾有什么好处?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地