高中历史统编版纲要上册第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 课件(共75张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要上册第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 课件(共75张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 13:52:33 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

第4课

西汉与东汉

统一多民族国家的巩固

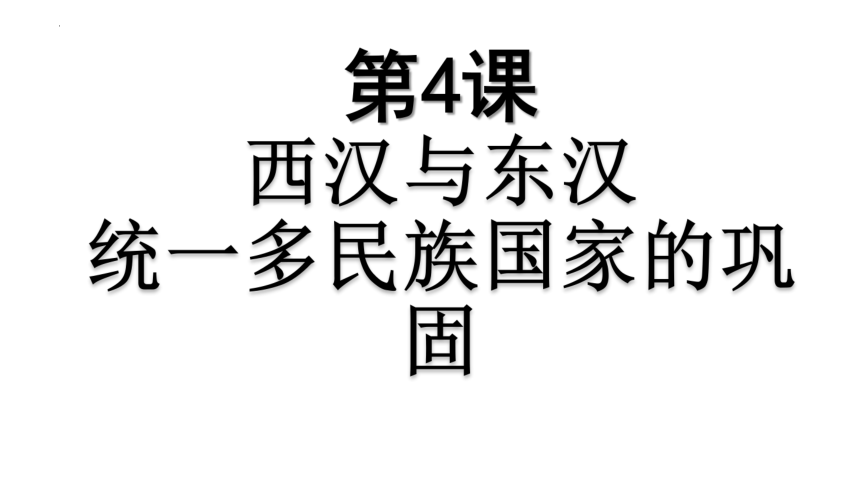

一、西汉建立与文景之治

1.西汉建立

公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。

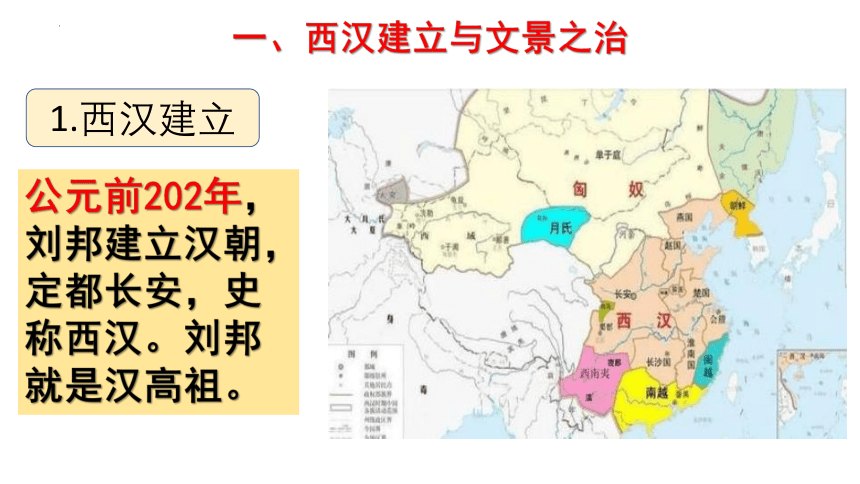

一、西汉建立与文景之治

2.异姓王割据

刘邦在统一战争中分封了7个异姓功臣为诸侯王他们拥兵自重,对中央集权造成严重威胁。不久,汉高祖将异姓诸侯王逐渐剪除

一、西汉建立与文景之治

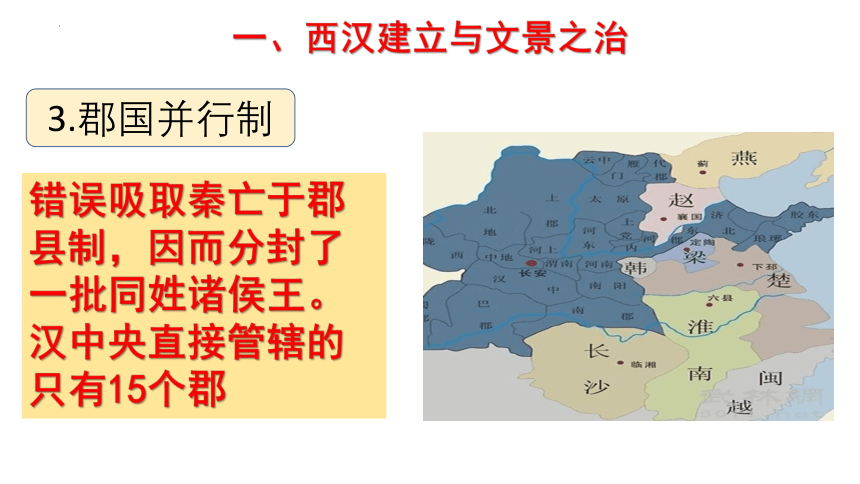

3.郡国并行制

错误吸取秦亡于郡县制,因而分封了一批同姓诸侯王。汉中央直接管辖的只有15个郡

一、西汉建立与文景之治

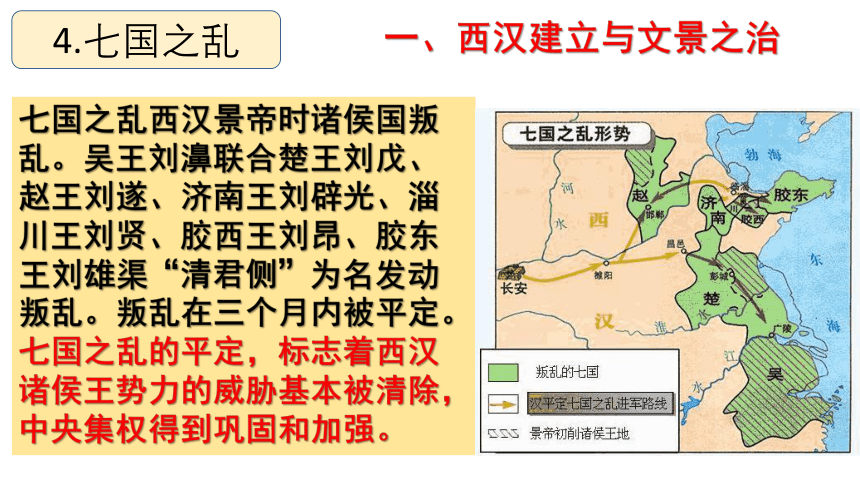

4.七国之乱

七国之乱西汉景帝时诸侯国叛乱。吴王刘濞联合楚王刘戊、赵王刘遂、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠“清君侧”为名发动叛乱。叛乱在三个月内被平定。

七国之乱的平定,标志着西汉诸侯王势力的威胁基本被清除,中央集权得到巩固和加强。

一、西汉建立与文景之治

4.文景之治

尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,

减轻赋税、徭役和刑法,

提倡节俭,减少财政支出。

文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”。

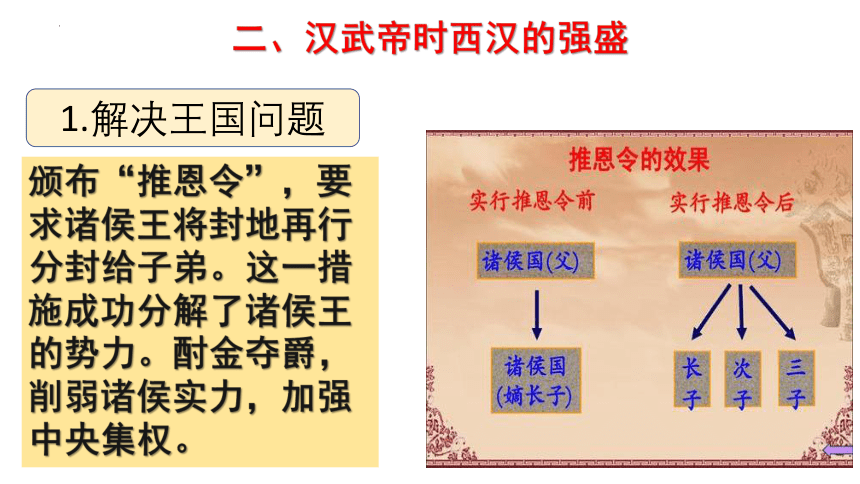

汉初,诸侯王拥有很大的封地,诸侯王死后,由嫡长子继承王位,并承袭所有封地。

汉武帝时,规定诸侯王死后,必须把土地分封给所有子弟,令王国的领土分裂。

二、汉武帝时西汉的强盛

二、汉武帝时西汉的强盛

1.解决王国问题

颁布“推恩令”,要求诸侯王将封地再行分封给子弟。这一措施成功分解了诸侯王的势力。酎金夺爵,削弱诸侯实力,加强中央集权。

二、汉武帝时西汉的强盛

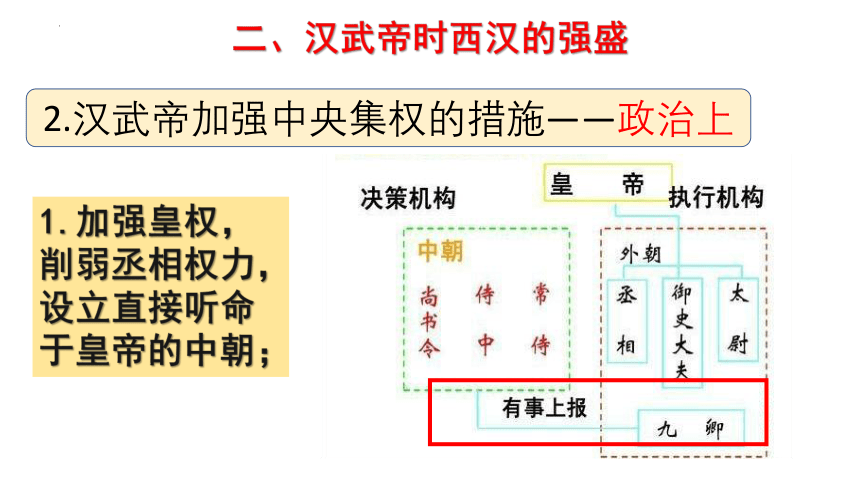

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治上

1.加强皇权,削弱丞相权力,设立直接听命于皇帝的中朝;

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治上

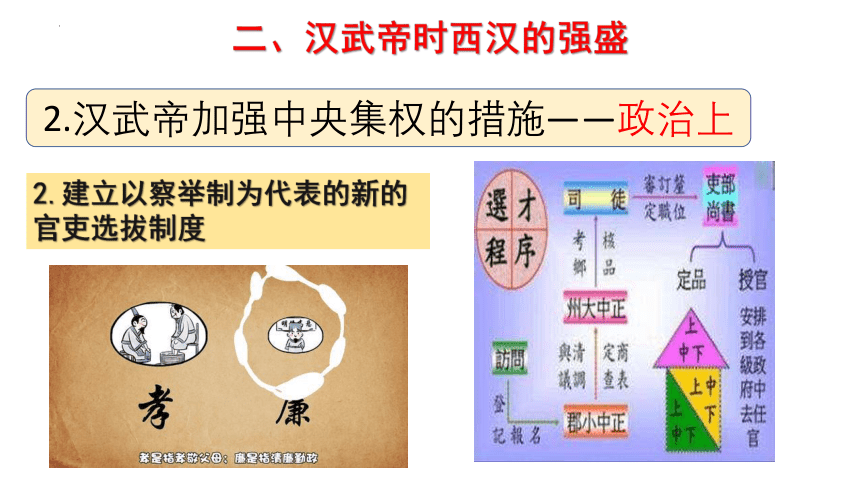

2.建立以察举制为代表的新的官吏选拔制度

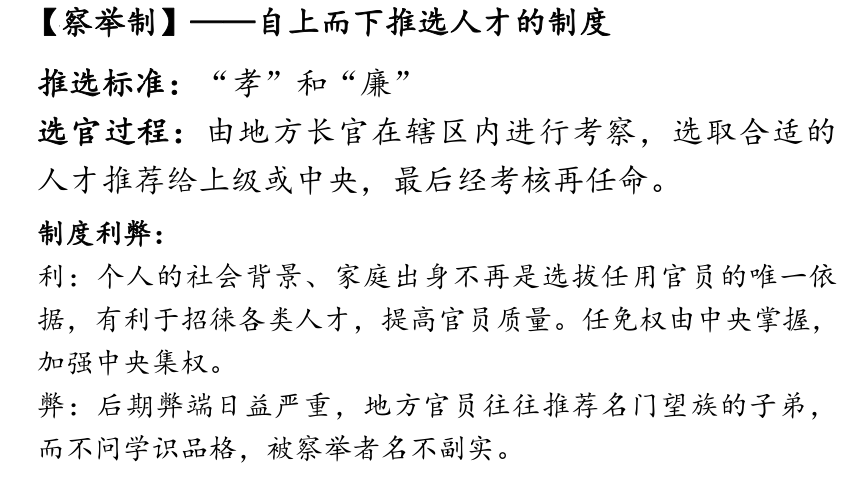

【察举制】——自上而下推选人才的制度

推选标准:“孝”和“廉”

选官过程:由地方长官在辖区内进行考察,选取合适的人才推荐给上级或中央,最后经考核再任命。

制度利弊:

利:个人的社会背景、家庭出身不再是选拔任用官员的唯一依据,有利于招徕各类人才,提高官员质量。任免权由中央掌握,加强中央集权。

弊:后期弊端日益严重,地方官员往往推荐名门望族的子弟,而不问学识品格,被察举者名不副实。

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治上

3.将全国划分为 13 个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察

汉武帝将全国分为13个州部,每州派刺史一人,代表朝廷监视州部内的地方官吏、豪强及其子弟,严禁他们为非作歹。

刺史六条问事

一、豪强强占田宅超过定制,以强凌弱;

二、郡国长官背公向私,侵渔百姓;

三、郡国长官不恤百姓,肆意杀人;

四、郡国长官任人不当,徇私弃贤;

五、郡国长官的子弟付势欺人,为非作歹;

六、郡国长官与豪强勾结,背令枉法。

③刺史----监察地方

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治

4.任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为。

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

1.改革币制,将铸币权收归中央

秦半两

刘邦荚钱

吕后八铢

文帝四铢

汉初行秦半两,秦定一两为24铢(重量),故半两为12铢。刘邦以秦半两太重,铸荚钱,导致商人囤积居奇,物价飞涨;吕后铸八铢半两;文帝又改四铢半两。市面币制混乱,官吏富豪盗铸谋利。汉武帝元鼎四年(前113年)下令将铸币权收归中央由上林三官钟官、技巧、辨铜,分别负责鼓铸、刻范、原料供应,规定只许用三官五铢钱,严禁民间私铸。

三官五铢

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

2.实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售;

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

3.推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价;国家对商业贸易进行宏观调控,平抑物价

元封元年(前110年),大司农桑弘羊建议实行平准均输,夺取商人利益,增加财政收入。

平准:在长安设置平准官,对各地物产贱买贵卖,可以平抑物价,使“富商大贾亡所牟大利”,归利权于官府。

均输:在各郡国设置均输官。以往郡国每年需向中央贡献当地物产,但很多货物不合中央需要,运送又耗费太大,到了长安很多物资腐烂或者因不需要被贱卖。现设均输官,将各地应贡物品除中央必需之外,贩卖换成钱,递交中央。节省开支,增加财政收入。

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

4.抑制工商业者,颁布算缗、告缗令,向他们征收财产税。

算缗:即资产税,元狩四年(前119年)实行。

(1)凡商人经营买卖、放高利贷及囤积货物者,都按其财物价值的百分之六抽税,即每值二千钱抽税一算(120文);

(2)凡制作手工业品出卖者,都按其价值的百分之三抽税,即每值四千钱抽税一算;

(3)一般人的轺车(乘坐的小车)每车抽税一算;商人的轺车,每车抽税二算;

(4)船长五丈以上的,抽税一算。

所有上述规定的资产,都由纳税人自己向官府报告。如有隐匿不报或报告不实者,即予以戍边一年的处罚,并没收其全部的财产。

二、汉武帝时西汉的强盛

4.汉武帝加强中央集权的措施——思想

接受卫绾、董仲舒的建议,尊崇儒术。公元前 135 年,设五经博士,儒学上升到经学。至此,百家学说虽未完全消失,但儒学独尊地位确立。此后,儒学成为我国封建社会主流意识形态

西汉的强盛

董仲舒

二、汉武帝时西汉的强盛

5.汉武帝加强中央集权的措施——军事

汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过 3 次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。汉在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌 4 郡。

二、汉武帝时西汉的强盛

5.汉武帝加强中央集权的措施——军事

汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过 3 次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。汉在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌 4 郡。

公元前127年

二、汉武帝时西汉的强盛

6.开辟丝绸之路

配合对匈奴的战争,汉武帝募遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原政治经济文化联系。中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非。这就是著名的丝绸之路。

丝绸之路和海上丝绸之路

公元前60年,在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(5)对东南沿海和西南少数民族地区的控制比以前更加有效。

西域都护府的设立,标志着今新疆地区开始隶属于中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分!

补充

新朝 9—23 王莽篡汉

1、西汉后期境况

政治日趋黑暗,土地兼并剧烈,赋税徭役沉重,破产农民沦为奴婢或流亡,社会动荡不安

2、新朝的建立与覆亡(公元9-23年)

新朝 9—23 王莽篡汉

(1)新朝建立:公元9年,外戚王莽夺取皇位,改国号新,西汉灭亡。

(2)王莽改制:王莽针对西汉后期的社会矛盾推行了一系列改革措施,试图挽救社会危机,但措施不切实际,反而使社会矛盾更加激化。

(3)新朝覆亡:统治末年,出现严重的旱灾和蝗灾,引发农民大起义。23年,因绿林军攻入长安,政权被推翻。

王莽狂热迷恋周制,附会《周礼》,陆续颁布法令,托古改制。

(一)“王田私属令”——这项政策是王莽改制中的最主要的政策。他宣布:“更名天下田曰王田,奴婢曰私属”,不准买卖。“王田”就是,“溥天之下,莫非王土”,就是实行土地国有制,也就是废除土地私有制,恢复井田制。办法是重新分配土地。占有土地多的地主,“其男口不盈八而田过一井(九百亩)者”,没收其多余的部分,按一家百亩之数,分给九族乡党。废除奴婢制度,改奴婢之名称“私属”,即家众、家丁,以体现“率土之滨,莫非王臣”之意。违令者治罪。

(二)“五均、六筦”——在长安、洛阳等六大都市设立五均司市师,平抑物价。赊贷是向贫民无息或低息贷款。六筅是对盐、铁、酒、铸钱、山林川泽、五均赊贷实行垄断。由于执行者多为商贾,和地方官狼狈为奸,乘机搜刮钱财,引起巨大骚动。

(三)改变币制——王莽加铸错刀、契刀、大钱等三种钱币,规定错刀一值5000,契刀一值500,大钱一值50。这种大面值的货币(质轻而值重)是对民间财富赤裸裸的掠夺。此后又频繁的改变币制。人民对王莽钱币毫无信任,都私用五铢钱,王莽又严加禁止,人民反抗不已。王莽加重盗铸的禁令,一家铸钱,五家连坐,没入为奴婢。货币不合理的变革,引起了经济混乱,加速了王莽财政的崩溃和人民的破产。

大钱五十

一刀平五千

一刀平五百

货布

货泉

(四)王莽屡次更改官名、郡县名和行政区划,朝令夕改,混乱不堪,就连现任官也弄不清楚所改。他还模仿古制恢复五等爵,滥封官爵,但又不兑现封地和俸禄,官吏便依靠接受贿赂、盘剥百姓实现自给。

(五)对边疆民族,降低各部族首领的封号和印玺规格;改“匈奴单于”为“降奴单于”,改“高句丽”为“下句丽”加以羞辱,激起各族反叛。始建国二年,王莽征发30万人进攻匈奴。沉重的徭役、兵役负担,战争的骚扰,使各族人民遭到了极大的痛苦与灾难。

当时广大农民“摇手触禁,不得耕桑”,谷价腾贵,百姓流离。到王莽末年,“流民入关者数十万人,饥死者什七八”。

天凤四年(公元17年),荆州饥民在绿林山(今湖北京山北)起义,号“绿林军”。次年,力子都、樊崇等饥民在琅邪(今山东诸城)起事,将眉毛涂成红色,称赤眉军。起义迅速扩展至全国。地皇四年(公元23年)二月,绿林军拥立汉宗室刘玄,恢复“汉”国号,年号更始。王莽派42万大军前往镇压。同年六月,绿林军在昆阳(今河南叶县)以少胜多,大败莽军,给新莽政权致命一击。十月,绿林军攻破长安,王莽被杀,新朝灭亡。

绿林赤眉起义形势图

刘秀,南阳蔡阳(今湖北枣阳)人,汉景帝七世孙。早年的人生最高理想是“仕宦当做执金吾,娶妻当得阴丽华”。地皇三年(22年),他和兄刘縯参加绿林军。在昆阳之战中,刘秀以其智勇立下首功。更始元年(23年)冬,更始帝命刘秀北上招抚黄河以北地区。他先击败王郎,后又攻破收编铜马武装,平定河北。更始三年六月,刘秀在鄗(今河北柏乡)南称帝,沿用“汉”国号,年号建武。不久定都洛阳,是为东汉。当时赤眉军拥立汉宗室后裔刘盆子为帝。同年九月,赤眉军攻人长安,杀死更始帝。建武三年(27年)春,光武帝攻灭赤眉军。至建武十三年,相继平定隗嚣、公孙述、卢芳等割据政权,实现全国统一。

25年,西汉宗室刘秀(汉光武帝)重建汉朝,不久定都洛阳,史称东汉。刘秀又平定了一些割据政权,实现了全国统一。

三、东汉的兴衰

1.东汉的建立:

1.“虽置三公,事归台阁” ,严格控制外戚干政

三、东汉的兴衰

2.光武帝巩固措施——政治

(一)“加强皇权,增强尚书台作用”刘秀扩大西汉成帝开始设置的尚书四曹为尚书台,置尚书令、尚书仆射,下设尚书6人,称为六曹,分掌行政、人事、司法、外交等事宜。尚书台遂从秦代主管殿中传达诏令的少府属下的卑小官职,逐渐演变成为“出纳王命,敷奏万机”的朝廷中枢机构,朝廷和地方的诸般政务完全通过尚书台,最后总揽于皇帝。

(二)“严格控制外戚干政”外戚授官也以九卿为限。明令规定“后宫之家不得封侯与政”在分封功臣爵邑时,阴乡侯阴识虽有军功,然以贵人阴丽华之兄身处外戚。竟不得增邑。伏波将军马援功勋很大,但由于身为外戚,不得列入云台28将功臣图像之内。并且还令外戚阴、邓等家互相纠察,不使有越轨行为。

2.裁并机构,裁减地方官吏,节省政府开支,提倡节俭裁减合并许多地方官衙,计有郡国10所,县邑道侯国400 余所。罢除郡国都尉官,又罢轻车、骑士、楼船士等。

三、东汉的兴衰

2.汉光武帝巩固措施——政治

3.整顿吏治,惩处贪污腐败

三、东汉的兴衰

2.汉光武帝巩固措施——政治

“整顿吏治,惩处贪污腐败”刘秀起自基层社会,知道地方吏治的好坏与社会稳定、国家安危的关系,因而在即位之后,逐步恢复和完善了监察制度和各种法规,努力营一个清明的吏治局面。设置御史中丞,加强监察的权力;恢复司隶校尉,主管查举中央百官的违法;加强州部刺史的权力,可直接奏事于皇帝。

4.恢复西汉的三十税一制

三、东汉的兴衰

3.汉光武帝巩固措施——经济

5.实施度田,清查全国垦田、户口数量,六次下诏释放奴婢。

三、东汉的兴衰

3.汉光武帝巩固措施——经济

(五)“清查全国垦田、户口数量”为了限制豪强大家兼并土地和奴役人口,便于国家征收赋税和征发徭役,于建武十五年(39年)下诏州郡,清查核实天下的田地以及户口、年纪,即所谓“度田令”。在实行度田过程中,豪强大姓都反对清查,隐瞒不报。而刺史、太守惧怕他们的势力,不敢按章如实查核。光武帝于建武十六年秋九月,以“度田不实”罪处死河南尹张伋等郡守10余人。

他提倡文教,重视儒学,“退功臣而进文吏”,以“柔道” 治天下。

三、东汉的兴衰

4.汉光武帝巩固措施——思想

东汉中期以后,皇帝年幼继位,不能亲政,太后掌握朝政,实际权力控制在外戚手中。皇帝长大后不满外戚干政,便依靠宦官铲除外戚势力,宦官又因此掌控朝政,从而出现外戚宦官交替专权的局面。他们各谋私利,相互争斗,致使东通过品评人物而抨击时政,称为“清议”汉后期政治腐朽黑暗。一些正直官员和士人不满现实,。他们的反抗触犯了宦官利益,被诬陷为“党人”,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸

三、东汉的兴衰

5.党锢之祸

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

算一算,这些东汉皇帝即位的平均年龄是什么?他们的平均寿命是多少?

9.5岁;24岁

母后临朝

君权旁落

依靠宦官

夺回君权

把持朝政

(1)背景:豪强地主势力在东汉发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾日益尖锐;外戚宦官交替专权;自然灾害严重,百姓苦不堪言。

三、东汉的兴衰

6.黄巾起义

豪强地主形成于西汉后期,东汉发展、巩固

西汉中后期,逐渐形成以宗族为基础、拥有众多宾客徒附、雄踞一方的豪族。东汉时豪族进一步发展,形成田庄式经营。光武帝刘秀就出身南阳豪族。

豪族以宗族为根基,聚族而居。宗族内部各家庭社会地位、济实力悬殊。豪族收恤宗族中的贫困者,蓄养宾客,收留破产流亡的农民,这些人大多沦为依附农。豪族田庄从事多种经营,相当程度上实现了自给自足。光武帝外祖父南阳樊重的田庄,面积达三百余顷,重堂高阁,陂渠灌注。兼营养鱼、畜牧,还有制漆等手工业,“有求必给”。

田庄多建立私人武装,平时“缮五兵,习战射”,灾荒和战乱时“警设守备”。田庄修建有围墙、角楼、望楼、飞桥,可进行瞭望和防御。当皇权衰落时,它就可能转化为割据势力,成为瓦解王朝统治的力量。

汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为仕进的重要途径。限于当时的条件,学术往往局限于少数私家,修习儒学者多为豪族,豪族垄断了儒学,逐渐出现世代通经入仕、位至公卿的世家。如世传欧阳《尚书》学的弘农杨氏,四世居三公之位;传授孟氏《易》学的汝南袁氏,四世五人为三公。他们既拥有宗族和经济势力,又有政治、文化背景,周围聚集了众多的门生、故吏,结成广泛的权势关系网,逐渐形成盘根错节的高门势族,对地方甚至朝廷政治进行干预和影响,这成为东汉政治的一大特点。

累世经学——累世公卿——门第

(2)概况:184年,张角创立的民间秘密宗教“太平道”在多个地方同时发动起义。起义军头裹黄巾,称“黄巾军”。起义历史9个月,以失败告终。

三、东汉的兴衰

7.黄巾起义

(3)影响:动摇了东汉王朝的统治基础,地方长官趁机拥兵自重,出现了军阀割据局面,东汉政权名存实亡。

三、东汉的兴衰

7.黄巾起义

两汉的文化

一、史学成就

书名:《史记》

作者:(西汉)司马迁

内容:以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间约3000年的历史,共130卷。

地位:首创了纪传体通史体裁,我国第一部纪传体通史。

评价:文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美、

不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

两汉的文化

一、史学成就

书名:《汉书》

作者:(东汉)班固

内容:以本纪、表、志、传的形式,叙述了上起汉

高祖六年、下至王莽地皇四年共230年的历史,共100卷。

地位:我国第一部纪传体断代史。

评价:语言工整,多用排偶,自此以后,后世史书

都仿照它的体例纂修纪传体的断代史。

(1)汉赋

①介于韵文与散文之间的文体,讲究铺陈排比,辞藻华丽。

汉赋的内容可分为5类:一是渲染宫殿城市;二是描写帝王游猎;三是叙述旅行经历;四是抒发不遇之情;五是杂谈禽兽草木。

②司马相如《子虚赋》、班固《两都赋》

四、两汉文学

2.文学成就

张衡

司马相如

(2)乐府诗:国家专管音乐的机构采集民歌修改而成的诗,具有现实主义特点。

(3)散文:贾谊《过秦论》

四、两汉文学

2.文学成就

四、两汉文学

3.医学成就

(1)《黄帝内经》—— 奠定了中医理论的基础

(2)《神农本草经》——是中国古代第一部药物学专著

四、两汉文学

4.数学成就:

(1)西汉:《周髀算经》“勾股定理”

(2)东汉:《九章算术》中国古代数学完整体系形成

四、两汉文学

5.造纸术(四大发明之一)

(1)西汉时,发明了植物纤维纸(纸质粗糙)

(2)东汉时,蔡伦改进造纸术,纸成为书写材料,大大促进了中国和世界文化的传播和发展。

纸出现之前中国书写材料的演进

陶 器

龟甲、兽骨

青铜器

竹木简、帛

原始社会刻画符号

商朝甲骨文

商周金文

春秋战国和秦汉时期

蔡 伦

蔡伦,东汉和帝时任掌管制造宫廷使用器物的尚方令,负责建造宝剑和其他器械。他于105年采用新技术制造出了质地细软、价格低廉耐用的纸。汉和帝封他为“龙亭侯”,人们称他造的纸为“蔡侯纸”。

造纸工艺流程

①漂洗、浸泡原料

②用草木灰除去原料中的油脂、色素

③把原料切碎、煮烂

④把原料捣成细纤维,并放入水池搅成纸浆

⑤用模具捞取纸浆,并晒干使之成型

⑥砑光,制成纸张

5.天文成就:

张衡发明“候风地动仪”,撰写专著《灵宪》。

候风地动仪

6.农学成就:

《汜胜之书》《四民月令》。

汉初贫弱,修养生息;武帝强盛,集权统一;

汉末衰落,党锢外戚;光武中兴,难挽危局;

两汉文化,惊天动地;中外交流,丝路花雨。

总结

课堂总结

西汉与东汉——大一统国家的巩固

西汉的建立

政治、经济措施

“文景之治”

对内措施:推恩令、中朝、察举制、刺史、儒学独尊等

对外措施:卫青霍去病平定匈奴、设立河西四郡、设立西域都护府、张骞出使西域等

汉初的统治

汉武帝时西汉的强盛

王莽篡汉

东汉建立与“光武中兴”

东汉中后期——外戚宦官交替专权(党锢之祸、黄巾起义)

两汉的文化:史学、文学、医学、天文等方面成就,四大发明之一——造纸术

西汉

东汉

第4课

西汉与东汉

统一多民族国家的巩固

一、西汉建立与文景之治

1.西汉建立

公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。

一、西汉建立与文景之治

2.异姓王割据

刘邦在统一战争中分封了7个异姓功臣为诸侯王他们拥兵自重,对中央集权造成严重威胁。不久,汉高祖将异姓诸侯王逐渐剪除

一、西汉建立与文景之治

3.郡国并行制

错误吸取秦亡于郡县制,因而分封了一批同姓诸侯王。汉中央直接管辖的只有15个郡

一、西汉建立与文景之治

4.七国之乱

七国之乱西汉景帝时诸侯国叛乱。吴王刘濞联合楚王刘戊、赵王刘遂、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠“清君侧”为名发动叛乱。叛乱在三个月内被平定。

七国之乱的平定,标志着西汉诸侯王势力的威胁基本被清除,中央集权得到巩固和加强。

一、西汉建立与文景之治

4.文景之治

尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,

减轻赋税、徭役和刑法,

提倡节俭,减少财政支出。

文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”。

汉初,诸侯王拥有很大的封地,诸侯王死后,由嫡长子继承王位,并承袭所有封地。

汉武帝时,规定诸侯王死后,必须把土地分封给所有子弟,令王国的领土分裂。

二、汉武帝时西汉的强盛

二、汉武帝时西汉的强盛

1.解决王国问题

颁布“推恩令”,要求诸侯王将封地再行分封给子弟。这一措施成功分解了诸侯王的势力。酎金夺爵,削弱诸侯实力,加强中央集权。

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治上

1.加强皇权,削弱丞相权力,设立直接听命于皇帝的中朝;

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治上

2.建立以察举制为代表的新的官吏选拔制度

【察举制】——自上而下推选人才的制度

推选标准:“孝”和“廉”

选官过程:由地方长官在辖区内进行考察,选取合适的人才推荐给上级或中央,最后经考核再任命。

制度利弊:

利:个人的社会背景、家庭出身不再是选拔任用官员的唯一依据,有利于招徕各类人才,提高官员质量。任免权由中央掌握,加强中央集权。

弊:后期弊端日益严重,地方官员往往推荐名门望族的子弟,而不问学识品格,被察举者名不副实。

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治上

3.将全国划分为 13 个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察

汉武帝将全国分为13个州部,每州派刺史一人,代表朝廷监视州部内的地方官吏、豪强及其子弟,严禁他们为非作歹。

刺史六条问事

一、豪强强占田宅超过定制,以强凌弱;

二、郡国长官背公向私,侵渔百姓;

三、郡国长官不恤百姓,肆意杀人;

四、郡国长官任人不当,徇私弃贤;

五、郡国长官的子弟付势欺人,为非作歹;

六、郡国长官与豪强勾结,背令枉法。

③刺史----监察地方

二、汉武帝时西汉的强盛

2.汉武帝加强中央集权的措施——政治

4.任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为。

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

1.改革币制,将铸币权收归中央

秦半两

刘邦荚钱

吕后八铢

文帝四铢

汉初行秦半两,秦定一两为24铢(重量),故半两为12铢。刘邦以秦半两太重,铸荚钱,导致商人囤积居奇,物价飞涨;吕后铸八铢半两;文帝又改四铢半两。市面币制混乱,官吏富豪盗铸谋利。汉武帝元鼎四年(前113年)下令将铸币权收归中央由上林三官钟官、技巧、辨铜,分别负责鼓铸、刻范、原料供应,规定只许用三官五铢钱,严禁民间私铸。

三官五铢

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

2.实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售;

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

3.推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价;国家对商业贸易进行宏观调控,平抑物价

元封元年(前110年),大司农桑弘羊建议实行平准均输,夺取商人利益,增加财政收入。

平准:在长安设置平准官,对各地物产贱买贵卖,可以平抑物价,使“富商大贾亡所牟大利”,归利权于官府。

均输:在各郡国设置均输官。以往郡国每年需向中央贡献当地物产,但很多货物不合中央需要,运送又耗费太大,到了长安很多物资腐烂或者因不需要被贱卖。现设均输官,将各地应贡物品除中央必需之外,贩卖换成钱,递交中央。节省开支,增加财政收入。

二、汉武帝时西汉的强盛

3.汉武帝加强中央集权的措施——经济

4.抑制工商业者,颁布算缗、告缗令,向他们征收财产税。

算缗:即资产税,元狩四年(前119年)实行。

(1)凡商人经营买卖、放高利贷及囤积货物者,都按其财物价值的百分之六抽税,即每值二千钱抽税一算(120文);

(2)凡制作手工业品出卖者,都按其价值的百分之三抽税,即每值四千钱抽税一算;

(3)一般人的轺车(乘坐的小车)每车抽税一算;商人的轺车,每车抽税二算;

(4)船长五丈以上的,抽税一算。

所有上述规定的资产,都由纳税人自己向官府报告。如有隐匿不报或报告不实者,即予以戍边一年的处罚,并没收其全部的财产。

二、汉武帝时西汉的强盛

4.汉武帝加强中央集权的措施——思想

接受卫绾、董仲舒的建议,尊崇儒术。公元前 135 年,设五经博士,儒学上升到经学。至此,百家学说虽未完全消失,但儒学独尊地位确立。此后,儒学成为我国封建社会主流意识形态

西汉的强盛

董仲舒

二、汉武帝时西汉的强盛

5.汉武帝加强中央集权的措施——军事

汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过 3 次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。汉在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌 4 郡。

二、汉武帝时西汉的强盛

5.汉武帝加强中央集权的措施——军事

汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过 3 次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。汉在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌 4 郡。

公元前127年

二、汉武帝时西汉的强盛

6.开辟丝绸之路

配合对匈奴的战争,汉武帝募遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原政治经济文化联系。中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非。这就是著名的丝绸之路。

丝绸之路和海上丝绸之路

公元前60年,在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(5)对东南沿海和西南少数民族地区的控制比以前更加有效。

西域都护府的设立,标志着今新疆地区开始隶属于中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分!

补充

新朝 9—23 王莽篡汉

1、西汉后期境况

政治日趋黑暗,土地兼并剧烈,赋税徭役沉重,破产农民沦为奴婢或流亡,社会动荡不安

2、新朝的建立与覆亡(公元9-23年)

新朝 9—23 王莽篡汉

(1)新朝建立:公元9年,外戚王莽夺取皇位,改国号新,西汉灭亡。

(2)王莽改制:王莽针对西汉后期的社会矛盾推行了一系列改革措施,试图挽救社会危机,但措施不切实际,反而使社会矛盾更加激化。

(3)新朝覆亡:统治末年,出现严重的旱灾和蝗灾,引发农民大起义。23年,因绿林军攻入长安,政权被推翻。

王莽狂热迷恋周制,附会《周礼》,陆续颁布法令,托古改制。

(一)“王田私属令”——这项政策是王莽改制中的最主要的政策。他宣布:“更名天下田曰王田,奴婢曰私属”,不准买卖。“王田”就是,“溥天之下,莫非王土”,就是实行土地国有制,也就是废除土地私有制,恢复井田制。办法是重新分配土地。占有土地多的地主,“其男口不盈八而田过一井(九百亩)者”,没收其多余的部分,按一家百亩之数,分给九族乡党。废除奴婢制度,改奴婢之名称“私属”,即家众、家丁,以体现“率土之滨,莫非王臣”之意。违令者治罪。

(二)“五均、六筦”——在长安、洛阳等六大都市设立五均司市师,平抑物价。赊贷是向贫民无息或低息贷款。六筅是对盐、铁、酒、铸钱、山林川泽、五均赊贷实行垄断。由于执行者多为商贾,和地方官狼狈为奸,乘机搜刮钱财,引起巨大骚动。

(三)改变币制——王莽加铸错刀、契刀、大钱等三种钱币,规定错刀一值5000,契刀一值500,大钱一值50。这种大面值的货币(质轻而值重)是对民间财富赤裸裸的掠夺。此后又频繁的改变币制。人民对王莽钱币毫无信任,都私用五铢钱,王莽又严加禁止,人民反抗不已。王莽加重盗铸的禁令,一家铸钱,五家连坐,没入为奴婢。货币不合理的变革,引起了经济混乱,加速了王莽财政的崩溃和人民的破产。

大钱五十

一刀平五千

一刀平五百

货布

货泉

(四)王莽屡次更改官名、郡县名和行政区划,朝令夕改,混乱不堪,就连现任官也弄不清楚所改。他还模仿古制恢复五等爵,滥封官爵,但又不兑现封地和俸禄,官吏便依靠接受贿赂、盘剥百姓实现自给。

(五)对边疆民族,降低各部族首领的封号和印玺规格;改“匈奴单于”为“降奴单于”,改“高句丽”为“下句丽”加以羞辱,激起各族反叛。始建国二年,王莽征发30万人进攻匈奴。沉重的徭役、兵役负担,战争的骚扰,使各族人民遭到了极大的痛苦与灾难。

当时广大农民“摇手触禁,不得耕桑”,谷价腾贵,百姓流离。到王莽末年,“流民入关者数十万人,饥死者什七八”。

天凤四年(公元17年),荆州饥民在绿林山(今湖北京山北)起义,号“绿林军”。次年,力子都、樊崇等饥民在琅邪(今山东诸城)起事,将眉毛涂成红色,称赤眉军。起义迅速扩展至全国。地皇四年(公元23年)二月,绿林军拥立汉宗室刘玄,恢复“汉”国号,年号更始。王莽派42万大军前往镇压。同年六月,绿林军在昆阳(今河南叶县)以少胜多,大败莽军,给新莽政权致命一击。十月,绿林军攻破长安,王莽被杀,新朝灭亡。

绿林赤眉起义形势图

刘秀,南阳蔡阳(今湖北枣阳)人,汉景帝七世孙。早年的人生最高理想是“仕宦当做执金吾,娶妻当得阴丽华”。地皇三年(22年),他和兄刘縯参加绿林军。在昆阳之战中,刘秀以其智勇立下首功。更始元年(23年)冬,更始帝命刘秀北上招抚黄河以北地区。他先击败王郎,后又攻破收编铜马武装,平定河北。更始三年六月,刘秀在鄗(今河北柏乡)南称帝,沿用“汉”国号,年号建武。不久定都洛阳,是为东汉。当时赤眉军拥立汉宗室后裔刘盆子为帝。同年九月,赤眉军攻人长安,杀死更始帝。建武三年(27年)春,光武帝攻灭赤眉军。至建武十三年,相继平定隗嚣、公孙述、卢芳等割据政权,实现全国统一。

25年,西汉宗室刘秀(汉光武帝)重建汉朝,不久定都洛阳,史称东汉。刘秀又平定了一些割据政权,实现了全国统一。

三、东汉的兴衰

1.东汉的建立:

1.“虽置三公,事归台阁” ,严格控制外戚干政

三、东汉的兴衰

2.光武帝巩固措施——政治

(一)“加强皇权,增强尚书台作用”刘秀扩大西汉成帝开始设置的尚书四曹为尚书台,置尚书令、尚书仆射,下设尚书6人,称为六曹,分掌行政、人事、司法、外交等事宜。尚书台遂从秦代主管殿中传达诏令的少府属下的卑小官职,逐渐演变成为“出纳王命,敷奏万机”的朝廷中枢机构,朝廷和地方的诸般政务完全通过尚书台,最后总揽于皇帝。

(二)“严格控制外戚干政”外戚授官也以九卿为限。明令规定“后宫之家不得封侯与政”在分封功臣爵邑时,阴乡侯阴识虽有军功,然以贵人阴丽华之兄身处外戚。竟不得增邑。伏波将军马援功勋很大,但由于身为外戚,不得列入云台28将功臣图像之内。并且还令外戚阴、邓等家互相纠察,不使有越轨行为。

2.裁并机构,裁减地方官吏,节省政府开支,提倡节俭裁减合并许多地方官衙,计有郡国10所,县邑道侯国400 余所。罢除郡国都尉官,又罢轻车、骑士、楼船士等。

三、东汉的兴衰

2.汉光武帝巩固措施——政治

3.整顿吏治,惩处贪污腐败

三、东汉的兴衰

2.汉光武帝巩固措施——政治

“整顿吏治,惩处贪污腐败”刘秀起自基层社会,知道地方吏治的好坏与社会稳定、国家安危的关系,因而在即位之后,逐步恢复和完善了监察制度和各种法规,努力营一个清明的吏治局面。设置御史中丞,加强监察的权力;恢复司隶校尉,主管查举中央百官的违法;加强州部刺史的权力,可直接奏事于皇帝。

4.恢复西汉的三十税一制

三、东汉的兴衰

3.汉光武帝巩固措施——经济

5.实施度田,清查全国垦田、户口数量,六次下诏释放奴婢。

三、东汉的兴衰

3.汉光武帝巩固措施——经济

(五)“清查全国垦田、户口数量”为了限制豪强大家兼并土地和奴役人口,便于国家征收赋税和征发徭役,于建武十五年(39年)下诏州郡,清查核实天下的田地以及户口、年纪,即所谓“度田令”。在实行度田过程中,豪强大姓都反对清查,隐瞒不报。而刺史、太守惧怕他们的势力,不敢按章如实查核。光武帝于建武十六年秋九月,以“度田不实”罪处死河南尹张伋等郡守10余人。

他提倡文教,重视儒学,“退功臣而进文吏”,以“柔道” 治天下。

三、东汉的兴衰

4.汉光武帝巩固措施——思想

东汉中期以后,皇帝年幼继位,不能亲政,太后掌握朝政,实际权力控制在外戚手中。皇帝长大后不满外戚干政,便依靠宦官铲除外戚势力,宦官又因此掌控朝政,从而出现外戚宦官交替专权的局面。他们各谋私利,相互争斗,致使东通过品评人物而抨击时政,称为“清议”汉后期政治腐朽黑暗。一些正直官员和士人不满现实,。他们的反抗触犯了宦官利益,被诬陷为“党人”,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸

三、东汉的兴衰

5.党锢之祸

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

算一算,这些东汉皇帝即位的平均年龄是什么?他们的平均寿命是多少?

9.5岁;24岁

母后临朝

君权旁落

依靠宦官

夺回君权

把持朝政

(1)背景:豪强地主势力在东汉发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾日益尖锐;外戚宦官交替专权;自然灾害严重,百姓苦不堪言。

三、东汉的兴衰

6.黄巾起义

豪强地主形成于西汉后期,东汉发展、巩固

西汉中后期,逐渐形成以宗族为基础、拥有众多宾客徒附、雄踞一方的豪族。东汉时豪族进一步发展,形成田庄式经营。光武帝刘秀就出身南阳豪族。

豪族以宗族为根基,聚族而居。宗族内部各家庭社会地位、济实力悬殊。豪族收恤宗族中的贫困者,蓄养宾客,收留破产流亡的农民,这些人大多沦为依附农。豪族田庄从事多种经营,相当程度上实现了自给自足。光武帝外祖父南阳樊重的田庄,面积达三百余顷,重堂高阁,陂渠灌注。兼营养鱼、畜牧,还有制漆等手工业,“有求必给”。

田庄多建立私人武装,平时“缮五兵,习战射”,灾荒和战乱时“警设守备”。田庄修建有围墙、角楼、望楼、飞桥,可进行瞭望和防御。当皇权衰落时,它就可能转化为割据势力,成为瓦解王朝统治的力量。

汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为仕进的重要途径。限于当时的条件,学术往往局限于少数私家,修习儒学者多为豪族,豪族垄断了儒学,逐渐出现世代通经入仕、位至公卿的世家。如世传欧阳《尚书》学的弘农杨氏,四世居三公之位;传授孟氏《易》学的汝南袁氏,四世五人为三公。他们既拥有宗族和经济势力,又有政治、文化背景,周围聚集了众多的门生、故吏,结成广泛的权势关系网,逐渐形成盘根错节的高门势族,对地方甚至朝廷政治进行干预和影响,这成为东汉政治的一大特点。

累世经学——累世公卿——门第

(2)概况:184年,张角创立的民间秘密宗教“太平道”在多个地方同时发动起义。起义军头裹黄巾,称“黄巾军”。起义历史9个月,以失败告终。

三、东汉的兴衰

7.黄巾起义

(3)影响:动摇了东汉王朝的统治基础,地方长官趁机拥兵自重,出现了军阀割据局面,东汉政权名存实亡。

三、东汉的兴衰

7.黄巾起义

两汉的文化

一、史学成就

书名:《史记》

作者:(西汉)司马迁

内容:以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间约3000年的历史,共130卷。

地位:首创了纪传体通史体裁,我国第一部纪传体通史。

评价:文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美、

不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

两汉的文化

一、史学成就

书名:《汉书》

作者:(东汉)班固

内容:以本纪、表、志、传的形式,叙述了上起汉

高祖六年、下至王莽地皇四年共230年的历史,共100卷。

地位:我国第一部纪传体断代史。

评价:语言工整,多用排偶,自此以后,后世史书

都仿照它的体例纂修纪传体的断代史。

(1)汉赋

①介于韵文与散文之间的文体,讲究铺陈排比,辞藻华丽。

汉赋的内容可分为5类:一是渲染宫殿城市;二是描写帝王游猎;三是叙述旅行经历;四是抒发不遇之情;五是杂谈禽兽草木。

②司马相如《子虚赋》、班固《两都赋》

四、两汉文学

2.文学成就

张衡

司马相如

(2)乐府诗:国家专管音乐的机构采集民歌修改而成的诗,具有现实主义特点。

(3)散文:贾谊《过秦论》

四、两汉文学

2.文学成就

四、两汉文学

3.医学成就

(1)《黄帝内经》—— 奠定了中医理论的基础

(2)《神农本草经》——是中国古代第一部药物学专著

四、两汉文学

4.数学成就:

(1)西汉:《周髀算经》“勾股定理”

(2)东汉:《九章算术》中国古代数学完整体系形成

四、两汉文学

5.造纸术(四大发明之一)

(1)西汉时,发明了植物纤维纸(纸质粗糙)

(2)东汉时,蔡伦改进造纸术,纸成为书写材料,大大促进了中国和世界文化的传播和发展。

纸出现之前中国书写材料的演进

陶 器

龟甲、兽骨

青铜器

竹木简、帛

原始社会刻画符号

商朝甲骨文

商周金文

春秋战国和秦汉时期

蔡 伦

蔡伦,东汉和帝时任掌管制造宫廷使用器物的尚方令,负责建造宝剑和其他器械。他于105年采用新技术制造出了质地细软、价格低廉耐用的纸。汉和帝封他为“龙亭侯”,人们称他造的纸为“蔡侯纸”。

造纸工艺流程

①漂洗、浸泡原料

②用草木灰除去原料中的油脂、色素

③把原料切碎、煮烂

④把原料捣成细纤维,并放入水池搅成纸浆

⑤用模具捞取纸浆,并晒干使之成型

⑥砑光,制成纸张

5.天文成就:

张衡发明“候风地动仪”,撰写专著《灵宪》。

候风地动仪

6.农学成就:

《汜胜之书》《四民月令》。

汉初贫弱,修养生息;武帝强盛,集权统一;

汉末衰落,党锢外戚;光武中兴,难挽危局;

两汉文化,惊天动地;中外交流,丝路花雨。

总结

课堂总结

西汉与东汉——大一统国家的巩固

西汉的建立

政治、经济措施

“文景之治”

对内措施:推恩令、中朝、察举制、刺史、儒学独尊等

对外措施:卫青霍去病平定匈奴、设立河西四郡、设立西域都护府、张骞出使西域等

汉初的统治

汉武帝时西汉的强盛

王莽篡汉

东汉建立与“光武中兴”

东汉中后期——外戚宦官交替专权(党锢之祸、黄巾起义)

两汉的文化:史学、文学、医学、天文等方面成就,四大发明之一——造纸术

西汉

东汉

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进