2 说和做 同步教案

图片预览

文档简介

2 说和做

——记闻一多先生言行片段

第一课时

【课时目标】

1.掌握文中生字词,了解臧克家和闻一多其人其事。

2.有感情地反复朗读,从整体上把握文章内容。

3.梳理闻一多先生的“说”和“做”,学习他的崇高品格和革命精神。

【教学过程】

一、激趣导入

1.播放《七子之歌》。

师:澳门回归之日,《七子之歌》传唱大江南北,引起听众的强烈反响。同学们肯定也听过,那大家知道这首歌的词作者是谁吗

明确:这首歌的作词者就是著名的爱国学者、诗人、革命烈士闻一多先生。今天,我们来学习臧克家写的一篇关于闻一多的文章,去深入了解闻一多的精神品格。出示闻一多照片,如下:

设计思路

由《七子之歌》及人物的照片导入,一方面有助于学生了解闻一多其人,另一方面激发了学生的探究兴趣。

2.板书并讲解课题。

标题采用正标题和副标题相结合的形式。正标题中的“说”和“做”,点明了文章写作的内容,简洁明快;副标题点明了写作对象,起补充说明作用。

3.写作背景见PPT。

二、检查预习

1.重点字词。

课后读读写写 课中重点词语

shū(梳)头 抱qiàn(歉) 秩序(zhì) 深xiāo(宵) 伴侣(lǚ) 小楷(kǎi) 硕果(shuò) 卓越(zhuó) 迭起(dié) 澎湃(pénɡpài) 大无畏(wèi) 锲而不舍(qiè) 目不窥园(kuī) 沥尽心血(lì) 心不在焉(yān) 慷慨淋漓(kǎi)(lí) 气冲斗牛(dǒu) 赫然(hè) 校补(jiào) 兀兀穷年(wù) 迥乎不同(jiǒnɡ) 仰之mí(弥)高

设计思路

字词是七年级学生学习的重点,课下让学生自学掌握,老师上课以检查为主。本课生字词、成语较多,有些成语很有时代感,有必要帮学生梳理掌握。

2.解释重点词见PPT。

三、简介作者和闻一多

师:同学们,有谁知道臧克家是哪里人吗

生齐答:山东诸城人。

师:哪位同学再来详细地介绍一下臧克家呢 点名学生回答,师明确。

PPT上展示臧克家图片与简介。

师:这节课一开始,老师就和同学们一起认识了闻一多先生。下面老师再来详细地介绍一下,请同学们认真听,并做好笔记。

PPT展示。

四、整体感知

1.划分层次。

师:下面请同学们快速阅读课文,然后思考:文章是从哪两个方面写闻一多先生的“说”与“做”的

教师提醒学生注意文章标题,引导学生思考。

明确:

文章是从作为学者和作为革命家两个方面写闻一多先生的“说”和“做”的。

师:按照这个思路,文章可分为几部分 每部分重点介绍了哪些内容

明确:文章可分两部分。

第一部分(1—7):叙述闻一多先生作为学者“做了再说,做了不说”的务实勤奋、谦虚淡泊的品质。

第二部分(8—20):叙述闻一多先生作为革命家“说”了就“做”的品质。

设计思路

划分文章层次和理解各部分之间的关系是深入分析文章、精读课文的基础,在理清作者写作思路和文章行文脉络之后,才能展开对细节的精读。抓住重点段落提醒学生分析作用,能够帮助学生理解全文。感知人物形象可以帮助学生了解人物情感世界,深入人物精神家园,便于理清错综复杂的人物关系和情节内容。本环节是整节课的基础。

2.理清段落间的关系。

师:请同学们再读课文,然后思考:文章的这两部分是怎样衔接的

同桌讨论。点2—3名学生回答。

明确:两部分之间用了承上启下的过渡段。“做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,——作为学者的方面”总承上文,“闻一多先生还有另外一个方面,——作为革命家的方面”引起下文,使文章上下文衔接紧密,过渡自然。

师:谁能说说第7,8,9段有什么作用。

明确:第一部分与第二部分之间用7,8,9三段过渡。第7段承接上文进行小结,第8,9段开启下文。用这些高度概括的话过渡,它的好处是:连接紧密,脉络清晰,过渡自然;把闻一多先生作为学者和作为革命家方面的情况用极其简明的语言并列地提出来,给读者以深刻的印象。

3.感知形象。

师:结合文章叙述的两个方面,你认为闻一多先生是一个怎样的人

学生自由发言,教师边听边评价,最后明确。

明确:把这两方面综合起来看,闻一多先生是“口的巨人”“行的高标”,是卓越的学者、大勇的革命烈士。

五、精读探究

1.归纳概括。

师:请同学们再读一遍课文,说说文中哪些句子和事例表现了闻一多怎样的“说”和“做”的特点,突出了闻一多怎样的精神品质。

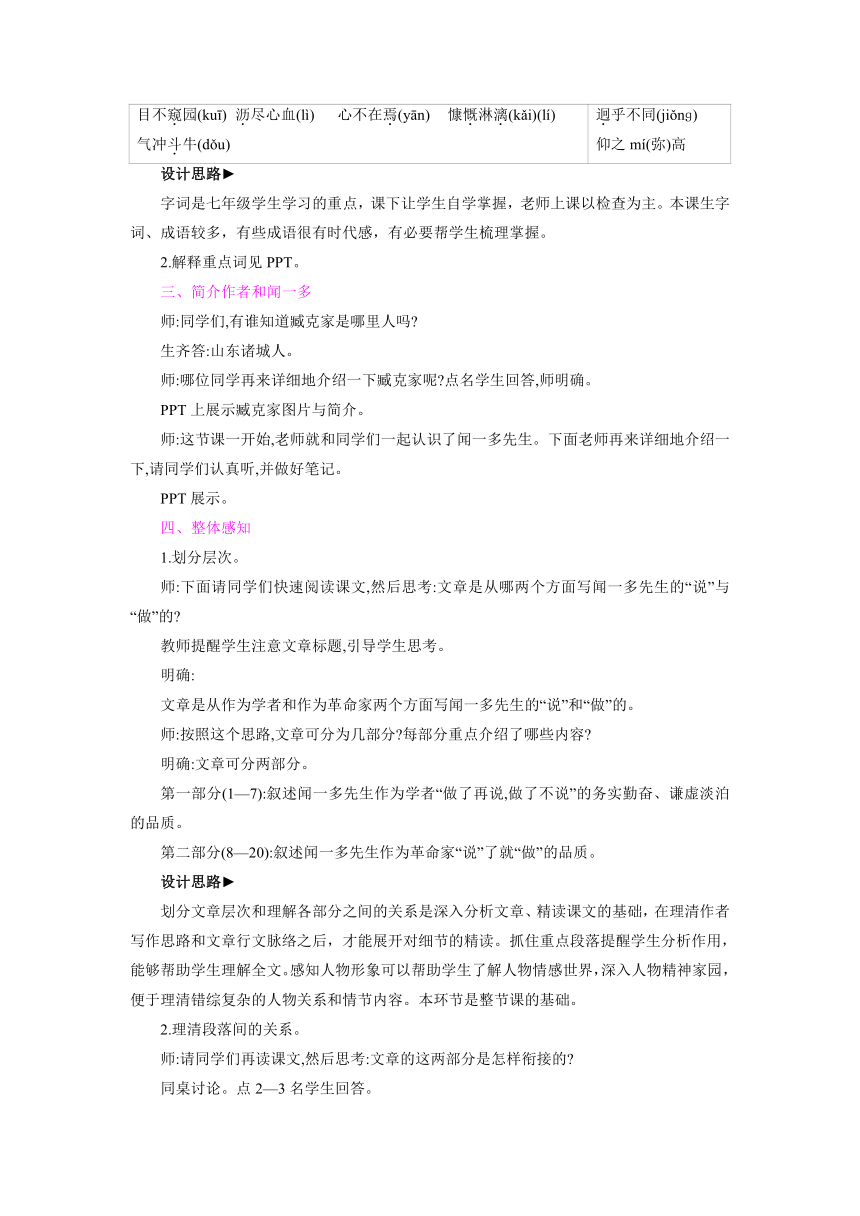

PPT展示表格。

明确:

事例 “说”和“做” 精神品质

学者闻一多 写作《唐诗杂论》 做了再说,做了不说 锲而不舍、严谨治学

写作《楚辞校补》

写作《古典新义》

革命家闻一多 起稿政治传单 “说”了就“做” 勇敢无畏、不怕牺牲、言行一致

群众大会演说

参加游行示威

设计思路

这个环节旨在培养学生的比较、归纳和概括能力。学生需要进行前后内容的对比,从而把握课文的核心内容。引导学生通过典型事例分析概括人物的精神品质,并在小组内交流,培养学生概括的能力和准确评价人物的能力。

2.深层挖掘。

(1)师:闻一多先生的事迹很多,作者为什么只选取六件事来写

明确:闻一多先生经历丰富,著作等身,可以记述的事有很多。作者从大量材料中只选取了六件事,可见作者选材讲究典型性,以少胜多。在“作为学者的方面”,作者只选取了闻一多先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况加以表现;在“作为革命家的方面”,则选取闻一多先生起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威这三件事作为例证。单这六件事就已经把闻一多先生严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执着的爱国热情、言行一致的高尚品格都表现了出来。

(2)闻一多先生在两个方面的“说”“做”是否矛盾 为什么

明确:不矛盾。闻一多先生的“说”与“做”完全一致,而且以宝贵的生命“实证了他的‘言’和‘行’”。言行一致是闻一多先生高尚的人格。作者既刻画了闻一多先生力戒空言、崇尚实干的学者形象,又刻画了他为民主事业慷慨陈词、昂首挺胸的革命者形象。

六、课堂小结

在世界近代史上,闻一多先生是唯一一个被数颗子弹从背后卑鄙射杀的诗人。尽管已隔久远,但一想到这残酷的事件,我们还是会感到悲愤。面对死亡,闻一多先生没有丝毫的惧怕,他曾说过:“生命的量至多不过百年,他的质却可以无限度地往高深醇美的境域发展,生命的艺化便是生命达到高深醇美之境的唯一方法。”让我们永远称颂这位口的巨人、行的高标!

七、布置作业

在闻一多先生去世之后,许多文人、学者、革命家都给予了他极高的评价。请在课后查阅相关资料,体会人们对这位伟大的诗人的深切缅怀。

设计思路

设计学生课外查阅资料这个环节,既能巩固本节课所学知识,又能引导学生树立正确的人生观和价值观;既给学生以人生的启迪,又促进其思维发展。

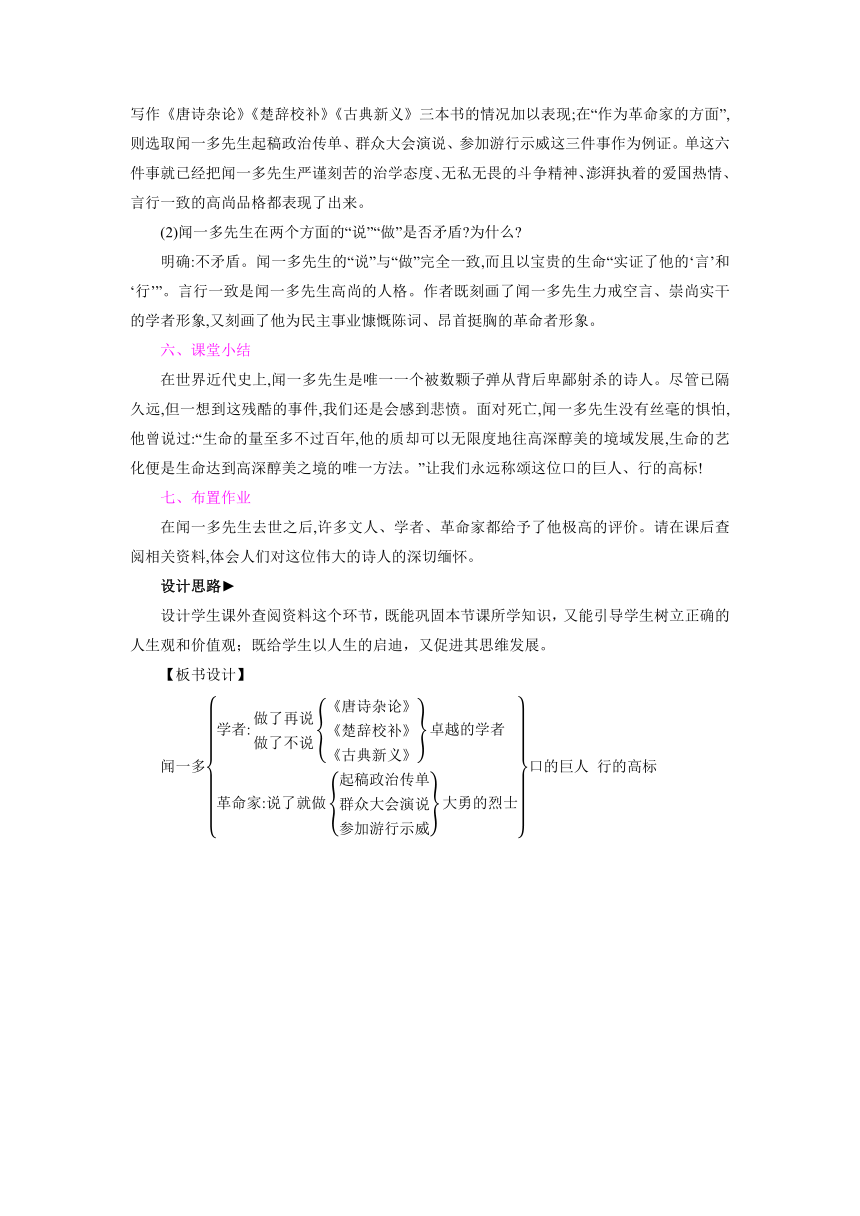

【板书设计】

闻一多口的巨人 行的高标

第二课时

【课时目标】

1.关注文中的细节描写,理解细节描写的作用。

2.品味重点语句中的关键词语,探究语句的内涵,体会语句饱含的感情。

3.学习闻一多严谨、谦逊的治学态度,言行一致的做人原则。

【教学过程】

一、回顾旧知

师:请同学们观察下面两幅图片,说说它们代表了闻一多什么样的身份

学生思考,点名学生回答,最后明确。

明确:第一幅是作为学者和诗人的闻一多,第二幅是作为革命家的闻一多。

设计思路

本环节意在检验和帮助学生回顾上节课重点知识,采用图片提问的方式,新颖有趣,让学生在情境中回顾旧知,迅速回到本文的教学思路中。

二、细读文本

(一)第一部分。

师:闻一多先生治学严谨,才华横溢,博古通今,学贯中西,给我们留下了一笔宝贵的精神财富,文章的哪一部分最能表现他的这一特点 生齐答:第一部分。

让学生默读文章的第一部分,思考:

1.哪些词句表现了闻一多先生治学的目的、态度与精神

讨论,点名学生回答,师明确:

“吃尽”“消化尽”“远射”“衰微”“文化药方”等词语,准确地表现了闻先生全身心投入学术研究,执着地寻求解救民族衰微的良药。

2.作者写“作为学者和诗人的闻一多先生”的“说”和“做”是怎样起笔的 这样起笔好在哪里

教师巡视。学生提出疑问。师生讨论、交流,教师点拨。

明确:文章引用闻一多先生自己的话起笔,直接点题。摆到读者眼前的引文经过了精心挑选,言简意明。它有两个特点:一是运用比较的方法突出闻一多先生对“说”与“做”的态度;二是语意递进加深——“做了再说”“做了也不一定说”。文章采用这样的方式起笔,不仅开门见山,而且引起悬念:闻一多先生是这样说的,做的又是怎样呢 使读者迫不及待地要读下文。

3.文章又是怎样围绕起笔的内容进行记叙、议论的

小组合作讨论,点名学生回答,师明确:

文章摆出了闻一多先生的语言片段以后,就围绕这一点记述他的“行”的事实。作者选取闻一多先生钻探古代典籍的事实着力叙述:先叙他攀高钻坚的研究志趣,再写他研究的目的,然后写他“兀兀穷年,沥尽心血”的研究精神,最后写他辛苦凝结而成的硕果。作者在叙述事实的基础上进行议论,论证闻一多先生确实是“做”了再“说”,“做”了也没有“说”,照应了引文。为了使议论更有说服力,作者又简要地夹叙了两个事实:十年艰辛撰写了《楚辞校补》,又向“古典新义”迈进。

(二)第二部分。

师:一个如此“血性”的男儿,很长一段时间竟能“沉寂”下来做学问,甚至成了“何妨一下楼”的主人,这种性格反差看似悖理,实则不然。闻一多先生是想从探索中华民族历史、文化中,寻找出医治中华民族的药方。在他的眼里,做一个中国人比作一个文学家更重要。他是这样说的,也是这样做的。他用他的言和行终生实践着这句话,甚至付出了生命。让我们一起有感情地朗读文章的第二部分,感受闻一多先生那种大义凛然、宁为玉碎不为瓦全的气概。读后思考:

文章怎样写“作为争取民主的战士”的闻一多先生的“说”和“做”的 与第一部分的写法有何不同 这样写能收到怎样的效果

使学生理解:“作为争取民主的战士”,闻一多先生既“说”又“做”,先“说”后“做”。文章先写他的“说”,写他“说”的事实,由“小声说”到“向全国人民呼喊”,写他“说”的内容与目的——反对独裁,争取民主;再叙他的“做”——起稿政治传单,在群众大会上大骂特务,走在游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。用他的“说”和“做”揭示其争取民主、反对独裁的大无畏精神。

第一部分的写法是先引用闻一多先生的“言”,然后记其“行”,再进行议论;第二部分写法是把闻一多先生的话插入作者所叙之事中,而这些话又是闻一多先生致作者信中亲笔所书,言导行,行证言,情真意切。作者在记“言”叙“行”的基础上,连用三节文字进行议论,展现其民主战士形象,讴歌他献身民主事业的无畏精神。

第二部分把闻一多先生的“言”和“行”糅合起来写,把叙述和议论结合起来写,给人以飞流直下、一气呵成的感觉,表现了闻先生言行一致,以生命为代价求民主反独裁的高尚人格。结尾部分的排比段写出了闻先生“说”得气冲斗牛、声震天地的情状,再现了他昂首挺进的形象。议论中寓含深情,议论中夹以事实,叩击读者的心弦,使人对闻先生的凛然正气和高尚情操产生敬仰之情。

设计思路

本环节意在让学生精准把握文章重点,细致理解各部分内容,进而更好地把握不同身份的闻一多的特点,为接下来的分析打下基础。

三、精读探究

1.赏析句子。

师:在文中找出下面这些关键语句,与同桌交流,细细品味其含义和表达作用。

生交流,师明确:

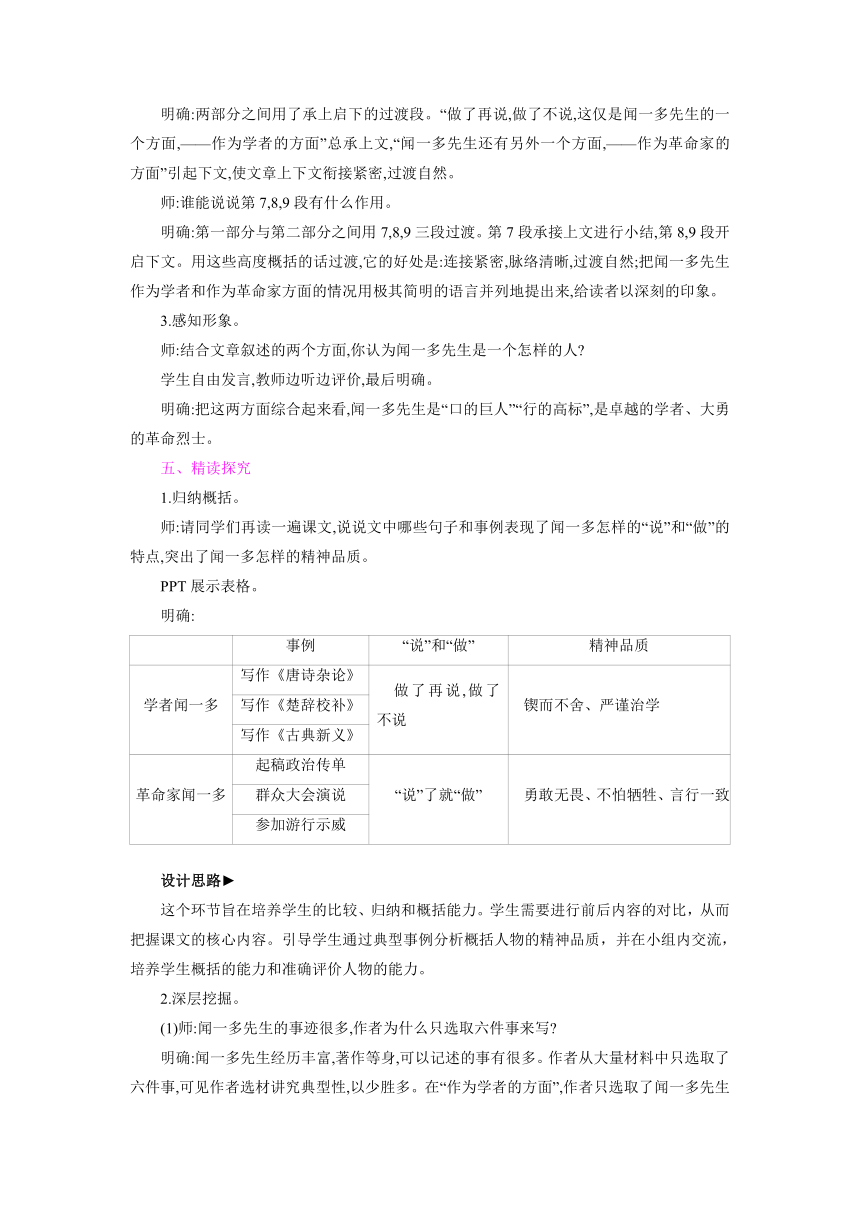

句子 修辞手法 作用

他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。 比喻 运用比喻的修辞手法,把钻研古籍比喻为寻求宝藏,形象贴切。“钻探”一词的本义是“为了勘探矿床、地层构造、地下水位、土壤性质等,用钻机向地下钻孔,取出岩芯等样品供分析研究”,这里形象地说明闻一多先生对古代典籍的钻研之深。

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。 用典 语句化用典故,句式工整,富有感情,表达了对闻一多先生钻研精神的赞美之情。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。 比喻 “开一剂救济的文化药方”运用比喻的修辞手法,指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法。自20世纪20年代末起,闻一多先生过了十多年“书斋生活”,力图从文化上寻找振兴民族的方法。

句子 修辞手法 作用

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。 比喻、 引用 “它”指深夜灯火。深夜只有孤灯相伴,本应感到寂寞,但闻一多先生则不然,他在一盏孤灯下全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了四壁”引自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了他对祖国前途和人民命运的关切。课文引用“漂白了四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

师:除了这些句子,同学们还觉得哪里写得好 自己说说。

点2—3个学生回答。

示例:我认为文中对闻一多先生的外貌描写写得很好。作者抓住人物特征,两个四字短语“昂首挺胸,长须飘飘”富有强烈的画面感,生动形象地刻画出一个大义凛然、视死如归的革命者的形象,突出了闻一多先生大无畏的革命精神,表达了作者对闻一多先生的赞美与敬佩之情。

设计思路

本环节意在引导和提醒学生把握、赏析重点句子,通过小组合作探究激发学生学习的主动性。不同小组得到的答案可能不同,在这个过程中,学生可以查漏补缺,获得系统性的文本鉴赏方法。最后设计学生补充环节,提示学生文本阅读的个性化,提高学生自主探究能力。

2.赏析语言特色。

师:文章在语言方面有哪些特色 它对表达文章的主题起到了什么作用

通过朗读、讨论,师明确:

这篇文章虽是以记叙为主的散文,但不少语句含有诗意,字词凝练,句式整齐,音调铿锵,感情浓烈,有强烈的感染力。如“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血”十六个字,气势流畅,内容丰富,一个“沥”字深刻地表现了用心血一滴一滴浇灌学术研究花朵的钻研精神,精当凝练。又如,“不动不响,无声无闻”,两个“不”,两个“无”,看来普通,但细细咀嚼,颇有韵味。不是“不动”,而是在“动”,在废寝忘食地“动”,用灯火“漂白了四壁”地“动”。用“不动”来突出闻一多先生的“做”,突出他沥尽心血,埋头实干的精神,再如第16,17,18段,感情如开闸的潮水汹涌澎湃,一泻千里,倾泻出对闻一多先生英勇精神的高度钦佩与赞扬。结尾的“他,是口的巨人。他,是行的高标”是对闻一多先生人格的艺术概括,句式短促,音调高亢,节奏分明,言简意赅。

散文中适当运用诗意的语言能增添文章的深度,能更形象、深刻地表达闻一多先生是“口的巨人,行的高标”的主题,能以文中包含的感情、激情给人以激励、鼓舞。

师:议论在本文结构中起到了什么作用

明确:

作者夹叙夹议,实际上是以议论来架构文章的。第1,2段是第一部分叙述的纲领,第7段是第一部分的总结,这两处都是议论。第8,9段是第二部分的纲领,最后一段则是第二部分,也是全文的总结,这两处也都是议论。这篇文章多次用到照应,有首尾照应,有行文前后的多次照应,有内容与题目的照应。多种方式的照应,使文章结构严谨,而且形成了一种旋律,一种气势,增强了文章的感染力。而这些照应,又几乎全是议论。由此可见议论在本文中的重要作用。

设计思路

通过观察发现问题,可以帮助学生养成良好的观察习惯,善于利用观察所获得的信息分析和解决问题。

四、课堂小结

本文运用夹叙夹议的方法记述了闻一多先生作为学者和作为革命家的事迹,表现了闻一多先生言行一致、表里如一的高尚人格,赞扬了他为国家、为民族、为民主献身的精神。臧克家曾在《有的人》中写道:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”是啊,闻一多先生虽然早已离我们而去,但他永远活在我们心中,不断激励着我们前进。我们应时刻铭记这样一位伟大的民族英雄——闻一多。

五、布置作业

1.完成“思考探究”中的第一、二题。

2.课后找一些闻一多的诗歌来读,欣赏其艺术特色,感受其精神追求,加深对闻一多的人格与思想的理解。

【板书设计】

说和做口的巨人 行的高标

——记闻一多先生言行片段

第一课时

【课时目标】

1.掌握文中生字词,了解臧克家和闻一多其人其事。

2.有感情地反复朗读,从整体上把握文章内容。

3.梳理闻一多先生的“说”和“做”,学习他的崇高品格和革命精神。

【教学过程】

一、激趣导入

1.播放《七子之歌》。

师:澳门回归之日,《七子之歌》传唱大江南北,引起听众的强烈反响。同学们肯定也听过,那大家知道这首歌的词作者是谁吗

明确:这首歌的作词者就是著名的爱国学者、诗人、革命烈士闻一多先生。今天,我们来学习臧克家写的一篇关于闻一多的文章,去深入了解闻一多的精神品格。出示闻一多照片,如下:

设计思路

由《七子之歌》及人物的照片导入,一方面有助于学生了解闻一多其人,另一方面激发了学生的探究兴趣。

2.板书并讲解课题。

标题采用正标题和副标题相结合的形式。正标题中的“说”和“做”,点明了文章写作的内容,简洁明快;副标题点明了写作对象,起补充说明作用。

3.写作背景见PPT。

二、检查预习

1.重点字词。

课后读读写写 课中重点词语

shū(梳)头 抱qiàn(歉) 秩序(zhì) 深xiāo(宵) 伴侣(lǚ) 小楷(kǎi) 硕果(shuò) 卓越(zhuó) 迭起(dié) 澎湃(pénɡpài) 大无畏(wèi) 锲而不舍(qiè) 目不窥园(kuī) 沥尽心血(lì) 心不在焉(yān) 慷慨淋漓(kǎi)(lí) 气冲斗牛(dǒu) 赫然(hè) 校补(jiào) 兀兀穷年(wù) 迥乎不同(jiǒnɡ) 仰之mí(弥)高

设计思路

字词是七年级学生学习的重点,课下让学生自学掌握,老师上课以检查为主。本课生字词、成语较多,有些成语很有时代感,有必要帮学生梳理掌握。

2.解释重点词见PPT。

三、简介作者和闻一多

师:同学们,有谁知道臧克家是哪里人吗

生齐答:山东诸城人。

师:哪位同学再来详细地介绍一下臧克家呢 点名学生回答,师明确。

PPT上展示臧克家图片与简介。

师:这节课一开始,老师就和同学们一起认识了闻一多先生。下面老师再来详细地介绍一下,请同学们认真听,并做好笔记。

PPT展示。

四、整体感知

1.划分层次。

师:下面请同学们快速阅读课文,然后思考:文章是从哪两个方面写闻一多先生的“说”与“做”的

教师提醒学生注意文章标题,引导学生思考。

明确:

文章是从作为学者和作为革命家两个方面写闻一多先生的“说”和“做”的。

师:按照这个思路,文章可分为几部分 每部分重点介绍了哪些内容

明确:文章可分两部分。

第一部分(1—7):叙述闻一多先生作为学者“做了再说,做了不说”的务实勤奋、谦虚淡泊的品质。

第二部分(8—20):叙述闻一多先生作为革命家“说”了就“做”的品质。

设计思路

划分文章层次和理解各部分之间的关系是深入分析文章、精读课文的基础,在理清作者写作思路和文章行文脉络之后,才能展开对细节的精读。抓住重点段落提醒学生分析作用,能够帮助学生理解全文。感知人物形象可以帮助学生了解人物情感世界,深入人物精神家园,便于理清错综复杂的人物关系和情节内容。本环节是整节课的基础。

2.理清段落间的关系。

师:请同学们再读课文,然后思考:文章的这两部分是怎样衔接的

同桌讨论。点2—3名学生回答。

明确:两部分之间用了承上启下的过渡段。“做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,——作为学者的方面”总承上文,“闻一多先生还有另外一个方面,——作为革命家的方面”引起下文,使文章上下文衔接紧密,过渡自然。

师:谁能说说第7,8,9段有什么作用。

明确:第一部分与第二部分之间用7,8,9三段过渡。第7段承接上文进行小结,第8,9段开启下文。用这些高度概括的话过渡,它的好处是:连接紧密,脉络清晰,过渡自然;把闻一多先生作为学者和作为革命家方面的情况用极其简明的语言并列地提出来,给读者以深刻的印象。

3.感知形象。

师:结合文章叙述的两个方面,你认为闻一多先生是一个怎样的人

学生自由发言,教师边听边评价,最后明确。

明确:把这两方面综合起来看,闻一多先生是“口的巨人”“行的高标”,是卓越的学者、大勇的革命烈士。

五、精读探究

1.归纳概括。

师:请同学们再读一遍课文,说说文中哪些句子和事例表现了闻一多怎样的“说”和“做”的特点,突出了闻一多怎样的精神品质。

PPT展示表格。

明确:

事例 “说”和“做” 精神品质

学者闻一多 写作《唐诗杂论》 做了再说,做了不说 锲而不舍、严谨治学

写作《楚辞校补》

写作《古典新义》

革命家闻一多 起稿政治传单 “说”了就“做” 勇敢无畏、不怕牺牲、言行一致

群众大会演说

参加游行示威

设计思路

这个环节旨在培养学生的比较、归纳和概括能力。学生需要进行前后内容的对比,从而把握课文的核心内容。引导学生通过典型事例分析概括人物的精神品质,并在小组内交流,培养学生概括的能力和准确评价人物的能力。

2.深层挖掘。

(1)师:闻一多先生的事迹很多,作者为什么只选取六件事来写

明确:闻一多先生经历丰富,著作等身,可以记述的事有很多。作者从大量材料中只选取了六件事,可见作者选材讲究典型性,以少胜多。在“作为学者的方面”,作者只选取了闻一多先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况加以表现;在“作为革命家的方面”,则选取闻一多先生起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威这三件事作为例证。单这六件事就已经把闻一多先生严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执着的爱国热情、言行一致的高尚品格都表现了出来。

(2)闻一多先生在两个方面的“说”“做”是否矛盾 为什么

明确:不矛盾。闻一多先生的“说”与“做”完全一致,而且以宝贵的生命“实证了他的‘言’和‘行’”。言行一致是闻一多先生高尚的人格。作者既刻画了闻一多先生力戒空言、崇尚实干的学者形象,又刻画了他为民主事业慷慨陈词、昂首挺胸的革命者形象。

六、课堂小结

在世界近代史上,闻一多先生是唯一一个被数颗子弹从背后卑鄙射杀的诗人。尽管已隔久远,但一想到这残酷的事件,我们还是会感到悲愤。面对死亡,闻一多先生没有丝毫的惧怕,他曾说过:“生命的量至多不过百年,他的质却可以无限度地往高深醇美的境域发展,生命的艺化便是生命达到高深醇美之境的唯一方法。”让我们永远称颂这位口的巨人、行的高标!

七、布置作业

在闻一多先生去世之后,许多文人、学者、革命家都给予了他极高的评价。请在课后查阅相关资料,体会人们对这位伟大的诗人的深切缅怀。

设计思路

设计学生课外查阅资料这个环节,既能巩固本节课所学知识,又能引导学生树立正确的人生观和价值观;既给学生以人生的启迪,又促进其思维发展。

【板书设计】

闻一多口的巨人 行的高标

第二课时

【课时目标】

1.关注文中的细节描写,理解细节描写的作用。

2.品味重点语句中的关键词语,探究语句的内涵,体会语句饱含的感情。

3.学习闻一多严谨、谦逊的治学态度,言行一致的做人原则。

【教学过程】

一、回顾旧知

师:请同学们观察下面两幅图片,说说它们代表了闻一多什么样的身份

学生思考,点名学生回答,最后明确。

明确:第一幅是作为学者和诗人的闻一多,第二幅是作为革命家的闻一多。

设计思路

本环节意在检验和帮助学生回顾上节课重点知识,采用图片提问的方式,新颖有趣,让学生在情境中回顾旧知,迅速回到本文的教学思路中。

二、细读文本

(一)第一部分。

师:闻一多先生治学严谨,才华横溢,博古通今,学贯中西,给我们留下了一笔宝贵的精神财富,文章的哪一部分最能表现他的这一特点 生齐答:第一部分。

让学生默读文章的第一部分,思考:

1.哪些词句表现了闻一多先生治学的目的、态度与精神

讨论,点名学生回答,师明确:

“吃尽”“消化尽”“远射”“衰微”“文化药方”等词语,准确地表现了闻先生全身心投入学术研究,执着地寻求解救民族衰微的良药。

2.作者写“作为学者和诗人的闻一多先生”的“说”和“做”是怎样起笔的 这样起笔好在哪里

教师巡视。学生提出疑问。师生讨论、交流,教师点拨。

明确:文章引用闻一多先生自己的话起笔,直接点题。摆到读者眼前的引文经过了精心挑选,言简意明。它有两个特点:一是运用比较的方法突出闻一多先生对“说”与“做”的态度;二是语意递进加深——“做了再说”“做了也不一定说”。文章采用这样的方式起笔,不仅开门见山,而且引起悬念:闻一多先生是这样说的,做的又是怎样呢 使读者迫不及待地要读下文。

3.文章又是怎样围绕起笔的内容进行记叙、议论的

小组合作讨论,点名学生回答,师明确:

文章摆出了闻一多先生的语言片段以后,就围绕这一点记述他的“行”的事实。作者选取闻一多先生钻探古代典籍的事实着力叙述:先叙他攀高钻坚的研究志趣,再写他研究的目的,然后写他“兀兀穷年,沥尽心血”的研究精神,最后写他辛苦凝结而成的硕果。作者在叙述事实的基础上进行议论,论证闻一多先生确实是“做”了再“说”,“做”了也没有“说”,照应了引文。为了使议论更有说服力,作者又简要地夹叙了两个事实:十年艰辛撰写了《楚辞校补》,又向“古典新义”迈进。

(二)第二部分。

师:一个如此“血性”的男儿,很长一段时间竟能“沉寂”下来做学问,甚至成了“何妨一下楼”的主人,这种性格反差看似悖理,实则不然。闻一多先生是想从探索中华民族历史、文化中,寻找出医治中华民族的药方。在他的眼里,做一个中国人比作一个文学家更重要。他是这样说的,也是这样做的。他用他的言和行终生实践着这句话,甚至付出了生命。让我们一起有感情地朗读文章的第二部分,感受闻一多先生那种大义凛然、宁为玉碎不为瓦全的气概。读后思考:

文章怎样写“作为争取民主的战士”的闻一多先生的“说”和“做”的 与第一部分的写法有何不同 这样写能收到怎样的效果

使学生理解:“作为争取民主的战士”,闻一多先生既“说”又“做”,先“说”后“做”。文章先写他的“说”,写他“说”的事实,由“小声说”到“向全国人民呼喊”,写他“说”的内容与目的——反对独裁,争取民主;再叙他的“做”——起稿政治传单,在群众大会上大骂特务,走在游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。用他的“说”和“做”揭示其争取民主、反对独裁的大无畏精神。

第一部分的写法是先引用闻一多先生的“言”,然后记其“行”,再进行议论;第二部分写法是把闻一多先生的话插入作者所叙之事中,而这些话又是闻一多先生致作者信中亲笔所书,言导行,行证言,情真意切。作者在记“言”叙“行”的基础上,连用三节文字进行议论,展现其民主战士形象,讴歌他献身民主事业的无畏精神。

第二部分把闻一多先生的“言”和“行”糅合起来写,把叙述和议论结合起来写,给人以飞流直下、一气呵成的感觉,表现了闻先生言行一致,以生命为代价求民主反独裁的高尚人格。结尾部分的排比段写出了闻先生“说”得气冲斗牛、声震天地的情状,再现了他昂首挺进的形象。议论中寓含深情,议论中夹以事实,叩击读者的心弦,使人对闻先生的凛然正气和高尚情操产生敬仰之情。

设计思路

本环节意在让学生精准把握文章重点,细致理解各部分内容,进而更好地把握不同身份的闻一多的特点,为接下来的分析打下基础。

三、精读探究

1.赏析句子。

师:在文中找出下面这些关键语句,与同桌交流,细细品味其含义和表达作用。

生交流,师明确:

句子 修辞手法 作用

他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。 比喻 运用比喻的修辞手法,把钻研古籍比喻为寻求宝藏,形象贴切。“钻探”一词的本义是“为了勘探矿床、地层构造、地下水位、土壤性质等,用钻机向地下钻孔,取出岩芯等样品供分析研究”,这里形象地说明闻一多先生对古代典籍的钻研之深。

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。 用典 语句化用典故,句式工整,富有感情,表达了对闻一多先生钻研精神的赞美之情。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。 比喻 “开一剂救济的文化药方”运用比喻的修辞手法,指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法。自20世纪20年代末起,闻一多先生过了十多年“书斋生活”,力图从文化上寻找振兴民族的方法。

句子 修辞手法 作用

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。 比喻、 引用 “它”指深夜灯火。深夜只有孤灯相伴,本应感到寂寞,但闻一多先生则不然,他在一盏孤灯下全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了四壁”引自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了他对祖国前途和人民命运的关切。课文引用“漂白了四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

师:除了这些句子,同学们还觉得哪里写得好 自己说说。

点2—3个学生回答。

示例:我认为文中对闻一多先生的外貌描写写得很好。作者抓住人物特征,两个四字短语“昂首挺胸,长须飘飘”富有强烈的画面感,生动形象地刻画出一个大义凛然、视死如归的革命者的形象,突出了闻一多先生大无畏的革命精神,表达了作者对闻一多先生的赞美与敬佩之情。

设计思路

本环节意在引导和提醒学生把握、赏析重点句子,通过小组合作探究激发学生学习的主动性。不同小组得到的答案可能不同,在这个过程中,学生可以查漏补缺,获得系统性的文本鉴赏方法。最后设计学生补充环节,提示学生文本阅读的个性化,提高学生自主探究能力。

2.赏析语言特色。

师:文章在语言方面有哪些特色 它对表达文章的主题起到了什么作用

通过朗读、讨论,师明确:

这篇文章虽是以记叙为主的散文,但不少语句含有诗意,字词凝练,句式整齐,音调铿锵,感情浓烈,有强烈的感染力。如“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血”十六个字,气势流畅,内容丰富,一个“沥”字深刻地表现了用心血一滴一滴浇灌学术研究花朵的钻研精神,精当凝练。又如,“不动不响,无声无闻”,两个“不”,两个“无”,看来普通,但细细咀嚼,颇有韵味。不是“不动”,而是在“动”,在废寝忘食地“动”,用灯火“漂白了四壁”地“动”。用“不动”来突出闻一多先生的“做”,突出他沥尽心血,埋头实干的精神,再如第16,17,18段,感情如开闸的潮水汹涌澎湃,一泻千里,倾泻出对闻一多先生英勇精神的高度钦佩与赞扬。结尾的“他,是口的巨人。他,是行的高标”是对闻一多先生人格的艺术概括,句式短促,音调高亢,节奏分明,言简意赅。

散文中适当运用诗意的语言能增添文章的深度,能更形象、深刻地表达闻一多先生是“口的巨人,行的高标”的主题,能以文中包含的感情、激情给人以激励、鼓舞。

师:议论在本文结构中起到了什么作用

明确:

作者夹叙夹议,实际上是以议论来架构文章的。第1,2段是第一部分叙述的纲领,第7段是第一部分的总结,这两处都是议论。第8,9段是第二部分的纲领,最后一段则是第二部分,也是全文的总结,这两处也都是议论。这篇文章多次用到照应,有首尾照应,有行文前后的多次照应,有内容与题目的照应。多种方式的照应,使文章结构严谨,而且形成了一种旋律,一种气势,增强了文章的感染力。而这些照应,又几乎全是议论。由此可见议论在本文中的重要作用。

设计思路

通过观察发现问题,可以帮助学生养成良好的观察习惯,善于利用观察所获得的信息分析和解决问题。

四、课堂小结

本文运用夹叙夹议的方法记述了闻一多先生作为学者和作为革命家的事迹,表现了闻一多先生言行一致、表里如一的高尚人格,赞扬了他为国家、为民族、为民主献身的精神。臧克家曾在《有的人》中写道:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”是啊,闻一多先生虽然早已离我们而去,但他永远活在我们心中,不断激励着我们前进。我们应时刻铭记这样一位伟大的民族英雄——闻一多。

五、布置作业

1.完成“思考探究”中的第一、二题。

2.课后找一些闻一多的诗歌来读,欣赏其艺术特色,感受其精神追求,加深对闻一多的人格与思想的理解。

【板书设计】

说和做口的巨人 行的高标

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读