第2章群落及其演替过关检测2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章群落及其演替过关检测2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 499.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 20:04:10 | ||

图片预览

文档简介

第2章过关检测

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.下列属于群落特征的是( )

A.出生率和死亡率

B.物种丰富度

C.年龄结构

D.性别比例

2.群落的特征是组成群落的各个种群所不具有的。下列说法错误的是( )

A.优势种群是对群落结构和群落环境形成有明显控制作用的物种

B.种间竞争的结果表现为一方优势,一方劣势甚至被淘汰

C.群落的垂直结构有利于群落对环境资源的利用

D.群落内的生物之间有直接或间接的关系

3.在一个发育良好的森林里,从树冠到地面可以划分为乔木层、灌木层、草本层和地被层,同时林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别。这表明( )

A.群落有一定的垂直结构和水平结构

B.群落有一定的物种组成和数量比例

C.群落具有对其产生重大影响的优势种群

D.群落的种群间有着直接或间接的营养关系

4.某生物兴趣小组准备调查校园附近农田土壤中小动物类群的丰富度,下列相关叙述错误的是( )

A.许多土壤动物不适于用标记重捕法进行调查

B.物种丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

C.利用小动物的趋光、趋热性,可用带灯罩的热光源装置收集土壤中的小动物

D.无法知道名称的、肉眼难以识别的小动物不能忽略不计

5.下列关于群落的垂直结构及其产生原因的叙述,正确的是 ( )

A.只有森林群落才具有垂直结构

B.群落的垂直结构不利于其对环境资源的利用

C.导致垂直结构产生的主要非生物因素是温度

D.垂直结构提高各种群密度的同时减弱了种间竞争

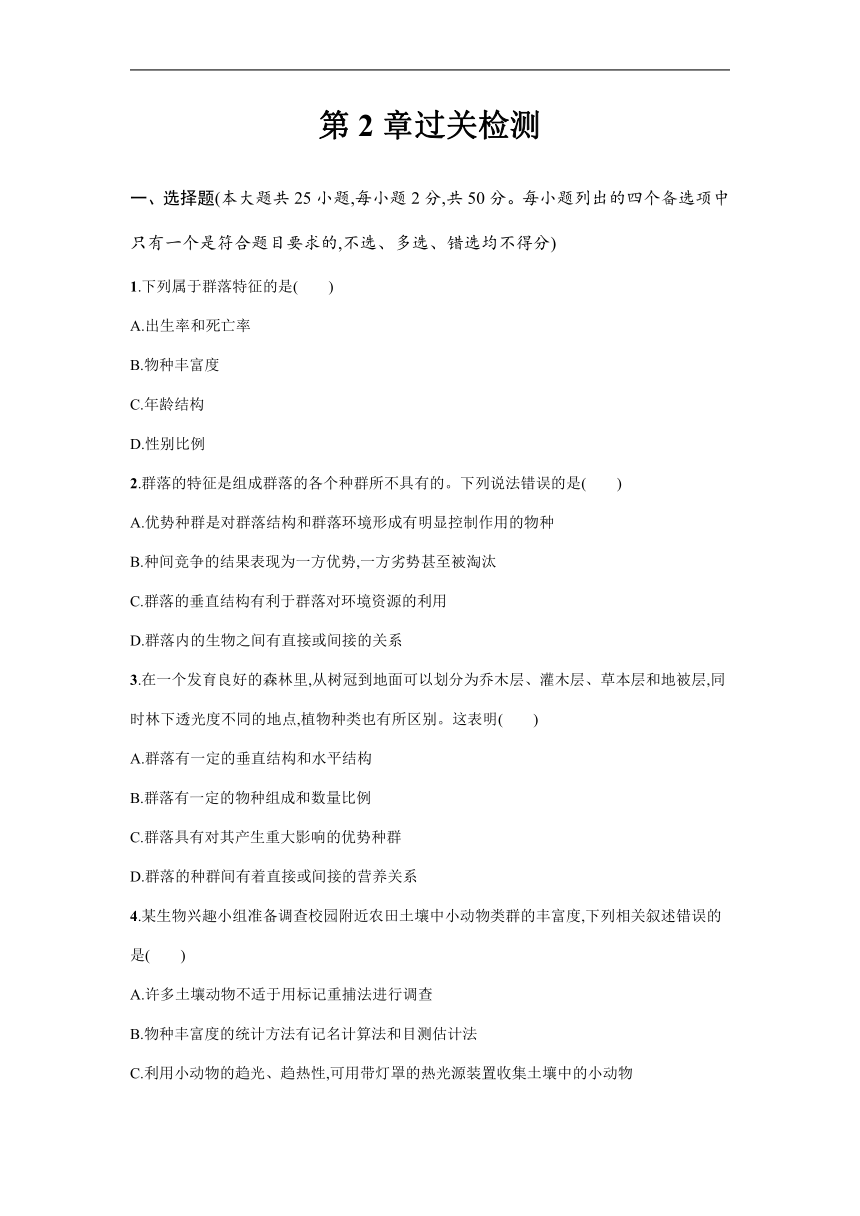

6.下表的群落中,以数字1~5代表物种,每个物种的密度不同。其中物种丰富度最大的群落是( )

群落 A B C D

物种1 30 40 0 0

物种2 20 0 0 2

物种3 0 20 35 8

物种4 3 0 21 25

物种5 0 0 5 12

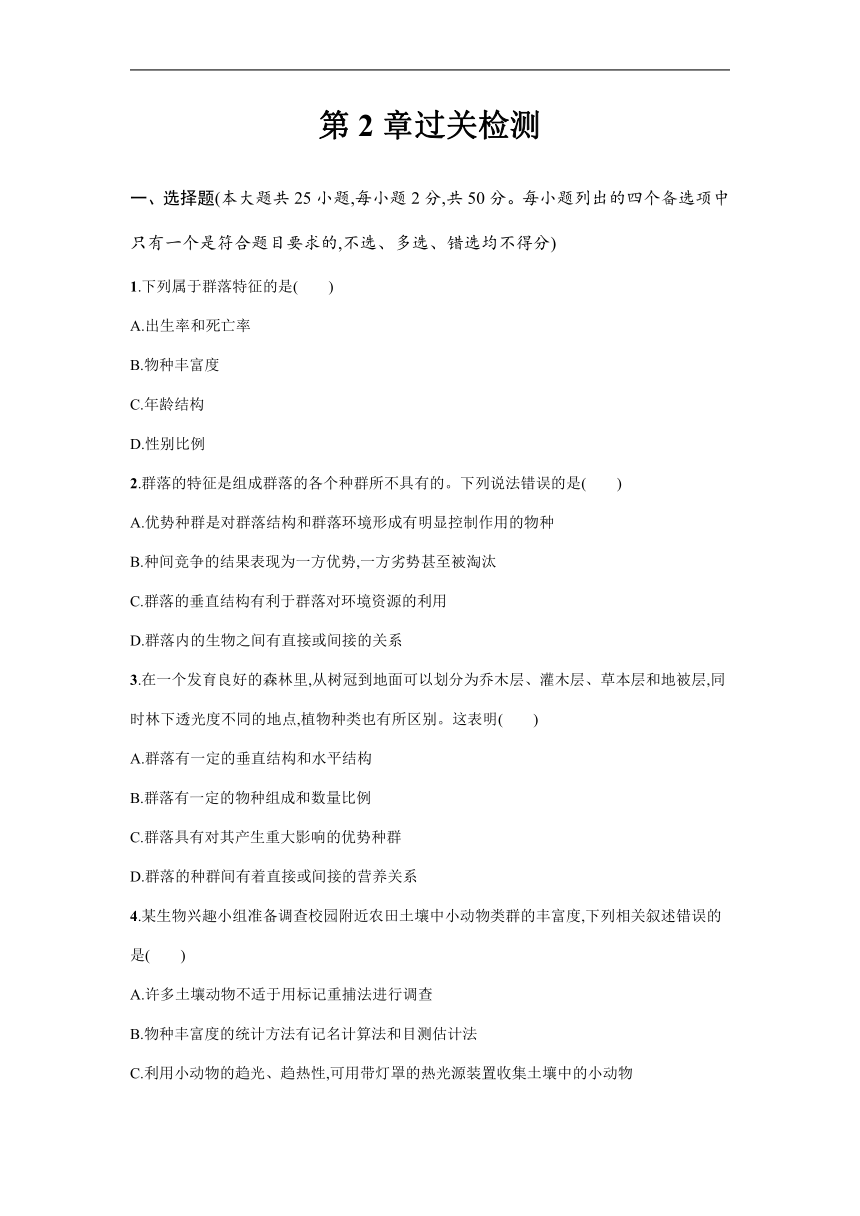

7.下图甲、乙分别表示3个共存物种的资源利用曲线,图甲和图乙中3个物种的资源利用状况不同,W表示在达到最大增长率时物种对资源的利用情况。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中3个物种的种内竞争激烈,图乙中3个物种的种间竞争激烈

B.图甲中3个物种的种间竞争激烈,图乙中3个物种的种内竞争激烈

C.如果资源有限,图甲中物种2有被排除的危险,图乙中物种3有被排除的危险

D.两图中的物种间的种间竞争激烈程度相等

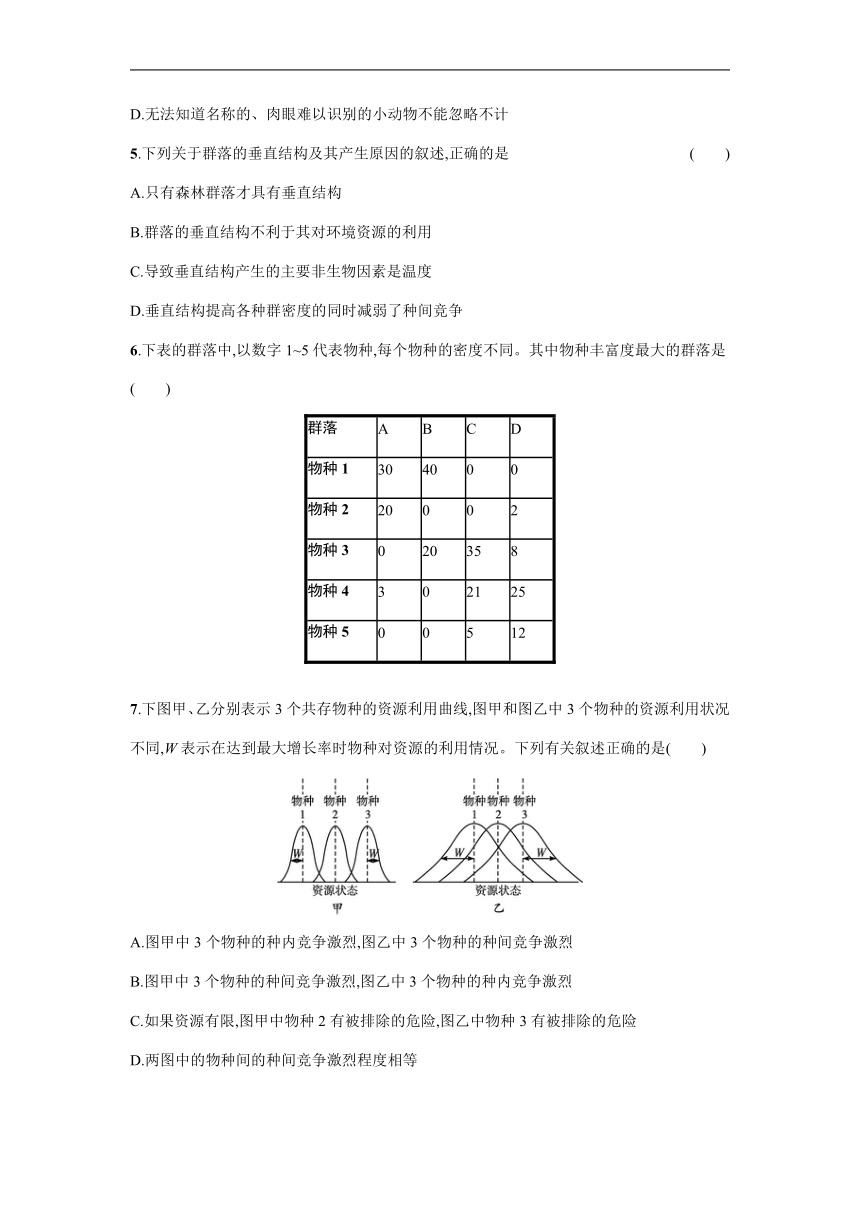

8.下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

A.甲装置的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤小动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

9.鳄鱼常爬上岸来躺着不动,并张开口让一种小鸟吃口腔内的小虫,当敌害来临时,鸟惊飞,鳄鱼逃走。下列有关上述生物之间关系的叙述,错误的是( )

A.敌害与鳄鱼之间可能属于捕食关系

B.鳄鱼与小虫之间可能属于寄生关系

C.鳄鱼与小鸟之间可能属于种间互助关系

D.小鸟与小虫属于种间竞争关系

10.某小岛由海底火山喷发形成,现在岛上物种丰富,椰树成荫,景色优美,已被人们发展为旅游胜地。下列叙述正确的是( )

A.椰树苗与椰树在垂直结构上具有明显的分层现象

B.游人与岛上生物存在种间竞争、寄生和捕食的关系

C.群落生物数量是区分该岛屿群落与其他群落的重要特征

D.该岛屿形成后进行群落演替的过程中,后一阶段优势物种的兴起,会造成前一阶段优势物种的消亡

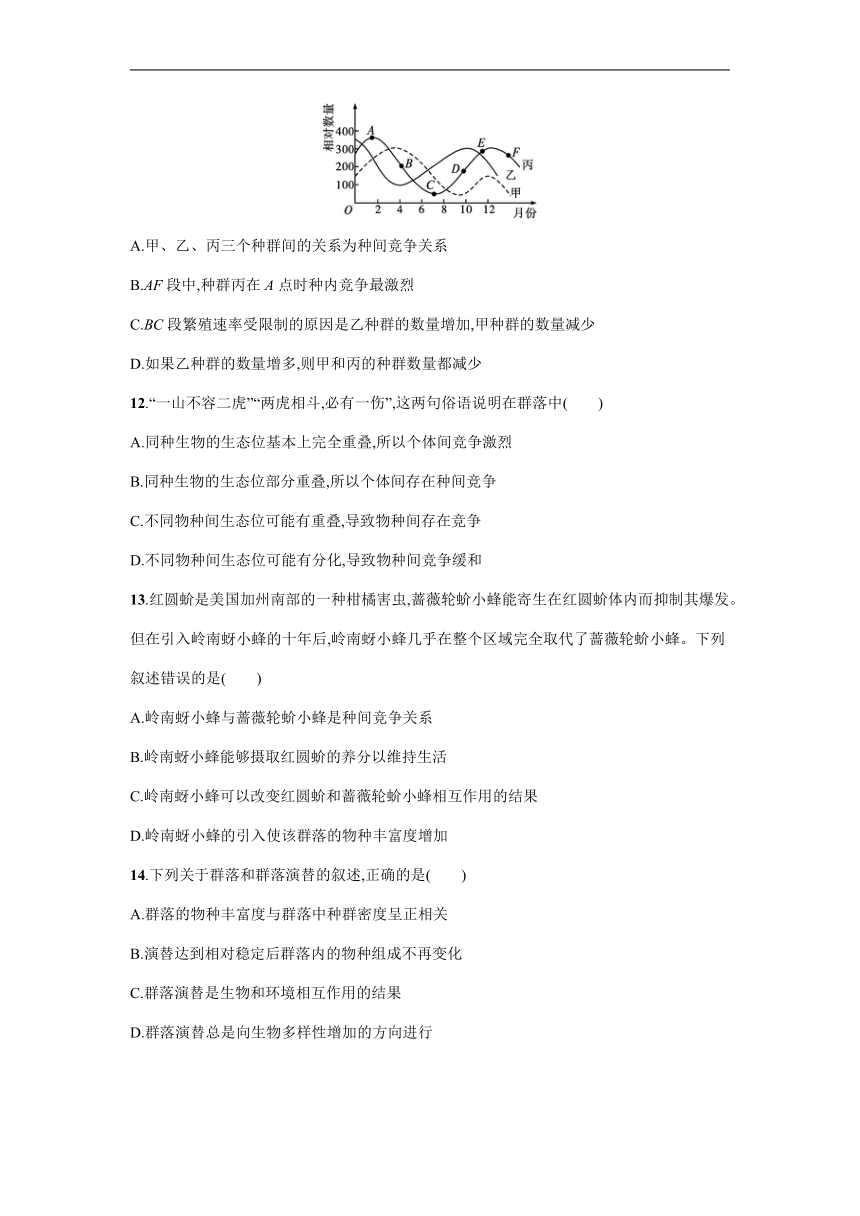

11.下图为一定时间内森林生态系统中几个种群数量的变化曲线。下列分析正确的是( )

A.甲、乙、丙三个种群间的关系为种间竞争关系

B.AF段中,种群丙在A点时种内竞争最激烈

C.BC段繁殖速率受限制的原因是乙种群的数量增加,甲种群的数量减少

D.如果乙种群的数量增多,则甲和丙的种群数量都减少

12.“一山不容二虎”“两虎相斗,必有一伤”,这两句俗语说明在群落中( )

A.同种生物的生态位基本上完全重叠,所以个体间竞争激烈

B.同种生物的生态位部分重叠,所以个体间存在种间竞争

C.不同物种间生态位可能有重叠,导致物种间存在竞争

D.不同物种间生态位可能有分化,导致物种间竞争缓和

13.红圆蚧是美国加州南部的一种柑橘害虫,蔷薇轮蚧小蜂能寄生在红圆蚧体内而抑制其爆发。但在引入岭南蚜小蜂的十年后,岭南蚜小蜂几乎在整个区域完全取代了蔷薇轮蚧小蜂。下列叙述错误的是( )

A.岭南蚜小蜂与蔷薇轮蚧小蜂是种间竞争关系

B.岭南蚜小蜂能够摄取红圆蚧的养分以维持生活

C.岭南蚜小蜂可以改变红圆蚧和蔷薇轮蚧小蜂相互作用的结果

D.岭南蚜小蜂的引入使该群落的物种丰富度增加

14.下列关于群落和群落演替的叙述,正确的是( )

A.群落的物种丰富度与群落中种群密度呈正相关

B.演替达到相对稳定后群落内的物种组成不再变化

C.群落演替是生物和环境相互作用的结果

D.群落演替总是向生物多样性增加的方向进行

15.某地的阔叶红松林受破坏之后,形成一片空地,叫作“林窗”。这时候最先进入的往往是杨树、白桦等,但随着时间的推移,周围的红松会慢慢在这片区域生长、繁殖并逐渐替代杨树和白桦重新成为林地中的优势种。下列有关说法正确的是( )

A.该林地发生的演替属于初生演替

B.红松重新取代杨树和白桦说明红松在种间竞争中处于优势

C.在群落演替的初期,不存在种群间的竞争关系

D.在群落演替的过程中,群落的物种组成不会发生变化

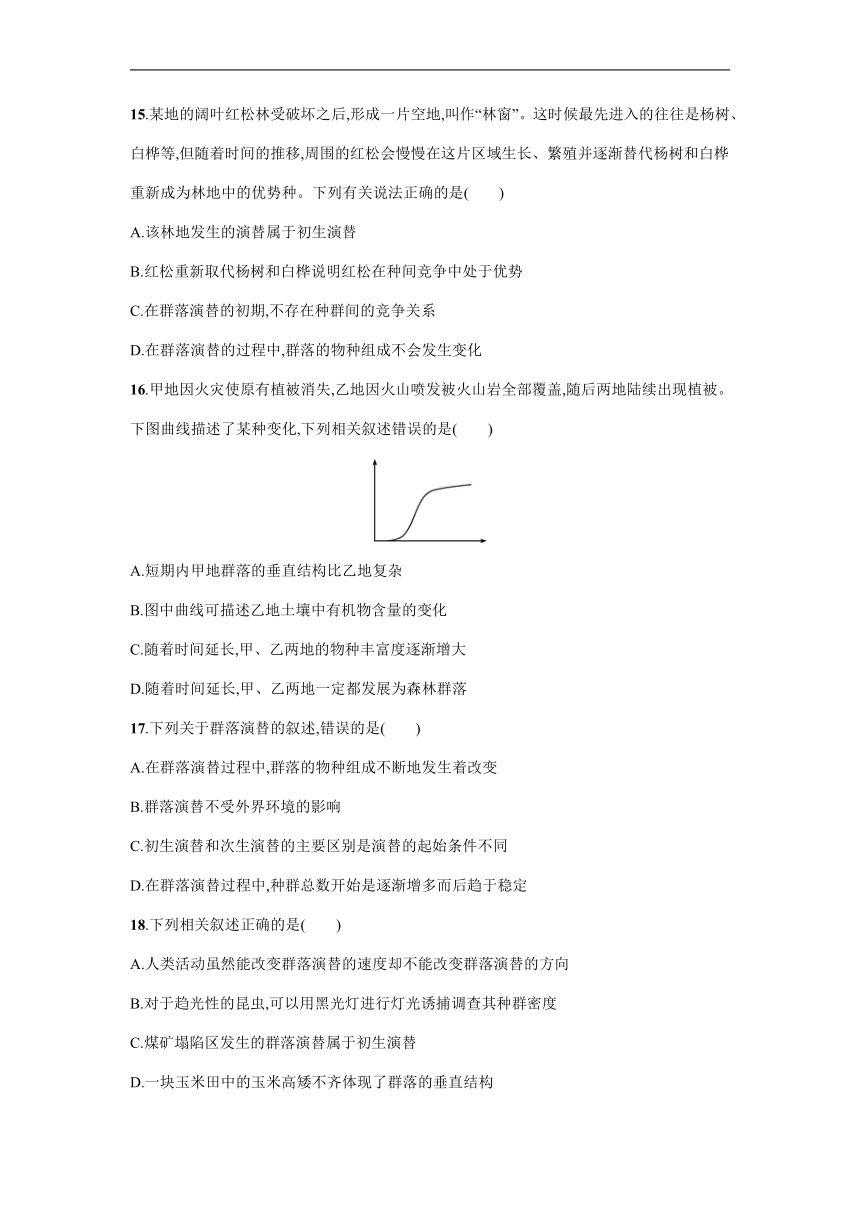

16.甲地因火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,随后两地陆续出现植被。下图曲线描述了某种变化,下列相关叙述错误的是( )

A.短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂

B.图中曲线可描述乙地土壤中有机物含量的变化

C.随着时间延长,甲、乙两地的物种丰富度逐渐增大

D.随着时间延长,甲、乙两地一定都发展为森林群落

17.下列关于群落演替的叙述,错误的是( )

A.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变

B.群落演替不受外界环境的影响

C.初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同

D.在群落演替过程中,种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定

18.下列相关叙述正确的是( )

A.人类活动虽然能改变群落演替的速度却不能改变群落演替的方向

B.对于趋光性的昆虫,可以用黑光灯进行灯光诱捕调查其种群密度

C.煤矿塌陷区发生的群落演替属于初生演替

D.一块玉米田中的玉米高矮不齐体现了群落的垂直结构

19.在自然环境良好的情况下,群落演替过程中不可能发生的是( )

A.群落中物种数目不断变化

B.物种数目先上升,然后趋于稳定

C.生态系统的营养结构趋于简化

D.生态系统有机物不断增多

20.下列对植物群落分层现象的解释,正确的是( )

A.生物圈中,分层现象仅发生在植物群落中

B.由于动物可以迁徙,动物群落没有水平结构

C.动物的分层现象决定了植物的分层现象

D.农业生产可以充分利用这一现象,合理搭配种植品种

21.下图中甲、乙、丙分别代表山地、森林、海洋三个不同的自然区域内植物的分布状况。据此判断,下列说法错误的是( )

A.温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素

B.甲处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有水平结构

C.丙处植物的分层现象主要是光照的影响

D.造成乙处植物出现明显分层现象的主要因素是光照

22.下图表示两个群落演替过程中物种数量的变化,下列叙述错误的是( )

A.甲可表示火灾后森林上进行的演替

B.甲的演替速度比乙快

C.甲中①②处的物种组成相同

D.人类的活动往往影响甲、乙群落演替的速度和方向

23.下列有关人类活动对群落演替影响的叙述,正确的是 ( )

A.人类活动对群落演替的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落演替的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

24.“远芳侵古道,晴翠接荒城”是白居易的诗《赋得古原草送别》中的一句,下列有关说法错误的是( )

A.废弃的古道和城池发生着群落的次生演替

B.废弃的古道和城池演替过程中生物的多样性增加

C.人类活动影响着群落的演替方向

D.人类活动使群落演替的速度加快

25.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏,停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是( )

演替阶段 群落类型 植物种类数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛中的动物分层现象较为简单,物种丰富度低

C.该地能恢复到第4阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物的种子等的保留有关

二、非选择题(本大题共5小题,共50分)

26.(7分)下图是一个云杉林群落被砍伐后所发生的几个变化阶段示意图,请回答下列问题。

(1)“砍伐消退”过程说明了 。

(2)从群落演替类型方面来看,“复生”过程属于 。

(3)云杉林被砍伐后发生变化的方向和速度是受许多因素影响的,其中,来自群落内部的因素有 ,来自外界环境的因素有 。(各举两例)

(4)新生的云杉林和砍伐前的云杉林不完全一样了,原因是 。

27.(14分)某地从裸岩演替到森林的过程,大致经历了下图所示几个阶段。请回答下列问题。

裸岩阶段→地衣阶段→A→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段→森林阶段

(1)图中所示过程属于 演替,其中A表示 阶段。

(2)草本植物阶段→灌木阶段,灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是 。

(3)森林阶段有些啄木鸟虽然外形相似但不是同一个物种,支持这一判断的最重要的依据是自然条件下,这些啄木鸟之间存在着 。

(4)森林阶段中植物有明显的分层现象,形成群落的 ,而森林中的动物也有类似的分层现象,原因是群落中的植物为动物创造了多种多样的 和 。

28.(6分)某自然保护区占地面积1 133 hm2(1 hm2=10 000 m2),科研人员对一块0.2 hm2样地的乔木层进行多次调查,部分种群数量变化如下表所示(单位:株)。

分层 优势种群 调查年份

1998年 2008年 2018年

顶层 锥栗 4 4 2

中间层 厚壳桂 107 30 1

下层 云南银柴 170 204 230

据表回答下列问题。

(1)云南银柴与厚壳桂之间的关系是 。

(2)不同种群的分层分布形成了群落的 结构,植物的分层现象主要与 (环境因素)有关。

(3)调查该样地锥栗的种群数量 (填“可以”或“不可以”)采用逐个计数法。

(4)据表估算该样地2008年云南银柴的种群密度为 。若用该数据代表当年自然保护区内云南银柴的种群密度,则结果不可靠。要获得可靠的结果,应该如何取样 。

29.(11分)研究者调查了大别山不同海拔的9个马尾松林群落的物种丰富度,结果如下图所示。

注:字母A~I代表群落类型,A为发育早期的群落,B、C、D、E为发育中期的群落,F、G、H、I为发育晚期的群落。

(1)大别山的全部马尾松可称为一个 。在野外调查时,很难从外部特征确定马尾松的准确年龄,通常以马尾松立木的胸径结构(种群中不同胸径大小的个体数)代替其 结构,来进一步预测种群数量的变化。

(2)在进行野外群落调查时,首先要识别组成群落的物种并列出它们的名录,这是测定物种丰富度的最简单的方法。调查发现,群落A以马尾松林的形式存在,群落的物种丰富度 (填“较高”“较低”或“不变”)。A~I群落发育阶段不同,马尾松林群落的物种丰富度呈 的变化趋势,且群落物种多样性在群落发育的 (填“早”“中”或“晚”)期最高。

(3)在群落发育晚期,由于不同植物间的 加剧,导致群落的物种丰富度降低。乔木、灌木和草本植物分别配置在群落的不同高度上,具有明显的 现象,这能提高群落 的能力。

(4)若群落A是由冰盖融化后的裸地演替而来,则此种演替属于 演替,该演替过程中生态系统所含有机物变化的情况是 。人类活动可以影响群落演替的 。

30.(12分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程如图1所示。

图1

据图回答下列问题。

(1)该火烧迹地上发生的是 演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的 。

(3)针叶林凋落物的分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植 ,以加快物质循环。

图2

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数来绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。图2是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是 。

答案解析

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.下列属于群落特征的是( )

A.出生率和死亡率

B.物种丰富度

C.年龄结构

D.性别比例

答案:B

2.群落的特征是组成群落的各个种群所不具有的。下列说法错误的是( )

A.优势种群是对群落结构和群落环境形成有明显控制作用的物种

B.种间竞争的结果表现为一方优势,一方劣势甚至被淘汰

C.群落的垂直结构有利于群落对环境资源的利用

D.群落内的生物之间有直接或间接的关系

答案:B

解析:种间竞争指的是两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。种间竞争的结果常表现为相互抑制,有时也表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至被淘汰。

3.在一个发育良好的森林里,从树冠到地面可以划分为乔木层、灌木层、草本层和地被层,同时林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别。这表明( )

A.群落有一定的垂直结构和水平结构

B.群落有一定的物种组成和数量比例

C.群落具有对其产生重大影响的优势种群

D.群落的种群间有着直接或间接的营养关系

答案:A

解析:群落的分层现象反映的是垂直方向上的结构;而林下不同生物种类的差别则反映的是水平方向上的结构。

4.某生物兴趣小组准备调查校园附近农田土壤中小动物类群的丰富度,下列相关叙述错误的是( )

A.许多土壤动物不适于用标记重捕法进行调查

B.物种丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

C.利用小动物的趋光、趋热性,可用带灯罩的热光源装置收集土壤中的小动物

D.无法知道名称的、肉眼难以识别的小动物不能忽略不计

答案:C

解析:一般来说,土壤小动物具有避光、避热性,可用带灯罩的热光源装置收集土壤中的小动物。

5.下列关于群落的垂直结构及其产生原因的叙述,正确的是 ( )

A.只有森林群落才具有垂直结构

B.群落的垂直结构不利于其对环境资源的利用

C.导致垂直结构产生的主要非生物因素是温度

D.垂直结构提高各种群密度的同时减弱了种间竞争

答案:D

解析:大多数群落具有垂直结构,例如湖泊群落,A项错误。导致垂直结构产生的主要非生物因素是光照,C项错误。垂直结构显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力,提高了各种群密度的同时减弱了种间竞争,B项错误,D项正确。

6.下表的群落中,以数字1~5代表物种,每个物种的密度不同。其中物种丰富度最大的群落是( )

群落 A B C D

物种1 30 40 0 0

物种2 20 0 0 2

物种3 0 20 35 8

物种4 3 0 21 25

物种5 0 0 5 12

答案:D

7.下图甲、乙分别表示3个共存物种的资源利用曲线,图甲和图乙中3个物种的资源利用状况不同,W表示在达到最大增长率时物种对资源的利用情况。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中3个物种的种内竞争激烈,图乙中3个物种的种间竞争激烈

B.图甲中3个物种的种间竞争激烈,图乙中3个物种的种内竞争激烈

C.如果资源有限,图甲中物种2有被排除的危险,图乙中物种3有被排除的危险

D.两图中的物种间的种间竞争激烈程度相等

答案:A

解析:题图甲中,物种1自身单独利用的资源比较多,与物种2共用资源部分比较少;同样,物种3自身单独利用的资源比较多,与物种2共用资源比较少,因此在题图甲中种间竞争比较弱,种内竞争比较激烈。题图乙中,物种1、2、3中彼此间共用资源比较多,自身单独能利用的资源比较少,因此在题图乙中种间竞争激烈,种内竞争较弱。两图中,与物种1、物种3相比,物种2自身单独能利用的资源都最少,因此若资源有限,物种2都有被排除的危险。

8.下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

A.甲装置的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤小动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

答案:C

解析:由题图可知,甲装置主要是利用土壤小动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通;乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

9.鳄鱼常爬上岸来躺着不动,并张开口让一种小鸟吃口腔内的小虫,当敌害来临时,鸟惊飞,鳄鱼逃走。下列有关上述生物之间关系的叙述,错误的是( )

A.敌害与鳄鱼之间可能属于捕食关系

B.鳄鱼与小虫之间可能属于寄生关系

C.鳄鱼与小鸟之间可能属于种间互助关系

D.小鸟与小虫属于种间竞争关系

答案:D

解析:小鸟吃鳄鱼口腔内的小虫,则小鸟与小虫属于捕食关系。

10.某小岛由海底火山喷发形成,现在岛上物种丰富,椰树成荫,景色优美,已被人们发展为旅游胜地。下列叙述正确的是( )

A.椰树苗与椰树在垂直结构上具有明显的分层现象

B.游人与岛上生物存在种间竞争、寄生和捕食的关系

C.群落生物数量是区分该岛屿群落与其他群落的重要特征

D.该岛屿形成后进行群落演替的过程中,后一阶段优势物种的兴起,会造成前一阶段优势物种的消亡

答案:B

解析:椰树苗与椰树属于种群层次,垂直分层现象是群落的特征,A项错误。群落中的物种数目即物种丰富度是区分该岛屿群落与其他群落的重要特征,C项错误。该岛屿形成后进行群落演替的过程中,后一阶段优势物种的兴起,一般不会造成前一阶段优势物种的消亡,D项错误。

11.下图为一定时间内森林生态系统中几个种群数量的变化曲线。下列分析正确的是( )

A.甲、乙、丙三个种群间的关系为种间竞争关系

B.AF段中,种群丙在A点时种内竞争最激烈

C.BC段繁殖速率受限制的原因是乙种群的数量增加,甲种群的数量减少

D.如果乙种群的数量增多,则甲和丙的种群数量都减少

答案:B

解析:甲、乙、丙三个种群间的关系为捕食关系,A项错误。AF段中,种群丙在A点时种群数量最大,种内竞争最激烈,B项正确。BC段繁殖速率受限制的原因是甲种群的数量增加,乙种群的数量减少,C项错误。如果乙种群的数量增多,则甲和丙种群的数量都增加,D项错误。

12.“一山不容二虎”“两虎相斗,必有一伤”,这两句俗语说明在群落中( )

A.同种生物的生态位基本上完全重叠,所以个体间竞争激烈

B.同种生物的生态位部分重叠,所以个体间存在种间竞争

C.不同物种间生态位可能有重叠,导致物种间存在竞争

D.不同物种间生态位可能有分化,导致物种间竞争缓和

答案:A

解析:题干中的俗语说的是同种生物间的关系,所以不能用物种间的关系进行解释,同种生物间生态位高度重叠,因争夺生存资源,会发生激烈的竞争。

13.红圆蚧是美国加州南部的一种柑橘害虫,蔷薇轮蚧小蜂能寄生在红圆蚧体内而抑制其爆发。但在引入岭南蚜小蜂的十年后,岭南蚜小蜂几乎在整个区域完全取代了蔷薇轮蚧小蜂。下列叙述错误的是( )

A.岭南蚜小蜂与蔷薇轮蚧小蜂是种间竞争关系

B.岭南蚜小蜂能够摄取红圆蚧的养分以维持生活

C.岭南蚜小蜂可以改变红圆蚧和蔷薇轮蚧小蜂相互作用的结果

D.岭南蚜小蜂的引入使该群落的物种丰富度增加

答案:D

解析:岭南蚜小蜂的引入破坏了生物多样性,使该群落的物种丰富度降低。

14.下列关于群落和群落演替的叙述,正确的是( )

A.群落的物种丰富度与群落中种群密度呈正相关

B.演替达到相对稳定后群落内的物种组成不再变化

C.群落演替是生物和环境相互作用的结果

D.群落演替总是向生物多样性增加的方向进行

答案:C

解析:物种丰富度与群落中的物种数目有关,与某个种群的种群密度无关,A项错误。演替达到相对稳定的阶段后,群落内的物种组成还会向着更适应环境的方向变化,B项错误。生物群落的演替是群落内部因素(包括种内关系、种间关系等)与外界环境因素综合作用的结果,C项正确。在环境条件适宜的情况下,群落演替才会向着生物多样性增加的方向进行,D项错误。

15.某地的阔叶红松林受破坏之后,形成一片空地,叫作“林窗”。这时候最先进入的往往是杨树、白桦等,但随着时间的推移,周围的红松会慢慢在这片区域生长、繁殖并逐渐替代杨树和白桦重新成为林地中的优势种。下列有关说法正确的是( )

A.该林地发生的演替属于初生演替

B.红松重新取代杨树和白桦说明红松在种间竞争中处于优势

C.在群落演替的初期,不存在种群间的竞争关系

D.在群落演替的过程中,群落的物种组成不会发生变化

答案:B

解析:该地阔叶红松林受破坏后,还存在一定的土壤条件,故发生的演替属于次生演替;在演替的整个过程中都存在着种群间的竞争关系,而且物种组成是在不断变化的。

16.甲地因火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,随后两地陆续出现植被。下图曲线描述了某种变化,下列相关叙述错误的是( )

A.短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂

B.图中曲线可描述乙地土壤中有机物含量的变化

C.随着时间延长,甲、乙两地的物种丰富度逐渐增大

D.随着时间延长,甲、乙两地一定都发展为森林群落

答案:D

解析:由题意可知,甲地发生的是次生演替,乙地发生的是初生演替,故短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂,A项正确。在初生演替中,有机物含量先增加,最后趋向于稳定,B项正确。随着时间延长,甲、乙两地的物种丰富度逐渐增大,C项正确。随着时间延长,甲、乙两地不一定都发展为森林群落,这取决于环境条件,D项错误。

17.下列关于群落演替的叙述,错误的是( )

A.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变

B.群落演替不受外界环境的影响

C.初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同

D.在群落演替过程中,种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定

答案:B

解析:群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,因此在演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变,A项正确。群落演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆改变,因此演替受外界环境的影响,B项错误。初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,所以初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同,C项正确。在群落演替过程中,种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定,D项正确。

18.下列相关叙述正确的是( )

A.人类活动虽然能改变群落演替的速度却不能改变群落演替的方向

B.对于趋光性的昆虫,可以用黑光灯进行灯光诱捕调查其种群密度

C.煤矿塌陷区发生的群落演替属于初生演替

D.一块玉米田中的玉米高矮不齐体现了群落的垂直结构

答案:B

解析:人类活动可以改变群落演替的速度和方向,A项错误。煤矿塌陷区发生的群落演替属于次生演替,C项错误。群落的垂直结构是指群落中各物种在垂直方向的分布情况,而一块玉米田中的玉米高矮不齐描述的是种群层次,D项错误。

19.在自然环境良好的情况下,群落演替过程中不可能发生的是( )

A.群落中物种数目不断变化

B.物种数目先上升,然后趋于稳定

C.生态系统的营养结构趋于简化

D.生态系统有机物不断增多

答案:C

解析:群落演替过程中,生态系统的营养结构趋于复杂。

20.下列对植物群落分层现象的解释,正确的是( )

A.生物圈中,分层现象仅发生在植物群落中

B.由于动物可以迁徙,动物群落没有水平结构

C.动物的分层现象决定了植物的分层现象

D.农业生产可以充分利用这一现象,合理搭配种植品种

答案:D

解析:生物圈中,大多数群落都具有明显的分层现象,植物的分层现象主要受光照的影响,动物的分层现象主要受食物条件和栖息空间的影响,A项错误。植物和动物群落都有水平结构,B项错误。植物可为动物提供食物和栖息场所,所以植物的分层现象决定了动物的分层现象,C项错误。

21.下图中甲、乙、丙分别代表山地、森林、海洋三个不同的自然区域内植物的分布状况。据此判断,下列说法错误的是( )

A.温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素

B.甲处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有水平结构

C.丙处植物的分层现象主要是光照的影响

D.造成乙处植物出现明显分层现象的主要因素是光照

答案:A

解析:甲处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这是由于地形的起伏引起不同高度的山坡上温度不同,又由于甲处的阔叶林和针叶林等生长在不同的地段,因此说明群落具有水平结构;影响森林生态系统在陆地上分布的主要因素是水,但是森林中植物的分层现象是受光照影响形成的;丙处藻类植物的分层现象也是受光照影响形成的。

22.下图表示两个群落演替过程中物种数量的变化,下列叙述错误的是( )

A.甲可表示火灾后森林上进行的演替

B.甲的演替速度比乙快

C.甲中①②处的物种组成相同

D.人类的活动往往影响甲、乙群落演替的速度和方向

答案:C

解析:由题图可知,甲群落发生的演替属于次生演替,如火灾后森林上进行的演替;乙群落发生的演替属于初生演替。次生演替的速度比初生演替快。随着演替的进行,群落的物种组成在不断发生改变,甲中①②处的物种数量相同,但物种组成不一定相同。人类的活动往往影响群落演替的速度和方向。

23.下列有关人类活动对群落演替影响的叙述,正确的是 ( )

A.人类活动对群落演替的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落演替的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

答案:C

解析:人类活动对群落演替有一定的影响,但不是超过所有自然因素的影响,A项错误。人类活动对群落的影响有很多是有益的,如封山育林、治理沙漠、管理草原,甚至可以建立人工群落,B项错误。人类可以建立人工群落,将演替的方向和速度置于人为控制下,但不能任意对生物与环境的相互关系加以控制,D项错误。

24.“远芳侵古道,晴翠接荒城”是白居易的诗《赋得古原草送别》中的一句,下列有关说法错误的是( )

A.废弃的古道和城池发生着群落的次生演替

B.废弃的古道和城池演替过程中生物的多样性增加

C.人类活动影响着群落的演替方向

D.人类活动使群落演替的速度加快

答案:D

解析:人类活动能改变群落演替的方向和速度,既可以加快演替的速度也可以减慢演替的速度。

25.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏,停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是( )

演替阶段 群落类型 植物种类数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛中的动物分层现象较为简单,物种丰富度低

C.该地能恢复到第4阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物的种子等的保留有关

答案:C

解析:该地因为过度砍伐而遭到破坏,土壤中会留下原来植物的种子和根系,所以是次生演替。草丛群落中生物种类较少,营养结构较简单,因此草丛中的动物分层现象较为简单,物种丰富度低。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,说明人类活动影响了自然演替的速度和方向。

二、非选择题(本大题共5小题,共50分)

26.(7分)下图是一个云杉林群落被砍伐后所发生的几个变化阶段示意图,请回答下列问题。

(1)“砍伐消退”过程说明了 。

(2)从群落演替类型方面来看,“复生”过程属于 。

(3)云杉林被砍伐后发生变化的方向和速度是受许多因素影响的,其中,来自群落内部的因素有 ,来自外界环境的因素有 。(各举两例)

(4)新生的云杉林和砍伐前的云杉林不完全一样了,原因是 。

答案:(1)人类活动对群落演替有一定影响

(2)次生演替

(3)种子的数量和散布、动物的活动 人类活动、气候变化

(4)演替需要的时间长,在此期间环境条件可能会发生变化,而且容易受到人类活动的影响

27.(14分)某地从裸岩演替到森林的过程,大致经历了下图所示几个阶段。请回答下列问题。

裸岩阶段→地衣阶段→A→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段→森林阶段

(1)图中所示过程属于 演替,其中A表示 阶段。

(2)草本植物阶段→灌木阶段,灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是 。

(3)森林阶段有些啄木鸟虽然外形相似但不是同一个物种,支持这一判断的最重要的依据是自然条件下,这些啄木鸟之间存在着 。

(4)森林阶段中植物有明显的分层现象,形成群落的 ,而森林中的动物也有类似的分层现象,原因是群落中的植物为动物创造了多种多样的 和 。

答案:(1)初生 苔藓

(2)灌木较为高大,能获得更多的阳光

(3)生殖隔离

(4)垂直结构(空间结构) 栖息空间 食物条件(顺序可颠倒)

28.(6分)某自然保护区占地面积1 133 hm2(1 hm2=10 000 m2),科研人员对一块0.2 hm2样地的乔木层进行多次调查,部分种群数量变化如下表所示(单位:株)。

分层 优势种群 调查年份

1998年 2008年 2018年

顶层 锥栗 4 4 2

中间层 厚壳桂 107 30 1

下层 云南银柴 170 204 230

据表回答下列问题。

(1)云南银柴与厚壳桂之间的关系是 。

(2)不同种群的分层分布形成了群落的 结构,植物的分层现象主要与 (环境因素)有关。

(3)调查该样地锥栗的种群数量 (填“可以”或“不可以”)采用逐个计数法。

(4)据表估算该样地2008年云南银柴的种群密度为 。若用该数据代表当年自然保护区内云南银柴的种群密度,则结果不可靠。要获得可靠的结果,应该如何取样 。

答案:(1)种间竞争 (2)垂直 光照 (3)可以 (4)1 020株/hm2 随机选取若干个样方进行调查

解析:(1)云南银柴和厚壳桂都是植物,具有种间竞争关系,主要竞争阳光、水、无机盐等资源。(2)不同种群的分层分布形成了群落的垂直结构,植物的垂直分层现象主要与光照有关。(3)因为锥栗数量较少,个体大,所以可以用逐个计数法调查其种群数量。(4)表中的数据是0.2hm2样地中的数量,种群密度是单位面积或体积内的个体数,所以2008年云南银柴的种群密度约为204/0.2=1020(株/hm2)。要使计算出的种群密度可靠,应随机选取若干样方调查,然后取其平均值。

29.(11分)研究者调查了大别山不同海拔的9个马尾松林群落的物种丰富度,结果如下图所示。

注:字母A~I代表群落类型,A为发育早期的群落,B、C、D、E为发育中期的群落,F、G、H、I为发育晚期的群落。

(1)大别山的全部马尾松可称为一个 。在野外调查时,很难从外部特征确定马尾松的准确年龄,通常以马尾松立木的胸径结构(种群中不同胸径大小的个体数)代替其 结构,来进一步预测种群数量的变化。

(2)在进行野外群落调查时,首先要识别组成群落的物种并列出它们的名录,这是测定物种丰富度的最简单的方法。调查发现,群落A以马尾松林的形式存在,群落的物种丰富度 (填“较高”“较低”或“不变”)。A~I群落发育阶段不同,马尾松林群落的物种丰富度呈 的变化趋势,且群落物种多样性在群落发育的 (填“早”“中”或“晚”)期最高。

(3)在群落发育晚期,由于不同植物间的 加剧,导致群落的物种丰富度降低。乔木、灌木和草本植物分别配置在群落的不同高度上,具有明显的 现象,这能提高群落 的能力。

(4)若群落A是由冰盖融化后的裸地演替而来,则此种演替属于 演替,该演替过程中生态系统所含有机物变化的情况是 。人类活动可以影响群落演替的 。

答案:(1)种群 年龄 (2)较低 先增加后减少 中 (3)种间竞争 分层 利用阳光、空间等环境资源 (4)初生 先增加后保持稳定 方向和速度

解析:(1)大别山的全部马尾松属于空间范围内的同种生物,属于一个种群;种群的特征中,年龄结构可以预测种群数量的变化趋势。(2)群落A以马尾松林的形式存在,由题图可知,此阶段群落的物种数较少,群落的物种丰富度较低;图中A~I群落发育阶段,马尾松林群落的物种丰富度呈现先增加后减少的趋势,且群落物种多样性在群落发育的中期最高。(3)群落发育晚期,不同植物间的种间竞争加剧,使某些物种消失,最终导致群落的物种丰富度降低。乔木、灌木和草本植物分别配置在群落的不同高度上,具有明显的分层现象,这能提高群落利用阳光、空间等环境资源的能力。(4)冰盖融化后的裸地从来没有被植被覆盖过,所以其演替属于初生演替;自然条件下的群落演替过程是群落趋于相对稳定的过程,其有机物含量也逐渐增多并最终趋于相对稳定。人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

30.(12分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程如图1所示。

图1

据图回答下列问题。

(1)该火烧迹地上发生的是 演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的 。

(3)针叶林凋落物的分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植 ,以加快物质循环。

图2

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数来绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。图2是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是 。

答案:(1)次生 垂直

(2)下降后保持相对稳定 光照逐渐减少

(3)阔叶树

(4)S3

解析:(1)由题图1信息可知,火灾后群落中迅速出现了多种草本植物和灌木,这说明大火后保留有原有土壤条件,甚至还可能保留了植物的种子或其他繁殖体,所以该火烧迹地上发生的是次生演替。群落中植物的垂直结构有利于群落对光的充分利用。

(2)由题图1可知,火烧15年后草本和灌木的丰富度下降,到40年后基本保持相对稳定,主要原因是草本和灌木在与乔木的竞争中得到的光照逐渐减少。

(3)火烧后若补栽乔木树种,最好种植阔叶树,因为针叶树的凋落物不易被分解,物质循环速度慢,而由题可知,乔木中除了针叶树就是阔叶树,因此应该种植的是阔叶树。

(4)由题图1可知,该林区物种数为草本>灌木>乔木,因此,坐标曲线中最下面的曲线为乔木对应的曲线,从该曲线可以看出,当样方面积为S3时,乔木的物种数就达到最大,所以调查乔木应选取的最小样方面积为S3。

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.下列属于群落特征的是( )

A.出生率和死亡率

B.物种丰富度

C.年龄结构

D.性别比例

2.群落的特征是组成群落的各个种群所不具有的。下列说法错误的是( )

A.优势种群是对群落结构和群落环境形成有明显控制作用的物种

B.种间竞争的结果表现为一方优势,一方劣势甚至被淘汰

C.群落的垂直结构有利于群落对环境资源的利用

D.群落内的生物之间有直接或间接的关系

3.在一个发育良好的森林里,从树冠到地面可以划分为乔木层、灌木层、草本层和地被层,同时林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别。这表明( )

A.群落有一定的垂直结构和水平结构

B.群落有一定的物种组成和数量比例

C.群落具有对其产生重大影响的优势种群

D.群落的种群间有着直接或间接的营养关系

4.某生物兴趣小组准备调查校园附近农田土壤中小动物类群的丰富度,下列相关叙述错误的是( )

A.许多土壤动物不适于用标记重捕法进行调查

B.物种丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

C.利用小动物的趋光、趋热性,可用带灯罩的热光源装置收集土壤中的小动物

D.无法知道名称的、肉眼难以识别的小动物不能忽略不计

5.下列关于群落的垂直结构及其产生原因的叙述,正确的是 ( )

A.只有森林群落才具有垂直结构

B.群落的垂直结构不利于其对环境资源的利用

C.导致垂直结构产生的主要非生物因素是温度

D.垂直结构提高各种群密度的同时减弱了种间竞争

6.下表的群落中,以数字1~5代表物种,每个物种的密度不同。其中物种丰富度最大的群落是( )

群落 A B C D

物种1 30 40 0 0

物种2 20 0 0 2

物种3 0 20 35 8

物种4 3 0 21 25

物种5 0 0 5 12

7.下图甲、乙分别表示3个共存物种的资源利用曲线,图甲和图乙中3个物种的资源利用状况不同,W表示在达到最大增长率时物种对资源的利用情况。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中3个物种的种内竞争激烈,图乙中3个物种的种间竞争激烈

B.图甲中3个物种的种间竞争激烈,图乙中3个物种的种内竞争激烈

C.如果资源有限,图甲中物种2有被排除的危险,图乙中物种3有被排除的危险

D.两图中的物种间的种间竞争激烈程度相等

8.下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

A.甲装置的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤小动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

9.鳄鱼常爬上岸来躺着不动,并张开口让一种小鸟吃口腔内的小虫,当敌害来临时,鸟惊飞,鳄鱼逃走。下列有关上述生物之间关系的叙述,错误的是( )

A.敌害与鳄鱼之间可能属于捕食关系

B.鳄鱼与小虫之间可能属于寄生关系

C.鳄鱼与小鸟之间可能属于种间互助关系

D.小鸟与小虫属于种间竞争关系

10.某小岛由海底火山喷发形成,现在岛上物种丰富,椰树成荫,景色优美,已被人们发展为旅游胜地。下列叙述正确的是( )

A.椰树苗与椰树在垂直结构上具有明显的分层现象

B.游人与岛上生物存在种间竞争、寄生和捕食的关系

C.群落生物数量是区分该岛屿群落与其他群落的重要特征

D.该岛屿形成后进行群落演替的过程中,后一阶段优势物种的兴起,会造成前一阶段优势物种的消亡

11.下图为一定时间内森林生态系统中几个种群数量的变化曲线。下列分析正确的是( )

A.甲、乙、丙三个种群间的关系为种间竞争关系

B.AF段中,种群丙在A点时种内竞争最激烈

C.BC段繁殖速率受限制的原因是乙种群的数量增加,甲种群的数量减少

D.如果乙种群的数量增多,则甲和丙的种群数量都减少

12.“一山不容二虎”“两虎相斗,必有一伤”,这两句俗语说明在群落中( )

A.同种生物的生态位基本上完全重叠,所以个体间竞争激烈

B.同种生物的生态位部分重叠,所以个体间存在种间竞争

C.不同物种间生态位可能有重叠,导致物种间存在竞争

D.不同物种间生态位可能有分化,导致物种间竞争缓和

13.红圆蚧是美国加州南部的一种柑橘害虫,蔷薇轮蚧小蜂能寄生在红圆蚧体内而抑制其爆发。但在引入岭南蚜小蜂的十年后,岭南蚜小蜂几乎在整个区域完全取代了蔷薇轮蚧小蜂。下列叙述错误的是( )

A.岭南蚜小蜂与蔷薇轮蚧小蜂是种间竞争关系

B.岭南蚜小蜂能够摄取红圆蚧的养分以维持生活

C.岭南蚜小蜂可以改变红圆蚧和蔷薇轮蚧小蜂相互作用的结果

D.岭南蚜小蜂的引入使该群落的物种丰富度增加

14.下列关于群落和群落演替的叙述,正确的是( )

A.群落的物种丰富度与群落中种群密度呈正相关

B.演替达到相对稳定后群落内的物种组成不再变化

C.群落演替是生物和环境相互作用的结果

D.群落演替总是向生物多样性增加的方向进行

15.某地的阔叶红松林受破坏之后,形成一片空地,叫作“林窗”。这时候最先进入的往往是杨树、白桦等,但随着时间的推移,周围的红松会慢慢在这片区域生长、繁殖并逐渐替代杨树和白桦重新成为林地中的优势种。下列有关说法正确的是( )

A.该林地发生的演替属于初生演替

B.红松重新取代杨树和白桦说明红松在种间竞争中处于优势

C.在群落演替的初期,不存在种群间的竞争关系

D.在群落演替的过程中,群落的物种组成不会发生变化

16.甲地因火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,随后两地陆续出现植被。下图曲线描述了某种变化,下列相关叙述错误的是( )

A.短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂

B.图中曲线可描述乙地土壤中有机物含量的变化

C.随着时间延长,甲、乙两地的物种丰富度逐渐增大

D.随着时间延长,甲、乙两地一定都发展为森林群落

17.下列关于群落演替的叙述,错误的是( )

A.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变

B.群落演替不受外界环境的影响

C.初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同

D.在群落演替过程中,种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定

18.下列相关叙述正确的是( )

A.人类活动虽然能改变群落演替的速度却不能改变群落演替的方向

B.对于趋光性的昆虫,可以用黑光灯进行灯光诱捕调查其种群密度

C.煤矿塌陷区发生的群落演替属于初生演替

D.一块玉米田中的玉米高矮不齐体现了群落的垂直结构

19.在自然环境良好的情况下,群落演替过程中不可能发生的是( )

A.群落中物种数目不断变化

B.物种数目先上升,然后趋于稳定

C.生态系统的营养结构趋于简化

D.生态系统有机物不断增多

20.下列对植物群落分层现象的解释,正确的是( )

A.生物圈中,分层现象仅发生在植物群落中

B.由于动物可以迁徙,动物群落没有水平结构

C.动物的分层现象决定了植物的分层现象

D.农业生产可以充分利用这一现象,合理搭配种植品种

21.下图中甲、乙、丙分别代表山地、森林、海洋三个不同的自然区域内植物的分布状况。据此判断,下列说法错误的是( )

A.温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素

B.甲处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有水平结构

C.丙处植物的分层现象主要是光照的影响

D.造成乙处植物出现明显分层现象的主要因素是光照

22.下图表示两个群落演替过程中物种数量的变化,下列叙述错误的是( )

A.甲可表示火灾后森林上进行的演替

B.甲的演替速度比乙快

C.甲中①②处的物种组成相同

D.人类的活动往往影响甲、乙群落演替的速度和方向

23.下列有关人类活动对群落演替影响的叙述,正确的是 ( )

A.人类活动对群落演替的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落演替的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

24.“远芳侵古道,晴翠接荒城”是白居易的诗《赋得古原草送别》中的一句,下列有关说法错误的是( )

A.废弃的古道和城池发生着群落的次生演替

B.废弃的古道和城池演替过程中生物的多样性增加

C.人类活动影响着群落的演替方向

D.人类活动使群落演替的速度加快

25.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏,停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是( )

演替阶段 群落类型 植物种类数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛中的动物分层现象较为简单,物种丰富度低

C.该地能恢复到第4阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物的种子等的保留有关

二、非选择题(本大题共5小题,共50分)

26.(7分)下图是一个云杉林群落被砍伐后所发生的几个变化阶段示意图,请回答下列问题。

(1)“砍伐消退”过程说明了 。

(2)从群落演替类型方面来看,“复生”过程属于 。

(3)云杉林被砍伐后发生变化的方向和速度是受许多因素影响的,其中,来自群落内部的因素有 ,来自外界环境的因素有 。(各举两例)

(4)新生的云杉林和砍伐前的云杉林不完全一样了,原因是 。

27.(14分)某地从裸岩演替到森林的过程,大致经历了下图所示几个阶段。请回答下列问题。

裸岩阶段→地衣阶段→A→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段→森林阶段

(1)图中所示过程属于 演替,其中A表示 阶段。

(2)草本植物阶段→灌木阶段,灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是 。

(3)森林阶段有些啄木鸟虽然外形相似但不是同一个物种,支持这一判断的最重要的依据是自然条件下,这些啄木鸟之间存在着 。

(4)森林阶段中植物有明显的分层现象,形成群落的 ,而森林中的动物也有类似的分层现象,原因是群落中的植物为动物创造了多种多样的 和 。

28.(6分)某自然保护区占地面积1 133 hm2(1 hm2=10 000 m2),科研人员对一块0.2 hm2样地的乔木层进行多次调查,部分种群数量变化如下表所示(单位:株)。

分层 优势种群 调查年份

1998年 2008年 2018年

顶层 锥栗 4 4 2

中间层 厚壳桂 107 30 1

下层 云南银柴 170 204 230

据表回答下列问题。

(1)云南银柴与厚壳桂之间的关系是 。

(2)不同种群的分层分布形成了群落的 结构,植物的分层现象主要与 (环境因素)有关。

(3)调查该样地锥栗的种群数量 (填“可以”或“不可以”)采用逐个计数法。

(4)据表估算该样地2008年云南银柴的种群密度为 。若用该数据代表当年自然保护区内云南银柴的种群密度,则结果不可靠。要获得可靠的结果,应该如何取样 。

29.(11分)研究者调查了大别山不同海拔的9个马尾松林群落的物种丰富度,结果如下图所示。

注:字母A~I代表群落类型,A为发育早期的群落,B、C、D、E为发育中期的群落,F、G、H、I为发育晚期的群落。

(1)大别山的全部马尾松可称为一个 。在野外调查时,很难从外部特征确定马尾松的准确年龄,通常以马尾松立木的胸径结构(种群中不同胸径大小的个体数)代替其 结构,来进一步预测种群数量的变化。

(2)在进行野外群落调查时,首先要识别组成群落的物种并列出它们的名录,这是测定物种丰富度的最简单的方法。调查发现,群落A以马尾松林的形式存在,群落的物种丰富度 (填“较高”“较低”或“不变”)。A~I群落发育阶段不同,马尾松林群落的物种丰富度呈 的变化趋势,且群落物种多样性在群落发育的 (填“早”“中”或“晚”)期最高。

(3)在群落发育晚期,由于不同植物间的 加剧,导致群落的物种丰富度降低。乔木、灌木和草本植物分别配置在群落的不同高度上,具有明显的 现象,这能提高群落 的能力。

(4)若群落A是由冰盖融化后的裸地演替而来,则此种演替属于 演替,该演替过程中生态系统所含有机物变化的情况是 。人类活动可以影响群落演替的 。

30.(12分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程如图1所示。

图1

据图回答下列问题。

(1)该火烧迹地上发生的是 演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的 。

(3)针叶林凋落物的分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植 ,以加快物质循环。

图2

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数来绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。图2是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是 。

答案解析

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.下列属于群落特征的是( )

A.出生率和死亡率

B.物种丰富度

C.年龄结构

D.性别比例

答案:B

2.群落的特征是组成群落的各个种群所不具有的。下列说法错误的是( )

A.优势种群是对群落结构和群落环境形成有明显控制作用的物种

B.种间竞争的结果表现为一方优势,一方劣势甚至被淘汰

C.群落的垂直结构有利于群落对环境资源的利用

D.群落内的生物之间有直接或间接的关系

答案:B

解析:种间竞争指的是两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。种间竞争的结果常表现为相互抑制,有时也表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至被淘汰。

3.在一个发育良好的森林里,从树冠到地面可以划分为乔木层、灌木层、草本层和地被层,同时林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别。这表明( )

A.群落有一定的垂直结构和水平结构

B.群落有一定的物种组成和数量比例

C.群落具有对其产生重大影响的优势种群

D.群落的种群间有着直接或间接的营养关系

答案:A

解析:群落的分层现象反映的是垂直方向上的结构;而林下不同生物种类的差别则反映的是水平方向上的结构。

4.某生物兴趣小组准备调查校园附近农田土壤中小动物类群的丰富度,下列相关叙述错误的是( )

A.许多土壤动物不适于用标记重捕法进行调查

B.物种丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

C.利用小动物的趋光、趋热性,可用带灯罩的热光源装置收集土壤中的小动物

D.无法知道名称的、肉眼难以识别的小动物不能忽略不计

答案:C

解析:一般来说,土壤小动物具有避光、避热性,可用带灯罩的热光源装置收集土壤中的小动物。

5.下列关于群落的垂直结构及其产生原因的叙述,正确的是 ( )

A.只有森林群落才具有垂直结构

B.群落的垂直结构不利于其对环境资源的利用

C.导致垂直结构产生的主要非生物因素是温度

D.垂直结构提高各种群密度的同时减弱了种间竞争

答案:D

解析:大多数群落具有垂直结构,例如湖泊群落,A项错误。导致垂直结构产生的主要非生物因素是光照,C项错误。垂直结构显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力,提高了各种群密度的同时减弱了种间竞争,B项错误,D项正确。

6.下表的群落中,以数字1~5代表物种,每个物种的密度不同。其中物种丰富度最大的群落是( )

群落 A B C D

物种1 30 40 0 0

物种2 20 0 0 2

物种3 0 20 35 8

物种4 3 0 21 25

物种5 0 0 5 12

答案:D

7.下图甲、乙分别表示3个共存物种的资源利用曲线,图甲和图乙中3个物种的资源利用状况不同,W表示在达到最大增长率时物种对资源的利用情况。下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中3个物种的种内竞争激烈,图乙中3个物种的种间竞争激烈

B.图甲中3个物种的种间竞争激烈,图乙中3个物种的种内竞争激烈

C.如果资源有限,图甲中物种2有被排除的危险,图乙中物种3有被排除的危险

D.两图中的物种间的种间竞争激烈程度相等

答案:A

解析:题图甲中,物种1自身单独利用的资源比较多,与物种2共用资源部分比较少;同样,物种3自身单独利用的资源比较多,与物种2共用资源比较少,因此在题图甲中种间竞争比较弱,种内竞争比较激烈。题图乙中,物种1、2、3中彼此间共用资源比较多,自身单独能利用的资源比较少,因此在题图乙中种间竞争激烈,种内竞争较弱。两图中,与物种1、物种3相比,物种2自身单独能利用的资源都最少,因此若资源有限,物种2都有被排除的危险。

8.下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

A.甲装置的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤小动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

答案:C

解析:由题图可知,甲装置主要是利用土壤小动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通;乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤小动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

9.鳄鱼常爬上岸来躺着不动,并张开口让一种小鸟吃口腔内的小虫,当敌害来临时,鸟惊飞,鳄鱼逃走。下列有关上述生物之间关系的叙述,错误的是( )

A.敌害与鳄鱼之间可能属于捕食关系

B.鳄鱼与小虫之间可能属于寄生关系

C.鳄鱼与小鸟之间可能属于种间互助关系

D.小鸟与小虫属于种间竞争关系

答案:D

解析:小鸟吃鳄鱼口腔内的小虫,则小鸟与小虫属于捕食关系。

10.某小岛由海底火山喷发形成,现在岛上物种丰富,椰树成荫,景色优美,已被人们发展为旅游胜地。下列叙述正确的是( )

A.椰树苗与椰树在垂直结构上具有明显的分层现象

B.游人与岛上生物存在种间竞争、寄生和捕食的关系

C.群落生物数量是区分该岛屿群落与其他群落的重要特征

D.该岛屿形成后进行群落演替的过程中,后一阶段优势物种的兴起,会造成前一阶段优势物种的消亡

答案:B

解析:椰树苗与椰树属于种群层次,垂直分层现象是群落的特征,A项错误。群落中的物种数目即物种丰富度是区分该岛屿群落与其他群落的重要特征,C项错误。该岛屿形成后进行群落演替的过程中,后一阶段优势物种的兴起,一般不会造成前一阶段优势物种的消亡,D项错误。

11.下图为一定时间内森林生态系统中几个种群数量的变化曲线。下列分析正确的是( )

A.甲、乙、丙三个种群间的关系为种间竞争关系

B.AF段中,种群丙在A点时种内竞争最激烈

C.BC段繁殖速率受限制的原因是乙种群的数量增加,甲种群的数量减少

D.如果乙种群的数量增多,则甲和丙的种群数量都减少

答案:B

解析:甲、乙、丙三个种群间的关系为捕食关系,A项错误。AF段中,种群丙在A点时种群数量最大,种内竞争最激烈,B项正确。BC段繁殖速率受限制的原因是甲种群的数量增加,乙种群的数量减少,C项错误。如果乙种群的数量增多,则甲和丙种群的数量都增加,D项错误。

12.“一山不容二虎”“两虎相斗,必有一伤”,这两句俗语说明在群落中( )

A.同种生物的生态位基本上完全重叠,所以个体间竞争激烈

B.同种生物的生态位部分重叠,所以个体间存在种间竞争

C.不同物种间生态位可能有重叠,导致物种间存在竞争

D.不同物种间生态位可能有分化,导致物种间竞争缓和

答案:A

解析:题干中的俗语说的是同种生物间的关系,所以不能用物种间的关系进行解释,同种生物间生态位高度重叠,因争夺生存资源,会发生激烈的竞争。

13.红圆蚧是美国加州南部的一种柑橘害虫,蔷薇轮蚧小蜂能寄生在红圆蚧体内而抑制其爆发。但在引入岭南蚜小蜂的十年后,岭南蚜小蜂几乎在整个区域完全取代了蔷薇轮蚧小蜂。下列叙述错误的是( )

A.岭南蚜小蜂与蔷薇轮蚧小蜂是种间竞争关系

B.岭南蚜小蜂能够摄取红圆蚧的养分以维持生活

C.岭南蚜小蜂可以改变红圆蚧和蔷薇轮蚧小蜂相互作用的结果

D.岭南蚜小蜂的引入使该群落的物种丰富度增加

答案:D

解析:岭南蚜小蜂的引入破坏了生物多样性,使该群落的物种丰富度降低。

14.下列关于群落和群落演替的叙述,正确的是( )

A.群落的物种丰富度与群落中种群密度呈正相关

B.演替达到相对稳定后群落内的物种组成不再变化

C.群落演替是生物和环境相互作用的结果

D.群落演替总是向生物多样性增加的方向进行

答案:C

解析:物种丰富度与群落中的物种数目有关,与某个种群的种群密度无关,A项错误。演替达到相对稳定的阶段后,群落内的物种组成还会向着更适应环境的方向变化,B项错误。生物群落的演替是群落内部因素(包括种内关系、种间关系等)与外界环境因素综合作用的结果,C项正确。在环境条件适宜的情况下,群落演替才会向着生物多样性增加的方向进行,D项错误。

15.某地的阔叶红松林受破坏之后,形成一片空地,叫作“林窗”。这时候最先进入的往往是杨树、白桦等,但随着时间的推移,周围的红松会慢慢在这片区域生长、繁殖并逐渐替代杨树和白桦重新成为林地中的优势种。下列有关说法正确的是( )

A.该林地发生的演替属于初生演替

B.红松重新取代杨树和白桦说明红松在种间竞争中处于优势

C.在群落演替的初期,不存在种群间的竞争关系

D.在群落演替的过程中,群落的物种组成不会发生变化

答案:B

解析:该地阔叶红松林受破坏后,还存在一定的土壤条件,故发生的演替属于次生演替;在演替的整个过程中都存在着种群间的竞争关系,而且物种组成是在不断变化的。

16.甲地因火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,随后两地陆续出现植被。下图曲线描述了某种变化,下列相关叙述错误的是( )

A.短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂

B.图中曲线可描述乙地土壤中有机物含量的变化

C.随着时间延长,甲、乙两地的物种丰富度逐渐增大

D.随着时间延长,甲、乙两地一定都发展为森林群落

答案:D

解析:由题意可知,甲地发生的是次生演替,乙地发生的是初生演替,故短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂,A项正确。在初生演替中,有机物含量先增加,最后趋向于稳定,B项正确。随着时间延长,甲、乙两地的物种丰富度逐渐增大,C项正确。随着时间延长,甲、乙两地不一定都发展为森林群落,这取决于环境条件,D项错误。

17.下列关于群落演替的叙述,错误的是( )

A.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变

B.群落演替不受外界环境的影响

C.初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同

D.在群落演替过程中,种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定

答案:B

解析:群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,因此在演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变,A项正确。群落演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆改变,因此演替受外界环境的影响,B项错误。初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,所以初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同,C项正确。在群落演替过程中,种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定,D项正确。

18.下列相关叙述正确的是( )

A.人类活动虽然能改变群落演替的速度却不能改变群落演替的方向

B.对于趋光性的昆虫,可以用黑光灯进行灯光诱捕调查其种群密度

C.煤矿塌陷区发生的群落演替属于初生演替

D.一块玉米田中的玉米高矮不齐体现了群落的垂直结构

答案:B

解析:人类活动可以改变群落演替的速度和方向,A项错误。煤矿塌陷区发生的群落演替属于次生演替,C项错误。群落的垂直结构是指群落中各物种在垂直方向的分布情况,而一块玉米田中的玉米高矮不齐描述的是种群层次,D项错误。

19.在自然环境良好的情况下,群落演替过程中不可能发生的是( )

A.群落中物种数目不断变化

B.物种数目先上升,然后趋于稳定

C.生态系统的营养结构趋于简化

D.生态系统有机物不断增多

答案:C

解析:群落演替过程中,生态系统的营养结构趋于复杂。

20.下列对植物群落分层现象的解释,正确的是( )

A.生物圈中,分层现象仅发生在植物群落中

B.由于动物可以迁徙,动物群落没有水平结构

C.动物的分层现象决定了植物的分层现象

D.农业生产可以充分利用这一现象,合理搭配种植品种

答案:D

解析:生物圈中,大多数群落都具有明显的分层现象,植物的分层现象主要受光照的影响,动物的分层现象主要受食物条件和栖息空间的影响,A项错误。植物和动物群落都有水平结构,B项错误。植物可为动物提供食物和栖息场所,所以植物的分层现象决定了动物的分层现象,C项错误。

21.下图中甲、乙、丙分别代表山地、森林、海洋三个不同的自然区域内植物的分布状况。据此判断,下列说法错误的是( )

A.温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素

B.甲处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有水平结构

C.丙处植物的分层现象主要是光照的影响

D.造成乙处植物出现明显分层现象的主要因素是光照

答案:A

解析:甲处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这是由于地形的起伏引起不同高度的山坡上温度不同,又由于甲处的阔叶林和针叶林等生长在不同的地段,因此说明群落具有水平结构;影响森林生态系统在陆地上分布的主要因素是水,但是森林中植物的分层现象是受光照影响形成的;丙处藻类植物的分层现象也是受光照影响形成的。

22.下图表示两个群落演替过程中物种数量的变化,下列叙述错误的是( )

A.甲可表示火灾后森林上进行的演替

B.甲的演替速度比乙快

C.甲中①②处的物种组成相同

D.人类的活动往往影响甲、乙群落演替的速度和方向

答案:C

解析:由题图可知,甲群落发生的演替属于次生演替,如火灾后森林上进行的演替;乙群落发生的演替属于初生演替。次生演替的速度比初生演替快。随着演替的进行,群落的物种组成在不断发生改变,甲中①②处的物种数量相同,但物种组成不一定相同。人类的活动往往影响群落演替的速度和方向。

23.下列有关人类活动对群落演替影响的叙述,正确的是 ( )

A.人类活动对群落演替的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落演替的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

答案:C

解析:人类活动对群落演替有一定的影响,但不是超过所有自然因素的影响,A项错误。人类活动对群落的影响有很多是有益的,如封山育林、治理沙漠、管理草原,甚至可以建立人工群落,B项错误。人类可以建立人工群落,将演替的方向和速度置于人为控制下,但不能任意对生物与环境的相互关系加以控制,D项错误。

24.“远芳侵古道,晴翠接荒城”是白居易的诗《赋得古原草送别》中的一句,下列有关说法错误的是( )

A.废弃的古道和城池发生着群落的次生演替

B.废弃的古道和城池演替过程中生物的多样性增加

C.人类活动影响着群落的演替方向

D.人类活动使群落演替的速度加快

答案:D

解析:人类活动能改变群落演替的方向和速度,既可以加快演替的速度也可以减慢演替的速度。

25.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏,停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是( )

演替阶段 群落类型 植物种类数/种

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为次生演替

B.与针叶林相比,草丛中的动物分层现象较为简单,物种丰富度低

C.该地能恢复到第4阶段说明人类活动未影响自然演替的速度和方向

D.常绿阔叶林得以恢复的原因与土壤条件、植物的种子等的保留有关

答案:C

解析:该地因为过度砍伐而遭到破坏,土壤中会留下原来植物的种子和根系,所以是次生演替。草丛群落中生物种类较少,营养结构较简单,因此草丛中的动物分层现象较为简单,物种丰富度低。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复,说明人类活动影响了自然演替的速度和方向。

二、非选择题(本大题共5小题,共50分)

26.(7分)下图是一个云杉林群落被砍伐后所发生的几个变化阶段示意图,请回答下列问题。

(1)“砍伐消退”过程说明了 。

(2)从群落演替类型方面来看,“复生”过程属于 。

(3)云杉林被砍伐后发生变化的方向和速度是受许多因素影响的,其中,来自群落内部的因素有 ,来自外界环境的因素有 。(各举两例)

(4)新生的云杉林和砍伐前的云杉林不完全一样了,原因是 。

答案:(1)人类活动对群落演替有一定影响

(2)次生演替

(3)种子的数量和散布、动物的活动 人类活动、气候变化

(4)演替需要的时间长,在此期间环境条件可能会发生变化,而且容易受到人类活动的影响

27.(14分)某地从裸岩演替到森林的过程,大致经历了下图所示几个阶段。请回答下列问题。

裸岩阶段→地衣阶段→A→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段→森林阶段

(1)图中所示过程属于 演替,其中A表示 阶段。

(2)草本植物阶段→灌木阶段,灌木逐渐取代了草本植物,其主要原因是 。

(3)森林阶段有些啄木鸟虽然外形相似但不是同一个物种,支持这一判断的最重要的依据是自然条件下,这些啄木鸟之间存在着 。

(4)森林阶段中植物有明显的分层现象,形成群落的 ,而森林中的动物也有类似的分层现象,原因是群落中的植物为动物创造了多种多样的 和 。

答案:(1)初生 苔藓

(2)灌木较为高大,能获得更多的阳光

(3)生殖隔离

(4)垂直结构(空间结构) 栖息空间 食物条件(顺序可颠倒)

28.(6分)某自然保护区占地面积1 133 hm2(1 hm2=10 000 m2),科研人员对一块0.2 hm2样地的乔木层进行多次调查,部分种群数量变化如下表所示(单位:株)。

分层 优势种群 调查年份

1998年 2008年 2018年

顶层 锥栗 4 4 2

中间层 厚壳桂 107 30 1

下层 云南银柴 170 204 230

据表回答下列问题。

(1)云南银柴与厚壳桂之间的关系是 。

(2)不同种群的分层分布形成了群落的 结构,植物的分层现象主要与 (环境因素)有关。

(3)调查该样地锥栗的种群数量 (填“可以”或“不可以”)采用逐个计数法。

(4)据表估算该样地2008年云南银柴的种群密度为 。若用该数据代表当年自然保护区内云南银柴的种群密度,则结果不可靠。要获得可靠的结果,应该如何取样 。

答案:(1)种间竞争 (2)垂直 光照 (3)可以 (4)1 020株/hm2 随机选取若干个样方进行调查

解析:(1)云南银柴和厚壳桂都是植物,具有种间竞争关系,主要竞争阳光、水、无机盐等资源。(2)不同种群的分层分布形成了群落的垂直结构,植物的垂直分层现象主要与光照有关。(3)因为锥栗数量较少,个体大,所以可以用逐个计数法调查其种群数量。(4)表中的数据是0.2hm2样地中的数量,种群密度是单位面积或体积内的个体数,所以2008年云南银柴的种群密度约为204/0.2=1020(株/hm2)。要使计算出的种群密度可靠,应随机选取若干样方调查,然后取其平均值。

29.(11分)研究者调查了大别山不同海拔的9个马尾松林群落的物种丰富度,结果如下图所示。

注:字母A~I代表群落类型,A为发育早期的群落,B、C、D、E为发育中期的群落,F、G、H、I为发育晚期的群落。

(1)大别山的全部马尾松可称为一个 。在野外调查时,很难从外部特征确定马尾松的准确年龄,通常以马尾松立木的胸径结构(种群中不同胸径大小的个体数)代替其 结构,来进一步预测种群数量的变化。

(2)在进行野外群落调查时,首先要识别组成群落的物种并列出它们的名录,这是测定物种丰富度的最简单的方法。调查发现,群落A以马尾松林的形式存在,群落的物种丰富度 (填“较高”“较低”或“不变”)。A~I群落发育阶段不同,马尾松林群落的物种丰富度呈 的变化趋势,且群落物种多样性在群落发育的 (填“早”“中”或“晚”)期最高。

(3)在群落发育晚期,由于不同植物间的 加剧,导致群落的物种丰富度降低。乔木、灌木和草本植物分别配置在群落的不同高度上,具有明显的 现象,这能提高群落 的能力。

(4)若群落A是由冰盖融化后的裸地演替而来,则此种演替属于 演替,该演替过程中生态系统所含有机物变化的情况是 。人类活动可以影响群落演替的 。

答案:(1)种群 年龄 (2)较低 先增加后减少 中 (3)种间竞争 分层 利用阳光、空间等环境资源 (4)初生 先增加后保持稳定 方向和速度

解析:(1)大别山的全部马尾松属于空间范围内的同种生物,属于一个种群;种群的特征中,年龄结构可以预测种群数量的变化趋势。(2)群落A以马尾松林的形式存在,由题图可知,此阶段群落的物种数较少,群落的物种丰富度较低;图中A~I群落发育阶段,马尾松林群落的物种丰富度呈现先增加后减少的趋势,且群落物种多样性在群落发育的中期最高。(3)群落发育晚期,不同植物间的种间竞争加剧,使某些物种消失,最终导致群落的物种丰富度降低。乔木、灌木和草本植物分别配置在群落的不同高度上,具有明显的分层现象,这能提高群落利用阳光、空间等环境资源的能力。(4)冰盖融化后的裸地从来没有被植被覆盖过,所以其演替属于初生演替;自然条件下的群落演替过程是群落趋于相对稳定的过程,其有机物含量也逐渐增多并最终趋于相对稳定。人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

30.(12分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程如图1所示。

图1

据图回答下列问题。

(1)该火烧迹地上发生的是 演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的 。

(3)针叶林凋落物的分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植 ,以加快物质循环。

图2

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数来绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。图2是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是 。

答案:(1)次生 垂直

(2)下降后保持相对稳定 光照逐渐减少

(3)阔叶树

(4)S3

解析:(1)由题图1信息可知,火灾后群落中迅速出现了多种草本植物和灌木,这说明大火后保留有原有土壤条件,甚至还可能保留了植物的种子或其他繁殖体,所以该火烧迹地上发生的是次生演替。群落中植物的垂直结构有利于群落对光的充分利用。

(2)由题图1可知,火烧15年后草本和灌木的丰富度下降,到40年后基本保持相对稳定,主要原因是草本和灌木在与乔木的竞争中得到的光照逐渐减少。

(3)火烧后若补栽乔木树种,最好种植阔叶树,因为针叶树的凋落物不易被分解,物质循环速度慢,而由题可知,乔木中除了针叶树就是阔叶树,因此应该种植的是阔叶树。

(4)由题图1可知,该林区物种数为草本>灌木>乔木,因此,坐标曲线中最下面的曲线为乔木对应的曲线,从该曲线可以看出,当样方面积为S3时,乔木的物种数就达到最大,所以调查乔木应选取的最小样方面积为S3。